Den Einmarsch ins westliche Kleinasien rechtfertigte Alexander als Befreiung der Griechen vom persischen Joch. Bis zur Eroberung von Persepolis und Ekbatana hatte er sein Vorgehen als Rachefeldzug deklariert. Danach galt die Bestrafung des Bessos, die in den ostiranischen Raum führte, als Vergeltungsaktion für den ermordeten Dareios III. Für die groß angelegte Invasion Indiens wurde offensichtlich keine legitimierende Begründung gebraucht und geliefert. Sie galt als Erkundungs- und Eroberungszug, der ganz und gar dem Willen seines Initiators entsprang.

Zweifellos existierte ein Bündel von Motiven für diese Unternehmung, die weniger von objektiven Gegebenheiten oder gar Sachzwängen, sondern vielmehr von persönlichen Neigungen des Königs geleitet wurde. Bereits Dareios I. hatte den Einflussbereich der Achaimeniden bis zum Indus ausgedehnt. Dies dürfte für Alexander Grund genug gewesen sein, in dessen Fußstapfen zu treten und ihn nach Möglichkeit zu übertreffen, zumal mittlerweile die Bande zwischen der persischen Zentralregierung und den indischen Fürstentümern größtenteils abgerissen waren. Außerdem übte Indien schon damals eine große Faszination auf Menschen aus dem Westen aus, galt es doch als eine Art Wunderland, geheimnisumwittert und märchenhaft reich zugleich.1

Für Alexanders Entschluss spielte nicht zuletzt die geopolitische Lage des Landes eine zentrale Rolle. Die Zeitgenossen vermuteten jenseits von Indien den Okeanos, also das Ende der bekannten Welt.2 Alexander war von der Idee geradezu besessen, wie einst Herakles und Dionysos bis an die begehbaren Grenzen der Oikumene zu gelangen und sie zu überschreiten (Pothos). Er wollte hier den Wendepunkt seines stets weiter nach Osten führenden Marsches setzen, um danach entlang des Weltmeeres den Rückmarsch anzutreten. Durch das Beschreiten von Neuland wäre damit das spektakuläre Eroberungswerk gekrönt und der Anspruch auf die Universalherrschaft wirkungsvoll unterstrichen worden. Dennoch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass der indische Feldzug auch von den nicht optimal verlaufenen Operationen im Ostiran mitbestimmt wurde. Durch glanzvolle Siege und reiche Beute – beides hatte man in Baktrien und Sogdien vermisst – hoffte Alexander, den Zusammenhalt der makedonischen Militäraristokratie zu festigen und seine beschädigte Autorität wiederherzustellen.

Widerspruch gegen das weit gespannte, diffuse und überaus riskante Projekt scheint nicht artikuliert worden zu sein. Sorgfältige und umfangreiche Vorbereitungen gingen dem Zug voraus. Die Armee wurde durch Neuanwerbungen aufgefrischt und ergänzt. Alexander mobilisierte gezielt die Machtmittel seines gesamten Herrschaftsbereiches, indem er eine beeindruckende Logistik sowie eine nach den damaligen Maßstäben äußerst fortschrittliche Kriegstechnik aufbot: Belagerungstürme, Katapulte, Geschütze, selbst zerlegbare Schiffe gehörten dazu. Hinzu kamen spezialisierte Brigaden von Pionieren und Ingenieure für den Damm- und Brückenbau, die Miniertechnik und die Belagerungskunst. Phönikische Seeleute, Söldner aus Thrakien und Griechenland, makedonische Verbände sowie ostiranische und indische Truppen wurden seinem Heer einverleibt.3 Niemals zuvor hatte er über eine zahlenmäßig so starke Armee von etwa 50.000 Mann verfügt, die sich überdies durch einen hohen Grad an Professionalität auszeichnete. Wichtige leitende Stellen wurden neu besetzt. Die Tötung des Kleitos hatte die berittenen Kampfgefährten führerlos gemacht.4 Der König selbst übernahm dessen Funktion. Die übrigen neu aufgestellten Reiterschwadronen, die Hipparchien, unterstellte er Hephaistion, Krateros, Perdikkas, Koinos und anderen Befehlshabern seines Vertrauens. Das Kommando über die Hypaspisten, die nun silberne Beschläge an ihren Schilden erhielten, wurde Seleukos5 und Nearchos, der inzwischen seine lykische Satrapie verlassen hatte und zum Heer Alexanders gestoßen war, übertragen.6

Durch die letzten Rekrutierungen hatte sich die Zusammensetzung des Heeres deutlich geändert. Die bislang dominierenden makedonischen Truppenteile waren nun mit einer wachsenden Anzahl orientalischer Einheiten konfrontiert. Vor allem die in den östlichen Satrapien ausgehobenen berittenen Bogenschützen gaben der Indienarmee ein neues Gesicht. Zudem wurde der Gebrauch der langen, sperrigen Sarissen eingeschränkt. Die Wendigkeit und Flexibilität der Kampfverbände, die im Gebirge, in den öden Steppen oder in den von üppiger Vegetation überwucherten Zonen der Fünf-Flüsse-Region (Punjab) operieren mussten, sollte dadurch gesteigert werden.

Zusätzlich wurde der militärische Vorstoß diplomatisch flankiert. In dem indischen Lokalherrscher Taxiles7 verfügte Alexander über einen wertvollen, landeskundigen Verbündeten, der als Bindeglied zu den benachbarten Fürsten fungieren sollte. Denn die politischen Verhältnisse der Region waren von starken Rivalitäten bestimmt. Wechselnde Allianzen zwischen den Regierenden zogen zahlreiche Grenzkriege und Machtkämpfe nach sich. Daher kam es Alexander sehr gelegen, in Taxiles einen Kenner der komplexen politischen Szenerie dieses für Makedonen so fremden Raumes an der Seite zu haben, der bei Bedarf als Vermittler eingesetzt werden konnte.8

Im Frühsommer des Jahres 327 erging in Baktra der Marschbefehl. Das Heer setzte sich in Richtung Hindukusch in Bewegung. Nach dem Überschreiten der majestätischen, Furcht erregenden Gebirgskette erreichte es die zwei Jahre zuvor gegründete Stadt Alexandria am Kaukasos, wo altgediente und kampfunfähige Soldaten zur Verstärkung der dortigen Garnison zurückgelassen wurden. Der Perser Tyriespis erhielt die Aufsicht über das weitläufige Gebiet des Hindukusch.9 Ferner ließ Alexander ein weiteres Bollwerk zur Sicherung der Region erbauen und befestigen, Nikaia.10 Anschließend zog das Heer entlang des Kabultales weiter. Unterwegs traf Taxiles mit anderen indischen Fürsten bei Alexander ein. Sie boten ihre Unterwerfung an und schenkten ihm 25 Elefanten, die der König freudig annahm, schätzte er doch die exotischen Tiere als wirkungsvolle Angriffswaffe und als Mittel einer beeindruckenden Herrschaftsdemonstration außerordentlich.11

Danach wurden die gesamten Streitkräfte in zwei etwa gleich starke Heeresgruppen aufgeteilt, die von nun an getrennt operieren sollten. Angeführt von Hephaistion und Perdikkas begab sich eine Heeresabteilung in Begleitung des Taxiles entlang des Kabultales abwärts Richtung Indus. Ihr Auftrag lautete, den Weg nach Osten abzusichern und am Zusammenfluss beider Ströme eine Brücke zu errichten. Nach Überschreiten des Khaiberpasses schlugen sie Astes, den indischen Fürsten der Landschaft Peukelaotis.12 Bei Ohind unweit von Attock wurde mit dem Brückenbau begonnen, er sollte bis zum Eintreffen Alexanders vollendet sein.

Inzwischen zog die Heeressäule Alexanders nach Nordosten gegen die kriegerischen Bergstämme der Aspasier, der Guraier und der Assakener, die ihre Siedlungsgebiete in den nördlichen Regionen des heutigen Afghanistan und Pakistan hatten.13 Ob ihre Unterwerfung militärisch wirklich notwendig war, um die Verbindungslinien nach Westen aufrechtzuerhalten, darf angesichts der Tatsache, dass Alexander eigentlich weiter nach Süden einzudringen beabsichtigte, bezweifelt werden. Denn alle nach Indien einmarschierenden Heeresteile traten auf anderen Wegen den Rückzug an, und das muss von vornherein geplant gewesen sein. Um die Nachschublinien zu sichern, hätte folglich eine Verstärkung der Kontrolle über die bereits erworbenen Gebiete genügt. Somit drängt sich der Eindruck auf, dass Alexander mit der bald darauf entfalteten Schockwirkung, welche die Anfangsphase seines Indienzuges charakterisierte, die Völker des Punjab einschüchtern wollte und rücksichtslos auf Beute aus war.

Als Erste waren die Aspasier an der Reihe.14 Bei der Belagerung der ersten Stadt, deren Name nicht überliefert ist, erlitt Alexander eine Verwundung, was die Verbitterung seiner Truppen steigerte. Nach ihrer Einnahme wurden die Gefangenen erschlagen und die Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Alexanders Truppen gingen äußerst gewaltsam vor. Wer sich nicht unterwarf, wurde gnadenlos niedergemacht. Bald darauf gelang es, nach erbittertem Ringen den Hauptort der Aspasier, Arigaion, einzunehmen. Bei diesen Gefechten zeichnete sich der zu den königlichen Leibwächtern gehörende Ptolemaios15 aus, der im Zweikampf einen gegnerischen Anführer bezwang. Zur Beute gehörten große Rinderherden. Alexander war von der Qualität der Tiere so begeistert, dass er ausgewählte Exemplare nach Makedonien zwecks Veredelung der dortigen Rassen schicken ließ. Anschließend begab sich das Heer durch das Gebiet der Guraier zum Hochland von Swat, wo sich der Widerstand der Assakener konzentrierte.16 Die von einer indischen Söldnertruppe verteidigte Stadt Massaga konnte trotz vehementen Anrennens zunächst nicht bezwungen werden. Erst als der Befehlshaber der Festung fiel, ergab sich die demoralisierte Besatzung. Alexander, der bei den Gefechten eine erneute Verwundung davontrug, wollte die gefangenen indischen Söldner seiner Armee eingliedern, doch als diese zu fliehen versuchten, metzelte man sie nieder. Bald darauf wurden die Orte Bazira und Ora, die ebenfalls Widerstand leisteten, erobert. Insgesamt zeichneten sich diese Kampfhandlungen durch die übergroße Härte der Eroberer aus, die planmäßig jeden Widerstand der Einheimischen im Keim erstickten.17

Ein wesentlich entspannteres Bild vermitteln die Vorgänge in Nysa. Als das Heer an diesem im Gebiet der Kafiri bei Tschitral liegenden Ort ankam, bemerkte man in dessen Umgebung große Mengen wild wachsenden Efeus. Dieses Phänomen assoziierten die Truppen mit dem griechisch klingenden Namen der Siedlung, der an die Amme des Dionysos erinnerte. Bekanntlich spielte Efeu eine bedeutende Rolle bei den dionysischen Kulthandlungen. Man glaubte in einer Stadt angekommen zu sein, die einst von dem Gott selbst gegründet worden sei, was deren Bewohner gewiss bekräftigten. Alexander opferte hier seinem bis an die Grenzen der Oikumene gewanderten göttlichen Vorbild und gewährte der Truppe eine Ruhepause. Wieder einmal wähnte Alexander einem seiner göttlichen Leitbilder nähergekommen zu sein.18

Danach erfolgte die spektakulärste Operation des Feldzuges: die Belagerung und Eroberung der als unüberwindlich geltenden Bergfestung Aornos.19 Ihre Einnahme schien unmöglich. Selbst Herakles war, wie es hieß, daran gescheitert, was für Alexander einen zusätzlichen Reiz ausgeübt haben mag, die Aufgabe dennoch zu meistern. Nach Aornos hatten sich die nicht unterworfenen Assakener in der Hoffnung geflüchtet, der Armee Alexanders zu entrinnen. Die Bergfestung lag im Zentrum einer etwa 200 Meter tiefen und fast 500 Meter breiten Schlucht, die von hoch aufragenden Bergkegeln umschlossen wurde. Da eine direkte Bestürmung aussichtslos erschien, verlegte Alexander seine Operationsbasis in die unweit gelegene Stadt Embolima. Von hier aus gelang es, die Hügelkette von Una-Sar zu erklimmen und dort ein Lager aufzuschlagen, um so dem belagerten Ort möglichst nahe zu kommen. Dazwischen lag freilich die bedrohlich tiefe Schlucht. Die überaus große Herausforderung erinnerte an die beträchtlichen technischen Schwierigkeiten, die man an den sogdischen Bergfestungen oder gar in Tyros zu bewältigen hatte. Wie bereits dort geschehen, schichtete man auch jetzt einen Damm auf, um darauf die Belagerungsmaschinen und Katapulte zu verankern. Mit ihnen wurden die Festungsmauern sturmreif geschossen. Nach unsäglichen Mühen gelang es schließlich, eine Bresche zu schlagen und das Bollwerk zu erstürmen. Alexander hatte dabei an vorderster Front mitgekämpft, war mit Hilfe eines Seils an der mächtigen Felswand hochgezogen worden und betrat als einer der Ersten die durch die Entfaltung einer wirksamen Belagerungstechnik eingeschüchterte Stadt.20 Mit dem Fall Aornos’ wurde der Widerstand der Bergvölker dieser Region gebrochen. Fast ein halbes Jahr hatte Alexander mit der Durchführung der militärischen Operationen verbracht. Hocherfreut über den Abschluss dieser ersten Phase seines Indienfeldzuges, ließ er Athene einen Altar weihen. Die Aufsicht über Aornos wurde dem Inder Sisikottos übertragen, der inzwischen das Vertrauen Alexanders gewonnen hatte.21 Nun konnte der Marsch nach Süden angetreten werden.

Über Dyrta, wo eine Elefantenherde erbeutet wurde, zog das Heer bis zum Indus.22 Mit den großen Dickhäutern gewann Alexander ein wertvolles Instrument für seine weitere Kriegführung. Diese Kolosse erfüllten auf mehrfache Weise einen strategischen Zweck. Zum einen dienten sie als psychologisches Moment der Einschüchterung, wenn die etwa drei Meter großen und bis zu fünf Tonnen schweren Körper auf die gegnerischen Truppenverbände zurasten. Zum anderen konnten sie Reiterverbände aufhalten, da die Pferde beim ungewohnten Geruch der Dickhäuter scheuten, und Infanterieeinheiten niedertrampeln. Trotz dieser Vielseitigkeit und Mächtigkeit bestand jedoch die Gefahr, dass sie im Eifer des Gefechts außer Kontrolle geraten konnten und dabei in gleicher Weise für Freund und Feind zur tödlichen Waffe wurden.

Am Indus traf Alexander auf die Verbände des Hephaistion und Perdikkas. Diese hatten mittlerweile die technisch aufwendige Schiffsbrücke über den Fluss fertiggestellt, und so konnte hier im Frühjahr 326 die nun wieder vereinigte Armee eine Rast einlegen und den Strom überqueren.23

An der Spitze seiner gesamten Streitmacht betrat Alexander nun das Gebiet des verbündeten indischen Fürsten Taxiles24, der ihm seine Hauptstadt Taxila (nahe bei Rawalpindi) übergab, wo zahlreiche ausgediente Soldaten eine neue Heimat fanden. Hier begegneten die aus dem Westen stammenden Eroberer der indischen Stadtkultur mit ihren fremdartigen religiösen Gebräuchen, ihrer in Kasten gegliederten Gesellschaft, den Asketen, Fakiren und Brahmanen sowie den zahllosen Kuriositäten des Landes. Besonderes Interesse zeigte Alexander für die Gymnosophisten, die eine ähnliche Lebensweise wie die Kyniker zu pflegen schienen, und so lud er sie zu seiner Tafel.25 Einen von ihnen, Kalanos, nahm er in sein Gefolge auf.26 Das Zusammentreffen beider Welten bewirkte Erstaunen auf beiden Seiten, schuf Missverständnisse zuhauf und wurde bald zu einem Thema, das sich in einem Gestrüpp von Legenden verfing.

Die an das Fürstentum des Taxiles grenzenden Machtbereiche der mit ihm verfeindeten indischen Fürsten Abisares27, der im Kaschmir zu Hause war, und Poros, der das südöstliche Punjab kontrollierte, waren die nächsten Ziele des Feldzuges. Abisares schickte als Zeichen seiner Kooperationsbereitschaft Gesandte und Geschenke nach Taxila, während Poros jegliches Entgegenkommen verweigerte. Dies nahm Alexander zum Anlass, seine Armee weiter nach Osten bis zum Fluss Hydaspes, der die Grenze des Fürstentums des Poros bildete, marschieren zu lassen.28 Gleichzeitig wurde Koinos zum Indus abkommandiert mit dem Auftrag, die dort stationierten Schiffe zu zerlegen und zum Hydaspes zu transportieren. Anschließend fand eine weitere Umgruppierung des Heeres statt: Die königliche Garde bildete nun eine selbstständig kämpfende Einheit, die Hipparchien wurden durch iranische Reiter verstärkt, und Taxiles erhielt das Kommando über eine indische Abteilung einschließlich der Kriegselefanten.

Die Überquerung des Hydaspes im Juni 326 erwies sich als problematisch. Der wasserreiche Strom maß etwa einen Kilometer in der Breite. Alle möglichen Übergänge waren von feindlichen Truppen besetzt. Um sein Land zu verteidigen, hatte Poros sein Heer am Ostufer in Stellung gebracht. Angesichts der wenig Erfolg versprechenden Überwindung des gewaltigen Hindernisses eröffnete Alexander einen Nervenkrieg, indem er an verschiedenen Punkten Angriffe vortäuschte, um die gegnerischen Truppen zu zermürben. Wochenlang versuchte er, den passenden Augenblick und den geeigneten Ort für eine Verlegung seines Heeres auf das andere Ufer zu finden. Dies gelang etwa 30 Kilometer flussaufwärts, als nach mehreren Versuchen einige Vorausabteilungen das östliche Ufer des Hydaspes betreten konnten. Nun stand Alexander mit seinen Eliteeinheiten auf feindlichem Terrain. Das Manöver wurde bemerkt und bald eilte Poros mit seinem Hauptheer heran. Er musste aber genügend Reserven in seinem Lager belassen, denn Krateros hielt am gegenüberliegenden Ufer Wache und wartete nur darauf, mit der Nachhut ins Kampfgeschehen einzugreifen.29

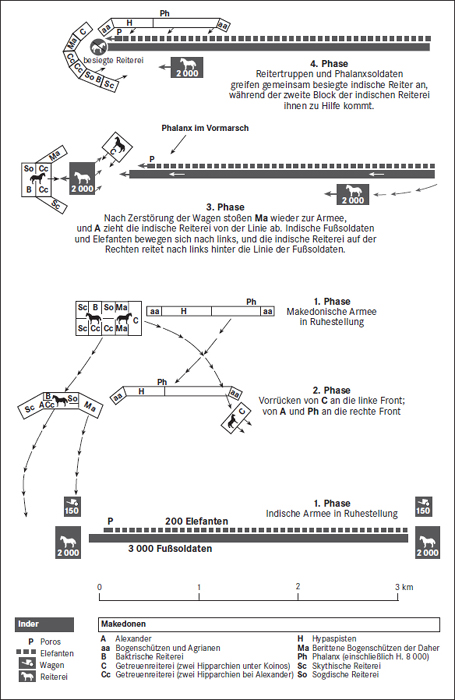

Die sich nun anbahnende Auseinandersetzung, übrigens die letzte große Schlacht, die Alexander schlug, zählt zu den bemerkenswertesten militärischen Operationen der antiken Kriegsgeschichte. Erstmalig wurden große Kontingente von Kriegselefanten eingesetzt. Auch hinsichtlich der taktischen Verwendung der auf beiden Seiten beteiligten Verbände unterschieden sich diese Kampfhandlungen merklich von allen bisher gelieferten Schlachten.30

Alexander hatte sich einen strategischen Vorteil verschafft, indem er seinen Gegner von zwei Seiten bedrängte und in die Zange nehmen konnte, falls dieser sein gesamtes Aufgebot vereinigte. Außerdem lag die Initiative bei ihm. Poros hingegen sah sich gezwungen, auf die neue Situation, die durch Alexanders Flussübergang entstanden war, umgehend zu reagieren. Zeit zum Planen blieb ihm kaum. Der indische Fürst gliederte seine an Reitern unterlegene, dafür aber an Fußtruppen überlegene Armee in zwei dicht gestaffelte Reihen. In der vorderen Linie positionierte er seine wirksamste Waffe, die Kriegselefanten, die aufgrund der abschreckenden Wirkung, die sie auf Pferde ausübten, einen Angriff der feindlichen Kavallerie vereiteln sollten. Dahinter postierte er den Hauptteil der Fußtruppen, die auf beiden Seiten Flankenschutz seitens der Reiterschwadronen und der Streitwagen erhielten.

Alexander, dessen Elefanten nicht zur Verfügung standen, weil sie nicht über den Fluss verfrachtet werden konnten, ordnete seine Abteilungen nach dem bisher bewährten Schema. Die Hypaspisten, Agrianer und die sonstigen Fußtruppen nahmen die Mitte der Schlachtreihe ein. Links und rechts davon stellten sich die makedonischen Reiter auf, die von iranischen Bogenschützen verstärkt wurden. Alles hing davon ab, ob es gelingen würde, die Furcht einflößenden Kriegselefanten des Poros in ihrer Wirkung zu behindern und unschädlich zu machen.

Auch dieses Mal verlief die Schlacht zunächst wie gewohnt. Ein Teil der Hetairien griff unter Alexanders Führung den linken Flügel der indischen Schlachtordnung an und zwang Poros dazu, seine gesamten Reiter dort zu konzentrieren. Inzwischen stieß Koinos mit dem Rest der makedonischen Kavallerie gegen den von gegnerischen Reitern entblößten rechten Flügel vor und durchbrach die indischen Linien. Plötzlich umzingelten die makedonischen und iranischen Reiter das Heer des Poros. Sie rollten seine Reihen von hinten auf und schoben die feindlichen Kavalleristen und Infanteristen in die Mitte, wo sie sich gegenseitig behinderten. Hier entspann sich eine unübersichtliche Kampfsequenz, die erst nach hartem Ringen, Mann gegen Mann, zugunsten der Makedonen entschieden wurde. Gleichzeitig machten sich die Hypaspisten und Agrianer daran, die Elefanten gezielt anzugreifen. Mit Pfeilschüssen auf die Elefantenführer und mit Hilfe ihrer Äxte, mit denen sie die Sehnen und Rüssel der Tiere durchschnitten, richteten sie ein Blutbad an. Fünfzig Elefanten sollen getötet, viele andere verwundet und in die Flucht getrieben worden sein. In ihrer Bedrängnis zertrampelten die Tiere Freund und Feind, am meisten litten die indischen Fußtruppen darunter. Inzwischen griffen die frischen Truppen des Krateros, welche die bisherigen Vorgänge nur beobachtet hatten, in das Kampfgeschehen ein. Sie setzten auf das gegenüberliegende Flussufer über und erschlugen die Flüchtigen. Tausende von Leichen bedeckten das Schlachtfeld. Es war ein äußerst mühevoller und unter starken Verlusten erkämpfter Sieg.31

Der auf einem Kriegselefanten tapfer kämpfende Poros erlitt eine schwere Verletzung und musste sich bald darauf ergeben. Alexander, der den Mut des Gegners bewunderte, beließ ihm nicht nur sein Territorium, sondern auch den Anspruch auf einige weitere Städte. Im Gegenzug musste Poros die Oberherrschaft Alexanders anerkennen. Bitter für den Sieger der bemerkenswerten Schlacht am Hydaspes war: Bukephalos, der ihn seit Beginn des Feldzuges begleitet hatte, starb, woraufhin Alexander eine Stadt gründete, die den Namen seines geliebten Pferdes in Erinnerung hielt.32 Auch eine weitere Stadt Namens Nikaia wurde zur Erinnerung an den Sieg an der Stelle gegründet, wo die Schlacht geschlagen worden war.33

Alexander ließ Krateros am Hydaspes zurück und erteilte ihm den Auftrag, die umliegenden Städte zu erobern sowie die Flotte zu vergrößern und dann Richtung Indus zu segeln. Er selbst stieß mit der Mehrheit seiner Truppen weiter nach Osten vor.34 Sollte er die Überzeugung gewonnen haben, dass nach seinem Sieg über Poros die wesentlichen Teile Indiens erobert worden seien, so wurde er bald eines Besseren belehrt. Je tiefer er in das Fünf-Flüsse-Gebiet eindrang, desto deutlicher wurde ihm bewusst, dass alle bisherigen Vorstellungen über Lage, Beschaffenheit und Ausdehnung des Landes, wie sie sein Erzieher Aristoteles lehrte, auf Irrtümern beruhten. Dass der Indus eine Verbindung zum Nil aufweise, wie man bisher dachte, musste ebenso revidiert werden wie die bisher angenommene Größe des Landes, das sich als deutlich weiträumiger erwies.

Die Überquerung des nächsten großen Flusses, des Akesines, wurde mit großer Mühe bewältigt. Danach vervielfältigten sich die Strapazen. Die Truppe wurde sowohl durch den Dauerregen infolge des Monsuns als auch durch die schwer begehbaren bewaldeten Gebiete mit ihren giftigen Schlangen aufs Äußerste belastet.35 Außerdem musste man vor Angriffen der Einheimischen ständig auf der Hut sein. Gleichzeitig galt es, auf dem Marschweg befestigte Stationen anzulegen, um den Nachschub sowie die Geländegewinne abzusichern. Die Lage verschärfte sich, nachdem der nächste große Fluss, der Hydraotes, überschritten war. Die Bewohner dieser Region, die Kathaier, wollten sich auf keinen Fall unterwerfen. Sie sammelten sich in einer Wagenburg vor ihrer Hauptstadt Sangala. Alexander ließ dieses Bollwerk stürmen. Dabei kam es zu äußerst blutigen Gemetzeln, bei denen mehr als tausend Makedonen verwundet oder getötet wurden. Dies waren mit die höchsten Verluste seit dem Auszug aus der Heimat vor fast zehn Jahren. Zwar gelang es, das Stammesgebiet der Kathaier unter Kontrolle zu bringen, doch die Truppe war ratlos, weil die Zumutungen sich ständig mehrten und das ersehnte Ende der Unternehmung nicht absehbar war. Als schließlich nach mehr als zwei Monaten beschwerlichen Marsches unweit von Amritsar der nächste große Fluss, der Hyphasis, in Sichtnähe kam und sich die Kunde verbreitete, dass der Ganges, der wasserreichste Strom Indiens, noch weitere zwölf Tagesmärsche durch größtenteils beschwerliches Wüstengebiet entfernt sei und dass dort die volkreichen Stämme der Gangariden und Prasier beheimatet seien, die über beträchtliche militärische Machtmittel verfügten, griff die Demoralisierung in der Truppe um sich.36

Abb. 31: Die Schlacht am Hydaspes.

Die schiere Unendlichkeit des indischen Raumes, die zahllosen Städte, der übergroße Bevölkerungsreichtum, die Widrigkeiten des feuchttropischen Klimas (Monsunregen) und der Natur (Tierwelt, Epidemien) sowie der hartnäckige Widerstand der Einheimischen bedeuteten für Alexander gewiss Reiz und Ansporn zugleich, andererseits nährten diese vielen ungünstigen Faktoren in ihm die Zweifel, ob das gesteckte Ziel der vollständigen Beherrschung des Landes überhaupt erreichbar war. Da Alexander sich dies aber nicht einzugestehen vermochte, wurde er von seiner Umgebung dazu gezwungen. Es waren seine folgsamen Truppen, die vor Erschöpfung und Entmutigung am Hyphasis erstmals die Gefolgschaft verweigerten und ihm damit die Grenzen seiner Motivationsfähigkeit aufzeigten. Die späteren Autoren haben die Dramatik der Situation mit Hilfe zweier einprägsamer Reden wiedergegeben, die der König und Koinos, einer seiner treuesten Helfer, vor dem versammelten Heer gehalten haben sollen. Unter anderem soll Koinos ausgeführt haben: Unzählige und größte Taten sind von dir und denjenigen vollbracht worden, die unter deiner Führung von zu Hause aufbrachen, doch umso mehr scheint es mir nun aber geboten, diesen Anstrengungen und Gefahren ein Ende zu setzen […]. Du darfst sie (die Truppen) jetzt nicht gegen ihren Willen weiterführen. In künftigen Gefahren wirst du sie nämlich nicht geradeso wie bisher haben, da ihnen die Begeisterung aus eigenem Antrieb in den Kämpfen fehlen wird.37

Auf diese für den erfolgverwöhnten Herrscher unübliche Befehlsverweigerung reagierte Alexander trotzig und ungehalten. Drei Tage lang entzog er sich den Blicken seiner Umgebung, wohl in der Hoffnung, die Truppen nochmals umzustimmen, bis er sich schließlich dem Unvermeidlichem fügen musste: Alexander verzichtete auf ein weiteres Vordringen Richtung Osten.38

Nachdem Altäre für die griechischen Götter geweiht worden waren und die Erweiterung und Befestigung des Militärlagers abgeschlossen war – wohl als Machtdemonstration gegenüber den Bewohnern der Gegend gedacht –, machte sich das Heer zunächst zum Hydraotes und anschließend zum Akesines auf. Hier starb Koinos infolge einer Krankheit. In der von Hephaistion gegründeten Stadt Iomusa wurde ein Teil der von den Strapazen des Feldzuges gezeichneten makedonischen Soldaten zusammen mit indischen Truppen angesiedelt.39 Sie sollten die Vorhut des Alexanderreiches an dessen Ostgrenze bilden. Auch wurden große Mengen an Schiffsbauholz für den Ausbau der Indusflotte geschlagen.

Als das Heer am Hydaspes ankam, trafen Verstärkungen aus Makedonien und Thrakien sowie große Mengen an Kriegsgerät und Medikamenten ein. Nachdem die Städte Bukephala und Nikaia, die unter dem Monsunregen stark gelitten hatten, wieder aufgebaut und mit Besatzungen versehen worden waren40, begannen Hunderte von Schiffen, auf denen sich neben der Verpflegung und den Kriegsmaschinen das Gepäck sowie die Eliteeinheiten der Hetairen, Hypaspisten und Bogenschützen befanden, den Hydaspes in südlicher Richtung hinabzubfahren. Die gesamte Flotte befehligte Nearchos, einer der engsten Vertrauten Alexanders.41 Der König fuhr ebenfalls auf einem Schiff mit, das von Onesikritos42 gesteuert wurde. Von Hephaistion und Krateros angeführt, marschierten im November 326 die restlichen Verbände entlang der beiden Ufer des Stromes, parallel zur Flotte, ebenfalls nach Süden.

An der Stelle, wo der Hydaspes in den Akesines mündet, gibt es zahlreiche Stromschnellen, von denen nicht wenige Schiffe mitgerissen wurden. In dieser Gegend befanden sich die Stammesgebiete der Maller, die sich bis jenseits des Hydraotes ausdehnten. Südlich lagen die Wohnsitze der Oxydraker. Beide galten als die kriegerischsten Völker Indiens. Da diese wehrhaften Stämme die Unterwerfung verweigerten, überzog sie Alexander mit Krieg. Er teilte sein Heer in getrennt operierende Verbände unter Hephaistion und Ptolemaios auf. Diese sollten die Maller umzingeln, während er mit dem Gros seiner Kavallerie einen überraschenden Angriff startete, um zu verhindern, dass die eingeschüchterten Maller sich mit den Oxydrakern vereinigen konnten.43 Nach anfänglichen Geländegewinnen, bei denen einige Städte, einschließlich des Hauptortes des Stammes eingenommen werden konnten, kam es am Hydraotes zu einer größeren Schlacht. Sie verlief zunächst ungünstig für Alexander, der mit seinen Reitern zwar den Übergang über den Fluss erzwingen konnte, dann aber von den Mallern, die seiner wuchtigen Kavallerieattacke widerstanden, in arge Bedrängnis gebracht wurde. Erst als das Gros seiner Fußtruppen nachgerückt war, konnte ein Gegenangriff eingeleitet werden. Die Maller sahen sich veranlasst, in die nächstgelegene Stadt zu flüchten. Bald darauf wurde diese eingenommen. Lediglich die Burgbesatzung leistete Widerstand.

Die folgenden Kampfhandlungen gehören zu den dramatischsten des gesamten Feldzuges. Wie so oft stürmte der König als einer der Ersten die feindlichen Festungsmauern. Als er in der Hitze des Gefechtes oben auf die Zinnen gelangte, zerbrach die Leiter unter dem Gewicht der nachrückenden Soldaten. Für einen Augenblick befand sich Alexander allein, ohne Unterstützung seiner Gefolgschaft auf dem Burghof und war dadurch den Angriffen der Belagerten besonders ausgesetzt. Bei dieser tollkühnen Aktion wurde er von einem Pfeil in die Brust getroffen. Er brach bewusstlos zusammen. Nur dem Umstand, dass gleich darauf seine Leibwächter Peukestas44 und Leonnatos45 auftauchten und ihm Schutz und Deckung gewährten, verdankte er seine Rettung. Zwar wurde die Burg eingenommen, aber das Leben Alexanders hing an einem seidenen Faden, denn als der Pfeil entfernt wurde, erlitt er einen hohen Blutverlust und verlor erneut die Besinnung.46

Tagelang wehrte sich sein erschöpfter Körper gegen die Folgen der schweren Verwundung. Das Gerücht von seinem Tod breitete sich in Windeseile aus und verursachte einige überstürzte Reaktionen. Erst als er auf dem Deck seines Schiffes erschien und die um sein Leben bangenden Gefährten begrüßte, legte sich die Aufregung.47 Nach der Bekanntgabe seiner Genesung boten die Maller und die Oxydraker die Unterwerfung an.48 Der Weiterfahrt auf dem Hydraotes Richtung Akesines stand damit nichts mehr im Wege.

Als dann der Indus im Frühjahr des Jahres 325 erreicht wurde, legte man eine längere Erholungspause ein. Sie diente dazu, den Nachschub zu regeln sowie die beschädigten Schiffe zu reparieren und wieder seetüchtig zu machen. Dieser Aufenthalt wurde durch eine weitere Stadtgründung bedeutsam.49 Die wiederum nach Alexander benannte Stadt bildete durch ihren Hafen und ihre Werften einen weiteren wichtigen Stützpunkt im Osten des Reiches. Ferner wurde Philippos50 mit der Aufsicht über die neu geschaffene Satrapie beauftragt und Alexanders Schwiegervater Oxyartes, der sich von Baktrien kommend im Feldlager Alexanders einfand, bekam die Satrapie über die weitläufige Region übertragen, die sich zwischen Hindukusch und Indus erstreckte.51 Möglicherweise stand sein Aufenthalt am Hofe Alexanders in Zusammenhang mit der Niederkunft seiner Tochter Roxane, die dem König einen Sohn geboren hatte, der aber bald starb.

Den reibungslosen Fortgang der Indusfahrt sowie den Marsch des Heeres nach Süden behinderten die benachbarten Stämme nach Kräften.52 Es ging langsam vorwärts, denn ständig mussten Gefechte gegen die Sambaster, Sodrer, Massaner und Musikaner ausgetragen werden, um ihre Unterwerfung zu erzwingen. Spektakulär gestaltete sich die Eroberung von Sindimana (Sehwan). Alexanders Truppen gruben einen Tunnel, der ins Innere des Ortes führte, womit sie die hart umkämpfte Stadt einnahmen.

Noch bevor das Indusdelta in Sichtweite kam, etwa auf halbem Weg zwischen der neu gegründeten Stadt Alexandria und Pattala (unweit von Haiderabad), übergab Alexander einen beträchtlichen Teil seiner Truppen, die Elefanten, den Tross und die Verwundeten der Obhut des Krateros. Dieser erhielt den Auftrag, über Arachosien und Drangiane nach Westen zu ziehen, unterwegs einige Aufstände niederzuschlagen und sich dann in Karmanien mit den von Süden her kommenden Verbänden Alexanders zu vereinigen.53

Danach segelte die Flotte Richtung Okeanos weiter. Im Sommer des Jahres 325 erreichten die Landtruppen und die Schiffe südlich von Pattala die Mündung des Indus. Damit fand die etwa achtmonatige, überaus beschwerliche Expedition auf dem Fluss- und Landweg einen vorläufigen Abschluss. Den strategisch wichtigen Knotenpunkt versah man mit neuen Hafenanlagen und einer Garnison. Der Makedone Peithon wurde als Satrap der unteren Indusregion eingesetzt.54 Alexander ließ es sich nicht nehmen, entlang der Mündungsarme des Indus bis zum Okeanos zu segeln. Mit einigen Schiffen fuhr er zu einer vorgelagerten Insel, um von hier aus in die Weite des Meeres vorzustoßen, bis kein Land mehr in Sicht war. Wie bereits bei der Überquerung des Hellespont, so brachte er auch dieses Mal Poseidon ein Opfer dar und warf goldene Schalen ins Meer.55 Er wähnte sich am Ende der Welt.56

Die Fahrt hinaus auf den Indischen Ozean war kein isoliertes Ereignis, sondern stand in Verbindung mit bereits vollzogenen Akten der Grenzüberschreitung. Sie bildete deren vorläufigen Abschluss. So wie Alexander in seinem ersten Regierungsjahr an die Donau gelangt war und als erster Hellene den legendären Strom überwinden konnte oder so wie er nach der Eroberung Sogdiens die Stadt Alexandria Eschate an der Peripherie der zivilisierten Welt gründete und in die unendliche Weite Innerasiens blickte, erwarb er durch das Befahren des Okeanos die Gewissheit, eine weitere weltumspannende Grenze überschritten und damit eine dem Herakles würdige Leistung vollbracht zu haben. Vielleicht versöhnte ihn dies ein wenig mit der Tatsache, dass er am Hyphasis auf Druck seiner Kampfgefährten den Indienfeldzug hatte abbrechen müssen.

Alexanders Aufenthalt in Indien lässt sich rückblickend in drei unterschiedliche Etappen gliedern: Die erste, die mehr den herakleisch-dionysischen Travestien Alexanders als der militärischen Absicherung der späteren Vorstöße zu dienen schien und als Beutezug konzipiert worden war, führte zu einer Reihe äußerst erbittert geführter Kampfhandlungen gegen die Gebirgsvölker des nördlichen Afghanistan und Pakistan. Sie gipfelte in der Einnahme der Bergfestung von Aornos. Der zweite Abschnitt des Feldzuges spielte sich hauptsächlich im Punjab ab; er war gekennzeichnet durch größere und äußerst verlustreiche militärische Auseinandersetzungen wie die Porosschlacht sowie durch Alexanders Bestreben, möglichst weit nach Osten vorzudringen. Er endete mit dem gegen Alexanders Willen vom Heer erzwungenen Abbruch der militärischen Operationen, was einem Eingeständnis der verfehlten Zielsetzung gleichkam. Die letzte Phase, auch diese nicht frei von Krieg und Gewalt, stand im Zeichen des Abmarsches der Landtruppen und der Seestreitkräfte entlang des Indus. Sie konnte mit dem Erreichen des Okeanos und der Abfahrt der Flotte sowie der Rückkehr des Heeres nach Westen abgeschlossen werden.

Wie sind die Ergebnisse des Indienfeldzugs zu bewerten? Der Ertrag der gesamten Unternehmung stand in keinem rechten Verhältnis zum betriebenen Aufwand. Um sich einen Begriff davon zu machen, genügt es, sich einige Glanzleistungen der Logistik zu vergegenwärtigen: Als etwa 25000 Rüstungen von Makedonien nach Indien verfrachtet wurden; als die Schiffe der Indusflotte zerlegt und über zweihundert Kilometer auf dem Landweg zum Hydaspes befördert wurden, um für die Porosschlacht verfügbar zu sein; oder als es gelang, eine Uferstraße entlang des Indus für den Marsch des Heeres nach Süden in kürzester Zeit zu vollenden. Zwar gelangten einige Grenzregionen östlich des Indus unter die Herrschaft Alexanders, aber es blieb unklar, ob diese Gebietserwerbungen auf Dauer zu halten waren: Die vollständige Eroberung Indiens scheiterte. Man tröstete sich mit den äußerst teuer erkauften Teilerfolgen darüber hinweg, dass das hochgesteckte Ziel unerreichbar blieb. Ferner zeichnete sich der gesamte Feldzug durch die Unerbittlichkeit der Kriegführung aus. Alexanders Weg durch Indien markierte eine blutige Spur, die von sinnlosen Massakern und Gemetzeln begleitet wurde. Am Ende der langwierigen und verlustreichen Kämpfe mit Poros wurde lediglich der Status quo bestätigt. Hatte sich der Aufwand wirklich gelohnt? Wohl kaum.57 Es ist überdies fraglich, ob die von Alexander veranlassten Städtegründungen – so wie dies gelegentlich angenommen wird – tatsächlich eine groß angelegte Zukunftsprojektion darstellen. Der Transfer griechisch-makedonischer Bevölkerungsteile geschah nicht immer mit Zustimmung der Betroffenen. Die Motivation der Kolonisten, als Kulturvermittler zu wirken, dürfte eher gering gewesen sein. Viele von ihnen verließen auf die Nachricht von Alexanders Tod ihre Wohnsitze und gingen zurück in den Westen. Wenn sich Spuren hellenistischer Kultur und westlicher Lebensformen am Indus vorfinden, so sind dies Ergebnisse der Seleukidenzeit.58