Lectures : le geste

Cy Twombly ou « Non multa sed multum »

Qui c’est, Cy Twombly (ici dénommé TW) ? Qu’est-ce qu’il fait ? Comment nommer ce qu’il fait ? Des mots surgissent spontanément (« dessin », « graphisme », « griffonnage », « gauche », « enfantin »). Et tout de suite une gêne de langage survient : ces mots, en même temps (ce qui est bien étrange), ne sont ni faux ni satisfaisants ; car, d’une part, l’œuvre de TW coïncide bien avec son apparence, et il faut oser dire qu’elle est plate ; mais d’autre part – c’est là l’énigme –, cette apparence ne coïncide pas bien avec le langage que tant de simplicité et d’innocence devraient susciter en nous, qui la regardons. « Enfantins », les graphismes de TW ? Oui, pourquoi pas ? Mais aussi : quelque chose en plus, ou en moins, ou à côté. On dit : cette toile de TW, c’est ceci, cela ; mais c’est plutôt quelque chose de très différent, à partir de ceci, de cela : en un mot, ambigu parce que littéral et métaphorique, c’est déplacé.

Parcourir l’œuvre de TW, des yeux et des lèvres, c’est donc sans cesse décevoir ce dont ça a l’air. Cette œuvre ne demande pas que l’on contredise les mots de la culture (le spontané de l’homme, c’est sa culture), simplement qu’on les déplace, qu’on les déprenne, qu’on leur donne une autre lumière. TW oblige, non à récuser, mais – ce qui est peut-être plus subversif – à traverser le stéréotype esthétique ; bref il provoque en nous un travail de langage (n’est-ce pas précisément ce travail – notre travail – qui fait le prix d’une œuvre ?).

Écriture

L’œuvre de TW – d’autres l’ont justement dit –, c’est de l’écriture ; ça a quelque rapport avec la calligraphie. Ce rapport, pourtant, n’est ni d’imitation, ni d’inspiration ; une toile de TW, c’est seulement ce que l’on pourrait appeler le champ allusif de l’écriture (l’allusion, figure de rhétorique, consiste à dire une chose avec l’intention d’en faire entendre une autre). TW fait référence à l’écriture (comme il le fait souvent, aussi, à la culture, à travers des mots : Virgil, Sesostris), et puis il s’en va ailleurs. Où ? Précisément loin de la calligraphie, c’est-à-dire de l’écriture formée, dessinée, appuyée, moulée, de ce qu’on appelait au XVIIIe siècle la belle main.

TW dit à sa manière que l’essence de l’écriture, ce n’est ni une forme ni un usage, mais seulement un geste, le geste qui la produit en la laissant traîner : un brouillis, presque une salissure, une négligence. Réfléchissons par comparaison. Qu’est-ce que l’essence d’un pantalon (s’il en a une) ? Certainement pas cet objet apprêté et rectiligne que l’on trouve sur les cintres des grands magasins ; plutôt cette boule d’étoffe chue par terre, négligemment, de la main d’un adolescent, quand il se déshabille, exténué, paresseux, indifférent. L’essence d’un objet a quelque rapport avec son déchet : non pas forcément ce qui reste après qu’on en a usé, mais ce qui est jeté hors de l’usage. Ainsi des écritures de TW. Ce sont les bribes d’une paresse, donc d’une élégance extrême ; comme si, de l’écriture, acte érotique fort, il restait la fatigue amoureuse : ce vêtement tombé dans un coin de la feuille.

La lettre, chez TW – le contraire même d’une lettrine –, est faite sans application. Elle n’est pourtant pas enfantine, car l’enfant s’applique, appuie, arrondit, tire la langue ; il travaille dur pour rejoindre le code des adultes. TW s’en éloigne, il desserre, il traîne ; sa main semble entrer en lévitation ; on dirait que le mot a été écrit du bout des doigts, non par dégoût ou par ennui, mais par une sorte de fantaisie ouverte au souvenir d’une culture défunte, qui n’aurait laissé que la trace de quelques mots. Chateaubriand : « On déterre dans des îles de Norvège quelques urnes gravées de caractères indéchiffrables. À qui appartiennent ces cendres ? Les vents n’en savent rien. » L’écriture de TW est encore plus vaine : c’est déchiffrable, ce n’est pas interprétable ; les traits eux-mêmes peuvent bien en être précis, discontinus ; ils n’en ont pas moins pour fonction de restituer ce vague qui empêcha TW, à l’armée, d’être un bon déchiffreur des codes militaires (« I was a little too vague for that »). Or le vague, paradoxalement, exclut toute idée d’énigme ; le vague ne va pas avec la mort ; le vague est vivant.

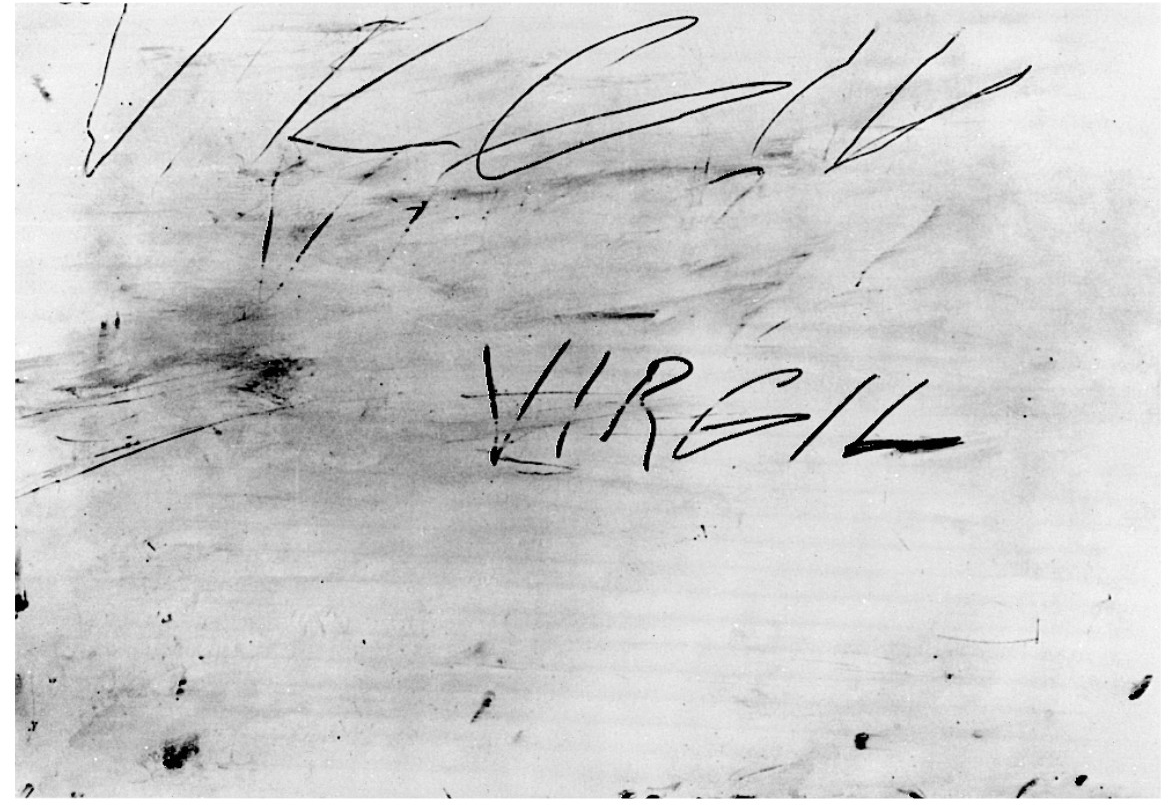

« Virgil » (1973), huile, craie grasse, crayon sur papier, coll. privée, Berlin.

De l’écriture, TW garde le geste, non le produit. Même s’il est possible de consommer esthétiquement le résultat de son travail (ce qu’on appelle l’œuvre, la toile), même si les productions de TW rejoignent (elles ne peuvent y échapper) une Histoire et une Théorie de l’Art, ce qui est montré, c’est un geste. Qu’est-ce qu’un geste ? Quelque chose comme le supplément d’un acte. L’acte est transitif, il veut seulement susciter un objet, un résultat ; le geste, c’est la somme indéterminée et inépuisable des raisons, des pulsions, des paresses qui entourent l’acte d’une atmosphère (au sens astronomique du terme). Distinguons donc le message, qui veut produire une information, le signe, qui veut produire une intellection, et le geste, qui produit tout le reste (le « supplément »), sans forcément vouloir produire quelque chose. L’artiste (gardons encore ce mot quelque peu kitsch) est par statut un opérateur de gestes : il veut produire un effet, et en même temps ne le veut pas ; les effets qu’il produit, il ne les a pas obligatoirement voulus ; ce sont des effets retournés, renversés, échappés, qui reviennent sur lui et provoquent dès lors des modifications, des déviations, des allègements de la trace. Ainsi, dans le geste s’abolit la distinction entre la cause et l’effet, la motivation et la cible, l’expression et la persuasion. Le geste de l’artiste – ou l’artiste comme geste – ne casse pas la chaîne causative des actes, ce que le bouddhiste appelle le karma (ce n’est pas un saint, un ascète), mais il la brouille, il la relance jusqu’à en perdre le sens. Dans le zen (japonais), on appelle cette rupture brusque (parfois très ténue) de notre logique causale (je simplifie) : un satori : par une circonstance infime, voire dérisoire, aberrante, farfelue, le sujet s’éveille à une négativité radicale (qui n’est plus une négation). Je considère les « graphismes » de TW comme autant de petits satoris : partis de l’écriture (champ causal s’il en fut : on écrit, dit-on, pour communiquer), des sortes d’éclats inutiles, qui ne sont même pas des lettres interprétées, viennent suspendre l’être actif de l’écriture, le tissu de ses motivations, même esthétiques : l’écriture n’habite plus nulle part, elle est absolument de trop. N’est-ce pas à cette limite extrême que commence vraiment « l’art », le « texte », tout le « pour rien » de l’homme, sa perversion, sa dépense ?

On a rapproché TW de Mallarmé. Mais ce qui a servi au rapprochement, à savoir une sorte d’esthétisme supérieur qui les unirait tous deux, n’existe ni chez l’un ni chez l’autre. S’attaquer au langage, comme l’a fait Mallarmé, implique une visée autrement sérieuse – autrement dangereuse – que celle de l’esthétique. Mallarmé a voulu déconstruire la phrase, véhicule séculaire (pour la France) de l’idéologie. En passant, en traînant, si l’on peut dire, TW déconstruit l’écriture. Déconstruire ne veut pas du tout dire : rendre méconnaissable ; dans les textes de Mallarmé, la langue française est reconnue, elle fonctionne – par bribes, il est vrai. Dans les graphismes de TW l’écriture est, elle aussi, reconnue ; elle va, se présente comme écriture. Cependant, les lettres formées ne font plus partie d’aucun code graphique, comme les grands syntagmes de Mallarmé ne font plus partie d’aucun code rhétorique – même pas celui de la destruction.

Sur telle surface de TW, rien d’écrit, et cependant cette surface apparaît comme le réceptacle de tout écrit. De même que l’écriture chinoise naquit, dit-on, des craquelures d’une écaille surchauffée de tortue, de même ce qu’il y a d’écriture dans l’œuvre de TW naît de la surface elle-même. Aucune surface, si loin qu’on la prenne, n’est vierge : tout est toujours, déjà, âpre, discontinu, inégal, rythmé par quelque accident : il y a le grain du papier, puis les salissures, les treillis, l’entrelacs de traits, les diagrammes, les mots. Au terme de cette chaîne, l’écriture perd sa violence ; ce qui s’impose, ce n’est pas telle ou telle écriture, ni même l’être de l’écriture, c’est l’idée d’une texture graphique : « à écrire », dit l’œuvre de TW, comme on dit ailleurs : « à prendre », « à manger ».

Culture

À travers l’œuvre de TW les germes d’écriture vont de la plus grande rareté jusqu’à la multiplication folle : c’est comme un prurit graphique. Dans sa tendance, l’écriture devient alors culture. Quand l’écriture presse, éclate, se pousse vers les marges, elle rejoint l’idée du Livre. Le Livre qui est virtuellement présent dans l’œuvre de TW, c’est le vieux Livre, le Livre annoté : une parole surajoutée envahit les marges, les interlignes : c’est la glose. Lorsque TW écrit et répète ce seul mot : Virgil, c’est déjà un commentaire de Virgile, car le nom, inscrit à la main, appelle non seulement toute une idée (au reste vide) de la culture antique, mais aussi opère comme une citation : celle d’un temps d’études désuètes, calmes, oisives, discrètement décadentes : collèges anglais, vers latins, pupitres, lampes, écritures fines au crayon. Telle est la culture pour TW : une aise, un souvenir, une ironie, une posture, un geste dandy.

Gauche

On a dit : TW, c’est comme dessiné, tracé avec la main gau-che. La langue française est droitière : ce qui marche en vacillant, ce qui fait des détours, ce qui est maladroit, embarrassé, elle le nomme gauche, et de ce gauche, notion morale, jugement, condamnation, elle a fait un terme physique, de pure dénotation, remplaçant abusivement le vieux mot « sénestre » et désignant ce qui est à gauche du corps : c’est ici le subjectif qui, au niveau de la langue, a fondé l’objectif (de même voit-on, dans un autre coin de notre langue, une métaphore sentimentale donner son nom à une substance toute physique : l’amoureux qui s’enflamme, l’amado, devient paradoxalement le nom de toute matière conductrice de feu : l’amadou). Cette histoire étymologique nous dit assez qu’en produisant une écriture qui semble gauche (ou gauchère), TW dérange la morale du corps : morale des plus archaïques, puisqu’elle assimile l’« anomalie » à une déficience, et la déficience à une faute. Que ses graphismes, ses compositions soient comme « gauches », cela renvoie TW au cercle des exclus, des marginaux – où il se retrouve, bien entendu, avec les enfants, les infirmes : le « gauche » (ou le « gaucher ») est une sorte d’aveugle : il ne voit pas bien la direction, la portée de ses gestes ; sa main seule le guide, le désir de sa main, non son aptitude instrumentale ; l’œil, c’est la raison, l’évidence, l’empirisme, la vraisemblance, tout ce qui sert à contrôler, à coordonner, à imiter, et comme art exclusif de la vision, toute notre peinture passée s’est trouvée assujettie à une rationalité répressive. D’une certaine façon, TW libère la peinture de la vision ; car le « gauche » (le « gaucher ») défait le lien de la main et de l’œil : il dessine sans lumière (ainsi faisait TW, à l’armée).

TW, contrairement au parti de tant de peintres actuels, montre le geste. Il n’est pas demandé de voir, de penser, de savourer le produit, mais de revoir, d’identifier et, si l’on peut dire, de « jouir » le mouvement qui en est venu là. Or, aussi longtemps que l’humanité a pratiqué l’écriture manuelle, à l’exclusion de l’imprimée, le trajet de la main, et non la perception visuelle de son œuvre, a été l’acte fondamental par lequel les lettres se définissaient, s’étudiaient, se classaient : cet acte réglé, c’est ce qu’on appelle en paléographie le ductus : la main conduit le trait (de haut en bas, de gauche à droite, en tournant, en appuyant, en s’interrompant, etc.) ; bien entendu, c’est dans l’écriture idéographique que le ductus a le plus d’importance : rigoureusement codé, il permet de classer les caractères selon le nombre et la direction des coups de pinceau, il fonde la possibilité même du dictionnaire, pour une écriture sans alphabet. Dans l’œuvre de TW règne le ductus : non sa règle, mais ses jeux, ses fantaisies, ses explorations, ses paresses. C’est en somme une écriture dont il ne resterait que le penchement, la cursivité ; dans le graphisme antique, la cursive est née du besoin (économique) d’écrire vite : lever la plume coûte cher. Ici, c’est tout le contraire : cela tombe, cela pleut finement, cela se couche comme des herbes, cela rature par désœuvrement, comme s’il s’agissait de rendre visible le temps, le tremblement du temps.

Beaucoup de compositions rappellent, a-t-on dit, les scrawls des enfants. L’enfant, c’est l’infans, celui qui ne parle pas encore ; mais l’enfant qui conduit la main de TW, lui, écrit déjà, c’est un écolier : papier quadrillé, crayon de couleur, bâtonnets alignés, lettres répétées, petits panaches de hachures, comme la fumée qui sort de la locomotive des dessins d’enfants. Cependant, une fois de plus, le stéréotype (« de quoi ça à l’air ») se retourne subtilement. La production (graphique) de l’enfant n’est jamais idéelle : elle conjoint sans intermédiaire la marque objective de l’instrument (un crayon, objet commercial) et le ça du petit sujet qui pèse, appuie, insiste sur la feuille. Entre l’outil et la fantaisie, TW interpose l’idée : le crayon de couleur devient la couleur-crayon : la réminiscence (de l’écolier) se fait signe total : du temps, de la culture, de la société (ceci est proustien, plus que mallarméen).

La gaucherie est rarement légère ; le plus souvent, gauchir, c’est appuyer ; la vraie maladresse insiste, s’obstine, elle veut se faire aimer (tout comme l’enfant veut donner à voir ce qu’il fait, l’exhibe triomphalement à sa mère). Il appartient à TW de souvent renverser cette gaucherie très retorse dont j’ai parlé : cela n’appuie pas, bien au contraire, cela s’efface peu à peu, s’estompe, tout en gardant la délicate salissure du coup de gomme : la main a tracé quelque chose comme une fleur et puis s’est mise à traîner sur cette trace ; la fleur a été écrite, puis désécrite ; mais les deux mouvements restent vaguement surimprimés ; c’est un palimpseste pervers : trois textes (si l’on y ajoute la sorte de signature, de légende ou de citation : Sesostris) sont là, l’un tendant à effacer l’autre, mais à seule fin, dirait-on, de donner à lire cet effacement : véritable philosophie du temps. Comme toujours, il faut que la vie (l’art, le geste, le travail) témoigne sans désespoir de l’inéluctable disparition : en s’engendrant (tels ces a enchaînés selon un seul et même rond de main, répété, translaté), en donnant à lire leur engendrement (ce fut autrefois le sens de l’esquisse), les formes (du moins, à coup sûr, celles de TW) ne chantent pas plus les merveilles de la génération que les mornes stérilités de la répétition ; elles ont à charge, dirait-on, de lier dans un seul état ce qui apparaît et ce qui disparaît ; séparer l’exaltation de la vie et la peur de la mort, c’est plat ; l’utopie, dont l’art peut être le langage, mais à quoi résiste toute la névrose humaine, c’est de produire un seul affect : ni Eros, ni Thanatos, mais Vie-Mort, d’une seule pensée, d’un seul geste. De cette utopie n’approchent ni l’art violent ni l’art glacé, mais plutôt, à mon goût, celui de TW, inclassable, parce qu’il conjoint, par une trace inimitable, l’inscription et l’effacement, l’enfance et la culture, la dérive et l’invention.

Support ?

Il paraît que TW est un « anticoloriste ». Mais qu’est-ce que la couleur ? Une jouissance. Cette jouissance est dans TW. Pour le comprendre, il faut se rappeler que la couleur est aussi une idée (une idée sensuelle) : pour qu’il y ait couleur (au sens jouissif du terme), il n’est pas nécessaire que la couleur soit soumise à des modes emphatiques d’existence ; il n’est pas nécessaire qu’elle soit intense, violente, riche, ou même délicate, raffinée, rare, ou encore étale, pâteuse, fluide, etc. ; bref il n’est pas nécessaire qu’il y ait affirmation, installation de la couleur. Il suffit qu’elle apparaisse, qu’elle soit là, qu’elle s’inscrive comme un trait d’épingle dans le coin de l’œil (métaphore qui dans Les Mille et Une Nuits désigne l’excellence d’un récit), il suffit qu’elle déchire quelque chose : que ça passe devant l’œil, comme une apparition– ou une disparition, car la couleur, c’est comme une paupière qui se ferme, un léger évanouissement. TW ne peint pas la couleur ; tout au plus dirait-on qu’il colorie ; mais ce coloriage est rare, interrompu, et toujours à vif, comme si l’on essayait le crayon. Ce peu de couleur donne à lire, non un effet (encore moins une vraisemblance), mais un geste, le plaisir d’un geste : voir naître au bout de son doigt, de son œil, quelque chose qui est à la fois attendu (ce crayon que je tiens, je sais qu’il est bleu) et inattendu (non seulement je ne sais quel bleu va sortir, mais encore le saurais-je, j’en serais toujours surpris, car la couleur, à l’instar de l’événement, est neuve à chaque coup : c’est précisément le coup qui fait la couleur, comme il fait la jouissance).

Au reste, on s’en doute, la couleur est déjà dans le papier de TW, en tant qu’il est déjà sali, altéré, d’une luminosité inclassable. Il n’y a que le papier de l’écrivain qui soit blanc, qui soit « propre », et ce n’est pas le moindre de ses problèmes (difficulté de la page blanche : souvent ce blanc provoque une panique : comment le salir ?) ; le malheur de l’écrivain, sa différence (par rapport au peintre, et spécialement au peintre d’écriture, comme l’est TW), c’est que le graffiti lui est interdit : TW, c’est en somme un écrivain qui accéderait au graffiti, de plein droit et au vu de tout le monde. On sait bien que ce qui fait le graffiti, ce n’est à vrai dire ni l’inscription, ni son message, c’est le mur, le fond, la table ; c’est parce que le fond existe pleinement, comme un objet qui a déjà vécu, que l’écriture lui vient toujours comme un supplément énigmatique : ce qui est de trop, en surnombre, hors sa place, voilà qui trouble l’ordre ; ou encore : c’est dans la mesure où le fond n’est pas propre, qu’il est impropre à la pensée (au contraire de la feuille blanche du philosophe), et donc très propre à tout ce qui reste (l’art, la paresse, la pulsion, la sensualité, l’ironie, le goût : tout ce que l’intellect peut ressentir comme autant de catastrophes esthétiques).

Comme dans une opération chirurgicale d’une extrême finesse, tout se joue (chez TW) à ce moment infinitésimal où la cire du crayon approche le grain du papier. La cire, substance douce, adhère à de menues aspérités du champ graphique, et c’est la trace de ce vol léger d’abeilles qui fait le trait de TW. Adhérence singulière, car elle contredit l’idée même d’adhérence : c’est comme un attouchement dont le seul souvenir ferait finalement le prix ; mais ce passé du trait peut être aussi défini comme son avenir : le crayon, mi-gras, mi-pointu (on ne sait comment il tournera) va toucher le papier : techniquement, l’œuvre de TW semble se conjuguer au passé ou au futur, jamais vraiment au présent ; on dirait qu’il n’y a jamais que le souvenir ou l’annonce du trait : sur le papier – à cause du papier – le temps est en perpétuelle incertitude.

Prenons un dessin d’architecte ou d’ingénieur, l’épure d’un appareil ou de quelque élément immobilier ; ce n’est alors nullement la matérialité du graphisme que nous voyons ; c’en est le sens, tout à fait indépendant de la performance du technicien ; en somme, nous ne voyons rien, sinon une sorte d’intelligibilité. Descendons maintenant d’un degré dans la matière graphique : devant une écriture tracée à la main, c’est bien encore l’intelligibilité des signes que nous consommons, mais des éléments opaques, insignifiants – ou plutôt : d’une autre signifiance –, retiennent notre vue (et déjà notre désir) : le tour nerveux des lettres, le jet de l’encre, l’élancement des jambages, tous ces accidents qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du code graphique et sont par conséquent, déjà, des suppléments. Éloignons-nous encore du sens : un dessin classique ne donne à lire aucun signe constitué ; plus aucun message fonctionnel ne passe : j’investis mon désir dans la performance de l’analogie, la réussite de la facture, la séduction du style, en un mot dans l’état final du produit : c’est véritablement un objet qui m’est donné à contempler. De cette chaîne, qui va du schéma au dessin et le long de laquelle le sens s’évapore peu à peu pour faire place à un « profit » de plus en plus inutile, TW occupe le terme extrême : des signes, parfois, mais pâlis, gauches (on l’a dit), comme s’il était tout à fait indifférent qu’on les déchiffrât mais surtout, si l’on peut dire, le dernier état de la peinture, son plancher : le papier (« TW avoue avoir plus le sens du papier que de la peinture »). Et pourtant, il se produit un retour bien étrange : parce que le sens a été exténué, parce que le papier est devenu ce qu’il faut bien appeler l’objet du désir, le dessin peut réapparaître, absous de toute fonction technique, expressive ou esthétique ; dans certaines compositions de TW, le dessin de l’architecte, de l’ébéniste ou du métreur revient, comme si l’on regagnait librement l’origine de la chaîne, épurée, libérée désormais des raisons qui depuis des siècles semblaient justifier la reproduction graphique d’un objet reconnaissable.

Corps

Le trait – tout trait inscrit sur la feuille – dénie le corps important, le corps charnu, le corps humoral ; le trait ne donne accès ni à la peau ni aux muqueuses ; ce qu’il dit, c’est le corps en tant qu’il griffe, effleure (on peut aller jusqu’à dire : chatouille) ; par le trait, l’art se déplace ; son foyer n’est plus l’objet du désir (le beau corps figé dans le marbre), mais le sujet de ce désir : le trait, si souple, léger ou incertain soit-il, renvoie toujours à une force, à une direction ; c’est un energon, un travail, qui donne à lire la trace de sa pulsion et de sa dépense. Le trait est une action visible.

Le trait de TW est inimitable (essayez de l’imiter : ce que vous ferez ne sera ni de lui ni de vous ; ce sera : rien). Or, ce qui est inimitable, finalement, c’est le corps ; aucun discours, verbal ou plastique– si ce n’est celui de la science anatomique, fort grossier, somme toute –, ne peut réduire un corps à un autre corps. L’œuvre de TW donne à lire cette fatalité : mon corps ne sera jamais le tien. De cette fatalité, en quoi peut se résumer un certain malheur humain, il n’y a qu’un moyen de se tirer : la séduction : que mon corps (ou ses substituts sensuels, l’art, l’écriture) séduise, emporte ou dérange l’autre corps.

Dans notre société, le moindre trait graphique, pourvu qu’il soit issu de ce corps inimitable, de ce corps certain, vaut des millions. Ce qui est consommé (puisqu’il s’agit d’une société de consommation), c’est un corps, une « individualité » (c’est-à-dire : ce qui ne peut être davantage divisé). Autrement dit, dans l’œuvre de l’artiste, c’est son corps qui est acheté : échange dans lequel on ne peut que reconnaître le contrat de prostitution. Ce contrat est-il propre à la civilisation capitaliste ? Peut-on dire qu’il définit spécifiquement les mœurs commerciales de nos milieux d’art (souvent choquantes pour beaucoup) ? Dans la Chine populaire, j’ai vu les œuvres de peintres ruraux, dont le travail était par principe dégagé de tout échange ; or, il se produisait là un curieux chassé-croisé : le peintre que l’on vantait le plus avait produit un dessin correct et plat (portrait d’un secrétaire de cellule, en train de lire) : dans le trait graphique, nul corps, nulle passion, nulle paresse, rien que la trace d’une opération analogique (faire ressemblant, faire expressif) ; à l’opposé, l’exposition foisonnait d’autres œuvres, de style dit « naïf », à travers lesquelles, en dépit de leur sujet réaliste, le corps fou de l’artiste amateur pressait, éclatait, jouissait (par la rondeur voluptueuse des traits, la couleur effrénée, la répétition enivrante des motifs). Autrement dit, le corps excède toujours l’échange dans lequel il est pris : aucun commerce au monde, aucune vertu politique ne peuvent exténuer le corps : il y a toujours un point extrême où il se donne pour rien.

Ce matin, pratique féconde– en tout cas agréable : je regarde très lentement un album où sont reproduites des œuvres de TW et je m’interromps souvent pour tenter très vite, sur des fiches, des griffonnages ; je n’imite pas directement TW (à quoi bon ?), j’imite le tracing que j’infère, sinon inconsciemment, du moins rêveusement, de ma lecture ; je ne copie pas le produit, mais la production. Je me mets, si l’on peut dire : dans les pas de la main.

Car telle est bien (pour mon corps, du moins) l’œuvre de TW : une production, délicatement emprisonnée, enchantée dans ce produit esthétique qu’on appelle une toile, un dessin, dont la collection (album, exposition) n’est jamais qu’une anthologie de traces. Cette œuvre oblige le lecteur de TW (je dis : lecteur, bien qu’il n’y ait rien à déchiffrer) à une certaine philosophie du temps : il doit voir rétrospectivement un mouvement, le devenir ancien de la main ; mais dès lors, révolution salutaire, le produit (tout produit ?) apparaît comme un leurre : tout l’art, en tant qu’il est emmagasiné, consigné, publié, est dénoncé comme imaginaire : le réel, à quoi vous rappelle sans cesse le tracé de TW, c’est la production : à chaque coup, TW fait éclater le Musée.

Il existe une forme, si l’on peut dire, sublime, du tracé, parce que dépourvue de toute griffure, de toute lésion : l’instrument traceur (pinceau ou crayon) descend sur la feuille, il atterrit – ou alunit – sur elle, c’est tout : il n’y a même pas l’ombre d’une morsure, simplement un posé : à la raréfaction quasi orientale de la surface un peu salie (c’est elle l’objet) répond l’exténuation du mouvement : il ne saisit rien, il dépose, et tout est dit.

Si la distinction du produit et de la production, sur laquelle à mon sens (comme on l’a vu) se fonde toute l’œuvre de TW, paraît un peu sophistiquée, que l’on songe à l’éclaircissement décisif que certaines oppositions terminologiques ont permis d’apporter à des activités psychiques à première vue confuses : le psychanalyste anglais D.W. Winnicott a bien montré qu’il était faux de réduire le jeu de l’enfant à une pure activité ludique ; et pour cela, il a rappelé l’opposition du game (jeu strictement réglé) et du play (jeu qui s’éploie librement). TW, bien entendu, est du côté du play, non du game. Mais ce n’est pas tout ; dans un second temps de sa démarche, Winnicott passe du play, encore trop raide, au playing : le réel de l’enfant – et de l’artiste –, c’est le processus de manipulation, non l’objet produit (Winnicott en vient à substituer systématiquement aux concepts les formes verbales qui leur correspondent : fantasying, dreaming, living, holding, etc.). Tout ceci vaut très bien pour TW : son œuvre ne relève pas d’un concept (trace), mais d’une activité (tracing) ; ou mieux encore : d’un champ (la feuille), en tant qu’une activité s’y déploie. Le jeu, pour Winnicott, disparaît chez l’enfant au profit de son aire ; le « dessin », pour TW, disparaît au profit de l’aire qu’il habite, mobilise, travaille, sillonne – ou raréfie.

Moralité

L’artiste n’a pas de morale, mais il a une moralité. Dans son œuvre, il y a ces questions : Que sont les autres pour moi ? Comment dois-je les désirer ? Comment dois-je me prêter à leur désir ? Comment faut-il se tenir parmi eux ? Énonçant chaque fois une « vision subtile du monde » (ainsi parle le Tao), l’artiste compose ce qui est allégué (ou refusé) de sa culture et ce qui insiste de son propre corps : ce qui est évité, ce qui est évoqué, ce qui est répété, ou encore : interdit/désiré : voilà le paradigme qui, telles deux jambes, fait marcher l’artiste, en tant qu’il produit.

Comment faire un trait qui ne soit pas bête ? Il ne suffit pas de l’onduler un peu pour le rendre vivant : il faut – on l’a dit – le gauchir : il y a toujours un peu de gaucherie dans l’intelligence. Voyez ces deux lignes parallèles tracées par TW ; elles finissent par se rejoindre, comme si l’auteur n’avait pu tenir jusqu’au bout l’écart obstiné qui mathématiquement les définit. Ce qui semble intervenir dans le trait de TW et le conduire au bord de cette très mystérieuse dysgraphie qui fait tout son art, c’est une certaine paresse (qui est l’un des signes les plus purs du corps). La paresse : c’est précisément ce que permet le « dessin », mais non la « peinture » (toute couleur lâchée, laissée, est violente), ni l’écriture (chaque mot naît entier, volontaire, armé par la culture). La « paresse » de TW (je parle ici d’un effet, non d’une disposition) est cependant tactique : elle lui permet d’éviter la platitude des codes graphiques, sans se prêter au conformisme des destructions : elle est, dans tous les sens du mot, un tact.

Chose très rare, le travail de TW ne porte en lui aucune agressivité (c’est, a-t-on dit, un trait qui le différencie de Paul Klee). Je crois trouver la raison de cet effet, si contraire à tout art dans lequel le corps est engagé : TW semble procéder à la façon de certains peintres chinois, qui doivent réussir le trait, la forme, la figure, du premier coup, sans pouvoir se reprendre, en raison de la fragilité du papier, de la soie : c’est peindre alla prima. TW lui aussi semble tracer ses graphismes alla prima ; mais tandis que le jet chinois comporte un grand danger, celui de « rater » la figure (en manquant l’analogie), le tracé de TW n’en comporte aucun : il est sans but, sans modèle, sans instance ; il est sans telos, et par conséquent sans risque : pourquoi « se reprendre », puisqu’il n’y a pas de maître ? De là vient que toute agressivité est en quelque sorte inutile.

La valeur déposée par TW dans son œuvre peut tenir dans ce que Sade appelait le principe de délicatesse (« Je respecte les goûts, les fantaisies... je les trouve respectables... parce que la plus bizarre de toutes, bien analysée, remonte toujours à un principe de délicatesse »). Comme principe, la « délicatesse » n’est ni morale ni culturelle ; c’est une pulsion (pourquoi la pulsion serait-elle de droit violente, grossière ?), une certaine demande du corps lui-même.

24 short pieces : cela tient à la fois de Webern et du haïku japonais. Dans les trois cas, il s’agit d’un art paradoxal, provoquant même (s’il n’était délicat), en ceci que la concision y déjoue la profondeur. En général, ce qui est bref apparaît ramassé : la rareté engendre la densité et la densité l’énigme. Chez TW, une autre dérive se produit : il y a certes un silence, ou, pour être plus juste, un grésillement très ténu de la feuille, mais ce fond est lui-même une puissance positive ; inversant le rapport habituel de la facture classique, on pourrait dire que le trait, la hachure, la forme, bref l’événement graphique, est ce qui permet à la feuille d’exister, de signifier, de jouir (« L’être, dit le Tao, donne des possibilités, c’est par le non-être qu’on les utilise »). L’espace traité n’est dès lors plus dénombrable, sans pour autant cesser d’être pluriel : n’est-ce pas selon cette opposition à peine tenable, puisqu’elle exclut à la fois le nombre et l’unité, la dispersion et le centre, qu’il faut interpréter la dédicace que Webern, précisément, adressait à Alban Berg : « Non multa, sed multum » ?

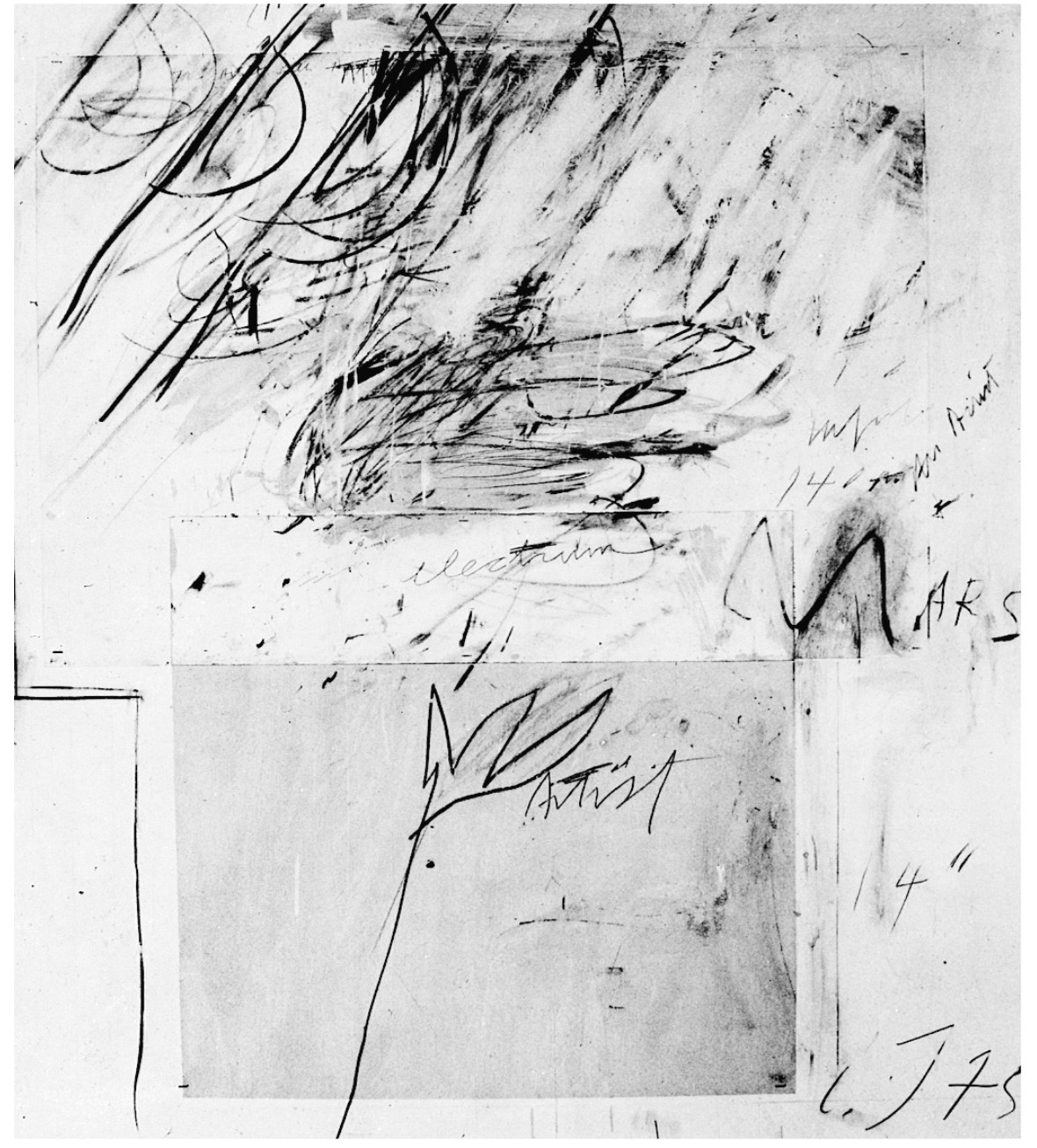

« 24 short pieces » (1973), crayon sur papier, coll. privée, Berlin.

Il y a des peintures excitées, possessives, dogmatiques ; elles imposent le produit, lui donnent la tyrannie d’un concept ou la violence d’une convoitise. L’art de TW – c’est là sa moralité – et aussi son extrême singularité historique – ne veut rien saisir ; il se tient, il flotte, il dérive entre le désir – qui, subtilement, anime la main – et la politesse, qui lui donne congé ; s’il fallait à cet art quelque référence, on ne pourrait aller la chercher que très loin, hors de la peinture, hors de l’Occident, hors des siècles historiques, à la limite même du sens, et dire avec le Tao Tö King :

Il produit sans s’approprier,

Il agit sans rien attendre,

Son œuvre accomplie, il ne s’y attache pas,

et puisqu’il ne s’y attache pas,

son œuvre restera.

Dans Cy Twombly. Catalogue raisonné des œuvres sur papier, par Yvon Lambert, volume VI (1973-1976), Éd. Multhipla, Milan, 1979.