Erté ou À la lettre

La vérité

Pour être connus, les artistes doivent passer par un petit purgatoire mythologique : il faut qu’on puisse les associer machinalement à un objet, à une école, à une mode, à une époque dont ils sont, dit-on, les précurseurs, les fondateurs, les témoins ou les symboles ; en un mot, il faut qu’on puisse les classer à moindres frais, les assujettir à un nom commun, comme une espèce à son genre.

Le purgatoire de Erté, c’est la Femme. Certes, des femmes, Erté en a dessiné beaucoup, il n’a même, à vrai dire, dessiné que cela, comme s’il ne pouvait jamais s’en séparer (âme ou accessoire, obsession ou commodité ?), comme si la Femme signait plus sûrement chacun de ses cartons que la fine graphie de son nom. Voyez quelque grande composition de Erté (il y en a quelques-unes) : le fouillis décoratif, l’exubérance précise et baroque, la transcendance abstraite qui entraînent les lignes, vous disent cependant, à la façon d’un rébus : Cherchez la Femme. On la trouve toujours ; elle est là, minuscule au besoin, étendue au centre d’un motif qui, dès lors qu’il est repéré, fait basculer et converger tout l’espace vers l’autel où elle est adorée (sinon suppliciée). Cette pratique constante de la figure féminine résulte sans doute de la vocation modéliste de Erté ; mais cette vocation elle-même augmente la consistance mythologique de l’artiste, car la Mode est l’un des meilleurs lieux où l’on croit pouvoir lire l’esprit de la modernité, ses expériences plastiques, érotiques, oniriques ; or Erté a occupé continûment pendant un demi-siècle le territoire de la Mode (et du Spectacle, qui bien souvent l’inspire ou en dépend) ; et ce territoire constitue de droit, institutionnellement (c’est-à-dire en bénéficiant de la bénédiction et de la reconnaissance de la société tout entière), une sorte de parc national, de réserve zoologique, où se conserve, se transforme et s’affine, au gré d’expériences surveillées, l’espèce Femme. Rarement, en somme, la situation d’un artiste (combinat de pratique, de fonction et de talent) a été plus claire : Erté est un personnage pur et complet, historiquement simple, entièrement et harmonieusement incorporé à un monde homogène, fixé en ses points cardinaux par les grandes activités de son époque, l’Aventure, la Mode, le Cinéma et la Presse, elles-mêmes résumées sous le nom de leurs médiateurs les plus prestigieux, Mata Hari, Paul Poiret, Hollywood, le Harper’s Bazaar ; et ce monde a pour centre l’une des dates les plus fortement individualisées de l’histoire des styles : 1925. La mythologie de Erté est si pure, si pleine, qu’on ne sait plus (on ne pense plus à se demander) s’il a créé la Femme de son époque, ou s’il l’a génialement captée, s’il est témoin ou fondateur d’une histoire, héros ou mythologue.

Et pourtant : est-ce de la Femme qu’il s’agit dans cette figuration obsessionnelle de la Femme ? La Femme est-elle l’objet premier et dernier (puisque tout espace signifiant est circulaire) du récit mené par Erté, de carton en carton, depuis plus de cinquante ans, de l’atelier de Paul Poiret (vers 1913) à la télévision new-yorkaise (1968) ? Un trait de style rend pensif : Erté ne cherche pas la Femme ; il la donne, tout de suite, répétée et comme dupliquée dans la perspective d’un miroir exact qui multiplierait la même figure à l’infini ; à travers ces milliers de femmes, nul travail de variation portant sur le corps féminin, qui en attesterait la densité et l’énigme symboliques. La Femme de Erté est-elle au moins une essence ? Nullement : le modèle de Mode, d’où est dérivée l’iconographie de Erté (et ceci n’est pas la diminuer), n’est pas une idée, fondée en nature ou en raison, ce n’est pas un secret perçu et imagé au terme d’une longue recherche philosophique ou d’un drame de création, mais seulement une marque, une inscription, issue d’une technique et normalisée par un code. La Femme de Erté n’est pas non plus un symbole, l’expression renouvelée d’un corps qui préserverait dans ses formes les mouvements fantasmatiques de son créateur ou de son lecteur (comme il arrive à la Femme romantique des peintres et des écrivains) : c’est seulement un chiffre, un signe, renvoyant à une féminité conventionnelle (enjeu d’un pacte social), parce qu’elle est pur objet de communication, information claire, passage vers l’intelligible et non pas expression du sensible : ces femmes innombrables ne sont pas les portraits d’une idée, les essais d’un fantasme, mais, tout à l’opposé, le retour d’un morphème identique, qui vient prendre place dans la langue d’une époque et, constituant notre mémoire linguistique, nous permet de parler cette époque (ce qui est un grand bienfait) : pourrions-nous parler sans une mémoire des signes ? Et n’avons-nous pas besoin d’un signe de la Femme, de la Femme comme signe, pour parler d’autre chose ? Erté doit être honoré comme fondateur de signe, créateur de langage, à l’égal du Logothète que Platon comparait à un dieu.

La silhouette

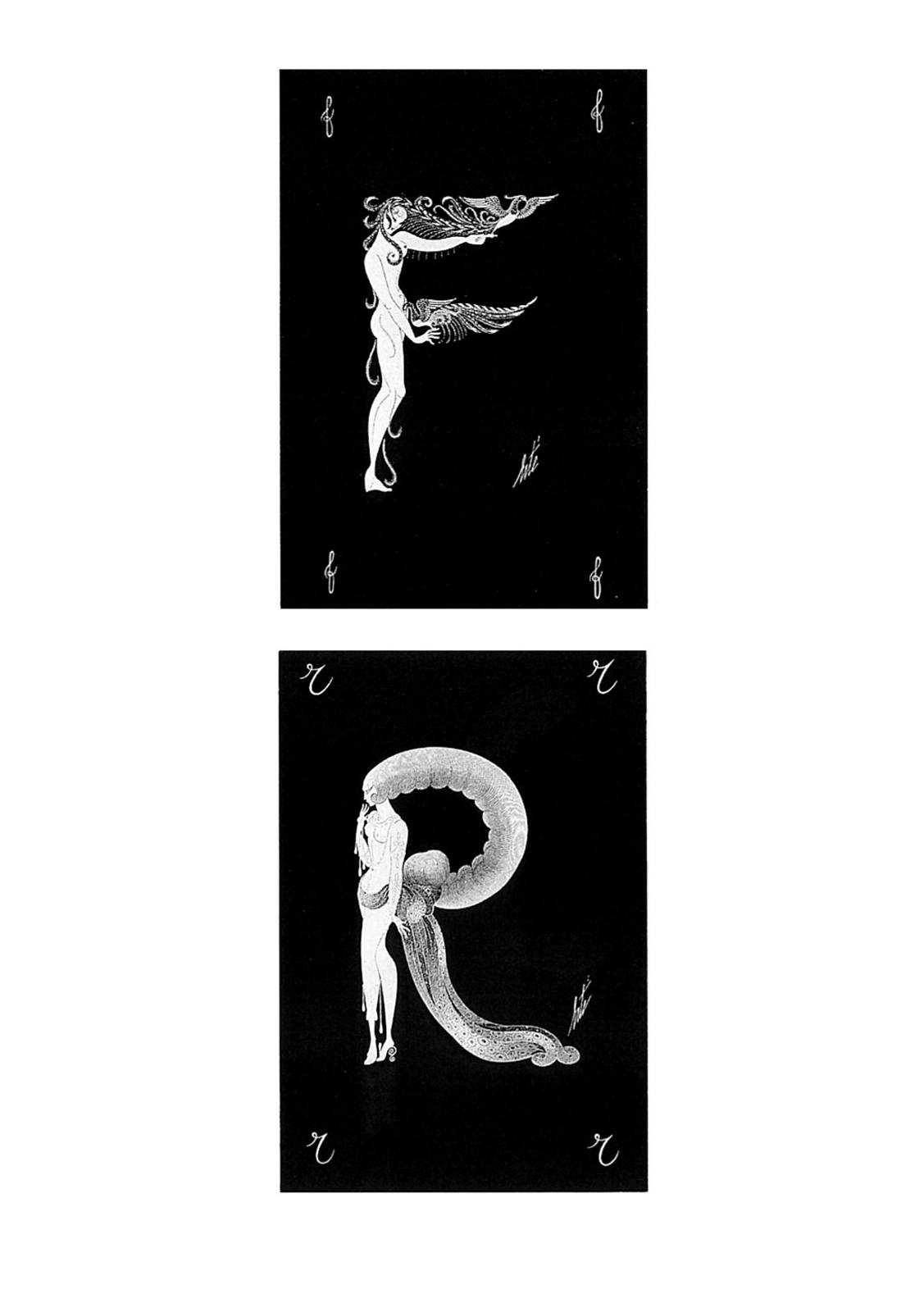

Ce signe féminin, pour le construire, il faut bien sacrifier quelque chose d’énorme, qui est le corps (comme secret, lieu fondateur de l’inconscient). Naturellement, il est impossible d’abstraire complètement (de transformer en signe pur) une représentation du corps humain : l’enfant parvient à rêver même devant les planches anatomiques d’un dictionnaire. Aussi, en dépit de sa chasteté élégante (mais continue), la sémantique de Erté, ce que l’on pourrait appeler sa somatographie, comporte quelques lieux-fétiches (à vrai dire rares) : le doigt, coupé du corps (c’est le propre du fétiche) et par conséquent désigné par le bijou qui le chausse en son bout (au lieu de l’anneler, comme il est fait usuellement), à la façon d’un pansement phallique (castrateur), dans l’étonnant Bijou pour un doigt (le cinquième doigt : originairement fouisseur, puis promu symboliquement au rang d’emblème social pour signifier la classe supérieure, chez les peuples qui laissent démesurément pousser l’ongle auriculaire, lequel ne doit être cassé par aucun travail manuel) ; le pied, bien sûr, désigné une seule fois mais exemplairement (faire d’un objet le sujet d’une peinture, n’est-ce pas toujours le fétichiser ?) par le délicieux soulier, tout à la fois sage et raffiné, aigu et voluté, oblique et d’aplomb, qui est présenté seul, profilé comme un navire ou une maison, aussi doux que celle-ci, aussi élégant que celui-là ; la croupe enfin, emphatisée par le bouillonnement de traîne qui en part (dans la lettre R de l’alphabet écrit par Erté), mais le plus souvent esquivée (et donc sur-signifiée) par le déplacement dénégateur que l’artiste impose à cette même traîne en la rattachant, non plus aux reins, mais aux épaules, comme dans la Femme-Guadalquivir. Ce sont là des fétiches très ordinaires, signalés en passant, pourrait-on dire, par l’artiste ; mais ce qui est à coup sûr fétiche, pour Erté, qui en a fait la spécialité de son œuvre, c’est un lieu du corps qui échappe à la collection classique des organes-fétiches, un lieu ambigu, c’est une limite de fétiche, symbole à regret, beaucoup plus franchement signe, produit de l’art bien plus que de la nature : fétiche sans doute, puisqu’il permet au lecteur de manier fantasmatiquement le corps de la femme, de le tenir à discrétion, de l’imaginer au futur, pris dans une scène adaptée à son désir et dont il serait le sujet bénéficiaire, et cependant dénégation du fétiche, puisque au lieu de résulter d’un découpage du corps (le fétiche est par définition un morceau), il est la forme globale, totale de ce corps. Ce lieu (cette forme) intermédiaire entre le fétiche et le signe, visiblement privilégié par Erté qui en donne une représentation constante, c’est la silhouette.

La silhouette, ne serait-ce que par son étymologie (du moins en français), est un objet étrange, à la fois anatomique et sémantique : c’est le corps devenu explicitement dessin, très cerné d’une part, tout à fait vide de l’autre. Ce corps-dessin est essentiellement (par fonction) un signe social (c’était bien le sens que les dessinateurs du Contrôleur général des Finances Silhouette donnèrent à leur dessin) ; toute sexualité (et ses substituts symboliques) en est absente ; une silhouette, même substitutivement, n’est jamais nue : on ne peut pas la déshabiller, non par excès de secret, mais parce que, contrairement au vrai dessin, elle n’est que trait (signe). Les silhouettes de Erté (nullement esquissées, crayonnées, mais d’une finitude admirable) sont à la limite du genre : elles sont adorables (on peut encore les désirer) et cependant déjà entièrement intelligibles (ce sont des signes admirablement précis). Disons qu’elles renvoient à un rapport nouveau du corps et du vêtement. Hegel a noté que le vêtement assure le passage du sensible (le corps) au signifiant ; la silhouette ertéenne (infiniment plus pensée que la figurine de Mode) engage le mouvement contraire (beaucoup plus rare) : elle rend le vêtement sensible et le corps signifiant : le corps est là (signé par la silhouette) pour que le vêtement existe ; car il n’est pas possible de penser un vêtement sans corps (sans silhouette) : le vêtement vide, sans tête et sans membres (fantasme schizophrénique), c’est la mort, non point l’absence neutre du corps, mais le corps décapité, mutilé.

Chez Erté, ce n’est pas le corps féminin qui est vêtu (robes, fourreaux, crinolines, traînes, basques, voiles, bijoux et mille colifichets baroques, dont l’agrément est inépuisable, autant que l’invention), c’est le vêtement qui est prolongé en corps (non point rempli par lui, car les figures de Erté, à bon droit irréalistes, sont indifférentes à leurs dessous : tout s’invente, se substitue, se développe poétiquement en surface). Telle est la fonction de la silhouette chez Erté : poser et proposer un objet (un concept, une forme) qui soit unitaire, un mixte indissociable de corps et de vêtement, en sorte qu’on ne puisse ni déshabiller le corps ni abstraire le vêtement : Femme entièrement socialisée par sa parure, parure obstinément corporéifiée par le contour de la Femme.

La chevelure

Pourquoi cet objet (que l’on a appelé, faute de mieux, une silhouette) ? Où conduit cette invention d’une Femme-Vêtement qui n’est cependant plus, et de loin, la Femme de Mode ? Avant de le savoir (et pour le savoir), il faut dire comment Erté traite cet élément du corps féminin qui est précisément, dans sa nature et son histoire même, comme une promesse de vêtement, à savoir la chevelure. On en connaît le symbolisme très riche.

Anthropologiquement, par une métonymie très ancienne, venue du fond des âges, puisque la religion prescrit aux Femmes de la cacher (de la désexualiser) en entrant à l’église, la chevelure est la Femme elle-même, dans sa différence fondatrice. Poétiquement, c’est une substance totale, proche du grand milieu vital, marin ou végétal, océan ou forêt, par excellence l’objet-fétiche en quoi l’homme s’absorbe (Baudelaire). Fonctionnellement, elle est, du corps, ce qui peut devenir tout de suite vêtement, non point tellement en ce qu’elle peut couvrir le corps, mais parce qu’elle accomplit sans préparation la tâche névrotique de tout vêtement, qui doit, pareil à la rougeur qui empourpre un visage honteux, tout à la fois cacher et afficher le corps. Symboliquement enfin, elle est « ce qui peut être tressé » (comme les poils du pubis) : fétiche que Freud place à l’origine du tissage (institutionnellement dévolu aux femmes) : la tresse se substitue au pénis manquant (c’est la définition même du fétiche), en sorte que « couper la natte (la tresse) », soit amusement de la part des petits garçons à l’égard de leurs sœurs, soit agression sociale chez les Anciens Chinois pour qui la natte était l’apanage phallique des maîtres et envahisseurs mandchous, est un acte castrateur. Or, de chevelures, il n’y en a pour ainsi dire pas dans les gynécographies de Erté. La plupart de ses femmes – trait d’époque – ont les cheveux courts, plaqués à la garçonne, calotte noire, aimablement serpentine ou méphistophélique, simple signature graphique de la tête ; et ailleurs, s’il s’en trouve, les cheveux sont immédiatement transformés en autre chose : en plumes, s’extravasant au-dessus de la ligne basse des personnages pour former tout un rideau de panaches, en perles (du diadème quatre fois annelé de Dalila ruissellent traîne, guimpe, bracelets et jusqu’à la double chaîne qui tient accroupi Samson), en stèles, dans le jeu alterné des Brunes et des Blondes (Rideau pour Manhattan Mary) qui n’offrent au public que le front de leurs tresses ondulées. Erté sait bien cependant ce qu’est (symboliquement) une chevelure : dans l’un de ses dessins, du seul visage endormi d’une femme, dérive et déborde une chute de larges boucles, doublée (et c’est là le sens de l’objet) d’une gaine de volutes noires, comme si la chevelure était ici rétablie dans son milieu naturel, le bouillonnement, la vie (la chevelure ne reste-t-elle pas intacte sur le cadavre qui, lui, s’effrite et disparaît ?) ; mais pour Erté, dans l’intérêt de son système (que l’on essaye ici de décrire), visiblement la chevelure doit faire place à un appendice moins symbolique et plus sémantique (ou du moins dont le symbolisme n’est plus végétal, organique) : la coiffure.

La coiffure (en tant qu’appendice vestimentaire, et non en tant qu’arrangement capillaire) est traitée par Erté d’une façon, si l’on peut dire, implacable : pareil à Jean-Sébastien Bach épuisant un motif en toutes ses inventions, canons, fugues, ricercari et variations possibles, Erté fait partir de la tête de ses belles toutes les dérivations imaginables : voiles horizontaux tendus à bout de bras au-dessus de la tête, gros tubes de tissu (ou de cheveux ?) rejoignant en volutes la taille puis le sol, cimiers, panaches, diadèmes multiples, auréoles de toutes formes et de toutes dimensions, appendices extravagants (mais élégants) déjouant le modèle historique dont ils sont la réminiscence baroque et démesurée (colback, chaperon, fontange, peigne sévillan, chapska, pschent, etc.), ce sont moins des coiffures (on n’imagine pas un instant qu’on puisse les porter, c’est-à-dire les enlever ; on n’imagine pas non plus comment elles pourraient « tenir ») que des membres supplémentaires destinés à former un nouveau corps inscrit sans le désharmoniser dans la forme essentielle du premier. Car le rôle de ces coiffures chimériques est d’assujettir le corps féminin à quelque idée nouvelle (que nous nommerons bientôt) et par conséquent de le dé-former (en ôtant à ce mot tout sens péjoratif), soit que la coiffure, sorte de fleur mi-végétale mi-solaire, se répète au bas du corps et irréalise ainsi le sens ordinaire de la figure humaine, soit que, beaucoup plus fréquemment, elle prolonge la stature de toute sa hauteur, pour doubler son pouvoir d’extension et d’articulation ; le visage n’est alors que le proscenium impassible de cette coiffure démesurément haute où se situent le possible infini des formes et, par un déplacement paradoxal, l’expressivité même de la figure : si la femme de l’Annonciation a pour ainsi dire « les cheveux dressés sur la tête », c’est parce qu’ils sont aussi le surplis de l’ange qui s’éploie tout en haut de la composition, dans une apothéose d’ailes. La duplication supérieure de la figure par la coiffure intéresse Erté au point qu’il en fait la cellule d’un mouvement infini : sur le haut pschent de la Pharaonne se peint en abîme une autre Pharaonne ; installée au sommet d’une pyramide d’adorateurs, la Courtisane triomphante est coiffée d’une tiare élevée, mais cette tiare est à son tour une femme : la femme et sa coiffure (on devrait pouvoir dire : la coiffure et sa femme) modulent ainsi sans cesse l’une vers l’autre, l’une par l’autre. Ce goût des constructions ascensionnelles (outre les coiffures en échafaudage, il faut voir la princesse Boudour al Badour perchée sur son palanquin et surmontée d’un motif infiniment aérien, ou la Du Barry, dont deux anges supérieurs soutiennent et enlèvent les colliers) mériterait peut-être une psychanalyse, comme celles que faisait Bachelard ; mais la vérité de notre artiste, comme on l’a dit, n’est pas de ce côté-là du symbole ; le thème ascensionnel est avant tout, pour Erté, la désignation d’un espace possible de la ligne où, partie du corps, elle puisse en multiplier le pouvoir de signification. La coiffure, accessoire majeur (elle a ses substituts mineurs dans les écharpes, traînes, colliers et bracelets, tout ce qui part du corps), est cela même par quoi l’artiste essaye sur le corps féminin les transformations dont il a besoin pour élaborer, tel un alchimiste, un objet nouveau, ni corps ni vêtement, participant néanmoins de l’un et de l’autre.

La lettre

Cet objet nouveau que Erté fait naître, telle une chimère composée par moitié de Femme et par moitié de coiffure (ou de traîne), cet objet est la Lettre (ce mot doit s’entendre à la lettre). L’alphabet de Erté est, je crois, célèbre. On sait que chacune de nos vingt-six lettres, sous sa forme majuscule, y est composée (à peu d’exceptions près, dont on parlera pour finir) d’une femme ou de deux, dont la posture et la parure s’inventent en fonction de la lettre (ou du chiffre) qu’elles doivent figurer et à laquelle cette femme (ou ces femmes) s’asservit. Qui a vu l’alphabet de Erté ne peut l’oublier. Non seulement cet alphabet force notre mémoire d’une façon assez mystérieuse (qui nous pousse à nous souvenir avec insistance de ces Femmes-Lettres ?), mais encore, par une métonymie naturelle (inévitable), il imprègne finalement de son sens toute l’œuvre de Erté : nous voyons se profiler derrière toute femme de Erté (figurine de Mode, maquette de théâtre) une sorte d’esprit de la Lettre, comme si l’alphabet était le lieu naturel, originaire et comme domestique du corps féminin et que la femme n’en sortît, pour occuper la scène de théâtre ou le carton de mode, que provisoirement et par un congé temporaire, après quoi elle doive réintégrer son abécédaire natif : voyez Samson et Dalila : rien à voir avec un alphabet ; et cependant les deux corps ne se logent-ils pas dans le même espace comme deux initiales entremêlées ? Hors l’alphabet qu’il a conçu, les femmes de Erté restent des lettres ; tout au plus sont-elles alors des lettres inconnues, les lettres d’une langue inouïe que notre particularisme nous empêcherait de parler ; la série des peintures de tôle découpée (œuvre peu connue) n’a-t-elle pas l’homogénéité, la richesse de variation et l’esprit formel d’un alphabet inédit, qu’on aurait envie d’épeler ? Ces peintures sont, comme on dit, non figuratives, et c’est en cela qu’elles sont vouées à l’alphabet (fût-il inconnu), car la lettre est le lieu où convergent toutes les abstractions graphiques.

Dans l’alphabet généralisé de Erté, il y a échange dialectique : la Femme semble prêter à la Lettre sa figure ; mais en retour, et beaucoup plus sûrement, la Lettre donne à la Femme son abstraction : en figurant la lettre, Erté infigure la femme (si l’on permet ce barbarisme, nécessaire puisque Erté ôte à la femme sa figure – ou du moins l’évapore – sans la défigurer) : un glissement incessant saisit les figures de Erté, transforme les lettres en femmes, mais aussi (notre langue même a justement reconnu leur parenté) les jambes en jambages. On comprend maintenant l’importance de la silhouette dans l’art de Erté (on a dit son sens ambigu : symbole et signe, fétiche et message) : la silhouette est un produit essentiellement graphique : elle fait du corps humain une lettre en puissance, elle demande à être lue.

Cet œcuménisme de la lettre chez Erté, qui fut à l’origine un dessinateur de Mode, entraîne salutairement à rectifier une opinion courante : que la Mode (la figuration stylisée des novations du vêtement féminin) appelle naturellement une certaine philosophie de la Femme : tout le monde pense (modélistes et journalistes) que la Mode est au service de la Femme éternelle, comme une prêtresse qui donnerait sa voix à une religion. Les couturiers ne sont-ils pas des poètes qui écrivent d’année en année, de strophe en strophe, le chant de gloire du corps féminin ? Le rapport érotique de la Femme et de la Mode ne va-t-il pas de soi ? Aussi, chaque fois que la Mode change notablement (passant par exemple du long au court), voit-on les courriéristes s’empresser d’interroger les psychologues, les sociologues pour savoir quelle Femme nouvelle va naître de la mini-jupe ou de la robe-sac. Peine à vrai dire perdue : nul ne peut répondre : hors de stéréotypes, aucun discours ne peut être tenu sur la Mode, dès lors qu’on la tient pour l’expression symbolique du corps : elle s’y refuse, obstinément, et c’est normal : choisissant de produire le signe de la Femme (ou la Femme comme signe), elle ne peut parcourir, approfondir, décrire sa capacité symbolique ; contrairement à ce qu’on veut nous faire croire (et à moins d’en avoir une idée peu exigeante), la Mode n’est pas érotique ; elle cherche la clarté, non la volupté ; la cover-girl n’est pas un bon objet de fantasme : elle est trop occupée à se constituer en signe : impossible de vivre (imaginairement) avec elle, il faut seulement la déchiffrer, ou plus exactement (car il n’y a en elle aucun secret) la placer dans le système général des signes qui nous rend notre monde intelligible, c’est-à-dire vivable.

C’est donc un peu une illusion de croire que la Mode est obsédée du corps. La Mode est obsédée de cette autre chose que Erté a découverte, avec la lucidité dernière de l’artiste, et qui est la Lettre, l’inscription du corps dans un espace systématique de signes. Il se peut que Erté ait fondé une Mode (celle de 1925), au sens contingent du terme ; mais ce qui est beaucoup plus important, c’est qu’il a (dans son œuvre, et même si, sur ce point, comme tout vrai novateur, il est peu suivi) réformé l’idée de Mode, en négligeant l’illusion féministe où se complaît l’opinion courante (celle, par exemple, de la culture de masse) et en déplaçant tendanciellement le champ symbolique, de la Femme à la Lettre. Certes, la Femme est présente dans l’œuvre de Erté (et même omniprésente) ; mais elle n’est que le thème de cette œuvre, non son lieu symbolique. Interroger les Femmes de Erté ne servirait à rien ; elles ne diraient rien de plus qu’elles-mêmes, n’étant guère plus loquaces (symboliquement) qu’un lexique qui donne la définition (somme toute tautologique) d’un mot, et non son avenir poétique. Le propre du signifiant, c’est d’être un départ (d’autres signifiants) ; et le lieu du départ signifiant, chez Erté, ce n’est pas la Femme (elle ne devient rien, sinon sa propre coiffure, elle est le simple chiffre de la féminité mythique), c’est la Lettre.

La Lettre, l’Esprit, la Lettre

Pendant longtemps, d’après un aphorisme célèbre de l’Évangile, on a opposé la Lettre (qui tue) à l’Esprit (qui vivifie). De cette Lettre (qui tue), sont nées dans notre civilisation un grand nombre de censures meurtrières (combien de morts, dans notre histoire, à commencer par celle de notre religion, pour un sens ?), que l’on pourrait grouper, en l’étendant un peu, sous le nom générique de philologie ; gardienne sévère du sens « vrai » (univoque, canonique), cette Lettre a toutes les fonctions du sur-moi, dont la première tâche, dénégatrice, est évidemment de refuser tout symbolisme ; celui qui pratique cette Lettre meurtrière est lui-même frappé d’une maladie mortelle du langage, l’asymbolie (mutilé de toute activité symbolique, l’homme mourrait bientôt ; et si l’asymboliste survit, c’est que la dénégation dont il se fait le prêtre est elle aussi une activité symbolique qui n’ose pas dire son nom).

C’était donc, en son temps, une mesure vitale que d’opposer à cette lettre meurtrière les droits de l’esprit. L’esprit n’est pas ici l’espace du symbole, mais seulement celui du sens : l’esprit d’un phénomène, d’une parole, c’est simplement son droit à commencer de signifier (alors que la littéralité est précisément refus de s’engager dans un procès de signification) : l’esprit (opposé à la lettre) est donc devenu la valeur fondamentale des idéologies libérales ; le droit à l’interprétation est certes placé au service d’une vérité spirituelle, mais cette vérité se conquiert contre son apparence (contre l’être-là de la chose), au-delà de cette apparence, vêtement qu’il faut dépouiller sans plus en tenir compte.

Par un second renversement cependant, la modernité revient à la lettre – qui n’est évidemment plus celle de la philologie. D’une part, rectifiant un postulat de la linguistique qui, ordonnant tout le langage à sa forme parlée, fait de la lettre la simple transcription du son, la philosophie (avec Jacques Derrida, auteur d’un livre qui s’appelle précisément De la grammatologie) oppose à la parole un être de l’écriture : la lettre, dans sa matérialité graphique, devient alors une idéalité irréductible, liée aux expériences les plus profondes de l’humanité (comme cela se voit bien en Orient, où le graphisme détient un véritable pouvoir de civilisation). D’autre part, la psychanalyse (dans ses recherches les plus récentes) montre bien que la lettre (comme trait graphique, fût-il d’origine sonore) est un grand carrefour de symboles (vérité pressentie par toute une littérature baroque et par l’art entier de la calligraphie), départ et rassemblement de métaphores innombrables. Cette nouvelle lettre, cette seconde lettre (opposée à la lettre littérale, celle qui tue), son empire est encore à décrire : depuis que l’humanité écrit, de quels jeux la lettre n’a-t-elle pas été le départ ! Prenez une lettre : vous verrez son secret s’approfondir (et ne jamais se fermer) le long d’associations (de métonymies) infinies où vous retrouverez tout, du monde : son histoire, la vôtre, ses grands symboles, la philosophie de votre propre nom (par ses initiales), etc. Avant Erté (mais c’est une époque neuve, tant elle est oubliée), le Moyen Âge a déposé un trésor d’expériences, de rêves, de sens, dans le travail de ses onciales ; et l’art graphique, si nous pouvions secouer le joug empiriste de notre société, qui réduit le langage à un simple instrument de communication, devrait être l’art majeur, en qui se dépasse l’opposition futile du figuratif et de l’abstrait : car une lettre, tout à la fois, veut dire et ne veut rien dire, n’imite pas et cependant symbolise, congédie en même temps l’alibi du réalisme et celui de l’esthétisme.

R.T.

Saussure est connu par son Cours de linguistique générale, d’où est sortie une bonne partie de la linguistique moderne. On commence à deviner cependant, par quelques publications fragmentaires, que le grand dessein du savant genevois n’était nullement de fonder une linguistique nouvelle (il estimait peu, dit-on, son Cours), mais de développer et d’imposer aux autres savants (fort sceptiques) une découverte qu’il avait faite et qui obséda sa vie (beaucoup plus que la linguistique structurale) : à savoir qu’il existe, tressé dans le vers des anciennes poésies (védique, grecque, latine) quelque nom (de dieu, de héros) placé là par le poète d’une façon quelque peu ésotérique – et cependant régulière, ce nom s’entendant par sélection successive de quelques lettres privilégiées. La découverte de Saussure, c’est, en somme, que la poésie est double : fil sur fil, lettre sur lettre, mot sur mot, signifiant sur signifiant. Ce phénomène anagrammatique, Saussure, l’ayant perçu, a cru en effet le retrouver partout ; il en était assiégé ; il ne pouvait lire un vers sans entendre dans le bruissement du premier sens un nom solennel, formé par la fédération de quelques lettres apparemment dispersées le long du vers. Partagé entre sa raison de savant et la certitude de cette seconde écoute, Saussure fut très tourmenté : il craignait de passer pour fou. Cependant, quelle admirable vérité symbolique ! Le sens n’est jamais simple (sauf en mathématiques) et les lettres qui forment un mot, quoique chacune d’elles soit rationnellement insignifiante (la linguistique nous a assez dit que les sons forment des unités distinctives, et non des unités signifiantes, à l’inverse des mots), cherchent en nous, sans cesse, leur liberté, qui est de signifier autre chose. Ce ne peut être par hasard si, au seuil de sa carrière, Erté a pris les initiales de ses deux noms et en a fait un troisième, qui est devenu son nom d’artiste : comme Saussure, il n’a fait qu’écouter ce double, tressé sans qu’il le sache dans l’énoncé courant, mondain, de son identité ; par ce procédé annonciateur, il désignait déjà l’objet permanent de son œuvre, la lettre : la lettre, où qu’elle soit (à plus forte raison dans notre nom), fait toujours signe, comme cette femme qui, tenant un bel oiseau à chaque main et levant inégalement ses bras, opère le F de l’alphabet ertéen : la femme fait le signe et le signe fait signe : une sorte d’art scriptural est fondé, où le signe peut infiniment se décrocher.

L’alphabet

Erté a composé un alphabet. Prise dans l’alphabet, la lettre y devient primordiale (elle y est ordinairement majuscule) ; donnée sous son état princeps, elle y renforce son essence de lettre : c’est ici la lettre pure, à l’abri de toute tentation qui l’enchaînerait et la dissoudrait dans le mot (c’est-à-dire dans un sens contingent). Claudel disait de la lettre chinoise qu’elle possédait un être schématique, une personne scripturale. Par son travail poétique, Erté fait de chacune de nos lettres occidentales un idéogramme, c’est-à-dire un graphisme qui se suffit à lui-même, il congédie le mot : qui aurait envie d’écrire un mot avec les lettres de Erté ? Ce serait comme un contresens : le seul mot, le seul syntagme composé par Erté avec ses lettres, c’est son propre nom, c’est-à-dire encore deux lettres. Il y a dans l’alphabet de Erté un choix qui dénie la phrase, le discours. Claudel, ici encore, nous aide à secouer cette paresse qui nous laisse croire que les lettres ne sont que les éléments inertes d’un sens qui ne naîtrait que par combinaisons et accumulations de formes neutres ; il nous aide à comprendre ce que peut être une lettre solitaire (dont l’alphabet nous garantit la solitude) : « La lettre est par essence analytique : tout mot qu’elle constitue est une énonciation successive d’affirmations que l’œil et la voix épellent : à l’unité elle ajoute sur une même ligne l’unité, et le vocable précaire dans une perpétuelle variation se fait et se modifie. » La lettre de Erté est une affirmation (fût-elle pleine d’aménité), elle se pose antérieurement au précaire du mot (qui se défait de combinaisons en combinaisons) : seule, elle cherche à se développer non vers ses sœurs (le long de la phrase) mais vers la métaphore sans fin de sa forme individuelle : voie proprement poétique, qui ne mène pas au discours, au logos, à la ratio (toujours syntagmatique), mais au symbole infini. Tel est le pouvoir de l’alphabet : retrouver une sorte d’état naturel de la lettre. Car la lettre, si elle est seule, est innocente : la faute, les fautes commencent lorsqu’on aligne les lettres pour en faire des mots (quel meilleur moyen de mettre fin au discours de l’autre que de défaire le mot et de le faire revenir à la lettre primordiale comme il est bien dit dans la locution populaire : n, i, ni, c’est fini).

Qu’on permette ici une brève digression personnelle. L’auteur de ces lignes a toujours éprouvé un vif mécontentement de lui-même à ne pouvoir s’empêcher de faire toujours les mêmes fautes de frappe en recopiant un texte à la machine. Ces fautes sont banalement des omissions ou des additions : diabolique, la lettre est en trop ou en moins ; la faute la plus retorse (déformant le mot de la façon la plus perfide), la plus fréquente aussi, c’est la métathèse : combien de fois (animé sans doute d’une irritation inconsciente contre des mots qui m’étaient familiers et dont par conséquent je me sentais prisonnier) n’ai-je pas écrit sturcture (au lieu de structure), susbtituer (pour substituer) ou trasncription (pour transcription) ? Chacune de ces fautes, à force de se répéter, prend une physionomie bizarre, personnelle, malveillante, elle me signifie qu’il y a quelque chose en moi qui résiste au mot et le châtie en le défigurant. D’une certaine façon, avec le mot, avec la suite intelligible de lettres, c’est le mal qui commence. Aussi, antérieur ou extérieur au mot, l’alphabet accomplit-il une sorte d’état adamique du langage : c’est le langage avant la faute, parce que c’est le langage avant le discours, avant le syntagme, et cependant, déjà, par la richesse substitutive de la lettre, entièrement ouvert sur les trésors du symbole. Voilà pourquoi, outre leur grâce, leur invention, leur qualité esthétique, ou plutôt à travers ces propriétés mêmes, que ne vient ternir aucune intention de sens (de discours), les lettres de Erté sont des objets heureux. Semblable à la bonne fée qui touchant l’enfant de sa baguette, à titre de don gracieux, faisait tomber des roses de sa bouche en même temps qu’il parlait (au lieu des crapauds suscités par sa vilaine rivale), Erté nous apporte en don la lettre pure, qui n’est encore compromise dans aucune association et n’est dès lors touchée par aucune possibilité de faute : gracieuse et incorruptible.

La sinueuse

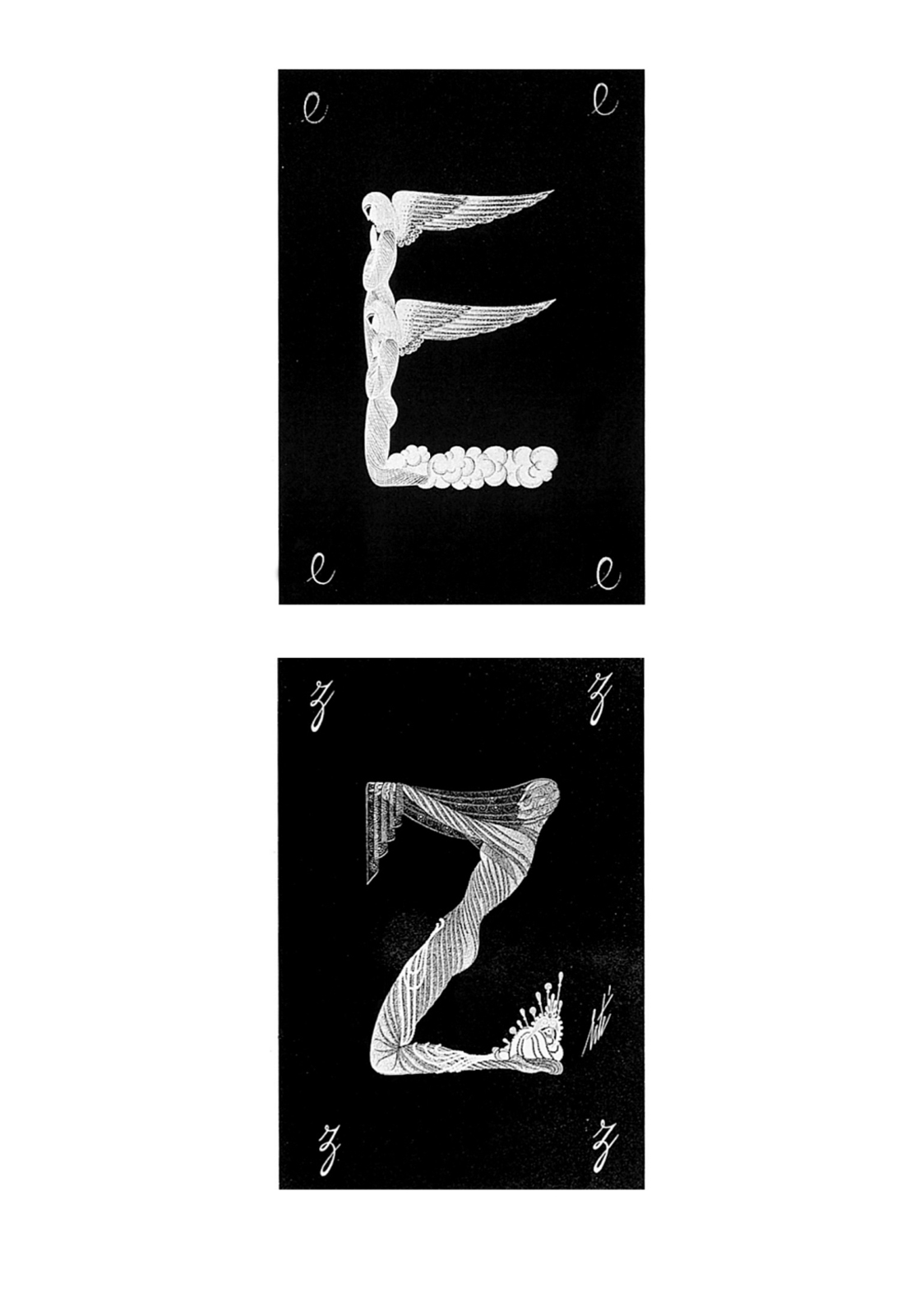

La matière dont Erté fait la lettre, on l’a dit, est un mixte de femme et de parure ; le corps et le vêtement se supplémentent l’un l’autre ; l’appendice vestimentaire évite à la femme toute posture acrobatique et la transforme en lettre sans qu’elle perde rien de sa féminité, comme si la lettre était « naturellement » féminine. Les opérateurs de lettres sont nombreux et divers : ailes, queues, cimiers, panaches, cheveux, écharpes, fumées, ballons, traînes, ceintures, voiles ; ces « mutants » (ils assurent la mutation de la Femme en Lettre) n’ont pas seulement un rôle formateur (par leurs compléments, leurs corrections, ils aident à créer géométriquement la lettre) mais aussi conjuratoire : ils permettent, par le rappel d’un objet gracieux ou culturel (familier), d’exorciser la mauvaise lettre (il y en a) : T est un signe funeste : c’est un gibet, une croix, un supplice ; Erté en fait une nymphe printanière, florale, le corps nu, la tête couverte d’un voile léger ; là où l’alphabet littéral dit : les bras en croix, l’alphabet symbolique de Erté dit : les bras offerts, engagés dans un geste à la fois pudique et favorable. C’est que Erté fait avec la lettre ce que le poète fait avec le mot : un jeu. Le jeu de mots repose sur un mécanisme sémantique très simple : un seul et même signifiant (un mot) prend simultanément deux signifiés différents, en sorte que l’écoute du mot est divisée : c’est, bien nommée, la double entente. Installé dans le champ symbolique, Erté pratique, si l’on peut dire, la double vision : vous percevez, à votre gré, la femme ou la lettre, et, supplémentairement, l’agencement de l’une et de l’autre. Voyez le chiffre 2 : c’est une femme agenouillée, c’est un long panache en point d’interrogation, c’est 2 ; la lettre est une forme totale et immédiate, qui perdrait son sens propre si on l’analysait (conformément à la théorie de la Gestalt), mais c’est en même temps une charade, c’est-à-dire un combinat analytique de parties dont chacune a déjà un sens. Comme celui des poètes baroques ou des peintres surimpressifs, tel Arcimboldo, le procédé de Erté est retors : il fait fonctionner le sens à des niveaux rationnellement contradictoires (parce que apparemment indépendants) : celui du tout et celui de chaque partie ; Erté a, si l’on peut dire, ce coup d’esprit (comme on dit : un coup de patte) qui ouvre d’un seul geste le monde du signifiant, le monde du jeu.

Ce jeu se fait à partir de quelques formes simples, des arché-formes (toute lettre les suppose). Relisons Claudel : « Toute écriture commence par le trait ou ligne qui, un, dans sa continuité, est le signe pur de l’individu. Ou donc la ligne est horizontale, comme toute chose qui, dans le seul parallélisme à son principe, trouve une raison d’être suffisante ou, verticale comme l’arbre et l’homme, elle indique l’acte et pose l’affirmation ; ou, oblique, elle marque le mouvement et le sens. » En regard de cette analyse, Erté apparaîtra peu claudelien (on pouvait s’y attendre). Il y a dans son alphabet très peu d’horizontales (à peine deux traits d’ailes ou d’oiseaux, dans le E et le F, un envol de chevelure dans le 7, une jambe dans l’A) ; Erté est peu tellurien, peu fluvial, les arcanes de la cosmogonie religieuse ne l’inspirent pas, le principe extra-humain n’est pas son fort. Quant aux verticales, elles n’ont pas chez lui le sens optimiste, volontariste, humaniste que le poète catholique donnait à cette ligne, marquée pour lui d’une « inviolable rectitude ». Voyez le 1 : cette fille toute droite dans son bocal a bien, semble-t-il, quelque chose de primordial, comme si naître, c’était s’incarner d’abord dans la simplicité première de la droite ; mais complétez ce 1 par le I qui en est tout proche, la femme y est décapitée, la boule de l’I séparée de son tronc : aux lettres droites et nues, trop simples, dirait-on, il manque la rondeur de la vie ; ce sont, tendanciellement, des lettres mortes ; ce sens est corroboré par deux allégories explicites : la Tristesse et l’Indifférence sont pour Erté des verticales excessives, paroxystiques : ce qui est triste et qui rebute, c’est d’être trop droit, exclusivement droit : bonne intuition psychologique : la droite verticale est ce qui coupe, c’est le fil, le tranchant, ce qui opère la fente séparatrice (schizein veut dire en grec : fendre) dont est marqué (et défini) le schizophrène, triste et indifférent. Des obliques, il y en a dans l’alphabet de Erté (comment faire des lettres sans barres ?) ; l’obliquité amène Erté à des inventions inattendues : voile transversal du N, corps rejeté en arrière du Z, corps cassé et expulsé du K ; mais cette ligne, dont Claudel faisait le symbole naturel du mouvement et du sens, n’est pas celle que préfère Erté. Alors ? Deux lignes indifférentes (l’horizontale et l’oblique) et une mauvaise (la verticale) : où est donc le bonheur de Erté (et le nôtre) ? La structure répond, corroborant l’évidence : on sait qu’en linguistique le paradigme idéal comporte quatre termes : deux termes polaires (A s’oppose à B), un terme mixte (à la fois A et B) et un terme neutre ou zéro (ni A ni B) ; les lignes primordiales de l’écriture se rangent facilement sous ce paradigme : les deux termes polaires sont l’horizontale et la verticale ; le terme mixte est l’oblique, compromis des deux premières ; mais le quatrième terme, le terme neutre, la ligne qui refuse à la fois l’horizontale et la verticale ? C’est celle que préfère Erté, c’est la sinueuse ; elle est visiblement pour lui l’emblème de la vie, non point de la vie brute, première, notion métaphysique étrangère à l’univers de Erté, mais la vie fine, civilisée, socialisée, que le thème féminin permet de « chanter » (comme on disait de l’ancienne poésie ; ce qui veut dire : dont la Femme permet de parler, qu’elle ouvre à la parole graphique) : comme valeur culturelle (et non plus « naturelle »), la féminité est sinueuse : l’archéforme du S permet d’écrire l’Amour, la Jalousie, la dialectique même du sentiment vital, ou, si l’on préfère un terme plus psychologique (et cependant toujours matériel) : la duplicité. Cette philosophie de la sinuosité s’exprime dans le Masque (le Mystère du Masque, dit une composition de Erté) : outre que la Femme est, si l’on peut dire, sur le Masque (son corps ponctue le pincement du nez, ses ailes sont les bajoues et elle se loge aussi dans l’embrasure des yeux), tout le Masque est comme une étoffe où s’écrit, à la manière chinoise, un S double, symétrique et inversé, dont les quatre volutes terminales vous regardent encore (ne dit-on pas : l’œil de la volute ?) : car le regard n’est droit que par une abstraction optique : regarder, c’est être aussi regardé, c’est poser un circuit, un retour, ce que disent à la fois le S de l’œil et le Masque, écran qui vous regarde.

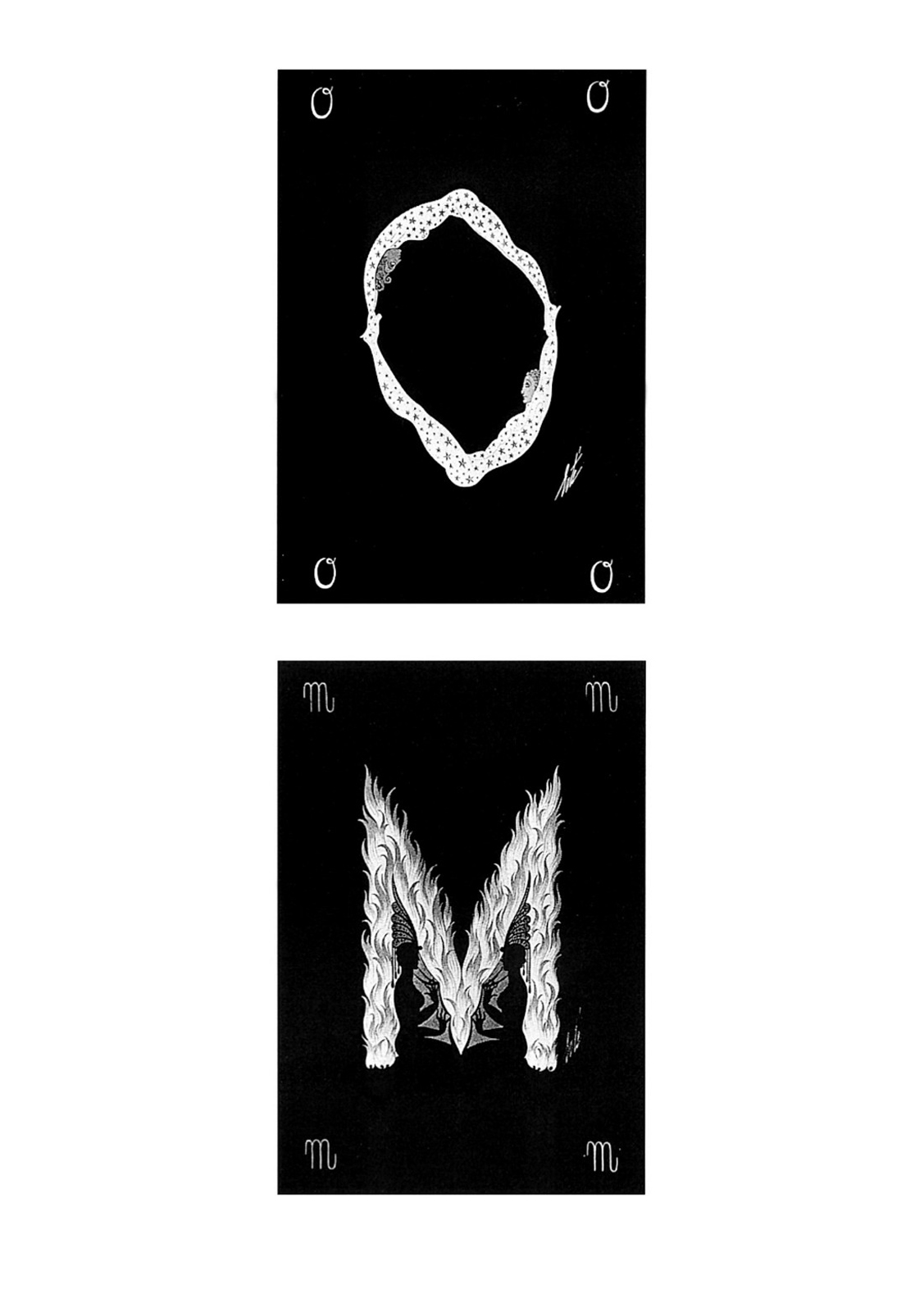

Départs

Les lettres de Erté sont « poétiques ». Qu’est-ce que cela veut dire ? Le « poétique » n’est pas quelque impression vague, une sorte de valeur indéfinissable, à quoi l’on se référerait commodément par soustraction du « prosaïque ». Le « poétique » est très exactement la capacité symbolique d’une forme ; cette capacité n’a de valeur que si elle permet à la forme de « partir » dans un très grand nombre de directions et de manifester ainsi en puissance le cheminement infini du symbole, dont on ne peut jamais faire un signifié dernier et qui est en somme toujours le signifiant d’un autre signifiant (ce pour quoi le véritable antonyme du poétique n’est pas le prosaïque mais le stéréotypé). Il est donc vain de vouloir établir une liste canonique des symboles libérés par une œuvre : seules les banalités sont justiciables d’un inventaire, car elles seules sont finies. On n’a pas à reconstituer une thématique de Erté ; il suffit d’affirmer la puissance de départ de ses formes – qui est aussi bien une puissance de retour, puisque la voie symbolique est circulaire et que ce vers quoi nous entraîne Erté est peut-être cela même à partir de quoi l’invention de la lettre s’établit : le O est une bouche, bien sûr, mais les deux acrobates sens dessus dessous qui le forment y ajoutent le signe même de l’effort, c’est-à-dire de l’ouverture qui est ce dont l’homme supplémente la ligne fermée de ses lèvres, lorsqu’il veut vivre ; quant au zéro, autre O, c’est bien encore la bouche, mais cette bouche tient une cigarette et elle peut de la sorte se couronner métonymiquement d’une autre bouche, courant de fumée bleue qui s’échappe d’une commissure et rejoint l’autre : deux départs pour, au fond, la même forme ; K, occlusive, fait partir les deux jambages obliques de son graphisme d’une sorte de claque, que la barre rigide de sa première ligne impose, par ricochet, au postérieur de la femme (c’est ici le phonétisme de la lettre qui est exploité, puisque la claque est un mot onomatopéïque : vérité linguistique, car nous savons maintenant qu’il existe un symbolisme phonétique, et même, pour certains mots, une sémantique des sons) ; L, c’est le lien (ou la liane), femme tenant en laisse une panthère couchée, femme-panthère, mythe de l’asservissement fatal ; D, c’est Diane, nocturne, lunaire, musicale et chasseresse ; plus subtilement, dans le N, qui est la lettre spéculaire par excellence, puisque, vue dans un miroir, son trait oblique serait inversé sans que sa figure générale soit modifiée et sans qu’elle cesse d’être lisible, deux stèles, deux bustes symétriques échangent un voile médiateur : l’un se dévêt de ce dont l’autre se couvre, mais ce pourrait être le contraire. Ainsi vont les lettres de Erté, à la fois femmes, parures, coiffures, gestes et lignes : chacune est à la fois sa propre essence (pour imager une lettre, il faut saisir son archétype) et le départ d’une aventure symbolique, dont le lecteur (ou l’amateur) doit laisser en lui se développer le jeu.

M

Cependant, on le sait, lâcher des symboles n’est jamais un acte spontané, l’affirmation poétique s’appuie sur des dénégations, des démentis imprimés par l’artiste au sens platement culturel de la forme : la création symbolique est un combat contre les stéréotypes. Erté défait le sens premier de certaines lettres. Voyez son E (important puisqu’il fait partie de son nom écrit) ; cette lettre est graphiquement réputée ouverte, par ses trois branches, vers la suite du mot ; elle va, comme on dit, de l’avant ; sans la défigurer, Erté retourne son tropisme ; l’arrière de la lettre devient son front ; la lettre regarde vers la gauche (région dépassée, selon le sens de notre écriture), elle s’effiloche vers son avant, comme si la traîne et les ailes de ses deux femmes étaient prises dans un vent contraire. Voyez encore le Q, lettre inévitablement malsonnante en français, et par conséquent quelque peu tabou : c’est l’une des plus gracieuses que Erté ait imaginées : deux oiseaux forment cercle, de leurs becs joints jusqu’à l’extrémité de leurs longues queues qui s’entrecroisent pour former cette virgule de la lettre qui la différencie du O. Au-delà de ces accentuations euphoriques, Erté prend ses distances à l’égard de toute une mythologie de la lettre qui, pour être superbement poétique, n’en est pas moins un peu trop connue : celle que Rimbaud nous a léguée dans son sonnet des « Voyelles » : A n’est pas pour Erté un « golfe d’ombre », un « noir corset velu », mais c’est l’arqueboutement jaune de deux corps face à face, dont les jambes en équerre tirent de leur acrobatie une idée de tension constructive ; E, angélique et féminin, n’est pas « la lance des glaciers fiers » ; I, si sa tête décollée de son corps sage et modeste confère à sa rectitude, comme on l’a dit, un soupçon d’inquiétude, n’est nullement pourpre (il n’y a jamais de sang dans l’œuvre de Erté) ; U, dont les deux branches enferment, comme celles de deux vases communicants, deux femmes fauves, n’est pas la marque cyclique imprimée par l’alchimie aux grands fronts studieux ; et le O de Erté, ligne dessinée dans l’air comme la figure de deux acrobates, n’est en rien le « suprême clairon plein de strideurs étranges », ce n’est pas l’Oméga, foyer du « Rayon violet de Ses Yeux », mais seulement la bouche, ouverte pour sourire, embrasser ou parler. C’est que pour Erté, il faut y insister encore, l’espace de l’alphabet, même si la lettre se souvient de son phonétisme, n’est pas sonore, mais graphique ; il s’agit principalement d’un symbolisme des lignes, non des sons : c’est la lettre qui « part », non le phonème ; ou du moins ce quelque chose qui avant de s’identifier à un son clair est un geste musculaire marqué en nous par des mouvements d’occlusion, de concentration et de détente (c’est le travail de l’acrobate, figuré dans le O, dans le A, dans le X, dans le Y, dans le 4), Erté le cherche toujours du côté de la ligne, du trait, unité graphique ; son symbolisme est contenu, mais du moins s’empare-t-il d’un art délaissé par notre grande culture et qui est l’art typographique. Enracinée dans cet art, la lettre, détachée du son, ou du moins le soumettant, l’incorporant à ses lignes, libère un symbolisme propre dont le corps féminin devient le médiateur. Finissons par quatre lettres de Erté qui accomplissent exemplairement ce développement métaphorique, où se tressent le son et la ligne. R est, phonétiquement, une valeur grasse (ce n’est que par exception que les Parisiens d’abord, les Français ensuite, l’escamotent) : R est un son rural, terrien, matériel : R roule (pour Cratyle, le dieu logothète en avait fait un son fluvial) ; d’une femme nue, offerte sur ses talons hauts, en dépit du geste méditatif de sa main levée, s’épanouit postérieurement tout un large canal d’étoffe (ou de chevelure : on sait qu’on ne peut et qu’il ne faut pas distinguer), dont la courbe grasse, prenant appui sur les fesses, à la façon des anciennes tournures, forme les deux volutes du R, comme si la femme désignait abondamment par-derrière ce qu’elle semble réserver par-devant. Même matérialité (qui ne cesse jamais d’être élégante) dans le S : c’est une femme sinueuse, lovée dans le contournement de la lettre, fait lui-même d’un bouillonnement rose ; on dirait que le jeune corps nage dans quelque substance primordiale, effervescente et lisse tout à la fois, et que la lettre dans son entier est une sorte d’hymne printanier à l’excellence de la sinuosité, ligne de vie. Tout autre est une lettre voisine, sœur jumelle et pourtant ennemie du S : le Z ; Z n’est-il pas un S inversé et angulé, c’est-à-dire démenti ?

Pour Erté, c’est une lettre dolente, crépusculaire, voilée, bleutée, dans laquelle la femme inscrit à la fois sa soumission et sa supplication (pour Balzac aussi, c’était une lettre mauvaise, comme il l’explique dans sa nouvelle Z. Marcas).

Il est enfin dans cette cosmographie alphabétique de Erté une lettre singulière, la seule, je crois, qui ne doive rien à la Femme ou à ses substituts favoris, l’ange et l’oiseau. Cette lettre inhumaine (puisqu’elle n’est plus anthropomorphe) est faite de flammes fauves : c’est une porte qui brûle, dévorée de mèches : la lettre de l’amour et de la mort (du moins dans nos langues latines), la lettre populaire du noir Souci, flamboie seule, au milieu de tant de Femmes-Lettres (comme on dit : des Filles-Fleurs), comme l’absence mortelle de ce corps dont Erté a fait le plus bel objet qu’on puisse imaginer : une écriture.

Erté, F.M. Ricci, Parme, 1971

édition française en 1973.