EXEMPLES EN MATIÈRE DE PILOTAGE

AÉRIEN ET MARITIME

Cas 1. Le commandant de bord et son copilote arrêtent le seul réacteur qui fonctionnait normalement (vol British Midland Airways du 8 janvier 1989 entre Londres et Belfast sur Boeing 737)

Cette histoire ahurissante qui a semé la perplexité et la stupéfaction dans le milieu de l’aviation commerciale partout dans le monde est un cas exemplaire de décision absurde collective. Je tire les informations qui suivent du volumineux rapport de l’Air Accidents Investigation Branch sur cet accident. J’ai également utilisé un excellent ouvrage de référence sur les accidents d’avions de ligne1.

Le 8 janvier 1989, le biréacteur Boeing de British Midland Airways, qui avait décollé à 19 h 52 de Londres Heathrow avec 156 passagers, se dirige vers Belfast. À 20 h 05, à la verticale de Birmingham, un bruit sourd se fait entendre, l’appareil se met à vibrer violemment, de la fumée entre par les conduits d’air conditionné avec une forte odeur de brûlé. Les passagers et les hôtesses à l’arrière de l’appareil voient sortir du réacteur gauche des « étincelles », des « flammes », des « éclairs », qui embrasent la nuit environnante. Il s’agit du moteur numéro 1 (à gauche). L’une des ailettes du rotor extérieur s’est cassée, provoquant de graves détériorations sur toutes les autres ailettes et les autres pièces du réacteur.

Au poste de pilotage, les pilotes perçoivent l’odeur de brûlé et ressentent les soudaines vibrations. Aussitôt, le commandant de bord désactive le système de pilotage automatique et reprend les commandes en mode manuel. Comme la fumée vient de la cabine, compte tenu du système de circuit d’air conditionné, il émet intérieurement l’hypothèse que le réacteur défectueux est, non pas le numéro 1 à gauche, mais le numéro 2 à droite. Simultanément, le copilote observe avec attention les indications données par les instruments.

Le commandant de bord demande : « C’est quel moteur qui ne va pas ? » Le second hésite une fraction de seconde et répond : « C’est celui de g... droite (It’s the le... it’s the right one)2. » « Mets-le au ralenti », demande le commandant de bord.

Le second désactive le fonctionnement automatique du moteur numéro 2, celui de droite, et le met au ralenti (c’est le moteur numéro 1, celui de gauche, qui est en train de rendre l’âme). Les pilotes ont le sentiment que les vibrations et l’émission de fumée s’atténuent. Et le commandant ordonne l’acte terrible : « Arrête le numéro 2 ! » Aussitôt le second entame la check-list d’incident et d’arrêt du moteur numéro 2.

L’avion se déroute alors vers la piste la plus proche et le personnel de bord commence à préparer la cabine pour l’atterrissage. Le ralentissement du moteur numéro 1 pour la descente entraîne une réduction des vibrations, amélioration que les pilotes attribuent à l’arrêt du moteur numéro 2. Cela les confirme dans l’idée que c’était bien le moteur numéro 2 (de droite) qui était défectueux. Ils remarquent néanmoins toujours de la fumée.

Intervient alors un épisode paradoxal. Devant la panique des passagers, le commandant de bord leur fait une annonce pour les informer que le réacteur de droite a été endommagé, ce qui a produit la fumée dans la cabine, mais qu’il a été arrêté et qu’ils vont atterrir dans quelques minutes. De nombreux passagers au fond de la cabine, qui ont bien vu que les gerbes de feu sortaient du réacteur gauche, et non du droit, écoutent l’annonce du commandant et sont stupéfaits. Ils discutent entre eux de la contradiction. De plus, ils perçoivent encore des vibrations. Mais aucun ne porte cette contradiction à l’attention du personnel de bord (selon les témoignages des passagers devant la commission d’enquête).

Alors que l’appareil se trouve à 4 km de la piste et à une altitude de 300 m, le réacteur défectueux numéro 1 tombe complètement en panne et s’arrête. L’alarme d’incendie du moteur numéro 1 se déclenche. Le commandant de bord demande alors au copilote de relancer le moteur numéro 2 malencontreusement stoppé. Mais on ne relance pas en quelques secondes une telle machine. L’avion s’écrase. 47 passagers trouvent la mort et 84 sont grièvement blessés.

Cas 2. Pour une raison technique, alors que la piste est en vue, les pilotes retardent pendant plus d’une heure l’atterrissage de l’appareil qui s’écrase par manque de carburant (vol United Airlines 173 du 28 décembre 1978 New York-Portland sur DC 8)

Il s’agit peut-être de l’un des accidents d’avion les plus énigmatiques de l’histoire de l’aviation commerciale3. Le 28 décembre à 17 h 06, l’appareil arrivé en vue de l’aéroport de Portland commence son approche et, deux minutes plus tard, les pilotes enclenchent la sortie du train d’atterrissage. Au lieu des sons habituels de déploiement et de blocage des roues, ils entendent un bruit sourd et rapide accompagné de brèves vibrations. Le témoin de sortie du train avant s’est allumé, mais pas celui du train principal. Il leur reste un peu plus d’une heure de carburant.

Les pilotes informent le centre de contrôle aérien de Portland et entament une série de cercles. Pendant une demi-heure, jusque 17 h 38, ils procèdent avec méthode et dans le calme à toutes les vérifications possibles pour s’assurer que le train est correctement déployé. Le copilote se rend dans la cabine et observe, à l’aide d’une torche électrique, les témoins matériels qui sur les ailes indiquent le bon positionnement du train d’atterrissage. Il fait part au commandant que le train principal lui semble correctement abaissé et verrouillé. L’appareil continue à tourner dans le ciel de Portland.

Dans les six minutes qui suivent, les pilotes dialoguent par radio avec le centre de maintenance et de contrôle de la compagnie United Airlines à San Francisco. Ils l’informent qu’ils vont accorder aux hôtesses un temps suffisant pour préparer les passagers à une évacuation urgente éventuelle. Trente-six minutes se sont déjà écoulées depuis la sortie du train. Il leur reste vingt minutes de carburant.

Pendant ces vingt minutes, les pilotes vont accorder une attention extrême à la préparation des passagers pour une évacuation d’urgence, à la mise en place des secours sur la piste d’atterrissage et à des réflexions techniques sur le fonctionnement du train principal. La gestion du carburant qui reste, élément critique de la situation, va passer au second plan. L’appareil s’écrase à quelques kilomètres de la piste, non à cause du train d’atterrissage, qui en fait était correctement positionné, mais en raison d’une panne totale de carburant. Dix morts parmi les passagers et le personnel navigant sont dénombrés. Cet accident est illustré par la figure 1 (p. 28) et le tableau I (p. 29), qui retracent le scénario des dernières minutes.

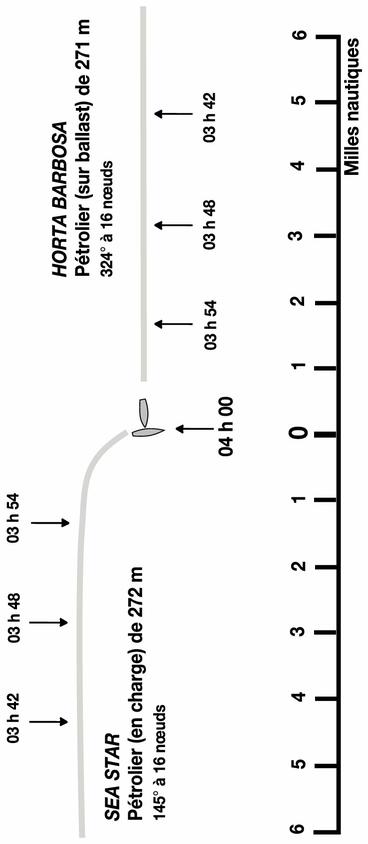

Cas 3. Alors que leurs routes ne se croisaient pas, le pétrolier Sea Star se détourne, barre la route au pétrolier Horta Barbosa, qui le heurte (collision entre le Sea Star sud-coréen et le Horta Barbosa brésilien le 19 décembre 1972 à 4 h, heure locale, dans le golfe d’Oman)

Les collisions en mer constituent un phénomène étonnant quand on examine les routes suivies par chacun des deux navires concernés. Dans une majorité de cas, les navires ne se seraient pas heurtés s’ils avaient conservé leur trajectoire initiale. C’est précisément en cherchant à éviter une collision, qui ne se serait pas produite, qu’ils la provoquent. Le tracé des routes donne même l’impression que les deux navires ont cherché la collision. On imagine une bataille navale dans la Grèce antique composée de galères cherchant à s’éperonner. La plupart des tracés présentent la même forme : les routes des deux bateaux s’évitent et, dans les quelques minutes qui précèdent l’accident, les deux navires, ou l’un d’entre eux, se détournent, chacun allant heurter l’autre. Sur sept cas de collision banals minutieusement décrits et illustrés par Françoise Odier4, au moins cinq présentent ce tracé très nettement et les deux autres de façon un peu moins marquée (voir figure 10). Charles Perrow, dans son ouvrage Normal Accidents5, ne manque pas d’être frappé par cette étonnante structure des collisions en mer qu’il appelle « noncollision-course collisions » (collisions sur des trajectoires de non-collision). Perrow se pose comme moi la question de l’absurdité des décisions qui ont conduit à ces désastres : « ... La plupart des collisions ont requis une action énergique pour faire en sorte qu’elles se produisent. [...] Que se passe-t-il sur notre globe pour que des personnes responsables de bateaux immenses effectuent des changements de trajectoire de dernière minute parfois élaborés ? [...] Si des navires essayaient de s’aborder, cela demanderait un grand niveau de coordination pour réussir à le faire aussi bien que dans certaines des huit collisions décrites. [...] Nous savons qu’ils n’ont pas essayé de se heurter, donc le mystère s’épaissit. »

Je décrirai ici un cas que n’évoque ni ne décrit Charles Perrow, mais qui est assurément le plus absurde. Par une nuit claire, dans le golfe d’Oman, le 19 décembre 1972, le pétrolier sud-coréen Sea Star et le pétrolier brésilien Horta Barbosa sont à 9 milles nautiques (soit près de 17 km) l’un de l’autre. Il est 3 h 42. Le Sea Star se déplace vers le sud-est et le Horta Barbosa vers le nord-ouest (voir figure 2). Il faut souligner ici que leurs routes sont presque parallèles (à 9o près) et que l’écartement entre ces deux trajectoires quasi parallèles est de l’ordre de 1,5 km. Cela signifie qu’il n’y a non seulement aucun risque que les deux navires se rencontrent, mais aussi que la marge de sécurité est extrêmement large. Si aucun des deux bateaux ne change de direction, ils se croiseront à une distance l’un de l’autre de trois quarts à un mille nautique (1,5 km environ) en passant à tribord. C’est d’ailleurs ce que le Horta Barbosa estime à la lecture de son radar et constate à l’observation directe des feux de l’autre bateau. Il décide donc de conserver sa trajectoire. Mais le Sea Star juge que la règle d’évitement doit s’appliquer. Cette règle stipule que deux navires qui se rencontrent doivent passer par bâbord l’un de l’autre (alors qu’ils sont à tribord l’un de l’autre avec un écartement de 1,5 km). Le Sea Star, à 3 milles nautiques du Horta Barbosa, amorce un virage à 90o pour passer de l’autre côté du Horta Barbosa. Il coupe alors directement la route de l’autre pétrolier qui ne peut faire autrement que se jeter sur lui (l’angle de collision est de 90o). Le Sea Star, qui était en charge, explosa et prit feu. Le Horta Barbosa, sur ballast, fut très endommagé. L’accident fit onze morts, tous sur le Sea Star.

Le jugement est intéressant puisque les juges ont condamné nettement le pétrolier qui avait appliqué la règle obligatoire du passage par bâbord. La Cour de l’Amirauté jugea que le Sea Star détenait 75 % de la responsabilité et le Horta Barbosa 25 %. Cette décision fut confirmée en appel.

Dessin de l’auteur d’après Le Grand Atlas de la mer, Paris, Encyclopedia Universalis, p. 215.

Cas 4. L’explosion de la navette Challenger, lancée contre la recommandation des ingénieurs (28 janvier 1986, centre spatial John F. Kennedy, Floride)

Je tire les faits qui suivent du rapport de la commission d’enquête6, de l’excellente présentation qu’en ont fait Hervé Laroche et Jean-Michel Saussois7, et de l’ouvrage extrêmement détaillé de Diane Vaughan, The Challenger Launch Decision8. Plusieurs articles apportent également un éclairage instructif9.

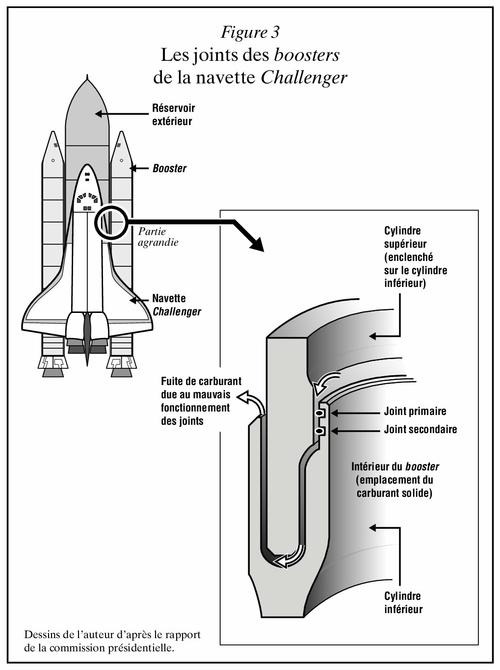

Le 28 janvier 1986, au centre spatial Kennedy, la température extérieure est très froide comparée aux températures habituellement observées en hiver en Floride. Elle est tombée la nuit à moins 13 oC. La navette Challenger décolle à 11 h 38. Elle est arrachée du sol grâce à la puissance de deux fusées à carburant solide (boosters) qui doivent fonctionner pendant deux minutes, avant de se détacher de la navette pour être récupérées dans l’océan. Chaque booster est composé de plusieurs cylindres, l’extrémité supérieure de chaque cylindre étant emmanchée dans l’extrémité inférieure du suivant, pour former un long tube, un peu comme des boîtes de conserve, ouvertes des deux côtés, superposées. Afin d’assurer l’étanchéité des boosters, deux joints circulaires (O-rings) sont placés à la jonction des cylindres entre eux. La combustion du carburant dilate les cylindres mais il est prévu que les joints, qui sont élastiques, s’élargissent pour maintenir l’étanchéité à l’intérieur des boosters (voir figure 3).

Mais ce matin-là, en raison du froid, les joints sont à une température (aux environs de 0 oC) qui les rend nettement moins élastiques. Ils mettent cinq fois plus de temps à s’élargir pour combler les interstices que lorsqu’ils sont à 24 oC. Ainsi, pendant un intervalle de temps infime, sur le booster droit, une ouverture se produit, laissant s’échapper les gaz brûlants qui font exploser l’immense réservoir externe de la navette, laquelle se désintègre. Les sept astronautes trouvent la mort, l’Amérique est traumatisée et les images font le tour du monde.

Cette catastrophe n’est pas due à un phénomène technique complexe, difficile à comprendre et à prévoir, comme un bug caché quelque part dans des milliers de lignes de programme. Les experts des boosters connaissaient bien le problème de perte d’élasticité des joints en période de froid et ils ont demandé avec insistance l’annulation du lancement. Pourtant, la décision de lancement a été prise.

L’HISTOIRE MOUVEMENTÉE DES JOINTS O-RINGS

Pendant les cinq années qui ont précédé le lancement, à l’issue de la plupart des vols, des détériorations sont constatées sur les joints des boosters. Leur sensibilité excessive au froid commence à être évoquée, qui fait l’objet de vives inquiétudes, de discussions, d’études.

À la NASA, certaines pièces sont classées comme critiques. Quand une pièce est dite « critique », elle doit faire l’objet d’une autorisation spécifique lors de la prise de décision du lancement au sommet. En 1980, les joints sont classés pièces critiques de second niveau (car ils sont doublés), puis en 1982 pièces critiques de premier niveau. En 1983, une dérogation leur enlève leur caractère de pièce critique. En juillet 1985, le classement est rétabli mais, lors des vols qui suivent, les autorisations sont accordées à un échelon de management inférieur à celui requis pour une pièce critique. Un mois avant le lancement, le fabricant des boosters, Morton Thiokol, demande la suppression du classement. Le directeur de projet booster à la NASA refuse, mais la demande est acceptée par erreur et le classement comme pièce critique est supprimé.

Six mois avant le lancement de Challenger, un ingénieur de Morton Thiokol adresse un rapport à sa hiérarchie où il exprime sa crainte « d’une catastrophe de la plus grande ampleur » si le problème des joints n’est pas résolu. En octobre 1985, un autre ingénieur de Morton Thiokol exprime son souhait de suspendre la livraison des boosters. « This is a red flag », écrit-il, « C’est un drapeau rouge ».

LA DÉCISION DE LANCER QUAND MÊME (27 ET 28 JANVIER 1986)

N’étant plus classés pièces critiques, les joints ne seront pas examinés officiellement lors des procédures d’autorisation du lancement.

27 janvier 1986, veille du lancement, de 14 h 30 à 17 h : les ingénieurs de Morton Thiokol, situé dans l’Utah, informés de la température extérieure qui règne en Floride, font part de leur extrême préoccupation. Cette température est plus basse que celles qu’ils ont testées sur les joints. Leur responsable hiérarchique, au centre spatial Kennedy, alerte des responsables de la NASA et demande l’organisation d’une téléconférence.

De 17 h 45 à 20 h : un certain nombre d’échanges téléphoniques ont lieu entre responsables de la NASA sur le sujet. Pour l’un d’eux, la position des ingénieurs de Morton Thiokol est qu’il faut annuler le lancement et que l’on doit sérieusement envisager cette éventualité. Un autre responsable juge que Morton Thiokol n’est pas clair.

De 20 h 45 à 22 h : téléconférence entre la NASA (en Floride et dans l’Alabama) et Morton Thiokol (dans l’Utah, en Floride et dans l’Alabama) sur les joints. Cette téléconférence regroupe dix-huit personnes (hauts responsables et ingénieurs principaux) de Morton Thiokol et seize de la NASA. Les ingénieurs de Morton Thiokol expliquent que la température extérieure constatée en Floride va ralentir la vitesse d’allongement des joints, ouvrant aux gaz brûlants la possibilité de s’échapper des boosters. Ils soulignent que le lancement qui avait eu lieu précédemment à la température extérieure la plus basse de 11,7 oC s’était accompagné du plus mauvais fonctionnement des joints jamais observé. Le directeur du projet booster chez Morton Thiokol déclare qu’il ne peut pas recommander le lancement. Puis il demande une interruption de la téléconférence pour permettre une réunion interne à Morton Thiokol.

De 22 h 30 à 23 h : réunion interne des dirigeants et ingénieurs de Morton Thiokol dans les bureaux de cette entreprise, dans l’Utah. Nous sommes au cœur du drame. Deux ingénieurs déclarent violemment qu’il faut s’opposer au lancement. Les autres ingénieurs restent silencieux. Le directeur des études semble opposé lui aussi au lancement. Les trois dirigeants de Morton Thiokol s’isolent avec le directeur des études et demandent à ce dernier, formule qui restera dans les annales, « d’enlever son chapeau d’ingénieur et de mettre sa casquette de manager (take off his engineering hat and put on his management cap) ». Ils se disent qu’il existe une marge de sécurité car les joints sont à chaque fois au nombre de deux.

Pendant ce temps, le chef de projet boosters de Morton Thiokol, présent au centre spatial Kennedy en Floride, s’oppose lui aussi au lancement. Le directeur de projet boosters, côté NASA, lui répond que les joints ne sont pas classés pièces critiques et que les vingt-quatre lancements précédents ont réussi.

De 23 h à 23 h 15 : reprise de la téléconférence. L’un des trois dirigeants de Morton Thiokol déclare que la navette peut être lancée. Il rédige par écrit sa déclaration, que ses ingénieurs refusent de signer, et l’adresse par fax. La téléconférence est terminée.

De 23 h 15 à 23 h 30 : au centre spatial Kennedy, discussion entre trois hauts responsables de la NASA et le chef de projet boosters de Morton Thiokol sur place. Ce dernier est très surpris de constater que sa hiérarchie a donné son feu vert pour le lancement et tente de nouveau, sans succès, de dissuader la NASA de procéder au lancement. Il dit même qu’il ne veut pas avoir à s’expliquer devant une commission d’enquête.

27 janvier dans la nuit et 28 janvier : jour du lancement, au matin, à la NASA, lors des ultimes échanges, procédures et autorisations préalables au lancement, le problème des joints n’est plus discuté, bien que la température extérieure ait encore baissé.

28 janvier à 11 h 38 : lancement et destruction de la navette Challenger en raison du mauvais fonctionnement des O-rings.

Cas 5. L’usage répandu et persistant de transparents illisibles

Passons maintenant à un type de décisions absurdes qui sont des micro-décisions de la vie quotidienne de l’entreprise, apparemment anodines, mais, nous le verrons dans les chapitres qui suivent, très révélatrices. Comme Thomas Schelling, qui ouvre son ouvrage La Tyrannie des petites décisions10 en analysant minutieusement la façon dont les auditeurs de ses conférences se placent dans une salle, je pense que de toutes petites décisions, autant que les grandes, méritent d’être disséquées.

Les transparents sont des feuilles transparentes sur lesquelles sont reproduits du texte et des graphismes en noir ou en couleur. Lors de réunions, ils sont projetés agrandis sur un écran au moyen d’un appareil muni d’une ampoule puissante, appelé rétroprojecteur. L’utilisation de cet outil est extrêmement simple. La plupart des photocopieuses reproduisent en transparents des feuilles de papier comportant textes et graphismes. Pour projeter le transparent, il suffit de le poser sur le rétroprojecteur allumé.

Le transparent est devenu en quelques années d’un usage courant dans toutes les entreprises de France et du monde entier. Le rétroprojecteur fait désormais partie, au même titre qu’une table et des chaises, du mobilier de base des salles de réunion. Aucune réunion ne se tient sans son cortège de transparents et l’étrange carré de lumière sur le mur. L’emploi de cet outil est tellement intensif qu’il est entré dans la culture ordinaire de l’entreprise. On ne dit plus « préparer une réunion », mais « préparer des transparents ». On ne dit plus « faites-moi le compte rendu de la réunion », mais « passez-moi la copie des transparents ».

Le problème est que la plupart des transparents projetés dans les innombrables réunions sont illisibles. Les caractères imprimés sur la feuille transparente sont trop petits. Ils sont certes agrandis sur l’écran, mais leur taille n’est pas suffisante pour qu’ils soient lus par des participants placés à plusieurs mètres de l’écran. Il m’est même arrivé à plusieurs reprises d’assister à des réunions où l’orateur lui-même ne parvenait pas à lire le texte qu’il projetait sur l’écran. J’ai souvent aussi entendu l’orateur déclarer : « Je sais que vous ne pouvez pas lire les transparents, mais je vais vous dire ce qu’il y a dedans. » On trouve quelques exceptions à la règle du transparent illisible dans des réunions formelles ou chez quelques rares orateurs experts en pédagogie.

Parfois les auteurs s’acharnent à rendre illisibles leurs transparents en ayant recours à des méthodes sophistiquées. Par exemple en écrivant en lettres noires sur fond bleu foncé, ou en traçant une courbe en jaune sur fond clair. Ces techniques se traduisent immanquablement à l’écran par une opacité totale ou un vide complet. La rétroprojection de tableaux de chiffres est presque toujours illisible, compte tenu du nombre et de la taille des chiffres. Il arrive fréquemment aussi que les transparents soient passés à l’écran à une vitesse telle que, quand bien même les participants pourraient les lire, ils n’en ont pas le temps. Le cas le plus absurde que j’ai observé était un transparent écrit en petits caractères, en noir sur fond bleu foncé, dans une langue que les spectateurs (faut-il les appeler ainsi ?) ne savaient pas lire.

La situation serait moins gênante si les orateurs distribuaient aux participants la copie des transparents avant leur intervention. Mais ce serait trop facile. La pratique mondialement admise est que les transparents ne sont jamais distribués avant. Pourquoi ? Afin que les auditeurs ne les lisent pas pendant l’exposé. On s’assure ainsi que les transparents illisibles le resteront. Au cours de ma vie professionnelle, j’ai rencontré une exception remarquable. Dans un séminaire, le directeur de la gestion des cadres d’une grande entreprise internationale installée en Suisse débuta son intervention en expliquant longuement que, contrairement à l’habitude, il nous remettait la copie des transparents avant son intervention, car il ne craignait pas que ceux-ci soient lus, puisqu’ils avaient été conçus pour cela. Le fait qu’il ait pris la peine de justifier son choix en dit long sur l’étendue de l’usage contraire.

Nous sommes donc ici en présence d’un exemple de micro-décision absurde, en ce sens que présenter à un auditoire de grands écrans illisibles, alors qu’ils sont destinés à être lus, est absurde. Et cette pratique est étendue et répétée.

Cas 6. Une université d’entreprise allemande qui devient un organisme de formation externe (groupe allemand de l’industrie métallurgique implanté à l’échelon international, 1986)

Dans ce groupe industriel allemand aux unités dispersées dans le monde et dépourvu d’une culture de management forte, le directeur industriel du groupe décide en 1986 de créer, avec l’appui du directoire, une université d’entreprise dédiée au management. Le but est de diffuser des principes et des pratiques de gestion modernes aux managers du groupe et de leur donner un sentiment d’appartenance au même ensemble mondial. C’est bien l’idée d’un institut à vocation interne qui en est à l’origine.

Le passage de l’idée à la réalisation est d’une extrême rapidité. Un directeur sans expérience de la formation est nommé, un programme de dix jours est construit en quelques semaines, avec un certain flottement sur le contenu, que tous les cadres supérieurs du groupe suivent à titre obligatoire sur une période de moins d’un an.

À partir de là, trois faits interviennent. La satisfaction des stagiaires à l’égard du programme est faible, en raison d’un contenu excessivement incantatoire. Des questions se posent sur la diffusion du programme à l’ensemble des managers du groupe : jusqu’à quel niveau hiérarchique aller ? Faut-il adapter le programme en fonction de chaque catégorie de responsables ? Quelle logistique pour une diffusion à l’échelle mondiale ? Enfin le directeur de l’université, qui doit assurer l’équilibre budgétaire de son institution, commence à ouvrir ses stages à des clients externes en les adaptant, profitant de la notoriété du groupe auquel cette structure appartient.

Peu à peu la vente de stages à des clients externes au groupe va devenir la raison d’être de cette université, avec ses corollaires : diversification des formations proposées, diffusion large d’un catalogue « commercial », etc. La formation au management destinée au groupe ne va plus représenter qu’une activité marginale. C’est si vrai qu’un jour le directeur général industriel, souhaitant former son encadrement d’usine à certaines règles de management, s’adresse à l’université d’entreprise précisément conçue pour cela. Et il se voit répondre que l’université ne peut pas accéder à sa demande parce que le plan de charge est rempli sur plusieurs mois avec des clients externes !

Autrement dit, une volonté politique forte (former les responsables de l’entreprise à un management moderne et commun) s’est traduite par une réalisation déconnectée (organisme de formation banalisé destiné à des clients externes).

Cas 7. Une réforme des entretiens d’appréciation qui aboutit à l’inverse du but recherché (grand groupe américain de l’industrie alimentaire employant plusieurs milliers de cadres et employés, 1995)

Cette entreprise pratique la direction par objectifs qui se traduit par des entretiens annuels entre l’intéressé et son supérieur hiérarchique. Ces entretiens comprennent trois parties : évaluation de la performance de l’année écoulée ; fixation des objectifs pour l’année suivante ; réflexion sur le déroulement de la carrière (projets de formation, de mobilité, etc.). Ils se déroulent chaque année, ce point est d’importance pour notre propos, en novembre et en décembre (quelques-uns sont retardés au mois de janvier de l’année suivante). Parallèlement, ce groupe procède à la révision des rémunérations des cols blancs en fonction de leur performance de l’année et les nouveaux salaires sont annoncés à chacun deux ou trois jours avant Noël.

Du haut en bas de l’entreprise, chacun perçoit l’entretien annuel comme une occasion de dialogue approfondi, placé hors de l’urgence quotidienne, entre le supérieur et son subordonné sur son travail, ses objectifs, son évolution, la façon dont chacun comprend l’autre, etc.

Théoriquement, il existe un lien entre l’entretien en novembre ou en décembre et l’annonce de l’augmentation la veille de Noël : cette augmentation doit sanctionner positivement ou négativement la performance constatée lors de l’entretien. Mais la liaison elle-même performance-salaire n’est pas discutée lors de l’entretien. Le responsable se met d’accord avec son collaborateur sur sa performance mais ne dit pas « puisque votre réussite est de tel niveau, votre augmentation sera de tant ». Le supérieur fixe seul, en fonction de cette performance constatée d’un commun accord (et en liaison avec la direction des ressources humaines), le salaire sans en discuter avec l’intéressé qui est simplement informé quelques jours avant Noël.

Mais en 1995 le directeur général du groupe décide d’exclure tout risque de pollution de l’entretien annuel par une discussion de « marchands de tapis » du type : « Puisque j’ai atteint tel niveau de tel objectif, vous me devez une prime de tant. » Son objectif est de renforcer l’entretien dans le sens d’un vrai dialogue, de la compréhension, de la reformulation. Il demande à son état-major de réfléchir à une solution permettant de bien séparer l’entretien de la fixation du salaire. Des discussions et des réunions ont lieu au sommet du groupe et la décision qui en découle est d’inverser le calendrier : les augmentations individuelles sont fixées en novembre, annoncées fin novembre à chacun et les entretiens annuels commencent juste après et se déroulent en décembre et en janvier.

Bien évidemment cette décision aboutit exactement au contraire de l’effet recherché. Comme tous les entretiens ont lieu après l’annonce des rémunérations individuelles, tous ceux qui en sont mécontents profitent de l’entretien pour discuter de leur salaire et un bon nombre d’entretiens tournent autour de ce sujet. De plus, beaucoup de cols blancs font remarquer que le salaire individuel étant déterminé avant le constat commun de la réussite lors de l’entretien, c’est un processus plus arbitraire qu’avant. Les responsables des ressources humaines des différentes unités du groupe, ne comprenant pas la logique de ce calendrier, posent des questions, qui restent sans réponse.

En résumé, l’année où est prise une mesure censée éviter toute négociation de la rémunération lors de l’entretien annuel, jamais on n’a autant parlé rémunération lors de ces entretiens.

Cas 8. Des enquêtes d’opinion interne fondées sur des échantillons sans valeur (holding suisse de l’électronique, 1981-1990)

Ce cas m’a été raconté par un cadre, appelons-le Pierre G., qui était, à la direction du personnel de cette holding de l’électronique, chargé de la communication interne et externe de 1981 à 1987, puis chef du département « conditions de travail » de 1987 à 1990, puis directeur des ressources humaines d’une filiale. Voici son témoignage.

En 1981, la holding met sur pied une enquête d’opinion trimestrielle auprès du personnel, fondée sur un échantillon de 900 personnes. Cette enquête est organisée par la direction du développement social, et elle est menée et traitée par un institut de sondage externe. L’intention de départ est de recueillir l’opinion globale du personnel du groupe, ce qui statistiquement a un sens.

Mais au bout d’un an Pierre G. constate que les résultats sont ventilés par filiale et suivis de trimestre en trimestre à cet échelon, alors que la taille des échantillons à ce niveau est de l’ordre de cinquante salariés. Pierre G. n’est pas statisticien mais, économiste et sociologue de formation, il a été formé aux principes de base des sondages. Il s’étonne donc qu’on puisse tirer des enseignements d’aussi petits échantillons, quand on sait que la fourchette d’incertitude correspondant à un tel échantillon est de plus ou moins 14 points pour un résultat, par exemple, de 30 % de satisfaits (soit entre 16 % et 44 %). Or on suit, on commente et on transmet à la direction générale des variations de quelques points dans les filiales et on en tient compte.

Pierre G. signale le problème au directeur du développement social. Mais comme celui-ci ne connaît rien aux statistiques, que Pierre G. n’est pas étiqueté expert en la matière et qu’il se trouve à une position hiérarchique modeste, il n’est pas écouté. Il n’obtient même pas un rendez-vous. En 1987, nommé chef de département, le directeur du développement social ayant changé, Pierre G. revient à la charge. Cette fois, on l’écoute davantage. Le directeur le renvoie à son adjoint en charge de la logistique de l’enquête, qui ne connaît rien à la technique statistique. Il accepte de supprimer quelques ventilations sur des échantillons ridicules et d’être plus prudent dans ses commentaires. Pendant quelque temps, Pierre G. observe une amélioration puis, sous la pression des responsables des filiales et de la direction générale, les résultats sont à nouveau détaillés à des niveaux non significatifs.

En 1990, Pierre G. est nommé directeur des ressources humaines d’une filiale. Il constate que l’opinion du personnel de sa filiale est suivie et prise en compte de trimestre en trimestre par la direction générale sur la base d’un échantillon de cinquante-cinq personnes, ce qui n’a aucun sens. Pierre G. est décidé à réagir vivement. Par chance, le directeur du développement social et son adjoint, au siège de la holding, sont nouveaux et beaucoup plus ouverts que leurs prédécesseurs. Ils commencent à penser qu’un problème réel existe peut-être. Ils acceptent d’organiser une réunion générale sur les échantillons, en présence du directeur général de l’institut de sondage. Au cours des quarante-cinq premières minutes de la réunion, Pierre G. a le sentiment que le sujet va être escamoté. Le directeur de l’institut de sondage prend le pilotage de la réunion et, habilement, botte en touche en s’étendant sur le contenu du questionnaire. Les collègues de Pierre G., qui ne connaissent pas la théorie des enquêtes par sondage, l’aident par leurs questions générales. Pierre G. décide alors de poser franchement le problème de la taille des échantillons. Le directeur de l’institut de sondage ne peut que lui donner raison et, après une longue discussion, le directeur du développement social conclut qu’il faut envisager d’abandonner la ventilation des résultats par filiale. Mais il convient de proposer ce changement d’abord à la direction générale, qui risque de ne pas comprendre qu’on lui ait transmis pendant des années des résultats non significatifs. De plus, les directeurs de filiale s’imaginent que leurs résultats ont un sens et les attendent avec impatience : ils pourraient donc ne pas comprendre qu’ils ne leur soient plus communiqués.

La semaine suivante, véritable coïncidence, se tient une nouvelle réunion pour examiner une extension du sondage aux filiales étrangères. Plusieurs responsables de filiale demandent à connaître les résultats pour leur unité, oubliant que la taille des échantillons par filiale est de cinquante personnes pour la totalité sauf une. Le directeur de l’institut de sondage reste silencieux, alors qu’il sait que ces résultats n’ont pas de sens. Le directeur du développement social accepte la demande de résultats par filiale. Pierre G. est obligé de nouveau d’intervenir, alors qu’il n’a pas qualité pour le faire. Le directeur de l’institut de sondage reconnaît qu’il avait oublié que les populations dans les filiales étaient si petites et qu’il ne peut pas fournir de tels résultats. Le directeur du développement social déclare que la démultiplication qui sera opérée le sera dans la seule filiale dont la population interrogée est de deux cents salariés.

Cas 9. Des brochures illisibles et inutiles (organisme parapublic)

Dans cette organisation parapublique, chaque décision importante concernant la réglementation doit faire l’objet d’une brochure, afin de diffuser l’information. Les juristes et les chargés de communication travaillent ensemble pour réaliser chaque brochure. Les juristes conçoivent ces brochures de telle sorte que leurs correspondants techniques dans les unités couvertes par l’organisme reçoivent une information synthétique professionnelle. De leur côté, les chargés de communication voient dans la brochure un produit de vulgarisation destiné aux clients de l’organisme.

Les juristes et les chargés de communication, en rédigeant ensemble le texte, cherchent, d’une part, à préserver les termes et les explications techniques et, d’autre part, à tout simplifier. La brochure, trop technique, est incompréhensible pour les clients. Mais en même temps, comme elle n’a pas été conçue dans un but exclusivement technique, elle n’est d’aucune utilité pour le réseau des experts. Ainsi, chaque fois que l’organisme prend une nouvelle mesure, il diffuse une brochure illisible et inutile.

EXEMPLES DE LA VIE QUOTIDIENNE

Cas 10. La promenade à Abilene

Le professeur de management Jerry Harvey11 et son épouse rendent visite aux parents de celle-ci dans la petite ville de Coleman, au Texas. Il règne une chaleur étouffante et le vent de sable accentue l’inconfort de la situation. Les parents, leur fille et Jerry, son mari, se sont installés sur la terrasse de la maison et supportent les 40 oC à l’ombre grâce à un ventilateur, des boissons fraîches et un jeu de dominos.

Inopinément, le beau-père de Jerry déclare : « Si on prenait la voiture et si on allait à Abilene manger quelque chose ? » Jerry se dit en lui-même : « Quelle idée par cette chaleur et ce vent de sable, 106 miles [170 km] aller et retour, dans cette vieille Buick sans air conditionné ! » Et sa femme de répondre : « C’est une bonne idée, je serais heureuse d’y aller. » Et Jerry : « Pourquoi pas, si ta mère est d’accord ? » La belle-mère de Jerry déclare : « Mais bien sûr. Je ne suis pas allée à Abilene depuis longtemps. »

Les prédictions de Jerry se réalisent : la chaleur, accompagnée d’une fine poussière qui colle à la peau, est accablante et le déjeuner, dans un lieu de restauration rapide, insipide et indigeste. Quatre heures plus tard, ils reviennent chez eux abattus par la température et épuisés. Ils s’effondrent en silence dans les fauteuils du salon. Pour faire la conversation, Jerry déclare : « C’était bien cette promenade, n’est-ce pas ? » Personne ne répond, jusqu’à ce que sa belle-mère dise : « À vrai dire, j’aurais préféré rester ici. Je n’y suis allée que parce que vous le vouliez tous les trois ! » La femme de Jerry : « Ne dites pas que c’est ma faute, c’est vous trois qui vouliez y aller ! » Enfin le beau-père de Jerry s’exclame : « Bon sang ! Je n’ai jamais eu envie d’y aller, mais vous venez rarement, j’ai pensé que vous pourriez vous ennuyer ici. J’aurais préféré jouer aux dominos et grignoter ce qui se trouvait dans la glacière ! »

Ces quatre personnes étaient tombées d’accord pour faire exactement l’inverse de ce que chacune souhaitait faire.

Jerry Harvey a fait de cet épisode familial la parabole de ce qu’il appelle le paradoxe d’Abilene, selon lequel des groupes, notamment dans les organisations, peuvent décider de faire exactement le contraire de ce que tous individuellement désirent, en raison d’une mauvaise gestion du processus par lequel on se met d’accord.

Cas 11. Les copropriétaires d’une tour choisissent un système absurde de fermeture du parking (en montant un sas à l’envers)

Dans cette tour d’habitation parisienne, des vols ont lieu dans le parking situé en sous-sol. En effet, les portes mettant un certain temps à se refermer, les véhicules qui sortent et entrent sont déjà loin, dehors dans la rue ou dans le sous-sol, à la fin de la manœuvre, et des cambrioleurs ont tout le loisir de s’introduire dans le parking.

Afin de corriger ce défaut, les copropriétaires, le syndic et l’entreprise qui fournit les systèmes de protection ont imaginé le système suivant (voir figure 4). À l’entrée du parking, une barrière légère pivotante est installée après la porte principale, ce qui constitue un sas. Quand un véhicule arrive, la porte principale s’ouvre, il s’introduit dans le sas fermé par la barrière. Celle-ci reste baissée jusqu’à ce que la porte principale se soit refermée. Le chauffeur du véhicule bloqué s’assure qu’aucun voleur ne pénètre dans le parking pendant la fermeture de la porte principale.

Les différents protagonistes ont décidé, le contraire ne serait pas logique, d’installer le même système à la sortie. Jusqu’ici, tout va bien. Mais, et c’est là qu’on entre dans la solution totalement absurde, ils ont conçu le mécanisme de la sortie en reproduisant le système par symétrie simple. Ils ont donc construit le sas à l’envers ! C’est incroyable mais vrai. Ils ont placé la barrière légère levante de sortie au même niveau que celle de l’entrée, et elle se trouve installée avant la porte principale, alors qu’elle devrait se trouver après ! Le chauffeur du véhicule sortant attend de façon absurde que la barrière se lève, alors qu’aucun voleur ne peut entrer, puisque la porte principale plus loin devant est fermée. Quand la barrière légère se lève, il peut sortir par la porte principale sans devoir attendre que celle-ci se referme, afin de vérifier qu’aucun cambrioleur n’en a profité pour pénétrer dans le parking.

Il ne s’agit pas ici d’une erreur individuelle d’attention, rapidement corrigée. Le système est installé, il est en fonctionnement et il a coûté une somme importante aux résidents. Il a été conçu après études, débats, présentations en assemblée générale par une multitude de gens, mais personne ne s’est aperçu de l’absurdité du sas de sortie. Un copropriétaire, diplômé d’une grande école d’ingénieur et de l’université de Cambridge, qui m’a rapporté le cas, m’a avoué, penaud, que la discussion sur l’installation des sas avait duré une heure et demie en assemblée générale, qu’il avait participé aux discussions et qu’il ne s’était pas rendu compte de l’ineptie du système. Seul un ami, sortant avec lui du parking plusieurs semaines après, avait introduit le doute dans son esprit, et il avait soudain compris la stupidité du sas de sortie.

Lors de l’assemblée générale une longue discussion a eu lieu sur le sas de sortie, non sur le problème du sens (au sens propre et au sens figuré !), mais sur le risque de file d’attente derrière la barrière le matin à la sortie des résidents se rendant à leur lieu de travail (question pertinente bien entendu, que le sas de sortie soit correctement installé à l’endroit ou de façon erronée à l’envers). Et c’est bien ce qui se produit. Le matin, une file d’attente se forme devant la barrière légère de sortie (la file d’attente se produirait même si le sas avait été installé dans le bon sens). Les résidents disciplinés attendent inutilement de passer un à un au-delà de la barrière légère levante, puis de franchir la porte principale (sans attendre qu’elle se soit refermée). C’est un spectacle d’une rare ironie que de voir cette file d’attente respectueuse d’un système parfaitement inutile, conçu par les participants de cette file d’attente et obstinément maintenu en fonctionnement.

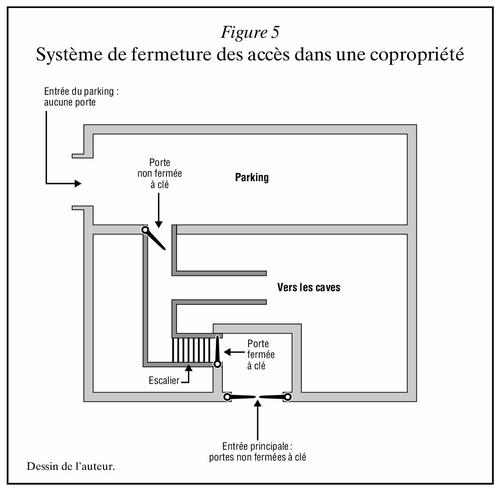

Cas 12. Pour lutter contre le cambriolage, les copropriétaires d’un immeuble choisissent de ne fermer qu’un seul des deux accès

Les caves et le parking d’un immeuble de seize appartements en région parisienne commencent à être cambriolés de temps à autre. Jusqu’alors, aucun accès n’était fermé à clé : ni l’entrée principale de l’immeuble ni l’entrée du parking en sous-sol conduisant aussi aux caves, ces deux entrées donnant accès aux appartements. Il était donc très facile pour un voleur de visiter les caves, soit en pénétrant directement par l’entrée principale pour descendre au sous-sol, soit plus discrètement en passant par le parking.

Les occupants inquiets décident de prendre des mesures. La petite dizaine de copropriétaires actifs se réunit, discute, n’aboutit pas, se réunit de nouveau, discute en petit comité, puis ensemble, ne parvient pas à un accord, recommence à débattre du sujet. Le processus de décision s’éternise. Enfin une solution est trouvée, absurde (voir figure 5). Les copropriétaires décident d’une solide fermeture à clé, mais sur un seul des deux accès, celui de l’entrée principale qui conduit aux caves. L’entrée du parking conduisant au sous-sol, donc aux caves, reste ouverte. L’ouverture libre du parking est très large puisqu’un véhicule doit pouvoir y passer. Une fois dans le parking, trouver le couloir menant aux caves est un jeu d’enfant. Non seulement les copropriétaires ne ferment à clé qu’un seul accès, mais ils laissent ouvert l’accès qui offre la plus grande discrétion aux cambrioleurs (le passage par le parking).

Bien entendu, les cambriolages ont continué. Mais les copropriétaires se sont sentis plus en sécurité. Les demandes concernant la sécurité du sous-sol ont disparu de l’ordre du jour des assemblées générales. Les plaintes relatives à l’immeuble ouvert à tout vent ont cessé, pour des années. Chaque fois qu’un appartement était vendu et qu’un nouveau propriétaire arrivait, il demandait pourquoi un accès au sous-sol bénéficiait d’une fermeture à clé et pas l’autre. Il faisait remarquer que cela n’avait pas de sens. Mais ses observations rencontraient peu d’écho. Les autres considéraient que le nécessaire avait été fait. Il a fallu attendre une douzaine d’années le renouvellement d’une petite moitié des copropriétaires, l’élection d’un nouveau président du conseil syndical et un syndic expérimenté pour que la fermeture à clé du deuxième accès commence à être envisagée. Après plusieurs mois de débats techniques, de retours en arrière et de controverses, la fermeture du deuxième accès fut votée et réalisée. La solution absurde avait persisté pendant une vingtaine d’années. Ce cas est identique, toutes proportions gardées, à celui de la ligne Maginot. De Sedan à la mer du Nord, elle avait été prolongée par un chapelet de petits blockhaus disparates qui n’offraient pas du tout la même protection que la véritable ligne Maginot au sud (c’était tout au plus de la fortification de campagne). « Cette entreprise donnait à la nation et à son armée l’illusion que la ligne Maginot [...] régnait désormais tout le long de notre frontière du nord et de l’est et qu’il n’y avait donc qu’à attendre, l’arme au pied, que l’ennemi vienne s’y casser les dents12 ! » Certaines régions étaient à peu près dégarnies, « notamment le massif ardennais où la profonde coupure de la Meuse aurait pu être verrouillée à peu de frais si on l’avait voulu13 ». La ligne Maginot était discontinue, mais on vivait dans l’illusion d’un ouvrage continu.

Cas 13. Une montre analogique aux aiguilles invisibles

Quand on essaie d’imaginer des exemples de solutions absurdes dans la vie courante, on peut penser à des roues carrées, à une casserole sans fond, à une échelle sans barreaux. On a du mal à concevoir que l’esprit humain puisse créer de tels produits dans la réalité. Pourtant, j’ai fait un jour l’acquisition d’un tel objet, sous la forme d’une montre-bracelet analogique aux aiguilles invisibles. Je souhaitais remplacer une montre défectueuse. Un élément prioritaire de mon cahier des charges était que sa remplaçante devait être analogique et surtout fluorescente. En effet, lire l’heure dans le noir est d’une commodité dont je ne comprends pas qu’on puisse se priver. Je me rends donc chez un horloger ayant pignon sur rue. Le vendeur, après quelques explications de ma part et recherches de la sienne, me présente une montre d’une marque réputée répondant tout à fait à mon attente. Il me fait constater que les chiffres sont bien accompagnés chacun d’un petit point vert fluorescent. Je débourse sans vérification supplémentaire la somme due et deviens propriétaire de cet objet conforme en tout point à mon cahier des charges.

En plein milieu de la nuit qui suit, pour savoir l’heure qu’il est, dans le noir, je tourne machinalement mon regard vers le cadran fluorescent de mon heureuse acquisition du jour. Je vois bien douze points lumineux, mais je cherche en vain les petits traits brillants des aiguilles. Quelle n’est pas ma stupéfaction de constater que les aiguilles ne sont pas fluorescentes ! Bien évidemment, les douze chiffres ont beau être clairement visibles, si les aiguilles ne le sont pas, il est strictement impossible de lire l’heure dans l’obscurité. Le fabricant a pris la peine de rendre les chiffres visibles dans le noir, mais pas les aiguilles. C’est comme s’il avait produit une montre sans aiguilles.

Je me rendis donc le jour suivant chez mon horloger pour lui faire part de cette absurdité. Le premier point à noter est qu’il me fallut un certain temps pour lui faire comprendre en quoi la solution était un non-sens. « Mais si les points du cadran sont lumineux, vous devez forcément lire l’heure ! », me répéta-t-il d’abord. Finalement, il comprit le caractère absurde du système de lisibilité du cadran la nuit. Le deuxième élément à noter est le peu d’importance que le vendeur attribua au défaut. Après tout, j’avais eu droit quand même, avec les chiffres lumineux, à la moitié de la prestation promise. Je ne pus obtenir ni dédommagement ni échange. « À l’occasion, je le signalerai au fabricant », conclut l’horloger.

Par curiosité je me suis rendu chez trois autres horlogers pour me faire présenter le même modèle. J’ai pu vérifier que l’absence de luminosité des aiguilles se retrouvait sur chaque exemplaire du modèle, pourtant chaque fois pourvu de chiffres luminescents. Ainsi donc une entreprise réputée, ses chefs de produit, son bureau d’étude, ses fabricants avaient consacré de l’énergie pour concevoir et produire une fonction absurde de l’un de leurs produits.

Cas 14. Les pharaons égyptiens prennent toutes les dispositions pour s’assurer la vie éternelle et la perdent

Cet exemple permet de s’intéresser à des décisions absurdes dans le cadre de rationalités différentes de la nôtre. Ce qui est absurde ici, ce n’est pas l’existence d’une rationalité étrange (nous verrons dans le prochain chapitre que les décisions magiques ou religieuses n’ont rien d’absurde), mais une incohérence à l’intérieur de cette rationalité magique.

Les habitants de l’ancienne Égypte aimaient la vie. Pour bien comprendre le problème, il faut s’arrêter un instant sur ce constat. « Nombreuses sont les idées préconçues en ce qui concerne l’idée que les Égyptiens se faisaient de la mort. Le fait que la majeure partie des vestiges de l’Égypte ancienne conservés jusqu’à nos jours ont trait à l’au-delà a donné la fausse impression d’un peuple qui aimait la mort. En réalité, c’était le contraire. Pour les Égyptiens la mort était “décourageante” et la vie “exaltante”. Le malentendu est dû au fait que les Égyptiens construisaient les bâtiments civils avec des matériaux périssables (boue, paille, bois), et la demeure des dieux ou des morts avec des matériaux “pour l’éternité”14. »

Une foi intense dans la survie accompagnait cet amour de la vie. Pour garantir cette survie, les conditions étaient simples : d’une part, préserver l’intégrité du corps et, d’autre part, répondre aux besoins du défunt qui étaient les mêmes que ceux des vivants. La demeure d’éternité des rois devait donc être remplie de fabuleux trésors composés des personnages et des objets nécessaires à la vie et à son rang, représentés de façon symbolique et fabriqués dans de riches matières. Des rites transformaient ces symboles en acteurs et biens réels. Au fil des différentes périodes, la tendance à équiper richement la tombe s’est renforcée.

Malheureusement, l’existence de tels trésors va entraîner une intense activité de pillage du temps même des pharaons. La plupart des tombes sont systématiquement profanées, saccagées, pillées. Et les rois, dans leur demeure d’éternité, meurent pour de bon, privés des personnages et des objets nécessaires à la vie éternelle. Ils seront même transférés par des prêtres dans une fosse commune creusée dans les collines de Deir el-Bahari (près du temple de Hatshepsout, à proximité de la vallée des Rois).

La foi dans la survie au moyen de représentations de personnages et d’objets n’est pas incompréhensible ou absurde. Elle est parfaitement logique dans la rationalité de l’Égypte ancienne. Ce qui est incompréhensible, c’est l’obstination des rois égyptiens à se construire des sépultures remplies de trésors et de ne pas savoir les protéger. La tombe avait toutes les chances d’être pillée, la sanction étant la mort éternelle assurée, destin absolument insoutenable pour un Égyptien des temps anciens.

Pour bien comprendre l’absurdité dans laquelle se plaçait le pharaon, il faut souligner l’équation : plus il remplissait de richesses sa demeure éternelle et plus il restait en contact avec les vivants pour les rites indispensables, mieux il assurait sa survie ; mais en même temps il suscitait la convoitise des pilleurs, facilitait leur tâche et se trouvait assuré de quitter la vie éternelle pour toujours, perspective insupportable. Les raisons expliquant pourquoi les pharaons se sont obstinés à organiser leur mort éternelle alors qu’ils aspiraient et croyaient à l’éternité sont inconnues. Nous ne pouvons faire que des hypothèses que nous verrons au chapitre III.

L’archéologue Howard Carter, dans son récit de la découverte de la tombe de Toutankhamon15, décrit des systèmes censés empêcher les vols : entrée de la tombe bouchée avec des monolithes pesant plusieurs tonnes, faux passages, portes secrètes, sommes fabuleuses destinées à entretenir une multitude de gardiens, choix d’un emplacement isolé et privé de temple funéraire. Mais aucune de ces mesures ne fut efficace. Les monarques du Nouvel Empire (XVIIIe, XIXe et XXe dynastie) abandonnèrent un certain nombre de précautions alors qu’ils constataient la profanation des tombes de leurs prédécesseurs. Par exemple, la tombe de Thoutmosis IV a été pillée quelques années après sa mort, et le roi Horemheb, environ quatre-vingt-dix années plus tard, a donné des instructions pour l’ensevelir à nouveau.

DES CONTRAIRES CHEYENNE

AU PONT DE LA RIVIÈRE KWAÏ

Il est extrêmement troublant pour la conscience humaine que des individus puissent programmer une action contraire au but qu’ils souhaitent atteindre. Cela met en cause la façon dont on conçoit communément l’action et l’intelligence humaines. Les références sont bouleversées, ce qui peut provoquer une profonde interrogation philosophique. Il est donc naturel que des représentations de cette idée de l’action contraire, ponctuellement, apparaissent dans les rites ou la littérature.

On trouve ce thème précis chez les Cheyenne. Comme tous les Indiens des plaines, ce peuple était organisé en sociétés, notamment guerrières. L’une d’entre elles était la société d’élite des Contraires ou Bow-Strings16. Leur caractéristique était de se comporter de manière inverse, par exemple de se laver avec du sable et de se sécher avec de l’eau, de monter leur cheval à l’envers, d’enlever un mocassin pour franchir un cours d’eau et de maintenir hors de l’eau le pied nu, de reculer pour avancer, d’affronter symboliquement l’ennemi avec une arme ridicule, etc. On s’interroge sur la fonction de cette pratique. Une interprétation est qu’elle jouerait une fonction pédagogique destinée à mettre l’accent sur la relativité de l’univers. Elle pourrait aussi symboliser l’appartenance à un corps d’élite et le courage de ses membres (il faut du courage et de l’habileté pour faire tout à l’envers !). On rencontre aussi l’action contraire dans les représentations comiques comme les carnavals (le pauvre est déguisé en roi et le seigneur en mendiant) ou les scènes clownesques (le clown qui déplace le piano au lieu du tabouret). Mais la pratique cheyenne est, dans cette société, permanente, plus globale et plus intégrée.

Le thème de l’action radicalement contraire jusqu’à l’absurde est aussi celui de la pièce d’Albert Camus Le Malentendu. C’est l’histoire d’une mère et de sa fille qui attendent avec amour la visite du fils et qui, par un enchaînement absurde, l’assassinent. Après une absence de vingt ans, Jan, qui a financièrement réussi, revient en Bohême dans l’auberge que tiennent sa mère et sa sœur Martha. Par jeu et par curiosité, il se déguise afin qu’elles ne le reconnaissent pas et prévoit de révéler son identité après avoir passé la nuit comme un client ordinaire. Martha rêve de partir dans une région ensoleillée, aussi les deux femmes tuent leurs riches clients pour les voler. N’ayant pas reconnu leur fils et leur frère, elles lui font boire du thé contenant un somnifère et, après l’avoir dépouillé, le jettent dans la rivière. Lorsque, au matin, le vieux domestique leur apprend l’identité de leur victime et leur terrible erreur, la mère et la sœur désespérées se suicident.

Un point intéressant à noter ici est que le thème du fils non reconnu par ses parents qui le tuent est un sujet qui n’est pas propre à la pièce de Camus17. On retrouve cette histoire dans un conte (cité dans un recueil comparatif de contes populaires) ; dans une vieille chanson du Nivernais, Le soldat tué par sa mère ; dans un fait divers relaté dans une autobiographie (1962) ; dans la pièce de Zacharias Werner, Le vingt-quatre février (1809) ; dans la tragédie de l’Anglais George Lillo, Fatale curiosité (1736) ; dans un pamphlet Newes from Perin in Cornwall (1618) ; dans une conversation avec Goethe ; dans une pièce du poète polonais Karl Hubert Rostworowski, La Surprise (1929), etc. Il semble que notre mythologie ait retenu cette tragédie comme cas extrême de la décision absurde : l’erreur ahurissante (ne pas reconnaître son propre enfant) qui conduit à l’action la plus contraire qui soit (éliminer l’être qui vous est le plus cher).

En matière de décisions absurdes, comment ne pas penser au Pont de la rivière Kwaï (le livre de Pierre Boulle et le film de David Lean)18. Un colonel anglais construit avec zèle un pont pour son ennemi, alors qu’il vient de s’opposer à lui avec un courage hors du commun. L’histoire se passe dans un camp de prisonniers anglais au fond de la jungle birmane. Le colonel japonais Saïto, qui commande le camp, doit faire construire un pont par les prisonniers et veut forcer les officiers à travailler aussi, au mépris des conventions internationales. Le colonel anglais Nicholson résiste de façon héroïque aux traitements inhumains que Saïto lui inflige pour le faire céder sans y parvenir. Le chantier n’avance pas. Saïto finit par abandonner son idée de mettre au travail les officiers. Dès lors, Nicholson prend la direction des opérations pour concevoir et faire construire le pont avec une grande efficacité. Le pont est terminé dans les délais, parfaitement élaboré et bâti, au bénéfice de l’ennemi. Nicholson ira jusqu’à résister au commando ami venu détruire l’ouvrage.

Ces trois exemples montrent que le thème de la programmation d’une action exactement opposée à l’objectif souhaité est bien présent dans la conscience collective.