Bienenbeobachtungsstock, wie er von Karl von Frisch für dessen Forschungen eingesetzt worden war.

Das Leben unserer Honigbienen spielt sich zum allergrößten Teil im Verborgenen ab. Am Eingang zu ihren natürlichen Behausungen, den dunklen Baumhöhlen, lässt sich tagsüber reger Flugverkehr beobachten, aber was spielt sich hinter dem Zugang ab?

Diese Frage hat die Neugier der Menschheit seit jeher beschäftigt. Von Aristoteles wird erzählt, er habe sich in die Wand von Tongefäßen, mit denen im Nahen Osten seit Jahrtausenden geimkert wurde, Fensterscheiben aus dünn geschliffenen Muschelschalen einsetzen lassen, um hinter die Geheimnisse dieser Staatengebilde zu gelangen, deren Organisationsform er zum idealen Vorbild auch für das Zusammenleben der Menschen erkor. Es kann vermutet werden, dass es dieser Durchblick in ein Bienenvolk war, der ihn auch die Bienentänze sehen ließ.

Bienenbeobachtungsstock, wie er von Karl von Frisch für dessen Forschungen eingesetzt worden war.

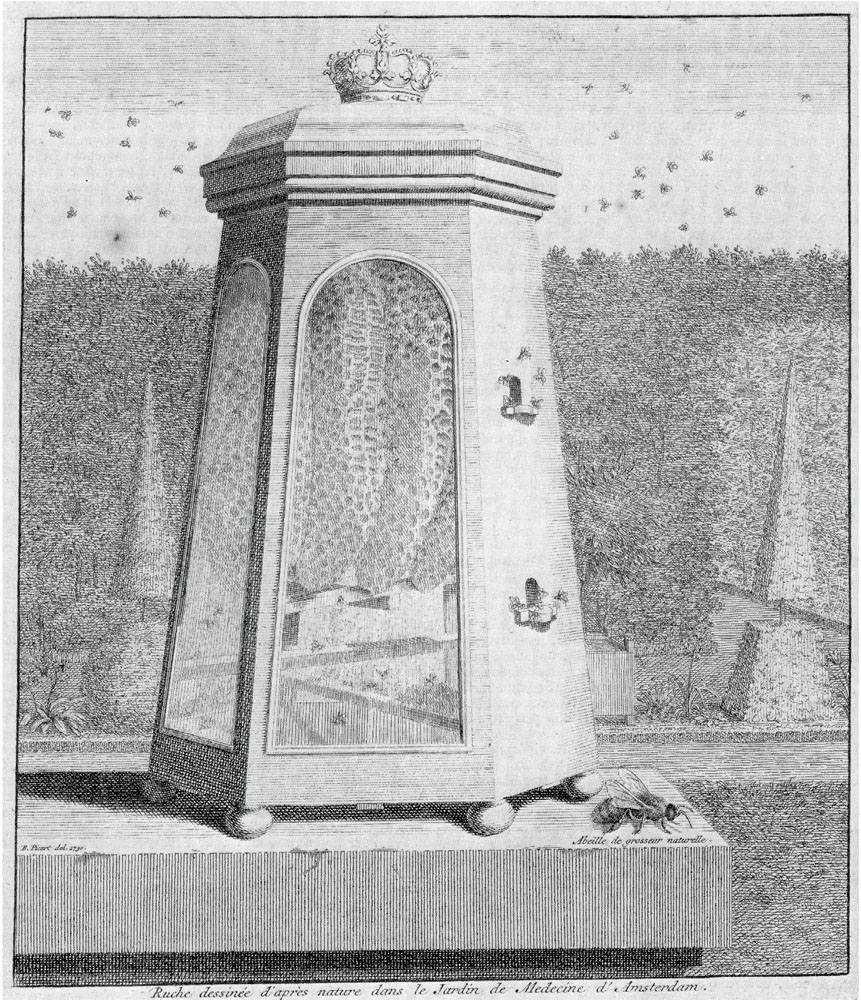

Bereits im 18. Jahrhundert dienten unterschiedliche Konstruktionen von Bienenstöcken dazu, einen Blick in das Innenleben des Bienenstocks zu erlauben, wie diese Abbildung aus einer Enzyklopädie (Paris 1730).

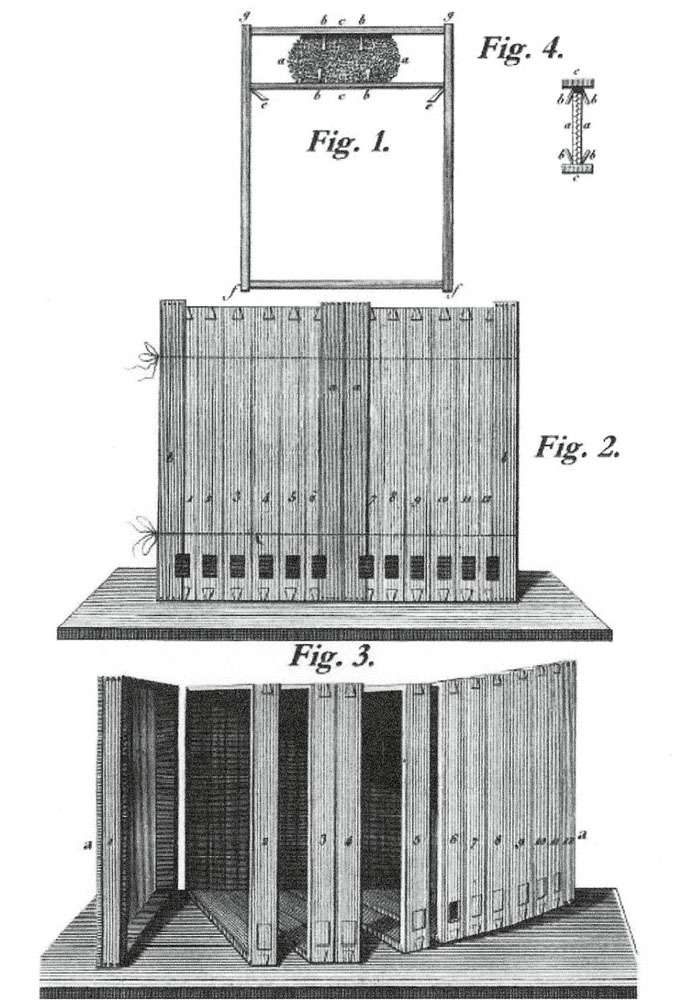

Aufklappbarer Beobachtungsstock nach F. Huber (1856).

Die ersten Abbildungen von Einrichtungen, in denen Bienenvölker lebten und dabei durch Fenster beobachtet werden konnten, sind aus dem 18. Jahrhundert bekannt. Bereits um 1740 dienten etwa in Frankreich unterschiedliche Konstruktionen von Bienenstöcken dazu, einen Blick in das Innenleben der Bienenvölker zu erlauben.

Der Schweizer Bienenforscher François Huber (1750–1831) war vollkommen blind und machte trotz dieser massiven Einschränkung höchst spannende Entdeckungen zum Leben der Honigbienen. Zu diesem Zweck konstruierte er einen aufklappbaren Beobachtungsstock, in dem man wie in einem Buch blättern und die Waben herumklappen konnte. Seine Ehefrau und sein Diener, wohl die ersten Forschungs-Assistenten in der Bienenwissenschaft, erzählten ihm dann haargenau, was es da zu sehen gab.

Der berühmteste Nutzer eines Bienenbeobachtungsstockes war der bereits mehrfach erwähnte österreichische Zoologe Karl von Frisch (1886–1982), der u. a. für seine Verdienste um unsere Kenntnisse über die Honigbienen den Nobelpreis erhielt (siehe zu von Frisch auch S. 46 und 51). Herr von Frisch montierte zwei Waben senkrecht übereinander und verschloss Vorder- und Rückseite mit einer Glasscheibe oder einem Drahtgitter, so dass viele Vorgänge, wie die Tänze der Bienen, auf einer Fläche beobachtbar waren. Ein solcher Aufbau wird auch heute noch in der Forschung und für Unterrichtszwecke eingesetzt.