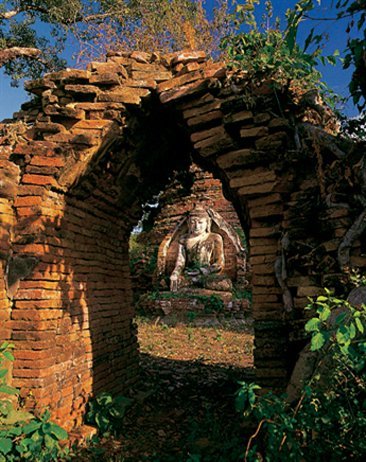

346. Bouddha assis, vers le XIVe siècle,

Yadanar Theinka Paya, Inwa, Birmanie, pierre.

|

L’Art bouddhique de Birmanie

Le bouddhisme semble avoir atteint la Birmanie (Myanmar) au même moment où il atteignait la Thaïlande. Tout d’abord d’obédience Mahayaniste, le bouddhisme birman glisssa lui aussi, à cause de l’influence sri lankaise, vers le bouddhisme theravada qu’il privilégia à partir de la période de Bagan (1044-1287). L’art bouddhique birman, suivant le bouddhisme theravada, ne propose pas une grande variété de figures mais les artistes exécutèrent un très grand nombre d’œuvres qu’ils essaimèrent dans toute l’Asie du Sud-Est. Les croyances birmanes développèrent en effet l’idée que l’on pouvait s’acquérir des mérites en multipliant le nombre d’images de Bouddha produites. C’est ce qui explique aujourd’hui une telle prolifération d’œuvres, ainsi que cet aspect bien spécifique de l’art bouddhique birman qui consistait à accumuler une multitude de bouddhas identiques dans le même temple (dans des niches, ou bien peints par exemple). Deux représentations du Bouddha furent privilégiées en Birmanie. La première, la Bhumisparsamudra, peut être trouvée sur la plupart des œuvres bouddhiques, qu’elle en soit le sujet unique, ou bien le sujet autour duquel était organisé un autre programme. La seconde est une représentation du Bouddha paré, bien que le pays ait été sous obédience theravada. Cependant, il apparaît aujourd’hui que cette intrusion dans le répertoire Mahayaniste ne fut qu’un prétexte pour les artistes en mal de variété. En 1287, les Mongols saccagèrent la cité de Bagan, mettant fin pour un temps à l’empire birman, mais, cela n’eut pas une grande influence sur la création artistique, le bouddhisme restant, encore aujourd’hui, la religion majoritaire du pays. |