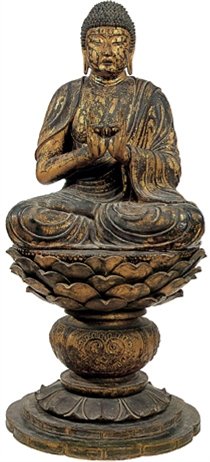

927. Ratnasambhava, le Bouddha du Sud assis,

période Nara-Heian, VIIIe-IXe siècle, Saidaiji,

Nara, Japon, bois séché puis laqué,

feuille d’or, H. : 75 cm.

|

L’Art bouddhique des périodes Nara et Heian (Japon)

L’acceptation du bouddhisme au Japon ne fut pas aisée. Il dut, en effet, subir les craintes d’un shintoïsme bien implanté. Cependant, la nature impériale du support du bouddhisme en permit la diffusion sur tout le territoire. Au début des années 711, de nombreux temples et monastères furent construit dans la capitale du Japon, Nara, dont une pagode de cinq étages, appelée la Salle Dorée de Horyuji, et le temple Kofuku-ji. Le soutien du gouvernement de l’idéologie bouddhiste facilita la création de nombreuses peintures et sculptures. Les influences artistiques indiennes, hellénistes, chinoises et coréennes ainsi combinées créèrent un style artistique unique, caractérisé par la grâce et le réalisme. Mais les influences continentales étaient encore trop fortes pour qu’un véritable style japonais n’émerge. Ainsi, durant cette période, l’art nippon s’illustra par sa ressemblance avec l’art chinois d’après des modèles importés dans un premier temps, ensuite par l’influence immédiate qu’il reçut, influences facilitées par des contacts plus étroits et plus fréquents avec le continent. La production d’œuvres d’art bouddhiques japonaises fut particulièrement performante du VIIIe au XVIe siècle, sous la domination Nara, Heian et Kamakura. C’est à l’époque de Heian qu’un art bouddhiste purement japonais vit son éclosion. Le goût des commanditaires devint plus insulaire et l’on vit apparaître des bouddhas aux corps plus lourds, les vêtements aux plis stylisés avec ce visage si typique du bouddhisme japonais, hermétique et empreint de transe méditative. La représentation d’Amida – réalisée par le sculpteur Josho – abritée dans le Byodo-in près de Kyoto illustre très bien cet art de cour. Cette œuvre est le parfait exemple de l’équilibre entre force et délicatesse, propre au culte du paradis de l’Ouest d’Amitaba. |