8. Kapitel

Die Erosion der New-Deal-Ordnung(29) beendete das »sozialdemokratische Zeitalter«, das Amerika und die westeuropäischen Industriestaaten seit dem Zweiten Weltkrieg geprägt hatte. An seine Stelle trat ein neuer Glaube an die Überlegenheit des Marktes über den keynesianischen(7) Staatsinterventionismus. Der Abbau staatlicher Regulierung sowie die Senkung der Steuerlasten sollte die unternehmerische Initiative entfesseln und der Wirtschaft kräftige Innovations- und Wachstumsschübe geben. Kritiker prägten für die einschlägigen ökonomischen Theorien den Begriff »Neoliberalismus«, der weithin mit dem Abbau sozialstaatlicher Errungenschaften und der Umverteilung zugunsten der Kapitalbesitzer assoziiert wird. Der marxistische(9) Historiker Eric Hobsbawm(2) geißelte den Neoliberalismus als Kopfgeburt einer »Minderheit ultraliberaler Theologen«, räumte aber ein, dass angesichts der Krise des Keynesianismus(8) die »Schocktherapie« wenigstens zum Teil notwendig gewesen sei. Zudem war der Neoliberalismus nicht nur ein ökonomisches Programm, sondern verband sich mit dem Versprechen individueller Freiheit und Chancen, das ihm lange Zeit eine breite Legitimität verlieh. Die Marktrevolution der 1980er- und 1990er-Jahre knüpfte damit in vieler Hinsicht an die Kulturrevolution der Radical Sixties an, in deren Zentrum ebenfalls die Emanzipation des Einzelnen aus gesellschaftlichen Zwängen gestanden hatte.[1]

Der ökonomische Paradigmenwechsel spiegelte den »Schock der Globalisierung« wider, wie der seit den 1980er-Jahren in Wissenschaft und Publizistik gebräuchliche Begriff für die rasant beschleunigten weltweiten Ströme von Kapital, Gütern, Dienstleistungen, Technologien, Ideen und Arbeitskräften lautet. Die transnationale Verflechtungsdynamik, die die kapitalistischen Industriegesellschaften im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts erfasste, setzte durchgreifende wirtschaftliche, soziale, kulturelle und demografische Transformationsprozesse in Gang und stellte die alten nationalstaatlichen Orientierungsmuster der Nachkriegsjahrzehnte ebenso radikal in Frage wie die Grundlagen der sozialen Solidarität.[2]

Die Globalisierung verhieß Wohlstand und Freiheit durch grenzenlose Mobilität, Kreativität und Innovation. Das Ende des Kalten Krieges löste eine regelrechte Globalisierungseuphorie aus.[3] Es begann die »heiße Phase der Globalisierung«, die der Ökonom Branko Milanovic auf die Zeit bis zum Beginn der großen Finanzkrise 2008 ansetzt. Doch die Globalisierung produzierte auch Verlierer. Milanovic hat anhand der weltweiten Einkommensentwicklung festgestellt, dass die Gewinne vor allem zwei Gruppen zugutekommen: der »neuen globalen Mittelschicht« in den aufstrebenden Staaten Asiens und den »globalen Plutokraten«, also dem »reichsten einen Prozent der Weltbevölkerung«. Die großen Verlierer sind dagegen die Arbeiter- und unteren Mittelschichten der »altreichen Länder« Nordamerikas und Westeuropas. Auch wenn diese im globalen Maßstab noch immer als wohlhabend gelten müssen, schrumpften im innergesellschaftlichen Vergleich ihre Einkommen und ihr politischer Einfluss. Gerade die sozialen Schichten, die am meisten vom Nachkriegsboom profitiert hatten und sich als Träger der konsensorientierten Mittelklassedemokratie betrachteten, sahen sich zunehmend als Verlierer des gesellschaftlichen und kulturellen Wandels.[4]

Die Globalisierung, so lautet die Diagnose der Sozialwissenschaft, hat den alten, nationalstaatlich strukturierten Klassenkonflikt zwischen Kapital und Arbeit durch einen neuen Antagonismus zwischen liberal und »kosmopolitisch« denkenden »Modernisierungsgewinnern« einerseits und den »Modernisierungsverlierern« der alten Arbeiter- und Mittelschichten andererseits ersetzt. Wachsende ökonomische Ungleichheit ist freilich nur ein Aspekt der gesellschaftlichen Spaltung. So weist der Soziologe Andreas Reckwitz darauf hin, »dass das Verhältnis der Klassen zueinander nicht auf materielle Ungleichheiten zu reduzieren ist, sondern der kulturelle Faktor der symbolischen Auf- und Abwertung grundlegend wirkt«. »Ungleichheit der sozialen Anerkennung« bringe, so Reckwitz, »Gefühle der Missachtung und Entwertung in größeren Teilen der Bevölkerung hervor«.[5] Zu den realen und antizipierten Wohlstandsverlusten gesellten sich die rasant steigende Immigration und der beschleunigte Wertewandel, die insbesondere in traditionell geprägten Milieus tiefe Verunsicherung ausgelöst haben.

Lange Zeit verband sich die Globalisierungseuphorie mit der Überzeugung, dass sich der Widerstand gegen die offene, multikulturelle Gesellschaft durch Generationenwechsel und Mentalitätswandel von selbst erledigen werde. Die Hegemonie der »älteren weißen Männer der Mittelklasse«, die bisher die westlichen Gesellschaften dominiert hatten, so lautete die frohe Botschaft der Forschungen zum Wertewandel, sei unweigerlich an ihr Ende gekommen und der Backlash gegen den soziokulturellen Wandel daher nur ein Übergangsphänomen.[6] Doch schon bald zeigte sich, dass von einem sanften Übergang keine Rede sein konnte. Spätestens seit der Weltfinanzkrise machen populistische Bewegungen Front gegen die Globalisierung und fordern die Restauration des souveränen Nationalstaates, der wieder die Kontrolle über Grenzen, Einwanderung und die nationale Wirtschaft übernehmen soll. Und spätestens seit dem Votum der Briten für den Austritt aus der Europäischen Union und der Wahl Donald Trumps(6) zum Präsidenten der USA im Jahr 2016 sind in der Öffentlichkeit wie in der Sozialwissenschaft heftige Debatten darüber entbrannt, wie die legitimen Interessen der »Modernisierungsverlierer« berücksichtigt werden können, ohne die Liberalisierungsgewinne der vergangenen Jahrzehnte preiszugeben.[7]

Dass die USA Motor der Globalisierung waren und sind, ist eine Binsenweisheit. Nirgendwo sonst ist der Glaube an den freien Markt so tief verwurzelt wie in dem Land, das im Rest der Welt als Hochburg des Kapitalismus gilt. Es überrascht daher nicht, dass Globalisierung nicht selten mit der globalen Hegemonie der USA gleichgesetzt wurde. Kritiker beklagten die ungebremste Expansion der immer mächtigeren US-Konzerne und die »Amerikanisierung« nationaler Kulturen, die zu einem Zusammenprall von kapitalistischer Moderne auf der einen Seite und Traditionalismus, Nationalismus und religiösem Fundamentalismus auf der anderen führen müsse. Der Politikwissenschaftler Benjamin Barber prägte Mitte der 1990er-Jahre dafür die griffige Formel vom Jihad versus McWorld (dt. Coca-Cola und Heiliger Krieg), die nur kurze Zeit später durch die Terroranschläge am 11. September 2001 eine erschreckende Evidenz erhielt.[8]

Vor allem außerhalb der USA übersahen Globalisierungskritiker jedoch meist, dass die amerikanische Gesellschaft und Kultur selbst keineswegs besonders globalisierungsaffin sind. Die Prägekraft des American Exceptionalism, also der Vorstellung von der welthistorischen Einzigartigkeit Amerikas, steht der vorbehaltlosen Öffnung gegenüber der Welt ebenso entgegen wie die lange Tradition des außenpolitischen Isolationismus und des handelspolitischen Protektionismus. Als Präsident Bill Clinton(4) an der Wende zum 21. Jahrhundert seine Landsleute aufforderte, die »unentrinnbare Logik der Globalisierung«, einschließlich ihrer Chancen und Gefahren, zu akzeptieren, dürfte er im Blick gehabt haben, dass viele Amerikaner die Globalisierung ebenso wie die internationale Führungsrolle Amerikas skeptisch sahen.[9] Tatsächlich trafen die ökonomischen Auswirkungen der Globalisierung die amerikanische Gesellschaft im Vergleich zu Westeuropa besonders hart, was Ökonomen vor allem auf die höheren Sozialtransfers und aktivere Arbeitsmarktpolitik der europäischen Wohlfahrtsstaaten zurückführen. Branko Milanovics Feststellung, »dass Veränderungen, die in allen hochentwickelten Volkswirtschaften stattfinden, in den Vereinigten Staaten einfach extremer ausfallen«, gilt in besonderem Maße für die Zunahme der ökonomischen Ungleichheit.[10]

Der 1925 veröffentliche Roman des Schriftstellers F. Scott Fitzgerald(1), The Great Gatsby, gehört zu den bekanntesten Werken der modernen amerikanischen Literatur. Der Titelheld, Jay Gatsby, lebt in einem Herrenhaus nahe New York City und führt ein Leben in Luxus und Verschwendung, doch gewinnt er weder die erstrebte soziale Anerkennung noch die von ihm begehrte Frau. Gatsby geriert sich wie ein Aristokrat, doch in Wirklichkeit ist er ein Parvenü, dessen familiäre Herkunft ebenso unklar bleibt wie die trüben Quellen seines Reichtums. Am Ende des Romans stehen der Zusammenbruch seiner Illusionen und sein gewaltsamer, unbetrauerter Tod. In The Great Gatsby zeichnete Fitzgerald(2) ein meisterhaftes Porträt des Materialismus und der emotionalen Leere der amerikanischen Oberschicht in den Roaring Twenties, als Neureiche und Gangsterbosse riesige Vermögen anhäuften, mit ihrem Geld protzten und trotz des landesweiten Alkoholverbots Champagner und Whiskey in Strömen fließen ließen.[11]

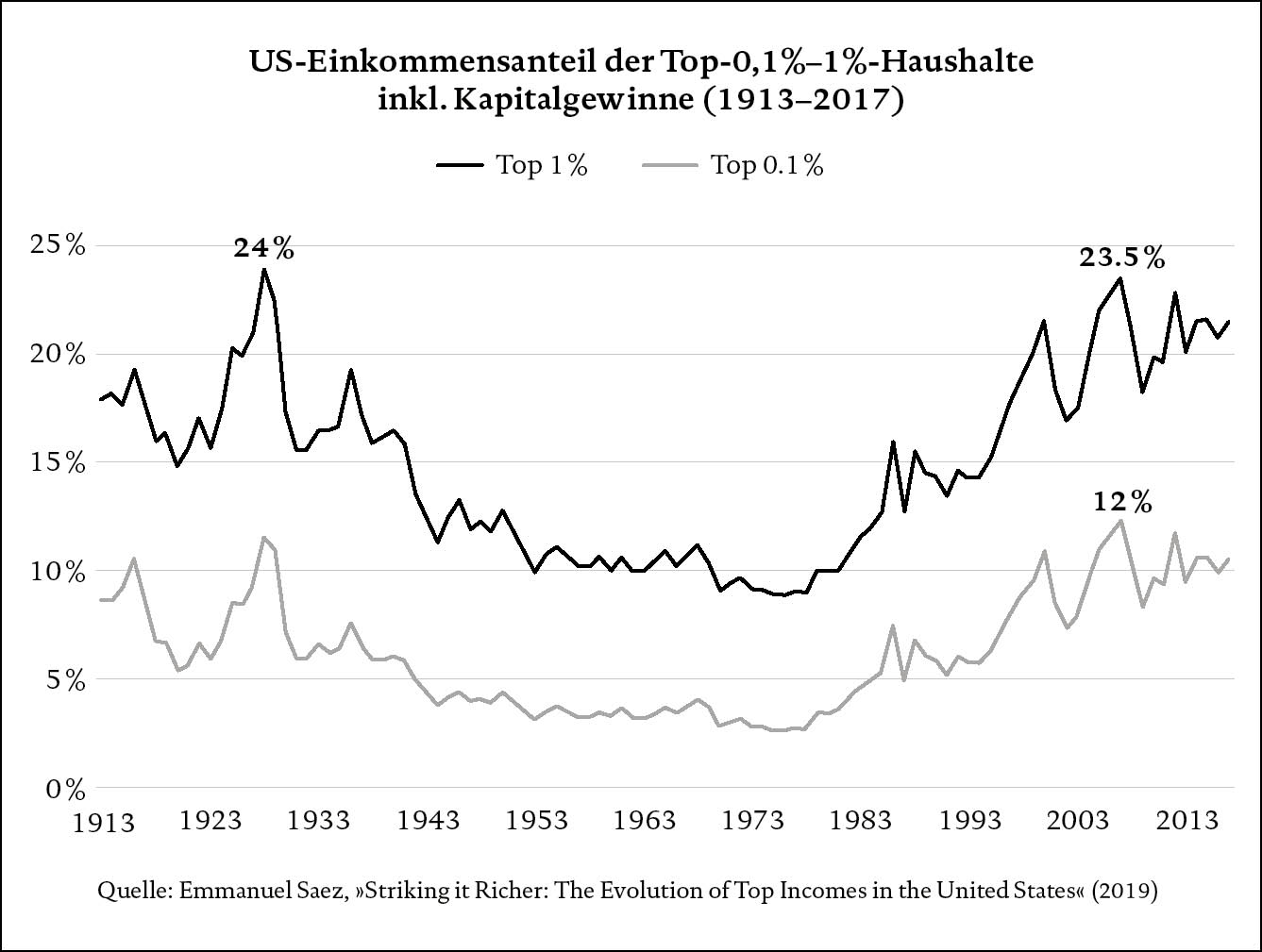

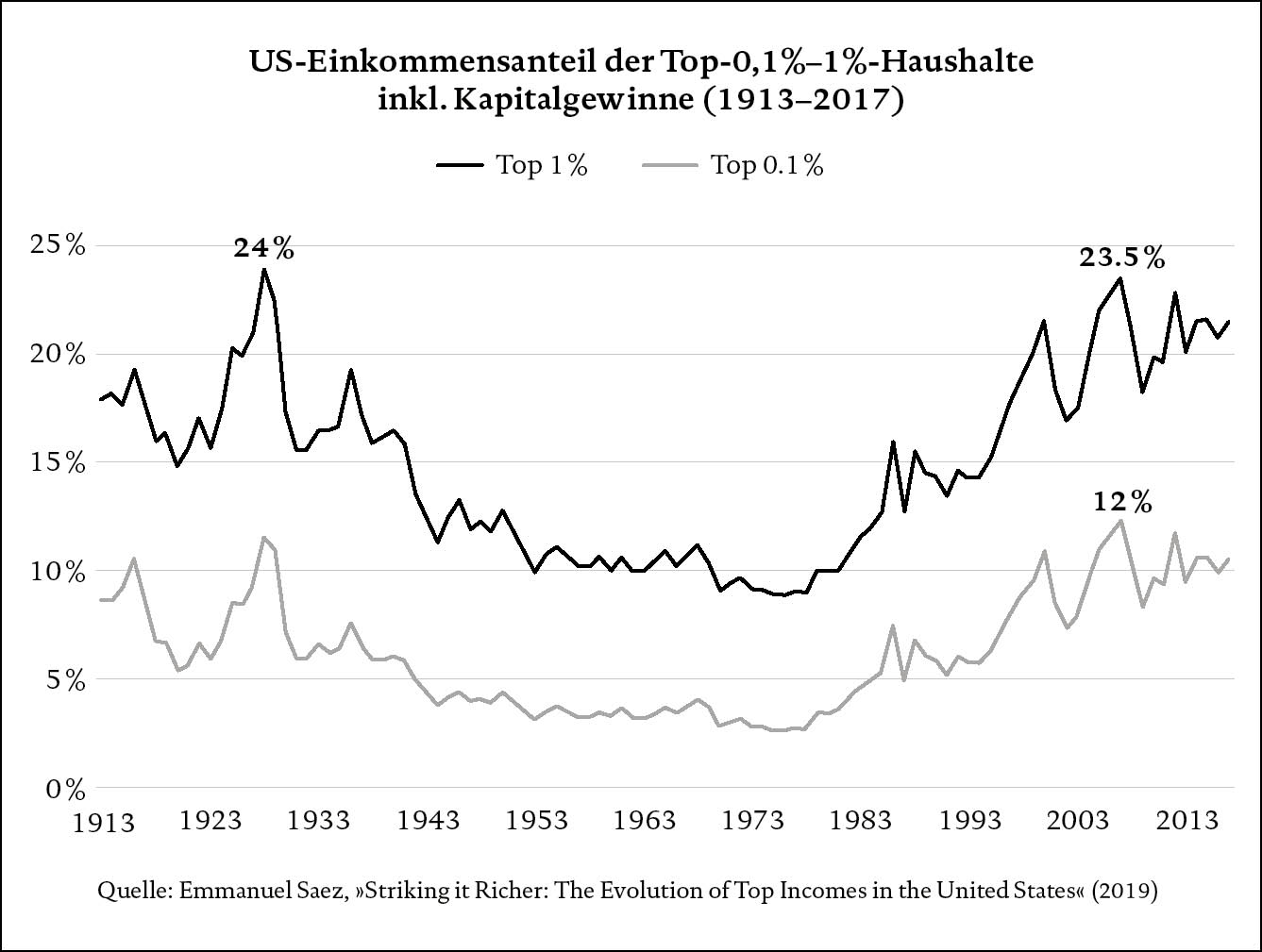

Während in Politik und Wirtschaft die Korruption blühte, nahm die Ungleichheit der Vermögensverteilung im Jazz Age rasant zu. Wirtschaftshistoriker haben errechnet, dass zwischen dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Börsenkrach im Oktober 1929 der Anteil des reichsten »einen Prozents« am Gesamtvolumen aller privaten Einkommen von 15 auf fast 25 Prozent schnellte. Im folgenden halben Jahrhundert jedoch ließen die Große Depression und der Zweite Weltkrieg, als die Spitzensteuersätze auf über neunzig Prozent kletterten, sowie die Umverteilungspolitik der New-Deal-Ära(30) die Kluft zwischen Superreichen und Normalverdienern kontinuierlich schrumpfen. Seit Ende der 1970er-Jahre aber drehte sich der Trend wieder. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hatte der Anteil der Spitzenverdiener erneut das Niveau der Roaring Twenties erreicht.[12]

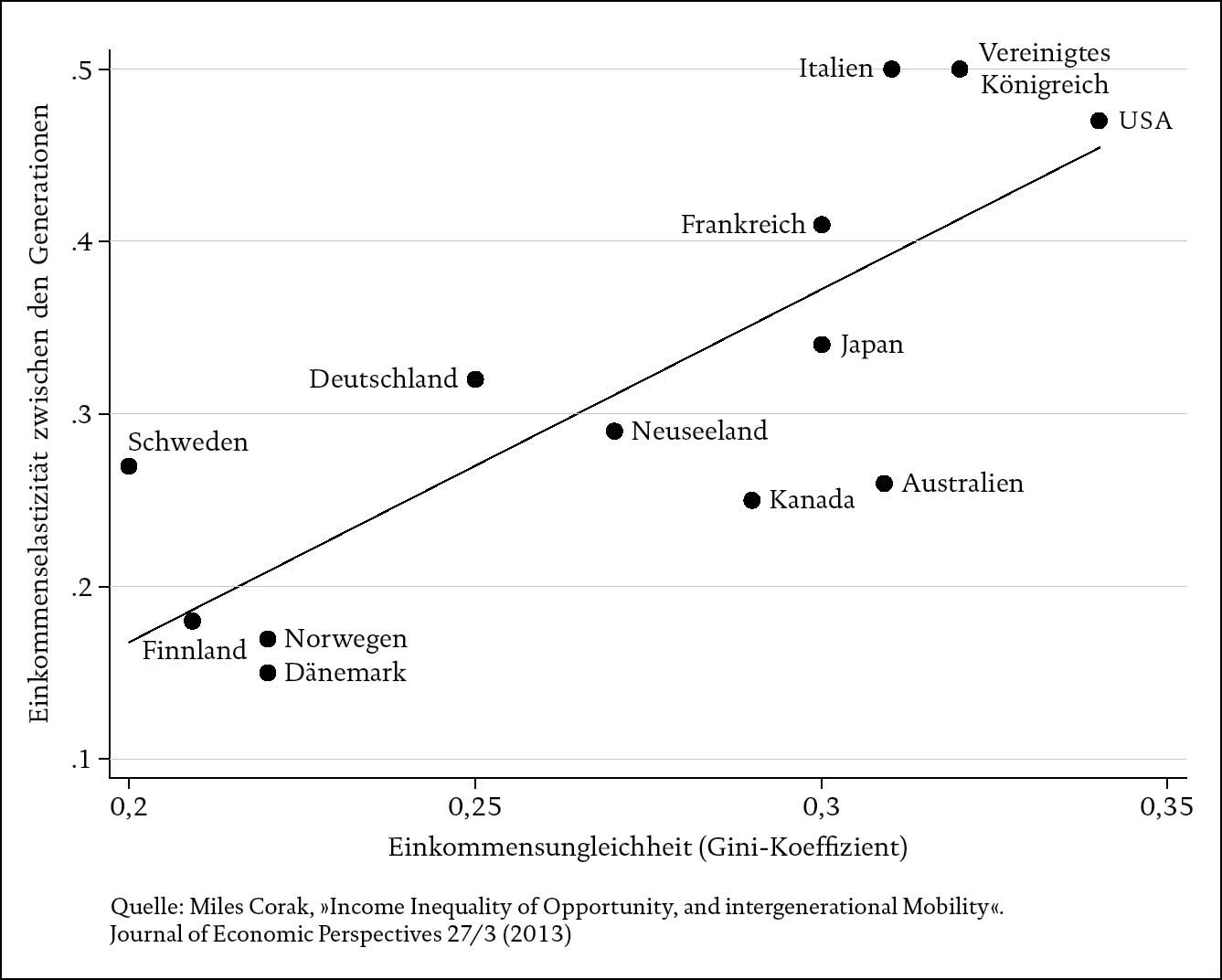

Um die eklatante Ungleichheit der finanziellen Ressourcen und Lebenschancen zu veranschaulichen, verwenden Ökonomen seit etwa zehn Jahren ein Schaubild, das sie die Great-Gatsby-Kurve(1) nennen. Die Kurve kombiniert zwei Parameter, mit denen Ungleichheit gemessen wird. Die X-Achse bildet den sogenannten Gini-Koeffizienten ab – benannt nach dem italienischen Statistiker Corrado Gini –, der die Ungleichheit der Einkommen auf einer Skala von null bis eins angibt. Ein Gini-Koeffizient von null bedeutet, dass die Einkommen vollkommen gleich verteilt sind, alle Personen erhalten theoretisch exakt dasselbe Einkommen. Ein Gini-Koeffizient von 1,0 heißt dagegen totale Ungleichverteilung; eine Person bezieht das gesamte Einkommen, alle anderen nichts. Je höher also der Wert für ein Land ist, umso größer ist die Ungleichheit. Die Y-Achse der Great-Gatsby-Kurve(2) zeigt die generationenübergreifende soziale Mobilität anhand der intergenerationellen Einkommenselastizität (IGE), also der Wahrscheinlichkeit, dass Kinder ein höheres Einkommen als ihre Eltern erzielen. Ein Wert von null auf der IGE-Skala bedeutet, dass es zwischen dem finanziellen Status von Eltern und Kindern keine Korrelation gibt, also perfekte Chancengleichheit herrscht. Ein Wert von 1,0 dagegen, dass der Status der Kinder durch den der Eltern determiniert wird und es keinerlei soziale Mobilität gibt.

Für die amerikanische Gesellschaft, deren Selbstbild sich auf die Chance zum Aufstieg durch harte Arbeit und Talent – den American Dream – gründet, ist wirtschaftliche Ungleichheit kein Problem, solange die Aussicht auf soziale Mobilität besteht, also Geringverdiener oder wenigstens ihre Kinder eine realistische Chance haben, die soziale Leiter emporzusteigen. Doch Amerikas Position auf der Great-Gatsby-Kurve(3) ist in dieser Hinsicht desillusionierend. Unter den westlichen Demokratien bilden die USA, zusammen mit Italien und Großbritannien, die Gruppe mit den höchsten Werten auf beiden Achsen. Nirgendwo sonst ist die soziale Ungleichheit größer und die soziale Mobilität geringer, nirgendwo sonst hat das Einkommen der Eltern größeren Einfluss auf den materiellen Erfolg ihrer Kinder. Die von amerikanischen Konservativen gerne als »sozialistisch« geschmähten skandinavischen Länder zeichnen sich dagegen durch geringe Ungleichheit und hohe Mobilität aus. Das Credo des American Dream, die Ungleichheit der Wohlstandsverteilung sei das Ergebnis einer individualistischen Leistungsethik und zugleich Ansporn für die unteren sozialen Schichten, wird durch die Great-Gatsby-Kurve(4) vom Kopf auf die Füße gestellt. Ungleichheit verschlechtert demnach die Chancen auf sozialen Aufstieg. Amerikas Oberschicht feiert sich unbeirrbar als Leistungselite, doch Kritiker beklagen, dass das oberste Zehntel der amerikanischen Gesellschaft längst zu einer neuen Geburtsaristokratie geworden sei, die untereinander heirate, dieselben Eliteuniversitäten besuche, ihre Kinder auf dieselben teuren Privatschulen schicke und in denselben scharf bewachten Villenvierteln lebe.[13]

Seit den 1990er-Jahren wird in den USA verstärkt über die Einkommensverteilung diskutiert, und besonders seit der Großen Rezession ist eine Flut gewichtiger Bücher erschienen, die sich mit Ausmaß, Ursachen und Folgen der wachsenden Ungleichheit beschäftigen. Der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz warnte, die Konzentration des Reichtums bremse das Wirtschaftswachstum, spalte die Gesellschaft und gefährde die Demokratie. Amerika nähere sich einem Grad der Ungleichheit, wie er für die »dysfunktionalen Gesellschaften« der Dritten Welt typisch sei. Der Soziologe Robert Putnam dokumentierte anhand individueller Biografien die Krise des American Dream, die den Kindern und Enkeln der Babyboomer(7) die Chance auf ein besseres Leben verbaue. Selbst der Sozialstaatskritiker Charles Murray(1), ein Bannerträger der libertären Marktideologie, warnte, die Spaltung der Gesellschaft in eine selbstsüchtige Elite und eine demoralisierte Unterschicht bedrohe die gemeinsame nationale Identität und den individualistischen Geist, der Amerika groß gemacht habe.[14]

Auch wenn einzelne Zahlen umstritten sind, besteht am Gesamtbild kein Zweifel: Seit den 1980er-Jahren hat sich in den USA eine signifikante Umverteilung der Einkommen und Vermögen zugunsten der Reichen und Superreichen vollzogen. Während die Einkommen der Arbeiter- und Mittelschichten, also der »unteren neunzig Prozent«, stagnierten oder sogar schrumpften, legten die der Oberschichten, die auf der Einkommensskala zwischen dem 90. und 99. Prozentpunkt angesiedelt sind, kräftig zu. Regelrecht explodiert ist der Reichtum des obersten »einen Prozents« und ganz besonders der des obersten Tausendstel. Ökonomen diagnostizieren eine »Polarisierung der Einkommensverteilung«, bei der die Mittelschicht allmählich zerrieben werde. In den drei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg verdoppelten sich die Realeinkommen aller Bevölkerungsschichten, das wirtschaftliche Wachstum wurde also relativ gleichmäßig verteilt. Ab Mitte der 1970er-Jahre begann jedoch eine dramatische Spreizung der Einkommensentwicklung. In den dreißig Jahren bis 2005 wuchs das Realeinkommen der Top fünf Prozent um mehr als sechzig Prozent, das der mittleren Kohorten um rund dreißig Prozent und das der untersten fünf Prozent um magere zehn Prozent. Die größten Nutznießer der Umverteilung war jedoch die Einkommensklasse, für die sich die Bezeichnung »Hyperreiche« einbürgerte. Die Einkommen des obersten Hundertstel verdoppelten sich, die des obersten Tausendstel verdreifachten sich und die der 13 000 reichsten Amerikaner (Top 0,01 Prozent) verfünffachten sich. Aufgrund des kumulativen Effekts der Einkommenszuwächse zeigt die Vermögensverteilung besonders krasse Disparitäten. Das oberste Tausendstel der US-Haushalte hat seinen Anteil an den Privatvermögen von zehn auf 22 Prozent mehr als verdoppelt. Dieser Wert entspricht ziemlich genau dem der unteren neunzig Prozent, die in den 1980er-Jahren noch rund 35 Prozent der Vermögen besaßen. Das reichste Zehntelprozent der Amerikaner verfügt also über genauso viel Vermögen wie die neun Zehntel, die nicht der Oberklasse angehören. An der Spitze herrschte ein regelrechter Goldrausch. 2019 besaßen die drei reichsten Amerikaner – Jeff Bezos(1), Bill Gates(1) und Warren Buffet(1) – zusammen mehr als die untere Hälfte der US-Bevölkerung. Die unteren vierzig Prozent der Amerikaner verfügen aufgrund ihrer Verschuldung inzwischen über gar kein Nettovermögen mehr.[15]

Warum kam es zu einer, verglichen mit den relativ egalitären Nachkriegsjahrzehnten, derart spektakulären Zunahme der Ungleichheit? Die Erklärungsansätze der Ökonomen variieren im Einzelnen, aber dass der Globalisierung zentrale Bedeutung zukommt, ist unbestritten. Die Öffnung des US-Marktes für billige Importe besonders aus Asien und Lateinamerika sowie die massenhafte Verlagerung von Industriearbeitsplätzen in Niedriglohnländer führten zur Deindustrialisierung ganzer Regionen. Das industrielle Kernland im Nordosten und Mittleren Westen verkam zum »Rostgürtel«. Amerikas working class, der sichere und gut bezahlte Industriearbeitsplätze mit betrieblicher Renten- und Krankenversicherung einst das Gefühl gegeben hatten, zur Mittelklasse zu gehören, wurde zunehmend in den Niedriglohnsektor ohne soziale Absicherung abgedrängt. Um ihren Lebensstandard zu halten, blieb vielen Arbeitnehmern nichts anderes übrig, als länger und in mehreren Jobs zu arbeiten. Die zusätzliche Abendschicht an der Supermarktkasse ist für viele Amerikanerinnen und Amerikaner zur Routine geworden. Trotzdem mussten sich viele Haushalte verschulden, um einigermaßen über die Runden zu kommen.[16]

Hinzu kam, dass die Konkurrenz legaler und illegaler Einwanderer erheblichen Druck gerade auf die unteren Lohnsegmente ausübte. Da sich Arbeitnehmer im Dienstleistungssektor, zumal Immigranten, sehr viel schlechter organisieren lassen als die Industriearbeiterschaft, verloren die einstmals mächtigen Gewerkschaften(11) immer mehr Mitglieder. Anfang der 1980er-Jahre waren noch 25 Prozent der Arbeiter und Angestellten gewerkschaftlich organisiert, zwanzig Jahre später nur noch gut zehn Prozent, wobei der Organisationsgrad insbesondere in Privatunternehmen zurückgegangen ist. Zudem erließen viele Bundesstaaten Gesetze, die gewerkschaftliche Arbeit gezielt erschweren sollten, um ein günstiges Investitionsklima zu schaffen. Schwache Gewerkschaften(12) wiederum sind kaum in der Lage, Lohnerhöhungen und Sozialleistungen durchzusetzen.[17]

Neben der Globalisierung war der technologische Wandel die zweite große Triebkraft des ökonomischen Strukturwandels. Die Erfahrung, dass Technik und Maschinen menschliche Arbeitskraft ersetzen, begleitet die Menschheit seit der Industrialisierung, hat aber mit der digitalen Revolution im späten 20. Jahrhundert noch einmal an Dynamik gewonnen. Wer nicht über eine spezialisierte Ausbildung verfügt, läuft in der modernen Wissensgesellschaft Gefahr, ins »Dienstleistungsproletariat« abzurutschen. Die Realeinkommen amerikanischer Männer, die keinen Schulabschluss oder lediglich ein High-School-Diplom vorweisen können, sanken seit den 1980er-Jahren. Umgekehrt eröffnen Hochschulbildung und technisch-wissenschaftliche Fähigkeiten, insbesondere im Bereich der Computer- und Informationstechnologie, hohe Verdienstmöglichkeiten. Die Gehaltsschere zwischen gelernten und ungelernten Arbeitnehmern sowie zwischen High-School- und Collegeabsolventen hat sich seit Jahrzehnten immer weiter geöffnet, während die Kosten für den Besuch von Colleges und Universitäten für die Arbeiter- und Mittelklasse beinahe unerschwinglich geworden sind.[18]

Der Löwenanteil der exorbitanten Einkommens- und Vermögenszuwächse entfiel allerdings nicht auf Ärzte, Wissenschaftler, Ingenieure oder Rechtsanwälte, sondern auf die Vorstände der Großunternehmen und besonders des Finanzsektors. Der Anteil der Finanzmanager am »einen Prozent« verdoppelte sich zwischen 1980 und 2005. Noch 1980 verdiente der Chief Executive Officer (CEO) eines US-Unternehmens zwischen dreißig und vierzig Mal mehr als der typische Arbeiter seiner Firma, zwanzig Jahre später lag das Verhältnis bereits bei 200 bis 400 zu eins. Vor allem in der sogenannten Finanzindustrie, die erheblich von der Deregulierung des Bankenwesens in den 1980er- und 1990er-Jahren profitierte, schossen die Vergütungen dank großzügiger Boni und Aktienpakete in astronomische Höhen. Die Bezahlung der Topmanager in Aktienanteilen war für die Unternehmen attraktiv, weil sie lange Zeit nicht bilanziert werden mussten und somit nicht die Gewinne schmälerten. Für die CEOs entstanden starke Anreize, mit ihren Entscheidungen den Kurswert der Aktien in die Höhe zu treiben – vom shareholder value profitierten sie ja persönlich. Für die Belegschaften bedeutete dies häufig Stellenabbau und Kostenreduzierung zu ihren Lasten. Im Finanzsektor kam es immer wieder zu spektakulären Skandalen, weil Manager der Versuchung riskanter Spekulationen und illegaler Manipulationen nicht widerstanden. Der Börsenmakler Ivan Boesky(1), der sich öffentlich damit brüstete, dass »Gier gesund ist«, wurde 1986 zu dreieinhalb Jahren Gefängnis wegen Insiderhandels verurteilt. In Filmen wie Wall Street und Fegefeuer der Eitelkeiten nahm Hollywood die Gier und Skrupellosigkeit der Finanzjongleure ins Visier, freilich nicht ohne den Schuss Bewunderung, die Amerika dem Erfolg auch dann zollt, wenn er mit rabiaten Mitteln errungen wurde. Aber weder diverse Börsenkräche – im Oktober 1987 erlebte die Wall Street den schärfsten Crash seit 1929, 2000 platzte die Dotcom-Blase und 2007/2008 stand das Bankensystem am Rande des Zusammenbruchs – noch die Empörung der Öffentlichkeit über die schamlose Selbstbereicherung der Finanzelite änderten etwas daran, dass deren Einkommen und Vermögen ihren Höhenflug fortsetzten.[19]

Die Explosion der Ungleichheit und der Aufstieg der Hyperreichen resultierten nicht allein aus Globalisierung, Strukturwandel und anonymen Marktkräften, die Qualifikation und Risikobereitschaft prämieren. Gesellschaftliche Wohlstandsverteilung beruht immer auch auf politischen Entscheidungen, vor allem auf der Höhe der Sozialtransfers und der Besteuerung. Ungleichheitsforscher betonen daher die maßgebliche Bedeutung, die die Kürzung der im Vergleich zu Westeuropa ohnehin kärglichen Sozialleistungen und die drastischen Steuersenkungen für Wohlhabende und Unternehmen seit der Reagan-Ära(22) bei der Umverteilung von unten nach oben gespielt haben. In ihrem aufsehenerregenden Buch The Triumph of Injustice (dt. Der Triumph der Ungerechtigkeit) haben die Ökonomen Emmanuel Saez und Gabriel Zucman versucht, die effektiven Steuersätze seit Einführung einer Bundeseinkommensteuer im Jahre 1913 zu errechnen. Für die fünfzig Jahre zwischen 1930 und 1980 ergaben ihre Daten für das reichste Tausendstel eine reale Steuerlast von durchschnittlich über fünfzig Prozent ihrer Einkommen, dreimal so hoch wie die der unteren neunzig Prozent der Einkommensskala. Spitzensteuersätze von durchschnittlich knapp achtzig Prozent legten faktisch ein Höchsteinkommen fest. Seit den 1980er-Jahren jedoch ist das Steuersystem der USA den Berechnungen von Saez und Zucman zufolge so stark regressiv geworden, dass es fast zu einem Einheitssteuersatz (flat tax) geführt hat. Inklusive aller Einkommens-, Unternehmens-, Kapital- und Konsumsteuern sowie der Sozialversicherungsbeiträge beträgt der durchschnittliche Steuersatz der Amerikaner 28 Prozent, effektiv bezahlen alle Einkommensklassen zwischen 25 und 30 Prozent, die reichsten 400 Amerikaner sogar nur 23 Prozent. Als Folge massiver Senkungen der Spitzensteuersätze, der Steuern auf Unternehmensgewinne und Kapitalerträge sowie Steuerflucht und zahlreicher legaler Schlupflöcher, die von einer »Steuervermeidungsindustrie« geschickt optimiert werden, sei, so das Fazit der Studie, Amerika zu einer »Plutokratie« geworden, in der nicht demokratische Mehrheiten, sondern Lobbyisten, Wirtschaftsinteressen und einzelne mächtige Großkapitalisten die Politik bestimmen.[20]

Politikwissenschaftliche Untersuchungen dazu, wessen Interessen in der Gesetzgebung des Kongresses Berücksichtigung finden, kommen übereinstimmend zu dem Schluss, dass die gewählten Repräsentanten des Volkes die Interessen und Präferenzen der unteren Einkommensschichten weitgehend ignorieren. Dieser Befund kann kaum überraschen, denn Amerikas politische Elite gehört, unabhängig von der Parteizugehörigkeit, überwiegend selbst der Oberklasse an. Im Januar 2014 berichtete die New York Times(5), dass von den 535 Abgeordneten und Senatoren im US-Kongress erstmals mehr als die Hälfte über ein Nettovermögen von über einer Million Dollar verfügte und das mittlere Einkommen der Volksvertreter die Millionengrenze überschritten hatte; der reichste Senator, ein Republikaner aus Kalifornien, wurde auf ein Vermögen von mehreren Hundert Millionen Dollar taxiert. »Die Mitglieder des Kongresses«, so ein Kommentar, »scheinen nicht mehr nur besonders aufgeschlossen gegenüber den Wünschen der Reichen, sie sind die Reichen.« Politiker, die nicht über große persönliche Vermögen verfügen, sind aufgrund der explodierenden Wahlkampfkosten auf die Spenden von Lobbyverbänden und reichen Gönnern angewiesen. Alle Versuche, die private Wahlkampffinanzierung zu begrenzen, wurden im Kongress verwässert. Zudem stufte der Oberste Gerichtshof(14) der USA 2010 gesetzliche Verbote indirekter Wahlwerbung – konkret die Finanzierung von politischen Botschaften ohne direkte Wahlempfehlung – durch Wirtschaftsverbände, Firmen oder Gewerkschaften(13) als verfassungswidrige Beschränkung der Redefreiheit ein. Kritiker sahen das Urteil als Dammbruch, der den Einfluss reicher Spender und Lobbyisten noch weiter steigern und die Prioritäten der US-Politik noch mehr zugunsten der Reichen verschieben werde.[21]

Amerikas Politik, so scheint es, ist in den vergangenen Jahrzehnten von der Mittelklassedemokratie zu einem politischen Selbstbedienungsladen der Reichen geworden, die Sozialausgaben kürzen, um ihre eigenen Steuern senken zu können, obwohl Meinungsumfragen zufolge die Mehrheit der Amerikaner andere Präferenzen hat. Wie erklärt sich dieses Paradox? Warum enteignen die neunzig Prozent nicht das obere Zehntel, das »eine Prozent« oder wenigstens die Hyperreichen?[22] Eine Antwort auf diese Frage lautet: weil die amerikanische Demokratie schon längst in Ketten liegt, wie die Historikerin Nancy MacLean in ihrem gleichnamigen Buch von 2016 (Democracy in Chains) nachzuweisen versucht. Der Siegeszug des Neoliberalismus, so ihre These, folgte dem »geheimen Plan« einer kleinen Clique libertärer Ökonomen und rechtslastiger Milliardäre, allen voran die Brüder Charles und David Koch(1)(1), Eigentümer eines in Kansas ansässigen Chemie- und Ölkonzerns. Die libertäre Rechte habe beharrlich intellektuelle und politische Netzwerke geknüpft, um Steuern und den Wohlfahrtsstaat zu diskreditieren und die Institutionen der USA so zu unterwandern, dass eine Politik gegen die Plutokratie unmöglich werde. Die Libertären seien in Wirklichkeit Anhänger eines autoritären Klassenstaates, für sie zähle allein die Freiheit der wenigen Reichen, »um den Vielen elementare Fairness und Freiheit vorenthalten zu können«.[23]

Dass die Verfassungsordnung und die Institutionen der USA – die checks and balances(4) – demokratische Mehrheitsbildung erschweren, ist unbestreitbar und wird von Kritikern seit langem beklagt. MacLeans These leidet jedoch an zwei Blindstellen. Erstens unterstellt sie eine Verschwörung, wo es keine gab. Libertäre Intellektuelle und Politiker haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass für sie die Freiheit des Einzelnen und das Recht auf Eigentum Vorrang vor dem Willen der Mehrheit genießen und vor dem unersättlichen Steuer- und Interventionsstaat geschützt werden müssten. Daher fällt es zweitens schwer, das amerikanische Volk als argloses Opfer plutokratischer Machenschaften zu sehen. Vielmehr genossen und genießen die Hochschätzung des Eigentums, die Forderung nach Steuersenkungen und das generelle Misstrauen gegenüber dem Staat breite Zustimmung in der Wählerschaft. Die neoliberale Agenda war besonders in den 1980er- und 1990er-Jahren populär, als sie Wirtschaftswachstum und niedrige Steuern für alle zu bringen schien, auch wenn die Vorteile dieser Politik höchst ungleich verteilt waren. So zahlten Normalverdiener infolge der Steuersenkungen unter Präsident George W. Bush(1) jährlich knapp 1200 Dollar weniger an den Fiskus, während das oberste Hundertstel 58 000 Dollar und das reichste Tausendstel satte 520 000 Dollar einstrichen. Für die politische Akzeptanz solcher Disparitäten spielt nach Auffassung von Sozialforschern auch das geringe ökonomische Wissen der Durchschnittsbevölkerung eine Rolle, die die Verteilungseffekte von Steuersenkungen nicht verstehe und vor allem an der Reduzierung der eigenen Steuerlast interessiert sei.[24]

Auch wenn sich die Demokraten dem neoliberalen Zeitgeist anpassten, wurde die Politik der Steuergeschenke für die Reichen und des Sozialabbaus für die unteren Schichten in erster Linie von der Republikanischen Partei vorangetrieben. Seit der Ära Reagan(23) gelang es der Grand Old Party, Deregulierung, Steuersenkungen und den Abbau des Wohlfahrtsstaates als Teil einer konservativen Agenda auch in den Wählerschichten mehrheitsfähig zu machen, die früher einmal das Rückgrat der New-Deal-Koalition(31) gebildet hatten. Warum »viele Millionen Amerikaner mit bescheidenem Einkommen diese Partei nicht nur wählen, sondern ihr sogar loyal ergeben sind«, wie die Politikwissenschaftler Jacob Hacker und Paul Pierson beklagen, ist die politische Preisfrage, an der sich Amerikas Linke seit Jahrzehnten abarbeiten. Die dominante Erklärung heißt Manipulation. In seinem vieldiskutierten Buch von 2004, What’s the Matter with Kansas? (dt. Was ist mit Kansas los?), schleuderte der Journalist Thomas Frank eine ebenso wortgewaltige wie frustrierte Jeremiade gegen »die Leute, die ihre eigenen Interessen nicht kapieren« und sich das Hirn von konservativen Kulturkriegern vernebeln ließen, die ihnen einredeten, ihre Hauptprobleme seien Abtreibung(8), Homosexuellenehe(4) und Schulgebete. In Wirklichkeit gehe es jedoch darum, »kulturelle Wut für ökonomische Ziele« auszubeuten: »Der Trick funktioniert immer. Du willst gegen Abtreibung stimmen, was du kriegst, sind niedrigere Kapitalertragsteuern. Du willst dein Land wieder stark machen und bekommst Deindustrialisierung!« Die konservative Bewegung, so Frank, sei eine Bewegung von Arbeitern, »die der Arbeiterklasse historischen Schaden zufügt«, Amerika erlebe eine »umgekehrte Französische Revolution, in der die Sansculotten mehr Macht für die Aristokratie fordern«. Frank und viele andere Liberale in der New-Deal-Tradition(32) geben der amerikanischen Linken und der Demokratischen Partei eine Mitschuld an der Misere, weil sie sich bereitwillig auf den Kulturkampf eingelassen und sich zu viel um ethnische und sexuelle Minderheiten und zu wenig um ihre blue-collar-Stammwählerschaft gekümmert hätten.[25]

Wenn – gut marxistisch(10) formuliert – das Sein das Bewusstsein bestimmt, zeichnen sich große Teile der »unteren neunzig Prozent« der Amerikanerinnen und Amerikaner anscheinend durch ein hartnäckig »falsches Bewusstsein« aus, weil sie kulturellen Wertvorstellungen Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen geben. Schon Max Weber(1) wies in seinen religionssoziologischen Studien darauf hin, dass Menschen ihre Interessen auf der Grundlage ihrer Werte und »Weltbilder« definieren und danach ihr Handeln ausrichten.[26] Die Weltbilder und politischen Prioritäten religiöser Konservativer in den USA werden offensichtlich nicht von ökonomischen Interessenkalkülen bestimmt, und moralische Postulate wie der Kampf gegen die Abtreibung(9) genießen Vorrang vor ökonomischer Verteilungsgerechtigkeit. Zudem ist fraglich, ob der von Frank und vielen anderen Autoren unterstellte Gegensatz zwischen materiellen Interessen und kulturellen Werten überhaupt als solcher wahrgenommen wird. Denn zu den wirkmächtigsten Weltbildern der amerikanischen Kultur gehört der American Dream, an den zu glauben zivilreligiöse Pflicht ist, unabhängig davon, was Ökonomen und Soziologen über die tatsächlichen Chancen auf sozialen Aufstieg durch harte Arbeit sagen. Zu den vielen Klischees mit wahrem Kern, die über Amerika kursieren, gehört, dass einfache Leute gegen Steuererhöhungen für Millionäre sind, weil sie hoffen, bald selbst Millionäre zu sein. Kurz nach der Finanzkrise und der Großen Rezession kam eine Studie des Pew Research Center zu dem Ergebnis, dass zwar eine Mehrheit der Einschätzung »die Reichen werden reicher und die Armen ärmer« zustimme, es jedoch »keinerlei Anzeichen wachsender Feindseligkeit gegenüber den Reichen und Erfolgreichen gibt. Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass Menschen mit niedrigem Einkommen zynischer geworden sind, was die Fähigkeit des Individuums betrifft, sein eigenes Schicksal zu kontrollieren«. Der Glaube an individuelle Chancengleichheit, nicht die Forderung nach Verteilungsgerechtigkeit, bildet den Kern der amerikanischen Wirtschaftsethik. Die breite Resonanz des Neoliberalismus beruhte daher auch auf dem Versprechen, durch Stärkung der Privatinitiative, Steuererleichterungen und Bürokratieabbau dem amerikanischen Traum neuen Schub zu verleihen. Die Republikaner, bilanziert der Politikwissenschaftler Thomas E. Patterson, errangen ihre Wahlsiege mit einer einfachen und eingängigen Botschaft: »Big government ist das Problem, Steuersenkungen und Deregulierung die Lösung; die Flut hebt alle Boote an, und wer hart arbeitet, kann sich seinen American Dream erfüllen.«[27]

Solange die US-Bürgerinnen und -Bürger an Aufstiegsmöglichkeiten, Chancengleichheit und Fairness glauben, sichert die kulturelle Norm des amerikanischen Traums politische Stabilität und Legitimität. Aber dieser Glaube ist nicht unerschütterlich. Wenn ihre Einkommen sinken oder stagnieren, wenn ihnen trotz harter Arbeit der soziale Abstieg droht, wenn der Verlust des Arbeitsplatzes oder eine schwere Krankheit eine finanzielle Katastrophe bedeuten, steigt auch bei Amerikanern die Neigung zur politischen Radikalisierung. Frustration und Wut suchen sich ihre Ventile und entladen sich schlimmstenfalls in Gewaltexzessen. Die Erfahrung, den hohen Erwartungen an den Erfolg durch eigene Leistung nicht zu genügen, und das Verlangen, sich für am Arbeitsplatz oder in der Schule erlittene Demütigungen zu rächen, sind nach Auffassung von Kriminologen ein wichtiger Grund dafür, warum amerikanische Männer so häufig zur Waffe greifen und scheinbar wahllos Blutbäder anrichten. Viele der vermeintlich unpolitischen mass shootings(1) verwirrter »Einzeltäter« erweisen sich bei näherem Hinsehen als Kehrseite des American Dream.[28]

Wirtschaftlicher Niedergang und Statusfurcht führen keineswegs automatisch zur Delegitimierung des Kapitalismus, sondern richten sich häufig gegen Minderheiten, die zu »Sündenböcken« für die eigene Misere gemacht werden. In der amerikanischen Geschichte haben Rassenkonflikte immer wieder Klasseninteressen überlagert. Das Scheitern rassenübergreifender Klassenbündnisse ist geradezu das große historische Trauma der amerikanischen Linken. Der Führer des populistischen Agrarprotests Tom Watson(1), der in den 1890er-Jahren eine Allianz weißer und schwarzer Farmer im Kampf gegen Großgrundbesitzer und Eisenbahngesellschaften zu schmieden versuchte, klagte einmal resigniert, arme Weiße würden sich lieber »freudig an die Ketten ihres Elends klammern«, als sich auf das »Experiment« der Solidarität mit Schwarzen einzulassen. Das ökonomische Programm des New Deal(33), so argumentieren viele Historiker, war nur deshalb mehrheitsfähig, weil Präsident Franklin Roosevelt(6) die Rassendiskriminierung weitgehend ausblendete. Als Lyndon Johnson(66) in den 1960er-Jahren den Krieg gegen die Armut mit dem Kampf für die Bürgerrechte der Afroamerikaner verknüpfte, begann die Abwanderung der weißen Arbeiterklasse ins Lager der Konservativen. Der White Backlash(12) gilt vielen Linken daher als Hauptgrund, warum es den »Plutokraten« immer wieder gelingt, eine Massenbasis für eine Politik zu gewinnen, die den objektiven ökonomischen Interessen breiter Wählerschichten zuwiderläuft.[29]

Die Überwindung der Rassenspaltung war und ist eine frustrierende Herausforderung für Amerikas Progressive. Als Senator Barack Obama(1) im Präsidentschaftswahlkampf 2008 um die Unterstützung der weißen Mittel- und Arbeiterklasse warb, stellte er sich demonstrativ in die Tradition des amerikanischen Linkspopulismus, der an die gemeinsamen ökonomischen Interessen des »Volkes« appelliert. Ausdrücklich billigte der afroamerikanische Präsidentschaftskandidat den Weißen zu, dass auch sie Grund zur Wut hätten: »Sie haben ihr Leben lang hart gearbeitet, nur um zu sehen, dass ihre Jobs ins Ausland verlagert wurden und ihre Renten verloren gingen. Sie haben Angst vor der Zukunft und sehen ihre Träume zerrinnen; in einer Zeit stagnierender Löhne und globalen Wettbewerbs sehen sie Chancengleichheit als Nullsummenspiel, in dem deine Träume auf meine Kosten gehen.« Er, so Obama(2), wolle endlich darüber sprechen, »dass das wirkliche Problem nicht darin besteht, dass jemand, der nicht so aussieht wie du, dir den Job wegnimmt, sondern dass das Problem das Unternehmen ist, für das du arbeitest und das deinen Arbeitsplatz aus Profitgier ins Ausland verlagert«. Alle Amerikaner, gleich welcher Hautfarbe, müssten erkennen, dass Investitionen in das Gesundheits- und Bildungswesen und in ein besseres Sozialsystem der großen Mehrheit der Gesellschaft zugutekämen.[30]

Doch die Vorstellung, dass Fortschritte und Zuwächse für die nichtweißen Minderheiten zu Lasten der weißen Mehrheit gehen, ist tief in der Geschichte und der politischen Kultur der USA verwurzelt. Studien haben gezeigt, dass das Misstrauen vieler weißer Amerikaner gegen den Staat im Allgemeinen und den Sozialstaat im Besonderen in der Befürchtung gründet, dieser verschwende ihr Geld zugunsten von Minderheiten. Die gezielte Minderheitenförderung gilt in weiten Teilen der konservativen Öffentlichkeit als »umgekehrte Diskriminierung«, auch wenn es keine Belege dafür gibt, dass affirmative action(2) auf Kosten der weißen Mehrheit gegangen ist. Das Gefühl vieler Weißer, sie seien die Verlierer der Bürgerrechtsreformen und des Wandels in den Rassenbeziehungen, wird von den einschlägigen Forschungen nicht bestätigt. Eine 2015 veröffentlichte Studie der US-Bundesbank stellte fest, dass sich in den vorausgegangenen 25 Jahren an den relativen Vermögensunterschieden zwischen Weißen und Afroamerikanern wenig geändert hatte und weiße Familien im Mittel ein rund zwölfmal so hohes Vermögen besaßen wie schwarze Familien; bei den Einkommen erreichten Schwarze nicht einmal sechzig Prozent des mittleren Niveaus der Weißen. Von den zehn Prozent der reichsten Amerikaner sind mehr als neun Zehntel weiß, aber weniger als zwei Prozent schwarz. Dafür sind Afroamerikaner dreimal so häufig von Armut betroffen wie weiße Amerikaner.[31]

Dies ändert freilich nichts daran, dass bis zu dreißig Millionen Weiße an oder unterhalb der Armutsgrenze leben – mehr als Schwarze und Hispanics zusammen. Die amerikanische Oberklasse und erst recht die Hyperreichen sind ganz überwiegend weiß, aber die Mehrheit der Weißen ist weder reich noch wohlhabend, sondern gehört zu den drei Vierteln der US-Bevölkerung, deren finanzielle Lage nach Einschätzung der genannten Bundesbankstudie unsicher bis prekär ist und die kaum über Rücklagen verfügen, um unvorhergesehene Ausgaben und Schicksalsschläge abzufangen.[32] Die Forderung linker Identitätspolitik, sie müssten endlich ihre »weißen Privilegien« aufgeben, löst bei der Mehrheit der weißen Amerikanerinnen und Amerikaner daher verlässlich heftige Abwehrreflexe aus.

Dabei geht es nicht allein um materiellen Wohlstand, sondern ebenso um soziale Anerkennung. Dass der Traum vom sozialen Aufstieg auch für die Angehörigen der weißen Mittel- und Arbeiterklasse immer mehr zur Illusion wurde, fand in der amerikanischen Öffentlichkeit lange Zeit nur geringe Beachtung. Linke und Liberale thematisierten vor allem die Armut und Diskriminierung von Minderheiten, und auch Konservative waren auf die soziale Devianz der black underclass(1) fixiert. Charles Murray(2), der in den 1990er-Jahren eine heftige Kontroverse mit der These ausgelöst hatte, der Intelligenzquotient determiniere die soziale Schichtung, beklagte zwar die Entstehung einer neuen weißen Unterschicht, die in ihrem Sozialprofil immer mehr der sogenannten black underclass ähnele: Männer ohne Arbeit, zerrüttete Familien, Drogenkonsum, hohe Kriminalitätsraten und Abhängigkeit von Sozialleistungen. Murray sah darin jedoch vor allem eine moralische Krise, die durch die Rückkehr zu traditionellen Werten wie Familiensolidarität, Religion und Fleiß, auf keinen Fall aber durch Übernahme des »europäischen Modells« der angeblichen sozialstaatlichen Subventionierung des Müßiggangs überwunden werden sollte.[33]

Paternalismus gegenüber den Unterschichten war kein Monopol der Konservativen. Viele liberale Intellektuelle entdeckten die white working class erst, als diese Donald Trump(7) ins Weiße Haus verhalf, und sie reagierten oft eher mit Unverständnis und Herablassung darauf, dass die offenkundig durch rassistische und sexistische Parolen verblendeten weißen Männer einem Plutokraten hinterherliefen. Eine Ausnahme war das vielbeachtete Buch Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right (dt. Fremd in ihrem Land: Eine Reise ins Herz der amerikanischen Rechten) der Soziologin Arlie Hochschild. Am Beispiel des ländlichen Louisianas lieferte Hochschild eine dichte Beschreibung der Mentalitäten und Lebenswelten der weißen Amerikanerinnen und Amerikaner, die das Rückgrat des Rechtspopulismus bilden. Objektiv seien diese Menschen Verlierer der Globalisierung und des Neoliberalismus, doch ihre »emotionale Wahrheit« sei eine andere. Sie handele davon, dass die liberale Mainstream-Kultur weiße Südstaatler als rednecks und Rassisten stigmatisiere, die sich für ihre Geschichte und Herkunft schämen sollten, während Minderheiten allenthalben als Opfer gehätschelt und als Helden gefeiert würden. Donald Trump(8) habe diese emotionale Botschaft verstanden und in Identitätspolitik für weiße Männer übersetzt. Hochschild plädiert dafür, die »tiefe Story« ihrer Protagonisten ernst zu nehmen, aber wie man Leuten mit Empathie begegnet, deren Weltbild man für grundfalsch hält, lässt auch sie offen.[34]

Zu Hochschilds Beobachtungen gehörte auch, dass die Wut und Trauer über den Hegemonieverlust des weißen Amerika kaum durch eine großzügigere Sozialpolitik zu besänftigen sein dürften, die viele ihrer Gesprächspartner ausdrücklich ablehnten. Die »Gefühle der Missachtung und Entwertung«, die der Soziologe Andreas Reckwitz bei den absteigenden Klassen der Globalisierungsverlierer diagnostiziert, spiegeln nicht primär materielle Not, sondern mehr noch kulturelle Entfremdung.[35] Ihre Wut richtet sich nicht gegen Plutokraten wie Trump(9), der sich geschickt als Inkarnation des American Dream zu inszenieren versteht, sondern gegen liberale Eliten und gegen die Masseneinwanderung, die sie zum »Fremden im eigenen Land« gemacht habe. Im liberalen Diskurs westlicher Gesellschaften gilt Einwanderung als ökonomische und demografische Notwendigkeit ebenso wie als Quelle kultureller Bereicherung und Vielfalt. Opposition und Skepsis geraten rasch unter Xenophobie- und Rassismusverdacht. Doch die demografische Transformation, die sich seit den 1960er-Jahren vollzieht, ist real, und sie hat mindestens ebenso gravierende politische Konsequenzen wie die ökonomische Umverteilung von unten nach oben.