Dalle lettere relative al periodo più acuto della malattia e del suo superamento si desume che furono il padre in ansia, gli amici devoti e l’amore per lo studio a riportare in vita Seneca quando era ormai sull’orlo della morte. Ma nella Consolazione alla madre Elvia egli disegna un quadro del tutto diverso. Nel momento in cui la sua condizione si aggravò pericolosamente, si legge, intervenne la «gentile» sorella della madre (sorellastra, probabilmente), che lo prese e lo portò con sé in Egitto, nella speranza che il clima caldo gli giovasse. La zia, donna colta e ben introdotta, andava a raggiungere il suo futuro sposo, il prefetto romano Gaio Galerio ad Alessandria.

A quel tempo l’Egitto era in genere ritenuto il paese ideale per la cura delle malattie polmonari, anche se non da Plinio, il quale sosteneva che la vera ragione dei miglioramenti era la lunga traversata del Mediterraneo. L’aria impregnata di acqua salmastra asciugava la congestione dei polmoni e persino il mal di mare era benefico per la testa, gli occhi e il torace. Plinio raccomandava anche altri rimedi: il succo di porro (Storia naturale 20, 22) e, soprattutto, il sangue dei cavalli selvaggi, purtroppo non facile da reperire, che poteva essere eventualmente sostituito con una pozione di latte d’asina e succo di porro, integrati da nasturzio e miele. Infine, per l’asma e per tutte le difficoltà respiratorie erano un vero toccasana il fegato di volpe mescolato con il vino rosso, o la cistifellea di orso sciolta nell’acqua (28, 55). E chissà che Seneca, sempre attorniato dai medici più prestigiosi, non abbia provato questi rimedi.

Quando partì per l’Egitto, Seneca aveva circa venticinque anni. Vi rimase per circa un decennio, probabilmente quasi sempre ad Alessandria, che era allora una grande metropoli multiculturale, passata sotto il dominio romano dopo la sconfitta di Cleopatra nel 31 a.C. All’inizio si suppone abbia trascorso parecchio tempo a letto, ma poi dovette rimettersi a sufficienza per riprendere gli studi e dedicarsi alla scrittura. La città ospitava la biblioteca più famosa dell’antichità, e questo non poteva che fargli piacere. L’avevano fondata i Tolomei, la dinastia macedone di lingua greca che aveva governato l’Egitto dal III secolo a.C. Correva voce che Giulio Cesare l’avesse incendiata, ma forse il danno fu solo parziale o forse l’incendio fu semplicemente un’invenzione. Ad Alessandria, comunque, i libri abbondavano. Seneca studiò la cultura, la storia e i costumi locali, e compose un trattato sull’Egitto, che è andato perduto. In quegli anni coltivò anche gli studi filosofici e forse compose diversi scritti, nessuno dei quali, purtroppo, può essere datato con precisione, perché non sappiamo nulla di quel periodo così formativo.

A poco a poco Seneca ritrovò le forze, aiutato anche dalle attenzioni amorevoli della zia: «Sono guarito da una lunga malattia per le sue affettuose cure materne» (Consolazione alla madre Elvia 19, 2). Nel 31 lasciò l’Egitto per Roma. Il viaggio per mare durava di solito tre settimane: la nave, partita da Alessandria, faceva una prima tappa a Creta, poi una seconda nel nord della Sicilia e di qui raggiungeva la costa tirrenica risalendola fino alla capitale. Non è escluso che insieme a Seneca ci fosse anche lo zio, che in quello stesso periodo annegò durante la traversata, ma è più probabile che Lucio viaggiasse su un vascello più affidabile, e infatti raggiunse Roma sano e salvo insieme alla zia.

Seneca aveva ormai circa trentacinque anni, un’età piuttosto avanzata, secondo le consuetudini romane, per intraprendere la carriera politica. Per sua fortuna, però, la zia era abile, poteva contare su relazioni importanti ed era pronta ad aiutarlo. Come egli ricorda alla madre:

Ha spiegato la sua influenza per farmi riuscire questore e, lei che non ha mai avuto il coraggio di parlare o salutare a voce alta, per tenerezza verso di me, ha vinto il suo riserbo. La sua vita sempre appartata, la sua modestia che la opponeva alla villana petulanza di tante donne, il suo desiderio di tranquillità, i suoi costumi, tenuti in serbo per la casa e la quiete, non le impedirono per nulla di farsi anche ambiziosa per me.

(Consolazione alla madre Elvia 19, 2)

L’ufficio di questore era il primo gradino del cursus honorum, la carriera seguita dai rampolli delle classi alte romane. In circostanze normali, per concorrervi bisognava avere prestato servizio per dieci anni nell’esercito e avere raggiunto il grado di generale. Seneca non era mai stato sotto le armi, ma ottenne ugualmente l’incarico, grazie ai buoni uffici della solerte zia materna.

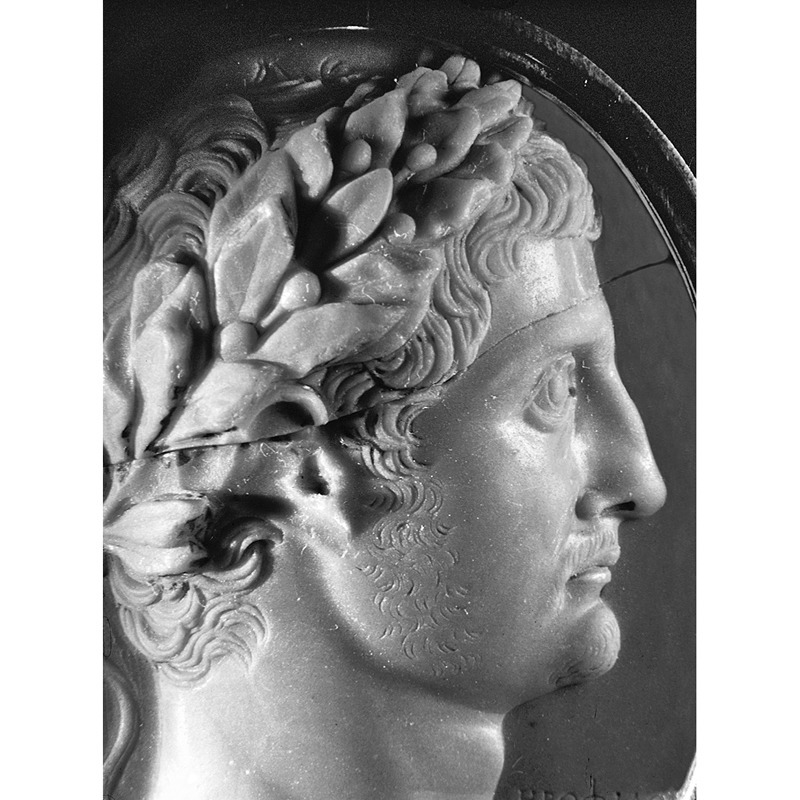

Fino a quel momento egli non aveva mai mostrato alcun interesse per la vita pubblica. Forse negli anni precedenti la malattia lo aveva così debilitato che si era convinto di non poter aspettarsi alcun futuro, se non la morte. Ma può anche darsi che da giovanissimo avesse aspirato a condurre un’esistenza tranquilla, scrivendo di filosofia e insegnando. E non è escluso che a tenerlo lontano dall’arena politica avessero contribuito anche i pericoli della vita alla corte di Tiberio (fig. 6). Comunque, quando ritornò a Roma, era pronto a tuffarsi nella mischia. La descrizione delle ambizioni della zia per la carriera del nipote ha un che di paradossale: fu lei a spianargli la strada, ma non era un’arrivista; fu lei ad aiutarlo ad affermarsi nella grande città, eppure era una donna semplice. L’intento di Seneca è chiaro: vuole dissipare qualsiasi sospetto non solo intorno alla zia, ma anche intorno a se stesso. Implicitamente, si autoritrae come un provinciale timido, privo di ambizioni, e che solo per caso si è trovato fra le mani una carriera brillante. Naturalmente si tratta di una posa, che non ha niente a che vedere con la realtà, ma dimostra fino a che punto Seneca avesse già introiettato i modi sociali indispensabili per avere successo nella vita pubblica.

6. Tiberio, imperatore dal 14 al 37 d.C., fu solitario e feroce; la corte era dominata da un’atmosfera di paura e sospetto.

La Roma nella quale Seneca approdò nel 31 d.C. attraversava una fase interessante e insieme terribile della sua storia. L’imperatore Tiberio, figlio adottivo di Augusto, era salito al potere nel 14, ma non si dava gran pena di governare: sperava che le ruote del regime continuassero a girare senza il suo intervento. Nel 26 si stabilì sull’isola di Capri, dove, secondo le malelingue, passava da un’orgia all’altra. Nel frattempo non mancavano i pretendenti al trono imperiale. Il più noto era Lucio Elio Seiano, che nel 31 fu nominato console e sfruttò il prestigioso incarico come una leva per assumere il controllo dell’impero. Il suo complotto fu però scoperto, e Tiberio inviò al Senato l’ordine di giustiziare immediatamente il cospiratore. Seiano e i suoi seguaci furono mandati a morte nel giro di pochi giorni, e nelle settimane seguenti il letargico Tiberio si svegliò dal torpore quel tanto che bastava per ordinare un’altra strage di oppositori ed eliminare tutti coloro che erano coinvolti nelle trame.

La vita di Seneca sotto Tiberio si svolse all’insegna della paura. I primi anni del suo regno furono relativamente buoni, paragonabili addirittura a quelli del Divino Augusto (La clemenza 1, 1). Negli anni successivi, però, proprio quando ebbe inizio la carriera pubblica di Seneca, Tiberio divenne paranoico e asociale fin quasi alla follia. Il filosofo lo descrive brutale e avido, un uomo assolutamente incapace di generosità: persino i suoi doni erano sempre accompagnati da rimproveri e lasciavano l’amaro in bocca, tanto da far svanire nel beneficiario qualsiasi senso di gratitudine (I benefici 2, 7). A un vecchio amico che gli chiedeva «Ti ricordi...?», l’imperatore aveva subito tappato la bocca: «Non mi ricordo che cosa sono stato». Tiberio diceva di avere completamente dimenticato la sua vita precedente. «Aborriva qualunque rapporto con amici e coetanei … voleva che si guardasse unicamente alla sua fortuna presente, che si pensasse solo a quella e si parlasse solo di quella: considerava ogni vecchio amico una spia» (5, 25, 2). Nella Roma di quegli anni trionfavano la delazione, lo spionaggio e il sospetto: un clima simile a quello dell’America del maccartismo. Sotto Tiberio Cesare, scrive Seneca, «ci fu una continua frenesia di accusare, che divenne quasi un’abitudine generale e rovinò Roma in piena pace più gravemente di qualsiasi guerra civile» (3, 26, 1). Non solo tutti i discorsi e gli scritti pubblici erano controllati, ma si poteva essere chiamati a rispondere anche delle azioni all’apparenza più innocenti, dei gesti più spontanei. Con una sorta di umorismo nero, Seneca racconta l’aneddoto di un uomo della guardia pretoriana, che portava al dito un anello con l’effigie dell’imperatore. Una sera si ubriacò e prese in mano un pitale, presumibilmente per orinare, e toccò quell’oggetto impuro con la mano inanellata (3, 26, 2). Al banchetto partecipava anche una spia, che, notato il gesto, chiamò i convitati a testimoni della profanazione. L’uomo sarebbe stato giustiziato, se un suo schiavo non avesse avuto la prontezza di spirito di far scivolare l’anello sul proprio dito, appena in tempo per «dimostrare» l’innocenza del padrone. Forse fu per tutto questo che Seneca si trattenne così a lungo in Egitto anche dopo la guarigione. È comprensibile che fosse riluttante, non solo per ragioni di salute, a rientrare in quel mondo di sospetto e paura. Che poi però decidesse di nuotare in quelle acque torbide e ottenesse un successo significativo sotto Tiberio è anche un segno del suo coraggio, della sua curiosità e della sua ambizione.

Gli anni trascorsi a Roma sotto Tiberio gli impartirono una grande lezione sulla necessità che l’imperatore fosse generoso e clemente con i sudditi, un argomento su cui Seneca avrebbe poi insistito a lungo nei discorsi scritti per Nerone. Quegli anni gli fecero anche capire chiaramente quali pericoli corresse un consigliere o un pubblico servitore che avesse cercato di diventare più potente del principe, com’era accaduto a Seiano. La sua cospirazione aveva avuto quale unico risultato quello di inasprire ancora di più quell’atmosfera paranoica, in cui si creavano – o si immaginavano – costantemente complotti e controcomplotti. La cultura della paura che regnava fra le élite romane di quel periodo fu sostanzialmente funzionale all’instabilità del sistema imperiale: per tenere saldamente le leve del potere, l’imperatore aveva bisogno di assicurarsi che l’aristocrazia, nelle cui mani un tempo era il controllo del governo, restasse debole. Non è questa, però, la visione che Seneca ci propone. Egli presenta invece la mancanza di generosità di Tiberio e l’atmosfera di terrore da lui coltivata semplicemente come difetti personali. E con l’aneddoto del pitale e dello schiavo fedele sembra dirci che la migliore risposta in quel mondo di pericolo costante è la vigilanza individuale, l’integrità e la lealtà verso il proprio gruppo sociale, non l’opposizione esplicita al regime. Furono queste le lezioni che Seneca apprese sotto Tiberio e che non avrebbe mai rinnegato negli anni turbolenti che seguirono.

7. Caligola, imperatore dal 37 al 41 d.C., pare avesse deciso di mandare a morte Seneca e avesse desistito, essendo venuto a conoscenza che sarebbe comunque morto presto di malattia.

Il clima di terrore peggiorò con l’ascesa al trono nel 37 d.C.dell’imperatore romano più folle di tutti i tempi: Caligola (fig. 7). Le fonti antiche lo dipingono crudele e pervertito oltre misura, un principe che amava uccidere per il gusto di farlo, che aveva rapporti incestuosi con le sorelle e dichiarava di essere un dio. Naturalmente i testi che riportano queste accuse furono scritti sotto gli imperatori successivi da autori che quindi avevano anche altri motivi per denigrare i predecessori. Gli storici moderni tendono a ritenere Caligola probabilmente meno pazzo di quanto suggeriscano le fonti.2

Seneca, però, non spende una sola parola in difesa di Caligola: lo raffigura spesso e volentieri come un mostro, divorato e trascinato alla follia dalla rabbia.3 Nell’Ira riporta un episodio atroce: Gaio Cesare aveva rinchiuso in prigione un giovane, «perché non ne sopportava la raffinatezza e la chioma troppo ben curata». Quando il padre andò a implorarlo di risparmiare il figlio, Caligola diede ordine di uccidere il ragazzo. La sera stessa invitò a cena il genitore e lo costrinse a sedersi a tavola a banchettare insieme a lui, senza togliergli mai gli occhi di dosso. Quel padre, scrive Seneca, ebbe la forza di libare, benché gli sembrasse di «bere il sangue del figlio», e accettò tutto quello che gli veniva offerto, profumi, ghirlande di fiori e bevande, senza mai mostrare la propria sofferenza. E sapete perché lo fece? Perché, è la risposta agghiacciante di Seneca, «aveva un altro figlio» (L’ira 2, 33, 3).

Quell’aneddoto doveva averlo ancora ben impresso nella mente quando compose il Tieste, la tragedia in cui un tiranno mostruoso, Atreo, costringe il fratello Tieste a cibarsi, sotto il suo sguardo, della carne dei propri figli e a bere vino mischiato con il loro sangue. Caligola, come l’Atreo di Seneca, era una sorta di capocomico, che costringeva i suoi sudditi a recitare nel suo sadico teatro della crudeltà. La corte romana dell’epoca – con Caligola, Claudio e infine Nerone, un altro appassionato di teatralità – dava la sensazione, ha osservato giustamente uno studioso, di volere un mondo popolato da attori, nel quale a recitare non era soltanto l’imperatore, ma anche tutti i cortigiani, le cui reazioni venivano scrutate e giudicate dal regista.4

La corte di Caligola era un luogo particolarmente pericoloso per chiunque avesse doti intellettuali. Seneca racconta la vicenda del filosofo stoico Giulio Cano, colpevole di avere suscitato l’invidia del principe.5 Quando questi gli comunicò di averlo condannato a morte, il filosofo replicò: «Grazie, principe ottimo» (La tranquillità dell’animo 14, 4). Il senso della risposta, commenta Seneca, non è chiaro, ma, qualunque sia il significato, «fu comunque una risposta magnanima», perché il filosofo uscì di scena come un uomo coraggioso e integro, pur senza pronunciare nessuna critica esplicita contro il suo aguzzino. Ciò che Seneca apprezza è proprio la capacità del filosofo di essere ambiguo. In un mondo in cui dire la cosa sbagliata poteva significare la morte, ma in cui anche l’adulazione più abietta poteva risultare offensiva quanto una sfida diretta, coloro che erano a contatto con l’imperatore erano costretti a coltivare un linguaggio capace di mascherare i propri intenti, o meglio, di dire cose dal significato non univoco (dissimulatio).6 Naturalmente poteva sempre capitare che, pur con tutta l’elusività possibile, si finisse ugualmente ammazzati. Giulio Cano fu giustiziato poco dopo, ma almeno, così ci assicura Seneca, andò incontro alla morte con vera dignità filosofica.

Una domanda a questo punto si impone: come avrà fatto Seneca – anch’egli filosofo stoico nonché oratore e scrittore di talento – a sopravvivere al regno di Caligola e addirittura, così almeno sembra, a prosperare, guadagnando denaro, reputazione, potere, e a fare carriera? Se lo chiedevano anche i suoi contemporanei, e una risposta la troviamo in Cassio Dione. Il quale scrive:

Seneca, che quanto a saggezza superava tutti gli uomini del suo tempo come anche molti altri, per poco non venne mandato a morte senza che avesse commesso alcuna ingiustizia o che ne avesse dato l’impressione, ma per il semplice fatto che in Senato aveva perorato bene una causa in presenza dell’imperatore. Gaio Caligola ordinò quindi che egli venisse mandato a morte, ma poi lo liberò, poiché credette a una donna che era solito frequentare, secondo la quale Seneca aveva una malattia che lo stava logorando e di lì a poco sarebbe morto.

(Cassio Dione, Storia romana 59, 19, 7-8)

L’aneddoto potrebbe anche essere vero: Seneca godeva effettivamente di pessima salute e forse esagerava la gravità delle sue condizioni anche quando erano ormai sotto controllo. Può anche darsi, però, che fosse davvero convinto di essere in punto di morte: la morte è una presenza costante in tutti i suoi scritti. Non si può, d’altra parte, neppure escludere che l’episodio sia stato inventato dai suoi sostenitori per cercare di spiegare come avesse potuto Seneca far fortuna sotto Caligola. In entrambi i casi, val la pena di notare che a salvargli la vita fu anche questa volta una donna, segno evidente che il miele della sua eloquenza esercitava un grande fascino sul genere femminile.

Ben diversa è la spiegazione che Seneca offre della sua vita sotto Caligola e Claudio. Se sopravvisse al regno del primo, afferma, il merito fu della sua pazienza e della sua lealtà, che lo portarono a non avere fretta, a non cedere all’attrazione del suicidio e ad aspettare, per amore degli amici, che il vento cambiasse:

Non mi sono gettato con precipitazione in una decisione disperata per sottrarmi al furore dei potenti. Vedevo presso Gaio [Caligola] gli strumenti di tortura, vedevo il fuoco, sapevo che sotto di lui già da molto tempo l’umanità era caduta così in basso che tra le prove di misericordia era annoverata l’uccisione delle vittime: tuttavia non mi gettai sulla spada né mi precipitai in mare a bocca aperta, perché non sembrasse che per restare fedeli non si potesse far altro che morire.

(Questioni naturali, Prefazione 4, 17)

Queste parole sembrerebbero sottintendere un suo coinvolgimento in qualche complotto contro Caligola, o per lo meno che fosse stato sollecitato a prendervi parte. Forse la deduzione è esatta, o forse all’autore piaceva alludervi, ora che il principe era morto e sepolto. Quel che è certo è che i due non si amavano. Caligola, invidioso della popolarità di Seneca come scrittore, ne criticò lo stile, definendo le sue opere «semplici tirate teatrali», «sabbia senza calcina» (Svetonio, Caligola 53, 2) (la sabbia e la calce erano usate per fabbricare mattoni). La struttura stilistica delle sue opere era, secondo l’imperatore, non più solida di tanti granelli di sabbia, con tutte quelle frasi brevi, senza nessun collante che le tenesse insieme. Non è escluso che queste critiche fossero in realtà dirette a Seneca il Vecchio, ma è più probabile che Caligola volesse sottolineare le affinità tra lo stile del figlio e quello del padre.

In quegli anni la fama di scrittore di Seneca andava crescendo. La prima delle sue opere note, la Consolazione a Marcia, risale al 39 o 40 d.C.7 e rivela molte cose sul programma letterario, filosofico e sociale dell’autore. La dedicataria è una nobildonna, amica di Livia, la moglie di Augusto. L’intento dichiarato è «consolare» Marcia per la perdita del figlio Metilio, morto tre anni prima. L’argomento consente a Seneca di presentarsi come un uomo maturo, capace di offrire conforto a una madre in lutto senza lasciarsi trascinare nel gorgo delle emozioni, ma nel contempo gli offre l’occasione per affermare le sue qualità di scrittore.

La Consolazione a Marcia contiene diversi elementi tipici degli scritti filosofici di Seneca. Innanzitutto è in latino. Esprimendo in questa lingua le dottrine del pensiero greco, l’autore sottolinea che le sue ambizioni non sono soltanto letterarie ma anche filosofiche. Per di più, Seneca si presenta come un uomo molto ben introdotto, uno a cui una donna altolocata come Marcia poteva rivolgersi nel suo dolore.

Il tono distaccato con cui egli parla di un lutto devastante ha suscitato perplessità in molti lettori: «Seneca è notevolmente privo di empatia verso il dolore e la perdita di Marcia», ha commentato un critico.8 Ma è un giudizio non proprio equo. Il genere letterario della consolatio non aveva come obiettivo quello di condividere con il destinatario il dolore per una perdita. Il suo scopo, che i lettori latini avevano ben chiaro, era permettere all’autore di esibire la sua maestria nel riproporre con modalità nuove e stile brillante i cliché utilizzati per confortare i dolenti. Nella Consolazione a Marcia Seneca accenna ad alcune doti del figlio, fra cui la bellezza, ma il suo sforzo è tutto volto a distogliere l’attenzione della madre dalla morte del bambino, indirizzandola verso altre relazioni.

Il centro emozionale è situato negli appelli rivolti al padre di Marcia all’inizio e alla fine del saggio. Il padre era lo storico Cremuzio Cordo, che era stato accusato di tradimento sotto Tiberio (per avere cospirato insieme all’odiatissimo prefetto del pretorio Seiano) e costretto a suicidarsi nel 25 d.C. Evocando Cordo, Seneca dà voce ai propri valori e, implicitamente, difende una vita dedicata alla ricerca intellettuale, scientifica e filosofica, non contaminata dagli aspetti più deleteri della corruzione politica, ma si tiene abbastanza sul vago per quanto riguarda la difesa della repubblica romana effettuata dal padre di Marcia. L’esempio che Cordo ci offre, sembra dire Seneca, non è che si debba sempre e comunque lottare per cambiare la situazione politica, anche a costo della morte, ma piuttosto che gli intellettuali possano sempre trovare nella scrittura e nella contemplazione dell’immensità dell’universo una via per sottrarsi ai terrori e alle limitazioni del proprio tempo. Chissà se questo messaggio consolò Marcia (probabilmente no), ma la lezione offerta da Cordo era importante per Seneca ed egli non la dimenticò mai nella sua vita e nel suo lavoro.

La consolazione si apre con l’invito a Marcia a ricordare il coraggio da lei sempre dimostrato al tempo della persecuzione del padre e a fare appello a quella stessa forza per affrontare il lutto che ora l’affligge. E si conclude con un’immagine confortante della vita nell’oltretomba: il padre e il figlio di Marcia sono stati accolti nei «liberi e immensi spazi dell’eternità, non sono divisi tra loro dall’interporsi di mare, da alte catene di monti, da valli impervie o dalle secche infide della Sirti: tutto per loro è piano e, con naturale agilità e scioltezza, si compenetrano reciprocamente e si confondono con le stelle» (Consolazione a Marcia 25, 3). Infine interviene Cordo, spiegando che la nuova consapevolezza cosmica – filosofica – dei cicli dell’universo, di cui ora egli gode nel mondo ultraterreno, costituisce uno sviluppo della conoscenza storica e insieme il suo superamento:

Mi piaceva raccogliere gli avvenimenti di una sola epoca, che s’erano svolti in una parte infinitesima del mondo e tra pochissimi uomini; ora è possibile vedere l’intera sequenza e l’intreccio di tanti secoli, di tante età, di tutti gli anni; si possono vedere i regni che attendono di sorgere e quelli che stanno per crollare, la caduta delle grandi città e il futuro fluire del mare.

(26, 6)

Cordo aveva scritto una storia del periodo repubblicano, che il Senato aveva dato ordine di bruciare quando l’autore era caduto in disgrazia. Ora Seneca mostra un Cordo che si eleva al di sopra delle sue disgrazie personali e della città che ha tentato di mandarlo in rovina. Dall’alto dei cieli, la stessa Roma, in un periodo che molti ritenevano ancora glorioso, gli appare come una parte remota del mondo. Da quelle altezze, egli scorge non soltanto il passato ma anche il futuro, e vede il crollo delle città, dei poteri e degli imperi; e vede inoltre non soltanto l’estinzione dell’umanità – un evento piccolo nella scala infinita del tempo cosmico – ma anche grandi sommovimenti geologici. E preconizza la fine del mondo in un grande incendio:

Quando poi verrà il tempo in cui il mondo dovrà estinguersi per rinnovarsi, codesti esseri si distruggeranno con le loro stesse forze, le stelle si scontreranno con le stelle e, in una universale conflagrazione dell’essere, arderanno d’un sol fuoco tutti i corpi celesti che ora splendono in buon ordine. Anche noi, anime felici che abbiamo avuto in sorte l’eternità, quando parrà a dio che sia il momento della ricostruzione, divenendo, nella distruzione di tutto, una piccola aggiunta al crollo immenso, ci trasformeremo negli elementi primordiali.

Felice tuo figlio, o Marcia, che già conosce questo!

(26, 6-7)

Queste righe, le ultime del dialogo, dicono poco o nulla sul dolore della madre, come se lo stato emotivo di Marcia non interessasse più all’autore. Ma la loro retorica è possente e mira a distogliere la mente della donna dal lutto, volgendola in un’altra direzione. In questa, che fu una delle sue prime opere, Seneca mostra già di padroneggiare un tipo di scrittura capace di passare agilmente da una visione individuale a una visione cosmica, per rivelare che il mondo è ben più grande e ben più vasto della nostra stessa capacità immaginativa e va oltre ciò che gli esseri umani sono in grado di visualizzare o raggiungere. Attraverso l’elogio agiografico di Cordo, Seneca trasmette anche il messaggio che la scrittura è la via per conquistare una fama e un riconoscimento duraturi.

L’amore legittimo

Con il ritorno a Roma, Seneca fu nelle condizioni di crearsi un ambiente domestico più stabile: una moglie e un figlio, contatti più stretti con i fratelli, la madre, i nipoti. Sappiamo che si sposò ed ebbe un figlio, che però morì da piccolo, nel 41 d.C. (Consolazione alla madre Elvia 2, 5). Seneca accenna soltanto brevemente a questo lutto e sembra voler dire che la scomparsa del bambino è un dolore soprattutto per la nonna Elvia, che ha visto morire in rapida successione non uno, ma tre nipoti, presumibilmente figli di Novato e Mela (2, 4). Sul figlio scomparso Seneca non manifesta alcuna emozione, né qui, né altrove, né accenna quale sia stato il suo ruolo di padre. Il figlioletto fu sepolto dalla nonna Elvia e non sappiamo neppure se Seneca abbia partecipato al funerale di quello che, a quanto ci è dato sapere, fu il suo unico figlio.

Di fronte alla tranquillità con cui Seneca parla della morte del figlio, potremmo essere indotti a credere che sia stato un uomo di una insensibilità mostruosa. Forse, però, faremmo meglio a non emettere sentenze precipitose: la mortalità infantile a quel tempo era molto più frequente di quanto non lo sia ora nel mondo occidentale. Questo non significa che non causasse dolore e lutto, naturalmente, ma la morte di un infante era un evento meno inatteso e quindi meno sconvolgente di quanto non lo sia oggi.

Fra l’altro, l’unica testimonianza che abbiamo della perdita di questo figlio è contenuta nella Consolazione alla madre Elvia, che, si è visto, è un’opera altamente letteraria: non è affatto l’espressione delle emozioni e dei sentimenti più profondi dell’autore, bensì una composizione retorica e filosofica formale di tipo virtuosistico. Ciò che Seneca si propone è ridurre l’intensità del dolore di Elvia, e difficilmente ci sarebbe riuscito se avesse ricordato il suo lutto di padre. Nella consolazione, Seneca indossa la maschera del filosofo e del saggio stoico, capace di spiegare a una madre addolorata e troppo umana perché deve mettere da parte il suo dolore. Dal punto di vista della dottrina stoica la morte di un bambino appartiene al novero delle «cose indifferenti»: non è preferibile, ma non è neppure tale da turbare la tranquillità del saggio. È questo il «personaggio» di cui Seneca veste i panni, e pertanto è impossibile stabilire quanto esso corrisponda alla realtà. Ciò non toglie che si possa considerare crudele anche la semplice pretesa di vedere gli altri, inclusi i figli, come «cose indifferenti». In ogni caso, non possiamo trarre nessuna conclusione chiara sui sentimenti di Seneca riguardo alla morte di suo figlio. Possiamo soltanto essere certi che aveva un figlio e che quel figlio morì.

La Consolazione alla madre Elvia contiene altri due passi indicativi del rapporto di Seneca con l’infanzia. Alla madre egli rivolge un invito pressante:

E guarda ai nipoti che ti hanno dato: Marco è un piccino simpaticissimo, vedendo il quale se ne va ogni tristezza. Non c’è dolore grande o recente, che incrudelisca in un cuore, che egli non riesca a addolcire con le sue carezze. Quali lacrime non asciuga la sua gioia; quale cuore, serrato dall’ansia, non riapre la sua arguzia? Chi non si sentirà invitato al gioco dalla sua spensieratezza? E quel suo chiacchierio, che non ci si stanca di ascoltare, chi non attirerà, strappandolo ai pensieri che l’imprigionano? Mi ascoltino gli dei e ci concedano che questo bimbo sopravviva!

(18, 4-6)

Il piccolo dall’incessante cicalio era probabilmente Marco Lucano, il futuro poeta, figlio del fratello minore di Seneca, Mela. È difficile stabilire quanto corrisponda al vero il fascino che esercitava su di lui quel piccino con il suo continuo cinguettio. Sappiamo però che, non appena fu abbastanza grande, Seneca lo prese sotto la sua ala per insegnargli la letteratura, la retorica, la politica e la filosofia... E per presentarlo a Nerone.

Nello stesso passo della Consolazione alla madre Elvia Seneca parla con grande affetto della nipote Novatilla, figlia del fratello maggiore Novato. È per lui come una figlia adottiva, benché suo padre sia ancora vivo. E ragiona su come un adulto, in questo caso la madre Elvia, possa con i suoi comportamenti essere un modello, un esempio morale per una fanciulla:

Irrobustisci e modella il suo comportamento. I princìpi che ci vengono impressi nella prima giovinezza sono quelli che penetrano più a fondo. Lascia che si abitui alla tua conversazione, che venga formata dalla tua autorità. Tu le darai molto, anche semplicemente con il tuo esempio.

(18, 7-8)

L’idea che sia così facile insegnare l’etica a una adolescente è alquanto ottimistica, di un ottimismo che forse non fu estraneo alla decisione di Seneca di accettare il ruolo di precettore di Nerone. Noi, purtroppo, non abbiamo modo di sapere se Elvia abbia avuto successo con Novatilla.

Veniamo infine alla questione della moglie di Seneca.9 È probabile che le nozze siano avvenute subito dopo il suo ritorno a Roma e l’avvio della carriera politica. Intorno al 40 d.C. Seneca era sicuramente già sposato, perché nel 41 ebbe un figlio legittimo. Un cenno alla moglie si trova nel Terzo libro dell’Ira, in cui l’autore scrive che la donna, essendole da tempo familiare la sua abitudine all’autoanalisi notturna, resta con tatto in silenzio affinché il marito possa procedere all’esame della sua giornata senza essere disturbato. Purtroppo, però, della loro vita coniugale non sappiamo nulla. Sulla moglie Paolina abbiamo alcune informazioni al momento della morte di Seneca, e alcuni studiosi sostengono che sia stata l’unica sua sposa. È invece molto probabile che ci sia stato un matrimonio precedente con una donna di cui non conosciamo né il nome né la storia, morta in un momento imprecisato degli anni Quaranta, forse di parto, e che il vedovo si sia poi risposato. Queste, però, sono soltanto illazioni, perché né Seneca né nessuna delle nostre altre fonti fornisce qualche informazione.

Sappiamo invece molto di più riguardo a ciò che Seneca pensava del matrimonio in generale, perché all’argomento dedicò un trattato, scritto probabilmente intorno al 38-39 d.C. o poco più tardi e intitolato appunto Sul matrimonio, di cui purtroppo sopravvivono soltanto alcune citazioni.10 Da queste si desume che Seneca contestava la concezione epicurea, secondo la quale è quasi sempre un errore sposarsi e avere figli, perché moglie e prole metterebbero a repentaglio la tranquillità del filosofo.11 Seguendo invece il modello stoico, Seneca riteneva l’amore fra i sessi non una fonte di delusione e frustrazione, bensì una necessità naturale e spirituale, che deve fondarsi sulla ragione e non sulla passione. Il matrimonio viene quindi presentato come una componente della vita ideale, ma, fedele alla dottrina stoica, Seneca lo colloca fra le cose «indifferenti», non fra quelle di valore come la virtù. Si tratta tuttavia di un «indifferente preferibile», il che significa che una buona moglie è meglio di nessuna moglie. Gli epicurei, dichiara, avevano una visione troppo negativa dell’istituzione matrimoniale:

Epicuro ... sostiene che solo in rari casi un saggio debba convolare a nozze, poiché molti fastidi sono connessi con il matrimonio. E come le ricchezze, gli onori, la salute del corpo e quant’altri noi chiamiamo «indifferenti» non sono né beni né mali, bensì, trovandosi in una posizione mediana, divengono beni o mali secondo l’uso e l’esito che hanno, così anche le mogli sono situate sul confine tra i beni e i mali. È però grave per un saggio arrivare a dubitare se stia per sposare una donna buona o una cattiva.

(Sul matrimonio fr. 5, 45)

Anche in questo caso Seneca è alla ricerca di un compromesso fra gli ideali della vecchia Stoà e la realtà della Roma del suo tempo. Ancora una volta tenta di mediare fra la nozione stoica, secondo cui soltanto la virtù è essenziale per la felicità, e la realtà sociale e psicologica per la quale la maggior parte delle persone, compreso lui stesso, tende a volere nella vita qualcosa di più della sola virtù. E in quel «di più» rientra anche il matrimonio. Inoltre, in uno spirito che potrebbe essere considerato niente affatto stoico, egli aggiunge che a fare o disfare un matrimonio non è tanto il comportamento del marito, quanto il tipo di donna che egli sceglie. Tutto dipende dunque dalla condotta della moglie: una posizione in contrasto con l’ortodossia della Stoà, per la quale ciò che conta è l’atteggiamento del singolo individuo, non quello altrui. Per Seneca, la responsabilità del successo o dell’insuccesso di un matrimonio è tutta femminile.

E qual è il pericolo morale più grande per un uomo sposato? Non è avere delle amanti e tradire i voti matrimoniali, ma, sorprendentemente, amare troppo la moglie. Seneca ironizza, per esempio, su un «tizio», sul quale pare circolassero numerose battute, che viveva in simbiosi con la moglie:

Né lui, né sua moglie bevevano se prima il bicchiere non era stato toccato dalle labbra dell’altro, per non dire di altri comportamenti ridicoli, indizi evidenti di una passione ardente incapace di frenare la propria inopportuna violenza. Certo, l’amore al suo nascere è un sentimento onorevole; è piuttosto il suo eccesso a renderlo disgustoso; e tuttavia conta poco, una volta caduti nella follia, se all’origine di tale follia ci fosse una causa onorevole.

(fr. 26, Haase 1852)

Seneca allarga ancora il discorso: «Nei confronti della moglie di un altro l’amore è sempre vergognoso, ma lo è anche nei confronti della propria, quando è eccessivo» (fr. 27). Inoltre se la prende con i matrimoni nati da una relazione adulterina e poi legittimati dopo il divorzio di uno dei coniugi. Tutti questi non sono legami destinati a durare; una moglie non è, né potrà mai essere, una tentazione come un’amante: «Non c’è nulla di più brutto infatti che amare la propria moglie come se fosse un’amante» (fr. 28).

Il matrimonio, ripete instancabilmente Seneca, non deve fondarsi sulla passione ma su qualcos’altro. Quel «qualcos’altro» non è la riproduzione perché, come abbiamo visto, i figli appartengono alla categoria degli «indifferenti», anche se «indifferenti preferibili». La ragione principale per cui vale la pena sposarsi è creare un contesto familiare che sia più idoneo alla vita virtuosa, più facile da perseguire con al fianco una donna onesta. Un’altra buona ragione per sposarsi è che il matrimonio può risultare utile anche nella vita quotidiana. Seneca, stando ai frammenti del trattato che ci sono pervenuti, non sottolinea il ruolo che il legame coniugale può svolgere nell’ascesa sociale, anche se questo era un aspetto fondamentale nelle unioni del suo tempo. Con ogni probabilità la sua prima moglie e anche la seconda erano donne di buona famiglia con entrature importanti, tali da spianargli la strada verso i centri del potere imperiale.

Il trattato sul matrimonio non mirava semplicemente a celebrarne le forme legittime, ma anche a criticare la legislazione vigente che premeva affinché i romani, volenti o nolenti, si sposassero. «Che cosa dire poi dei poveri che in larga parte si sposano soltanto per scansare i rigori della legge contro i celibi? Come potranno costoro guidare il comportamento della moglie, insegnarle a essere casta, esercitare la loro autorità di mariti in una casa in cui è la donna a portare i pantaloni?» (fr. 29).

Nel trattato Sul matrimonio Seneca si propone come guida politica e morale, una voce etica, che parla con forza, soprattutto in campo sessuale, in un periodo di incertezza e rivolgimenti sociali. Come molti altri suoi scritti, anche questo non ha probabilmente alcun nesso con la biografia dell’autore: è un componimento artificioso, altamente retorico, dettato da ragioni filosofiche, letterarie e personali. Non è escluso che, scrivendolo, Seneca si proponesse di difendere il proprio onore dopo lo scandalo in cui era stato coinvolto.

«LA FORTUNA HA MESSO ALLA PROVA LA MIA FEDELTÀ»

Sotto Caligola, a quanto pare, Seneca non se l’era poi passata tanto male: aveva intessuto una solida rete di contatti fra l’aristocrazia e a corte, che comprendeva, forse, il principe stesso. Ma nel 41 d.C. l’odiato autocrate fu assassinato nel corso di una congiura, cui parteciparono numerosi senatori. Caligola non aveva eredi maschi e i pretoriani (le guardie del corpo che proteggevano il palazzo imperiale) imposero la nomina di Claudio (fig. 8). Il Senato, pur riluttante, acconsentì. Claudio discendeva dalla famiglia Giulio-Claudia, era nipote di Ottavia, la sorella dell’imperatore Augusto, e perciò aveva tutti i titoli per aspirare al trono. Ma era claudicante e balbuziente, ed era ritenuto un idiota, per cui raramente era stato preso in considerazione come possibile candidato.

In realtà, una volta asceso al potere, Claudio fu molto attivo, realizzò diverse grandi opere pubbliche e ampliò i confini dell’impero rimasti invariati dalla morte di Augusto. La sua conquista più importante fu la Britannia, che si era più volte ribellata al dominio di Roma. Successivamente Seneca trasse un vantaggio finanziario dalle opportunità concesse da quella nuova ala dell’impero. Gli storici Svetonio e Tacito affermano che Claudio non possedeva le competenze necessarie per governare l’impero ed era uno strumento nelle mani di mogli e liberti.12 Ma il loro giudizio non è condiviso da diversi studiosi moderni – e neppure da Robert Graves nel suo romanzo storico Io, Claudio – che considerano Claudio tutt’altro che uno sciocco. L’imperatore, essi affermano, indossava la maschera di una persona debole e dipendente per poter sopravvivere in un mondo in cui esibire una qualsiasi abilità significava andare incontro alla morte.

8. Claudio, imperatore dal 41 al 54 d.C., esiliò Seneca in Corsica per adulterio.

Esiste anche un’altra teoria, non del tutto incompatibile con la precedente: per Claudio il vero problema, dicono i suoi sostenitori, era costituito dalla struttura del principato, in una cultura che ideologicamente era ancora fedele alla repubblica.13 L’impero era una formazione piuttosto recente e i suoi primi anni, quelli della dinastia Giulio-Claudia, furono precari tanto sul piano istituzionale quanto su quello politico. Augusto aveva svolto un complicato esercizio di equilibrismo: si era definito princeps inter pares, cioè primo fra pari grado, e insisteva nel dichiararsi un cittadino come tutti gli altri e non un re. L’idea che Roma non fosse una monarchia costituiva uno degli elementi essenziali nell’autodefinizione delle élite romane: i re erano stati cacciati con l’avvento della repubblica e relegati nella leggenda, nei tempi bui di Tarquinio il Superbo. Gli imperatori si trovavano dunque in una posizione difficile: dovevano esercitare il potere senza tuttavia presentarsi come autocrati, e lo stesso assetto giuridico del principato, così come era stato organizzato da Augusto, aveva delle difficoltà intrinseche. Il Senato e il patriziato romano amavano considerarsi ancora sotto un governo repubblicano, ma l’impero era ormai molto diverso dalla repubblica: il potere vero era detenuto dall’esercito e dal sovrano. Per poter governare efficacemente gli imperatori si trovarono, uno dopo l’altro, a lottare con un Senato che ne contrastava le iniziative. Nel 41 d.C., quando salì al potere, Claudio ricompensò la coorte pretoriana, che aveva contribuito alla sua ascesa, e tenne sempre alta la guardia per timore di possibili oppositori: durante il suo regno represse almeno sei congiure e mandò a morte trentacinque senatori con una sentenza che sconvolse le élite romane.

In questo contesto, uno dei suoi primi atti fu quello di esiliare Seneca in Corsica. Seneca era diventato una voce politica e letteraria importante e aveva allacciato una rete di amicizie potenti, in particolare con le sorelle di Caligola, Agrippina (fig. 9) e Giulia Livilla, che esercitavano ancora una certa influenza a corte. Claudio aveva buone ragioni per temere che lo scrittore potesse capeggiare una congiura. Secondo la versione che ci è stata tramandata, ad accusare Seneca fu Messalina, ma non è affatto escluso che l’iniziativa sia partita dallo stesso imperatore, il quale poi avrebbe scaricato la responsabilità sulla moglie. Seneca fu accusato di avere commesso adulterio con Giulia Livilla, la sorella minore di Caligola e nipote dell’imperatore. Giulia Livilla era stata appena richiamata a Roma dal luogo in cui era stata relegata insieme ad Agrippina con l’accusa di avere tentato di detronizzare Caligola.

Si trattava davvero di adulterio? Lo storico greco Cassio Dione – la cui narrazione è spesso contraddittoria e inaffidabile – insinua che in realtà Messalina era invidiosa di Giulia (Storia romana 60, 8, 5). Ma poco più avanti egli lascia intendere che Seneca fosse non solo l’amante di Giulia Livilla, ma anche di Agrippina. La relazione con Agrippina è sicuramente un’aggiunta posteriore, che serviva a rendere ancora più sensazionale una vicenda già piccante. Sui fatti veri e propri gli storici forniscono versioni contrastanti. Messalina aveva motivi politici per liberarsi di Giulia Livilla e dei suoi amici e sostenitori più importanti, uno dei quali era Seneca, il quale, essendo amico del marito di Agrippina, Crispo Passieno,14 aveva forti legami con la famiglia di Germanico, che era il padre di Agrippina e di Giulia. Messalina era una giovane ambiziosa, e forse vedeva nel marito di Giulia Livilla, Marco Vinicio, una minaccia al proprio potere. L’uomo, che era amico di Seneca, era stato coinvolto nell’assassinio di Caligola e non è escluso che avesse veramente mire imperiali.15 Con ogni probabilità, perciò, lo scandalo era stato sollevato per il timore che Giulia Livilla e Seneca complottassero contro Claudio. Il liberto Narciso, consigliere fidato di Claudio, si dice abbia avuto un ruolo importante nella denuncia.

9. Agrippina minore, nipote e quarta moglie di Claudio, madre di Nerone, protesse Seneca e si adoperò per il suo ritorno a Roma.

Il racconto che Seneca ci ha lasciato del suo processo e della condanna è suggestivo ma vago:

Ho rischiato la mia testa per conservare la mia fedeltà; non mi è stata strappata nessuna parola che non potessi pronunciare mantenendo pura la coscienza; ho temuto tutto per gli amici, per me niente, se non di non essere stato abbastanza un buon amico. Non ho versato lacrime come una donna; non mi sono mai messo, supplicando, nelle mani di nessuno; non ho fatto niente di indegno di un uomo buono né di un uomo vero. Superiore ai miei pericoli, pronto ad affrontare ogni minaccia, ho ringraziato la fortuna che aveva voluto mettermi alla prova ... se fosse meglio che morissi io per salvare la fedeltà o venisse meno la fedeltà per salvare me.

(Questioni naturali 4a, Prefazione 15-16)

È chiaro che si tratta di un’autodifesa. Seneca indossa le vesti di colui che ha agito nel modo più corretto e ha sofferto soltanto per le più nobili delle ragioni. Si è rifiutato di parlare per non coinvolgere gli «amici», ai quali doveva lealtà. Forse quegli amici erano in particolare Giulia Livilla e il marito, che avrebbero potuto benissimo tramare contro Claudio. Seneca era consapevole, dice, di rischiare non soltanto l’esilio o la morte, ma anche la tortura, e tuttavia non aveva tradito, non si era lasciato piegare dalla paura della punizione né dalla speranza di un qualche beneficio. Una ventina di anni dopo, però, ripercorrendo gli eventi di allora ammette che la sua autodifesa forse non era del tutto sincera: «Dopo di che, consultati con te stesso, per vedere se quello che hai menzionato è vero o falso» (18). Ammette, cioè, che potrebbe avere fatto qualcosa di sbagliato, ma rifiuta di dire a chiunque, tranne che a se stesso, quale sia stato l’errore.

Nulla ci autorizza a scartare la possibilità che Seneca fosse immischiato in un complotto politico, in un adulterio o in entrambe le cose. Nella consolazione che dall’esilio rivolge alla madre Elvia, egli sembra proclamare la propria innocenza, ma, come si è detto, anche quello scritto era un documento pubblico, benché rivolto alla madre, sicché non c’era da aspettarsi che contenesse una confessione dettagliata di una relazione adulterina. Seneca, cioè, non poteva che presentarsi come un figlio coraggioso, ingiustamente punito. Ma l’altra consolazione, che egli scrisse in esilio al liberto di Claudio, Polibio, sembra suggerire almeno la possibilità della colpevolezza e forse anche qualcosa di più.16 Nella supplica che egli rivolge a quell’uomo potente perché venga revocato il suo esilio, Seneca non dice nulla che suggerisca la falsità delle accuse, anzi, implicitamente, elogia la straordinaria clemenza dell’imperatore che, anziché ucciderlo, l’ha semplicemente bandito da Roma. Non ammette esplicitamente di avere commesso i crimini imputatigli, né si presenta come un colpevole, ma soltanto come la vittima della fortuna. E tuttavia l’assenza di qualsiasi rivendicazione di innocenza non è priva di significato. Egli invita l’imperatore (supremamente misericordioso, dice) a trattarlo come un innocente, senza però affermare di esserlo. «Ora giudichi, valuti la mia causa come meglio crede: essa sia riconosciuta buona dalla sua giustizia o dichiarata tale dalla sua clemenza. L’innocenza sarà ugualmente un suo dono per me, derivi essa da un suo riconoscimento o da un suo decreto» (Consolazione a Polibio 13, 3). La possibilità che Claudio «sappia» che Seneca è innocente può voler dire che la sua innocenza è un dato di fatto (e perciò conoscibile), ma il discorso è formulato in modo tale da non escludere neppure la possibilità della colpevolezza.

Secondo alcuni storici, se Seneca non protesta la propria innocenza è per proteggersi, perché farlo avrebbe significato accusare Claudio di avere commesso un’ingiustizia. Sostenere che l’imperatore aveva esiliato un innocente avrebbe gettato un’ombra su di lui, facendolo apparire deliberatamente ingiusto oppure ingenuamente fuorviato.17 Ma il ricorso a una sintassi circospetta, piena di subordinate e di alternative che si bilanciano, rende difficile leggere le sue parole come una proclamazione di innocenza e non scorgervi invece un modo cauto per evitare una confessione diretta. Molte delle argomentazioni di coloro che respingono la colpevolezza di Seneca sono piuttosto deboli. Questi studiosi ricordano che Seneca fu per tutta la vita un uomo morigerato, senza eccessi nel mangiare e nel bere, e probabilmente – a parte qualche schizzo di fango lanciato da quel pettegolo di Cassio Dione – non particolarmente promiscuo.18 Ma chi ha detto che tutti gli adulteri siano promiscui? Anche se Seneca non avesse avuto decine di avventure con donne maritate (e, come insinua maliziosamente Dione, con bei giovinetti), avrebbe potuto benissimo avere almeno una tresca amorosa.

Strategia politica e sesso non sono incompatibili. A Roma l’accusa di adulterio veniva spesso usata contro le donne coinvolte in trame politiche. Le donne, anche fra le élite della capitale imperiale, in cui contavano sempre di più, erano ancora viste come oggetti sessuali e non come protagoniste della vita politica ed etica. Tutto questo non esclude però che ci fosse un briciolo di verità nella percezione comune che gli intrighi politici con la partecipazione di ambo i sessi comportassero spesso anche un coinvolgimento sessuale.19

Seneca e Giulia Livilla furono accusati di adulterio e condannati nel 41 d.C. Per prima fu esiliata la donna, in un luogo diverso da quello di Seneca, e Claudio ne ordinò la morte per fame alla fine del 41 o all’inizio del 42. L’esilio di Seneca fu probabilmente preceduto da un lungo dibattito, prima che egli fosse confinato in Corsica in un momento imprecisato del 42, quando aveva circa quarantasei anni. Si racconta che Messalina lo volesse morto, ma che l’imperatore ne mitigasse la condanna, relegandolo sull’isola.

FRA LE ROCCE DEL MARE DI CORSICA

La prassi di punire i trasgressori spedendoli su qualche isola era diventata comune durante i regni di Augusto e Tiberio.20 Ma, contrariamente a quanto si potrebbe credere, la scelta del luogo non dipendeva dal fatto che un’isola fosse considerata una prigione di massima sicurezza. Un’isola infatti era molto meno sicura di una cittadella. Presidiare una costa è di gran lunga più difficile che presidiare la cima di un monte. In realtà gli imperatori prediligevano questo tipo di punizione per il suo simbolismo flessibile, che permetteva loro di calibrare la manifestazione della propria ira in base al luogo prescelto. L’isolamento forzato o l’esilio su un’isola anziché sulla terraferma suonava come una punizione peggiore. Per i crimini più gravi c’erano le isole più remote, per i più lievi quelle più vicine. E dunque il verdetto di Seneca fu abbastanza mite, perché fu spedito su un’isola grande, popolosa e vicina alla terraferma. Il viaggio per mare da Roma a Olbia, la città più a nord della Sardegna, e da Olbia alla Corsica richiedeva appena due giorni.21

Nel diritto romano, la relegatio in insulam comportava conseguenze significativamente diverse dall’esilio vero e proprio.22 L’exilium o deportatio implicava infatti non soltanto l’allontanamento dalla propria residenza, ma anche la perdita dei diritti civili e la confisca dei beni, denaro incluso. La relegazione consisteva invece nell’essere semplicemente banditi da Roma in un luogo particolare e poteva anche essere temporanea. Per questo, molti romani confinati lontano da Roma – come Ovidio prima di Seneca – insistevano nel definire la propria condizione un soggiorno obbligato e non un esilio. Da un punto di vista concettuale, e forse anche giuridico, era più facile tornare dalla relegazione che non dall’esilio. Nel caso particolare di Seneca, però, la punizione per adulterio comportò forse anche una confisca parziale dei suoi beni: probabilmente metà del patrimonio.23

Seneca, in teoria, aveva un atteggiamento positivo nei confronti dell’esilio.24 Nella Consolazione a Marcia, composta prima che questa punizione lo riguardasse direttamente, egli trattava l’esilio come una delle tante traversie che capitano nella vita, insieme ad altre quali il naufragio, l’incendio, la prigione e la schiavitù, tutte disavventure che il saggio deve saper affrontare con equanimità. Anche nelle opere scritte dopo la relegazione in Corsica, egli considera l’allontanamento forzoso dalla propria città non solo un’esperienza con cui si deve riuscire a convivere, ma anche un’occasione per mettersi virilmente alla prova.25 In una lettera all’amico Lucilio, situa l’esilio fra gli «indifferenti», vale a dire fra quelle cose che non sono «né beni né mali» – come «la malattia, il dolore, la povertà ... la morte» –, cose che non appartengono alla categoria della virtù (Lettere morali a Lucilio 82, 10). Elogia più volte la forza d’animo dimostrata da Publio Rutilio Rufo, spedito sull’isola di Mitilene dai suoi nemici al tempo di Silla nel 92 a.C., il quale, agli amici che cercavano di consolarlo ricordandogli che le guerre civili sarebbero presto terminate ed egli sarebbe tornato a Roma, rispondeva con fierezza: «Preferisco che la mia patria si vergogni del mio esilio, piuttosto che debba soffrire per il mio ritorno» (I benefici 6, 37, 2). E Seneca, ammirato, scrive a Lucilio: «Forse che Rutilio non fu grato al proprio destino e non accolse l’esilio a braccia aperte?» (Lettera 79, 14). In un’altra missiva ribadisce che l’esilio può essere un prezzo piccolo da pagare per dimostrare la propria gratitudine agli amici. «Se vuoi ricambiare un favore, devi essere pronto ad andare in esilio» (81, 27), afferma, con parole in cui si coglie un’eco della sua esperienza personale: la vicinanza a Giulia Livilla e alla sua famiglia era infatti stata la spinta propulsiva della sua carriera. L’unica ragione per avere amici, spiegava in una lettera precedente, è aiutarli e soffrire per loro, «avere qualcuno per il quale io possa dare la vita ... qualcuno da seguire in esilio» (9, 10).

Ci aspetteremmo dunque che Seneca, da buon filosofo, considerasse il suo esilio un fatto positivo, uno degli «indifferenti» preferibili e non il contrario. Ci aspetteremmo che reagisse come il personaggio idealizzato che porta il suo nome nel dramma apocrifo Ottavia, composto quando il Seneca reale era già morto. Lamentando le costrizioni cui è sottoposto sotto il regime tirannico di Nerone, il «Seneca» teatrale proclama:

Meglio se fossi stato nascosto, lontano dai mali dell’invidia,

remoto, tra gli scogli del mare di Corsica,

dove l’animo, libero e padrone di sé,

sempre mi era disposto al raccoglimento degli studi.

(Ottavia vv. 381-384)

Seneca rimase in Corsica per otto anni. Non sappiamo come li abbia trascorsi. Possiamo supporre che abbia impiegato buona parte del tempo scrivendo e studiando, e forse anche componendo alcune delle tragedie e una parte del trattato L’ira, sul quale torneremo più avanti. Due sono le opere scritte con certezza sull’isola, perché entrambe sono concepite come strumenti per facilitare la fine dell’esilio: la Consolazione a Polibio e la Consolazione alla madre Elvia. Diversissimi per tono e contenuto, entrambi questi testi hanno però come obiettivo comune quello di promuovere il ritorno a Roma del loro autore, non quello di consolare il dedicatario: anzi, sotto questo profilo le due consolazioni non possono che essere considerate un completo fallimento. Tuttavia, entrambe rivelano la grande abilità retorica del loro compositore e, di conseguenza, riescono a perorarne con efficacia la causa.

La Consolazione alla madre Elvia è una variante assai originale del genere consolatorio. Convenzionalmente, la consolatio era indirizzata a una persona in lutto per la morte di un proprio caro: il defunto, ovviamente, non poteva esserne l’autore. Seneca si propone invece di confortare la madre per la perdita del suo secondogenito, cioè di lui stesso. E lo fa scindendosi. Da un lato interpreta il ruolo del saggio, del filosofo che consola la madre dolente nel momento del bisogno. Dall’altro è l’esiliato, colui che subisce una condizione implicitamente equivalente alla morte. Seneca è consapevole di imprimere una torsione al genere della consolatio: «Consultando tutte le opere composte dai più illustri ingegni per frenare e moderare i dolori, non ho trovato esempio di persona che avesse consolato i suoi cari, mentre essi lo stavano compiangendo» (Consolazione alla madre Elvia 1, 2). L’opera rivela dunque la stupefacente abilità retorica del suo autore.

Nel suo duplice ruolo, Seneca può proporsi da un lato come l’uomo dotato di una eccezionale forza morale di fronte ai patimenti, dall’altro come l’uomo che soffre in circostanze terribili, senza tuttavia autocommiserarsi. Egli insiste sui cliché dello stoicismo: ciascuno di noi è autore della propria felicità, per il saggio la sfortuna non è «cattiva» e così via (4, 3-5, 1; 6, 1). L’esilio non è che una delle cose «indifferenti», e, in quest’ottica, si riduce soltanto a un cambiamento di residenza. Ma proprio mentre rivendica la sua capacità di essere superiore a tutte le forme puramente materiali di sofferenza, elencandole a una a una, egli sottolinea anche le privazioni alle quali è sottoposto sull’isola, tracciando un quadro estremamente efficace dei lussi inutili di cui l’esiliato viene privato, con il risultato di evidenziare la superfluità dello sfarzo e insieme la propria forza intellettuale, che gli permette di coglierne la vacuità:

Ma colui che rimpiange la sua porpora, stracarica di tinta, intessuta d’oro, cosparsa di fregi variopinti, è povero per colpa sua, non della fortuna ... Gli mancherà sempre di più, rispetto ai suoi desideri ... Brama mobili splendenti di vasi d’oro, pezzi d’argenteria marcati con i nomi di artisti antichi, bronzi diventati preziosi in seguito alla follia di pochi ... una folla di schiavi che faccia sembrare stretta anche una casa ampia, animali messi a pastura e costretti a ingrassare, marmi provenienti da tutte le parti del mondo: anche se gli si accumula tutto questo, un’anima insaziabile non si sentirà mai sazia, così come non ci sarà mai acqua bastante a placare chi è assetato, non per naturale esigenza, ma per una febbre che gli brucia le viscere, perché quella non è sete, è malattia.

(11, 2-3)

E al paragrafo 5 conclude: «È l’animo che ci fa ricchi».

Il fatto che la madre abbia bisogno di conforto per le grandi sofferenze patite dal figlio induce a pensare che quel figlio soffrisse davvero, almeno nel senso non filosofico del termine. La Corsica è una «petraia cosparsa di rovi» (7, 9), che Seneca accosta alle lande più deserte e alle isolette più desolate dell’Egeo, come Sciato, Serifo, Giaro e Cossura (6, 4). Quali altri luoghi, chiede, sono altrettanto spogli e scoscesi da ogni lato? Quali sono meno fertili? Dove si trovano abitanti altrettanto incolti? Quale terra è più impervia di questa? Quale ha un clima peggiore? (6, 5) L’idea che Seneca abbia trascorso il confino in un ambiente particolarmente inospitale riecheggia in un epigramma a lui attribuito, ma scritto probabilmente da un autore più tardo e ispirato a vari passi della Consolazione alla madre Elvia. È un’invettiva contro l’isola:

La Corsica è un‘isola barbarica, chiusa da scogliere a precipizio,

orrenda, enorme, sospesa ovunque sul vuoto.

Qui non porta frutti l’autunno, non porta raccolto l’estate,

il bianco inverno non porta l’olivo, dono di Atena.

Mai la primavera è gioiosa con la nascita della pioggia,

non un filo d’erba cresce su quello sfortunato suolo.

Non pane, non un sorso d’acqua, non l’ultima pira per la cremazione;

qui ci sono solo due cose: un esiliato e il luogo in cui è bandito.26

Un epigramma analogo recita:

La Corsica è orrenda, quando arriva il primo caldo d’estate,

e ancor più brutale quando Sirio mostra il suo volto.

Risparmia quanti soffrono la relegazione qui, ossia i morti.

Che la tua terra sia lieve sulle ceneri dei vivi!27

I versi riprendono il tema della Consolazione alla madre Elvia: essere esiliati in Corsica è come essere morti. I corsi detestano ancora Seneca, e, dato il ritratto che ha fatto della loro isola, non è difficile capirne il motivo. Secondo una leggenda locale lo scrittore ebbe una relazione con una ragazza del posto, la quale poi lo frustò con rami di ortica. E proprio l’ortica circonda ancora il luogo in cui si dice che egli sarebbe vissuto, benché sia stato dichiarato monumento storico dalla Francia (fig. 10).28

Delle sue condizioni di vita sull’isola, Seneca traccia un quadro a tinte fosche, quasi del tutto fittizio. Nello stesso passo in cui lamenta che la Corsica è solo roccia sterile, abitata esclusivamente da barbari, osserva anche che alcuni vi si trasferiscono spontaneamente, inclusi i romani. Sull’isola infatti c’era una vivace colonia romana, con una élite raffinata. Seneca stesso era forse accompagnato da amici e parenti, compreso il fratello Novato, ed è probabile che anche la moglie lo avesse seguito.

A prendersi cura di lui erano numerosi schiavi; sebbene esiliato, ammette, aveva più servitori dei grandi scrittori e filosofi dei tempi andati: «Sappiamo con certezza che Omero ebbe un solo schiavo, Platone tre, Zenone nessuno, e fu il fondatore della vigorosa e virile filosofia stoica» (12, 4). Una vita in compagnia di familiari e amici, con almeno quattro o cinque servitori, non assomiglia molto a un confino solitario. E anche le condizioni materiali non dovevano poi essere così cattive come vorrebbe farci credere. La Corsica era separata da Roma da appena una striscia di mare e il suo clima mite non era molto diverso da quello della capitale: le lagnanze di Seneca sul clima sono dunque un’invenzione. E l’isola non era affatto spoglia: secondo Plinio i suoi pini erano i più belli del mondo, e i suoi porti, afferma Diodoro, erano ottimi.29

10. Nei suoi otto anni di esilio in Corsica, Seneca visse in questa torre. Nonostante il quadro a tinte fosche che egli traccia dell’isola, la Corsica aveva un buon clima e ospitava una fiorente comunità romana.

Ma allora perché Seneca ci consegna un’immagine così fuorviante della sua vita sull’isola? Per due ragioni. La prima: la sua visione è modellata su quella del poeta romano più famoso, Ovidio, che prima di lui aveva sofferto l’esilio e ne aveva descritto le durezze nelle lettere inviate a Roma.30

Ovidio era stato bandito da Augusto nell’8 d.C. per «un carme e un errore» (Tristia): per essere stato coinvolto nell’adulterio della figlia dell’imperatore, Giulia (in realtà, afferma il poeta, per avere visto qualcosa che non avrebbe dovuto vedere), e per avere scritto l’Ars amatoria, che aveva scandalizzato il principe. Era stato esiliato a Tomi (oggi Costanza) sul mar Nero, un luogo assai più lontano e aspro della Corsica, ed è sulla falsariga di Tomi, che Seneca raffigura l’isola in cui è relegato, con la differenza che, mentre la descrizione di Ovidio è realistica, quella di Seneca è tutta letteraria. Tomi, dove la lingua latina era pressoché sconosciuta, era davvero fredda, desolata, arida e remota; la Corsica, al contrario, era vicina, era abitata da molti coloni romani, aveva un clima gradevole e un paesaggio lussureggiante e fertile. Seneca, invece, la dipinge come un’altra Tomi. Si guarda bene dal citare Ovidio ed evita qualsiasi nesso esplicito con il poeta «ribelle», che non fu mai richiamato dall’esilio, nonostante le sue numerose suppliche. Nel contempo è però attento a creare nel lettore una connessione subliminale con un poeta i cui versi conosceva e ammirava.

La seconda ragione della finzione letteraria è che serve a enfatizzare la sua sofferenza. Dipingersi perfettamente felice non l’avrebbe di certo aiutato a rientrare a Roma. Pertanto si ritrae come un uomo che coraggiosamente sopporta gli assalti della fortuna, guidato dal buon senso e dalla filosofia. Non dice di avere in realtà ben pochi motivi per lagnarsi, cosa molto più verosimile. Sceglie un espediente retorico che gli consente di attribuire il dolore per il suo esilio alla madre, evitando così l’autocommiserazione, pur alludendo costantemente alla realtà della propria sofferenza. «Ti dichiaro che non sono misero e aggiungerò, per tua maggior sicurezza, che non è neppure possibile che diventi misero» (Consolazione alla madre Elvia 4, 3). L’insistenza con cui afferma di non essere infelice è il suo modo per ribadire, più e più volte, che egli vive fra difficoltà che piegherebbero un uomo più debole di lui. Una finzione molto utile.

La seconda consolazione, scritta durante la relegatio sull’isola, è rivolta a Polibio, favorito, liberto e consigliere fidato di Claudio, per il quale svolgeva le funzioni di segretario privato. Lo scritto, composto dopo due anni di esilio, intorno al 43 o 44 d.C., è stato considerato per molto tempo una delle opere più imbarazzanti del corpus senecano, per le abiette adulazioni rivolte all’imperatore e al suo aiutante.31 Cassio Dione parla di una lettera servile inviata a Messalina e a Polibio dalla Corsica, di cui Seneca aveva tale vergogna che in seguito la soppresse.32 Su questa «lettera» gli studiosi hanno versato fiumi di inchiostro, nel tentativo di stabilire se coincida con la Consolazione a Polibio, cosa molto probabile. Se così fosse, Seneca evidentemente non era riuscito nell’intento di distruggerla, anche se non è difficile capire perché possa avere tentato di farlo.

Polibio aveva perso un fratello, e in quell’occasione Seneca gli invia uno scritto in cui compendia tutte le figure retoriche della letteratura consolatoria, inframmezzandole però con lamenti sulla sua condizione di esiliato in Corsica e con lodi smaccate all’imperatore. Drammatizza, come al solito, lo squallore e la solitudine della sua vita sull’isola e si congeda dichiarando, esattamente come aveva fatto Ovidio, di non riuscire quasi più a scrivere in latino, circondato com’è da una comunità di barbari:

Questo scritto l’ho composto come ne sono stato capace, con mente intorpidita e indebolita dalla lunga inazione. Se ti parrà che esso non sia degno del tuo genio o non basti a rimediare al tuo dolore, pensa quanto è inetto a consolare gli altri chi è prigioniero dei suoi mali, pensa con quanta difficoltà sovvengono le espressioni latine a un uomo attorno al quale strepita un rozzo parlare di barbari, insopportabile anche per quei barbari che hanno un minimo di istruzione.

(Consolazione a Polibio 18, 9)

Mescolando adulazione e consolazione, l’autore dice a Polibio che egli supererà sicuramente il suo lutto, rivolgendo la mente al meraviglioso principe che ha la fortuna di servire. Quanto a lui, prega perché gli dei regalino lunga vita a Claudio, così che possa liberare il mondo dalle sofferenze di cui l’ha gravato il suo folle predecessore, Caligola (12, 4-5). Del resto, Claudio gli ha già mostrato la sua clemenza, condannandolo all’esilio anziché alla morte. Ringrazia il cielo di vivere sotto un imperatore che rende la vita degli esiliati più serena di quella dei principi sotto Caligola: un’affermazione, questa, che toglie non poca credibilità alla descrizione del suo terribile soggiorno in Corsica.

Come giudicare i passi più deplorevoli della Consolazione a Polibio? Non è un giudizio facile. In alcuni momenti l’elogio dell’imperatore è così iperbolico che si è tentati di interpretarlo come una provocazione. A un certo punto, per esempio, Seneca invita Polibio a non invidiare la possibilità che ora ha il fratello defunto di essere finalmente libero, sereno, al sicuro, eterno (9, 7). Dal che si deduce, ovviamente, che tutti i vivi – cioè tutte le élite romane che vivono sotto il governo di un autocrate, per quanto benevolo – non sono mai liberi dal terrore, mai sereni, mai al sicuro. Una supplica è sempre uno scritto difficile da comporre: se il supplicante non distorce a sufficienza la realtà, fallisce il bersaglio, che è quello di rabbonire il destinatario, ma se carica troppo le tinte rischia di renderlo diffidente. La Consolazione a Polibio non raggiunse evidentemente lo scopo per cui era stata composta: Seneca fu lasciato in Corsica per altri sei anni.

La domanda cui è davvero difficile rispondere non è tanto perché Seneca si sia piegato a adulare l’imperatore per ottenere la grazia, quanto perché mai volesse andarsene dalla Corsica. In fondo, la vita sull’isola non era poi così brutta: Seneca viveva probabilmente in uno stato di semisolitudine, scrivendo e studiando, in compagnia di un gruppetto di familiari e di amici. Con la Consolazione a Polibio è come se egli supplicasse il leone di lasciarlo tornare dentro la sua tana. Un desiderio così forte di riprendere il proprio posto nel cuore della società romana testimonia un’ambizione irrefrenabile, un bisogno acuto di essere al centro delle cose per esercitare un’influenza benefica sui potenti e di essere circondato da una grande cerchia di amici, ammiratori, colleghi, studenti, patroni e clienti.

Se gli appelli politici cadevano nel vuoto, gli restava pur sempre la filosofia, che gli offriva la promessa dell’autonomia, della virilità e del controllo totale sulla propria vita, a dispetto degli assalti della fortuna. Il pensiero della costanza del saggio deve essergli stato di conforto in tutti quegli anni trascorsi in Corsica. Forse fu proprio in questo periodo che egli compose due dei suoi trattati più importanti sul tema della tranquillità nelle avversità: La provvidenza e La costanza del saggio. Il primo, dedicato all’amico Lucilio, cui in seguito indirizzerà le Lettere morali, affronta un argomento classico: se la provvidenza governa il mondo, come si spiega che anche i buoni siano colpiti da tanti mali? (La provvidenza 1, 1) Dio, risponde Seneca, è come un padre buono e severo (come Seneca il Vecchio), non come una madre indulgente. Egli ci mette alla prova, e così facendo ci fortifica. Di conseguenza, a un uomo virtuoso non può mai succedere niente di male. Ogni apparente difficoltà è in realtà un cimento che lo irrobustisce e lo aiuta a conoscersi meglio: «Infelice l’uomo che non ha mai subìto una disgrazia ... perché quell’uomo non ha mai avuto modo di mettersi alla prova» (3, 2). Un uomo buono, anche se esiliato, ridotto in povertà (com’era capitato a Seneca), può essere considerato infelice, ma non esserlo mai davvero (3, 1). A ostacolare la felicità non sono i pericoli o le avversità, ma le comodità e gli sprechi: «Chi ha sempre avuto i vetri che lo riparano dagli spifferi, chi ha sempre avuto i piedi intiepiditi da scaldini continuamente rinnovati, chi ha avuto sale da pranzo continuamente riscaldate da tubature disposte sotto il pavimento e attorno ai muri, costui non sarà sfiorato senza pericolo dalla prima corrente d’aria» (4, 10). Chi invece subisce gli assalti della fortuna (compresi l’esilio e la solitudine) può trovare conforto nel pensiero di non essere mai realmente lontano dal centro di tutte le cose e mai realmente solo finché la sua volontà è in sintonia con quella della natura: «È grande consolazione sentirsi ghermiti insieme con l’universo» (5, 8).

La costanza del saggio si occupa di un argomento analogo. Lo scritto è dedicato a un altro amico, Sereno Anneo, forse un parente, divenuto poi molto potente a Roma, presumibilmente con l’aiuto dello stesso Seneca. Il nome Serenus significa «calmo», e Seneca potrebbe averlo scelto come dedicatario anche per questo, perché lo scritto ruota intorno al modo in cui il saggio riesce a conservare la calma e la risolutezza di fronte alle disgrazie. Qualunque cosa gli accada, Sereno non muterà, resterà «costante». Su un concetto in particolare insiste l’autore: lo stoicismo è la risposta più virile alla sfortuna. Gli stoici, a differenza di altri filosofi, indirizzano gli uomini verso il sentiero che porta alla virtù, o meglio, alla virtus, che significa letteralmente «virilità». Ispirandosi anche ai cinici, Seneca sostiene che il saggio non può mai perdere nulla, neppure nelle circostanze che si potrebbero considerare le peggiori, perché «il suo unico possesso è la virtù, e da essa non potrà mai venire escluso» (La costanza del saggio 5, 5). Colui che non dà peso alla speranza né alla paura non resterà mai deluso e non soffrirà mai alcuna vera perdita (9, 3). Non solo: il saggio, anche se esiliato, è al servizio del bene di tutto il corpo politico di cui fa parte; «difende la posizione che la natura gli ha assegnato», e pertanto la sua condizione è sempre «quella di un uomo», indipendentemente dallo status sociale, che appartiene al mondo delle apparenze. Così facendo, il saggio svolge quindi un servizio civico: «Che esista un essere invincibile, che esista l’uomo contro il quale la sorte non può nulla, giova alla civile convivenza del genere umano» (19, 5).

Il saggio non si lascia scalfire da nessun oltraggio: le ingiurie non lo toccano. Perché dovrei offendermi, chiede Seneca (aprendo un breve squarcio sul suo vero aspetto fisico), se qualcuno ironizza «sulla mia testa liscia, sulla mia vista debole, sulle mie gambe stecchite o sulla mia bassa statura? Ma che offesa è udire quello che tutti vedono?» (16, 4). Se questa descrizione corrisponde al vero, Seneca non doveva essere particolarmente bello, ma la sua bravura sta nel trasformare in un vantaggio – retorico, letterario e filosofico – anche un aspetto fisico non proprio allettante.

DOVE CONDUCE L’IRA

Gli scritti composti da Seneca durante la relegatio, pur non sortendo l’effetto immediato di garantirgli il ritorno a Roma, non passarono inosservati, anzi, gli consentirono di continuare a raccogliere onori e ammirazione per le sue abilità retoriche e la sua cultura, e prepararono il terreno per la sua nomina a precettore di Nerone. Ebbero tuttavia anche un’altra funzione importante: lo aiutarono a elaborare i sentimenti di dolore, noia, impotenza e in particolare, forse, a superare la rabbia che in alcuni momenti deve essere stata fortissima in quella sua reclusione forzata.

L’ira è un argomento su cui Seneca discetta con particolare efficacia. Il trattato dedicato a questo tema non può essere datato con certezza;33 non si può escludere che sia stato composto immediatamente prima dell’esilio, ma è molto più probabile che sia posteriore alla condanna. L’ipotesi più credibile è che i primi due libri risalgano al periodo corso e il terzo a dopo il ritorno a Roma: quest’ultimo, infatti, appare più tardo e scritto chiaramente nella capitale.34

L’ira doveva riguardarlo da vicino: un soggetto utile su cui meditare durante la relegatio. Seneca non poteva non avere provato l’impulso a dare sfogo alla sua collera nel vedersi accusato e condannato, cacciato da Roma e privato di parte dei suoi beni. E per di più per un reato che forse non aveva commesso. Ma anche se fosse stato colpevole di cospirazione o di adulterio, una condanna pubblica così umiliante e una privazione così forte non poterono non suscitare in lui un risentimento profondo. Nel trattato sull’ira, però, Seneca affronta le proprie emozioni soltanto in modo indiretto. Non c’è un solo riferimento esplicito alla sua esperienza personale e alle terapie da lui adottate per superarla.

Di quale ira si parla dunque nel trattato? Il libro è dedicato al fratello Novato, che, così dice Seneca, lo aveva invitato a scrivere sui rimedi per placare l’animo esacerbato. Forse Novato considerava il fratello minore particolarmente irritabile o forse era egli stesso soggetto ad attacchi di collera che ne sconvolgevano la calma interiore. L’ipotesi più probabile, però, è che Seneca volesse persuadere l’imperatore a non essere più adirato con lui e a farlo tornare a Roma. Lo scritto mette a fuoco l’ira dei potenti, e inizia con l’affermazione iperbolica che «nessuna calamità è costata più cara al genere umano» dell’ira, che ha provocato spargimenti di sangue, avvelenamenti, incendi, distruzioni di città, morti violente, assassinii e guerre, in cui «interi popoli sono stati mandati a morte senza distinzione alcuna» (L’ira 1, 2, 3). Un’analisi di questo genere attribuisce un grande peso alle passioni umane e molto poco all’economia o all’ideologia politica. Seneca tralascia il grande quadro politico per concentrarsi su una tessera assai più piccola della società, il singolo individuo. Il suo punto di vista corrisponde perfettamente alla posizione delle élite romane dell’epoca, ormai prive di vero potere, ma ci consente anche di cogliere la sua situazione personale di vittima della collera di un autocrate.

Sarebbe tuttavia riduttivo pensare che Seneca abbia concepito L’ira soltanto come un mezzo per persuadere l’imperatore a perdonarlo oppure per attrarre il pubblico dei lettori e alimentare così la sua popolarità. L’interpretazione migliore è forse quella che considera questo trattato una meditazione rivolta a tutti coloro che sono tentati di cedere alle emozioni eccessive, ossia a noi tutti. Qui, come in altre occasioni, Seneca riesce a trascendere la propria situazione di esiliato e a guardare le cose dall’alto, parlando della condizione umana in generale. Il tema delle «passioni», vale a dire delle emozioni eccessive (e quindi negative), fu importante per tutte le varie scuole filosofiche romane, così come lo era stato per le scuole ellenistiche che ne rappresentavano il modello. Gli stoici non erano i soli a ragionare sui turbamenti emotivi. Dopo l’annessione della Grecia operata da Alessandro Magno e la scomparsa, nel IV secolo a.C., della polis, in cui tutti i cittadini (maschi) delle classi alte partecipavano attivamente al governo della città, la vita intellettuale si era sempre più concentrata sull’individuo, e la filosofia etica si era sempre più spesso dedicata a quella che noi chiameremmo psicologia. Nel periodo ellenistico i filosofi avevano cominciato a interrogarsi su come potesse un essere umano conquistare l’imperturbabilità, l’atarassia. Il contributo maggiore in questo campo era venuto dagli stoici, che avevano indagato con particolare profondità, e catalogato, i vari modi in cui un individuo può lasciarsi turbare da falsi pensieri, che, in base alla loro teoria, sono la causa delle emozioni negative, vale a dire delle «passioni».35

Gli stoici suddividevano le passioni in quattro categorie: il piacere, il dolore, il desiderio e la paura, che, con i loro eccessi, impedivano di raggiungere la giusta tranquillità spirituale. Ma non tutti i sentimenti sono negativi: quelli che collimano perfettamente con la realtà, così come viene intesa dagli stoici, sono positivi. Il vero saggio, per esempio, proverà «gioia» nel constatare la propria bontà.36 Questi sentimenti, però, sono affatto diversi dalle «passioni», che, provocate da falsi concetti della realtà, hanno la capacità di mettere a tacere il pensiero retto. Così, per esempio, chi vive nell’ansia per timore della morte è convinto che la morte sia davvero un male anziché una cosa indifferente (anche se a volte non preferibile).

Di tutte le passioni, la peggiore è proprio l’ira, perché totalmente aggressiva e distruttiva. Se le altre passioni «hanno, a dire il vero, una componente di tranquillità e calma», l’ira invece «è tutta eccitazione e impulso a reagire, è furibonda e disumana brama di armi, sangue e supplizi, dimentica se stessa pur di nuocere all’altro, è pronta a precipitarsi immediatamente sulle armi ed è avida di una vendetta destinata a coinvolgere il vendicatore» (1, 1). A scatenare l’ira sono la percezione di avere subìto un’ingiuria e il desiderio di vendicare un’offesa, che l’adirato ritiene di avere ricevuto o di essere sul punto di ricevere (2, 1, 3). Seguendo la dottrina stoica classica, Seneca afferma che l’ira è un male: nemica della pace interiore, è priva di qualsiasi utilità politica e sociale e non serve neppure per governare o fare la guerra. Possono esserci momenti in cui un soldato deve combattere e uccidere, in cui un governante deve condannare un criminale, ma queste azioni dovrebbero essere sempre eseguite secondo i dettami della ragione, mai secondo i capricci della passione. La legge, non l’ira, deve essere l’arma primaria dello stato.