Naumburger Dom

Detail der Statue der Uta von Ballenstedt, 13. Jahrhundert

Im Jahr 1954 habe ich meinen Doktor mit einer Arbeit über das Problem des Schönen gemacht, wenn auch beschränkt auf die wenigen einschlägigen Seiten bei Thomas von Aquin. 1962 habe ich das Projekt eines Bildbandes zur Geschichte der Schönheit angestoßen, das der Verlag dann später, obwohl bereits ein Viertel oder zumindest ein Fünftel der Arbeit getan war, aus banalen wirtschaftlichen Gründen aufgab. Vor einigen Jahren habe ich das Projekt für eine CD-ROM wieder aufgegriffen, dann auch für ein Buch, aus dem einfachen Grund, dass ich Sachen nur ungern halbfertig liegen lasse. Wenn ich also bedenke, dass ich mir in den letzten fünfzig Jahren wiederholt Gedanken über den Begriff der Schönheit gemacht habe, fällt mir auf, dass ich diesbezüglich heute wie damals problemlos wiederholen könnte, was Augustinus auf die Frage »Was ist Zeit?« antwortete: »Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich es, aber wenn ich es einem erklären will, der mich danach fragt, weiß ich es nicht.«

Getröstet habe ich mich über meine Unsicherheiten hinsichtlich der Definition von Schönheit, als ich 1973 in einem dem Kunstbegriff gewidmeten schmalen Band der Enciclopedia filosofica ISEDI las, wie Dino Formaggio Kunst definierte: »Kunst ist alles, was die Menschen Kunst genannt haben.« Entsprechend würde ich sagen: »Schön ist alles, was die Menschen schön genannt haben.«

Ein relativistischer Ansatz, gewiss – was man als schön empfindet, hängt vom Zeitgeschmack und von den Kulturen ab. Auch handelt es sich nicht um eine moderne Häresie. Denn schon in einem berühmten Passus des Vorsokratikers Xenophanes von Kolophon heißt es (nach Clemens von Alexandria, Stromateis V, 109): »Aber wenn Rinder und Pferde und Löwen Hände hätten wie Menschen / und mit den Händen zu malen und Werke zu schaffen vermöchten, / malten sie wohl auch Bilder der Götter und machten die Körper / so, wie ein jeder von ihnen selbst ist am Körper gestaltet: / Pferde malten sie ähnlich den Pferden und Rinder den Rindern.«1 Wie Voltaire sagte: Das Schöne an der Kröte ist ihre Krötenhaftigkeit.

Schönheit ist nie etwas Absolutes und Unveränderliches gewesen, sondern erhielt je nach Epoche und Land unterschiedliche Gesichter, und dies nicht nur in Hinblick auf die physische Schönheit (des Mannes, der Frau, der Landschaft), sondern auch auf die Schönheit Gottes, der Heiligen, der Ideen …

Man braucht nur die folgenden Zeilen von Guido Guinizelli zu zitieren und sie einer mehr oder minder zeitgenössischen gotischen Skulptur wie der wunderschönen Uta von Naumburg zur Seite zu stellen:

Vedut’ho la lucente stella diana,

ch’appare anzi che ’l giorno rend’albore,

[…]

viso de neve colorato in grana,

occhi lucenti, gai e pien’ d’amore;

non credo che nel mondo sia cristiana

sì piena di biltate e di valore.

[Die Venus sah am Morgenhimmel prangen

ich kaum dass von der Nacht sie ausgeruht,

…

das Antlitz weiß wie Schnee, mit roten Wangen,

die Augen, liebreich strahlend, frohgemut;

und keine Frau, dünkt mich, wie sie umfangen

von solcher Schönheit, solchem Edelmut.]

Und dann überzugehen zu diesem Bild aus dem 19. Jahrhundert von Redon und einem Zitat aus Léa (1832) von Barbey d’Aurevilly: »Aber ja doch! Doch! Meine Léa, du bist schön, du bist das schönste aller Geschöpfe! Ich würde dich nicht hergeben, dich, deine gequälten Augen, deine Blässe, deinen kranken Körper, ich würde dich nicht gegen die Schönheit der himmlischen Engel eintauschen wollen.«

Können Sie zwischen diesen beiden Ideen der Schönheit einen Zusammenhang entdecken?

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, nicht unserem zeitgenössischen Geschmack zu erliegen. Manch junger Mann unserer Zeit, mit Ohrring und vielleicht Nasenstecker, mag eine Botticelli-Schönheit faszinierend finden, weil sie ihm entzückend verrucht von Cannabis besäuselt erscheint, doch war das gewiss nicht so für die Zeitgenossen, die das Antlitz der Primavera, wenn überhaupt, dann aus ganz anderen Gründen bewunderten.

Und was verstehen denn wir darunter, wenn wir von Schönheit sprechen? Wir Menschen unserer Zeit, oder wenigstens wir durch die idealistische Ästhetik beeinflussten Italiener setzen Schönheit nahezu immer mit künstlerischer Schönheit gleich. Jahrhundertelang sprach man jedoch vom Schönen vor allem im Zusammenhang mit der Schönheit der Natur, der Schönheit von Gegenständen, von menschlichen Körpern oder von Gott. Kunst war recta ratio factibilium, das richtige Verfertigen von Dingen, doch techne oder ars bezeichnete sowohl die Kunst des Malers als auch die des Schiffsbauers oder sogar die des Barbiers (und erst viel später hat man begonnen, von den Schönen Künsten oder Beaux Arts zu sprechen).

Gleichwohl haben wir zum Schönheitsideal einer gegebenen historischen Epoche heute nur drei Arten von Zeugnissen, und alle stammen aus »gebildeten« Quellen. Wenn heute oder in tausend Jahren ein außerirdischer Besucher auf die Erde käme, könnte er aus Filmen, Illustrierten und Fernsehprogrammen darauf schließen, welche Art von Schönheit die einfachen, ungebildeten Leute unserer Zeit an menschlichen Körpern, Kleidern und Gegenständen schätzten. Doch wir befinden uns gegenüber den vergangenen Jahrhunderten in der Lage eines Reisenden aus dem Weltraum, der zur Bestimmung unseres weiblichen Schönheitsideals lediglich Picasso als Zeugnis heranziehen könnte.

Freilich stehen uns auch verbale Zeugnisse zur Verfügung. Aber auch hier stellt sich die Frage: Was sagen uns die Worte? Wenn Proust in der Recherche die Gemälde von Elstir beschreibt, denken wir – wenn wir gut lesen – an die Impressionisten; die Biografen berichten jedoch, Proust habe in einem Fragebogen, den er mit dreizehn Jahren ausfüllte, Meissonier als seinen Lieblingsmaler bezeichnet und diesen auch später immer bewundert. Also erzählte er von der Vorstellung künstlerischer Schönheit eines inexistenten Elstir und dachte dabei vielleicht an etwas ganz anderes als das, was uns seine Worte vermuten lassen.

Dieser Umstand legt uns außerdem ein Kriterium nahe, das man (wollte man Semiotik für Eingeweihte betreiben, was ich meinem wie auch immer geneigten Publikum heute gern ersparen würde) nach Peirce als »Kriterium der Interpretierbarkeit« bezeichnen könnte: Die Bedeutung eines Zeichens wird immer durch ein weiteres Zeichen geklärt, das jenes in gewisser Weise interpretiert. Deshalb können wir Texte, die vom Schönen sprechen, mit zeitgenössischen Bildern vergleichen, die vermutlich schöne Gegenstände darstellen sollen. Das könnte uns zu klareren Ideen über die Schönheitsideale einer bestimmten Zeit verhelfen.

Bisweilen jedoch kann der Vergleich brutal enttäuschend ausfallen. Nehmen wir die Beschreibung einer hinreißend verführerischen Schönheit, als die sie jedenfalls der Erzähler schildert, nämlich der Kreolin Cecily aus Die Geheimnisse von Paris von Eugène Sue (1842–43):

Die von der Kreolin freigegebene dichte, tiefschwarze Haarpracht reichte ihr, in der Mitte gescheitelt und natürlich gelockt, bis zum Halsband der Venus, das den Hals mit den Schultern verband. […] Niemand, der sie einmal gesehen hat, kann Cecilys Gesichtszüge je wieder vergessen […] Über dem reinen Oval ihres Gesichts wölbt sich eine kühne […] Stirn; ihr Teint ist von der matten Helligkeit und samtenen Frische einer von der Sonne gestreiften Kamelienblüte; […] die feine gerade Nase endet in zwei beweglichen Nüstern, die sich bei der geringsten Erregung weiten; der schmachtende, aufreizende Mund ist lebhaft gerötet.2

Wie stellen wir uns diese prächtige Cecily heute vor, wenn wir die Worte in ein Bild übersetzen sollen? Wie eine Brigitte Bardot oder wie eine Femme fatale der Belle Époque? Nun, für den Illustrator der Erstausgabe des Romans (und mit ihm vermutlich auch für dessen Leser) sah Cecily aus wie auf dem hier abgedruckten Bild. Wir müssen uns seinem Vorschlag fügen und unsere Fantasie mit dieser Cecily spielen lassen. Zumindest um zu verstehen, nach welchem Schönheitsideal sich, Eugène Sue und seinen Lesern zufolge, der Notar Ferrand in Satyriasis verzehrte.

Der Vergleich zwischen Texten und Bildern ist oft produktiv, weil er uns zu verstehen erlaubt, wie ein und derselbe sprachliche Ausdruck im Übergang von einem Jahrhundert zum nächsten, manchmal von einem Jahrzehnt zum nächsten, unterschiedlichen visuellen oder musikalischen Idealen entsprechen kann. Nehmen wir ein klassisches Beispiel: die Proportion. Pythagoras hat als Erster behauptet, am Grund aller Dinge stehe die Zahl. Mit Pythagoras kommt eine ästhetisch-mathematische Sicht des Universums auf: Alle Dinge existieren, weil sie geordnet sind, und geordnet sind sie, weil in ihnen mathematische und musikalische Gesetze wirksam sind, die ihre Existenz und zugleich ihre Schönheit bedingen. Diese Vorstellung der Proportion wird für die gesamte Antike prägend und gewinnt durch das Werk des Boëthius im 6. Jahrhundert auch Einfluss auf das Mittelalter. Boëthius erzählt, wie Pythagoras eines Tages beobachtete, dass verschiedene Schmiedehämmer auf dem Amboss unterschiedliche Töne hervorbrachten, und erkannte, dass diese Unterschiede proportional zum Gewicht des Hammers waren. Die Größenverhältnisse bei den griechischen Tempeln, die Abstände zwischen den Säulen oder die Verhältnisse zwischen den einzelnen Fassadenteilen entsprechen denselben Proportionen, wie sie bei musikalischen Intervallen zum Tragen kommen. Platon beschrieb dann in seinem Timaios die Welt als zusammengesetzt aus regelmäßigen geometrischen Körpern.

In Humanismus und Renaissance werden die regelmäßigen platonischen Körper genau als die idealen Modelle studiert und gefeiert, von Leonardo über Piero della Francesca in De prospectiva pingendi (vor 1482) bis Luca Pacioli in De divina proportione (1509).

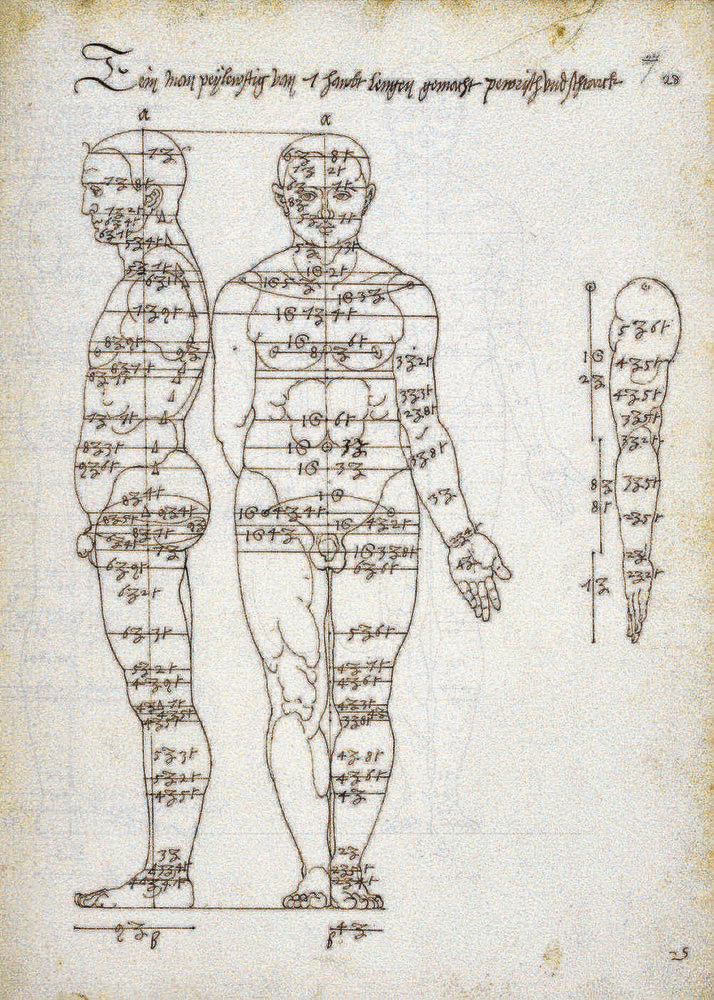

Albrecht Dürer

Studie zu den Proportionen des menschlichen Körpers, in: Vier Bücher von menschlicher Proportion, 1528

London, British Library

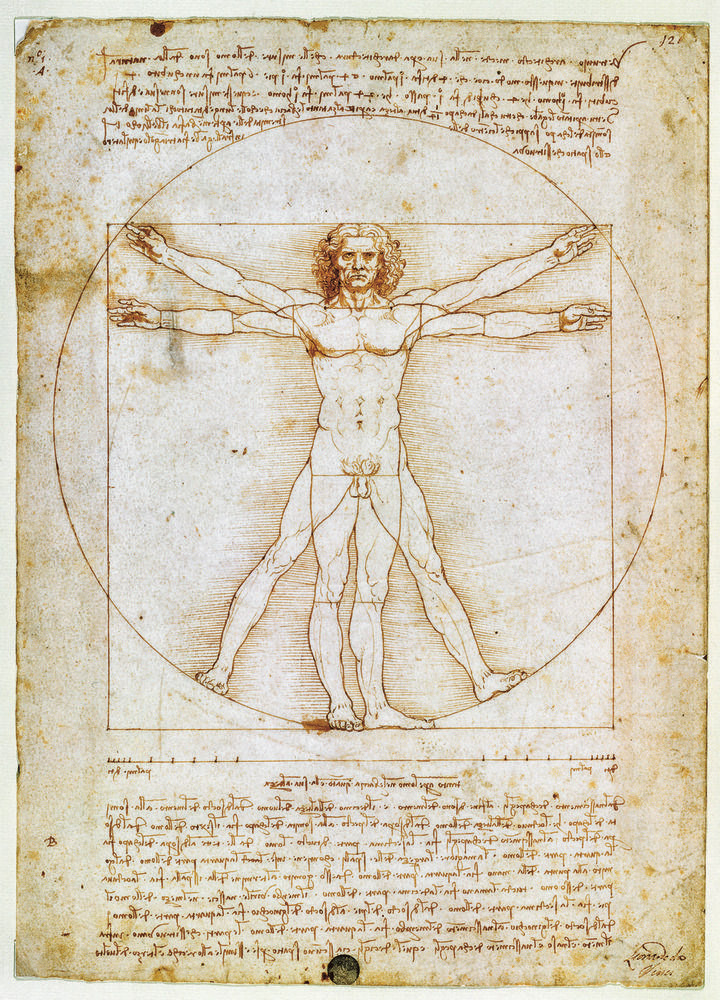

Leonardo da Vinci

Schema der Proportionen des menschlichen Körpers oder

Vitruvianischer Mensch, um 1490

Venedig, Gallerie dell’Accademia

Le Corbusier

Le modulor, 1950

Paris, Centre Pompidou

Musée national d’art moderne

Centre de création industrielle

Bei der göttlichen Proportion, von der Pacioli spricht, handelt es sich um den Goldenen Schnitt, jenes Verhältnis, das beispielsweise zwischen zwei Rechtecken besteht, wenn das kleinere sich zum größeren wie das größere zur Summe aus beiden verhält. Genau diese Beziehung wird etwa in der Geißelung von Piero della Francesca wunderbar hergestellt.

Doch meinten all diejenigen, die den Begriff »Proportion« verwendeten, im Laufe der zehn Jahrhunderte, die zwischen Boëthius und Pacioli liegen, immer dasselbe? Durchaus nicht. In den Manuskripten der ersten mittelalterlichen Jahrhunderte, die Boëthius kommentierten, wurden Bilder als wohlproportioniert beurteilt und aufs Papier geworfen, die sich nicht im Mindesten an den Goldenen Schnitt hielten.

Im 13. Jahrhundert lieferte Villard de Honnecourt, der fraglos sehr gut zeichnen konnte, sehr intuitive und quantitative Regeln für die Proportion. Kein Vergleich zu den mathematisch besser durchdachten Regeln, die bereits den Kanon des Polyklet inspiriert hatten und später beispielsweise Dürer inspirieren sollten.

Finden Sie zwischen diesen unterschiedlichen Darstellungen der Proportionen des menschlichen Körpers irgendetwas Verbindendes?

Andererseits versteht Thomas von Aquin, wenn er im 13. Jahrhundert von der proportio als einem von drei Kriterien für Schönheit spricht, darunter nicht mehr nur mathematische Beziehungen. Für ihn ist die Proportion nicht nur eine richtige Anordnung des Stoffs, sondern eine perfekte Anpassung des Stoffs an die Form, in dem Sinne, dass ein menschlicher Körper dann proportioniert ist, wenn er sich den idealen Bedingungen des Menschlichen anpasst. Sie ist auch ein ethischer Wert, in dem Sinne, dass die edle Tat eine richtige Proportion von Worten und Handlungen nach einem rationalen Gesetz verwirklicht, weshalb man auch von moralischer Schönheit (oder moralischer Abscheulichkeit) sprechen kann. Proportion ist auch Angepasstheit an den Zweck, dem ein Ding dient, weshalb Thomas eine Säge aus Kristall als hässlich bezeichnet, da sie sich trotz ihrer oberflächlichen Schönheit nicht für ihre Funktion eignet. Sie ist wechselseitiges Zusammenwirken der Dinge, weshalb man die Leistung der Steine, die sich gegenseitig stützen und dadurch ein Gebäude stabil halten, als »schön« bezeichnen kann. Sie ist die richtige Beziehung zwischen der Intelligenz und dem, was die Intelligenz begreift. Die Proportion wird mithin zum metaphysischen Prinzip, das sogar die Einheit des Kosmos erklärt.

Deshalb vermitteln uns viele Kunstwerke aus der Zeit des Thomas nur zum Teil, was er unter Proportion verstand, denn erschwerend für unsere Interpretationsübung kommt noch hinzu, was wir als Ungleichheit der Entwicklung zwischen Kunst und Philosophie oder zwischen verschiedenen Aspekten der Kunst aus ein und derselben Zeit bezeichnen könnten. Folgt man den Renaissancetraktaten über die Proportion als mathematische Regel, so erscheint die Beziehung zwischen Theorie und Wirklichkeit nur in der Architektur und der Perspektive befriedigend. Aber welche Proportionskriterien hat eine Reihe von Männern und Frauen, die von verschiedenen Künstlern als schön angesehen werden, miteinander gemein?

Dieselben Schwierigkeiten stellen sich bei der Helligkeit respektive claritas, einem anderen traditionellen Schönheitsattribut. Einer der Ursprünge der Ästhetik der claritas war fraglos dem Umstand geschuldet, dass Gott in zahlreichen Kulturen mit dem Licht gleichgesetzt wurde, oft mit der Sonne. Über den Neuplatonismus fanden diese Vorstellungen Eingang in die christliche Tradition durch das Werk des Pseudo-Dionysius Areopagita. Der hatte in seinen Schriften Die himmlische Hierarchie und Die göttlichen Namen (6. Jahrhundert) Gott als Licht, als Flamme, als Leuchtende Quelle bezeichnet. Dieselben Bilder finden sich dann auch bei Johannes Scotus Eriugena, dem größten Vertreter des mittelalterlichen Neuplatonismus.

Aber auch hier: Was verstand das Mittelalter unter Schönheit des Lichts und der Farbe? Eins wissen wir mit Sicherheit. Auch wenn wir immer von den »dunklen Jahrhunderten« sprechen und die Räume und Gänge in den Schlössern und Klöstern fast so düster wie die Hütten der Bauern gewesen sein dürften, so sah sich der Mensch des Mittelalters doch in einer hell erleuchteten Umgebung (oder stellte sich, sobald er dichtete oder malte, zumindest so dar).

Das Mittelalter spielt mit Grundfarben, mit klar gegeneinander abgegrenzten Farbbereichen ohne Nuancierungen, mit dem Nebeneinander von Farben, die aus ihrem Zusammenspiel Licht gewinnen, und lässt sich nicht von einem Licht bestimmen, das die Farben in Helldunkelkontraste hüllt oder sie über die Ränder der Figuren hinaustreten lässt. Wenn wir die barocke Malerei betrachten, wie in dem folgenden Bild von Georges de La Tour, so werden die Gegenstände vom Licht getroffen, und im Spiel der Körper zeichnen sich helle und dunkle Bereiche ab. In den mittelalterlichen Miniaturen hingegen scheint das Licht von den Gegenständen auszugehen. Diese sind, insofern schön, aus sich heraus leuchtend.

Das Mittelalter war buchstäblich verliebt ins Licht, und genau damals wurde die Bildtechnik entwickelt, welche die Lebendigkeit der Grundfarbe zusammen mit der Lebendigkeit des sie durchdringenden Lichtes maximal nutzt: das Fenster der gotischen Kathedrale. Die gotische Kirche ist so gebaut, dass durch ihr durchbrochenes Mauerwerk Licht in sie einfällt.

Von gleißendem Licht erfüllte Bilder werden in den mystischen Texten Hildegards von Bingen aufgerufen und in den beigegebenen Miniaturen wunderbar interpretiert:

Dann sah ich ein gleißendes Licht und in ihm eine saphirblaue Menschengestalt, die ganz und gar im lieblichen Schein einer hochrot funkelnden Lohe erglühte, und das gleißende Licht durchdrang die funkelnde Lohe, und die funkelnde Lohe durchdrang das glänzende Licht, und das gleißende Licht und die funkelnde Lohe durchfluteten die Gestalt durch und durch, sodass sie zu einem einzigen Licht einer einzigen Kraft und Macht wurden.3

Zu schweigen von den Lichtvisionen in Dantes Paradies, die merkwürdigerweise erst ein Künstler des 19. Jahrhunderts wie Gustave Doré in vollem Glanz dargestellt hat. Allerdings glaube ich, dass Doré Dante las, als ob der nur ein oder zwei Jahrhunderte vor ihm geschrieben hätte, oder als ob er dabei an die vielen neuplatonischen Texte dachte, die ihn mit Sicherheit inspiriert hatten. Denn die Miniaturen aus seiner Zeit sind sozusagen sehr viel verhaltener, zeigen uns keine Lichtexplosionen, kein Spiel von Bühnenscheinwerfern, sondern eher klare Farben, die wirken, als gehörten sie zu den Körpern selbst.

Vater, Sohn und Heiliger Geist

aus Hildegard von Bingen, Scivias, Codex Rupertsberg

um 1150, Kloster Doksany, Tschechische Republik

Dante bewegte sich zwar im Gefolge einer theologischen Tradition, die das Licht als mystisches und kosmologisches Phänomen zelebrierte, doch er schrieb nach Thomas von Aquin, und im 12. und 13. Jahrhundert hatte es tiefgreifende Veränderungen im Verständnis der claritas gegeben. Man sehe im 12. Jahrhundert die Kosmologie des Lichts bei Robert Grosseteste, der das Bild eines Universums entwickelt, das durch einen einzigen Fluss von leuchtender Energie geformt ist, Quelle zugleich der Schönheit und des Seins, sodass wir an eine Art Urknall denken müssen. Aus diesem einen Licht gehen durch fortschreitende Verdünnungen und Verdichtungen die astralen Sphären und die natürlichen Zonen der Elemente hervor, und folglich auch die unendlichen Farbabstufungen und die Körper der Dinge. Die Proportion der Welt ist demnach nichts anderes als die mathematische Ordnung, in der sich das Licht bei seiner schöpferischen Ausbreitung je nach den verschiedenen, ihm durch die Materie auferlegten Widerständen materialisiert.

Wenden wir uns nun einer anderen Sicht der paradiesischen Glorie zu, der von Giotto. Hier gibt es kein Licht mehr, das sozusagen von oben gespendet wird. Die Helligkeit wohnt den fleischlich gut gebauten, ich würde sagen, gesunden Körpern inne. Inzwischen hatte nämlich Thomas von Aquin gesprochen, für den die claritas nicht, wie bei Grosseteste, durch eine kosmische Explosion von oben kommt, sondern von unten oder aus dem Inneren des Gegenstandes, als Selbstmanifestation der ihn organisierenden Form. Bereits Thomas’ Lehrer, Albertus Magnus, hatte gesagt, Schönheit sei der Abglanz der Form auf die in Proportion zueinander gesetzten Teile der Materie, und die Form, von der er sprach, war keine platonische Idee, sondern das, was die Materie von innen heraus veranlasste, zu einem konkreten Organismus zu werden. Wir sind von einem neuplatonischen Bezugsrahmen zu einem aristotelischen übergegangen. Auch die claritas der seligen Leiber besteht genau in der Helligkeit der glorifizierten Seele, die auf ihr körperliches Aussehen abstrahlt. Deshalb sehen wir bei Giotto ein Licht, das von der menschlichen Substanz der Personen ausgeht, dargestellt durch eine weitaus festere und weniger abstrakte Körperlichkeit.

Über Jahrhunderte ist also stets von Licht und claritas die Rede, aber die Sicht auf die Welt und die Schönheit, auf welche diese Begriffe verweisen, ist nie dieselbe.

Das Spiel der Gegenüberstellung von Texten und Bildern erlaubt uns auch, eine Antwort auf ziemlich komplexe Fragen zu geben. Nehmen wir uns die vexata quaestio einer Ästhetik des Hässlichen vor, oder – um uns in nur einer historischen Epoche zu bewegen – der Schönheit der Monstren im Mittelalter.

Außer der Proportion und der Helligkeit betrachtete das Mittelalter als drittes Merkmal des Schönen die Unversehrtheit: Ein Wesen musste, um als schön zu gelten, alles haben, was sich für ein Individuum seiner Art gehörte. Nicht schön war folglich ein verkrüppelter Körper, und genauso wenig (im Mittelalter war man nicht politisch korrekt) ein Zwerg. Dennoch war das Mittelalter fasziniert von Monstren.

An erster Stelle galt der Grundsatz, dass, wenngleich es hässliche Wesen und Dinge gibt, die Kunst doch die Macht hat, sie auf schöne Weise darzustellen. Wir halten das für ein modernes Kriterium, doch bereits der heilige Bonaventura befand: »Man nennt das Bild des Teufels schön, wenn es die Hässlichkeit des Teufels gut wiedergibt.«

Seit der hellenistischen Zeit hatten sich zudem die Kontakte zu fernen Ländern intensiviert und Beschreibungen von unbekannten Ländern und Lebewesen verbreitet, die manchmal erkennbar legendär waren und manchmal den Anspruch wissenschaftlicher Strenge erhoben, von der Naturgeschichte von Plinius dem Älteren (um 77) über den Alexanderroman (3. Jahrhundert n. Chr.) bis zu den Bestiarien (angefangen bei dem berühmten Physiologus, der zwischen dem 2. und 5. Jahrhundert entstanden ist). Und stets nahm das Exotische die Form des Monströsen an. Das Mittelalter war fasziniert von den Beschreibungen der kopflosen Blemmyer mit dem Mund auf dem Bauch, den einbeinigen Skiapoden, die ihren Fuß auch als Sonnendach nutzten, den Einäugigen, den Hundsköpfigen, den Einhörnern und allen Arten von Drachen, und diese Monstren schmückten nicht nur die Kapitelle in den Kirchen, sondern sie tummelten sich auch an den Rändern von Manuskripten, selbst frommen Texten, die von ganz anderem sprachen. Die Monstren werden sogar vor der Sintflut gerettet, wie man in einigen Darstellungen der Arche Noah sehen kann.

Das Mittelalter brauchte die Monstren, zumindest wenn man sich an die negative Theologie hielt, nach welcher Gott, für den es aufgrund seiner absoluten und unerkennbaren Transzendenz keine passenden Namen gab, mit ihm unähnlichen Namen benannt werden musste: Bär, Wurm, Panther und eben auch Monster … Das mystische und theologische Denken der Zeit muss das Vorkommen solcher Monster in der Schöpfung irgendwie rechtfertigen, und dafür wählt es zwei Wege. Einerseits reiht es sie in die große Tradition des universellen Symbolismus ein, für den jedes Wesen auf der Welt, gleich ob Tier, Pflanze oder Stein, eine moralische oder allegorische Bedeutung hat (es belehrt uns über Tugenden und Laster) und somit durch seine Form oder seine Verhaltensweisen übernatürliche Wirklichkeiten symbolisiert. Deshalb heißt es in den »moralisierenden« Bestiarien beispielsweise vom Einhorn, man müsse eine Jungfrau im Wald aussetzen, um es zu fangen; das Tier, vom Duft der Jungfräulichkeit angezogen, legt dem Mädchen sein Haupt in den Schoß, sodass die Jäger seiner habhaft werden können. In diesem Sinn symbolisiert das Einhorn den Erlöser, der sich den Leib einer unbefleckten Jungfrau zum Aufenthalt nahm.

Daher sagen Mystiker, Theologen und Philosophen seit Augustinus, dass die Monster irgendwie ebenfalls zur göttlichen Ordnung der Natur gehören und im großen Zusammenklang der kosmischen Harmonie zur Schönheit des Ganzen beitragen, sei es auch nur durch den Kontrast (wie die Schatten und die Helldunkelmalerei in einem Bild). Denn die Ordnung in ihrer Gesamtheit ist schön, und in dieser Hinsicht wird auch die Monstrosität erlöst, weil sie zum Gleichgewicht dieser Ordnung beiträgt.

Doch der Gläubige, der beim Betreten der Abtei oder der Kathedrale diese Darstellungen erblickte, die zwischen Lächerlichem, Missgebildetem und Beunruhigendem changierten, dachte der wirklich an die kosmische Ordnung? Waren diese Ungeheuer (unabhängig von den theologischen Reflexionen) für den gewöhnlichen Menschen vergnüglich anzusehen, weckten sie Abscheu, flößten sie Furcht ein oder verursachten sie eine zwiespältige Verwirrung?

Eine Antwort gibt uns indirekt der heilige Bernhard. Als Mystiker und Rigorist wie kein Zweiter (und Feind der von seinen Rivalen in Cluny bezeigten Liebe zur prachtvollen Ausschmückung der Kirchen) wütet Bernhard gegen die vielen Monstren auf den Kapitellen der Abteien und Kreuzgänge. Seine Worte verurteilen sie, doch seine Beschreibung des Übels ist von Faszination geprägt – als ob es auch ihm nicht gelänge, sich der Verführungskraft jener portenta zu entziehen. Er beschreibt, was er verurteilt, mit einer fast sinnlichen Betörung, mit der Heuchelei eines Moralisten, der zur Warnung vor dem Striptease die Bewegungen der Tänzerin in allen Einzelheiten schildert:

Ebenso in den Kreuzgängen, was sollen dort vor den Augen der meditierenden Mönche jene lächerlichen Monstrositäten, jene deformierte Formenpracht, jene formenprächtigen Deformationen? Jene schmutzigen Affen? Jene wilden Löwen? Jene monströsen Zentauren? Jene Halbmenschen? Jene gefleckten Tiger? Jene kämpfenden Krieger? Jene in die Hörner stoßenden Jäger? Da sieht man einen Kopf mit vielen Leibern, dort einen Leib mit vielen Köpfen. Hier entdecken wir einen Vierbeiner mit Schlangenschwanz, dort einen Fisch mit Menschenkopf. Da ein Tier, das vorn ein Pferd und hinten ein Ziegenbock ist, dort ein gehörntes Tier mit dem Hinterteil eines Pferdes. Überall sehen wir eine so wunderbare Mannigfaltigkeit von Figuren, eine so allgegenwärtige Vielförmigkeit, dass es reizvoller scheint, in den Steinen zu lesen als in den Büchern, und dass man versucht ist, lieber den ganzen Tag lang diese Darstellungen zu bewundern, als über das Gesetz Gottes zu meditieren.

So bekennt Bernhard in seiner Empörung über eine mira sed perversa delectatio, dass diese monströsen Darstellungen dem Betrachter großes Vergnügen bereiteten, mindestens so, wie uns die Darstellungen sympathischer Außerirdischer in den Science-Fiction-Filmen ergötzen, und vielleicht sogar so, wie uns die Darstellungen des Horrors in seiner ganzen schrecklichen Pracht befriedigen – ein Geschmack übrigens, den das Spätmittelalter und die Jahrhunderte der Renaissance teilten und der dann als das Dämonische in der Kunst bezeichnet wurde.

Unterschwellig hat man tatsächlich selbst in klassischen oder klassizistischen Zeiten nie ganz geglaubt, dass die Kriterien für Schönheit immer nur Proportion und Licht gewesen wären. Doch den Mut, das zuzugeben, hatten nur die Theoretiker und Künstler der Vor- und Frühromantik, die jenen leiblichen Bruder des Schönen feierten, der das Erhabene ist. Die Idee des Erhabenen ist weniger mit einer Erfahrung der Kunst als vielmehr mit der Natur verknüpft, und in deren Erfahrung stehen das Unförmige, das Schmerzliche und das Schreckliche im Vordergrund. So schrieb Shaftesbury in The Moralists zu Beginn des 18. Jahrhunderts:

Sogar die steilen Klüfte, bemoosten Höhlen, unregelmäßigen Grotten und herabstürzenden Wasserfälle erscheinen mir, bei aller schrecklichen Anmut der Wildnis, weitaus bezaubernder und, insofern sie die Natur unverfälscht darstellen, von ganz anderer Großartigkeit als die lächerlichen Nachbildungen in den fürstlichen Gärten.4

Es bildet sich eine Vorliebe für die gotische Architektur heraus, die im Vergleich zu den klassizistischen Maßen nicht anders als unproportioniert und unregelmäßig erscheinen kann, und gerade die Neigung zum Unregelmäßigen und Formlosen führt zu einer neuen Wertschätzung für die Ruinen.

Mit einem wahrhaften Paukenschlag widersetzt sich Burke (in A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful, 1757) der Vorstellung, Schönheit bestehe in der Proportion von Teilen:

Der Hals, sagt man, hat bei schönen Körpern denselben Umfang wie die Wade und den doppelten Umfang des Handgelenks – und eine unendliche Zahl von Bemerkungen solcher Art kann man überall lesen und hören. Aber welche Beziehung hat die Wade zum Hals und jeder von beiden Teilen zum Handgelenk? Sicher lassen sich jene Proportionen an hübschen Körpern finden – aber ebenso sicher auch an häßlichen, wenn sich jemand die Mühe nimmt, sie dort zu suchen. […] Man mag beliebige Proportionen für alle Teile des menschlichen Körpers festsetzen – und ich garantiere dafür, daß ein Maler sich an alle halten kann […] und trotzdem, wenn er will, eine äußerst häßliche Gestalt zustande bringt. Und derselbe Maler kann beträchtlich von den vorgeschriebenen Proportionen abweichen und eine ausnehmend schöne Gestalt hervorbringen. (III, 4)5

Glücklich unproportioniert gedeiht das Erhabene im Dunkeln, in der Nacht, im Gewitter, in der Finsternis, in der Leere, in der Einsamkeit und Stille.

Wenn wir mit unserer Reflexion über die Relativität des Begriffs der Schönheit noch fortfahren möchten, dürfen wir nicht vergessen, dass im selben Jahrhundert, in dem der moderne Begriff des Erhabenen entstand, anderswo ein klassizistischer Geschmack gepflegt wurde. Doch auch im Mittelalter koexistierte die Freude an den Monstern in den Kapitellen mit jener an den architektonischen Proportionen in den Kirchenschiffen, und Hieronymus Bosch (1450–1516) lebte zur gleichen Zeit wie Antonello von Messina (1430–79). Gleichwohl hatte man, wenn man auf frühere Jahrhunderte zurückblickte, auf die man ja dann »aus der Ferne« schaute, immer den Eindruck, jedes Jahrhundert weise einheitliche Charakteristika auf oder wenigstens nur einen fundamentalen Gegensatz.

Da jedoch auch die Interpreten der Zukunft (oder der schon erwähnte Marsmensch, der uns in zweihundert Jahren besuchen wird) »aus der Ferne« auf uns schauen, werden möglicherweise auch sie etwas wirklich Charakteristisches für das 20. Jahrhundert entdecken und beispielsweise Marinetti zustimmen, also in Unkenntnis von Picasso oder Mondrian vielleicht sagen, dass ein schöner Sportwagen die Nike von Samothrake des soeben vergangenen Jahrhunderts sei. Wir aber können nicht aus solcher Ferne auf unsere eigene Zeit schauen, sondern wollen uns mit der Feststellung begnügen, dass die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts Schauplatz eines dramatischen Kampfes zwischen der Schönheit der Provokation beziehungsweise den Avantgarde-Künsten und der Schönheit des Konsumismus war.

Der Kunst der Avantgarden stellt sich das Problem der Schönheit nicht, sie verletzt alle ästhetischen Regeln, die bis dahin galten. Die Kunst nimmt sich nicht mehr vor, ein Abbild der Naturschönheit zu schaffen, und sie will auch nicht das befriedigende Vergnügen der Betrachtung harmonischer Formen liefern. Im Gegenteil, sie will lehren, die Welt mit anderen Augen zu sehen, sich an der Rückkehr zu archaischen oder exotischen Modellen zu erfreuen, am Reich des Traums oder der Halluzination, an der Neuentdeckung der Materie, der verwirrenden Präsentation von Gebrauchsgegenständen in unwahrscheinlichen Zusammenhängen. Auch die abstrakte Kunst, die eine »neupythagoräische« Rückkehr zur Ästhetik der Proportion und der Zahl vorzuschlagen scheint, behauptete sich gegen die Schönheitsvorstellung des gewöhnlichen Menschen. Schließlich gibt es etliche Strömungen der zeitgenössischen Kunst (Veranstaltungen, bei denen der Künstler seinen Körper verletzt oder verstümmelt, Einbeziehung des Publikums in Licht- oder Klangphänomene), bei denen es den Anschein hat, als würden im Zeichen der Kunst eher rituell anmutende Zeremonien, nicht unähnlich den antiken Mysterienkulten, vollzogen. Und den Charakter von Mysterien haben ja auch die Musikerfahrungen, die gewaltige Menschenmengen in den Diskotheken oder bei Rockkonzerten machen, wo unterm Blitzlicht des Stroboskops und bei ohrenbetäubender Lautstärke eine Art von »Beisammensein« praktiziert wird, die für den Außenstehenden vielleicht auch »schön« erscheinen mag (im traditionellen Sinn eines Zirkusspiels), aber von dem, der mittendrin steckt, nicht so erlebt wird.

Unser Besucher aus der Zukunft wird außerdem um eine weitere kuriose Entdeckung nicht herumkommen. Wer eine Ausstellung mit Avantgarde-Kunst besucht, eine »unverständliche« Skulptur kauft oder an einem Happening teilnimmt, ist nach den Regeln der Mode gekleidet, trägt Jeans oder Designerklamotten, schminkt sich nach dem Schönheitsmodell der Massenmedien. Die Ausstellungsbesucher folgen den Schönheitsidealen des kommerziellen Konsums, gegen den sich die Avantgarde-Kunst über fünfzig Jahre lang immer gewehrt hat.

Die Cellistin und Performance-Künstlerin Charlotte Moorman, in Plastikfolie eingewickelt, spielt auf ihrem Instrument, dessen Stachel sie in den Mund eines Unbekannten hält, Stücke des Komponisten Nam June Paik.

New York, 18. Januar 1966

An diesem Punkt wird sich der Besucher aus der Zukunft fragen müssen, welches das von den Massenmedien vorgegebene Schönheitsmodell war, und er wird entdecken, dass diese zur gleichen Zeit das von Greta Garbo oder Rita Hayworth verkörperte Modell der Femme fatale und das von Doris Day verkörperte des »Mädchens von nebenan« propagierten. Als Modell männlicher Attraktivität empfahlen sie den bulligen Typus eines John Wayne und gleichzeitig den weichen und vage femininen eines Fred Astaire oder Dustin Hoffman. Er wird entdecken, dass die Massenmedien vollkommen demokratisch waren; wer nicht zu einer Anita Ekberg taugte, konnte die anorektische Anmut einer Twiggy zur Schau stellen.

Welches unter all diesen und weiteren möglichen Schönheitsidealen wird der Besucher aus der Zukunft als typisch für unsere Zeit erkennen?

Er wird angesichts der Orgie von Toleranz, des totalen Synkretismus, des absoluten und unaufhaltsamen Polytheismus der Schönheit kapitulieren müssen.

Aber jetzt würde ich dieser Art von relativistischem Abdriften, das uns erlaubt hat, über die Wandelbarkeit und bisweilen Unvergleichbarkeit grundverschiedener Schönheitsauffassungen zu reflektieren, gerne Einhalt gebieten. Gibt es denn wirklich nichts, was die unterschiedlichen Erfahrungen von Schönheit oder dessen, was in einem gegebenen historischen Augenblick als schön gilt, irgendwie, und sei es kaum merklich, miteinander verbindet?

Ich glaube, wenn man eine Anthologie der Texte über das Schöne zusammenstellt, erfasst man immer mindestens ein gemeinsames Element. Das Adjektiv »schön« – wie auch »anmutig« oder »erhaben«, »wunderbar« – wird immer dann verwendet, wenn man etwas bezeichnen möchte, was uns gefällt (pulchra dicuntur quae visa placent, heißt es bei Thomas von Aquin), was wir vielleicht gern besitzen würden, was aber nicht aufhört, uns zu gefallen, auch wenn es uns nicht gehört. Natürlich wird als schön oder wunderbar im allgemeinen Sprachgebrauch auch etwas bezeichnet, was wir als gut betrachten, weshalb man von einer schönen erotischen Erfahrung oder von einer schönen Joggingrunde durch den Wald spricht. Gleichwohl hat sich im Lauf der Jahrhunderte ein Unterschied herausgebildet zwischen dem, was schön, und dem, was gut ist. Wenn ich das, was ich als gut ansehe (eine Mahlzeit, ein schönes Zuhause, die Anerkennung und Bewunderung, die ich durch meinesgleichen erfahre), nicht habe, dann fühle ich mich wie verarmt. Was hingegen die Schönheit betrifft, so scheint die Freude an schönen Dingen klar von ihrem Besitz getrennt zu sein. Ich finde die Sixtinische Kapelle schön, obwohl ich sie nicht besitze, und ich finde den Aufbau einer sahneverzierten Hochzeitstorte im Schaufenster eines Konditors schön, auch wenn mir mein Ernährungsberater ihren Verzehr untersagt.

Die Erfahrung des Schönen weist immer ein Element von Uneigennützigkeit auf. Ich kann einen Menschen (gleich ob Frau oder Mann) für sehr schön halten, auch wenn ich genau weiß, dass ich nie eine Beziehung zu ihr oder ihm haben werde. Wenn ich hingegen einen Menschen begehre (der noch dazu sogar hässlich sein könnte) und keine Beziehung zu ihm oder ihr haben kann, dann leide ich.

Dies gilt natürlich nur für die abendländische Tradition. Die Bisons von Altamira finden wir schön, doch wir wissen nicht, aus welchen möglicherweise magisch-beschwörenden Gründen man sie in den Felsen geritzt hat, ob die Leute sie anschauen wollten oder sie im Dunkel der Höhle respektvoll in Ruhe ließen, und ob diejenigen, die sie eingeritzt hatten, sich dann darüber freuten, dass sie ihnen so gut gelungen waren. Und dasselbe erleben wir mit vielen Gegenständen, die wir für Kunstwerke primitiver Gesellschaften halten. Wir haben nicht genug Dokumente, um einen Gegenstand mit einem Text zu vergleichen, den es gewöhnlich nicht gibt oder der uns nicht verständlich ist, und um zu wissen, ob eine rituelle Maske – wie sie die Maler und Bildhauer der europäischen Avantgarden faszinierte – hergestellt worden ist, um Angst zu erregen oder Gefallen, wie die Ungeheuer auf den mittelalterlichen Miniaturen. Wir wissen nur, dass sich der heilige Bernhard vor Ungeheuern nicht fürchtete, sondern sie faszinierend fand und sie gerade deshalb verurteilte. Im Übrigen, auch ohne dass wir uns in Gesellschaften ohne Geschichte oder ohne Schrift vorwagen, diskutieren die Fachleute auch heute noch darüber, ob sich der indische Begriff Rasa mit unserer Vorstellung und Idee von Geschmack übersetzen lässt, oder ob er (im Gegenteil oder zumindest auch) auf etwas anderes verweist, das uns entgeht.

In einem Völkerkundemuseum in Bamako, in Mali, habe ich sehr gut geformte weibliche Schneiderpuppen in westlichem Stil gesehen, angetan mit wunderschönen traditionellen Gewändern. Aber eine der Frauenfiguren war rank und schlank, die andere unglaublich dick. Unser einheimischer Führer, ein Professor an der örtlichen Universität, der jedoch in Frankreich studiert hatte, sagte uns augenzwinkernd, die magere Puppe habe man für die westlichen Touristen aufgestellt. Für die Einheimischen (oder jedenfalls die von den Verführungen des Westens unberührt gebliebenen Älteren) sei die andere Frau die schöne. Unser Führer war imstande, sich mit kritischem Bewusstsein zwischen zwei Schönheitsauffassungen zu bewegen, allerdings frage ich mich, ob unser afrikanischer Kollege, nachdem er in Paris studiert und unsere Filme und unser Fernsehen gesehen hat, immer noch die dicke Frau für schön, die schlanke aber für sexuell begehrenswert hält, oder umgekehrt.

Jedenfalls wäre auch er in der Lage gewesen zu sagen, was er lieber besitzen würde und was er bereit wäre, uneigennützig zu bewundern.

Zum Abschluss möchte ich in Erinnerung rufen, dass die vielleicht größte Behauptung ästhetischer Interesselosigkeit genau in jener Zeit aufgestellt wurde, in der es schien, als werde unsere Anteilnahme an den Entfesselungen des Schrecklichen oder der Majestät von Naturereignissen mit der Erfahrung des Erhabenen gefeiert. Auch das Schreckliche kann Vergnügen bereiten, jedoch nur, wenn es uns nicht allzu nahe kommt. Auch für das Erhabene sind Dinge schön, die gefallen, placent, jedoch nur visa, also wenn man sie sieht, aber nicht erleidet. Der Maler, der die Erfahrung des Erhabenen am meisten verherrlicht hat, ist zweifellos Caspar David Friedrich, und wenn er das Erhabene darstellt, setzt er fast immer menschliche Figuren ins Bild, die sich in Betrachtung des Naturschauspiels am Erhabenen weiden.

Die menschliche Figur sieht man von hinten, und dank einer Art von Theaterinszenierung befindet sie sich, wenn das Erhabene die Bühne darstellt – für uns, die wir im Zuschauerraum sind –, auf der Vorderbühne, innerhalb des Schauspiels. Sie spielt jedoch den Part dessen, der sich außerhalb des Schauspiels befindet, sodass wir uns vom Schauspiel lösen müssen, um es durch ihre Augen zu betrachten, uns an ihre Stelle zu versetzen und so zu sehen, was sie sieht. Auf diese Weise fühlen wir uns zwar, wie sie, als ein zu vernachlässigender Bestandteil des großen Schauspiels der Natur, sehen uns aber dennoch in der Lage, der Naturgewalt, die uns überwältigen und zerstören könnte, zu entfliehen.

Jawohl, ich glaube, dass die Erfahrung des Schönen im Lauf der Jahrhunderte immer so gemacht worden ist, als stünde man rücklings vor etwas, zu dem man nicht gehört und auch nicht unbedingt gehören will. In dieser Distanz liegt die feine Grenze, die die Erfahrung des Schönen von anderen Formen der Leidenschaft trennt.

[Vortrag im Rahmen der Milanesiana 2005]