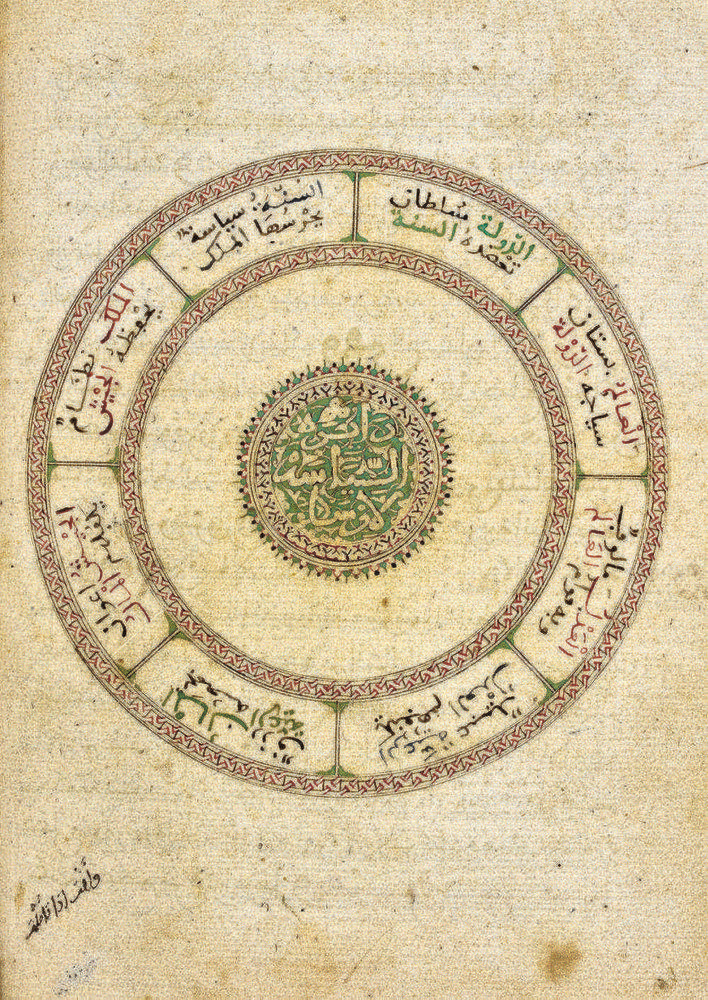

Ibn Chaldun

Muqaddima, Tafel der Könige und der Herrscher,

Add. 9574 f. 29 v

London, British Library

Als Einstieg müsste ich hier verkünden, dass ich eigentlich etwas Hochwichtiges zu sagen hätte, aber da es sich um ein Geheimnis handle, müsse ich leider den Mund halten. Das würde mir großes Prestige einbringen, und Sie wären überzeugt, dass der sechste Imam Dja’far al-Sadiq recht hatte, als er sagte: »Unsere Sache ist ein Geheimnis in einem Geheimnis, das Geheimnis von etwas, das verhüllt bleibt, ein Geheimnis, das nur ein anderes Geheimnis erklären kann, ein Geheimnis über ein Geheimnis, das sich mit einem Geheimnis begnügt.«

In allen Mythologien gibt es einen Gott des Geheimnisses, und die Figur des Harpokrates erscheint unter verschiedenen Namen von der altägyptischen Kunst über die griechisch-römische Welt bis zur Renaissance. Doch aus Lust, gegen das von Harpokrates verhängte Schweigegebot zu verstoßen, werde ich Ihnen einige Enthüllungen über das Geheimnis präsentieren.

Das Geheimnis ist ein Sachverhalt, der nicht enthüllt wird oder enthüllt werden darf oder dürfte, da er sonst dem, der ihn enthüllt, und manchmal sogar dem, der ihn erfährt, Schaden zufügen würde.

In diesem Sinne spricht man von Staatsgeheimnissen, Amtsgeheimnissen, Bankgeheimnis, Militärgeheimnis und Industriegeheimnis, darunter zum Beispiel das in Atlanta verwahrte Geheimrezept für Coca-Cola. Solche Geheimnisse (die wirklich etwas betreffen, das geheim gehalten wird) werden oft verletzt, weil Ermittlungsbehörden es anordnen oder Staatsarchive geöffnet werden oder aus Unvorsichtigkeit, durch Verrat und besonders durch Spionage.

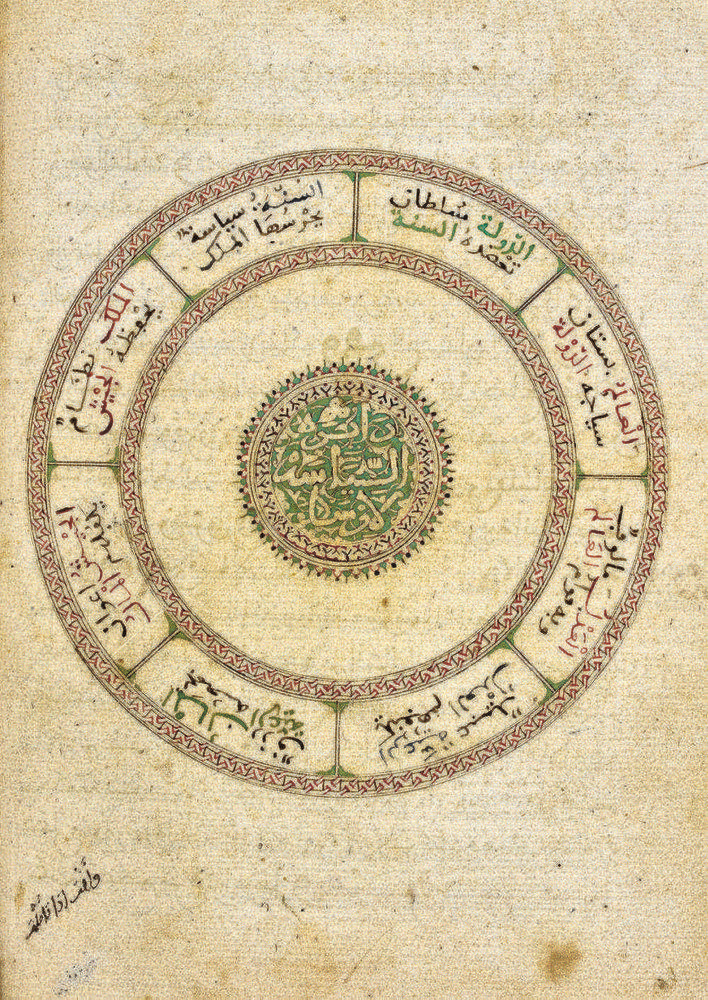

Um Spionage abzuwehren und die geheimen Informationen zu schützen, hat man im Lauf der Jahrhunderte Geheimschriften beziehungsweise Regelsysteme entwickelt, die es ermöglichen, eine gegebene Botschaft, die in einer natürlichen Sprache verfasst wurde, durch eine Reihe von Ersetzungen so umzuschreiben, dass ein Empfänger, der die Ersetzungsregeln kennt, die ursprüngliche Botschaft wiederherstellen kann. Berichte über Geheimschriften gibt es im Alten Indien und bereits in der Bibel; Julius Cäsar spricht davon, und die arabische Kultur kennt eine Chiffrierwissenschaft, angefangen bei einem Traktat aus dem Jahr 855 von Abu Bakr Ahmad ibn Ali ibn Wahshiyya mit dem Titel Buch der unbezähmbaren Begierde des Frommen, die Rätsel der alten Schriften zu lösen, bis zu Ibn Chalduns Muqaddima (14. Jahrhundert), worin ein Code der Sekretäre erwähnt wird, die sich der Namen von Düften, Blumen, Vögeln oder Früchten bedienten, um die Buchstaben zu bezeichnen.

Ibn Chaldun

Muqaddima, Tafel der Könige und der Herrscher,

Add. 9574 f. 29 v

London, British Library

In der frühen Neuzeit, mit der Herausbildung der europäischen Staaten, der immer komplexeren Organisation der Armeen und der weiträumigen Militäroperationen (wir sind in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges) entwickelt sich die Chiffriertechnik weiter. Eines der ersten neuzeitlichen Systeme ist das der Drehscheiben des Abtes Trithemius, bei denen ein Buchstabe auf der ersten Scheibe durch einen von der zweiten Scheibe ersetzt wird, und das letzte berühmte Beispiel ist der von Alan Turing dechiffrierte Enigma-Code der deutschen Wehrmacht. Da es zu den Grundregeln der Kryptografie gehört, dass alle auch noch so perfekten Codes früher oder später geknackt werden können, haben chiffrierte Geheimnisse eine kurze Lebensdauer und wir brauchen uns nicht weiter um sie zu kümmern.

Ebenso außer Acht lassen könnten wir das sogenannte offene Geheimnis, das immer sofort bekannt wird, da es einem Redseligen anvertraut worden ist – gäbe es nicht die Geheimdienste, die manchmal arglistig falsche Enthüllungen über falsche Geheimnisse durchsickern lassen, um den Gegner auf eine falsche Fährte zu locken, sodass viele enthüllte Pseudo-Geheimnisse dazu dienen, ein anderes Geheimnis zu vertuschen, das bestrebt ist, eines zu bleiben.

Im barocken 17. Jahrhundert, der Welt des Absolutismus, wird sich die Idee durchsetzen, dass man zum Überleben heucheln können muss, entweder indem man sich als das Gegenteil dessen ausgibt, der man ist (Baltasar Gracián), oder indem man nicht durchsickern lässt, wer man ist (Torquato Accetto). Und wie ein Politiker alles ihn Betreffende geheim halten soll, erfahren wir aus dieser Passage des Breviarium Politicorum (1684) von Kardinal Mazarin:

Solltest du an einem Ort schreiben müssen, der von vielen aufgesucht wird, stelle ein schon beschriebenes Blatt auf ein Pult, so als müsstest du es abschreiben. Das Blatt muss offen und gut sichtbar aufgestellt sein; das Papier, auf dem du wirklich schreibst, soll ebenfalls auf dem Tisch ausgebreitet sein, aber so geschützt, dass man es nicht einsehen kann, außer der abgeschriebenen Zeile, die jeder sich Nähernde lesen mag. Das von dir Geschriebene aber sollst du mit einem Buch oder einem anderen Stück Papier oder einem anderen Blatt wie dem ersten, doch dichter beim Geschriebenen aufgestellt, verdecken. Falls dir jemand beim Lesen zuschaut, wende schnell mehrere Seiten um, damit er deine Absicht nicht durchschaut; es wäre sogar gut, du hättest mehrere Bücher geöffnet vor dir liegen, so könntest du dem Betreffenden mit großer Geschicklichkeit das eine statt des anderen hinreichen. Solltest du zufällig gerade Briefe schreiben oder in irgendeinem Buch lesen und sollte sich jemand nähern, der, wenn du damit fortfahren würdest, Verdacht schöpfen und sich durch das Buch und die Briefe veranlasst sehen könnte, dir Fragen zu stellen, so befrage, noch ehe er den Mund aufmachen kann, besser du ihn.1