El tercer día

El tercer día ya no volaron en ningún momento sobre el mar. Sin embargo, la tierra sobre la que pasaban parecía tan infinita como aquel. Al principio pensó que seguía siendo agua, que quizá en otras regiones alejadas de su isla carecía de los azules cambiantes y su color era el de las bayas, entre el bermellón y el amarronado, que el sol potenciaba con su intensidad. Pero al atardecer, cuando la bandada se dejó llevar por la corriente y descendieron casi en picado, pudo darse cuenta de que aquella superficie estaba fija, pese a formar pequeños promontorios iguales, que a ella le parecieron olas inmóviles que seguían a otras también idénticas. Ahora, desde más cerca, y a la luz declinante de la tarde, el color del mosto había cambiado por el de la arena. Supuso que si los pájaros trataban de volar más bajo era porque se preparaban para avistar el lugar donde pasar la noche. Imaginó que tal vez conocían algún refugio entre las dunas en el que encontrar agua. Estaba segura de que, igual que ella, tendrían muchísima sed, provocada por el cansancio e incluso por el aburrimiento causado por la monotonía del paisaje.

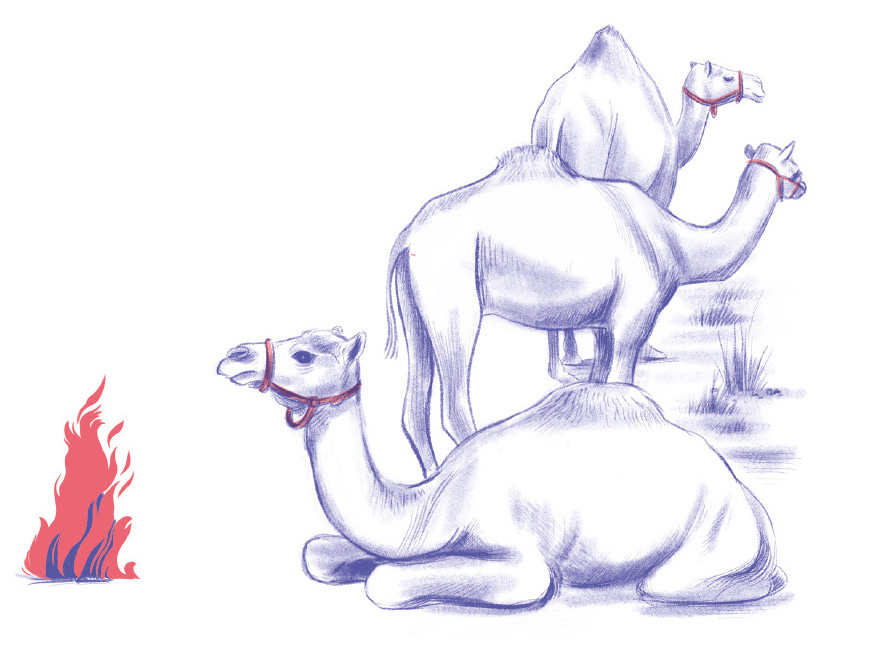

Lamentaba que las horas de vuelo no le depararan sorpresa o descubrimiento alguno. Al contrario de lo que le había sucedido el primer día, con los colores, y el segundo, con los olores. Pero se equivocaba porque de pronto, tras la repetición pardusca de las ondulaciones arenosas, surgió una mancha de un verde prodigioso hacia la que se dirigía una hilera de diminutos bultos que desde la altura le parecieron hormigas que, en perfecta formación, como tantas veces había visto en su isla, regresaban al hormiguero. A medida que iba perdiendo altura, acercándose, pudo observar que se trataba de extraños animales de largos cuellos y grandes jorobas, de cuyos dos flancos sobresalían unas protuberancias grandes y de ellas iban, casi colgados, unos cuerpos de los que pendían cuatro piernas. Dos salían del torso, como las suyas y otras dos, de los hombros. Con las que salían de los hombros manejaban unos látigos con los que, de tanto en cuanto, azuzaban a los animales. De ahí que considerara que no formaban un todo con ellos, pues le pareció raro que quisieran dañarse a sí mismos.

A medida que se acercaba a la mancha verde, repleta de árboles frondosos, observó con extrañeza como los animales doblaban las patas para arrodillarse. Y aún con mayor sorpresa que de las grandes protuberancias de sus flancos se desprendían unos seres que no andaban a cuatro patas sino solo a dos y que usaban las superiores para transportar la carga que bajaban de los lomos de los arrodillados hacia el interior de unas cuevas en las que iban entrando, en fila, uno tras otro.

Durante largo rato aquel descubrimiento la tuvo muy entretenida mientras trataba de escoger el lugar más seguro para aposentarse. Pensó que lo había encontrado al ocultarse tras las jorobas de dos de aquellos extraños animales que, apartados del resto, parecían absolutamente dormidos. Sus grandes ojos tenían los párpados cerrados y bajado el abanico de sus largas pestañas. Pero no tuvo suerte porque las bestias, tal vez incluso sin despertarse, intuyendo su cercanía, lanzaron unos bufidos horribles. El ruido la asustó y huyó volando a la velocidad que sus cansadas alas le permitían, que no era mucha. Cruzando por encima del lugar, fue a posarse en la copa del árbol más alto. Desde allí pudo contemplar como a poca distancia salía del suelo una extraña y chisporroteante luz, que tampoco había visto jamás. Alrededor de ella, formando un círculo, los que al principio había considerado parte de los enormes animales y quizá tal vez aún lo eran —quién sabe si no tenían la facultad de unirse y desunirse a placer— parecían muy pendientes de la luz que oscilaba, aumentaba o disminuía, a la vez que uno, con las extremidades de arriba, le iba añadiendo troncos y ramas que tenían apilados en un montón. La luz los iba consumiendo, avivándose cada vez que devoraba algún tronco, que debía de ser su manjar predilecto. El de ella, aquel día, había consistido en el líquido que contenía un cántaro que alguien, seguramente para preservarlo de tentaciones ajenas, había dejado sujeto con cuerdas y colgado del árbol que ella había tomado como puesto de vigía.

Bebiendo con avaricia, a grandes sorbos, calmó la sed y el hambre. El líquido no era ni transparente ni incoloro ni insípido como el agua, sino blanco y más denso que la leche, también mucho más sabroso y dulce. Se relamía mirando la oscilante luz, casi tan hipnotizada como lo estaban los de abajo, que se calentaban de la fría noche del desierto sentados en círculo junto a la hoguera.

La sirena consideró, finalmente, que lo que le había deparado el tercer día era aún más extraordinario que los colores y los olores nuevos, pues nunca había probado nada tan delicioso ni visto tan extrañas criaturas.