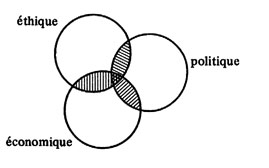

Afin d’éviter toute approche moralisante du problème, ni préjuger de l’ordre de préséance entre éthique et politique, je propose que l’on parle en termes d’intersection plutôt que de subordination du rapport de l’éthique à la politique. Je vois là deux foyers décentrés l’un par rapport à l’autre, posant chacun une problématique originale et créant un segment commun, précisément par leur intersection. Seconde remarque : ce n’est pas seulement d’une intersection entre deux cercles, celui de l’éthique et celui de la politique, que je voudrais discuter, mais de l’intersection entre trois cercles : l’économique, le politique et l’éthique. Si je procède ainsi, c’est parce que j’attends de la comparaison entre économique et éthique le moyen de spécifier le politique, afin de le mieux confronter ensuite à l’éthique. Car c’est dans la mesure où le politique soulève des problèmes et des difficultés propres, irréductibles aux phénomènes économiques, que ses rapports avec l’éthique sont eux-mêmes originaux et d’autant plus aigus. C’est pourquoi je propose la figure suivante qui met trois cercles en intersection avec des zones communes deux à deux et trois à trois1.

I. Que le politique doit être défini d’abord par rapport à l’économique et au social, avant d’être confronté avec l’éthique

S’il est possible de définir quelque chose comme une rationalité politique, comme j’essaierai de le démontrer plus loin, c’est à la rationalité économico-sociale qu’il faut l’opposer. Je m’appuie ici sur l’œuvre de Hannah Arendt et sur celle d’Éric Weil, auteurs, la première, de La Condition de l’homme moderne2, et, le second, de deux ouvrages capitaux, La Philosophie morale, La Philosophie politique3. Ces deux auteurs ont en commun l’idée que la sphère économico-sociale repose essentiellement sur la lutte organisée contre la nature, l’organisation méthodique du travail et la rationalisation des rapports entre production, circulation et consommation. En cela, nos deux auteurs restent fidèles à la définition de l’économique qui se développe d’Aristote à Hegel en passant par les économistes anglais. Pour tous ces auteurs classiques, l’ordre économique est défini plutôt comme un mécanisme social abstrait que comme une communauté historique concrète. Aristote décrivait encore l’économique comme l’extension de la coopération qu’on peut observer dans une maisonnée. Hannah Arendt essaye de préserver cette relation entre économie et « maison », selon la racine grecque du mot économique. Je préfère suivre Hegel qui définissait l’économique comme un mécanisme des besoins et donc comme un « État extérieur », soulignant par cet adjectif la différence avec l’intégration de l’intérieur d’une communauté historique concrète par ses coutumes et ses mœurs. Il me paraît utile de conserver cette suggestion de Hegel et, suivant Éric Weil, de réserver le terme de société pour le mécanisme économique et celui de communauté pour les échanges marqués par l’histoire des mœurs et des coutumes.

En un sens, le plan économico-social est une abstraction dans la mesure où la vie économique d’une nation est incorporée à la politique par les décisions prises par les États ; je ne nie pas cette intersection entre l’économique et le politique que mon schéma prévoit précisément ; mais il importe de souligner que ce que nous avons appelé une abstraction est précisément ce qui caractérise l’ordre économico-social. Il est réellement abstrait ; et son abstraction est encore renforcée par l’autonomie croissante due à la constitution d’un marché international et à la mondialisation des méthodes de travail. En disant cela, je ne veux pas déprécier la rationalité économique. Je suis même tout à fait d’accord pour dire avec Marx, suivi sur ce point par Éric Weil, que l’organisation rationnelle du travail a été et est encore jusqu’à un certain point la grande éducatrice de l’individu à la raison ; elle constitue en effet une discipline imposée à l’arbitraire individuel. L’homme de la technique, du calcul économique, du mécanisme social, est le premier homme qui vit universellement et se comprend par cette rationalité universelle.

Accorder ce point est de la plus grande importance pour une définition correcte du politique et en particulier de l’État, car une certaine modernité est apparue avec l’expansion du secteur économico-social des communautés historiques. Il y a un État moderne, peut-on affirmer, là où il y a une société du travail organisée en vue de la lutte méthodique de l’homme contre la nature. La société moderne est celle pour qui cette lutte, jointe au primat donné au calcul et à l’efficacité, tend à devenir le nouveau sacré, s’il n’abolit pas purement et simplement la différence entre sacré et profane. Une société qui se définirait entièrement par l’économie serait précisément une société totalement profane.

Afin de faire comprendre en quoi le politique se distingue de l’économique, examinons l’hypothèse inverse qui ferait du politique une simple variable de l’économique. C’est ce qui est arrivé, sinon avec Marx lui-même, du moins avec le marxisme ultérieur. La grande lacune du marxisme, à mes yeux, c’est de n’avoir pas accordé une finalité véritablement distincte et du même coup une pathologie spécifique au politique, à force de surestimer le rôle des modes de production dans l’évolution des sociétés. Pour le marxisme orthodoxe, on le sait, les aliénations politiques ne peuvent que refléter les aliénations économiques. Tout le maléfice de la vie en commun ne peut résulter que de la plus-value, interprétée elle-même comme exploitation du travail dans une pure perspective de profit ; si l’on peut démontrer que cette exploitation est liée à l’appropriation privée des moyens de production, alors n’importe quel régime politique est valable qui se propose de supprimer l’aliénation économique résultant de l’appropriation privée des moyens de production et finalement de l’exploitation du travail par l’extorsion de la plus-value. Cette réduction du politique à l’économique est responsable du désintérêt marqué par les penseurs marxistes pour les problèmes spécifiques posés par l’exercice du pouvoir : problèmes éminemment politiques comme on le dira plus loin.

C’est devenu un drame terrifiant pour l’Europe et pour le reste du monde que Marx et plus encore les marxistes n’aient vu dans les luttes populaires qui ont abouti au libéralisme politique, tel qu’il pouvait être observé au XIXe siècle dans les pays anglo-saxons, qu’un simple écran hypocrite pour le libéralisme économique. De cette identification entre libéralisme économique et libéralisme politique, a résulté la dramatique erreur selon laquelle l’élimination du libéralisme économique devait être payée de la perte des bénéfices proprement politiques des luttes historiques aussi anciennes que la lutte des communautés urbaines d’Italie, des Flandres et d’Allemagne pour l’autodétermination. Je vois pour ma part dans le marxisme-léninisme – quoi qu’en ait pensé Marx lui-même – le pourvoyeur de cette dramatique identification entre les deux libéralismes. Je dis dramatique identification, car elle a eu pour effet un véritable machiavélisme politique, dans la mesure où l’absence de réflexion politique autonome laissait le champ libre à toutes les expérimentations politiques, y compris totalitaires, du moment que le recours à la tyrannie était justifié par la suppression de l’appropriation privée des moyens de production, prise pour unique critère des aliénations modernes.

C’est sur l’arrière-plan de cette confusion catastrophique entre libéralisme économique et libéralisme politique que je veux placer la réflexion qui suit, consacrée précisément à la spécificité du politique par rapport à la sphère économique et sociale. La confrontation entre éthique et politique en sera d’autant facilitée.

Et je propose, en guise de transition, d’insister avec Éric Weil sur ce qu’il appelle l’insatisfaction de l’homme moderne : « L’individu dans la société moderne, écrit-il, est essentiellement insatisfait. » Pourquoi ? Pour au moins deux raisons. D’abord, parce que la société qui se définit uniquement en termes économiques est essentiellement une société de la lutte, de la compétition, où les individus sont empêchés d’accéder aux fruits du travail ; une société où les couches et les groupes s’affrontent sans arbitrage. Le sentiment d’injustice que la société rationnelle suscite, face à la division de la société en groupes, en couches, en classes entretient l’isolement et l’insécurité de l’individu livré à la mécanique sociale ; d’un mot, le travail, au niveau de la société économique en tant que telle, paraît à la fois techniquement rationnel et humainement insensé. D’autre part, l’individu est insatisfait et même déchiré dans la société moderne du travail, parce qu’il ne trouve pas de sens dans la simple lutte contre la nature et l’apologie du calcul efficace. Cela est si vrai que, dans les sociétés industrielles avancées au moins, le sens est de plus en plus cherché hors du travail, le travail devenant un simple moyen pour gagner le loisir, lequel, à son tour, est organisé sur le modèle technique du travail. En bref, le travail, dans ces sociétés avancées, a cessé d’être le grand éducateur à la rationalité que Hegel et Marx voyaient en lui.

C’est de cette double insatisfaction que procède le recours à la tradition vivante de la communauté historique, à ce fonds historique que précisément la société mondiale du travail organisé tend à réduire, à démanteler et à dissoudre. D’où l’étrange paradoxe dans lequel les sociétés avancées se trouvent aujourd’hui enfermées : d’une part, c’est pour survivre que les nations modernes doivent entrer dans la compétition technologique ; mais, dans cette mesure même, elles se livrent à l’action dissolvante exercée par la technologie devenue souveraine sur le noyau éthico-politique de ces sociétés. L’homme des sociétés industrielles avancées, placé au carrefour de l’économique et du politique, souffre de la contradiction entre la logique de l’industrialisation et la vieille rationalité relevant de l’expérience politique des peuples. C’est pour fuir cette contradiction que tant de gens, jeunes et moins jeunes, refluent vers la vie privée, cherchant la survie dans la « privatisation » du bonheur. Cette protection féroce de l’enclos privé s’observe d’ailleurs dans toutes les sociétés industrielles avancées, qu’elles soient de l’Ouest ou de l’Est.

Il est capital pour notre réflexion ultérieure sur l’intersection avec l’éthique d’avoir restitué au politique sa dignité propre ; si le politique a une revendication majeure d’autonomie à faire valoir en face de l’économico-technique, c’est celle du sens de l’action rationnelle, sens inséparable, comme on le dira plus loin, de la morale vivante, de l’intention éthique. Permettez-moi en passant de suggérer une distinction terminologique qui exprime bien la nature de mon propos. Je distinguerai entre le rationnel et le raisonnable, et dirai que le plan technico-économique de la vie en société ne satisfait qu’aux exigences du rationnel. C’est pourquoi l’homme y est insatisfait ; c’est pourquoi il cherche le raisonnable dans l’universel concret qui définit le politique comme tel.

II. Le politique et l’état

Le politique se définit largement par le rôle central qu’occupe l’État dans la vie des communautés historiques ; à condition toutefois de définir l’État dans sa plus grande extension ; je le ferai avec Éric Weil qui écrit : « L’État est l’organisation d’une communauté historique ; organisée en État, la communauté est capable de prendre des décisions4. » J’insisterai sur tous les termes de cette définition, et d’abord sur l’expression communauté historique. Parler de communauté historique, c’est nous placer au-delà d’une morale simplement formelle, même si nous ne quittons pas, comme nous le verrons plus loin, le sol de l’intention éthique. C’est en effet par le contenu des mœurs, par des normes acceptées et des symbolismes de toutes sortes, que persévère l’identité narrative et symbolique d’une communauté. Par l’expression de communauté historique ou de peuple, nous passons du plan formel au plan concret.

Qu’entendons-nous maintenant par une communauté organisée en État ? Par ce terme d’organisation, il faut entendre l’articulation introduite entre une diversité d’institutions, de fonctions, de rôles sociaux, de sphères d’activités, qui fait de la communauté historique un tout organique. C’est précisément cette organisation et cette articulation qui font de l’action humaine une action raisonnable. Une fois encore, nous sommes au-delà d’une morale purement formelle ; car la rationalité, ici, ne se borne pas à l’accord de l’individu avec lui-même dans ses maximes, elle veut être la rationalité d’une pratique collective. La tâche de la philosophie politique se définit ainsi par cette attention donnée à ce qui, dans la vie politique, est porteur d’une action sensée dans l’histoire. Dans le langage d’Éric Weil : comment la liberté raisonnable de l’individu résulte-t-elle de son insertion politique ? Ou encore : comment le trajet politique de la liberté peut-il être un trajet raisonnable ? Ce trajet, nous pouvons le résumer d’un mot : c’est celui de l’individu au citoyen. Je définirai volontiers pour ma part la philosophie politique comme une réflexion sur la citoyenneté. Une formule d’Éric Weil va dans ce sens : « Le but de l’organisation mondiale est la satisfaction des individus raisonnables à l’intérieur d’États particuliers libres » (ibid., p. 240).

Maintenant se pose la question suivante : en quel sens faut-il dire que c’est l’État qui organise la communauté ? La définition proposée plus haut fait de l’État l’organe de décision d’une communauté historique. Cette définition exclut que l’État soit un artifice, comme le voulait Hobbes. Encore plus exclut-elle sa réduction à un simple arbitraire, comme si tout État était, en fait ou virtuellement, une tyrannie porteuse de répression et d’oppression. Même s’il est vrai que tous les États ont leur origine dans la violence, qui laisse sur chacun d’eux une cicatrice, comme on le verra plus loin, ce n’est pas la violence qui définit l’État mais sa finalité, à savoir aider la communauté historique à faire son histoire. C’est en cela qu’il est centre de décision. Quant à la visée de cette décision, on peut la résumer en un mot : la survivance, l’existence durable, de la communauté historique ; ceci, à l’encontre de toutes les menaces extérieures et intérieures.

A partir de cette volonté de survie, l’analyse bifurque dans deux directions, qui définissent deux styles différents de la philosophie politique selon que l’on met l’accent sur la forme ou sur la force. Les philosophies rationalistes, comme toutes celles du XVIIIe siècle et aussi comme celles de Hannah Arendt et d’Éric Weil, mettent plus volontiers l’accent principal sur la forme que sur la force ; les marxistes et les penseurs du totalitarisme sur la force ; disons tout de suite qu’une réflexion sur la force conduit directement à l’énigme que constitue le phénomène du pouvoir, tandis qu’une réflexion sur la forme, plus appropriée à la fonction rationnelle concrète de l’État, amène à mettre l’accent sur l’aspect constitutionnel caractéristique d’un État de droit. Entendons par État de droit un État qui pose les conditions réelles et les garanties de l’égalité de tous devant la loi. Nous reviendrons sur ce point lorsque nous considérerons les intersections de l’éthique avec le politique. Bornons-nous pour l’instant à souligner le formalisme juridique – au reste parfaitement légitime – sur lequel insistera plus volontiers une philosophie rationaliste orientée sur la forme plutôt que sur la force. En conséquence, l’accent sera mis sur l’indépendance de la fonction publique, sur le service de l’État par une bureaucratie intègre, sur l’indépendance des juges, sur le contrôle parlementaire et surtout sur l’éducation de tous à la liberté par la discussion. Tous ces critères constituent le côté raisonnable de l’État : c’est un État de droit dont le gouvernement observe certaines règles légales qui limitent son arbitraire.

Si on suit seulement cette ligne de pensée, la fonction raisonnable de l’État est finalement de concilier deux rationalités : le rationnel techno-économique et le raisonnable accumulé par l’histoire des mœurs. L’État est alors la synthèse du rationnel et de l’historique, de l’efficace et du juste. Sa vertu est la prudence, au sens grec et médiéval de la vertu de prudence ; entendons par là que sa vertu est de faire tenir ensemble le critère du calcul efficace et le critère des traditions vivantes qui donnent à la communauté le caractère d’un organisme particulier, visant à l’indépendance et à la durée. Disons encore que cette rationalité confère à l’État moderne une tâche d’éducateur (par l’école, l’université, la culture, les médias, etc.). Mais il faut bien avouer que l’idée d’un État seulement éducateur est une idée limite, une idée régulatrice à laquelle ne correspond encore aucune description empirique. Toutefois, c’est dans cette idée d’un État éducateur que se résume le noyau raisonnable que le philosophe en extrait, quand il s’interroge sur les conditions d’une action historique sensée.

Mais il y a l’autre face du problème : l’État comme force. Le grand sociologue allemand Max Weber ne manquait pas d’intégrer cette composante de la force dans sa définition de l’État, pourtant axée sur la notion d’État de droit. Pour lui, l’État ne peut être défini si l’on n’incorpore pas à sa fonction le monopole de la violence légitime. Je n’hésite pas à dire que le paradoxe politique consiste précisément dans cette confrontation entre la forme et la force dans la définition de l’État. J’accorde bien volontiers que la notion de pouvoir ne se réduit pas à celle de violence. Accorder à un État le privilège de la violence légitime, ce n’est pas le définir par la violence, mais par le pouvoir, quelle que soit la filiation historique de la violence au pouvoir.

Mais un lien de filiation ne tient pas lieu de légitimation. Tous les États modernes sont issus de la violence des rassembleurs de terres ; c’est la même violence qui, dans les sociétés traditionnelles, a éduqué l’homme au travail moderne. Il n’est donc pas contestable que l’État le plus raisonnable, l’État de droit, porte la cicatrice de la violence originelle des tyrans faiseurs d’histoire. En ce sens, l’arbitraire reste consubstantiel à la forme même de l’État. Un formalisme politique ne doit pas relayer le formalisme moral. On ne peut nier non plus la violence qui se dissimule dans la représentation inégale des forces sociales dans l’appareil de l’État. C’est certainement ici que réside la vérité partielle de Marx : nous ne connaissons pas d’État qui ne donne avantages et privilèges à la classe dominante du moment. D’où la tentation, inscrite au cœur du marxisme, d’attendre de la violence révolutionnaire qu’elle renverse les rôles dans le rapport de domination. Mais nous tombons alors dans une erreur inverse de celle d’un formalisme juridique aveugle au rôle de la violence dans l’histoire : la définition de l’État par la violence seule aboutit à méconnaître la grandeur des conquêtes de la liberté politique du XIIe au XVIIIe siècle, et la signification majeure de la Révolution française, lors même que celle-ci reste une révolution bourgeoise. Marx a négligé le fait que la classe dominante a travaillé pour tous ; en ce sens, il n’est pas d’État qui ne soit qu’un État de classes et qui ne représente à quelque degré l’intérêt général. Certes, cet intérêt n’est jamais vu de nulle part ; néanmoins, l’État qui se rapproche le plus de l’État de droit est, selon le mot même de Hegel, l’État des propriétaires et des non-propriétaires. Dénoncer un État comme bourgeois, c’est en réalité dire deux choses et non pas une seule : c’est un État de classes, mais c’est aussi un État du citoyen. En accédant au pouvoir, un groupe accède à l’universel concret et se dépasse comme groupe particulier, réalisant ainsi la coïncidence fragile entre une fonction universelle et une position de domination. Cela explique sans doute qu’une violence latente continue d’affecter le rapport de tous avec le pouvoir. La vie politique reste inéluctablement marquée par la lutte pour conquérir, garder, reprendre le pouvoir ; elle est une lutte pour la domination politique.

Enfin, une violence résiduelle continue d’affliger l’État le plus proche de l’idéal de l’État de droit, en ceci que tout État est particulier, individuel, empirique ; alors que la structure techno-économique est mondiale par principe, la communauté politique est particulière et différente par principe, la préservation de son identité faisant partie de sa fonction. Le fait est qu’il n’existe pas d’État mondial – plus précisément, pas d’État de droit mondial. Cela reste pour nous un problème de savoir si des transferts progressifs de souveraineté à une instance internationale seraient susceptibles de transférer sur elle le monopole de la violence légitime qui appartient à la définition de l’État. Cela reste pour nous un idéal, pour longtemps hors de portée, de mondialiser la non-violence comme a été mondialisée l’organisation moderne du travail. L’État – je veux dire l’instance politique concrétisée par l’État – serait raisonnable s’il était vrai, comme le croyait Kant, que l’absurdité de la guerre provoquerait un jour le même transfert sur une autorité mondiale que celui qui a institué la paix civile au niveau des États individuels. Éric Weil exprime à ce sujet son scepticisme : « La violence a été et est encore la cause motrice de l’histoire » (ibid., p. 281) ; et pourtant « le progrès vers la non-violence définit pour la politique le sens de l’histoire » (ibid., p. 233). On ne peut mieux exprimer l’ambivalence d’une évaluation de l’État qui tient un compte égal de son caractère de forme et de son caractère de force.

Cette ambivalence est devenue pour nous source d’angoisse à l’époque nucléaire. L’existence d’une instance politique supranationale qui aurait le monopole de la violence légitime devient aujourd’hui la condition de la survie de chaque communauté historique, ce qui est, nous l’avons vu, le problème politique par excellence. L’élever à cette échelle est une nouvelle expression de la vertu de prudence dont nous parlions plus haut. Nous appelions prudence l’art de composer la rationalité techno-économique et le raisonnable accumulé par l’histoire des mœurs. Nous définissions ainsi la prudence interne de l’État. Le passage à la non-violence généralisée représenterait la face externe de la vertu de prudence. Cette non-violence généralisée et en quelque sorte institutionnalisée est sans aucun doute l’utopie majeure de la vie politique moderne. A l’âge de la menace nucléaire, l’existence même d’États particuliers libres est subordonnée à la survie physique de l’espèce humaine. Un stupéfiant renversement de priorité s’impose à la pensée politique : l’État mondial est devenu le moyen de la survie des États en tant qu’éducateurs non violents. Mais nous savons que cette utopie n’est qu’une utopie, puisque nous ne savons pas quel devrait être le premier pas à faire en direction de ce transfert de souveraineté, qui devrait être concédé par tous les États sans exception et simultanément ; or cette décision est remise à la prudence des États, qui restent sur la scène de l’histoire de grands individus violents.

III. L’interaction entre éthique et politique

La réflexion précédente s’est développée en dehors de la morale formelle ; mais non hors du champ éthique ; bien au contraire, la quête de rationalité et la promesse de rationalité contenues dans la notion d’un État de droit prolongent l’exigence de réalisation contenue dans la définition même que nous pouvons donner de la liberté au plan de l’intention éthique la plus fondamentale5. Le politique prolonge ici l’éthique en lui donnant une sphère d’exercice. Il prolonge en outre la seconde exigence constitutive de l’intention éthique, l’exigence de reconnaissance mutuelle – cette exigence qui me fait dire : ta liberté vaut la mienne. Or l’éthique du politique ne consiste pas en autre chose que dans la création d’espaces de liberté. Enfin, en tant qu’organisation de la communauté, l’État donne forme juridique à ce qui nous paraît constituer le tiers neutre dans l’intention éthique, à savoir la règle. L’État de droit est en ce sens l’effectuation de l’intention éthique dans la sphère du politique. Il signifie ceci : la loi civile définit, ordonne, met en relation les rôles (de débiteur, de conjoint, de propriétaire, etc.), de telle manière que tous les titulaires de mêmes rôles soient traités également par le droit positif ; certes, l’égalité devant la loi n’est pas encore l’égalité des chances, l’égalité des conditions. Ici encore, notre réflexion confine à l’utopie, l’utopie d’un État qui pourrait dire : à chacun selon ses besoins ; du moins l’égalité devant la loi représente-t-elle un seuil décisif, celui de l’égalité juridique, c’est-à-dire d’un comportement des institutions où il n’est pas fait acception des personnes quand est attribué son dû au titulaire quelconque d’un rôle.

Je n’hésite pas, pour ma part, à donner en outre une signification éthique, non pas seulement à la prudence demandée aux gouvernements, mais à l’engagement du citoyen dans une démocratie. Je n’hésite pas à penser en termes éthiques la démocratie considérée du point de vue de sa téléologie. A cet égard, je donnerai une double définition de la démocratie, d’abord par rapport à la notion de conflit, ensuite par rapport à celle du pouvoir. Par rapport à la notion de conflit, est démocratique un État qui ne se propose pas d’éliminer les conflits, mais d’inventer les procédures leur permettant de s’exprimer et de rester négociables. L’État de droit, en ce sens, est l’État de la libre discussion organisée ; c’est par rapport à cet idéal de libre discussion que se justifie la pluralité des partis ; du moins celle-ci est-elle, pour les sociétés industrielles avancées, l’instrument le moins inadapté à cette régulation des conflits. Encore faut-il, pour que cette libre discussion soit praticable, que nul n’ignore que le discours politique n’est pas une science (ceci contre la prétention d’un socialisme scientifique), mais au mieux une opinion droite. D’où l’accent mis dans cette définition sur la formation d’une opinion publique libre dans son expression. Quant à la définition de la démocratie par rapport au pouvoir, je dirai que la démocratie est le régime dans lequel la participation à la décision est assurée à un nombre toujours plus grand de citoyens. C’est donc un régime dans lequel diminue l’écart entre le sujet et le souverain. Kant en définissait l’utopie quand il concevait, dans le cadre de l’impératif catégorique, la notion de « règne des fins », c’est-à-dire d’un règne où chacun serait à la fois souverain et sujet. De même Hegel définissait-il l’État le plus rationnel comme l’État dans lequel chacun serait reconnu par tous. A cette participation à la décision, j’ajouterai volontiers, dans une ligne plus proche de la tradition de Montesquieu que de celle de Rousseau, la nécessité de diviser le pouvoir contre lui-même. Ainsi Montesquieu dissociait-il, dans sa vision de l’État modèle, le législatif, l’exécutif et le judiciaire. Nous en avons tous retenu au moins un aspect en faisant de l’indépendance des juges un des critères les moins discutables de la démocratie.

Je ne voudrais pas terminer cette réflexion sur l’intersection entre l’éthique et la politique sans avoir dit quelle part de l’éthique la politique laisse nécessairement en dehors de sa sphère propre. C’est pour réserver cette discussion finale que j’ai parlé seulement d’intersection de sphères et non pas de coïncidence. Remarquons d’abord que la base éthique d’une communauté politique se borne aux valeurs à propos desquelles il y a consensus et laisse en outre hors de question les justifications, les motivations, les sourcements profonds de ces valeurs mêmes qui font l’objet du consensus. Or, dans les sociétés pluralistes que sont devenues la plupart des sociétés industrielles avancées, les sources de valeurs restent multiples et conflictuelles. Ainsi, les démocraties européennes, pour ne parler que d’elles, sont héritières de la chrétienté médiévale, de la Renaissance, de la Réforme, des Lumières, et des idéaux tantôt nationalistes tantôt socialisants qui ont dominé les idéologies du XIXe siècle. Il en résulte que l’État ne peut reposer que sur des convergences fragiles ; plus grand est le consensus entre les traditions fondatrices, plus large et plus solide est sa base. Mais, même alors, l’État souffre, jusque dans le consensus qui le fonde, du caractère abstrait de ces valeurs amputées de leurs racines ; la paix sociale n’est possible que si chacun met entre parenthèses les motivations profondes qui justifient ces valeurs communes ; celles-ci sont alors comme des fleurs coupées dans un vase. Cela explique une tendance à l’idéologisation des valeurs invoquées. Nous retrouvons ici tous les vices liés au caractère rhétorique du discours politique, cette rhétorique contamine l’invocation des grands principes, en leur conférant une sorte de stéréotypie morte.

Plus gravement peut-être, l’État moderne, dans nos sociétés ultra-pluralistes, souffre d’une faiblesse de la conviction éthique au moment même où la politique invoque volontiers la morale ; on voit ainsi des constructions fragiles s’édifier sur un sol miné culturellement. Je pense en particulier au cas de pays comme la France, où la réflexion philosophique aussi bien que la production littéraire sont fascinées par des problématiques non éthiques, si elles ne sont pas anti-éthiques, au moment même où l’on veut de bonne foi moraliser la politique. Et, même si la base de conviction reste solide, elle se prive, en entrant dans le champ politique, de ce qui la dynamise en profondeur, par un légitime souci de tolérance des croyances adverses. Enfin, je voudrais insister sur un autre danger, inverse du précédent, mais qui peut-être le compense. Nous assistons dans maintes sociétés contemporaines à une sorte de transfert du religieux sur le politique. Nous demandons à la politique de changer la vie. Ce danger d’invasion par ce qu’on pourrait appeler la religion séculière est sans doute inévitable ; toute communauté a besoin d’un certain sacré civique, marqué par des commémorations, des fêtes, des déploiements de drapeaux et tout le zèle révérencieux qui accompagne ces phénomènes. Il faut avouer que nous ne sommes pas au clair sur ce point : comment en effet vitaliser, dynamiser l’adhésion à des idéaux communs sans un minimum de religion séculière ? Or, il se trouve que les chrétiens et les non-chrétiens ont des raisons de s’y refuser et un besoin commun de s’y référer.

Je m’arrête sur ce point de doute qui ouvre un large champ à la discussion. Je voudrais conclure par un conseil de sagesse que j’emprunte à Max Weber dans sa fameuse conférence sur « La politique comme vocation ». S’adressant à de jeunes pacifistes juste après la Première Guerre mondiale, il leur avouait que la politique casse nécessairement l’éthique en deux : il y a d’une part une morale de conviction, qu’on pourrait définir par l’excellence du préférable, et une morale de responsabilité qui se définit par le réalisable dans un contexte historique donné et, ajoutait Weber, un usage modéré de la violence. C’est parce que la morale de conviction et la morale de responsabilité ne peuvent entièrement fusionner que l’éthique et la politique constituent deux sphères distinctes, même si elles sont en intersection.

On me pardonnera d’avoir insisté beaucoup plus sur l’intersection de l’éthique et de la politique que sur l’écart qui sépare les centres respectifs de la sphère éthique et de la sphère politique. Le danger, de nos jours, me paraît beaucoup plus grand d’ignorer l’intersection de l’éthique et de la politique que de les confondre. Le cynisme se nourrit volontiers de la reconnaissance en apparence innocente de l’abîme qui sépare l’idéalisme moral du réalisme politique. C’est au contraire le souci de donner un sens à l’engagement d’un citoyen à la fois raisonnable et responsable qui exige que nous soyons aussi attentif à l’intersection entre l’éthique et la politique qu’à leur inéluctable différence.

Les zones de confrontation et d’intersection sont désignées par les hachures.

H. Arendt, La Condition de l’homme moderne, trad. fr. de G. Fradier, Paris, Calmann-Lévy, 1961 ; rééd., 1983, avec une préface de P. Ricœur. Cf. également le numéro spécial d’Esprit sur Hannah Arendt, juin 1980, réédité en juin 1985.

E. Weil, La Philosophie morale, Paris, Vrin, 1961 (dernière éd., 1981) ; La Philosophie politique, Paris, Vrin, 1956 (dernière éd., 1984). A propos de La Philosophie politique de Weil, cf. l’article de P. Ricœur, Esprit, octobre 1957, p. 412 [NdE].

La Philosophie politique, op. cit., proposition 31, p. 131.

Il est fait ici allusion à une autre étude consacrée à l’intention éthique, où l’accent est mis successivement sur l’affirmation de la liberté en première personne, la requête de reconnaissance issue de la seconde personne, et la médiation par le tiers neutre ou institution. Cf. « Avant la loi morale, l’éthique », in Encyclopaedia Universalis, 1984.