Das religiöse Verhalten des heutigen Industriearbeiters

Vorbemerkungen

Nach der historischen Analyse soll nun die empirische Bestandsaufnahme des Endergebnisses der geschichtlichen Entwicklung des Verhältnisses zwischen Kirche und Arbeiter folgen. Es liegt diesem II. Teil eine Untersuchung zugrunde, welche in einem Großbetrieb einer Schwerindustrie (VÖEST) in einer mittleren Großstadt Österreichs (Linz) von der ›Soziologischen Forschungsstelle am Institut für Gesellschaftslehre an der Universität Innsbruck‹ durchgeführt wurde.

Bedeutung und Grenzen der empirischen Sozialforschung

Der Begriff der empirischen Sozialforschung umfasst alle wissenschaftlichen Bemühungen zur Erkenntnis der Gesellschaft. Ihre Methode steht im Gegensatz zur Spekulation: sie will vielmehr ein Mittel zur unbestechlichen Aufnahme und Aufklärung der gesellschaftlichen Tatbestände und auch des gesellschaftlichen Denkens sein.

Gerade in dieser Bestandsklärung liegt ihre Bedeutung. Denn die Ergebnisse dieser Bestandsaufnahme, welche nach den Grundsätzen der empirischen Sozialforschung objektiv und exakt sein sollen, bilden die Grundlage und den Ausgangspunkt weiterer Überlegungen. Sie können weiter auch Beweismaterial für Hypothesen bilden.

Von hier aus lassen sich aber auch schon Hinweise auf die Grenzen dieser Forschungsart geben, vor allem, wenn die nicht nur objektive Tatbestände ermitteln will, sondern sich mit subjektiven Beschaffenheiten abgibt, ganz besonders aber, wenn die empirische Sozialforschung Meinungsforschung betreibt. Denn die Meinungen können unter Umständen bloßes Epiphänomen bleiben. Sie brauchen das, was eigentlich untersucht wird, nicht richtig wiedergeben, ja sie können die Wirklichkeit selbst verdecken. Auf diese Grenze muss daher auch beim Gegenstand unserer vorliegenden Untersuchung hingewiesen werden. Zwar kann man über verschiedene Formen des religiösen Verhaltens (z.B. Kirchenbesuch, Sakramentenempfang) sehr sichere Aussagen machen. Aber im Allgemeinen ist vom messbaren religiösen Verhalten zur Gesamtreligiosität der untersuchten Person noch ein weiter Weg. Es bedarf also bei der Auswertung immer der nötigen Vorsicht. Noch eine weitere Achtsamkeit ist gerade bei unserer Befragung erforderlich: Religiosität ist nämlich auch noch mehr als alles Messbare. Sie reicht letztlich ins Transzendente hinein, wohin die empirische Sozialforschung selbstverständlich nicht mehr vorzudringen vermag.

Alle diese Schwierigkeiten aber setzen die Bedeutung der Sozialforschung nicht herab, wenn sich diese nur ihrer wesentlichen Grenzen bewusst ist.

Fragebogen und Arbeitshypothese

Die empirische Sozialforschung kennt verschiedene Methoden. In unserem Fall wurde die Methode des Interviews mithilfe eines Fragebogens gewählt. Denn das Interview ist, wie R. König es nennt, der ›Königsweg‹ der empirischen Sozialforschung. Von den verschiedenen Interviewformen bietet die gewählte mit dem Fragebogen manche Vorteile für die Auswertung. Denn der Fragebogen bietet eine günstige Grundlage für ein späteres Vergleichen der ermittelten Aussagen. Man muss sich aber auch hier der Nachteile bewusst sein, die sich aus dieser Methode ergeben können. Vor allem muss man nämlich die Starrheit eines jeden Fragebogens berücksichtigen, die Möglichkeit des Missverständnisses der Fragen, die Begrenzung des Inhaltes des Fragebogens schließlich, wodurch eine Ermittlung interessanter, im Fragebogen noch nicht vorgesehener Tatbestände erschwert wird.

Eine Befragung ist nun nur auf der Basis einer Arbeitshypothese möglich, die letztlich beinhaltet, was man eigentlich erforschen will, was die Untersuchung bestätigen oder als falsch erweisen soll. Die Arbeitshypothese, deren Darstellung in unserem vorliegenden Falle zugleich auch ein Überblick über den Fragebogen selbst ist, war nun bei unserer Untersuchung folgende:

a) Durch vorwissenschaftliche Beobachtung und Erfahrung kam man zu dem Ergebnis, dass die heutige Industriearbeiterschaft einerseits nicht mehr nach den Vorschriften und Erwartungen der Kirche lebt, auf der anderen Seite jedoch noch ein beachtliches Maß von Religiosität besitzt. Somit beschäftigt sich der erste Fragenkomplex mit dem formellen religiösen Verhalten des Industriearbeiters. Darunter ist jenes religiöse Verhalten zu verstehen, welches die Kirche von ihren Mitgliedern ausdrücklich erwartet, und zwar unter schwerer Verpflichtung. Dazu gehört z.B. der Kirchenbesuch oder auch der Sakramentenempfang.

b) Neben dem sehr geringen formellen religiösen Verhalten vermutet man beim Arbeiter eine viel stärkere Ausbildung des informellen Verhaltens. Darunter ist die Summe jener religiösen Verhaltensweisen zu verstehen, die von der Kirche nicht unbedingt vorgeschrieben sind, beim einzelnen aber Ausdruck religiösen Lebens, Brauchtums oder schematisierte Verhaltensweisen sind. Die Fragen nach dieser Art religiösen Verhaltens stehen in unserem Fragebogen nach den Personaldaten-Ermittlungsfragen an erster Stelle.

c) Der letzte Fragenkomplex befasst sich endlich mit den Ursachen, die und inwieweit diese den Arbeitern in seinem religiösen Verhalten von Seiten der Umwelt bestimmen.

Diese drei Fragenkreise sollten also durch unsere Untersuchung eine objektiv begründete und wirklichkeitsnahe Antwort finden.

Das Sample

Um die Richtigkeit dieser Arbeitshypothese erhärten zu können, wurden nun zwei getrennte Untersuchungen durchgeführt: eine unter den Rentnern und eine andere unter den noch Aktiven eines Betriebes, der zur Zeit der Befragung eine Belegschaft von über 14.000 Arbeitern aufwies. Da eine solche Untersuchung, die sich auf einen derart ausgedehnten Personenkreis erstreckt, selbstverständlich nicht an jeden einzelnen herankommen konnte, musste eine Auswahl vorgenommen werden. Diese methodisch gelenkte Auswahl nennt man ein Sample. Die empirische Sozialforschung kennt wiederum verschiedene Formen von Auswahlverfahren. Für unsere Untersuchung wurde das sog. ›Randomsample‹ verwendet, welches eine möglichst breite Basis haben soll und bei welchem jedes Individuum die gleiche Chance besitzen muss, ausgewählt zu werden.

Das Sample der Aktivenbefragung

Die Basis der Aktivenbefragung war bewusst lokal auf ein Gebiet eingeschränkt, in welchem die Arbeiter unseres Betriebes in großer Zahl ihren Wohnsitz hatten. Dadurch bestand dennoch nicht die Gefahr, dass die Befragung ihre Repräsentativkraft verlieren würde. Es wurden von den 643 Aktiven dieses abgegrenzten Wohnbezirkes rund 140 Arbeiter durch das Los ermittelt und dann befragt. Konkret bestand das Auswahlverfahren darin, dass von den Arbeiteradressen jede vierte oder fünfte herausgegriffen wurde.

Das Sample der Rentnerbefragung

Ähnlich war auch die Auswahl bei den Rentnern. Es wurden von diesen, die zum Unterschied der Aktiven jetzt über das ganze Stadtgebiet zerstreut wohnen, wieder 128 gezogen.

Die Kontaktaufnahme

Diese durch das Sample ermittelten Personen wurden durch ein Team von Interviewern befragt. Die Aufgabe der Befrager bestand darin, die Ausgewählten in ihrer Wohnung aufzusuchen und ihnen an Hand des Fragebogens die Fragen zu stellen. Die Antwort war dann im Bogen zu vermerken. Zwischen dem Weg zur Wohnung und dem Ausfüllen des Fragebogens lag jedoch stets ein Ereignis, das manchmal nicht nur den Befragern Herzklopfen, sondern auch für die Untersuchung manche wertvolle Schlüsse zuließ: die Kontaktnahme.

Die Reaktion der einzelnen Personen auf das Ansinnen einer religiösen Befragung war sehr verschiedenartig. Etwa 25 % der Aktiven und 13 % der Rentner verweigerten überhaupt jegliche Auskunft. Dabei stand als Ursache nicht etwa wie man erwarten könnte – eine Scheu vor der Preisgabe der eigenen religiösen Anschauung im Vordergrund, sondern es handelte sich meist um eine Abneigung gegen Vertreter, oder auch Sektierer und andere Personen, die gerne die Wohnung ihrer Kunden aufzusuchen pflegen, damit aber der Sozialforschung nicht gerade einen guten Dienst erweisen. Andere aber hatten für religiöse Fragen überhaupt kein Interesse. Auch die Angst, dass die Aussage im Betrieb bekannt werden und dadurch ihre Stellung Schaden erleiden könnte, war manchmal als Ablehnungsgrund angegeben worden. Nicht zuletzt war auch in nicht seltenen Fällen die Frau jenes unüberwindbare Hindernis, die alles kontrollierte, was Eintritt ins Haus begehrte.

Neben den Interviewverweigerern stehen noch manche Ausfälle durch Krankheit oder Urlaub des Ermittelten. Sie belaufen sich bei den Rentnern auf etwa 25 %, bei den Aktiven nur auf 16 %. Zusammenfassend verbleiben uns also zur Auswertung 80 Fragebögen, die bei den Aktiven, und 79 Bögen, die bei den Rentnern ausgefüllt wurden (Tab. 2):

|

Aktive N ( %) |

Rentner N ( %) |

|

|

Ermittelte Adressen |

140 (100,0) |

128 (100,0) |

|

Verhindert (Urlaub, krank) |

23 (16,4) |

33 (25,8) |

|

Verweigerungen |

36 (25,7) |

6 (12,5) |

|

Durchgeführte Interviews |

80 (57,9) |

79 (61,7) |

Tabelle 2: Sample

Allgemein kann man sagen, dass die jüngeren Arbeiter aufgeschlossener waren als die älteren, ähnlich wie sich die Aktiven überhaupt zugänglicher zeigten als die zum Teil schon verbitterten Rentner. Eine allgemeine Aussage lässt sich aber in diesem Punkte nicht machen.

Nach diesen Vorbemerkungen können wir nun zur Auswertung der Untersuchung selbst voranschreiten. Da hierzu noch keine zur Auswertung größerer Zusammenhänge notwendige Maschinen zur Verfügung standen, ist diese Auswertung nur ein Teil einer möglichen Auswertung. Auch erlaubt der Umfang der Arbeit keine zu breite Ausarbeitung. Wir werden in einem ersten Abschnitte die formelle Praxis ins Auge fassen, und zwar in folgenden zwei Kapiteln: Die Gläubigkeit und Kirchlichkeit des Arbeiters. Der zweite Abschnitt wird dann über die Gründe für die Unkirchlichkeit handeln. Im dritten Abschnitt wird endlich die informelle Religiosität zum Thema stehen. Einige zusammenfassende Schlussbemerkungen werden diesen II. Teil beschließen.

Die formelle Religiosität

Wir betrachten nun zuerst die Gläubigkeit und dann die Kirchlichkeit des Industriearbeiters unserer Zeit. Diese beiden Aspekte der formellen Religiosität, welche nicht die beiden einzigen sind, denn es gehören auch Moral und Stellung zur Hierarchie wesentlich dazu, hängen innerlich zusammen. Denn die Kirchlichkeit, also der Zusammenschluss der Menschen zur Verehrung eines transzendenten Wesens, steht als solche mit dem Glauben an dieses transzendente Wesen unmittelbar in Verbindung. Kirchlichkeit ohne Glauben an etwas Höheres wäre sinnlos.

Der erste Themenkreis (im Rahmen der formellen Fragen) umfasst im Fragebogen den Glauben an eine Transzendenz, und zwar unter den verschiedensten Rücksichten. An erster Stelle steht die fundamentale Frage nach dem Glauben an ein höheres Wesen (Frage 32). Daran schließt sich die Frage nach der Gottessohnschaft Jesu Christi, welche in der christlichen Religion zum grundlegenden Glaubensgut gehört (Frage 33). Es ist dies eine Steigerung der ersten Frage, insofern nämlich hier nach dem Glauben an eine göttliche Transzendenz in einem Menschen gefragt wird. Die Frage nach dem Glauben an ein Weiterleben nach dem Tode ist wiederum in neuer Form nur die Frage nach dem Glauben an eine Transzendenz, und zwar nach dem Glauben an ein Weiterleben der Seele und eine Auferstehung des Leibes im Jenseits (Frage 34).

Der Tatsache des Glaubens an ein höheres Wesen muss eine Antwort des Menschen entsprechen, das Erkennen muss zum Anerkennen werden. Daher geht es in der nächsten Frage (Nr. 36) um die Kenntnis der von der Kirche verlangten Gebete. Damit sind wir jedoch schon irgendwie beim zweiten Themenkreis angelangt (Kirchlichkeit). Schon vor der Frage 36 steht jene Frage, welche den Glauben an das Dogma der alleinseligmachenden Kirche erforscht. Es folgen dann die Frage nach dem Kirchenbesuch (Nr. 37) und nach dem Sakramentenempfang (Nr. 38). Schließlich sollen hier noch die Fragen nach der kirchlichen Eheschließung (Nr. 40), der Einstellung des Arbeiters zur Kirchensteuer (Nr. 42) und die Frage nach der Zugehörigkeit zu einer kirchlichen Organisation (Nr. 43) dazugenommen werden.

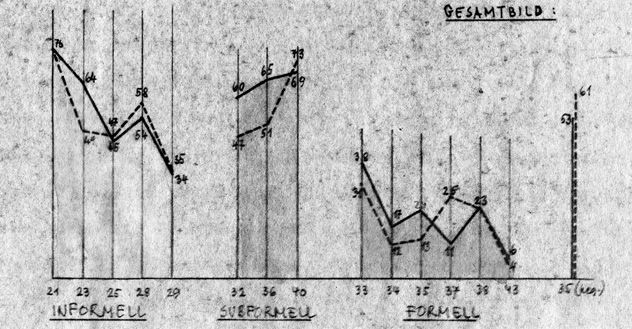

Bevor nun auf die wichtigeren Fragen im Detail eingegangen werden soll, soll in einer graphischen Darstellung das Ergebnis der Antworten auf diese Fragen vorgelegt werden.

Abbildung 1: Formelle Religiosität (Überblick)

|

32. |

Man hört unter den Menschen die verschiedensten Meinungen, welche würden Sie vertreten? |

Ich glaube, dass es kein höheres Wesen gibt (1); Ich glaube, dass es ein höheres Wesen geben kann, aber man wird das nie sicher wissen (2); Ich glaube, dass es ein höheres Wesen gibt (3) |

|

33. |

Wer ist nach Ihrer Meinung Jesus Christus? |

Ein besonders bedeutender Mensch (1); eine Einbildung der Menschen (2); der Sohn Gottes (3) |

|

34. |

Man hat verschiedene Auffassungen über das Schicksal der Menschen nach dem Tode; welche würden Sie vertreten? |

Nach dem Tode ist alles aus (1); nach dem Tode lebt die Seele weiter (2); einmal wir der ganze Mensch mit Seele und Leib weiterleben (3) |

|

35. |

Welcher der folgenden Sätze kommt Ihnen am richtigsten vor? |

Alle Religionen sind gleich wahr und gleich gut (1); keine Religion besitzt die volle Wahrheit (2); es gibt nur eine wahre Religion (3) |

|

36. |

Dürfte ich Sie um folgendes fragen: Wissen Sie eines der folgenden Gebete auswendig? |

Das Vaterunser (1); das Gegrüßet seist du Maria (2); das Glaubensbekenntnis (3); noch andere Gebete (4); keines davon (5) |

|

37. |

Gehen Sie am Sonntag in die Messe? |

Nie (1); zu den heiligen Zeiten (2); jeden Sonntag (3); außerdem noch während der Woche (4) |

|

38. |

Die folgenden Fragen brauchen Sie nur beantworten, wenn Sie es gerne tun: |

Gehen Sie Jahre hindurch nicht zur Kommunion? (1); gehen Sie einmal im Jahr zur Kommunion? (2); gehen Sie öfters? (3) |

Aus diesem Überblick können wir entnehmen, dass unter den Arbeitern durchschnittlich mehr Gläubigkeit als Kirchlichkeit (hier allerdings nur in den wesentlichen Forderungen, vor allem Messbesuch und Sakramentenempfang, gesehen) zu finden ist. Dabei ist auch innerhalb des Themenkreises der Gläubigkeit noch ein starker Abfall ersichtlich, und zwar besonders zwischen dem Glauben an ein höheres Wesen (A 60 %), dem Glauben an die Gottessohnschaft Christi (A 38 %) und endlich dem Glauben an die Auferstehung des Leibes (A 17 %) – (NB: A bedeutet im Folgenden Aktive, R Rentner. In den Abbildungen sind die Linien der Aktiven voll ausgezogen, die der Rentner strichliert. N bedeutet die absolute Zahl der zu dieser Möglichkeit gegebenen Antworten und beträgt, falls es nicht eigens angegeben wird für die A 80 und die Rentner 79.)

Abbildung 2: Gottesleugnung und Kirchgang

Diese Abbildung (Abb. 2) kann uns das Verhältnis zwischen der Gläubigkeit und der Kirchlichkeit bei den Aktiven und Rentnern noch weiter charakterisieren. Es stellt sich nämlich heraus, dass im Vergleich zu den Rentnern die Gläubigkeit der Aktiven höher liegt, die Kirchlichkeit aber in der Form des Kirchenbesuches zurückging. Diese Feststellung ist hier jedoch nur vorläufig.

Verdeutlichen wir uns den Unterschied zwischen Gläubigkeit und Kirchlichkeit noch schärfer an Hand von zwei Fragen, nämlich der Frage nach dem Glauben an ein höheres Wesen und der Frage nach dem Kirchenbesuch. Es zeigt sich nämlich, dass zum Beispiel von den Aktiven, die nie in die Messe gehen, dennoch 47 % an ein höheres Wesen glauben. Bei den Rentnern sind es nur 24 %. Freilich gibt es auch das gegenteilige Phänomen, dass nämlich Arbeiter, die die Existenz eines höheren Wesens leugnen, dennoch in die Kirche gehen, wie die Abbildung 2 zeigt.

Da nun dieser Unterschied zwischen den Aktiven und Rentnern bezüglich der formellen Religiosität besteht, so könnte man auch meinen, dass sich in ähnlicher Weise auch jene Aktiven, deren Vater noch kein Arbeiter, von den anderen deren Vater bereits Arbeiter war, also der heutigen ›Rentner-Generation‹ angehört, unterscheiden werden. Eigenartigerweise aber besteht zwischen diesen überhaupt kein Unterschied, im Gegenteil, die Situation ist bei den Aktiven, deren Vater schon Arbeiter war, stellenweise sogar besser (Abb. 3) (z.B. bei den Fragen Nr. 33, 34 und auch 35)

Abbildung 3: Formelle Religiosität und Beruf des Vaters

Die Gläubigkeit

Gott

Wir werden nun zu einer detaillierteren Behandlung der wichtigsten Fragen voranschreiten. Das Zentrum des Glaubens in jeder Religion bildet der Glaube an ein höheres Wesen. Das gilt in eminenter Weise auch von der katholischen Religion und daher wurde diese Frage als erste der formellen Fragen gestellt. Sie wurde in einer sehr diskreten Weise folgendermaßen formuliert (Tab. 3):

|

Frage 32: Man hört unter den Menschen die verschiedensten Meinungen. Welche würden Sie vertreten? |

||

|

Aktive |

Rentner |

|

|

1. Ich glaube, dass es ein höheres Wesen gibt. |

61 % |

47 % |

|

2. Ich glaube, dass es ein höheres Wesen geben kann, aber man wird es nie sicher wissen. |

|

|

|

3. Ich glaube, dass es kein höheres Wesen gibt. |

10 % |

35 % |

|

– k(eine) M(einung) |

10 % |

1 % |

|

Summe |

102 % |

102 % |

|

(NB: Die Summe von 102 % erklärt sich aus nicht eindeutigen Aussagen. Wenn einer z.B. zwischen der Möglichkeit 2 und 3 schwankte, wurde seine Aussage doppelt vermerkt.) |

||

Tabelle 3: Glaube an ein höheres Wesen

Graphisch dargestellt ergibt sich aus dieser Tabelle folgendes Bild:

Abbildung 4: Glaube an ein höheres Wesen (Aktive/Rentner)

Was bei dieser Abbildung (Abb. 4) sofort in die Augen springt, ist der klare Unterschied zwischen den Aussagen der Aktiven und der Rentner. Während nämlich der Anteil der Zweifler noch relativ gleich ist, ist eine deutliche Verschiebung von den Leugnern zu den Glaubenden festzustellen. Dabei überwiegt die Abnahme der Leugner noch weitaus die Zunahme der Glaubenden (Abnahme 24 %, Zunahme 14 %. Die Differenz kommt hauptsächlich den Unschlüssigen zugute, die ihrer Meinung überhaupt nicht Ausdruck geben.)

Es ist nun nicht uninteressant, diese Aussagen nach Alter, Herkunft und Bildung der Befragten zu differenzieren.

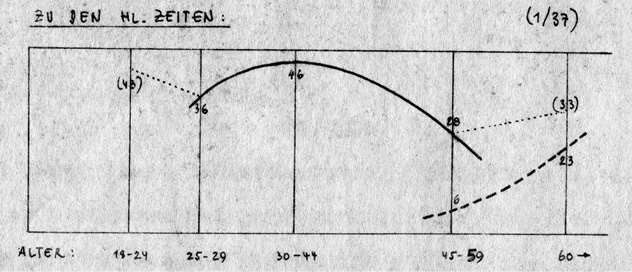

Glaube an ein höheres Wesen und Alter

Es ist dieser Vergleich zwischen Alter und Glaube an Gott auch deshalb interessant, weil sich daraus entnehmen lässt, ob zwischen den jüngeren und älteren Arbeitern, oder auf größere Sicht: ob zwischen der heutigen und der irgendwie schon gestrigen Arbeitergeneration ein Wandel vor sich gegangen ist. Verdeutlichen wir uns das positive Ergebnis in einer Kurve:

Abbildung 5: Glaube an Gott nach Alter

Aus dieser Kurve (Abb. 5) können wir nun Folgendes entnehmen: erstens liegt die Gläubigkeit der Rentner wiederum unter jener der Aktiven, wie dies aus der allgemeinen Darstellung schon ersichtlich war. Dieser Unterschied zeigt sich besonders bei der einzig vergleichbaren Altersstufe (44–59 Jährige), denn in dieser Altersstufe haben wir einen genügend großen Prozentsatz sowohl von Aktiven als auch von Rentnern. Daraus lässt sich vermuten, dass das Nochtätigsein und das Im-Leben-stehen irgendwie noch einen Einfluss ausübt. Mit anderen Worten, dass der Arbeiter, welcher noch mit seiner Arbeitsumwelt in Beziehung steht, mehr Offenheit für den Glauben an ein höheres Wesen hat als der abgeschlossene Rentner, der die Anschauungen früherer Zeiten in sich konserviert hat.

Sehen wir uns dann weiter die Geburtsjahrgänge hintereinander an, so können wir ein stetiges Ansteigen des Prozentsatzes der Gläubigen von den Ältesten (vor 1900 geboren) bis zu den Jüngsten (zwischen 1936–42) beobachten. Während der Durchschnitt der Glaubenden bei den Rentnern noch unter 50 % liegt, so glauben unter der jüngsten Arbeitergeneration 75 % an ein höheres Wesen. In diesen Zahlen kommt zum Teil auch die Entwicklung der religionsfeindlichen Ideologien von einer Total- zur Rumpfideologie zum Ausdruck. Das heißt in Anwendung auf die Arbeiterkreise: der Sozialismus, der z.B. in den Dreißigerjahren mit der Kirche in Widerspruch stand und den marxistischen Atheismus propagierte, hat seinen Totalanspruch auf alle Bereiche des menschlichen Lebens zurückgezogen. Dadurch ist es aber den heutigen Arbeitern möglich, Sozialist zu sein und daneben auch an ein höheres Wesen zu glauben.

Glaube an ein höheres Wesen und Herkunft

Zweitens wollen wir uns die Frage vorlegen, welchen Einfluss die Gläubigkeit von Seiten der Herkunft erlebt, oder konkreter: wie viele von denen, die im Dorf, in der Kleinstadt oder in der Großstadt geboren sind, an ein höheres Wesen glauben?

Abbildung 6: Gottesglaube und Herkunft (Ortsgröße)

Zunächst wird die eine Erwartung erfüllt, dass der Prozentsatz der Glaubenden unter den im Dorf geborenen Arbeitern am größten ist (64 %); doch ist vielleicht diese Zahl nicht so hoch ausgefallen, als man hätte annehmen können. Denn in ziemlich geringem Abstand folgen bei den Aktiven die Kleinstadt (58 %) und dann die Großstadt (56 %). Andererseits dürfen wir nicht übersehen, dass der Anteil der Leugner bei den in der Großstadt geborenen doppelt so groß ist als bei denen, die aus dem Dorf stammen.

Der Vergleich zwischen Rentnern und Aktiven bestätigt uns wieder das Ansteigen der Gläubigkeit der Aktiven, und zwar mit der Nyancierung, dass der Anstieg bei den Aktiven aus dem Dorf dem Anstieg bei den Aktiven, die schon ihrer Herkunft Städter sind, nicht nahekommt. Es ist damit ein Hinweis wiederum auf die Entschärfung des Großstadtklimas gegeben, die innerhalb einer Generation vor sich gegangen ist. Eine ganz auffällige Verschiebung hat sich zwischen den Rentnern und Aktiven, die aus der Kleinstadt stammen, vollzogen. Bei diesen hat sich nämlich der Prozentsatz der Glaubenden beinahe verdoppelt (R 35 % – A 58 %) ; noch mehr ins Auge springt aber, dass der Prozentsatz der Leugner, der unter den drei Gruppen bei den Rentnern aus der Kleistadt am größten war, nun bei den gleichen Aktiven am kleinsten ist (Rückgang von 44 auf 6 %). Das heißt mit anderen Worten, dass die meisten Atheisten unter jenen Rentnern zu finden sind, die aus der Kleinstadt stammen. Mag sein, dass gerade die Kleinstadt dafür ein günstiges Klima bot, welches nicht mehr brauchtumsmäßig bestimmt war, aber noch nicht die Indifferenz der Großstadt erreicht hatte. Im Zuge der Entschärfung des Sozialismus und der anderen Totalideologien hat sich auch bei diesen Arbeitern aus der Kleinstadt heute die Lage gebessert und sie unterscheiden sich von den anderen Arbeitsgruppen kaum mehr.

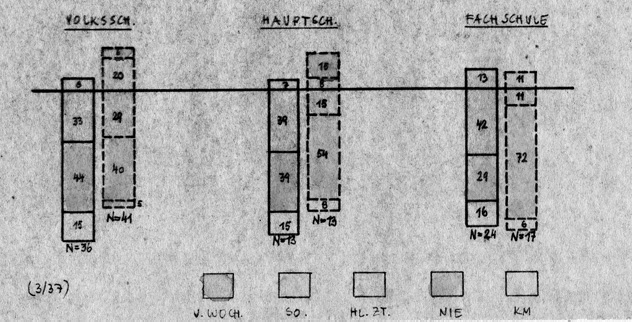

Glaube an ein höheres Wesen und Schulbildung

Als letzte Frage legen wir uns innerhalb des Punktes ›Höheres Wesen‹ folgende vor: wie ist das Verhältnis jener Arbeiter zu einem Höheren Wesen, die entweder nur die Volksschule, oder die Hauptschule oder schließlich auch eine Fachschule besucht haben? Besteht zwischen Bildung und Gottesglauben irgend ein äußerlich, an den Prozentsätzen merklicher, Zusammenhang?

Veranschaulichen wir uns wiederum das Ergebnis der Untersuchung in einer graphischen Darstellung; aus ihr lassen sich folgende interessante Ergebnisse feststellen:

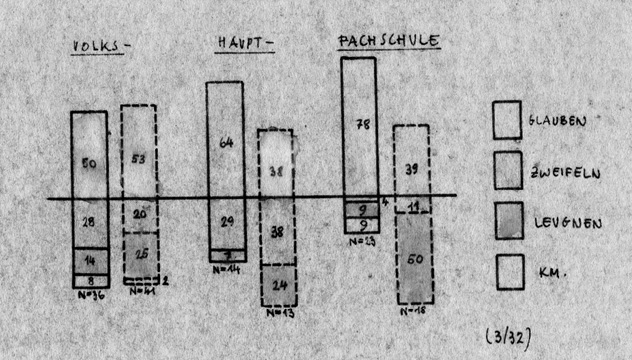

Abbildung 7: Gottesglaube und Schulbildung

1. Die Situation unter den Arbeitern, die nur eine Volksschule besucht haben, ist relativ unverändert geblieben, nur eine kleine Verschiebung von den Leugnern zu den Zweiflern ist zu bemerken.

2. Bei den Arbeitern hingegen mit anderer Schulbildung hat die Lage ins Gegenteil hinübergeschlagen. So hat der Prozentsatz der Glaubenden bei den Rentnern noch mit dem Grade der Bildung abgenommen, was sich auch an der Zunahme der Leugner manifestiert; bei den Aktiven hingegen nimmt er stark ab (Abb. 8).

Abbildung 8: Gottesglaube (Glaube und Leugnug im Vergleich) und Schulbildung

3. Es lässt sich daraus die Folgerung ziehen, dass sich das Verhältnis zwischen Bildungsgrad und Glaube an ein höheres Wesen in kürzester Zeit sehr stark verändert hat. Dies kommt im schärfsten Maße bei den Prozentsätzen der Fachschulbesucher zum Ausdruck, bei denen sich die Zahl der Glaubenden verdoppelt (R 39 % – A 78 %), die Zahl der Leugnenden aber in noch größerem Verhältnis verringert hat (R 50 % – A 9 %!). Sicher steht auch irgendwie ein neueres gesünderes Verhältnis zwischen Religion und Wissenschaft im Hintergrund, das in der Öffentlichkeit immer mehr an Raum gewinnt, sodass es heute nicht mehr zu Bildung gehört, großzügig ein höheres Wesen zu leugnen. Mehr noch aber wird eine relativ größere Unabhängigkeit des gebildeten Facharbeiters von der Umweltkontrolle ausmachen. Diese klare Linie im Urteil mag auch erklären, dass unter den Facharbeitern der Prozentsatz der Zweifler so gering ist (4 %).

Christus

Wir haben also aus der Frage 32, der Frage nach dem Glauben an ein höheres Wesen, ersehen können, dass der Anteil der Glaubenden unter den Aktiven gegenüber den Rentnern sehr stark gestiegen ist. Jedoch umfasst der von der Kirche geforderte Glaube nicht nur den Glauben an ein höheres Wesen, sondern auch den Glauben an die Gottessohnschaft Christi, also an die Transzendenz in einem Menschen, wie der Arbeiter selber einer ist. Daher lautet die Frage 33: »Wer ist nach Ihrer Meinung Jesus Christus?«

|

Frage 33: »Wer ist nach Ihrer Meinung Jesus Christus?« |

||

|

Aktive |

Rentner |

|

|

1. ein bedeutender Mensch |

31 % |

42 % |

|

2. eine Einbildung der Menschen |

8 % |

10 % |

|

3. der Sohn Gottes |

39 % |

32 % |

|

– k. M. |

23 % |

17 % |

|

101 % |

101 % |

|

Tabelle 4: Glaube an Jesus Christus

Dieses Resultat bedeutet erstens ein starkes Absinken des Prozentsatzes der Glaubenden gegenüber der Frage 32 (A 61 % bei der Frage 32 – A 39 % hier). Christus ist für viele Arbeiter nichts anderes als ein Mensch, und zwar oft ein sehr ›redegewandter, politisch begabter Radikaler‹, ein ›Parteiführer‹, ja selbst der ›erste Sozialist‹, ›weil er ja für die Armen etwas übrig gehabt habe‹. Kurzum, Christus war ein ›sozialer Revolutionär‹, der sich gegen die Führungsschicht aufgelehnt hatte und daher ans Kreuz musste. ›Zum Gottessohn wurde er dann von der Kirche gemacht‹, die Christus als ›Aushängeschild‹ benützt, ansonsten aber von seiner Lehre weit abgerückt ist. Man kann sich, ›wenn man mit beiden Füßen auf der Erde steht‹, nicht vorstellen, dass Christus etwas anderes gewesen sei als ein gewöhnlicher Mensch. Denn ›ein Mensch ist eben ein Mensch und nicht Gottes Sohn‹.

Aus dieser Kostprobe von Einzelaussagen, die das dürre Zahlengrippe mit einem lebensnahen Hauch umgeben sollen, spricht deutlich jener positivistische Grundzug, dem wir beim Arbeiter des technisierten Zeitalters noch öfters begegnen werden. Was der Arbeiter nicht gesehen hat und nicht greifen kann, kann er auch nicht begreifen und hat so für ihn keinen Realwert. Inmitten der völlig technisierten und materiellen Arbeitsumwelt ist er für das Transzendente irgendwie blind geworden und zu einer geistigen Akrobatik über seine sinnlich vorgegebene Erfahrungswelt hinaus kaum zu bewegen. Wo aber eine Anforderung an das Denken nicht mehr so groß ist und wo vor allem noch gefühlshafte Elemente mitspielen, wie z.B. bei Glauben an ein höheres Wesen, auf welches ja auch das Erlebnis der Natur oder des Gewissens verweist, ist der Prozentsatz der Gläubigkeit gleich viel höher.

Es sollen nun an dieses allgemeine Resultat noch zwei Querbeziehungen angeschlossen werden, und zwar erstens das Verhältnis zwischen dem Glauben an ein höheres Wesen und der Stellung zur Person Christi; und zweitens soll dann die Beziehung zwischen Alter und Glauben an die Gottessohnschaft Christi beleuchtet werden.

Gott und Christus

Im Konkreten lautet also die erste Frage, die wir uns hier stellen wollen: Wieviel Prozent derer, die an ein höheres Wesen glauben, über dieses Zweifel hegen oder es einfach leugnen, glauben auch an die Gottessohnschaft Christi oder halten Christus für einen gewöhnlichen, etwas bedeutenderen Menschen. Eine graphische Darstellung soll uns die Beantwortung dieser Frage erleichtern (Abb. 9).

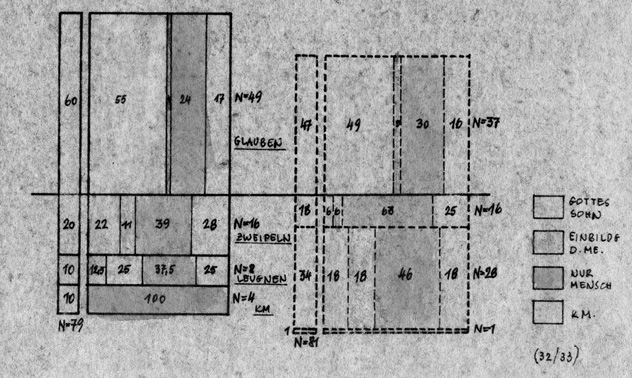

Abbildung 9: Glaube an Gott und an Jesus Christus

Grundsätzlich können wir sagen, dass das Bild bei den Rentnern und Aktiven annähernd gleich ist, d.h. z.B., dass von denen, die an Gott glauben, ungefähr der gleiche Prozentsatz bei Aktiven und Rentnern auch an die Gottessohnschaft Christi glaubt (A 55 %, R 49 %), und auch die anderen Möglichkeiten (Christus ist nur eine Einbildung der Menschen oder ein gewöhnlicher Mensch) in etwa gleichen Anteilen bei Aktiven und Rentnern vertreten sind.

Im Einzelnen zeigt sich jedoch an Hand der Darstellung Folgendes:

1. Nur die Hälfte derer, die an Gott glauben, glaubt auch an Christus, wodurch der Durchschnitt der formellen Gläubigkeit stark gesenkt wird. Hatten wir nämlich an Hand des allgemeinen undifferenzierten Prozentsatzes gesagt, dass z.B. bei den Aktiven 39 % an Christus als den Sohn Gottes glauben, so sinkt durch diese jetzige Differenzierung der Prozentsatz derer, die sowohl an Gott als auch an Christus als den Gottessohn glauben, auf etwa 30 %.

2. Auffällig ist auch jene paradoxe Tatsache, dass von den Atheisten ein noch relativ hoher Prozentanteil dennoch an Christus als den Sohn Gottes zu glauben angab. Es sind dies bei den Rentnern 18 %, bei den Aktiven 18,5 %. Es stehen bei diesen Arbeitern somit zwei sich völlig ausschließende Aussagen nebeneinander. Dies gibt uns einen Hinweis auf die Struktur des religiösen Wissens des Arbeiters. Es ist nämlich nicht so, dass der Arbeiter in einem geschlossenen religiösen System denkt und lebt. Vielmehr stehen einzelne Wahrheiten unabhängig voneinander im Bewusstsein des Arbeiters und erfahren eine völlig getrennte Behandlung. Von da aus wird es verständlich, dass zwei an sich unmittelbar zusammenhängende Fragen gegensätzlich beantwortet werden, wenn sich dem Arbeiter für die Entscheidung jeweils verschiedene Motive anbieten. So kann es sein, dass er in der Schule gelernt hat, dass Christus der Sohn Gottes ist. Und was er in der Schule gelernt hat, hat er – solange keine Krise dazwischentritt – als Antwort ständig bereit. Auf der anderen Seite aber hat er z.B. im Betrieb gehört, dass es keinen Gott gebe, und er hat sich über diese Frage, völlig unabhängig von der Frage nach der Gottessohnschaft Christi, seine Gedanken gemacht. Weil er nun selbst keine Gründe für ein höheres Wesen findet und so seine im Betrieb geweckten Zweifel nicht beseitigt werden, so macht er die vorgelegte Ansicht über das höhere Wesen zur seinen, ohne dabei aber den Glauben an die Gottessohnschaft Christi zu revidieren.

Der Arbeiter denkt also nicht in einem geschlossenen religiösen System. Diese Aussage lässt sich noch verschärfen: Der Arbeiter denkt nämlich in religiösen Fragen primär überhaupt nicht, sondern ist meist von anderen Faktoren bestimmt, die nicht mehr im Rationalen wurzeln, sei dies das Gefühl der Traditionsverbundenheit, sei es, weil der Arbeitskollege, der ihm imponiert und der den Ton anzugeben versteht, auch dieser Ansicht ist, und weil man überhaupt im Betrieb so denkt, oder sei es auch, weil man verschiedenste Erlebnisse positiver oder negativer Art hatte, die zu dieser Meinung geführt haben.

Alter und Einstellung zu Christus

Wie ist nun die Altersaufstellung derer, die an Christus als den Sohn Gottes glauben?

Abbildung 10: Gottessohnschaft Christi und Alter

Diese Darstellung (Abb. 10) bestätigt uns wiederum eine Einsicht, die wir schon bei der Frage nach einem höheren Wesen gewonnen haben, dass nämlich der positive Prozentsatz unter den jüngeren Arbeitern erstens weit über dem der anderen Arbeitskollegen liegt, und dass dieser Prozentsatz zweitens auch wesentlich höher ist als der allgemeine Durchschnitt, der für die Aktiven 38 % und für die Rentner 31 % beträgt.

Auferstehung des Leibes

Die Frage nach einem Weiterleben des Menschen nach dem Tode nimmt in allen Religionen eine wichtige funktionelle Stellung ein. Auch die christliche Religion lehrt ein Weiterleben der Seele, darüber hinaus aber auch eine Auferstehung des Leibes. Die Antworten der Arbeiter auf diese formelle Glaubensforderung der Kirche verteilen sich nun folgendermaßen:

|

Frage 34: Man hat verschiedene Auffassungen über das Schicksal des Menschen nach dem Tode; welche würden Sie vertreten? |

||

|

Aktive |

Rentner |

|

|

1. Nach dem Tod ist alles aus |

52 % |

49 % |

|

2. Die Seele lebt weiter |

26 % |

27 % |

|

3. Einmal wird der ganze Mensch mit Seele und Leib weiterleben |

|

|

|

– k.M. |

12 % |

17 % |

|

Summe |

109 % |

106 % |

Tabelle 5: Leben nach dem Tod

Bevor wir uns aber mit diesem Ergebnis etwas näher befassen werden, sollen zunächst noch zwei andere Aspekte dieser Frage nach einem Weiterleben des ganzen Menschen nach dem Tode angefügt werden, und zwar wiederum der Aspekt des Alters und dann das Verhältnis zwischen dem Glauben an Gott und dem Glauben an eine Auferstehung des Leibes.

Auferstehungsglaube und Alter

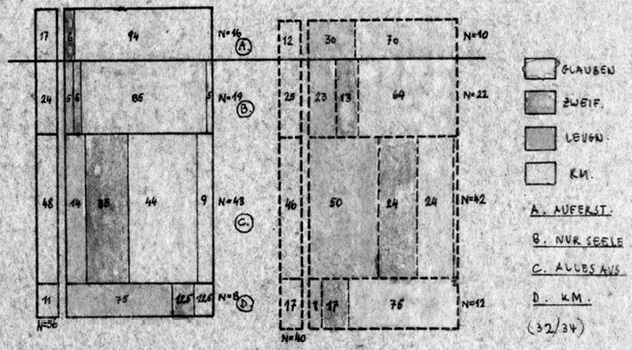

Die Aufteilung der Antworten auf die Frage 34 auf die einzelnen Altersgruppen ist folgende (Abb.11):

Abbildung 11

Wenn wir aber nur die positiven Prozentsätze in einer Kurve darstellen, ergibt sich folgendes Bild (Abb. 12):

Abbildung 12

In dieser Kurve ergibt sich nun, dass im Gegensatz zu den beiden bisherigen Alterskurven (Abb. 5 und 10) eine Verschiebung des Tiefpunktes hin zur Altersstufe drei (33–44) zu bemerken ist, und dass weiter der Prozentsatz bei den Jugendlichen in dieser Frage auch nicht mehr so hoch ist, also bei den beiden anderen. Bemerkenswert ist auch noch, dass die Kurve nach ihrem Tiefpunkt wieder ansteigt, sodass wir sagen müssen, dass ein Unterschied jetzt eigentlich nicht mehr zwischen den Aktiven und den Rentnern (den jüngsten und den ältesten Arbeitern) besteht, sondern zwischen den älteren samt den jüngeren einerseits und den Arbeitern zwischen 30 und 44 Jahren andererseits. Auch das Ansteigen der Rentnerkurve bestätigt diese Tendenz.

Von dieser Grundfeststellung aus können wir daher im Vergleich zu den beiden bisherigen Fragen nicht sagen, dass sich die Generationssituation verändert habe, dass also ein ständiges Ansteigen und eine stetige Zunahme der Gläubigkeit parallel mit dem Abnehmen des Alters vor sich gegangen sei. Gerade in dieser Frage dürfte nicht der Zeiteinfluss den Hauptausschlag geben, sondern die Bezogenheit und der Abstand jedes einzelnen Individuums in seiner jeweiligen Altersstufe zum Tod. So ist für die ältesten Arbeiter, also etwa ab 50, der Tod eine Tatsache, die von ihnen einfach nicht mehr übergangen werden kann, sondern die sie zum Nachdenken herausfordert. In ähnlicher Weise mag auch noch die Jugend für die Fragen eines Weiterlebens nach dem Tod aufgeschlossener sein als der Arbeiter, der sich im Vollgefühl seiner Arbeits- und Lebenskraft befindet. Für jenen Arbeiter ist es nämlich viel leichter, das Problem des Todes, das für ihn meist nicht sehr aktuell ist, durch eine Negation abzutun, wozu noch überdies die allgemeine Stimmung drängt. Auf diese Weise können die unter der Arbeiterschaft sehr gängigen Schlagworte wie ›zurückgekommen ist ja doch noch keiner‹, oder ›der Mensch ist eine Maschine, die ausläuft und zum Stehen kommt‹, ist ›ein Stück Holz, das verfault‹ … ihren Einfluss ausüben. Am meisten aber wirkt doch jenes Schlagwort, das meint, dass der Mensch nicht mehr als ein Tier sei und bei diesem ja auch nicht von einer Auferstehung gesprochen werde. Ähnlich wie die Natur den Arbeiter zu einer Anerkennung eines höheren Wesens führen kann, kann sie ihn auch zu einer Leugnung der Auferstehung des Leibes verführen. Denn ›der Leib wird ja doch von den Würmern gefressen‹.

Der Glaube an Gott und an ein Weiterleben nach dem Tode

Da die Differenz zwischen jenen, die an ein höheres Wesen glauben, und den anderen, die an eine Auferstehung des Leibes glauben, so groß ist (z.B. bei den A 61 und 17 %!), so wollen wir uns die Frage stellen, wie viele von denen, die an ein Weiterleben glauben, bzw. dieses leugnen, auch an Gottglauben oder nicht. Graphisch dargestellt ist das Ergebnis folgendes (Abb. 13):

Abbildung 13: Gottesglaube und Auferstehungshoffnung

Ein Vergleich zwischen Rentnern und Aktiven zeigt eine Zunahme derer, die an eine Auferstehung des Leibes und an Gott glauben (R 70 – A 94 %), die Gruppe der Gottesleugner ist bei den Aktiven, die an eine Auferstehung des Leibes glauben, überhaupt verschwunden, während sie bei den Rentnern noch 30 % ausmacht.

Von jenen, die sagen, dass nach dem Tode alles aus sei, leugnen bei den Rentnern 50 % auch ein höheres Wesen, bei den Aktiven, bei denen der Prozentsatz des Glaubens an ein höheres Wesen überhaupt viel höher liegt, finden wir nur mehr 14 % Leugner. Trotz der Leugnung einer Auferstehung glauben aber 44 % der Aktiven an ein höheres Wesen. In dieser Zahl kommt auch der Prozentabfall von denen, die an Gott und eine Auferstehung, zu denen, die nur mehr an Gott, nicht aber an eine Auferstehung glauben, zum Ausdruck. Fragen wir uns an dieser Stelle wiederum, wie viele Arbeiter auf Grund der bisher besprochenen Fragen als formell religiös anzusprechen sind, so können wir ein neuerliches Sinken dieses Prozentsatzes feststellen. Waren es auf Grund der Frage nach dem höheren Wesen noch 60 % (in diesem Fall für die A), so sank diese Zahl nach der Frage um die Christusgläubigkeit auf etwa die Hälfte. Jetzt nach dieser Frage liegt die Zahl für die Rentner auf 15, für die Aktiven auf 19 %.

Bemerkungen zu dieser Frage

Gehen wir nun endlich nach diesen beiden Differenzierungen zur Auswertung der allgemeinen Resultate über. Auffällig ist als erstes der niedere Prozentsatz derer, die an eine Auferstehung des Leibes glauben (A 19 – R 13 %, s. Tab. 4 auf Seite 218): dies umso mehr, als wie gesagt der Glaube an ein Weiterleben des Menschen nach dem Tode ein wesentlicher Punkt aller Religionen ist.

Zwei Gründe lassen sich anführen, die den hohen Prozentsatz der Leugner (rund 50 % bei A und R) verständlicher machen, aber auch etwas in Frage stellen.

1. Der erste Grund besteht in jenem positivistischen Grundzug, dem wir schon weiter oben begegnet sind, und der an Hand von Originalaussagen von Arbeitern schon belegt wurde. Meist gipfeln alle diese Aussagen im Hinweis auf die Natur, in der auch alles schließlich vergeht. Nicht selten war auch die Beifügung zu hören, dass noch keiner zurückgekommen sei.

2. Daneben steht aber als zweiter Erklärungsgrund für diesen hohen Prozentsatz von Leugnungen ein Phänomen, welches nicht nur in dieser Frage Geltung hat: das Phänomen der Sublimierung.

Es gibt im Leben des Arbeiters Probleme, die er keiner positiven Lösung zuführen kann. Weil sie ihm aber eine unangenehme Last bedeuten, so wirft er sie dadurch beiseite, indem er sie zum Schein durch eine glatte Negation löst. Dies kann man als Sublimierung eines Lebensproblems durch Negation bezeichnen. Auf die Frage nach dem Weiterleben des Menschen nach dem Tode angewendet heißt dies aber: der Arbeiter, der sich mit dem Problem des Todes auseinandersetzen muss, mit ihm aber nicht fertig wird, es rational oder glaubensmäßig nicht bewältigen kann, weil ihm die dazu nötigen Voraussetzungen fehlen, hilft sich in dieser unangenehmen Situation mit der Negation dieses Weiterlebens und hat damit stets eine eindeutige Antwort zur Hand. Andere Faktoren, wie etwa die Angst vor der Verantwortung in diesem jenseitigen Leben und der Rechenschaft über das Tun und Lassen auf Erden, können diese Sublimierung noch begünstigen.

Eine solche Sublimierung vollzieht sich im rationalen Teil des Menschen. Würde nun der Mensch, der auf diese Weise ein Problem beiseiteschiebt, auch sein Leben danach gestalten, so würde die Sublimierung zur echten Leugnung werden. Gerade aber daran, dass Handlungen im Widerspruch zu dieser Negation gesetzt werden, kann man diese Negation als eine echte Sublimierung erkennen.

Eine solche Handlung kann z.B. der Kirchenbesuch eines Leugners sein. Freilich können dafür auch andere Gründe miteinfließen, aber ein Mensch, der aus Überzeugung und nicht oberflächlich ein Weiterleben nach dem Tode leugnet, wird wohl kaum noch am Sonntag in die Messe gehen. Und doch gehen von den Aktiven, die angaben, an ein Weiterleben des Menschen nach dem Tode nicht zu glauben, 30 % zu den heiligen Zeiten in die Messe. Bei den Rentnern gehen sogar 5 % dieser Leugner jeden Sonntag.

Abbildung 14

Andere Widerspruchshandlungen bestehen darin, dass solche Leugner für ihre verstorbene Frau beten oder eine Messe lesen lassen; andere wiederum wollen sich unbedingt verbrennen lassen, wobei man sich fragt, wozu dies noch gut sein soll, wenn ja doch alles aus ist! Endlich lassen viele Arbeiterfamilien zur Todesstunde eines Angehörigen den Priester rufen, und nur selten muss dieser unverrichteter Dinge heimgehen.

Wenn wir alle diese Umstände berücksichtigen, so müssen wir sagen, dass es in der empirischen Sozialforschung nicht immer möglich ist, mit einem Fragebogen eine Situation ganz zu erfassen oder auf Zahlen allein eine objektive Theorie aufzubauen, sondern dass oft auch andere Faktoren in Betracht gezogen werden müssen. Diese Feststellung schmälert aber – wie schon eingangs gesagt wurde – keineswegs den Wert einer solchen Untersuchung. Nur muss das Ergebnis richtig ausgewertet werden. Das heißt in unserer Frage aber, dass 50 % sagen, dass sie nicht an ein Weiterleben des Menschen nach dem Tode glauben, ja, dass sie vielleicht sich diese Antwort zur Beruhigung ihrer innersten Unruhe festgelegt haben. Dieses Resultat besagt jedoch noch nicht, dass diese Menschen zuinnerst von dieser Antwort überzeugt sind und all ihr Tun danach ausrichten!

Die Kirchlichkeit

Im vorausgegangenen Kapitel sind wir einigen formellen Glaubensforderungen nachgegangen. Diesem Glaubenskomplex entspricht nun die Antwort des Menschen im kultischen Leben, im Zusammenschluss von Gleichgesinnten zur Verehrung des höheren Wesens. Diese Antwort ist aber auch individuell, insofern jedes Mitglied der Kirche Gebete, die ihm von der Gemeinschaft vorgegeben sind, verrichten muss. Über diesen Punkt aber später.

Der für die Katholiken vorgeschriebene Gemeinschaftskult besteht im Besuch der Sonntagsmesse. Zur Katholischen Kirchlichkeit gehört dann auch der wenigstens jährliche Sakramentenempfang. Gebet, Kirchenbesuch und Sakramentenempfang gehören so wie die behandelten Glaubenspunkte zur formellen Religiosität.

In diesem Kapitel sollen also die Ergebnisse der Fragen um die Kirchlichkeit des Industriearbeiters vorgelegt werden. Diese wurde in dieser Untersuchung an Hand des Gottesdienstbesuches (Frage 37) und des Sakramentenempfangs (Frage 38) zu messen gesucht. Danach richtet sich auch die Unterteilung dieses Kapitels.

Kirchgang

Die Antworten auf die Frage nach dem Kirchgang verteilen sich wie folgt (Tab. 6):

|

Frage 37: Gehen Sie am Sonntag in die Messe? |

||

|

Aktive |

Rentner |

|

|

1. Nie |

37 % |

52 % |

|

2. Zu den heiligen Zeiten |

40 % |

22 % |

|

3. Jeden Sonntag |

11 % |

22 % |

|

4. Außerdem noch während der Woche |

– |

5 % |

|

– k.M. |

12 % |

7 % |

|

100 % |

108 % |

|

|

(NB: Die Summe von 108 % bei den Rentnern erklärt sich hauptsächlich aus Überschneidungen der Möglichkeiten 3 und 4; denn wer unter der Woche die Kirche besucht, geht meist auch am Sonntag regelmäßig zum Gottesdienst.) |

||

Tabelle 6: Kirchgang

Graphisch dargestellt schaut dieses Ergebnis folgendermaßen aus (Abb. 15):

Abbildung 15: Kirchgang

Aus diesem Ergebnis können wir nun entnehmen, dass erstens der regelmäßige Kirchenbesuch bei den Aktiven im Vergleich zu den Rentnern abgenommen hat (NB: Den Aktiven erlaubt ihre Arbeit keinen Kirchenbesuch unter der Woche!). Daneben steht als zweite Tatsache aber auch die Abnahme des Prozentsatzes derer, die nie in die Kirche gehen (R52 – A37 %). Somit haben wir eine Tendenz von den Extremen (kein und regelmäßiger Kirchenbesuch) hin zum Kirchenbesuch zu den heiligen Zeiten vor uns (R22 %, A schon 40 %). Diese Tendenz besteht also zwischen Rentnern und Aktiven. Wie ist aber nun die Situation innerhalb der Aktiven? Ist diese Tendenz, welche zwischen zwei Generationen besteht, auch schon innerhalb der heutigen Arbeitergeneration da? Kurz, welches ist das Verhältnis zwischen Frequenz und Alter?

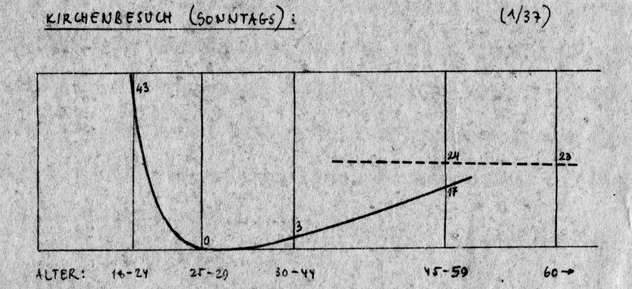

Frequenz und Alter

Nehmen wir an Hand der Darstellung (Abb. 16) zuerst den Anteil der regelmäßigen Kirchenbesucher her.

Abbildung 16: Kirchgang und Alter

Wie uns die Alterskurve (Abb. 17) auch zeigt, liegt der Durchschnitt des Kirchenbesuches aller Altersgruppen mit Ausnahme der 18- bis 24-Jährigen unter dem Durchschnitt der Rentner. Dabei ist es noch so, dass nach der ersten Altersgruppe (Abb. 17) die Kurve sehr stark abfällt, und nachdem sie bereits bei der Altersstufe 2 den Nullpunkt erreicht hat, von hier aus stets leicht ansteigt. Beachtlich hoch ist der Prozentsatz der regelmäßigen Kirchenbesucher unter der jüngsten befragten Arbeitergruppe. Auch wenn diese in unserer Untersuchung spärlich vertreten ist, so dürfte dennoch die Kurve in ihrer Richtung die Wirklichkeit gut wiedergeben.

Abbildung 17: Sonntagskirchgang und Alter

Ganz anders verläuft die Kurve derer, die zu den heiligen Zeiten zur Messe gehen (Abb. 18).

Abbildung 18: Kirchgang zu den heiligen Zeiten und Alter

Jene Altersgruppe nämlich, welche die wenigsten regelmäßigen Kirchbesucher aufzuweisen hat, hat die meisten zeitweiligen Kirchenbesucher in ihren Reihen. Dennoch darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass trotzdem die mittleren Altersgruppen unter den Aktiven am wenigsten zur Messe gehen, was durch den hohen Prozentsatz derer, die nie in die Kirche gehen, unterstrichen wird (A: Altersgruppe 3, d.i. 25–29 jährige: 55 % gehen nie. Das ist überhaupt der größte Prozentsatz von Arbeitern, die nie die Kirche besuchen. Nicht einmal die Rentner weisen solche Zahlen auf.)

Frequenz und Herkunft

Diese Tendenz vom regelmäßigen zum zeitweiligen Kirchenbesuch an den heiligen Zeiten kommt auch bei der Differenzierung der Kirchenbesucher aus der Industriearbeiterschaft nach deren Herkunft zum Ausdruck (Abb. 19).

Abbildung 19: Kirchgang und Ortsgröße

Dabei zeigt diese Differenzierung (Abb. 19) noch, dass diese Tendenz besonders bei jenen Arbeitern stark ist, die aus dem Dorf stammen. Bei diesen ist nämlich der regelmäßige Kirchenbesuch bereits geringer als bei den anderen Arbeitern (9 %), der Besuch aber zu den heiligen Zeiten weit stärker (49 %). Untersuchen wir diese Entwicklung noch von einer anderen Seite her, indem wir uns die Frage vorlegen, wieviel Prozent der auf dem Dorf geborenen Arbeiter regelmäßig, nie oder zu den heiligen Zeiten die Messe besuchen. (Abb. 20)

Abbildung 20

In dieser Abbildung (Abb. 20) wird nicht nur die Tendenz zum unregelmäßigen Kirchenbesuch anstelle des regelmäßigen bestätigt, welche in der Verschiebung der beiden Kurven zum Ausdruck kommt. Denn der Prozentsatz der regelmäßigen Kirchenbesucher aus dem Kreise der Rentner ist gleich dem Prozentsatz der unregelmäßigen Kirchenbesucher aus dem Kreise der noch Aktiven.

Sondern es ist zweitens auch sehr gut noch die Abnahme der Extreme (sonntags und nie) zu Gunsten des unregelmäßigen Kirchenbesuches ersichtlich, da nämlich bei den Rentnern das Kurvenmaximum beim sonntäglichen Meßbesuch, bei den Aktiven aber beim Besuch zu den heiligen Zeiten, also der mittleren Möglichkeit liegt.

Dies gilt jedoch nur für die Arbeiter, die aus dem Dorfe stammen. Ganz anders ist die Situation bei jenen Arbeitern, die in einer Klein- oder Großstadt geboren wurden. Bei diesen läßt sich nämlich nicht mehr jene eindeutige Tendenz zwischen Rentnern und Aktiven feststellen, wenn auch kleine Verschiebungen bei den Arbeitern, die aus der Großstadt, darauf hindeuten (Abb. 21) (Abnahme der regelmäßigen und Zunahme der unregelmäßigen Kirchenbesucher). Eigenartigerweise ist aber (Abb. 21) die Entwicklung bei den Arbeitern, die aus der Kleinstadt stammen, gerade entgegengesetzt. Hier haben die regelmäßig praktizierenden Aktiven im Vergleich zu den Rentnern zugenommen, die Gruppe der unregelmäßigen Besucher nahm jedoch ab (Abb. 22).

Abbildung 21: Kirchgang von Arbeitern aus der Großstadt

Abbildung 22: Kirchgang von Arbeitern aus Kleinstädten

Wie diese Tatsache auch immer zu begründen sei, eines können wir aus den letzten drei Abbildungen noch ganz deutlich ablesen: Vergleichen wir nämlich Dorf und Stadt, unabhängig ob Klein- oder Großstadt, so zeigt sich, dass unter den Aktiven aus dem Dorf mehr zu den heiligen Zeiten zur Kirche gehen als jeden Sonntag. Bei den Aktiven hingegen aus der Stadt (immer hier abstammungsmäßig genommen, denn alle Befragten wohnen jetzt in einer Großstadt) liegt die Zahl der regelmäßigen Sonntagsmeßbesucher noch immer beträchtlich über der Zahl derer, die nur zu den heiligen Zeiten die Kirche aufsuchen. Das heißt also, dass die Arbeiter, die aus der Stadt stammen, in ihrer Haltung zum Kirchenbesuch konsequenter sind als die Arbeiter, die in einem Dorf das Licht der Welt erblicken. Oder umgekehrt, dass das ›Saisonchristentum‹, d.i. der unregelmäßige Kirchenbesuch beim Arbeiter aus dem traditionsreichen Dorf sehr stark überwiegt.

Frequenz und Schulbildung

Wir haben schon bei der Frage nach dem Glauben an ein höheres Wesen die Beziehung zur Schulbildung untersucht; einer Abnahme der Prozentsätze in den positiven Möglichkeiten bei den Aktiven, die nur eine Volksschule besucht haben, stand im Vergleich zu den Rentnern der gleichen Bildungsstufe dort eine Zunahme dieser Prozentsätze bei den Aktiven der höheren Bildungsstufen gegenüber (Abb. 23). Eine ähnliche Entwicklung läßt sich auch am Verhältnis des Bildungsgrades zum Kirchenbesuch zeigen (Abb. 23).

Abbildung 23: Kirchgang nach Schulbildung

Gehen nämlich von den Rentnern noch jene am häufigsten regelmäßig zur Kirche, die nur die Volksschule besucht haben, die Rentner mit Fachbildung hingegen am wenigsten, so ist es bei den Aktiven gerade umgekehrt. Das neue Verhältnis der Aktiven zu den Rentnern zeigt sich ganz deutlich an den negativen Prozentsätzen: bei den Arbeitern mit Volksschulbildung nahm nämlich der Anteil der Aktiven, die nie in die Kirche gehen, leicht zu, bei den Facharbeitern hingegen stark ab – ähnlich wie wir schon eine Abnahme der Leugner eines höheren Wesens unter den aktiven Facharbeitern verzeichnen konnten (R 72 – A 29 %). Die Situation unter den Arbeitern mit Hauptschulbildung hat eine Ähnlichkeit mit der Lage der Arbeiter, die eine Fachbildung genossen.

Abbildung 24: Sonntagskirchgang nach Ausbildung

Das gleiche Bild ergibt sich, wenn wir die Frequenz mit dem ausgeübten Beruf der Arbeiter vergleichen. Wiederum haben nämlich, was den regelmäßigen Kirchenbesuch betrifft, die aktiven Facharbeiter gegenüber ihren Kollegen im Ruhestand stark aufgeholt (Abb. 26). Andererseits hat auch bei diesen der Prozentsatz derer, die nie zur Messe kommen, abgenommen (Abb. 24). Bei den Hilfsarbeitern aber entspricht die Entwicklung der Lage bei den Arbeitern mit bloßer Volksschulbildung (Abb. 25).

Abbildung 25: Gehen nie zur Kirche – nach Ausbildung

Die Frequenzfreudigkeit ist also unter (Abb. 25) den Hilfsarbeitern am geringsten. Selbst der Besuch zu den heiligen Zeiten hat bei den Aktiven dieser Berufsgruppe gegenüber den Rentnern abgenommen. Dagegen stellen unter den Aktiven die Angelernten die meisten ›Saisonkirchenbesucher‹, wie dies folgende Tabelle zeigt (Tab. 7):

|

Aktive |

Rentner |

|

|

1. Hilfsarbeiter |

23 % |

31 % |

|

2. Angelernter |

44 % |

37 % |

|

3. Facharbeiter |

36 % |

18 % |

|

(NB: Die Aufteilung erfolgte unter dem Gesichtspunkt der Berufstätigkeit. Daher ergeben die Prozentsätze zusammen nicht 100 %. D.h. daher z.B., dass 44 % aller Angelernten zu den heiligen Zeiten die Messe besuchen.) |

||

Tabelle 7: Kirchenbesuch zu den heiligen Zeiten (Frage 37/2)

Wir haben hier wiederum die Bestätigung, dass Kirchenbesuch und Bildung ähnlich wie Gläubigkeit und Bildung harmonisieren. Es scheint dies darin begründet zu sein, dass – wie schon angedeutet wurde – die gebildeten Aktiven nicht so sehr von der starken Sozialkontrolle abhängen (Über die Sozialkontrolle wird später noch die Rede sein!).

Sakramentenempfang (Kommunion)

Das zweite Kriterium für das Praktizieren ist der geforderte Sakramentenempfang. Die Kirche verlangt von ihren Gläubigen, dass sie wenigstens einmal im Jahr zu den Sakramenten gehen. Daher lautete in der Untersuchung eine Frage (Tab. 8):

|

Frage 38: Folgende Frage brauchen Sie nur zu beantworten, wenn Sie es gerne tun: |

||

|

Aktive |

Rentner |

|

|

1. Gehen Sie Jahre hindurch nicht zur Kommunion? |

|

|

|

2. Gehen Sie einmal im Jahr? |

13 % |

11 % |

|

3. Gehen Sie öfters? |

9 % |

13 % |

|

– k.M. |

25 % |

21 % |

|

100 % |

102 % |

|

Tabelle 8: Kommunionempfang

Im Durchschnitt ist also die Situation bei Rentnern und Aktiven annähernd gleich, während wir beim Kirchenbesuch einen starken Rückgang der Praxis bei den Aktiven gegenüber den Rentnern zu verzeichnen hatten. Es drängte sich daher die Frage auf, wie sich eigentlich tatsächlich Kirchenbesuch und Sakramentenempfang verhalten. Daraus läßt sich dann nämlich erschließen, wie es um die tatsächliche Kirchlichkeit der Industriearbeiter bestellt ist.

Unsere Zahlen, die auch wiederum zum Teil in der Kurve (Abb. 26) wiedergegeben sind, führen zu folgenden Ergebnissen:

1. Wir können eine allgemeine Zunahme des Sakramentenempfangs buchen.

2. Diese Zunahme betrifft in erster Linie die regelmäßigen Kirchenbesucher, die zu 80 % (bei den A) auch zu den Sakramenten gehen (R nur 50 %).

3. Schließlich aber ist selbst bei den unregelmäßigen Meßbesuchern der Sakramentenempfang noch relativ hoch. Und gerade von hier aus ergibt sich für unsere Frage nach der tatsächlichen Kirchlichkeit ein wichtiger Anhaltspunkt. (Abb. 26)

Abbildung 26: Kirchgang und Kommunionempfang

Mussten wir nämlich auf Grund des Meßbesuches sagen, dass der Prozentsatz der praktizierenden Aktiven etwas über 10 % liegt, so können wir hier eine kleine Korrektur vornehmen und manche Prozente hinzufügen, da unter den Arbeitern, die nur zu den heiligen Zeiten gehen, sicher so manche sind, die man als regelmäßig praktizierende Christen ansprechen muss. Der Grund für diese Annahme liegt am Prozentsatz des Sakramentenempfangs unter den ›unregelmäßigen‹ Kirchenbesuchern, die aber vielleicht nur deshalb unregelmäßig zur Messe kommen, weil sie an vielen Sonntagen durch die Arbeit am Meßbesuch gehindert werden.

Stellen wir uns hier am Ende dieses ersten Abschnittes über die formelle Religiosität noch einmal die Frage, wie hoch der Prozentsatz jener Arbeiter ist, die sowohl unter der Rücksicht der Gläubigkeit als auch der Kirchlichkeit als formell religiös anzusprechen sind.

Nach den Fragen über die Gläubigkeit waren wir zu dem Ergebnis gekommen, dass nur 19 % der Aktiven als ›Vollchristen‹ anzusprechen sind. Jetzt nach der Behandlung der Kirchlichkeit sind es aber nur mehr 15 % der Aktiven, die sowohl an ein höheres Wesen glauben, Christus für den Sohn Gottes halten, auf eine Auferstehung des ganzen Menschen hoffen, und schließlich den geforderten Grad an Kirchlichkeit aufweisen, d.h. sonntags zur Messe gehen und wenigstens einmal im Jahr die Sakramente empfangen. Nehmen wir noch die Frage 35, die den Glauben an das Dogma der alleinseligmachenden Kirche untersucht, hinzu, so erfährt der Prozentsatz bei den Aktiven eine neuerliche Senkung auf etwa 17,5 %.

Und doch können wir sagen, dass es unter den Aktiven viel mehr solche ›Vollchristen‹ gibt, die eine durchgängige formelle Religiosität aufweisen, als bei den Rentnern. Ohne Frage 35 liegt nämlich dieser Prozentsatz für die Rentner auf 9 %, mit dieser Frage sogar auf 4 %, da diese Frage von viel mehr Rentnern als Aktiven negativ beantwortet wurde.

Gründe für die Unkirchlichkeit

Viel geringere formelle Kirchlichkeit als Gläubigkeit: das war ein Hauptergebnis des Abschnittes über die formelle Religiosität. In diesem Abschnitt sollen nun Gründe angegeben werden, warum der Arbeiter unserer Tage keine Beziehung mehr zur Kirche hat. Es kommt hier praktisch der dritte Fragenkreis aus dem Fragebogen zur Sprache, der die Umwelteinflüsse auf die Religiosität und Kirchlichkeit des Arbeiters untersucht. Es ist gut, gleich an dieser Stelle eine Vorbemerkung vorauszuschicken. Wenn wir in unserer wissenschaftlich distinguierenden Denkweise zwischen Religion und Kirche einen selbstverständlichen Unterschied machen, so dürfen wir dies noch lange nicht auch beim Arbeiter voraussetzen. Auf die Frage 49 zum Beispiel, die nach Entfremdungsgründen von der Religion fragte, wurden zum größten Teil Antworten gegeben, die eine Entfremdung allein von der Kirche begründeten. Der tiefere Grund für diese Verwechslung und Blickverengung der Arbeiter liegt vielleicht darin, dass die Arbeiter für verschiedenste Formen von Religiosität zwar noch einen Platz haben, diese Formen aber alle weit weg von der Kirche liegen. Damit stehen wir aber schon vor einem Problem, das im dritten Abschnitt über die informelle Religiosität zur Sprache kommen wird.

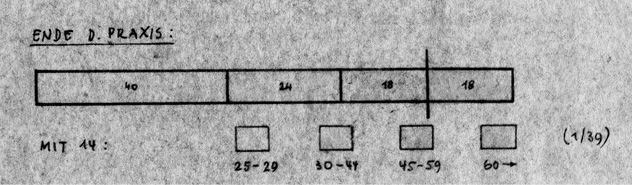

Ende der Praxis

Die Frage 39 nach dem Ende der Praxis hat gezeigt, dass das frühere Selbständigwerden der heutigen Jugend auch für den Kirchenbesuch gilt. Liegt nämlich das Ende der Praxis bei den Rentnern noch größtenteils auf die Altersstufe von 14–25 verteilt, so beendeten 45 % der Aktiven ihren regelmäßigen Kirchenbesuch bereits mit 14 Jahren (Abb. 27):

Abbildung 27: Ende des Kirchgangs

Wir können dieses Ergebnis noch etwas differenzieren und verdeutlichen. Fragen wir uns nämlich, wieviel Prozent in (Abb. 28) den einzelnen Altersstufen (von 18–24, 25–29, 30–44, 45–59, 60 und darüber) mit 14 Jahren, 18, 25 oder 40 ihre Praxis beendet haben, so bekommen wir wiederum eine noch genauere Bestätigung für diese Tendenz zur früheren Verselbständigung der Jugendlichen auch in der Frage der Praxis (Abb. 28). Denn von jenen Arbeitern (hier sind Rentner und Aktive zusammengenommen; dies gilt für die Abb. 28 und 29!), die mit 14 aufhörten in die Kirche zu gehen, sind 40 % im Alter von 25–29, während nur weniger als die Hälfte davon den jeweiligen anderen Altersstufen angehört (24, 18 und 18 %)

Abbildung 28: Ende der Praxis

Abbildung 29: Ende der Kirchgangspraxis mit 14

Entfremdungsgründe

Es wurde schon angedeutet, dass auf die Frage nach den Entfremdungsgründen von der Religion meist Antworten gegeben wurden, die eine Entfremdung von der Kirche begründen. Aber nicht nur dies ist bei dieser Frage auffällig, sondern auch die Tatsache, dass über zwei Drittel der Befragten mit dieser Frage überhaupt nichts anzufangen wußten und sich zu ihr nicht äußerten.

Die Antworten auf diese Frage 49 verteilen sich folgendermaßen (Tab. 9): Frage 49: Was hat Sie im Leben je der Religion entfremdet?

|

Frage 49: Was hat Sie im Leben je der Religion entfremdet? |

||

|

Aktive |

Rentner |

|

|

1. Das Elternhaus |

1 % |

3 % |

|

2. Die Schule |

3 % |

5 % |

|

3. Die Frau |

4 % |

1 % |

|

4. Die Kollegen |

11 % |

6 % |

|

5. Der Betrieb |

14 % |

9 % |

|

6. Andere Gründe |

9 % |

9 % |

|

– k.M. |

73 % |

77 % |

|

115 % |

114 % |

|

Tabelle 9: Entfremdung von der Religion

Obwohl also der Prozentsatz derer, denen die Gründe ihrer Entfremdung gar nicht präsent sind und die sich unter Umständen sogar als gute Katholiken fühlen, so groß ist, so lassen sich doch daraus und vor allem aber aus noch anderen Quellen Gründe für die Entfremdung angeben.

Schichtarbeit am Sonntag

|

Frage 15: Wie viele Sonntage haben Sie im Monat frei? |

||

|

Aktive |

Rentner |

|

|

1. Einen |

39 % |

31 % |

|

2. Zwei |

35 % |

28 % |

|

3. Drei |

18 % |

9 % |

|

4. Vier |

21 % |

24 % |

|

– k.M. |

10 % |

24 % |

|

123 % |

116 % |

|

|

(NB. Die hohe Prozentsumme erklärt sich daraus, dass manche Arbeiter in dem einen Monat zwei, im nächsten dann aber wiederum nur einen frei haben. Dies wurde doppelt vermerkt, damit das Verhältnis der Möglichkeiten zueinander gewahrt bleibt.) |

||

Tabelle 10: Schichtarbeit am Sonntag

Wir sehen also, dass eigentlich nur sehr wenige Arbeiter jeden Sonntag Gelegenheit haben, eine Messe aufzusuchen. Nun aber besteht eine auffällige Ähnlichkeit zwischen jenen Arbeitern (hier noch auf die Berufstätigkeit aufgeteilt), die nur einen Sonntag frei haben, und denen, die nie einer Messe beiwohnen. Dies ist für die Aktiven in der folgenden Abbildung demonstriert. (Abb. 30)

Abbildung 30: Kirchgang – freier Sonntag und Ausbildung

Daraus lässt sich aber erschließen, dass zwischen der Anzahl der freien Sonntage und der Frequenz eine Beziehung besteht. Sie liegt etwa darin, dass der junge Arbeiter, welcher mit 14 Jahren seine Handlungsfreiheit erlangt, innerlich aber nur selten ein gefestigtes positives Verhältnis zum Messbesuch hat, durch die Sonntagsarbeit vom Kirchenbesuch entwöhnt wird. Denn wenn er an zwei Sonntagen entschuldigter Weise nicht in die Kirche kommt, dann ist er auch an den beiden anderen Sonntagen nicht mehr so sehr daran interessiert, in die Kirche zu kommen, da ihm ja dies kein inneres Anliegen bedeutet! Dieser Faktor der Sonntagsarbeit ist daher für die äußere Entfremdung von der Kirche ebenso bedeutend, wie er es schon am Beginn der Industrialisierung war.

Die Arbeitsumwelt

25 % der Aktiven und 15 % der Rentner gaben als Antwort auf die Frage 49 Kollegen und Betrieb als Entfremdungsursachen an. Dabei dürfte dieser Prozentsatz noch zu tief liegen. Denn 50 % der Aktiven sagten aus, dass unter ihren Kollegen im Betrieb öfters gegen Kirche und Geistlichte gesprochen werde (Tab. 11). Diese Tatsache muss man einberechnen, weil ja auf die Frage 49 über zwei Drittel keine Auskunft gaben und daher die angegebenen Prozentsätze sicher zu tief liegen.

|

Frage 50: Können Sie mir noch eine Auskunft geben über die religiöse Einstellung unter Ihren Arbeitskollegen? |

||

|

Aktive |

Rentner |

|

|

1. Man spricht öfters gegen Kirche und Geistliche |

50 % |

23 % |

|

2. Man macht Propaganda für den Austritt aus der Kirche |

|

|

|

3. Man spricht selten über Kirche und Religion |

25 % |

37 % |

|

4. Man spricht nie über Kirche und Religion |

5 % |

25 % |

|

– k.M. |

19 % |

15 % |

|

104 % |

109 % |

|

Tabelle 11: Religiöse Einstellung der Arbeitskollegen

In diesen Betrieb, der durchschnittlich also kein religionsfreundliches Klima aufweist, kommt der junge Arbeiter mit 14 Jahren hinein. Wir müssen dazu noch berücksichtigen, dass die religiöse Erziehung der Jugendlichen noch nicht über das kindliche Niveau hinausgewachsen ist, da ja die geistige Reife der Jugend heute weit hinter der körperlichen nachhinkt. Außerdem beginnt mit der Arbeit die schon erwähnte Entwöhnung vom Kirchenbesuch, sodass auch von kirchlicher Seite eine Weiterbildung in religiösen Fragen ausgeschlossen ist.

Von diesen Grundlagen aus darf es uns nicht sonderbar vorkommen, dass sich der Einfluss des religiös wenigstens indifferenten Betriebsklimas auswirken kann. Meist besteht dieser Einfluss darin, dass in das religiöse Vakuum des Jugendlichen die kirchenfernen Schlagworte eindringen, wie dieser sie im Betrieb vorgesagt hört. Auf diese Weise tritt dann neben die äußere Kirchenentfremdung auch die innere, die sich in der Aneignung von stereotypen Schlagworten manifestiert.

Kirche als Geldmacht

Die marktgängigsten Schlagen unter der heutigen Arbeiterschaft aber sind Kirchensteuer und Kirche und Politik.

Über 40 % der Rentner sehen zwar die Kirchensteuer als notwendige Einrichtung an. Die anderen aber befinden sich in folgender schwierigen Situation: einerseits bedeutet ihnen die Kirche nichts mehr. Sie haben weder innerlich noch äußerlich zur Kirche ein positives Verhältnis. Andererseits aber verlangt eben diese innerlich abgelehnte Einrichtung von ihnen Geld. Nun gibt man aber in unseren Tagen das Geld, wenn man es einmal in der Hand hat, meist nicht mehr gerne her. Das gilt auch für die Kirchensteuer, die in diesem Punkt keine Ausnahme macht, noch dazu, wo auch sie eine Steuer ist. Nicht selten kann man daher Aussprüche hören: »Zahlen sollen die, welche hineingehen! – Wie beim Kino! – Ich mache ihnen ja die Kirche ohnedies nicht schmutzig! …«

Weil nun aber an Aktualität beim Arbeiter die Kirchensteuer eine sehr bevorzugte Stellung einnimmt, so wird die ganze Kirche hauptsächlich unter der Rücksicht des Geldes gesehen.

|

Frage 53: Welche Meinung halten Sie für richtig? |

||

|

Aktive |

Rentner |

|

|

1. Die Kirche steht mehr auf der Seite der Reichen |

|

|

|

2. Sie vertritt mehr die Interessen der kleinen Leute |

|

|

|

3. Die Kirche ist für alle in gleicher Weise da |

31 % |

27 % |

|

– k.M. |

24 % |

22 % |

|

101 % |

103 % |

|

Tabelle 12: Kirche und Reichtum

Über 40 % sind daher auch der Ansicht, dass die Kirche zu den Reichen halte (Tab. 12), weil oft gleichsam als Entschuldigungsgrund hinzugefügt wird, dass dies ja selbstverständlich sei und man es selbst auch so halten würde. Denn jeder halte sich dorthin, wo man Geld abschöpfen könne. In diesem Punkt haben wir somit wieder einen Fall von Sublimierung vor uns. Denn das Problem des Reichtums und Wohlstandes beschäftigt auch unseren Arbeiter. Weil viele aber damit nicht fertig werden können, weil für sie im Zusammenhang mit dem Geld manche beunruhigende Neigungen und Machenschaften verbunden sind, so will man sich gleichsam dadurch eine legitimierende Entschuldigung verschaffen, indem man sagt, die Kirche sei ja auch nicht besser!

Diese Schau der Kirche als ›Geldsauger‹ und ›Macht- und Steuerinstitut‹ geht sogar so weit, dass manche sagen, selbst der Gottesdienst, Christus und der Herrgott würden zum Geschäft mißbraucht. Diese Ansicht wird noch dadurch begünstigt, dass der Arbeiter bei jeder Gelegenheit, bei der er noch mit der für ihn innerlich uninteressanten Kirche in Berührung kommt, mit seiner Geldbörse herausrücken und eine unvermeidliche Taxe entrichten muss, sodass leicht in ihm der Gedanke aufsteigen kann, dass tatsächlich alles nur mehr um des lieben Geldes willen gemacht werde.

Und dennoch weiß es auch der Arbeiter, dass gerade in unserer Zeit der Einfluss der abgelehnten Kirche wieder im Steigen ist, dass die Kirche ihren Einfluss auf Bereiche auszudehnen beginnt, auf denen sie bisher zum Schweigen verurteilt war. Dafür aber haben viele Arbeiter kein Verständnis. Vielmehr solle sich die Kirche auf ihren engsten Raum beschränken, auf alle Fälle aber die Hände von der Politik lassen. Zwischen Kirche, Partei und Politik kann man keinen Zusammenhang sehen. Die Kirche solle die Partei in Ruhe lassen, dann werde sich auch die Partei der Kirche gegenüber neutral verhalten (Tab. 13).

|

Frage 57: Wie sollen sich nach Ihrer Meinung die Gewerkschaft und politischen Parteien zur Religion verhalten? |

||

|

Aktive |

Rentner |

|

|

1. Sie fördern |

15 % |

13 % |

|

2. Neutral sein |

59 % |

65 % |

|

3. Sie ablehnen |

– |

3 % |

|

– k.M. |

26 % |

20 % |

|

100 % |

101 % |

|

Tabelle 13: Gewerkschaft und Religion

Diese Haltung der Neutralität ist vor allem heute dadurch ermöglicht, dass der Einflussbereich der Partei des Arbeiters, des Sozialismus, sich nicht mehr auf die Religion erstreckt. Denn der Sozialismus ist zur Rumpfideologie geworden. Das gleiche aber will man auch von der Kirche verlangen. Sie darf nicht mehr ›Lebensprinzip der Gesellschaft‹ sein, wie Pius XII. es ausdrückte, sondern sie solle sich von der Politik fernhalten, genauso, wie sie in der Wirtschaft nichts zu sagen habe. Besonders politisierende Geistliche wurden bei der Untersuchung oft ablehnend erwähnt (Tab. 14).

Die Kirche steht also vielen Arbeitern als Geldverein und Machtfaktor vor Augen. Und dies sind einige der wichtigsten Stereotypen, die sich der junge Arbeiter im Betrieb aneignet. Er lernt die Kirche meist nur in dieser inhaltsleeren, ausgehöhlten Form kennen und eine Entfremdung von einer solchen Kirche wundert uns nicht mehr.

Weitere Entfremdungsgründe

Neben den bisher angeführten Gründen wurden schließlich von den Arbeitern auch noch andere Einzelgründe genannt. Neben Elternhaus und Schule gab man die Dreißigerjahre und die NS-Zeit an. Andere wieder meinten, dass ihre Lebenserfahrungen, die Kriegserlebnisse oder auch die Kriegsgefangenschaft sie von der Kirche entfremdet hätten.

Auch an der Kirche selbst finden manche ›Mißstände‹, mit denen sie ihr Fernstehen von der Religion begründeten. Sie bestehen entweder in Erlebnissen mit Geistlichen, die für den Arbeiter kein rechtes Verständnis aufbringen, oder auch in den Ehegesetzen und der Ohrenbeichte. Selbst die ›unmoderne Bibel‹ und der altehrwürdige Schlager von der Waffenweihe wurden vorgebracht.

Nicht zuletzt meinen viele, dass sie durch ihre eigene Einsicht daraufgekommen seien, was eigentlich wirklich hinter der Religion und der Kirche stecke, und sie auf Grund dieser Einsicht mit der Kirche gebrochen haben.

Zusammenfassung

Die Entfremdung von der Kirche ist also, wie wir sehen, meist von einer sehr eigenwilligen Auffassung von der Kirche verursacht. Diese Auffassung zeigt die Kirche nicht als den Raum der sozialen Antwort auf die Offenbarung eines höheren Wesens, sondern stellt sie losgelöst von ihrem religiösen Sinn als einen Verein unter anderen hin, dem es nur um das Geld und um die Macht geht. Diese Auffassung wird unter der Arbeiterschaft durch das Fehlen einer echten positiven Stellung zur Kirche ermöglicht. Lebenserfahrungen, Schicksalsschläge, der Einfluss des Umweltklimas nähren dann diese Haltung innerlich, während zur gleichen Zeit häufig eine äußere Entwöhnung vom Kirchenbesuch durch die Sonntagsarbeit vor sich geht.

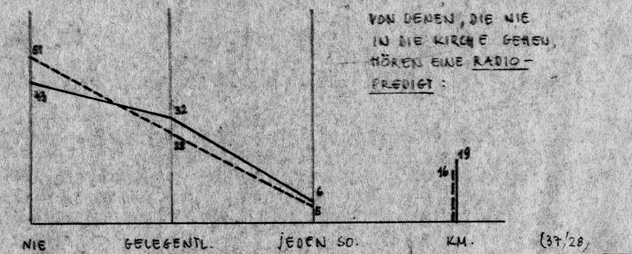

Die informelle Religiosität

Wir haben bisher unter den Fragen nach der formellen Religiosität eine Frage noch nicht berücksichtigt, nämlich jene nach dem Wissen von Gebeten, welche die Kirche von ihren Mitgliedern als individuelle Antwort auf das höhere Wesen verlangt. Aus dem Antwortenergebnis dieser Frage fällt auf, dass im Vergleich zu den anderen formellen (Abb. 31) Forderungen noch ein hoher Prozentsatz z.B. das ›Vaterunser‹ kennt (A 65 %). Dieser Prozentsatz liegt sogar noch höher als der Prozentsatz derer, die an ein höheres Wesen glauben. Dies weist aber auf eine Tatsache hin, der hier noch einige Worte gewidmet werden sollen.

Abbildung 31

Bei einer genaueren Analyse stellte sich nämlich heraus, dass z.B. 75 % derer, die nicht an ein höheres Wesen glauben, noch das ›Vaterunser‹ beten können (und ab und zu wahrscheinlich auch beten), in dem es heißt: »Vater unser, der Du bist im Himmel«, oder dass von diesen Arbeitern auch noch 25 % bei ihrem gelegentlichen Meßbesuchen das »Ich glaube an Gott« mitsprechen (Abb. 32).

Abbildung 32

In ähnlicher Weise beten noch 36 % jener, die ein Weiterleben nach dem Tode leugnen, im ›Ave Maria‹: »… bitte für uns in der Stunde unseres Todes …«, oder im Credo (26 %) (Abb. 33):

»Ich glaube an die Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben.« (Abb. 33)

Neben der Frage nach den Gebeten haben auch die formellen Fragen 32 (nach dem höheren Wesen) und 40 (kirchliche Eheschließung) höhere Prozentsätze in den positiven Antworten aufzuweisen.

Abbildung 33

Daher müssen wir uns die Frage stellen, wie dies zu erklären ist, dass trotz des sonst geringen Prozentsatzes an Gläubigkeit und Kirchlichkeit in diesen wenigen Punkten eine Ausnahme besteht.

Die Antwort besteht kurz zusammengefasst darin, dass

1. der Arbeiter sehr viel informelle Religiosität besitzt und

2. der Glaube an ein höheres Wesen, das Gebet zu Transzendentem sowie auch gewisse Reste von Kirchlichkeit Teile dieser informellen Religiosität darstellen.

Die informelle Religiosität besteht ja secundum definitionem in der Summe aller jener religiösen Verhaltensweisen, die von der Kirche nicht unbedingt vorgeschrieben sind, die aber beim einzelnen (Arbeiter) Ausdruck echten religiösen Lebens, Brauchtum oder schematisierte Verhaltensweisen sind. Welches sind nun die wichtigsten Elemente dieser informellen Religiosität? Und weiter: Wie kommt es, dass wir Punkte der formellen Religiosität zur informellen Praxis rechnen dürfen? Denn eigentlich besagt doch z.B. der Prozentsatz der kirchlich geschlossenen Ehen, dass die Arbeiter in dieser Beziehung formell kirchlich sich verhalten, oder auch im Glauben an ein höheres Wesen eine der wesentlichsten Glaubensforderungen erfüllen!

Es sollen nun zwei große Bereiche innerhalb der informellen Religiosität unterschieden werden. Erstens jene Kirchlichkeit, die man noch behalten muss, um nicht Schaden am Sozialprestige zu erleiden. Zweitens aber jene Religiosität, die abseits von der Öffentlichkeit steht und mit ihr nichts mehr zu tun hat. In diesen zweiten Bereich gehört dann mit wenigen Ausnahmen all das, was die Kirche an Religiosität nicht mehr ausdrücklich und verbinden vorschreibt und daher als informelle Religiosität im eigentlichen Sinn bezeichnet werden kann.

Konventionelle Kirchlichkeit

Hierher zählen wir also jene Kirchlichkeit, die nicht mehr deshalb gehalten wird, weil sie von der Kirche verlangt wird, sondern weil sie die Gesellschaft als Brauchtumsreste duldet, ihre Missachtung unter Umständen sogar mit einem Prestigeverlust straft.

Das gilt z.B. für die kirchliche Eheschließung. Der Großteil jener 70 % der aktiven Arbeiter hat nämlich sicher nicht aus Gehorsam gegenüber der Kirche in der Kirche geheiratet (s. Tab. 15). Denn hätten die Arbeiter eine solche Einstellung zur Kirche, dann wäre es unverständlich, warum diese Arbeiter nicht auch zur Messe gehen und die Sakramente empfangen!

|

Frage 40: Wie ist Ihre gegenwärtige Ehe? |

||

|

Aktive |

Rentner |

|

|

1. kirchlich geschlossen |

68 % |

74 % |

|

2. zivil getraut |

17 % |

11 % |

|

– k.M. |

15 % |

15 % |

|

100 % |

100 % |

|

Tabelle 15: Wie geheiratet?

Durch die kirchlichen Zeremonien wird aber um das meist noch einmalige Geschehen (der Prozentsatz der Geschiedenen ist bei den Befragten sehr gering und liegt etwa bei 5 %) ein Hauch von Feierlichkeit gelegt, und darauf will man nicht verzichten. Ähnliches gilt auch für die anderen Marksteine auf dem Lebensweg. Man lässt die Kinder noch taufen, schickt sie zur Erstkommunion die einzige Kommunion bis zur Hochzeit. Nicht verzichten will man endlich auf das kirchliche Begräbnis. Daher kann man oft bei geschiedenen Arbeitern die Klage vernehmen, dass sie zwar Kirchensteuer zahlen müssten, beim Begräbnis aber gehe dann doch kein Priester mit. Eine ›schöne Leich‹ will man eben haben, auch wenn man nicht an ein Weiterleben nach dem Tode glaubt. (Diese Tatsache wirft auch wieder ein Licht auf die Objektivität der Leugnung des Weiterlebens; es kann freilich auch der Fall sein, dass solche Menschen, die zwar vorgeben, nicht an ein Weiterleben zu glauben, und auch davon überzeugt sind, sich deshalb kirchlich beerdigen lassen, um nicht aufzufallen.)

Wir sehen also, dass gewisse Bereiche des kirchlichen Lebens durch eine neue Akzentsetzung durch den Arbeiter, also durch eine Transformation in den informellen Religionsbereich, in der Öffentlichkeit der heutigen industriellen Zeit Bestand haben. Alle andere Kirchlichkeit aber ist von der Öffentlichkeit getrennt und ausgeschlossen, hat in der Öffentlichkeit ihre Daseinsberechtigung verloren. Die Frage des Verhältnisses zwischen Kirche und Politik kann dafür als Vorbild gelten.

Öffentlichkeitsferne Religiosität

Die Ausweisung der Kirche und der Religion aus dem Bereich der Öffentlichkeit führt uns zum zweiten Bereich der informellen Religiosität, der viel umfangreicher ist als der erste. Er beinhaltet zunächst Reste formeller Religiosität, und zwar formeller Gläubigkeit; weiter dann aber vor allem Gebietsechter informeller Religiosität.

Informeller Gottesglaube

Vor hier aus erklärt sich zunächst der hohe Prozentsatz derer, die an ein höheres Wesen glauben. Denn das höhere Wesen, das von über 60 % der Aktiven anerkannt wird, ist nicht mehr der Gott der Offenbarung, wie ihn die Kirche verkündet. Denn in den späteren Lebensjahren dieser Arbeiter sind nicht mehr Offenbarung oder Predigt die Quelle des Wissens um religiöse Dinge, weil die Beziehung zur Kirche meist nicht mehr besteht. Auch das im Religionsunterricht erworbene Wissen ist vielfach vergessen, und der Kinderglaube wurde vom jetzt erwachsenen und zur eigenen und besseren Einsicht gelangten Arbeiter über Bord geworfen.

Die Quellen dieses Glaubens an ein höheres Wesen liegen jetzt vielmehr auf ganz anderen Ebenen. Von den 160 Befragten kamen z.B. viele durch den Anblick der Natur zu einem höheren Wesen, das für 10 der Befragten die Natur selbst darstellte. Ein anderer glaubte wiederum an die Venus oder den Mars. Eine zweite Quelle bedeutet vielen ihr eigenes Gewissen. Dessen Unruhe verweist sie auf etwas Höheres, das Rechenschaft über ihr Tun einfordern wird. Vielfach wird mit dieser Rechenschaft auch ein Weiterleben nach dem Tod begründet.