VI. INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO MÍTICO MESOAMERICANO

ENTRE las más antiguas formas de pensamiento y expresión, patrimonio original de las culturas, ha de situarse el universo de los mitos. Acercarse a él, en su manifestación dentro de un determinado contexto cultural, es más que atrayente pero también es en extremo difícil. El investigador de la mitología podrá ser etnólogo o filólogo, historiador, psicólogo o, para no alargar más la lista, estudioso de la filosofía de la cultura. Decir esto equivale ya a afirmar la riqueza y complejidad del pensamiento mítico que no puede ser aprehendido desde puntos de vista unilaterales.

Múltiples son los pasos que han de darse y los enfoques requeridos para introducirse en este universo de símbolos y expresiones tan distintas. Y a ello se suma el imprescindible esfuerzo de intentar colocarse, hasta donde es posible, en la peculiaridad específica de una cultura diferente. Lo dicho corrobora la atracción que puede despertar el área de lo mítico e igualmente anuncia los obstáculos que aguardan a quien desee penetrar en estas formas de pensamiento, tan relacionadas con los ritos, las creencias religiosas, la magia y la visión del mundo.

Mi propósito es elaborar una introducción a lo que se conoce de la mitología mesoamericana. Supone ello familiaridad con las fuentes para el estudio de estos mitos. Lugar principal tienen aquí los códices indígenas, los textos posteriores sobre todo en lengua náhuatl, en maya, quiché, cakchiquel y en otros idiomas nativos; y desde luego también los vestigios descubiertos por la arqueología, donde muchas veces quedaron reflejados plásticamente el meollo y la imagen de los mitos. Mas enumerar las fuentes, mostrar críticamente sus orígenes e interrelaciones, presentarlas con su correspondiente traducción, o desciframiento en el caso de las inscripciones jeroglíficas, es sólo etapa inicial en lo que ha de entenderse por un intento de introducción. Mucho más supone querer ahondar en la comprensión de lo peculiar y propio de la mitología mesoamericana. Además del ya aludido esfuerzo de acercarse a un contexto cultural distinto, habrá que hurgar en el origen de los mitos y en la raíz de sus posibles significaciones, atender su evolución y su heterogeneidad, a la pérdida o permanencia de su posible estructura, a sus formas de sincretismo y diferencias en el tiempo o en regiones determinadas.

Fijémonos por el momento de manera general en el primer gran problema que plantea el tema de los orígenes y posibles formas de significación de los mitos, en este caso, de los mesoamericanos. Quien a ellos se acerca, inevitablemente y aunque sea de manera implícita, partirá de criterios o concepciones, propias o ajenas, en torno de lo que se ha pensado sobre la naturaleza del pensamiento mítico, como fenómeno en la historia de la cultura. En el bagaje del investigador podrá haber doctrinas como las que postulan la existencia de una simbología radicalmente universal y por consiguiente afín a todos los seres humanos, o las que explican el origen de las diversas maneras de mitos en función de distintas formas de determinismo histórico. Y no son éstas desde luego las únicas posturas que podrían aducirse. Amplia es la gama de lucubraciones a propósito del mito. Como saldría de mi propósito recordarlas, señalaré al menos que, por encima de todas sus diferencias, cabe percibir en ellas la existencia de una u otra de dos actitudes básicas frente a la cuestión de los orígenes, naturaleza y posibles formas de significación míticas.

DOS ACTITUDES ANTE EL PENSAMIENTO MÍTICO

Por una parte están las hipótesis y teorías que, a la luz de un evolucionismo biológico y cultural, coinciden en describir a los mitos como expresión característica del muchas veces llamado “hombre primitivo”. Bien tipifican por cierto, y de modo extremo, esta actitud las palabras del célebre filólogo alemán, y estudioso de las religiones comparadas, Max Müller, al afirmar que “los primeros hombres no sólo no pensaban del mismo modo que nosotros, sino que tampoco pensaban como suponemos nosotros que debieron haber pensado”.1 Formas primitivas de pensamiento, esencialmente distintas de las nuestras y por ello inalcanzables para nosotros, debieron ser, según esto, las que tuvieron como propias los primeros hombres. Nada tiene de extraño que, con parecida persuasión, el famoso evolucionista Lewis Henry Morgan llegara a afirmar, acerca de los mitos y creencias religiosas en general, que “por pertenecer en tan alto grado a lo imaginativo y emocional y consiguientemente a elementos tan poco ciertos del conocimiento, todas las religiones primitivas resultan en buena parte ininteligibles”.2

Partiendo de una concepción semejante, acerca del pensamiento llamado primitivo, E. B. Taylor y J. G. Frazer elaboraron luego sus conocidas teorías sobre el animismo y sobre la magia como antecedentes de las religiones asimismo primitivas. Y en un ambiente distinto, para no citar sino a otros dos conocidos investigadores, L. Levy-Bruhl y E. Durkheim, insistieron a propósito de las formas elementales de la vida religiosa, en un parecido sentido evolucionista, según el cual, lo mítico y fabuloso caracterizaban la escasa racionalidad del hombre en su etapa primitiva.

Es obvio que las tesis a las que se han hecho referencia tienen hoy pocos seguidores rigurosamente ortodoxos. Sin embargo, y de modo especial respecto al mundo de los mitos, sería un error pensar que ha desaparecido la interpretación radicalmente evolucionista. Aún ahora hay estudiosos que, al ocuparse de la mitología o de la religión de los pueblos antiguos, no vacilan en aplicarles el calificativo de “formas primitivas de pensamiento y expresión”. Y si no siempre se afirma esto tan simplistamente, por lo menos se deja entender en varias ocasiones. Tal es el caso, para dar un ejemplo, de la obra publicada originalmente en 1962, Primitive Song, del conocido especialista en la cultura griega, C. M. Bowra:

Un mito —afirma éste— es una historia cuyo propósito primario no es entretener sino dar luz al hombre primitivo acerca de asuntos que lo dejan perplejo y que no le son inteligibles, como pueden serlo para nosotros por abstracción o análisis, ya que se encuentran más allá de sus recursos lingüísticos y mentales.3

Subsiste así esta tendencia, como afirmación de antiguas formas de un pensamiento prelógico, relacionada por cierto algunas veces con sistemas casi dogmáticos de determinismo en el acontecer histórico.

Veamos ahora la que, en términos generales, puede describirse como posición distinta y en buen grado opuesta a la anterior. Es ésta la de quienes niegan la existencia de formas primitivas de un pensamiento calificable de “menos racional” entre los miembros de culturas antiguas, no ya sólo en el ámbito de la historia y la protohistoria, sino aún en aquellas de las que sólo conocemos algunos vestigios materiales gracias a la arqueología. Admitiendo, por supuesto, la evolución biológica que culminó en el llamado Homo sapiens, contradicen en cambio que, desde el momento en que apareció el hombre, haya habido cambios esenciales en su estructura cerebral y consiguientemente en sus facultades intelectuales. Se reconoce que ha habido sin duda individuos mejor dotados para alcanzar determinadas formas de expresión cultural, pero no se acepta superioridad o inferioridad esencial alguna, como la supondría hablar en términos de una especie humana fundamentalmente “prelógica”, anterior a la actual, dueña ya de un pensamiento lógico. Sin cerrarse a la evidencia de que las primeras culturas tuvieron que ser fruto de experiencias y conocimientos mucho más limitados, lo único que se contradice es que las capacidades cognoscitivas de sus miembros fueron esencialmente distintas de las que son atributo de quienes vivieron o vivimos posteriormente en contextos más desarrollados.

A la luz de estas ideas no resultará incoherente hablar de hombres de culturas, tenidas a veces como primitivas o semibárbaras, que aparecen dedicados a quehaceres intelectuales hasta cierto punto semejantes a los en que, entre pueblos más refinados, se consideran propios de los sabios y aun de los filósofos. Tal fue precisamente el enfoque con que estudió este punto desde hace varias décadas Paul Radin en su conocida obra, de título casi irónico El hombre primitivo como filósofo.4 Y ahondando mucho más en lo que concierne a los procesos cognoscitivos de los miembros de las culturas igualmente ágrafas y poco desarrolladas, Claude Lévi-Strauss se ha esforzado por descubrir los complejos estructurales que subyacen a las distintas formas de pensamiento y expresión humana. Sin entrar en un análisis de la obra del antropólogo francés, diremos al menos que, a la luz de la etnología y la lingüística, ha mostrado sorprendentes paralelos entre la conceptuación de sistemas como los mitológicos y las estructuras del pensamiento científico contemporáneo. La diferencia fundamental no está en la naturaleza de las facultades intelectuales de quienes los concibieron, que radicalmente son las mismas, sino en su aplicación a campos distintos, contando con mayor o menor riqueza de experiencias y en posesión o no de determinadas relaciones lógicas anteriormente establecidas. Escribe Lévi-Strauss:

Así, se encuentra superada la falsa antinomia entre mentalidad lógica y mentalidad prelógica. El pensamiento salvaje es lógico, en el mismo sentido y en la misma forma que el nuestro, pero como lo es solamente el nuestro cuando se aplica al conocimiento de un universo al cual se le reconocen simultáneamente propiedades físicas y propiedades semánticas. Una vez disipado el malentendido, no deja de ser menos verdadero que, en contra de la opinión de Levy-Bruhl, este pensamiento (salvaje) procede por las vías del entendimiento, no de la afectividad; con ayuda de distinciones y de oposiciones, no por confusión y participación […]5

He presentado los rasgos más sobresalientes de estas dos tendencias en torno de la naturaleza de las antiguas formas de pensamiento entre las que tienen su lugar los mitos. He dejado entrever que, de ellas, más fundada parece la segunda, en la que se supera la antinomia entre una supuesta mentalidad prelógica, atribuida al llamado “hombre primitivo”, y una mentalidad lógica en los humanos de tiempos posteriores. Al acercarnos, por consiguiente, a los mitos mesoamericanos no esperemos encontrar en ellos formas precarias de conocimiento en las que aún no ha aflorado la abstracción y en las que todo absolutamente suena a fantasía, consecuencia de emotividad primitiva. Sin embargo, al reconocer que asumo esta actitud para estudiar la mitología de Mesoamérica, no es mi intención afiliarme a las ideas de investigadores como los que he mencionado: Paul Radin, Lévi-Strauss, o algún otro. Básicamente estoy de acuerdo con ellos en cuanto toca a la afirmación que hacen de la identidad esencial en las facultades cognoscitivas del hombre, desde el momento en que éste, como resultado de su larga evolución biológica, llegó a constituirse como tal.

Con capacidades intelectuales específicamente semejantes, el llamado Homo sapiens, en las culturas menos desarrolladas o en las grandes civilizaciones, alcanzó creaciones distintas en función del paulatino enriquecimiento de sus diversas formas de experiencia. En el caso del Nuevo Mundo, y de modo particular en Mesoamérica, donde el hombre vivió en aislamiento a través de milenios, llegó a crear una auténtica civilización en la que se manifestó como elemento importantísimo un rico complejo de pensamiento integrado por su mitología, sus creencias religiosas, sus ritos y sus prácticas mágicas, su visión del mundo y sus reflexiones de innegable sentido filosófico. Quien superando prejuicios ha valorado al menos parcialmente el gran arte de la civilización mesoamericana desde los tiempos olmecas, y luego durante los periodos Clásico y Posclásico, hasta los días de la Conquista, tendrá ya prueba del grado de desarrollo intelectual de estos pueblos. Reiterada evidencia de ello ofrecen los monumentos con inscripciones, el obsesionante afán de medir el tiempo con precisión calendárica y casi inverosímil, los jeroglíficos de los libros de pinturas y los textos que se rescataron en idioma indígena. Tal abundancia de testimonios abre el camino para buscar el meollo o sentido más hondo de lo que fue, en relación constante con la experiencia propia del hombre mesoamericano, el universo de sus mitos y creencias.

DISTINTAS POSIBILIDADES EN LA EVOLUCIÓN CULTURAL

MESOAMERICANA

Pasando ya por consiguiente al tema específico de esta introducción (la mitología mesoamericana) comenzaré por recordar algo que, aunque sabido, parece necesario destacar. Los testimonios de que se dispone para estudiar estos mitos en modo alguno son igualmente abundantes respecto de los distintos periodos a lo largo de la evolución cultural de Mesoamérica. De lo que pudieron haber sido las creencias de los grupos que vivieron durante el periodo Preclásico, durante casi dos milenios antes de la era cristiana, es obviamente muy poco lo que cabe decir con fundamento. Sólo con apoyo en los hallazgos de la arqueología, podrán formularse algunas inferencias casi siempre hipotéticas. Coincidiendo parcialmente en el tiempo con el horizonte preclásico, tenemos en cambio el caso particular de los llamados olmecas arqueológicos. Afirman los especialistas que, casi seguramente, el foco original de esta cultura estuvo en las costas del Golfo de México y reconocen asimismo la difusión que alcanzó en otros muchos lugares del área mesoamericana. La cultura olmeca, como lo ha subrayado Ignacio Bernal, parece significar el principio de una auténtica civilización en Mesoamérica.6 Los centros ceremoniales, las grandes esculturas en basalto, las más antiguas inscripciones calendáricas y la representación de deidades en el ámbito olmeca, permiten ya formas de acercamiento mejor fundamentadas a lo que pudo haber sido el pensamiento mítico y religioso de estos antiguos portadores de cultura.

La riqueza de testimonios se acrecienta, de manera muy considerable, cuando se pasa al horizonte clásico. Aunque en rigor carecemos de fuentes históricas capaces de iluminar esta importantísima etapa cultural, es ya sumamente rico el cúmulo de vestigios descubiertos por la arqueología en sitios como Teotihuacan, Cholula y Xochicalco, en el altiplano central; en Monte Albán y otros más del área zapoteca; en un sinnúmero de centros de la zona maya, así como en otros lugares de la costa del Golfo de México y también de la porción occidental del país. Además de la representación de deidades con atributos relativamente bien definidos, de la conceptuación que implica la erección de templos y monumentos y de toda la gama de sus distintas creaciones artísticas, debe mencionarse expresamente la existencia de las inscripciones. Éstas, en el área maya, son muy abundantes. Y aunque su significación sólo en pequeña parte ha podido ser descifrada, en ellas tenemos ya testimonio innegable de desarrolladas formas de pensamiento en el cual lo calendárico y lo religioso están estrechamente ligados. Siendo más escasos los glifos descubiertos en otros lugares como Teotihuacan, puede afirmarse no obstante, como lo ha mostrado Alfonso Caso, que también allí existieron formas paralelas de medir el tiempo en estrecha relación con el universo de lo mítico y lo religioso.7

Es el horizonte posclásico, a partir sobre todo de la presencia tolteca en el altiplano, el periodo acerca del cual comienza a disponerse ya de fuentes que más plenamente se hacen acreedoras al calificativo de históricas. Se conservan algunos códices indígenas en los que pueden estudiarse algunas de las formas de pensamiento y actuación de quienes vivieron a lo largo de esos siglos, por lo menos desde el siglo IX d. C., hasta los tiempos de la Conquista. La transcripción en idioma indígena de antiguas tradiciones, conservadas en numerosos textos, constituye asimismo material de información de primera mano. Y, de entre todas las etapas que integran el horizonte posclásico, innegablemente son los testimonios documentales y vestigios arqueológicos relacionados con los siglos inmediatamente anteriores a la Conquista los que mayor luz arrojan para cualquier estudio sobre creaciones de cultura intelectual prehispánica, en este caso los mitos.

He señalado los distintos grados de posibilidad que ofrecen las fuentes para investigar la mitología en las varias etapas culturales de Mesoamérica. Esto lleva a afirmar que, si se ha de adoptar un punto de partida lo más firme posible, la investigación habrá de iniciarse comenzando por atender a los testimonios en torno del horizonte posclásico. Sobre él, como se ha dicho, tenemos mayor evidencia que acerca de ningún otro. Más tarde y con apoyo en diversas formas de comparación de símbolos y estilos, y aun aguardando el posible desciframiento de las inscripciones del horizonte clásico, la búsqueda podrá continuarse hacia periodos más antiguos. Quizás llegue a ser factible algún día precisar hasta cierto grado cuál ha sido la evolución de algunas formas de pensamiento y expresión, al igual que sus variantes y sincretismos, en la larga trayectoria que, ya en plan de civilización, ha tenido el mundo mesoamericano, a partir de su probable raíz olmeca.

MITOLOGÍA Y CALENDARIOS MESOAMERICANOS

No es mi intención presentar aquí un catálogo de las fuentes y testimonios con que se cuenta para conocer la mitología mesoamericana del horizonte posclásico. Existen diversas obras en las que hay por lo menos descripciones parciales del acervo documental y arqueológico de que se dispone, y a ellas me remito.8

Paso, en consecuencia, a indicar cuál es el camino que vamos a seguir en la presente introducción a estas formas de expresión mitológica. Podríamos comenzar por señalar algunas de las principales categorías en las que parece posible distribuir los distintos mitos mesoamericanos. Cabría hablar así de mitos de los orígenes, mitos astrales, mitos acerca del tiempo y el espacio, mitos sobre determinadas deidades y posibles héroes culturales, etc. Sin embargo, antes de entrar en cualquier distribución o clasificación, enunciaré un principio metodológico que me parece adecuado para enfocar mejor nuestro estudio.

Este, que describo como un principio metodológico, parece estar además estrechamente ligado a la naturaleza del pensamiento mítico en su manifestación mesoamericana. En pocas palabras puede enunciarse así: pretender conocer esta mitología no por medio de elementos aislados sino unitariamente, supone percibir y analizar su intrínseca y constante relación con los sistemas calendáricos de Mesoamérica. Y esto porque la compleja riqueza de los cómputos acerca del tiempo es algo así como espina dorsal que da estructura, y elemento que permea íntegramente la realidad cultural del México antiguo. Como prueba de ello enumeraré algunas de las principales interrelaciones y formas de significación de lo calendárico en el contexto mítico del ser y del actuar de dioses y de los hombres de Mesoamérica.

- Toda fecha o cómputo calendárico tiene connotaciones que pertenecen al orden de lo sagrado y también a lo que hoy llamamos astrológico, mágico y ritual. Esto es válido respecto del tonalpohualli, cuenta de 260 días, y del Xíhuitl, cómputo de 365 días y de sus equivalentes en otras áreas culturales de Mesoamérica. En el caso de los mayas del periodo Posclásico, tiene además grande importancia el cómputo de las llamadas ruedas de los katunes, ciclos de 13 cuentas de 20 años de 360 días, en tanto que en el altiplano se computan las ataduras de 52 años en relación con el fuego nuevo. El tonalli, es decir, la carga de destinos propia de un día o fecha específica, está siempre determinado por los dioses. De hecho, la acción de éstos, y aun ellos mismos, se manifiestan precisamente por medio de los destinos calendáricos.

- A la inversa, las mismas deidades prehispánicas, o por lo menos un buen número de ellas, ostentan nombres calendáricos.9 Lo mismo puede decirse respecto de los seres humanos, muchos de los cuales, por ejemplo en los códices mixtecos, se conocen fundamentalmente mediante su designación calendárica. Así nuevamente en la esencia de los cómputos del tiempo se incluye la personificación misma de los dioses y los hombres.

- Y respecto de lo que es existir, crear y poner término, las medidas del tiempo no se aplican únicamente al que podría designarse como ámbito del acontecer histórico. El pasado mítico de las cosmogonías y de las acciones divinas es igualmente objeto de cómputos calendáricos. En el mundo náhuatl se expresa cuál fue la duración en años y el signo calendárico propio de los distintos soles o edades que han existido; en la cultura maya clásica, entre otras cosas, hay estelas con inscripciones que hacen referencia a fechas que distan del presente varios millones de años.

- Volviendo a la realidad cotidiana, puede afirmarse que el calendario es la norma de toda actividad humana. Obvio es que, en función de él, se celebren las fiestas. En ellas, como en un ciclo litúrgico que, al terminar vuelve a iniciarse, se hace recordación de la realidad integral del universo de creencias y mitos propios de la cultura. Y al lado de las fiestas, el calendario norma igualmente la economía de estos pueblos. La agricultura, las actividades comerciales y toda suerte de quehaceres no pueden iniciarse sin tomar en cuenta los cómputos y destinos del tiempo. Para imponer el nombre a los recién nacidos, para ingresar a las escuelas prehispánicas, para contraer matrimonio, para elegir gobernantes, para iniciar una guerra, para inaugurar un templo o palacio y, en resumen, para llevar a cabo con significación cualquier acto, es necesario tomar en cuenta las cargas del tiempo que es a la vez cómputo, destino, influencia y presencia de los dioses.

La enumeración que he hecho de estas interrelaciones y formas de significación de las medidas del tiempo en el ámbito cultural mesoamericano lleva a formular una pregunta: ¿hubo para el hombre prehispánico alguna forma de acontecimiento divino o humano, cuya plena comprensión no supusiera los cómputos calendáricos? O dicho de otro modo, ¿podía entenderse o emprenderse algo sin buscar antes sus posibles connotaciones en función de los distintos ciclos?

La respuesta la tenemos implícitamente en la enumeración que acabamos de hacer de las interrelaciones calendáricas con respecto al orden de lo divino y lo humano en Mesoamérica. Los orígenes, el ser y las acciones de dioses y hombres, e igualmente el universo del tiempo y el espacio, tenían sus correspondientes tonalli y se estructuraban a la luz de la lógica calendárica. Precisamente en las cargas propias del tonalli (kin, entre los mayas; piye, entre los mixtecos), había que encontrar siempre las últimas y más profundas formas de significación. También estaba allí la posibilidad de hacer deducciones aplicables al futuro sobre la base de la recurrencia de los sinos favorables o adversos. Y valiéndome por un momento de la terminología introducida por Lévi-Strauss, añadiré que los mesoamericanos, gracias a sus medidas e interpretaciones calendáricas, complementaban esencialmente su percepción espontánea de la realidad física. La pensaban como dotada de propiedades semánticas es decir, de atributos de significación, que les permitían comprender en relación unitaria cuanto existía en el universo.

Dentro de este orden de pensamiento estuvieron integrados los mitos mesoamericanos, al menos ya durante el horizonte posclásico y verosímilmente desde tiempos más antiguos. Estos mitos, a pesar de sus orígenes en ocasiones distintos, no eran meros relatos o recordaciones aisladas. Fueron elementos significantes en la integridad de la cultura que, una y otra vez, irrumpían en el presente, de acuerdo con los ciclos inherentes a todo acontecer.

Estas ideas, aunque extrañas y alejadas de nuestro modo de discurrir, fueron creación propia de la cultura intelectual de estos pueblos. A su luz, intentaremos alguna elucidación o distinción en la complejidad de este pensamiento mítico. Y si en cualquier acercamiento inevitablemente tendrá que hacerse presente nuestra mentalidad de hombres de otra cultura, pensamos en compensación que estamos tomando en cuenta algo de lo que, verosímilmente perteneció al meollo de las formas de conceptuación de los sabios mesoamericanos. Reconocemos expresamente que la complejidad e integración de los cómputos y signos calendáricos debió ser del dominio exclusivo de esos sabios y sacerdotes. Creemos, sin embargo, que todo ello, como principio ordenador de las creencias, como pauta de las actividades agrícolas y como medida que gobernó la recurrencia de las fiestas y ceremonias sagradas, permeó de hecho la vida de la comunidad prehispánica. Aunque el pueblo desconociera enteramente las formas de especulación de ese pensamiento así estructurado, inevitablemente se veía influido por él de modo constante, ya que ésta era la atmósfera cultural en la que tenía que vivir.

TEMÁTICA DE LOS MITOS ATENDIENDO A LA ESTRUCTURA

DEL PENSAMIENTO MESOAMERICANO

Sobre la base del análisis de los principales testimonios documentales y arqueológicos que conocemos del horizonte posclásico, y desde el punto de vista de lo que parece haber sido esta estructura del pensamiento mítico mesoamericano, propongo, al menos de manera tentativa, la siguiente distribución o clasificación temática:

- 1) Mitos del tiempo-espacio primordiales o de los orígenes cósmicos.

- 2) Mitos sobre el ser y actuar de los dioses en el universo espacio-temporal.

- 3) Mitos y leyendas sobre los orígenes étnicos de los distintos grupos.

- 4) Los mitos actualizados por medio del calendario, en las fiestas y en la vida cotidiana.

- 5) Los mitos en relación con la visión del mundo y con la especulación de los sabios.

MITOS DEL TIEMPO-ESPACIO PRIMORDIALES O DE LOS

ORÍGENES CÓSMICOS

En esta primera categoría se sitúa la llamada Leyenda de los soles, de la que se conservan múltiples versiones en idioma náhuatl, otras transcripciones vertidas al castellano en el siglo XVI, y diversas representaciones plásticas, como las muy conocidas del Códice Vaticano A, y de la Piedra del Sol. De más está decir que, por lo menos en muchos de estos testimonios, la semántica o significación del acontecer primordial aparece estrechamente relacionada con los cómputos y signos calendáricos. No sólo la duración mítica de cada sol se computa cronológicamente sino, lo que es más importante, cada edad tiene su signo o tonalli característico. Así, por ejemplo, en el texto que se conoce como Manuscrito de 1558, el tonalli del primer sol fue 4-Tigre; el del segundo, 4-Viento; el del tercero, 4-Lluvia; el del cuarto, 4-Agua y el del quinto, 4-Movimiento, es decir, Nahui ollin. Y asimismo, concibiéndose el espacio no como algo distinto y separado del tiempo, sino de naturaleza en el fondo homogénea, los cinco rumbos del universo en su plano horizontal, representados en varios de los códices del grupo Borgia, ostentan también la característica orientación espacial de los glifos o signos del tiempo.

Recordemos ahora, inevitablemente también en forma resumida, algunos de los testimonios del horizonte posclásico en el área maya. Entre ellos están varios relatos conservados en los libros como el de Chilam Balam de Chumayel en los que precisamente son las cargas de tiempo designaciones calendáricas de los dioses, las que van sacando de sí mismas la realidad de cuanto existe en el tiempo y el espacio. Un solo ejemplo, en extremo elocuente, aduciré. Se refiere éste a lo que sucedió cuando por vez primera la veintena de días se integró y nació así un ciclo de tiempo:

Así explicó el gran sabio, el primer profeta Napuctún, primer sacerdote solar ah kin. Así es la canción.

Sucedió que nació el mes, allí donde no había despertado la tierra antiguamente. Y empezó a caminar por sí mismo… Y se explica que haya nacido porque sucedió en Oxla hún oc, 13 Perro, emparejó su pie. Partieron del oriente. Y se dijo el nombre del día, allí donde no lo había antiguamente, así nació el mes y nació el nombre del día y nacieron el cielo y la tierra, la escalera del agua, la tierra, las piedras y los árboles, nacieron el mar y la tierra.

El 1-Chuen sacó de sí mismo su divinidad, él hizo el cielo y la tierra.

El 2-Eb hizo la primera escalera y bajó su divinidad en medio del cielo, en medio del agua, donde no había tierra, ni piedra, ni árbol.

El 3-Ben hizo todas las cosas, la muchedumbre de las cosas, las realidades de los cielos, del mar y de la tierra.

El 4-Ix sucedió que se encontraron, inclinándose el cielo y la tierra.

El 5-Men sucedió que todo trabajó.

El 6-Cib sucedió que se hizo la primera luz, donde no había Sol ni Luna.

El 7-Caban nació por primera vez la tierra, donde no había nada para nosotros antiguamente.

El 8-Edznab asentó su mano y su pie que clavó sobre la tierra.

El 9-Cauac ensayó por primera vez los mundos inferiores.

El 10-Ahau sucedió que los hombres malos se fueron a los mundos inferiores.

El 11-Imix sucedió que modeló piedra y árbol, lo hizo así dentro del sol.

El 12-Ik sucedió que nació el viento y así se originó su nombre, viento, espíritu, porque no había muerte dentro de él.

13-Akbal sucedió que tomó agua, humedeció la tierra y modeló el cuerpo del hombre.

Así nació el uinal (el mes), y sucedió que despertó la tierra, aparecieron el cielo y la tierra y los árboles y la piedra […] La lectura de la cuenta de los días, uno antes que el otro, empieza por el oriente […]10

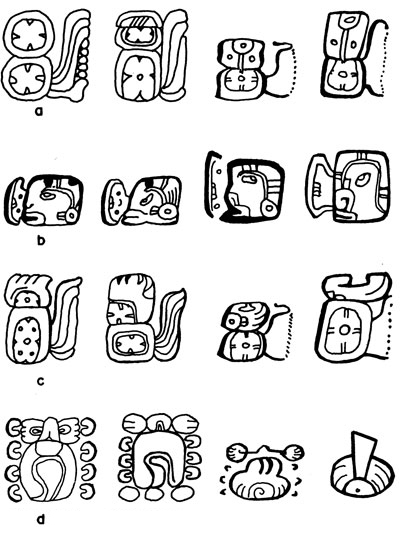

Deidades mayas de los números,

a) del número 4; b) del número 6; c) del número 9.

Glifos direccionales mayas.

a) años del este; b) años del norte; c) años del poniente;

d) años del sur.

Y al igual que este texto pueden recordarse otros como aquel que habla de lo que sucedió en un Katún 11-Ahau, cuando ocurrió uno de los grandes cataclismos cósmicos de una de las edades o soles, en virtud de la mítica lucha entre las 13 deidades de los pisos celestes y los nueve dioses de los planos del mundo inferior. Cuando al fin aparece la nueva edad, los cuatro rumbos del mundo y asimismo la región central resurgen con sus cargas de símbolos y hacen posible que cada uno de los años, de los katunes y de los signos del tiempo, reanuden su camino por los distintos sectores, oriente, norte, poniente y sur. Estas ideas tienen también su representación plástica en las páginas 75 y 76 del Códice Trocortesiano, en el que los rumbos del mundo aparecen acompañados con los glifos característicos de la orientación de los años. Finalmente, dado que no es la intención enumerar exhaustivamente los testimonios de que se dispone, diré por lo menos que, en forma mucho más narrativa, igual concepción está presente en el conocido libro de los quichés, es decir, en el Popol Vuh. Allí, como se lee en sus primeras páginas, está “el relato de cómo se acabó de sustentar todo, el sol, la tierra, sus cuatro ángulos, sus cuatro esquinas trazadas, las cuatro formadas, su lugar escogido, o medidas tomadas en el cielo, en la tierra; cuatro ángulos, cuatro rincones […]”11

Lo que aquí se ha notado sobre la esencial interrelación de las cargas y los signos del tiempo con los mitos de los orígenes cósmicos, no es sino introducción y planteamiento de problemas. Podría estudiarse, por ejemplo, en función de los testimonios que hay sobre la significación de los distintos tonalli, qué sentido tuvo en el caso del pensamiento náhuatl, el nacimiento de cada edad en fechas calendáricas como las ya mencionadas de 4-Tigre, 4-Viento, 4-Lluvia, 4-Agua, 4-Movimiento. O para dar otro ejemplo, precisar por qué la lucha entre los dioses de los pisos celestes y los inferiores, cuándo terminó una edad, ocurrió según los mayas, en un Katún 11-Ahau. Señalada así al menos la temática de esta primera forma de mitos del tiempo-espacio primordiales, atenderé a la segunda categoría situada asimismo dentro de la estructura de los cómputos calendáricos.

MITOS SOBRE EL SER Y ACTUAR DE LOS DIOSES EN EL

UNIVERSO ESPACIO-TEMPORAL

Prescindiendo ya de los mitos que se refieren a formas de actuación divina en relación con los orígenes cósmicos, y que son aquellos de los que acabamos de hablar, nos fijamos ahora en los relatos que se conservan sobre la naturaleza y otros modos de obrar característicos de los múltiples seres que integraron el panteón mesoamericano. Obviamente no es posible ni siquiera enunciar aquí en resumen la larga serie de mitos que se conocen acerca de esto. Supondría ello abarcar la extrema complejidad y las múltiples variantes en las creencias del hombre prehispánico en torno de sus dioses. Piénsese, por vía de ejemplo, en los textos que se conservan a propósito de Quetzalcóatl en todas sus manifestaciones, no sólo en el altiplano, sino también en el área maya. Otro tanto podría decirse acerca de la antigua deidad de la lluvia, conocida con diversos nombres entre pueblos de idiomas diferentes: Tláloc, Cocijo, Tajín, Chac. Y si la suprema pareja de dioses creadores Ometecuhtli-Omecíhuatl, reconocida con otras designaciones en el ámbito del altiplano y también entre los mayas y otros pueblos de Mesoamérica, plantea problemas que aún no han sido esclarecidos, otro tanto podría decirse sobre un sinnúmero de deidades veneradas en ámbitos más restringidos, como númenes tal vez de antiguo carácter tribal. Y señalo esto, no para excusar un análisis, imposible de intentar aquí, sino para reafirmar la necesidad de más amplias investigaciones sobre el tema de los dioses de Mesoamérica.

Desde el punto de vista de la presente exposición, interesa precisar hasta qué grado, para hacer comprensible la naturaleza y modo de actuar de estos dioses, es necesario atender a sus interrelaciones en términos de la estructura que suponen los cómputos calendáricos. De las distintas formas de evidencia que podría aducir, señalaré únicamente dos particularmente interesantes. La primera se deriva del análisis de los nombres calendáricos de los dioses. Alfonso Caso, al menos en parte, ha llevado a cabo este trabajo a propósito de la cuenta de 260 días, el tonalpohualli, estudiado principalmente sobre la base de los códices que integran el grupo Borgia. Como el mismo Caso lo señala,

algunos de estos nombres (calendáricos) son sumamente bien conocidos, como por ejemplo Ometochtli, que quiere decir 2-Conejo, y que era el nombre del dios del pulque; Macuilxóchitl, que quiere decir 5-Flor, y que era el nombre del dios del verano; Chicomecóatl, que quiere decir 7-Serpiente, y que es el nombre de la diosa del maíz y de los otros mantenimientos. Pero hay nombres mucho menos conocidos que se encuentran en varias fuentes y que permiten identificar a los dioses y aún explicarnos algunas de sus atribuciones […] La gran cantidad de nombres calendáricos que pueden relacionarse con los dioses, sugiere que todos los días del tonalpohualli deben haber sido considerados como nombres de alguna divinidad, o por lo menos de algunas de sus atribuciones […]12

De hecho, el mismo Alfonso Caso ha elaborado un primer catálogo de nombres calendáricos de deidades. Atendiendo en él a la combinación de los 13 numerales y de los 20 signos de los días del tonalpohualli, hallamos una prueba de la esencial relación entre la estructura de los cómputos del tiempo y la conceptuación en torno de los dioses. Tomemos un ejemplo de este orden de relaciones: 7-Ehécatl es uno de los nombres de la deidad solar según la Leyenda de los soles. Por otra parte, Quetzalcóatl crea al hombre en la primera edad que ha existido haciéndolo de ceniza, teniendo él mismo por signo el de 7-Viento, esto es, 7-Ehécatl. ¿No supone esta identidad de nombre calendárico que en el pensamiento mítico debió haber alguna forma de esencial relación entre el propio Quetzalcóatl, como deidad creadora, y la divinidad solar que aparece con igual signo? Y como este ejemplo podrían aducirse otros, casi sin término, para mostrar que, además de que los cómputos del tiempo permiten precisar atributos de los dioses, abren asimismo la posibilidad de buscar relaciones entre ellos, posibles identificaciones y antiguas formas de sincretismo.

Tal es la primera evidencia someramente descrita, ofrecida por la recordación de los nombres calendáricos de los dioses. La segunda fuente de conocimientos la tenemos en algo que complementa la afirmación anterior. Fijándonos en los cómputos calendáricos en la cultura maya, y como ya lo he mostrado con mayor detenimiento en otro trabajo,13 si examinamos los principales símbolos y conceptos de connotación temporal encontraremos que aparecen como manifestaciones divinas. Esto es verdad respecto de los que expresan en general periodos o ciclos: kin, día; uinal, mes; tun, año; katún, 20 años; baktún, 400 años, etc. Igualmente es válido acerca de los glifos numéricos y sus variantes, en compañía de los signos de la serie de 20 días. Otro tanto puede afirmarse de los que representan los 18 meses y los cinco días al final del año. Y también puede decirse lo mismo de los glifos de los rumbos cósmicos en su relación temporal; de los símbolos con atributos divinos, portadores de cargas de tiempo, de los patrones de las divisiones del día y de la noche y de otros de determinados periodos. Prueba de ello la da el análisis de los glifos calendáricos, en su representación en estelas y en los tres códices que se conservan, y también, y de modo especial, en los textos tardíos en idioma indígena, como los que hablan de las profecías de los distintos katunes.

La conceptuación de los periodos y de su orientación en el espacio, como realidades que pertenecen al mundo de los dioses, siendo evidente en el ámbito de los mayas, no les fue de modo alguno exclusiva. Podría repetirse en este sentido lo que se ha dicho antes a propósito de los nombres calendáricos de los dioses en el tonalpohualli del altiplano central. De lo expuesto sacaré una conclusión. Es imposible acercarse al conocimiento de la naturaleza, atributos y formas características de actuación de los dioses mesoamericanos sin tomar en cuenta, como algo especial, sus ricas connotaciones en el contexto de la estructura del pensamiento calendárico. Ello nos confirma que lo calendárico es, como ya se dijo, espina dorsal de las creencias, mitos y visión del mundo en el México antiguo.

MITOS Y LEYENDAS SOBRE ORÍGENES ÉTNICOS DE LOS

DISTINTOS GRUPOS

Cubre esta tercera categoría, como ya lo indica su enunciado, los relatos y representaciones, particularmente en los códices, de antiguos acontecimientos en torno de los orígenes de distintos grupos mesoamericanos. Las peregrinaciones desde puntos de partida como Chicomóztoc, que muchas veces sólo pueden situarse en una especie de geografía mítica, los antiguos asentamientos de gente que obedece al designio de los dioses, las ulteriores migraciones y la fundación legendaria de centros ceremoniales, todo ello forma parte de la temática de estos mitos o historias legendarias. En la brevedad de esta introducción únicamente será posible recordar algunos ejemplos. Con ellos se desea mostrar la necesidad de buscar el sentido más hondo de estos relatos en función de la estructura de las connotaciones y cómputos calendáricos. A la luz de la aplicación del principio metodológico que hemos adoptado, es éste un apuntamiento al género de investigaciones que podrán llevarse a cabo.

El primer ejemplo lo tomo de un trabajo preparado por Alfonso Caso en el que, bajo el título de “El águila y el nopal”, se ocupa de la fundación de Tenochtitlan:

La tribu azteca, que había emprendido larga peregrinación, salió de Aztlán el año Ce-técpatl (1116 d. C.), según el más fehaciente documento que conservamos, la llamada Tira de la Peregrinación o Códice Boturini, y duró en sus andanzas 208 años, o sea, exactamente cuatro siglos indígenas de 52 años.

Habiendo salido de Aztlán en Ce-técpatl, 1-pedernal (1116), tenía forzosamente que iniciar su nueva vida en un año del mismo nombre. Por eso la fundación de Tenochtitlan se hace en un año 1-técpatl, 1324, según el intérprete del Códice Mendocino, aunque la pintura que ya los representa asentados en Tenochtitlan está enmarcada por una serie de años que principia por Omecalli, 2-casa, 1325, o sea, precisamente al año siguiente […] Otro hecho muy importante para los aztecas, consignan sus anales, acaecido en Ce-técpatl: es el nombramiento de su primer rey Acamapichtli, que sucede precisamente cuando habían transcurrido 52 años de la fundación de la ciudad, es decir, en 1376 […]14

La coincidencia, en modo alguno fortuita, de la misma fecha calendárica Ce-técpatl, 1-pedernal, a propósito de estos tres acontecimientos tan significativos para los antiguos mexicanos hizo que el propio Alfonso Caso se planteara formalmente la siguiente pregunta: “¿qué razón tuvieron los mexicas para elegir precisamente los años Ce-técpatl para estos acontecimientos tan importantes?” La respuesta nos la ofrece el mismo investigador. Si los mexicas estaban al servicio de un ideal religioso y llegaron a ser conocedores acuciosos del tonalpohualli, tuvieron plena conciencia de que

el día Ce-técpatl, está dedicado al dios Huitzilopochtli, por ser el día de su nacimiento, y por esta razón Huitzilopochtli, el dios tribal de los aztecas, se llama por su nombre calendárico Ce-técpatl; así como el gran dios de los toltecas, Quetzalcóatl, se llamaba Cé-ácatl, 1-caña. El año que se llamaba como su dios debe haber sido considerado por los sacerdotes y adivinos como particularmente dichoso y propicio para intentar aquellas cosas que iban a tener una importancia fundamental en la vida de la tribu; el inicio de la peregrinación, la fundación de la ciudad, la creación de la monarquía.15

El análisis de Caso muestra claramente en este ejemplo, la necesidad de atender a lo calendárico para poder alcanzar una significación más honda de esos tres hechos del pasado de los mexicas. Puede afirmarse, por consiguiente, que esa historia en parte legendaria, estaba implícitamente estructurada en el sistema de connotaciones propias de los cómputos del tiempo.

Veamos ahora otro ejemplo proveniente de la cultura maya. Con precisión lo ofrece y lo destaca el investigador de esa cultura, Ralph L. Roys. Sobre la base de lo que se consigna en el Chilam Balam de Chumayel, se refiere éste al sino o cargas propias del Katún 8-Ahau que, durante un milenio, trajo siempre consigo un cambio de residencia del grupo de los itzaes:

El Katún 8-Ahau recurría aproximadamente cada 256 años, y durante mil años, cada vez que se presentaba un katún con este número, los itzaes se vieron forzados a abandonar sus hogares, independientemente del que pudiera ser el lugar donde estuvieran viviendo en ese tiempo determinado. A fines del siglo VII d. C., fueron expelidos de Chichén Itzá, después de su primera ocupación de esa ciudad. A mediados del siglo IX tuvieron que abandonar Chakanputún. A fines del siglo XII, de nuevo fueron arrojados de Chichén Itzá por Hunac Ceel. A mediados del siglo XV, Mayapán fue saqueada y destruida. Y aunque sea muy extraño, en un Katún 8-Ahau, a fines del siglo XVII, los españoles conquistaron el último baluarte itzá en Tayasal, lo que constituyó el fin de esta notable nación.16

Casos como éste en que, para el pensamiento de los sacerdotes debió ser manifiesta la relación entre los destinos de los katunes y los aconteceres humanos, corroboraron sin duda su concepción del tiempo como determinante universal. Para nosotros hay aquí otro indicio de la estructuración del pensamiento prehispánico en función de sus sistemas calendáricos.

LOS MITOS ACTUALIZADOS A TRAVÉS DEL CALENDARIO,

EN LAS FIESTAS Y EN LA VIDA COTIDIANA

He mostrado hasta ahora algunas interrelaciones entre los cómputos del tiempo y los mitos de los orígenes cósmicos, los mitos referentes al ser y actuar de los dioses en el universo-espacio temporal, y los que hablan de los orígenes y migraciones de algunos grupos mesoamericanos. Trataré ahora de la actualización de estos mitos por medio de las fiestas normadas, a lo largo del año, por el calendario prehispánico. En este punto las relaciones conservadas por fray Bernardino de Sahagún y por fray Diego de Durán en sus correspondientes Historias pueden abrir el camino a la investigación. Ésta podría ampliarse atendiendo asimismo, por ejemplo, a los códices del grupo Borgia, al Borbónico y a otros testimonios más. Me fijaré en esta introducción únicamente en alguno de los múltiples ejemplos que pueden tomarse del libro II de la Historia general de Sahagún, el cual precisamente trata del “Calendario, fiestas y ceremonias, sacrificios y solemnidades que estos naturales de esta Nueva España hacen a honra de sus dioses”.

El ciclo de las fiestas, de acuerdo con el calendario solar, podría describirse como la liturgia prehispánica en la que, con base en la recurrencia del tiempo, se volvía presente el mundo de los dioses que en cada periodo debían ser propiciados. Así, en el que Sahagún designa como el cuarto mes, o cuenta de 20 días, el llamado Hueytozotli, “gran vigilia”, se hacía particular fiesta a la deidad fomentadora de las sementeras, Cintéotl, cuyo signo calendárico era Chicome-cóatl (7 serpiente). La personificación de la diosa correspondía a una doncella que al fin sería sacrificada. El signo calendárico, concebido en función de sus interrelaciones, dentro del xiuhpohualli y también del tonalpohualli, se volvía presente y actuante en la dramática escenificación de sus antiguos mitos. Y mucho más podría decirse, correlacionando la información de este libro II de la Historia de Sahagún con el correspondiente libro IV, dedicado a la que él llama “Astrología judiciaria”. Allí, la personificación de los signos calendáricos no se refiere ya sólo a deidades aisladas, sino que aparece de modo mucho más amplio e integral. En el libro IV tenemos una primera descripción del sentido y atributos de los días del tonalpohualli que, igualmente, como dioses que eran, debían ser venerados, por medio de la actualización de los antiguos mitos.

Para abarcar la gama de sentidos que tuvo la presencia de los signos calendáricos en los más variados aspectos de la vida cotidiana, recordaré algunas de las ocasiones en las que éstos necesariamente debían tomarse en cuenta. Por las fuentes de las culturas náhuatl y maya, y por los testimonios de los códices mixtecas, sabemos que los signos calendáricos no sólo se tomaban en cuenta para la imposición del nombre de los recién nacidos sino que, con su carga propia de connotaciones, venían a constituir los nombres mismos de los seres humanos. Y en el plano más amplio de lo que llamaron los cronistas “astrología indiana”, casi es superfluo aducir la serie de momentos, siempre primordiales, en los que los sabios y sacerdotes volvían de nuevo presente y actuante el universo del tonalli. La consagración de los gobernantes, la elección del día para contraer matrimonio, el inicio de una guerra, la consagración de un templo, la construcción de una casa, el ingreso del niño a la escuela o la salida de los pochtecas o comerciantes, habían de emprenderse siempre dentro de ese marco de significaciones divinas inherentes a los signos calendáricos.

La actualización de los signos del tiempo, particularmente entre los mayas, tuvo también otra forma de presencia visible. Citaré un testimonio de fray Diego de Landa, que ilustra lo que por otras fuentes se sabe. Se refiere éste al orden y forma como eran veneradas las piedras conocidas como marcadores de los katunes:

Tenían en el templo dos ídolos dedicados a dos de estos caracteres. Al primero […] (es decir, a uno de los katunes), adoraban y hacían servicios y sacrificios para remedio de las plagas de sus veinte años. Y en los diez años que faltaban, de los veinte primeros, no hacían sino quemarle incienso y reverenciarle. Cumplidos los veinte años del primero, comenzaban a seguirse por los hados del segundo y a hacerle sus sacrificios. Y quitando aquel primer ídolo, ponían otro para venerarle por otros diez años […] De manera que veneraban a estos sus katunes veinte años […]17

Como en el periodo Posclásico había caído en desuso el sistema de la serie inicial y la erección de las correspondientes estelas, el culto ligado con los monumentos conmemorativos del tiempo, se refería así a las piedras de los katunes, de las cuales se sabe que eran colocadas simbólicamente orientadas hacia los distintos rumbos del universo. La enumeración de estos ejemplos parece confirmar que el hombre prehispánico no sólo concibió y pensó el mundo de sus mitos, sino que igualmente vivió inmerso en él, actualizándolo en las recurrencias del tiempo, medido por sus distintos calendarios.

De acuerdo con el plan adoptado en esta introducción, quedaría hablar únicamente de este pensamiento mítico así estructurado, en relación ahora con la visión del mundo y con la especulación de los sabios. No creo, sin embargo, que sea necesario alargar este ensayo para ocuparnos en detalle de este último punto, obviamente muy complejo. En dos trabajos anteriores, La filosofía náhuatl y Tiempo y realidad en el pensamiento maya, he expuesto algo al menos de lo que parecen haber sido las lucubraciones de los sabios. Refiriéndose a ellos, de más está afirmar que su pensamiento estuvo esencial e inevitablemente situado dentro de este mismo ambiente de cultura intelectual. Precisamente los sabios y sacerdotes eran los conocedores por excelencia de los sistemas calendáricos. Como se lee en el llamado Libro de los Coloquios, eran ellos,

los que ven, los que se dedican a observar el curso y el proceder ordenado del cielo, cómo se divide la noche. Los que están mirando (o leyendo), los que cuentan (o refieren a los otros lo que leen). Los que vuelven ruidosamente las hojas de los códices, los que tienen en su poder la tinta negra y roja, lo pintado en esos libros; quienes ordenan cómo cae un año, cómo sigue su camino la cuenta de los destinos, y los días, el tonalpohualli y cada una de las veintenas del xiuhpohualli. De esto se ocupan, a ellos toca hablar de los dioses.18

Porque esto era así, no es hipotético pensar que, al dar expresión a su pensamiento, al hacerse preguntas sobre el destino del hombre después de la muerte, la posibilidad de acercarse a la divinidad o la de formar rostros y corazones sabios en la tierra, necesariamente debieron tomar en cuenta lo que era parte de su propio legado intelectual: eso que ahora llamamos mítico y lo que describimos como sus cómputos calendáricos.

La introducción a los mitos mesoamericanos que he intentado indudablemente plantea no pocos problemas. Buscar las estructuras de los mitos en función de los sistemas calendáricos es tal vez uno de estos problemas. De cualquier manera que se mire, el tema de lo que pensó, en aislamiento, el hombre de Mesoamérica es en extremo atrayente. Mucho es lo que queda aún por esclarecer. Y cuando algo se logre, habrán de descubrirse nuevos problemas y oscuridades. Tarea en común es ésta en la que investigadores de distintas disciplinas, como ya se dijo al principio, filólogos, historiadores, arqueólogos, etnólogos, psicólogos y filósofos de la cultura, tendrán que hacer aportación.