Jeder Mensch hat ein Grundtemperament – eine Grundkonstitution – und dieses schlicht und einfach ererbt. Genauso wie das Geschlecht und den Genpool. Es steckt in uns, von Geburt an. Ganz individuell.

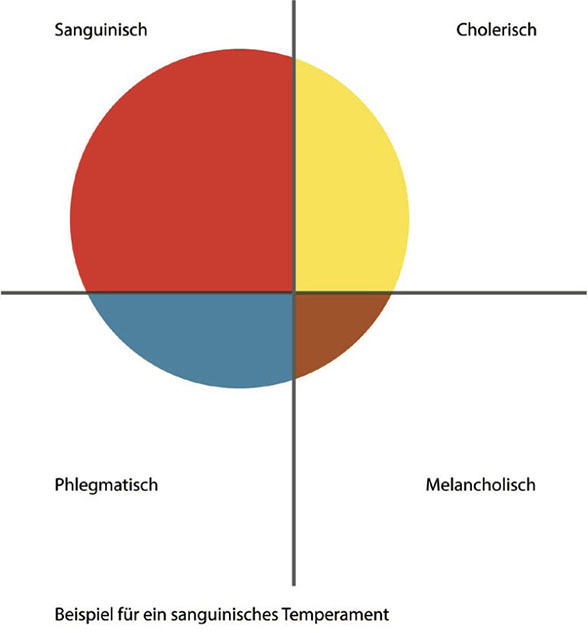

Die vier Grundtemperamente – Sanguiniker, Choleriker, Melancholiker und Phlegmatiker – gehen auf die Temperamentenlehre zurück. Sie sind keine wissenschaftliche Typisierung. Sie finden sich nicht eindeutig in den Körperzellen wieder. Die Temperamente sind Teil des bildlichen Schemas, des Achsenkreuzes der Urkräfte, Ur-Feuer und Ur-Eis.

Dein Grundtemperament, die angeborene Konstitution, wurde dir mitgegeben, ist genetisch bestimmt. Das Temperament macht dich aus und ist nahezu unveränderbar. Warum ist es so interessant zu erfahren, welches Grundtemperament man hat? Die Antwort lautet: Es bestimmt deinen Stoffwechsel, deine Versorgung, deinen Gesundheitszustand, deine Laune.

Die vier Grundtemperamente: Sanguiniker, Choleriker, Melancholiker, Phlegmatiker

Es gilt, das Grundtemperament zu stützen und, wenn erforderlich, gegebene Schwächen auszugleichen.

Wenn du beispielsweise dein Grundtemperament im Choleriker mit den Eigenschaften warm und trocken siehst, bin ich sicher, dass du sehr gern gegrillte, frittierte und scharfe Speisen isst. Steak oder Schnitzel mit Pommes frites stehen bei dir öfter mal am Speiseplan. Das kann im Moment gut passen. Sei dir aber bewusst, dass du damit dein Temperament zusätzlich befeuerst.

Wenn du merkst, dass du an Trockenheit leidest – und das kann sich vielfältig äußern, etwa durch trockene Haut, trockene Augen, Sodbrennen, Gereiztheit, anstrengenden Stuhlgang –, dann verzichte eine Zeit lang auf frittierte und scharfe Speisen. Greife besser zu feuchten, kühlen Zubereitungsmethoden. Genieße zum Beispiel eine befeuchtende Gemüsesuppe, diesmal ohne Chili. Für den knackig-crunchigen Biss gibt’s ein paar Nüsse dazu.

Du bist sicherlich gespannt, wie du dein Temperament selbst feststellen kannst. Lass dich durch die nächsten Seiten führen und werte nicht, sondern fühle und spüre. Spontan. Vieles mag überzeichnet wirken. Ja, das ist so. Ganz bewusst. Betrachte es mit einem Augenzwinkern. Manchmal wirst du meinen: »Ohhh, ganz so krass ist es nun auch wieder nicht.« Fühle dich durchaus ertappt.

Wanderung … und plötzlich ist da ein Hindernis

Auch Charaktereigenschaften und Gefühle beschreiben die vier Temperamente. Ein einfaches Szenario, aus dem Leben gegriffen, soll dir verdeutlichen, wie die Wesenszüge der vier Temperamente aussehen: Stelle dir mal vor, du wanderst über grüne, saftige Almen und plötzlich versperrt dir ein Zaun den Weg.

• Der Sanguiniker wird in seiner ungetrübten Art heiter über den Zaun hinweghüpfen und eventuell noch ein Liedchen pfeifen. Er hat den dahinter liegenden See entdeckt und freut sich auf eine wunderbare Erfrischung.

• Der Choleriker wird – weil ihm dieses unerwartete Hindernis unnötig Zeit raubt – in Rage geraten und womöglich versuchen, den Zaun aus dem Weg zu räumen, vielleicht sogar mit einem Kraftakt. Definitiv wird er sich sofort oder spätestens nach der Wanderung mit dem Verfasser des Kartenmaterials in Verbindung setzen und darauf hinweisen.

• Der Melancholiker wird beim Anblick des Zauns seine Reise infrage stellen. Er setzt sich nieder und lehnt sich an den Zaun – um zu grübeln, die Reise zu reflektieren und über das Warum nachzudenken. Gedankenverloren zückt er sein Notizbuch und skizziert die wundervolle Landschaft.

• Der Phlegmatiker geht Konflikten aus dem Weg, und das mit meist unnötig großem Aufwand. Er wird einen weiten Bogen um den Zaun machen und einen Umweg in Kauf nehmen. Das macht ihm bestimmt nicht sonderlich viel aus, gibt es doch auf diesem zweiten Weg eine feine Einkehrmöglichkeit.

Wie sähe deine Reaktion auf den Zaun aus? Ganz spontan …

Findest du dich in einer der beschriebenen Reaktionen wieder? Mit welcher kannst du dich am ehesten identifizieren? Ich bin sicher, du hast eine Tendenz.

Und nun? Kennst du dein Grundtemperament? Wie geht’s dir grundsätzlich mit zaunähnlichen Situationen, mit Hürden, Hindernissen? Den täglichen Herausforderungen? Was beeinflusst dich?

Kaffee und Kuchen

Hier eine weitere kleine Geschichte, eine Metapher, die die vier Temperamente veranschaulicht. Ein Stück Kuchen ist der Star:

Vier Personen treffen sich zu Kaffee und Kuchen. Sie finden bloß ein Stück Schokoladenkuchen vor. Ein Stück für vier! Während die erste Person sich verärgert darüber Gedanken macht, warum die Kaffeejause nicht besser organisiert ist, zieht sich die zweite Person zurück und denkt: »Jetzt bekomme ich wieder nichts ab.«

Die dritte Person teilt den Kuchen, nimmt sich – voller Freude – das größere Stück und gibt den Rest der vierten Person. Diese ist zuerst angenehm überrascht, dass es nun doch Kuchen gibt, und merkt dann an: »Wenn ich den Kuchen geteilt hätte, hätte ich mir das kleinere Stück genommen und dir das größere gegeben.« Die dritte Person mampft bereits vor sich hin und meint nur: »Du hast ja das kleinere, dann ist ja alles gut.«

Werte die Temperamente nicht!

Keines der Temperamente ist besser als das andere. Im Gegenteil, die Temperamente gleichen sich aus. Sie ergänzen sich – so wie es auch die Elemente tun.

Kannst du nachvollziehen, wer hier wer ist? Wer hat die Grundzüge welches Temperaments? Wie lassen sich die Charaktere typisieren? Wer ist sanguinisch, cholerisch, phlegmatisch und wer melancholisch?

(Die Auflösung findest du am Ende dieses Kapitels.)

Die TEM spricht von vier Körpersäften, den »Humores« (was griechisch-lateinisch so viel wie Feuchtigkeit, Leibessaft bedeutet): Sanguis, Chole, Phlegma, Melanchole. Diese vier Säfte sind die Vertreter der Elemente, sie entstehen aus der Verdauung und von ihnen leiten sich die Temperamente ab.

Bei dieser Zuordnung siehst du zuerst die Beschreibung der Qualitäten. Feuchtigkeit gibt es eben in unterschiedlichen Qualitäten, und darauf beruht auch die Zuordnung der Elemente.

• Sanguis ist wie das Blut feucht und warm. Es stellt durch Feuer bewegtes Wasser dar und ist Vermittler der Vitalkräfte. Sanguis repräsentiert das Element Luft und steht für den Sanguiniker.

• Chole, auch Cholera genannt, die Gelbgalle, ist warm und trocken. Sie bewegt und verändert das Feuer durch umwandelnde Kräfte. Chole repräsentiert das Element Feuer und steht für den Choleriker.

• Melanchole, auch Melancholera genannt, die Schwarzgalle, ist trocken und kalt. Sie gibt Stütze, setzt Grenzen und symbolisiert Verbrauchtes. Melanchole repräsentiert das Element Erde und steht für den Melancholiker.

• Phlegma, der Schleim, ist kalt und feucht. Er nährt das Feuer mit Substanz und ist die Urquelle aller Feuchtigkeit. Phlegma repräsentiert das Element Wasser und steht für den Phlegmatiker.

|

warm |

kalt |

|

|

feucht |

Sanguis – Blut |

Phlegma – Schleim |

|

trocken |

Chole (Cholera) – Gelbgalle |

Melanchole (Melancholera) – Schwarzgalle |

Die Humores, die vier Körpersäfte, sind allerdings keineswegs real vorhandene, stoffliche Säfte, wie du es vielleicht mit Blut ganz wunderbar assoziieren könntest. Doch was sind Gelbgalle, Schwarzgalle und Phlegma? Jeder Chirurg schüttelt hier den Kopf – zu Recht. Diese Säfte hat er noch nicht gesehen, denn sie gibt es so nicht. Diese vier Säfte beschreiben Funktionskreisläufe der alten Medizin.

Komplexe Vorgänge wurden über die Funktionskreisläufe verständlich, einfach und nachhaltig beschrieben. So einfach, dass auch heute noch aufbrausende Menschen als Choleriker und Menschen, die nicht aus der Ruhe zu bringen sind, als Phlegmatiker eingestuft werden. Eingeweihte wissen, dass dies nicht ganz so ist, dass mehr dazugehört.

Der Kochtopf als bildliche Darstellung für das Funktionsprinzip der vier Säfte:

Essen über offenem Feuer zu kochen, stellt das Funktionsprinzip der vier Körpersäfte einfach und anschaulich dar. Der Kochtopf und die Asche symbolisieren die Melanchole. Der Kochtopf ist das Begrenzende, die Asche das Verbrauchte. Das Feuer symbolisiert Chole, jene Energie, die den Topfinhalt – das Wasser bzw. Phlegma – als die nährende Substanz bewegt. Der entstehende Wasserdampf symbolisiert Sanguis, das luftige und vitalisierende Element. Dieses Prinzip, dieser Funktionskreislauf, muss genährt werden und dafür sind alle Säfte und die damit verbundenen Kräfte erforderlich.

Feuchtigkeit ist das Feuer des Lebens.

Sanguiniker, der luftige Blut-Typ

Der Sanguiniker ist, abgeleitet von der alten Medizin, der Blut-Typ. Blut, das Sanguis, steht für Feuchte und Wärme.

Das Funktionsprinzip des Sanguis durchfließt alle warmen und feuchten Gewebe und Organe und versorgt diese mit Nährstoffen. Sanguis findet man vor allem in Blut, Haut, Lunge, Leber und Nieren, also in allen gut durchbluteten Organen. Es bewegt und ist bewegt, allerdings sanfter und luftiger als das cholerische Prinzip. Das Sanguis-Prinzip ist auch wunderbar mit der Kindheit und dem Frühling zu beschreiben. Alles entsteht und sprießt mit einer kindlichen Leichtigkeit.

Im Bildnis der TEM entwickelte sich der Sanguiniker in einem Gebiet, in dem es durch ein gemäßigtes Klima ein reichhaltiges Nahrungsangebot gab. Aufgrund dessen hat er keine Sorge, genügend Nahrung zu finden – es gibt sie immer und überall. Da er dadurch auch keinen Hunger zu befürchten braucht, ist er sehr ausgeglichen. Oft ist er gut gelaunt, lustig und geht optimistisch durchs Leben. Er handelt spontan, oft auch unüberlegt. Er ist sehr kreativ und einfallsreich.

Das sanguinische Temperament steht wegen der besonders lebenswerten Qualitäten – Mischung warm und feucht – für das Prinzip des Lebens.

Die Körper- und die Kopfform des Sanguinikers sind oval. Die Lippen sind voll und kräftig. Der Gesichtsausdruck ist auch in fortgeschrittenen Lebensjahren jugendlich und frisch. Die Nase ist kurz. Die Augen sind groß und voller Neugierde. Der Sanguiniker hat einen guten Tastsinn, man spricht auch von Menschen mit einem besonders guten Fingerspitzengefühl.

Choleriker, der feurige Galle-Typ

Der Choleriker ist, abgeleitet von der alten Medizin, der Gelbgalletyp. Die Gelbgalle (Chole) steht für Trockenheit und Wärme.

Chole steht für Dynamik. Chole ist bewegt und bewegt auch. Das Phlegma beispielsweise wird durch die beschleunigend wirkende Gelbgalle bewegt und verändert. Alle Säfte, die sich in Herz, Muskulatur, Nerven und Nieren befinden – somit auch das Blut –, sind von Chole dominiert. Das Erwachsenenalter, also von der Pubertät bis zur beginnenden Alterung, ist jene Lebenszeit, die von Chole geprägt ist.

Der Choleriker stammt aus Sicht der TEM aus einer Zeit, in der es ausreichend Nahrung gab. Ein Sammler und Jäger, der mal mehr und mal weniger fand oder erlegte.

Unter dem Begriff »cholerisch« versteht man weit mehr als »leicht reizbar« oder »energisch«. Der Choleriker macht seiner Meinung Luft. Das wirkt im Moment herzlos, intolerant und egoistisch. Doch der Choleriker ist nicht nachtragend. Er sagt seine Meinung – meist lautstark – und damit ist es auch schon wieder getan. Choleriker sind willensstark und haben Durchsetzungsvermögen. In den Führungsetagen finden sich vorwiegend Choleriker, männlich wie weiblich. Organisation ist ihre Stärke.

Optisch erkennt man den Choleriker an einer ausgeprägten Muskulatur und bewussten Spannung. Gesicht und Körperform sind kantig. Das Gesicht hat markante Jochbeine und möglicherweise Stressfalten zwischen den Augenbrauen und an den Ohren. Der Händedruck ist ähnlich kräftig wie sein Biss.

Melancholiker, der erdige Schwarzgalle-Typ

Der Melancholiker ist, abgeleitet von der alten Medizin, der Schwarzgalle-Typ. Die Schwarzgalle (Melanchole) steht für Trockenheit und Kälte. Melanchole ist das Prinzip jener Säfte, die man sich am besten in den begrenzenden Oberflächen des Körpers vorstellt, sie sind vorwiegend trockene Substanz: Haut, Knochen, Haare, Nägel und Faszien sind von Melanchole dominiert.

Melanchole reiht man in die Zeit des fortgeschrittenen Erwachsenenalters ein, was nicht zwangsläufig bedeutet, dass Melancholiker immer alt sind. Keineswegs. Aber je älter wir werden, umso stärker entwickelt sich das melancholische Temperament – sowohl beim Melancholiker selbst als auch bei allen anderen Temperamenten. Der Melancholiker wird in der Kindheit ebenso vom sanguinischen Temperament geprägt wie der Phlegmatiker und der Choleriker.

Der Melancholiker entwickelte sich aus Sicht der TEM in einer besonders karstigen Region, einer Gegend mit unfruchtbaren, steinigen Böden sowie schlechter Versorgung. Diese Kargheit prägte auch seinen Charakter. So lebt er eher zurückgezogen, ist oftmals ängstlich und leicht enttäuscht. Er neigt zu geizigen Zügen, hängt gern seinen Gedanken nach und wirkt daher verschlossen. Sein Wesen wird bestimmt von Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit. Er ist einfühlsam, hilfsbereit und nimmt Rücksicht auf Schwächere. Kunst und Kultur sind die Dinge, an denen er sich besonders erfreut.

Optisch ähnelt der Melancholiker dem Choleriker – doch ist er nicht kantig, sondern lang und meist dünn, eher hager und zierlich. Es sind die Faszien und nicht die Muskeln, die einen hohen Tonus aufweisen. Hochgezogene Augenbrauen sind typisch, ebenso ein schwacher Händedruck und eine trockene, durchscheinende Haut.

Phlegmatiker, der nährende Schleim-Typ

Der Phlegmatiker ist, abgeleitet von der alten Medizin, der Schleim-Typ. Der Schleim, das Phlegma, steht für Feuchte und Kälte. Phlegma steht für das nährende Prinzip. Es muss bewegt und geformt werden, um zu nähren, und darf nicht erstarren. Phlegma steht für die Feuchte im Bindegewebe, in den Fettzellen, im Knochenmark und Gehirn.

Zwei Phasen im Leben stehen für das phlegmatische Prinzip: das Säuglings- und Greisenalter.

• Es beginnt bereits mit der Schwangerschaft – sowohl die Mutter als auch das in ihr heranwachsende Kind sind in einem Phlegma-Hoch. Auch die Stillzeit, die nährende Zeit, ist für beide, Mutter und Säugling, eine besonders phlegmatische Phase.

• Schließlich der Übergang ins »Greisenalter«. Nun setz dich bitte nieder: In der alten Medizin hat man diesen Übergang bereits ab dem 40. Lebensjahr (!) gesehen. Tja, damals war die Lebenserwartung deutlich niedriger als heute.

Der Phlegmatiker ist aus Sicht der TEM der Gewinner der Eiszeit. Er ist angepasst an eine Epoche, in der es nur fallweise zu essen gab. Dann aber reichlich. Durch die lange Periode des Fastens – Mammut gab es nicht so häufig – entwickelten sich ein gieriges Verhalten und die Fähigkeit, große Speicher anzulegen. Die beiden Pole Essenspausen und Essenszeiten sind für den Phlegmatiker essenziell. Zu oft wird heute auf die Pausen, das Fasten, vergessen. Das Nahrungsangebot ist einfach zu dominant.

Die Wesenszüge des Phlegmatikers haben sich manifestiert. Man meint genau zu wissen, wann jemand ein Phlegmatiker ist. Schlägt man das Wort »phlegmatisch« im Duden nach, findet man folgende Bedeutung: »[aufgrund der Veranlagung] nur schwer zu erregen und kaum zu irgendwelchen Aktivitäten zu bewegen; träge, schwerfällig«.

In der TEM wird der Phlegmatiker als ruhig und gemütlich beschrieben. Er wirkt bedächtig, sachlich und selbstsicher. Nichts wirft ihn so leicht aus der Bahn, er ist nervenstark, stressresistent und anpassungsfähig, dadurch beständig und verlässlich.

Auch äußerlich kann man den Phlegmatiker, sofern die Merkmale ausgeprägt sind, erkennen. Er hat häufig einen rundlichen, sanften Körperbau, eine große Nase und große Ohren sowie kräftige Ohrläppchen und volle Lippen. Die Wangen sind pausbäckig und die Augenbrauen haben einen kräftigen, wilden Wuchs. Die Hände sind fleischig und füllig.

Für eine ausführliche Anamnese kennt die TEM einige Zugänge. Betrachtet werden der komplette Körper und seine Ausscheidungen. Die Diagnose von Antlitz, Zunge, Iris, Puls, Urin und Stuhl sind wertvolle Instrumente und bei der Anamnese hilfreich.

Stuhl, Urin und auch der Körpergeruch werden beschaut und gerochen. Das mag abstoßend, ja eklig klingen. Doch es sagt sehr viel über eine Person aus. Probiere es mal selbst, es muss ja keiner zusehen.

Auch die Zunge und die Iris, die Regenbogenhaut des Auges, zeigen vieles an. Geübte Diagnostiker können auf einen Blick sehr viel daraus lesen. Auch du.

Streck dir morgens die Zunge im Spiegel entgegen. Welche Farbe hat sie? Pink, bläulich oder eher weiß? Welche Form hat sie? Ist sie dick und geschwollen oder dünn und spitz? Weist sie Abdrücke der Zähne auf? Welche Oberfläche hat sie? Ist sie eher feucht, trocken, rissig, oder hat sie einen Belag?

Denk beim Zungezeigen an die Qualitätenmischungen: feucht & warm, warm & trocken, trocken & kalt sowie kalt & feucht. Mit diesem Hintergrundwissen kannst du schon mal deine eigene Zunge über einen längeren Zeitraum gut beobachten. Notiere am besten täglich, was du beobachtest. Mach täglich ein Foto deiner Zunge mit dem Handy, immer zur gleichen Zeit. Für einen besseren Anhaltspunkt notiere auch markante Dinge deiner Ernährung und deines Lebensstils.

Auch die Pulsdiagnose kennt man in der TEM. Dabei wird nicht die Herz-Kreislauf-Frequenz abgefragt, wie du das vom Sport kennst. Die TEM-Pulsdiagnose gewährt einen Blick auf den Lebensgeist »Spiritus vitalis« und zeichnet ein energetisch-rhythmisches Bild. Man hat dafür auch bildhafte Symboliken gefunden. Es gibt das Schema eines Delfins, eines Leoparden, einer Schlange, eines Schwans und einiger anderer Tiere.

Mach dir beim Erforschen deines Temperaments nicht allzu viel Stress. Alles braucht seine Zeit. Je mehr du dich mit den Qualitätenmischungen – feucht & warm, warm & trocken, trocken & kalt sowie kalt & feucht – auseinandersetzt, umso mehr wirst du es spüren und dadurch deinen Weg finden.

Rieche, schaue, höre, schmecke, fühle. Prüfe mit Bedacht. Dann wirst du schließlich herausfinden, was für dich am besten ist. Du wirst erfahren, was du benötigst.

Für die ganz Eiligen gibt es auch Fragebögen, um das eigene Temperament zu eruieren – einen solchen findest du im Kapitel »Fragen … und TEMperamentvolle Antworten«. Doch Fragebögen allein zeigen dir nicht unbedingt dein wahres Grundtemperament an. Du füllst sie jeweils in einer bestimmten Lebenssituation und Stimmung aus, daher bleiben sie immer nur eine Momentaufnahme deines Temperaments.

Bei groben Unklarheiten, Symptomen und im Erkrankungsfall ist eine Komplettanamnese bei einem TEM-Arzt oder bei einem Arzt deines Vertrauens sinnvoll und angebracht.

Die Temperamente auf einen Blick

In der Temperamentenlehre lassen sich Symptome, Farben, Funktionskreise, Tages-, Jahres- und Lebenszeiten, Elemente, Planeten und vieles mehr festhalten. Seit der Antike wird an und mit diesem System laufend gearbeitet, und es wird immer wieder evaluiert.

Hier sind markante Aspekte der Temperamentenlehre in einer Tabelle für dich zusammengefasst.

|

Sanguiniker |

Choleriker |

Melancholiker |

Phlegmatiker |

|

|

Qualitäten-Mischung |

feucht und warm |

warm und trocken |

trocken und kalt |

kalt und feucht |

|

Humores |

Sanguis/Blut |

Chole (Cholera) Gelbgalle |

Melanchole (Melancholera)/ Schwarzgalle |

Phlegma/Schleim |

|

Farbe |

rot |

gelb |

braun bis schwarz |

blau bis grau und weiß |

|

Element |

Luft |

Feuer |

Erde |

Wasser |

|

Prinzip |

männlich |

weiblich |

||

|

Geschmack |

süß |

scharf/bitter |

sauer/scharf |

salzig/süßlich |

|

Tageszeit |

Morgen |

Mittag |

Abend |

Nacht |

|

Jahreszeit |

Frühling |

Sommer |

Herbst |

Winter |

|

Lebenszeit |

Kindheit/Jugend |

Erwachsenenalter |

Alter |

Schwangerschaft und Stillzeit sowie Greisenalter |

|

Eigenschaften |

begeisterungsfähig, jugendlich dynamisch, fröhlich |

engagiert, zielstrebig, leidenschaftlich, ungeduldig |

nachdenklich, planend, gewissenhaft |

gemütlich, gesellig, ruhig, beständig |

|

Planet |

Jupiter |

Mars |

Saturn |

Mond |

|

Organ |

Herz/Arterien |

Leber/Galle |

Milz/Haut |

Gehirn |

Dein Grundtemperament, die Grundkonstitution, ist angeboren. Sanguiniker, Choleriker, Phlegmatiker, Melancholiker – kennst du mittlerweile dein Temperament? Schwierig? Ja, das ist es in der Tat! Es ist schwer zu erforschen. Wir leben. Wir werden beeinflusst. Wir beeinflussen. Das Temperament bewegt sich!

Konkrete Beispiele und Szenarien wie jene von der Wanderung oder vom Kaffee und Kuchen (siehe Beginn dieses Kapitels) bieten da Hilfe und mehr Vorstellungskraft. Hast du dich in einem dieser Temperamente wiedergefunden? Möglicherweise nicht zu hundert Prozent. Und, was du nicht vergessen darfst, es ist auch wichtig, ob dir bei deiner Wanderung der Zaun morgens, mittags oder abends den Weg versperrt. Auch, ob du gerade hungrig bist oder schon müde von der langen Wanderung. Es gibt einige Faktoren, die jeweils deine Reaktion beeinflussen.

Und genau diesen Grundgedanken hat auch die TEM: Sie betrachtet dich mit deinem Grundtemperament niemals isoliert, sondern immer unter der Betrachtung der momentanen Situation: Jahreszeit, Klima, Alter, Lebensphase, Einflüsse der Kindheit und des Alltags, Lebensumstände, Lebensführung, Ernährung, Stoffwechsel, Krankheiten und deren Therapien, strukturelle Veränderungen und noch einige andere Faktoren haben einen enormen Einfluss auf dein Grundtemperament. All diese Umstände werden stets mit ins Boot geholt – sie prägen den erworbenen Teil der Konstitution, denn in der Reinform kommt kein Temperament vor.

Kaum jemand lebt seine Grundkonstitution in vollen Zügen aus. Der eine mehr, der andere weniger. Hundert Prozent gibt es hier nicht. Und genau das macht es so spannend, so belebend. Jeden Tag aufs Neue.

Das angeborene Grundtemperament ist immer da und soll bestmöglich unterstützt werden. Gleichzeitig sind je nach Lebenssituation auch alle anderen drei Temperamente immer vorhanden: eins der drei mehr, die übrigen zwei sind relativ gleichwertig verteilt. Das entspricht ganz dem Grundsatz des Spannungsfelds der Urkräfte: Alles ist in allem enthalten. Feucht. Warm. Trocken. Kalt.

Sechs Rädchen für das Wohlbefinden

Kannst du dich noch an das Zitat von Sebastian Kneipp aus dem ersten Kapitel erinnern? Er beschreibt Eckpunkte für ein gutes, gesundes Leben. Ich wiederhole es hier gern nochmals: »Wer gesund leben will und sein Dasein weise genießen will, der muss vor allem geregelt leben – arbeiten, einen Lebenszweck haben. Er muss sich vernünftig ernähren, nicht nur, was die Wahl der Speisen betrifft, sondern auch, was die Zeit des Essens angeht. Er muss Luft und Bewegung suchen, die gehören zu einem guten Gedeihen so notwendig wie die Nahrung selber.«

Kneipp weist darauf hin, wie wichtig Lebensumfeld, Sinn und Zeitpunkt des Essens und Bewegung sind. Für das Wohlbefinden gibt es sechs ausschlaggebende Rädchen, an denen du drehen kannst. Sie sind dem jeweiligen Spiritus, den drei Lebensgeistern, zugeordnet und beeinflussen dadurch ganz wesentlich deine Lebenskraft.

• Die Gedankenwelt ist dem Lebensgeist »Spiritus animalis« (Seelengeist) zugeordnet.

• Schlaf- und Wachrhythmus, Bewegung und Lebensumgebung sind dem Lebensgeist »Spiritus vitalis« (Luftgeist) zugeordnet.

• Verdauung und Ernährung sind dem Lebensgeist »Spiritus naturalis« (Stoffgeist) zugeordnet.

Bewege diese Rädchen! Versuche es auf jeden Fall. Wenn du daran drehst, kannst du in kleinen Schritten, aber mit großer Wirkung einiges für dein Wohlbefinden und deine Gesundheit tun. Dein Temperament dankt dir dafür.

Was du isst und trinkst und auch wann, trägt wesentlich zu deiner Gesundheit bei.

Schmeckt dir das Essen? Gibt es dir Energie und Kraft? Bist du danach angenehm satt? Wann isst du? Häufig spätabends? Frühstückst du? Isst du schnell oder langsam? Kochst du selbst? Kochst du gerne? Kennst du andere Gewürze außer Salz und Pfeffer? Isst du viel Ungekochtes? Isst du häufig Fast Food? Ist es dir egal, was du isst? Wie oft isst du? Dreimal täglich? Fünfmal täglich? Plagt dich Heißhunger? Naschst du zwischendurch? Wie sieht es mit Abwechslung aus? Oder passt dein Speiseplan auf eine Briefmarke? Legst du bewusst Essenspausen ein?

Ja, auch deinen Stoffwechsel kannst du beeinflussen. Wie dein Körper die Nahrung aufnehmen und umbauen kann, ist wesentlich – schließlich bestehst du aus deiner Nahrung. Ob deine Verdauung funktioniert, merkst du an Urin und Stuhl und auch an der Haut.

Hast du häufig Durchfall? Plagen dich Blähungen? Gehst du regelmäßig auf die Toilette? Ist dein Urin hell oder dunkel? Brennt es irgendwo? Hast du Sodbrennen? Rülpst du oft? Bist du nach dem Essen müde? Ist deine Haut trocken? Schwitzt du schnell? Wie ist dein Geruch? Hast du Mundgeruch? Hast du Schwellungen oder Stauungen an den Beinen oder Fingern?

Schlaf bedeutet Erholung. Die dunkle Nacht bietet sich förmlich dazu an. Der helle Tag ist die aktive Phase.

Hast du ausreichend Schlaf? Ist es in deinem Schlafraum dunkel? Bist du morgens ausgeruht? Schläfst du nachts? Bist du am Tag aktiv? Bist du immer müde, auch am Tag? Schnarchst du? Liegst du lange wach? Musst du nachts auf die Toilette? Schwitzt du übermäßig? Bist du unruhig? Ist dein Bettzeug morgens komplett verdreht? Kannst du auch tagsüber gut schlafen? Träumst du tagsüber oder eher nachts? Machst du ein Mittagsschläfchen, einen Powernap?

Die Qualität des Schlafs kannst du durch 10 bewusste Minuten oder noch besser 30 Minuten günstig beeinflussen: Verbringe die Zeit vor dem Einschlafen mit schönen Gedanken, mit den positiven Erlebnissen und Begegnungen des Tages. Verzichte vor der Nachtruhe auf Bildschirme jeder Art – Fernseher, Computer und Handy, sie sind tabu.

Um ausgeglichen und fit zu sein, muss man sich bewegen und Ruhe finden. Oft ist es speziell die Bewegung, an der es mangelt. Doch auch ein Zuviel kann dich überfordern.

Wie sieht die Balance bei dir aus? Treibst du täglich Sport? Oder nur einmal in der Woche? Benutzt du gern den Lift? Fährst du mit dem Rad zur Arbeit? Ist deine Arbeit körperlich anstrengend? Bist du zappelig und immer in Bewegung? Unruhig? Meditierst du? Kannst du bei einem Buch entspannen? Erfreust du dich an guter Musik? Schaust du auch mal nur so in die Luft? Lässt du deine Gedanken ziehen?

Dein Lebensumfeld hat einen ganz wesentlichen Einfluss auf dich. Gestalte es so angenehm wie möglich.

Wie wohnst du? Wie ist dein Zuhause gestaltet? Sind deine Wohnräume wohnlich? Wie ist die Qualität deiner Raumluft? Wohnst du in der Stadt? Oder am Land? Gibt es Bäume, Wiesen und Wege? Kannst du so richtig einatmen? Lebst du mit Familie? Hast du Kinder? Bist du Single? Wie kleidest du dich? Locker und leger? Oder immer der neuesten Mode entsprechend? Bist du immer up to date? Sind deine Schuhe bequem? Gehst du gern barfuß? Wie ist dein Arbeitsumfeld? Stressig? Oder macht es Spaß? Nerven dich deine Kollegen? Ja? Nein? Manchmal? Fühlst du dich unter deinen Freunden, deiner Familie wohl? Habt ihr es lustig? Führt ihr gute Gespräche?

Sowohl negative als auch positive Emotionen sind prägend für deine Gesundheit.

Wie ist dein Glas? Halb voll? Oder halb leer? Grübelst du? Verharrst du gedanklich bei einem Thema? Kannst du Gedanken ziehen lassen, sie kommen und wieder gehen lassen? Bist du eher nachtragend? Oder mal aufbrausend und dann war es das schon? Kannst du über dich selbst lachen? Oder lachst du lieber über andere? Ärgerst du dich gern und oft? Kannst du lieb gewonnene Gewohnheiten ablegen? Bist du offen für Neues? Für andere Blickwinkel? Für lebensverändernde und verbessernde Wege?

Die Qualität deiner Gedanken bestimmt dich – so wie dich die Qualität deiner gesprochenen Worte auch gedanklich beeinflusst. Deine Wortwahl, dein Umgang mit Menschen prägt dich. Worte und Gedanken nähren und beeinflussen uns. Dies macht sich auch am Esstisch bemerkbar: Angenehme Gespräche und positive Gedanken sind ein wahres Labsal für die Verdauung.

Fragen über Fragen … Du benötigst nicht auf alles eine Antwort. Nicht jetzt und nicht gleich. Auch kann man nicht an jedem Rädchen sofort drehen. Oder doch? Entscheide, welches Rädchen oder welche Fragen dir am wichtigsten sind. Was willst du verbessern? Was willst du verändern? Willst du etwas verändern?

Schreib es hier für dich auf. Oder nimm ein Blatt Papier und notiere es.

Hier die Auflösung zur Geschichte »Kaffee und Kuchen« (siehe Beginn dieses Kapitels):

1. Person: Cholerischer Charakter

2. Person: Melancholischer Charakter

3. Person: Phlegmatischer Charakter

4. Person: Sanguinischer Charakter