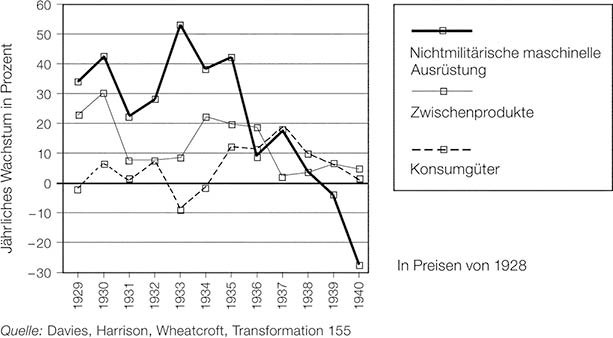

Diagramm 3: Wachstum der Industrieproduktion 1929–1940

Was erreicht wurde, schlug sich vor allem in neuen Industrien nieder. Deutlicher als zuvor stellt sich dabei heraus, dass die Rüstungsproduktion die mit Abstand beste Bilanz vorzuweisen hatte. Ende der zwanziger Jahre importierte die Rote Armee die meisten Panzer noch aus Großbritannien oder den Vereinigten Staaten. Ihre Flugzeuge vermochten zwar dank des genialen Konstrukteurs A. N. Tupolev international zu konkurrieren, aber die Produktionsanlagen reichten für eine Massenfertigung nicht aus. Nach einem Jahrzehnt war die sowjetische Industrie in der Lage, Panzer zu bauen, die sich mit den besten deutschen messen konnten (T 34, KV, deren Massenproduktion aber erst nach dem Überfall vom Juni 1941 begann). Ihre Flugzeuge hatten ihre technologische Spitzenstellung nicht nur bewahrt, sondern wurden nun auch in großer Stückzahl hergestellt. Betrug der Anteil von Rüstungsgütern an der gesamten Industrieproduktion 1930 noch bloße 2,3 %, so stieg er bis 1940 auf 22 %; der Anteil der Investitionen (Kapital) erhöhte sich sogar von 3,3 % 1928/29 auf 31,3 % laut Plan des Jahres 1941. Es liegt auf der Hand, dass die wachsenden internationalen Spannungen seit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen durch Großbritannien – Scharmützel mit chinesischen Truppen im Sommer 1929, Einmarsch Japans in der Mandschurei 1931, «Machtergreifung» der Nationalsozialisten in Deutschland 1933, Spanischer Bürgerkrieg seit 1936 und andere wenig beruhigende Ereignissen mehr – ein wichtiges Motiv für solche Anstrengungen bildeten. Von Anfang an gehörte es auch zu den Zielen des sozialistischen Aufbaus, die Sowjetunion in die Lage zu versetzen, sich gegen mögliche militärische Angriffe zu verteidigen. Rein produktionstechnisch gesehen war sie diesem Ziel fraglos ein gutes Stück näher gekommen.

Doch auch im zivilen Bereich wurde manches geleistet. Vor allem die Landmaschinenindustrie machte einen enormen Sprung. Zwar kam er zu spät, um der Kollektivierung ein ökonomisches Fundament zu geben. Danach aber waren erhebliche Fortschritte beim Ersatz des notgeschlachteten Zugviehs zu verzeichnen. So stieg die Traktorproduktion von bloßen 1300.1928 auf 112.900.1936. Ein Jahr später liefen 43.900 Mähdrescher vom Band, obwohl man erst 1931 mit ihrem Bau begonnen hatte. Die Zahl der Lastwagen erhöhte sich von 700.1928 auf 182.400 zehn Jahre später. Dies setzte die Schaffung einer eigenen Eisen- und Stahlindustrie voraus. In der Tat hat kein anderer Industriezweig mehr Zuwendungen an Kapital und sonstigen Ressourcen erhalten als dieser. Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Die Produktion von Qualitätsstahl stieg von 90.000 t 1927/28 auf knapp 2,8 Mio. t 1940. Ähnlich hohe Zuwächse wurden bei legierten Stählen erreicht, geringere, aber immer noch eindrucksvolle bei Eisen und Stahl für Röhren (weil es diese in der Erdölindustrie und im Maschinenbau benötigten Produkte schon vor dem Ersten Weltkrieg in größerer Menge gab). Für die Stahlwerke sowie für den Maschinen- und Werkzeugbau galt, dass sich die Sowjetunion zugleich aus der Abhängigkeit von Importen befreite. So verbarg sich hinter der Parole vom ‹Aufbau des Sozialismus› nicht nur ein Programm zur Grundlegung einer Schwerindustrie, sondern auch die Absicht, die politische Isolation durch wirtschaftliche, auch militärisch nutzbare Autarkie zu sichern.[6]

Umso eher erhebt sich die entscheidende Frage, in welchem Maße die Partei- und Staatsführung dem großen Ziel nahe kam, für das sie ein ganzes Land mobilisierte und terrorisierte. Dabei sollte man sich nachträglich gewonnenem Wissen so weit wie möglich entziehen und den Krieg ausblenden. Die Entscheidung zur forcierten Industrialisierung (und Zwangskollektivierung) wurde nicht in der konkreten Erwartung eines unmittelbar drohenden Krieges gefasst, sondern aus innenpolitischen und ideologischen Gründen (zu denen höchstens auf mittlere Sicht auch die Annahme der Unausweichlichkeit einer Konfrontation zwischen Kapitalismus und Sozialismus gehörte). Im Einzelnen hat man folgende Absichten unterschieden: a) die entwickelten kapitalistischen Länder in der industriellen Pro-Kopf-Produktion zu überholen; b) sie auch technologisch und ökonomisch hinter sich zu lassen; c) die Investitionsgüterindustrie stärker zu fördern, aber d) zugleich die Konsumgüterproduktion deutlich auszuweiten und e) langfristige Entwicklungsperspektiven nicht zuletzt militärischer Art zu beachten, die eine Verlagerung der schwerindustriellen Produktion in den Ural und nach Sibirien sowie anderer neuer Industrien nach Mittelasien und andernorts nahelegten. Die ungefähre Richtigkeit der zitierten Daten und Berechnungen unterstellt – und zuverlässigere gibt es bislang nicht –, erreichte die Sowjetunion die ersten drei Ziele «zumindest teilweise». Sicher holte sie die fortgeschrittenen Volkswirtschaften des Westens weder ein, noch überholte sie sie gar. Aber der Sprung ins Industriezeitalter gelang. Insofern setzte der Stalinsche Staat (wenn auch angesichts der riesigen Ausdehnung des Landes weder flächendeckend noch sektoral gleichmäßig) fort und hob auf ein neues Niveau, was in der letzten Dekade des 19. Jahrhunderts mit dem symbolträchtigen Bau der Transsibirischen Eisenbahn begonnen hatte. Neue Industrien wurden errichtet, neue Technologien verankert, neue Standorte erschlossen.

Dieselben Daten belegen aber auch, dass die übrigen Ziele verfehlt wurden. Die Konsumgüterproduktion, die nach der ersten Aufbauphase zu ihrem Recht kommen sollte, blieb ein Stiefkind weniger der Planer als der Exekutoren. Sie stieg zu keiner Zeit, entgegen den Vorgaben auch 1934–36 nicht, in annähernd vergleichbarem Maße und wurde in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre das erste Opfer der massiven Aufrüstung. Zusätzlich nahm sie durch den Rückgang der landwirtschaftlichen Erzeugung Schaden. Beides griff ineinander: Die Katastrophe der Zwangskollektivierung raubte dieser Industrie die Rohstoffe, die ihr vielleicht geholfen hätten, die Folgen der Vernachlässigung zu mildern. So aber setzte sich die Entwicklung der ersten Planperiode im Großen und Ganzen fort. Der Nahrungsmittelkonsum als wichtigster Indikator des Lebensstandards sank sowohl in der Stadt als auch auf dem Land weiter. Noch 1940 hatte er das Niveau von 1928 nicht wieder erreicht. Mithin ergibt sich eine zumindest zweigeteilte Antwort auf die immer wieder gestellte Schlüsselfrage: In physischen Einheiten, an Staumauern, Fabrikgebäuden, Hochöfen und Produktmengen gemessen, verminderte die Sowjetunion zweifellos jene Rückständigkeit gegenüber den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern erheblich, die ihr ein Stachel im Fleisch war. Aber sie zahlte in Gestalt eines rapiden Verfalls des Lebens- und Konsumniveaus der großen Masse in Stadt und Land einen hohen Preis. Wenn man die Zwangskollektivierung als Voraussetzung für den Übergang zur Planwirtschaft betrachtet, wären zumindest auch die fatalen ökonomischen Folgen dieser Vergewaltigung des Dorfes in die Bilanz einzubeziehen. Das neue Wirtschaftssystem war in der Lage, durch die Konzentration aller Energien auf ausgewählte, ‹strategisch› wichtige Industrien in kurzer Zeit enorme, wenn auch primär quantitative Leistungen zu erzielen. Aber es ließ von Anfang erkennen, dass dieser Vorzug mit mangelnder Ausgewogenheit erkauft wurde.[7]

Frühzeitig wurde auch offenkundig, welche Bereiche zurückstehen mussten. Große Menschenmassen waren zu bewegen und zugleich bei wachsendem Konsumverzicht ruhig zu halten. Deshalb lassen sich Gewalt und Terror, ohne dass darin eine zureichende Ursache zu sehen wäre, nicht vom industriellen Spurt trennen. Der Stalinsche ‹Arbeiter- und Bauernstaat› bürdete eben jener Klientel die Hauptlast auf, für deren bessere Zukunft der ‹Aufbau des Sozialismus› angeblich unternommen wurde. Von zahllosen Gewalttaten abgesehen, die in mancher Hinsicht ‹nur› Folgeerscheinungen waren, liegt darin sicher der berechtigte Kern des Vorwurfs irregeleiteter Utopie: dass eine ganze Generation einer Vision geopfert wurde, die sich kurzfristig gar nicht und langfristig nur vielleicht auszahlen konnte. Auch ökonomisch wurde der Glaube weniger zum Schicksal (fast) aller.

Landwirtschaft: Arrangement auf niedrigem Niveau Unbeschadet des politisch-programmatischen Vorrangs der sozialistischen Industrialisierung lag das wirtschaftliche Hauptproblem immer noch auf dem Dorf. Stalin hatte die prekäre Versorgung der Städte durch den Gewaltstreich der Kollektivierung sichern wollen und das Land ins Chaos gestürzt. Erst die weitere Entwicklung konnte zeigen, ob dieser Kraftakt wenigstens nach seiner eigenen Ratio erfolgreich war. Anders als 1917 gehörte die zumindest passive Unterstützung durch die Bauern nicht mehr zu den Überlebensbedingungen des Regimes. Die staatliche Macht war stark genug, auch heftigen Widerstand im Keim zu ersticken und die große Bevölkerungsmehrheit ihrem Willen zu unterwerfen. Dennoch galt die Aussage weiterhin, dass ökonomische und soziale Fortschritte ohne eine annähernd leistungsfähige Landwirtschaft nicht zu erzielen waren. Nicht über die Existenz, aber über eine stabile Zukunft entschieden nach wie vor in erster Linie die Bauern.

Ihr Engagement hing dabei entscheidend vom modus vivendi zwischen Staat und Kolchos ab. Als das ZK im November 1929 die schicksalsschwere Entscheidung traf, das alte Dorf zu zerschlagen, ließ es die genaue Form des neuen offen. Die ideologische Verve, mit der man zu Werke ging, förderte maximale Erwartungen und radikale Aktionen. Aber schon Stalins berühmter Artikel gegen den Erfolgsrausch verkündete nach der ersten Hetzjagd eine Wende. Er nahm Notiz vom Kampf der Bauersfrauen gegen die Enteignung auch des Gartenlandes und der Kuh, ohne die viele Familien nicht überleben konnten, und warnte vor falschem Eifer. Die ‹Sozialisierung› des letzten Huhns schade der Sache mehr, als dass sie nütze. Zwar erwies sich die Drosselung auch des Tempos, zu der Stalin damit aufrief, nur als die sprichwörtliche Ruhe vor dem nächsten Sturm. Aber das Kompromissangebot hinsichtlich des Kollektivierungsgrades blieb bestehen: «das Hofland (kleinere Gemüse- und Obstgärten), Wohnhäuser, ein gewisser Teil des Milchviehs, Kleinvieh, Geflügel usw.» sollten nicht vergesellschaftet werden. Dementsprechend sah bereits das am selben 1. März 1930 veröffentlichte erste Musterstatut für Artele vor, den kolchozniki einen Rest an Privateigentum zu belassen, und mehr noch: diesen so zu bemessen, dass er auch ökonomisch nutzbar war und den Bauernfamilien Nebeneinkünfte ermöglichte.[8]

Was in dieser Form von der Parteiführung konzediert wurde, gewann nach dem Ende der Umwälzung eine andere Qualität. In dem Maße, wie die neue Ordnung Gestalt annahm, stellte sich das Problem einer dauerhaften Regulierung der Beziehungen zwischen Bauern und Staat. Stalin hat auch in dieser Hinsicht frühzeitig Signale gesetzt und Realitätssinn erkennen lassen. Die Absicht der Zwangskollektivierung gebot es, die Ablieferungsquoten so zu bemessen, dass nicht nur die Versorgung der vorhandenen nichtagrarischen Bevölkerung gesichert, sondern auch für deren weiteres Wachstum im Zuge des industriellen Aufbaus Sorge getragen war. Bei solchen Anforderungen aber stand die Überlebensfähigkeit mancher Kolchosen auf dem Spiel. Als ‹Lösung› bot sich die Fortschreibung des Kompromisses an: Der Staat würde sich nach seinen Prioritäten bedienen, als Gegenleistung aber die bäuerliche Privatwirtschaft in einem Umfang tolerieren, dass eine weitgehende Selbstversorgung möglich wurde. Symbolisch stand dafür die mentalitätsgerechte Propagandaformel von der Kuh, die nach dem Willen von Partei und Staat ‹jeder Kolchoshof› erhalten sollte.

Wie immer war es schwerer, das Versprechen zu halten, als es zu geben. Für eine Umverteilung, die alle Bedürftigen bedacht hätte, reichte die Zahl der übrig gebliebenen Tiere nicht aus. Immerhin aber bemühte sich der Staat nicht erfolglos, zumal er auf das Wohlwollen der armen, am versprochenen Geschenk lebhaft interessierten Bauern rechnen konnte. Zugleich verdient Beachtung, dass ein anderer Wunsch der unfreiwilligen Kolchosmitglieder nicht in Erfüllung ging. Die Partei verweigerte ihnen den privaten Besitz eines Pferdes. Hartnäckig ignorierte sie den dringenden Bedarf, den die Bauern überzeugend geltend machten. Die wichtigste, noch lange unentbehrliche Zugkraft blieb ausschließlich dem Gemeineigentum vorbehalten. Für den Weg zum Markt oder anderweitige Privattransporte mussten Pferde vom Kolchos gegen Entgelt geliehen werden. Erst recht sollten sie auf dem Hofland keine Verwendung finden. Allem Anschein nach fürchteten die ideologischen Wächter, dass die Verfügung über private Zugkraft die Selbstversorgung unaufhaltsam in ein Geschäft verwandeln und den Kolchos unterminieren würde.

Länger blieb das Ausmaß des Hoflandes umstritten. Erst der zweite Unionskongress der Kolchos-«Stoßarbeiter» legte im Februar 1935 Richtgrößen fest, die in einem neuen Musterstatut Berücksichtigung fanden und die Grundlage für verbindliche gesamtstaatliche Regelungen bildeten. Von Beratung zu Beratung war dabei eine Verkleinerung der Fläche zu beobachten. Die meisten Delegierten votierten für ca. 0,5 ha; die Satzung ließ 0,25–0,5 ha zu, und die endgültigen, regional spezifizierten Gesetze senkten das Maximum in marktnahen Gebieten zum Teil auf 0,25–0,4 ha. Auch hier war die Absicht unverkennbar: Das Hofland sollte nur der Subsistenz einschließlich eines geringen Zugewinns dienen, aber auf keinen Fall die private Vermarktung in größerem Ausmaß ermöglichen. In dieser Form wurde die begrenzte Nebenerwerbswirtschaft, obwohl sie aller ideologischen Konsequenz spottete, regulär in die neue Agrarstruktur eingefügt. Die Selbstausbeutung der traditionalen bäuerlichen Familienwirtschaft avancierte zum unentbehrlichen Funktionselement auch und gerade der sozialistischen Landwirtschaft. Dahinter stand die begründete Sorge, dass die Ertragskraft der Kolchosen nicht ausreichen würde, um der Reproduktion und den Ansprüchen des Staates gleichermaßen zu genügen. Ohne den «Kolchosmarkt» schien die Versorgung der Städte nicht gesichert und ohne die bald vielzitierte ‹Privatkuh› die Fähigkeit der Bauern nicht garantiert, Produkte zu verkaufen und Steuern zu zahlen – das alte Problem agrarischer Rückständigkeit überlebte auch die Zwangskollektivierung.[9]

In dieser Form nahm die neue Landwirtschaft seit 1934 eine Gestalt an, die im Kern bis 1938 unverändert blieb. Das Netz zwangsvergemeinschafteter Betriebe wurde dichter. Vom Sommer 1934 bis zum Sommer 1935 stieg der Anteil kollektivierter bäuerlicher Haushalte noch einmal deutlich von 71,4 % auf 83,2 %; im Juli 1936 waren 90,5 % und zwei Jahre später 93,5 % erreicht. Nach wie vor überlebten aber vor allem im Westen und Südwesten trotz äußerlicher Zugehörigkeit zum Kolchos die dort verwurzelten Einzelhöfe. In einer Kampagne, die der «Entkulakisierung» an Gewalttätigkeit kaum nachstand, wurden auch deren Bewohner, schätzungsweise vier Mio. Personen, 1939 aus ihren Häusern vertrieben und lokal umgesiedelt. Spätestens damit war der Parole von der «vollständigen Kollektivierung» im Wortsinne Genüge getan.[10]

Zugleich gewann die äußere und innere Form der Gemeinwirtschaften an Kontur. In absoluten Zahlen gab es Anfang 1937 etwa 3992 Sowchosen und 243.000 Kolchosen. Zu Letzteren gehörten im Durchschnitt 76 Haushalte, 476 ha Saatfläche, 60 Rinder, 94 Schafe und 26 Schweine. Dabei waren die regionalen Unterschiede erheblich; tendenziell galt, dass zumindest die Kolchosgröße nach Süden und Osten zunahm. Früh schälte sich auch der administrative Aufbau der neuen Institution heraus. Er war vergleichsweise unproblematisch, weil er sich aus ihrem Bildungsprinzip ergab und der Pseudodemokratie der gesamten Staatsverfassung in aller Ambivalenz folgte. Schon das Musterstatut von 1930 sah eine allgemeine Mitgliederversammlung vor, die es zum alleinigen Inhaber aller Rechte erhob. Mit einfacher Mehrheit wählte die Zusammenkunft (allerdings in öffentlicher Abstimmung) ein Leitungsgremium, das aus seiner Mitte Beauftragte für die einzelnen Sachbereiche bestimmte. Die zweite, wichtigere Satzung von 1935 ging noch darüber hinaus. Sie legte fest, dass auch der Kolchosvorsitzende von der Mitgliederversammlung direkt zu wählen war. Für beitritts- und wahlberechtigt wurden in beiden Statuten alle Personen erklärt, die älter als sechzehn Jahre waren. Ausgeschlossen blieben auch 1935 noch ‹Kulaken› und andere ihrer Zivilrechte beraubte Bürger, obwohl es Erstere offiziell und faktisch gar nicht mehr gab. Mildere Strafbestimmungen wurden für Bauern eingeführt, die vor dem Eintritt noch ihr Vieh verkauften. Während ihnen die Ordnung von 1930 den Eintritt verweigerte, zog man fünf Jahre später die Auflage vor, den Wert des veräußerten Besitzes innerhalb von sechs Jahren an die Gemeinschaft ‹zurückzuzahlen›.[11]

Schwieriger gestaltete sich die Organisation der kollektiven landwirtschaftlichen Produktion selbst. Sie wurde im Wesentlichen von zwei Variablen geprägt: dem Lohnsystem als Grundlage der Arbeitsmotivation und den vorgegebenen volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Gestalt der Agrarpreise, der staatlichen Ansprüche und der Verteilung kostenintensiver Gemeinschaftsaufgaben. Dabei zeigte sich schnell, dass die Kolchosen nicht allen Aufgaben gleichzeitig gewachsen waren. Es kam zu einer Konkurrenz, in der sich die stärksten Forderungen nicht nur zu Lasten der anderen, sondern letztlich der gesamten neuen Ordnung durchsetzten.

Eine Ursache dafür war die Auflage, nicht nur die aktiven Mitglieder, sondern auch Arbeitsunfähige und Bedürftige zu versorgen. Faktisch stellten sich damit die Pflichten der alten obščina wieder ein. Da sich ihnen der Staat auf dem Dorf (anders als in der Stadt) entzog, vereinte auch der Kolchos notgedrungen mehrere Funktionen in sich: Auch er musste wirtschaftlicher, sozialer und in vieler Hinsicht auch fiskalischer und administrativ-politischer Verband zugleich sein. Dieser Aufgabenvielfalt fielen einige der in den zwanziger Jahren praktizierten Prinzipien der Einkommensverteilung zum Opfer. Ihrem niedrigen Vergemeinschaftungsgrad entsprechend wiesen die TOZy den Ertrag nach der Höhe der Einlagen zu. Artele und Kommunen dagegen verfuhren nach alter obščina-Art und legten die Zahl der Konsumenten pro Familie zugrunde. Als der Kolchos zur Masseneinrichtung wurde, bemühte sich der quasistaatliche Dachverband (Kolchozcentr), Kriterien zu verankern, die den erweiterten Aufgaben gerecht zu werden schienen. Da die Orientierung an den «Essern» das Risiko mangelnden Arbeitseinsatzes mit sich brachte, kam ohnehin nur ein Bemessungs- und Prämierungssystem in Frage, das Arbeit nach Leistung vergütete. Was aber auch im Rahmen der sozialistischen Ordnung angezeigt schien, passte in seinen Konsequenzen weder zu den sozialfürsorgerischen Aufgaben der neuen Kollektive noch zum offiziell propagierten Klassengesichtspunkt. Wenn das verfügbare Gesamteinkommen im Wesentlichen nach erbrachter Arbeit umgeteilt wurde, gingen nicht nur Faulenzer, sondern auch Kinder, Alte und willige Hände, die einfach nur nicht gebraucht wurden, leer aus. Hinzu kam ein Problem, das die alte obščina nicht oder nicht in gleichem Maße beschäftigt hatte: Je größer der Kolchos war, desto mehr administrative und ‹infrastrukturelle› Arbeit fiel an. ‹Verwaltungsarbeit› und ‹Produktionsarbeit› mussten ebenso in eine feste, rechnerische Relation zueinander gesetzt werden wie die Tätigkeit beim Wegebau oder Feuerschutz – denn aller Lohn konnte nur aus dem Gesamteinkommen stammen.

Nicht genug damit, erhob auch der Staat Forderungen, die jede Rücksicht auf die bäuerlichen Produzenten vermissen ließen. In den Jahren der Wende waren verschiedene «außerordentliche Maßnahmen» ergriffen worden, um die Versorgung der Städte zu sichern und den Finanzbedarf der Industrie zu decken. Neben der Zwangseintreibung von Naturalien bestanden auch Geldsteuern fort, von denen die kolchozniki aber anfangs aus Werbungsgründen weitgehend befreit wurden. In dem Maße freilich, wie die Gemeinwirtschaft zur Norm wurde, richteten sich die Forderungen des Staates immer ausschließlicher an die Kolchosen. Dieser Vorgang – zugleich eine Systematisierung – begann Ende 1932. Per Dekret verfügte man eine «Ablieferungspflicht» für Milchprodukte und Fleisch, die kurze Zeit später auf Getreide, Kartoffeln, Sonnenblumenkerne und Wolle ausgedehnt wurde. Äußerlich blieb zwar der Schein des Verkaufs gewahrt. Aber wie im Bürgerkrieg waren die staatlichen Fixpreise so niedrig, dass der Gegenwert nicht ins Gewicht fiel. Faktisch kehrte das Regime zur «Naturalsteuer» zurück.[12]

Wie stark die Kolchosen dadurch belastet wurden, hing von den jeweiligen Erträgen ab und ist nur schwer zu ermitteln. Die Getreidequoten setzte man bei den Betrieben, die ohne die Ausleihe maschineller Zugkraft auskamen, mit 40 % anfangs offenbar zu hoch an. Nach der Korrektur beliefen sie sich auf etwa 14 % der Bruttoernte. Bei Sonnenblumenkernen betrug die Ablieferung ca. 40–50 %, bei Kartoffeln dagegen nur 9–12 % (1933), bei Fleisch 1937 ca. 40 % und bei Milch 1935–1937 ca. 44–45,5 %. Es wirft ein bezeichnendes Licht auf den Bedarf und die Rigorosität des Staates, dass die Abgaben mit Ausnahme des Getreides (das den Kern des kollektiven Landbaus bildete) auch von der Privatproduktion der kolchozniki zu erbringen waren. Dabei galt ein Aufschlag von 5 % und mehr. Die Steuer zielte darauf ab, die gemeinsame Wirtschaft zu fördern, vermied aber einen Abschreckungseffekt. Der Staat brauchte auch die privaten Erzeugnisse der Landwirtschaft. Seine Ansprüche waren so hoch oder die Produktivität der Gemeinwirtschaften so niedrig, dass er ohne Rückgriff auf die Selbstausbeutung und den privaten Fleiß der Kolchos-Bauern nicht auskam.[13]

Lieferungen an den Staat und Aufwendungen für Nichtarbeitsfähige waren indes nicht die einzigen Abgaben, die am verfügbaren Kolchoseinkommen zehrten. Als erhebliche Belastung wurde ferner das Entgelt empfunden, das die MTS – zumeist in natura – erhielten. Zwar taugten diese Maschinenparks in vieler Hinsicht weiterhin wenig. Dennoch stieg der Anteil der mit ihrer Hilfe bestellten Ackerfläche kontinuierlich an. Im Vorkriegsjahr erreichte er – bei regionalen Differenzen zwischen 99,1 % an der Wolga und 65,2 % im europäischen Norden der Sowjetunion – durchschnittlich etwa 94 %. Da den MTS 1933–34 politische Abteilungen angegliedert wurden und sie auch nach deren Wiederauflösung wichtige Stützpunkte der Partei auf dem Lande blieben, verfügten sie über mehr Durchsetzungskraft als andere Institutionen. Auch daraus mögen sich gesetzlich nicht gedeckte Praktiken erklären, die den Kolchosen selbst Treibstoff- und Reparaturkosten aufbürdeten. Schon bei regulärer Abrechnung addierten sich die einschlägigen Mietgebühren auf ca. 20 % des Bruttoertrags der Kolchosen. Hinzu kamen als weitere ‹Kosten› das Saatgut für die nächste Saison, Futtermittel für die Winterhaltung der Tiere sowie ‹eiserne› Reserven an beidem in Höhe von ca. 10–15 % des jährlichen Bedarfs. Schließlich mussten auch noch Versicherungsbeiträge sowie Ausgaben für den normalen Betrieb einschließlich von Reparaturen und Ersatzbeschaffungen, für die Verwaltung und die allgemeine Versorgung samt der Instandhaltung und Ergänzung der Baulichkeiten – von der Kinderbetreuung über den Postdienst bis zum Brückenbau – aus dem Jahreserlös bestritten werden. Erst der Rest konnte an die Kolchosmitglieder verteilt werden. In vielsagender Rangfolge wurde deren Arbeit erst nach der Erfüllung aller übrigen Verpflichtungen, besonders solcher gegenüber dem Staat, bezahlt.[14]

Das Verfahren für die Umlage dieses Rests war das letztlich entscheidende Regulativ nicht nur für die soziale Schichtung, sondern auch für die wirtschaftliche Funktionsfähigkeit der neuen Ordnung auf dem Lande. Es entsprach seiner Bedeutung, dass es einer längeren Erprobung bedurfte, bis ein geeigneter Wertmaßstab gefunden war. Gesucht wurde eine Größe, die sich rechenhaft auf verschiedenartige Tätigkeiten beziehen ließ und deren realer Wert zugleich durch den Gesamtertrag des jeweiligen Kolchos bestimmt wurde. Im Grunde lief dies auf einen Ersatz für Geld hinaus, gleich abstrakt in seinem relationalen Charakter und gleich konkret in Gestalt naturaler Auszahlung oder Kaufkraft, wenn der Wert nach Maßgabe des erwähnten Restertrags fixiert war. Andererseits kam Geld selbst nicht in Betracht, weil die Kolchosen nach der Liquidierung der (legalen) Märkte kaum Möglichkeiten zum profitablen Verkauf hatten. Gefunden wurde schließlich eine Einheit, die den genannten Anforderungen genügte: das gut zwei Jahrzehnte beibehaltene «Tagewerk» (trudoden’). 1933 gesetzlich verankert, diente es fortan als Indikator für den «Einkommensanteil, der auf den kolchoznik entsprechend der von ihm geleisteten Arbeit in der Kolchosproduktion nach Menge und Qualität» entfiel. Für jede Arbeit legte die Kolchosversammlung «Leistungsnormen» und Regeln für deren Wertbestimmung fest. Mindestens einmal wöchentlich addierte der «Brigadeleiter» die demgemäß geleisteten «Tagewerke» seiner Arbeiter und trug sie in ein «Arbeitsbuch» ein. Die Gesamtsumme ergab den Anspruch, den der einzelne (arbeitsfähige) kolchoznik an die Gemeinschaft richten konnte.[15]

Dennoch blieben manche Probleme ungelöst. Von Anfang an war es ein Ärgernis, dass die genaue Wertbestimmung eines trudoden’ erst spät im Jahr nach der Schlussabrechnung vorgenommen werden konnte. Bis dahin arbeiteten die Bediensteten aller Art für fiktive Recheneinheiten, für ‹Striche›. Viele brauchten aber schon vorher Lohn, da die private Produktion auch den bescheidensten Bedarf über ein gutes Dreivierteljahr nicht deckte. Bereits im Spätsommer 1933 erging daher die Empfehlung, nach Rückstellung der kalkulierbaren Ausgaben und unerlässlicher Reserven aus den laufenden Erträgen Vorauszahlungen zu leisten. Diese konnten monetär sein, wurden aber angesichts der prekären Finanzlage der meisten Kolchosen wohl überwiegend in natura ausgegeben. Nicht selten nahm diese Zuweisung, die in der Regel beim Dreschen erfolgte, die Endabrechnung vorweg. Der Gesamterlös der Kolchosen war so gering, dass es kaum noch etwas zu verteilen gab, wenn überhaupt eine Schlussbilanz durchgeführt wurde.

Hinzu kamen Unklarheiten bei der Bemessung und Einordnung der verschiedenartigen Tätigkeiten im Kolchos. War es schon schwer genug, die landwirtschaftlichen, im engeren Sinne ‹produktiven› Tätigkeiten über einen Leisten zu schlagen, so gab es genau besehen keinen Maßstab, um administrative, soziale, kulturelle oder medizinische Dienste in das System der «Tagewerke» einzufügen. Verwaltung war aber, wie meist, von Herrschaft nicht zu trennen. Kaum ein Vorsitzender wurde ohne den Segen der nächsten Parteizelle gewählt. Und selbst wenn dies der Fall war, dachte die Kolchosverwaltung so hoch von sich, dass sie ihre eigene Mühe nicht schlechter bewertet wissen wollte als die ‹Produktionsarbeit›. Ob berechtigt oder nicht, gab die Gleichsetzung einer Fehlentwicklung Auftrieb, die ohnehin im System angelegt war: der Neigung, zu viele Tagewerke zu erzeugen. Das kurzsichtige Individualinteresse stand nicht nur in dieser Hinsicht quer zur kollektiven Vernunft. Der Einzelne mochte denken, dass sein Anspruch mit der Zahl der Tagewerke wachse. In Wirklichkeit nahm der Wert dieser Kalkulationseinheit in eben diesem Maße ab. Nicht zuletzt die Verwaltung musste darauf achten, dass trotz des Drangs in ihre Reihen und der Zuweisung öffentlich-staatlicher Aufgaben an den Kolchos (Kinderbetreuung, Postdienst, kulturelle Veranstaltungen) eine inflationäre Häufung, die «Verschleuderung» von Tagewerken, vermieden wurde. Zugleich hatte sie allerdings eine andere, in mancher Hinsicht gegenläufige Schwierigkeit zu bewältigen. Wie kaum anders denkbar, trat die Übervölkerung ungeachtet der Landflucht und ‹Kulaken›-Verfolgung auch in der neuen Agrarordnung wieder zutage. Immer noch gab es auf dem Dorf zu viele Arbeitskräfte, nicht zu wenige. Ein voll einsatzfähiger Kolchoznik kam im Durchschnitt der gesamten dreißiger Jahre kaum über hundert trudodni hinaus; ein gutes Fünftel leistete sogar weniger als fünfzig. Da die neue Gemeinschaft aber die Entlohnung an die nachgewiesene Tätigkeit band, konnten viele Familien kaum überleben (vgl. Tabelle 14). Besonders schlecht stand es um diejenigen, die Unterstützung am nötigsten brauchten: große Familien mit wenigen erwachsenen Arbeitskräften und vielen minderjährigen Kindern oder ‹Altenteilern›. Vor allem sie waren auf den Ertrag der Nebenerwerbswirtschaft angewiesen.[16]