Von der Spätantike bis in die Frühe Neuzeit war die Bibel die wichtigste Quelle, aus der man in Europa die Vorstellungen von der Entstehung und frühen Geschichte der Menschheit bezog. Darin heißt es unmittelbar nach dem Bericht über die Erschaffung des Menschen: «Dann pflanzte Gott der Herr einen Garten in Eden gegen Osten und setzte den Menschen darein, den er gebildet hatte» (Genesis 2,8). Nicht zuletzt wegen dieser Schilderung, aber auch wegen der biblischen Erzählungen von der Landung der Arche Noahs am Berg Ararat, vom Turmbau zu Babel und von der Stadt Ur als der Heimat Abrahams, galt Vorderasien den Europäern als die Region, in der die Entwicklung der menschlichen Kultur ihren Anfang genommen hatte. Dementsprechend sah man bis in die Neuzeit auch im Hebräischen die älteste Sprache der Menschheit. Tatsächlich traf die Bibel über die frühe Geschichte Europas ja auch kaum irgendwelche Aussagen, so dass die mittelalterlichen Historiker Mühe hatten, die aus der lateinischen Literatur bekannten frühen Völker jener Regionen in irgendeiner Weise mit den biblischen Erzählungen in Zusammenhang zu bringen. Als der gelehrte Fälscher Annius von Viterbo 1498 die Germania des Tacitus mit der biblischen Urgeschichte zu verbinden suchte, sah er sich daher genötigt, die als «Völkertafel» bekannte Auflistung der Nachkommen Noahs (Genesis 10) um eine ganze Reihe weiterer Stammväter, die er aus den bei Tacitus überlieferten Völkernamen herausgesponnen hatte, zu erweitern.

Abb. 17: Darstellung des Turmbaus zu Babel in einer französischen Bibel, 14. Jahrhundert

An der herausragenden Stellung der Bibel als Quelle der Urgeschichte änderte auch die Wiederentdeckung der griechischen Literatur im Zeitalter des Humanismus zunächst wenig, denn was griechische Historiker von der eigenen Vergangenheit zu berichten wussten, reichte chronologisch bei weitem nicht an die biblischen Erzählungen von der Urzeit heran. Außerdem trug die zunehmende Betonung einer göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift im Gefolge der Reformation dazu bei, die Sicherheit all jener Berechnungen zu verbürgen, die unter Rückgriff auf die biblischen Angaben den Anfang der Menschheitsgeschichte auf die Wende vom fünften zum vierten Jahrtausend datierten. Dementsprechend wuchs auch das Interesse an den Schauplätzen der biblischen Urgeschichte, an deren Altertümern und an den Nachrichten der antiken Autoren, die darauf Bezug nahmen. Einen Meilenstein auf dem Weg zur modernen Würdigung der frühen Hochkulturen Vorderasiens bildete in den 1760er Jahren die Göttingisch-Dänische Orientexpedition, die den Horizont der europäischen Gelehrten in dieser Hinsicht beträchtlich erweiterte.

Indessen trug ein weiterer Faktor dazu bei, den Blick der europäischen Gelehrten bei ihrer Suche nach dem Ursprung der Kultur nach Osten zu richten. Dies war die europäische Expansion im Zeichen des Kolonialismus und der christlichen Mission. In ihrem Verlauf trafen europäische Kolonialbeamte, Gelehrte und Missionare in China auf eine bis dahin nur vom Hörensagen bekannte altehrwürdige Kultur mit einer reichen Literatur, Philosophie und Wissenschaft, während man in Indien den gemeinsamen Ursprung des Sanskrit mit dem Griechischen, Lateinischen und Gotischen entdeckte. Dies führte im achtzehnten und frühen neuzehnten Jahrhundert zu aufeinanderfolgenden Wellen der europäischen Begeisterung für China und Indien. Gleichzeitig trat jedoch mit der zunehmenden Rivalität der europäischen Großmächte und dem Niedergang des Osmanischen Reichs auch Vorderasien wieder in den Gesichtskreis der Europäer. Im Verlauf des Ägyptenfeldzugs Napoleons (1798–1801) entdeckte man unter anderem den Dreisprachenstein von Rosette, der wenig später den Anstoß zur Entzifferung der Hieroglyphen gab, gefolgt von der Entzifferung der Keilschrift um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Wenige Jahrzehnte später erschloss die Forschung der Reihe nach das Sumerische, das Hethitische und das Ugaritische, während die Etablierung der historisch-kritischen Methode in der Bibelexegese im Verein mit dem Aufschwung der Archäologie dazu beitrug, die überkommene Sicht der Vor- und Frühgeschichte des Vorderen Orients durchgreifend zu verändern.

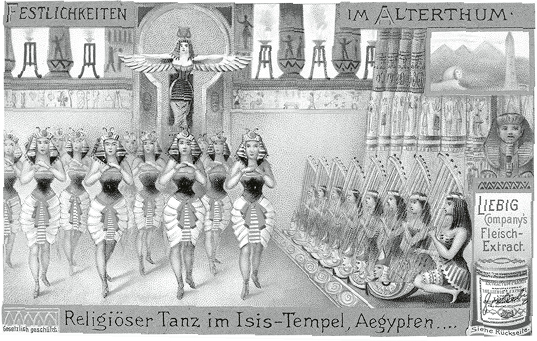

Abb. 18: Das Alte Ägypten auf einem Sammelbildchen aus der Zeit um 1900

Dass die Kulturen Altamerikas und Afrikas lange Zeit keine vergleichbare Faszination auf die modernen Europäer ausübten, lag wohl nicht zuletzt an dem Umstand, dass ihnen der Schriftgebrauch fremd war oder man ihre Schriftsysteme zunächst nicht entziffern konnte. Dies führte dazu, dass die europäischen Vorstellungen vom Verlauf der Geschichte letztlich immer noch von der europäischen Kenntnis der frühen Schriftkulturen geprägt blieben. Nicht zuletzt zeigt dies die breite Rezeption der Vorstellung von einer «Achse der Weltgeschichte», mit der Karl Jaspers in seinem erstmals 1949 veröffentlichten Buch Vom Ursprung und Ziel der Geschichte den Zeitraum zwischen 800 und 200 v. Chr. bezeichnete. Damals seien Jaspers’ Auffassung zufolge von bedeutenden Persönlichkeiten unabhängig voneinander mehrere innovative und zukunftsweisende Gedankensysteme entwickelt worden: der Konfuzianismus und der Daoismus in China, die Lehren der älteren Upanischaden sowie Buddhismus und Jainismus in Indien, der Monotheismus der biblischen Propheten in Israel und des Propheten Zarathustra in Iran, schlussendlich die Grundlegung der abendländischen Philosophie in Griechenland.

Dass Jaspers’ Ansatz in der Folge viel Anklang fand, lag wohl nicht zuletzt daran, dass viele religiöse und philosophische Traditionen der Gegenwart ihren Ursprung tatsächlich auf Entwicklungen innerhalb der betreffenden Jahrhunderte zurückführen. Darüber hinaus konnte die Vorstellung einer «Achsenzeit» – unter veränderten Vorzeichen – an das traditionelle christliche Geschichtsbild anknüpfen, in dem Christus die Mitte der Weltgeschichte bildet. Eine wichtige Rolle spielte vermutlich auch das gesellschaftliche Klima der Nachkriegszeit, als man gerade in Deutschland nach den materiellen und geistigen Verheerungen der nationalsozialistischen Diktatur und am Beginn des Atomzeitalters der Rückbesinnung auf den antiken Humanismus und dessen Verortung in universalhistorischen Zusammenhängen viel abgewinnen konnte. Gleichwohl ist nicht zu verkennen, dass sich die vordergründig erstaunliche Gleichzeitigkeit weit auseinander liegender Entwicklungen infolge der Neudatierung und Neubewertung unserer Quellen zumindest in einigen Fällen verflüchtigt. So gilt Zarathustra inzwischen nicht mehr als Zeitgenosse des Perserkönigs Darius, die Durchsetzung des Monotheismus wird heute nicht mehr auf die großen Propheten des achten bis sechsten Jahrhunderts zurückgeführt, und die kontrastive Gegenüberstellung griechischer Bürgerfreiheit und orientalischer Despotie erweist sich angesichts neuerer Forschungen als das Produkt einer neuzeitlich-europäischen Idealisierung der Antike.

Was die Ausweitung des europäischen Blicks über den Horizont der frühen Schriftkulturen hinaus lange Zeit verhinderte, war jedoch auch das Unvermögen der frühen prähistorischen Archäologie, das Alter vorgeschichtlicher Denkmäler und Objekte auch nur annähernd genau zu bestimmen. Abhilfe schufen hier erst neuere naturwissenschaftliche Datierungsverfahren, darunter die 1946 entdeckte Radiokarbonmethode oder die seit den 1950er Jahren entwickelte Thermolumineszenz-Datierung. Sie eröffneten gerade für weit zurückliegende Zeitalter neue Möglichkeiten der Altersbestimmung und schufen dadurch die Grundlage dafür, anhand von Funden wie etwa der oben erwähnten Schöninger Speere oder der bearbeiteten Hölzer vom Kalambo-Wasserfall in Sambia die bis dahin vorherrschenden Vorstellungen von einer relativ späten Entwicklung vieler kultureller Fähigkeiten des Menschen zu revidieren. Die Entwicklung und zunehmende Verfeinerung dieser naturwissenschaftlichen Datierungsmethoden fiel zeitlich zusammen mit dem Ende des Kolonialzeitalters, der wachsenden Kritik an eurozentrischen Standpunkten infolge der Globalisierung und nicht zuletzt dem Aufbau einer modernen archäologischen Forschung auf allen Kontinenten. All dies trug dazu bei, die lange vorherrschende Fixierung auf Vorderasien als Wiege der Kultur zu durchbrechen und weitere Zentren der kulturellen Entwicklung fernab von Europa in angemessener Weise zu würdigen.

Unstrittig ist, dass die frühen Hochkulturen spätere kulturelle Entwicklungen sowohl in ihren Kerngebieten als auch in angrenzenden Räumen maßgeblich beeinflussten. Offenkundig ist dies im Falle der Maya-Kulturen, wo die vorklassische Epoche der letzten drei vorchristlichen Jahrtausende in die sehr viel besser bekannte klassische Epoche übergeht. Bereits ein halbes Jahrtausend vor Ankunft der Europäer gingen daraus die Kulturen der nachklassischen Epoche hervor, deren letzte Ausläufer um 1700 ihr Ende fanden. Gleichwohl werden Maya-Sprachen noch heute in Mexiko, Belize, Guatemala, Honduras und El Salvador von mehreren Millionen Menschen gesprochen, und das von europäischen Missionaren eingeführte Christentum der betreffenden Regionen ist stark von vorchristlichen religiösen Vorstellungen und Riten beeinflusst. Weniger eindeutig und somit in der Forschung umstritten ist die Rolle der Olmeken für die späteren Kulturen Mittelamerikas. Während ihr weitreichender Einfluss allgemein anerkannt wird, erscheint es nach neueren Forschungen und Entdeckungen unklar, ob die Kultur der Olmeken tatsächlich als «Mutter» oder nicht vielmehr als «Schwester» der von ihr beeinflussten Nachbarkulturen zu betrachten ist. Umstritten ist auch der Ursprung der Inka, den die frühen kolonialzeitlichen Chronisten mit dem Titicacasee auf einer Hochebene der Anden verbinden, der neueren archäologischen Forschungen zufolge aber vielleicht eher im Amazonas-Tiefland zu suchen ist.

Noch wenig erforscht ist die Frage, welche Einflüsse die afrikanische Kerma-Kultur in Nubien auf spätere in dieser Region beheimatete Kulturen ausgeübt haben könnte. An erster Stelle ist hier das Reich von Kusch zu nennen, das um 750 v. Chr. im Norden des heutigen Sudan gegründet wurde. Seine Könige beherrschten von der Mitte des achten bis zur Mitte des siebten Jahrhunderts weite Teile Oberägyptens und ließen sich in ihrer nubischen Hauptstadt Napata nach ägyptischem Vorbild in Pyramiden beisetzen. Darauf folgte um 300 v. Chr. das nach seiner Hauptstadt benannte Reich von Meroë, das über die römische Eroberung Ägyptens hinaus Bestand hatte und erst im frühen vierten Jahrhundert unter uns unbekannten Umständen sein Ende fand. Da Nubien zur Zeit des ägyptischen Neuen Reichs in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends eine ägyptische Provinz war, folgten die frühe Architektur und das Kunsthandwerk – Skulpturen, Reliefs und Malerei – weitgehend ägyptischen Vorbildern. Dagegen machten sich in der Kunst des Reichs von Meroë neben hellenistischen Einflüssen auch zunehmend solche afrikanischer Herkunft bemerkbar.

In China folgte auf die Erlitou-Kultur die Zeit der Zhou-Dynastie, die das Land bis in die zweite Hälfte des dritten Jahrhunderts v. Chr. beherrschte. Als Westliche Zhou-Dynastie bezeichnet man dabei jenen Zweig, der von der Hauptstadt Hao in der heutigen Provinz Shaanxi aus China vom elften bis zum achten Jahrhundert regierte. Die darauffolgende Östliche Zhou-Dynastie hatte ihren Sitz in der weiter östlich gelegenen Stadt Chengzhou bei Luoyang in der Provinz Henan. Ihr Niedergang fällt mit dem Aufstieg rivalisierender regionaler Fürsten zusammen, weshalb der Zeitraum vom späten fünften bis zum frühen dritten Jahrhundert auch als die «Zeit der Streitenden Reiche» gilt. Als Sieger aus diesem Kampf um die Vorherrschaft ging 221 v. Chr. das am weitesten westlich gelegene Reich der Qin hervor, mit dem die Tradition des chinesischen Kaiserreichs ihren Anfang nahm. Weithin bekannt ist die erst 1974 wiederentdeckte monumentale Grabanlage für den ersten Kaiser Qin Shihuangdi mit ihren vielen tausend überlebensgroßen Terrakottasoldaten.

Im Hinblick auf Europa und Vorderasien reichen die Einflüsse der Kulturen des Vorderen Orients auf die des Mittelmeerraums und Südosteuropas im Zuge der Neolithisierung bis weit in die Vorgeschichte zurück. Sie setzten sich im Zeitalter der frühen Hochkulturen fort, wie nunmehr auch anhand schriftlicher Quellen festzustellen ist. Ein Beispiel dafür ist das Werk des griechischen Dichters Hesiod. Er erzählt in seiner um 700 v. Chr. entstandenen Theogonie («Götterentstehung»), wie einst Kronos aus der Vermählung des Himmels (Uranos) und der Erde (Gaia) hervorging und wie er seinen Vater mit einer Sichel entmannte und ihm die Herrschaft entriss, bevor er selbst von seinem Sohn Zeus entmachtet wurde. Ihre zeitlich wie räumlich nächste Entsprechung findet diese Erzählung in dem hurritisch-hethitischen Mythos um den Gott Kumarbi, der den Götterkönig Anu stürzte und entmannte, um dann selbst von seinem Sohn Teschub entmachtet und in die Unterwelt verbannt zu werden. Dass viele solcher Mythen über die Grenzen von Sprachen und Kulturen hinaus bekannt waren, belegt nicht zuletzt die verbreitete Kongruenz der Götternamen, indem etwa der hurritische Gott Kumarbi in Mesopotamien mit Enlil, in Syrien dagegen mit Dagan oder El gleichgesetzt wurde.

In Vorderasien war das kurzlebige Alexanderreich der unmittelbare Nachfolger des Perserreichs, das als letztes der altorientalischen Großreiche eine bis dahin unbekannte Fülle unterschiedlicher Sprachen, Kulturen und Religionen innerhalb seiner Grenzen vereinigte und dadurch die wechselseitige Durchdringung verschiedener orientalischer Kulturen und der griechischen Kultur vorbereitete. An das Zeitalter des Hellenismus mit seinen vielfältigen wechselseitigen Austauschbeziehungen konnte wiederum das Römische Reich anknüpfen, das seinerseits in vieler Hinsicht die Grundlage für die Entstehung der europäischen Staaten des Mittelalters bildete. Nachhaltig prägend wurden viele religiöse Vorstellungen der altorientalischen Hochkulturen durch die Rezeption der Hebräischen Bibel sowohl im Christentum als auch im Islam. Ihnen war durch die weltweite Ausweitung dieser Religionen eine globale Wirkung beschieden, die zur Zeit ihrer Entstehung kaum absehbar war.