8. Nuove estremità

Dal Manifesto del futurismo (1909), dello scrittore Filippo Tommaso Marinetti:

Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità. [...]

Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova; la bellezza della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo... un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia. [...]

Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!... Perché dovremmo guardarci alle spalle, se vogliamo sfondare le misteriose porte dell’impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell’assoluto, poiché abbiamo già creata l’eterna velocità onnipresente.

Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del mondo – il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna.

Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d’ogni specie, e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica e utilitaria.

Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne; canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri, incendiati da violente lune elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano; le officine appese alle nuvole per i contorti fili dei loro fumi; i ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, balenanti al sole con un luccichio di coltelli...27

Gli individui creativi non sempre rientrano negli schemi preferiti dagli storici. Uno di loro, per sua stessa dichiarazione, fu Edvard Munch, che creò una delle grandi icone dell’«arte moderna» a Oslo. Dopo il capitolo precedente ci aspetteremmo che ciò fosse accaduto a Parigi. A dire il vero Parigi c’entra eccome. Durante il suo primo soggiorno parigino, nel 1889, Munch si trovò di fronte a ciò che tale città aveva da offrire, comprese le manipolazioni espressive della forma, del colore e dello spazio che erano state compiute da van Gogh e Gauguin.

Munch era in cerca di un modo di dipingere che esprimesse la sua personalità angosciata (che è stata oltremodo pubblicizzata). Egli avvertì sempre il precipizio della follia. I pronunciamenti in tal senso non mancano: «Gli angeli della paura, della tristezza e della morte sono stati al mio fianco fin dal giorno in cui sono nato»; «ho ereditato due dei nemici più spaventosi dell’umanità – l’eredità della consunzione [leggi: tubercolosi] e quella della follia». Lo spettro della malattia fisica e mentale lo accompagnò per tutta la vita. E al pari di van Gogh ebbe una visione piuttosto cerebrale del funzionamento dell’arte.

La sua opera-icona è ovviamente L’Urlo, sebbene la traduzione migliore del titolo originale sia Il Grido della natura. A tale proposito Munch scrisse i versi seguenti sulla cornice della versione realizzata nel 1895:

Camminavo lungo una strada con due amici – poi il sole è tramontato. A un tratto il cielo è diventato rosso sangue e ho avvertito un brivido d’angoscia. Una morsa di dolore al petto.

Mi sono bloccato – appoggiandomi al passamano, perché avvertivo una stanchezza mortale. Sopra al fiordo blu scuro e alla città colava sangue in lingue fiammeggianti.

I miei amici continuarono a camminare – e mi hanno abbandonato, tremante di paura. E io ho sentito un enorme sconfinato urlo percorrere la natura.28

I due amici sono visibili sul bordo sinistro del quadro. Stanno camminando lungo un ponte o viadotto che corre sopra l’insenatura ricurva di un mare nero, anche se nel dipinto del 1893 sembrano piuttosto andare verso la figura che sta gridando. Il cielo è rosso sangue, il che serve a evocare uno stato mentale più che a esprimere un effetto meteorologico. Le aggressive strisce di colore diagonali sul ponte e sulla ferrovia cozzano con le curve elementari della terra, dell’acqua, dell’aria e del fuoco. L’impatto di Gauguin sul linguaggio pittorico è qui evidente.

La figura urlante rappresenta Munch, ma non è il suo ritratto. L’anima dell’artista è imprigionata in una silhouette quasi fetale, che, com’è stato suggerito, assomiglia a una mummia peruviana che l’artista poteva aver visto a Parigi o a Firenze. Anche le mummie si tengono il capo con le mani disposte a coppa, le orbite degli occhi cave, la bocca spalancata. Quelle esposte a Parigi erano state imitate in modo ancor più fedele da Gauguin, proprio in Da dove veniamo.

Dell’Urlo esistono quattro versioni: due, del 1893 e del 1910, sono state realizzate con un miscuglio di materiali, tra cui la pittura; le altre due, del 1893 e del 1895, sono a pastello. Il fatto che Munch abbia completato le due semi-copie senza perdere in vigore espressivo confuta la tesi secondo cui il dipinto originale sarebbe stato realizzato in un accesso irrazionale di terrore. Il terrore era genuino, ma Munch lo fece emergere tramite la piena padronanza dei mezzi artistici.

66. Edvard Munch, L’Urlo (Il grido della natura), olio, tempera e pastello su tavola, 1893, Oslo, Nasjonalgalleriet.

Quel che seguì, nel XX secolo, fu una serie di iniziative tese a definire, spesso portando all’estremo le opportunità disponibili, il ruolo dell’arte. Ci imbattiamo così in un elenco di movimenti e di «-ismi»: cubismo, espressionismo, fauvismo, futurismo, dadaismo, surrealismo, De Stijl, espressionismo astratto e minimalismo, giusto per fare qualche nome. Per cercare di venir a capo di questa pletora di ridefinizioni, saremo costretti a tralasciare molte cose, ma la strada che abbiamo scelto, che consiste nel cercare i cambiamenti radicali intorno all’asse artista-opera-spettatore, ci guiderà verso le innovazioni più importanti.

Spazio e tempo sono parte integrante delle nuove concezioni. L’idea del dipinto come una sorta di finestra, nata nel Rinascimento, era arrivata fino al termine del XIX secolo. Cézanne, van Gogh, Gauguin e Munch avevano apportato alcune serie distorsioni nel vetro, ma la cornice era rimasta. La dissoluzione della nozione standard di immagine pittorica fu conseguita in tandem da Pablo Picasso e Georges Braque a Parigi, negli anni 1910-12, grazie a un’invenzione che fu poi chiamata «cubismo». Picasso e Braque abbandonarono la fissità del punto di vista e la definizione della forma mediante la sfumatura e i contorni continui. Inoltre il soggetto prescelto non era più visto in un luogo e in un momento precisi. Così facendo attuarono, a modo loro, una rivoluzione altrettanto profonda di quella portata in fisica dalla teoria della relatività. Ci sono tracce del fatto che tutti e due erano al corrente di quanto stava accadendo nell’ambito della matematica e della fisica, specialmente ad opera della geometria multidimensionale di Henri Poincaré e della teoria della relatività di Albert Einstein, che ridefiniva i rapporti tra spazio, tempo, energia e massa. La relazione tra le nuove scienze e il cubismo non è altrettanto diretta quanto quella tra l’ottica e la prospettiva lineare. È più corretto dire che Picasso e Braque vennero a conoscenza di alcune esposizioni ed esemplificazioni divulgative delle nuove teorie e le sfruttarono per forgiare un nuovo tipo di realtà nell’arte. Le superfici sfaccettate che vediamo nelle opere fondative del cubismo, che sono soprattutto nature morte e ritratti, assomigliano molto alle figure del Trattato elementare di geometria quadridimensionale di Esprit Jouffret; tuttavia non erano illustrazioni della nuova scienza.

Picasso e Braque rompevano i contorni e i piani degli oggetti, come se la forma e lo spazio fossero stati infranti e poi ricostituiti secondo un ordine alternativo. Oggetti e sfondi sono una serie di frammenti angolari che si sovrappongono e si compenetrano. Dietro la cura con cui Picasso definisce i piani angolari servendosi di pennellate smussate avvertiamo la presenza di Cézanne.

L’opera che abbiamo selezionato risale alla fase tarda della carriera di Picasso. Essa sfrutta la concezione radicale della forma che era stata promossa dal cubismo, ma è molto meno cerebrale. Guernica è un’altra «opera-manifesto» di grande formato. In questo caso il tema del ma nifesto è il ruolo di Picasso come leader dell’arte moderna e, seppur in ritardo rispetto agli eventi, come patriota spagnolo. Picasso fece anche fotografare l’opera durante i vari stadi dell’esecuzione, creando così una consapevole performance dell’artista in quanto genio autonomo.

67. Pablo Picasso, Guernica, olio su tela, 1937, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.

All’inizio del 1937 Picasso fu contattato da alcuni rappresentanti del governo repubblicano spagnolo, allora in lotta contro le forze nazionaliste di Francisco Franco, che gli chiesero di dipingere un’opera di propaganda da collocare nel padiglione spagnolo dell’imminente Esposizione universale di Parigi. In aprile la città basca di Guernica, priva di importanza strategica, fu bombardata barbaramente dall’aviazione della Germania nazista per conto di Franco. Di fronte a tale massacro gratuito Picasso reagì progettando una tela con le dimensioni di un murale, lunga quasi otto metri (7, 8).

Vediamo otto vittime delle bombe fasciste, tra cui due animali, un combattente fatto a pezzi e quattro donne urlanti. Una di loro tiene in braccio un bambino morto, in una nuova versione del Massacro degli innocenti. Picasso ricorre a una pavimentazione piastrellata per dare ai suoi attori un palcoscenico schiacciato. Partendo da sinistra in alto vediamo un toro – il più spagnolo degli animali –fissarci disperato con due occhi frontali. Accanto al toro è delineata una colomba gemente. Più sotto la sagoma di una donna si contorce in spasimi di dolore mentre tiene stretto a sé il suo bambino, massacrato. In alto, un’abbagliante lampadina lancia un chiarore incendiario, in stridente contrasto con la modesta lampada a olio tenuta in mano da una donna che appare intrappolata e che sta come colando fuori dalla finestra di una casa in fiamme. Un cavallo agonizzante è stato trafitto da una lancia. Il suo corpo sembra raffazzonato con ritagli di giornale, dipinti in modo sommario. Ai suoi piedi giacciono i frammenti cavi di un combattente caduto, la mano stretta in rigor mortis attorno alla spada spezzata. Una delle tre donne sulla destra barcolla di fronte alla casa in fiamme, nella quale i suoi compagni stanno andando incontro a una morte orribile.

I neri, i grigi e i bianchi sono quelli di una fotografia di giornale, sobria e referenziale. Tuttavia l’opera non vuol essere affatto un’illustrazione di Guernica. È una protesta contro la natura criminale della guerra, fatta in nome delle sue vittime inermi. Lo stesso Picasso invitò a non avanzare analisi iconografiche dettagliate di tipo accademico. Ci propone, piuttosto, di dare la nostra lettura personale di questa casa degli orrori.

Il grande antagonista di Picasso nel promuovere un nuovo genere di pittura fu Henri Matisse. La loro rivalità echeggiò quella tra Delacroix e Ingres, ma con un rispetto reciproco che fece maturare lo stile di entrambi in un continuo scambio. Le loro filosofie della pittura erano radicalmente differenti. In contrasto all’espressione visiva frastagliata che fu la moda più duratura inaugurata da Picasso (tra le altre), Matisse fece sua l’opinione di Delacroix secondo cui un dipinto dovrebbe sempre essere una «festa per gli occhi»:

Sogno un’arte di equilibrio, di purezza, di tranquillità, senza soggetti inquietanti o preoccupanti. Un’arte che sia per ogni lavoratore intellettuale, per l’affarista come per il letterato, ad esempio, un lenitivo, un calmante cerebrale, qualcosa di analogo a una buona poltrona dove riposarsi delle fatiche fisiche.29

Saremmo in errore, tuttavia, se leggessimo in simili dichiarazioni una sorta di facile autocompiacimento. Matisse aspira a un nuovo livello di gioia nel dipingere, basato su un vocabolario pittorico radicale – insomma, un tipo molto nuovo di poltrona. Allorché nel 1905, dunque prima che Picasso fondasse il cubismo, con un gruppo di pittori di idee affini alle sue portò alcune opere sulla scena artistica parigina, la loro libertà nel colore, nella forma e nello spazio era talmente estrema che un critico le definì fauves, «animali selvatici». I colori apparivano arbitrari e anarchici, il disegno primitivo, gli spazi incoerenti. Al pari dei cubisti, i fauves emergevano dall’ombra di Cézanne, ma con lo sguardo rivolto più al colore del vecchio maestro che non alla sua abilità nel delineare le strutture.

Con i suoi 240 centimetri di larghezza, La gioia di vivere di Matisse, del 1905-06, è una grande machine che s’inserisce nella tradizione che ci è ormai familiare. È un’opera a un tempo conservatrice e rivoluzionaria. Mantiene l’idea che l’immagine dipinta sia una finestra, attinge ampiamente ai precedenti storici e, più in generale, guarda al vecchio e ben referenziato genere della fête champêtre. Il cerchio di figure danzanti allude, sorprendentemente, all’Età dell’oro di Ingres, un dipinto che era stato esposto nella mostra su Ingres del 1905. La scena, nel complesso, s’ispira a una stampa tardocinquecentesca di Agostino Carracci, che ritrae delle scene d’amore campestre. Tra gli aspetti rivoluzionari spicca il colore, che è ancora meno naturalistico che in Munch. I rossi divampano nei punti scelti da Matisse in modo che il dipinto «canti». Gli aloni scuri intorno alle «odalische» nel piano intermedio alludono alle tecniche ottiche di Seurat, tuttavia sono sfruttati per la loro energia cromatica indipendente. Il ritmo s’impone sullo spazio ogni volta che Matisse decide che dev’essere così. Dove c’è bisogno di gioia solare si limita ad applicare un giallo vivo. La gioia di vivere fu acquistato da due americani trapiantati a Parigi, Gertrude e Leo Stein, che stavano formando una collezione comprendente opere di quasi tutti gli artisti d’avanguardia che contavano, compreso Picasso. Il quale nel 1907, per competere con la tela innovatrice di Matisse, dipinse le sue dirompenti Demoiselles d’Avignon.

A sostenere la nuova arte si levarono anche voci più stridule. Nessuna lo fu più di Filippo Marinetti, poeta dai lunghi baffi, irruento portavoce e leader letterario del futurismo italiano. Il movimento comprendeva architettura visionaria, musica cacofonica, letteratura facinorosa, pittura dinamica e scultura esplosiva. I manifesti di Marinetti sono elettrizzanti e spaventosi. Le iperboli maschiliste, il sessismo, l’intolleranza e la distruttività che li pervadono li rendono repellenti e spiegano molto bene la successiva adesione di Marinetti al fascismo.

68. Henri Matisse, La gioia di vivere, olio su tela, 1905-06, Philadelphia, Barnes Foundation.

I futuristi pubblicarono una serie di dichiarazioni appassionate. Tra esse troviamo i manifesti tecnici sulla scultura e la pittura di Umberto Boccioni, l’artista più creativo e versatile del gruppo. I suoi scritti risoluti erano intrisi di neologismi stampati in maiuscolo: DINAMISMO UNIVERSALE, INTERPENETRAZIONE DI PIANI, INFINITO PLASTICO ESTERNO E INTERNO, TRASCENDENTALISMO FISICO, SPAZIO INVISIBILE COINVOLGENTE. Il tono era scientifico, ma in un senso più poetico che tecnico.

Boccioni e i suoi colleghi s’immersero nell’aura delle nuove teorie fisiche dello spazio-tempo, ma le tradussero in qualcosa che era più psicologico che matematico. I loro pittori maggiori, tra cui vanno ricordati Giacomo Balla e Gino Severini, adattarono le forme e gli spazi frammentati del cubismo per esprimere la stridente dinamica delle figure e degli oggetti in movimento. È degno di nota che Boccioni fosse in grado di trasferire la visione dinamica propria dei suoi dipinti anche alla scultura. Il suo Sviluppo di una bottiglia nello spazio persuade un mezzo solido come il bronzo a esprimere, o quantomeno a suggerire, una serie di relatività. Forma, spazio e luce sono evocati come energie che si compenetrano e non come entità fisiche separate. L’interno e l’esterno della bottiglia sono infatti compenetrati dal medium che li circonda, con il risultato che gli spazi occupati dalla bottiglia e dall’osservatore interagiscono tra loro e si fondono l’uno con l’altro. L’opera ci invita a vedere la bottiglia come se si stesse srotolando nello spazio-tempo. L’intento di Boccioni era rendere «palpabile, sistematica e plastica l’estensione della bottiglia nello spazio».

69. Umberto Boccioni, Sviluppo di una bottiglia nello spazio, bronzo, 1913, New York, Metropolitan Museum.

Il rigetto radical-rivoluzionario dell’ordine stabilito caratterizzò i due maggiori movimenti internazionali del secondo e terzo decennio nel nuovo secolo, Dada e il surrealismo. Non sorprende che anche in questo caso siano coinvolte posizioni politiche estreme: non il fascismo incipiente del futurismo ma l’anarchismo dei dadaisti e il comunismo che possiamo associare ai surrealisti.

Nel caso di Dada è più facile dire contro che cosa erano impegnati i suoi protagonisti. Erano contro il passato e lo status quo. Erano contro l’«arte» e gli «artisti», e guardavano con sfavore ai normali mezzi espressivi. La loro regola era nessuna regola. Erano seriamente assurdi. Già «Dada» è un nome senza senso. Inizialmente questa corrente non aveva il suo centro a Parigi, ma nella Zurigo degli anni della guerra e a New York. Il suo avvocato letterario di maggior spicco fu lo scrittore rumeno Tristan Tzara, organizzatore di spettacoli scandalosi. Il suo Dada

esprime la conoscenza di un egoismo supremo, in cui ogni legge avvizzisce. Ogni singola pagina deve esplodere o ad opera di una profonda, pesante serietà, del turbinio, della frenesia poetica, della burla nuova, eterna, devastante e dell’entusiasmo per i princìpi, oppure per il modo in cui è stampata. Da una parte un mondo barcollante che ha preso il volo, promesso sposo del glockenspiel dell’inferno, dall’altro: uomini nuovi.

La «filiale» newyorkese di Dada è celebre per la presenza anarchica di Marcel Duchamp e della sua iconica Fontana. Nel 1917 un orinatoio riversato sul dorso, firmato con trascuratezza «R. Mutt», fu presentato alla Società degli artisti indipendenti di New York. Recentemente la sua attribuzione a Duchamp è stata messa in questione. È probabile che sia stato concepito da una sua collega, Elsa Freytag von Loringhoven, un’artista meravigliosamente eccentrica, e che Duchamp o i membri della Società abbiano tramato per renderla di dominio pubblico. Come che sia, ormai è considerato «un Duchamp» e come una delle opere caratterizzanti del XX secolo – come l’esempio definitivo di ready-made. L’esser stato rifiutato gli garantì la celebrità, com’era accaduto alla Colazione sull’erba di Manet. Un editoriale apparso in «The Blind Man», il giornale dei dadaisti, imprecò: «Non ha importanza se il signor Mutt ha fatto la fontana con le sue mani oppure no. L’ha SCELTA. Ha preso un articolo della vita e l’ha messo in modo tale da far scomparire il suo valor d’uso sotto un nuovo titolo e un nuovo punto di vista – ha cioè creato un nuovo pensiero per quell’oggetto». Rinunciando alla funzione dell’oggetto Duchamp lo trasforma potenzialmente nel fulcro del giudizio estetico, al punto che potremmo farne un’analisi formale. Guardate ad esempio com’è appagante il rapporto tra i quattro forellini della linea verticale e il triangolo dei sei fori centrali. E non è grazioso il modo in cui la curva sinuosa del bordo culmina nella «O» sporgente della bocca? Sono sciocchezze, certo, ma che mettono bene in luce quanto fosse radicale la questione sollevata da Duchamp su come si definisce un’opera d’arte. E che lanciano una sfida all’idea stessa di scrivere intorno all’arte. Duchamp sta urinando sul mondo dell’arte – quello stesso mondo da cui dipende del tutto per esercitare la sua influenza.

Poiché l’«originale» del 1917 andò perduto, Duchamp ne ordinò varie repliche a partire dal 1950, per poi venderle ad alcuni musei prestigiosi per discrete sommette. In entrambi i casi, cioè sia che fosse respinto o che fosse accettato, non poteva perdere.

70. Marcel Duchamp, Fontana, porcellana smaltata, 1917 (replica 1964), Londra, Tate Gallery.

Il surrealismo fu un movimento di tipo diverso ed ebbe una vasta diffusione sia in Europa che in America. I surrealisti non erano anti-arte, piuttosto cercavano una realtà mentale del tutto nuova per l’atto creativo. Abbiamo già visto come nacquero alcune idee relative all’immaginazione, al genio e all’anima dell’artista. Ora queste idee furono sussunte dai teorici del surrealismo all’interno del subconscio profondo, il luogo da cui emerge la strana realtà che è propria dei sogni. A tal fine fu di enorme importanza la psicologia di Sigmund Freud. La forza trainante delle prime fasi del surrealismo venne dalla letteratura, dalla psicologia e dalla filosofia più che dalla pittura. La logica della razionalità stava per essere rimpiazzata da un’associazione di tipo onirico tra cose o frammenti di cose che nell’esperienza «normale» non vanno d’accordo tra loro.

Il leader del movimento fu lo scrittore sperimentale André Breton, che aveva alle sue spalle una formazione in medicina e psichiatria. Fu la sua «scrittura automatica» a dare il via: consisteva in un’emissione non premeditata di parole, che affioravano spontanee dagli angoli oscuri della mente. Seguì poi la «pittura automatica», di cui il sostenitore più entusiasta fu André Masson, un artista che lavorava sotto l’effetto di sostanze allucinogene e in condizione di degrado fisico. Il manifesto del surrealismo, pubblicato da Breton nel 1924, conteneva ironicamente alcune sobrie definizioni, sulla falsariga delle opere di consultazione:

SURREALISMO, n. m.: Automatismo psichico puro col quale ci si propone di esprimere, sia verbalmente, sia per iscritto, sia in qualsiasi altro modo, il funzionamento reale del pensiero. Dettato del pensiero, in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione estetica o morale.

ENCICL. Filos: Il surrealismo si fonda sull’idea di un grado di realtà superiore connesso a certe forme d’associazione finora trascurate, sull’onnipotenza del sogno, sul gioco disinteressato del pensiero. Tende a liquidare definitivamente tutti gli altri meccanismi psichici e a sostituirsi ad essi nella risoluzione dei principali problemi della vita.30

I pensatori surrealisti crearono una poderosa mole di scritti pubblicitari e pubblicazioni agit-prop. Ebbero pure un loro giornale, «La Révolution surréaliste». Oltre a Masson il movimento attrasse artisti figurativi di diversi paesi, tra cui i francesi Yves Tanguy e Francis Picabia, l’italiano Giorgio de Chirico, il tedesco Max Ernst, gli svizzeri Paul Klee, Méret Oppenheim e Alberto Giacometti, gli spagnoli Joan Miró, Salvador Dalí e Luis Buñuel, il belga René Magritte, l’americano Man Ray.

Salvador Dalí si sforzò di rappresentare la realtà capovolta dei sogni. Fu anche esemplare di un nuovo genere di artista, per il quale anche il proprio profilo pubblico è un’opera d’arte a pieno titolo. Assieme a Picasso fu il pioniere dell’artista inteso come celebrità mediatica. La sua fama si alimentava di precise strategie. Fecondo, fantasioso, mistico, religioso, opportunista, ossessionato da se stesso, Dalí era un divoratore di idee, comprese le più recenti teorie sullo spazio-tempo. La sua Crocifissione, o Corpus Hypercubus, è un buon esempio di come egli sapesse sfruttare la sua tecnica prodigiosa per dare realtà visiva all’invisibile e all’assurdo. Al tempo stesso l’opera testimonia il tentativo di annettere la scienza più avanzata. Cristo vi è sottoposto a una crocifissione quadridimensionale su un ipercubo che ricorda quelli ideati da Charles Hinton, un eccentrico matematico che operava negli Stati Uniti.

71. Salvador Dalí, Corpus Hypercubus (Crocifissione), olio su tela, 1954, New York, Metropolitan Museum.

Se svolgiamo un cubo e ne facciamo una figura piana, otteniamo lo schema che vediamo nella pavimentazione piastrellata del quadro di Dalí. Se invece svolgiamo un ipercubo il risultato, come prefigurato da Hinton, è un tesseratto cruciforme, proprio come quello su cui Dalí fissa il suo Cristo, il cui corpo, intatto, si fonde con il cubo più avanzato. Maria Maddalena, qui rappresentata dalla moglie di Dalí, Gala, assiste in nostra vece a questa visione multidimensionale. All’orizzonte una sfumatura di luce cede gradualmente all’immensità nera del vuoto soprastante. A Dalí riesce il trucco, tutt’altro che semplice, di essere complicato e popolare allo stesso tempo.

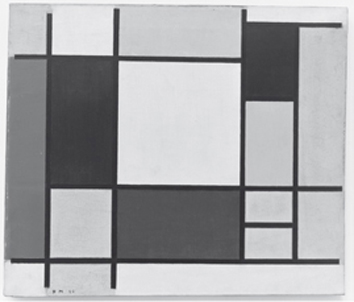

Accanto a mosse come questa, verso extradimensioni mentali e fisiche, assistiamo ad affermazioni sempre più insistenti dell’essenziale piattezza della pittura – lo vediamo anche in Picasso, che tuttavia non ne fa il proprio obiettivo principale. Un’espressione fortemente programmatica di piattezza, e al tempo stesso una dichiarazione di astrattezza pura, si trova nell’opera di Piet Mondrian subito dopo il suo ritorno a Parigi, nel 1919. A Parigi Mondrian si era imbattuto nelle innovazioni di Picasso già prima della guerra. Nel frattempo in Olanda aveva fondato il movimento De Stijl («Lo stile») assieme all’architetto, scrittore e designer Theo van Doesberg. I due volevano distillare le pure componenti visive dell’arte, cioè le linee fondamentali e i colori primari. Mondrian mirava in tal modo a dare espressione pittorica alle dottrine della teosofia, un sistema metafisico che si sforzava di portare alla luce le più profonde verità spirituali che pervadono la materia e l’anima a livello sia locale che cosmico. Quel che Mondrian si prefiggeva era creare delle icone spirituali moderne – assolute e senza tempo.

72. Piet Mondrian, Composizione con giallo, rosso, nero, blu e grigio, olio su tela, 1920, Amsterdam, Stedelijk Museum.

Egli spiegò che «attraverso linee orizzontali e verticali costruite con consapevolezza, ma non attraverso il calcolo, guidate da un’alta intuizione e condotte a ritmo e armonia, queste forme basilari della bellezza [...] possono diventare un’opera d’arte, tanto forte quanto vera». Questo è ciò che chiamava neoplasticismo: un modo nuovo di fare arte per mezzo di elementi-base irriducibili. Per lui l’astrazione era in profonda sintonia con la coscienza moderna. La sua Composizione del 1920, oggi allo Stedelijk Museum, è un precoce esempio di un «tipico Mondrian». Il reticolo di barre rettangolari che s’intersecano bruscamente coincide con una serie di rettangoli piatti di colori primari, accompagnati da bianco, nero e grigio. Sappiamo da alcuni dipinti rimasti incompiuti che occorse un estenuante e laborioso processo di sperimentazione per ottenere quell’inesplicabile senso di equilibrio perfetto che vediamo. Il vero Mondrian emana un senso di «giustezza».

Ancor più radicale è la Piazza nera di Casimir Malevič, dipinta nel 1915, quindi in un periodo di grande fermento politico e culturale a Mosca, dove le innovazioni portate dal cubismo erano state recepite con avidità dagli artisti d’avanguardia. Nello stesso anno Malevič fondò un collettivo di artisti noto come movimento suprematista. Al pari di De Stijl, anche il suprematismo si sforzava di ridurre la pittura agli elementi basilari della forma e del colore. Secondo i suoi aderenti, ciò avrebbe arricchito l’esperienza visiva: «Ogni forma reale è un mondo. E ogni superficie plastica è più viva di una [...] faccia da cui ci fissano un paio di occhi e un sorriso». La superficie plastica di Piazza nera (che ora appare piuttosto screpolata) è l’affermazione più radicale dell’opera d’arte come campo aperto all’interpretazione. È anche una radicale affermazione del fatto che qualsiasi cosa l’artista decida di chiamare opera d’arte, è un’opera d’arte. Malevič prese la nozione tradizionale del sublime, che alla fine del XVIII secolo era stata sviluppata con riferimento alla nostra esperienza della natura, e ne fece la forma della pura contemplazione mentale. Su questa base propose agli artisti un ordine del giorno intransigente.

Questo ordine del giorno, incentrato su astrazione e piattezza, fu recepito da un’eroica generazione di artisti newyorkesi. Il centro dell’innovazione si stava spostando. Il gran sacerdote dell’ideale americano era il critico

73. Casimir Malevič, Piazza nera, olio su tela, 1915, Mosca, Galleria Tretyakov.

Clement Greenberg. Secondo Greenberg un dipinto doveva affermare se stesso come dipinto. Un dipinto è vernice su una superficie, preferibilmente larga e onnicomprensiva. Occorreva staccarlo dall’illusione delle cose reali, e farlo «lavorare» sulla base delle sue irriducibili condizioni. Come Greenberg avrebbe scritto in una glossa posteriore al suo saggio del 1960 Pittura modernista:

Ritengo che la piattezza e l’avvolgimento della piattezza non siano semplicemente le condizioni-limite dell’arte pittorica, ma anche i criteri della qualità estetica nell’arte pittorica; penso che quanto più un’opera fa avanzare l’autodefinizione di un’arte, tanto migliore quell’opera è destinata a essere.

Ciò che aveva in mente erano i dipinti di un gruppo emergente di pittori di impostazione declamatoria, che furono definiti Espressionisti astratti. Tra loro c’erano Barnett Newman e Robert Motherwell, che applicavano in maniera astratta spesse aree di vernice su tele enormi.

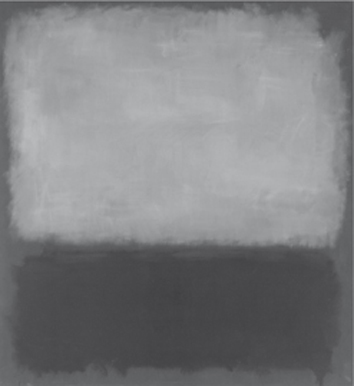

Tra i pionieri della nuova pittura, il più seducente in termini visivi fu Mark Rothko, che dal 1946 al 1948 passò con decisione da una sorta di surrealismo biomorfo con tendenze astratte ad astrazioni coloristiche perfettamente sviluppate. Un tipico Rothko è abbastanza grande da risultare avvolgente – lui stesso consigliava di guardare le sue opere da molto vicino – e va appeso vicino al pavimento. Ci mette di fronte a un muro di colore ondeggiante suddiviso in campi rettangolari sfocati, che filtrano verso di noi come fa la luce attraverso le vetrate colorate. Nello stesso tempo lo strato superiore di colore modulato filtra in quelli sottostanti. La tecnica di Rothko è complessa e unica. Su una tela grezza viene passato uno strato di legante e pigmento, sul quale poi l’artista spande sottili strati di colore con una gran varietà di leganti a essicazione rapida. Come Rothko ebbe a dichiarare, il risultato è che «le superfici dei miei dipinti si espandono e premono verso l’esterno in tutte le direzioni, oppure si contraggono e si precipitano verso l’interno in tutte le direzioni. Tra questi due poli potete trovare tutto ciò che intendo dire». Rothko voleva che i suoi dipinti comunicassero «le emozioni umane fondamentali – tragedia, estasi, rovina e così via».

L’estasi è una tonalità comune a molte delle sue prime astrazioni. No. 14 (al quadro è stato attribuito un numero, come fosse una composizione musicale) lancia un grido con un indefinito bagliore rosso-arancione, collocato con perfetta intonazione contro un blu elusivamente dichiarativo, che a sua volta fluttua amorfo sopra un substrato nero. L’effetto è di forte sollievo. Tuttavia la tragedia e la sventura che tormentarono costantemente la vita personale e professionale di Rothko restano sullo sfondo. La cappella di cui intraprese la costruzione a Houston e che fu aperta nel 1971, un anno dopo il suo suicidio, ospita una serie di grandi tele sobrie sulle pareti di un ottagono – una forma che s’ispira alla chiesa bizantina di Santa Maria Assunta sull’isola veneziana di Torcello. Anche qui avvertiamo il senso di un vuoto scuro, forse nichilistico, forse invece spirituale e trascendente. Le persone che vanno regolarmente a meditare in questa cappella attestano di aver fatto la seconda esperienza; personalmente io ho provato solo la prima.

74. Mark Rothko, No. 14, 1960, olio su tela, 1960, San Francisco, San Francisco Museum of Modern Art.

Tra gli artisti newyorkesi, il più smaccatamente provocatorio fu Jackson Pollock. Nel suo caso la provocazione non derivava solo da un astrattismo senza compromessi, ma anche da un processo creativo che sembrava del tutto incontrollato.

Esistono dei film che ritraggono Pollock in azione. Una lunga e ampia tela rettangolare giace sul terreno o su un pavimento. Si vedono lattine e altri recipienti pieni di vari tipi di vernice liquida. Pollock prende pennelli e bacchette già intrisi di pigmento e li immerge nelle miscele, quindi percorre senza posa i quattro angoli della tela piegandosi e ondeggiando rapidamente, distende i pennelli e i bastoncini e fa sgocciolare o schizzare sulla tela impronte e scarabocchi di colore. Assomiglia un animale che spruzzi ossessivamente il suo territorio per marchiarlo. Altre volte la vernice cola da lattine forate appese a delle corde e fatte girare. Tale processo è istintivo, eppure c’è del metodo. Pollock fissa davanti a sé con intensa concentrazione, quindi prende decisioni incalzanti su dove deporre differenti orme colorate in rapporto alle sezioni della tela, ancora pulite, e alle macchie già esistenti (le prime sono spesso nere). Istinto e riflessione interagiscono a una velocità tale da renderli simultanei.

La vernice si deposita sulla superficie con una particolare combinazione di controllo e imprevedibilità. Il risultato non è casuale. I parametri, e con essi le probabilità, sono stabiliti dalla scelta dei materiali, dal tipo di applicatore usato e dalle azioni del pittore, ma il comportamento preciso della vernice non può essere previsto con accuratezza. Fu proprio il grande risalto dato all’imprevedibilità a essere scioccante, poiché sembrava che l’artista abrogasse il proprio controllo sull’opera e stesse realizzando qualcosa che chiunque potrebbe fare. In realtà si è visto che certi dipinti di Pollock mostrano alcune caratteristiche in comune con i frattali. Se ingrandiamo aree sempre più piccole, notiamo che in qualunque scala le macchie riempiono gli spazi sempre nella stessa maniera. Dubito che io e voi potremmo ottenere questo risultato.

75. Jackson Pollock, Autumn Rhythm No. 30, pittura su tela, 1950, New York, Metropolitan Museum.

E comunque tutto ciò non conterebbe granché se gli esiti non fossero tanto entusiasmanti. Quando uno di questi quadri è finalmente appeso alla parete, ci si trova posti di fronte a un muro che vibra di energia inesauribile, secondo ritmi disordinati a livello sia microscopico che macroscopico. Autumn Rhythm («Ritmo autunnale»), largo quasi cinque metri e mezzo, non rappresenta l’autunno in alcun senso che si possa ritenere evidente, eppure crea un proprio genere di caos autunnale – quasi un fenomeno parallelo alla natura. I quadri di Pollock offrono inesauribili, infiniti campi di stimolo per l’occhio, per la mente ma anche (per un processo di empatia) per il nostro corpo.

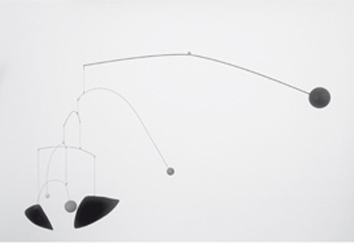

Il concetto ordinario di scultura implicava che essa avesse a che fare con una massa, al limite aperta alla maniera di Boccioni. Tale concetto tradizionale non si esaurì, come vediamo soprattutto nelle grandi semi-astrazioni organiche di Henry Moore. Cionondimeno sono state forgiate alcune alternative radicali. E nessuna lo è di più dei «mobili» di Alexander Calder, le cui minuscole componenti – piatti, pinne e palline – sono sospese per mezzo di fili e bacchette, a formare sottili composizioni perfettamente bilanciate, che ondeggiano e turbinano dolcemente nello spazio. Qui non c’è più alcuna mole solida.

76. Alexander Calder, Mobile, metallo, legno, filo e corda, ca. 1932, Londra, Tate Gallery.

Formatosi come ingegnere, Calder andò a Parigi nel 1926, dove incontrò Miró, Duchamp, Mondrian e altre figure di spicco dell’avanguardia. Uomo ricco di inventiva e spirito visivo, Calder costruiva giocattoli bizzarri. Realizzò anche un circo portatile, popolato di artisti impertinenti fatti di legno e fil di ferro. Gli piaceva che le cose si muovessero. Già nel 1931 arrivò a realizzare le opere che sono un po’ il suo marchio di fabbrica, da lui chiamati «mobili». L’esempio riportato qui è uno dei primi ed è più semplice di molti altri successivi, ma contiene tutti gli elementi essenziali. Una palla laterale, non tanto grande, bilancia un’unità composita fatta di palline e pinne colorate. Il trucco, elegante, consiste nel fatto che l’unità composita è più vicina all’asse centrale della palla più grande, mentre ogni sottounità sospesa è in equilibrio con le altre, di modo che ciascuna può ruotare intorno al proprio asse senza turbare l’equilibrio complessivo. Non sembra una cosa tanto complicata. Il «mobile» dipende, con delicata precarietà, dalla sospensione asimmetrica di ciascuna sottounità. Sia l’insieme che le singole parti, sensibili al minimo refolo d’aria, planano lungo uno spazio ricurvo con un silenzioso balletto. La scultura aveva cominciato a muoversi. È inevitabile che l’apparenza di eleganza sia stata ottenuta a fatica. Come sempre con la grande arte astratta, anche i «mobili» di Calder sono miracoli di ingegneria naturale pur senza imitare la natura.

Nel corso di un po’ meno di mezzo secolo si registrano una serie di tentativi di dirci che l’arte non è ciò che pensavamo che fosse. Ci è stato chiesto, più volte, di fare qualcosa di inatteso. Quando tali richieste sono state sollevate per la prima volta, era inevitabile che facessimo resistenza. La provocazione è poi diventata una questione di convinzione e insieme una posa. Esseri derisi dal «sistema» stava per diventare la norma – quasi un prerequisito, se si voleva essere giudicati davvero creativi.