La vie est courte, l'art est long, l'occasion fugitive, l'expérience trompeuse, le jugement difficile. Il faut non seulement faire soi-même ce qui convient, mais encore que le malade, les assistants et les choses extérieures y concourent.

(HIPPOCRATE, Aphorismes, 1re sect. 1)

LES ÉCOLES DE MÉDECINE EN GRÈCE

Comme en Mésopotamie et en Égypte, la médecine grecque a d'abord été comprise dans un cadre magico-religieux. Apollon puis Asclépios étaient les divinités qui présidaient à cet art exercé en leurs temples et par leurs prêtres. L'une des pratiques médicales les plus remarquables était l'incubation : après avoir effectué les purifications requises (jeûne, bain, etc.) et s'être acquitté des offrandes demandées, le malade passait la nuit dans le temple, aux pieds de la statue du dieu ; celui-ci lui apparaissait en rêve pendant son sommeil et lui indiquait le traitement approprié à sa maladie ; au réveil, le malade racontait le rêve aux prêtres qui, vraisemblablement après une interprétation assez large, appliquaient le dit traitement (en général un régime, des bains, des massages, ou autre traitement diététique ou hydrothérapique – ce type de soins était assez fréquent dans la Grèce antique, comme on va le voir).

Qu'ils aient ou non constitué de véritables écoles de médecine, ces temples ont accumulé et transmis un savoir médical. Et, bien que sa médecine fût parfaitement laïque, Hippocrate passait pour être de la famille des Asclépiades, et donc descendant du dieu de la médecine (la légende précise : le 19e descendant d'Hercule et le 20e d'Asclépios). Comme on ne pourra jamais démêler exactement les rapports entre la médecine des temples et celle d'Hippocrate, on peut toujours, en se fondant sur tel ou tel détail, se livrer à toutes les interprétations imaginables. Pour nous, nous admettrons simplement que la médecine magico-religieuse s'est laïcisée, d'abord par pur empirisme, puis avec Hippocrate par un empirisme rationalisé – sans qu'on puisse retracer exactement les voies par lesquelles cela s'est fait (la constatation que certaines pratiques thérapeutiques agissaient indépendamment de tout aspect religieux, la nécessité de mettre en ordre et de classer ces pratiques, l'intervention de courants de pensée non médicaux – on trouve dans la collection hippocratique des traces de l'influence d'Anaximène, d'Empédocle, d'Anaxagore, par exemple –, des facteurs sociopolitiques comme une laïcisation de la vie sociale concomitante à la démocratisation, etc.). Le fait que la médecine est une technique plus qu'une science a certainement joué : il fallait un minimum d'efficacité.

Outre cette médecine religieuse, et peut-être dérivant d'elle, la Grèce a connu différentes écoles médicales. Chronologiquement, l'école de Crotone, l'école de Sicile, l'école de Cnide et celle de Cos (Hippocrate). Sans compter ici les médecins indépendants, dont une variété tardive : les médecins-sophistes. Il nous reste aussi un texte médical d'un disciple tardif de l'école de Milet, Diogène d'Apollonie : la description du système vasculaire (citée dans l'encadré 121 page 103).

Le fondateur et principal représentant de l'école de Crotone est Alcméon. Elle se rattache donc à l'école pythagoricienne. Parmi les disciples d'Alcméon, on connaît Timothée de Métaponte et surtout Démocède qui, selon Hérodote, fut le médecin du roi des Perses, Darius, et guérit la reine Atessa d'une tumeur à la poitrine. Pour l'étude des thèses de cette école, nous renvoyons à ce que nous avons dit d'Alcméon pages 232-237. Rappelons cependant que la santé y était définie comme une isonomie, un équilibre entre les éléments constitutifs du corps (classés en couples de contraires), et la maladie comme un déséquilibre entre ces éléments.

On retrouve cette thèse dans l'école de Sicile, dont le fondateur est Empédocle. Nous renvoyons à ce que nous avons dit sur la biologie de celui-ci, pages 332-336, pour plus de détails. Remarquons que cette école et celle de Crotone ne sont pas véritablement distinctes ; leurs tendances sont similaires, l'une prolongeant l'autre et la faisant évoluer. Parmi les disciples d'Empédocle, il y eut un médecin nommé Acron (dont l'acmé se situe vers 430 av. J.-C.), qui étudia l'influence des airs et vents sur la santé, et soigna les Athéniens lors de la peste de 425-420. Un autre disciple célèbre d'Empédocle fut le Sophiste Gorgias de Leontium, qui ne fut pas médecin lui-même, mais qui aurait été, d'après Suidas, le frère d'un médecin nommé Hérodicos.

Les deux autres écoles, Cnide et Cos, nous font quitter l'Italie du Sud et la Sicile, et nous amènent de l'autre côté du monde grec, sur la côte ionienne (l'île de Cos est juste en face du promontoire où se trouve la ville de Cnide, un peu au sud de Milet). Bien qu'on les oppose souvent, ces deux écoles sont au moins aussi proches l'une de l'autre que les thèses médicales d'Alcméon et d'Empédocle le sont entre elles.

Hippocrate naquit dans l'île de Cos vers 460 av. J.-C., dans la famille des Asclépiades (la tradition veut qu'il soit le descendant à la 20e génération d'Asclépios). Il aurait étudié avec son père Héraclide ; peut-être entendit-il aussi Hérodicos à Cnide (et reçut-il une formation à Memphis en Égypte).

Il fit de nombreux voyages à travers toute la Grèce, pratiquant la médecine itinérante. Il connut notamment Démocrite lors de ses voyages.

De son vivant, sa renommée comme médecin était très grande et il fut très honoré en tant que tel. Le roi des Perses, Ataxerxès, lui proposa de devenir son médecin, mais il refusa.

Il aurait fondé son école à Cos vers 425, il y formait des disciples laïcs. Sur sa vieillesse, il en aurait laissé la direction à son gendre Polybe.

Il serait mort lors d'un voyage à Larisse, en Thessalie, à un âge très avancé (entre 90 et 100 ans).

L'école de Cnide aurait été fondée dans la première moitié du Ve siècle av. J.-C. par Euryphon et Hérodicos (le frère de Gorgias ?). Elle est donc un peu antérieure à Hippocrate (460-370) et à l'école de Cos dont il passe pour le fondateur ou, du moins, le membre qui lui donna toute son importance (un autre membre important fut Polybe, le gendre et successeur d'Hippocrate à Cos) encadré 162. Hippocrate reprochait aux Cnidiens un empirisme trop étroit, la reconnaissance d'un trop grand nombre de maladies (3 tétanos, 3 phtisies, 4 ictères, etc.) du fait de la prise en considération non sélective de trop de détails dans la description des symptômes, un usage trop exclusif de la purgation et du lait et petit-lait. Malgré ces différences certaines dans la pratique médicale proprement dite, il ne semble pas que les théories médicales des deux écoles aient été fondamentalement différentes : on y trouve des humeurs (4 en général, mais ce nombre peut varier : sang, phlegme ou pituite, bile jaune, bile noire) qui sont en équilibre dans l'état de santé, et en déséquilibre lors de la maladie ; ce qui montre une certaine unité des thèses médicales grecques puisque des notions comparables figuraient déjà chez Alcméon et Empédocle.

Nous ne chercherons pas ici à mettre en évidence telle ou telle relation historique entre les différentes écoles, pas plus qu'à les opposer les unes aux autres. Nous présenterons simplement ce qui est le plus important ensemble de textes médicaux de l'Antiquité grecque, et même de toute l'Antiquité : la collection hippocratique. C'est, nous semble-t-il, la meilleure manière d'expliciter ce qu'était la médecine grecque de cette époque. Que ces connaissances soient à attribuer à tel ou tel médecin, à telle ou telle école, est certes très important pour l'histoire des idées ; mais les renseignements dont on peut disposer sont tellement fragmentaires et sont passés par tant d'intermédiaires au cours des temps, que chacun d'eux devrait être accompagné d'un appareil critique beaucoup trop spécialisé et volumineux pour un tel ouvrage.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA COLLECTION

La collection hippocratique est composée d'une soixantaine de traités (plus ou moins, selon la manière dont on regroupe les différents textes entre eux). L'encadré 163 donne les titres et un bref résumé de l'argument de chacun d'eux, d'après l'édition et la traduction qu'en a faites Émile Littré au milieu du XIXe siècle.

Quoique pendant des siècles ils aient été attribués à Hippocrate lui-même, ces traités ne sont pas tous d'un même auteur. L'encadré indique ceux que E. Littré attribue soit à Hippocrate lui-même, soit à son gendre Polybe, soit à des médecins appartenant à l'école de Cos (c'est quand même l'essentiel de la collection).

Ces traités sont de longueurs inégales (l'équivalent d'une page imprimée pour le traité De l'anatomie, plus de deux cents pour l'ensemble des traités Des maladies des femmes et Des femmes stériles). Ils sont de formes diverses (par exemple, simples recueils de notes comme le traité Des épidémies, vastes ouvrages sur un thème donné comme les traités Des maladies des femmes et Des femmes stériles, abrégés comme le traité Du Mochlique, ouvrages de médecine populaire comme le traité Des affections, traités de physiologie comme De la nature de l'homme). Ils se contredisent parfois (ainsi le traité Des vents et le traité De l'ancienne médecine : le premier donne une cause unique à toutes les maladies, l'air, conception que critique expressément le second).

Du fait de sa longueur (l'édition Littré comprend dix forts volumes) et de sa variété, la collection hippocratique est très difficile à débroussailler. Ici, nous ne chercherons pas à entrer dans le détail de ces questions. Puisqu'on admet en général que ces textes datent pour la plupart de la période comprise entre 450 et 350 (ce qui fait que certains sont un peu antérieurs et d'autres un peu postérieurs à Hippocrate lui-même), nous considérerons qu'ils sont représentatifs de la médecine grecque de cette période, avec ses contradictions, ses courants différents et concurrents.

163. LA COLLECTION HIPPOCRATIQUE

(Réf. : Littré)

(H) : attribué à Hippocrate par E. Littré

(P) : attribué à Polybe par E. Littré

(E) : attribué à un autre médecin de l'école de Cos par E. Littré

De l'ancienne médecine (H) : Polémique contre les médecins qui construisent des systèmes a priori. Nécessité d'un empirisme raisonné. La santé est un juste mélange des humeurs ; la maladie une inégalité entre ces humeurs.

Des airs, des eaux et des lieux (H) : Influence sur la santé et les maladies de l'exposition des villes par rapport au Soleil et aux vents, de la qualité des eaux, des saisons.

Du pronostic (H) : Concerne en fait la manière dont il convient d'examiner le malade, la valeur réciproque des symptômes, la manière de juger du cours de la maladie, etc.

Du régime dans les maladies aiguës. Appendice au traité du régime dans les maladies aiguës (E) : Quel régime alimentaire donner dans différentes maladies aiguës (contient la critique des médecins cnidiens). L'appendice est composé de fragments juxtaposés.

Épidémies : N.B. : ne concerne pas les épidémies au sens moderne du mot. Epidemos signifie en grec « qui va çà et là, qui circule parmi le peuple » ; il s'agit ici de notes prises par les médecins lors de leurs voyages (médecine itinérante).

Les traités des Épidémies comptent 7 livres :

– Livres I et III (H) : Les mieux construits. Recueils d'observations sur la situation sanitaire de régions données en fonction de la saison et des conditions atmosphériques. Contient aussi l'exposé de différents cas de maladies chez tel et tel individu.

– Livres II, IV, V, VI et VII : Notes sans rédaction définitive sur des sujets très divers (différentes maladies selon la saison, exposés de cas particuliers, etc.)

Des plaies de la tête (H) : Description du crâne et de ses sutures. Les différentes sortes de blessures à la tête, leur examen, le pronostic, les traitements.

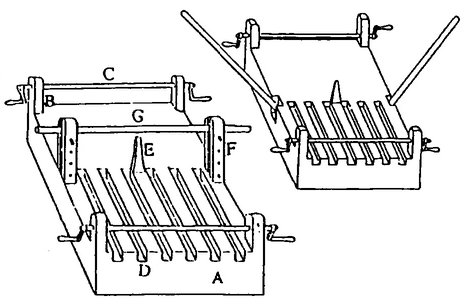

De l'officine du médecin : Conseils sur la disposition de l'officine du médecin. Manière de mettre les pansements (avec description des différentes pièces de ceux-ci), de réduire les fractures.

Des fractures (H) : Réduction et bandage des fractures et des luxations, de manière générale et selon leurs localisations.

Des articulations (H) : Soins à donner dans diverses luxations, fractures, déplacements de vertèbres, pied bot, amputations accidentelles d'un membre.

Mochlique (H ?) : Abrégé des deux traités précédents, avec un résumé des notions anatomiques correspondantes.

Aphorismes (H) : Recueils (7 sections) de propositions traitant de sujets très variés, sans relations les unes avec les autres.

Serment (H) : Serment de déontologie, voir son texte dans l'encadré 164.

De la loi (H) : Conditions nécessaires pour être médecin (enseignement, déontologie).

Des humeurs : Suite de remarques détachées en rapport avec la théorie hippocratique (crase. crise, mouvements des humeurs, ...).

Prénotions coaques (c.à.d. « de Cos ») : Suite de propositions détachées très diverses. Antérieur à Hippocrate.

Prorrhétique : antérieur à Hippocrate.

– Livre I : Série de propositions isolées (figurant déjà presque toutes dans les Prénotions coaques).

– Livre II : Critiques sur la prétendue exactitude des diagnostics. Remarques sur différentes maladies, leurs diagnostics, leurs pronostics.

De l'art (E) : Traité polémique, combattant ceux qui prétendent que la médecine n'existe pas et que ses résultats ne sont dus qu'au hasard.

De la nature de l'homme (P) : Exposé de la théorie des quatre humeurs. Contient aussi une description du système veineux.

Des vents (H ?, E ?) : Discours sophistique cherchant à montrer que la cause des maladies est l'air, spécialement l'air qui est dans le corps (à rapprocher des théories d'Anaximène et de Diogène d'Apollonie).

De l'usage des liquides : Usage de l'eau douce, de l'eau de mer, du vin, du vinaigre, chauds et froids. (Sans doute le résumé d'un ouvrage plus important qui a disparu.)

Des maladies : 4 livres.

– Livre I (E) : Idées générales sur les issues des maladies, sur la manière de traiter.

– Livres II et III (E) : Exposés de diverses maladies et de leurs traitements. Ces deux livres ont sans doute une origine cnidienne.

– Livre IV : Voir un peu plus loin dans la collection.

Des affections internes : Comme les livres II et III du précédent.

Des affections (E) : Traité de médecine populaire (explication simple de la théorie médicale).

Des lieux dans l'homme (E) : Traité théorique. Contient une anatomie sommaire.

De la maladie sacrée (E) : Toutes les maladies, y compris la maladie sacrée (épilepsie) ont des causes naturelles. La fonction intellectuelle et morale se situe dans le cerveau (et non dans la poitrine).

Des plaies (E) : Comme le titre l'indique.

Des hémorroïdes (E) : Comme le titre l'indique.

Des fistules (E) : Comme le titre l'indique.

Du régime (E) : 4 livres.

– Livre I : Rapport alimentation/exercice physique. Ce livre contient aussi une théorie où il est dit que les animaux sont composés de feu et d'eau, que la nutrition se fait parce que les aliments contiennent des parties de tout ce qu'il y a dans le corps, que rien ne naît et rien ne meurt (influence vraisemblable d'Anaxagore).

– Livre II : Importance de la contrée, des vents, aliments, boissons, bains, etc.

– Livre III : Les signes de rupture de l'équilibre entre l'alimentation et l'exercice.

– Livre IV (Livre des Songes) : Il y a des songes d'origine divine et d'autres d'origine corporelle, les premiers relèvent du devin, les seconds du médecin (comparer à l'ancienne coutume de l'incubation du malade dans le temple, aux pieds de la statue du dieu qui lui envoie un songe où son traitement est indiqué).

Du fœtus de 7 mois. Du fœtus de 8 mois (E) : Tentative d'explication de ce que le prématuré de 7 mois peut vivre, mais pas celui de 8 mois (?). C'est la fin du 9e mois qui est le terme normal de la grossesse. Douleur et difficulté de l'accouchement pour le fœtus.

Des maladies des femmes (2 livres). Des femmes stériles : Traité gynécologique. Contient notamment la théorie de l'hystérie liée aux déplacements de l'utérus. Le second traité étudie les différentes causes de la stérilité et leurs remèdes.

De la nature de la femme : Traité gynécologique ; condensé du traité Des maladies des femmes.

Des maladies des jeunes filles : Hystérie, épilepsie, etc. chez les jeunes filles à la puberté.

De la superfétation : Extraits des traités Des maladies des femmes et Des femmes stériles, plus un passage sur la superfétation.

De l'excision du fœtus : Extraction, par découpage, du fœtus mort.

De l'anatomie : Très brève énumération des différentes parties internes du tronc.

De la dentition : La dentition chez les enfants, les maladies inhérentes.

Des glandes : Amygdale, ganglions lymphatiques du cou, des aisselles, de l'aine, ganglions mésentériques, reins, seins, cerveau.

Des chairs : Sorte de traité de physiologie théorique accordant une grande importance au nombre 7.

Des semaines : Importance du nombre 7 dans la constitution du monde et de l'homme.

Du cœur : Anatomie (assez bonne) et physiologie (fausse) du cœur (ici c'est le ventricule gauche qui est le siège de l'intelligence, ce n'est plus le cerveau comme dans le traité De la maladie sacrée).

Du régime salutaire (P) : Traité de diététique (différents régimes selon les cas, les saisons, les âges, les activités, pour grossir, pour maigrir, ...).

De l'aliment : Physiologie de la nutrition (les veines, par le foie, portent partout les aliments ; les artères, par le cœur, portent partout l'air de la respiration – rien n'est dit sur l'interaction entre l'air et les aliments ; N.B. : artères, trachée-artère, bronches sont plus ou moins confondues entre elles en une seule classe opposée aux veines – structures différentes, observation que les artères sont pleines d'air dans les cadavres, et les veines pleines de sang).

De la vision : Différentes maladies des yeux, et leurs traitements.

De la nature des os : Traité anatomique (os et divers organes, spécialement les veines).

Du médecin : Généralités sur l'instruction et le comportement que doit avoir le médecin. Conseils généraux pratiques (pansements, saignées, cautérisations, ventouses, etc.).

De la bienséance : Recommandations diverses aux médecins.

Préceptes : Principes généraux de la médecine : l'expérience raisonnée. Déontologie.

Des crises. Des jours critiques : Compilations de sentences diverses provenant d'autres traités.

Lettres, discours, décrets : Divers textes de cette nature, attribués à Hippocrate ou en rapport avec lui, achèvent l'édition de la collection par E. Littré.

ORIENTATION GÉNÉRALE DE LA MÉDECINE HIPPOCRATIQUE

La première caractéristique de la médecine hippocratique est sa laïcité : elle est totalement indépendante de la religion et de la magie. Les médecins ne sont plus des prêtres, intercédant auprès de la divinité et vivant d'offrandes, mais des hommes exerçant un métier et rétribués pour cet exercice (par le malade ou par la cité). La médecine n'est plus un sacerdoce, mais une technique et un art. Les causes des maladies n'ont plus rien de surnaturel, même celles de la maladie sacrée (épilepsie) et des maladies mentales. On ne trouve guère que certains rêves à qui l'on reconnaît une origine divine (les autres sont dits avoir une origine corporelle), mais le traité Des songes précise aussitôt que ces songes divins relèvent du devin et non pas du médecin (on est loin de la pratique de l'incubation où le dieu apparaissait en rêve au malade pour lui révéler son traitement).

Comme les causes, les remèdes préconisés sont tous naturels ; on n'y trouve aucune incantation, aucun exorcisme, ou autres procédés analogues. Outre les traitements chirurgicaux, la médecine hippocratique a recours à diverses substances minérales, végétales, animales, sous formes de potions, d'onguents, de cataplasmes, etc., à des régimes alimentaires, des bains, des massages, etc. On y reviendra plus en détail par la suite.

Sous-jacents à cette laïcisation (sans qu'on puisse dire s'ils en sont la cause ou l'effet), il y a les principes mêmes de la pratique médicale. D'une part, Hippocrate critique en médecine le rationalisme a priori : on ne peut comprendre les maladies et, a fortiori, les soigner en se donnant un principe a priori et en construisant à partir de lui un système par un pur raisonnement (ce que fait, par exemple, l'auteur du traité Des vents en posant l'air comme principe et en établissant un système a priori se fondant sur lui pour expliquer toutes les maladies). Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême opposé, un pur empirisme. Hippocrate reproche ainsi aux médecins cnidiens (Anc. Méd.) de trop suivre les données de l'observation, et d'admettre un trop grand nombre de maladies, car ils ne discriminent pas ce qui, dans les symptômes, est véritablement signifiant et ce qui est subalterne (ce qui relève du cas individuel plutôt que de la maladie en tant qu'entité pathologique).

S'il ne faut pas raisonner a priori dans le vide, ni suivre de trop près les données immédiates de l'expérience, il faut raisonner sur l'expérience :

Celui qui sait cela doit, pour pratiquer la médecine, s'attacher non pas seulement à la probabilité du raisonnement, mais à l'expérience raisonnée. Le raisonnement est une sorte de mémoire synthétique de ce qui a été perçu par la sensibilité. La sensibilité, affectée d'abord et messagère des objets pour l'intelligence, a une claire représentation ; la raison, recevant souvent, observant par quoi, quand et de quelle façon, et mettant en réserve dans elle-même, se ressouvient. Je loue donc aussi le raisonnement, s'il prend son point de départ dans l'occurrence et conduit la déduction d'après les phénomènes. Car si le raisonnement prend son point de départ dans ce qui se fait manifestement, il se trouve être dans le domaine de l'intelligence, qui, elle, reçoit des autres chaque chose. Il faut donc croire que la nature est mue et enseignée par les choses nombreuses et diverses, sous l'action d'une force nécessaire. L'intelligence, prenant à elle, comme je l'ai dit, finit par conduire à la vérité. Mais si elle part non d'une direction manifeste mais d'une construction probable, elle se jette souvent dans une condition difficile et douloureuse. [...] Le fait est qu'on tirera parti non de ce qui s'opère par le raisonnement seul, mais de ce qui s'opère par démonstration d'œuvre ; car l'affirmation qui est en paroles est glissante et faillible. Aussi en général, il faut se tenir à ce qui est et s'y attacher sans réserve, si l'on veut obtenir cette aptitude facile et sûre que nous nommons médecine. (Préceptes)

Une bonne illustration de cet empirisme rationalisé est la manière dont les traités hippocratiques préconisent d'examiner le malade, d'établir le diagnostic et d'évaluer le pronostic :

Savoir que les jugements se font par les yeux, les oreilles, le nez, la main, et les autres moyens par lesquels nous connaissons. Le malade, l'opérateur, celui-ci ou palpant, ou flairant, ou goûtant. À remarquer aussi : cheveux, couleur, peau, veines, parties nerveuses, muscles, chairs, os, moelle, [...] tremblements, spasmes, hoquets, ce qui est relatif à la respiration, déjections ; moyens par lesquels nous connaissons. (Épidémies IV – il faut se rappeler que ce livre des Épidémies est un recueil de notes sans rédaction).

Faire le résumé du mode de production, du point de départ, de discours multipliés et d'explorations minutieuses, et reconnaître les concordances des symptômes entre eux, puis derechef les discordances entre ces concordances, enfin les nouvelles concordances entre ces discordances, jusqu'à ce que des discordances résulte une concordance seule et unique ; telle est la méthode ; de cette façon on vérifiera une appréciation exacte, et on trouvera le défaut d'une appréciation vicieuse. [...] Ne rien faire au hasard, ne rien manquer à observer. Amener les contraires par gradation, et, dans cette gradation, mettre des intermissions. (Épidémies IV)

Examiner la constitution de la maladie d'après les premières excrétions ; examiner comment sont les urines, quel est l'affaiblissement du corps, le changement de couleur, la diminution de la respiration et tout le reste successivement. Il faut savoir si les évacuations sont semblables (à ce qu'elles sont dans l'état de santé) : les déjections, l'urine, les menstrues, les crachats, les mucosités nasales, la vue, la sueur, les matières fournies par les abcès, par les blessures, par les éruptions ; ce que produit le bénéfice de la nature ou celui de l'art. (Des humeurs)

Dans les maladies aiguës, le médecin fera les observations suivantes : il examinera d'abord le visage du malade, et verra si la physionomie est semblable à celle des gens en santé, mais surtout si elle est semblable à elle-même (c. -à-d. à ce qu elle est quand le patient est en santé). Ce serait l'apparence la plus favorable, et plus elle s'en éloignera, plus le danger sera grand. Les traits ont atteint le dernier degré d'altération quand le nez est effilé, les yeux enfoncés, les tempes affaissées, les oreilles froides et contractées, les lobes des oreilles écartés, la peau du front sèche, tendue et aride, la peau de toute la face jaune ou noire, ou livide, ou plombée. [...] Si les yeux fuient la lumière, s'ils se remplissent involontairement de larmes, s'ils s'écartent de leur axe, si l'un devient plus petit que l'autre ; si le blanc se colore en rouge, s'il y paraît des veinules livides ou noires, s'il se montre de la chassie autour de la prunelle, [...] ; si les prunelles sont desséchées et ternes, ou si la coloration de tout le visage est altérée, l'ensemble de ces signes est mauvais et de funeste augure. (Suit la description de la position où l'on trouve couché le malade, de ses attitudes, de la température de ses différentes parties, la description des états normaux et pathologiques dans les mouvements des mains, la sueur, l'hypocondre, le sommeil, les selles, l'urine, etc.) (Du pronostic)

On voit d'après ces citations que ce qui est recommandé est l'examen total du malade, de son état général aussi bien que des symptômes particuliers. Que l'on doit rapporter des observations entre elles, comparer à l'état de santé, etc. Lorsque l'observation directe ne permet pas de conclure immédiatement, il faut employer des moyens détournés ; ainsi, dans la citation suivante, il s'agit de rechercher si une blessure à la tête a ou non entraîné une fracture du crâne (N.B. : la rugine, dont il y est question, est un instrument de chirurgie pour râcler l'os) :

... si vous ne reconnaissez pas que l'os ait été fracturé ou contus, ou fracturé et contus. et que malgré vos efforts vous ne puissiez rien voir, il faut, versant sur l'os la substance soluble la plus noire, oindre la plaie avec le médicament noir, qui est soluble ; après quoi, on placera un linge humecté d'huile ; ensuite on appliquera un cataplasme de pâte d'orge, et le bandage. Le lendemain, on lèvera l'appareil, on nettoiera la plaie, et l'on ruginera. Si, au lieu d'être intact, l'os est fracturé et contus, toute la partie saine restera blanche sous la rugine ; mais la fracture et la contusion, ayant été pénétrées par le médicament qui s'est fondu et qui est noir, présenteront une couleur noire au milieu du reste de l'os, qui sera blanc. Derechef on ruginera en profondeur cette fracture qui se montre noire ; et, si la rugine l'enlève et la fait disparaître, vous avez affaire à une contusion plus ou moins forte de l'os, laquelle avait en même temps produit la fissure que la rugine a effacée. Mais la fracture même qui s'enlève ainsi excitera moins de crainte et causera moins d'embarras. Si au contraire elle s'étend en profondeur et ne veut pas s'effacer sous la rugine, un tel accident réclame le trépan. (Des plaies de la tête)

Ces observations sont utilisées non seulement pour le diagnostic, mais aussi pour évaluer l'évolution de la maladie, ce qui est bon ou mauvais signe dans cette évolution :

Voici, le cas échéant, des conséquences inévitables : dans les plaies, la lésion des grosses parties nerveuses estropie, ainsi que la lésion des têtes de muscles, surtout aux cuisses ; on meurt si on est blessé à l'encéphale, à la moelle épinière, dans le foie, dans le diaphragme, à la vessie, ou dans une veine à hémorragie, ou au cœur ; on ne meurt pas quand on est blessé en des parties où ne sont pas ces organes, mais qui en sont le plus loin. Quant aux maladies, la mort est inévitable lorsqu'on est affecté de phtisie, d'hydropisie anasarque, quand une femme enceinte est prise de péripneumonie, de causus. de pleurésie, de phrénitis, ou d'érysipèle de la matrice. Il y a doute pour la vie ou la mort dans la péripneumonie, le causus, la phrénitis, la pleurésie. [...] Ne sont pas mortelles, à moins de quelques complications : les fluxions aux parties inférieures, la mélancolie, la podagre, la coxalgie, le ténesme [...] ; mais elles laissent fréquemment des lésions permanentes : résolution des pieds et des mains, impuissance de la voix, paralysie par l'effet de la bile noire, claudication par suite de coxalgie, perte de la vue et de l'ouïe par des dépôts de pituite. [...]

Nécessairement un mal sera suivi d'un mal, en ces cas : si le frisson vient, la fièvre surviendra ; une partie nerveuse, tranchée, amène le spasme ; une partie nerveuse tranchée ne se réunit pas, et elle cause une violente inflammation ; quand le cerveau éprouve une commotion et souffre d'un coup, nécessairement le blessé perd la parole, et ne voit ni entend ; si le cerveau reçoit une blessure, il survient de la fièvre, des vomissements de bile, et la paralysie de quelque partie du corps, et le blessé succombe ; l'épiploon. quand il fait issue au-dehors, tombe nécessairement en pourriture ; du sang qui, d'une plaie ou d'une veine, s'épanche dans le ventre supérieur (c.-à-d. la poitrine) devient nécessairement du pus.

Il est mauvais que, dans une pleurésie ou une péripneumonie ou un empyème, le ventre se dérange ; mais chez un fébricitant ou un blessé la constipation ne vaut rien. Dans l'hydropisie, dans l'affection de la rate, dans la leucophlegmasie, une violente diarrhée est avantageuse. Il est fâcheux qu'un érysipèle répandu au-dehors rentre en dedans, mais avantageux que du dedans il vienne au-dehors. Le vomissement qui survient dans une forte diarrhée est favorable... (Des maladies, Livre I)

Tout ceci nécessite que les observations soient soigneusement notées, collectées et comparées, de sorte que soient dégagés les principes régissant l'évolution des maladies, les lois permettant d'établir un diagnostic et un pronostic à partir des symptômes. Ce qui a sans doute été fait dans les temples et qui a été poursuivi de manière élaborée par l'école de Cos. Les Épidémies sont des recueils de telles observations de cas. En voici quelques-unes, choisies parmi les plus courtes (il en existe de bien plus détaillées – voir aussi les encadrés 166 et 168 pages 398 et 412, consacrés à l'empyème et à la trépanation) :

Méton fut pris d'une forte fièvre avec une pesanteur douloureuse dans les lombes. Le second jour, ayant bu beaucoup d'eau, il eut une bonne évacuation alvine. Troisième jour, pesanteur de tête, selles ténues, bilieuses, rougeâtres. Quatrième jour, tout s'aggrava ; il eut, de la narine droite, deux fois une petite épitaxis ; la nuit fut pénible ; les selles furent semblables à celles du troisième jour ; les urines furent noirâtres, elles présentèrent un nuage noirâtre et dispersé ; elles ne déposèrent pas. Le cinquième jour, abondant écoulement d'un sang pur de la narine gauche ; le malade sua. ce fut une crise ; mais après la crise, il eut de l'insomnie, du délire, des urines ténues, noirâtres. On lui administra des affusions tièdes sur la tête ; il dormit, il revint à lui ; chez ce malade, il n'y eut point de récidive mais il eut plusieurs épitaxis après la crise. (Épidémies, Livre I)

Le surveillant du grand navire qui eut le doigt indicateur (index) et l'os de la main droite écrasés par l'ancre, fut pris d'inflammation, de sphacèle et de fièvre. Il fut purgé modérément le cinquième jour ; la chaleur et la douleur diminuèrent, une petite portion de doigt se sépara. Après le septième jour il sortait une humeur passable ; ensuite il se plaignit de sa langue, disant ne pas pouvoir tout articuler ; pronostic : opisthotonos (tétanos). Les mâchoires serrées se joignaient l'une contre l'autre ; puis le cou fut pris ; le troisième jour, le corps tout entier était contracté en arrière avec sueur. Le sixième jour après le pronostic, il mourut. (Épidémies, Livre VII)

Non seulement ces traités des Épidémies relatent des cas particuliers, mais ils établissent de véritables bilans sanitaires de régions données, en fonction notamment des conditions atmosphériques :

Dans l'île de Thasos, durant l'automne, vers l'équinoxe et pendant que les Pléiades furent sur l'horizon (c.-à-d., pour Thasos, environ cinquante jours après l'équinoxe d'automne), pluies abondantes, doucement continues, avec des vents du midi ; hiver austral, petits vents du Nord. sécheresse ; en somme tout l'hiver eut une apparence de printemps. Le printemps, à son tour, eut des vents du midi, des fraîcheurs et de petites pluies. L'été fut en général nuageux et sans eau, les vents étésiens ne soufflèrent que peu, avec peu de force et sans régularité. Toutes les circonstances atmosphériques ayant été australes et avec sécheresse, un intervalle où la constitution fut contraire et boréale, au début du printemps, fit naître quelques causus ; ces fièvres furent généralement modérées ; il y eut peu d'hémorragies nasales, et aucun malade ne mourut. Il se forma des oreillons chez plusieurs d'un seul côté, chez le plus grand nombre des deux côtés, mais sans que le malade eût de la fièvre et fût obligé de s'aliter ; quelques-uns cependant eurent un peu de chaleur ; ces tumeurs se dissipèrent chez tous sans accidents ; aucune ne suppura, ainsi que cela arrive aux tumeurs nées d'une autre cause. Voici quels en étaient les caractères : elles étaient molles, grandes, diffuses, sans inflammation, sans douleur ; elles disparurent chez tous sans aucun signe. Elles se manifestèrent chez des adolescents, chez des hommes dans la fleur de l'âge, surtout chez ceux qui se livraient aux exercices gymnastiques de la palestre ; peu de femmes en furent atteintes. La plupart des malades avaient des toux sèches ; ils toussaient et n'expectoraient rien ; et la voix devenait rauque. Chez quelques-uns bientôt, chez d'autres plus tard, il se formait une inflammation douloureuse du testicule, tantôt d'un seul côté, tantôt des deux ; les uns avaient de la fièvre, les autres n'en avaient point ; la plupart en souffraient beaucoup. Du reste, les Thasiens ne vinrent pas chercher de secours dans l'officine du médecin. (Épidémies, Livre I)

De tels bilans sanitaires servent, avec les descriptions de cas particuliers, à évaluer la probabilité d'apparition de telle ou telle maladie selon la saison, le climat, l'âge de l'individu, sa constitution, son type d'activité, etc. :

Quant aux saisons, pendant le printemps et le commencement de l'été, les enfants, et ceux qui approchent le plus de cet âge, vont le mieux et jouissent de la meilleure santé ; pendant l'été et, en partie, l'automne, les vieillards ; pendant le reste de l'automne et l'hiver, les âges intermédiaires.

Toutes les maladies naissent dans toutes les saisons ; mais certaines, en certaines saisons, naissent et s'exaspèrent de préférence.

En effet, dans le printemps règnent les affections maniaques, mélancoliques, épileptiques ; des hémorragies, des angines, des coryzas, [...], des furoncles et des affections arthritiques.

En été règnent quelques-unes des maladies précédentes, et de plus des fièvres continues, des causus, beaucoup de fièvres tierces, des vomissements, [...].

En automne, beaucoup des maladies de l'été, et des fièvres quartes, des fièvres erratiques, des engorgements de la rate, des hydropisies, [...], les affections maniaques et les affections mélancoliques.

En hiver, des pleurésies, des péripneumonies, des coryzas, des enrouements, des toux, [...].

Voici ce qui arrive suivant les âges : chez les enfants petits et nouveau-nés, des aphtes, des vomissements, des toux, des insomnies, des terreurs, des inflammations de l'ombilic, des suintements d'oreilles.

À l'approche de la dentition, des inquiétudes des gencives, des fièvres, des convulsions, des diarrhées, surtout pendant la sortie des dents canines, et chez les gros enfants ainsi que chez ceux dont le ventre est resserré.

À un âge un peu plus avancé, des amygdalites, des luxations en avant de la vertèbre de la nuque, des asthmes, des calculs, des lombrics, des ascarides, [...].

À un âge plus avancé encore et à l'approche de la puberté, beaucoup des maladies précédentes, de plus des fièvres longues surtout et des épitaxis.

La plupart des maladies, chez les enfants, se jugent, les unes en quarante jours, les autres en sept mois, d'autres en sept années, d'autres, enfin, à l'approche de la puberté ; mais celles qui persistent et qui ne disparaissent pas chez les garçons à la puberté, chez les filles à l'époque de la menstruation, se prolongent d'ordinaire indéfiniment.

Chez les jeunes gens (de 21 ans à 25), des hémoptysies, des phtisies, des fièvres aiguës, des épilepsies et les autres maladies, mais surtout les précédentes.

Chez les individus qui ont passé cet âge. des asthmes, des pleurésies, des péripneumonies, des léthargus, [...].

Chez les personnes âgées, des dyspnées, des catarrhes accompagnés de toux, des stranguries, des dysuries, des douleurs articulaires, [...] des cataractes, des duretés de l'ouïe. (Aphorismes, 3e section, no 18 à 31)

On peut évidemment discuter tel ou tel point, contester sa valeur scientifique ; il n'en reste pas moins vrai que l'orientation générale de la médecine hippocratique est ici très proche, dans sa méthode sinon dans le détail de son application , de ce qui est aujourd'hui la médecine scientifique. L'une des causes reconnues des maladies réside manifestement dans les facteurs externes tels que le climat et les conditions atmosphériques : le médecin doit donc considérer le malade dans son environnement, et non pas de manière isolée. Aussi :

Celui qui veut approfondir la médecine doit faire ce qui suit : Il considérera d'abord les saisons de l'année et l'influence respective que chacune d'elles exerce ; car, non seulement elles ne se ressemblent pas l'une l'autre, mais encore dans chacune d'elles les vicissitudes apportent de notables différences ; puis il examinera quels sont les vents chauds et froids, surtout ceux qui sont communs à tous les pays, ensuite ceux qui sont propres à chaque localité. Il est nécessaire de connaître aussi la qualité des eaux, qui, si elles diffèrent par la saveur et par le poids, ne diffèrent pas moins par leurs propriétés. Donc, lorsqu'un médecin arrive dans une ville à lui inconnue, il en observera la situation et les rapports avec les vents et avec le lever du soleil, car les mêmes effets ne sont pas produits par une exposition au Nord, ou au Midi, ou au Levant, ou au Couchant. Il acquerra des notions très précises sur la nature des eaux dont les habitants font usages, si elles sont lacustres et molles, ou dures et sortant de lieux élevés et rocailleux, ou crues et saumâtres ; il étudiera les divers états du sol, qui est tantôt nu et sec, et tantôt boisé et arrosé, tantôt bas et brûlé de chaleurs étouffantes, tantôt haut et froid. Il reconnaîtra le genre de vie des habitants, qui sont ou amis du vin, de la bonne chère et du repos, ou laborieux, adonnés aux exercices du corps, mangeant beaucoup et buvant peu. (Des airs, des eaux et des lieux)

164. LA DÉONTOLOGIE, LE SERMENT

Outre les orientations générales de laïcité et d'empirisme raisonné, le médecin hippocratique inclut dans sa pratique des principes éthiques et déontologiques. Nous donnons ci-dessous le texte du serment hippocratique (remarquer dans celui-ci la curieuse restriction concernant l'opération de la taille, c'est-à-dire l'extraction des calculs de la vessie ; certains pensent que c'est en raison des dangers d'une telle opération ; d'autres, qu'il s'agit d'une erreur de transcription : « taille » au lieu de « castration »), Il y a dans la collection d'autres textes précisant le comportement que doit avoir le médecin vis-à-vis de son malade (soit dans des traités purement déontologiques, soit dans des remarques parsemant les traités techniques). Il faut respecter la pudeur du malade, ne pas lui demander dès l'abord des honoraires, il ne faut pas que ces honoraires soient trop élevés, il faut même soigner gratuitement les pauvres, il faut veiller à ce que le traitement ne laisse pas de séquelles (par exemple, bien réduire les fractures de la jambe, afin que le malade ne reste pas boiteux), etc. Si un tel serment a pu être, à l'origine, une garantie du malade contre la puissance du médecin (encore proche du magicien dans l'imaginaire populaire), ce n'est plus le cas à l'époque d'Hippocrate où il semble qu'aient déjà été élaborées une éthique et une déontologie médicales.

Serment

Je jure par Apollon, médecin, par Asclépios, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment suivant : Je mettrai mon maître en médecine au même rang que les auteurs de mes jours, je partagerai avec lui mon avoir, et, le cas échéant, je pourvoirai à ses besoins ; je tiendrai ses enfants pour des frères, et, s'ils désirent apprendre la médecine, je la leur enseignerai sans salaire ni engagement. Je ferai part des préceptes, des leçons orales et du reste de l'enseignement à mes fils, à ceux de mon maître, et aux disciples liés par un engagement et un serment suivant la loi médicale, mais à nul autre. Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison, si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion ; semblablement, je ne remettrai à aucune femme un pessaire abortif. Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté. Je ne pratiquerai pas l'opération de la taille, je la laisserai aux gens qui s'en occupent. Dans quelque maison que j'entre, j'y entrerai pour l'utilité des malades, me préservant de tout méfait volontaire et corrupteur, et surtout de la séduction des femmes et des garçons, libres ou esclaves. Quoi que je voie ou entende dans la société pendant l'exercice de ma profession, je tairai ce qui n'a jamais besoin d'être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas. Si je remplis ce serment sans l'enfreindre, qu'il me soit donné de jouir heureusement de la vie et de ma profession, honoré à jamais parmi les hommes ; si je le viole et me parjure, puissé-je avoir un sort contraire.

Le médecin hippocratique doit être un « savant universel », mais aussi un « honnête homme » (encadré 164). Pour comprendre la maladie et la soigner, il faut connaître le « tout » : les lieux et leur exposition, le climat, la saison, les eaux, les vents, l'âge du malade, sa constitution, son type d'activité, de régime alimentaire, sans oublier les conditions de déclenchement de la maladie, l'observation minutieuse de tous les symptômes et de l'état général du malade ; il faut mettre tout cela en relations, trier ce qui est signifiant et ce qui est accessoire – et établir un diagnostic, un pronostic et un traitement. Dispose-t-on pour cela d'une théorie médicale douée d'une quelconque efficacité dans ce travail ?

ANATOMIE, PHYSIOLOGIE ET THÉORIE MÉDICALE

La collection hippocratique comprend quelques descriptions anatomiques, en général assez sommaires, mais dont certaines présentent un degré de précision suffisant pour laisser penser qu'il y avait eu des dissections bien menées (voir ci-dessous la description du cœur et de ses valvules). On pourrait en inférer qu'il existait des traités détaillés qui ne nous sont pas parvenus, sinon sous des formes abrégées (comme dans le Mochlique ou dans le traité De l'anatomie) ; en remarquant cependant que la théorie médicale hippocratique pouvait se passer d'une anatomie précise, à laquelle elle se réfère peu. Les citations suivantes donnent deux des meilleures descriptions anatomiques de toute la collection.

Le cœur est d'une forme pyramidale et d'une couleur rouge foncé. Une tunique lisse l'enveloppe, dans laquelle est un peu de liquide semblable à de l'urine, de sorte que vous diriez que le cœur se tourne dans une vessie. Cela existe, afin qu'il batte vigoureusement en bonne garde. Il y a juste autant de liquide qu'il en faut pour remédier au feu qui brûle le cœur. Ce liquide est une sérosité filtrée par le cœur qui boit, reçoit et consume, lappant la boisson qui arrive au poumon. [...] Le cœur est un muscle très fort, non par les nerfs (c'est-à-dire les parties tendineuses) mais par le feutrage de la chair. Il a sous une seule enveloppe deux ventricules séparés, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ils ne se ressemblent point : celui de droite gît sur l'orifice et est attenant à l'autre (je dis le ventricule de droite, mais du côté gauche, car le cœur entier a son siège de ce côté) ; de plus, il a beaucoup d'ampleur, et est bien plus grand que l'autre ; il n'occupe pas l'extrémité du cœur mais il en laisse solide le bout, et il est comme cousu par-dehors. L'autre gît par dessous principalement, et répond directement à la mamelle gauche surtout, où le battement se fait sentir. [...]

(Valvules sigmoïdes). Il y a une paire de ces aortes, aux portes desquelles sont disposées trois membranes de chaque côté, arrondies à leur extrémité, en forme de demi-cercle ; et, en se rapprochant, c'est merveille comme elles ferment les orifices, limites des aortes. Après la mort, si, connaissant le rite ancien, on retire le cœur, et que, des membranes, on écarte l'une et couche l'autre, il ne pénétrera dans ce viscère ni eau ni air que l'on y pousse, et surtout du côté gauche (c.-à-d. du côté de l'aorte proprement dite, l'autre « aorte » étant l'artère pulmonaire munie elle-aussi d'une valvule sigmoïde) ; là, en effet, la clôture est plus hermétique, comme cela doit être : car l'intelligence de l'homme est innée dans le ventricule gauche et commande au reste de l'âme. (Du cœur)

Une autre assez bonne description est celle du squelette donnée par le Mochlique.

Disposition des os : Aux doigts les os et les articulations sont simples ; la main et le pied en contiennent beaucoup, articulés les uns d'une façon, les autres d'une autre, les plus gros sont les plus rapprochés du tronc ; le talon est constitué par un seul os. que l'on voit saillant en arrière, et qui donne attache aux tendons postérieurs. La jambe est composée de deux os, unis en haut et en bas, séparés un peu dans le milieu ; l'os externe (le péroné) est de peu plus petit que l'autre du côté du petit orteil, mais il l'est de beaucoup là où les deux os sont séparés et du côté du genou. De cet os naît le tendon qui est en dehors du jarret ; les deux os ont en bas une épiphyse commune dans laquelle le pied se meut, et en haut une autre épiphyse où se meut l'extrémité articulaire du fémur. [...] (Le texte se poursuit en décrivant ainsi les principales pièces du squelette.) (Mochlique)

Quant à la physiologie, et à la théorie médicale qui s'y ancre, c'est ce qu'on appelle la « théorie des humeurs », que l'on peut rattacher aux conceptions d'Alcméon et d'Empédocle, et qui servira à toute la médecine jusqu'à la Renaissance, et même un peu au-delà. Le corps est composé par diverses humeurs (4 en général) ; la santé est l'équilibre (ou isonomie) entre ces humeurs ; la maladie est le déséquilibre au profit de l'une d'elles, déséquilibre que la médecine doit corriger. Un tel déséquilibre peut avoir une cause externe ou une cause interne ; le plus généralement, la cause externe est assimilée aux conditions climatiques (au sens large), et la cause interne au régime alimentaire mal adapté à la constitution, l'âge, l'exercice, etc. du malade. Sans compter ici les troubles provenant de blessures diverses et qui sont souvent traités chirurgicalement.

Nous donnons ci-dessous une longue citation extraite du traité De la nature de l'homme qui expose ceci mieux que nous ne saurions le faire :

Le corps de l'homme a en lui sang, pituite, bile jaune et noire ; c'est là ce qui en constitue la nature et ce qui y crée la maladie et la santé. Il y a essentiellement santé quand ces principes sont dans un juste rapport de crase, de force et de quantité, et que le mélange en est parfait ; il y a maladie quand un de ces principes est soit en défaut soit en excès, ou, s'isolant dans le corps, n'est pas combiné avec tout le reste. Nécessairement, en effet, quand un de ces principes s'isole et cesse de se subordonner, non seulement le lieu qu'il a quitté s'affecte, mais celui où il s'épanche s'engorge et cause douleur et travail. Si quelque humeur flue hors du corps plus que ne le veut la surabondance, cette évacuation engendre la souffrance. Si, au contraire, c'est en dedans que se font l'évacuation, la métastase, la séparation d'avec les autres humeurs, on a fort à craindre, suivant ce qui a été dit. une double souffrance, savoir au lieu quitté et au lieu engorgé. [...]

La pituite augmente chez l'homme pendant l'hiver ; car. étant la plus froide de toutes les humeurs du corps, c'est celle qui est la plus conforme à cette saison. [...] (D'où des maladies « pituiteuses » – l'excès de pituite se manifestant par exemple dans le fait que l'on se mouche plus : élimination de cette pituite excédentaire.)

Au printemps, la pituite conserve encore de la puissance, et le sang s'accroît [...] (maladies : dysenteries, hémorragies, ...).

En été, le sang a encore de la force, mais la bile se met en mouvement dans le corps, et elle se fait sentir jusqu'à l'automne [...] (vomissements de bile).

La pituite est au minimum dans l'été, saison qui, étant sèche et chaude, lui est naturellement contraire. Le sang est au minimum en automne, saison sèche et qui commence déjà à refroidir le corps humain ; mais c'est alors que la bile noire surabonde et prédomine. [...]

Donc toutes ces humeurs existent constamment dans le corps humain ; seulement elles y sont, par l'influence de la saison actuelle, tantôt en plus grande, tantôt en moindre quantité ; chacune selon sa proportion et selon sa nature. L'année ne manque en aucune saison d'aucun des principes, chaud, froid, sec, humide ; nul, en effet, de ces principes ne subsisterait un seul instant sans la totalité des choses existant dans ce monde, et, si un seul venait à faire défaut, tous disparaîtraient ; car en vertu d'une seule et même nécessité, tous sont maintenus et alimentés l'un par l'autre. De même dans l'homme, si manquait une des humeurs congénitales, la vie ne pourrait continuer. [...]

Nécessairement, les choses étant ainsi, les maladies accrues par l'hiver cessent en été, accrues par l'été cessent en hiver. [...] Les maladies engendrées au printemps, on en attendra la solution à l'automne ; les maladies automnales, le printemps en amènera forcément la guérison. [...]

Le médecin, de son côté, doit traiter les maladies en se souvenant que chacune prévaut dans le corps suivant la saison qui lui est le plus conforme. [...]

Outre cette notion, il faut encore être instruit que les maladies dues à la plénitude se guérissent par l'évacuation ; dues à l'évacuation, par la plénitude ; dues à l'exercice, par le repos ; dues à l'oisiveté, par l'exercice. [...]

Pour résumer toute notion, le médecin doit combattre le caractère constitutionnel des maladies, des complexions, des âges, et relâcher ce qui est resserré, ainsi que resserrer ce qui est relâché ; de la sorte, la partie souffrante sera le plus en repos ; c'est en quoi me paraît surtout consister le traitement. Les maladies proviennent les unes du régime, les autres de l'air, dont l'inspiration nous fait vivre. On distinguera ainsi ces deux séries : quand un grand nombre d'hommes sont saisis en même temps d'une même maladie, la cause en doit être attribuée à ce qui est le plus commun, à ce qui sert le plus à tous ; or, cela, c'est l'air que nous respirons. [...] Mais quand les maladies sont de toutes sortes dans le même temps, manifestement alors elles sont respectivement imputables au régime de chacun.

Les maladies qui naissent de la partie du corps la plus forte sont les plus fâcheuses. En effet, restent-elles là où elles ont commencé ? nécessairement tout le corps souffre, la partie la plus forte souffrant. Se portent-elles sur une partie plus faible ? les solutions deviennent difficiles. Mais elles sont plus aisées quand le mal passe d'une partie plus faible sur une partie plus forte, qui, en vertu de sa force même, consumera aisément les humeurs affluentes. (De la nature de l'homme)

On retrouve des conceptions analogues, de manières plus ou moins explicites et détaillées, dans un grand nombre de traités. On a déjà évoqué ci-dessus l'importance donnée aux conditions atmosphériques dans la maladie ; nous parlerons de celle du régime alimentaire ci-dessous, dans la partie consacrée à la thérapeutique. L'encadré 166 (page 398) – l'empyème – donne une idée de la manière dont une maladie (l'empyème, ou pleurésie purulente, amas de pus dans la cavité des plèvres) pouvait être expliquée par le mouvement des humeurs.

En quoi consistent exactement ces humeurs ? Sont-elles des substances réelles, sont-elles des notions abstraites ? Quels rapports entretiennent-elles avec l'expérience médicale ? Pour deux d'entre elles, la réponse est claire : le sang et la bile jaune semblent être des substances bien définies et identifiables. La pituite serait les liquides comme la salive, les mucosités nasales, les larmes, mais aussi la lymphe et le plasma sanguin (salive, larmes, ... pouvant être assimilés à des excrétions de cette lymphe) ; la pituite et le phlegme sont alors une seule et même humeur. Quant à la bile noire, il est bien difficile de l'identifier à une « humeur » réelle.

On comprend l'affirmation « la pituite augmente chez l'homme en hiver », par le fait que l'hiver est la saison où l'on a le plus facilement « le nez qui coule », ce qui est interprété comme un excès de pituite (et donc un déséquilibre des humeurs en faveur de celle-ci). La prédominance des autres humeurs dans les autres saisons est moins facilement compréhensible, si ce n'est par le goût de la symétrie : 4 humeurs, 4 saisons, une humeur par saison.

De telles observations ont indubitablement dû jouer un rôle dans l'élaboration de la théorie des humeurs. Mais cette théorie les dépasse quand elle affirme que le corps est composé de ces humeurs, que la santé en est l'équilibre et que, de plus, il faut que ces humeurs soient mélangées et qu'elles ne s'isolent pas les unes des autres. Le passage de l'expression « le corps de l'homme a en lui sang, pituite, bile jaune et noire » à l'expression « c'est là ce qui en constitue la nature », le passage de la reconnaissance que le corps contient les quatre humeurs à l'affirmation que ces humeurs sont les constituants du corps, évoque la théorie des quatre racines d'Empédocle ; tout comme la conception de l'isonomie. La remarque selon laquelle il faut que ces humeurs soient mélangées et non pas séparées les unes des autres évoque, elle, sa conception de l'Amour qui rapproche et mélange les quatre racines, et de la Haine qui, au contraire, les sépare et les isole les unes des autres ; ce qui rapproche Amour et santé, Haine et maladie.

Cette théorie des humeurs semble donc être une application de la conception physique d'Empédocle à des observations médicales du genre de celles que nous proposions ci-dessus pour la pituite et l'hiver. Pourquoi le choix s'est-il porté sur telle humeur plutôt que sur telle autre ? Il est difficile de le dire (d'ailleurs, la bile noire, que la médecine ultérieure imagine souvent sécrétée par la rate, ressemble bien à une humeur imaginaire). Dans ces conditions, le statut des humeurs est beaucoup moins simple qu'il pouvait le sembler à la constatation de la réalité du sang, de la bile ou de la lymphe. Tout comme les quatre racines d'Empédocle sont à la fois des substances et des qualités (des qualités substantifiées), on peut penser que les quatre humeurs hippocratiques sont à la fois des substances réelles et des entités abstraites proches de ces qualités substantifiées. Les mouvements d'humeurs peuvent être des déplacements de liquides, mais aussi des changements de qualités : ainsi la pituite qui surabonde en hiver ne provient pas tant d'un déplacement de liquide la concentrant au niveau du nez et des yeux, que d'un changement qualitatif de la composition du corps qui s'accompagne d'une séparation et d'une exsudation de cette humeur. La rupture de l'équilibre est à comprendre de manière autant qualitative que quantitative. C'est ce que montrent les considérations relatives aux humeurs et aux saisons : on y trouve les deux couples d'opposés chaud/froid et sec/humide et à chacun de ces termes semble être liée une humeur. Tout comme une élévation de température (donc qualitatif) s'expliquerait dans une physique des qualités par un déséquilibre en faveur de l'élément chaud (qualité substantifiée), la maladie pourrait être considérée comme un changement qualitatif expliqué par le déséquilibre en faveur de l'une ou l'autre des humeurs jouant alors comme des qualités substantifiées (proches de chaud, froid, sec, humide). Il est dit « la pituite augmente chez l'homme pendant l'hiver ; car, étant la plus froide de toutes les humeurs du corps, c'est celle qui est le plus conforme à cette saison » : si l'abaissement de température (qualitatif) est expliqué par l'accroissement de l'élément froid (qualité substantifiée), un tel abaissement imposé au corps par le milieu extérieur (en raison de l'hiver) se traduit dans celui-ci par l'accroissement de la qualité substantifiée similaire, à savoir la pituite qui est « la plus froide de toutes les humeurs du corps ». Cet accroissement n'a pas besoin d'être expliqué par un déplacement de liquide ou par la production de ce liquide à partir des autres : le froid le cause par un processus de « sympathie » (au mieux, en termes de physique, pourrait-on dire que le froid sépare et isole la pituite du mélange des trois autres humeurs) ; l'humeur en question est tout autant, sinon plus, une qualité substantifiée qu'un liquide physiologique.

La théorie des humeurs est donc à rattacher à la physique des qualités, à la physique des contraires et à la conception d'Empédocle. Il ne faut pas trop chercher à identifier les humeurs avec des liquides organiques réels, dont les mouvements réels entraîneraient les différentes maladies. Le nez qui coule est bien sûr un excès de pituite, l'hémorragie un excès de sang, etc. ; mais ces excès sont à la fois les symptômes et les causes de la maladie : symptôme parce que dire que le nez coule ou dire qu'il y a un excès de pituite est équivalent ; causes parce que la maladie dont le symptôme est l'écoulement nasal sera expliquée par un déséquilibre des humeurs en faveur de la pituite. En précisant cependant que ce déséquilibre est lui-même expliqué « sympathiquement » par le froid, ou plutôt par l'accroissement du froid considéré comme qualité substantifiée proche parente de la pituite. Comme les racines empédocléennes, les humeurs sont des substances et des qualités, tantôt l'une, tantôt l'autre, tantôt les deux.

THÉRAPEUTIQUE

Si la maladie est expliquée par le déséquilibre et/ou la séparation des humeurs, comment la guérison est-elle expliquée ? Essentiellement par la coction (c.-à-d. la cuisson) des humeurs, coction qui va neutraliser l'excès d'une humeur par son mélange et sa « cuisson » avec les autres. Dans les citations ci-dessous, on comprend ce que peut être une telle coction et où cette explication trouve son origine : dans les changements de consistance des expectorations et des humeurs lors de maladies du nez, de la gorge et des yeux.

Quand on est affecté d'un coryza et qu'il se fait un écoulement par les narines, cette humeur, devenue beaucoup plus âcre que celle qui était rendue auparavant et que le nez fournit chaque jour, le fait enfler et excite une chaleur excessive et un sentiment de brûlure ; et si on y porte souvent la main et que le flux persiste longtemps, la partie, quoique sèche et charnue, s'excorie. L'inflammation du nez s'apaise, non pas tant que dure le catarrhe et que la phlegmasie existe, mais quand l'humeur devient plus épaisse, moins âcre, et quand par la coction elle se mêle davantage au liquide primitif ; alors seulement l'inflammation cesse. [...]

Autre exemple : les fluxions qui se jettent sur les yeux, ayant des âcretés violentes et diverses, ulcèrent les paupières, excorient, chez quelques-uns, les joues, le dessous de l'œil et toutes les parties où elles s'épanchent, percent même et corrodent la membrane autour de la prunelle. Douleurs, inflammations, chaleur extrême, tout cela dure, jusqu'à quand ? jusqu'au moment où la fluxion s'épaissit par le travail de la coction, et où l'humeur qui s'écoule devient chassieuse. Avoir subi la coction, c'est, pour les humeurs, avoir été mélangées, tempérées les unes par les autres, et cuites ensemble. (Suivent des considérations analogues pour la fluxion sur la gorge, les angines, les inflammations, les péripneumonies)

Tant que ces humeurs sont en mouvement, sans coction ni mélange, la médecine n'a aucun moyen de faire cesser la douleur et la fièvre. (De l'ancienne médecine)

La coction est donc une opération qui re-mélange les humeurs et les neutralise les unes par les autres : on peut la comprendre dans la physique des qualités comme l'opération qui réunit les contraires en un tout neutre parce qu'en équilibre (cette neutralité s'opposant à l'âcreté de chacun des contraires lorsqu'il est isolé).

Que doit faire le médecin pour provoquer cette coction, pour rétablir l'équilibre des humeurs, et donc la santé ?

Il doit d'abord être prudent et ne pas se lancer dans des traitements inconsidérés, car tout ne lui est pas possible.

Dans les choses où il nous est donné d'avoir le dessus à l'aide des instruments fournis et par la nature et par les arts, nous pouvons opérer ; mais, dans les autres, nous ne le pouvons pas. Lors donc qu'un homme éprouve un mal plus fort que les instruments de la médecine, il ne faut pas sans doute espérer qu'elle en triomphe. (De l'art)

Il doit suivre la nature car :

La nature est le médecin des maladies. La nature trouve pour elle-même les voies et moyens, non par intelligence ; [...] la nature, sans instruction et sans savoir, fait ce qui convient. (Épidémies, Livre VI, 5e section)

Cette conception de la « natura medicatrix » n'implique pas que l'art du médecin est inutile, le traité De l'art en témoigne. Le médecin, qui a étudié la nature (celle de l'homme, celle des maladies, ...) peut travailler à rétablir la santé, à rétablir l'équilibre des humeurs.

On l'a vu dans la longue citation du traité De la nature de l'homme (page 381) : « ... les maladies dues à la plénitude se guérissent par l'évacuation ; dues à l'évacuation, par la plénitude ; dues à l'exercice, par le repos ; dues à l'oisiveté, par l'exercice... ». Et auparavant, le même traité avait déjà précisé que les maladies accrues par l'hiver cessent en été, et ainsi de suite pour les différentes saisons. En général, le médecin rétablit l'équilibre en favorisant le contraire qui est minoritaire, ou en défavorisant le majoritaire. Ce que confirme assez largement la citation suivante (encore qu'il y a un cas où il faut « faire le semblable » et non le dissemblable) :

Dilater, resserrer, dans un cas et non dans un autre. Des humeurs, expulser les unes, dessécher les autres, ingérer quelques-unes, tantôt par une voie, tantôt par une autre. Atténuer, épaissir le corps entier, la peau, les chairs, le reste, et ici le faire, là ne pas le faire. Rendre uni, rendre raboteux, endurcir, amollir, ici le faire, là ne pas le faire ; éveiller, endormir, et le reste de même nature. Faire la dérivation ; faire la révulsion après un intervalle, mettre un intervalle après la révulsion. Évacuer l'humeur quand elle ne s'écoule pas, non quand elle s'écoule ; concourir à l'évacuation de celle qui s'écoule ; faire le semblable, par exemple la douleur calme la douleur ; faire le dissemblable, par exemple, si les humeurs se portent en haut, résoudre par le bas ; faire l'opposé, par exemple, après avoir purgé la tête ouvrir la veine, pourvu qu'on agisse avec réflexion. (Épidémies, Livre IV)

Pour cela, le médecin dispose de divers traitements : saignées, ventouses, cautérisations, massages, bains, drogues diverses en potions, cataplasmes, onguents, suppositoires, etc. L'encadré 165 en donne quelques exemples (sauf les traitements chirurgicaux étudiés plus loin).

165. QUELQUES TRAITEMENTS ET REMÈDES DE LA MÉDECINE HIPPOCRATIQUE

Dans toute plaie récente, excepté au ventre, il importe de faire couler aussitôt de la plaie plus ou moins de sang ; la plaie elle-même et les parties voisines s'enflamment beaucoup moins. (Des plaies)

Pour les ulcères rongeants : alun d'Égypte grillé et alun de l'île de Mélos ; auparavant laver la partie avec du nitre grillé, et éponger. De même l'alun-chalcite grillé ; le griller jusqu'à ce qu'il ait une apparence ignée. (Des plaies)

(Médicament hémostatique) : Qu'on applique sur la veine de la laine humectée avec le lait qui sort du figuier, ou bien qu'on enfonce dans la narine un tampon fait avec de la présure, ou bien poussez du colcothar avec le doigt dans la narine, et pressez des deux côtés les cartilages en-dehors ; en même temps relâchez le ventre avec du lait d'ânesse cuit, rasez la tête et administrez des réfrigérants si la saison est chaude. (Du régime dans les maladies aiguës)

L'eau de mer s'emploie dans les affections prurigineuses et mordicantes ; chaude en bain et en fomentation ; aux personnes qui n'en ont pas l'habitude on fait quelques onctions grasses. Elle ne vaut rien pour les plaies résultant de brûlures, pour les excoriations et autres semblables, mais elle convient aux plaies mondifiées et a la vertu de bien dégonfler ; voyez en effet les plaies des pêcheurs ; elles ne suppurent même pas, à moins qu'on y touche. On s'en sert aussi pour les pièces d'appareil appliquées sur la peau. Elle borne et fait cesser les affections rongeantes ; même propriété appartient au sel, à la saumure et au nitre. De toutes ces substances l'usage à petite dose est irritant ; à dose supérieure est avantageux. D'ordinaire il vaut mieux s'en servir à une température chaude. (De l'usage des liquides)

S'il y a coryza, bien triturer de la myrrhe, mêler du miel, enduire un linge, frotter les narines. (Des maladies des femmes, 1)

Pour la gorge, faire des affusions d'eau chaude sur la tête, s'il ne fait pas froid ; autrement, donner de la farine aussi chaude que possible, et du vin pur. (Épidémies, II)

Quand les amygdales s'affectent, il se forme à la mâchoire, des deux côtés, un gonflement ; on sent en touchant par-dehors, de la dureté ; la luette entière est enflammée. Les choses étant ainsi, introduisez le doigt et écartez les amygdales ; frottez la luette avec de la fleur de cuivre sèche ; faites gargariser avec le gargarisme susdit (o) chaud. À l'extérieur, appliquez là où il y a gonflement, un cataplasme chaud de farine d'orge cuite dans du vin et de l'huile. Quand les tumeurs vous paraîtront molles, touchées par dedans, percez-les avec un bistouri. Quelques-unes guérissent spontanément.

(o) – (Le gargarisme auquel le texte renvoie est celui-ci, préconisé pour l'angine : ) Pour gargarisme, prenez l'origan, la rue, la sariette, le persil, la menthe, un peu de nitre ; versez du mélicrat étendu d'eau et un peu de vinaigre ; pilez les feuilles et le nitre ; faites macérer, chauffez et employez en gargarisme. (Des maladies, II)

(Maladie des yeux) : Prenez des scories de cuivre lavées, pétrissez-les avec de la graisse, comme de la pâte non humide, broyez le tout ; humectez avec du jus de raisins non mûrs ; faites sécher au soleil, humectez de nouveau jusqu'à consistance d'onguent. Lorsque cette préparation est redevenue sèche, pilez-la finement à sec ; frottez-en les yeux, et mettez-en dans les angles oculaires. (Du régime dans les maladies aiguës)

Pour les yeux, douze (parties) de spode, cinq de safran, une de noyaux d'olives, une de céruse. une de myrrhe, faire des affusions d'eau froide sur la tête, et donner de l'ail avec de la pâte d'orge. (Épidémies, II)

Pour les douleurs d'oreilles, il faut user du lait. (Épidémies, II)

Pour la douleur intense de l'oreille, appliquer une ventouse. (Épidémies, II)

Si des évacuations sont jugées convenables, vous les procurerez avec sûreté par le haut à l'aide de l'ellébore ; mais dans ce cas ne donnez pas de purgation. Ce qu'il y a de plus efficace c'est de provoquer l'urine, les sueurs, et de faire faire des promenades. (Appendice au Régime dans les maladies aiguës)

Pilez l'Euphorbia peplus L. , versez-y de l'eau, passez, pétrissez-y de la farine, faites des massepains, versez-y du miel cuit, et faites manger cette préparation à ceux qui ont besoin d'évacuations alvines, et aux hydropiques ; ils boiront, par là-dessus, un vin doux, aqueux, ou de l'hydromel, étendu d'eau, et fait avec le résidu de la cire. (Appendice au Régime dans les maladies aiguës)

(Diurétique ? : ) Prenez des parcelles de cuivre battu trois fois autant qu'il peut en tenir dans la petite cavité qu'offre l'extrémité postérieure de la sonde ; ajoutez de la colle de farine de l'année ; pulvérisez ; et faites des pilules que le malade prendra. Ce médicament évacue les eaux par le bas. (Du régime dans les maladies aiguës)

Dysenterie : Prenez trois onces (81 g) de fèves d'Egypte nettoyées, douze branches de garance, pilez, mélangez, faites cuire, ajoutez-y de la graisse, et faites un éclegme. (Du régime dans les maladies aiguës)

Dans le dérangement du ventre, donner des fèves cuites, à moins que les parties supérieures du corps ne soient bilieuses, ou donner à manger du cumin avec les fèves. (Épidémies, II)

Pour faire cesser le vomissement, donner à boire de l'eau chaude que l'on revomira. (Épidémies, II)

Potion pour un hydropique : Prenez trois cantharides, ôtez-en la tête, les pieds et les ailes, broyez-en les corps dans trois verres d'eau ; lorsque celui qui a bu ce médicament souffre, on lui fait des onctions huileuses, puis des affusions chaudes ; la potion doit être bue à jeun, puis on mange des pains chauds avec de la graisse. (Du régime dans les maladies aiguës)

Un hydropique étant affecté de toux, s'il lui survient une défaillance subite, on emploiera toutes choses chaudes ; sinon, on lui fera boire du vin pur, et on le remplira d'aliments ; on ouvrira les veines internes. (Épidémies, II)

Un cancer étant survenu à la suite d'un dérangement du ventre ou d'une toux, la bouche devient amère ; administrer l'élathérion (suc de Momordica elathérium), deux ou trois fois, à moins que l'individu ne soit grêle. Il faut à l'aide d'un bandage, appliquer de la fleur de cuivre, qu'on a calcinée jusqu'à ce qu'elle soit devenue rouge, et une éponge, à moins que l'individu ne soit grêle. (Épidémies, II)

Pour l'alphos et la lèpre, de la chaux dans de l'eau, de manière à ne pas produire d'ulcération. (Épidémies, II)

Dans la cardialgie, donner du pain chaud avec du vin pur. (Épidémies, II)

Pour la pneumatose, la saignée. (Épidémies, II)

Pour la paronychie, la noix de galle noire, dans du miel. (Épidémies, II)

(Hémorroïdes) : Si vous voulez traiter avec les suppositoires, prenez de l'os de la seiche, un tiers de molybdène (massicot), de l'asphalte, de l'alun, un peu de fleur de cuivre, de la noix de galle, un peu de vert-de-gris ; versez là-dessus du miel cuit ; faites-en un suppositoire allongé, et appliquez-le jusqu'à ce que les hémorroïdes aient disparu. (Des hémorroïdes)

Fumigation propre à faire venir les règles : bouse de vache, y mêler de la sciure de cyprès, pétrir et arranger en forme de conque, sécher au soleil, et là-dessus jeter les ingrédients fumigatoires. (Des maladies des femmes, I)

Pour arrêter le flux menstruel chez les femmes, appliquer une très grande ventouse à la mamelle. (Épidémies, II)

Pour faire concevoir une femme : faire cuire des poulpes au-dessus de la flamme, les donner à manger demi-cuits, aussi chauds que possible, broyer du nitre d'Egypte, de la coriandre et du cumin, et faire des trochisques (médicament en poudre) qui seront appliqués aux parties génitales. (Épidémies, II)

La saison la plus efficace pour la conception est le printemps ; l'homme ne sera pas en état d'ivresse ; il aura bu non pas du vin blanc mais du vin pur et très fort ; il aura mangé des aliments très substantiels ; il n'aura pas pris de bain chaud ; il sera en bonne force, en bonne santé ; et il se sera abstenu des aliments qui ne sont pas convenables à l'objet. (Des femmes stériles)

Préparation pour empêcher la conception : si une femme ne doit pas concevoir, délayer gros comme une fève de misy dans de l'eau, faire boire, et elle reste une année, pour ainsi parler, sans concevoir. (Des maladies des femmes, I)

Si une accouchée est prise de spasmes, faire du feu, et, introduisant beaucoup de cérat dans une vessie, administrer cela en lavement. (Épidémies, II)

Injections détersives de la matrice, ulcérée à la suite de l'accouchement ou d'une phlegmasie : figues non mûres de l'hiver, verser de l'eau, faire bouillir, passer, laisser reposer, puis verser de l'huile tiède et mêler ; l'injection sera de deux cotyles au plus (1 cotyle = 0, 27 l). (Des maladies des femmes, I)

Pour faire sortir l'arrière-faix qui est resté, appliquer de l'ellébore au nez, de façon à provoquer l'éternuement, et fermer les narines et la bouche de la femme au moment où elle éternue. (Épidémies, II)

Infusion pour la matrice propre à chasser le fœtus, s'il est mort : piler du safran, verser de la graisse d'oie, passer, infuser dans la matrice, et l'y laisser aussi longtemps que possible. (Des maladies des femmes, I)

Dépilatoire : Si vous voulez faire tomber les poils du corps, oindre avec la larme de la vigne et de l'huile ; et même pour l'œil, arrachez le poil et oignez. Halcionium, brûler, triturer, mouiller avec du vin et oindre ; le poil s'en va avec une pellicule, et la place reste rouge et de bonne couleur. (Des maladies des femmes, I)

(Recette pour les cheveux) : Si les cheveux tombent, triturez du ladanum (substance visqueuse fournie par le Cistus creticus) avec de l'huile de rose ou de lis, et appliquez-le en onction avec du vin ; ou la terre cimoliée avec du vin, ou avec de l'huile de rose, ou avec de l'omphacion (huile d'olives non mûres), ou avec le suc d'acacia. S'il y a calvitie, appliquez en cataplasme le cumin, ou la fiente de pigeon, ou le raifort pilé, ou la bette, ou l'ortie. (Des maladies des femmes, I)

(Remarquer que toutes ces recettes sont assez comparables à celles de la médecine égyptienne, voire mésopotamienne)

L'élément le plus important de la thérapeutique est cependant le régime alimentaire. Tout d'abord parce qu'on pensait que la médecine dérivait elle-même de la diététique, ou plutôt, qu'elle était le prolongement des efforts faits par les premiers hommes pour améliorer leur régime alimentaire, pour concevoir des aliments plus élaborés et convenant mieux que ceux, bruts et crus, que propose la nature. Ce qu'explique le texte suivant :

Dans l'origine, cet art (la médecine) n'aurait jamais été trouvé, ni même cherché (car le besoin ne s'en serait pas fait sentir), si les hommes avaient été soulagés, malades, par le boire, le manger et le reste du régime dont ils usaient bien portants, et s'il n'y avait eu quelque chose de mieux à faire. Mais la nécessité même força les hommes de chercher et d'inventer l'art médical, car ils s'aperçurent que le régime de la santé ne convenait pas à la maladie, pas plus qu'il n'y convient aujourd'hui. Bien plus, en remontant dans les siècles passés, je pense que le genre de vie et de nourriture dont, en santé, on use de nos jours, n'aurait pas été découvert, si l'homme, pour son boire et son manger, avait pu se contenter de ce qui suffit au bœuf, au cheval, et à tous les êtres en dehors de l'humanité, à savoir des simples productions de la terre, des fruits, des herbes et du foin. Les animaux s'en nourrissent, s'en accroissent, et vivent sans être incommodés et sans avoir besoin d'aucune autre alimentation. Sans doute, dans les premiers temps l'homme n'eut pas d'autre nourriture ; et celle dont on se sert de nos jours me semble une invention qui s'est élaborée dans le long cours des ans. Mais d'une alimentation forte et agreste naissaient une foule de souffrances violentes, telles qu'on les éprouverait encore aujourd'hui par la même cause ; chez ceux qui se sustentaient avec ces matières crues, indigestes et pleines d'activité, survenaient des douleurs intenses, les maladies et une prompte mort. Les hommes d'alors en souffraient moins sans doute, à cause de l'habitude ; cependant le mal était grand même pour eux ; et la plupart, surtout ceux qui étaient d'une constitution plus faible, périssaient ; les natures les plus vigoureuses résistaient davantage. C'est ainsi que, de nos jours, les uns digèrent, avec facilité, des aliments d'une grande force, et les autres n'en triomphent qu'avec beaucoup de peine et de douleur. Telle fut, ce me semble, la cause qui engagea les hommes à chercher une nourriture en harmonie avec notre nature, et ils trouvèrent celle qui est en usage maintenant. En effet, apprenant à macérer, à monder, à cribler, à moudre, à pétrir les grains, ils ont fabriqué, avec le blé, du pain, avec l'orge, de la pâte qu'ils ont travaillée de mille manières. Ils ont fait bouillir, fait rôtir, composé des mélanges, et tempéré, par des substances plus faibles, ce qui était fort et intempéré, se réglant en toute chose sur la nature et les forces de l'homme ; car ils pensèrent que les substances qui seraient trop fortes pour pouvoir être surmontées par la nature, produiraient, si elles étaient ingérées, des souffrances, la maladie et la mort ; qu'au contraire, tout ce qui serait digestible contribuerait à la nutrition, à l'accroissement et à la santé. À de telles recherches, à de telles inventions, quel nom donner de plus juste et de plus convenable que celui de médecine : médecine trouvée pour la santé, pour la nourriture, pour le salut de l'homme, changement de ce régime qui ne lui avait causé que souffrance, maladie et mort. (De l'ancienne médecine)