EL TRATADO NAVAL

El mes de julio que siguió a mi matrimonio fue memorable por tres interesantísimos casos en los que tuve el privilegio de colaborar con Sherlock Holmes y estudiar sus métodos. Figuran entre mis notas con los títulos «La aventura de la segunda mancha», «La aventura del tratado naval» y «La aventura del capitán cansado». El primero de ellos, sin embargo, trata de asuntos de tal importancia, e implica a tantas primeras familias del reino, que durante muchos años ha sido imposible hacerlo público, a pesar de que ningún otro caso en que Holmes estuviera involucrado ilustre tan claramente el valor de sus métodos analíticos o haya impresionado tanto a cuantos participaron en él. Aún conservo un informe, prácticamente literal, de la entrevista en la que expuso los hechos ante monsieur Dubuque, de la policía de París, y ante Fritz von Waldbaum, el conocido especialista de Dantzig, quienes habían malgastado sus energías en lo que resultaron ser cuestiones secundarias. Pero habrá que aguardar al nuevo siglo antes de poder narrar esta historia. Entretanto, pasaré al segundo caso de mi lista, que en su momento prometía alcanzar también importancia nacional y que destaca por varios incidentes que le otorgan un carácter único.

Durante mis años escolares mantuve estrecha amistad con un muchacho llamado Percy Phelps, que iba dos cursos por delante de mí, a pesar de que teníamos la misma edad. Era un chico muy brillante, que se llevaba todos los premios que otorgaba la escuela, y que coronó sus proezas ganando una beca que le permitió proseguir su triunfal carrera en Cambridge. Recuerdo que estaba muy bien relacionado, y sabíamos, ya de niños, que el hermano de su madre era lord Holdhurst, el gran político conservador. Tan llamativo parentesco no le beneficiaba mucho en el colegio. Por el contrario, nos divertía acosarle por el patio y darle con el palo de críquet en las espinillas. Pero cuando salió al mundo exterior fue otro cantar. Oí que su talento y las influencias con que contaba le habían permitido alcanzar un alto cargo en el Foreign Office. Después me olvidé por completo de él, hasta que la siguiente carta enviada desde Woking me recordó su existencia.

Querido Watson:

Sin duda recordarás al «Renacuajo Phelps», que estaba en quinto curso cuando tú estabas en tercero. Incluso es posible que sepas que, gracias a la influencia de mi tío, obtuve un buen puesto en el Foreign Office, y que gozaba de una posición honorable y de gran responsabilidad hasta que una horrible desgracia vino a arruinar de repente mi carrera.

Sería inútil explicarte ahora los detalles de tan desdichado incidente. Caso de que accedas a mi petición, es probable que tenga que contártelos por completo. Acabo de recuperarme de un ataque cerebral que ha durado nueve semanas, y todavía me encuentro extremadamente débil. ¿Crees que podrías traer a tu amigo, el señor Sherlock Holmes, a visitarme? Me gustaría conocer su opinión sobre el caso, aunque las autoridades me aseguran que ya no puede hacerse nada más. Mientras vivo en esta horrible ansiedad, cada minuto me parece una hora. Asegúrale que si no he pedido antes su consejo no ha sido por no apreciar su talento, sino porque he estado fuera de mis cabales desde que sufrí ese durísimo golpe. Ahora vuelvo a pensar con claridad, aunque no me atrevo a abusar por miedo a una recaída. Todavía me siento tan débil que, como ves, he tenido incluso que dictar esta carta. Intenta traérmelo.

Tu viejo compañero de escuela,

PERCY PHELPS

Había algo en aquella carta que me llegó al alma; eran penosas las reiteradas súplicas de que le llevara a Holmes. Tan conmovido estaba que, aunque se hubiese tratado de una cuestión difícil, lo habría intentado, pero, por supuesto, sabía perfectamente lo mucho que Holmes amaba su arte y que estaría tan dispuesto a ofrecer su ayuda como el cliente a aceptarla. Mi esposa coincidió conmigo en que no debía perderse ni un minuto antes de exponerle el caso, y apenas una hora después del desayuno, yo volvía a estar una vez más en las viejas habitaciones de Baker Street.

Holmes estaba sentado, en batín, ante una mesa, absorto en un experimento químico. Una gran retorta curva hervía furiosamente sobre la llama azul de un quemador Bunsen, y las gotas destiladas se condensaban en un recipiente de dos litros. Mi amigo casi no levantó los ojos cuando yo entré y, viendo que su investigación debía ser importante, me senté en una butaca y esperé. Holmes introdujo su pipeta en una botella y en otra, extrajo unas gotas y, finalmente, depositó en la mesa un tubo de ensayo que contenía cierta solución. En la mano derecha sostenía una tirita de papel de tornasol.

—Llega usted en un momento crítico, Watson —me dijo—. Si el papel permanece azul, todo va bien. Si se pone rojo, está en juego la vida de un hombre. —Mojó el papel en el tubo de ensayo y este adquirió al acto un color carmesí sucio y apagado—. ¡Hum, es lo que me temía! —exclamó—. En un momento estoy con usted, Watson. Encontrará tabaco en la pantufla persa.

Se volvió de nuevo hacia la mesa y garabateó varios telegramas, que entregó al botones. Después se desplomó en la silla que había frente a mí y alzó las rodillas hasta rodear con las manos los largos y finos tobillos.

—Un crimen de lo más vulgar —comentó—. Espero que usted me traiga algo mejor. Parece un sombrío pajarraco de mal agüero, Watson. ¿De qué se trata?

Le tendí la carta, que leyó con gran atención.

—No nos dice gran cosa, ¿verdad? —observó.

—Apenas nada.

—Sin embargo, la caligrafía es interesante.

—Pero ¡si él no ha escrito la carta!

—Precisamente por eso. Es la letra de una mujer.

—¡Seguro que se trata de un hombre!

—No, se trata de una mujer, y de una mujer fuera de lo común. Mire, desde el principio de una investigación es conveniente saber si el cliente mantiene íntima relación con alguien que, para bien o para mal, posee un carácter excepcional. Este hecho ha despertado ya mi interés por el caso. Si está usted listo, podemos salir inmediatamente hacia Woking, y ver a ese diplomático hundido en tan funestos apuros y a la mujer a quien dicta sus cartas.

Tuvimos la suerte de coger en Waterloo uno de los primeros trenes, y antes de una hora estábamos entre los abetos y los brezos de Woking. Briarbrae era una mansión rodeada de un amplio terreno, situada a pocos minutos a pie desde la estación. Tras entregar nuestras tarjetas de visita, nos hicieron pasar a una salita muy elegante, donde compareció a los pocos minutos un hombre bastante corpulento, que nos brindó una cordial acogida. Su edad se aproximaba más a los cuarenta que a los treinta, pero tenía las mejillas tan sonrosadas y los ojos tan vivaces que seguía pareciendo un muchacho regordete y travieso.

—¡Qué contento estoy de que hayan venido! —exclamó, estrechándonos efusivamente la mano—. Percy ha estado preguntando por ustedes toda la mañana. ¡El pobrecillo se agarraría a un clavo ardiendo! Su padre y su madre me han pedido que los recibiera yo, porque para ellos la mera mención de este asunto resulta en extremo dolorosa.

—De este asunto no sabemos aún nada —observó Holmes—. Veo que usted no es un miembro de la familia.

El hombre pareció sorprendido, y luego bajó los ojos y se echó a reír.

—Por supuesto, ha reparado usted en el monograma «J. H.» que figura en mi medallón —dijo—. Por unos momentos creí que se trataba de una intuición genial. Me llamo Joseph Harrison y, como Percy va a casarse con mi hermana Annie, al menos pronto seremos parientes políticos. Encontrarán a mi hermana en la habitación de Percy. Ha estado cuidando de él constantemente desde hace dos meses. Será mejor que vayamos a verle cuanto antes, pues sé hasta qué punto se siente impaciente.

La habitación a que nos condujo está en el mismo piso que la salita. Estaba amueblada en parte como dormitorio y en parte como sala de estar, con flores delicadamente dispuestas en todos los rincones. Un hombre joven yacía, palidísimo y exhausto, en un sofá contiguo a la ventana abierta, por la que penetraban el agradable aroma del jardín y la templada brisa veraniega. A su lado estaba sentada una mujer, que se levantó cuando nosotros entramos.

—¿Quieres que me vaya, Percy? —preguntó.

Él le cogió con fuerza una mano para detenerla.

—¿Cómo estás, Watson? —dijo cordialmente—. Nunca te hubiera reconocido con este bigote, y me atrevería a decir que tampoco tú me hubieras reconocido a mí. Supongo que este caballero es tu famoso amigo, el señor Sherlock Holmes.

Les presenté con pocas palabras y luego nos sentamos. El joven corpulento se había ido, pero la hermana permaneció allí, con su mano en la del enfermo. Era una mujer de aspecto sorprendente; un poco baja y algo ancha para que las proporciones fueran perfectas, pero con una preciosa tez aceitunada, grandes y oscuros ojos italianos, y abundante cabello negro como el azabache. Su magnífico color hacia que, por contraste, el pálido rostro de su compañero pareciera aún más fatigado y ojeroso.

—No quiero hacerle perder su valioso tiempo —dijo el enfermo, incorporándose en el sofá—. Entraré sin mayores preámbulos en el tema. Yo era un hombre próspero y feliz, señor Holmes, y estaba a punto de casarme cuando una terrible y repentina desgracia echó por tierra todos mis proyectos.

»Watson le habrá dicho que trabajaba en el Foreign Office, donde gracias a la influencia de mi tío, lord Holdhurst, había ascendido rápidamente a un cargo de responsabilidad. Cuando, con esta Administración, mi tío pasó a ser ministro de Asuntos Exteriores, empezó a encargarme misiones importantes y, como siempre las llevé a cabo felizmente, adquirió plena confianza en mi habilidad y en mi discreción.

»Hace casi diez semanas, para ser más exactos el 23 de mayo, me hizo llamar a su despacho privado y, tras felicitarme por el buen trabajo que yo había realizado, me comunicó que tenía para mí una nueva misión de gran responsabilidad.

»—Esto —dijo, cogiendo de su escritorio un rollo de papel gris— es el original del tratado secreto entre Inglaterra e Italia, sobre el cual lamento decir que ha habido ciertos rumores en la prensa. Es de suma importancia que no se produzcan más filtraciones. Las embajadas de Rusia o de Francia pagarían enormes sumas por conocer el contenido de estos documentos. No deberían salir de mi despacho, pero es absolutamente preciso hacer una copia. ¿Tienes escritorio en tu despacho?

»—Sí, señor.

»—Pues coge el tratado y guárdalo allí. Daré instrucciones para que te quedes cuando los otros se vayan, y así podrás copiarlo sin temor a que nadie te observe. Cuando termines, vuelve a guardar bajo llave el original y la copia en tu escritorio, y entrégamelos personalmente mañana por la mañana.

»Cogí los papeles y...

—Disculpe la interrupción —dijo Holmes—. ¿Estaban ustedes solos durante esta conversación?

—Completamente.

—¿En una habitación grande?

—De unos treinta pies por treinta.

—¿En el centro?

—Sí, más o menos.

—¿Y hablaban en voz baja?

—Mi tío habla siempre en voz baja. Yo casi no hablé.

—Gracias —dijo Holmes, entornando los ojos—. Le ruego que prosiga.

—Hice exactamente lo que me había indicado y esperé a que los otros empleados se marcharan. Uno de los de mi despacho, Charles Gorot, tenía trabajo atrasado, por lo cual le dejé allí y salí a comer algo. A mi regreso, se había ido ya. Yo estaba ansioso por terminar el trabajo, pues sabía que Joseph, el señor Harrison, al que acaban de conocer, estaba en la ciudad y viajaría a Woking en el tren de las once, y me hubiera gustado, a ser posible, ir en el mismo tren.

»Cuando empecé a examinar el tratado, comprobé de inmediato que mi tío no había exagerado su importancia. Sin entrar en detalles, puedo decirles que define la postura de Gran Bretaña ante la Triple Alianza, y que establece la política que seguiría nuestro país en el caso de que la flota francesa llegara a superar a la italiana en el Mediterráneo. Las cuestiones tratadas eran concretamente de índole naval. Al final, figuraban las firmas de los altos dignatarios que lo habían suscrito. Eché un rápido vistazo al documento y me dispuse a copiarlo.

»Se trataba de un escrito largo, redactado en francés, y contenía veintiséis artículos independientes. Lo copié tan aprisa como pude, pero a las nueve solo había transcrito nueve artículos, y renuncié a todo intento de coger mi tren. Me sentía soñoliento y estúpido, en parte a causa de la cena y en parte por la larga jornada de trabajo. Pensé que una taza de café me despejaría. Hay un conserje que se queda toda la noche en una pequeña garita situada al pie de la escalera y que tiene la costumbre de preparar café en un infiernillo de alcohol para los oficiales que se quedan a trabajar fuera de horas. Toqué, pues, el timbre para llamarle.

»Para mi sorpresa, fue una mujer la que acudió a la llamada. Una mujer voluminosa, de cierta edad, vulgar, que llevaba un delantal. Me explicó que era la esposa del conserje, que se ocupaba de la limpieza, y yo le pedí que me subiera el café.

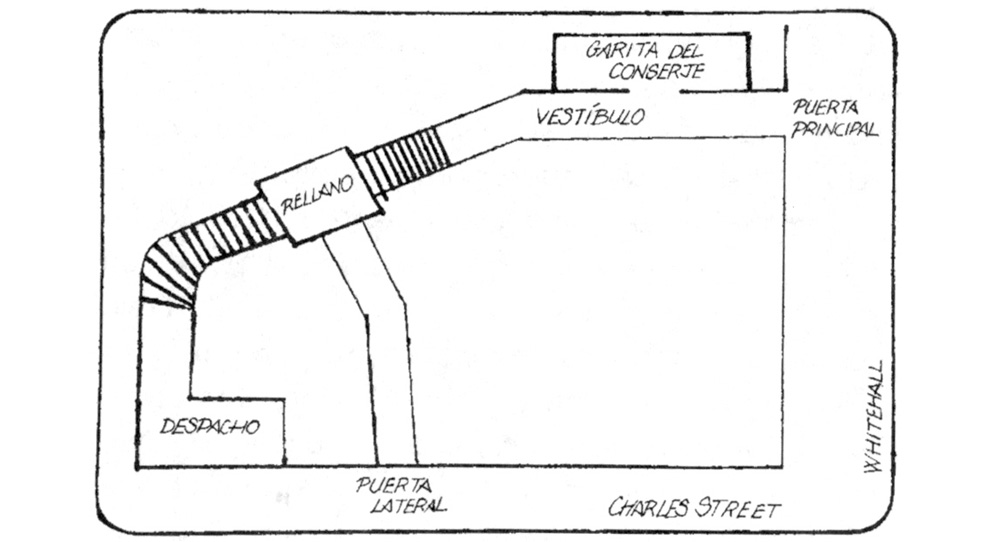

»Escribí otros dos artículos, y después, más somnoliento que nunca, me levanté y anduve arriba y abajo por la habitación para estirar las piernas. Mi café no había llegado, y me pregunté a qué obedecería el retraso. Abrí la puerta y avancé por el pasillo para averiguarlo. Se trata de un pasillo estrecho, mal iluminado, que parte de la habitación en la que yo trabajo y constituye su única salida. Termina en una escalera curva, y al término del vestíbulo al que conduce esta escalera está la garita del conserje. A medio camino de la escalera hay un rellano al que desemboca, en ángulo recto, otro pasillo. Este segundo pasillo lleva, a través de una segunda escalera, a una puerta lateral del edificio, utilizada por el servicio y también como atajo por los empleados que proceden de Charles Street. Aquí tienen un sucinto plano del lugar.

—Gracias. Creo que sigo bien su explicación —dijo Sherlock Holmes.

—Es importante que este punto quede muy claro. Descendí la escalera y llegué al vestíbulo, donde encontré al conserje dormido en su garita, y a la cafetera hirviendo furiosa sobre el infiernillo. La aparté del fuego y apagué la llama, porque el agua estaba salpicando todo el suelo. Después alargué una mano, y estaba a punto de sacudir al hombre, que seguía profundamente dormido, cuando sonó un timbre situado sobre su cabeza y despertó sobresaltado.

»—¡Señor Phelps! —exclamó, mirándome desconcertado.

»—He bajado a ver si mi café estaba listo.

»—Había puesto a hervir el agua cuando quedé dormido, señor. —Me miró a mí, y después levantó los ojos hacia el timbre, que seguía sonando todavía sobre su cabeza. Y su expresión denotaba cada vez mayor sorpresa—. Si usted está aquí, señor..., ¿quién está tocando el timbre?

»—¡El timbre! ¿De qué timbre está usted hablando?

»—Del timbre del despacho donde usted trabaja.

»Una mano de hierro me oprimió el corazón. Había alguien, pues, en la habitación sobre cuya mesa yacía el valioso tratado. Me precipité escalera arriba y recorrí corriendo el pasillo. No había nadie en el pasillo, señor Holmes. Y tampoco había nadie en el despacho. Todo estaba exactamente como yo lo había dejado, salvo que alguien había cogido de mi mesa los papeles que me habían sido confiados. La copia seguía allí, pero el original había desaparecido.

Holmes se incorporó en la silla y se frotó las manos. Vi que el problema le atraía de veras.

—Y ¿qué hizo usted entonces? —murmuró.

—Comprendí inmediatamente que el ladrón tenía que haber entrado por las escaleras que dan a la puerta lateral. Era obvio que yo me hubiera tropezado con él, si hubiera utilizado la otra entrada.

—¿Está seguro de que no pudo estar escondido todo el tiempo en el despacho, o en el pasillo que usted ha calificado de mal iluminado?

—Es absolutamente imposible. Ni una rata podría encontrar un escondrijo en el despacho o en el pasillo. No hay lugar donde esconderse.

—Gracias. Prosiga, por favor.

—El conserje había advertido por mi palidez que había ocurrido algo grave y me había seguido escalera arriba. Después echamos ambos a correr por el pasillo y la escalera que desembocan en Charles Street. La puerta de la calle estaba cerrada, pero no habían echado la llave. Abrimos y nos precipitamos al exterior. Recuerdo perfectamente que al salir oí sonar tres campanadas en un reloj cercano. Eran las diez menos cuarto.

—Esto tiene gran importancia —dijo Holmes, anotando algo en el puño de su camisa.

—La noche era muy oscura y caía una lluvia fina y tibia. No había nadie en Charles Street, pero al final de esa calle, en Whitehall, el tráfico era como siempre muy denso. Corrimos sin sombrero calle adelante, y en la última esquina encontramos a un policía.

—¡Ha habido un robo! —jadeé—. Han robado un documento de gran valor en el Foreign Office. ¿Ha pasado alguien por aquí?

»—Llevo un cuarto de hora aquí parado, señor —respondió—, y en este tiempo solo ha pasado una persona: una mujer, alta y mayor, que llevaba un chal de cachemira.

»—¡Ah, era mi mujer! —exclamó el conserje—. ¿No ha pasado nadie más?

»—No. Nadie.

»—En tal caso el ladrón tiene que haber huido en la otra dirección —exclamó el conserje, tirándome de la manga.

»Pero yo no estaba convencido, y sus esfuerzos por alejarme de allí aumentaban mis sospechas.

»—¿En qué dirección iba esa mujer? —le pregunté al policía.

»—No lo sé, señor. La vi pasar, pero no tenía ninguna razón para vigilar lo que hacía. Parecía tener prisa.

»—¿Cuánto hace de todo esto?

»—Oh, pocos minutos.

»—¿Ha tenido lugar dentro de los últimos cinco minutos?

»—Sí, no pueden ser más de cinco.

»—Señor, está perdiendo usted el tiempo, y cada minuto puede tener ahora una importancia vital —exclamó el conserje—. Le doy mi palabra de que mi mujer no tiene nada que ver en esto. Vayamos al otro extremo de la calle. Bien... Si usted no quiere hacerlo, lo haré yo.

»Y se alejó en la otra dirección. Pero corrí tras él y le sujeté por el brazo.

»—¿Dónde vive usted?

»—En el 16 de Ivy Lane, Brixton —respondió él—. Pero no se obstine en seguir una pista falsa, señor Phelps.Venga conmigo al otro extremo de la calle y veamos si podemos averiguar algo.

»Nada perdía siguiendo su consejo. El policía, el conserje y yo nos apresuramos calle abajo, pero solo para encontrar otra calle, con mucho tráfico y mucha gente corriendo de acá para allá, ansiosa por estar cuanto antes bajo techado. No había nadie que pudiera indicarnos si había pasado alguien por allí.

»Volvimos a los despachos y registramos sin resultado la escalera y los pasillos. El suelo del pasillo que lleva a mi oficina está cubierto de un linóleo color crema en el que se distinguen fácilmente las huellas, pero no había ni un rasguño ni el menor rastro de una pisada.

—¿Había estado lloviendo toda la tarde?

—Más o menos desde las siete.

—En tal caso, ¿cómo es posible que la mujer que apareció por allí a las nueve no dejara ningún rastro de sus botas enfangadas?

—Me alegra que haya reparado en ello, porque a mí también se me ocurrió entonces. Pero resulta que las asistentas tienen la costumbre de quitarse las botas en la garita del conserje y de ponerse allí unas zapatillas.

—Esto lo explica. Así pues, no había huellas aunque la noche fuera lluviosa. La cadena de los acontecimientos presenta un interés notable. ¿Qué hicieron después?

—También examinamos el despacho. Es imposible que exista una puerta secreta, y las ventanas están a casi treinta pies del suelo. Las dos estaban cerradas por dentro. La alfombra anula la posibilidad de una trampilla, y el techo está encalado. Apostaría mi vida a que la persona que robó los documentos solo pudo entrar por la puerta.

—¿Qué me dice de la chimenea?

—No hay chimenea. Hay una estufa. El cordón del timbre pende justo a la derecha de mi mesa. Quienquiera que tirara de él tuvo que llegar hasta allí. Pero ¿por qué iba a tocar el timbre un delincuente? Es un misterio sin solución.

—Se trata, ciertamente, de un incidente fuera de lo común. ¿Qué pasos dio después? Supongo que examinó la habitación para ver si el intruso había dejado algún rastro, una colilla, un guante, una horquilla de pelo, o cualquier cosa de este tipo.

—No había nada.

—¿Ningún olor?

—Bien... La verdad es que no nos fijamos en eso.

—¡Ah, un aroma de tabaco nos sería muy útil en una investigación como esta!

—Yo no fumo nunca, y creo que, si el despacho hubiese olido a tabaco, hubiese reparado en ello. No había ninguna pista. El único dato tangible era que la mujer del conserje, la señora Tangey, había salido corriendo del edificio. Su marido solo pudo dar la explicación de que su mujer solía regresar más o menos a esta hora. El policía y yo coincidimos en que lo mejor sería atrapar a la mujer antes de que tuviera ocasión de deshacerse de los papeles, suponiendo que fuera ella quien los tenía en su poder.

»Para entonces, ya se había dado la alarma a Scotland Yard y el señor Forbes, el detective, acudió inmediatamente y asumió el caso con gran entusiasmo. Alquilamos un coche de punto y en menos de media hora nos dejó en la dirección que nos habían proporcionado. Abrió la puerta una joven, que resultó ser la hija mayor de la señora Tangey. Su madre no había regresado todavía. Y fuimos conducidos a una salita de la parte delantera de la casa para esperarla allí.

»Unos diez minutos después llamaron a la puerta, y entonces cometimos un grave error del que me siento culpable. En lugar de ir a abrir nosotros, permitimos que lo hiciera la chica. Oímos que decía: «Mamá, hay dos hombres que te esperan», y un instante después oímos unos rápidos pasos por el pasillo. Forbes abrió la puerta y ambos nos precipitamos en la cocina, pero la mujer había llegado antes. Nos miró con ojos desafiantes, y luego, al reconocerme, adquirió de repente una expresión de total asombro.

»—¡Pero si es el señor Phelps del despacho!

»—Vamos, vamos, ¿quién creyó que éramos cuando intentó escapar de nosotros? —preguntó mi acompañante.

»—Creí que venían a cobrar —respondió—. Últimamente he tenido problemas con un tendero.

»—No me convence esta explicación —replicó Forbes—. Tenemos motivos para creer que se ha llevado un importante documento del Foreign Office y que ha corrido hasta aquí para esconderlo. Tendrá que acompañarnos a Scotland Yard para que la registren.

»Protestó y se resistió en vano. Trajeron un coche y los tres nos metimos en él. Antes habíamos examinado la cocina y, sobre todo, el fuego, a fin de comprobar si se había deshecho del documento mientras estaba sola, pero no había cenizas ni restos de papel. Cuando llegamos a Scotland Yard, la mujer fue registrada por una policía. Esperé en agónica angustia hasta que regresó con el informe. La esposa del conserje no tenía los documentos.

»Por primera vez, fui plenamente consciente de la terrible situación en que me encontraba. Hasta aquel momento había estado haciendo cosas, y la actividad había anulado el pensamiento. Tenía tal seguridad de recuperar el tratado, que no me había atrevido a pensar en cuáles serían las consecuencias si no lo lograba. Pero ahora no quedaba nada que hacer, y dispuse de tiempo sobrado para calibrar la situación. Fue terrible. Watson puede decirle que yo era en la escuela un muchacho sensible y nervioso. Es mi modo de ser. Pensé en mi tío y en sus colegas del Gabinete, en el deshonor que por mi culpa caería sobre él, sobre mí, y sobre toda persona relacionada conmigo. ¡No importaba que yo hubiera sido víctima de un increíble accidente! Cuando hay intereses diplomáticos en juego, los accidentes no se perdonan. Estaba perdido, deshonrado y sin esperanzas. No sé qué hice. Supongo que monté una escena. Guardo un confuso recuerdo de que me rodeó un grupo de oficiales para intentar calmarme. Uno de ellos me llevó a Waterloo y me dejó en el tren de Woking. Creo que me habría acompañado hasta aquí, si no nos hubiésemos encontrado con el doctor Ferrier, que vive cerca e iba a coger el mismo tren que yo. Fue una suerte que el doctor tuviera la amabilidad de hacerse cargo de mí, porque sufrí otro ataque en la misma estación y, antes de llegar a casa, me comportaba ya como un maníaco en pleno delirio.

»Pueden ustedes imaginar la situación que se produjo cuando el doctor tocó el timbre, se levantaron todos de la cama y me encontraron en tal estado. La pobre Annie y mi madre quedaron destrozadas. El doctor Ferrier había recibido datos suficientes del detective en la estación para poder darles una idea de lo sucedido, y su explicación no mejoró las cosas. Era evidente que yo tardaría largo tiempo en recuperarme de mi dolencia, por lo cual sacaron a Joseph de su alegre dormitorio y lo convirtieron en mi habitación de enfermo. He estado aquí tumbado más de nueve semanas, señor Holmes, inconsciente y delirando. A no ser por la señorita Harrison y por los cuidados del doctor, no estaría ahora hablando con ustedes. Ella me ha cuidado durante el día, y contrataron a una enfermera para las noches, porque en mis ataques de locura hubiera sido capaz de cualquier cosa. Poco a poco he ido recobrando la razón, pero solo hace tres días que he recuperado la memoria. A veces preferiría no haberla recuperado. Lo primero que hice fue telegrafiar al señor Forbes, que estaba encargado del caso. Vino a verme y me aseguró que, aunque se ha hecho todo lo humanamente posible, no han encontrado ninguna pista. Interrogaron a conciencia al conserje y a su mujer, y no sacaron nada en limpio. La policía centró después sus sospechas en el joven Gorot, que, como recordarán, es el empleado que se quedó a trabajar aquella noche. Pero los únicos puntos que justificaban la sospecha era que se quedara hasta tarde en el despacho y su apellido francés. De hecho, yo no empecé mi trabajo hasta que él se marchó, y, pese a su ascendencia hugonote, es y se siente tan inglés como usted o como yo. No encontraron nada que pudiera inculparle y renunciaron a proseguir la investigación. Ahora, señor Holmes, me dirijo a usted como último recurso. Si me falla habré perdido para siempre mi honor y mi posición.

El enfermo se recostó en los cojines, agotado por su largo relato, y su enfermera le sirvió un vaso de una medicina estimulante. Holmes permanecía sentado en silencio, la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados, en una actitud que podía parecer apática a un extraño, pero que denotaba para mí, que tan bien le conozco, una intensa concentración.

—Su relato ha sido tan completo —dijo por último— que casi no me quedan preguntas que hacer. Hay, sin embargo, una muy importante. ¿Le había dicho a alguien que iba a llevar a cabo una tarea tan especial?

—A nadie.

—¿Ni siquiera a la señorita Harrison, por ejemplo?

—No. No estuve en Woking en el intervalo que medió entre el encargo del trabajo y su ejecución.

—¿Y ninguno de los suyos fue casualmente a visitarle?

—Ninguno.

—¿Alguno de ellos conoce su despacho?

—Claro. Todos han estado allí alguna vez.

—De todos modos, si usted no habló con nadie del tratado, las restantes preguntas son irrelevantes.

—No hablé con nadie del tratado.

—¿Sabe algo de la vida del conserje?

—Nada, salvo que fue soldado.

—¿En qué regimiento?

—He oído que sirvió en los Coldstream.

—Muchas gracias. Sin duda Forbes podrá proporcionarme todo tipo de detalles. Los organismos oficiales son excelentes recolectores de datos, aunque no siempre sepan utilizarlos provechosamente. ¡Qué bella puede ser una rosa!

Se levantó, cruzó junto al sofá, abrió la ventana, y sostuvo el tallo de una rosa rodeada de musgo, admirando la delicada combinación del carmesí y el verde. Esto me reveló una nueva faceta de su carácter, pues nunca le había visto mostrar el menor interés por algo concerniente a la naturaleza.

—En nada es tan necesaria la deducción como en la religión —afirmó, apoyando la espalda en las contraventanas—. El hombre razonador puede hacer de esta última una ciencia exacta. Siempre he creído que nuestra mejor garantía de la bondad de la Providencia reside en las flores. Todo lo demás, nuestros poderes, nuestros deseos, nuestros alimentos, son cosas necesarias para nuestra existencia en primera instancia. Pero esta rosa nos ha sido dada por añadidura. Su perfume y su color son un adorno de la vida, no una condición para ella. Solo la bondad puede dar algo por añadidura, y repito por esta razón que son las flores nuestro motivo de esperanza.

Percy Phelps y su enfermera habían seguido esta perorata de Holmes con sorpresa y con cierto desencanto. Holmes había caído en una ensoñación, con la rosa entre los dedos. Pasaron varios minutos antes de que la joven la rompiera.

—¿Vislumbra alguna posibilidad de desvelar este misterio, señor Holmes? —preguntó con un poco de aspereza.

—¡Ah, el misterio! —exclamó él, regresando de repente a la realidad—. Sería absurdo negar que este caso es bastante oscuro y complicado, pero les prometo que lo estudiaré y les haré saber los puntos que me llamen la atención.

—¿Tiene alguna pista?

—Me han proporcionado siete, pero, por supuesto, debo comprobarlas antes de pronunciarme sobre su valor.

—¿Sospecha de alguien?

—De mí mismo.

—¿Qué?

—Temo llegar a conclusiones demasiado rápidas.

—Vaya, pues, a Londres para comprobarlas.

—Es un excelente consejo, señorita Harrison —dijo Holmes, poniéndose en pie—. Creo, Watson, que no hay nada mejor que hacer. No se deje llevar por falsas esperanzas, señor Phelps. El asunto es muy difícil.

—Estaré muerto de ansiedad hasta volver a verle —exclamó el diplomático.

—Regresaré mañana en el mismo tren de hoy, aunque es muy probable que mi informe sea negativo.

—Dios le bendiga por su promesa de regresar —exclamó nuestro cliente—. Me da ánimos saber que algo se está haciendo. Por cierto, recibí una carta de lord Holdhurst.

—¡Ajá! ¿Y qué decía?

—El tono era frío, pero no severo. Me atrevo a conjeturar que lo grave de mi enfermedad le impidió ser demasiado duro conmigo. Repetía que el asunto tiene extrema importancia y añadía que no tomaría decisión alguna respecto a mi futuro, con lo que se refería por supuesto a mi despido, hasta que recuperara la salud y tuviese oportunidad de reparar la catástrofe.

—Bien, parece razonable y considerado —dijo Holmes—. En marcha, Watson. Nos espera un largo día de trabajo.

El señor Joseph Harrison nos llevó a la estación y pronto estuvimos en el tren de Portsmouth. Holmes se abismó en profundos pensamientos y casi no abrió la boca hasta Clapham Junction.

—Es agradable llegar a Londres por una de esas vías elevadas que permiten ver las casas desde arriba.

Pensé que bromeaba, pues el panorama era bastante sórdido, pero pronto me dio su explicación.

—Mire esos grandes grupos aislados de edificios que se levantan por encima de los tejados de pizarra. Parecen islas de adobe en un mar de plomo.

—Son los internados.

—¡Faros, amigo mío, son faros! Precursores de futuro, cápsulas con cientos de brillantes semillas en su interior, de donde saldrán los ingleses mejores y más inteligentes del mañana. Supongo que Phelps no bebe, ¿verdad?

—No, no creo.

—Yo tampoco lo creo, pero tenemos que considerar todas las posibilidades. El pobre diablo ha caído en un pozo muy profundo, y me pregunto si podremos ayudarle a salir de él ¿Qué opina de la señorita Harrison?

—Es una muchacha de carácter.

—Sí, pero, si no me equivoco, de buena índole. Ella y su hermano son hijos únicos de un hombre que comercia con hierro. Son de Northumberland. Phelps se prometió con ella en un viaje que hizo el pasado invierno, y la muchacha vino aquí, acompañada de su hermano, para conocer a la familia. Entonces sobrevino la catástrofe, y se quedó para cuidar al hombre a quien amaba, y su hermano Joseph, que se sentía cómodo aquí, se quedó también. He hecho algunas averiguaciones por mi cuenta, y hoy será un día de no parar.

—Mi consulta... —empecé a decir.

—¡Oh, si sus casos le parecen más interesantes que los míos...! —replicó Holmes con aspereza.

—Iba a decir que en mi consulta pueden arreglárselas sin mí un par de días, porque es la época más tranquila del año.

—¡Estupendo! —dijo Holmes, recobrando de golpe su buen humor—. En tal caso, estudiaremos juntos el caso. Creo que habría que empezar por visitar a Forbes. Probablemente podrá darnos todos los datos que necesitemos, hasta saber por dónde abordar el problema.

—Usted dijo que tenía alguna pista.

—Bien, tenemos varias, pero solo podremos comprobar su validez mediante una investigación posterior. Los delitos más difíciles de resolver son los que carecen de un claro objetivo. Pero este sí lo tiene. ¿A quién beneficia? Tenemos a los embajadores de Francia y de Rusia, a los individuos que pueden venderles el documento y a lord Holdhurst.

—¡Lord Holdhurst!

—Es concebible que un estadista se encuentre en una situación en que no le importe demasiado que un documento desaparezca de forma accidental.

—No un estadista con un historial tan honorable como lord Holdhurst.

—Es una posibilidad, y no podemos permitirnos descartarla. Visitaremos hoy mismo a ese honorable lord y veremos si podemos sacar algo de él. Entretanto yo ya he puesto en marcha algunas pesquisas.

—¿Ya?

—Sí, he enviado unos telegramas desde la estación de Woking a todos los periódicos vespertinos de Londres. Este anuncio aparecerá en todos ellos.

Me alargó una hoja de papel arrancada de su bloc de notas, donde se leía escrito a lápiz lo siguiente:

Recompensa de diez libras. Se busca el número del vehículo que dejó a un pasajero en o cerca de la puerta del Foreign Office que da a Charles Street. Aproximadamente a las diez menos cuarto de la noche del 23 de mayo. Diríjanse al 221 B de Baker Street.

—¿Cree que el ladrón fue allí en un coche de punto?

—Si no es así, no habremos perdido nada por intentarlo. Pero, si el señor Phelps está en lo cierto al asegurar que no hay lugar donde esconderse ni en el despacho ni en los pasillos, el ladrón tuvo que proceder del exterior. Y si llegó del exterior en una noche tan lluviosa y no dejó huellas en el linóleo, que fue examinado pocos minutos después, es más que probable que llegara en coche. Sí, creo que podemos deducir con bastante certeza que llegó en un coche de alquiler.

—Suena plausible.

—Es una de las pistas a las que me refería. Tal vez nos conduzca a algo. Por supuesto, tenemos también el timbre, que es la característica más insólita del presente caso. ¿Por qué sonaría el timbre? ¿Fue una bravuconada del delincuente? ¿Fue alguien que estaba con él y que quiso impedir el crimen? ¿O fue un mero accidente? ¿O fue...?

Holmes se hundió de nuevo en aquel ensimismamiento profundo y reflexivo del que había salido, pero a mí, que conocía todos sus estados de ánimo, me pareció advertir que se le había ocurrido una nueva posibilidad.

Cuando llegamos a la estación eran las tres y veinte y, tras un apresurado almuerzo en la cantina, nos encaminamos hacia Scotland Yard. Holmes ya había telegrafiado a Forbes, y nos estaba esperando: un hombre pequeño y astuto, con una expresión aguda pero no excesivamente amable. Se mostró decididamente frío con nosotros, sobre todo cuando supo el motivo de nuestra visita.

—Ya he oído hablar de sus métodos, señor Holmes —dijo con sequedad—. Siempre está dispuesto a utilizar toda la información que la policía puede proporcionarle, para después intentar resolver el caso por sí mismo y desacreditarla.

—Al contrario —dijo Holmes—. En mis cincuenta y tres últimos casos, mi nombre solo ha aparecido en cuatro, y la policía se ha llevado toda la fama en los restantes cuarenta y nueve. No le culpo por no saber esto, pues es usted joven y carece de experiencia, pero, si quiere prosperar en sus nuevas obligaciones, será mejor que trabaje conmigo y no contra mí.

—Me encantaría que me diera usted una o dos indicaciones —dijo el detective, cambiando su actitud—. Hasta ahora no he avanzado demasiado en la investigación.

—¿Qué pasos ha dado?

—Le hemos seguido la pista a Tangey, el conserje. Abandonó el ejército con un buen informe, y no hemos podido encontrar nada contra él. Pero su mujer es siniestra. Tengo la impresión de que sabe más de lo que intenta aparentar.

—¿La han seguido?

—Tenemos a una de nuestras agentes tras ella. La señora Tangey se da a la bebida, y nuestra detective ha intentado sonsacarle algo en dos ocasiones en las que estaba bastante borracha, pero ha sido en vano.

—Tengo entendido que tienen problemas con los acreedores.

—Sí, pero les pagaron.

—¿De dónde salió el dinero?

—No había nada irregular. Le debían a él la pensión. No han dado muestras de disponer ahora de más dinero que antes.

—¿Qué explicación ha dado a que acudiera ella cuando el señor Phelps llamó para pedir un café?

—Dijo que su marido estaba muy cansado y que quería echarle una mano.

—Bien, esto concuerda con el hecho de que Phelps le encontrara dormido en su silla un poco más tarde. No tenemos, por lo tanto, nada contra ellos, salvo el carácter de la mujer. ¿Le preguntaron por qué tenía tanta prisa aquella noche? Su apresuramiento llamó la atención del agente de policía.

—Era más tarde de lo habitual y quería llegar cuanto antes a su casa.

—¿Le hizo notar que usted y el señor Phelps, que salieron al menos veinte minutos después, llegaron a la casa antes que ella?

—Lo explica por la diferencia de velocidad entre un autobús y un coche.

—¿Aclaró por qué motivo, al llegar a casa, se precipitó directamente hacia la cocina?

—Porque allí tenía el dinero con el que pagar a los acreedores.

—Por lo menos tiene una buena respuesta para todo. ¿Le preguntó si al salir se había encontrado con alguien o si vio a alguien merodeando por Charles Street?

—Solo vio al agente de policía.

—Bien, parece que la ha interrogado a fondo. ¿Qué otros pasos ha dado?

—También hemos seguido al empleado, Gorot, durante las últimas nueve semanas, pero sin resultado. No hemos encontrado nada contra él.

—¿Algo más?

—No queda nada más para investigar, no tenemos indicios de ninguna clase.

—¿Ha llegado a alguna conclusión acerca de por qué sonó el timbre?

—Debo confesar que este asunto me rebasa. Pero, quienquiera que lo hiciera sonar, tiene una sangre fría impresionante.

—Sí, resulta bastante extraño. Muchas gracias por la información que me ha dado. Si llego a estar en situación de entregarle al culpable, se lo comunicaré. Vamos, Watson.

—¿Adónde nos dirigimos ahora? —le pregunté al salir de la oficina.

—A ver a lord Holdhurst, ministro del Gabinete y futuro primer ministro de Inglaterra.

Tuvimos la suerte de que lord Holdhurst estuviera todavía en su despacho de Downing Street, y, cuando Holmes le hizo llegar su tarjeta de visita, nos recibió al instante. El estadista nos acogió con esa cortesía algo anticuada que le caracteriza, y nos ofreció asiento en dos lujosos sillones situados a uno y otro lado de la chimenea. De pie sobre la alfombra, la figura alta y delgada, el rostro pensativo y el rizado cabello prematuramente canoso, parecían caracterizar un tipo no demasiado común, el de un noble que es noble de verdad.

—Su nombre me es muy familiar, señor Holmes —dijo con una sonrisa—. Y, desde luego, no pretenderé ignorar el motivo de su visita. Solo ha habido un acontecimiento en estos despachos que pueda haber atraído su interés. ¿Puedo preguntarle para quién trabaja?

—Para el señor Percy Phelps.

—¡Ah, mi infeliz sobrino! Como comprenderá, nuestro parentesco me hace todavía más difícil intentar protegerle. Mucho me temo que este incidente tenga unas consecuencias muy perjudiciales para su carrera.

—Pero ¿y si se encontrara el documento?

—Ah, en este caso sería, desde luego, muy diferente.

—Me gustaría hacerle un par de preguntas, lord Holdhurst.

—Me encantará darle toda la información que obre en mi poder.

—¿Fue en esta misma habitación donde le ordenó a su sobrino que hiciese una copia del documento?

—Así es.

—¿No hay, pues, ninguna posibilidad de que les oyera nadie?

—Absolutamente ninguna.

—¿Le había mencionado a alguien que tenía la intención de entregar el tratado para que sacaran una copia?

—No.

—Está seguro de esto.

—Completamente.

—En tal caso, si usted no se lo dijo a nadie, ni el señor Phelps se lo dijo a nadie, ni nadie sabía nada del asunto, la presencia del ladrón en el despacho tuvo que ser puramente accidental. Tuvo una oportunidad y la aprovechó.

El político sonrió.

—Esto escapa a mi competencia —dijo.

Holmes se quedó un instante pensativo.

—Hay otro punto muy importante que me gustaría discutir con usted —dijo—. Creo que usted temía que podía acarrear graves consecuencias el hecho de que se conocieran algunos detalles del tratado. ¿Es así?

Cruzó una sombra por el expresivo rostro del estadista.

—Desde luego que sí. Consecuencias gravísimas.

—¿Y se han producido?

—Todavía no.

—Si el tratado hubiera llegado, pongamos por caso, a la oficina de Asuntos Exteriores de Francia o de Rusia, ¿lo sabría usted?

—Sí, yo debería saberlo —respondió lord Holdhurst con ironía.

—Dado que han pasado casi diez semanas y usted no ha sabido nada, ¿sería absurdo suponer que por algún motivo el tratado no ha llegado hasta ellos?

Lord Holdhurst se encogió de hombros.

—No vamos a suponer, señor Holmes, que el ladrón robó el tratado para enmarcarlo y clavarlo en la pared.

—Quizá esté esperando conseguir el precio más alto.

—Si espera mucho más, no podrá venderlo a ningún precio. Dentro de unos meses el tratado dejará de ser secreto.

—Esto es muy importante —dijo Holmes—. Desde luego no cabe fuera de lo posible que el ladrón haya sufrido una súbita dolencia...

—Como, por ejemplo, ¿una encefalitis? —preguntó el político, clavando en él la mirada.

—Yo no he dicho esto —replicó Holmes, imperturbable—. Y ahora, lord Holdhurst, nos vamos. Ya le hemos robado en exceso su valioso tiempo.

—Le deseo mucha suerte en su investigación, sea quien sea el delincuente —dijo el honorable lord, mientras nos despedía con una inclinación de cabeza.

—Es un tipo notable —comentó Holmes cuando salimos a Whitehall—. Pero tiene grandes dificultades para mantener su puesto. Está lejos de ser rico y tiene muchos gastos. Por supuesto, habrá usted observado suelas nuevas en las botas. Ahora, Watson, no le mantendré alejado más tiempo de sus obligaciones. Hoy no me queda nada que hacer, a menos que reciba una respuesta a mi anuncio, pero le quedaré muy agradecido si mañana regresa conmigo a Woking en el mismo tren que cogimos ayer.

Me reuní con él a la mañana siguiente y viajamos juntos a Woking. No había recibido respuesta al anuncio y no había surgido nada que arrojara nueva luz sobre el caso. Holmes tenía, cuando lo deseaba, la imperturbabilidad de un indio, y no pude deducir de su expresión si estaba o no satisfecho con nuestra actuación en el caso. Recuerdo que la conversación versó sobre el sistema de medidas Bertillon y que él expresó su admiración por el sabio francés.

Encontramos a nuestro cliente todavía bajo los cuidados de su fiel enfermera, pero tenía mejor aspecto que el día anterior. Al entrar nosotros, se levantó sin dificultad del sofá para recibirnos.

—¿Alguna novedad? —preguntó ansioso.

—Mi informe, como esperaba, es negativo —dijo Holmes—. He visto a Forbes y a su tío, y he puesto en marcha una o dos investigaciones que nos pueden llevar a algo.

—Entonces ¿todavía no desiste?

—En absoluto.

—¡Dios le bendiga por estas palabras! —exclamó la señorita Harrison—. Si actuamos con valor y perseverancia, terminará por descubrirse la verdad.

—Al parecer nosotros tenemos más noticias que ustedes —dijo Phelps, mientras volvía a sentarse en el sofá.

—Esperaba que tuvieran algo que comunicarme.

—Sí, hemos vivido una pequeña aventura esta noche y podía haber sido grave. —Su expresión se ensombreció a medida que hablaba y surgió en sus ojos algo parecido al miedo—. ¿Sabe usted que comienzo a pensar que soy, sin saberlo, el centro de una monstruosa conspiración, y que no solo mi honor, sino incluso mi vida, están en peligro?

—¡Ah! —exclamó Holmes.

—Parece increíble, porque no tengo, que yo sepa, ningún enemigo en este mundo, pero, después de la experiencia de esta noche, no puedo llegar a otra conclusión.

—Cuénteme, por favor, lo que sucedió.

—Ayer fue la primera noche que dormí sin la enfermera. Me encontraba muchísimo mejor y decidí que podía pasar sin ella. Dejé, sin embargo, una lamparilla encendida. Bien, hacia las dos de la madrugada estaba ligeramente dormido, cuando de repente me despertó un ligero ruido. Parecía el ruido que hacen los ratones al roer la madera, y permanecí tumbado un rato con la impresión de que así era. Después el ruido se intensificó, y de repente sonó un golpe metálico en la ventana. Me incorporé sobresaltado. No cabía ya duda sobre la procedencia del ruido. Los sonidos más débiles los había producido un instrumento al intentar forzar los bastidores de la ventana, y el último lo había ocasionado alguien al saltar el pestillo.

»Después todo quedó en silencio durante diez minutos, como si el intruso esperase a ver si el ruido me había despertado. Entonces oí un chirrido, al tiempo que se iba abriendo la ventana. No pude soportarlo más, porque mis nervios no son lo que eran. Salté de la cama y abrí las contraventanas. Había un hombre agazapado junto a la ventana. No pude verle bien, porque se largó a toda prisa. Iba envuelto en una especie de capa, que le ocultaba la parte inferior del rostro. Solo estoy seguro de una cosa, de que llevaba un arma en la mano. Me pareció un cuchillo. Vi claramente su brillo cuando se volvió hacia mí antes de echar a correr.

—Eso es muy interesante —dijo Holmes—. ¿Qué hizo usted entonces?

—Caso de tener fuerza suficiente hubiese saltado por la ventana y le hubiese seguido. Lo que en realidad hice fue tocar el timbre para que todos se despertaran. Pasó un rato, porque el timbre suena en la cocina y todos los sirvientes duermen en el primer piso. Empecé a gritar, y esto hizo que Joseph bajara y se encargara de despertar a los demás. Joseph y el mozo de cuadras encontraron huellas en el macizo de flores que está debajo de la ventana, pero el tiempo ha sido tan seco últimamente que no pudieron seguirlas por el césped. Me han dicho, sin embargo, que en un punto de la valla que bordea la carretera hay señales de que alguien pasó por encima y rompió un listón. Todavía no he informado a la policía local, pues pensé que sería mejor contar con su opinión.

Este relato de nuestro cliente pareció afectar de modo extraordinario a Sherlock Holmes. Se levantó de su silla y empezó a caminar arriba y abajo por la habitación, en un estado de excitación incontrolable.

—Las desgracias nunca vienen solas —dijo Phelps, con una sonrisa, aunque era evidente que el incidente le había asustado.

—Desde luego lleva usted un buen surtido de ellas —comentó Holmes—. ¿Se siente con fuerzas para dar conmigo una vuelta alrededor de la casa?

—Sí, claro, me encantaría que me diera un poco el sol. Joseph vendrá también con nosotros.

—¡Y yo también! —dijo la señorita Harrison.

—Me temo que no podrá ser —dijo Holmes, sacudiendo la cabeza—. Debo pedirle que permanezca sentada exactamente donde está siempre.

La muchacha volvió a sentarse con cierto aire ofendido. Su hermano, sin embargo, se había unido ya a nosotros, y salimos los cuatro juntos. Dimos la vuelta por el jardín hasta llegar a la ventana de la habitación que ocupaba el joven diplomático. Allí sí había, tal como he indicado, unas marcas sobre el césped, pero imprecisas y borrosas. Holmes se puso en cuclillas junto a ellas un instante, y después se irguió de nuevo con un encogimiento de hombros.

—No creo que podamos sacar gran cosa de estas huellas —dijo—. Rodeemos la casa y veamos por qué eligió el intruso esta habitación concreta. Cabría suponer que aquellas ventanas más grandes de la sala y del salón tendrían más atractivo para él.

—Son más visibles desde la carretera —sugirió el señor Joseph Harrison.

—Oh, sí, claro. Veo allí una puerta por donde hubiera podido entrar. ¿Para qué es?

—Es la puerta lateral que utilizan los proveedores. Por supuesto, por la noche está cerrada con llave.

—¿Les había sucedido en otra ocasión algo parecido?

—Nunca —aseguró nuestro cliente.

—¿Tienen en la casa plata o algo de valor que pueda atraer a los ladrones?

—Nada de valor.

Holmes paseó alrededor de la casa, con las manos en los bolsillos y con un aire de negligencia que era poco habitual en él.

—A propósito —le dijo a Joseph Harrison—, tengo entendido que ha encontrado usted el punto de la valla por donde se introdujo el hombre. Me gustaría echarle un vistazo.

El jovencito gordinflón nos condujo a un lugar donde la parte superior de uno de los listones que forman la valla estaba resquebrajada. Había un trocito de madera colgando. Holmes lo arrancó y lo examinó con aire crítico.

—¿Cree usted que esto se rompió anoche? Parece bastante viejo, ¿no?

—Bien, es posible.

—No hay huellas en el otro lado que indiquen que alguien ha saltado desde allí. No, no creo que aquí encontremos nada más. Regresemos al dormitorio y discutamos la cuestión.

Percy Phelps caminaba despacio, apoyándose en el brazo de su futuro cuñado. Holmes atravesó a paso ligero el jardín y ambos llegamos a la ventana abierta de la habitación mucho antes que ellos.

—Señorita Harrison —dijo Holmes, poniendo mucho énfasis en sus palabras—, debe permanecer usted todo el día donde está ahora. No permita que nada la mueva de lugar. Es de una importancia capital.

—Desde luego, así lo haré si usted así lo desea —dijo la muchacha asombrada.

—Cuando se vaya a la cama, cierre la puerta de la habitación y guarde la llave. Prométame que así lo hará.

—Pero ¿y Percy?

—Percy irá a Londres con nosotros.

—¿Y yo voy a quedarme aquí?

—Es por el bien de él. Es el modo en que usted puede ayudarle. ¡Aprisa! ¡Prométamelo!

La muchacha asintió rápidamente con la cabeza, en el preciso instante que llegaban los otros dos.

—¿Qué haces ahí con ese aire alicaído, Annie? —exclamó su hermano—. ¡Sal a tomar el sol!

—No, gracias, Joseph. Me duele un poco la cabeza, y esta habitación es fresca y relajante.

—¿Qué pretende hacer usted ahora, señor Holmes? —preguntó nuestro cliente.

—Bien, no deberíamos perder de vista la investigación principal para desviarnos hacia asuntillos sin importancia. Me haría un gran favor si pudiese ir a Londres con nosotros.

—¿Ahora mismo?

—Tan pronto como pueda. Fije usted la hora.

—Me siento con fuerza suficiente, si es que puedo ser de veras de alguna utilidad.

—De una utilidad inmensa.

—¿Tal vez quiera proponerme que pase la noche allí?

—En este caso, si nuestro amigo nocturno vuelve a visitarnos, encontrará el nido vacío. Nos ponemos en sus manos, señor Holmes, y usted debe decirnos exactamente lo que tenemos que hacer. Quizá prefiera que Joseph venga con nosotros para cuidar de mí.

—¡Oh, no! Mi amigo Watson es médico y puede cuidar perfectamente de usted. Si nos permite, nosotros comeremos aquí, y después saldremos los tres.

Todo se hizo como él había propuesto, y la señorita Harrison, de acuerdo con lo que le había indicado Holmes, se excusó por no abandonar la habitación. Yo no podía adivinar el objetivo de las maniobras de mi amigo, a menos que se propusiera mantener a la mujer alejada de Phelps, que, alegre por haber recobrado la salud y por las perspectivas de acción, comió con nosotros. Sin embargo, Holmes nos reservaba una sorpresa todavía mayor, pues, tras acompañarnos a la estación y vernos subir al tren, nos anunció con toda calma que él no tenía intenciones de abandonar Woking.

—Restan todavía un par de problemillas que me gustaría resolver antes de irme —dijo—. Su ausencia, señor Phelps, me será, en cierto sentido, muy útil. Cuando lleguen a Londres, Watson, le agradeceré que vayan directamente a Baker Street y se queden allí hasta que yo regrese. Es una suerte que sean viejos compañeros de colegio, pues eso les dará seguramente abundante tema de conversación. El señor Phelps puede ocupar la habitación de huéspedes, y yo estaré con ustedes a tiempo para el desayuno de mañana, pues sale un tren que me dejará en Waterloo a las ocho.

—Pero ¿y nuestras investigaciones en Londres? —preguntó Phelps, pesaroso.

—Las dejaremos para mañana. Creo que en estos momentos puedo ser más útil aquí.

—Dígales en Briarbrae que espero estar de regreso mañana por la noche —gritó Phelps, cuando el tren se ponía en marcha.

—No creo que yo vaya a Briarbrae —contestó Holmes, mientras nos despedía con la mano y el tren salía de la estación.

Phelps y yo discutimos la cuestión durante todo el viaje, pero ninguno de los dos pudo encontrar explicación satisfactoria a una conducta tan extraña.

—Supongo que quiere buscar alguna pista sobre el robo de anoche, si en realidad fue un robo. En mi opinión se trataba de algo distinto.

—¿Qué piensas, pues, de este asunto?

—Puedes achacarlo si quieres al estado de mis nervios, pero, estoy convencido de que se ha tejido una oscura intriga política a mi alrededor, y que, por alguna razón que se me escapa, atentan contra mi vida. Parece absurdo y disparatado, pero ¡piénsalo bien! ¿Por qué iba a intentar un ladrón forzar una ventana de un dormitorio donde no había nada de valor, y por qué llevaría un cuchillo en la mano?

—¿Estás seguro de que no se trataba de una ganzúa?

—¡Oh, no! Era un cuchillo. Vi claramente el brillo de la hoja.

—Pero ¿por qué diablos te perseguirían con tanta saña?

—Esa es la cuestión.

—Bien, tal vez Holmes comparte tu opinión, y esto podría ser la causa de su extraña conducta. Suponiendo que tu teoría sea correcta, y si él puede echarle el guante a la persona que te amenazó anoche, se habrá dado un gran paso adelante en la búsqueda del individuo que se llevó el tratado naval. Es absurdo suponer que tienes dos enemigos, uno que te roba y otro que atenta contra tu vida.

—Pero Holmes ha dicho que no piensa ir a Briarbrae.

—Le conozco desde hace mucho tiempo, y sé que nunca hace nada sin que exista una buena razón para ello.

Y nuestra conversación pasó a otros temas.

Pero fue un día agotador para mí. Phelps seguía todavía muy débil tras su larga enfermedad, y sus desdichas le habían convertido en un hombre quejica y nervioso. Intenté en vano atraer su interés hacia temas como Afganistán, la India, asuntos sociales, cualquier cosa que desviara su mente de su propio problema. Pero siempre terminaba volviendo al tratado perdido; preguntándose e intentando adivinar lo que estaría haciendo Holmes, lo que decidiría lord Holdhurst, o las noticias que recibiríamos por la mañana. A medida que avanzaba la tarde, su excitación llegó a ser penosa.

—¿Tú tienes una fe ciega en Holmes? —me preguntó.

—Le he visto realizar cosas increíbles.

—¿Ha logrado resolver en alguna ocasión un caso tan difícil como el mío?

—Por supuesto que sí. Le he visto resolver casos que tenían todavía menos pistas que el tuyo.

—¿Y había intereses tan importantes en juego?

—Esto lo ignoro. Pero me consta que ha intervenido en casos de vital importancia, que afectaban a tres de las casas reinantes en Europa.

—Pero tú le conoces bien, Watson. Es un tipo tan inescrutable que nunca sé qué pensar de él. ¿Crees que alberga esperanzas? ¿Crees que espera tener éxito?

—No me ha dicho nada.

—Mala señal.

—Todo lo contrario. He observado que, cuando anda perdido, suele confesarlo. Se muestra más taciturno cuando husmea algo pero no está todavía absolutamente seguro de seguir la pista correcta. Ahora, querido amigo, no conseguiremos nada poniéndonos nerviosos, y te agradeceré que te vayas a la cama a fin de estar fresco para lo que pueda depararnos el día de mañana.

Logré por fin convencer a mi amigo de que siguiera este consejo, aunque me constaba que, dada su excitación, no conseguiría conciliar el sueño. En realidad, su estado de ánimo era contagioso, pues yo mismo me pasé la mitad de la noche dando vueltas en cama a aquel extraño asunto, inventando mil teorías, cada una de ellas, si cabe, más disparatada que la anterior. ¿Por qué se había quedado Holmes en Woking? ¿Por qué le había pedido a la señorita Harrison que permaneciera todo el día en la habitación del enfermo? ¿Por qué había puesto tanto cuidado en ocultar a la gente de Briarbrae que no pensaba abandonar el lugar? Me devané los sesos hasta que quedé dormido, intentando encontrar una respuesta que abarcara la explicación de todos los hechos. Eran las siete cuando desperté, y me encaminé enseguida a la habitación de Phelps. Le encontré cansado y ojeroso tras haber pasado la noche en blanco. Lo primero que me preguntó fue si Holmes había llegado.

—Estará aquí a la hora prometida —respondí yo—, ni un minuto antes ni un minuto después.

Y así fue. Poco después de las ocho se detuvo un coche ante nuestra puerta y Holmes se apeó de él. Pudimos ver desde la ventana que llevaba la mano izquierda vendada, y que su rostro estaba pálido y tenía una expresión sombría. Entró en la casa, pero transcurrió un rato antes de que subiera a nuestras habitaciones.

—Parece un hombre derrotado —exclamó Phelps.

Tuve que reconocer que era cierto.

—A fin de cuentas —argüí—, es probable que la clave del misterio se encuentre aquí, en Londres. —Phelps soltó un gruñido.

—No sé por qué —dijo—, pero había puesto grandes esperanzas en su regreso... Ayer no llevaba la mano vendada, ¿verdad? ¿Qué habrá ocurrido?

—¿Está usted herido, Holmes? —pregunté, cuando mi amigo entró en la habitación.

—¡Bah, se trata de un rasguño debido a mi propia torpeza! —respondió, mientras nos saludaba con una inclinación de cabeza—. Este caso suyo, señor Phelps, es ciertamente uno de los más complicados que he investigado en toda mi vida.

—Temí que rebasara sus posibilidades.

—Ha sido una experiencia importante.

—Esa venda revela que ha corrido usted una aventura —intervine—. Me gustaría que nos contara lo que le ha ocurrido.

—Después del desayuno, querido Watson. Recuerde que esta mañana he respirado a lo largo de treinta millas el aire de Surrey. Supongo que ningún cochero ha respondido a mi anuncio. Bien, no podemos esperar que siempre nos salga todo bien.

La mesa estaba puesta y en el preciso momento en que yo iba a tocar la campanilla, entró la señora Hudson con el té y el café. Unos minutos más tarde, trajo tres bandejas cubiertas, y todos nos sentamos a la mesa, Holmes hambriento, yo curioso, y Phelps en un estado de profunda depresión.

—La señora Hudson se ha superado en esta ocasión —dijo Holmes, mientras destapaba una bandeja de pollo al curry—. Su cocina es un poco limitada, pero, como escocesa, tiene una idea acertada de lo que debe ser un desayuno. ¿Qué tiene usted ahí, Watson?

—Huevos con jamón —contesté.

—¡Estupendo! ¿Qué comerá usted, señor Phelps? ¿Pollo al curry, o huevos, o se servirá lo que hay en su bandeja?

—Gracias. No quiero nada —dijo Phelps.

—¡Vamos, vamos! Pruebe lo que tiene delante.

—Gracias. De veras soy incapaz de comer nada.

—Bien, en tal caso —dijo Holmes, guiñándome un ojo—, supongo que no tendrá inconveniente en invitarme a que lo pruebe yo.

Phelps destapó la bandeja que tenía a su lado, lanzó un grito y se quedó inmóvil, con la cara tan blanca como el plato en el que tenía fija la mirada. En el centro de la bandeja había un pequeño cilindro de papel azul grisáceo. Lo cogió, lo devoró con los ojos y se puso a bailar enloquecido por la habitación, oprimiéndolo contra su pecho y gritando de alegría, hasta caer en un sillón, tan fatigado y exhausto por la emoción que tuvimos que echarle un poco de brandy en la garganta para evitar que se desmayara.

—Vamos, vamos —dijo Holmes en tono tranquilizador, dándole unas palmaditas en la espalda—. Quizá ha sido excesivo por mi parte entregárselo de este modo, pero Watson, aquí presente, puede decirle que soy incapaz de resistirme a poner en todo un toque de dramatismo.

Phelps le cogió la mano y se la besó.

—¡Dios le bendiga! —exclamó—. Ha salvado usted mi honor.

—Bueno, también el mío estaba en juego —dijo Holmes—. Le aseguro que es tan odioso para mí fracasar en un caso como pueda serlo para usted cometer un error en lo que le han encomendado.

Phelps se metió el precioso documento en el bolsillo más recóndito de su levita.

—No me atrevo a seguir interrumpiendo su desayuno, pero me muero de ganas de saber cómo lo ha conseguido y dónde estaba.

Sherlock Holmes se bebió la taza de café y centró su atención en los huevos con jamón. Después se levantó, encendió su pipa y se acomodó en su asiento.

—Les diré lo que hice primero, y cómo me las apañé después —dijo—. Tras dejarles en la estación, di un agradable paseo por el maravilloso paisaje de Surrey, hasta llegar a un pueblecillo llamado Ripley, donde tomé el té en una taberna y tuve la precaución de llenar mi cantimplora y meterme unos bocadillos en el bolsillo. Permanecí allí hasta el atardecer, y entonces emprendí el camino de regreso a Woking y, al ponerse el sol, estaba en la carretera, delante de Briarbrae.

»Bien, esperé hasta que la carretera estuvo vacía, en realidad es una carretera poco frecuentada a cualquier hora, y después salté la verja para entrar en la propiedad.

—¡Seguro que la puerta estaba abierta! —exclamó Phelps.

—Sí, pero en esta materia tengo gustos muy peculiares. Elegí el lugar donde se levantan los tres abetos y, amparado por ellos, salté al interior con la certeza de que no existía la menor posibilidad de que nadie me viera desde la casa. Me agazapé entre los matorrales que hay a este lado de la cerca, y repté de uno a otro, de ahí el lamentable estado de las rodilleras de mis pantalones, hasta alcanzar el macizo de rododendros, que queda justo delante de la ventana de su habitación. Me agazapé allí y esperé el curso de los acontecimientos.

»Las contraventanas estaban abiertas, y pude ver a la señorita Harrison leyendo junto a la mesa. A las diez y cuarto dejó el libro, atrancó las contraventanas y se retiró. Oí que cerraba la puerta y tuve la convicción de que había hecho girar la llave en la cerradura.

—¡La llave! —exclamó Phelps.

—Sí. Yo le había dado instrucciones a la señorita Harrison de que cerrara la puerta por fuera y se llevara la llave consigo cuando se acostara. Siguió todas mis instrucciones al pie de la letra, y, sin su cooperación, no tendría usted ahora este documento en el bolsillo de su levita. Salió, pues, se apagaron las luces, y yo seguí en cuclillas entre los arbustos de rododendro.

»Era una noche espléndida, pero de todos modos la espera fue aburrida, aunque, por supuesto, sentía esa peculiar excitación del cazador que aguarda, tumbado junto al agua, que aparezca su presa. Fue muy larga, casi tan larga, Watson, como la que tuvimos que soportar usted y yo en una horrible habitación, cuando estábamos investigando el problema de “La banda de lunares”. El campanario de Woking daba los cuartos, y más de una vez pensé que se había parado. Por fin, cerca de las dos de la madrugada, oí de repente el leve sonido de un cerrojo y el chirriar de una llave. Un momento después se abrió la puerta de servicio, y el señor Joseph Harrison salió a la luz de la luna.

—¡Joseph! —gritó Phelps.

—Iba sin sombrero, pero llevaba una capa negra sobre los hombros, que le permitiría ocultar rápidamente su rostro si alguien le sorprendía. Anduvo de puntillas, a la sombra de las paredes de la casa, y, al llegar a la ventana, introdujo un cuchillo de hoja muy larga por la rendija y levantó el pestillo. Entonces abrió la ventana de golpe, metió el cuchillo por la ranura de las contraventanas, levantó la tranca y consiguió abrirlas.

»Desde donde yo estaba veía perfectamente el interior de la habitación y podía seguir todos sus movimientos. Encendió las dos velas que están sobre la repisa de la chimenea, y después levantó una esquina de la alfombra próxima a la puerta. Se agachó y arrancó una pieza cuadrada del entarimado, de estas que se dejan para que los fontaneros puedan acceder a las tuberías del gas. La pieza cubría el empalme en forma de “T” de donde parte la tubería que conduce el gas hasta la cocina, que queda debajo de esta habitación. De este escondite extrajo un pequeño cilindro de papel, volvió a colocar la pieza cuadrangular, puso bien la alfombra, apagó las velas y anduvo derechamente hacia la ventana, justo hacia mí, que le esperaba en el exterior.

»Bien, el señor Joseph es mucho más violento de lo que yo imaginaba. Se abalanzó contra mí blandiendo el cuchillo y tuve que golpearle dos veces antes de reducirlo, sin poder evitar que me hiciera un corte en los nudillos. Cuando todo acabó, tenía una mirada asesina en el único ojo que le había quedado sano. Pero por fin se avino a razones y entregó el documento. Cuando lo tuve en mi poder, dejé que se fuera, pero esta mañana he telegrafiado todos los datos a Forbes. Si es lo suficiente rápido y consigue atraparlo, tanto mejor para él, pero si, como sospecho, el pájaro abandona el nido antes de que Forbes llegue, ¡mejor para el Gobierno! Me temo que lord Holdhurst, por un lado, y el señor Percy Phelps, por otro, preferirían mil veces que el asunto no llegara nunca a un juzgado.

—¡Dios mío! —gimió Phelps con voz entrecortada—. ¿Me está diciendo usted que durante estas interminables semanas de agonía los documentos robados han estado todo el tiempo conmigo en mi habitación?

—Así es.

—¡Y Joseph! ¡Un canalla y un ladrón!

—Me temo que el carácter de Joseph es más tortuoso y más peligroso de lo que uno juzgaría por su apariencia. Según lo que he oído esta mañana, parece que ha perdido mucho dinero jugando en la Bolsa y que estaría dispuesto a cualquier cosa por mejorar su situación. Es un tipo completamente egoísta, y, cuando se presentó la ocasión, ni la felicidad de su hermana ni la reputación de usted le importaron lo más mínimo.

Percy Phelps se hundió en su silla.

—La cabeza me da vueltas —dijo—. Sus palabras me han dejado aturdido.

—La principal dificultad de este caso —nos adoctrinó Holmes en su característica faceta didáctica— radicaba en el hecho de que disponíamos de un exceso de información. Lo vital estaba oculto por lo irrelevante. Entre todos los datos que teníamos hubo que seleccionar los que parecían esenciales, y después unirlos y asignarles un orden para reconstruir esta singular secuencia de acontecimientos. Yo ya había empezado a sospechar de Joseph a partir del hecho de que usted tuviera intención de viajar con él de regreso a casa aquella noche y de que fuera por lo tanto probable que, conociendo el Foreign Office como lo conocía, pasara a recogerle de camino. Cuando supe que alguien había intentado desesperadamente entrar en su habitación, donde nadie excepto Joseph podía haber escondido algo, pues usted mismo nos contó que era la habitación que él ocupaba y que tuvo que cedérsela a usted, mis sospechas se convirtieron en certezas, sobre todo porque el intento tuvo lugar la primera noche en que la enfermera estaba ausente, lo cual demuestra que el intruso conocía cuanto sucedía en la casa.

—¡Qué ciego he estado!

—Yo veo los hechos del modo siguiente: Joseph Harrison entró en el edificio por la puerta de Charles Street. Conocía bien el camino y llegó a su despacho justo en el momento en que usted acababa de salir de él. No encontró a nadie, tiró del cordón del timbre, y entonces vio el documento que estaba sobre la mesa. Le bastó una mirada para comprender que el azar había puesto en su camino un documento oficial de valor incalculable, y, sin perder un segundo, se lo metió en el bolsillo y se marchó a toda prisa. Como recordará, transcurrieron unos minutos antes de que el aletargado conserje le llamara la atención sobre el timbre, y fueron suficientes para darle al ladrón tiempo a escapar.

»Llegó a Woking en el primer tren y, tras examinar su botín y asegurarse de que realmente su valor era inmenso, lo escondió en lo que le pareció un lugar seguro, con la intención de sacarlo uno o dos días después y llevarlo a la embajada francesa o adonde creyera que podía obtener un mejor precio. Pero entonces llegó usted de repente. Sin previo aviso, Joseph se vio forzado a abandonar su habitación, y desde aquel momento siempre hubo allí una o dos personas, cuya presencia le impedía recuperar el tesoro. La situación debía de ser para él enloquecedora, pero por fin creyó que había llegado su ocasión. Trató de introducirse por la ventana, pero el insomnio que usted padece frustró este intento. Recordará que aquella noche usted no había tomado su somnífero.

—Sí, lo recuerdo.

—Supongo que se había asegurado de que la droga resultara eficaz y que confiaba en encontrarle inconsciente. Por supuesto, yo sabía que volvería a intentarlo cuando pudiera hacerlo con mayor seguridad. Al abandonar usted la habitación, creyó llegado el momento. Hice que la señorita Harrison se quedara allí todo el día, para que él no se nos anticipara. Entonces, tras haberle convencido de que tenía vía libre, monté guardia tal como les he descrito. Yo ya sabía que los papeles tenían que estar en aquella habitación, pero no me apetecía levantar el entarimado y ponerlo todo patas arriba para encontrarlos. Por lo tanto, dejé que él mismo los sacara de su escondite y me ahorrara ese trabajo. ¿Desean que les aclare algo más?

—¿Por qué intentó entrar por la ventana la primera vez —le pregunté—, cuando pudo haberlo hecho por la puerta?

—Para llegar a la puerta tenía que pasar antes por delante de siete habitaciones, mientras que podía cruzar el jardín sin el menor problema. ¿Algo más?

—¿No cree usted, pues, que albergara intenciones asesinas? Quería utilizar el cuchillo solo como herramienta —dijo Phelps.

—Tal vez fuera como usted dice —respondió Holmes, encogiéndose de hombros—. Lo único que puedo asegurarle es que Joseph Harrison es un caballero en cuya clemencia yo no confiaría en absoluto.