Abbiamo fatto il possibile... per le imprese

Per decenni, la flessibilizzazione del mercato del lavoro è stata giustificata come unica alternativa per far fronte alla disoccupazione strutturale di massa e per permettere alle imprese di guadagnare margini di competitività e quindi di benessere, per sé e per gli altri, si diceva. Tuttavia, avallare l’idea della centralità dell’impresa quale unico soggetto capace di generare crescita e quindi occupazione ha provocato un rafforzamento delle diseguaglianze economiche sul piano distributivo, con un aumento costante della quota profitti sul totale dei redditi, a detrimento di quella connessa ai redditi da lavoro. Stando ai dati dell’Organizzazione internazionale del lavoro, in Italia la quota dei redditi da lavoro sul Pil passa dal 66,1% del 1976 al 53% del 2016. Inevitabilmente, però, i rapporti di forza legati ai processi produttivi si riproducono anche in quelli politici, dove appunto il peso degli interessi legati al capitale aumenta fino a intaccare tutte le sfere del sociale. Ciò provoca uno stravolgimento del ruolo dello Stato, che continua a intervenire pesantemente nell’economia, sostenendo non già la parte più debole dentro i rapporti di produzione – i lavoratori –, bensì quella più forte, le imprese.

L’esempio più recente e paradigmatico per l’Italia è sicuramente quello della Fiat, oggi Fca. L’industria automobilistica, un tempo torinese, ha negli anni dismesso e delocalizzato non soltanto gran parte degli stabilimenti italiani, ma ad oggi anche la propria sede legale, nonostante gli oltre 7 miliardi concessi dallo Stato per gli investimenti e la spesa sociale in sostegno al reddito, come la cassa integrazione in deroga per i lavoratori. Quando non si delocalizza, si finanziarizza, spostando risorse dall’economia reale alla finanza e ai suoi giochi speculativi. Quel che rimane in Italia è la ‘cura Marchionne’, sperimentata in modo spietato nello stabilimento di Pomigliano. Qui, nel 2010, l’Amministratore delegato Sergio Marchionne impose sotto il ricatto della delocalizzazione all’estero un contratto capestro – firmato da tutti i sindacati meno la Fiom –, che sostituiva il contratto collettivo nazionale (Ccln). Va da sé che le condizioni imposte furono meno vantaggiose per i lavoratori: turni più lunghi, pause ridotte, forti restrizioni all’attività sindacale. Sacrifici in cambio di promesse. Dopo la cassa integrazione continua, lavoratori spostati senza indennità di trasferta da Pomigliano a Cassino, la condanna per attività antisindacale, proprio nel marzo del 2017 Marchionne ha annunciato che la Panda non sarà più prodotta a Pomigliano ma verrà trasferita in Polonia, per lasciare spazio a una produzione a maggiore valore aggiunto. Quale, però, non si sa. Il modello adottato da Fca per il tramite del suo Ad Marchionne è una cambiale in bianco: prima la richiesta di finanziamenti allo Stato, la deroga alla legge e al Ccnl e poi, forse, il piano industriale. Lo stesso modello denunciato anche a Melfi: altro stabilimento in cui non soltanto i lavoratori sono in balìa del costante rischio di cassa integrazione e licenziamento e il lavoro interinale impazza, ma dove si consumano addirittura atti al limite della disumanità, paragonabili a quelli vissuti in una fabbrica di fine Ottocento. Come chi è costretto a urinarsi addosso perché non gli viene concessa una pausa.

Lo spostamento di risorse verso il capitale (livello distributivo), dovuto anche alla flessibilizzazione del mondo del lavoro, aggredisce anche le politiche di redistribuzione – quelle che attengono alla sfera fiscale – indebolendole. Sconti, abbassamento delle tasse, depotenziamento sostanziale dei contratti collettivi nazionali, incentivi di vario genere per favorire l’attività d’impresa, per metterla a suo agio e rafforzarne i poteri: costi quel che costi.

Dell’evocata necessità di abbattere le tasse sulle imprese è piena la stampa, le dichiarazioni di politici e editorialisti, nonostante le tasse sulle imprese siano nel tempo diminuite – in Italia come in tutta Europa. A partire da quella che è la tassa sui redditi d’impresa (Ires), passata tra il 2003 e il 2017 dal 33% al 24%. Una tassazione ad aliquote fisse senza alcun riferimento alla progressività fiscale, ma di questo non si lamenta nessuno: né i piccoli imprenditori né, figuriamoci, i grandi, che poi sono anche quelli che sempre più spesso ricorrono ai condoni per riportare in patria quantità enormi di denaro sottratte al fisco. Così come nessun imprenditore ha fatto la voce grossa ribadendo che la riduzione delle imposte non può andare a beneficio di tutti indiscriminatamente, ma dovrebbe perlomeno essere vincolata al tasso di investimento o di innovazione delle imprese stesse: cioè a quelle imprese che hanno davvero intenzione di produrre valore aggiunto e stimolare la crescita.

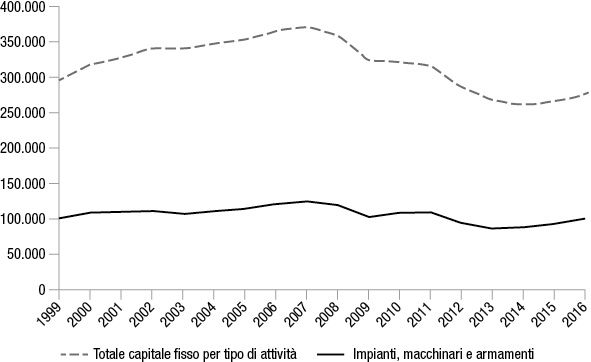

Mentre la grancassa politico-mediatica si abbatteva contro lavoratori e disoccupati, con punte di sprezzante denigrazione verso i giovani e le loro capacità di adattarsi alle richieste del mercato, raramente si è assistito a un’indagine sul tessuto imprenditoriale italiano e su quale sia realmente il contributo delle imprese in termini di investimenti, che continuano a diminuire: a fine 2016 si contano 20 miliardi di euro in meno per investimenti in impianti e macchinari rispetto al 2008. Sul totale degli investimenti in capitale fisso la differenza è di oltre 48 miliardi di euro, il 24% in meno. Inoltre, da un’indagine di Ucimu1 presentata alla Camera dei Deputati a inizio 2016 emerge che l’età media del parco macchine installato nelle imprese italiane è di 12 anni e 8 mesi, la più alta di sempre. Addirittura, il 27% delle macchine ha un’età superiore ai 20 anni e soltanto il 13% di queste non supera i 5 anni. C’è poi il dato sull’automazione: tutti ne parlano, ma di fatto in Italia siamo ben lontani dalla robotizzazione dei processi produttivi. L’incidenza delle macchine a controllo numerico sul totale è del 32%, con una crescita di un punto percentuale rispetto al 2005, anno in cui i tassi di crescita erano ben più elevati (6 punti percentuali rispetto a inizio anni Duemila).

Figura 4. Investimenti in capitale fisso (1999-2016).

Fonte: Elaborazione su dati Istat.

Nella totale assenza di una visione strategica nonché della politica industriale che viene lasciata all’arbitrio imprenditoriale, lo Stato non ha fatto mancare comunque il proprio sostegno. Addirittura i cittadini con le loro tasse – che, ricordiamo, sono per lo più quelle dei lavoratori – pagano di tasca propria gli investimenti alle imprese. È questo il meccanismo del superammortamento al 250% previsto dalla legge di stabilità 2017: costato 100 l’investimento, la riduzione delle tasse applicate all’ammortamento viene calcolata non sui 100 effettivamente spesi, ma su 250. Tutto questo mentre si tagliano la spesa per la sanità e quella per l’istruzione e gli ammortizzatori sociali per chi perde lavoro.

E, nonostante tutto questo, sono sempre i lavoratori il problema: costano troppo, pretendono diritti, esigono pure di essere pagati. Lo Stato deve intervenire, al diavolo il laissez-faire. Seguono a tamburo battente gli incentivi per stimolare le assunzioni: prima condizionate all’occupazione delle categorie più marginali nel mercato del lavoro, le donne e i giovani, poi, con il governo Renzi, elargiti senza più pudore. Lo sgravio fiscale sul costo del lavoro, introdotto con la legge di stabilità del 2015, non vincolava il beneficio neppure a un aumento dell’occupazione netta in seno alle imprese: la possibilità, cioè, di ricevere lo sgravio se e solo se si assume una persona in più, e non anche nel caso di un’assunzione a fronte di un licenziamento. Il duplice obiettivo ormai impossibile da confutare è stato lo spostamento tra i 10 e i 16 miliardi2, al netto dell’Ires versata dalle casse dello Stato a quelle delle imprese, in cambio di una rinnovata dinamica nelle assunzioni.

|

Durata |

Costo lordo triennale |

Costo netto triennale |

Costo lordo |

Costo netto |

|

Scenario 1a |

22.599.615 |

16.949.711 |

7.533.205 |

5.649.904 |

|

Scenario 2b |

18.444.393 |

13.833.295 |

6.148.131 |

4.611.098 |

|

Scenario 3c |

14.591.542 |

10.943.656 |

4.863.847 |

3.647.885 |

|

a Sia le assunzioni che le trasformazioni durano 36 mesi (durata massima dello sgravio). b Le assunzioni durano 36 mesi; delle trasformazioni da contratto già in essere, il 59% dura 36 mesi, il 13% cessa entro i 12 mesi, il 17,7% fra il tredicesimo e il ventiquattresimo mese, il 10,3% fra il venticinquesimo e il trentaseiesimo mese. c L’80% delle assunzioni dura 36 mesi, il 20% 18 mesi; le trasformazioni hanno la durata prevista nello scenario 2. |

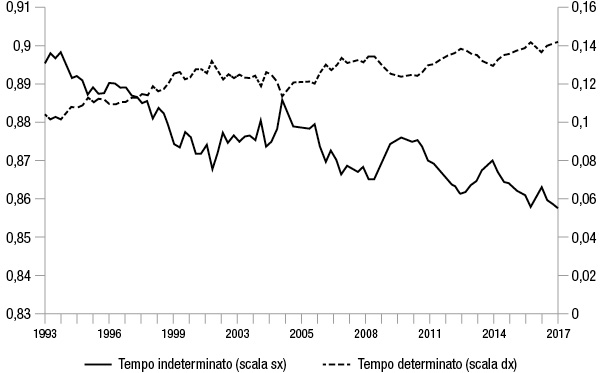

||||

Tabella 2. Sintesi del costo della decontribuzione nei diversi scenari relativi a diverse ipotesi sulla durata dei contratti

Peccato però che i dati hanno la testa dura tanto quanto i fatti di cui sono rappresentazione; il numero di occupati non è aumentato considerevolmente in termini generali e, in particolare, se si guarda alla qualità, come ho analizzato in La crisi e le riforme del mercato del lavoro in Italia: un’analisi regionale del Jobs Act insieme a Dario Guarascio e Valeria Cirillo3. Per quanto riguarda il lavoro a tempo indeterminato – ormai definibile nella sua versione a tutele crescenti stabilmente precario – l’aumento registrato grazie agli sgravi non è stato in grado di riaffermare la centralità del lavoro permanente su quello temporaneo. Proprio nel 2016, la quota di lavoratori a tempo determinato sul totale dei lavoratori dipendenti raggiunge il suo massimo storico, il 14,2%, nel primo semestre 2017 aumenta ancora fino al 15%. Inoltre, la transizione dal lavoro a termine a tempo indeterminato diminuisce dal 24,2% al 19,6%: la stabilizzazione millantata dal Jobs Act è venuta meno una volta terminati gli sgravi contributivi.

Figura 5. Quota lavoratori dipendenti a termine e permanenti (1993-2017).

Fonte: Elaborazione su dati Istat.

Gli sgravi contributivi sul costo del lavoro sono stati e sono, nella più recente veste limitata di nuovo al Sud e ai giovani, un pasto ghiotto per le imprese. Infatti, anche in questo caso, il numero di nuovi contratti attivati grazie agli sgravi è piuttosto esiguo: tra gennaio e giugno 2017, le assunzioni a tempo indeterminato che hanno beneficiato degli sgravi «Occupazione giovani» sono state 19.152. Un dato che da solo è sufficiente a rendere ridicole le dichiarazioni di quanti, tra governo e Confindustria, pensano di creare 300.000 nuovi posti di lavoro per giovani prorogando questi incentivi alle imprese. Inoltre, nonostante i limitatissimi controlli e accertamenti da parte dell’Inps, si scopre che il 18% delle imprese ha richiesto gli sgravi senza averne diritto. Stando a quell’indagine, pubblicata nel marzo 2016 e relativa alle sole assunzioni del 2015, si tratta di circa 60.000 imprese, per un valore di quasi 100 milioni di euro: sottratti illegalmente alle finanze pubbliche e che sarebbero potuti andare a destinazione di un’estensione dell’assegno di disoccupazione per i molti precari esclusi per legge. Altre denunce avevano già segnalato il gioco sporco delle aziende che obbligavano i lavoratori a licenziarsi da contratti a tempo indeterminato per poi essere riassunti con nuovo contratto a tutele crescenti da un’impresa creata ad hoc – e che lavorava nello stesso luogo svolgendo la stessa attività –, così da poter beneficiare degli sgravi. Tra queste, si ricorderà la denuncia della Cgil Emilia Romagna contro la Ges.Car. del Guppo Cremonini, oggi indagata dalla procura di Modena4. Sempre nella ricca Emilia – quella che un tempo fu ‘modello’ –, altri casi simili sono emersi nel settore della logistica, come quelli che hanno visto coinvolti il Consorzio Albatros di Piacenza e Movimoda di Reggio Emilia5.

Nella logistica, avanguardia dello sfruttamento, di questi casi ce ne sono stati molti. Non sempre però le imprese hanno avuto vita facile nel ricattare i lavoratori per garantirsi non soltanto gli sgravi ma anche l’applicazione di un contratto più sfavorevole per i lavoratori stessi, cioè il nuovo contratto a tutele crescenti che non prevede la tutela reale dell’art. 18 contro i licenziamenti. È il caso dei lavoratori, organizzati con il sindacato di base AdlCobas, della Arcese Trasporti del magazzino di Vicenza che, durante l’ennesimo cambio appalto, hanno rifiutato «la trasformazione dei rapporti di lavoro, tutti attualmente con contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato per 6 mesi, con l’impegno di trasformarlo a tempo indeterminato alla scadenza dei sei mesi. [...] Questa operazione, gestita alla luce del sole da Arcese e dalle cooperative, rappresenta la messa in atto di una vera e propria truffa legale per poter usufruire dello sgravio contributivo previsto dalla legge di stabilità che anticipa e accompagna il ‘contratto a tutele crescenti’ che peraltro cancella anche l’art. 18»6.

Tornando indietro nel tempo, ben prima dell’epoca degli sgravi contributivi, è iniziata un’altra crociata contro i salari e i diritti universali, mai andata in soffitta. La volontà di frantumare il potere dei lavoratori e delle loro organizzazioni, disinnescando la contrattazione nazionale all’interno delle aziende, è stato uno degli obiettivi cardine del processo di riforma del mercato del lavoro degli ultimi 25 anni. Eloquente e definitiva in tal senso fu la lettera Trichet-Draghi dell’agosto 2011, inviata al governo italiano (quella che avrebbe dato l’ultima spinta al governo Berlusconi – nei fatti destituito – a favore del governo tecnico guidato da Mario Monti) in cui si leggeva: «C’è anche l’esigenza di riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale collettiva, permettendo accordi al livello d’impresa in modo da ritagliare i salari e le condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende e rendendo questi accordi più rilevanti rispetto ad altri livelli di negoziazione»7.

In fretta e furia, per salvarsi, il governo Berlusconi provò per mano del ministro Sacconi a intervenire in tal senso nella manovra d’urgenza: la manovra di Ferragosto. La scappatoia sembrò l’art. 8 del decreto 138/20118, in base al quale i contratti stipulati a livello aziendale o territoriale e sottoscritti solo da alcuni sindacati possono derogare in peggio sia alla legge sia ai contratti collettivi nazionali. Un accordo aziendale firmato da un sindacato creato ad hoc dall’impresa può così peggiorare le condizioni di lavoro, scavalcando nella gerarchia normativa quanto disposto dalla legge. Una rivoluzione nei rapporti di forza tra Stato, imprese e lavoratori, ma anche sindacati. Si istituzionalizza la prerogativa dell’interesse privato di un’azienda sull’interesse generale, a protezione del quale la legge almeno in principio dovrebbe operare. Decentrando la contrattazione a livello aziendale e individuale si riduce il potere contrattuale dei lavoratori, in quanto molto più deboli individualmente di fronte al potere e all’autorità dell’azienda. In sintesi, si tratta di un meccanismo che produceva diseguaglianze.

Gli accordi aziendali esistevano anche prima del decreto Sacconi del 2011, i cosiddetti «contratti integrativi», che però potevano intervenire a completamento dei contratti collettivi in senso soltanto migliorativo. Adesso, invece, alle aziende è dato pieno arbitrio di rimodulare i tempi di lavoro, i contratti, gli accordi e quindi di sfruttare quanto più possibile tutti i margini per adottare una competizione basata sempre più sul costo del lavoro. Si dà il via libera a fenomeni di dumping sociale, dove a rimetterci sono solo ed esclusivamente i lavoratori e il loro potenziale per lo sviluppo sociale. Basti pensare al ricatto tra la minaccia di delocalizzazione da parte dell’impresa e l’introduzione di deroghe peggiorative al contratto. Con un effetto che si rafforza nei contesti già segnati da scarsa domanda di lavoro, ad esempio al Sud. Luciano Gallino, riferendosi all’art. 8, con la consueta lucidità scrisse sulle colonne de «la Repubblica»: «Se non si vuole far fare un salto indietro di mezzo secolo alla nostra civiltà del lavoro, va semplicemente cancellato»9.

Ad oggi, l’art. 8 è vivo e lotta quotidianamente contro di noi! Ed è pure in ottima compagnia.

L’indebolimento dei diritti dei lavoratori avviene costantemente dentro e fuori le prescrizioni normative. La parola d’ordine è spesso quella della razionalizzazione della spesa, la quale, piuttosto che intaccare costi morti o funzionali al dominio dell’impresa, scarica la propria ferocia altrove. Come nelle grandi aziende, in cui dall’oggi al domani l’amministrazione decide di tagliare i compensi per le ore viaggio agli operai trasfertisti, arrivando addirittura a eliminare l’indennità di trasferta. Eppure questi lavoratori si spostano mensilmente per almeno una o due settimane per portare avanti le commesse. Spesso sono costretti dall’azienda a partire di domenica, così da utilizzare l’intera settimana fin dal lunedì mattina. Con un furgoncino che porta tutta la strumentazione necessaria al lavoro, gli operai guidano anche per cinquecento chilometri. Non importa che sia inverno o estate, che ci sia la neve o il caldo rovente dell’asfalto. Andata e ritorno. Ma in un anno ne hanno fatte troppe, così l’azienda decide che l’indennità di trasferta venga corrisposta con una quota forfettaria, ma se e solo se il lavoratore raggiunge le ottanta trasferte oltre i duecento chilometri in un anno. I lavoratori si guardano perplessi, non tutti possono affrontare tutte quelle trasferte, alcuni hanno dei figli a cui vorrebbero dedicare tempo, la sera o nei week-end. Ma soprattutto si chiedono perché le trasferte svolte non debbano essere retribuite di volta in volta. La decisione non è negoziabile.

L’eliminazione dell’indennità di trasferta è un esempio che spiega come gli interventi nell’organizzazione del lavoro sono un metodo rapace per l’estrazione di quote sempre maggiori di plusvalore da parte delle aziende. Lo stesso vale per il lavoro pubblico, per il quale la riforma Brunetta (art. 5 d.lgs. 150/2009) sottrae il tema dell’organizzazione del lavoro alla contrattazione sindacale. Va da sé che un sindacato che non può parlare di organizzazione del lavoro – se mai volesse e fosse in grado di farlo – è nei fatti reso inutile o funzionale a chi comanda. L’attacco dentro l’organizzazione del lavoro si esprime il più delle volte nell’intensificarsi dei turni di lavoro attraverso gli straordinari e il taglio delle pause, meccanismi frequenti che non costituiscono un’eccezione, bensì la regola. Il ricatto è sempre lo stesso: bisogna fare di più, altrimenti vi è rischio di licenziamento individuale o addirittura la chiusura con annessa delocalizzazione. È così per Federica, apprendista fisioterapista con un contratto teoricamente part-time, ma che, nei fatti, lavora anche più di otto ore al giorno. Il compenso per gli straordinari non l’ha mai visto. Ha provato a chiedere, senza alcuna speranza. Di fronte alla possibilità di affrontare il nodo dell’isolamento, di coalizzarsi con altri colleghi – perché, sebbene abbiano un altro contratto, non sono in pochi a vivere le stesse condizioni –, fa spallucce. C’è il rischio di essere messi alla porta, e la disoccupazione provinciale è al 23%.

Anita, invece, è assunta con un contratto che la inquadra come carrellista nonostante lavori in amministrazione. Il suo sottoinquadramento è alla base del contratto di lavoro e ogni sera, quando ha ormai finito di fare gli acquisti e regolare le fatture con i fornitori, è chiamata tra i tavoli di quel grande ristorante aperto al piano meno uno dell’enorme centro commerciale in cui lavora. Aiuta i colleghi, perché sono pochi. La giornata lavorativa può arrivare fino a 16 ore, otto in ufficio e otto tra i tavoli. Non importa se Anita zoppica perché ha avuto un incidente poche settimane prima e non può, tassativamente, camminare molto. All’azienda non importa nulla, anzi importa che Anita a fine turno non abbia rubato dagli scaffali e infatti ogni sera, quando esce, i colleghi vigilantes le perquisiscono la borsa. Ma si sa: «il punto è che i dipendenti hanno un reddito basso. E chi ha un reddito basso e non ha coscienza civica è spinto a rubare. Li abbiamo beccati, ma non voglio rendere pubbliche queste cose»10. Eccolo il vero volto della lotta di classe, quella dall’alto verso il basso, di quel disprezzo nei confronti dei lavoratori da impoverire, perché la proprietà non è più un furto quando avviene dall’alto.

Tornando al tema dei contratti, basta tener presente che in Italia sono i datori di lavoro a scegliere a quale categoria ancorare i contratti: quel che la legge dispone è che la categoria, cioè il settore, sia riferibile all’attività principale dell’azienda. E quando poi non ci sono i sindacati a vigilare sul rispetto degli inquadramenti, allora il gioco è presto fatto: tutti operai. Carrellisti di tutti i centri commerciali, unitevi!

La destrutturazione del contratto collettivo nazionale e la sua progressiva derogabilità poggiano anche su altri strumenti, non necessariamente esterni: ad esempio, l’utilizzo sempre più estensivo del welfare aziendale, oppure la defiscalizzazione dei premi aziendali. Meccanismi che incidono non soltanto sulla contrattazione ma anche sulla definizione stessa del salario. Lo sguardo è rivolto sempre ed esclusivamente al miglioramento della competitività e redditività dell’impresa, senza tuttavia mettere in discussione lo sforzo dell’impresa come sistema, bensì il contributo che i lavoratori sono in grado di offrire. Il parametro preso a riferimento è quello della produttività e del modo in cui questa può essere stimolata attraverso processi di ristrutturazione, ma soprattutto attraverso modifiche nell’organizzazione stessa del lavoro. La retorica della produttività trascina con sé un abbaglio teorico cavalcato da politica e imprenditori, secondo cui la produttività è funzione quasi esclusiva del costo del lavoro, che deve essere ridotto per unità di prodotto. Purtroppo non è così, giacché la produttività di un sistema dipende solo in parte dal costo del lavoro: il resto è legato invece al livello di innovazione interno ai processi di produzione e ai prodotti poi scambiati sul mercato. Inoltre, come spiegava più di un anno fa Innocenzo Cipolletta, «almeno nel breve termine, la crescita della produzione (spinta dalla domanda) favorisce la crescita della produttività»11, ricordando che della domanda fanno parte i consumi, e dunque i salari andrebbero aumentati, non tenuti al guinzaglio.

Ancora una volta, si afferma l’idea che il peso dell’adattamento e, perché no, dei sacrifici, debba ricadere unicamente sui lavoratori. Il lavoro da costo fisso si fa sempre più variabile, dal momento che pezzi sempre più consistenti sono determinati dagli indici di produttività ed elargiti sotto forma di premi o welfare aziendali. Poiché molte delle voci variabili possono essere escluse dal calcolo della pensione, l’abbattimento dei diritti opera non soltanto nel presente, ma anche nel futuro. Soprattutto, non si capisce perché i lavoratori dovrebbero cedere parte del proprio diritto alla retribuzione e ai suoi aumenti, che rientrano nella sfera del rapporto di lavoro, in cambio del diritto al welfare, che invece è parte integrante dei diritti universali di un cittadino in quanto tale.

Senza contare che, tecnicamente, benefit di questo tipo rappresentano un risparmio per le aziende, in quanto non prevedono la quota del Tfr, cioè il salario differito che va al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro. Lo stesso vale per il calcolo della tredicesima e della quattordicesima. Di per sé, l’uso della parola «premio» dovrebbe destare non pochi sospetti, ma soprattutto dovrebbe suscitare un netto rifiuto da parte dei diretti interessati. Non bisognerebbe stancarsi di affermare che la retribuzione e il diritto a un salario dignitoso non sono un regalo, una concessione da elargire ai lavoratori se si comportano come chiede il padrone, ma il sacrosanto diritto materiale al processo di vendita della forza produttiva da parte dei lavoratori stessi. Infine, la logica dei premi aziendali individualizza i rapporti di lavoro creando competizione tra lavoratori, mettendoli gli uni contro gli altri: vince chi lavora di più, chi non mette in discussione le scelte dell’azienda, chi si piega senza tentennamenti ai nuovi orari. In realtà però chi vince è solo ed esclusivamente l’azienda, i suoi profitti.

Ed ecco che anche in questo caso la politica prova a favorire la strategia padronale, detassando i premi aziendali, di cui in teoria beneficiano i lavoratori, ma che nella pratica si rivela un risparmio per le imprese. Come nel caso della tassazione con aliquota fissa al 10% (e non quella Irpef relativa al livello totale di reddito) prevista dalla legge di stabilità 2017 e la totale esenzione per chi decide di convertire il premio in welfare aziendale. Innanzitutto, sebbene i premi siano distribuiti al lordo delle imposte, quel che interessa al lavoratore è quanto guadagnerà al netto delle imposte. Di questo l’imprenditore terrà conto nel formulare la sua proposta, cioè decidere quanto dare in premi: se da un lato è il lavoratore a versare l’Irpef ridotta al 10%, dall’altro è il datore di lavoro che risparmia sul premio (lordo) che deve corrispondere al fine di garantire che un determinato ammontare netto vada nelle tasche dei lavoratori. Ma la legge di stabilità del 2017 ha aumentato fino a 80.000 euro il reddito massimo per cui vale il beneficio della tassazione ridotta: i risparmi per le imprese saranno maggiori, così come le mancate entrate per il bilancio statale, lo stesso che poi finanzia i servizi e i beni pubblici. Infatti, una tassazione ridotta (al 10%) e uguale per tutti è intrinsecamente regressiva, iniqua e in contrasto con l’art. 53 della Costituzione, secondo cui «il sistema tributario è informato a criteri di progressività». Un lavoratore dipendente, che guadagna 20.000 euro l’anno e riceve 1.000 euro di premio produttività, pagherà proporzionalmente le stesse tasse di un collega che riceve lo stesso premio ma guadagna di base 70.000 euro.

Oltre che sulla valenza generale del principio di progressività del sistema fiscale, è utile soffermarsi sugli effetti negativi che una sua manomissione produce in un periodo caratterizzato da scarsa domanda da parte delle famiglie. Non si può non tener conto infatti del legame tra livelli di reddito e propensione al consumo, cioè la quota di reddito consumata e non risparmiata per euro guadagnato in più. In particolare, la propensione al consumo è inversamente proporzionale al reddito, cioè consuma di più (in proporzione al proprio reddito) chi guadagna meno. L’effetto moltiplicativo di matrice keynesiana sulla produzione e ulteriore occupazione è maggiore quanto più aumentano i redditi più bassi. L’esatto opposto di ciò che avviene tassando in egual misura percettori di livelli di reddito molto differenti tra loro.

Purtroppo l’opposizione all’utilizzo sempre più pervasivo del welfare aziendale e alla sua defiscalizzazione è quasi del tutto assente, come dimostra l’accordo siglato il 14 luglio 2016 dai maggiori sindacati italiani (Cgil, Cisl e Uil) con Confindustria, accordo che permette di estendere i premi di risultato anche nelle realtà – principalmente le piccole e medie imprese – non coperte da una rappresentanza sindacale. Anche in un contesto di lavoro strutturato i premi si configurano come la ‘promessa’ di un aumento salariale, comunque una tantum. Per qualsiasi ragione, chi ha il potere di elargire o meno i premi può sempre ritrattare in modo soggettivo o oggettivo: un calo nelle vendite, un incidente, un investimento sbagliato che non produce gli effetti sperati possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi per cui scattano i premi. Così la promessa viene meno, ma soprattutto tutto il peso del rischio imprenditoriale ricade e viene assorbito dai lavoratori. Gli stessi che hanno accettato di lavorare di più, più intensamente, con la speranza di ricevere qualcosa. Sarebbe il caso di ricominciare a pensare che quel che viene promesso qui, cioè il salario, è un diritto e non un favore.

Invece, le imprese non dovranno più contrattare con i sindacati le quote di salario variabile, né i risultati da raggiungere per corrisponderli, pur nel rispetto del decreto ministeriale di riferimento. Quello che diventa evidente è l’atteggiamento arrendevole delle organizzazioni dei lavoratori e la rinuncia stessa agli obiettivi che dovrebbero tutt’oggi caratterizzarle. Insomma, i sindacati non solo si ritirano dal conflitto, ma sembrano disinteressarsi a una maggiore penetrazione all’interno del tessuto produttivo, sebbene si tratti in questo caso della platea – in restringimento – dei lavoratori dipendenti. Oltre il danno anche la beffa: la destrutturazione del salario e l’ingresso a gamba tesa del welfare aziendale e ‘benefici’ fiscali annessi valgono esclusivamente per i lavoratori subordinati. Tutti gli altri collaboratori – partite Iva, tirocinanti, ecc., sempre più numerosi – sono esclusi: a questi l’impresa non dovrà neppure elargire la parte variabile del salario, mantenendo intatta e ancora più feroce la guerra tra poveri, in un mercato duale e sempre più polarizzato.

Sul piano generale, il ricorso al welfare aziendale come forma di remunerazione ha a che fare con il ruolo dello Stato e della sua funzione democratica nel definire e soddisfare quei diritti che dovremmo considerare non già di cittadinanza ma proprio universali, quali la casa, la sanità, la pensione, la cura delle persone e l’istruzione, che prescindono dallo status di lavoratore. Da un lato, infatti, in un sistema basato sulla fiscalità generale, cioè sulle tasse versate dai cittadini, principalmente lavoratori, una riduzione del gettito fornisce un assist ai tagli di bilancio per sanità, istruzione, trasporti pubblici, assistenza di vario genere. Dall’altro, delegando la definizione del welfare alle imprese, si compie una vera e propria privatizzazione dello Stato sociale, lasciando, quindi, un diritto di cittadini in balìa dell’arbitrarietà e degli obiettivi delle imprese.

Se il rischio di un welfare sempre più ristretto e insufficiente ricade sull’intera collettività, esclusi dalla protezione sociale saranno proprio coloro che dovrebbero maggiormente beneficiarne, ovvero i soggetti più vulnerabili: precari, occupati e non, giovani in età scolare. Venendo meno l’universalità del welfare si mina il fondamento del diritto alla protezione sociale, che scaturisce dai bisogni di singoli e gruppi. Il bisogno di istruzione, casa, sanità sarà definito domani dall’azienda. In sintesi, si avalla la crescita di povertà e disuguaglianze, rinnegando il principio di sussidiarietà. Un effetto regressivo che si riversa sull’intera società, generalizzando l’iniquità intrinseca della detassazione dei premi di produttività. Questa tendenza al welfare privatizzato non può lasciare i sindacati indifferenti o peggio ancora essere avallata, proprio nel momento in cui sul fronte della contrattazione nel settore pubblico, al livello nazionale e territoriale, ci si batte per il rispetto di diritti minimi in un contesto già ampiamente esternalizzato, su cui è sempre più difficile rivendicare condizioni di lavoro degne, soprattutto per i lavoratori in appalto.

Basta? Alle imprese che acclamano il mercato con la miseria degli altri non basta mai. Così, ad esempio, al patron Oscar Farinetti, dopo aver svenduto12 il terreno su cui aprirà Fico13 a Bologna, la regione Emilia Romagna mette a disposizione 400.000 euro delle risorse del Fondo Sociale Europeo per formare i futuri lavoratori di Eatalyworld. Sia mai che le imprese paghino da sé la formazione dei propri dipendenti! Ma anche qui la beffa: il 40% delle ore di formazione verrà svolto attraverso uno stage gratuito presso un’azienda del settore.

Una cosa simile è accaduta anche a Napoli con la cosiddetta Apple Academy, celebrata dall’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi con un tweet: «Parte l’Academy di Apple, come promesso con Tim Cook. Napoli ha tanto futuro davanti. Se riparte il Sud, riparte l’Italia». Anche questa volta non si tratta di nuovi posti di lavoro creati dalla Apple, ma di corsi di formazione in cui le borse di studio vengono erogate dalla Regione Campania con un finanziamento di 7 milioni di euro. La Apple contribuirà a coprire solo una decina di borse di studio. L’investimento e le promesse però sono state molto più cospicue: «abbiamo già investito 100 milioni e proseguiremo nell’investimento con altri 30 milioni di euro», ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, a cui si aggiungono le dichiarazioni dell’allora ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini (riportate dall’Ansa il 10 giugno 2016): «Siamo qui perché crediamo sia un punto fondamentale per rilanciare la volontà di scegliere la ricerca come settore prioritario di investimento. Ci sono 2,5 miliardi di euro a disposizione per i prossimi anni».

Strano da parte di chi i fondi alla ricerca li ha costantemente tagliati. Ma strano soprattutto perché con tutti quei soldi sarebbe possibile formare e assumere migliaia di giovani per dare vita una volta per tutte alla digitalizzazione della pubblica amministrazione (Pa). Invece, si preferisce spendere risorse pubbliche per formare all’utilizzo di un sistema operativo non soltanto privato, ma anche chiuso. Le tasse pagate dagli italiani vanno a beneficio di una multinazionale anziché essere spese in formazione per lo sviluppo dell’industria italiana o semplicemente per non rimanere ancora il paese che spende meno in istruzione in Europa. E se questo già di per sé dovrebbe creare indignazione, forse è il caso di rincarare la dose, ricordando che Apple è accusata di essere tra i maggiori elusori fiscali in Italia. Secondo la procura di Milano, tra il 2008 e il 2013 Apple ha evaso 879 milioni di euro e ha potuto negoziare con le istituzioni italiane di restituirne meno del 40%. Provassero i lavoratori a evadere il fisco! Oppure, quando diranno che non ci sono i soldi per aumentare i posti letto in ospedale o per evitare l’aumento dei ticket sanitari, è bene ricordare che quei soldi li hanno presi le aziende, proporzionalmente alla loro dimensione.

E che dire dell’ultimo condono, approvato a inizio 2017, per cui tutti coloro che hanno redditi all’estero possono rientrare in Italia versando solo 100.000 euro all’erario? Se poi spostano la residenza dei familiari ne pagano 25.000. Non importa quanti siano i soldi che vengono riportati in Italia, si paga un forfait e va tutto bene. Per anni hanno detto che avrebbero ridotto le tasse sul lavoro e invece hanno fatto l’ennesimo condono. Perché bisogna guardarsi in faccia e parlarsi con onestà intellettuale: con il tasso di evasione che caratterizza l’Italia, chi è che riporta i soldi in patria? I co.co.co.? I voucheristi? I tirocinanti? No, gente come Briatore, imprenditori, amministratori delegati di grandi società, superstar dello spettacolo e dello sport. Per un assaggio basta leggere i dossier della ‘lista Falciani’, pubblicata in uno speciale dell’«Espresso» a febbraio 2015 (I conti neri della Svizzera. Ecco chi c’è nella lista Falciani) o i più recenti Malta Files. E a quelli come Briatore si fanno tutti gli sconti e le leggi a favore. Forse ancor più grave è l’atteggiamento dell’informazione che li erige a commentatori politici, invitandoli a raccontare e a spiegare su chi ricadono le responsabilità del declino del nostro paese. Come quella volta in cui lo stesso Briatore ha affermato che l’università non ha mai creato un posto di lavoro, che in fondo è inutile studiare, mentre lui ha creato tanti posti di lavoro come cameriere.

E qui è utile tornare sul ruolo delle imprese e su come esse hanno contribuito al posizionamento dell’Italia nella divisione internazionale del lavoro. Il declino industriale italiano non è l’effetto di una catastrofe naturale abbattutasi sul nostro paese, ma il risultato endogeno di precise scelte da parte del potere politico, nazionale ed europeo, e del tessuto imprenditoriale. Tra i fattori che maggiormente hanno contribuito, è possibile annoverare lo smantellamento dell’industria – nonostante l’Italia rimanga il secondo paese industriale d’Europa dopo la Germania – a favore dei servizi spesso funzionali all’industria stessa; l’esplodere della piccola e media impresa; la progressiva privatizzazione delle grandi imprese italiane nei settori strategici. Un declino industriale che addirittura anticipa i vincoli imposti prima dall’adesione allo Sme e in seguito dall’Unione Monetaria Europea, che hanno comunque esacerbato la dinamica in atto, attraverso il tasso di cambio dall’euro. Ma anche quelli sugli aiuti di Stato che di fatto eliminano la possibilità di condurre politiche industriali pubbliche. Il fatto è che l’attuazione di tali politiche presume non soltanto la visione ma anche la volontà politica, che invece pare assecondare gli istinti più avidi del tessuto imprenditoriale italiano. Quello che – come abbiamo già visto – ha preferito drenare il valore aggiunto verso la finanziarizzazione e l’accumulazione privata di reddito anziché reinvestirlo.

Il disinteresse della grande industria per la ricerca e l’investimento, così come l’incapacità della piccola e media impresa di investire, hanno ineluttabilmente provocato un arretramento dell’industria italiana. Specularmente, la produzione è stata dirottata sui servizi: da un lato, quelli legati ai settori del turismo, della ristorazione e della grande distribuzione; dall’altro, quelli funzionali all’industria in senso stretto, come la logistica e il magazzinaggio. I primi costituiscono settori in cui aumenti di produttività sono scarsamente ottenibili e di conseguenza il miglioramento delle condizioni materiali dei lavoratori appare un miraggio. Logistica, magazzinaggio e grande distribuzione sono invece i settori in cui l’automazione di parte dei processi produttivi non va a vantaggio dei lavoratori, operando al contrario una forte polarizzazione tra parti del processo produttivo robotizzate e parti in cui il fattore competitivo è lo sfruttamento intensivo della forza lavoro. In termini di competizione globale, rinunciare alla produzione industriale significa inevitabilmente diventare importatori netti non soltanto di beni, ma anche della tecnologia utile a sviluppare nuovi processi lì dove potrebbero servire.

L’Italia è dunque avviata verso uno stato di subalternità produttiva avallando così il processo teorizzato da Augusto Graziani della «mezzogiornificazione europea», cioè la divergenza tra paesi del Nord e del Sud Europa, che replica la questione meridionale un tempo definita all’interno dei confini nazionali. Inoltre la produzione e quei pochi investimenti che rimangono sono pensati come strumenti di competizione verso l’esterno piuttosto che essere funzionali a un uso sociale, cioè sottratto alla logica mercantilistica che domina in Europa. Si pensi, ad esempio, quanto utile sarebbe creare innovazioni e tecnologia per costruire scuole e case antisismiche, macchinari per la sanità, chimica per la medicina pubblica, ecc. Una prospettiva che antepone il valore d’uso dei beni prodotti al loro valore di scambio sul mercato, cioè radicalmente diversa rispetto a quella inseguita attualmente.

|

Settore di attività economica |

Assunzioni a tempo indeterminato |

Assunzioni |

||||

|

2015 |

2016 |

2017 |

2015 |

2016 |

2017 |

|

|

Agricoltura, silvicoltura e pesca |

1% |

1% |

1% |

0% |

0% |

0% |

|

Attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento |

19% |

19% |

21% |

9% |

9% |

9% |

|

Costruzioni |

15% |

14% |

14% |

6% |

6% |

5% |

|

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporto e magazzinaggio; servizi di alloggio e di ristorazione |

35% |

34% |

36% |

21% |

21% |

26% |

|

Servizi di informazione e comunicazione |

3% |

3% |

3% |

4% |

4% |

3% |

|

Attività finanziarie e assicurative |

1% |

1% |

1% |

0% |

0% |

0% |

|

Attività immobiliari |

0% |

0% |

0% |

0% |

0% |

0% |

|

Attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto |

16% |

17% |

15% |

30% |

30% |

29% |

|

– di cui lavoratori in somministrazione |

0% |

0% |

0% |

22% |

22% |

21% |

|

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; sanità e assistenza sociale |

4% |

4% |

4% |

3% |

3% |

3% |

|

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi |

5% |

5% |

5% |

4% |

4% |

4% |

|

Organizzazioni e organismi extraterritoriali |

0% |

0% |

0% |

0% |

0% |

0% |

|

TOTALE |

100% |

100% |

100% |

100% |

100% |

100% |

Tabella 3. Distribuzione nuovi contratti a tempo indeterminato e determinato per settore di attività (2015-2017).

Fonte: Elaborazione su dati Inps-Osservatorio sul precariato.

Detto altrimenti, la politica attuale favorisce la tendenza a diventare camerieri d’Europa, servitori di qualcosa che non si produce e non si consuma. Lo faranno gli altri, quelli che avranno ancora soldi per fare le vacanze: sempre più tedeschi, sempre meno italiani, spagnoli, portoghesi e greci. Se non saranno (saremo) camerieri o baby-sitter, allora un posto da facchino prima o poi arriverà.

Operatori di magazzino, li chiamano i dirigenti Amazon, sempre pronti a celare la fatica e lo sfruttamento a cui sono sottoposti i lavoratori dell’azienda. All’annuncio dell’apertura del secondo polo di distribuzione a 30 chilometri da Roma, il ministro Del Rio plaude. Quale occupazione e quali investimenti non importa, manco fossimo una colonia. Amazon creerà in Italia 1.200 posti di lavoro, di cui 30 manager e 1.170 tra facchini e magazzinieri. Gli sgravi fiscali per le imprese creano investimenti da parte di capitali esteri e di conseguenza occupazione, sostiene. Nel passato l’Italia è rimasta indietro nelle infrastrutture anche perché la logistica non è mai stata al centro dell’attenzione, afferma. A dire il vero da anni la logistica è sotto la lente di ingrandimento di tutti coloro che si occupano di sociologia economica, di mobilitazioni operaie e conflittualità, in quanto rappresenta una delle facce più feroci del capitalismo contemporaneo, col suo portato di concentrazione del capitale e di sfruttamento rapace dei lavoratori, che non a caso sono oggi tra i più rivendicativi dell’intero mondo del lavoro.

1 http://www.ucimu.it/press/comunicati-stampa/v/2016/01/ucimu-sistemi-per-produrre-presentati-i-risultati-della-quinta-edizione-dellindagine-sul-parco-m/

2 M. Fana, F. Patriarca, M. Raitano, ll costo e l’efficacia degli sgravi contributivi connessi al Jobs Act, in F.R. Pizzuti (a cura di), Rapporto sullo Stato sociale 2017, Sapienza Università Editrice, Roma 2017, capitolo 3.6, dove si trova anche la Tabella 2.

3 Il saggio si può leggere su «Argomenti», rivista online di economia, cultura e ricerca sociale dell’Università di Urbino (http://ojs.uniurb.it/index.php/argomenti/article/view/573/577). Si veda anche la versione inglese, Labour Market Reforms in Italy: Evaluating the Effects of the Jobs Act, ISIGrowth Working Paper n. 5, Bruxelles 2015 (http://www.isigrowth.eu/2015/12/08/labour-market-reforms-in-italy-evaluating-the-effects-of-the-jobs-act/).

4 http://www.er.cgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1980.

5 M. Bettazzi, Ora in Emilia spuntano i furbetti del Jobs Act, in «la Rebubblica Bologna», 13 giugno 2015 (http://bologna.repubblica.it/cronaca/2015/06/13/news/ora_in_emilia_spuntano_i_furbetti_del_jobs_act-116755392/).

6 http://clashcityworkers.org/documenti/analisi/2109-truffa-jobs-act.html.

7 Testo della lettera Bce al governo italiano, riportato da «Il Sole 24 Ore» il 29 settembre 2011, http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-09-29/testo-lettera-governo-italiano-091227.shtml?uuid=Aad8ZT8D.

8 Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in «Gazzetta Ufficiale – serie generale», n. 188 del 13 agosto 2011), coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 (in questa stessa «Gazzetta Ufficiale», p. 1), recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

9 L. Gallino, La minaccia dell’articolo 8, in «la Repubblica», 15 settembre 2011 (http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2011/09/15/la-minaccia-dell-articolo.html?ref=search).

10 Così Oscar Farinetti in un’intervista al «Fatto Quotidiano» (C. Tecce, L’art. 18? Basta garantire chi non vuole lavorare, 21 dicembre 2013).

11 I. Cipolletta, Di cosa parliamo quando parliamo di produttività, in «lavoce.info», 2 ottobre 2015 (http://www.lavoce.info/archives/37538/di-cosa-parliamo-quando-parliamo-di-produttivita/).

12 C. Tecce, Avanzata del sistema Renzi: Bologna regala 55 milioni a Farinetti per la sua disneyland, in «Il Fatto Quotidiano», 3 febbraio 2014.

13 Fico Eataly World, acronimo di Fabbrica Italiana Contadina – detto anche la Disneyland del cibo –, è un parco agroalimentare di circa 100.000 metri quadri, situato sui terreni che furono del Caab (gli ex mercati generali agroalimentari di Bologna). Sulla storia di Fico e sul passaggio di fatto in mani private di un patrimonio pubblico (Caab) si veda W. Bukowski, Stay Fico, Stay Hungry. Oscar Farinetti e la «Disneyland del cibo» a #Bologna, Eataly, in «Giap», 4 dicembre 2013.