CAPITOLO PRIMO

L’EREDITÀ DEI SECOLI BUI

La leggenda dell’Anno Mille, ormai è accertato, fu un’invenzione dei posteri. Essi presunsero che tutta l’Europa avesse creduto all’annuncio dato da certi quaresimalisti che la fine del millennio avrebbe coinciso con la fine del mondo e che nella notte fra il 31 dicembre e il 1° gennaio le trombe dell’Apocalisse avrebbero indetto il Giudizio universale. Approssimandosi la grande ora, si diceva, la vita si era paralizzata, gli uomini avevano abbandonato i loro affari per raccogliersi in preghiera, confessare i loro peccati ed espiarli. Le chiese rigurgitavano di fedeli salmodianti, i ladri avevano restituito la refurtiva, gli assassini erano andati a piangere sulle tombe delle loro vittime, le mogli infedeli avevano confessato i loro adulteri ai mariti, e costoro le avevano perdonate nella speranza di guadagnarsi un cantuccio di paradiso.

La scena era suggestiva, ma di pura fantasia. Gli archivi hanno rivelato che nemmeno in quel fatidico dicembre gli uomini rinunziarono alle loro buone abitudini di sposarsi, di tradirsi, di ammazzarsi, d’imbrogliarsi. Lo dimostrano i contratti, i processi e i testamenti, che tutti seguitarono tranquillamente a fare nella certezza della continuità della vita. Forse, specie in mezzo al popolino, ci sarà anche stata della gente crèdula e spaurita che disse addio al sole del 31 dicembre con la convinzione di non vederlo riapparire mai più. Ma furono casi isolati. L’indomani fu un giorno come tutti gli altri: forse solo un po’ più solenne perché chiudeva un millennio e ne inaugurava un altro, ma coi soliti problemi di sempre.

Proviamoci a farne una rapida sintesi.

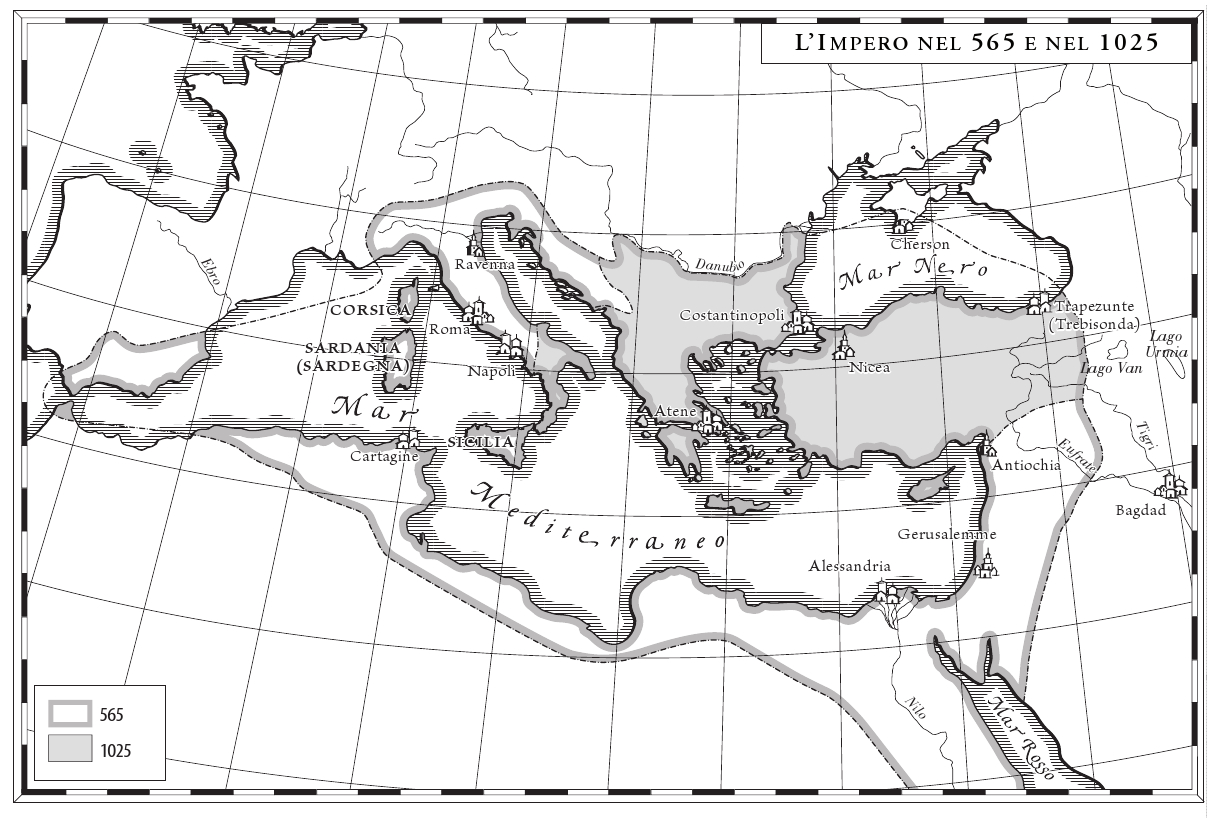

Sebbene fosse ormai finita l’èra delle grandi invasioni barbariche che l’avevano tutta rimescolata, l’Europa era ancora allo stato fluido: un groviglio di razze che stentavano ad amalgamarsi e di grandi o piccoli potentati dalle dimensioni cangevoli e dai confini fluttuanti e arbitrari, in cui nulla si delineava che somigliasse neanche di lontano a una Nazione o a uno Stato. Due sole forze cercavano di solidificare questo magma: il Papato e l’Impero. Ma entrambe erano in crisi.

L’Impero era stato una persona: Carlomagno. E già nella cerimonia della sua incoronazione erano impliciti tutti gli equivoci che dovevano sorgere fra queste due grandi istituzioni medievali. Carlomagno aveva unificato sotto il suo scettro tutta l’Europa cristiana, compresa l’Italia dove aveva abbattuto e annesso il Regno longobardo. Sottratte alla sua sovranità non restavano che delle frange: l’Inghilterra e parte della Spagna, i cui Re e reucci riconoscevano tuttavia la sua preminenza. Egli era dunque la più alta autorità laica dell’Occidente.

Quando scese a Roma nell’anno 800, lo fece solo per domare una delle tante rivolte che i signorotti dell’Urbe avevano scatenato contro il papa Leone III. Fu di sorpresa, e senza nessun previo accordo, che costui, alla fine della messa di Natale, gli si avvicinò e gli pose sulla testa la corona d’Imperatore. Stando agli storici franchi, Carlo se ne mostrò sgradevolmente stupito. Egli era venuto a Roma per proteggere il Papa, non per diventarne in un certo senso il protetto.

È vero che subito dopo Leone gli si era prosternato ai piedi in atto di «adorazione» secondo il rituale bizantino. Ma il fatto ch’era stato lui a coronarlo restava, con tutte le sue implicazioni.

Tredici anni dopo, Carlomagno cercò di rimettere a posto le cose. Sentendosi vicino alla morte, e volendo regolare per tempo la successione a favore di suo figlio Luigi, lo condusse a Roma per farlo a sua volta incoronare. Ma stavolta non volle che fosse il Papa a compiere il gesto. La corona fu lasciata sull’altare. Luigi la prese, e con le proprie mani se la mise in testa. Ciò voleva dire che l’Impero non riconosceva una «dipendenza» dal Papato. Ma l’innovazione non fece regola e non riuscì a sovvertire ciò che ormai era consacrato: e cioè che Sacri Romani Imperatori si poteva essere fatti solo a Roma e che il titolo poteva essere concesso e legittimato solo dal Papa.

Nessuno dei successori di Carlomagno fu in grado di riaprire la polemica. Luigi era così devoto alla Chiesa che mai si sarebbe sognato di contestarne il primato, e perciò fu chiamato «il Pio». Ma, anche se avesse voluto, non ne avrebbe avuto i mezzi. Egli non aveva ereditato uno Stato. Suo padre aveva annesso, ma non fuso in un unico organismo i popoli e le terre che ne facevano parte. E se n’era fatto riconoscere l’alto patrono solo in forza delle sue qualità: l’accortezza diplomatica, la tenacia, il pragmatico buon senso e quel misterioso dono che tutte le riassume e che per testamento non si può trasmettere: l’autorità. I Signori e i signorotti d’Europa l’avevano riconosciuta e accettata. Ma ognuno di essi era rimasto padrone nel proprio feudo e vi applicava la sua legge. L’Impero carolingio non era che una vaga ed elastica confederazione di potentati piccoli e grandi, un guazzabuglio di razze, di lingue, di costumi diversi. Non c’erano una Francia, un’Italia, una Germania, un Belgio, una Olanda, una Svizzera eccetera. C’erano dei Provenzali, dei Burgundi, dei Guasconi, dei Frisi, dei Fiamminghi, dei Valloni, dei Sassoni, dei Bavaresi, degli Svevi, dei Lombardi eccetera, divisi anche fra loro in Ducati, Marchesati, Contee.

Carlo era stato Magno perché era riuscito a tenerli in pugno. Ma suo figlio non era uomo da poter fare altrettanto. Nelle sue mani il legame si allentò. E addirittura si ruppe alla sua morte, anche perché egli applicò la vecchia legge franca della ripartizione egalitaria fra gli eredi. Il primogenito, Lotario, ebbe il titolo d’Imperatore, ma dovette dividere il Reame con gli altri tre fratelli. E siccome nessuno di loro fu contento della propria fetta, ne seguì una guerra fratricida che praticamente spezzò la fragile unità che Carlo aveva creato. Solo il caso consentì a suo nipote Carlo il Grosso di ricostituirla, dopo la morte di tutti gli altri suoi parenti. Ma oramai le forze centrifughe avevano preso il sopravvento e il Grosso non aveva il polso del nonno per tenerle in freno. Con la sua deposizione nell’887 la rottura dell’Impero carolingio divenne irreparabile.

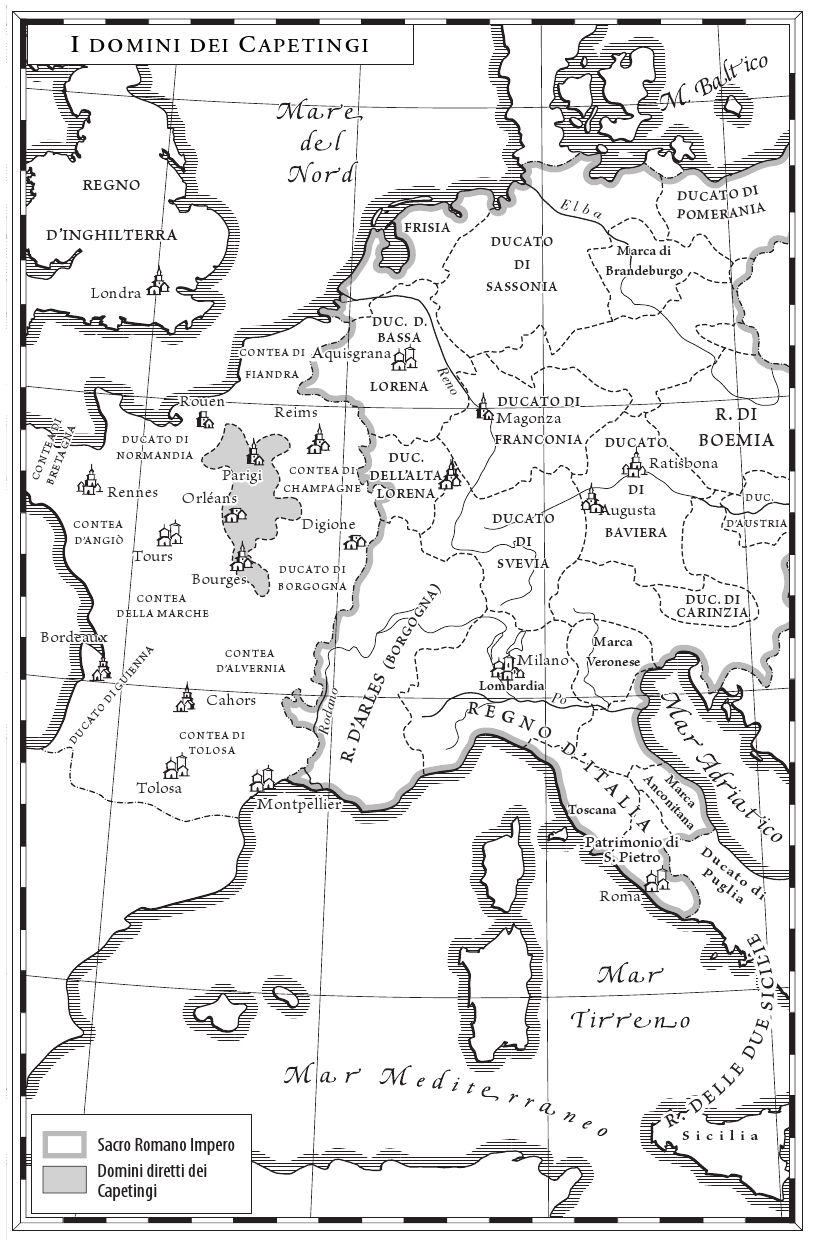

Seguirono cent’anni di caos, il cui risultato finale fu questo: la decomposizione dell’Europa in una via lattea di potentati senza più alcun nesso fra loro. Ma nella seconda metà del Novecento due avvenimenti impressero una svolta alla storia del nostro continente. Anzitutto, su quella che oggi si chiama Francia si era abbattuta un secolo prima un’orda di bucanieri scandinavi che, dopo aver preso stabile possesso della regione cui hanno dato il proprio nome, la Normandia, invasero l’interno e lo misero a sacco. A quel tempo esso era frantumato in Signorie indipendenti: la Provenza, l’Aquitania, la Borgogna, che si era addirittura costituita in Reame, eccetera. Parigi, capitale della cosiddetta Île de France, non era che un villaggio di capanne di legno e di fango. Qui risiedeva l’ultimo erede della dinastia Carolingia, Luigi V. Si chiamava «Re dei Franchi», ma la sua effettiva sovranità ormai si riduceva a quell’angolino di provincia compreso fra Parigi e Orléans. Le due città erano state a più riprese investite dai terribili Normanni e avevano molto sofferto delle loro incursioni. Un conte Roberto si era gagliardamente battuto contro di loro ed era caduto in combattimento. Suo figlio Eudo ne aveva imitato le gesta e si era guadagnato sul campo il titolo di «Duca dei Franchi». La famiglia godeva ormai di tale prestigio che avrebbe potuto comodamente dare la scalata al trono scacciandone gli ultimi Carolingi. Ma, oltre il coraggio, essa si tramandava di padre in figlio la lealtà e la prudenza. Solo quando Luigi morì in un incidente di caccia senza lasciare eredi, il pronipote di Roberto e di Eudo, Ugo Capeto, si decise a occuparne il posto. «Giuro di rendere giustizia al popolo che mi si affida» disse, al momento in cui l’Arcivescovo di Reims lo consacrava, il fondatore di questa dinastia destinata a restare sul trono ottocento anni.

Nessuno in quel momento poteva prevedere una così lunga fortuna. Il potentato capetingio era ben piccola cosa, e molti degli altri Signori di Francia, come il Duca di Aquitania, e i Conti di Fiandra e di Tolosa, più ricchi e potenti, non lo riconobbero nemmeno. Però i Capeti avevano nel loro giuoco delle carte che col tempo dovevano rivelarsi preziose. Primo, da quell’angolino di terra controllavano i due grandi fiumi della Francia, la Senna e la Loira, che lo rendevano militarmente imprendibile e lo destinavano a un sicuro successo industriale e mercantile. Secondo, il trono su cui sedevano era quello su cui si era assiso Carlomagno. Terzo, rovesciando il vecchio e deleterio costume franco della ripartizione del potere fra gli eredi, lo concentrarono sempre sul primogenito associandolo al trono ancor prima della successione. Infine ebbero la saggezza di contentarsi del titolo di Re, senza pretendere di aggiungervi quello d’Imperatore. E ciò consentì loro di dedicare tutte le energie solo alla Francia e alla sua unificazione.

Questo supremo traguardo era ancora molto lontano. Forse Ugo Capeto e i suoi immediati successori non lo intravidero nemmeno. Ma, agendo d’istinto, limitarono i loro orizzonti a quel blocco di terra che andava dai Pirenei alle Alpi e al Reno, rinunziando ai sogni di un Sacro Romano Impero europeo.

Questo titolo ambito e tentatore diventò appannaggio della Germania, per un evento analogo a quello che aveva indotto i Capetingi a rinunciarvi. E questa fu la seconda grande novità del secolo. La Germania, intendiamoci, non esisteva. Esisteva solo, pressappoco fra il Reno e l’Elba, un coacervo di popoli che, sebbene fossero dello stesso ceppo e parlassero lingue tra loro affini, erano divisi in Ducati indipendenti. Essi avevano fatto parte del grande Impero carolingio. Ma, dopo il crollo, avevano ripreso ciascuno la propria autonomia. Solo pro forma riconoscevano la sovranità di un Re eletto di volta in volta dalla loro Dieta (o parlamento) e subito tenuto in scacco in modo che non si sognasse di diventare padrone effettivo. I più importanti erano quelli di Franconia, di Svevia, di Baviera e di Sassonia. Essi non si sentivano tra loro più parenti di quanto si sentissero coi Borgognoni di Francia e coi Lombardi d’Italia, che venivano, come i Franchi, dallo stesso ceppo teutonico. Però la coscienza di una solidarietà di razza e di cultura si risvegliò in loro all’arrivo dei Magiari.

Erano costoro gli ultimi resti delle orde mongoliche di Attila che ricalcavano attraverso la steppa russa le orme del «fiagello di Dio». Forti gruppi di loro antenati erano rimasti in Pannonia. Essi vennero a ingrossarli, e vi crearono un cuneo che divise irreparabilmente gli Slavi occidentali del Nord (Polacchi e Cecoslovacchi) da quelli del Sud (Serbi e Croati). Erano dei barbari pagani e guerrieri che vivevano di preda, e le cui incursioni mettevano a repentaglio tutti i popoli vicini. I Ducati di Germania vi erano più esposti. E il comune pericolo li spinse a eleggere un Re che lo fosse sul serio. Lo scelsero nel Duca di Sassonia, Enrico I, detto «l’Uccellatore», che con un esercito «nazionale» affrontò i Magiari e li disfece a Merseburg nel 933.

Com’era capitato ai Capetingi in Francia nella lotta coi Normanni, questo successo conferì a Enrico tale prestigio da consentirgli di imporre a tutti gli altri Duchi tedeschi come suo successore il figlio Ottone I. I Duchi, dopo averlo eletto, gli offrirono un pranzo e gli servirono le pietanze in segno di sottomissione. Il giovane sovrano, che non valeva meno del padre, li associò alle sue imprese in qualità di Generali e li condusse di vittoria in vittoria prima contro gli Slavi e poi contro i Magiari. Costoro, schiacciati ad Augusta, vi persero il vizio del nomadismo, d’allora in poi si contentarono della loro Ungheria, e si convertirono al Cristianesimo e all’agricoltura.

Ora Ottone poteva, come Ugo Capeto, dedicarsi a consolidare il suo titolo di Re e a unificare il Paese. E molti storici gli rimproverano di non averlo fatto. In realtà ci si provò, cercando di creare delle forze che facessero da contraltare a quelle dei Duchi, di cui sapeva di non potersi fidare. Ma solo il Clero poteva procurargliene. Suo fratello Bruno era Arcivescovo di Colonia. Egli lo fece Duca di Lotaringia, aggiungendo così al suo potere spirituale un forte potere temporale. Poi, col suo aiuto, trasformò molti Vescovati in autentici feudi. E con ciò creò una nuova aristocrazia clericale di Vescovi-Principi e Vescovi-Conti, che nelle loro diocesi erano anche Governatori e Generali.

Ma questa politica di secolarizzazione della Chiesa, che nel secolo seguente doveva provocare la furiosa «guerra per le investiture», l’obbligò a stringere rapporti sempre più serrati col Papato, che doveva approvarla e consacrarla. Egli si era proclamato Re anche dei Lombardi che, a loro volta minacciati dai Magiari, avevano avuto bisogno di lui. Ma l’esercizio del potere in Italia lo aveva affidato, come suo rappresentante, a Berengario d’Ivrea. E forse su queste province italiane si sarebbe contentato di una sovranità puramente teorica, se il Papa stesso, Giovanni XII, non lo avesse chiamato a Roma per offrirgli la corona imperiale.

Diremo in seguito perché il Papa si decise a questa offerta. Ottone l’accettò perché quel titolo lo accreditava definitivamente presso i suoi indocili vassalli e gli consentiva di seguitare a trasformare i suoi Vescovi in potenti feudatari, fedeli a lui e alla sua dinastia.

Così in quell’anno 962, con l’incoronazione di Ottone, era rinato un Sacro Impero Romano, stavolta di stirpe tedesca, destinato anch’esso a durare – sia pure più o meno platonicamente – otto secoli. Questo Impero non aveva l’ampiezza di quello carolingio. Aveva perso per strada la casa-madre, cioè la Francia, ormai intenta a costruire la propria unità nazionale. E aveva una configurazione verticale. Si stendeva per lungo dalle coste olandesi al Ducato di Benevento, inglobando le province occidentali e centrali dell’attuale Germania, l’Austria, la Svizzera, l’Italia del Nord e del Centro.

Ma ancora una volta non era uno Stato. Era solo una persona.

E veniamo alla crisi del Papato, non meno profonda.

I poteri del Papa non erano ben definiti. Non lo erano sul piano spirituale, perché il suo primato sulla Chiesa gli era contestato dal Patriarca di Costantinopoli. E non lo erano su quello temporale perché un vero e proprio Stato pontificio non esisteva, e a ogni modo non era chiaro cosa fosse e in cosa consistesse.

La prima incertezza fu drammaticamente risolta, come vedremo, nel 1054, con lo scisma che ruppe in maniera irreparabile la famiglia cristiana. La seconda non è stata risolta mai. La Chiesa ha sempre basato i suoi titoli di sovranità territoriale, cioè il diritto a un suo proprio Stato, sulla pretesa «donazione» di tutta l’Italia fatta dall’imperatore Costantino, quando si convertì, a papa Silvestro. Ma si tratta di pura leggenda. Una donazione vera fu fatta dal Re longobardo Liutprando; ma solo di alcune terre e castelli nei dintorni di Roma, che dovevano servire come «dote» e fonte di sussistenza per il Vescovo dell’Urbe. Di uno Stato pontificio, nei documenti, non esiste traccia. Roma era soltanto, per allora, una delle tante città di una delle tante province occidentali dell’Impero di Bisanzio. E il Papa non era che il Vescovo della sua diocesi.

Poi era venuto Carlomagno, papa Leone lo aveva incoronato. E si dice che il nuovo Imperatore, per contraccambiarlo, gli concesse piena sovranità su Roma, l’esarcato di Ravenna, Spoleto e Benevento. C’è chi aggiunge anche la Sardegna, la Sicilia e la Liguria. Ma neanche di questa «donazione» esistono documenti. Tutto seguitava a fondarsi su ipotesi e presunzioni.

In pratica, le cose si svolgevano in maniera assolutamente caotica. Per antica tradizione, il Papa veniva eletto dal Clero, dai nobili e dai popolani di Roma: e anche questo dimostra quanto la sua autorità fosse puramente locale e limitata alla diocesi. In realtà Clero e popolo in questi Conclavi non c’entravano. O c’entravano solo come strumenti dei nobili che corrompevano, rissavano, trucidavano per istallare sul Soglio qualcuno della propria famiglia o della propria clientela. Ma era appunto questo modo di eleggerlo che toglieva all’eletto ogni potere e lo lasciava in balìa di quelle stesse forze che, come glielo avevano dato, glielo potevano ritogliere. Infatti non si sapeva bene in cosa questo potere consistesse. Il governo della città era, almeno formalmente, in mano a un Senato e a dei Consoli. E i loro rapporti col Papa variavano secondo le qualità personali dell’uno e degli altri. Con Gregorio Magno il vero Signore di Roma fu certamente il Papa. Tornò a esserlo con Nicola I nella seconda metà dell’Ottocento. Ma nel momento in cui Ottone saliva sul trono di Germania, il Papato toccava il fondo della confusione e dell’abbiezione.

Da mezzo secolo esso era un giocattolo nelle mani di un alto funzionario della Curia, Teofilatto, o per meglio dire in quelle di sua moglie Teodora e di sua figlia Marozia, in cui i Romani, se avessero saputo un po’ di storia, avrebbero facilmente riconosciuto delle reincarnazioni di Messalina e di Poppea. Marozia fece eleggere al Soglio un suo amante col nome di Sergio III. Teodora gli diede come successore un proprio favorito col nome di Giovanni X. Marozia e suo marito, il Duca di Tuscolo, lo deposero, lo gettarono in prigione e lo sostituirono con Giovanni XI, comunemente ritenuto il figlio bastardo di Marozia e di Sergio. Il loro figlio legittimo, Alberico, scacciò il fratellastro e per ventidue anni fu il vero padrone di Roma, fece e disfece i Papi, e riuscì a imporre la propria volontà anche sul letto di morte facendo eleggere un suo figlio diciottenne, Ottaviano Sporco, che venne ordinato prete lì per lì e prese il nome di Giovanni XII.

Fu questo giovanottello corrotto e miscredente, ma spregiudicato e furbastro che, per mettersi al riparo dalle prepotenze e dai complotti delle fazioni romane, invocò l’appoggio di Ottone e lo chiamò a Roma.

Ottone accettò l’invito per le ragioni che abbiamo detto. Egli aveva bisogno di creare nelle sue province tedesche una nuova aristocrazia che, dovendo tutto a lui, gli restasse fedele. La via maestra per raggiungere questo traguardo era l’appalto dei Vescovati. Le diocesi in Germania erano vaste e ricche di terre e di uomini. Distribuendole ai suoi favoriti, insieme a un bel blasone di Principe-Vescovo o di Conte-Vescovo, egli avrebbe fatto di costoro i suoi più sicuri e fidati vassalli. Ma ciò gl’imponeva di diventare in un certo senso l’uomo di fiducia della Chiesa. Quindi bisognava che questa lo incoronasse Imperatore.

Il titolo esisteva ancora, ma aveva perso ogni prestigio da quando si era frantumata l’eredità di Carlomagno. Da allora la corona era rimasta all’incanto fra feudatari minori. Strappandosela con la violenza l’uno all’altro, l’avevano successivamente cinta il Duca di Spoleto, poi quello di Carinzia, poi un altro Duca di Spoleto, poi Luigi di Baviera, e finalmente Berengario del Friuli, che finì assassinato nel 924. Dopo di lui il titolo, ormai screditato, era rimasto vacante.

Alcuni storici sostengono che Giovanni XII, chiamando Ottone, aveva in testa un grande piano politico. Sebbene marcio di corruzione, dicono, egli era abbastanza intelligente per capire che il Papato era caduto così in basso perché anche l’Impero era caduto in basso, cioè che la sorte dell’uno era legata a quella dell’altro. Solo appoggiato a una forza laica che lo difendesse dalle ingerenze dei signorotti locali, il Papa poteva davvero governare Roma e la Chiesa. Senza questo scudo, era condannato a restare la posta di un giuoco di famiglie e di partiti che piano piano ne avrebbero distrutto il prestigio.

Che ciò stesse per succedere, è vero. Ma che Giovanni XII se ne rendesse conto e chiamasse Ottone per sottrarre il Soglio a questi rischi, niente lo conferma, anzi tutto lo esclude. Egli voleva soltanto mettere al sicuro la propria pelle e il proprio «posto». E lo dimostrano gli avvenimenti che seguirono.

Ottone venne a Roma nel 962, si fece coronare in San Pietro, e impegnò con giuramento il Clero, i nobili e il popolo dell’Urbe a non eleggere mai più un Papa senza l’approvazione dell’Imperatore o dei suoi missi, o commissari. In compenso, confermava le «donazioni» di Carlomagno su cui si basava lo Stato temporale della Chiesa, ma che nessuno sapeva con precisione in cosa consistessero. E in questo accomodamento c’erano già tutti gli equivoci che di lì a poco dovevano far divampare la furiosa «lotta per le investiture». Giovanni aveva chiamato Ottone credendo di trovare in lui un protettore, e invece si trovava addosso un padrone che lo metteva, sì, al riparo dai soprusi dei signorotti locali, ma riservandosi il diritto di esercitarne per suo conto e nei propri interessi.

Infatti, appena Ottone si fu allontanato, Giovanni cominciò a trescare contro di lui col marchese Berengario d’Ivrea. Costui si era arrogato l’arbitrario titolo di Re d’Italia, di cui solo l’Imperatore poteva disporre. Immediatamente Ottone tornò a Roma, depose Giovanni e lo sostituì con un suo favorito, Leone VIII. Ma, ripartito l’Imperatore, i Romani a loro volta deposero Leone e reintegrarono Giovanni, che tre mesi dopo fu ucciso nel letto di una sua amante dal marito di costei e, a quanto pare, rifiutò i sacramenti. Per la terza volta Ottone tornò a Roma, dovette espugnarla con la forza, arrestò ed esiliò il nuovo papa Benedetto V, e restituì la tiara a Leone. Ma era appena rientrato in Germania che, Leone essendo morto (non si sa bene di che), il suo successore Giovanni XIII venne rovesciato, e Ottone dovette per la quarta volta riattraversare le Alpi.

Fu l’ultimo suo intervento, ma solo perché di lì a poco morì. Suo figlio Ottone II dovette riprendere la spola fra la Germania e Roma, dove si era ricreata la stessa situazione dei tempi di Marozia. Un figlio del figlio di costei (quello bastardo eletto Papa col nome di Giovanni X), Crescenzio, era diventato padrone dell’Urbe come lo era stato Alberico. Egli scacciò i due Papi – Benedetto VI e Giovanni XIV – che l’Imperatore aveva imposto, e fece eleggere Bonifacio VII.

Ora il marasma era al colmo. Crescenzio era una specie di Masaniello avanti lettera, che voleva restaurare una Repubblica Romana, di cui il Papa non sarebbe stato che il parroco. Bonifacio, per difendersi da lui senza ricadere nella servitù degli Ottoni, fuggì a Costantinopoli per mettersi sotto la protezione dell’Imperatore d’Oriente.

Ottone intanto era sceso a Roma, dove Crescenzio aveva adunato truppe bizantine e musulmane per resistergli. L’Imperatore, colto di sorpresa, cadde prigioniero e riuscì a evadere, ma solo per morire subito dopo. A vendicarlo accorse suo figlio Ottone III. Crescenzio fu decapitato e appeso per i piedi. Al Soglio, Ottone fece eleggere il proprio cugino Bruno col nome di Gregorio V. E alla morte di costui diede finalmente al Papato, che non ne aveva più avuti dal tempo di Nicola, un capo degno ma purtroppo momentaneo.

Gerberto era un povero frate francese cui era toccata la fortuna di far da precettore a Ottone III, quando era bambino. È triste constatare che egli dovette solo a questa circostanza una carriera che le sue grandi doti d’intelletto e di carattere sarebbero dovute bastare a procurargli. Ma quelli erano tempi in cui le doti contavano ancora meno di oggi, ed è tutto dire. Ottone III lo aveva fatto Arcivescovo prima di Reims, poi di Ravenna. Ora lo impose Papa col nome di Silvestro II.

Con questa elezione che avvenne nel 999 si era chiuso il primo millennio della storia cristiana. E per un momento parve che si fosse ricostruita quella grande e pacifica diarchia di un potere temporale incarnato nell’Impero e di un potere spirituale incarnato nel Papato, entrambi universali, ch’era stata il sogno di Carlomagno.

Ma purtroppo questo sogno doveva rivelarsi ancora una volta impossibile.

Tutto ciò lo abbiamo raccontato diffusamente ne L’Italia dei secoli bui. Ma qui abbiamo voluto riassumerlo per trarne le conclusioni che fanno da prologo a questo libro, dominato com’è da un fondamentale motivo: la lotta fra Papato e Impero.

Il millennio si apre con una tregua. Ma è di breve durata.