CAPITOLO SETTIMO

LA CONTESSA MATILDE

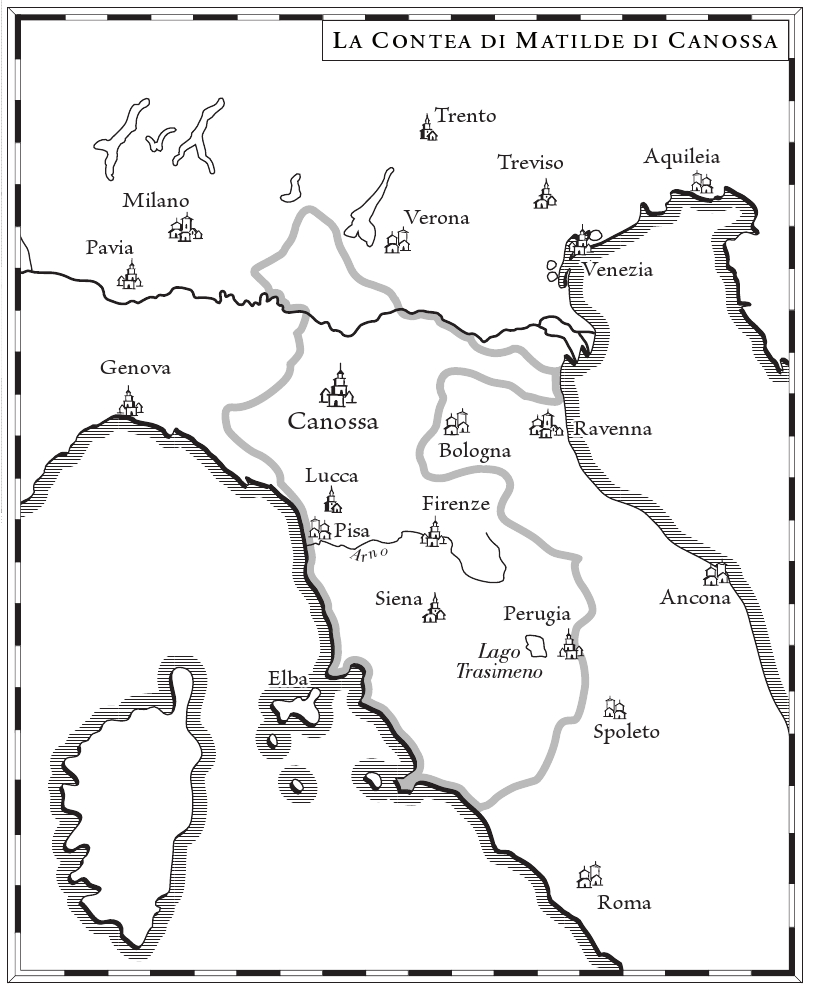

Apriamo, nel filo di questi avvenimenti, una parentesi dedicata alla contessa Matilde. C’induce a farlo non solo la singolarità del personaggio, ma anche il fatto che nelle vicissitudini sue e della sua casata si riassume e riflette esemplarmente tutta l’anarchia dell’Italia feudale.

L’abbiamo già incontrata e presentata nel capitolo precedente, questa figlia di Beatrice e di Goffredo il Barbuto, che aveva offerto ospitalità a papa Gregorio e gli aveva messo a disposizione il suo castello per ricevervi e umiliarvi Enrico IV. Ma da quali titoli ereditari venissero alla sua famiglia tanto prestigio e potenza, è difficile ricostruirlo nel bailamme dei secoli bui.

Un’antica tradizione popolare attribuisce a Carlomagno il merito e la gloria di aver ricostruito Firenze ridotta dagl’invasori barbari, cioè goti e longobardi, a un mucchio di rovine. E quando la città diventò uno Stato importante, ogni volta che un suo ambasciatore andava a Parigi, non mancava mai di accreditarsi come figlio di una città che a sua volta si considerava figlia di «Monsignor San Carlomagno». Al che, il Re francese di turno rispondeva regolarmente ricordando tutto ciò che Monsignor San Carlomagno aveva regalato a Firenze: una nuova cerchia di mura, i borghi e i castelli circonvicini, le decorazioni del Battistero, un frammento della Santa croce, e perfino il nome che da «Flurenzia» egli aveva trasformato in «Fiorenza».

Tutto questo faceva parte del rituale diplomatico, ma non conteneva nulla di vero. Per due volte, di ritorno da Roma, Carlomagno e sua moglie Ildegarda si erano fermati sulle rive dell’Arno dove allora, ai primi dell’800, si ammassavano alcune casupole con poche centinaia di abitanti. Firenze non era che questo, e l’Imperatore non le diede mai di che diventare qualcosa di più. Sembra soltanto che in una di queste occasioni ricevesse alcuni monaci dell’abbazia di Sant’Ilario. Essi chiedevano giustizia contro un certo Gudibrando che aveva loro rubato una stalla con alcuni buoi.

Questo Gudibrando era un longobardo che i suoi Re avevano investito del titolo di Duca di Flurenzia. Carlomagno gli tolse questa investitura, abolì il Ducato longobardo di Firenze trasformandolo in una Contea franca, e ne nominò titolare un nobile del Lago di Costanza, Scrot. Costui deve la sua celebrità all’osso di un Santo. Si trovava a Roma, quando da Gerusalemme arrivarono le spoglie dei martiri Genesio ed Eugenio. Egli ne organizzò la traslazione a Firenze, chiedendo come compenso un femore di San Genesio. Il Papa glielo diede. Ritenendosi lautamente ricompensato, Scrot ripassò le Alpi e si ristabilì nel suo Paese d’origine con quella reliquia, che naturalmente cominciò subito a operare i consueti miracoli e conferì a Scrot l’aureola del benefattore. Altro, di lui non sappiamo.

Fu certamente nell’epoca carolingia che il Conte di Firenze divenne a poco a poco Conte di Toscana, o come allora si diceva di Tuscia. Ma chi ne fossero i titolari, di quali diritti godessero sulle terre che ne facevano parte, ed entro quali confini queste terre fossero delimitate, nessuno storico è stato in grado di ricostruirlo con precisione. Probabilmente il potentato si sviluppò per spontaneo amalgama. Il suo primo legame Firenze lo stabilì con Fiesole. I due villaggi erano indipendenti l’uno dall’altro, e a propiziare l’unione fu la comune minaccia dei Saraceni, che nelle loro scorribande pirate risalivano l’Arno con le loro flotte leggere, predando e saccheggiando. Per meglio coordinare la propria difesa, i villaggi si unirono. E così si formò un «Comitato», cioè una Contea, che andava pressappoco dal Mugello al Casentino. Era il più grosso Contado dell’Italia centrale, e la sua importanza è attestata dal fatto che comprendeva due Vescovati: quello di Firenze e quello di Fiesole.

Chi fossero i titolari della Contea, non sappiamo. Sappiamo soltanto che si facevano rappresentare da Vicecomites, cioè da Visconti. Costoro erano i depositari dell’autorità secolare, ma ne esercitavano ben poca. La Contea, nel suo insieme, faceva parte del Regno d’Italia, che a sua volta faceva parte dell’Impero. Però da certi documenti risulta che le città avevano col Re Imperatore rapporti diretti, non attraverso il Visconte e il Conte. Per cui non si capisce bene quali poteri, se non di rappresentanza, fossero connessi al titolo. Una sola cosa è certa: che di questa indeterminatezza e fluidità di «competenze» le città si servirono per affermare sempre più la loro indipendenza dal Conte. E in linea generale si può dire che in questo trovarono un valido aiuto nel Vescovo.

Ottone III assegnò il titolo di Conte a un suo favorito, Ugo, che rimase nella leggenda popolare come l’incarnazione della giustizia e della bontà. Anche Dante lo esaltò come il «gran Barone». A fargli questa fama erano stati soprattutto preti e monaci, che Ugo aveva protetto e beneficato. Si dice che battesse la Toscana in incognito attaccando discorso coi poveri contadini e adescandoli a lamentele contro se stesso non per castigarli del loro scontento, ma per conoscerne i motivi, riparare i torti e ristabilire la giustizia. Noi abbiamo qualche dubbio sulla impeccabilità della sua condotta. Lo storico Davidsohn ha rintracciato documenti da cui risulta che Ugo una volta risolse un processo per fratricidio incamerando i beni dell’ucciso e dandoli in usufrutto all’uccisore. Sembra che anche la sua fedeltà all’Imperatore, cui doveva titolo e patrimonio, non sia stata sempre cristallina. Tant’è vero che, quando morì, Ottone tirò un sospiro di sollievo, e proruppe nelle parole del Salmista: «Rotta è la corda, e noi ci siamo liberati!».

Ottone lo seguì nella tomba un mese dopo senz’avere avuto il tempo di dargli un successore (Ugo, di suo, non ne aveva lasciati). E il nuovo imperatore Enrico di Baviera affidò la Contea a un cadetto dei Duchi di Spoleto, parenti del morto: Bonifazio. Costui, preso possesso del patrimonio, si accorse ch’esso era stato devastato dai regali del suo predecessore ai preti. Il convento di San Michele, grazie a quei donativi, possedeva ora terre superiori, come estensione e ricchezza, a quelle del Conte. Bonifazio si riprese ciò che Ugo aveva dato. E siccome l’abate protestava, lo scacciò coi suoi monaci e si riannesse il convento col suo prezioso vasellame d’oro e d’argento.

Bonifazio era un uomo avido, prepotente e accorto, che riuscì sempre a conservare il potere, e anzi ad accrescerlo, pur nelle procelle di quel periodo agitato. Egli non solo respinse le intrusioni dei preti negli affari laici, ma s’intromise in quelli della Chiesa sfruttando abilmente la lotta, che già cominciava a delinearsi, tra il basso Clero puritano e quello alto, mondano e simoniaco. Si schierò, si capisce, dalla parte del primo, non per ideali evangelici, ma perché ciò gli forniva un pretesto a espropriare Vescovati e abbazie. Era stato Pier Damiani a portare in Toscana quel vento di riforma, che a Firenze s’incarnò nel monaco francese Maurilius. Bonifazio protesse quel fraticello, lo fece abate, lo difese dalle insidie del Clero conservatore. Il suo autoritarismo non conosceva remore. Nessuna donna, nei suoi domini, poteva sposarsi senza il suo assenso. Le brutte dovevano pagarlo in moneta; le giovani e belle con prestazioni – diciamo così – in natura.

Questo ci dice quanto tutti i rapporti, a quei tempi, fossero arbitrari. Le città della Toscana, che sotto Ugo avevano goduto di notevole autonomia, sotto Bonifazio se la videro annullata. Lucca, che un tempo era stata la capitale della Contea, fu sottoposta a iniqui balzelli. A Firenze Bonifazio inflisse l’umiliazione di nominarvi come Visconte, cioè come suo rappresentante, un proprio servo. E fu proprio da costui che ebbe origine quella famiglia Donati ch’era destinata a svolgere una parte così decisiva nella vita fiorentina e in quella di Dante, che dei Donati fu insieme parente e vittima.

Bonifazio pagò con la vita questi soprusi: una freccia avvelenata lo trafisse durante una partita di caccia. Chi fosse, fra tanti nemici, quello che gliel’aveva scagliata, non si è mai saputo. Negli ultimi tempi era stato colto dal rimorso, o per meglio dire dalla paura dell’Inferno. Ed era andato a confessarsi e a chiedere l’assoluzione all’abate Guido di Pomposa. Per ottenerla, promise un pellegrinaggio in Terrasanta e offrì le spalle nude, sull’altare di Maria, al flagello.

La vedova Beatrice era una Duchessa di Lotaringia che, rimasta sola con un figlio e due figlie, si trovò in una difficile situazione. Il marito le aveva lasciato in eredità terre e castelli a josa, ma anche innumerevoli nemici, esterni e interni. Il Clero toscano era in subbuglio, le città in rivolta, l’imperatore Enrico furente contro la Contea sfuggitagli di mano. Più che un marito, Beatrice cercò un protettore. E ne scelse uno che molto somigliava a quello morto: il suo compaesano Goffredo il Barbuto.

Anche costui lo abbiamo già incontrato nel capitolo precedente. E già abbiamo detto della parte che ebbe nelle faccende italiane. Nel 1055, quando Enrico III scese in Italia, di dove Goffredo era fuggito, e fece tappa a Firenze, ad attenderlo c’era anche Beatrice: non nelle vesti fastose di Contessa di Toscana, ma in quelle umili della ribelle pentita. Essa si era portata al seguito la figlia Matilde. Questa assisté all’umiliazione di sua madre, che si proclamò estranea alle malefatte di Goffredo. Ma l’Imperatore non le credette, la prese prigioniera insieme alla bambina, e se le rimorchiò entrambe in Germania. Ad aggravare il colpo giunse loro, durante il viaggio, la notizia che il figlio e l’altra figlia, messi al riparo nel castello di Canossa, vi erano improvvisamente morti. Come e di che, non si è mai saputo. Ma il sospetto di Beatrice e di Matilde dovette appuntarsi su Enrico.

L’anno dopo, la posizione si era rovesciata. L’Imperatore morì, lasciando a sua volta una vedova e un bambino di sei anni, il futuro Enrico IV, in critica posizione. Per stornare i pericoli, si dovette patteggiare coi grandi feudatari, fra i quali c’era Goffredo. Costui, in cambio della propria subordinazione, si fece riconoscere i diritti sulla Lorena e sulla Toscana, dove subito tornò insieme alla moglie e alla figliastra per ricominciare a intrigare. Per Firenze, fu un colpo duro. Essa era stata promossa da Enrico «città dell’Impero», cioè sottoposta direttamente all’Imperatore e quindi sottratta al potere (e alle vessazioni) del Conte di Toscana. Ma Goffredo abolì immediatamente quello statuto, e il suo Visconte o Gastaldo sostituì il Vicario imperiale.

Il resto lo abbiamo già raccontato. Alla morte di papa Vittore II, Goffredo fece eleggere il proprio fratello, Stefano IX, certamente con l’intenzione di farsi coronare da lui Re d’Italia. Ma Stefano morì e i Signori romani innalzarono al Soglio il loro candidato, Benedetto X. Tutti i Conclavi che seguirono furono pretesti d’intrighi fra Goffredo e i Normanni da una parte, e la nobiltà romana dall’altra: l’Imperatore era troppo giovane per potervi interferire.

Nel 1073, quando il monaco Ildebrando fu consacrato Papa col nome di Gregorio VII, Goffredo era morto da quattro anni. Ma ora Beatrice non aveva più bisogno di protezione perché già godeva di quella più autorevole di tutte. Il Papa era un uomo suo. Essa lo aveva ospitato e aiutato quando da monaco era venuto a Firenze a sostenervi con Pier Damiani la causa della riforma cluniacense. E certamente l’appoggio della potente Contessa non gli era mancato nemmeno nella sua elezione al Soglio.

Gregorio se ne sdebitò aiutando anzitutto Beatrice a combinare un buon matrimonio per Matilde, che assicurasse la continuazione di quella dinastia tradizionalmente fedele alla Chiesa e nemica dell’Impero. E il prescelto fu il figlio di primo letto di Goffredo, che si chiamava Goffredo anche lui. Non era un incesto perché fra i due non correva parentela di sangue. Ma non correvano nemmeno simpatie. Esuberante e appassionata, Matilde, che ormai aveva ventiquattr’anni, detestava quel suo fratellastro che, oltre tutto, era gobbo. Ma si arrese alla ragion di Stato, che consigliava la riunificazione del Ducato di Lorena con la Contea di Toscana per la lotta contro l’Imperatore; e soprattutto all’esortazioni di Gregorio, di cui la ragazza era un’autentica «pasionaria».

Forse il connubio avrebbe potuto reggersi se avesse procurato un erede. Ma non ne nacque nulla. E probabilmente non fu nemmeno consumato per la ripugnanza di Matilde a quel suo deforme sposo. I due si separarono; poi si riunirono per le insistenze di Beatrice. Infine si separarono di nuovo e irrevocabilmente, stavolta con la piena approvazione del Papa che aveva cambiato idea da quando aveva saputo, pare, di un certo testamento. Beatrice infatti era morta lasciando la sua bella Contea a Matilde che, essendo senza eredi, ne aveva predisposto, il giorno in cui anche lei fosse scomparsa, il passaggio alla Chiesa.

Era una disposizione facilmente impugnabile perché la Contea era un titolo laico, la cui investitura spettava all’Imperatore. Ma nella lotta che già si preparava fra i due poteri, alla Chiesa faceva comodo accampare quel titolo di successione, che infatti oltre due secoli dopo Bonifacio VIII sbandierò come prova di un diritto acquisito.

Ora Gregorio non aveva più alcun interesse che quel matrimonio durasse. E non solo non fece nulla per puntellarlo, ma anzi fece di tutto per distruggerlo. Egli dominava completamente il cuore della giovane donna che forse sfogava in estasi, visioni e rapimenti i repressi appetiti sessuali. Matilde si accusò dinanzi a lui di «viziosi rapporti» con suo marito, e il Papa la esortò a interromperli. Il gobbo fu messo definitivamente alla porta, e se ne tornò in Lorena. Ma, avendo capito da che parte gli era venuto il colpo, se ne vendicò propalando le più calunniose dicerie su Gregorio e sulle sue relazioni con Matilde. Pare che su queste voci si fondassero le accuse che poi il Concilio di Worms, indetto da Enrico IV, formulò contro il Papa per giustificarne la deposizione. Ma il gobbo la pagò cara: poche settimane dopo fu raggiunto dal pugnale di un assassino. Il Papa fece dire messe in suffragio dell’anima sua. Ma chiamò «amato figlio in Cristo» il Principe di Frisia cui la voce pubblica attribuiva il delitto.

Rimasta sola, la giovane donna impegnò tutte le sue energie, ch’erano immense, al servizio della Chiesa. Gregorio le aveva messo accanto, come confessore e consigliere, il vescovo Anselmo che i lucchesi filo-imperiali avevano scacciato dalla loro città. Anselmo era un cluniacense intriso, come Gregorio, di spirito riformatore e missionario. Egli esercitò su Matilde il fascino di un casto Rasputin, e naturalmente di lei fece il braccio secolare del Papa. La tenne in uno stato di continua esaltazione mistica. E a tal punto ella gli si era abbandonata che, quando aveva la febbre, bastava che Anselmo le toccasse la mano perché se ne sentisse guarita. Questa specie di sortilegio durò anche dopo ch’egli fu morto. Afflitta da un eczema, la Contessa lo curava stendendosi nuda sul tavolo su cui era stato lavato il cadavere del suo amico. Contro il tremito nervoso che ogni tanto l’assaliva, palpava l’anello vescovile del defunto. E in suo nome sostenne con tutti i mezzi, pacifici e violenti, la causa dei poteri religiosi, e soprattutto dei conventi, contro quelli laici. Nei suoi rescritti si firmava «Mathilda, per grazia di Dio, se ella è qualche cosa».

Fu per questo che gli storici, o per meglio dire gli agiografi della Chiesa (che di storici non ne ha) la chiamarono Deborah e accreditarono la leggenda della sua santità, presentandola, dice Davidsohn, come un’esangue figura di semi-monaca esclusivamente dedita alla preghiera e alla carità. Questa leggenda giunse fino agli orecchi di Dante, che pone Matilde nel Paradiso Terrestre come simbolo della Fede militante.

Ma è un falso smaccato. Matilde fu una donna di carne e di passioni violente, che mise al servizio della Chiesa una smania di dedizione delusa dal matrimonio sbagliato. Come tutte le creature umane, era un groviglio di contraddizioni. Umilissima di fronte a Dio e a coloro ch’essa considerava i suoi legittimi rappresentanti in terra, era di uno smisurato orgoglio di fronte agli uomini. Essa non dimenticò mai l’affronto subìto da Enrico, quando con sua madre la condusse prigioniera in Germania. E trascorse la sua vita, che fu abbastanza lunga, a vendicarsene, lottando contro l’Impero. Volle nel suo castello di Canossa l’incontro fra il Papa ed Enrico IV perché ci vide un trionfo personale, come se l’Imperatore avesse chiesto perdono più a lei che a Gregorio. In chiesa dove andava ogni mattina all’alba per confessarsi, si presentava vestita come una popolana penitente. Ma quando montava a cavallo, infilava speroni d’oro. Nel suo disadorno ma imponente maniero, l’etichetta era puntigliosa. Esigeva che le sue ancelle fossero tutte di nobile famiglia. E i Signori che passavano per le sue terre, fossero anche Principi di sangue reale, erano tenuti a renderle omaggio piegando il ginocchio davanti a lei come alla loro sovrana. Era insieme animosa e preda di scoramenti, priva di umorismo e facile al pianto: insomma un personaggio drammatico e a tutto rilievo, in tono col tempo in cui visse e con le vicende in cui si trovò mescolata; non privo di grandezza, ma soltanto umana.

Quando Gregorio morì nel suo rifugio di Salerno (1085), Anselmo era ancora vivo e Matilde a cavallo coi suoi speroni d’oro per tentare la riscossa contro Clemente III che anche in Toscana, e specialmente a Lucca, aveva molti fautori. L’Imperatore, rientrato precipitosamente in Germania, organizzò di là una spedizione di suoi seguaci lombardi contro la ribelle Contessa. Ma costei non si lasciò sorprendere. Alla testa dei suoi uomini, mosse incontro al nemico e gl’inflisse una sanguinosa disfatta a Sorbaia nel modenese. La gioia di quella vittoria le fu amareggiata dalla morte di Anselmo, di cui Gregorio aveva sperato di fare il proprio successore, e a cui, spirando, aveva mandato la mitria.

Matilde si sentì sola come mai prima di allora, e sprofondò in una depressione che, a quanto pare, non le consentì stavolta d’interferire nella successione al Soglio.

Questa si svolse nella solita maniera affannosa. Oltre quello di Anselmo, ormai scomparso, Gregorio aveva fatto, prima di morire, il nome di altri tre papabili. I Romani, rovinati dall’incursione normanna e ridotti alla fame, scelsero il candidato che sembrava più in grado, per la sua potenza e ricchezza, di rimettere un po’ in sesto la città: Desiderio, abate di Montecassino, che non era solo un convento come oggi, ma anche la più vasta e opulenta fattoria dei dintorni. Avevano fatto però i conti senza l’oste, cioè senza lo stesso Desiderio, che non aveva punta voglia di lasciare quel comodo posto, dove viveva in pace e nell’abbondanza, amato e riverito da tutti, per cacciarsi nei guai di quella città affamata e tuttora occupata da Clemente III, il Papa dell’Imperatore, e dai suoi lanzichenecchi tedeschi. Si disse pronto a mettere a disposizione dei Romani tutti i suoi raccolti, ma non a indossare la tiara, e stavolta non si trattava di demagogia e di falsa modestia. Era veramente deciso a tornarsene a casa. E anche quando, dopo settimane di suppliche e di minacce, ebbe accettato l’elezione e preso il nome di Vittore III, «la tiara» scrive Pietro Diacono «non ci fu verso di fargliela accettare».

Superata la propria crisi, Matilde si rifece viva quando Vittore, non avendo potuto entrare in Vaticano perché le guardie di Clemente gliene sbarravano il passo, riprese la strada di Cassino e ci rimase un anno. La Contessa lo mandò a ripescare inducendolo, con le buone e con le cattive, a rientrare a Roma. Qui si svolse una vera battaglia. Con l’aiuto dei Matildiani, Clemente fu sloggiato da San Pietro, ma si barricò nella città leonina. Vittore tentò ancora una volta di tornare a Cassino, e ancora una volta Matilde lo costrinse a riprendere il suo posto. La città rimase divisa in due e per un altro anno fu teatro di zuffe e di ammazzamenti. San Pietro, ridotta a trincea, fu conquistata e perduta quattro volte. Alla fine lo svogliato Vittore se ne tornò definitivamente a Cassino, e ci morì.

Come successore, una quarantina di Vescovi, Cardinali e abati, sostenuti dalle milizie di Matilde, scelsero il Vescovo francese di Ostia, Ottone di Lagéry, che prese il nome di Urbano. Non sappiamo se la Contessa lo conosceva. Ma certamente lo favoriva perché anche lui veniva da Cluny, ne portava addosso lo zelo puritano, incarnava la Chiesa assoluta e la Fede militante. Era così povero e frugale che, anche dopo aver indossato la tiara, seguitò a vivere di elemosine, e a procurargli il cibo dovettero provvedere le signore romane. La lotta con Clemente, tuttora trincerato nella città leonina, continuò. Ma con prospettive assai diverse perché Matilde era decisamente passata alla controffensiva.

L’irriducibile Contessa aveva ordito contro Enrico il peggiore dei colpi. Lo scomunicato Imperatore non si era fatto vivo perché stava cercando penosamente di ricucire il proprio potere sui ribelli feudatari d’Italia e di Germania. E per garantire la continuità della sua dinastia, vagheggiava di far conferire il titolo di Re d’Italia al suo primogenito Corrado. Matilde invitò a Canossa quel ragazzetto, cui pare che quella prospettiva avesse un po’ montato la testa, e lo circuì facendogli balenare la possibilità di una corona cui non corrispondesse solo un titolo, ma un’effettiva autorità sulla Penisola.

Il giovane non seppe resistere al miraggio. E nel 1093 Matilde e altri Signori ostili all’Impero inscenarono una sontuosa cerimonia a Monza, dove l’Arcivescovo di Milano pose il ferreo monile di Teodorico sulla testa del Principe che, da successore, si trasformò così in rivale del padre. Enrico, che adorava quel figlio in cui aveva riposto tutte le sue speranze, ne fu mortalmente ferito. E ad aggravare il trauma venne la fuga della sua seconda moglie, la principessa russa Prassede, che abbandonò il marito per raggiungere il figliastro a Canossa, covo della mortale nemica di suo marito.

Ne seguì una violenta campagna di reciproche accuse. Prassede, per giustificare il proprio gesto, disse che Enrico l’obbligava per libidine a prostituirsi ai propri paggi. Enrico ritorse che a prostituirsi era lei, volontariamente e incestuosamente, con Corrado. Forse erano fandonie da una parte e dall’altra. Ma discreditarono tutti i protagonisti e ne affrettarono la catastrofe.

Prassede, dopo un po’, tornò in Russia dove pare che si chiudesse in un convento a finirvi i suoi giorni. Corrado fece presto ad accorgersi che la sua corona valeva meno del rozzo metallo in cui era intagliata. Papa Urbano, per compensarlo della sua fellonìa, venne apposta a Cremona per conferirgli anche il titolo d’Imperatore romano, da cui la Chiesa considerava Enrico decaduto. Matilde assisté tripudiando alla scena del giovane che teneva umilmente la staffa del Pontefice per aiutarlo a scendere da cavallo. Il piccolo Imperatore di cartapesta, che gl’italiani ribattezzarono spregiosamente «Cono», non aveva neanche un plotone, e per mangiare faceva l’ospite di professione presso questo o quel Signore. Per trarlo dai guai economici, Urbano gli combinò un buon matrimonio con la figlioletta di Ruggero, il Re normanno di Sicilia: la ragazza non aveva che dodici anni, ma si diceva oberata da una ricchissima dote. Il matrimonio fu fastosamente celebrato a Pisa nel 1095, ma la dote si rivelò meno sostanziosa del previsto, una miseria addirittura.

La coppia n’ebbe soltanto di che vivacchiare modestamente in un disadorno castellaccio di Borgo San Donnino, l’attuale Fidenza. Da quella poco regale dimora, Corrado non svolse mai nessuna parte di rilievo nella politica italiana. Lì per sei accidiosi anni covò i rimorsi verso suo padre e il rancore contro Matilde che lo aveva indotto al più nero tradimento, sedotto con le più false speranze, eppoi abbandonato. Nel 1101, all’età di ventisette anni, morì. Il referto ufficiale attribuì il decesso a febbri malariche. La voce del popolo lo mise sul conto di Matilde. Ma non si vede perché costei lo avrebbe fatto sopprimere. Il povero Cono ormai non dava più fastidio a nessuno.

Quanto a Enrico, il suo calvario non era finito. Dopo la defezione del primogenito, egli aveva riposto tutti i suoi affetti e speranze sul cadetto, che si chiamava Enrico come lui. Ma nel 1104 anche il secondo figlio abbandonò il padre e passò nel campo della Chiesa, di cui disse che non poteva sopportare la condanna. Egli sorprese proditoriamente il derelitto Imperatore in viaggio verso Magonza, gli strappò con la forza la rinuncia al titolo e lo gettò prigioniero in una torre. Malgrado l’ottusa moralità di quei tempi, il gesto provocò l’indignazione delle masse popolari, che insorsero, liberarono il prigioniero e gli diedero un esercito per castigare il figlio fellone. Ma Enrico non ce la fece. Stroncato da tante sciagure, morì prima d’impegnare battaglia con l’usurpatore, a Visè, nel 1106. Spirando, chiese i sacramenti. E il suo confessore gliel’impartì.

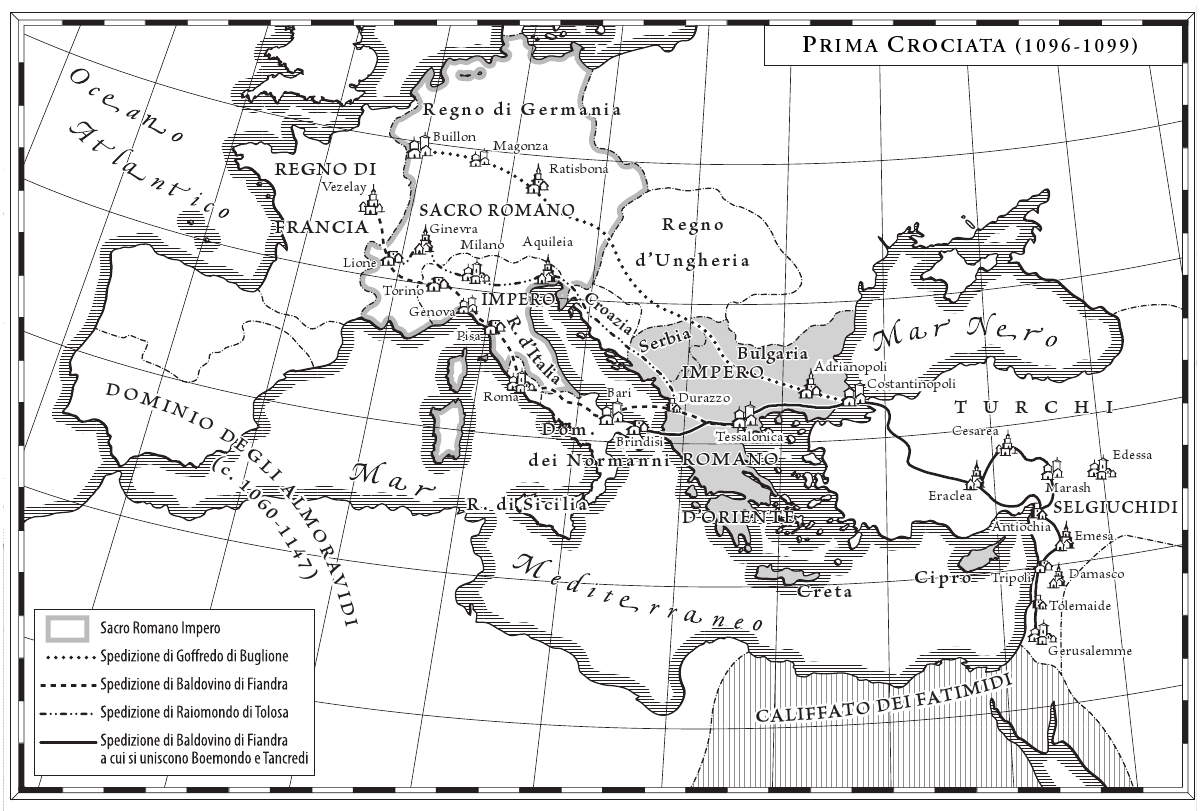

Anche Urbano in quel momento era morto, da ben sette anni. Ma da trionfatore, alla testa di una Chiesa così forte e prestigiosa che aveva potuto lanciare tutto il mondo cristiano, unito nel suo nome, nella più poetica avventura, religiosa e militare, di tutt’i tempi: la Crociata.