3. PRIMEROS DUELOS DEL CAMPEADOR

A su muerte, el rey Fernando I dividió su reino entre sus tres hijos varones: Sancho, el primogénito, recibió Castilla; Alfonso, León, y García, Galicia y Portugal. Algo parecido había hecho su abuelo Sancho el Mayor de Pamplona, que fue el primer monarca de la cristiandad hispana.

Tras leer el testamento, Sancha de León, la viuda y madre de los futuros reyes, juró que ella misma se encargaría de hacer cumplir la voluntad del monarca fallecido.

—¡No hay derecho, Rodrigo! —se quejó amargamente el rey Sancho, tras abandonar la corte de León, camino de Burgos. Su fiel caballero cabalgaba a su lado, y, como buen político y estratega, añadió:

—Tenéis razón, majestad. La división debilita. Ahora necesitamos ser fuertes para conquistar las tierras árabes. Siempre creí que cuando llegarais al poder comenzaríamos a extendernos por tierras musulmanas.

El nuevo rey de Castilla regresaba desencantado de León tras la lectura del testamento de su padre. Tanto al monarca como a Rodrigo les causaba honda tristeza la fragmentación de un reino que desde niños —desde siempre— habían conocido unido. Y al cruzar por el Pisuerga, que ahora era la frontera entre León y Castilla, Sancho suspiró:

—Observad, amigo. Este río ayer bañaba unas mismas tierras y hoy sus aguas separan dos reinos.

—Es una lástima, majestad —asintió Rodrigo—. La división debilita y enfrenta.

Al regresar a Burgos, capital del nuevo e independiente reino de Castilla, Rodrigo fue a gobernar las tierras de Vivar heredadas de su padre. Allí estuvo durante un tiempo muy revuelto. Los reinos de Pamplona y de Castilla andaban en continuo enfrentamiento por delimitar las fronteras comunes de sus territorios, y eran tantas las luchas y los gastos militares que ambos reyes se citaron en un monasterio para arreglar sus diferencias.

—¡Estas tierras, que vuestros hombres no cesan de hostigar, son mías! —dijo el primero.

—¡Os equivocáis, pertenecen a mi reino, pero me las habéis arrebatado!

Tras horas de discusiones inútiles, el rey navarro concluyó:

—¡Que se decida en el campo del honor!

—¡Así será! —dijo Sancho, ofuscado—. Aquí mismo, la próxima semana. Traed a vuestro mejor guerrero.

—¡No lo dudéis! —sonrió el navarro, confiado—. Mi alférez real, Jimeno Garcés, de Azagra, nunca falla.

—¡Jimeno Garcés! —repitieron los nobles castellanos.

Conocían bien sus hazañas. Era el mejor guerrero navarro y no había perdido ningún combate.

Los condes y los magnates se miraron entre sí y miraron a su rey.

—Por Castilla peleará Rodrigo Díaz de Vivar, portaestandarte real, el más joven y valiente de mis caballeros.

—¿Rodrigo? —Se oyó en el eco.

El día señalado, los nobles de Navarra y Castilla se hallaban en primera fila de lo que iba a ser el duelo más importante de los últimos años. Al lugar llegaron también juglares dispuestos a cantar las hazañas del que resultara vencedor. También había taberneros, herreros, comerciantes y gentes del pueblo. Todos querían contemplar el espectáculo. En la región solo se hablaba del duelo del honor.

—¿No os ponéis ya el casco? —preguntó el escudero a Rodrigo.

—Oh, no, hace demasiado calor.

—Debéis acostumbraros a llevarlo sobre la cabeza, mi señor. Recordad que el otro caballero es experto en estas lides. Ha vencido en dieciséis duelos y ha matado a trece caballeros.

—¡Mejor, así se confiará, mi buen Muño! —suspiró Rodrigo, dando una palmada en el hombro al hijo del labriego, aquel niño con el que jugaba en Vivar y que ahora se había convertido en su escudero y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ayudar a su señor.

—¡Si pudiera cortar las cintas de la montura de ese gigantón navarro…!

Mientras Muño suspiraba, Rodrigo Díaz miraba fijamente su espada apuntando al cielo. Era negra, como el carbón, y, como si fuese un tizón ardiente, se la imaginó con la punta roja de la sangre enemiga. Aquella visión le dio confianza, y sin más dirigió sus ojos al cielo, rezó una breve oración y se subió al caballo con su poderosa arma.

Nunca había participado en un duelo de honor, pero había visto muchos, y recordaba que de niño soñaba con ser algún día el defensor de una causa justa. Ahora estaba allí por primera vez y se sentía tan tranquilo, como si no hubiese hecho otra cosa.

Miró al caballero, al que tenía enfrente sobre un caballo negro. A simple vista le sacaba la cabeza, pero no le preocupaba.

—¡No llegaremos a pelear en tierra! ¡Acabaré antes con él! —se dijo Rodrigo, al tiempo que Jimeno Garcés miraba a su enemigo y le despreciaba soberanamente.

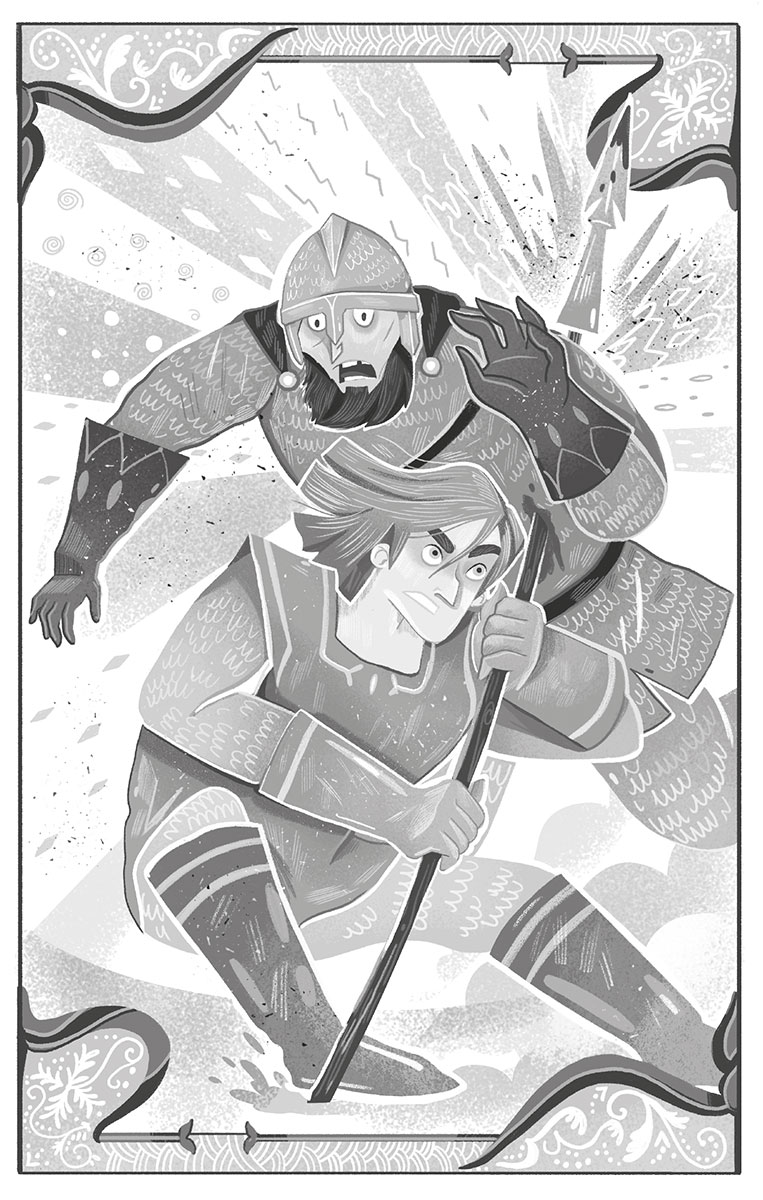

El navarro estaba convencido de que le destrozaría en la primera embestida, y con esa seguridad picó a su caballo y se lanzó, ciego de fuerza, contra Rodrigo, quien pudo ver sus intenciones, se apartó un poco para evitar la lanza y con la suya tocó ligeramente el costado del gigante.

Pero no cayó.

Era un guerrero fuerte que, incluso herido, era capaz de girar el caballo y ya regresaba velozmente en su montura con el pesado mazo en el aire dispuesto a machacar la cabeza del castellano. En esos casos, el casco servía para poco.

Sorprendido por la rapidez del giro, Rodrigo apenas tuvo tiempo de alzar su espada, que sujetó con las dos manos. El mazo se enredó en el acero, y los dos caballeros perdieron el equilibrio y cayeron al suelo.

Ahora comenzaba el combate cuerpo a cuerpo.

Al ver de pie a los dos caballeros, los castellanos suspiraron y los navarros lanzaron gritos de júbilo.

Las gentes del pueblo cuchicheaban, hacían apuestas, se reían, y había algunas damas que temían por la suerte de Rodrigo Díaz, al que su enemigo le sacaba la cabeza.

—¡Pobre caballero! ¡Tan joven como es!

Confiado por su tamaño, Jimeno Garcés miró a su oponente como si fuese un perro asustado. Podía acabar con él de un mazazo, pero prefirió entretenerse prolongando su agonía, para regocijo de los espectadores, mientras escuchaba cómo el público gritaba su nombre con admiración.

—Ji, ji, ji… —se rio el navarro mientras se acercaba a su presa.

—¡Ahora, señor! —dijo Muño, el escudero, pero su frase se apagó entre los gritos de la multitud. Rodrigo Díaz, sin embargo, ya había visto que esa era la ocasión propicia. Como buen caballero, sabía que en todo duelo hay un momento de debilidad del contrario, y ese instante es necesario aprovecharlo. Así que tomó su lanza, la sujetó en el suelo por un extremo y, cuando llegó el navarro, hizo un rápido giro y la desvió hacia la garganta de aquel gigantón, que se quedó incrustado en ella, como si fuese un asado, mientras su maza temblaba en el aire.

Este fue el primer duelo —victorioso— de Rodrigo Díaz.

Meses después tuvo otro combate contra un gigante musulmán de Medinaceli, al que derrotó en parecidas circunstancias y le dio muerte.

Fueron tales su éxito y su fama como caballero de combate que comenzaron a llamarle Campeador, que significa «vencedor en el campo de batalla». Y los juglares hicieron romances y canciones sobre las hazañas del aquel joven, valiente y poderoso caballero de Vivar.