A. Du sentiment d'injustice à l'idéal de justice

Les guerres, les famines et les inégalités entre les hommes suscitent en nous un même sentiment de scandale : la première expérience de l'injustice reste affective. Elle prend la forme d'une réaction immédiate – révolte, incompréhension, colère ou stupeur. Largement partagé, le sentiment d'injustice se traduit d'abord par l'impression d'une absence de justice insupportable. Aussi, dans l'histoire et pour l'individu, le sentiment d'injustice est-il fondamental. Avant les lois, les analyses et les traités, il permet à chacun de découvrir en soi-même une aspiration à l'idéal. Quelle est cependant l'étendue de son rôle cognitif ?

Le philosophe grec Platon (427-346 av. J.-C.), qui fut l'un des premiers penseurs de la justice, reconnaît dans La République que le sentiment d'injustice opère comme un révélateur. Rappelons que Platon a lui-même vécu l'injustice : il a connu la violence politique des exécutions sommaires (pendant la tyrannie des Trente, en 404 av. J.-C.) et a vu en 399 son maître Socrate, que l'on accusait de corrompre la jeunesse, condamné à mort. Le livre I de La République montre précisément comment l'élan du cœur donne à la réflexion son impulsion de départ. Face au vieillard Céphale, qui propose une définition convenue de la justice (« rendre à chacun ce qu'on en a reçu1 »), Socrate demande s'il est juste de rendre son poignard à un ami devenu fou. Or, tous les interlocuteurs présents ont la conviction que cela serait injuste. Cette réponse dictée par le sentiment suffit à invalider la définition proposée. On voit donc ici que le sentiment est déjà empreint d'une compréhension au moins négative.

Au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau raconte dans son autobiographie une anecdote qui montre à quel point l'aspiration à la justice s'enracine toujours dans l'histoire affective. Selon lui, le sentiment façonne en effet dès l'enfance nos idées du juste et de l'injuste. Lors d'un épisode célèbre des Confessions, Rousseau, alors âgé de six ans, est accusé à tort d'avoir brisé l'un des peignes de Mlle Lambercier. Innocent, il refuse d'avouer une faute qu'il n'a pas commise, et ressent cruellement la violence et l'injustice de la punition infligée :

Qu'on se figure […] un enfant toujours gouverné par la voix de la raison, toujours traité avec douceur, équité, complaisance, qui n'avait pas même l'idée de l'injustice, et qui pour la première fois en éprouve une si terrible de la part précisément des gens qu'il chérit et qu'il respecte le plus : quel renversement d'idées ! quel désordre de sentiments2 !

L'expérience de l'injustice est celle d'un trouble, d'un désordre dans les rapports humains, qui ne semble pouvoir trouver aucune justification. Mais parce que la situation nous apparaît comme contraire à ce qui devrait être, cette expérience d'abord affective finit par indiquer en creux une certaine norme, une certaine exigence morale. Par le sentiment de la violation d'un ordre, par le simple constat que la réalité est défaillante par rapport à l'idéal, nous prenons alors conscience de certaines règles, mesures ou actions a contrario considérées comme justes. De surcroît, le sentiment d'injustice paraît crucial en ce qu'il initie un mécanisme d'identification vis-à-vis de toute autre personne victime d'abus similaires :

Ce premier sentiment de la violence et de l'injustice est resté si profondément gravé dans mon âme […] que mon cœur s'enflamme au spectacle ou au récit de toute action injuste, quel qu'en soit l'objet et en quelque lieu qu'elle se commette, comme si l'effet en retombait sur moi3.

Cette identification par le sentiment, que ce soit par la pitié chez Rousseau ou par la sympathie chez Hume (Traité de la nature humaine, 1739), contribue à développer l'idée de justice en l'étendant à l'ensemble du genre humain. Enfin, le sentiment possède une productivité théorique, dans la mesure où il indique les différentes situations possibles où l'injustice peut avoir lieu : dans les transactions, dans la vie sociale et la répartition des richesses, dans la politique, etc. Nous percevons ainsi la diversité des sphères relevant du juste et de l'injuste. Cependant, le sentiment ne suffit pas par lui-même à détailler le contenu précis des normes de justice, et il ne précise pas quels doivent être les remèdes apportés aux violences et aux abus.

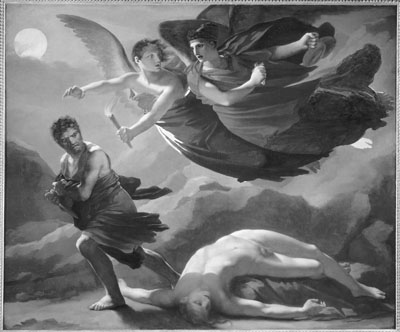

Pierre-Paul Prud'Hon, La Justice et la Vengeance divine poursuivant le Crime (1808)Saint-Omer, musée de l'Hôtel Sandelin. © RMN / Daniel Arnaudet Peinte à la demande du préfet de Seine en 1808, La Justice et la Vengeance divine poursuivant le Crime, toile allégorique de Pierre-Paul Prud'Hon (1758-1823), eut un tel succès que le préfet la fit installer dans le Palais de Justice de Paris, en pleine cour d'assises, et que Napoléon décora le peintre sur-le-champ. Le tableau tire son efficacité de son organisation : au monde terrestre du Crime s'oppose le monde céleste de la Vengeance et de la Justice, volant côte à côte, portées par des ailes qui les apparentent à des anges. La victime est ici un jeune homme étendu à terre, déjà gagné par les couleurs blafardes de la mort : il symbolise, dans sa pâleur et sa nudité, l'innocence et la fragilité. À l'opposé, le Crime (inspiré par les bustes antiques de Caracalla, empereur romain sanguinaire) revêt les traits d'un homme d'âge mûr, les yeux exorbités et la silhouette robuste. Tandis que, de la main droite, il tient un poignard encore taché du sang de sa victime, il emporte de la main gauche la bourse qu'il lui a dérobée. Il incarne une violence brute et aveugle, presque teintée d'une forme de démence. Or, dans sa course, figurée par le mouvement des drapés qui flottent derrière lui, une force surnaturelle semble lui faire obstacle. La Vengeance, prête à s'abattre sur lui, brandit un flambeau tutélaire. Toutefois, si elle paraît jouer le premier rôle, elle est sur le point de le céder à la Justice : celle-ci écarte en effet sa compagne et s'apprête, à sa place, à frapper d'un coup de glaive le criminel en fuite. C'est pourquoi la Vengeance est représentée le regard aveuglé et le visage dans l'ombre, tandis que la Justice, l'œil perçant, offre un front lumineux. La Vengeance, surprise, demeure bouche bée : alors qu'elle était sur le point de frapper, c'est la Justice qui la supplante et qui va, seule, punir le Crime.