A. Un fondement divin

Depuis les premières sociétés antiques (Mésopotamie, Grèce et Rome antique) jusqu'au début du XXe siècle, la majorité des régimes politiques ont donné à la justice un fondement théologique. Ce sont en particulier les trois grands monothéismes (christianisme, islam, judaïsme) qui ont situé en Dieu l'origine de la justice et du droit. Pensé comme un être possédant toutes les perfections, il est dit non seulement éternel, omniscient et tout-puissant, mais également souverainement bon et juste. En conséquence, chacun des monothéismes suppose la représentation d'une justice divine, idéale et sans faille. Les lieux privilégiés de cette représentation sont les récits du jugement des âmes après la mort, en particulier celui du Jugement dernier, où Dieu fait comparaître chaque âme devant son tribunal suprême. La justice divine est alors celle d'un Dieu qui connaît les mérites et les fautes de chaque homme, si bien qu'il punit exactement les fautifs, récompense les vertueux, et peut, s'il le décide, faire grâce de son pardon. Chacun est donc responsable de la conduite de sa propre vie, et la justice divine garantit une stricte proportion entre la valeur des hommes et le bonheur qui leur sera accordé. Cette justice est représentée par les religions comme ayant vocation à servir de modèle et de fondement à la justice imparfaite des hommes. L'organisation des sociétés humaines devrait suivre la volonté de Dieu, lui-même source de toute souveraineté et de tout droit. Ainsi, Dieu donne à Moïse sur le Sinaï les tables de la Loi comprenant notamment l'interdit de tuer, de voler, de convoiter les biens de son prochain ; les épîtres de Paul présentent une large ambition législatrice ; et le Coran abonde en prescriptions juridiques (mariage, héritages, châtiments…). Durant des siècles, les régimes dits « théocratiques », tels que les monarchies de droit divin, ont ainsi prétendu conformer l'ordre politique entier à la volonté divine. Tous pourraient se reconnaître dans cette formule du père de l'Église chrétienne saint Augustin, évêque d'Hippone et homme d'État romain au IVe siècle après J.-C. : « sans Dieu, il n'y a pas de justice9 ».

Une rupture théorique de taille s'opère au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, où plusieurs écrivains et philosophes affirment que le fait de donner à la justice un fondement divin ne va pas sans difficultés. En effet, même si l'on suppose que Dieu existe, peut-on jamais espérer connaître ses volontés ? Lorsque des prêtres ou des hommes d'État prétendent posséder une telle connaissance, le risque demeure toujours qu'en se réclamant du droit divin ils ne cherchent en réalité qu'à asseoir leur pouvoir en cultivant la crédulité et l'irrationnel. Ainsi, en 1686, Pierre Bayle soutient, dans De la tolérance, que l'on doit commencer par évaluer la justice d'un État en dehors des croyances religieuses, sans quoi toute liberté de penser sera remise en question. La connaissance de la justice doit précéder tout dogme sacré et demeurer indépendante, y compris et peut-être même surtout si l'on veut distinguer religion et superstition. S'il n'est donc pas besoin de connaître Dieu pour savoir ce qui est juste, en revanche il faut connaître ce qui est juste pour ne pas embrasser des religions serviles. À la suite de Bayle, des auteurs eux-mêmes croyants, par exemple le philosophe anglais John Locke dans sa Lettre sur la tolérance (1689), défendent la tolérance religieuse et l'indépendance de notre connaissance du juste vis-à-vis des dogmes religieux. La leçon sera retenue par les penseurs des Lumières au XVIIIe siècle, si bien que Montesquieu peut la dispenser dans la bouche d'un Persan :

Ainsi, quand il n'y aurait pas de Dieu, nous devrions toujours aimer la justice ; c'est-à-dire faire nos efforts pour ressembler à cet être dont nous avons une si belle idée, et qui, s'il existait, serait nécessairement juste10.

Mais le siècle des Lumières se montre plus radical encore pour défendre l'idée d'une indépendance des fondements de la justice à l'égard des religions : athées et agnostiques font remarquer que la foi même en une justice divine pourrait bien n'être qu'une vaine espérance. En effet, que notre monde soit l'œuvre d'un Dieu juste paraît en permanence contredit par l'expérience du désordre et du mal. En dépit des Essais de t héodicée (1710) du philosophe allemand Leibniz, destinés à concevoir la compatibilité théorique de la justice divine et des maux innombrables d'ici-bas, les guerres, les maladies et les crimes ne peuvent que nous jeter dans une incertitude indépassable. Comme s'est plu à le représenter ironiquement Voltaire dans Candide, moquant l'optimisme du maître de philosophie Pangloss, en ce monde nous voyons les meilleurs des hommes frappés par les malheurs et les infortunes ; trop souvent, les fourbes et les tyrans triomphent.

Peut-être devons-nous aller plus loin encore : même si nous pouvions connaître la justice divine, il n'est pas sûr qu'il serait pertinent de vouloir faire d'elle un paradigme pour nos États. Nombreux sont les contrastes paraissant l'interdire ! D'une part, un Dieu omniscient peut sonder les âmes, tandis que le jugement humain suppose toujours enquête, délibérations, examen. D'autre part, Dieu fait le partage entre les hommes bons et les pécheurs ; la loi humaine, elle, ne saurait se prononcer sur le mérite éthique des citoyens et n'envisage que le rapport des actes à la loi. Enfin, s'il est des lois divines, Dieu s'en trouve être l'auteur et l'exécuteur, tandis que la justice humaine ne peut subsister sans une distinction de nombreux rôles (législateur, gouvernants, juge…). La justice humaine paraît donc requérir un autre fondement.

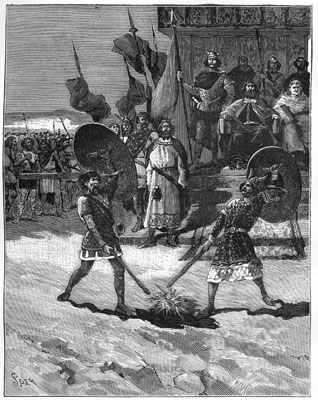

Duel judiciaire, ou Ordalie (Règne de Dagobert Ier, VIIe siècle, gravure figurantdans La France et les Français à travers les siècles, d'Augustin Challamel, 1882)© Coll. Jonas / Kharbine Tapabor L'ordalie désigne une manière archaïque de rendre la justice. Très répandue dans les sociétés antiques et médiévales, elle consistait à faire subir à un homme accusé, ou à deux parties en conflit, une épreuve physique, sous le regard d'une divinité (ordal signifiant à la fois « épreuve » et « jugement », en vieil anglais). Si l'accusé parvenait à relever le défi, ou quand l'un des deux adversaires triomphait de l'autre, son bon droit était alors reconnu, puisque la divinité l'avait favorisé dans son combat pour la victoire. Dès le milieu du XVIIIe siècle avant J.-C., le code de Hammourabi atteste de l'existence de cette pratique à Babylone. On la retrouve durant l'Antiquité et tout au long du Moyen Âge : dans Tristan et Iseut de Béroul (XIIe siècle), Tristan se soumet à une ordalie par les armes en vue de prouver l'innocence d'Iseut, de même que Lancelot, pour défendre la reine Guenièvre, dans le récit de Chrétien de Troyes. L'ordalie se retrouve jusque dans la pratique des duels, avant – et même après – leur interdiction par le cardinal de Richelieu, au début du XVIIe siècle. Cette gravure, tirée d'un ouvrage de l'historien du XIXe siècle Augustin Challamel, illustre la forme la plus emblématique de l'ordalie : l'affrontement par les armes. Ici, les deux combattants plantent leur épée dans une motte de terre, comme le veut la tradition (en particulier s'il s'agit d'un conflit de propriétés), et, par ce geste, signifient qu'ils s'en remettent au jugement de Dieu. Le roi Dagobert Ier, assis sur son trône, est garant du caractère sacré de l'épreuve : arborant une position hiératique, il assure la fonction du juge qui départagera le vainqueur et le vaincu. À l'arrière-plan, des lances dirigées vers le ciel suggèrent l'aspiration commune à s'en remettre à la volonté de Dieu. Mais la gravure représente aussi, par l'intermédiaire du chevalier de gauche qui ouvre la bouche pour lancer un puissant cri de rage, toute la violence qui anime les combattants, et qui est au principe de l'ordalie : tel est le paradoxe de ce type de jugement, où l'appel solennel à la divinité dissimule mal le choc de la force brute.