B. La justice manipulée

Sous les apparences de la justice peut parfois s'insinuer l'arbitraire pur. Derrière le masque du droit, il arrive que les lois et les tribunaux camouflent les injustices les plus criantes, les jugements les plus iniques. Pourquoi est-il si aisé d'utiliser le droit afin de dissimuler son contraire ? Et comment se fait-il que la justice se retourne ainsi contre sa visée première, légitime et affichée ?

Dans l'histoire comme dans la fiction, les jugements où le droit n'est que le masque de la force et de la violence sont sans nombre. Au cours des siècles, depuis le procès de Socrate jusqu'aux grands procès staliniens de Moscou dans les années 1930, le beau mot de justice a souvent servi à draper des condamnations d'innocents. On se souvient de l'affaire Calas, du nom de l'accusé, passé à la postérité grâce à Voltaire : en 1761, le protestant Jean Calas est accusé du meurtre de son fils ; dépourvu de l'appui d'un avocat, alors même qu'aucune preuve n'a pu être produite, il est condamné au supplice de la roue et exécuté l'année suivante. En 1894, le capitaine Alfred Dreyfus, de confession juive, est accusé, sur simple ressemblance d'écriture, d'avoir livré des renseignements militaires aux Allemands : l'erreur judiciaire donne lieu à une véritable polémique qui divise la France, dans un contexte de montée du nationalisme et de l'antisémitisme. Émile Zola, dans une lettre ouverte au président de la République Félix Faure, dénonce l'opacité révoltante de l'affaire :

J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit, en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète, et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité, par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable30.

La corruption et les failles du système judiciaire et pénal sont également au centre de nombreuses fictions, comme L'Étranger d'Albert Camus (1942) ou Le Procès de Kafka (1925, posthume). Ce dernier roman, adapté au grand écran par Orson Welles, décrit les interrogations du personnage principal, Joseph K., arrêté un beau jour « sans avoir rien fait de mal31 », sans savoir pourquoi ni par qui il est accusé. Le récit s'articule autour des nombreuses comparutions de K., entrecoupées de son enquête personnelle pour découvrir la raison de son procès. Après de vaines tentatives d'élucidation des raisons de son arrestation, K. finit broyé par un système judiciaire aussi absurde qu'impersonnel.

Comment comprendre que le droit puisse être ainsi manipulé ? Pour saisir comment la justice peut en venir à nier sa prétention essentielle, les analyses de Pascal sont une fois de plus d'une aide précieuse. Pascal montre en effet que l'autorité des lois et le respect dont elles jouissent auprès des hommes sont en grande partie un effet de l'imagination : c'est en impressionnant les esprits par un vaste cérémonial que la justice assure son empire. Elle est inséparable de l'apparat des magistrats, leurs « robes rouges », leurs « hermines » ; elle tire son aura des symboles et de l'architecture des lieux de pouvoir, les « palais », les « fleurs de lis » (Pensées, 82). Si l'injustice peut revêtir l'apparence du droit, c'est parce que celui-ci se donne comme un spectacle.

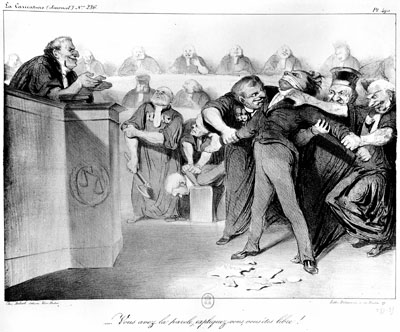

Ainsi, l'austérité affichée à outrance par les représentants de la justice, le soin qu'ils accordent à leur apparence, les formules abstraites qu'ils emploient, leur air satisfait, de pair avec leur inaptitude à rendre la justice, ont été raillés par de nombreux écrivains et caricaturistes, sous la plume desquels la justice n'apparaît plus que comme une vaste parade (voir l'illustration de Honoré Daumier, Scène de tribunal, p. XLVI). Dans Le Mariage de Figaro (1778), Beaumarchais décrit d'une plume incisive tous ces travers : par la mise en scène du procès de Figaro, victime d'un complot du Comte et de Marceline, l'auteur dénonce la superficialité des juges, inféodés aux aristocrates et préoccupés avant tout de leurs parures. Le juge Brid'oison (autrement dit, « oison à qui on a passé la bride »), personnage ridicule et bégayant, sans crédibilité aucune, insiste sur l'importance de sa robe, qu'il enfile même pour juger une affaire domestique :

Mais je ne vais jamais san-ans elle [la robe du juge] ; parce que la forme, voyez-vous, la forme ! Tel rit d'un juge en habit court, qui-i tremble au seul aspect d'un procureur en robe. La forme, la-a forme ! » (acte III, scène 14).

Prise au piège de son apparat, la justice tend parfois à devenir la parodie d'elle-même : véritable mascarade, réduite à sa seule forme, elle tourne à vide.

Honoré Daumier, Scène de tribunal © Roger Viollet Honoré Daumier (1808-1879), « l'un des hommes les plus importants, je ne dirai pas seulement de la caricature, mais encore de l'art moderne » (Baudelaire), s'est attaché à peindre les pires travers du règne de Louis-Philippe, et en particulier, dans la série Les Gens de justice (1845), du pouvoir judiciaire. L'effet caustique de cette caricature découle du contraste entre, d'un côté, les détails renvoyant à une mascarade de justice, et, de l'autre, la déclaration hypocrite du juge, qui sert de légende : « Vous avez la parole, expliquez-vous, vous êtes libre ! » Réduit au silence par un bâillon, le prévenu se trouve de fait dans l'impossibilité de plaider sa cause. Ses mouvements sont même retenus par trois personnages qui semblent vouloir l'écarteler. L'homme au profil aquilin qui l'empoigne et le dévisage sadiquement arbore des médailles au revers de sa robe de magistrat : Daumier laisse entendre par là que le régime louis-philippard décore des hommes corrompus, sinon des malfrats. L'avocat de l'accusé (identifiable par sa toque) se joint à la troupe pour immobiliser celui qu'il est censé défendre. Au sol, d'ailleurs, sa plaidoirie gît en morceaux. Derrière ce premier groupe, au second plan, un bourreau à la mine patibulaire s'apprête, dans l'enceinte même du tribunal, à décapiter à la hache un homme fermement maintenu sur le billot. Tout à fait à l'arrière-plan, les jurés, habituellement chargés de rendre un verdict impartial, apparaissent effacés. Quant au juge assis en surplomb, à gauche, son rictus ironique exprime à quel point il est peu digne de sa fonction. Sous ses mains déformées et griffues, il tient le Code des lois fermé ; plus bas, gravée sur son estrade, la balance, symbole de justice, penche dangereusement d'un seul côté. En signe ultime que la justice monarchique sert le pouvoir, et non pas l'égalité de chacun devant la loi ni le droit à la vérité, Daumier a pris soin de représenter tous ces personnages, conspirant de concert au renversement des valeurs, sous les traits de bourgeois gras et bedonnants. Le message est clair : tous autant qu'ils sont doivent avoir largement bénéficié de pots-de-vin. Avant même que son jugement soit rendu, l'accusé semble déjà voué à subir le sort de celui à qui l'on va, derrière lui, trancher la tête : la justice est ici représentée comme un mécanisme broyant aveuglément les individus.