INTRODUCCIÓN

Mar sin puertos, puertos sin mar

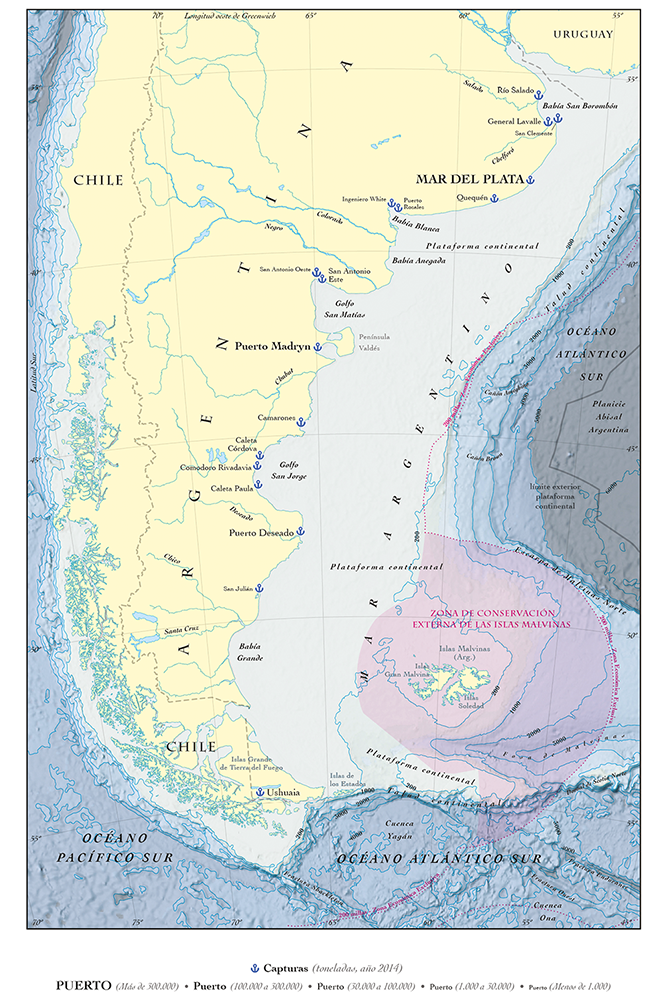

Somos un país de mucho y poco mar. Para empezar, no es fácil saber cuánto mide el fractal de nuestro litoral marítimo, extensiónque oscila en miles de kilómetros según quién hizo el cálculo, pero ronda los 5.000 o 6.500 kilómetros descontando nuestras islas atlánticas y (teórico) sector antártico, que duplicarían con creces ese número.

Nuestra plataforma continental y Zona Económica Exclusiva abarcan más de 1.000.000 km2 de superficie: es una de las zonas pesqueras más ricas del globo.

Pero en nuestras costas y ciudades marítimas no hay un sólo mercado de pescado comparable a los de Chile. Habida cuenta de la extensión oceánica de nuestro territorio, carecemos de cultura y tradición marítima: para la mayoría de los argentinos, el mar es una laguna agrandada y agitada, llena de agua salada, que se usa en verano para bañarse y de la que sólo se comen rabas, merluza y langostinos.

Nuestra incultura marítima tiene varias explicaciones. La primera es de índole geográfica: sólo 5 de las 24 provincias argentinas son marítimas y de ellas, sólo Buenos Aires es de las Provincias Unidas fundacionales; las otras fueron territorio indio o nacional hasta la segunda mitad del siglo pasado. Tenemos varias provincias a más de mil kilómetros del Mar Argentino, más cercanas al Pacífico a pesar de los Andes.

Otra explicación es demográfica: según mi cálculo, sólo 1 de cada 20 argentinos (unos 2 millones) viven a orillas del mar, entre San Clemente del Tuyú y Ushuaia. Y buena parte de ellosno son de cultura marítima, sino migrantes de tierra adentro.

La Armada argentina también contribuyó lo suyo al alejamiento de los argentinos del mar, con su histórica vocación elitista y antidemocrática, que durante las dictaduras militares hacía pensar que el Mar Argentino fuera un país aparte, líquido y todo de ellos.

También contribuyó que el grueso de la industria pesquera se concentrara en Mar del Plata, que es a nuestra pesquería lo que Mendoza a nuestra vitivinicultura. Con muchos pescadores sicilianos y a prudente distancia de su mercado cautivo la rica Buenos Aires, la industria pesquera marplatense desarrolló modismos bastante inescrutables en la comercialización y distribución del pescado, por no hablar de la pesca. O de su íntima relación con la industria envasadora. ¿Porqué a los argentinos nos es prohibida la anchoa fresca con la que prepararíamos nuestras propias anchoas en salmuera o aceite? ¿Porqué nadie probó una sardina fueguina? ¿Porqué exportamos congelado el equivalente a 150 vagones ferroviarios anuales llenos cada uno de 40 t de vieira patagónica y la importamos congelada de Chile?

Hay también un aspecto cultural: aunque desapareció sin mayor gloria que el Martín Fierro hace siglo y medio, el gaucho es (en el museo de cera mental de nuestros paradigmas colectivos) un arquetipo activo. El gaucho no sabe qué es cultivar maíz o lechuga, todavía hoy cosa de chinas o gringos. Le hace asco al pescado o a lo sumo de agua dulce y así nuestro genoma nacional y popular carece de cromosomas pescadores. No de bote y laguna, sino de nave factoría en alta mar. En las pescaderías del Barrio Chino, quienes atienden y filetean son todos peruanos.

Lo dice un informe realizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata y el INIDEP y publicado por la CEPAL: “En general, el recurso humano de nivel operativo ocupado en el sector, tanto en las plantas en tierra como en los buques, pertenece a una clase social de bajos recursos económicos que además tiene un nivel sociocultural bajo. Esta característica, que se traduce en costumbres y hábitos de presentación, orden y limpieza descuidados, se convierten en verdaderos obstáculos a la hora de procesar y empacar el producto para presentaciones con moderada o alta exigencia. Resulta difícil lograr que los operarios se involucren con una filosofía de calidad, limpieza y cuidado en el tratamiento de la materia prima y del producto final que deben manipular. Algo similar ocurre con el personal ocupado en los barcos, en donde al problema sociocultural mencionado, se suma la rudeza de las tareas y la irregularidad de los horarios de los lances de pesca, lo que favorece la pérdida de los hábitos de higiene personal. Por otra parte, se observa una marcada necesidad de capacitación de la clase empresarial, para los niveles gerenciales y de toma estratégica de decisiones”.

La educación pública también hizo lo suyo, porque en los programas escolares argentinosel mar y sus producciones sólo afloran de refilón si es que aparecen (¿para qué hablar del pulpo a los niños del Chaco?) y no hay esfuerzo poratraer a los pequeños argentinos al mar, su cultura y sus cosas, más allá de una colonia de vacaciones estatal en Chapadmalal hecha por el primer peronismo.

Si se hiciera una encuesta, estimo que no más del 10% de los argentinos puede nombrar diez pescados de mar o sabe de qué cefalópodo proviene la raba. La bibliografía confirma esta anomia: durante el siglo XX en Argentina se publicaron sólo tres libros dedicados a los pescados y mariscos como alimento: uno de Fabril Editora en 1934, otro de Enrique Queyrat en Hachette en 1984 y fnalmente uno de Máximo Gutiérrez Muro en 1988. Y nada más, hasta aquí. La expresión más acabada de nuestra ignorancia sobre pescados de mar la dan los precios: uno de nuestros pescados más caros es un tiburón que no es malo, pero su mayor virtud es dar churrascos poco espinosos. Carnes de mar muy superiores como el mero, el besugo o la trilla se venden en el Barrio Chino a la mitad del precio del gatuzo. También el éxito de la merluza negra (más allá del marketing del Omega 3, que abunda más en sardinas o anchoas) es por sus inespinosos “bifes de chorizo” de mar, por más que sea congelada y no exista merluza negra fresca. Otro buen ejemplo de nuestro barbarismo es comparar los precios del pescado fresco entre el viernes santo y el lunes siguiente, la Pasquetta italiana: se acabó la fiesta y viene la gran barata de pescado. Comemos pescado por obligación, no por placer.

Al argentino medio le meten gato por liebre todo el tiempo. Basten tres ejemplos: lo que se enlata en nuestro país como “atún” no es tal cosa, porque no tenemos atunes ni flota atunera y nuestra captura anual no alcanzaría para rellenar más que unas pocas latitas. La mayor parte de la “brótola” que se vende en pescaderías y ofrece en restaurantes no es tal, sino merluza grande fileteada gruesa. Y lo que gondolea congelado como “pulpo español” es la misma especie que el “pulpo cubano”, que cuesta la mitad.

En los últimos años, mientras hacía este trabajo, la curiosa economía del “modelo nacional y popular” produjo que la carne de vaca fuera bastante más cara que el pescado y la de cerdo, algo más cara. Sólo el pollo industrial rivalizaba con las carnes de mar. Es muy probable que este absurdo se revierta en un futuro próximo, porque no hay lógica que explique que en Argentina el kilo de lomo de vaca cueste tres veces más que el de mero o besugo y casi lo mismo que el pulpo importado y congelado. En todo país ganadero, si lo somos todavía, las carnes de tierra son más baratas que las del mar.

EL MAR ARGENTINO Y LOS PUERTOS PESQUEROS

El saqueo del Mar Argentino

Los argentinos comemos muy poco pescado. La Subsecretaría de Pesca se vanagloria de que el consumo per cápita nacional de pescadoy marisco creció 80% de 2005 a 2010, pero todavía es insignificante: a mediados de siglo XX, la Gran Enciclopedia Argentina (tomo VI,Pesca) decía que el consumo promedio por habitante era 4 kg. En 2009, según una valiosa herramienta estadística (www.faostat.fao.org) los argentinos comimos un promedio de 5,8 kg por persona, ¼ del consumo promedio mundial. Los chilenos comieron 21,3 kg; los estadounidenses e italianos unos 24 kg, los españoles 43 kg y los japoneses diez veces más que nosotros. A un ritmo de 2 kg de aumento de consumo cada 60 años, si seguimos así hacia el 2500 de esta u otra era alcanzaremos el promedio actual mundial.

El grueso de nuestra captura marítima se exporta: son unos 1.200 millones de dólares anuales y en términos de ingresos para el país, en la categoría alimentaria, es la cuarta voz después de oleaginosas, cereales y carne. Pero la pesca ya está superando a nuestra decadente ganadería, también superada por la competencia brasileña y uruguaya. En los últimos 40 años la pesca creció, en volumen total de captura, un 150%. Pero es irrisoria en relación al PBI: apenas 0,3% del total. Es un negocio muy concentrado, ya en la extracción misma de los recursos. Sólo 10 especies totalizan el 85% del peso de nuestra captura total, a saber: corvina rubia, pescadilla de red, polaca, anchoíta, calamar, vieira, langostino, merluza común, merluza negra y merluza de cola.

En los años 90, una de las muchas barbaridades que cometió un gobernante peronista fue abrir el Mar Argentino a los extranjeros y permitir que flotas (sobre todo españolas) que habían agotado sus propios mares vinieran a saquear el nuestro. Piratería legalizada: en vez de la bandera del oficio, se les permitió humillar a la nuestra colgándola en la popa. Así a principios de la década hubo muchas “inversiones” y “crecimiento” del sector pero ya a fines de los Swinging 90's la industria pesquera entró en crisis por la catastrófica depredación de sus dos mayores recursos, calamar Illex y merluzacomún hubbsi.

Los argentinos vivimos de espalda al mar y nos acordamos que existe sólo en los calurosos meses de culario y tetario, cuando no prestamos atención a otra cosa. Con el Mar Argentino tenemos la misma triste historia depredadora que con los bosques de quebracho colorado del Chaco, pino Paraná en Misiones, caldén en La Pampa, lenga en el sur y lo que Salta y otras provincias están desmontando ahora, a por la soja. La diferencia es que el mar no se ve ni por tv.

Al cabo de la “década ganada”, para custodiar de sus depredadores a uno de los mares territoriales más vastos del globo, Prefectura Naval Argentina tiene 5 patrulleros oceánicos botados hace 30 años y otros tantos aviones de patrullaje: dotación algo tucumana para un millón de kilómetros cuadrados. Nuestra guardia costera gasta personal y recursos en vigilar Puerto Madero al óptimo. Ojalá tuviera la misma óptica y poder de acción en nuestra Zona Económica Exclusiva. Refleja nuestro modo argentino de hacer las cosas que durante las últimas décadas de explosión de extracción de recursos pesqueros marinos, implosionó la inversión en equipamiento (barcos, helicópteros y aviones) de la Prefectura Naval y la Armada, es decir, la protección y defensa del pan.

Gracias a la última dictadura, las islas Malvinas cooperan desde los tempranos 80 con el saqueo de nuestra plataforma continental permitiendo a flotas de todas las banderas arrasar con calamares y merluzas, entre otras especies, hasta 150 y 200 millas a la redonda del islario. Gracias a esas licencias de pesca, los kelpers viven como en un sultanado petrolífero en prospecto.

En 2005, la FAO informó que el 52% de los mayores caladeros mundiales estaba explotado al máximo, el 17% sobreexplotado y el 7%, colapsado. Hasta la década del 90, el Atlántico suroccidental era el único sector del globo no sobreexplotado pero en eso también nos incorporamos al “Primer Mundo”: por ejemplo, la biomasa adulta de merluza común entre 1987 y 2006 cayó un 70%. La pesquería del cazón ya colapsó y tenemos 30 especies de tiburones y rayas en riesgo. La situación de la polaca es preocupante, la merluza negra está en el límite tolerable, la corvina rubia y la pescadilla de red están sobreexplotadas. En el Golfo San Jorge se está desarrollando un holocausto de la centolla. A la vieira patagónica también la estamos explotando sin remilgos, toda para los norteamericanos. Y de muchos otros recursos pesqueros no sabemos si están siendo explotados, sobreexplotados o aniquilados: manoteamos sin noción. La pesquería argentina es espasmódica y alterna furores extractivos de picos alarmantes con colapsos dramáticos: una caricatura de nuestra historia económica de tierra firme. Los recursos marítimos que agotamos hasta el punto de no retorno son varios. A pesar de una veda de casi veinte años, la centolla no se recuperó de su deportación en masa de aguas fueguinas a estómagos humanos. En los años 70, por un pico de demanda norteamericana, a la vieira tehuelche en el Golfo San Matías se la rastrilló tan brutalmente con redes de arrastre de fondo que aun no se recobró del todo. Lo mismo ocurrió con los naturales inmensos bancos Querandí y Quequén de mejillones: fueron arrasados en los 70 con una suerte de arados de fierro y así quedaron para la posteridad.

Argentina recién está empezando a adoptar (en un área piloto) el enfoque ecosistémico de pesca que propone la FAO en sus lados biológico, económico y social. Como en otros sectores de la esquizoide vida nacional, nuestro marco legal y normativo es de lo más razonable. El problema central de la pesca es que las normas se cumplan: lejos de tierra firme, los pescadores y sus armadores o empresarios son especialistas en violar el marco legal y los políticos y funcionarios que deberían controlarlos suelen ejercitar oportunas cegueras y mudeces. Si bien es una industria muy localizada en pocos puertos y que ocupa a un ínfimo de la población, la pesquería defiende muy bien sus intereses, incluso en contra del bien público... y a veces del propio, a largo plazo.

Con las redes de arrastre de fondo, los pescadores dañan o destruyen el suelo marino. Con el descarte del by-catch, arrojan al mar decenas de miles de toneladas de pescados muertos que no les interesan: el valioso langostino es la captura que más daño hace, ya que todo lo demás que aparece en la red no cabe en el barco langostinero: se estima que sólo en 2002, se tiraron al mar entre 36 y 42.000 toneladas de merluza capturada como “fauna acompañante”: al precio actual al consumidor, se fueron “a la basura” unos mil millones de pesos en merluza. Tenemos enormes bancos de sardina fueguina dando vueltas por nuestro mar pero pescamos cero e importamos todo: “hay que pescar con cerco o redes de media agua y nadie tiene o sabe cómo hacerlo” me escribió el doctor Gustavo Lovrich, quien en el mismo correo, respondiendo a mi pregunta sobre ese pescado fresco en la capital de una descomunal provincia que llega hasta el Polo Sur, repuso: “fresco no es un verbo que se conjugue en Ushuaia”.

Ninguna de las ciudades costeras argentinas trata como se debe los efluentes de aguas cloacales que arroja al mar, de Buenos Aires a Ushuaia. Y hay muchos argentinos que tiran basura al mar como si fuésemos un pueblo de cerdos (con dispensa de estos nobles animales) y el Atlántico, una chanchería: basta ver lo que devuelve cada sudestada a nuestras costas para quedar demudados de espanto. A nadie, salvo científicos y ambientalistas, le importa un bledo que toda esa porquería termine en buena parte en el estómago de aves y animales marinos.

Hacia un consumo responsable de pescados y mariscos

En esta materia estamos en jungla virgen. En Argentina no sabemos nada de pescados y mariscos: mucho menos de su consumo responsable. Como consumidores primarios y ocasionales de filete de merluza, rabas y langostinos, creemos difusamente que el Mar Argentino es otra inmensa pampa submarina que basta rastrillar para sacar nuestro alimento, que suponemos infinito. Pues no: nuestros dos recursos pesqueros primordiales (la merluza hubbsi y el calamar Illex) llegaron a fines de la década menemista al borde del colapso, por la alegre sobrepesca que un miopevisionario riojano concedió a españoles y otros extranjeros. Y la almeja amarilla desapareció de las playas bonaerenses junto al berberecho por la excesiva presión extractiva de los meros veraneantes.

El Mar Argentino es nuestro teatro del oscuro donde proyectamos las sombras del “ser nacional”: nadie sabe del todo bien qué pasa allí y cuando nos enteramos, gracias a los estudiosos, suele ser tarde. Se llevan a punto de holocausto a recursos de los mares de altura (merluza negra, polaca, merluza de cola) y otros de la pesca costera (rayas y tiburones). Casi ningún argentino come aletas de raya pero en 2013 depredamos unas 15.000 t de raya, para la mesa en las antípodas de coreanos y chinos.

Así como los pescadores deportivos de ley hoy devuelven a sus presas, el consumidor de pescados y mariscos debería comenzar a ser más consciente: en los años en que la merluza negra estuvo en crisis, no había que comerla en los restaurantes ni mucho menos comprarla en la pescadería. En Estados Unidos y Reino Unido, se recomienda que al pedir merluza negra en el restaurante se solicite ver el certificado depesca legal.

Lo penoso es que nuestro consumo interno es minúsculo respecto a nuestras exportaciones y no mueve la aguja de la balanza. Pero hay algo a favor: el grueso del pescado que se consume fresco en Argentina sale de Mar del Plata para Buenos Aires y el Gran. Bastaría con sembrar conciencia de consumo responsable de pescados y mariscos en el área metropolitana de la Argentina para hegemonizar pronto al resto del país. Si porteños y granbonaerenses se rehusaran progresivamente a consumir pescados y mariscos sin sello de sustentabilidad, el juego estaría ganado en el frente doméstico. Pero es un objetivo lejano: en Buenos Aires y en otras partes del país el carnicero vende junto a cerdo, pollo y achuras, filete de merluza. Hasta donde sé, sólo en Argentina se admite esta práctica repugnante.

También habría que moderar el consumo de productos de mar importados, salvo de Chile o Uruguay: comprar pulpo español o cubano (que es la misma especie, a mitad de precio), langosta cubana, sepia y sardinas españolas, langostinos ecuatorianos o atún y pez espada de quién sabe dónde es caro, antiecológico y algo idiota en un país tan bien surtido como el nuestro.

Pescados y mariscos no se dan como cereales o vacas en las pampas. Son capturas sujetas a migraciones estacionales, períodos de veda, mareas rojas y caídas naturales o provocadas por sobrepesca. Y consiguientes variaciones de precio o desaparición del mercado, también causadas por la opacidad reinante desde las redes de pesca hasta las redes de distribución.

Ir a la pescadería exige de parte del consumidor una actitud más atenta, experta y oportunista que la panadería, carnicería o verdulería. Hay unas pocas pesquerías argentinas certificadas o en proceso de certificación de sustentabilidad: vieira, anchoíta y merluza de cola, que casi no aparecen en el mercado interno.

Según los estudiosos, en nuestro mar (y dentro de este libro) hay recursos cuyo nivel de explotación debe reducirse, a saber: merluza común, corvina rubia, pescadilla de red, merluza austral, besugo y centolla, además de todos los tiburones y rayas. Hay otros que están en el límite y cuya explotación no debe aumentar: calamar, abadejo, lenguado, pez palo, mero, gatuzo, salmón de mar, langostino, centollón, mejillón y vieira. “La pesca de la merluza negra es una de las que más impactan en las poblaciones de aves marinas como albatros y petreles, a tal punto de poner en riesgo sus poblaciones. Los albatros son aves longevas y monógamas, crian durante casi dos años y uno de los integrantes de la pareja puede pasar meses en alta mar buscando comida. Ahi pueden ser tentados por la carnada de un anzuelo para merluza negra y morir. Ante la ausencia no anunciada, su pareja sale a buscar comida y abandona al nido y única cría, que finalmente muere de hambre. Así muchas poblaciones y especies entraron en peligro de extinción. Como hay dispositivos para evitar la pesca incidental de aves, hace ya 10 años (cuando ya la pesquería de merluza negra estaba colapsada por estas aguas), les recomendábamos a los consumidores de "patagonian toothfish" de los restaurantes americanos (a bordo de los cruceros antárticos), que exigieran el certicado de pesca legal, que se da a los pesqueros que tienen métodos de mitigación para la pesca incidental de albatros y petreles. En Argentina existe un programa nacional que monitorea el impacto de la pesca en general y de palangre en particular sobre estas aves” me escribió Gustavo Lovrich.

En materia pesquera, estamos como hace décadas con el gas patagónico. “Venteamos” un recurso valiosísimo, que es la “pesca acompañante” o by-catch: si se recuperara y consumiera o exportara la mitad de lo que devolvemos hecho fiambre al mar, estaríamos en un mundo ideal.

Bien mirado, nos queda poco en la pescadería que no esté amenazado por la sobrepesca destinada a los mercados español (un tercio de nuestro total exportado, en valor), japonés, chino, italiano, brasilero y estadounidense. Que en 2013 nos compraron por más de 100 millones de dólares cada uno de ellos, además de muchos otros destinos de Francia a Vietnam, de Israel a Nigeria, de Portugal a Uruguay, que nos compraron por más de 10 millones de dólares cada uno. Y una ONU de clientes menores. El resto del planeta se está comiendo un entero mar que los argentinos ignoramos, en nuestra choripanesca y sushitiva incultura alimentaria.

El saqueo de nuestro mar para exportar su producción está en acto desde los 90 y una década larga de gobernantes “pingüinos”, asombrosamente, no cambió en lo sustancial la herencia riojana en la materia. Nada se hizo en equipamiento de Prefectura y Armada para custodiar la Zona Económica Exclusiva, que sería lo primero. Si pudiéramos ir por rutas nacionales submarinas en autos submarinos a la velocidad de los submarinos atómicos más rápidos, desde la playa nos aburriríamos durante algunas horas en esa declinante llanura saturada de langostinos, calamares y merluzas hasta llegar al súbito y formidable talud continental, donde el mar se desploma kilómetros abajo. Para todo eso, del Plata al Fuego, tenemos 5 guardacostas viejos y quién sabe cuántos de esa flota, operativos.

Me duele pero cabe preguntarme si los argentinos merecemos una plataforma continental marítima como la nuestra. Por cómo la maltratamos y descuidamos e ignoramos, mereceríamos lo que los chilenos: otra que nuestra vasta y regalada pampa submarina hasta bien más allá de las 200 millas.

Más bien diríase que los argentinos supimos excavarnos una Fosa de Atacama, ahí nomás. Ver el mapa y que nos duela el agujero que dejaron los militares en el Mar Argentino: ese manchón inglés lo derramaron ellos. Sin consultar antes a un abogado, como ironizó Borges.

Diego Bigongiari