1915

Los desastres mal

planificados

Cuanto más alto asciende una civilización, más

vil se convierte.

General Karl von Einem, 1915

En 1915, en un sector del frente oriental en medio de Polonia, un joven centinela alemán soñaba con el hogar. Hans Leip se imaginaba que dos amigas suyas, Lili y Marlene, se reunían con él bajo la lámpara de la puerta del cuartel. Ideó una melodía para animarse y escribió una letra sentimental. Veinte años más tarde se acordó de la melodía y añadió unos versos, mezclando los dos nombres de sus amigas en uno. Dada a conocer en 1937, la Canción del centinela solitario no tuvo éxito alguno a pesar del auge de la música y del cabaret durante esos años. En 1941, Lili Marlene, aquella canción surgida de la soledad de un soldado en el frente oriental, se convertiría en la canción favorita de las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial.

Al comenzar el año 1915, la situación de la guerra se había estancado. Alemania no había logrado vencer con el Plan Schlieffen, pero mantenía la iniciativa estratégica tanto en el este como en el oeste. En particular, disfrutaba de la ventaja de sus reservas, que gracias a la posición central de Alemania, y a su excelente sistema de ferrocarril, podía desplegar donde lo considerara más oportuno.

El éxito de los rusos en septiembre hizo temer a Falkenhayn que Austria-Hungría era demasiado débil para enfrentarse sola a Rusia. Para ello, trasladó a su reserva del oeste al este, tras un ataque de gas sobre Ypres el 22 de abril que permitió camuflar la retirada de 11 divisiones. El gas venenoso había sido probado ya contra los rusos durante el invierno, pero el frío limitó su efectividad. Finalmente, fue lanzado en el frente occidental contra tropas argelinas y contra reservistas franceses que se vinieron abajo. Debido a que el gas se encontraba en fase experimental y a que los alemanes pensaban pasar a la defensiva en Francia, no estaban preparados para explotar ese éxito inicial. Los Aliados improvisaron máscaras (al principio se observó que un trapo cubierto de orina era un remedio efectivo) y los ataques con gas se convirtieron en una características de la guerra. Se trataba de un arma limitada, pues dependía del viento y el terreno, pero formó parte de la deshumanización del conflicto y demostró ser letal con aquellos que no estaban preparados.

En el este, Falkenhayn planeó una ofensiva con dos brazos contra la Rusia polaca. El general August von Mackensen dirigía la ofensiva austrohúngara en el noroeste, en Galicia, y Hindenburg atacaba en el norte hacia Kovno. El jefe de Estado Mayor de Mackensen era Hans von Seeckt. Ambos eran innovadores y brillantes. Seeckt logró situar a sus divisiones en el frente sin alertar a los rusos del ataque.

El 2 de mayo de 1915 los alemanes desencadenaron la ofensiva entre las localidades de Gorlice y Tarnów, al este de Cracovia, con una descarga de artillería que duró cuatro horas. El intenso bombardeo preliminar confundió a las fuerzas rusas. Cuando la primera oleada alemana se lanzó al ataque, recibió instrucciones precisas de seguir avanzando en vez de enfrentarse a posiciones fijas. El Decimoprimer Ejército, integrado por una gran cantidad de tropas veteranas trasladadas desde el oeste, concentró sus ataques entre las dos ciudades y consiguió abrir una brecha en el endeble Décimo Cuerpo ruso. Uno de cada tres soldados rusos carecía de un rifle en condiciones. La debilidad de las trincheras rusas, comparadas con las del frente occidental, contribuyó al éxito alemán, ya que carecían de profundidad.

La caída del Décimo Cuerpo originó un colapso del frente ruso. La retirada, ordenada en algunas zonas devino en desbandada en otras. Los austrohúngaros recuperaron la fortaleza de Przemsyl el 3 de junio y Lemberg el 22. Falkenhayn ordenó entonces que Mackensen se dirigiera hacia el norte. Varsovia cayó el 4 de agosto y, posteriormente, la ciudad fortificada de Brest-Litovsk. Al norte, Hindenburg tomó Kovno. Los alemanes iniciaron una ofensiva general con ocho ejércitos a los largo de más de mil cien kilómetros del frente oriental.

Cuando Falkenhayn puso fin a la campaña, la retirada rusa desplazó las líneas casi ochocientos kilómetros hacia el este en beneficio de Alemania. Las fuerzas alemanas ocuparon gran parte de la Rusia polaca y habían tomado un millón de prisioneros infligiendo un millón de bajas a los rusos. Para los alemanes fue la campaña más exitosa de la guerra. La pérdida de prestigio fue devastadora para el zar, en particular tras cesar al gran duque Nicolás y tomar su lugar como comandante en jefe. Era una tarea muy por encima de sus posibilidades. El general Brusilov comentó que el zar «no sabía literalmente nada de cuestiones militares». El error era además garrafal, pues desde ese momento la derrota sería una cuestión personal que ponía en entredicho la supervivencia misma del régimen. Si el destino bélico no mejoraba con rapidez, no habría nadie más a quien culpar.

Sin embargo, Falkenhayn no tenía intención alguna de invadir Rusia. No deseaba repetir el error de Napoleón de perseguir a los rusos hacia el interior del país. Sabía que los rusos lucharían con más valor en suelo ruso del que habían hecho gala en Polonia y que el sistema de abastecimiento ruso se vería beneficiado por las distancias más cortas que tendría que cubrir. Su objetivo era infligirle una derrota de tal calibre que el zar se viese obligado a abandonar a Francia y a solicitar una paz separada. Sin embargo, la humillación tuvo el efecto contrario. El zar se mostró inflexible. Tampoco estaba solo. La pérdida de la Rusia polaca finalmente proporcionó a la sociedad rusa algo por lo que luchar y morir. Testigos de la incapacidad de la autocracia, las clases medias comenzaron a asumir el mando de la economía de guerra. Conforme aumentaba la producción, también lo hizo la inflación, convirtiendo los alimentos en una cuestión revolucionaria. Se estaban sembrando las bases de la caída del régimen.

La mejor noticia que recibieron los Aliados en 1915 fue la entrada de Italia en la guerra. Sin embargo, su situación militar dejaba mucho que desear. De cada mil soldados italianos, 330 eran analfabetos, frente a 220 del Imperio austrohúngaro, 68 de Francia o uno en Alemania. Estaban además mal dirigidos por generales ineptos y poco imaginativos. El antimilitarismo de la sociedad italiana, la escasa formación del cuerpo de oficiales y la falta de asignaciones adecuadas para armamentos, generaban serias dudas sobre su capacidad militar. Antes de entrar en guerra, Italia creía estar en posición de obtener grandes beneficios y fue tentada por los Aliados en unos términos que se negociaron secretamente en el llamado Pacto de Londres de 1915. Bajo los términos del acuerdo, Italia recibiría inmediatamente el apoyo de las flotas británicas y francesas, y, una vez ganada la guerra, obtendría de Austria las tierras que eran parte de la «Italia irredenta», así como un gran préstamo por parte de Gran Bretaña.

Debido a que gran parte de los territorios que deseaban pertenecían al Imperio austrohúngaro, lo más razonable para el Gobierno italiano parecía unirse a los Aliados. Además, era preciso tener presente lo expuesta que se encontraba la costa italiana ante un posible ataque de la flota británica. Aunque se produjeron manifestaciones antibelicistas, los nacionalistas y los militaristas consiguieron el apoyo de la opinión pública. El ímpetu para entrar en guerra provino del primer ministro, Antonio Balandra, que describió abiertamente la política italiana como «sacro egoísmo».

Aunque Italia declaró la guerra a Austria-Hungría el 24 de mayo de 1915, las hostilidades con Alemania no se rompieron hasta mediados de 1916. Sin embargo, los italianos ignoraban que Conrad había solicitado al emperador que se llevase a cabo un ataque preventivo contra Italia. Sobre el papel, el ejército italiano contaba con notables ventajas. Podía concentrar una considerable fuerza de 900.000 hombres contra un solo enemigo: Austria-Hungría, mientras que esta tenía que luchar a la vez contra Serbia y Rusia. Por otro lado, las pérdidas sufridas en 1914 por el Imperio austrohúngaro en los Cárpatos habían quebrado el núcleo profesional de su ejército.

La neutralidad hubiese sido mucho más provechosa para Italia. Sin embargo, el comandante en jefe italiano, Luigi Cardona, con el apoyo de un grupo de políticos, consideró la guerra como una oportunidad única para obtener territorios «italianos». A diferencia de sus principales aliados, Italia no podía alegar motivos defensivos para entrar en guerra; se trataba de un acto abierto de agresión, una intervención para lograr territorio y estatus. Pocas veces un país ha entrado en guerra tan desorganizado y tan mal preparado como Italia en la Primera Guerra Mundial. Los oficiales, en su mayoría del norte del país, trataban con enorme brutalidad a los soldados que provenían, en su mayoría, del sur. La moral era muy baja. En una elección de uniformes, el rey Fernando II de Nápoles había afirmado con desprecio: «Vístelos de rojo o de verde, huirán de todas maneras».

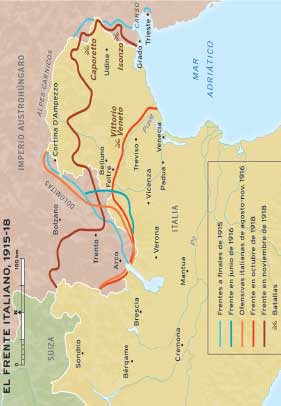

Cadorna predijo que en poco tiempo «se pasearía por Viena». Era una declaración frívola e insensata. El camino a Viena pasaba por el valle del río Isonzo y las escarpadas cumbres de los Alpes Julianos, terreno ideal para el defensor y una pesadilla para los atacantes. La frontera tenía 600 kilómetros, de los cuales tres quintas partes eran montañosos, con varios picos que se elevaban por encima de los tres mil metros y cubiertos de nieve durante el invierno. En verano sus rocas despedían punzantes fragmentos, lo que se tradujo en que una de las características de la campaña fuesen las heridas en los ojos y la frente. A diferencia de lo que sucedía con otros frentes, todos los grupos étnicos del Imperio austrohúngaro se unieron para combatir a los italianos. El mando de la defensa le fue otorgado a Svetozar Boroevic, un general croata muy capaz que ya había mostrado sus dotes de mando en los Cárpatos.

Al comienzo de la campaña, el general Cardona, con sus 35 divisiones, superaba ampliamente a los austriacos. Sin embargo, estos tenían la ventaja de ocupar las zonas más elevadas del terreno y de contar con una artillería superior. Cadorna no sabía lo que era disparar un tiro en combate y en las maniobras militares de antes de la guerra; había sido duramente criticado por la simpleza de sus tácticas. Arrogante y paranoico, tendría el dudoso honor de convertirse en uno de los peores generales de la guerra. Como haría Stalin posteriormente, insistía en situar ametralladoras tras sus hombres para disparar sobre los que no avanzaban. Cadorna consideró que el terreno en torno al río Isonzo era el mejor para llevar a cabo una ofensiva, por lo que decidió realizar allí el esfuerzo principal. Aunque resultaba evidente que esa era la zona ideal, el Isonzo era también propenso a los desbordamientos y las lluvias durante la guerra fueron de una fuerza excepcional.

El frente se extendía por los Alpes y ambos bandos trataban de atravesar dichas barreras montañosas para alcanzar las llanuras. Entre 1915 y 1917 el conflicto entre italianos y austrohúngaros se limitó casi exclusivamente a una serie de sangrientas batallas libradas a lo largo del Isonzo. En junio de 1915, en la que fue denominada «primera batalla del Isonzo», Cadorna lanzó una ofensiva a gran escala a lo largo del frente antes de que las fuerzas austrohúngaras pudiesen consolidar las defensas. Sin embargo, su ejército carecía de instrumentos para cortar alambradas, de artillería pesada, de aviones de reconocimiento y hasta de cascos de acero. La ofensiva obtuvo ganancias, pero las fuerzas italianas perdieron 15.000 hombres y no consiguieron romper las líneas enemigas. Siguieron tres ofensivas más ese mismo año, que costaron a Italia 230.000 bajas, entre muertos y heridos.

Cuando los austriacos comenzaron a identificar las batallas del Isonzo por un número, los italianos enseguida copiaron el modelo sin imaginar que sería un arma de propaganda para los enemigos. Conforme Cadorna lanzaba ofensiva tras ofensiva desde las mismas posiciones, contra las mismas líneas, el número creciente de la misma batalla dejaba en evidencia el fracaso italiano en lograr la ruptura. La tercera batalla del Isonzo duró hasta noviembre sin apenas resultados. Desesperados por romper el frente antes de que el invierno pusiera fin a las operaciones, a partir del 10 de noviembre se lanzó la cuarta batalla del Isonzo que finalizó el 2 de diciembre. Finalmente, las nieves cubrieron toda la zona y los restos de la batalla. Acurrucados en agujeros y trincheras cavadas en la montaña a temperaturas bajo cero, los hombres de ambos ejércitos se dispusieron a pasar el invierno, hasta que la primavera permitiera la reanudación de la campaña.

|

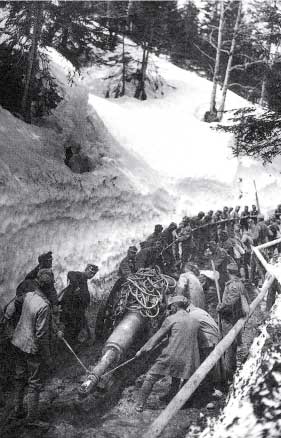

Soldados austriacos escalando en el escarpado frente italiano. |

|

Artilleros austriacos transportando un cañón en Los Alpes. |

El soldado italiano, Virgilio Bonamore, describió una noche en la montaña:

Una noche terrible. Hacia las once se desata una espantosa tormenta. Mientras tanto, los primeros batallones del 23 llegan para ocupar nuestros puestos en las trincheras. Nos mantenemos de pie esperando, con el agua hasta nuestras rodillas esperando el momento de partir. La lluvia cae sin parar. Reina la oscuridad total, hace frío y estoy calado hasta los huesos. A las dos de la mañana nos ponemos en marcha. No podemos ver nada, así que nos agarramos todos de las capas. Tras unos cientos de metros, nos detenemos bajo la lluvia torrencial en un sendero embarrado de unos 20 cm de ancho. Estamos de pie y resulta imposible moverse pues nos encontramos al borde de un aterrador precipicio. Es una tortura indescriptible. Tiemblo de frío de forma convulsiva. Puedo sentir el agua deslizarse por mi piel, pero si damos un solo paso, nos precipitaremos y moriremos. Permanecemos así, de pie, bajo la lluvia, completamente inmóviles durante al menos tres horas.

La escasez de uniformes en el primer invierno fue letal para muchos, los uniformes grises los convertían en blancos perfectos. El alpinismo de invierno se ha convertido hoy en un deporte con muchos seguidores, pero antes de la Primera Guerra Mundial era prácticamente desconocido. Incluso las tropas de montaña especializadas contaban con pocas tácticas para minimizar las incomodidades de la montaña y sus peligros: desde la ceguera de la nieve, hasta las avalanchas conocidas como la «muerte blanca». Para evitarlas hacía falta prudencia y experiencia, dos cualidades que no abundaban entre las tropas allí destinadas. Se estima que la muerte blanca mató a más soldados en el frente alpino que las balas enemigas. En tan sólo un día, el 13 de diciembre de 1916, conocido como «Viernes Blanco», unos 10 mil soldados fallecieron en avalanchas. En ocasiones, las tropas iniciaban barreras artilleras para desencadenarlas sobre las posiciones enemigas.

Cadorna se empeñó en utilizar las mismas tácticas una y otra vez. Su reacción ante la falta de resultados fue culpar a todos sus ayudantes, a los periodistas, a los suboficiales y a los «vagos» del sur. Instauró un brutal sistema disciplinario en el que recurrió incluso a la práctica del «diezmo» del Imperio romano, castigando de forma aleatoria a uno de cada diez hombres. Como resultado, los hombres comenzaron a odiar a sus oficiales tanto como a los enemigos, lo que se tradujo en una pérdida significativa de efectividad en combate. Los oficiales trataban a sus soldados de forma brutal. Si se negaban a enviar a sus hombres a matanzas sin sentido o criticaban las condiciones o el equipo, podían ser llevados ante una corte marcial o incluso ser ejecutados de forma sumaria. Entre los sádicos sobresalía el general Saporiti, que molesto porque se había derramado un caldero en una trinchera, llevó a siete hombres a una corte marcial «por causar daño al material del ejército». El más brutal era el general Andrea Graziani, que golpeó con tal saña a un soldado por dejar caer su rifle, que el hombre perdió el uso de la mano. Graziani señalaría que no le importó lo más mínimo. Uno de sus hombres fue fusilado por no quitarse la pipa de la boca al saludar.

La atención que recibieron las tropas italianas fue lamentable. Las unidades permanecían sin rotaciones durante meses en medio del barro y los excrementos de las trincheras. Las enfermedades mataron a casi el 30 % de los cerca de 500.000 hombres que fallecieron en la guerra. En el ejército alemán, a pesar de las privaciones ocasionadas por el bloqueo aliado, la tasa de mortalidad debida a las enfermedades se mantuvo por debajo del 10 %. Existía la percepción entre los soldados italianos de que los mandos valoraban menos a sus hombres que a los animales de carga: «Las mulas muertas —escribía un suboficial— cuestan dinero y, por tanto, requieren formularios y comités de investigación. Cuando un hombre muere, es mucho más sencillo: un tachón sobre su nombre en la lista de turnos y un número en el informe matutino».

Durante 1915 hubo cuatro batallas del Isonzo más que finalizaron sin vencedor. Se lanzaron cinco más en 1916, y 1917 se abrió con la décima y undécima batallas, en la última de las cuales los italianos lograron el éxito suficiente como para que los austriacos solicitaran ayuda a Alemania.

Bulgaria fue uno más de los países europeos que esperaba el momento para lanzarse a la guerra en uno de los dos bandos. Finalmente, lo hizo al lado de las Potencias Centrales que le prometían la Macedonia serbia. Los búlgaros se comprometieron a lanzarse contra Serbia siempre y cuando los alemanes atacasen primero, ya que los búlgaros no se fiaban de la capacidad de los austriacos. Finalmente se firmó un acuerdo militar el 6 de septiembre. Los alemanes consideraban que la rendición de Serbia obligaría a Rusia a buscar la paz y se abriría la ruta entre Berlín y Constantinopla.

Las fuerzas austriacas y alemanas cruzaron el Danubio entre el 7 y el 9 de octubre, momento en el que cayó también Belgrado. Las desbordadas fuerzas serbias tuvieron que tomar una decisión crucial: retroceder hacia Grecia o hacia Albania. La primera ruta estaba bloqueada por los búlgaros y la segunda por las escarpadas montañas. El 25 de noviembre, el ejército serbio se encontraba rodeado en Kosovo. Se decidió la retirada hacia la costa albanesa atravesando las montañas. Estas se elevaban hasta los mil metros y la temperatura descendió hasta los 20 grados negativos en medio de terribles ventiscas. A finales de 1915, hostigados por tribus locales y aviones enemigos, destrozados por el tifus y a merced del implacable terreno y el clima, 140.000 serbios alcanzaron la costa y fueron evacuados posteriormente por barcos aliados a la isla de Corfú.

De 420.000 hombres, 94.000 habían resultado heridos o muertos y otros 170.000 fueron capturados o desaparecidos. No se han podido calcular los miles de civiles que fallecieron, pero los serbios sufrieron las mayores pérdidas en relación con el tamaño de la población de todos los beligerantes. El heroísmo y la resistencia de los serbios en su retirada es una de las páginas más heroicas de la historia de la guerra.

La Primera Guerra Mundial comenzó con un desacuerdo más bien secundario en los Balcanes. Gran Bretaña, Alemania, Francia y Rusia se unieron a la lucha porque estimaron que ese desacuerdo era crucial para el equilibrio de poder. Otros países se unieron al conflicto por las posibles ganancias territoriales. Una guerra europea se transformó en una mundial porque los beligerantes vieron la oportunidad de expandir sus respectivos imperios. Así, un asesinato en Sarajevo llevó a la lucha en Mesopotamia, China, las Malvinas y las islas Marshall. Los blancos luchaban en condiciones terribles en África, mientras los asiáticos y los africanos se hundían en el barro de Flandes.

Los frentes occidental y oriental ocasionaron la mayor parte de los muertos en la guerra, pero los frentes periféricos aportaron el drama. Con ejércitos improvisados, a menudo pobremente armados, los hombres lucharon con ferocidad y bravura. La tiranía de la tecnología que impuso un bloqueo en Francia era mucho menos relevante lejos del vórtice europeo. En Oriente Próximo y África, los ejércitos todavía avanzaban, la caballería todavía conquistaba. Las cuestiones que empujaban a estos hombres a luchar parecían minúsculas en comparación con la gigantesca lucha en la que estaba en juego la hegemonía europea, pero para los participantes eran igual de relevantes. En cualquier caso, una bala en Togo era tan mortífera como una en Verdún.

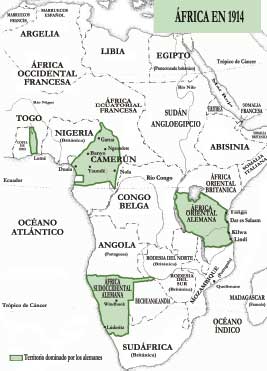

A pesar de llegar tarde al reparto colonial, hacia 1914 Alemania había logrado un imperio considerable. Contaba con grandes extensiones de tierra en África, aunque poco productivas, islas estratégicas en el Pacífico y el área comercial en torno a Kiaochow en la costa china. La falta de poder naval se tradujo en que Alemania tuviese grandes dificultades para defender sus colonias. Por el contrario, Gran Bretaña y Francia podían depender de sus reclutas asiáticos y africanos y de sus recursos coloniales durante todo el conflicto. Otros beligerantes como Japón, Australia y Nueva Zelanda esperaban ganar territorios como recompensa por ayudar a los Aliados y las colonias alemanas se convirtieron en bazas negociadoras.

Poco después de declarar la guerra en agosto de 1914, Japón atacó las posesiones asiáticas de Alemania. Hacia octubre había ocupado la mayor parte de las islas en el Pacífico central y asediaba Kiaochow en China, donde tres mil infantes de Marina alemanes lucharon con tenacidad contra 50.000 japoneses antes de rendirse el 7 de noviembre. Mientras tanto, Alemania no había sido capaz de prevenir que una fuerza neozelandesa tomase Samoa y que un batallón australiano se hiciese con Nueva Guinea, defendida por algunos hombres que no contaban con ningún apoyo artillero a las órdenes de un capitán de la reserva y un agente de policía. Hacia finales de año, Alemania había perdido sus colonias asiáticas.

Estas campañas no habían afectado a los habitantes de las colonias. Sin embargo, los súbditos indios de Gran Bretaña se vieron muy involucrados en el conflicto, a pesar de que no afectó de forma directa a la India. De un millón y medio de tropas voluntarias, 113.743 fueron bajas y 12 obtuvieron la Cruz Victoria. Además, la India proporcionó materias primas vitales como yute para los sacos terreros. Durante la guerra, los alemanes intentaron provocar una rebelión en la India británica para lo cual enviaron a una pequeña expedición bajo el mando del oficial Oskar Niedermayer a Afganistán, donde esperaban poder recabar el apoyo del emir Habibullah y, desde allí, invadir la India. Finalmente, tras meses de vacilaciones, el emir rehusó a apoyar a los alemanes, temeroso de las posibles represalias británicas. Esa aventura, en gran parte olvidada, de Nierdermayer, le llevó a realizar un histórico viaje atravesando en dos ocasiones todo el territorio persa. Al mismo tiempo, los cónsules alemanes en EE. UU. adquirieron armas para enviarlas a los revolucionarios indios. Sin embargo, los musulmanes indios permanecieron leales a los británicos. El sueño alemán de una yihad contra el Imperio británico no pudo materializarse. En realidad, la fuerza de la religión, necesaria para una guerra santa, estaba en aquellos momentos en declive y la del nacionalismo no era tan fuerte fuera como dentro de Europa.

Turquía

El denominado «hombre enfermo de Europa» se negaba a morir y contaba todavía con las llaves de inmensas posesiones. Desde que la revolución de los «Jóvenes Turcos» derrocó al sultán Abdul el maldito, en 1908, y se formó un Gobierno presidido por el Comité de la Unión y el Progreso, Turquía había comenzado una necesaria regeneración nacionalista. Los Jóvenes Turcos, dirigidos por Enver Bey, estaban absolutamente decididos a reorganizar el país, mantener unido al imperio y resucitar la dominación islámica de los días gloriosos del Imperio otomano. Era un proceso seguido muy de cerca por las grandes potencias que tenían grandes ambiciones sobre aquella zona.

Alemania, que se había unido tardíamente a las ambiciones imperiales y que contaba con sueños de unir por ferrocarril Berlín y Bagdad, decidió apoyar a los Jóvenes Turcos. En 1913 envió una misión militar para reorganizar en profundidad al ejército otomano, lo que provocó la ira de Rusia. Una misión alemana integrada por 70 oficiales, soldados y técnicos llegó a Turquía para modernizar su ejército. El general Otto Liman von Sanders estaba al mando de la misión y no tardó en asumir un papel decisivo en el desarrollo de la estrategia, las operaciones y las tácticas otomanas. Las excelentes relaciones entre ambas naciones quedaron reflejadas en un tratado secreto el 2 de agosto de 1914. El tratado garantizaba que ambas partes acudirían en ayuda recíproca si Rusia atacaba a alguno de los dos.

Cuando el destino del Imperio otomano estaba todavía en la balanza, un acontecimiento inesperado vino a impulsar el deseo turco de entrar en guerra del lado de las Potencias Centrales. El Gobierno inglés confiscó dos barcos de guerra turcos que estaban siendo construidos en astilleros ingleses. Se trataba de dos buques de primer nivel con los que Turquía esperaba mejorar de forma sustancial su marina. El Gobierno inglés, necesitado de buques para el bloqueo que planeaba realizar sobre las costas alemanas, requisó los navíos turcos el 28 de julio. Uno de los buques había sido terminado en mayo y ya se había efectuado el primer pago. Los navíos habían costado una verdadera fortuna a Turquía.

Para un imperio arruinado, esa suma era más de lo que podía pagar. La cantidad había sido conseguida por medio de suscripciones populares, en un momento en el que las derrotas sufridas en las guerras balcánicas habían despertado en la población turca la necesidad de proceder a una necesaria y urgente renovación de las fuerzas armadas. Los campesinos de Anatolia habían aportado su granito de arena para adquirir aquellos buques que debían convertirse en el orgullo de la marina otomana. Inglaterra había considerado a todo el Imperio otomano como de menor valía que dos navíos de guerra. Cuando las noticias definitivas de la requisición llegaron a Turquía, el Gobierno turco se vio impulsado a la guerra contra los Aliados.

A pesar de todo, siguieron meses frenéticos de intrigas. Los Aliados utilizaban las amenazas y las negociaciones mientras observaban alarmados el aumento de la influencia militar alemana en Constantinopla. El 1 de octubre Turquía cerraba los Dardanelos a la navegación internacional, medida que cortaba la única conexión por aguas calientes entre Rusia y los Aliados. A finales de octubre, los alemanes decidieron precipitar la decisión turca. El 28 de octubre, dos antiguos buques alemanes, el Goeben y el Breslau, puestos a disposición de los turcos, ingresaron en el mar Negro y bombardearon las localidades de Odesa, Sebastopol y Feodosia. El 5 de noviembre Turquía estaba en guerra con Gran Bretaña, Francia y Rusia.

Los alemanes depositaron su confianza en la «guerra santa» que había declarado el sultán-califa. Sin embargo, en general, aquel llamamiento no tuvo apenas efecto, pues esa «guerra santa» no tenía sentido si para combatir a un grupo de cristianos había que aliarse con otro grupo de cristianos. Los Jóvenes Turcos tampoco creían mucho en esa yihad; sus intereses eran mucho más pragmáticos: la unión de todos los pueblos turcos.

Mientras tanto, en Europa, la guerra de movimientos había sido sustituida por la acción de los picos y las palas. Con un enorme e intrincado laberinto de trincheras que se extendía desde el Canal de la Mancha hasta la frontera con Suiza, el mismo Lord Kitchener tuvo que reconocer: «No sé qué hacer, esto no es una guerra». Había llegado el momento de diseñar un plan imaginativo que pusiese fin al callejón sin salida en que se había convertido la guerra. El lugar elegido sería una oscura península que poco o nada significaba para los ciudadanos europeos y que cambiaría la historia de varios países para siempre: Gallipoli.

Un rincón de una tierra extranjera: Gallipoli

El 12 de marzo de 1915 el general británico Sir Ian Hamilton tenía una cita con Lord Kitchener, secretario de Estado de Guerra, aunque desconocía de qué trataba aquella reunión. El general Hamilton era un hombre sensible que amaba la poesía, algo infrecuente en su profesión; Kitchener le llamaba el «maldito poeta». Era considerado un hombre bueno, tal vez demasiado para la tarea que le deparaba la historia. Valiente, encantador y querido por sus compañeros, había servido en Afganistán, en la India, en Sudán y en Sudáfrica. Había nacido en la isla de Corfú, por lo que conocía bien el Mediterráneo oriental.

Cuando Hamilton llegó a la oficina de Kitchener, este no pareció inmutarse al recibir a su invitado, y continuó escribiendo unos documentos. En un momento dado, Kitchener levantó la mirada y le dijo abruptamente: «Vamos a enviar una fuerza militar para apoyar la flota que se encuentra en los Dardanelos y usted estará al mando». Así comenzó una de las grandes épicas de la guerra que acabaría en un desastre absoluto para las fuerzas aliadas y que se convertirá en un momento decisivo de naciones hasta entonces ajenas a la guerra: el Imperio otomano, Australia y Nueva Zelanda.

Gallipoli es uno de los más antiguos campos de batalla. Los griegos habían colonizado la península y fundado una ciudad en el lugar donde se encuentra hoy la moderna Gallipoli. La llamaron Heliopolis. Los turcos la llamaban Gelibolu. La península de Gallipoli domina los Dardanelos, el estrecho brazo de mar que separa Europa de Asia. Antes, la antigua ciudad de Troya había guardado la entrada a los Dardanelos, controlando el comercio marítimo y creciendo rica y próspera en el proceso. Quinientos años antes del cristianismo, Jerjes había construido en la zona un puente para llevar a su ejército al otro lado del Helesponto y atravesar la península en una marcha que finalizaría con la famosa batalla de las Termópilas. Un siglo después, Alejandro Magno había cruzado la península en su ruta para conseguir un imperio.

Los beneficios de la operación que Kitchener ordenaba a Hamilton eran evidentes para el Alto Mando aliado: tomar el control de los Dardanelos y abrir una ruta para ayudar a Rusia, lo que obligaría a los alemanes a retirar tropas del frente occidental. Abrir los Dardanelos les daría acceso a los enormes campos de trigo de Ucrania, una ventaja considerable en una guerra de desgaste. Derrotar a una potencia aliada de Alemania aumentaría la moral de los Aliados. Como señaló el político ingles Lloyd George, «el pueblo está ansioso por obtener resultados». Gran Bretaña haría uso de las fuerzas australianas y neozelandesas Anzac (Australian New Zeland Army Corps), que se estaban entrenando en Egipto para su despliegue en algún frente de batalla.

La guerra entre australianos y turcos no comenzó en Asia Menor. Al igual que el enfrentamiento entre ingleses y alemanes, se inició en Australia, cerca de Broken Hill, en Nueva Gales del Sur. En la nochevieja de 1915 dos militantes turcos abrieron fuego sobre un grupo de australianos de picnic, matando a cuatro e hiriendo a siete. La policía llegó al lugar y comenzó una pequeña batalla que acabó con los dos asaltantes heridos, uno de ellos, mortalmente. Tras el incidente, una enfurecida masa, al no encontrar nada lo suficientemente turco, prendió fuego al club alemán local. Al día siguiente, el arzobispo de Sydney predicó el perdón de los enemigos, pero advertía de que el Imperio se hallaba en peligro. Era necesario que Australia acudiese al conflicto. Broken Hill sería vengado en el abrupto terreno de Gallipoli.

«Dejen que mis muchachos se enfrenten con los turcos en terreno abierto», escribió Hamilton, «venceremos una y otra vez porque los voluntarios británicos son superiores a los anatolios, sirios y árabes». Esta actitud, característica de la arrogancia de las grandes potencias sobre los pequeños Estados durante la guerra, los hizo asumir a menudo que podían triunfar sin demasiadas dificultades. De hecho, Turquía y las naciones balcánicas presentaron con frecuencia obstáculos inesperados tanto para los aliados como para las Potencias Centrales.

A pesar de una red de comunicaciones muy pobre y de problemas serios de reclutamiento, Turquía creó serias dificultades para los Aliados cuando decidió entrar en guerra en octubre de 1914. Al bloquear los Dardanelos, Turquía impedía que la ayuda aliada alcanzase Rusia. Al amenazar los intereses comerciales británicos alrededor del golfo Pérsico y el canal de Suez, forzó a Gran Bretaña a mantener guarniciones en Mesopotamia (Irak) y Egipto y, al atacar a Rusia en el Cáucaso, atrajo tropas rusas que podían haberse desplegado en Europa. La improvisada campaña turca en el Cáucaso, con tropas mal pertrechadas para el invierno, acabó con una estrepitosa derrota. En la batalla de Sarikamish sufrieron un 81 % de bajas (tradicional-mente se considera que un 10 % de bajas es sinónimo de desastre).

|

Gallipoli: las posiciones aliadas. |

El Gobierno turco buscó enseguida chivos expiatorios. El fracaso propició el asesinato masivo de armenios a los que acusaban de ser deshonestos y potenciales aliados de sus enemigos. Entre abril de 1915 y diciembre de 1917, se masacró a los armenios de localidades como Trapisonda, y miles fueron conducidos de forma brutal por el desierto donde fallecieron de hambre y sed. Cerca de setecientos mil armenios desaparecieron en el primer caso de «limpieza étnica» del siglo XX. Hasta qué punto los turcos habían planeado exterminar y no trasladar a los armenios, sigue siendo hoy día objeto de un acalorado debate, aunque el resultado fuera el mismo.

Los Aliados decidieron acudir en ayuda de Rusia, en una campaña tan improvisada como la turca del Cáucaso. Para contar con alguna probabilidad de éxito, una operación requiere información fiable y unidades de inteligencia competentes. Nada de eso existió antes del desembarco en las costas de la península de Gallipoli.

Tras largas vacilaciones, el Gabinete de Guerra británico adoptó finalmente el plan de una ofensiva sobre los Dardanelos, impulsado por el primer Lord del Almirantazgo, Winston Churchill. Aunque la marina tan sólo podía prestar navíos antiguos (aparte del superdreadnought Queen Elizabeth), Churchill se mostraba confiado en que la marina se bastaría para tomar sola Constantinopla. El 3 de noviembre de 1914 Churchill cometió el primero de los errores que iban a ser la tónica de aquella trágica campaña. Ordenó el bombardeo de los fuertes externos de los Dardanelos en Sedd-el-Bahr y Kum para «tantear el alcance de los cañones enemigos», lo que alertó a los turcos de las intenciones aliadas y destruyó el elemento sorpresa. Tras un bombardeo de las defensas turcas en la costa, 16 acorazados británicos y franceses se adentraron en los Dardanelos el 18 de marzo. Al finalizar la jornada en la que tres navíos habían sido hundidos y otros tres fueron puestos fuera de combate por minas turcas no detectadas, el comandante de la flota, el almirante de Robeck, abandonó la operación. Durante semanas Churchill defendió que se prosiguiese el plan naval, pero fue culpado del desastre y tuvo que retirarse del Almirantazgo. La Segunda Guerra Mundial le daría una nueva oportunidad de brillar.

|

Soldados australianos en Gallipoli observan las posiciones turcas. |

Se improvisó entonces un plan para desembarcar tropas en la península de Gallipoli, al norte de los estrechos. Lord Kitchener, que despreciaba a los turcos, tan sólo permitió que una división abandonase el frente occidental; los 30.000 australianos y neozelandeses debían ser «suficientes». Hamilton llegó a Alejandría el 24 de marzo y, en una muestra de la improvisación con que estaba siendo organizada la expedición, trabajó en un primer momento desde un improvisado cuartel general situado en un antiguo burdel. Tuvo que hacerlo a la luz de las velas pues no había electricidad. Se había mostrado de acuerdo con un desembarco sin conocer el lugar ni los medios disponibles. Tenía que improvisar un complejísimo desembarco, sobre el que no había precedentes, en unas pocas semanas. En comparación histórica, los preparativos para el desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944 comenzaron a principios de 1943.

Hamilton contaba para su Fuerza Expedicionaria del Mediterráneo con cinco divisiones: la 29 (17.649 hombres), el Cuerpo Anzac (30.638), el contingente francés (16.762 hombres) y la División Naval (10.007 hombres). En total, 75.056 hombres. No disponía de reservas ni de buenas barcazas de desembarco, por lo que tenían que desembarcar desde los buques. También escaseaba la munición. No había morteros ni granadas de mano. A pesar de todo, en Londres se pensaba que los turcos no ofrecerían apenas resistencia.

Sin embargo, Hamilton se mostraba sumamente preocupado. Los estudios de inteligencia hablaban de entre 40.000 y 80.000 soldados turcos en la península. En realidad, eran 60.000 y se creía que podían llegar unos 30.000 más desde Anatolia y posiblemente unos 60.000 desde Constantinopla. Hamilton se enfrentaba así a una fuerza de entre 40.000 a 150.000 hombres. Los problemas de Hamilton eran numerosos. Se suponía que se trataba de una operación conjunta, sin embargo estaba a más de ochocientos kilómetros del comandante naval. Su personal administrativo llegó a Egipto el 1 de abril. Su Estado Mayor no podía dedicar demasiado tiempo a estudiar la estrategia, pues lo prioritario era la logística. Se envió a hombres a Egipto para comprar en los bazares todo aquello que fuese capaz de conservar agua: pieles, latas de cualquier tipo.

Los informes de inteligencia eran incompletos. Faltaba información sobre las reservas turcas de agua en la península, elemento vital para calcular la resistencia de los soldados turcos en esa zona tan árida, muy especialmente durante los meses más calurosos. El Gabinete de Guerra británico le envió un documento oficial que databa de 1905 y un informe de la marina que señalaba que no existía apenas agua en la península.

Una de las primeras bajas sería una de las más famosas de la campaña. Se trataba del poeta Rupert Brooke. Nacido en 1887, sus versos reflejaban una visión romántica de los soldados y una fe idealista en Inglaterra y en sus habitantes. Brooke había llegado a la isla griega de Skyros; la exploró, pues, supuestamente, allí se encuentra enterrado Teseo. Estaba entusiasmado por participar en esa campaña tan próxima al mundo clásico que tanto admiraba: «De repente me doy cuenta de que voy a conseguir mi ambición desde que tenía dos años, ir a una expedición militar contra Constantinopla». Posteriormente, escribió unos versos que se harían inmortales y que anticiparon lo que le sucedería:

Y si muero piensa sólo esto de mí:

que existe un rincón de una tierra extranjera

que para siempre Inglaterra será.

Como Byron, Shelley y Keats, Brooke murió joven en el Mediterráneo. El 21 de abril Brooke se sintió mal y fue transferido a un buque hospital francés. Falleció como consecuencia de una septicemia derivada de la picadura de un insecto en vísperas de aquel ataque en el que tanto ansiaba participar.

Aunque improvisados y apresurados, los preparativos no estuvieron listos hasta el 25 de abril. Para entonces, los turcos estaban preparados. Al igual que los enemigos que los esperaban en la costa, los hombres del Anzac eran duros, resueltos y estaban ansiosos también por entrar en combate. Las tropas se mostraban confiadas. En uno de los buques se escribió con optimismo en grandes letras: «A Constantinopla y los harenes».

|

Una compañía de tropas otomanas en marcha. |

Poco a poco los buques se fueron situando en sus posiciones de partida. Una oscuridad total reinaba sobre la zona. Los acorazados se dirigían a la costa con los buques de transporte pisándoles los talones. La tensión se palpaba entre los hombres, muchos de ellos adolescentes a punto de enfrentarse con la muerte. A las cuatro de la mañana, la costa se perfiló amenazadora entre la bruma matutina. Sin embargo, no parecía haber vida en las oscuras colinas frente a los buques de desembarco. Mientras las primeras barcas de desembarco enfilaban las playas, Hamilton exclamó en voz alta: «¡Dios omnipotente, Guardián de la Vía Láctea, Pastor de las estrellas de oro, ten piedad de nosotros!».

Aquella mañana, tras un bombardeo marítimo, varios grupos desembarcaron trabajosamente en la costa: un ataque de distracción francés en Kum Kale, en la costa asiática; regimientos británicos en la punta de la península (Cabo Helles), y los Anzacs, unos kilómetros más arriba en Gaba Tepe, o «bahía Anzac». Los turcos eran ampliamente superados en número, pero como controlaban la parte superior de las colinas que dominaban las playas, podían aniquilar al enemigo que desembarcaba. Al finalizar el día, habían caído cuatro mil de los 30.000 que habían desembarcado.

Muchas de las tropas inglesas no habían participado en ninguna batalla anteriormente. Por su parte, los australianos y los neozelandeses provenían de naciones sin ninguna experiencia bélica. Los soldados aliados se encontraban lejos de sus casas frente a lo absolutamente desconocido. Desconocían todo de la tierra en la que se encontraban jugándose la vida en un encuentro insólito entre jóvenes de Australia y Nueva Zelanda y turcos de Anatolia. Los Anzac demostraron un enorme valor aquel día lanzándose a la playa al grito de «Imshi Yallah», una frase que habían adoptado durante su estancia en Egipto. El comandante del cuarto batallón australiano les dijo a sus hombres, la víspera de la batalla, que debían «comportarse como caballeros y mantener bien en alto el nombre de Australia» cuando llegaran a Constantinopla. En la playa se otorgaron cinco Cruces Victoria por actos de heroísmo.

En los meses siguientes, las tropas lucharon con determinación y arrojo para ganar poco más que una cabeza de puente. Los contraataques turcos impidieron que progresaran mucho más allá. En agosto, tras la llegada de refuerzos, se efectuó un segundo desembarco en la bahía de Suvla, más al norte. Pero el general Stopford, dubitativo, fracasó en sacar provecho de la sorpresa inicial turca. La situación igualaba la del frente occidental: un empate sangriento.

Las fuerzas turcas aumentaron progresivamente y ambos bandos se encontraron igualados. Los turcos se vieron favorecidos por la habilidad del general alemán Liman von Sanders y por un inspirado comandante turco, Mustapha Kemal, que animó a sus hombres a seguir luchando incluso cuando carecían de munición. Cuando uno de sus soldados se quejó de que no tenía fuerzas para atacar, Kemal le replicó: «No os ordeno que ataquéis, os ordeno que muráis. Para cuando nos hayan matado a todos, ya estarán aquí otras unidades y mandos que ocuparán nuestro lugar». Los británicos, los franceses y los Anzac se portaron también con inmensa bravura, pero el liderazgo de Hamilton desde su buque de mando fue mucho menos dinámico que el de Kemal.

Los hombres tuvieron que sufrir lo indecible en un abrasador verano con escasez de agua, lo que provocó una epidemia de disentería. Las condiciones de vida que se desarrollaron en la península fueron especialmente severas, incluso para los parámetros de la Primera Guerra Mundial. La lejanía del campo de batalla de las bases que habían establecido los Aliados se traducían en enormes dificultades para abastecer a las tropas incluso de las necesidades más elementales. Entre las playas y la principal base en Alejandría, había una distancia de más de mil kilómetros.

Una de las plagas más molestas, aparte de los piojos, eran las moscas. «Una de nuestras maldiciones», recordaba el soldado Harold Boughton:

[…] eran las moscas. Había millones y millones. Un sector entero de la trinchera era una enorme masa negra. Cualquier cosa que se te ocurriera abrir, una lata de carne, se llenaba inmediatamente de moscas. Si tenías un poco de suerte de obtener una lata de mermelada y la abrías, se abalanzaban sobre ella. Se arremolinaban alrededor de tu boca y cualquier herida que hubieses sufrido se infectaba irremediablemente. Era una maldición.

La combinación de una pésima dieta, las moscas, las condiciones de las letrinas y los cuerpos en descomposición de los fallecidos, desataron temibles epidemias de disentería. «Muy a menudo tenías que correr sin llegar a las letrinas; debías bajarte los pantalones en cualquier sitio». En esas condiciones, las tropas no se encontraban en condiciones de luchar. «Te sentías incapaz de realizar ningún esfuerzo. Tan sólo decías: dejadme morir, ya no me importa nada». Se dieron también casos de malaria, especialmente entre los miembros de la 29.ª División que había servido en la India y habían contraído allí la enfermedad.

Lo que convertía a Gallipoli en un campo de batalla único es que no existía ningún lugar a salvo. Bien se encontrara en la primera línea de frente o bañándose en el mar, siempre existía la posibilidad de que un soldado fuese alcanzado por el fuego enemigo. Una amenaza constante en todos los sectores eran los francotiradores turcos. Incluso cuando se establecieron las trincheras definitivas, los francotiradores eran una amenaza para todo aquel que se distrajese un momento. Dadas las circunstancias que rodearon el desembarco y las primeras ofensivas, los turcos se encontraban situados en la parte alta de la península que ofrecía unas posiciones inmejorables para los francotiradores. «Una mañana», recordaba un soldado británico, «escuché a dos personas conversando en la trinchera detrás de la nuestra. El sargento de la compañía se encontraba muy cerca de mí cuando de repente alzó su mano y cayó. Una bala que se dirigía hacia nosotros le había atravesado la cabeza».

A diferencia de los campos de batalla en Francia, donde un batallón podía servir un tiempo en primera línea y luego replegarse fuera del alcance de la artillería enemiga, en Gallipoli el estrés causado por la posibilidad de ser alcanzado no desaparecía nunca. El soldado Ernest Lye afirmó que la campaña fue «una terrible pesadilla que recordaré mientras viva». Los ataques sin sentido llegaron a tal punto que, en una ocasión, los turcos comenzaron a gritar a los aliados Dur, Dur (‘parad, parad’) para que su pusiera fin a las cargas de infantería sin sentido.

El soldado Harry Baker recordaba:

Había un terrible hedor en el aire y yo le pregunté a alguien que ya llevaba allí un tiempo: “¿Qué es ese horrible olor?”. Él me dijo: “Son hombres muertos en frente de nuestra trinchera”. Uno se encontraba tres kilómetros más lejos y todavía podía olerlo, ese terrible hedor en el aire. Si has olido alguna vez un ratón muerto, esto era como cientos de veces o miles de veces peor. Era el olor de la muerte, nunca conseguías sacártelo de encima. Todavía me acompaña, todavía puedo recordar exactamente cómo era.

El general Hamilton dijo en una ocasión que «la mayor herejía de la guerra es creer que las batallas pueden ganarse sin grandes pérdidas». Resulta evidente que el mando aliado fue inferior al turco. El intelectual Hamilton demostró ser más un poeta frustrado que un comandante militar y, junto con sus oficiales, subestimó las cualidades de los soldados turcos. En octubre, Hamilton fue relevado de su mando y su sucesor, Charles Monro, recomendó la evacuación de la península «por motivos militares, dada la gran pérdida diaria de hombres y de oficiales».

El Gabinete de Guerra no decidió la evacuación hasta principios de diciembre, cuando un gélido invierno causó centenares de casos de congelación y de ahogados en riadas. Entre el 30 de diciembre y el 8 de enero, todos los supervivientes fueron evacuados. A diferencia del desembarco, la evacuación fue meticulosamente planificada. Poco a poco fueron abandonando el terreno con dispositivos que hacían que los rifles dispararan automáticamente mientras se embarcaba a los hombres. Atrás quedaban los restos de aquellos que habían fallecido: 28.000 británicos, 10.000 franceses, 7.500 australianos y 2.250 neozelandeses. Es cierto que los turcos habían sufrido la pérdida de 55.000 de sus mejores tropas, pero al menos podían cantar victoria. Para Australia, Gallipoli marcó el nacimiento de la nación. Se dijo que los soldados fueron como representantes de seis Estados separados y regresaron como miembros de una sola nación. Las ondas de la derrota fueron amplias y estuvieron ligadas a la Revolución rusa debido a la incapacidad de los Aliados de abastecer a Rusia por mar, generando la hambruna y el descontento que llevaría a la caída del zar.

Las caballerosas palabras que pronunció Mustafá Kemal «Ataturk» sobre los fallecidos en la trágica campaña de Gallipoli tienen una validez eterna:

Esos héroes que derramaron su sangre y entregaron sus vidas... ahora yacen en la tierra de un país amigo. Por lo tanto, descansan en paz. Para nosotros no importa si se llamaban Johnny o Mehmet, porque yacen uno al lado del otro en este país nuestro. Ustedes, las madres que enviaron a sus hijos a naciones lejanas, limpien sus lágrimas. Sus hijos ahora están en nuestro seno y están en paz. Después de perder sus vidas en esta tierra, se han convertido también en nuestros hijos.

«Los jardineros de Salónica»

Entre los Aliados existía la creencia de que tenía que existir una puerta trasera para derrotar a las Potencias Centrales. Tras el fracaso de Gallipoli, los Estados balcánicos que dudaban qué bando elegir comenzaron a sopesar las opciones. Como ya se ha dicho, Bulgaria finalmente decidió unirse a las Potencias Centrales por motivos pragmáticos: Alemania parecía estar a punto de vencer. Falkenhayn había impulsado a sus ejércitos a través del Danubio y el río Sava en octubre de 1915 con vistas a derrotar a Serbia. Ante el cariz que adoptaba el conflicto, los serbios solicitaron apoyo urgente a Gran Bretaña y Francia, que a su vez recurrieron a los griegos que se habían comprometido a ayudar a los serbios en caso de ataque.

El primer ministro griego, Eleutherios Venizelos, decidió negociar para sacar ventajas de su participación. Argumentó que dado que los Aliados no se podían permitir la caída de Serbia, debían proporcionar las tropas que Grecia estaba obligada a aportar de acuerdo con sus compromisos. A pesar de la oposición de sus compatriotas, Venizelos autorizó el desembarco de tropas británicas en Salónica, en preparación de una misión para salvar a Serbia. La misión tenía cierto sentido, sin embargo, los británicos tan sólo enviaron una división y los franceses, tres. Por su parte, los griegos no aportaron mucho más. En medio del despliegue, el 5 de octubre, Venizelos se vio obligado a dimitir.

El rey Constantino se negó a que su país participase en la guerra. Se había graduado en la Academia de la Guerra prusiana y estaba casado con la hermana del káiser. Confiaba en poder mantener la neutralidad y el desembarco aliado la vulneraba. Constantino obligó a dimitir a Venizelos y este se dirigió a Salónica, donde formó un Gobierno griego disidente que no tardó en ser reconocido por los Aliados. Las tropas aliadas permanecieron ociosas en aquel remoto lugar. Los griegos, que declararon una «neutralidad benevolente», no fueron buenos anfitriones. Un cuarto de millón de tropas británicas, francesas, africanas, serbias y griegas pasaron tanto tiempo excavando posiciones defensivas que el primer ministro francés, Géorges Clemenceau, les dio el apodo de «los jardineros de Salónica».

Sin embargo, Salónica fue más que otro frente secundario de la guerra, un lugar adonde enviar a los generales que fracasaban en Francia. Salónica fue el lugar donde resurgió la nación serbia y la idea de la creación del Estado de Yugoslavia. Los franceses insistieron en permanecer en aquel lugar, por lo que el Gobierno británico comenzó a sospechar, de forma fundada, que aquella campaña tenía menos relación con derrotar a las Potencias Centrales que con establecer el predominio francés en la zona tras la guerra.

Temerosos de provocar a Alemania, los griegos hicieron lo posible por convertir la vida en Salónica en un lugar espantoso. Los alemanes nunca atacaron esgrimiendo que Salónica era «un enorme campo de concentración», un frente que inmovilizaba a las tropas aliadas y que ya era castigado con dureza por la malaria. Otro problema acuciante fueron las enfermedades de transmisión sexual. Para aquellos soldados ociosos, beber alcohol y pagar a prostitutas se convirtió en el pasatiempo favorito y las enfermedades venéreas que les transmitieron causaron estragos entre la soldadesca. Los oficiales tuvieron que recurrir a soluciones improvisadas como torneos de fútbol y de boxeo para ocupar y agotar a aquella masa de hombres.

En junio de 1916, los Aliados, hartos de la actitud griega, pasaron de la persuasión a la fuerza. Se estableció un bloqueo de los puertos griegos que sólo se levantaría si Grecia ingresaba en la guerra. Amenazaron con marchar sobre Atenas si Constantino no cesaba en sus actividades pro germanas. En junio se obligó a abdicar al rey que se exilió en Suiza, donde permanecería hasta el final de la guerra. Venizelos regresó a Atenas y ordenó la movilización general. Finalmente, las fuerzas en Salónica, bajo el mando de Franchet D’Esperey (que se había distinguido en la batalla del Marne), se lanzaron al ataque, lo que hizo que Grecia declarase la guerra a las Potencias Centrales el 23 de noviembre. La resistencia búlgara pronto se vino abajo. Se trataba de un país que llevaba combatiendo desde 1912 y que había perdido a 100.000 hombres desde 1915.

La guerra del desierto

«Cuando Alá creo el infierno», reza un antiguo proverbio árabe, «no lo consideró lo suficientemente malo, por ello creó Mesopotamia». Tras la retirada aliada de Gallipoli, los turcos transfirieron tropas a su provincia árabe de Mesopotamia (actual Irak). En 1914, una fuerza anglo-india había sido enviada a la zona para resguardar las instalaciones petrolíferas en el golfo Pérsico y bloquear la amenaza turca sobre el canal de Suez. Antes del conflicto, la marina británica había comenzado a sustituir sus acorazados propulsados con carbón por los de petróleo. La exploración petrolífera estaba en sus inicios en la península arábiga, pero resultaba evidente que lo había en grandes cantidades en Persia (Irán). El petróleo persa había comenzado a ser explotado por la Compañía Anglo-Persa de Petróleo, que había logrado una concesión del débil Gobierno persa. Por vez primera y no por última, el petróleo sería el imán de la región. Existían también motivos de prestigio como la defensa de la India y el deseo de aplacar el creciente movimiento nacionalista indio.

La fuerza anglo-india desembarcó en la convergencia de los ríos Tigres y Éufrates, encontrando poca resistencia. Este hecho animó a su comandante, Charles Townshend, a proceder hacia el interior por vía fluvial siguiendo el río Tigres y tomar la localidad de Kut-al-Amara y, posteriormente, Bagdad. Ante la falta de abastecimiento y debido a la creciente resistencia turca, la ofensiva se frenó en seco y las tropas tuvieron que retirarse a Kut, donde vivirían una pesadilla.

Durante cinco terribles meses, desde noviembre de 1915 a abril de 1916, las fuerzas turcas dirigidas por el general alemán Kolmar von der Goltz asediaron a los hombres de Townshend. Con el río Tigris a sus espaldas, Townshend tenía a su mando a 11.600 soldados británicos, 3.300 no combatientes y 7.000 ciudadanos locales, con munición y comida para sesenta días (según sus cálculos). Durante el día las tropas sufrían el calor abrasador, pero por la noche la temperatura descendía bruscamente. A pesar de que se le habían prometido refuerzos, estos nunca llegaron. Hacia abril de 1916 los asediados se vieron obligados a comerse los caballos y a tomar pastillas de opio para reducir el hambre. En un intento desesperado por evitar la humillación de una rendición en masa, el Gobierno británico ofreció a los turcos dos millones de libras en oro a cambio de que dejaran salir a la guarnición. Asimismo, prometían que esos hombres no volverían a combatir. Los turcos rechazaron de plano esa oferta.

Al final del mes se rindieron a los turcos, que los trasladaron a campos de prisioneros en Anatolia. Durante esas marchas de la muerte, fallecieron 2.500 indios y 1.250 británicos. En cautividad, los hombres fueron maltratados, golpeados o asesinados. De los 13.000 británicos e indios capturados, cinco mil fallecieron como consecuencia de las malas condiciones de vida. Mientras tanto, Townshend fue tratado correctamente y vivió confortablemente en una villa en una isla en el mar Negro e incluso se le permitió salir de caza. Fue un mal general y se comportó de forma muy poco apropiada. Por su parte, Gotz no pudo saborear el éxito ya que falleció de tifus poco antes de la rendición británica. Setenta y cinco años después, las tropas británicas volverían a luchar en aquellas tierras que pasarían a llamarse Irak, aunque el resultado en esa ocasión sería bien distinto.

La combinación de la derrota, las condiciones climáticas adversas, el agotamiento y la falta de suministros, acabaron con la moral de las tropas aliadas que permanecían en Mesopotamia. Eso era especialmente visible entre las tropas indias, cuya moral se vino abajo. El mando británico mejoró el abastecimiento y, en febrero de 1917, los británicos recapturaban Kut y avanzaban para tomar Bagdad en marzo. Para lograr la superioridad necesaria, habían hecho falta 200.000 soldados del Imperio bien equipados.

Las derrotas aliadas en Gallipoli y Kut han eclipsado una importante victoria, la eficaz defensa del canal de Suez contra la ofensiva turca en febrero de 1915 y julio de 1916. Esto hizo posible que se conservarse la vital vía marítima navegable que unía el Imperio británico así como la posible amenaza de una revolución en Egipto.

Para evitar que los turcos volvieran a tomar Bagdad, los británicos enviaron al general Edmund Allenby a combatirlos en Palestina. Apodado «el toro», era un hombre de mal carácter que no tenía paciencia alguna con los errores de los subordinados. Sus fracasos en el frente occidental le habían llevado a ese puesto que él consideró una degradación. Sin embargo, el Gobierno británico creía que una victoria en Tierra Santa aumentaría la moral aliada. La fuerza con la que contaba Allenby en junio de 1917 consistía en veteranas formaciones británicas y Anzac con una buena cobertura aérea. Asimismo, contaba con el apoyo guerrillero del movimiento árabe antiturco organizado por el célebre capitán T. E. Lawrence (conocido posteriormente como «Lawrence de Arabia») y Sharif Hussein de la Meca, al que se le habían hecho vagas promesas de independencia para los árabes.

El Alto Comisionado para Egipto, Sir Henry MacMahon, escribió a Hussein en octubre de 1915 prometiendo que los británicos «reconocerían y apoyarían la independencia de los árabes». Aunque la carta era cuidadosamente vaga, la mayoría de los árabes creyeron que se les había prometido la tierra anteriormente ocupada por los turcos, incluyendo Palestina. Al mismo tiempo, en abril de 1916 los británicos habían alcanzado con los franceses el denominado acuerdo Sykes-Picot, cuyas cláusulas contradecían las promesas de MacMahon, pues se repartían las tierras otomanas entre ambos países. Además, el acuerdo con los árabes fue puesto en peligro por la Declaración Balfour, que otorgaba el apoyo británico a que Palestina se convirtiera en un «hogar nacional» para los judíos. De acuerdo con su autor, la declaración era «propaganda muy útil» que impresionaría a los judíos rusos y norteamericanos. Mientras estos acuerdos contradictorios se mantuviesen en secreto, servirían a la causa. La coalición astutamente construida por Gran Bretaña demostró ser suficiente para derrotar a los turcos. Sin embargo, de sus intereses surgieron las traiciones y las amarguras del período de posguerra que continúan en nuestros días.

Antes de lanzar su ataque sobre Jerusalén, Allenby, que había aprendido la lección en Francia, se aseguró de que sus tropas contasen con suficiente agua y unidades médicas de apoyo. A pesar de todo, como describió el soldado H. P. Bonser, la campaña «supuso una pesadilla de marchas interminables, sed y cansancio». Las condiciones fueron aún peores para el ejército turco en Palestina, que se encontraba en inferioridad numérica y de equipamiento. Esas ventajas permitieron a la fuerza de Allenby lanzar una ofensiva hacia el norte y tomar Jerusalén en diciembre. Los turcos realizaron un gran esfuerzo por retomar la ciudad y, aunque fueron rechazados, demostraron que Turquía era todavía un enemigo a tener en cuenta.

No fue Allenby el más recordado por la historia de esa campaña, sino «Lawrence de Arabia», en parte gracias al cine y a su desarrollada capacidad de autopro-moción. Una campaña brillante como la de Palestina fue oscurecida por sus hazañas. Su compromiso con los árabes no finalizó con el armisticio en 1918. Vestido con el atuendo tradicional beduino, acompañó a la delegación árabe en la conferencia de paz donde luchó por su independencia. Cuando se confirmó la Declaración Balfour, Lawrence consideró que habían sido traicionados. A pesar de todo, había escrito: «Me arriesgué al fraude, con la convicción de que la ayuda árabe era necesaria para una rápida victoria en el este y que era mejor vencer y romper nuestra palabra que perder la guerra».

Tras la guerra, su leyenda oscureció la realidad. Desapareció en el anonimato adoptando el nombre de J. M. Ross y posteriormente el de T. E. Shaw hasta que su identidad fue descubierta. Se retiró en 1935 y falleció poco después un accidente de motocicleta. Tenía cuarenta y cinco años. Durante un tiempo se pensó que la noticia de su muerte era otro intento de desaparecer de la vida pública. Escribió varios libros entre los que destaca Los siete pilares de la sabiduría, su relato de la revuelta árabe. La obra estaba dedicada a S. A., probablemente un árabe que había conocido en las excavaciones de la ciudad hitita de Karkemish: «Te amaba y por ello he moldeado a estas masas de hombres con mis manos y he escrito mi voluntad en el cielo, como estrellas».

África. La campaña olvidada

Los Aliados habían decidido desde el inicio del conflicto atacar las posesiones alemanas en África, puesto que contaban con importantes estaciones de radio y bases militares. Gran Bretaña contaba con todas las ventajas estratégicas: rutas marítimas bastante seguras que le permitían desplazar a hombres por todo el continente y las alianzas con Bélgica y Portugal que les aseguraban fronteras comunes, además de las colonias en Sudáfrica, Rodesia y Kenia. En agosto de 1914, las fuerzas alemanas en Togo se vieron obligadas a rendirse ante las tropas de la Fuerza de Fronteras Occidental africana dirigida por oficiales británicos y franceses.

En Camerún, mil alemanes y tres mil soldados africanos resistieron con más determinación, retirándose hacia el interior cuando los británicos capturaron los puertos, la capital y la estación de radio. Tras una ardua campaña, la última guarnición alemana se rindió en marzo de 1916. Para la conquista del África sudoccidental alemana, Gran Bretaña se apoyó en el ejército sudafricano compuesto en gran parte por bóeres contra los que había librado dos guerras a principios de siglo. Fue necesario enfrentarse a una rebelión bóer antes de que se pudiese iniciar la campaña en enero de 1915. Muchos bóeres habían creído que la guerra era el momento de ajustar cuentas con los británicos. La resistencia alemana fue derrotada en julio de ese mismo año. El primer ministro sudafricano, Louis Botha, confiaba en que la guerra pudiera servir para unir a los colonos blancos de Sudáfrica y asegurarse así la subyugación de la población negra de la región.

En el África oriental alemana, los acontecimientos se desarrollarían de forma diferente. El conflicto duraría desde el primer ataque británico el 8 de agosto de 1915 hasta el 23 de noviembre de 1918, después de haber sido firmado el armisticio en Europa. Esto se debió, en parte, a que eran las colonias más valiosas para Alemania y a la brillantez del comandante alemán en la zona, el coronel Lettow-Vorbeck. Hombre físicamente rudo y agresivo, fue, junto a Lawrence de Arabia, uno de los escasos líderes individualistas de la guerra, aunque sus operaciones en África superaron en duración y escala a las de Lawrence en el desierto.

Con cerca de 2.500 soldados locales (conocidos como askaris) y 200 oficiales blancos, derrotó a varias expediciones británicas e indias; capturó una gran cantidad de provisiones y municiones, y lideró de forma brillante una guerra de guerrillas, aunque como oficial prusiano no rechazaba el enfrentamiento. Al final, Gran Bretaña había reclutado a 30.000 tropas africanas para esta campaña, que se cobró una enorme cantidad de vidas debido a las enfermedades tropicales. Como esta parte de África estaba infectada de la temible mosca tse-tse, mortal para los animales de carga, y dada la escasez de carreteras, se tuvo que recurrir a un millón de porteadores para transportar armas, munición y alimentos. La guerra en África fue diferente y sorprendente para muchos occidentales. A un oficial británico recién llegado se le dio el mando de una sección formada por hombres reclutados en 30 tribus diferentes que no se entendían entre sí. El oficial describió aquello como «una operación cómica».

Ningún bando tuvo demasiadas dificultades en reclutar a soldados africanos que recibían tres veces su salario habitual. Muchos se vincularon con las causas de sus señores coloniales. Un soldado senegalés señaló que «la victoria de Francia es nuestra victoria». Al apoyar a los blancos, muchos africanos esperaban lograr más derechos y el reconocimiento. Algunas tribus se alegraban de poder hacer uso de sus habilidades guerreras. Karen Blixen, danesa que vivía en África y que se haría célebre por su obra Memorias de África, escribió: «Los masái tenían grandes visiones de batallas y deseos de revivir la gloria de sus antepasados, pero el Gobierno británico no creyó oportuno organizarlos para la guerra, poniendo fin a sus sueños».

Sin embargo, cuando las potencias coloniales introdujeron el reclutamiento universal llamando a los africanos a servir en Europa como combatientes, como hicieron los franceses, o como porteadores, como hicieron todos los europeos, se produjo cierta resistencia y surgió el resentimiento. Después de todo, el mercado de esclavos no era algo demasiado lejano. La guerra asoló varias regiones de África y sembró las semillas de su autodeterminación.

|

La guerra en África, Tanganika. |

El destino de Alemania nunca dependió de la campaña en África del este, sin embargo la campaña proporcionó oportunidades para demostrar un gran valor. Lettow-Vorbeck demostró que todavía existían frentes bélicos en los cuales las cualidades humanas seguían siendo decisivas y donde una buena dirección marcaba la diferencia. Su ejército nunca fue derrotado y las tropas que le perseguían no pudieron ser utilizadas en el frente occidental. Tras la guerra, Lettow-Vorbeck se interesó por la política y ejerció de diputado, pero aborrecía a los nazis y se retiró en 1930. Falleció olvidado a la edad de noventa y cuatro años.

|

T. E. Lawrence |

LA GUERRA DE LOS SOLDADOS EN EUROPA

Una batalla típica: Neuve Chapelle

La batalla de Neuve Chapelle, librada a principios de la primavera de 1915 por el Primer Ejército de Douglas Haig y el Quinto Ejército de Henry Rawlison, ilustraba la dificultad de ganar territorio en el frente occidental por medio de una ofensiva. De muchas maneras, se trató de una ofensiva innovadora en términos de reconocimiento aéreo de las trincheras alemanas y de la coordinación de la artillería para que se ajustara a la línea de avance proyectada. En la que sería la primera gran ofensiva lanzada desde un sistema de trincheras defensivas, Haig y Rawlison se mostraron en profundo desacuerdo sobre el bombardeo preliminar. Finalmente se llegó al compromiso de que durase treinta y cinco minutos.

El 10 de marzo, tras un fuerte ataque artillero sobre las trincheras alemanas, las infanterías india y británica atacaron a lo largo de un frente de varios kilómetros. Se había planeado que la caballería siguiera a las tropas una vez que se hubiese logrado la ruptura del frente. Se logró capturar provisionalmente la destruida localidad de Neuve Chapelle en el centro y cuatro líneas alemanas. Sin embargo, en el sector norte, todas las tropas atacantes (casi mil hombres) fueron aniquiladas intentando cruzar la tierra de nadie o cortando las alambradas.

Haig, cómodamente instalado en su cuartel general a 60 kilómetros del frente, insistió en que la batalla debía continuar «a pesar de las pérdidas». Hacia el 13 de marzo, tras un contraataque alemán, se habían capturado mil metros con un coste de 13.000 bajas. Para los británicos, la batalla pasó de ser una «brillante victoria» a un «fiasco sangriento». La ofensiva había demostrado algo que sería habitual en el frente occidental: con unos preparativos cuidadosos se podían lograr ciertos avances, pero era también una advertencia sobre lo rápido que el éxito podía degenerar en fracaso. Otro problema recurrente durante la guerra se puso de manifiesto en Neuve Chapelle: lo complejo que resultaba reforzar una ruptura del frente. Muchos oficiales británicos culparon de esto al suministro de proyectiles. Sir John French expresó en la prensa su frustración hacia los políticos, a quienes culpaba de la escasez y la baja calidad de los proyectiles que había recibido la BEF. El diario Times acuñó la expresión «crisis de los proyectiles», la cual generó una gran desconfianza hacia el Gobierno británico.

Un soldado indio herido escribió una carta a su hogar: «Esto no es una guerra. Es el fin del mundo». Un oficial de Haig concluyó que «Inglaterra va a tener que acostumbrarse a mayores pérdidas que las de Neuve Chapelle antes de poder vencer al ejército alemán». Estaba en lo cierto, pues las batallas futuras serían aún más sangrientas y mortales. Pero como señaló el general Allenby cuando le advirtieron de que habría más bajas si atacaba Ypres un año después: «¿Y qué demonios importa eso? ¡Hay muchos más hombres en Inglaterra!».

Oficiales y soldados, mito y realidad

Los soldados de la primera guerra son a menudo representados como víctimas, carne de cañón enviada al frente por oficiales fríos, y abatidos sin piedad por armas mecánicas. La imagen es en gran parte certera, pero las conclusiones se han exagerado. Debido a que la guerra en Europa proporcionó pocos héroes, por el mero hecho de sobrevivir, el soldado corriente fue elevado a la categoría de héroe. Los británicos se inventaron la figura de «Tommy Atkins», el soldado de la clase trabajadora, decente, honesto y estoico. Era posible encontrar paralelismos en otras culturas. El soldado de la Primera Guerra Mundial luchó con gran valentía, pero no faltaron ocasiones en las que mintió, engañó, violó y se amotinó. Antes de la guerra, existía un fuerte prejuicio hacia los soldados y no faltaban motivos ya que, en la historia, los soldados habían sido sinónimo de brutalidad. En 1914 el soldado corriente provenía de una vida sin muchas oportunidades en la que la muerte súbita era común. Los reclutas, que provenían en gran parte de las clases menos favorecidas, se encontraban en una institución que reforzaba las jerarquías sociales. Conocían su lugar y no eran proclives a protestar.

Cuando estalló la guerra, el servicio militar se hizo de repente muy popular. Los hombres acudían a los cuarteles motivados por el romanticismo y un sentimiento embriagador de que su país los necesitaba; muy pocos desertaron en agosto de 1914. En Gran Bretaña, donde el servicio militar seguía siendo voluntario, se presentaron más reclutas de los que precisaba en aquel momento el país.

De acuerdo con un mito persistente, la experiencia de las trincheras erradicó el antagonismo social al obligar a los oficiales de las clases privilegiadas a compartir el peligro y el malestar de los pobres y, en teoría, esto motivó la camaradería y el respeto mutuo. Sin embargo, resulta absurdo afirmar que las clases medias ignoraban a los trabajadores antes de la guerra. La naturaleza misma del capitalismo hacía que estos grupos interactuasen de forma constante, aunque con patrones definidos. Resulta aventurado concluir que esos patrones se rompieron en el ejército, donde la jerarquía era todavía más acusada.

Las distinciones de clase eran esenciales para el funcionamiento del ejército. La vida militar era tan sólo una forma más de la relación patrón-trabajador, algo particularmente visible durante la guerra en la que la brutal vida de trincheras tenía mucho en común con la deshumanización monótona de las fábricas. La mayoría de soldados no habría reconocido la desilusión que experimentaron aquellos con cierta sensibilidad literaria que se habían embarcado en la guerra con ilusión. Una de las explicaciones para el mantenimiento de la moral británica en el frente occidental fue que los hombres ya estaban acostumbrados a la subordinación y al tedio de la sociedad industrial.

Para muchos oficiales de clase media, los soldados pertenecían a otra estirpe; eran tan sólo medio humanos. Según los oficiales prusianos, la habilidad de dirigir no era algo que se aprendiera, sino que se trataba de una herencia genética. Las clases sociales determinaron que se establecieran cantinas, barracas y hasta burdeles separados. En las trincheras, los oficiales comían separados de sus hombres y recibían mejor comida con libre acceso a bebidas alcohólicas y cigarrillos. Cuando un soldado se venía abajo por el trauma de guerra, el tratamiento era también diferente. El teniente coronel Frank Maxwell escribió: «El sistema nervioso de las clases bajas es inferior al nuestro, los sonidos y las imágenes les afectan mucho más». Los oficiales que presentaban los mismos síntomas eran tratados de forma especial, en cómodos hospitales, mientras que a los soldados se les tachaba a menudo de cobardes.

La mayoría de los oficiales se esforzaba para que se mantuvieran las barreras que los separaban de los hombres, en particular en lo relativo a la apariencia. Muchos se resistían a la utilización de cascos pues, les hacían parecer soldados y proyectaban una imagen poco romántica. Más arriba en el escalafón, los comandantes cultivaban cierto misterio y pompa, pues si los hombres eran medio humanos, ellos se consideraban semidioses. Los símbolos visuales reforzaban la autoridad y cuanto más distantes parecían, más respetados eran. Tanto Haig como Ludendorff explotaron su estatus como héroes populistas en las ocasiones en que los políticos se interpusieron en su camino.

El comandante en jefe de los ejércitos británicos, Douglas Haig, ha sido una de las figuras más controvertidas del conflicto. Para algunos fue el responsable de matanzas sin sentido, un comandante poco imaginativo. El primer ministro británico, Lloyd George, le despreciaba deplorando su fe ciega en los ataques frontales y su fracaso en explotar las oportunidades. Por su parte, Haig odiaba a los políticos e intentaba mantenerlos alejados de los asuntos militares. Otros historiadores le han defendido, apuntando que fue un hombre firme que supo soportar los rigores y las pérdidas de la guerra de trincheras.

La imagen que ha perdurado de la primera guerra es la de «leones» (los soldados) dirigidos por «burros» (los oficiales). Era preciso culpar a alguien del empate de la guerra de trincheras, y los generales británicos y franceses eran los candidatos más evidentes. Es indudable que frente al horror de las trincheras, hubo comportamientos de los mandos que no ayudaron a su imagen: las dos horas diarias del almuerzo de Foch, las diez horas de sueño de Hindenburg, las prácticas diarias de equitación de Haig entre senderos preparados con arena por si se caía, o el abundante champán y caviar en las comidas de los oficiales rusos.

En la guerra no existió un Napoleón o un Federico el Grande, pero es posible que ninguno de ellos hubiera sido capaz de hacer frente a las exigencias de la guerra en 1914. Los Estados eran ya capaces de movilizar ejércitos enormes y, sin embargo, los generales carecían de la capacidad de controlar y dirigir esas enormes forma-ciones. Tanto el teléfono como la radio, dos novedosos medios de comunicación, eran muy poco fiables y no proporcionaban un control efectivo de las tropas del frente en plena batalla tal como pudo comprobar Moltke al mando de las tropas alemanas durante la batalla del Marne. Los generales tenían que mantenerse alejados de la artillería, coordinando los movimientos de tropas. Además, los Estados más avanzados podían suministrar en cantidades gigantescas armas de un poder destructivo inimaginable anteriormente. Los generales de 1914-1918 no se podían basar en anteriores batallas entre las grandes potencias. Tenían percepciones de las tropas y las batallas que resultaban muy difíciles de cambiar.

Sin embargo, a pesar de la imagen de los generales que dirigían a los soldados desde elegantes castillos en la retaguardia, muchos combatieron y fallecieron con sus hombres: 81 generales alemanes, 55 franceses y 78 británicos perdieron la vida durante el conflicto. En realidad, hubo más generales buenos que malos, sin embargo todos concluían acertadamente que la guerra no se ganaría desde las trincheras; era preciso salir de ellas y atacar, por muchas vidas que se perdieran. Pocos generales podían confiar en conservar sus puestos por mucho tiempo si se empeñaban en apoyar una guerra defensiva. Los ciudadanos esperaban de sus oficiales que hallaran una solución a la paralización de los frentes y liberaran las regiones ocupadas. La guerra de trincheras obligó a los oficiales a enfrentarse a una situación que no les era nada familiar.

Abastecimiento

El soldado británico iba cargado con una pesada mochila y un equipo que variaba de acuerdo con la estación y dependiendo de si se encontraba o no en marcha. En general, tenía que portar un tercio de su peso, unos treinta y cinco kilos. Conforme progresó la guerra, se aumentó su carga con un casco de acero y una máscara de gas. Los británicos, tras la experiencia de la guerra de los bóeres, habían diseñado un fusil estándar ligero que contenía el mayor número de cartuchos posibles y disparaba a un blanco preciso. El fusil Lee-Enfield tenía un cargador de 10 cartuchos y un cerrojo de acción rápida girado hacia abajo, lo que permitía una gran velocidad de disparo de 15 tiros por minuto.

Al comienzo del conflicto, un soldado francés vestía un capote azul oscuro, con pantalones rojos o un kepi rojo y azul. Ese colorido uniforme tenía grandes desventajas y fue cambiado a finales de 1914 por un uniforme gris azulado.