2. Menstruarás con dolor

En el capítulo anterior hemos comprobado el inmenso poder que la cultura y la educación tienen sobre nuestro cuerpo sexuado. Sin embargo, si la educación es capaz de hacer desaparecer órganos y fluidos del mundo físico, ¿qué no puede hacer con lo que no se ve con los ojos?

El cuento del Patito Feo

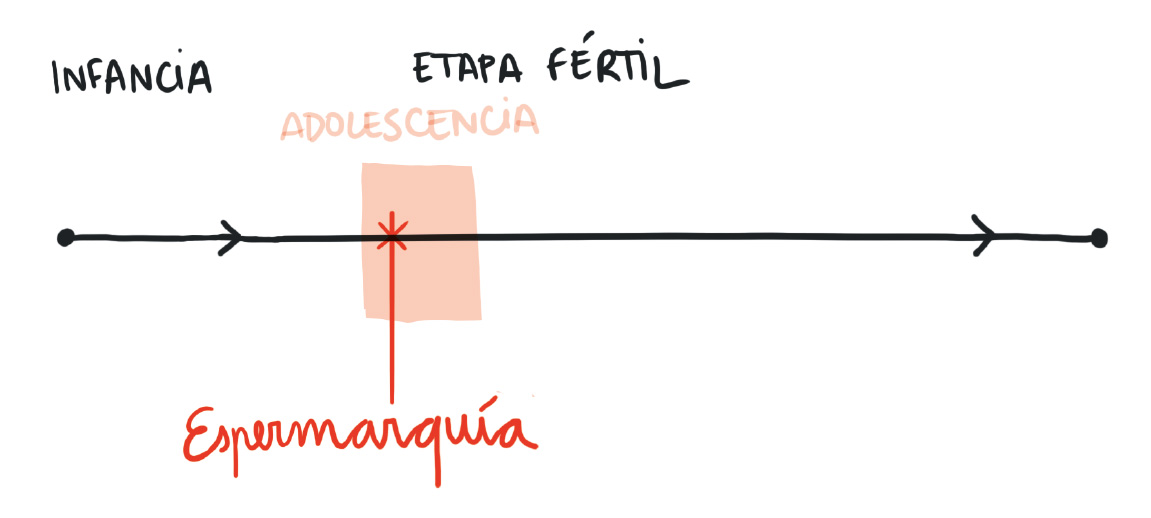

Desde el punto de vista de la sexualidad, las etapas vitales de las mujeres son diferentes a las de los hombres. Los hombres tienen dos grandes etapas vitales: la infancia y la etapa fértil. El paso de la una a la otra se da el día de la espermarquía, la primera eyaculación.

Desde la espermarquía hasta la muerte, el hombre tiene deseo sexual fértil y la capacidad de engendrar hijos, que poco a poco va disminuyendo. La adolescencia, el periodo en el que el cuerpo pasa de niño a hombre, es la única metamorfosis física que experimenta un hombre a lo largo de su vida.

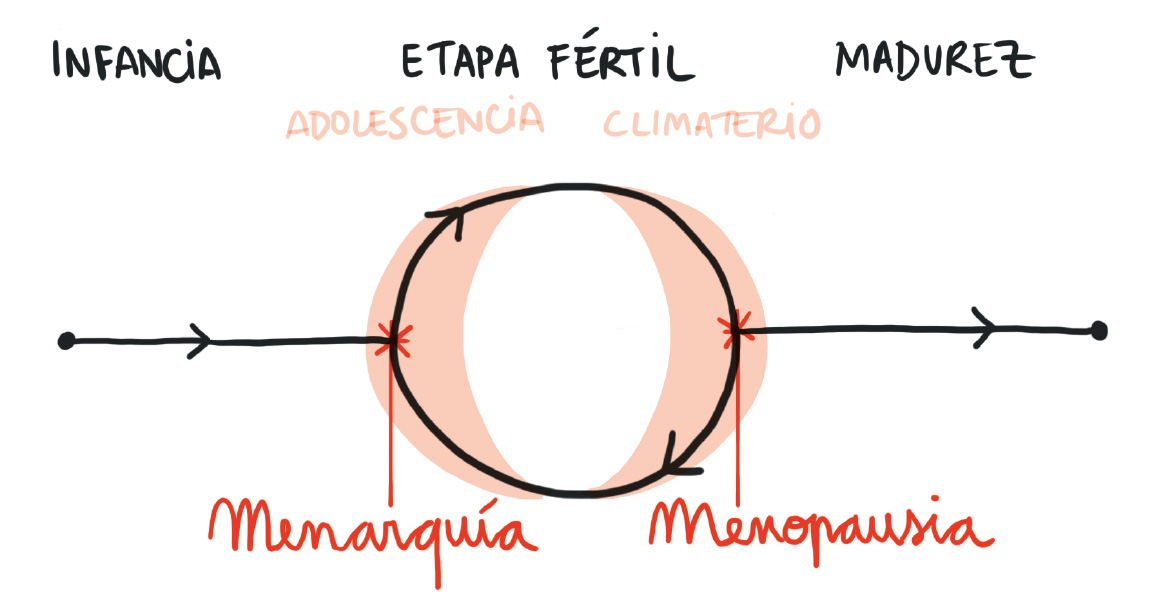

No obstante, las mujeres no funcionamos así. Las mujeres tenemos tres grandes etapas vitales: la infancia, la etapa fértil y la madurez. El paso de una a otra lo marcan la primera y la última regla, llamadas menarquía y menopausia respectivamente. Las mujeres podemos engendrar vida solo durante la etapa fértil, y nuestra sexualidad es diferente en cada una de las etapas.

La adolescencia no es en absoluto la única metamorfosis que experimentamos, sino que inaugura cuarenta años de cambios hormonales continuados, puesto que entramos en un patrón hormonal cíclico en el que nuestros cócteles de hormonas sexuales no paran de cambiar para poder llevar a cabo el ciclo menstrual y el ciclo reproductivo. Terminamos este festival de la metamorfosis con la segunda adolescencia, también llamada climaterio, perimenopausia o segunda primavera.

Etapas vitales de los machos:

Etapas vitales de las hembras:

¿Qué tenemos las mujeres que no tienen los hombres?

• Una etapa fértil mucho más compleja, puesto que es cíclica, alternando ciclos menstruales y ciclos reproductivos. Durante la etapa fértil, las mujeres somos cambio, metamorfosis, evolución, transformación constante.

• Una etapa vital más: la madurez.

• Una adolescencia más: el climaterio.

De modo que es cierto, las mujeres somos más complicadas que los hombres, pero eso no es ni bueno ni malo.

Simplemente, requiere que tanto hombres como mujeres tengan los conocimientos necesarios para comprender su hermosa complejidad.

Sin embargo, el hecho de vivir en una cultura patriarcal complica esta exposición tan sencilla y clarificadora de la naturaleza humana. En nuestra sociedad el monopolio del conocimiento universitario lo han tenido los hombres (hace solo medio siglo que las mujeres hemos entrado de forma masiva en las universidades). Unos hombres que habían sido educados en la creencia de que las hembras eran una versión del ser humano de segunda categoría, o de menos calidad, o hecha a última hora con un material más dudoso, como es la costilla de Adán.

Estos hombres eran personas profundamente ignorantes de la sexualidad y las características propias de las mujeres. Debido a su contexto histórico, eran incapaces de tener una visión completa del ser humano. Durante siglos y milenios fueron estos hombres los que crearon el conocimiento sobre «cómo es el ser humano» a partir de su propia experiencia masculina y de esta visión sesgada sobre la calidad de machos y hembras.

La medicina, la psicología, la pedagogía, la psiquiatría y toda la organización social actual se basa en un patrón humano basado en las personas con pene. Según este modelo, los seres humanos tenemos dos etapas vitales (infancia y adultez) y un único periodo de cambios (adolescencia).

Así es como imaginamos la vida de las mujeres cuando no pensamos conscientemente en ello:

De este modo, las mujeres somos criadas según el modelo masculino de dos etapas lineales y una sola metamorfosis. Al entrar en la etapa cíclica empezamos a experimentar la transformación constante y a avergonzarnos por no encajar en lo que nos han dicho que es correcto.

Nos juzgamos y somos juzgadas como lunáticas, bipolares, raras, demasiado intensas, conflictivas, inestables, ninfómanas, frígidas, incomprensibles. Nos esforzamos en encajar: disimulamos, callamos, nos reprimimos, sufrimos en silencio. Pero no acaba de funcionar…

Y es que, como nadie nos ha contado el funcionamiento de nuestro cuerpo de hembra, no nos comprendemos ni nos gustamos. Es la historia del Patito Feo: se ve feo porque cree que es un pato muy raro, pero en realidad es un cisne.

Las hembras no somos machos, ni somos como el ser humano que la medicina, la psiquiatría o la psicología han definido. Las mujeres no encajamos en el patrón de ser humano lineal y poco variable. El problema es el patrón erróneo de ser humano, no las mujeres.

Es preciso cambiar esta visión androcéntrica del ser humano e incluir en nuestra formación informal y formal un buen conocimiento de los procesos sexuales de las mujeres que permita valorar positivamente todos los cambios cíclicos que experimentamos y vivirlos con bienestar y confianza.

La Maldición de Eva

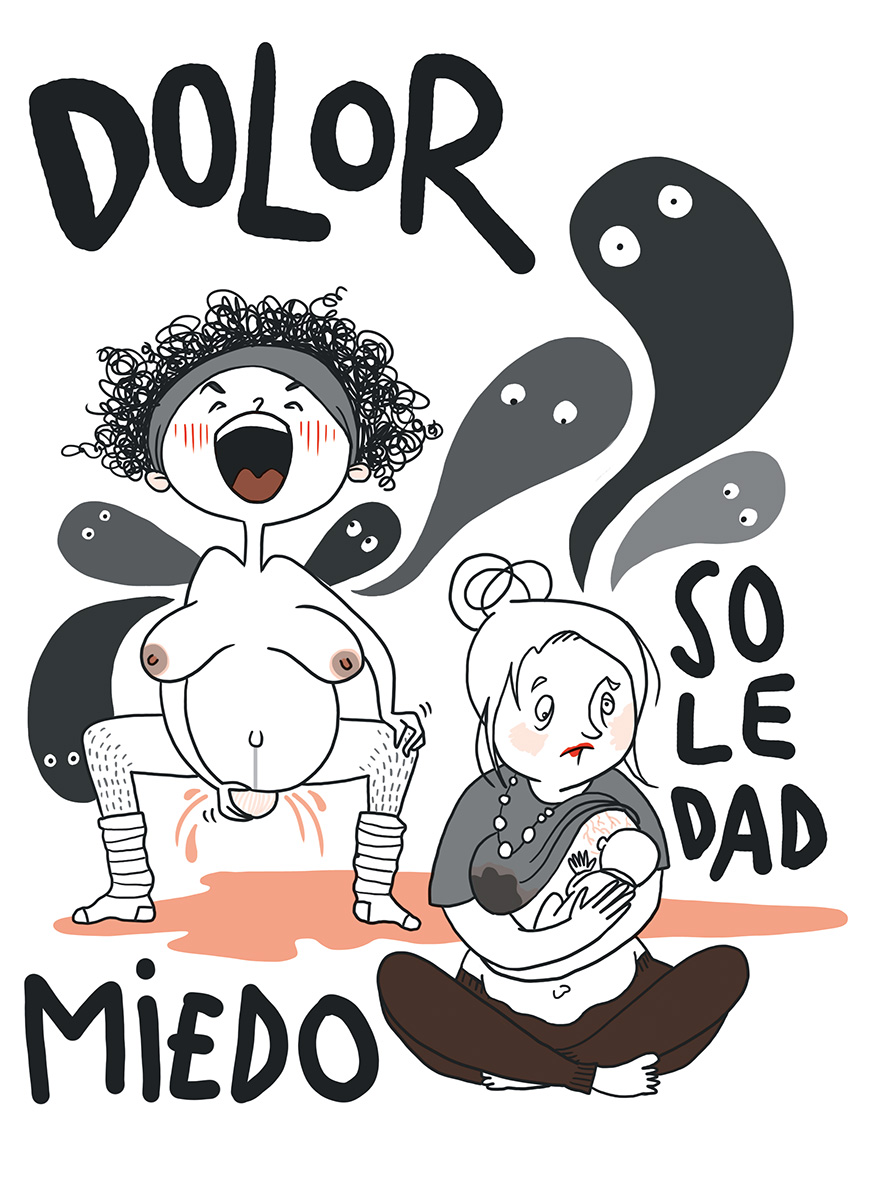

Acabamos de ver cómo se instauró la idea de que las mujeres somos seres humanos imperfectos y un poco raros. Pues bien, esta visión androcéntrica tiene como resultado que todo lo que no encaja en el modelo de ser humano creado por los hombres eruditos sea experimentado por las mujeres no solo con vergüenza, sino también con malestar, dolor y miedo.

Este malestar se acepta como normal por toda la sociedad. Nos duelen las reglas, los embarazos, los partos, las lactancias y la menopausia, todo lo que los machos no experimentan. Nuestra cultura nos hace creer que el malestar es el precio que se paga por tener la capacidad de engendrar seres humanos.

En nuestra sociedad se cree que: «La regla es una mierda, pero es buena porque te permite tener hijos. Parir es el peor de los dolores, pero es el peaje que se paga por traer personas al mundo. Dar el pecho es un rollo, pero es la manera de que tu bebé se alimente y sobreviva».

No solo parirás con dolor, como dice la Biblia, sino que vivirás con miedo, malestar, dolor y vergüenza todo lo asociado a la reproducción, a la sexualidad. Esta es la Maldición de Eva que sufrimos todas las mujeres de nuestra cultura: la vinculación de nuestra sexualidad al dolor y no al placer.

¿Cómo puede ser que la sexualidad de los hombres sea tan placentera y la que solo experimentamos las mujeres, tan desagradable? La cultura tiene el inmenso poder de ser capaz de sostener esta incongruencia sin que nadie se la cuestione, sin que nadie se dé cuenta de que aquí hay gato encerrado, que algo no acaba de cuadrar. Más aún cuando observamos la sexualidad que tienen las mamíferas de otras especies, que no parece que sufran en la cópula, los partos y la lactancia.

Vamos a parar un momento y a pensarlo bien. ¿Hay alguna otra función fisiológica en nuestro cuerpo que duela por sistema, sin que exista patología o disfunción alguna?

La respuesta es no. Las funciones fisiológicas, como dormir, comer, orinar, defecar, son fuente de bienestar y no de dolor. Pueden producir sensaciones intensas, pueden mandarnos información a través del dolor y el malestar, pero en ningún caso duelen per se.

De este modo, la menstruación, el embarazo, el parto y la lactancia deberían ser fuente de bienestar y placer, como lo es cualquier otra función fisiológica. Sin embargo, la cultura logra la hazaña de convertirlas en fuente de miedo, malestar, dolor y vergüenza.

En resumen, la Maldición de Eva no es más que una construcción cultural que todo el mundo acata como un hecho natural que no se puede cambiar. Que nadie me malinterprete: que sea una construcción cultural no significa que el dolor que sentimos no sea real. Simplemente significa que lo que provoca el malestar no es un defecto corporal de serie, sino el resultado de crecer y vivir en esta cultura. Y lo que es más alentador: confirma que las menstruaciones pueden ser placenteras y que la clave para ello está en la cultura, en la educación, y no en la medicina (a menos que se sufra una enfermedad).

En este libro nos centraremos en la menstruación, pero ya verás que sanando la maldición que pesa sobre la regla (en inglés la llaman directamente así: the curse) se sanan muchas otras heridas asociadas a la feminidad y a la sexualidad, puesto que yacen bajo la misma condena.

¿Para qué sirve el malestar y el dolor?

He aquí otra pregunta que nuestra cultura consigue que omitamos y que, en cambio, es un conocimiento imprescindible para entender este apasionante juego que es la vida. ¿El malestar y el dolor están aquí solo para molestar y hacer de la vida un valle de lágrimas, o tienen alguna función?

La respuesta, como es evidente, es que tienen una función importantísima: la aparición de malestar es una de las maneras en las que nuestro ser se comunica con nuestra consciencia. El estado base del ser humano es el bienestar, el placer, la calma. Cuando nos sentimos bien sabemos que estamos en equilibrio, que nuestras necesidades están satisfechas. El malestar aparece puntualmente para comunicarnos que hay alguna cosa que no funciona y debe ser cambiada.

Las sensaciones de malestar pueden ser:

Malestar físico: todo tipo de dolor, contracturas musculares, pinchazos, acidez de estómago, retortijones, mareo, cosquilleo, calambre, agotamiento, etc.

Malestar mental: dispersión, aturdimiento, dolor de cabeza, mareo, infoxicación, sensación mental de densidad, peso, opacidad, agobio, etc.

Malestar emocional: miedo, tristeza, rabia, envidia, celos, frustración, culpa, ansiedad, vergüenza, irritabilidad, etc.

Malestar espiritual: desorientación, inquietud, desasosiego, desconexión, estar sombría, confusión, desesperanza, amargura, etc.

Así de simple. Si siento bienestar, sigo adelante porque me indica que todo va bien. Si siento malestar, debo parar y descubrir cuál es el origen de este malestar y ponerle remedio. Una vez he solucionado su origen, las sensaciones de malestar desaparecerán, dejando paso a un pico de placer, seguido del regreso al bienestar. De modo que el malestar es siempre transitorio: desaparece cuando ya hemos hecho lo que debíamos.

El origen del malestar siempre es una necesidad no satisfecha. No necesitamos cosas, sino satisfacer necesidades auténticas que todos los seres humanos compartimos:

Necesidades fisiológicas: respirar, beber, comer, defecar, orinar, descansar, dormir, moverse, protección, restablecer el estado de salud y equilibrio, tener relaciones sexuales o masturbarse, parir, amamantar, menstruar.

Necesidades no fisiológicas: amor, compañía, afecto, creatividad, confianza, compartir, intimidad, seguridad, atención, cuidado, armonía, relajación, duelo, paz, soporte, silencio, espacio, escucha, autonomía, belleza, humor, aprendizaje, contacto, aceptación, espontaneidad, expresión, movimiento, quietud, pertenencia, conexión, libertad, esperanza, empatía, respeto, claridad, reconocimiento, gratitud u honestidad, entre muchas otras.

El proceso de comunicación a través del malestar es el siguiente:

1. Partimos del estado base de bienestar.

2. Aparece la señal de alerta —el aviso de que algo debe ser cambiado— en forma de sensaciones intensas, incomodidad o ligero malestar.

3. Si satisfacemos esa necesidad, somos recompensadas por la desaparición de la señal de alerta y por sensaciones placenteras de premio que nos confirman que volvemos a estar en estado de equilibrio y que nos alientan a satisfacer rápidamente las nuevas necesidades que aparezcan en el futuro. Después del pico de placer regresamos al estado de bienestar.

4. Si no satisfacemos esa necesidad, nuestro ser nos irá mandando señales cada vez más intensas para obligarnos a atenderla: la señal de alarma. Aumentará la señal hasta provocarnos un fuerte malestar o dolor que no nos permita hacer otra cosa que no sea llevar a cabo la acción de satisfacer la necesidad.

Vamos a seguir con el ejemplo de la comida. Cuando se acerca la hora de comer, nuestro cuerpo nos envía señales de alerta para que ejecutemos la acción de comer: ruiditos de estómago, sensación de vacío, ligero mareo, salivación, dispersión, aturdimiento. Si comemos, nos recompensa con el cese de este malestar y la llegada de sensaciones placenteras. Si no comemos, las señales de alerta se convierten en señales de alarma: mal humor, dolor de estómago, imposibilidad de concentrarse, malestar general.

El malestar y el dolor no son nuestros enemigos, sino unos grandes aliados que permiten que nos demos cuenta de lo que debemos resolver para estar bien.

Sin embargo, en el caso de las mujeres la historia se complica, porque durante milenios nuestras necesidades no tenían el derecho de ser satisfechas: primero iba la atención a los familiares y el trabajo, cuya demanda es infinita, y luego íbamos nosotras. Obviamente, nunca quedaba tiempo ni energía para cuidarnos.

Y a día de hoy seguimos legando esta condena a nuestras hijas, con nuestro modelo de madres estoicas, de trabajadoras que dan el ciento veinte por cien, de abuelas que nunca paran. Seguimos legando esta condena mediante el modelo de no escucharnos, no cuidarnos, no sentirnos. El modelo de vivir desconectadas de nosotras mismas, de vivir para los demás, para que los demás estén bien, atendidos, limpios, comidos, queridos, sanos. Todos, menos nosotras.

Las mujeres no nos escuchamos, y nuestro ser empieza susurrando para acabar gritando de la única manera que sabe: provocando malestar. El dolor es el resultado de la no satisfacción de las necesidades que al principio han sido susurradas con dulzura. Las mujeres no paramos hasta caer enfermas, hasta que el dolor es insoportable. Las mujeres no escuchamos a las buenas, así que nuestro cuerpo acaba comunicándose a las malas.

La menstruación no debería doler

Con la menstruación ocurre lo mismo que con el útero: la cultura consigue que lo que ha sido creado con el potencial de provocar bienestar y placer sea experimentado por millones de mujeres con dolor y malestar.

La regla no debería doler por defecto. Si duele es porque no estamos haciendo lo que nuestro cuerpo necesita. Ese dolor no es inútil, sino que es una señal de alarma muy valiosa a la que debemos responder, en primer lugar, averiguando qué no funciona y debe cambiarse y, en segundo lugar, satisfaciendo dicha necesidad.

Menstruar, como cualquier otra función fisiológica, no solo no debería provocar dolor, sino que debería provocar placer. El placer con el que nos premia nuestro cuerpo cuando satisfacemos nuestras necesidades.

Cuando tenemos la regla nuestras necesidades cambian y si seguimos como si nada, sin hacerles caso, nuestro ser acaba gritando a través del dolor cuál es el camino para menstruar con bienestar que tan tercamente evitamos. El dolor menstrual no debería ser percibido como un malestar inútil que hay que silenciar con medicamentos, sino como la manera que tiene nuestro cuerpo de guiarnos para que estemos bien.

Eso no significa que no deberíamos notar nada cuando menstruamos. Primero, la menstruación es un proceso fisiológico que produce sensaciones intensas, como también lo hacen comer o defecar. Segundo, las señales de alerta y alarma son propias de este proceso y nos ayudan a satisfacer las necesidades menstruales.

Deberíamos dejar de poner el foco en las señales de alerta y de alarma y moverlo al bienestar con el que nos recompensa nuestro ser cuando hacemos lo que necesita. A nadie se le ocurre decir que comer es una mierda porque si tienes mucha hambre te duele el estómago y te pones de un humor de perros. Todo lo contrario, comer se considera una actividad placentera, porque no ponemos el foco en las señales de alerta y de alarma, sino en el bienestar que sentimos al satisfacer la necesidad de ingerir alimento.

Cuando aparece el malestar menstrual debemos preguntarnos: ¿qué necesidad no tengo satisfecha? ¿Descanso? ¿Silencio? ¿Movimiento? ¿Expresión? ¿Conexión? ¿Restablecer el estado de salud? Puedes recuperar la lista que tienes unas páginas atrás y seleccionar las que te resuenen cada vez que aparezca el malestar. Una vez sabes lo que necesitas, simplemente, tienes que dártelo.