1

NON riesco a ricordare come mi sentissi in quegli istanti. Ricordo bene che cosa pensavo, però: Tremotino mi sta puntando una pistola alla nuca.

«Che cosa c’è là sotto?»

«Come?»

«Mi hai sentito. Sei rimasto in quel buco per parecchio tempo, tanto che stavo cominciando a pensare che fossi morto, perciò te lo ripeto: che cosa c’è là sotto?»

Mi venne da pensare un’altra cosa: Non può saperlo. Né lui né nessuno.

«La macchina di pompaggio.» Fu la prima cosa che mi venne in mente.

«La macchina di pompaggio? La macchina di pompaggio? È di questo che si tratta, ah-ah?»

«Esatto. Altrimenti, quando piove, il giardino si allaga. E l’acqua scende giù per la strada.» Il cervello mi si era messo in moto. «La macchina è vecchia. Stavo verificando se posso far venire qualcuno dalla città a darci un’occhiata. Sa, il Dipartimento idr…»

«Stronzate. Ah-ah. Che cosa c’è veramente là sotto? L’oro?»

«No. Solo una macchina.»

«Non provare a voltarti, giovanotto. Sarebbe una pessima idea. Sei sceso là sotto armato, ah-ah, per controllare una macchina di pompaggio?»

«No, per via dei topi», dissi. Avevo le labbra secche. «Pensavo che potesse essercene qualcuno.»

«Stronzate. Tutte stronzate. Quella roba lì che cos’è? Un’altra macchina di pompaggio? Non muoverti, guarda soltanto alla tua destra.»

Guardai e vidi il cadavere in decomposizione del grosso scarafaggio ucciso dal signor Bowditch. Non ne era rimasto granché.

Non mi venne in mente niente, neanche un’invenzione scadente come quella che avevo appena tirato fuori, perciò dissi che non lo sapevo, ma l’uomo che nella mia mente avevo ribattezzato Tremotino non parve infastidito dalla cosa. Sapeva di avere il bottino a portata di mano.

«Non fa niente. Andiamo a dare un’occhiata alla cassaforte del vecchio. Della macchina di pompaggio potremo sempre occuparci dopo. Forza, giovanotto, in casa. E se fai il minimo rumore lungo il tragitto, ti faccio saltare la testa. Ma, prima, voglio che ti slacci la cintura, amico, ah-ah, e che lasci cadere la pistola.»

Feci per chinarmi e slacciare i nodi dei legacci. Il calcio dell’arma dell’ometto mi colpì sulla testa, e con una certa forza.

«Ti ho per caso detto di piegarti? Non mi pare. Slacciati il cinturone e basta.»

Ubbidii. La fondina mi finì su un ginocchio e si rovesciò, e la pistola cadde sul pavimento del capanno.

«Bene. Ora puoi riallacciarlo. Bel cinturone, ah-ah.»

(A questo punto la smetterò con tutti questi ah-ah, perché non faceva che ripetere quella specie di esclamazione come se fosse un segno di interpunzione. Lasciatemi solo aggiungere che quel modo di parlare mi sembrava molto tremotinico. In altre parole, spaventoso.)

«Ora voltati.»

Mi voltai e lui fece altrettanto, seguendo il mio movimento, come se fossimo due figurine in un carillon.

«Piano, amico. Piano.»

Uscii dal capanno e lui mi seguì. Nell’altro mondo il cielo era nuvoloso, ma qui c’era il sole. Potevo vedere le nostre ombre, la sua con il braccio teso e l’ombra di una pistola nell’ombra della mano. Il mio cervello era riuscito a passare dalla prima alla seconda marcia, ma ero lontanissimo dal poter innestare la terza. Mi aveva fregato, e alla grande.

Salimmo i gradini della veranda sul retro. Aprii la porta ed entrammo in cucina. Ricordo di aver pensato a tutte le volte che c’ero stato, senza sospettare che di lì a non molto sarei entrato in quella casa per l’ultima volta. Perché quell’ometto mi avrebbe ucciso.

Peccato che non poteva farlo. Non glielo avrei permesso. Pensai a che cosa sarebbe successo se qualcuno avesse scoperto il pozzo dei mondi, e seppi che non potevo lasciarmi ammazzare. Pensai agli agenti di polizia, a una squadra antisommossa o a una pattuglia di soldati che irrompevano nel piccolo cortile della donna delle scarpe, tirando giù le sue corde da bucato e lasciando le sue scarpe nella polvere, spaventandola a morte, e seppi che non potevo lasciarmi ammazzare. Pensai a quegli stessi agenti o soldati che vagavano per la città abbandonata, risvegliando una divinità dormiente, e seppi che non potevo lasciarmi ammazzare. Ma non potevo neanche fermarlo. Bella fregatura.

Ah-ah.

2

Salimmo su per le scale, io davanti e quel Tremotino del cazzo dietro di me. Pensai di scattare bruscamente all’indietro e di farlo rotolare di sotto, ma preferii non provarci. Poteva anche funzionare, ma, in caso contrario, c’era un’ottima probabilità che mi sparasse e mi facesse secco. Se Radar fosse stata lì sarebbe saltata addosso a Tremotino, vecchia o meno che fosse, e probabilmente sarebbe già morta.

«Forza, amico, in camera da letto. Quella con la cassaforte.»

Entrai nella stanza del signor Bowditch. «Hai ucciso il signor Heinrich, vero?»

«Che cosa? Non ho mai sentito niente di più stupido. Hanno già arrestato il colpevole.»

Preferii non insistere. Io sapevo, lui sapeva, e lui sapeva che io sapevo. E sapevo anche altre due cose. La prima: se avessi dichiarato di non conoscere la combinazione della cassaforte e avessi insistito in quella bugia, mi avrebbe ammazzato. La seconda era una variante della prima.

«Apri l’armadio, giovanotto.»

Aprii l’armadio. La fondina vuota mi sbatteva sulla coscia. Che signor pistolero, mi ero dimostrato.

«Ora apri la cassaforte.»

«Se lo faccio, mi ucciderai.»

Ci fu un istante di silenzio mentre assimilava quella verità incontestabile. Poi disse: «No, non lo farò. Ti lascerò qui legato, ah-ah».

Quell’ah-ah ci stava decisamente bene, perché come pensava di poterci riuscire? La signora Richland aveva detto che era un uomo piccolo, più o meno della sua statura, quindi poco più di un metro e sessanta. Io ero trenta centimetri più alto e avevo un fisico da atleta, che negli ultimi tempi ero riuscito comunque ad allenare a forza di lavori in casa e di spostamenti in bici. Legarmi senza l’aiuto di un complice che mi tenesse sotto tiro sarebbe stato impossibile.

«Lo farai? Veramente?» Feci tremare la voce, e credetemi se vi dico che non fu un problema.

«Sì. E adesso apri la cassaforte!»

«Me lo prometti?»

«E va bene, giovanotto. Aprila o ti sparo a un ginocchio e non potrai mai più ballare il tango, ah-ah.»

«Okay. Ma solo se mi prometti di non uccidermi.»

«Te l’ho già promesso. Non insistere se non vuoi che cambi idea. Apri la cassaforte!»

Oltre a tutte le ragioni che avevo per restare vivo, non potevo lasciare che quella voce cantilenante fosse l’ultima cosa che avrei sentito prima di morire. Non potevo e basta. «Okay.»

Mi inginocchiai davanti alla cassaforte. Pensai: Mi ucciderà e, subito dopo, Non posso lasciare che mi uccida e Non glielo permetterò.

Per Radar.

Per la donna delle scarpe.

E per il signor Bowditch, che mi aveva lasciato quel fardello da portare perché, molto semplicemente, non c’era nessun altro a cui affidarlo.

Tutto d’un tratto mi calmai.

«C’è un bel po’ d’oro», dissi. «Non so dove l’ha preso, ma è parecchio. Erano anni che lo usava per pagare le bollette.»

«Piantala di blaterare e apri la cassaforte!» Poi, come se non potesse fare a meno di chiederlo: «Quanto ce n’è?»

«Cavolo, non lo so. Un milione di dollari in pepite, forse. È dentro un secchiello così pesante che non riesco neanche a sollevarlo.»

Non avevo idea di come capovolgere la situazione. Se fossi stato faccia a faccia con quello stronzo di un nanerottolo forse ce l’avrei fatta, ma non con la canna di una pistola a pochi centimetri dalla nuca. Da quando avevo raggiunto un livello quasi universitario negli sport che praticavo, però, avevo imparato a spegnere il cervello durante le partite e a lasciare che fosse il mio corpo a prendere il comando. Era questo che dovevo fare. Non avevo altra scelta. A volte, nelle partite di football, quando eravamo in svantaggio e soprattutto in trasferta, con centinaia di persone che ci fischiavano, mi concentravo sul quarterback avversario e mi dicevo che era un maledetto figlio di puttana e che non lo avrei semplicemente placcato: gli sarei passato sopra come un carro armato. Non funzionava granché bene, a meno che il quarterback in questione non fosse un pallone gonfiato che pensava solo a sfotterti dopo aver giocato una grande partita, ma con il tizio che mi puntava la pistola addosso funzionò alla perfezione. Aveva una voce irridente, e non ebbi nessun problema a odiarlo.

«Piantala di perdere tempo, sacco di merda. Apri la cassaforte, se vuoi ancora camminare con tutte e due le gambe.»

Era molto più probabile che avesse in mente di non farmi camminare mai più.

Girai la ghiera prima a destra, poi a sinistra… infine di nuovo a destra. Tre numeri più avanti, poi uno indietro. Mi arrischiai a sbirciare dietro le spalle e vidi una faccia lunga e ossuta – una faccia quasi da faina – sotto un vecchio berretto dei White Sox con una corona in alto e un cerchietto rosso che corrispondeva alla O di Sox. «Posso tenere almeno qualche pepita?»

Fece una risatina nervosa e cattiva. «Aprila! Smettila di guardarmi e aprila!»

Inserii l’ultimo numero della combinazione e tirai la maniglia. Non potevo vederlo mentre sbirciava da sopra la mia spalla, ma potevo avvertirne il puzzo acido di sudore, il classico odore che ti resta incollato alla pelle se non ti lavi da parecchio.

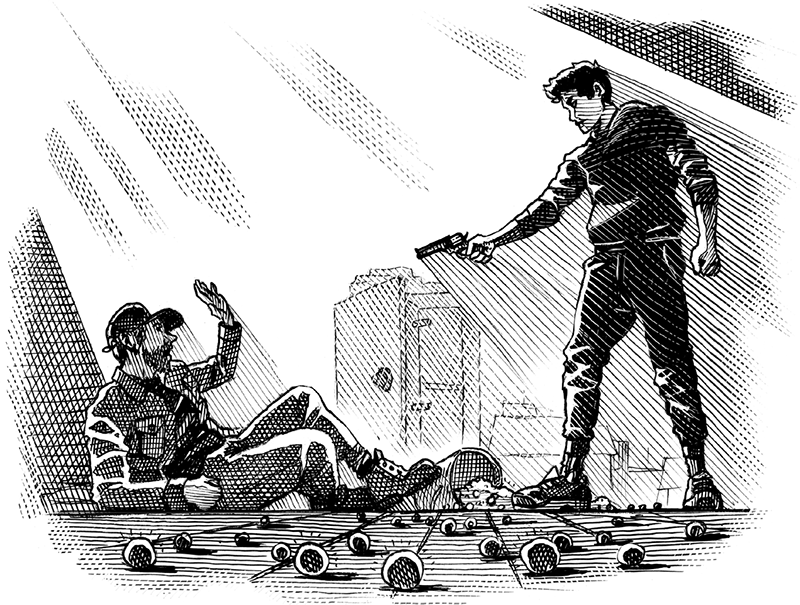

La cassaforte si aprì. Non esitai, perché chi esita è perduto. Afferrai il secchiello dal bordo e lo rovesciai tra le ginocchia. Le pepite d’oro si riversarono dappertutto, rotolando sul pavimento in ogni direzione. Nello stesso istante mi tuffai dentro l’armadio. L’ometto sparò, e la detonazione fu appena più forte di un petardo. Sentii la pallottola fischiarmi tra la spalla e l’orecchio, trapassando la manica di una delle vecchie giacche del signor Bowditch, che ebbe un sussulto.

Il signor Bowditch aveva una gran quantità di scarpe; Dora ne sarebbe stata invidiosa. Ne afferrai una bella robusta, rotolai su un fianco e gliela tirai addosso. L’ometto la schivò. Gli tirai anche l’altra. Provò a scansarsi, ma venne colpito in pieno petto. Indietreggiò, incespicando sulle pepite d’oro che stavano ancora rotolando, e perse l’equilibrio. Cadde di schiena, a gambe larghe, però riuscì a mantenere la presa sulla pistola. Era molto più piccola della .45 del signor Bowditch, il che probabilmente spiegava perché il rumore dello sparo fosse stato così attutito.

Non provai ad alzarmi in piedi: mi accovacciai, piuttosto, caricando tutto il peso sulle cosce. Poi volai sopra le pepite che ancora rotolavano e atterrai sopra l’ometto. Io ero grosso; lui era piccolo. L’aria gli esplose dai polmoni con un sibilo. Aveva gli occhi fuori dalle orbite. Le labbra erano rosse e lucide di saliva.

«Levati… di… dosso!» disse, quasi senza fiato.

Povero illuso. Cercai di afferrargli la mano che impugnava la pistola, mancai la presa e riprovai immediatamente, prima che potesse puntarmela in faccia. Partì un secondo colpo. Non sapevo dove fosse finita la pallottola e non aveva importanza: contava solo che non mi avesse centrato. Il suo polso era scivoloso per il sudore, perciò lo artigliai con tutte le mie forze e glielo torsi. Sentii uno schianto secco, e l’ometto lanciò uno strillo acuto. La pistola gli sfuggì di mano e rimbalzò sul pavimento. La raccolsi e gliela puntai contro.

Urlò di nuovo e si portò la mano sana davanti alla faccia, come se potesse bastare a fermare una pallottola. L’altra mano penzolava dal polso spezzato, che stava già cominciando a gonfiarsi. «No, non farlo! Non spararmi, ti prego!»

Stavolta, niente ah-ah del cazzo.

3

Forse a questo punto vi sarete fatti una buona opinione sul giovane Charlie Reade: il classico eroe da romanzo di avventure. Sono il ragazzo che aveva badato a suo padre anche mentre beveva, che aveva pulito il suo vomito, aveva pregato perché si disintossicasse dall’alcol (in ginocchio!), ed era stato esaudito. Sono il ragazzo che aveva salvato un vecchio appena caduto da una scala nel tentativo di pulire le grondaie. Il ragazzo che era andato a trovare quel vecchio in ospedale e si era preso cura di lui quando era tornato a casa. Che si era innamorato del fedele cane del vecchio, e ne era stato ricambiato. Mi ero legato in vita un cinturone con una pistola .45 e avevo coraggiosamente affrontato un corridoio buio (per non parlare delle bestie enormi che ci vivevano) per sbucare su un altro mondo, dove ero diventato amico di un’anziana signora con la faccia rovinata, che collezionava scarpe. Sono il ragazzo che aveva avuto la meglio sull’assassino del signor Heinrich facendo astutamente cadere delle pepite d’oro sul pavimento in modo che l’ometto perdesse l’equilibrio e scivolasse. Cavolo, praticavo addirittura due sport, e a ottimi livelli! Ero alto e forte, senza un filo di acne! Perfetto, non vi pare?

Peccato che fossi anche il ragazzo che infilava i petardi nelle cassette della posta, facendo saltare in aria quelle che potevano essere lettere importanti. Ero il ragazzo che aveva spalmato merda di cane sul parabrezza dell’auto del signor Dowdy, e che aveva spremuto della colla liquida nel blocchetto di accensione della vecchia Ford Wagon della signora Kendrick, il giorno in cui, insieme a Bertie Bird, l’aveva trovata aperta. Ero il ragazzo che rovesciava le lapidi al cimitero e che rubava nei negozi. Bertie Bird era sempre stato con me in tutte quelle spedizioni, ed era stato lui a telefonare alla scuola elementare per segnalare una bomba, ma io non lo avevo fermato. E c’erano anche altre cose, che non vi dirò perché me ne vergogno troppo. Mi limiterò a farvi presente che avevamo spaventato dei bambini al punto che erano scoppiati a piangere e se l’erano fatta addosso.

Niente di cui andare fieri, non vi pare?

Ed ero infuriato con quell’ometto con i pantaloni di fustagno lerci, la giacca della tuta Nike e i capelli unti e stopposi che gli ricadevano sulla faccia da faina, coprendogli la fronte. Ero infuriato (ovviamente) perché mi avrebbe ammazzato una volta recuperato l’oro; aveva già ucciso una volta, quindi per quale motivo non avrebbe dovuto farlo di nuovo? Ero infuriato perché, se mi avesse ammazzato, i poliziotti – magari diretti dal detective Gleason e dai suoi due intrepidi scagnozzi, gli agenti Witmark e Cooper – sarebbero entrati nel capanno durante le loro indagini e avrebbero scoperto qualcosa che avrebbe fatto sembrare l’omicidio di Charles McGee Reade insignificante al confronto. Ma, soprattutto, ero infuriato – magari non ci crederete, ma vi giuro che è così – perché l’intrusione di quell’ometto rendeva tutto più complicato. Dovevo denunciarlo alla polizia? In quel caso l’oro sarebbe stato scoperto, e sarei stato costretto a rispondere a una marea di domande. Anche se avessi raccolto tutte le pepite e le avessi rimesse nella cassaforte, ci avrebbe pensato il signor Ah-Ah a parlarne alla polizia. Forse per ottenere un trattamento di favore dal procuratore distrettuale, o forse solo per farmi un dispetto.

La soluzione al mio problema era ovvia. Se fosse morto, non avrebbe potuto dire niente a nessuno. A meno che le orecchie della signora Richland non fossero state ipersensibili quanto i suoi occhi (e i due colpi di pistola non erano stati forti, in realtà), la polizia non sarebbe venuta. Avevo perfino un posto dove nascondere il cadavere.

O no?

4

Sebbene avesse ancora la mano davanti alla faccia, potevo vedere i suoi occhi attraverso le dita. Azzurri, striati di rosso e pieni di lacrime. Sapeva che cosa stavo pensando di fare; poteva leggermelo in faccia.

«No. Ti prego. Lasciami andare. O chiama la polizia, se proprio devi. Ma non uc-c-c-idermi!»

«Perché, tu non volevi uccidere me?»

«Non lo avrei mai fatto! Lo giuro su Dio, lo giuro sulla tomba di mia madre, lo giuro!»

«Come ti chiami?»

«Derek! Derek Shepherd!»

Lo colpii in faccia con la canna della sua pistola. Potrei dirvi che lo avevo fatto senza intenzione, o che non sapevo che lo avrei fatto finché non era successo, ma sarebbero bugie belle e buone. Sapevo eccome quel che facevo, e mi piaceva l’idea. Gli partì uno schizzo di sangue dal naso, e un rivolo gli colò anche dalla bocca.

«Credi che non abbia mai visto Grey’s Anatomy in tv, stronzo? Come ti chiami?»

«Justin Townes.»

Lo colpii di nuovo. Cercò di ritrarsi e non fu una buona idea. Non sono particolarmente veloce di gambe, ma ho i riflessi pronti. Sono quasi sicuro che quella seconda botta gli ruppe il naso, anziché farglielo solo sanguinare. Lanciò un grido… ma gli uscì fuori solo un sibilo acuto.

«Devi aver pensato che non conosca neppure Justin Townes Earle. Ho perfino uno dei suoi album. Hai solo un’ultima possibilità, testa di cazzo. Dopodiché ti pianto una pallottola in fronte.»

«Polley», disse. Il naso gli si stava gonfiando – in realtà, gli si stava gonfiando tutto un lato della faccia – e sembrava che avesse un brutto raffreddore. «Chris Polley.»

«Tirami il tuo portafogli.»

«Non ce l’ho…»

Si accorse che stavo per far scattare il braccio all’indietro e sollevò di nuovo la mano sana. Avevo dei piani per quella mano, che probabilmente daranno un duro colpo alla stima che provate nei miei confronti, ma non dovete dimenticare che mi trovavo in una gran brutta situazione. E poi, stavo pensando di nuovo alla fiaba di Tremotino. Forse non sarei riuscito a fare in modo che quel bastardo affondasse un piede nel terreno e si spezzasse in due, ma potevo comunque farlo scappare a gambe levate. Come l’Omino di pan di zenzero, ah-ah.

«Okay, okay!»

Si sollevò per infilare una mano nella tasca posteriore dei calzoni di fustagno, che non erano solo sporchi: facevano letteralmente schifo. Quanto alla giacca della tuta, aveva una manica strappata e i polsini sfilacciati. Dovunque vivesse quel tizio, certamente non si trattava dell’Hilton. Il portafogli era malconcio e consumato. Lo aprii quanto bastò per vedere un’unica banconota da dieci dollari e una patente a nome di Christopher Polley. Nella foto era più giovane e la sua faccia era integra. Richiusi il portafogli e me lo infilai nella tasca posteriore, insieme al mio. «A quanto pare la patente ti è scaduta nel 2008. Ti conviene rinnovarla, sempre che tu riesca a uscire vivo da qui.»

«Non posso…» cominciò a rispondere, poi si tappò la bocca.

«Non puoi rinnovarla? Te l’hanno ritirata? Guida in stato di ebbrezza? O sei finito in prigione? È per questo che ti ci è voluto così tanto per rapinare e uccidere il signor Heinrich? Perché eri a Stateville?»

«Non a Stateville.»

«Dove, allora?»

Rimase in silenzio, e decisi che non aveva importanza saperlo. Come avrebbe detto il signor Bowditch, non era pertinente.

«Come hai fatto a sapere dell’oro?»

«Ho visto delle pepite nel negozio del crucco. Prima di finire in prigione.» Avrei potuto chiedergli come avesse scoperto la provenienza di quell’oro, e come avesse fatto a incastrare quel poveraccio di Dwyer, ma ero sicuro di conoscere già entrambe le risposte. «Lasciami andare, ti giuro che non mi farò più vedere.»

«Questo è poco ma sicuro, perché sarai in galera, e non in un semplice carcere di contea. Chiamo la polizia, Polley. Ti sbatteranno dentro per omicidio, e adesso di’ pure ‘Ah-ah’, se ne hai voglia.»

«Dirò tutto! Racconterò dell’oro! E te lo porteranno via!»

In realtà sarebbe rimasto a me, perché questo diceva il testamento, ma lui non poteva saperlo.

«È vero», dissi. «Grazie per avermelo fatto notare. Non mi resta che gettarti nel buco insieme alla macchina di pompaggio, allora. Per mia fortuna sei piccoletto, e non dovrò nemmeno sforzare troppo la schiena, per sollevarti.»

Alzai la pistola. Potrei dirvi che era un bluff, ma non sono sicuro che lo fosse. Lo odiavo anche per aver messo sottosopra la casa del signor Bowditch; anzi, per averla profanata. E, come credo di aver già detto, ucciderlo avrebbe semplificato di parecchio le cose.

Non gridò – non credo che avesse abbastanza aria nei polmoni per farlo –, ma gemette. I pantaloni gli si bagnarono all’altezza dell’inguine. Abbassai la pistola… un pochino.

«Immaginiamo che io ti dia la possibilità di vivere, Polley. Anzi, di andartene senza finire nelle mani della polizia. La cosa ti interesserebbe?»

«Sì! Sì! Lasciami andare e prometto che non mi farò più vedere!»

Un’uscita degna di Tremotino, pensai.

«Come ci sei arrivato fin qui? A piedi? Hai preso l’autobus fino a Dearborn Avenue?» Vista quell’unica banconota nel portafogli, dubitavo che fosse venuto con una Yuber. Probabilmente aveva ripulito il negozio del signor Heinrich – i gioielli trovati addosso a Dwyer sembravano deporre a favore di quest’ipotesi –, ma se anche fosse stato così, non aveva ancora convertito la refurtiva in contanti. Forse non sapeva come fare. Poteva anche essere scaltro, però non significava necessariamente che fosse intelligente. O che avesse i contatti giusti.

«Sono venuto dal bosco.» Indicò con la mano sana la zona verde alle spalle della proprietà del signor Bowditch, ossia il poco che rimaneva della foresta che aveva coperto quella parte della città fino a un secolo prima.

Diedi un’altra occhiata ai suoi pantaloni lerci e alla giacca della tuta strappata. La signora Richland non aveva detto che i pantaloni dell’ometto erano sporchi, e un simile particolare non le sarebbe certo sfuggito – aveva spirito d’osservazione –, ma lo aveva visto qualche giorno prima. Mi venne il sospetto che non fosse solo venuto dal bosco, ma che ci avesse vissuto. Da qualche parte, non lontano dalla staccionata dietro casa, doveva esserci un pezzo di tela cerata raccolto tra i rifiuti che gli serviva da riparo e per custodire i pochi oggetti di sua proprietà. Quanto ai gioielli rubati al signor Heinrich, dovevano essere sepolti nelle vicinanze, come avrebbe fatto un pirata in una storia di avventure. Con l’unica differenza che, nei romanzi di avventure, i pirati seppellivano i loro dobloni e le loro monete d’argento dentro un forziere, mentre Polley doveva avere usato una sacca di tela con un adesivo sul quale campeggiava la scritta: SERVIZIO ABBONAMENTI D’AMERICA.

Se avevo ragione, il luogo dove si era accampato doveva essere abbastanza vicino da permettergli di tenere d’occhio un certo Charles Reade. Aveva saputo il mio nome da Heinrich. Forse mi aveva visto quando ero andato a Stantonville. E dopo che, frugando dentro casa, si era trovato davanti a una cassaforte inespugnabile, aveva deciso di aspettare me, convinto che sarei tornato a prendere l’oro. Perché era questo che avrebbe fatto lui.

«Alzati. Scendiamo di sotto. E attento alle pepite, se non vuoi cadere un’altra volta.»

«Posso prenderne qualcuna? Tre o quattro al massimo? Sono al verde, amico!»

«E poi che cosa te ne fai? Le usi per pagarti un pranzo da McDonald’s?»

«Conosco un tizio a Chicago. Non mi darà tutti i soldi che valgono, ma…»

«Puoi prenderne tre.»

«Cinque?» rilanciò, cercando di sorridermi come se non fosse stato deciso a togliermi di mezzo non appena avessi aperto la cassaforte.

«Quattro.»

Si piegò e le raccolse in fretta e furia con la mano sana, preparandosi a infilarle nella tasca dei pantaloni.

«Erano cinque. Tirane fuori una, subito.»

Mi lanciò un’occhiata furibonda – un’occhiata da Tremotino – e fece cadere a terra una pepita, che rotolò sul pavimento. «Sei un ragazzo davvero crudele.»

«Sentirmelo dire da San Francesco d’Assisi in persona mi riempie di vergogna.»

Inarcò il labbro superiore, snudando i denti giallognoli. «Vaffanculo.»

Sollevai la sua pistola, che credo fosse una .22 automatica. «Non dovresti mai mandare affanculo una persona che ha un’arma in mano. Non è una buona idea, ah-ah. Ora scendi a pianterreno.»

Uscì dalla camera del signor Bowditch, stringendosi il polso rotto al petto e le pepite nella mano sana. Lo seguii. Superammo il salotto ed entrammo in cucina. Si fermò sulla porta.

«Forza, fuori. E attraversa il giardino.»

Si voltò a guardarmi, con gli occhi sgranati e le labbra che gli tremavano. «Mi ammazzerai e mi getterai in quel buco!»

«Non ti avrei lasciato prendere quelle pepite se avessi deciso di ammazzarti», risposi.

«Te le riprenderai dopo avermi ucciso!» Stava per ricominciare a piangere. «E mi getterai dentro quel b-b-buco!»

Scossi il capo. «C’è una staccionata e tu hai un polso fratturato. Non riuscirai mai a scavalcarla se non ti do una mano.»

«Ce la faccio! Non voglio il tuo aiuto!»

«Cammina, avanti», dissi.

Riprese a camminare, piangendo, sicuro che gli avrei sparato alla nuca. Perché, anche in questo caso, era quello che avrebbe fatto lui, al posto mio. Smise di frignare solo quando superammo la porta aperta del capanno e si rese conto di essere ancora vivo. Raggiungemmo la staccionata, che era alta più o meno un metro e mezzo – quanto bastava per impedire a Radar di scappare, quando era ancora giovane.

«Non voglio più vederti da queste parti.»

«Non succederà.»

«Mai più.»

«Te lo prometto.»

«Ci vuole una stretta di mano, allora», dissi, e gli tesi la mia.

La prese. Come ho già detto era scaltro, ma non molto intelligente. Gliela torsi e sentii il rumore dell’osso che si spezzava. Lanciò un urlo e cadde in ginocchio, con entrambe le mani strette al petto. Mi infilai la .22 alla cintola, come il cattivo di un film, mi piegai per afferrarlo e lo sollevai. Fu facile. Non pesava neanche settanta chili, e a quel punto ero così carico che l’adrenalina mi schizzava fuori dalle orecchie. Lo scagliai oltre la staccionata. Cadde di schiena su un mucchio di foglie secche e rami spezzati, lanciando piccoli strilli di dolore. Le mani gli penzolavano, inerti. Mi sporsi sopra la staccionata come le lavandaie dei racconti quando si preparano ad ascoltare l’ultimo pettegolezzo del villaggio.

«Vattene, Polley. Scappa, e non tornare mai più.»

«Mi hai spezzato le mani. Mi hai spezzato queste cazzo di…»

«Ringrazia che non ti ho sparato!» gli urlai. «Avrei voluto farlo, c’è mancato poco, e se ti rivedo anche solo una volta ti ammazzo! Ora vattene! Finché puoi ancora farlo!»

Mi lanciò un’occhiata, con gli occhi azzurri spalancati e la faccia gonfia e sporca di lacrime e muco. Poi si voltò e si inoltrò fra i pochi alberi giovani che avevano preso il posto della foresta di Sentry, stringendosi al petto le mani fratturate. Lo guardai allontanarsi, senza il minimo rimorso per ciò che avevo fatto.

Niente di cui andare fieri.

Sarebbe tornato? Non certo con i polsi fratturati. Avrebbe raccontato tutto a un amico o a un complice? Dubitavo che Polley ne avesse. Sarebbe andato alla polizia? Valutando ciò che sapevo sul conto di Heinrich, l’idea rasentava il ridicolo. A parte tutte queste considerazioni, la verità era che non me l’ero sentita, di ucciderlo a sangue freddo.

Rientrai in casa e raccolsi le pepite d’oro. Si erano sparse dappertutto e ci volle del tempo per recuperarle, più di quanto era durato lo scontro con Polley. Le rimisi in cassaforte, insieme al cinturone e alla fondina, poi me ne andai. Mi assicurai di sfilare la maglietta dai pantaloni in modo che coprisse la pistola che mi ero infilato alla cintola, ma fui comunque felice di constatare che la signora Richland non era in piedi in fondo al vialetto, a schermarsi gli occhi con la mano.

5

Scesi giù per la collina a passo lento, perché le gambe mi tremavano. Cavolo, anche la mente mi tremava. Ero già sui gradini della veranda quando mi resi conto di avere fame. Anzi, una fame da lupi.

Radar mi aspettava, ma mi accolse senza la frenesia che mi sarei aspettato; si limitò a sventolare la coda, felice, a fare un paio di saltelli e a strofinarmi la testa contro la coscia, prima di tornare al suo tappetino. Mi resi conto che mi ero immaginato un’accoglienza più festosa perché mi sembrava che fosse trascorsa un’eternità da quando l’avevo lasciata. In realtà, si era trattato di tre ore, non di più. Ma in quelle ore era successo di tutto: cose che ti cambiano la vita. Pensai alle parole di Scrooge in Canto di Natale: «Gli spiriti hanno fatto tutto in una notte sola».

C’era del pasticcio di carne avanzato in frigo, e mi preparai un paio di panini, abbondando con il ketchup. Dovevo fare il pieno di energie, perché la mia giornata era appena all’inizio. Avevo un sacco di cose da preparare, per l’indomani. Non sarei tornato a scuola e, probabilmente, al rientro, mio padre non mi avrebbe trovato a casa. Volevo cercare la meridiana della quale aveva parlato il signor Bowditch. Non avevo più il minimo dubbio che esistesse, o che potesse invertire il corso del tempo per l’anziano pastore tedesco che sonnecchiava sul suo tappetino in salotto. Ero meno sicuro che sarei riuscito a far scendere a Radar tutti quei gradini, e non avevo idea di come avrei fatto a farle percorrere i sessanta, ottanta, forse addirittura cento chilometri che servivano per raggiungere la città. C’era una sola cosa della quale ero certo: non potevo permettermi di aspettare.

6

Mentre mangiavo, riflettei. Se dovevo andarmene insieme a Radar, dovevo lasciarmi alle spalle una falsa pista che conducesse dappertutto fuorché a casa del signor Bowditch. Mi venne un’idea mentre raggiungevo il garage, e pensai che avrebbe funzionato. Doveva funzionare.

Presi la carriola di mio padre, ma anche un’altra cosa che mi sarebbe tornata utile. Su uno degli scaffali c’era una confezione di idrossido di calcio, comunemente noto come calce. Perché papà ne teneva sempre una in garage? Semplice: per gli scarafaggi. Ce n’erano sia in cantina, sia in garage. Misi il sacco con la calce sulla carriola, poi entrai in casa e mostrai a Radar il suo guinzaglio.

«Se ti porto fino in cima alla collina, farai la brava?»

Mi assicurò con gli occhi che lo sarebbe stata, perciò le misi il guinzaglio e ci avviammo verso il numero 1 di Sycamore: io spingevo la carriola e lei mi trotterellava accanto. La signora Richland era tornata al suo posto d’osservazione, e mi sarei quasi aspettato che mi chiedesse che cos’era stato tutto quel baccano, un paio d’ore prima. Non lo fece, e si limitò a domandarmi se intendevo fare qualche altro lavoretto di manutenzione. Le risposi di sì.

«È molto bello da parte tua. Immagino che gli eredi metteranno in vendita la casa, vero? Forse ti pagheranno anche, ma non ci conterei troppo. Gli avvocati sono tirchi per natura. Spero che i nuovi proprietari non decidano di far demolire la casa, perché ora ha un aspetto molto migliore. Sai per caso chi l’ha ereditata?»

Le risposi che non ne avevo idea.

«Be’, se dovessi scoprire quanto chiedono per la proprietà, fammelo sapere. Stavamo pensando di vendere anche noi.»

Quel «noi» lasciava intendere che esistesse anche un signor Richland. Chi ne aveva mai sentito parlare?

Dissi che lo avrei fatto senz’altro (neanche per sogno!), e spinsi la carriola dietro la casa, con il guinzaglio di Radar arrotolato intorno al polso. La signorina si muoveva bene, ma la passeggiata fino in cima alla collina non era stata particolarmente lunga. Le decine di chilometri fino alla città abbandonata, invece? Non ce l’avrebbe mai fatta.

Radar si mostrò più calma, questa volta, però non appena la liberai dal guinzaglio andò dritta al divano del salotto, lo annusò da cima a fondo e ci si stese accanto. Le portai una ciotola piena d’acqua, poi mi diressi verso il capanno con il sacco di calce. Ne versai un po’ sui resti dello scarafaggio e notai con stupore che il processo di decomposizione subiva un’accelerazione impressionante. Ci fu un sibilo, seguito da un gorgoglio. Una nebbiolina si levò dai resti, che nel giro di pochi secondi si trasformarono in una pozza di fanghiglia.

Raccolsi da terra la pistola, la riportai in casa e la misi dentro la cassaforte. Vidi un paio di pepite che erano rotolate in un angolo e le infilai nel secchiello insieme al resto dell’oro. Quando scesi a pianterreno, Radar dormiva della grossa.

Bene, pensai. Dormi più che puoi, perché domani sarà una giornata impegnativa per te, signorina.

Per me lo era già quella che stavo vivendo, ma anche questo era un bene. Non mi impediva di pensare all’altro mondo – i papaveri rossi sui lati del sentiero, la donna delle scarpe con la faccia semicancellata, le torri di vetro della città –, ma tenermi occupato probabilmente inibiva una qualunque reazione ritardata all’incontro ravvicinato con Christopher Polley. E lo era stato, ravvicinato. Parecchio.

Quel piccolo bastardo era troppo occupato a cercare l’oro per interessarsi alle pile di libri e riviste accatastate in corridoio tra la cucina e la porta di servizio. Lasciai i libri dov’erano, ma trascorsi un’ora trasportando con la carriola le riviste – legate opportunamente con delle corde – fino al capanno. Ne sistemai alcune sopra i resti dello scarafaggio, e impilai le altre vicino al pozzo dei mondi. Quando fossi sceso di nuovo – anzi, quando fossimo scesi tutti e due –, avrei sistemato quelle pile sopra le tavole di legno, cercando di coprire completamente l’apertura.

Quando ebbi finito, rientrai e svegliai Radar. Le presi un biscotto dalla dispensa e la riaccompagnai a casa. Rammentai a me stesso di portare con noi la sua scimmietta, il giorno dopo. Le avrebbe fatto piacere averla, una volta che fossimo arrivati nel luogo dove eravamo diretti. Sempre che non fosse precipitata giù da quei gradini, trascinandomi con sé.

E sempre che avesse accettato di scenderli, quei gradini.

Quando fui a casa misi la .22 automatica di Polley, il suo portafogli e qualche provvista nello zaino – non molto: il grosso lo avrei preso l’indomani dalla dispensa del signor Bowditch – e mi sedetti per scrivere a mio padre. Avrei voluto rimandare, ma sapevo di non potermelo permettere. Era una lettera difficile da scrivere.

Caro papà,

quando torni troverai la casa deserta, perché sono andato a Chicago insieme a Radar. Ho trovato una persona su Internet che è riuscita a migliorare la salute e la vitalità dei cani anziani con successi incredibili. È da un po’ che so di questo tizio, ma non ho voluto parlartene perché ho ben presente che cosa pensi di queste «cure da ciarlatani». Forse hai ragione anche in questo caso, però posso permettermi di spendere senza problemi i 750 dollari che mi chiede, visto tutto quello che ho ereditato. Non ti dirò di non preoccuparti perché so che lo farai, anche se in realtà non c’è niente da temere. Ti chiedo solo una cosa: per favore, non affogare le tue preoccupazioni nell’alcol. Se dovessi tornare e scoprire che hai ricominciato a bere, mi spezzeresti il cuore. Non provare a chiamarmi, perché spegnerò il cellulare. (Tenerlo acceso o spento non avrebbe fatto alcuna differenza, nel posto in cui ero diretto.) Tornerò, e se questa cosa funziona avrò con me un cane nuovo di zecca!

Fidati di me, papà. So che cosa faccio.

Ti voglio bene.

Charlie

Be’, almeno speravo di saperlo.

Misi la lettera in una busta, sulla quale scrissi Papà, e la lasciai sul tavolo della cucina. Poi aprii il portatile e scrissi una mail a dsilvius@hillviewhig.edu, mettendoci dentro più o meno le stesse cose. Pensai che se la signora Silvius fosse stata nella stanza mentre digitavo al computer, avrebbe sentito puzza di imbroglio. Impostai la mail in modo che le arrivasse in ufficio il giovedì pomeriggio. Due giorni di assenza ingiustificata forse potevo concedermeli, ma tre no di sicuro. Il mio scopo era lasciare che papà si godesse il suo ritiro il più a lungo possibile. Potevo sperare che la signora S. non gli telefonasse subito dopo aver ricevuto la mia e-mail, ma sapevo che probabilmente lo avrebbe fatto e, a quel punto, papà sarebbe stato comunque sulla via del ritorno. Il vero obiettivo, in ogni caso, era far sapere al maggior numero di persone possibile che ero diretto a Chicago.

A questo scopo telefonai alla centrale di polizia e chiesi del detective Gleason. Quando venne all’apparecchio gli domandai se avesse trovato qualche indizio sull’effrazione al numero 1 di Sycamore Street. «Ho voluto chiederglielo oggi perché domani porto il cane del signor Bowditch a Chicago. Ho trovato una persona che esercita laggiù, e che ha già fatto miracoli con i cani anziani.»

Gleason mi rispose che non c’erano novità, come avevo ampiamente previsto. Al responsabile dell’effrazione avevo provveduto di persona… o almeno lo speravo. Gleason mi augurò buona fortuna con il cane, e fu un augurio che mi tenni ben stretto.

7

Quella sera misi tre pillole in mezzo ai croccantini di Radar. Gliene avrei date altre tre l’indomani. Non ne erano rimaste molte nella confezione, ma forse andava bene così. Non sapevo con certezza in che cosa consistessero, però mi ero fatto l’idea che fossero anfetamine per cani. Le accorciavano la vita nello stesso istante in cui la mandavano su di giri. Mi dissi che dovevo solo riuscire a farle scendere quei gradini, dopodiché… be’, non sapevo che cosa sarebbe successo.

Il mio telefono aveva ripreso a funzionare (anche se avevo dovuto resettarlo perché fosse impostato sull’ora corretta), e verso le sette squillò. Sul display vidi scritto Papà. Accesi la tv e alzai appena il volume prima di rispondere.

«Ehi, Charlie, va tutto bene?»

«Benissimo. Ti sei arrampicato su qualche albero?»

Scoppiò a ridere. «Niente alberi. Qui piove. In compenso, lo spirito di squadra è a mille. Un sacco di tizi delle assicurazioni che danno i numeri. Che cosa stai guardando, in tv?»

«SportsCenter.»

«Il cane sta bene?»

«Rades?» La vidi alzare gli occhi dal suo tappetino. «Sta bene, sì.»

«Mangia sempre?»

«Si è sbafata tutta la cena, e ha leccato addirittura la scodella.»

«Mi fa piacere sentirtelo dire.»

Chiacchierammo un altro po’. Sembrava tranquillo, perciò immagino che riuscissi a nascondergli bene il mio stato d’animo. La cosa mi rendeva felice e al tempo stesso mi faceva vergognare di me stesso.

«Ti chiamo domani sera, se vuoi.»

«No, pensavo di uscire a mangiare un hamburger e a giocare a minigolf con qualche amico.»

«E le ragazze?»

«Be’… potrebbe esserci anche qualche ragazza, sì. Ti avverto se succede qualcosa. Se la casa prende fuoco, per esempio.»

«Ottima idea. Dormi bene, Chip.»

«Anche tu.» Da dove ero seduto, potevo vedere la lettera sul tavolo della cucina. Non mi piaceva mentire a mio padre, ma non avevo altra scelta. Era una situazione straordinaria.

Spensi la tv e mi preparai ad andare a letto alle otto, per la prima volta da un’eternità. Però avevo intenzione di alzarmi molto presto. «Chi ben comincia è a metà dell’opera», come diceva sempre mia madre. A volte non riuscivo a ricordare che aspetto avesse se non guardavo una sua foto, ma sapevo a memoria tutti i suoi modi di dire. La mente è una macchina davvero strana.

Chiusi a chiave la porta di casa, però non perché avessi paura di Polley. Probabilmente sapeva dove abitavo, ma aveva tutti e due i polsi fratturati e la sua pistola era in mano mia. Era anche senza soldi e senza documenti. Avrei scommesso che stava già facendo l’autostop per arrivare a Chicago, dove avrebbe cercato di convertire in moneta sonante quelle quattro pepite d’oro. Se anche fosse riuscito a venderle, ero convinto che non avrebbe ottenuto più di venti centesimi per ogni dollaro del loro valore, e per me andava più che bene così. Gran bella roba. Ogni volta che cominciavo a provare pena per lui, o a sentirmi in colpa per ciò che avevo fatto, pensavo a quando mi aveva premuto la canna della sua automatica contro la nuca dicendomi di non voltarmi, perché sarebbe stata una pessima idea. Ero contento di non averlo ucciso, comunque. Su questo non c’erano dubbi.

Mi esaminai con attenzione allo specchio mentre mi lavavo i denti. Pensai che avevo l’aspetto di sempre, il che era quasi sorprendente dopo tutto quello che era successo. Mi pulii la bocca, mi girai e vidi Radar acquattata sulla porta del bagno. Mi chinai e la accarezzai ai lati del muso. «Vuoi partire per una bella avventura domattina?»

Scodinzolò e si spostò nella camera degli ospiti, sdraiandosi ai piedi del mio letto. Controllai di nuovo la sveglia per assicurarmi che fosse puntata sulle cinque del mattino, poi spensi la luce. Mi sarei aspettato di metterci parecchio a addormentarmi, dopo tutte le emozioni di quella giornata, e invece sentii il sonno arrivare quasi subito.

Mi chiesi se avessi davvero intenzione di rischiare la vita e di ficcarmi in un mare di guai sia con mio padre sia con la scuola, e tutto per un vecchio cane che, calcolando i suoi anni con i parametri della sua razza, aveva già avuto una vita bella lunga. La risposta mi sembrava sì, ma non era solo per questo che ero pronto all’avventura. C’entrava anche il fascino di quel viaggio, costellato di misteri. Avevo scoperto un altro mondo, Cristo santo. Volevo visitare la città con le torri verdi e scoprire se fosse veramente Oz, ma con un mostro terribile nascosto nelle sue viscere – Gogmagog – invece di un impostore che proiettava la propria voce da dietro una tenda. Volevo trovare la meridiana e scoprire se ciò che aveva detto il signor Bowditch sul suo conto fosse vero. E poi, dovete ricordare che avevo diciassette anni, l’età perfetta per le avventure e per le decisioni sciocche.

Comunque, prima di tutto veniva Radar. Le volevo bene, e avrei fatto di tutto perché non morisse.

Mi spostai su un fianco, e mi addormentai.