1

RADAR salì nel cesto senza protestare, anche se ebbe un attacco di tosse che non mi piacque affatto. Io e Claudia aspettammo che pian piano si calmasse e alla fine cessasse. Usò l’orlo del suo vestito per pulire il muco dagli occhi di Radar e sui lati del muso, poi mi guardò con un’espressione grave.

«NON PERDERE TEMPO SE VUOI SALVARLA, SHARLIE!»

Annuii. Mi strinse in un abbraccio, quindi mi lasciò andare e mi prese per le spalle.

«FA’ ATTENZIONE! MI DISPIACEREBBE SE TORNASSI SENZA DI LEI, MA MI DISPIACEREBBE ANCORA DI PIÙ SE TU NON TORNASSI PER NIENTE! HAI CON TE LE ISTRUZIONI CHE TI HO DATO?»

Sollevai entrambi i pollici e mi diedi un colpetto sulla tasca posteriore dei pantaloni.

«NON USARE QUELLA PISTOLA IN CITTÀ, E NEANCHE QUANDO CI SARAI VICINO!»

Annuii e mi portai un dito alle labbra: Shhh.

Sollevò una mano, mi scompigliò i capelli e sorrise. «BUONA FORTUNA, GIOVANE PRINCIPE SHARLIE!»

Montai sul triciclo e mi sistemai sopra il sellino. Rispetto alla mia bici, era come trovarsi seduti in cima a una torre. Dovetti fare forza sui pedali per partire, ma una volta che il triciclo fu in moto tutto divenne più facile. Mi guardai intorno una volta sola, e feci un gesto di saluto. Claudia lo ripeté, e mi lanciò un bacio.

Mi fermai per qualche istante quando raggiunsi il tram abbandonato. Una delle ruote si era staccata, perciò era inclinato su un lato. C’erano dei vecchi graffi sulla fiancata di legno più vicina a me, e uno schizzo di sangue secco. I lupi, pensai.

Non provai neppure a guardare dentro la carrozza.

2

Il terreno era piatto, e proseguii di buon passo. Ero certo che sarei arrivato al capanno di cui mi aveva parlato Claudia molto prima che facesse buio. Il cielo era di nuovo coperto; la terra era deserta e senza ombre, sotto le nubi basse. Le farfalle monarca erano sparite nel luogo, qualunque fosse, dove trascorrevano le ore del giorno. Chissà se le avrei viste tornare e appollaiarsi nelle loro postazioni intorno alla città. Forse i lupi si sarebbero tenuti lontani dalle case e dagli edifici intorno alle mura, durante la notte, ma non ero disposto ad alimentare quest’ipotesi e mettere così a rischio la mia vita. O quella di Radar.

A metà mattinata cominciai a passare accanto alle prime case e ai primi cottage. Poco più avanti, all’altezza del viottolo che incrociava la Strada del Regno, lo sterrato lasciò il posto a un lastricato sconnesso. Avrei preferito di no, perché lo sterrato era quasi tutto liscio, mentre la pavimentazione era piena di buche che ero costretto a scansare. La stabilità del triciclo era perfetta finché potevo procedere dritto, ma sterzare era rischioso. In più di un’occasione sentii una delle tre ruote staccarsi dal terreno. Riuscii a compensare alzandomi sui pedali, come facevo quando dovevo affrontare una curva in bici, ma ero quasi certo che sarebbe bastato scartare in modo brusco perché il triciclo perdesse aderenza, per quanto cercassi di piegarmi nella direzione opposta. Avrei potuto sopportare una caduta, ma non ero sicuro che la stessa cosa valesse per Radar.

Le case erano vuote. Le finestre mi fissavano. I corvi – non giganteschi, ma più grossi del normale – saltellavano nei giardini incolti, beccando i semi e qualunque altra cosa brillasse in mezzo all’erba alta. C’erano dei fiori, ma sembravano pallidi e in qualche modo sbagliati. I rampicanti strisciavano come dita adunche sui muri dei cottage in rovina. Passai accanto a un edificio stranamente fuori asse, con il tufo semisbriciolato che faceva capolino attraverso ciò che restava dell’intonaco. Le porte a battente erano spalancate e facevano assomigliare l’ingresso alla bocca di un morto. Sull’architrave c’era un boccale, così scolorito che la birra dipinta al suo interno sembrava urina. Sopra il boccale, a lettere rosso granata sbiadite e irregolari, c’erano scritte le parole STATE IN GUARDIA. Accanto all’edificio si ergeva quello che probabilmente doveva essere stato un negozio, di fronte al quale la strada era invasa dai vetri. Preoccupato che le tre gomme del triciclo potessero bucarsi, feci un giro ampio per evitare le schegge di vetro.

Poco più avanti – gli edifici costeggiavano la strada su entrambi i lati, ormai, vicini gli uni agli altri e con dei vicoletti bui a separarli – sentimmo un puzzo di fogna così forte che mi venne da vomitare e dovetti trattenere il respiro. Anche Radar non gradì affatto quell’odore. Fece un guaito e si agitò, facendo sobbalzare il triciclo. Avevo pensato di fermarmi per mangiare qualcosa, ma quel tanfo mi fece cambiare idea. Non era odore di carne in decomposizione, ma di qualcosa che doveva essere marcito nel modo più totale e forse diabolico.

Erbe fetide e selvatiche, pensai, e quel verso mi riportò alla mente Jenny Schuster. Ero seduto con lei sotto un albero, tutti e due appoggiati al tronco nell’ombra screziata del bosco. Lei indossava il vecchio vestito mezzo stracciato che era il suo biglietto da visita e teneva in grembo un tascabile. Si intitolava Il meglio di H.P. Lovecraft, e mi stava leggendo una poesia: «I funghi di Yuggoth». Ricordavo ancora l’inizio: Il luogo era buio, polveroso, sperduto in un intrico di vecchie strade vicino alle banchine e, all’improvviso, mi fu chiaro il motivo per il quale quel posto mi metteva addosso tanta paura. Ero ancora a diversi chilometri da Lilimar – che il ragazzino in fuga aveva chiamato la città maledetta –, ma quei gruppi di case avevano qualcosa di sinistro che non avrei saputo cogliere se non fosse stato per Jenny, che mi aveva introdotto nel mondo di Lovecraft quando andavamo tutti e due in prima media ed eravamo troppo giovani e impressionabili per sopportare orrori di quelle proporzioni.

Io e Jenny avevamo cominciato a leggere insieme durante l’ultimo anno da alcolista di mio padre, e durante il suo primo anno da sobrio. Era solo un’amica, non la mia ragazza.

«Non riuscirò mai a capire perché ti piace tanto frequentarla», mi disse una volta Bertie. Credo che fosse geloso, ma anche che le sue perplessità fossero autentiche. «Ti piace? Vi succhiate la faccia? Vi scambiate la saliva?»

Non facevamo niente del genere, e glielo dissi. Gli spiegai che non mi interessava: non in quel senso. Bertie fece una smorfia e rispose: «Perché, esiste un altro senso?» Avrei potuto dirgli di sì, e spiegargli in che cosa consisteva, ma le sue perplessità sarebbero soltanto aumentate.

Una cosa era vera: Jenny non aveva quello che Bird Man avrebbe chiamato «il tipo di corpo che ti viene voglia di esplorare». A undici o dodici anni molte ragazze esibiscono i primi accenni di curve, ma Jenny era piatta come una tavola, davanti e un po’ dappertutto. Aveva la faccia magra e ossuta, i capelli color topo e spettinati, e quando camminava era goffa come una cicogna. Le altre ragazze, ovviamente, la prendevano in giro. Non sarebbe mai stata una cheerleader, la reginetta del ballo di fine anno o la prima attrice in uno spettacolo scolastico, e se lo desiderava – o se desiderava l’approvazione delle ragazze che si scambiavano i vestiti e si mettevano già l’ombretto – non lo dava mai a vedere. Credo fosse totalmente avulsa da qualunque condizionamento sociale. Non aveva uno stile dark – indossava delle felpe con quello strano camicione sopra, e veniva a scuola con un portavivande di Ian Solo –, ma la sua mentalità lo era eccome. Adorava un gruppo punk che si chiamava Dead Kennedys, citava a memoria pezzi interi di Taxi Driver, e amava i racconti e le poesie di H.P. Lovecraft.

Io, lei e HPL entrammo in contatto verso la fine del mio periodo peggiore, quando facevo ancora cagate in giro con Bertie Bird. Un giorno, in prima media, durante l’ora di lettere, la discussione si concentrò sulle opere di R.L. Stine. Avevo letto uno dei suoi libri – Sai tenere un segreto? si intitolava – e pensavo che fosse un’emerita cretinata. Dissi proprio così, e aggiunsi che mi sarebbe piaciuto leggere qualcosa che facesse veramente paura, e non per finta.

Jenny mi si avvicinò dopo la lezione. «Ehi, Reade. Hai paura delle parole complicate?»

Le risposi di no. Dissi che se non riuscivo a capire il significato di una parola dal contesto, la cercavo sul cellulare. La mia risposta parve soddisfarla.

«Leggi questo», disse, e mi porse un tascabile malconcio e tenuto insieme con lo scotch. «E vedi se ti fa paura. Perché io me la sono fatta letteralmente addosso.»

Quel libro era Il richiamo di Cthulhu, e i racconti che conteneva mi spaventarono parecchio, soprattutto uno che si intitolava «I ratti nei muri». C’erano anche un bel po’ di parole complicate da cercare, come tenebroso e maleolente (il termine perfetto per definire l’odore che avevo sentito poco prima). Il nostro legame si fondò sull’horror, forse perché eravamo gli unici alunni di prima media disposti a vagare – e con gioia – nei fitti boschi della prosa di Lovecraft. Per più di un anno, fino a quando i genitori di Jenny non si separarono e lei si trasferì a Des Moines con la madre, leggemmo le storie e le poesie di HPL ad alta voce. Vedemmo anche un paio di film tratti dai suoi racconti, ma facevano schifo. Nessuno dei due dava l’idea di quanto fosse stata potente l’immaginazione di quell’uomo. E tenebrosa, cazzo.

Mentre pedalavo verso le mura di Lilimar, mi resi conto che quella cerchia silenziosa di case assomigliava fin troppo ai racconti che Lovecraft aveva dedicato ad Arkham e Dunwich. Collocandole nel contesto di quelle storie e di altri racconti del terrore soprannaturali (dopo Lovecraft, eravamo passati a Clark Ashton Smith, Henry Kuttner e August Derleth), riuscii a capire che cosa ci fosse di così spaventoso e di stranamente avvilente in quelle case e strade deserte. Per usare una delle parole preferite di Lovecraft, erano perturbanti.

Un ponte di pietra ci portò sopra un canale stagnante. Grossi ratti zampettavano in mezzo a mucchi di rifiuti così antichi da rendere impossibile stabilire che cosa fossero stati, prima di diventare rifiuti. Le pareti inclinate di pietra del canale erano striate di una melma marrone scuro – che Lovecraft avrebbe sicuramente chiamato fimo. E il tanfo che saliva da quella fanghiglia nera? L’avrebbe sicuramente definito mefitico.

Tutte quelle parole mi si affollavano nella mente, ed era stato quel luogo a evocarle.

Sul lato opposto del canale gli edifici erano ancora più ammassati, e gli spazi tra l’uno e l’altro non erano vicoli o passaggi, ma semplici fessure nelle quali un individuo avrebbe dovuto infilarsi di sguincio… e chissà che cosa avrebbe trovato ad attenderlo, in agguato! Quegli edifici vuoti incombevano sulla strada e sembravano come gonfiarsi per raggiungere il triciclo, coprendo il cielo quasi per intero, a eccezione di un tratto di nubi a zigzag. Avevo la sensazione non solo che qualcuno mi guardasse dalle finestre nere e senza vetri, ma che fossero le finestre stesse a fissarmi, il che era ancora peggio. Qualcosa di terribile era accaduto in quel luogo, ne ero certo. Qualcosa di mostruoso e… sì, di perturbante. L’origine del grigio poteva essere ancora racchiusa dentro le mura della città, ma la sua presenza era forte anche fuori, in quei luoghi deserti.

Oltre a sentirmi osservato, avevo la netta impressione di essere seguito. Mi girai bruscamente più di una volta, cercando di cogliere di sorpresa qualcosa o qualcuno (qualche spaventoso demone) che si muoveva furtivo alle nostre spalle. Non vidi nulla a parte i corvi e dei ratti qua e là, probabilmente diretti al loro nido o alla loro colonia nel buio di quel canale dalle pareti coperte di fanghiglia.

Anche Radar aveva la mia stessa sensazione. Ringhiò diverse volte e, in un’occasione, voltandomi, la vidi seduta con le zampe sul bordo del cesto di vimini, intenta a guardare nella direzione dalla quale venivamo.

Niente, pensai. Queste stradine e queste case in rovina sono deserte. Ti sei fatto venire la tremarella senza motivo. E anche Radar.

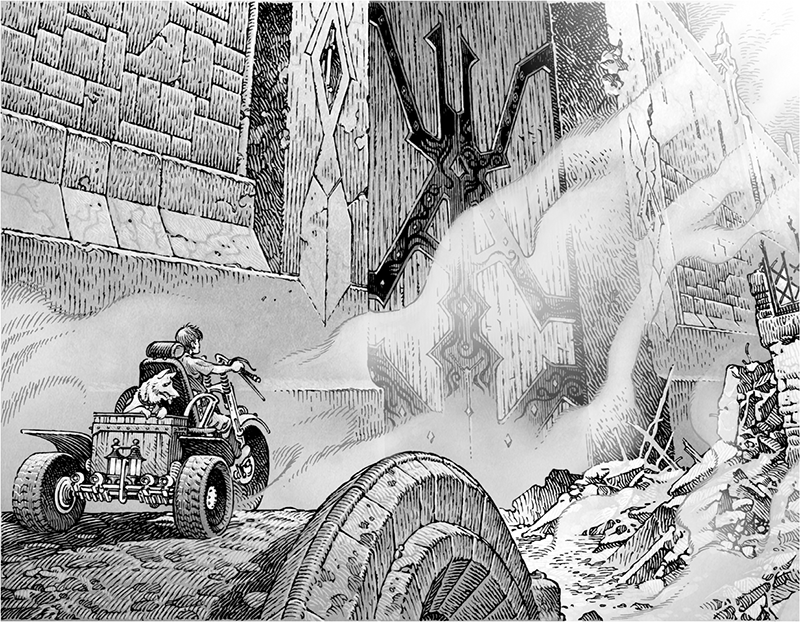

Arrivammo a un altro ponte sopra un altro canale desolato, e su uno dei pilastri scorsi qualcosa che mi sollevò il morale: le iniziali AB, non del tutto coperte dalle incrostazioni di muschio giallognolo. Gli edifici ammassati l’uno accanto all’altro mi avevano fatto perdere di vista le mura della città per un paio d’ore, ma in quel punto riuscii a distinguerle chiaramente, lisce, grigie e alte almeno quindici metri. Al centro c’era un cancello colossale, solcato da spessi rinforzi di quello che sembrava vetro verde opaco. Le mura e il cancello erano visibili perché quasi tutti gli edifici che sorgevano tra il punto in cui mi trovavo e le mura erano stati ridotti a un mucchio di rovine da quello che sembrava un bombardamento in piena regola. E, comunque, una sorta di cataclisma. C’erano alcuni comignoli carbonizzati che si ergevano come dita puntate verso il cielo, e qualche edificio che era stato risparmiato. Uno di questi ricordava una chiesa. Un altro era lungo e aveva le pareti di legno e il tetto di lamiera. Di fronte c’era un carro rosso senza ruote, sommerso in un mare di erbacce ingiallite.

Avevo sentito le due campane che annunciavano il mezzogiorno (L’ora della pappa per Hana, pensai) meno di due ore prima, e questo significava che avevo impiegato molto meno tempo rispetto alle previsioni di Claudia. C’erano ancora diverse ore di luce, ma non avevo alcuna intenzione di presentarmi davanti al cancello quel giorno stesso. Avevo bisogno di riposare e di schiarirmi le idee… sempre che fosse possibile.

«Mi sa tanto che siamo arrivati», dissi a Radar. «Non è certo l’Holiday Inn, ma dovremo accontentarci.»

Pedalai oltre il carro abbandonato e raggiunsi il capanno. C’era una grande porta a serranda, il cui rosso un tempo acceso era stato sostituito da un rosa scolorito, e una porta più piccola accanto. Incise nella vernice c’erano le iniziali AB. Vederle mi diede una sensazione di sollievo, proprio come era successo quando le avevo scorte sul pilastro del ponte, ma ci fu qualcos’altro che mi fece stare ancora meglio: la sensazione di un disastro imminente era svanita. Forse era dovuto al fatto che gli edifici intorno a me erano scomparsi e che potevo godermi un po’ di spazio libero e tornare a vedere il cielo, ma non credo che fosse solo questo, il motivo. La presenza di quella che Lovecraft avrebbe definito un’entità antica e malvagia si era dileguata. Più tardi, non molto tempo dopo i tre rintocchi della sera, avrei scoperto il perché.

3

La porta più piccola non si aprì fino a quando non le tirai una spallata di quelle serie, ma a quel punto si spalancò così bruscamente da farmi quasi perdere l’equilibrio. Radar abbaiò dal suo cesto di vimini. Il capanno era buio e c’era odore di stantio, ma non mefitico, e neanche un olezzo. Nella semioscurità si scorgevano le sagome di altre due carrozze da tram, dipinte di rosso e di blu. Dovevano trovarsi là dentro da anni, ma poiché non erano rimaste esposte all’aria aperta la vernice era fresca e avevano un aspetto quasi allegro. Dal tetto sporgevano dei pali, e questo mi fece ipotizzare che un tempo fossero stati attaccati a dei fili nei quali scorreva la corrente elettrica. Ma, se era così, i fili erano spariti da tempo. Non ne avevo vista la minima traccia, lungo il cammino. Sul lato anteriore di una delle due carrozze c’era la parola SEAFRONT. Sull’altra, LILIMAR. C’erano pile di ruote con i cerchi di ferro e i raggi di legno, e cassette per gli attrezzi arrugginite. Scorsi anche una fila di lanterne dalla forma allungata, su un tavolo appoggiato alla parete in fondo al capanno.

Radar abbaiò di nuovo. Tornai indietro e la tirai fuori dal cesto. Barcollò per qualche istante, poi si avviò zoppicando verso la porta. Annusò ed entrò, senza la minima esitazione.

Provai a sollevare la serranda della porta più grande, quella che probabilmente usavano per portare fuori le carrozze dei tram, ma non si mosse di un centimetro. Lasciai aperta la porta più piccola per far entrare un po’ di luce e controllai le lampade. A quanto pareva, sarebbe stata una notte buia per il principe Sharlie e la sua fedele compagna Radar, perché l’olio nei serbatoi era finito da un pezzo. E il triciclo di Claudia avrebbe trascorso la notte fuori, perché la porta più piccola era troppo stretta per farlo passare.

I raggi di legno delle ruote di riserva erano secchi e scheggiati. Sapevo che avrei potuto procurarmi una quantità sufficiente di legna per accendere un fuoco, e avevo portato con me lo Zippo che mio padre usava per la sua pipa, ma non avevo la minima intenzione di allestire un fuoco da campo dentro quel capanno. Era troppo facile immaginare che una scintilla schizzasse su una delle vecchie carrozze e scatenasse un incendio, lasciandoci come unico nascondiglio l’edificio che assomigliava a una chiesa. E che sembrava ben poco stabile.

Tirai fuori un paio di scatole di sardine e un po’ della carne che Dora aveva preparato per me. Mangiai e bevvi una Coca-Cola. Radar rifiutò la carne, provò ad assaggiare una sardina e la lasciò cadere sul pavimento di legno ricoperto di polvere. Nei giorni precedenti aveva dimostrato di apprezzare i biscotti alla melassa di Dora, perciò provai con uno di quelli. Lo annusò, poi voltò la testa. Niente da fare.

Le accarezzai i lati del muso. «Che cosa devo fare con te, signorina?»

Guarirla, pensai. Se ci riesco.

Mi avviai verso la porta, con l’intenzione di dare un’altra occhiata alle mura che circondavano la città, quindi ebbi un’ispirazione. Tornai al mio zaino, ci frugai dentro e trovai gli ultimi biscotti alle noci in una bustina sotto il mio inutile iPhone. Gliene offrii uno. Lo annusò con grande attenzione, lo mise in bocca e lo mangiò. E ne accettò altri tre, prima di girarsi dall’altra parte.

Meglio di niente.

4

Guardavo la luce attraverso la porta aperta e ogni tanto uscivo per dare un’occhiata intorno al capanno. Era tutto tranquillo. Anche i ratti e i corvi evitavano quella parte dei sobborghi. Provai a lanciare a Radar la sua scimmietta. La prese al volo e la fece squittire due o tre volte, ma non provò neppure a riportarmela. Se la sistemò tra le zampe e si addormentò, sfiorandola con il naso. La pozione di Claudia l’aveva aiutata, ma gli effetti erano terminati e non c’era modo di farle prendere le ultime tre pillole che l’assistente del veterinario mi aveva dato. Ero convinto che avesse esaurito tutte le energie residue per scendere i gradini del pozzo e correre incontro a Dora. Se non l’avessi portata presto alla meridiana, prima o poi l’avrei trovata non addormentata, ma morta.

Per passare il tempo, mi sarei dedicato a qualche gioco caricato sul telefonino, se avesse funzionato, ma era soltanto un rettangolo nero di vetro. Provai a riaccenderlo e non vidi neanche il simbolo della mela. Nel mondo da dove venivo la magia delle fiabe non esisteva, ma anche le magie del mio mondo non trovavano spazio a Empis. Rimisi il cellulare nello zaino, mi girai verso la porta e notai che la luce nel cielo nuvoloso cominciava a indebolirsi. Arrivarono i tre rintocchi e stavo per chiudere la porta, ma non volevo restare al buio con il solo accendino di mio padre per contrastarlo, almeno finché non vi fossi stato costretto. Tenni lo sguardo fisso sulla chiesa (se di questo si trattava) dall’altra parte della strada, e pensai che quando non fossi più riuscito a vederla avrei chiuso la porta. L’assenza di uccelli e ratti non comportava necessariamente che non ci fossero in zona nemmeno lupi o altri predatori. Claudia mi aveva detto di chiudermi a chiave dentro il capanno, ed era esattamente quello che intendevo fare.

Quando la chiesa divenne solo una sagoma indistinta nel crepuscolo, decisi di chiudere la porta. Radar sollevò il capo, drizzò le orecchie e fece una specie di brontolio. Pensai fosse una reazione al fatto che mi ero alzato, ma non era così. Vecchia o meno che fosse, il suo udito era molto migliore del mio. Lo sentii pochi istanti dopo: un suono basso che ricordava il fruscio di un foglio di carta davanti a un ventilatore. Si avvicinava rapido, crescendo di volume fino a trasformarsi nelle folate di un vento che aumentava costantemente di intensità. Sapevo che cos’era a produrlo e, quando mi stagliai sulla porta con una mano sul manubrio del triciclo, Radar mi raggiunse. Guardammo tutti e due il cielo.

Le farfalle monarca arrivarono dalla direzione che avevo arbitrariamente identificato come il Sud: la stessa dalla quale provenivo io. Resero il cielo scuro ancora più scuro, formando una nube sotto le nubi. Si posarono sull’edificio che sembrava una chiesa, dall’altra parte della strada, sui pochi comignoli ancora in piedi, sui mucchi di rovine e sul tetto del capanno dove io e Radar avevamo trovato riparo. Il rumore che produssero nel posarsi – dovevano essere migliaia – assomigliò a un lungo sospiro.

Ora credevo di aver capito perché quella parte del paesaggio in rovina mi sembrava sicura anziché desolata. Era sicura. Le farfalle avevano mantenuto per sé quell’avamposto in un mondo che un tempo era stato migliore, prima che i membri della famiglia reale venissero assassinati o spediti in esilio.

Nel mio mondo, ero convinto – e non ero il solo – che tutte le questioni relative alle famiglie reali fossero altrettante stronzate, la materia prima ideale per rotocalchi come il National Enquirer o l’Inside View. I re e le regine, i principi e le principesse erano soltanto membri di famiglie come tante, ma che avevano pescato tutti i numeri fortunati alla lotteria della genetica. Ciò non toglieva che si calassero le brache quando dovevano cagare, proprio come l’ultimo dei poveracci.

Ma quello dove mi trovavo non era il mio mondo. Era Empis, dove le regole erano differenti.

Era veramente un mondo altro.

La nube di farfalle monarca aveva completato la sua trasmigrazione, lasciandosi dietro le tenebre più fitte. Il sospiro delle loro ali svanì nel silenzio. Avrei chiuso a chiave la porta comunque, perché Claudia mi aveva detto di farlo, ma mi sentivo al sicuro. Protetto.

«Salute, Empis», dissi a bassa voce. «Salute ai Gallien, e che possano tornare a regnare, per sempre.»

E perché non avrebbero dovuto? Per quale cazzo di motivo? Qualunque cosa sarebbe stata preferibile a quella desolazione.

Chiusi la porta e misi il chiavistello.

5

Al buio non c’era nulla da fare se non andare a dormire. Misi lo zaino tra le due carrozze, vicino al punto in cui si era accoccolata Radar, ci appoggiai la testa sopra e mi addormentai in un istante. Il mio ultimo pensiero fu che, senza una sveglia a disposizione, avrei rischiato di dormire troppo e di ripartire in ritardo, con un effetto che avrebbe potuto risultare letale. Non avrei dovuto preoccuparmene; ci pensò Radar a svegliarmi, con un accesso di tosse. Le diedi dell’acqua e si calmò appena.

Non avevo un orologio, ma la mia vescica era bella piena, anche se non stava per esplodere. Pensai di orinare in uno degli angoli, poi decisi che non era il modo di trattare un rifugio sicuro. Tolsi il catenaccio alla porta, la socchiusi e guardai fuori. Non c’erano stelle o lune che filtrassero attraverso il sipario di nubi. La chiesa dall’altra parte della strada mi sembrava sfocata. Mi strofinai gli occhi per schiarirmi la vista, ma senza risultato. A rendere sfocati i contorni dell’edificio non erano i miei occhi ma le farfalle, ancora addormentate. A quanto mi risultava, non vivevano a lungo, nel mio mondo: solo qualche settimana o qualche mese. Ma qui, a Empis, chi poteva saperlo?

Qualcosa si mosse in un angolo periferico della mia visuale. Mi voltai, ma doveva essersi trattato della mia immaginazione, oppure qualunque cosa ci fosse stata era andata via. Pisciai (guardandomi alle spalle mentre lo facevo), poi tornai dentro. Rimisi il catenaccio e mi feci strada per raggiungere Radar. Non ci fu bisogno di usare l’accendino di papà; il suo respiro era rauco e rumoroso. Mi addormentai di nuovo, forse per un’oretta, o forse per due. Sognai di essere nel mio letto, in Sycamore Street. Mi alzavo a sedere, cercavo di sbadigliare, ma non ci riuscivo. Non avevo più la bocca.

Mi svegliai di colpo e sentii che Radar aveva ripreso a tossire. Aveva un occhio aperto, però l’altro era tappato dal muco e le dava un aspetto triste da pirata in disarmo. Glielo pulii e andai alla porta. Le farfalle erano ancora appollaiate al loro posto, ma il cielo aveva cominciato a illuminarsi. Era arrivato il momento di mangiare qualcosa, per poi mettermi in marcia.

Misi una scatola di sardine aperta sotto il naso di Radar, ma si voltò subito dall’altra parte, come se l’odore le desse la nausea. Erano avanzati due biscotti alle noci. Ne mangiò uno, provò anche con l’altro ma lo sputò, in preda a un accesso di tosse. Mi guardò.

Le afferrai il muso tra le mani e lo spostai lentamente da una parte all’altra, sapendo quanto le piacesse. Mi venne da piangere. «Tieni duro, signorina. Okay? Ti prego.»

La presi in braccio, la portai fuori e la posai con attenzione sulle zampe. Si mosse a sinistra della porta con la prudenza un po’ legnosa degli anziani, trovò il punto dove avevo pisciato poco prima e aggiunse la sua urina alla mia. Mi piegai per riprenderla in braccio, ma lei mi girò intorno e si avvicinò alla ruota posteriore destra del triciclo di Claudia – quella più vicina alla strada. La annusò, poi si accucciò sulle zampe e pisciò di nuovo, con una specie di ringhio basso.

Mi spostai anch’io accanto alla ruota e mi chinai per controllare. Non c’era niente di strano, però ero sicuro che la creatura che avevo intravisto quando ero uscito al buio si era avvicinata al triciclo dopo che ero rientrato. Anzi, non si era solo avvicinata: aveva anche pisciato sul mio mezzo di trasporto, come se volesse dire: Questo è il mio territorio. Avevo il mio zaino, ma decisi che c’era qualcos’altro di cui avevo bisogno. Rientrai nel capanno. Rades rimase seduta, guardandomi. Frugai in giro fino a quando non trovai in un angolo un mucchio di coperte divorate dalle tarme, che forse – molto tempo prima – erano destinate ai passeggeri del tram, per avvolgersi in caso di freddo. Se non avessi deciso di fare i miei bisogni fuori dal capanno, avrei potuto pisciare sopra quelle coperte, al buio. Ne presi una e la sbattei. Un certo numero di tarme morte fluttuò verso il pavimento del capanno come grossi fiocchi di neve. La ripiegai e la portai al triciclo.

«Okay, Rades, leviamoci il pensiero. Che ne dici?»

La sollevai e la sistemai nel cesto, per poi piazzarle accanto la coperta piegata. Claudia mi aveva consigliato di aspettare il primo rintocco della campana prima di partire, ma con le farfalle appollaiate tutto intorno mi sentivo al sicuro. Salii sul triciclo e cominciai a pedalare lentamente in direzione del cancello tra le mura. Dopo circa mezz’ora sentii il suono della campana: molto forte, ora che ero nei pressi della città. Le farfalle si sollevarono in una grande onda nera e dorata, dirigendosi a sud. Le guardai allontanarsi, sognando di poter prendere la stessa direzione – tornando da Dora per poi puntare verso l’entrata del tunnel e di lì approdare nel mio mondo di computer e magici uccelli di metallo che volavano nel cielo. Ma, come dice il poeta, avevo ancora tante miglia da percorrere e promesse da mantenere.

Almeno i soldati della notte se ne sono andati, pensai. Sono tornati nelle loro cripte e nei loro mausolei, perché è lì che dormono le creature come loro. Non c’era alcun modo per accertarmene, ma ero sicuro che le cose stessero proprio così.

6

Arrivammo al cancello in meno di un’ora. Ero smontato dal triciclo. Sopra la mia testa, le nubi erano più basse e grigie che mai, e dubitavo che il tempo avrebbe retto per molto ancora. I miei calcoli, secondo i quali le mura dovevano essere alte almeno quindici metri, si rivelarono errati, e di parecchio. I metri erano quasi venticinque, e il cancello era enorme. Era dipinto d’oro – oro vero, ne ero certo, e non semplice vernice – e lungo quasi quanto un campo da football. I pali di sostegno erano leggermente obliqui, ma non per effetto dell’età o dell’usura; ero sicuro che fossero stati piantati esattamente in quel modo, e con quelle strane angolazioni. Mi fecero ripensare a Lovecraft e al suo universo folle, non-euclideo e popolato da mostri, che cercava sempre di sopraffare il nostro.

Non erano solo le angolazioni a risultare disturbanti. Quei pali erano fatti di una sostanza verde e opaca che ricordava un misto di vetro e metallo. Sembrava che qualcosa si muovesse al loro interno: una specie di vapore nero. Ebbi una strana sensazione allo stomaco. Distolsi lo sguardo e, quando tornai a rivolgerlo ai pali, il vapore nero era scomparso. Tuttavia, appena mi voltai e guardai i pali con la coda dell’occhio, mi parve che il vapore nero fosse tornato. Fui colto dalle vertigini.

Non volendo rigettare quel poco cibo che ero riuscito a ingerire a colazione, abbassai lo sguardo e mi fissai i piedi. E proprio lì, su uno dei sampietrini, con una vernice che forse un tempo era stata blu ma che era diventata grigia, scorsi le iniziali AB. La mente mi si schiarì e, quando alzai nuovamente gli occhi, vidi solo il cancello, con i suoi sostegni verdi. Che cancello incredibile era, però: sembrava un effetto speciale preso direttamente da un film epico. Purtroppo, non era un effetto speciale. Battei le nocche su uno dei pali di sostegno verde opaco per accertarmene.

Mi domandai che cosa sarebbe successo se avessi pronunciato il nome di Claudia o quello di Stephen Woodleigh per chiedere al cancello di aprirsi. Erano entrambi membri della famiglia reale, giusto? La risposta era sì, ma, se avevo capito bene (non ne ero sicuro, perché non ero mai stato particolarmente bravo a districarmi nelle parentele), solo la principessa Leah era una potenziale erede al trono di Empis. O forse era il trono dei Gallien. Non aveva importanza per me, purché scoprissi il modo di entrare. Se il nome non avesse funzionato come parola d’ordine, sarei rimasto chiuso fuori, e Radar sarebbe morta.

Lo stupido Charlie cercò un citofono, il tipico oggetto che si potrebbe trovare accanto al portone di un palazzo. Ovviamente non c’era niente del genere: solo quei pali che si incrociavano uno con l’altro, e il buio impenetrabile tra loro.

Mormorai: «Leah dei Gallien».

Non successe nulla.

Non l’ho detto abbastanza forte, pensai, ma urlare mi sembrava una pessima idea, nel silenzio e fuori dalle mura, quasi come sputare sull’altare di una chiesa. Fallo comunque. Non sei ancora entrato in città, perciò non dovrebbe essere rischioso. Fallo per Radar.

Alla fine dei conti non riuscii a gridare, però mi schiarii la gola e alzai la voce. «Apriti, nel nome di Leah dei Gallien!»

Per tutta risposta mi arrivò un urlo disumano, che mi fece indietreggiare e incespicare quasi sul triciclo. Avete presente quando si dice «avere il cuore in gola»? Il mio, di cuore, sembrava deciso a schizzarmi fuori dalle labbra, fuggire e lasciarmi a terra, morto stecchito. Il grido parve proseguire all’infinito, e mi resi conto che era il rumore prodotto da qualche ingranaggio gigantesco che si rimetteva in moto dopo anni, se non decenni. Forse da quando il signor Bowditch aveva sfruttato per l’ultima volta la versione empisariana di «Apriti, sesamo».

Il cancello tremò. Vidi i filamenti neri dimenarsi e sollevarsi dentro i pali verdi e sbilenchi. Stavolta non c’era alcun dubbio sulla loro presenza; era come guardare i sedimenti in una bottiglia appena agitata in aria. Il cigolio degli ingranaggi si trasformò in un boato e il cancello cominciò a muoversi sulla sinistra, lungo quello che doveva essere un enorme binario nascosto. Mentre lo osservavo spostarsi le vertigini tornarono, ancora più violente. Mi voltai, raggiunsi barcollando come un ubriaco il triciclo di Claudia e posai la faccia sul manubrio. Il cuore mi rimbombava nel petto, nel collo e perfino sui lati del viso. Non ero in condizioni di guardare le angolazioni sempre mutevoli dei pali, man mano che il cancello si apriva. Se lo avessi fatto, sarei quasi sicuramente svenuto. O avrei visto qualcosa di così spaventoso che sarei fuggito di gran carriera nella direzione dalla quale ero venuto, lasciandomi alle spalle il mio cane moribondo. Chiusi gli occhi e mi allungai per afferrare un ciuffo della sua pelliccia.

Tieni duro, pensai. Tieni duro, tieni duro, tieni duro.

7

Alla fine il rombo del cancello cessò. Ci fu un altro cigolio di protesta, poi tornò a regnare il silenzio. Tornò a regnare? Mi cadde addosso come un’incudine, piuttosto! Spalancai gli occhi e vidi che Radar mi stava fissando. Aprii la mano e scoprii che le avevo strappato un ciuffo consistente di pelo, ma lei non si era neppure lamentata. Forse perché aveva dei dolori ben peggiori con i quali fare i conti, però non credo che fosse questo il motivo. Credo che si fosse resa conto che avevo bisogno di lei.

«Okay», dissi. «Vediamo com’è la situazione.»

Di fronte a me, oltre il cancello, c’era un ampio cortile lastricato, circondato da quel che restava di alcune grandi farfalle di pietra, piazzate ciascuna sul proprio piedestallo e alte sei o sette metri. Le ali erano spezzate e giacevano accatastate al centro del cortile, formando una specie di passaggio. Mi chiesi se, in tempi più felici, ognuna di quelle farfalle monarca (perché ovviamente era questa la specie cui appartenevano) avesse rappresentato un re o una regina della stirpe dei Gallien.

Il grido riprese, e intuii che il cancello si stava preparando a richiudersi. Il nome di Leah avrebbe potuto farlo riaprire, o forse no. Non avevo alcuna intenzione di scoprirlo. Salii sul triciclo ed entrai pedalando, mentre il cancello cominciava a muoversi con un rombo.

Le ruote di gomma avanzavano con un sussurro sulle piastrelle, che un tempo dovevano essere state colorate, ma che adesso erano stinte. Sta diventando tutto grigio, pensai. Grigio, o di quel verde opaco e nauseabondo. Le farfalle, che forse una volta erano variopinte, ma che ora erano grigie come tutto il resto, incombevano su di noi mentre passavamo in mezzo. I corpi erano integri, però le facce erano rovinate, proprio come le ali. Quello spettacolo mi fece pensare ai video dell’ISIS, che distruggeva le statue antiche, le opere d’arte e i templi che considerava blasfemi.

Raggiungemmo un doppio arco a forma di ali di farfalla. C’era qualcosa sopra l’arco, tuttavia anche la scritta era rovinata. Restavano solo le lettere LI. Il mio primo pensiero fu che la scritta originale fosse LILIMAR, il nome della città, ma poteva essere stata anche GALLIEN.

Prima di passare sotto l’arco mi voltai per controllare Radar. Dovevamo evitare il minimo rumore – tutte le persone che avevo incontrato lungo la strada me lo avevano detto, ciascuna a modo suo – e dubitavo che per Radar sarebbe stato un problema seguire quelle istruzioni. Si era addormentata di nuovo. Il che era positivo per un verso ma preoccupante per un altro.

L’arco era umido e putrido. Sul lato opposto c’era una grande fontana circolare, con la facciata di pietra incrostata di licheni. Forse un tempo l’acqua in quella fontana era stata azzurra. Forse un tempo la gente veniva a sedersi sui suoi bordi di pietra a consumare il pranzo e a guardare le versioni empisariane delle anatre e delle oche che veleggiavano sull’acqua. Forse le madri sollevavano i loro bambini perché potessero bagnarsi i piedi. Ora però non c’erano uccelli e non c’era traccia di esseri umani. Se ci fossero stati, si sarebbero tenuti alla larga da quella fontana come se fosse veleno, perché questo era il suo aspetto. L’acqua era di un verde vischioso e opaco, che sembrava quasi solido. Il vapore che si sollevava dalla superficie era effettivamente mefitico, come il tanfo di una tomba stracolma di cadaveri in decomposizione. Intorno alla fontana correva un sentiero largo appena a sufficienza per il triciclo. Su una delle piastrelle a destra c’erano le iniziali del signor Bowditch. Mi avviai in quella direzione, poi mi fermai e mi voltai indietro, sicuro di aver udito qualcosa. Un passo trascinato, o forse un sussurro.

«Non prestare ascolto alle voci che potresti sentire», aveva detto Claudia. Ora non sentivo niente, e niente si muoveva all’ombra dell’arco che avevo appena attraversato.

Pedalai lentamente lungo il sentiero curvo a destra della fontana maleodorante. Sul lato opposto c’era un secondo arco a forma di farfalla. Mentre mi avvicinavo, una goccia di pioggia mi cadde sulla nuca, seguita da un’altra. Le gocce cominciarono a posarsi sulla superficie della fontana, formando dei minuscoli crateri. Intanto che guardavo, qualcosa di nero emerse dalla fontana, solo per un secondo o due. Poi scomparve. Non avevo potuto vedere esattamente di che cosa si trattasse, ma ero quasi certo di aver scorto un brillio di denti.

Iniziò a piovere più forte. Ben presto la pioggia si sarebbe trasformata in un torrente. Non appena mi fui messo al riparo sotto il secondo arco, scesi dal triciclo e stesi la coperta sopra il mio cane addormentato. Per quanto fosse ammuffita e mangiata dalle tarme, ero molto contento di averla portata con me.

8

Poiché ero in anticipo rispetto ai miei programmi, sentivo (o speravo) di potermi fermare per un po’ al riparo di quell’arco, in attesa che la pioggia cessasse. Non volevo trascinare Rades sotto l’acqua, anche se l’avevo protetta con la coperta. Ma quanto tempo avrei potuto concedermi? Un quarto d’ora? Venti minuti? E, soprattutto, come avrei fatto a tenere il conto? Mi ero abituato a usare il cellulare per controllare l’ora, e avrei tanto voluto essermi portato dietro l’orologio del signor Bowditch. Mentre guardavo la pioggia che si riversava su quella che sembrava una strada deserta, piena di negozi con le facciate verdi, mi resi conto che avevo sviluppato una dipendenza eccessiva dal mio telefono. Mio padre diceva sempre, quando si parlava di dispositivi elettronici: «Se un uomo si abitua a camminare con una stampella, finirà per non poterne più fare a meno».

I negozi erano sul lato opposto di un canale secco. Sembravano i classici esercizi commerciali frequentati da gente benestante: una specie di versione antica di Rodeo Drive o del distretto di Oak Street a Chicago. Dal punto in cui mi trovavo riuscivo a vedere un’insegna placcata in oro (ma non oro autentico, su questo avevo pochi dubbi), con la scritta IL CALZOLAIO DI SUA MAESTÀ. Le vetrine erano andate in pezzi molto tempo prima. I vetri rotti erano stati trascinati nei canali di scolo dalle piogge. E, in mezzo alla strada, arrotolato come il corpo di un lunghissimo serpente, c’era quello che doveva essere un filo del tram.

Qualcosa era stato inciso sul lastricato subito fuori dall’arco dove ci eravamo riparati. Mi inginocchiai per dare un’occhiata più da vicino. La scritta era stata cancellata in larga parte, come le ali e le facce delle farfalle, ma quando feci scorrere le dita sulle prime lettere e sulle ultime, mi parve di distinguere una «ST» e una «EN». Era impossibile stabilire con certezza quali fossero state le lettere al centro, ma mi venne da pensare che la via principale, che fuori dalle mura era stata la Strada del Regno, fosse diventata la Strada di Gallien. Quale che fosse il suo nome, puntava dritta verso gli alti palazzi e le torri verdi al centro della città. C’erano tre spirali che sovrastavano tutto il resto, con i pinnacoli verdi che sparivano in mezzo alle nuvole. Non sapevo se quello fosse il palazzo reale, proprio come non sapevo se le lettere mancanti della scritta avessero composto le parole «Strada di Gallien», ma ritenevo che fosse molto probabile.

Proprio quando stavo cominciando a pensare che avremmo dovuto ripartire, anche a costo di inzupparci, la pioggia diminuì leggermente di intensità. Controllai che Radar fosse all’asciutto, per quanto possibile – non c’era niente che facesse capolino da sotto la coperta, a parte la punta del suo muso e le zampe posteriori –, poi montai sul triciclo e ripartii lentamente, attraversando il canale asciutto e chiedendomi se fosse il ponte di Rumpa del quale mi aveva parlato Woody.

9

I negozi erano eleganti, ma c’era qualcosa che non mi tornava, nel loro aspetto. Il motivo non era soltanto che fossero deserti o che, palesemente, in un passato ormai remoto, fossero stati saccheggiati, forse dagli abitanti di Lilimar che fuggivano dalla loro città dopo che era arrivato il grigio. C’era qualcos’altro di più sottile… e di più sgradevole, perché era ancora presente. Stava ancora accadendo. Gli edifici sembravano relativamente solidi, vandalizzati o no, ma erano in qualche modo piegati, come se una forza titanica li avesse sollevati dalle fondamenta senza che riuscissero a tornare del tutto al loro posto. Quando li guardavo direttamente – IL CALZOLAIO DI SUA MAESTÀ, DELIZIE CULINARIE, TESORI INSOLITI, SARTORIA DELLA CASA DI (il resto dell’insegna era stato rimosso a forza, come se il contenuto avesse qualcosa di profano), RAGGI E RUOTE – sembravano normalissimi negozi, sempre che si potesse definire normale una qualunque cosa, in quel mondo totalmente alieno. Ma quando tornavo a concentrarmi sulla strada, nella mia visuale periferica mi sembrava che succedesse qualcosa. Gli angoli si trasformavano in curve. Le vetrine spoglie sembravano muoversi, come degli occhi che si riducessero a fessure per potermi studiare meglio. Le lettere diventavano rune. Mi dicevo che era solo frutto della mia immaginazione, ma non potevo esserne sicuro. Di una cosa, invece, ero sicuro eccome: avrei fatto di tutto pur di non trovarmi in quella città, quando avesse fatto buio.

A un incrocio, un enorme gargoyle di pietra era precipitato in mezzo alla strada, e mi guardava dal basso in alto, con la bocca senza labbra spalancata a mostrare un paio di zanne da rettile e una lingua grigia e butterata. Lo aggirai, sollevato di sottrarmi al suo sguardo gelido. Mentre proseguivo, sentii un tonfo soffocato. Mi voltai e vidi che il gargoyle era caduto in orizzontale. Forse una delle ruote posteriori del triciclo l’aveva sfiorato, compromettendo il precario equilibrio che aveva mantenuto per anni. O forse no.

In ogni caso, il gargoyle mi stava ancora fissando.

10

Il palazzo – sempre ammesso che di questo si trattasse – si avvicinava. Gli edifici su entrambi i lati della strada sembravano ville, un tempo eleganti, senza dubbio, ma ora in rovina. Le balconate erano crollate. Le lanterne che illuminavano gli splendidi camminamenti di pietra erano cadute o erano state abbattute, e gli stessi camminamenti erano ricoperti di erbacce di un marrone tendente al grigio, forse velenose. Gli spazi tra quelle ville di pietra erano invasi dalle ortiche. Provare a passare di lì avrebbe significato ritrovarsi con la pelle coperta di bolle.

La pioggia riprese a cadere fitta mentre raggiungevamo delle ville ancora più eleganti, di marmo e vetro, con ampie scalinate (intatte) e bellissimi porticati (quasi tutti distrutti). Dissi a Radar di restare tranquilla, perché dovevamo essere ormai vicini alla nostra destinazione finale, ma lo feci a bassa voce. Nonostante il diluvio, avevo le labbra secche. Non presi nemmeno in considerazione l’idea di alzare la testa per bagnarmele, perché non sapevo che cosa potesse esserci in quella pioggia, o che reazione mi avrebbe procurato. Era un posto terribile. Un’infezione lo aveva devastato, e non volevo ingerirla attraverso l’acqua.

Mi sembrava comunque che una cosa positiva ci fosse. Claudia mi aveva detto che avrei potuto perdermi, ma fino ad allora era andato tutto liscio. Se la casa gialla di Hana e la meridiana erano vicine a quel maestoso agglomerato di edifici sovrastato dalle tre torri a spirale, la Strada dei Gallien mi avrebbe portato direttamente a destinazione. Ora potevo vedere delle grandi finestre in quell’ammasso di palazzi. Non erano di vetro colorato come le finestre di una cattedrale, ma di un verde intenso e brillante, che mi ricordava i pali di sostegno del cancello. E anche l’acqua della fontana.

Guardandole, ci mancò poco che mi lasciassi sfuggire le iniziali del signor Bowditch, dipinte a mezza altezza su un pilastro di pietra con un anello in alto, che probabilmente serviva a legare i cavalli. C’era una fila di quei pilastri, simili a denti smussati, di fronte a un gigantesco edificio grigio con una decina di porte in cima alla scalinata d’accesso, ma senza una sola finestra. Il pilastro con le iniziali AB era l’ultimo della fila, e si trovava davanti a una strada più stretta che piegava verso sinistra. La barra trasversale della lettera A era stata trasformata in una freccia che puntava verso quella viuzza, fiancheggiata da altri edifici di pietra senza finestre, alti una decina di piani. Non faticavo a figurarmi che quei palazzi fossero stati pieni di burocrati empisariani, impegnati ad amministrare il regno. Li potevo quasi vedere entrare e uscire di buon passo, indossando redingote nere e camicie con il colletto alto, come gli uomini (immaginavo fossero tutti maschi) nelle illustrazioni di un romanzo di Dickens. Non sapevo se uno di quei palazzi ospitasse le prigioni di Sua Maestà, ma in un certo senso mi sembravano tutti delle prigioni.

Mi fermai, fissando la barra trasversale della A che era stata trasformata in una freccia. Il palazzo era davanti a me, ma la freccia mi spingeva in tutt’altra direzione. L’interrogativo era il seguente: dovevo proseguire dritto o seguire la freccia? Alle mie spalle, dentro il cesto e sotto una coperta che era già bagnata e di lì a non molto sarebbe stata zuppa, Radar ebbe un altro accesso di tosse. Fui a un passo dall’ignorare la freccia e procedere dritto, convinto di poter sempre tornare indietro se mi fossi imbattuto in un vicolo cieco, ma poi mi vennero in mente due cose che mi aveva detto Claudia. La prima era che se avessi seguito le iniziali del signor Bowditch, sarebbe andato tutto bene (in realtà aveva detto «potrebbe andare tutto bene», ma perché sottilizzare?). L’altra era che, per quanto ricordava lei, avevo un bel po’ di strada da fare. Ma se avessi proseguito dritto, quel cammino sarebbe stato brevissimo, invece.

Alla fine decisi di fidarmi di Claudia e del signor Bowditch. Voltai il triciclo nella direzione indicata dalla freccia e ripresi a pedalare.

«Le strade sono un labirinto», mi aveva detto Claudia. Su questo aveva ragione, e le iniziali del signor Bowditch – i segni che aveva lasciato – mi immergevano sempre più a fondo in quel caos. New York era decifrabile; Chicago era relativamente decifrabile; Lilimar invece era un enigma. Immaginai assomigliasse alla Londra dell’epoca di Sherlock Holmes e di Jack lo Squartatore (per quel che ne so io, è ancora così). Alcune strade erano larghe e fiancheggiate da alberi spogli che non offrivano riparo dalla pioggia scrosciante. Altre erano più strette, e una era talmente angusta che il triciclo ci entrò appena. Quella viuzza ci offrì comunque un riparo dalla pioggia, perché i palazzi a due piani si protendevano sopra le nostre teste, toccandosi quasi tra loro. Ogni tanto incrociavamo dei fili del tram, alcuni dei quali penzolavano verso il basso, inerti, mentre gran parte era arrotolata in mezzo alla strada.

In una vetrina vidi un manichino con un cappello da giullare, delle campanelle appese al collo e un coltello piantato tra i seni. Se era uno scherzo, non lo trovai affatto divertente. Dopo un’ora non avevo più idea di quante volte avessi svoltato a destra o a sinistra. A un certo punto attraversai un sottopasso pieno di infiltrazioni, dove il rumore delle ruote del triciclo nell’acqua stagnante riecheggiò in quella che sembrava una risata ridotta a un sussurro: Ah… ahah… ahahah.

Alcune iniziali lasciate dal signor Bowditch, quelle più esposte agli elementi, erano così scolorite che mi riusciva difficile scorgerle. Se avessi perso la strada sarei dovuto tornare indietro, o cercare di orientarmi guardando le tre torri a spirale di quello che immaginavo fosse il palazzo, e non sapevo se ce l’avrei fatta. Per lunghi intervalli di tempo, gli edifici che incombevano su di me mi ostruirono la visuale. Era fin troppo facile immaginarmi sperduto in quell’intrico di viottoli fino ai due rintocchi… e poi ai tre che annunciavano il tramonto… dopodiché avrei dovuto vedermela con i soldati della notte. Ma con quella pioggia, e con gli accessi di tosse alle mie spalle che si facevano sempre più frequenti, ero convinto che al calare della sera Radar sarebbe morta.

Per due volte passai accanto a delle buche affacciate sulle tenebre più fitte, dalle quali provenivano zaffate di aria fetida e quelli che sembravano i sussurri dai quali Claudia mi aveva messo in guardia. L’odore che proveniva dalla seconda buca era più forte, e i sussurri più intensi. Non volevo immaginare che gli abitanti della città, terrorizzati, si fossero rifugiati in grandi bunker sotterranei dove erano andati incontro alla morte, ma era difficile evitare di farlo. Anzi, impossibile. Proprio come era impossibile credere che quei sussurri non fossero le voci dei loro fantasmi.

Non avrei mai voluto trovarmi in quel luogo. Avrei voluto essere a casa mia, nel mio mondo sano, dove le uniche voci disincarnate erano quelle dei miei auricolari.

Arrivai a un angolo dove, su un lampione, vidi quelle che potevano essere le iniziali del signor Bowditch o forse soltanto delle macchie di sangue vecchio. Scesi dal triciclo per dare un’occhiata più da vicino. Sì, erano le sue iniziali, ma ne restava ben poco. Non osai pulirle dall’acqua e dal fango per paura di cancellarle definitivamente, e mi piegai in avanti fino a toccarle quasi con la punta del naso. La barra trasversale della lettera A puntava verso destra, ne ero sicuro (o quasi). Mentre tornavo verso il triciclo, Radar fece capolino da sotto la coperta, e guaì. Uno dei due occhi era chiuso dal muco e l’altro era aperto a mezz’asta, ma rivolto alle nostre spalle. Guardai nella stessa direzione e sentii dei passi: stavolta ne ero certo. Intravidi qualcosa che poteva essere un abito – forse un mantello – e che girava dietro un angolo, a poche strade di distanza da noi.

«Chi sei?» gridai, per poi portarmi una mano sopra la bocca. «Non fare rumore», mi avevano detto tutte le persone che avevo incontrato lungo la strada. A voce molto più bassa, quasi in un sussurro, aggiunsi: «Fatti vedere. Se sei un amico, saprò esserlo anch’io».

Non apparve nessuno, né mi ero aspettato che accadesse. Allungai la mano sul calcio della pistola del signor Bowditch.

«Se invece sei un nemico, ho una pistola e non esiterò a usarla, se mi costringi.» Un bluff in piena regola. Mi era stato consigliato di non sparare per nessun motivo. «Mi hai sentito? Per il tuo bene, straniero, spero di sì.»

Non sembravano mie, quelle parole, e non era la prima volta. Sembravano uscite dalla bocca del personaggio di un film, o di un libro. Mi aspettai quasi di sentirmi pronunciare una frase come: «Mi chiamo Inigo Montoya. Tu hai ucciso mio padre. Preparati a morire».

Radar aveva ripreso a tossire, e cominciava a tremare. Salii di nuovo sul triciclo e pedalai nella direzione indicata dall’ultima freccia. Mi ritrovai in una viuzza lastricata che procedeva a zigzag e che, per qualche ragione, era costeggiata da file di barili, molti dei quali rovesciati.

11

Continuai a seguire le iniziali: qualcuna era perfettamente leggibile, come se il signor Bowditch l’avesse appena lasciata usando una vernice rossa, mentre altre, la stragrande maggioranza, erano così scolorite da essersi trasformate nei fantasmi di se stesse. Sinistra e destra, destra e sinistra. Non vedevo cadaveri o scheletri in giro, ma sentivo il tanfo della putrefazione quasi ovunque, e ogni tanto avevo ancora la sensazione che gli edifici intorno a me cambiassero impercettibilmente forma.

In alcuni punti dovetti attraversare delle pozzanghere. In altri, le strade erano completamente allagate e le grandi ruote del triciclo sprofondavano nel fango fin quasi ai cerchioni. La pioggia calò d’intensità, poi si interruppe del tutto. Non avevo idea di quanto distasse ancora la casa gialla di Hana; senza un cellulare da consultare o il sole per orientarmi, il mio senso del tempo era ridotto ai minimi termini. Mi aspettavo di sentire da un momento all’altro i due rintocchi di mezzogiorno.

Mi sono perso, pensai. Non ho un GPS e non arriverò mai in tempo alla meridiana. Sarò fortunato se riuscirò ad andarmene da questo posto assurdo prima che faccia sera.

Poi attraversai una piccola piazza con una statua al centro – era una donna, ma senza più la testa – e mi resi conto che potevo vedere di nuovo le tre torri a spirale. Ora, però, si trovavano di lato rispetto alla mia posizione. Ebbi un’idea, che prese forma – assurdo, ma vero – con la voce del coach Harkness, che allenava la squadra di basket, oltre a quella di baseball. Il coach camminava avanti e indietro sulla linea laterale, rosso in faccia e con due macchie di sudore sotto le ascelle della camicia bianca che indossava per tutte le gare in notturna, seguendo i movimenti della sua squadra e gridando: «Aggiramento, aggiramento, dannazione!»

Aggiramento.

Era questo che stavo facendo, mentre seguivo le iniziali del signor Bowditch. Invece di arrivare all’ingresso principale di quell’enorme edificio centrale, dove sicuramente terminava la Strada dei Gallien, lo stavo aggirando per raggiungerlo da dietro. Attraversai la piazza verso sinistra, prevedendo di trovare una traccia in una delle tre strade che si diramavano da quel punto, e fu proprio così. Le iniziali erano dipinte su un lato di un edificio di vetro in rovina, che un tempo doveva essere stato una serra. Ora la fiancata del palazzo era sulla mia destra, e sì: le iniziali mi portavano ad aggirarlo. Cominciai a intravedere una lunga banchina di pietra che curvava dietro gli edifici principali.

Pedalai più in fretta. Le iniziali successive mi indirizzarono a destra, lungo quello che, in tempi migliori, doveva essere stato un ampio viale alla moda, mentre ora l’asfalto era pieno di crepe e in alcuni punti si era ridotto a un ammasso di brecciolino. La linea di mezzeria era invasa dalle erbacce, tra le quali crescevano degli enormi fiori con i petali gialli e la corolla di un verde scuro. Rallentai per guardarne uno che si piegava sul lungo gambo fin quasi a invadere la carreggiata, ma quando mi allungai per toccarlo i petali si chiusero di scatto a pochi centimetri dalle mie dita, facendo colare un liquido bianco e mieloso. Provai una forte sensazione di calore e tirai indietro la mano, bruscamente.

Circa cinquecento metri più avanti vidi tre tetti, uno su ciascun lato del viale e un terzo che sembrava incombere su di esso. Erano dello stesso giallo di quei fiori famelici. Davanti a me, il viale si allargava in un’altra piazza, con una fontana asciutta al centro. Era enorme e verde, con delle crepe color ossidiana che ne attraversavano il basamento. «SCRIVILO, PRINCIPE SHARLIE», era stato l’ordine che Claudia mi aveva ripetuto più volte, e controllai i miei appunti, giusto per sicurezza. Una fontana senz’acqua. Spunta. Una grande casa gialla a cavallo della strada. Spunta. Trovare un nascondiglio. Doppia spunta. Infilai il foglio di carta nella tasca laterale dello zaino, perché non si bagnasse. Sul momento non ci pensai neanche, ma in seguito avrei avuto i miei ottimi motivi per ringraziare di averlo messo nello zaino anziché in tasca. E lo stesso valeva per il mio cellulare.

Imboccai lentamente la piazza, poi accelerai sino alla fontana. Il basamento era alto due metri e mezzo, e largo come il tronco di un albero. Un ottimo nascondiglio. Smontai dal triciclo e diedi un’occhiata da dietro il basamento. Davanti a me, a non più di cinquanta metri dalla fontana, c’era la casa di Hana… anzi, le case. Erano collegate da un corridoio dipinto di giallo che sovrastava il viale, un po’ come le passerelle aeree che si vedono dappertutto a Minneapolis. Era la mia destinazione, senz’ombra di dubbio.

E Hana era là fuori.