Mardi 28 mars

Retour à Paris ; nous sommes en pleine révolution. Un gouvernement insurrectionnel siège à l’Hôtel de Ville ; on vient de l’installer avec un fracas de mitraille qui a fait trembler les vitres ; s’entendra-t-il avec celui qui siège au château de Versailles ?

En ouvrant ma fenêtre je vois le drapeau rouge flotter à la porte de la Sorbonne ; je reçois comme un coup de poignard dans le cœur.

29 mars

* Courses aux nouvelles1.

La 5e compagnie se désorganise. Beaucoup de chefs ont donné leur démission. Après mon départ il y eut encore quelques convocations, quelques gardes ; la dernière eut lieu le 16 mars, près du bastion où se trouvait la poudrière du 9e secteur.

Sur les onze heures du soir, un détachement du 134e vint avec une tapissière pour enlever les cartouches du bastion.

Vernay, le libraire, capitaine en second, ancien soldat du Mexique, et Fourmage, son lieutenant, résistèrent énergiquement.

Intimidé, le détachement du 134e se retira en disant : « Nous reviendrons en force. »

Vernay envoya immédiatement son sergent-fourrier B... au palais du Luxembourg, où résidait le général Vinoy, afin de le prévenir de la situation.

Le général n’y était pas, mais son aide de camp, qui veillait couché sur un canapé, reçut B... « Je ne puis vous donner aucunes troupes, lui dit-il, priez votre capitaine de faire pour le mieux ; demain matin à la première heure, j’enverrai des hommes pour enlever les cartouches. »

Pendant la nuit, un détachement du 134e, plus nombreux que le premier, arriva, mais il fut repoussé comme la première fois.

Le lendemain matin, suivant la promesse de l’aide de camp, des artilleurs arrivèrent avec un fourgon et enlevèrent les munitions de la poudrière.

Je croyais cet incident complètement ignoré ; aussi je fus tout surpris de le voir indiqué dans l’ouvrage du général Vinoy : L’Armistice et la Commune (p. 205, Plon, éditeur), et dans celui de Charles Yriarte : Les Prussiens à Paris et le 18 mars (p. 180 et 181, même éditeur).

Ce livre sur le 18 mars m’apprit une chose que nous ignorâmes presque tous dans le quartier, à savoir la décision du Comité central à l’égard du 21e ; ce comité donna l’ordre au 134e de désarmer le 21e. Le 134e reçut la signification de cet ordre, mais il n’osa pas l’exécuter. Charles Yriarte a vu dans les archives de la police l’ordre d’exécution, rédigé sur un papier qu’ornait le timbre du Comité avec ces mots : Fédération républicaine de la garde nationale ; l’ordre était libellé de la façon suivante : Le 134e bataillon opérera à domicile le désarmement du 21e, qui s’oppose à 1’exécution des ordres donnés par le Comité central.

M. Charles Yriarte fait remarquer que cette grave mesure fut la première manifestation de la guerre civile.

Même jour, 29 mars

* Nous avons pour maire le citoyen Régère.

Le Comité central l’avait nommé maire provisoire du 5e arrondissement ; quand ce comité, qui était le seul gouvernement de Paris après la fuite de M. Thiers, eut été remplacé par celui de la Commune, celle-ci maintint Régère à la mairie ; ce Régère, qui se comporta bien du reste, avait été nommé membre de la Commune par le 5e arrondissement ; c’était un vétérinaire venu de Bordeaux ayant une certaine aisance. Son fils aîné était capitaine dans le 248e bataillon, assez hostile, paraît-il, à mon 21e ; le fils cadet, Gaston, suivait régulièrement le catéchisme de première communion à Saint-Étienne-du-Mont ; c’est peut-être à cause de cela que notre maire communard passait pour un clérical auprès de ses collègues. Il empêcha beaucoup de mal ; il commença tout d’abord, je crois, à s’opposer énergiquement à ce qu’on renversât la statue du brave des braves, élevée au carrefour de l’Observatoire.

Les purs du quartier prenaient sans doute le maréchal Ney pour un capitulard.

30 mars

La Commune décide que l’on ne paiera pas les termes d’octobre 1870, janvier et avril 1871 ; ce n’est pas ça qui mettra du beurre dans les épinards de mon beau-père.

Je reçois l’Officiel, auquel je suis abonné depuis longtemps, sous ce titre : Journal officiel de la Commune de Paris.

En rentrant à Paris j’avais trouvé sur mon bureau tous les numéros de l’Officiel ; pas un ne manquait. Le Comité central me l’avait fidèlement envoyé. Dès le 20 mars, le matériel de l’Officiel était tombé entre ses mains avec la liste des abonnés.

Le véritable Officiel, celui du gouvernement régulier, s’imprimait à Versailles.

Même jour, 30 mars, 3 heures

Le bruit se répand dans le quartier qu’on va abattre la croix du Panthéon. J’accours sur la place ; elle est noire de monde. Je m’adosse à la bibliothèque Sainte-Geneviève ; tous les curieux ont les yeux fixés sur le dôme ; on y aperçoit des ouvriers qui cherchent à scier la croix. Ce n’est pas une petite affaire ; l’opération est fort difficile. On ne se gêne pas dans la foule pour blâmer cet acte absurde. Près de moi, un homme en blouse se met à crier à tue-tête : « Ce n’est pas ça qui fera marcher l’ouvrage. » Je tâche de le calmer ; car bientôt retentirait à ses oreilles le cri sinistre que l’on entend partout : « Enlevez-le ! enlevez-le ! »

La croix est tombée.

C’est une erreur, les deux bras seuls de la croix étaient tombés ; car seuls ils avaient pu être sciés.

La foule n’était point partout aussi bien-pensante que de mon côté, près de la bibliothèque Sainte Geneviève.

Plus loin, la populace criait avec gaîté, regardant la croix qui résistait aux coups de hache : « Elle tombera, elle ne tombera pas. »

L’ouvrier chargé de la triste besogne s’était fait lier pour échapper au vertige ; mais il n’échappa pas à une fluxion de poitrine, dont il mourut quelque temps après. C’est, du moins, ce que m’ont raconté plusieurs personnes du Quartier latin. La journée était brumeuse ; ce malheureux fut là-haut, là-haut, secoué longtemps par un vent humide qui glaça en lui les sources de la vie.

Cette croix sciée était celle que Napoléon III avait fait élever sur le dôme, après le rétablissement du culte au Panthéon, en 1853 ; elle était simplement en bois ; sous la présidence de Mac-Mahon elle fut rétablie en fer, telle qu’on la voit encore aujourd’hui.

Le drapeau rouge a été hissé sur la coupole du Panthéon.

Il fut apporté par un garibaldien, drapé dans un ample manteau rouge2. Avant d’être attaché triomphalement tout en haut du dôme, il fut promené processionnellement autour du monument au son de la musique des canons. Un des fédérés, un gradé original et cocasse, s’écria : « Allons donc le faire bénir par la Commune. » Cette idée eut un énorme succès. La bande se rendit à l’Hôtel de Ville ; aucun témoin n’a pu me dire ce que firent les membres de la Commune et s’ils allèrent chercher de l’eau bénite dans le bénitier de Saint-Gervais, leur paroisse officielle.

Au retour, un ouvrier couvreur grimpa avec une agilité surprenante jusqu’au montant de la croix amputée et y attacha l’oriflamme rouge.

À ce moment, Jourde, membre de la Commune, nommé par le cinquième arrondissement, déclara solennellement que le Panthéon était rendu au culte des grands hommes.

L’Officiel de la Commune ne parla point de cette triste cérémonie ; comme dans beaucoup de circonstances, la Commune subit sans protestation le joug des exaltés.

Le Journal des débats a dit quelques mots sur la double équipée des 30 et 31 mars. Le 30, il n’y avait sur la place que le 59e bataillon, ancien bataillon de l’Empire, mais réorganisé sans aucun doute. Le lendemain 31 à la fête de l’inauguration du nouveau temple, se trouvaient dix bataillons du quartier. Leurs cris de joie furent, le 24 mai suivant, changés en cris de douleur, en râles d’agonie.

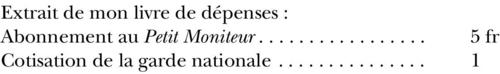

Pendant le second Empire, chaque garde national payait un franc par mois pour les frais d’administration de sa compagnie ; pendant le Siège, cette cotisation ne fut plus perçue. J’étais à peine rentré à Paris que je dus payer une cotisation de un franc ; je la payai lâchement ou plutôt inconsciemment ; or, cette cotisation était perçue en vertu de l’article 8 d’un arrêté, pris le 3 mai 1871, par le Comité central de la garde nationale, afin de subvenir à ses frais généraux d’administration, de publicité et autres ; et autres fait rêver.

La cotisation de chaque compagnie, dont le minimum était de cinq francs par mois, devait être versée entre les mains du trésorier nommé par le Comité.

1er avril

Mon Officiel ne s’appelle plus Journal de la Commune ; il a repris son titre de « Journal de la République française ».

Mon Petit Moniteur annonce, lui, que l’École polytechnique va être fermée. Il n’y a plus que quinze élèves. Dernièrement, un polytechnicien sortant de l’école a été poursuivi par des voyous.

Même jour, 1er avril

Les paysans n’osent plus apporter leurs denrées ; aussi les vivres sont-ils hors de prix au marché de la place Maubert, où s’approvisionne ma cuisinière.

Hier, j’ai reçu la visite d’un client, pour lequel j’ai plaidé récemment un procès. Il avait été blessé grièvement à la jambe ; ayant demandé pour lui des dommages-intérêts à l’auteur de l’accident, je n’avais pas réussi. Le pauvre garçon, marchant encore avec des béquilles, est venu me réclamer ses pièces, afin de pouvoir prouver son accident et... entrer dans la garde nationale !! Beaucoup de pauvres gens ne considérèrent la garde nationale que comme un refuge de subsistance.

M. Maxime Du Camp, dans ses Convulsions de Paris, tome II, page 57, dit à ce propos :

« Les conseils de révision n’ont pas dû, pendant la Commune, fonctionner avec une grande régularité, car les borgnes, les bossus, les boiteux ne faisaient point défaut aux troupes de Cluseret et de Rossel. »

La Commune, fort habile, admettait n’importe qui dans son armée, sans se préoccuper ni des défectuosités du corps, ni de l’exiguïté de la taille. Les malheureux y accouraient en foule et ils étaient légion, après cinq longs mois de siège.

2 avril

* Note de l’Officiel3 : « Dans le jardin du Luxembourg on a procédé à la calcination de tous les fumiers, paille, etc., qui provenaient du campement des troupes, appelées de l’armée de la Loire, et qui, par leur odeur fétide, étaient l’objet des réclamations de tout le quartier. »

Parmi les troupes dont parle l’Officiel communard, se trouvait le 135e de ligne qui, le 18 mars, se laissa désarmer par le peuple ; il y avait encore le 69e régiment de marche qui, quoique composé d’éléments disparates, ne fut pas d’aussi bonne composition ; il ne voulut nullement pactiser avec les fédérés ; ceux-ci l’enfermèrent dans le jardin ; mais le 23 mars, énergiquement enlevé par le colonel Périer, il s’échappa en bousculant la foule furieuse ; Versailles reçut ce régiment en triomphe ; l’Assemblée lui adressa des éloges et des remerciements.

Même jour, 2 avril, Pâques fleuries

Enfin la guerre civile éclate et pendant que nous sortons de Saint-Séverin, nos rameaux à la main, nous entendons gronder le canon, qui tue des frères, des amis. Heureusement mon 21e bataillon est désorganisé par la démission de presque tous les chefs et je ne suis pas tenu de me mêler à cette lutte fratricide, que des concessions mutuelles auraient pu éviter. Paris est bien exalté, mais Versailles est bien têtu.

Cette note, qu’au bout de vingt-quatre ans j’ai relue avec une véritable stupéfaction, cette note, dis-je, est très certainement l’écho fidèle de tout ce que j’entendais débiter autour de moi ; je ne pouvais complètement échapper à la contagion du milieu. Le gouvernement de Paris ne plaisait pas, mais celui de Versailles ne plaisait guère ; l’Assemblée nationale, par sa loi sur les échéances, avait irrité maladroitement le commerce de Paris, en ne lui accordant que d’insuffisants délais, pour le paiement de ses billets.

On ne parlait, à Paris, que de concessions mutuelles indispensables, de nécessité d’entente, etc., etc. Des comités de conciliation se formaient partout. Les députés et les maires de Paris s’étaient mis à la tête d’une croisade humanitaire, pour empêcher le gouvernement régulier et le gouvernement insurrectionnel d’en venir aux mains : mon quartier fut un de ceux qui s’agitèrent le plus pour le succès de la conciliation ; le 24 mars, trois cents étudiants, rassemblés à l’École de médecine, avaient voté une déclaration de guerre au Comité central, tout en prévenant charitablement l’Assemblée nationale, qu’ils répudiaient toute complicité avec la réaction.

Ce qui revenait à dire, suivant la teneur de ma note : « Paris, tu es bien exalté ; Versailles, tu es bien têtu ; vous avez tort tous les deux ! Embrassez-vous donc. »

Longue station boulevard Saint-Michel, à la porte du Luxembourg. C’est le rendez-vous des cancaniers ; propos épouvantables dans les groupes. Un forcené crie : « Faut prendre les femmes, les enfants des sergents de ville et les mettre au-devant des camarades qui se battent. » Plusieurs mégères poussent des bravos ; mais un honnête garçon, qui revient de la lutte après avoir combattu toute la journée, proteste en termes énergiques et s’écrie : « C’est indigne, c’est ignoble ce que vous dites là. »

En rentrant chez moi je vois dans la loge de mon concierge deux femmes toutes tremblantes ; ce sont ses cousines, la femme et la fille d’un sergent de ville ; elles ont au plus vite abandonné leur logement de Montrouge pour ne pas être mises au devant des fédérés combattant.

L’honnête garçon dont je parle dans ma note était sans doute redescendu par l’avenue de Châtillon et celle d’Orléans jusqu’à la porte du Luxembourg ; il avait très vraisemblablement combattu au milieu d’une colonne d’insurgés, qu’après une lutte vigoureuse, le général Derroja avait, ce même jour 3 avril, rejetée vers la redoute de Châtillon. Évidemment, je dus faire chorus avec le fédéré, car un de mes clients, M. Ducaurroy, professeur de l’Université en retraite, me fit plus tard de graves reproches à l’occasion de mes imprudences à la porte du Luxembourg. Mais je ne pouvais me soustraire à l’attraction de ce club en plein air. Les grandes voix des batailles se mêlaient à nos papotages.

Pendant cette longue station du 3 avril, le son du canon nous arrivait de Châtillon, de Clamart, de Courbevoie, des trois points où la Commune avait lancé ses bataillons, pour se saisir de Versailles. C’est pendant cette journée enragée que se fit entendre, pour la première fois depuis l’armistice, le mugissement du Mont-Valérien, ce mugissement de la salve terrible qui coupa en deux tronçons sanglants l’armée de l’insurrection.

Notre cuisinière, sortie de grand matin pour aller chercher son lait, revient en courant, et nous crie : « On pille rue Jean-de-Beauvais, chez les dominicains. »

Amélie est saisie de terreur, moins pour elle que pour moi et les enfants.

Les dominicains, fort bienfaisants pour les pauvres du quartier, furent bientôt secourus. Le 118e bataillon de la garde nationale, prévenu, accourut bien vite et leur fit rendre leurs effets et provisions déjà entassés dans une voiture de déménagement. Le capitaine dit aux pillards : « Je brûle la cervelle au premier qui touchera à la moindre chose. » Je crois que les dominicains, bons enfants d’ordinaire, n’exigèrent pas la restitution totale des bouteilles enlevées, car les envahisseurs finirent par crier : « Ce sont de bons zigues, ce sont de bons zigues. »

Même jour, 4 avril, midi

Devant Saint-Séverin, au sortir du bout de l’an de bonne-maman Turin4, nous entendons vociférer : « À bas les calotins ! »

Tout le monde veut me faire partir, notamment la tante D..., qui vit au milieu des béni-mouff-mouff5 et dont une lettre ébouriffante augmente les inquiétudes de ma femme. Mais je ne puis partir, je dois rester au poste comme pendant le Siège.

C’était peut-être bien naïf de croire qu’en ne quittant pas mon poste, c’est-à-dire en restant à Paris, je rendrais service à la cause de l’ordre ! je partageais la naïveté des gardes nationaux du quartier de la Bourse qui, voulant soustraire à l’insurrection le cœur de Paris, le gardèrent en armes pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, et ne l’abandonnèrent qu’après avoir été malencontreusement congédiés par le gouvernement de Versailles.

La composition de mon 21e bataillon pouvait me faire supposer que, quoique désorganisé par la démission forcée des chefs, il pourrait, à un moment donné, à un moment favorable, se ressaisir et se réorganiser.

Même jour, 4 avril, après-midi

Au bruit d’une grande bataille, couru à la porte de Vaugirard, où se pressent des femmes anxieuses ; je vois beaucoup de pauvres blessés rentrer dans Paris. Chez mon ami Eugène Bruncamp, rue de l’Abbé-Groult, je grimpe sur le rebord d’une fenêtre, d’où j’aperçois le feu de la bataille de Châtillon6 engagée entre la garde nationale et l’armée de Versailles.

En redescendant vers l’intérieur de Paris, je me trouve au milieu d’un bataillon de fédérés en complète déroute.

Pauvre Paris ! après avoir tant souffert, pouvais-tu t’attendre à endurer encore de pareilles souffrances !

À ce moment mon esprit se reportait sans cesse vers le siège de Paris, du temps de la Ligue. C’était comme une obsession. En effet, quel singulier rapprochement à faire entre la Ligue du XVIe siècle et la malheureuse ligue des fédérés du XIXe siècle ; mêmes calamités, mêmes misères, mêmes illusions surtout ; l’une croyait pouvoir s’emparer du roi Henri IV7, l’autre de M. Thiers ; toutes les deux payèrent de leur sang leurs décevantes chimères.

Les faits saillants de la vie des peuples se reproduisent et se renouvellent d’une étrange façon.

5 avril

* Hier, arrestation de l’archevêque.

Mon ami M. de Soye, imprimeur et directeur de La Semaine religieuse, avait prévenu Monseigneur de son arrestation imminente, ce qu’il avait appris d’une façon singulière. En train de travailler dans son bureau, situé au coin de la rue d’Ulm et de la place du Panthéon, il entendit, par sa fenêtre entr’ouverte, des gardes nationaux dire : « On va donc aller arrêter l’archevêque. » Sur-le-champ M. de Soye envoie une lettre à Mgr Darboy, pour le prévenir. Monseigneur ne bouge pas ; bientôt après il est appréhendé comme otage ; malheureusement la lettre fut trouvée toute ouverte sur la table de travail.

Des fédérés accourent à l’imprimerie pour s’emparer de l’audacieux avertisseur ; par un bonheur providentiel, il n’était pas chez lui, mais il y rentrait ; du milieu de la place du Panthéon, il voit l’envahissement de son imprimerie ; comprenant immédiatement qu’on vient l’arrêter, il louvoie sur la place et, après la sortie bredouille de messieurs les fédérés, il rentre intrépidement chez lui, prend ce qui lui est nécessaire pour fuir et brûle la politesse à la Commune.

* Aujourd’hui, enterrement, à Montparnasse, d’un fédéré du quartier, tué en combattant.

L’Officiel du lendemain m’apprit que c’était l’enterrement d’un capitaine du 248e bataillon, tué dans une reconnaissance du côté de Vanves. Henri Régère, le fils aîné du maire communeux et capitaine adjudant-major dans le 248e bataillon, fit un petit speech sur la tombe de son frère d’armes.

Ce même bataillon devait encore combattre la nuit suivante près de Châtillon, et laisser des morts sur le terrain. Je me rappelle avoir vu vers cette époque plusieurs chars funèbres remontant le boulevard Saint-Michel et se rendant au cimetière Montparnasse ; ces chars étaient ornés, aux quatre coins, de grands drapeaux rouges flottant au vent ; au point de vue décoratif, c’était vraiment beau. Sur ces chars avaient été très vraisemblablement placés les corps des fédérés tombés près de Châtillon.

L’un d’eux demeurant, de son vivant, rue Zacharie, eut un service à Saint-Séverin.

Au retour du cimetière, les camarades vinrent demander à l’église combien il était dû pour le service ; le premier vicaire répondit : « Rien ; sur le montant de la quête, nous avons prélevé le coût du service ; veuillez accepter le reste pour la veuve. »

6 avril

Hier, arrestation de M. Moléon, curé de Saint-Séverin, pendant qu’il était à l’office.

Erreur ; un employé de la Préfecture vint le prévenir au presbytère que son neveu avait été arrêté et retenu prisonnier, parce qu’il avait sur lui un papier compromettant. M. le curé était, à ce sujet, prié de se rendre à la préfecture de police. Son premier vicaire le supplia de fuir ; mais l’abbé Moléon, craignant pour son neveu, se rendit quand même à la convocation. Il ne revint pas, et plus tard, c’est par miracle qu’il échappa au massacre.

On trouvera certainement que ma plume a noté bien sèchement l’arrestation de mon pauvre curé. Elle s’immobilisa sans doute entre mes doigts ; car le matin j’avais lu dans mon Officiel le terrible décret sur les otages ; ma plume, de plus en plus circonspecte8, ajouta ces lignes :

La garde nationale fédérée est vaincue toujours ; mais son courage est grand ! Que nos anciens chefs sont coupables de n’avoir pas utilisé ce courage pendant le Siège !

Je suis désolé de me surprendre encore en flagrant délit de note communarde ; mais ce que l’inquiétude, l’appréhension m’ont fait écrire, n’est-ce point l’expression de la vérité ?

Dans La Revue des Deux Mondes d’octobre 1877, p. 45, Maxime Du Camp ne pense pas autrement.

Dans Les 65 jours de la Commune, deux écrivains de réelle valeur, très chauds partisans de Versailles, les frères Dalsème, écrivent ce que j’ai écrit ; c’est ce dont était persuadé également notre grand martyr du palais, M. Bonjean. Dans ses Souvenirs d’un otage, Ferdinand Évrard, parlant de ses conversations avec son compagnon d’infortune, rapporte ceci : « M. Bonjean et moi nous causâmes des sorties de la garde nationale, du mauvais emploi qu’on avait tiré de ces hommes, dont une partie était pleine d’ardeur et de patriotisme. »

Dans Le Figaro du 4 septembre 1893, le comte d’Haussonville a écrit un très, très remarquable article, où il constate que toute la population parisienne voulait se défendre ardemment, toute, même celle qui passait pour réserver son courage contre les bourgeois, c’est-à-dire celle de Belleville. Comme lieutenant de mobiles attaché au secteur du terrible quartier, M. d’Haussonville avait vécu en contact intime, jour et nuit, avec cette population ; il peut donc en parler savamment9.

7 avril, vendredi saint

3 heures. J’arrive sur le parvis Notre-Dame ; comme d’ordinaire, je viens à la cathédrale vénérer avec ma femme et mes enfants les reliques de la Passion. Je vois avec étonnement s’aligner devant le portail une compagnie de gardes nationaux ; deux sœurs de charité quêtent à la porte de la Vierge. Nous entrons ; pas de cérémonie comme d’habitude ; je rencontre un officier d’église que je connais, M. Soumard, premier sacristain ; il me dit à l’oreille : « Notre-Dame est cernée. » Bien vite nous revenons sur nos pas, et, à la place de sœurs de charité, nous apercevons quatre gardes nationaux. Que va-t-il se passer ? J’espère cependant que Notre-Dame sera respectée. Les gardes nationaux ont une attitude digne et calme.

Grâce à ce bon M. Soumard, ma femme et mes enfants n’eurent pas la terreur de voir Notre-Dame envahie. M. Soumard, ce jour-là, ne s’en tira pas trop mal ; quelques instants après m’avoir parlé, il fut, il est vrai, appréhendé et confiné dans une dépendance de la sacristie, mais il n’y resta pas trop longtemps. Paul Fontoulieu (Les Églises sous la Commune) raconte que le pauvre sacristain ne s’en tira pas aussi bien lors d’une seconde invasion, faite par le délégué à la justice Protot, sous prétexte de recherches d’armes. Conduit, cette fois, à la Conciergerie, il resta cinq jours sans le moindre siège pour s’asseoir. Pendant les deux premiers jours il fut même laissé complètement sans nourriture. M. Soumard est mort il y a quelques années.

8 avril

Notre-Dame n’a pas été respectée ; on a pillé le trésor.

9 avril, jour de Pâques

Le trésor de Notre-Dame a été renvoyé sur les ordres de la Commune.

J’ai écrit cette note inexacte parce que dans mon quartier on croyait que le trésor avait été enlevé, mais que la Commune l’avait fait rendre à la basilique. Les choses ne se passèrent pas tout à fait ainsi. Après ma fuite de Notre-Dame, les fédérés pénétrèrent dans la sacristie du trésor, et en retirèrent tous les objets précieux ; on les emménagea dans une voiture de déménagement ; pendant ce temps un garde se détacha du groupe des fédérés et alla bien vite prévenir la Commune, siégeant à l’Hôtel de Ville. Très émue par cette nouvelle, elle envoya immédiatement un exprès pour donner l’ordre de ne rien emporter ; en conséquence, les objets enlevés furent restitués, séance tenante, à la sacristie du trésor. Je ne m’étais pas trompé en constatant, dans ma note du 7 avril, que les gardes nationaux avaient une attitude digne et calme ; c’est, en effet, l’un d’eux qui, ce jour-là, sauva le trésor.

Il m’est déjà arrivé (notamment à propos de l’abattage de la croix du Panthéon) de faire remarquer que la Commune n’a pas autorisé certains actes odieux. Cela ne veut pas dire que je cherche à l’excuser ; non, sans doute ; car, ainsi que le disait L’Indépendance belge lors de l’envahissement, par des bandits, de l’ambassade belge : « La Commune est aussi coupable que les envahisseurs, car c’est par son fait que toute espèce d’ordre a cessé d’exister à Paris. »

En nous couchant, nous entendons une horrible canonnade ; je n’en ai jamais ouï de plus violente pendant le siège. Mes enfants tremblent dans leurs petits dodos. Les remparts semblent attaqués ; l’horizon est en feu du côté de Montrouge.

« Paris offrait pendant la canonnade le plus étonnant spectacle du monde ; aux premiers coups de canon, la foule se porta sur le boulevard Saint-Michel. Grâce à l’écho qui répercutait toutes les détonations, il fut impossible d’abord de juger d’où venait le vacarme... Tout le monde assurait que c’était l’entrée de Versailles à Paris... » (Le Comité central et la Commune, page 73, par Ludovic Hans.)

« ... Le ciel rouge n’était qu’un incendie ; les arbres, lugubrement illuminés, du Luxembourg semblaient des spectres, et le pétillement des fusillades répercutait, dans l’étendue, son horrible feu d’artifice. » (Tablettes d’une femme pendant la Commune, par Mme Blanchecotte, note du 13 avril 1871. Didier, libraire académique.)

12 avril

L’armée de Versailles a été repoussée, dit-on.

J’avais mis hélas ! le mot étant trop compromettant pour le cas de saisie de mes notes, je le surchargeai et en fis les deux petits mots dit-on.

Il faut toujours juger avec indulgence les actions d’autrui ; car on ne sait pas si, dans les mêmes circonstances, on n’agirait pas de la même manière. Je trouvais jadis mon grand-père bien prudent, bien timoré, pour avoir, sur ses registres de commerce en 1814 et 1815, pendant la Restauration, surchargé le mot empereur, qui revenait continuellement sous sa plume, et l’avoir remplacé par celui de Bonaparte, et voilà qu’à cinquante-cinq ans de distance, le petit-fils surcharge aussi prudemment que le grand-père et même avec plus de soin.

Même jour, 12 avril

Reçu billet de garde de la part de la Commune ; mais j’ai mal au bras ; ce dont je me console facilement dans la circonstance.

Voilà quelle était la teneur de ce terrible billet de garde qui me causa tant d’émoi :

GARDE NATIONALE

21e BATAILLON 5e COMPAGNIE

Monsieur Dabot, avocat, 2, rue de la Sorbonne.

Rendez-vous en armes, au lieu ordinaire de réunion, ce aujourd’hui 12, à 6 heures très précises, pour service de vingt-quatre heures à l’École de droit.

Paris, le 12 avril 1871

Le sergent-major,

FR...

La convocation ne portait plus la signature de Paul D..., mon sergent-major légitime. Le bataillon était donc réorganisé révolutionnairement. Pour échapper à la convocation, il fallait partir immédiatement en province ; mais partir, c’était laisser en souffrance, à Paris, des intérêts privés fort importants. Je pris le parti de biaiser, de louvoyer.

J’allai trouver F..., le nouveau capitaine de ma compagnie ; c’était un garçon distingué, avec lequel j’avais toujours eu d’excellentes relations au rempart. Je lui dis : « J’ai mal au bras droit, par suite d’un rhumatisme attrapé à cette sale porte d’Italie, que vous connaissez aussi bien que moi ; je ne puis donc faire quoi que ce soit pour la garde nationale, du reste, le médecin de la compagnie peut me visiter.

« — Oh ! me dit-il, votre parole me suffit. »

Encouragé par son accueil affectueux, j’osai lui dire, en baissant la voix : « Mais F..., ce que vous faites, n’est-ce pas bien dangereux ? » Il me donna avec calme les raisons de sa conduite, en ajoutant : « Du reste, comment agir autrement, dans la rue Saint-Jacques ? celui qui ne veut pas marcher est traité de feignant. » Je n’objectai rien, car dans la phraséologie populacière des Parisiens, aucune épithète n’est plus méprisante et plus dangereuse que celle-là. Malgré ma démarche auprès du capitaine, j’allais probablement m’entendre appeler ainsi par quelque outrancier du quartier, méfiant et peu crédule.

Je pris un parti héroïque ; je me fis immédiatement appliquer sur le bras droit des ventouses scarifiées, et ce, par un ventouseur scarificateur en renom, qui me libella un certificat constatant l’opération, et l’obligation de porter mon bras droit en écharpe. Grâce à toutes ces précautions, je fus laissé en repos. On me prenait pour un blessé de Châtillon ou de Clamart. J’apparus un jour, à ma fenêtre, le bras soutenu par un grand foulard de soie noire (je n’en avais pas de rouge) ; les voisins d’en face, M. et Mme G..., qui m’aimaient beaucoup, dégringolèrent leur escalier et escaladèrent le mien pour savoir où j’avais été blessé.

Je les rassurai bien vite.

13 avril

M. Bourre, sacristain du chapitre, écrit dans La Petite Presse que Notre-Dame n’a pas été pillée.

Le pillage de Notre-Dame n’avait pas eu lieu, comme je l’ai dit plus haut ; mais le bruit en courait quand même encore au bout de huit jours ; voilà pourquoi M. Bourre tint à le démentir.

Même jour, 13 avril

L’horrible canonnade d’avant-hier provenait de la redoute de Châtillon, qui couvrait de feu les forts d’Ivry, de Vanves et les remparts ; mais les forts, les remparts n’ont nullement été attaqués, comme on l’a cru, par l’armée de Versailles.

Le quartier est en émoi par suite de la fermeture de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, de Saint-Étienne-du-Mont10, des femmes effarées crient dans la rue des Écoles : « On pille chez les sœurs de la rue Boutebrie11 ; on va piller dans les maisons. » Vivement impressionné, j’emballe vite et vite pour Moret, femme, enfants, économies et bijoux. Je ne conserve même pas d’argent pour moi, sauf 60 fr. ; en cas de besoin, j’ai mon banquier : le Mont-de-piété.

Coût du laissez-passer pour le départ de ma famille : 2 francs.

17 avril

Je reviens de ma terreur peu justifiée et pleure ce matin en voyant, vides de nouveau, les berceaux de mes enfants.

C’est par lâcheté que j’écrivis ces mots peu justifiée. Ce jour-là, je mis en évidence sur mon bureau le dossier d’une affaire de La Villette, dont j’ai parlé dans mes éphémérides de 1869 ; en effet, j’avais lieu de supposer que plusieurs des nombreux inculpés, pour lesquels j’avais plaidé l’amnistie, étaient parmi les puissants du jour.

17 avril, après-midi

La Commune m’envoie une invitation à payer mes contributions.

Cette aimable invitation était ainsi formulée :

DÉLÉGATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Citoyen, en vertu de l’appel fait au patriotisme des contribuables directs (2 avril 1871), nous vous invitons à venir verser dans le plus bref délai, à notre bureau, rue Latran, 8, de neuf heures à trois heures, le restant de vos impositions, exercice 1870. Nous vous rappelons que trois mois de l’exercice 1871 sont également échus.

Le percepteur des contributions directes du 5e arrondissement.

À la place de la signature, un timbre sec avec ces mots : recette du Ve arrondissement ; 2e division ; Sorbonne.

Par patriotisme, disait le poulet de la Commune. Mais c’était précisément par patriotisme que je ne voulais rien payer. J’écrivis le mot : zut en travers du papier, que je piquai à mes notes. Le matin j’étais lâche, le soir j’étais redevenu vaillant ! Le lendemain je cachai le papier ; la nuit avait porté conseil.

Afin de ne pas offusquer les bons bourgeois, comme moi, la suscription de la lettre ne portait pas la qualification de citoyen, mais bien celle de Monsieur.

18 avril

Les campagnes n’envoient guère de provisions à Paris. Les maraîchers ont probablement peur d’être dévalisés. Ce matin pas de lait ; j’entame bravement mon pot de lait concentré ; je le trouve bon. Néanmoins mon bébé, en avalant le lait de Moret, ne perd pas au change.

En faisant une course du côté de la place de la Concorde, je me trouve arrêté par une formidable barricade, élevée au bout de la rue de Rivoli et au coin de la rue Saint-Florentin.

Je n’en ai pas vu de pareille en 1848. Dans la crainte d’une lutte horrible, les habitants des maisons voisines déménagent en toute hâte12.

Je suis monté sur les talus de cette barricade que les gardes nationaux se font une joie de montrer ; des fossés très profonds et creusés au-dessous du niveau des tuyaux à gaz isolent les travaux13.

On fera tout sauter, paraît-il ! Il y a des torpilles partout ! partout ! pauvre place de la Concorde !

En rentrant chez moi, je me suis mis derrière le rideau de ma fenêtre, rue des Écoles, pour voir défiler un bataillon de gardes nationaux. En tête marchait une ravissante cantinière, se carrant dans un délicieux costume militaire et portant avec grâce un barillet tout mignon. Elle tricotait, tricotait des jambes de façon à faire valoir ses mollets faits au tour.

Un joli costume de cantinière, à la Belle Jardinière, coûtait 100 fr. ; c’est ce que nous apprend M. Alexandre de Mazade, le cousin du regretté académicien, dans ses Notes intimes14. Le 93e bataillon, dont il faisait partie, paya à la cantinière un uniforme de prix de 100 fr. C’était pendant le siège de Paris par les Prussiens, bien entendu. Comme on le voit, les gros négociants du boulevard Sébastopol ne se refusaient rien ! Quant à nous, pauvres hères du 21e, professeurs, académiciens, avocats, épiciers et marchands de vin, jamais nous ne pûmes offrir le moindre costume à la mère M..., malgré l’excellence de son rata.

19 avril

J’ai acheté un franc le journal Le Bien public, d’un individu qui le cachait sous ses vêtements.

La Commune avait, la veille, supprimé ce journal, rédigé par Vrignault avec une très grande indépendance. Il continua quand même ; des camelots, le cachant sous leurs vêtements, l’offraient aux passants jugés anticommunards ; ils ne se trompaient guère ; j’avais probablement une tête de réac ; toujours est-il qu’on me l’offrit. Des numéros se vendaient jusqu’à trois francs.

20 avril

* Licenciement du 20e bataillon (rue Saint-André-des-Arts), comme imbu de l’esprit versaillais.