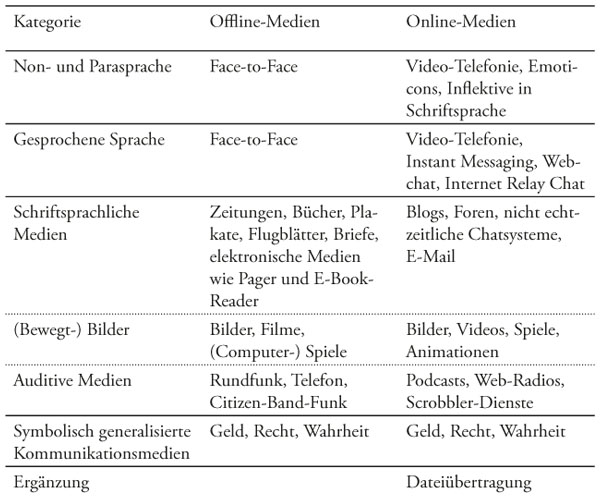

Tabelle 3: Übersicht On- und Offline-Medien.

Mit Neuberger (2009: 22ff.) lassen sich die technischen Aspekte des Internets (im Sinne von Potenzialen) von den institutionellen und immer auch selektiven Aneignungen dieser Möglichkeiten unterscheiden. Im letzten Abschnitt wurden hierzu bereits wichtige Eigenschaften des Netzes vorgestellt. Das »multioptionale Potenzial« des Internets (Neuberger 2009: 22) verteilt sich (in Abgrenzung zu klassischen Medien) auf mehrere Dimensionen. Ruft man sich die eingangs vorgestellte Unterscheidung in Medien und Kommunikation nach Luhmann noch einmal in Erinnerung, ist zunächst festzuhalten, dass hier weiterhin die Medienseite von Interesse ist. Es geht also noch nicht darum, was kommuniziert wird, sondern welche medialen Möglichkeitsspielräume zur Verfügung gestellt werden. Es kann angenommen werden, dass diese Spielräume sehr groß sind, da das Internet als Plattform für verschiedene klassische Medien fungiert. Im Folgenden werden Analysedimensionen, die vor allem in den Kommunikationswissenschaften gebräuchlich sind, zu einem Raster zusammengefasst, mit dessen Hilfe klassische Medien mit ihren Online-Entsprechungen kontrastiert werden können. Die Annahme besteht nun darin, dass gerade aus der Gegenüberstellung von beiden Medien die Eigenschaften des Internets sichtbar werden.

Vor dem Hintergrund der Frage, welche Eigenschaften das Internet aufweist und wie sie den Prozess der Mediatisierung von Offline-Kommunikationen beeinflussen, zeigen sich allerdings zwei entscheidende Fehlstellen. Erstens muss analysiert werden, welche Potenziale des Internets denn tatsächlich in welchem Umfang genutzt werden und zweitens ist von Bedeutung, wie die Nutzung des Internets die Eigenschaften des Mediums beeinflusst. In Bezug auf den zweiten Aspekt muss Castells (vgl. 2004: 388) Gedanke ernst genommen werden, aus den Eigenschaften der Botschaft resultierten die Charakteristika des Mediums (vgl. Neuberger 2009: 29). Damit ist gemeint, dass beispielsweise eine Tendenz zum Videostreaming bei gleichzeitigem Rückgang der Chatnutzung Einfluss auf das Internet haben, insofern vorrangig bewegte Bilder anstelle von Zeichen übertragen werden. Jedoch handelt es sich nicht um Entweder-Oder-Alternativen, sondern um fließende Übergänge. Gleichwohl ist offensichtlich, dass das von der E-Mail- und dem WWW geprägte Internet der neunziger Jahre bis heute zahlreiche Veränderungen erfahren hat.

Die Analyse der medialen Eigenschaften des Internets ist in der Regel auf einzelne Medien der Internetkommunikation (Instant Messaging, E-Mail, Video-Telefonie) beschränkt, jedoch wurde es bisher verpasst, » […] die Nutzung von Medien im Gesamt der medialen wie nicht-medialen kommunikativen Alltagsaktivitäten zu verorten und so dem allumfassenden Charakter einer Telematisierung kommunikativen Handelns gerecht zu werden« (Gebhardt 2008a: 76). Soll nun die Gesamtheit an Kommunikationsphänomenen betrachtet werden, kommt man nicht umhin, die Einzelphänomene zu betrachten. Allerdings müssen die Einzelbefunde in einem weiteren Schritt zusammengeführt werden. Um die medialen Eigenschaften des Internets beleuchten zu können, wird eine konstrastierende Perspektive zu klassischen Medien eingenommen. Es soll also zunächst untersucht werden, wodurch klassische Medien charakterisiert sind, um dann prüfen zu können, welche Eigenschaften im Internet gebündelt, verstärkt oder auch bedeutungslos werden. Um die Innovationen des Internets nicht aus der Betrachtung auszuschließen, muss an einigen Stellen über die Grenzen der konstrastierenden Perspektive hinweg nach den Eigenschaften der Internetkommunkation gefragt werden.

Die erste Herausforderung besteht zunächst in der Zuordnung der einzelnen Medien. Während etwa die E-Mail recht deutlich eine Brieffunktionalität einnimmt, ist beispielsweise nicht klar, ob neben dem Video-Anruf auch ein Echtzeit-Chat als funktionales Äquivalent des klassischen Telefonierens angesehen werden kann. Es müssen notgedrungen Kompromisse gemacht werden, um der Crossmedialität vieler Einzeldienste gerecht zu werden. Die unterstehende Tabelle gibt zunächst einen Überblick über die Medien, die nachfolgend zu diskutieren sind. Es handelt sich dabei nicht um eine vollständige Auflistung aller Medien, die der jeweiligen Kategorie zugeordnet werden können. Vielmehr wurde versucht, eine Auswahl an wichtigen Medien zu treffen.

Es können drei Kategorien von Medien unterschieden werden: Non- und parasprachliche Kommunikation wird über Mimik und Gestik realisiert und findet ihrer Online-Entsprechung in der Bewegtbildübertragungen wie in den Emoticons, in speziellen Abkürzungen und in Inflektiven. Die zweite Gruppe umfasst Kommunikationsmedien im engeren Sinne und unterscheidet schriftsprachlichen Austausch von gesprochener Sprache, von visuellen und von auditiven Medien. Die heterogene Gruppe schließt einerseits technisch gestützte Massenmedien, andererseits auch Individualkommunikation14 ein. Neue Formate, wie Podcasts, reine Web-Radios und Webseiten, die auf Basis der Vernetzung und Kompilierung individueller Vorlieben ein personalisiertes Programm bieten (sogenannte Scrobbler), stellen die Unterscheidung in Massen- und Individualkommunikation allerdings infrage. Den dritten Komplex bilden die symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien. Wenngleich Luhmanns Konzeption dieser spezifischen Medien vielfach Beachtung fand, liegen bisher nur wenige weiterführende Untersuchungen dazu vor. Dementsprechend wird hier versucht, zunächst exemplarisch für drei Medien (Geld, Recht und Wahrheit) deren doppelte Mediatisierung durch das Internet zu analysieren. Die Dateiübertragung hingegen stellt ein Internetmedium dar, für das es keine Offline-Entsprechung gibt.

Entlang welcher Kriterien sollen die Medien analysiert werden? In kommunikationswissenschaftlichen Arbeiten wurde für »klassische« Medien bisher ein ganzer Kanon an Aspekten entwickelt, die der Beschreibung und auch Abgrenzung einzelner Medienarten dienlich sind. Die unten stehende Tabelle fasst die relevanten Merkmale zusammen. Die erste Zeile verweist hierbei jenseits der allgemeingültigen Kriterien auf die Relevanz medienspezifischer Eigenschaften, die die Gegenüberstellung zwischen einzelnen Off- und Onlinemedien begründet. In der letzten Spalte finden sich jeweils Themen und Ansatzunkte, die einer praxisnahen Betrachtung der Einzelmedien zugrunde gelegt werden können. Im Zuge der jeweiligen Diskussionen werden sie am Beispiel erläutert. Festzuhalten bleibt außerdem, dass nicht alle genannten Merkmalsausprägungen auf jedes Medium anwendbar sind und sie dementsprechend selektiv herangezogen werden.

Eine erste kommunikationstheoretische Differenzierung thematisiert die Akteurskonfiguration in der Sender-Empfänger-Struktur. Für die Reichweite einer Kommunikation kann hierzu zwischen drei Konstellationen differenziert werden (vgl. Misoch 2006: 55f.): one-to-one, many-to-many und one-to-many. Wie Meißelbach (2009: 40f.) und Emmer (2005: 26f.) plausibel darlegen, müssen die drei idealtypischen Konstellationen für eine praktische Anwendung noch einmal präzisiert werden. Gerade die »many«-Kategorie ist dabei zu unspezifisch. So gibt es many-to-many-Anwendungen, wie Diskussionsforen im Web, wo aber nur registrierte User Beiträge verfassen können und damit eher eine few-to-many-Konstellation vorliegt. Die Variationen üben dabei auch Einfluss auf die Hierarchien im Gefüge zwischen Senden und Empfangen aus, dessen offensichtlichstes Ergebnis in von Laien produziertem und versendetem Content besteht (vgl. Hamann 2008: 217f.).

Anknüpfend an diese Akteurskonfigurationen sind noch zwei weitere modale Optionen von Interesse: die Unterscheidung zwischen öffentlicher und privater Kommunikation sowie zwischen personalisierten und massenhaften Angeboten (vgl. Neuberger 2005: 76ff.). Während beide Aspekte für klassische Medien unschwer zu bestimmen sind, offenbaren sie in Bezug auf das Internet wichtige Sphären gesellschaftlicher Verhandlungen. So dreht sich die fortwährende Diskussion um den Datenschutz im Internet gerade um diese Fragen: Welche Kommunikationsinhalte sind (wie) privat? Wie umfassend sollte informationelle Selbstbestimmung sein? Wer darf die Nutzungsdaten marktwirtschaftlich verwerten? Ob sich Angebote an identifizierbare Individuen oder eine anonyme Masse richten, ist ebenfalls schwieriger zu entscheiden. Klassische Massenmedien wie das Radio können sich durch das Internet zu individuellen on-demand-Sendern wandeln.

Ein zweiter geläufiger Komplex umfasst die zeitliche Synchronität der Kommunikation. Klassischerweise wird hierbei zwischen Austausch per Brief als asynchrones und per Telefon als synchrones Medium unterschieden (vgl. Meißelbach 2009: 41f.). Bei synchroner Kommunikation sind die Akteure folglich gleichzeitig kopräsent (wenn auch nicht räumlich im engeren Sinne), asynchrone Kommunikation hingegen ist gegeben, wenn » […] ein Sender/eine Senderin eine Botschaft zu einem anderen Zeitpunkt aufstellt, als sie von den Adressat/inn/en empfangen wird« (Hartmann 2004: 675). Ergänzend hierzu zeigt Neuberger (vgl. 2005: 76ff.), dass jenseits der Echtzeit- und zeitlich entkoppelten Kommunikation weitere temporale Bedingungen aussagekräftig sind. So ist zu fragen, in welchen Abständen die Kommunikation (etwa der Inhalt einer Homepage) erneuert wird (Aktualisierbarkeit), inwiefern Kommunikationsinhalte über die Zeit hinweg noch (oder erneut) rezipiert werden können (Archivierung) und darüber hinaus, ob ältere Angebote mit neueren verknüpft werden können (Additivität).

Der dritte Merkmalskomplex besteht aus Variablen der Interaktion. Unterschieden wird, ob ein Medium eher elitär (einseitige Kommunikation) strukturiert ist oder ob es den Wechsel zwischen Senden und Empfangen ermöglicht. In Bezug auf die Analyse von Kommunikationsmedien ist das Konzept der Interaktion bisher wenig eindeutig (vgl. Meißelbach 2009: 43). Die gegenwärtige Konjunktur des Diskurses zum »interaktiven Web 2.0« hat bisher nur wenig wissenschaftliche Entsprechungen hervorgebracht.15 Gleichwohl wird angenommen, dass das Web (im Vergleich zu anderen technischen Verbreitungsmedien) ein erhöhtes Interaktionspotenzial aufweist (vgl. Bieber/Leggewie 2004). Quiring und Schweiger (2006) erarbeiten in Anbetracht des Forschungsdesiderates einen ersten systematischen Analyserahmen für Interaktivität. Der Fortschritt resultiert dabei wesentlich aus der Differenzierung von drei verschiedenen Analyseebenen: Aktion, Situationsevaluation und Bedeutungsaustausch.

Für die Aktionsebene folgern die Autoren, dass die Grundmerkmale für die Mensch-System-Interaktivität (beispielsweise die Anfrage in einer WWW-Suchmaschine) und Mensch-Mensch-Interaktion (beispielsweise eine E-Mail) sich nicht wesentlich unterscheiden, da die User ihre Aktionen in beiden Fällen ausschließlich an das System richteten. Ausschlaggebend für den Grad der Interaktivität ist dabei die Reponsiveness des Systems: Diese umfasst Optionen zur Auswahl bestimmter Inhalte (Selektion), zur Veränderung des Medienangebotes (Modifikation) und zum Input-Output-Verhältnis (Transformationsregeln).16 Die Ebene der Situationsevaluation stellt das Bindeglied zwischen den auf das System bezogenen Aktionen und dem auf den Menschen bezogenen Bedeutungsaustausch dar. Da sich die Situationsevalutation der Kommunikationsteilnehmerinnen und -teilnehmer nur bedingt an Parametern der Face-to-Face-Kommunikation (Gestik, Mimik et cetera) ausrichten kann, treten die Eigenschaften des Systems und das individuelle Situationsempfinden in den Vordergrund. Das heißt zunächst nicht viel mehr, als das für den User die Geschwindigkeit der Verarbeitung einer Eingabe einerseits und das Empfinden eines psychologischen Zustands andererseits die situative Wahrnehmung oder Deutung der Situation definieren.

Das Konzept der Immersion (vgl. Schlütz 2002: 37ff.) bündelt diese Ansätze, indem es das sprichwörtliche Eintauchen in künstliche (in der Regel medial geschaffene) Welten anhand von Wahrnehmungs- und Konzentrationstransformationen untersucht. Der Bedeutungsaustausch bildet die dritte Ebene. Interaktivität liegt dann vor, wenn der Austausch bilateral ist, also jenseits der Beschränkungen klassischer Massenmedien realisiert wird. Entscheidend hierfür ist folglich die Machtverteilung zwischen den Akteuren, wenngleich interaktive Kommunikation nicht zwangsläufig eine Egalisierung mit sich bringen muss (vgl. McMillan 2002: 169). Grundvorraussetzung für diese Art von Austausch ist die En- und Dekodierung von Bedeutungen. Das entspricht Luhmanns Modell der drei Selektionen und ist insofern nichts Neues. Von Relevanz ist allerdings, dass die Form des Bedeutungsaustausches von den Eigenschaften des konkreten Systems abhängig ist. Dementsprechend soll vorrangig die mediale, nicht die kommunikative Seite der En- und Dekodierung fokussiert werden. Wie bereits angedeutet, unterscheidet sich die Sprache beispielsweise in SMS-, E-Mail- und Telefonkommunikation deutlich voneinander (vgl. Androutsopoulos/Schmidt 2002). Zusammenfassend kann für den Merkmalskomplex der Interaktivität festgehalten werden, dass über die einzelnen Ebenen hinweg die Passgenauigkeit zwischen den Antworten des Systems auf die Eingaben der Nutzerinnen und Nutzer die Interaktivität positiv beeinflusst.17 Zudem helfen die drei genannten Ebenen, die Analyse von Interaktivität zu präzisieren.

Jenseits der inhaltsfokussierten Bilder- und vor allem Zeichensprache sind historisch vorgängige Kommunikationsformen festzustellen, die in modernen Zivilisationen bis heute vor allem lautbegleitende und -unterstützende Funktion haben.18 Diese nonverbale Kommunikation kann in zwei Bereiche unterschieden werden: parasprachliche Elemente und strikt nonverbale Kommunikationen. Parasprache meint im Allgemeinen nebensprachliche, also sprachbegleitende und damit an Laute gebundene Mittel. Dies ist der Fall, wenn während des Sprechaktes eine Pause gemacht, gelacht, geseufzt oder geflüstert wird. Vokale Einflussfaktoren bestehen demnach vor allem in der bewussten und unbewussten Anpassung von Tonhöhe, Intonation, Lautstärke und Sprechgeschwindigkeit. Als nonverbale Kommunikation wird zumeist nicht nur unsprachliche, sondern Kommunikation jenseits von Zeichen und Symbolen verstanden. In diesen Bereich fallen dann Aspekte der Mimik und Gestik, der Körperhaltung, der Distanz unter Anwesenden, des Geruchs, des Impression-Managements, der Berührung oder zumeist unsteuerbarer anderer körperlicher Aktivitäten (wie etwa Erröten oder Schwitzen). Zwischen beiden gibt es Überschneidungen. So kann ein Gesichtsausdruck (Mimik) gleichermaßen eine lautsprachbegleitende Gebärde und auch ein averbaler Ausdruck von Verwunderung sein, weshalb im Folgenden keine explizite Trennung vorgenommen wird.19

Die angeführten para- und nonsprachlichen Kommunikationsformen sind in Face-to-Face-Konversationen hochgradig präsent und sogar unausweichlich. Kommunikation mit Hilfe technischer Medien hingegen findet sich gerade am anderen Ende des Kontinuums wieder, ist sie doch durch räumliche und damit körperliche Abwesenheit geprägt. Es muss also zunächst aufgeschlüsselt werden, welche Funktionen para- und nonsprachliche Aspekte in Kommunikationen einnehmen und ob – respektive wie – diese in technisch vermittelten Kommunikationszusammenhängen adäquat ersetzt werden können.

Im Detail übernimmt die nonverbale Kommunikation Funktionen, die durch die verbale Kommunikation nicht oder nur unzureichend erfüllt werden können. Das kann die Übermittlung von Stimmungslagen, das Gestalten interpersonaler Beziehungen oder die Strukturierung von Sprechhandlungen sein (vgl. Höflich 1996: 70). So wird angenommen, dass » […] die Wirkungen von Mitteilungen in der interaktionalen Kommunikation weitgehend durch nonverbale Zeichen beeinflusst werden« (Scherer 1984: 20).

Misoch (vgl. 2006: 22ff.) weist, bereits mit Blick auf Online-Kommunikation, sieben bedeutsame Bereiche nonverbaler Kommunikation aus, die im Folgenden kurz erläutert werden. Für alle Elemente gilt dabei, dass sie kulturspezifischen Variationen unterliegen, die aber bei der hiesigen Grundlegung westlicher Gesellschaften als Zentrum der Internetnutzung, als marginal eingeschätzt werden können. Erstens handelt es sich um Taktilität, die wohl ursprünglichste Form der menschlichen Kommunikation. Berührungen und Körperkontakt setzen räumliche Nähe voraus und sind intensiv sozial reguliert. Daran anknüpfend bildet die sogenannte Proximetik den zweiten Aspekt. Sie konzeptualisiert die Nähe oder Distanz zwischen Menschen im Raum. Bei Kommunikation unter der Bedingung von Kopräsenz müssen sich die Akteure in einer räumlichen Konstellation befinden, wobei diese ein Kontinuum zwischen der intimen Zone (null bis 45 Zentimeter) und der öffentlichen Zone (mehr als drei Meter) umfasst. Die Unterscheidung dieser Körperzonen (vgl. Hall 1963) beeinflusst die Nutzung der Sinneskanäle.

Die Körperhaltung hingegen kann Ausdruck des individuellen Gefühlszustandes sein (hängender Kopf versus breite Brust) und kann den relativen Status einer Person widerspiegeln. Körperhaltungen signalisieren so Desinteresse, Wut, Zufriedenheit, Unsicherheit, Unentschlossenheit, Resignation oder Erstaunen, um einige zu nennen. Ein besonderer Bereich, und der vierte nach Misoch, ist die Gestik und Mimik umfassende Pathognomik. Während es sich bei der Gestik um einen Ausdruck des Körpers und speziell der Hände handelt, zielt Mimik auf die Übermittlung eines Ausdrucks durch die Gesichtsmuskeln ab. Gesichtsausdrücke vermitteln ebenfalls Gemüts- und Stimmungslagen, Gesten hingegen offenbaren größere Freiheitsgrade. So kann zugenickt, geklatscht, gegähnt, gewunken oder achselgezuckt werden. Gestik kann auch unbewusste Gefühlszustände widerspiegeln, wenn beispielsweise ein Händezittern Nervosität zum Ausdruck bringt.

Der Blick stellt einen weiteren wichtigen Aspekt sozialer Interaktion dar, da dieser sich innerhalb des Gesichtsfeldes abspielt und sich dort die meisten Sinnesorgane und Rezeptoren befinden. So zeigen der Blick und dessen Richtung Aufmerksamkeit und Interesse an und haben darüber hinaus affiliativen Charakter: Neben dem Austausch von Informationen über die Sprache, ermöglicht das Austauschen von Blicken vor allem die Herstellung von Kontakt. Einen anderen Bereich der nonverbalen Kommunikation bildet der Tonfall. Wie schon angesprochen, bezieht sich der Tonfall zwar auf die gesprochene Sprache, betrifft aber weniger das Gesagte an sich als die Art und Weise. Durch die Tonhöhe, die Lautstärke, die Geschwindigkeit und die Klangfarbe können spezielle Aspekte des Gesagten betont und damit in ihrer Bedeutung priorisiert werden. Die letzte Kategorie bilden sogenannte Attribute. Damit sind Zeichen gemeint, die sowohl außerhalb des menschlichen Körpers als auch außerhalb der Sprache liegen. Sie umfassen etwa Kleidung, Schmuck, Autos, Möbel, Accessoires und ähnliche Artefakte. Wenn Traditionen an Einfluss verlieren, werden sozialer Status und Gruppenzugehörigkeiten verstärkt über solche Symbole (gewollt oder unintendiert) angezeigt (vgl. Sennett 1986). Diese Merkmale gehören zwar nicht unmittelbar zur Kommunikation, stellen aber eine wichtige Kontextvariable dar.

Bezieht man die Merkmale para- und nonsprachlicher Kommunikation (bei räumlicher Kopräsenz) auf die Online-Kommunikation, sind folgende Fragen zu beantworten: Welche der vier Wahrnehmungssinne20 können technisch übertragen werden. Wie verändert sich durch die Mediatisierung die Qualität der nonverbalen Informationen und inwiefern können die beschriebenen Elemente ihrer Funktion (also beispielsweise der Übertragung von Emotionen) noch gerecht werden? Zudem ist relevant, welche Kompensations- und Ausweichstrategien gegebenenfalls für die Online-Kommunikation vorzufinden sind. Diese Fragestellungen geben bereits einen Hinweis darauf, dass im Unterschied zu den übrigen Medien Online- und Offlinevariationen nicht kontrastiert werden können. Vielmehr bildet die nonsprachliche Kommunikation einen Begleithintergrund, der vor dem Ideal des Face-to-Face-Gespräches (und zunächst jenseits der obigen vier Kriteriumskomplexe) für alle Kommunikationsformen grundsätzlich einzuschätzen ist.

Die sieben genannten Bereiche lassen sich hierfür in vier Informations- beziehungsweise Rezeptionskanäle gliedern: visuelle, auditive, olfaktorische und taktile Wahrnehmung. Grundsätzlich ist das Internet ein durch die Dominanz von Textualität gekennzeichnetes Medium. Wie erläutert, sind das WWW und die E-Mail die meist genutzten Anwendungen. Aus der gegenwärtigen Nutzungsquantität sollte allerdings nicht der Kurzschluss einer Verengung auf visuelle, schriftsprachliche Wahrnehmung folgen. Häufig kranken Studien zur Internetforschung gerade daran, aus dem gegenwärtigen Stand der Technik (etwa vor dem Aufkommen der Internet-Bildtelefonie) sozialwissenschaftliche Erkenntnisse ohne Beachtung der (digitalen) Potenziale zu generalisieren. Dennoch ist zu fragen, welche Restriktionen einem Medium im Vergleich zur kopräsenten Kommunikation eigen sind. Evident ist zunächst, dass Gerüche und Berührungsreize bis auf wenige (im Grunde nicht relevante) Ausnahmen von der Online-Kommunikation ausgeschlossen sind. Während ein Brief in der Regel einen spezifischen Geruch hat, ist dies für eine E-Mail nicht erwartbar. Für den Bereich der Taktilität gibt es inzwischen erste Annäherungen: Beispielsweise bei bestimmten Ereignissen vibrierende Eingabegeräte oder Anzüge, die über aufblasbare Luftposter verfügen. Solche Geräte sind aber vorrangig für Spiele konzipiert. Die Eingabe von Informationen in Form von Druck, Berührung oder Temperatur ließe sich durch recht handliche Geräte realisieren, die Ausgabe hingegen wird längerfristig begrenzt bleiben. Aus diesem Grund haben taktile Kommunikationsformen für den Online-Bereich gegenwärtig allenfalls randständige Bedeutung.

Visuelle und auditive Informationen hingegen sind zu weiten Teilen technisch abbildbar. Vor einigen Jahren sah dies noch anders aus: »Selbst bei dem geplanten weitest entwickelten Medium der Zukunft - dem Bildtelefon - können wichtige Phänomene wie Körperabstand oder -haltung gegenüber anderen nicht übertragen werden […] « (Hermann 1989: 171). Inzwischen jedoch ermöglichen hochauflösende Kameras und Displays in Kombination mit leistungsstarken Netzen auch jenseits spezieller Videotelefonielabore die Übertragung weitestgehend realistischer (Bewegt-) Bilder. Damit können Raumkonstellationen und -situationen detailgenau übertragen werden. Ähnliches gilt für auditive Signale: Geeignete Mikrophone und Ausgabegeräte sind inzwischen ein Standard bei Neugeräten für die Internetnutzung. Darüber hinaus werden sich die Verzögerung, Qualität und Tiefe der Audiosignale dem natürlichen Erscheinungsbild weiter angleichen.

Führt man sich die sieben zentralen Funktionen nach Misoch noch einmal vor Augen, wird ersichtlich, dass das Internet abgesehen von der Taktilität und der Proximetik (aufgrund der fehlenden Kopräsenz) potenziell alle anderen Funktionen abbilden kann. Gleichwohl sind hier Einschränkungen zu konstatieren: Der Blickkontakt »durch« den Laptop wird beispielsweise nur schwerlich die Aussagekraft erreichen, die unter räumlich Anwesenden möglich ist. Im Detail sind die Körperhaltung, Mimik, Gestik und der Blick dem visuellen Kanal zuzuordnen, der über Kameras, etwa bei einem Video-Chat übertragen werden kann. Dabei ist auch ersichtlich, ob das Gegenüber sitzt oder steht, klatscht oder winkt, ungeduldig oder erstaunt wirkt, freudig oder ängstlich schaut. Ebenso ist es im Zuge der Audioübertragung möglich, die Details des Tonfalls, der Tonhöhe oder der Sprechgeschwindigkeit zu übermitteln. Hintergrund- oder Störgeräusche können gefiltert werden, sodass die sprachliche Kommunikation zunehmend besser rezipierbar ist. Damit ist davon auszugehen, dass das Internet insgesamt das Potenzial hat, den Funktionen nonsprachlicher Elemente gerecht zu werden. Allerdings wird in der Regel lediglich ein einzelner Dienst genutzt. Die beschriebene Funktionenäquivalenz trifft damit höchstens auf die Gegenüberstellung von Face-to-Face-Kommunikation und Video-Telefonie zu. Alle anderen sind gegenüber der Face-to-Face-Kommunikation immer in ihrer Ausdrucksbandbreite reduziert. Gegenwärtig sind zudem noch Qualitätsdefizite zu verzeichnen. So ist keineswegs gewährleistet, dass etwa ein Handzittern am anderen Ende der Leitung als solches erkennbar wäre.

Hinter dem Hinweis, dass die obige Analyse vor allem auf einzelne Kommunikationsarten im Netz zutrifft, nicht aber auf alle, steckt eine zweite Frage: Können nonverbale Elemente auch in anderen Arten der Online-Kommunikation genutzt werden? Mit Blick auf die noch immer hohe Bedeutung von geschriebener Sprache im Internet ist von Interesse, ob dabei Emotionen, Gefühlszustände wie auch Gesten übermittelt werden können. Diese Frage betrifft vorrangig die one-to-one-Kommunikation des Chats oder der E-Mail. Gerade beim Instant Messaging und beim Internet Relay Chat, die ja durch echtzeitliche Schriftlichkeit geprägt sind und einen ersten Hinweis auf hybride Typen bilden, finden sich spezifische Kompensationsmodi.

Die Kanalreduzierung wird partiell egalisiert durch Zeichen-Codes, die als effektiver als die Verschriftlichung von Körperzeichen (»jetzt lächele ich schüchtern«) erachtet werden (vgl. Misoch 2006: 58). Gefühle und Mimiken können beispielsweise ikonografisch dargestellt werden: Sogenannte Emoticons oder Smileys werden entweder durch Zeichenkombinationen dargestellt oder sind in der Software als (animierte) Grafiken verfügbar. Wenngleich kulturelle Unterschiede bestehen, gibt es einen festen (mehrere Dutzend Exemplare umfassenden) Satz an Zeichen, der internetweit akzeptiert und verstanden wird. Darüber hinaus haben sich Soundwörter etabliert, die die Darstellung von Geräuschen im textuellen Austausch ermöglichen. Auditive Ausdrücke müssen dazu verschriftlicht werden: »hmm«, »hihihi« oder »arghh« sind Beispiele hierfür. Es handelt sich dabei um ein lautmalerisches Prinzip, das unter anderem aus Comics bekannt ist. Mimiken und Gestiken werden weiterhin durch Aktionswörter dargestellt. Diese sind vom Infinitiv der Verbform abgeleitet und in der Regel zwischen Sternchen geschrieben: beispielsweise *zwinker*, *stöhn*, *rotwerd*, *grins* oder auch *computerausdemfensterschmeiß*. Differenzierungen in der Lautstärke werden zudem über Versalien ausgedrückt und meinen entweder eine besondere Betonung von einzelnen Wörtern oder auch Schreien. Da das Eintippen der Botschaft trotz zumeist hoher Medienkompetenz der Anwenderinnen und Anwender für echtzeitliche Kommunikation relativ lang dauert, hat sich ein System von Sonderformen herausgebildet. Dabei werden häufig gebrauchte Sätze in Akronyme transformiert. Die bekannteste Abkürzung dieser Art ist wohl LOL, das für »laughing out loud« steht. CU meint »see you«, THX! steht für »Thanks« und gr82CU heißt »great to see you«.

Wenngleich, wie beschrieben, die Kompensationsmodi darauf abzielen, viele nonverbale Kommunikationen abbilden zu können, muss dies im Detail relativiert werden. Während Mimiken und Gestiken in Face-to-Face-Kommunikationen zu gewissen Teilen gerade nicht kontrolliert und reflektiert erfolgen, geht der Ausdruck dieser in der Schriftsprache immer auf eine bewusste Aktion zurück. Es ist demnach leichter möglich, unauthentische Darstellungen von Gefühlen oder auch Gestiken zu kommunizieren, wobei das Gegenüber dies nur sehr schwer identifizieren kann. Zum zweiten bleibt kritisch anzumerken, dass die schriftliche nonverbale Kommunikation von begrenzter Komplexität ist. So gibt es zwar eine größere Anzahl von Emoticons; aber im Vergleich zur unendlichen Vielfalt möglicher Gesichtsausdrücke stellen diese lediglich grobe und überdies unpersönliche Einschätzungen dar. Dementsprechend gehen bestimmte persönliche Merkmale (Körperbau, Gesichtsform, Hautalterung, physiognomische Merkmale im Allgemeinen) nicht aus den Möglichkeiten schriftlicher Nonverbalität hervor. Es gibt zwar gewisse Zusatzfunktionalitäten, wie die Auswahl eines Nicknames, der dann als unmittelbarer Anzeigename für andere Akteure Hinweise auf persönliche Präferenzen (»travellingKlaus23«) oder Eigenschaften (»bigSimoneK«) enthalten kann oder wie die Möglichkeit, im Chat-Profil einen fortwährend änderbaren Status (»Bin gerade am Lernen«, »kurze Raucherpause«, »depressiv und allein zu Hause« oder »verliebt … «) anzugeben – diese unterliegen jedoch denselben Beschränkungen.

Was bleibt also jenseits dieser kleinteiligen, wenngleich nicht unwichtigen Befunde zur nonverbalen Kommunikation im Internet festzuhalten? Mit fortschreitender Entwicklung der Technik werden verschiedene Anwendungen des Internets (allen voran die Videotelefonie) grundsätzlich in der Lage sein, nonverbale Kommunikation verlustfrei und damit authentisch zu transportieren. Die basale Restriktionshypothese, nach der mediatisierte Kommunikation angesichts mangelhafter nonverbaler Elemente grundsätzlich defizitär und fehlerbehaftet ist, kann nicht mehr aufrecht erhalten werden. Ausgeschlossen davon bleiben mittelfristig die Kanäle der olfaktorischen und gustatorischen und auch taktilen Wahrnehmung, die aber ohnehin in ihrer Bedeutung den visuellen und auditiven Kanälen nachstehen.

Der Entkörperlichungsthese (vgl. Misoch 2006: 56) kann hier nur im Sinne der oben genannten Kanalreduzierung, nicht jedoch in generalisierter Form zugestimmt werden. Eine Beschränkung von Körper, Körperzeichen und individuellen Attributen sind das Resultat der technologischen Plattform, die sicher in permanenten Wandel befindet. Die Potenziale und die bisherige Entwicklungsdynamik verweisen aber unmissverständlich darauf, dass nonverbale Kommunikation über das Internet als nahezu ebenbürtig einzustufen ist. Eine weitere vermeintliche Einschränkung besteht in der Entkontextualisierung der Kommunikation, im Sinne des Abhandenkommens eines geteilten Settings der Kommunizierenden. Der Grund hierfür ist die räumliche Entgrenzung der Kommunikation. Es kann allerdings eingewendet werden, dass (mit den Einschränkungen der Kanalreduzierung) vielmehr eine Vervielfältigung oder Differenzierung des Kontextes festzustellen ist. Im Falle eines one-to-one-Austausches über ein Videotelefonie-Programm sind genau drei Kontexte von Bedeutung. Die beiden physisch-geographischen Räume der Akteure sowie der geteilte virtuelle Kontext. Alle drei sind relevant, weil die Kommunikanden jeweils gegenseitig wahrnehmen, ob im Hintergrund die Sonne untergeht, Kinder spielen, Verkehrslärm dröhnt oder ein Film läuft. Hinzu kommt das Moment der virtuellen Rekontextuierung, indem die Kommunikationsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf (gemeinsame) Online-Inhalte zurückgreifen können. Dies ist etwa der Fall, wenn sie gleichzeitig ein bestimmtes Video schauen, sich über eine Homepage unterhalten oder ein zuvor übermitteltes Bild betrachten.

Nachdem die Diskussion der nonverbalen Kommunikation eine Grundlage bildet, die gleichermaßen verschiedene Kommunikationsarten betrifft, soll nun erstmals der Kriterienkatalog zur Beurteilung der Kontrastierung von On- und Offlinekommunikationsarten genutzt werden. Wesentliche Eigenschaften des Face-to-Face-Austausches wurden bereits im letzten Abschnitt implizit eingeführt, sodass im Folgenden vorrangig ergänzende und dann auf die Internetentsprechung bezogene Informationen referiert werden. Gemäß der vorgestellten Aufteilung nach Funktionalitätskriterien wird der sprachlichen Face-to-Face-Kommunikation aus dem Offline-Bereich der Chat, die IP- und Video-Telefonie gegenübergestellt.

Verbalsprache funktioniert in der Regel spontan, wird trotz ihres komplexen Aufbaus von nahezu allen Menschen beherrscht und ist durch eine Rekursivität einzelner Sprechakte auf vorhergehende Kommunikate oder geteilte Wissensvorräte geprägt. Mit Hilfe von Sprache kann also etwas gesagt werden, das noch nie zuvor gesagt wurde und das trotzdem verstanden wird (vgl. Luhmann 1998: 215ff.). Sprache reicht nach Luhmann gemeinhin nicht sehr weit: Sie setzt die Anwesenheit der Sprecherinnen und Sprecher sowie der Hörer und Hörerinnen voraus: »Geformte Sätze lösen sich, sobald sie ausgesprochen sind, ins nicht-mehr-Hörbare auf.« (Luhmann 1998: 216) In umgekehrter Perspektive ermöglicht dies natürlich einen hohen Grad an Interaktion, insofern Aussagen direkt infrage gestellt und korrigiert werden können.

Mit Ehlich (vgl. 1998: 9ff.) können der Sprache als Medium, und damit auch in ihrer Eigenschaft als vokal-auditives Zeichensystem drei zentrale Funktionen zugeschrieben werden. Sie dient der Erkenntnisstiftung (gnoseologische Funktion), indem sie zur Verarbeitung, Entwicklung und zum Transfer von Wissen genutzt wird. Damit werden Erkenntnismöglichkeiten aus der unmittelbaren Praxis enthoben: Es kann grundsätzlich alles thematisiert werden. Zweitens wirkt Sprache praxisstiftend (teleologische Funktion), wenn sich Individuen im Sinne eines illokutionären Aktes über ihr Handeln abstimmen und es kollektiv organisieren. Zudem hat Sprache eine kommunitäre Funktion, sie schafft Gemeinschaft und dient der Verständigung innerhalb von Gruppen.

Die erste Funktion (Erkenntnisstiftung) war vor allem ein entwicklungsgeschichtlicher Meilenstein, gleichwohl profitieren Gesellschaften noch heute davon. Gerade in Anbetracht des Wandels zur viel beschworenen Medien- oder Informationsgesellschaft erscheint das Generieren von Erkenntnis und Wissen, von Innovation und Fortschritt als ein zukunftsträchtiges Geschäft (vgl. Reich 1997). Aus der verstärkten Nutzung der Online-Entsprechung von Face-to-Face-Kommunikation durch die vier beschriebenen Möglichkeiten resultieren auch qualitative Auswirkungen. Festzustellen ist, dass mündlicher Austausch zunehmend raumungebunden stattfindet, bisher relevante personelle Konstellationen an Bedeutung verlieren und Kommunikation sich tendenziell modularer gestaltet. Die drei Veränderungen sind dabei auf die (wenngleich heterogenen) Kommunikationsmöglichkeiten des Online-Bereichs zurückzuführen.

Während Face-to-Face-Kommunikation stets raumgebunden und klassisches Telefonieren auf auditive Wahrnehmung begrenzt war, bietet das weltweite Internet die Möglichkeit, über Distanzen hinweg »wie anwesend« zu kommunizieren. Das Medium befördert demnach die Herauslösung von sozialen Praktiken aus bisherigen Raum- und Zeitkontexten. Damit spiegelt sich dieses technische Potenzial des neuen Mediums auch in der Nutzung wider. Speziell mit Hilfe der Video-Telefonie kann verbalsprachliche Kommunikation in globalem Maßstab realisiert werden. Dies gilt nicht nur für die Frage der Erkenntnisstiftung, sondern auch für andere Bereiche.

Der zweite Punkt, ein Bedeutungsverlust von gefestigten persönlichen Beziehungen, zielt auf das modernisierungsinhärente Moment der Entbettung gesellschaftlicher Institutionen aus traditionellen Zusammenhängen ab. Zwar ist es bei Face-to-Face-Kommunikationen ebenso möglich, unbekannte Personen anzusprechen (und beispielsweise nach dem Weg zu fragen), es geschieht allerdings nur sehr selten. Die Internetkommunikation hingegen ist offener und anonymer. Dies gilt wiederum nicht pauschal, sondern in Tendenz. So tauschen sich in Chat-Channels häufig unbekannte Menschen zu den verschiedensten Themen in direkter Bezugnahme aufeinander aus. Beim Instant Messaging und der IP- sowie Videotelefonie wird hingegen vorrangig mit persönlich freigeschalteten Kontakten interagiert. Durch die Funktionalität von Weak Ties (vgl. Granovetter 1983) und der vereinfachten Verwaltung von Kontaktdaten kommt es aber auch hier zu einer Vervielfachung entsprechender Kontakte und Kommunikationen. Offline ungepflegte oder flüchtige Kontakte werden im technisch abstrahierten und damit weniger verbindlichen Online-Bereich schneller hinzugefügt und damit auch ansprechbar. Im Gegenzug können Personen, deren Kontaktdaten verfügbar sind, leichter angesprochen werden. Vertrauen, Offenheit und Hilfsbereitschaft sind wichtige Voraussetzungen zur Teilnahme an diesen Kommunikationsarten. Es mag zutreffen, dass die beschriebenen Entwicklungen vorrangig auf die Heavy User, also die Internetavantgarde zutreffen, gleichzeitig liegt aber eine Diffusion in weite Teile der Internetgemeinde empirisch nahe.

Daran knüpft die dritte Veränderung direkt an: Internet-Kommunikation ist modularer und stärker fragmentiert. Bei Chat-Anwendungen und Internettelefonie können auch sehr kurze Sequenzen funktional sein. Da die Kommunikationsaufnahme keine hohen Transaktionskosten erfordert, unvermittelt erfolgen kann und gering normiert ist, findet sich immer häufiger eine kürzere Dauer bei höherer Taktung. Während bei verbalsprachlicher Kommunikation im Offline-Bereich die Anzahl räumlich anwesender und ansprechbarer Personen gemeinhin aus rein praktischen Gründen begrenzt ist, sind online in der Regel viele Individuen erreichbar. Kontaktiert man diese, handelt es sich häufig, um »Kommunikation pur«, da rahmende Elemente, wie Begrüßungen, gemeinsame Situationsdefinitionen und Themeneinleitungen speziell bei echtzeitlich genutzter Schriftsprache stark reduziert werden oder gänzlich entfallen (vgl. Beißwenger 2007). Das Anliegen kann auf Grundlage eines interpersonellen Commitments direkt vorgetragen und ebenso umstandslos beantwortet werden.

Eine zweite wichtige Funktion bezieht sich auf die teleologische Dimension von Sprache. Anknüpfend an die Tendenz zur Globalisierung von Kommunikationszusammenhängen wirkt die Konstituierung kollektiven Handelns vor allem synchronisierend. Damit ist zunächst gemeint, dass über räumliche Distanzen hinweg »gemeinsame« Handlungen koordiniert und vollzogen werden. Dies kann einerseits im Rahmen von Online-Kollaboration geschehen; beispielsweise wenn innerhalb eines Multiplayer-Spiels gechattet wird oder gemeinsam ein Online-Dokument bearbeitet wird. Andererseits können auch Handlungen koordiniert werden, die sich außerhalb des Internets manifestieren. Dies wäre der Fall, wenn etwa per Videotelefonie zwei geographisch entfernte Unternehmensteile verabreden, zu einem bestimmten Zeitpunkt die Produktion auf ein neues Produkt umzustellen. Das Element der Synchronisierung von Handlungen kommt vorrangig bei räumlicher Abwesenheit zum Tragen. In fortgeschrittenen technischen Umgebungen kann in Mehr-Personen-Video-Konferenzen Handeln so koordiniert werden, dass beispielsweise in einem Web-Workshop Instruktionen erteilt werden, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dann praktisch (etwa bei der Reparatur eines Computers) umgesetzt werden. Der Unterschied zu ähnlichen Kursen auf DVD besteht hier, wie bei der Face-to-Face-Kommunikation, in der Möglichkeit zur direkten Interaktion.

Die Webwissenschaften und verwandte Disziplinen diskutieren die kommunitäre, also gemeinschaftsstiftende Funktion von Sprache an hervorgehobener Stelle.21 Es wird dabei danach gefragt, wie virtuelle Vergemeinschaftung oder Vergesellschaftung möglich wird, welche Einflussfaktoren dominant sind und welche Web-Dienste die Entwicklung unterstützen. Vor allem die neueren Web 2.0-Anwendungen wie Blogs, soziale Netzwerke oder Social News sind vor diesem Hintergrund besonders populär, da sie Interaktionsmöglichkeiten zwischen Usern vergrößern und den Gedanken der Vernetzung forcieren (vgl. Münker 2009). Zunächst muss auf theoretischer Ebene zwischen Vergemeinschaftung im Off- und Online-Bereich unterschieden werden. Für klassische Formen der verbalsprachlich vermittelten Bildung von Gemeinschaften ist eine unterstützende Wirkung, für Online-Gemeinschaften hingegen eher eine initiierende Wirkung anzunehmen. Bestehen wert-, norm- oder handlungsgebundene Kollektive also bereits, können sie durch direkte sprachliche Interaktion (zumindest vorübergehend) auch ohne räumliche Nähe aufrecht erhalten werden. Da Gemeinschaften, unter anderem aufgrund gestiegener Mobilität, immer schwieriger aufrecht zu erhalten sind, bedarf es einer solchen kommunikativen Unterstützung. Für die Bildung von Online-Communitys hingegen stellen die beschriebenen vier Modi der Webkommunikation lediglich einen Ausgangspunkt dar. Der sprachliche Austausch dient vor allem als Mittel zum Zweck.

Die Akteurskonfigurationen sind weniger differenziert als der vorangegangene Merkmalskomplex. Verbalsprache im Offline-Bereich ist hinsichtlich ihrer Reichweite heterogen nutzbar. Es kann sowohl unter vier Augen gesprochen, in einer Gruppe diskutiert oder eine Vorlesung gehalten werden. Das gleiche gilt für die Online-Entsprechung, wenngleich die one-to-many-Konstellation nicht an natürliche Grenzen gebunden ist. Während eine öffentliche Ansprache in ihrer Rezipientenzahl auf einige zehntausend Personen begrenzt ist, kann eine Rede via Videostreaming unendlich breit gestreut werden. Gleichwohl verwischt dann die Grenze zur massenmedialen Kommunikation, die sich fernsehähnlich gestaltet. Für die Chat-Kommunikation besteht aufgrund der Schriftlichkeit des echtzeitlichen Austauschs ein höheres Komplexitätspotenzial: Einzelne Beiträge werden in der Regel automatisch archiviert und einzelne Aussagen überlagern sich akustisch nicht. Es kann folglich auf zurückliegende Kommunikate besser Bezug genommen werden und es können mehrere Themen gleichzeitig besprochen werden.

Auch hinsichtlich der Zugangsbeschränkungen zu Informationen und zur Kommunikation insgesamt sowie hinsichtlich des Individualisierungsgrads unterscheiden sich Off- und Online nur marginal. Gleichermaßen kann mit Blick auf die Akteurskonstellation der Austausch privat oder öffentlich erfolgen. Im Internet werden allerdings auch Teilöffentlichkeiten geschaffen. So ist ein Beitrag in einem Chat-Channel zwar prinzipiell für alle sichtbar. Im Detail ist er jedoch nur für diejenigen sichtbar, die auch ein Log-in besitzen. Analog zur Offline-Kommunikation ist eine personalisierte Ansprache der Normalfall. Abgesehen vom Internet Relay Chat muss vor jeder Kontaktaufnahme der Adressat direkt ausgewählt werden. Eine spontane massenhafte Ansprache ist, im Gegensatz zu einem Ausruf auf einem öffentlichen Platz, nicht möglich.

Die zeitliche Gestaltung der Kommunikation ist zunächst durch Synchronität und damit durch eine echtzeitliche Rezeption der gesendeten Informationen gekennzeichnet. Die Online-Variante des Chats ermöglicht sowohl echtzeitliche als auch zeitlich entkoppelte Kommunikation. Echtzeitlich ist der Austausch, indem beim Chatten (je nach Anbieter) jedes eingetippte Zeichen einzeln übertragen wird. Zudem bleiben die geschriebenen Inhalte und ein Teil der Sprachnachrichten erhalten und können auch zu einem späteren Zeitpunkt gelesen oder gehört werden. Somit bietet die Online-Entsprechung hybride Möglichkeiten und ist für unterschiedliche Nutzungspraxen offen. Die Frage der Archivierung ist damit schon implizit beantwortet. Bei bestimmten Anwendungen, die dem Face-to-Face-Gespräch funktional äquivalent sind, ist eine Öffnung zur Vergangenheit festzustellen, indem Kommunikate verlustfrei zu beliebigen Zeitpunkten wiederhergestellt werden können.

Das Merkmal der Interaktivität kann sowohl auf die User-System- als auch auf die hier interessierenden User-User-Interaktionen angewendet werden, da in beiden Fällen das Internet genutzt wird. Auch bei der Video-Telefonie wird in ein Mikrofon gesprochen und akustische Signale, die vorher digital prozessiert wurden, kommen aus Lautsprechern. Das dritte Element der Aktionsebene, die Transformationsregeln, umfasst Algorithmen zur Bearbeitung von User-Inputs durch das System. Es ist für diese Mediengruppe im Gegensatz zu den ersten beiden Elementen von Relevanz. Ein Dienst wird dabei als umso interaktiver empfunden, je »natürlicher« die Eingaben und je »unverfälschter« die Ausgaben erscheinen. Im Vergleich zu den vorherigen Punkten ist dieses Kriterium nicht blind für die Qualität der mediatisierten Interaktion. Während die beiden Telefonie-Varianten, wie erläutert, in Hinsicht auf die auditive und visuelle Wahrnehmung lediglich durch mittelfristige technische Unzulänglichkeiten an Qualität verlieren, gestaltet sich dies bei den Chat-Varianten anders. Folgt man der hiesigen Argumentation konsequent, bleibt der Wechsel von gesprochener zu geschriebener Sprache problematisch. Das herausgestellte Plus an Optionen geht zu Lasten der Natürlichkeit in Hinblick auf die Kommunikationssituation. Da es gegenwärtig noch an Software-Lösungen mangelt, gesprochene Sprache fehlerfrei in Schriftsprache zu übersetzen, sind User auf hohe Fertigkeiten im Umgang mit der Tastatur angewiesen. Nur ein Bruchteil der User beherrscht allerdings das Zehnfingersystem flüssig, weshalb Gedanken oft verkürzt oder wenig dynamisch übertragen werden. Das Problem ist demnach weniger die Transformation des Systems, vom Druck auf einen Buchstaben zur Ausgabe eines Zeichens auf dem Bildschirm, als die vorab notwendige Eingabe ins System.

Die Ebene der Situationsevaluation betrachtet zur Einschätzung der Kommunikationssituation neben nonsprachlichen Merkmalen einerseits die Eigenschaften des Systems und andererseits das Situationsempfinden. Der erste Teil gleicht hierbei den Faktoren der Aktionsebene, mit dem Unterschied, dass die subjektive Sicht in den Vordergrund rückt. Es geht folglich darum, wie Selektions- und Modifikationsoptionen sowie Transformationsregeln eingeschätzt werden. Jenseits aufwendiger empirischer Erhebungen können nur idealtypische Muster solcher Einschätzungsszenarien präsentiert werden. Für die hiesige Zielstellung soll dies aber ausreichen. Die Nutzungsintensität eines Dienstes hängt dabei von der Güte der subjektiven Einschätzung ab, die sich ihrerseits an vergleichbaren Kommunikationsformen aus dem Offline-Bereich orientiert. Im Unterschied zur Gegenüberstellung von Brief und E-Mail beispielsweise ist die Face-to-Face-Kommunikation aufgrund ihrer entwicklungsgeschichtlichen Stellung hochgradig akzeptiert auf. Dementsprechend fungieren die Online-Optionen von echtzeitlichem Austausch vorrangig als Ergänzung. Das soll an dieser Stelle auch noch einmal betont sein: Wenngleich die Analysen teilweise den Schluss nahelegen, die Kommunikation im Online-Bereich böten hinsichtlich der Eigenschaften ein Plus an Vorteilen, kann daraus nicht geschlossen werden, dass sie bestehende Kommunikationsformen ablösen. Für die Merkmale der Chat- und Internet-Telefoniedienste bedeutet dies, dass sich die objektive und subjektive Einschätzung stark unterscheiden können. Bereits die Anwesenheit von Technik, also die Tatsache, dass die menschliche Stimme aus einem Lautsprecher und nicht aus einem Menschen ertönt, führt zu Defiziten gegenüber einer natürlichen Sprechsituation. Da Letztere aber die Referenzkategorie darstellt, kann entweder eine möglichst vollkommene Annäherung angestrebt werden oder aus den Abweichungen resultieren verminderte Nutzungsintensitäten.

Das persönliche Empfinden der Situation bildet den zweiten Bestandteil der Situationsevaluation. Dabei wird vor allem nach dem Grad der Immersion gefragt. Dieser beschreibt, wie ausgeprägt ein psychologischer Zustand ist, in dem virtuelle Objekte, virtuelle soziale Akteure oder die virtuelle Repräsentation des Ich (Stichwort: Avatar) als wirklich empfunden werden. Für die beschriebenen vier Web-Anwendungen ist eingängig, dass die Intensität dem »Erlebnis« der Face-to-Face-Kommunikation nicht ebenbürtig sein kann.

Als letzter Punkt ist der Bedeutungsaustausch ins Feld zu führen. Interaktivität ist dann gegeben, wenn De- und Enkodierung der Informationen möglichst natürlich und intuitiv geschehen. Es geht also letztlich darum, inwiefern die aktive Konstruktion von Bedeutung im Rahmen medienvermittelter Kommunikation und die Bedeutungszuweisung von empfangenen Botschaften harmonieren und Missverständnisse verhindert werden. Für den Bereich des echtzeitlichen sprachlichen Austauschs gilt hier die oben genannte Feststellung: Ein hoher Grad an Interaktivität, der jedoch geringer als im »Real Life« ist, kennzeichnet die Online-Entsprechungen. Begünstigt wird dies durch die fehlende Hierarchisierung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie durch die Bezugnahme auf vorherige Botschaften. Damit muss für die Interaktivität der vier Online-Entsprechungen ein differenziertes Bild gezeichnet werden. Da es aber in diesem Kapitel um die Eigenschaften des Internets insgesamt geht, sollen zunächst die übrigen Anwendungen diskutiert und anschließend ein Fazit gezogen werden.

Wie bereits erwähnt, wurde vorgeschlagen, die Verbreitungs- beziehungsweise Massenmedien in drei Gruppen zu unterteilen. Das Kriterium bildet hierbei der primär genutzte Wahrnehmungskanal. Es kann demnach zwischen auditiven und visuellen Medien unterschieden werden, wobei die optische Rezeption von Informationen noch einmal zwischen schriftsprachlichen Medien und (Bewegt-) Bildern differenziert wird. Begonnen werden soll hier mit den schriftsprachlichen Medien.

Zu dieser Gruppe zählen verschiedene Printformate, wie Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, aber auch Flugzettel, Plakate oder Transparente. Informationen können ebenso als Graffito, auf T-Shirts gedruckt oder in die Haut tätowiert transportiert werden. Neben diesen statischen gibt es noch dynamische Informationsträger, die zumeist elektronischer Natur sind. Das können Anzeigetafeln, Taschenrechner, Uhren oder Pager sein. Gemein ist ihnen die Übertragung von Informationen in Form von geschriebener Sprache. Bevor analog zur gesprochenen Sprache spezifische Merkmale und dann die ausgewählten Merkmalskomplexe für den Off- und Online-Bereich betrachtet werden, sind vorab einige Erläuterungen zu Verbreitungsmedien notwendig, die ebenso für visuelle und auditive Medien relevant sind.

Luhmann (vgl. 1998: 202ff.) zeigt, dass Verbreitungsmedien die Reichweite von Kommunikation vergrößern, indem der Kreis an Empfängerinnen und Empfängern ausgeweitet wird. Die radikalste Neuerung, zumindest in modernisierungstheoretischer Hinsicht, besteht wohl darin, dass die Übertragung von Informationen von der räumlichen Anwesenheit entkoppelt wird. Damit geht aber gleichzeitig eine Anonymisierung einher: Es ist im Einzelfall für Kommunikanden nicht mehr nachvollziehbar, wer welche Information erhalten hat. In der Folge entsteht daraus ein fortwährender Bedarf an neuen Informationen, denen die Massenmedien gerecht werden. Die Inflation der Informationen hat zur Folge, dass man nicht wissen kann, welche Kommunikationen gesellschaftsweit angenommen, abgelehnt oder überhaupt wahrgenommen werden. An diesem Problem setzen die symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien an, die im Anschluss betrachtet werden. Für die Internet-Entsprechungen der Verbreitungsmedien ist zudem relevant, dass nach Luhmann mündliche Sprache eine ungleich höhere Annahmewahrscheinlichkeit als geschriebene hat. Gerade für die hybriden Formen kann dies ein interessantes Unterscheidungsmerkmal darstellen.

Weiterhin geht Luhmann (vgl. 1998: 312f.) davon aus, dass sich die Massenmedien zu einer heterarchischen Ordnung entwickeln und dass räumliche Integration zunehmend bedeutungslos wird. Während also Gesellschaften lange Zeit auf dem Machtungleichgewicht von »oben« und »unten« gründeten, stellen die Verbreitungsmedien ein Alternativprojekt dar. Die Computertechnologie geht noch weiter, indem sie die Autorität der Expertinnen und Experten infrage stellt und deren Aussagen auf Basis von Online-Kollaborationen überprüft. Das GuttenPlag Wiki hat eindrucksvoll gezeigt, wie so etwas aussehen kann.

Evolutionsgeschichtlich kommt der Schrift große Bedeutung zu (vgl. Luhmann 1998: 249ff.): Während bei mündlicher Sprache die Vergangenheit nur so weit wie das individuelle Gedächtnis reicht, ermöglicht die Schrift so etwas wie ein soziales Gedächtnis, das von den Individuen unabhängig existiert. Damit wird die Frage des Erinnerns und Vergessens in eine objektive Kategorie überführt. Es muss anhand von Kriterien und Kontrollen entschieden werden, welche Ereignisse aufgeschrieben und somit festgehalten werden. Gleichzeitig wird bei der Verwendung von Schrift die Metakommunikation optional. Text- und Kontextverweise zum Verfasser, Adressaten oder Empfängerinnen müssen immer explizit eingeführt werden. Damit gibt es auch keine unmittelbar aktive Teilnahme und keine (direkten) sozialen Erwartungen mehr. Die Interaktion wird auf den »Austausch« von Informationen beschränkt. Ein Resultat davon ist die Entstehung von Unsicherheit in Bezug auf den gemeinten Sinn. Die Entkopplung von Mitteilen und Verstehen erfordert immer Interpretationen des Rezipienten, die im Sinne der Verfasserin oder des Verfassers sein können, aber nicht müssen (vgl. Winter/Eckert 1990: 24f.).

Als mediumsspezifische Eigenschaften sind gemäß der obigen Analyse drei Aspekte auf die Online-Entsprechungen der schriftsprachlichen Medien anzuwenden: die tendenzielle Anonymisierung der Produzentinnen und Produzenten sowie der Rezipienten der Informationen, eine Verringerung der Annahmewahrscheinlichkeit sowie die Ausbildung eines sozialen Gedächtnisses. Auf welche Web-Dienste jedoch können diese Merkmale angewendet werden? Es handelt sich vorrangig um das World Wide Web mit seinen Homepages und Blogs, Microblogging-Diensten und Internetforen, um E-Mails und um Chat-Dienste. Dazu ist noch festzuhalten, dass speziell für den Bereich der Printmedien im Vergleich von Off- und Online ein bereits im Zuge der Diskussion der mündlichen Sprache offenbartes Problem unausweichlich ist: Es steht eine weitestgehend homogene Offline-Sphäre der hybriden und überaus heterogenen Online-Kommunikation gegenüber. In Anbetracht der gewählten Merkmalskomplexe sind verstärkt Ergebnisse zu erwarten, die einer Sowohl-Als-Auch-Logik entsprechen.

Auf den ersten Blick scheint sich die tendenzielle Anonymisierung der Produzentinnen und Produzenten sowie Leser und Leserinnen im Rahmen der Online-Medien zu verstärken. Schließlich werden Mitteilen und Verstehen einer Aussage nicht nur zeitlich und räumlich, sondern auch in sachlicher Hinsicht entkoppelt (vgl. Wehner 1997: 136f.). Gerade in den letzten Jahren wurden allerdings zunehmend Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und des Feedbacks geschaffen. So besteht zum Beispiel die Option, mit den Urheberinnen und Urhebern im WWW veröffentlichter Texte bei verhältnismäßig geringem Aufwand in direkten Kontakt zu treten. Einerseits werden hierzu von Homepagebetreibern immer Kontaktdaten (in der Regel die E-Mailadresse) bereitgehalten, andererseits werden öffentliche Austauschmöglichkeiten populärer. Die »Leave a Comment«-Funktion auf Nachrichtenseiten, Blogs, Produktportalen oder auch thematischen Web-Auftritten ermöglicht sowohl den Austausch zwischen den Autorinnen oder den Autoren und den Leserinnen und Lesern als auch innerhalb der Leserschaft. Zum anderen entstehen dadurch gleichermaßen neue Texte, die eventuell Korrekturen und Ergänzungen vorheriger enthalten. Jedenfalls stellt es eine Möglichkeit der Rückkopplung dar, wenngleich mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung.

Darüber hinaus wird die anonyme Leserschaft partiell sichtbar, da Kommentare in der Regel mit Namenskennung hinterlassen werden. Wenngleich mit Synonymen oder Nicknames gearbeitet wird, kann der Kolumnist eines Online-Magazins beispielsweise feststellen, dass Woche für Woche dieselben User seine Texte kommentieren. Zudem gibt es noch weiterreichende technische Lösungen: Für Blogs, Microblogs und Webseiten können Abonnements aktiviert werden. Teilweise sind die Abonnentinnen und Abonnenten anonym, es ist bloß deren Anzahl erkenntlich, teilweise sind sie aber auch mit einem entsprechenden Profil vertreten. Gemein ist ihnen, dass Mitteilende davon ausgehen können, dass ihre Informationen trotz der erhöhten Anzahl und Diffusität von Inhalten von einem bestimmten Personenkreis rezipiert werden. Gleichzeitig wird auch der gegenläufige Kommunikationsmodus technisch vereinfacht: Demnach ist es vielmals möglich, und auch gewollt, Botschaften anonym zu publizieren. Im Web ist es dabei ungleich einfacher, ein großes Publikum zu erreichen. Zum einen sind die Zugänge zu entsprechenden Medien nicht an Autoritäten gebunden, zum anderen ist eine ungleich größere Anzahl an potenziellen Rezipienten erreichbar. So wurde beispielsweise im Jahr 2009 vor und während der Wahl im Iran eine internationale oppositionelle und revolutionsnahe Protestbewegung über den Microbloggingdienst Twitter organisiert, wobei die restriktive, staatlich organisierte Verfolgung und Zensur keine effektiven Angriffspunkte hatten. Ähnliches gilt für das 2010 bekannt gewordene Web-Portal WikiLeaks. Die dahinterstehende Organisation ermöglicht es, anonym Dokumente und Daten, etwa militärische Akten, zu veröffentlichen, die normativen Kriterien entsprechend gesellschaftlich relevante Geheimnisse lüften. Es ist also festzuhalten, dass die auf der Rollentrennung basierende Anonymisierung der Offline-Massenmedien im Internet durchaus aufgehoben werden kann, aber nicht zwangsläufig muss.

An diese Ausführungen anknüpfend ist zweitens eine geringere Annahmewahrscheinlichkeit der Kommunikation zu konstatieren. Bei Face-to-Face-Interaktionen ist das Ablehnen der Botschaft oder zumindest der Kommunikation für Individuen aufgrund der Intensität der Situation sowie der damit einhergehenden sozialen Zwänge fast unmöglich. Ein Zeitungsartikel kann eher zur Seite gelegt werden als das Gespräch mit der Redakteurin abgebrochen werden kann. Bezieht man sich hier wiederum vornehmlich auf die Massenkommunikation, zeigt sich eine Verstärkung der von Luhmann diagnostizierten Tendenz. Die Ursachen liegen in der konsequenten Fortführung der Entkopplungslogik: Aufgrund der Globalität des Internets und der kostengünstigen Verteilbarkeit von Informationen geschieht Kommunikation in zunehmend unvermittelt. Die oben genannten Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und des Feedbacks beschränken sich vornehmlich auf die Rezipientenseite. Die Mitteilenden hingegen müssen jenseits ihrer Inhalte spezifische Lösungen finden, die Annahmenwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Ein wichtiger Ansatz besteht in den Referenzierungs- und Bewertungssystemen des Internets. So sind inzwischen für spezifische Angebote Mechanismen etabliert, die es Usern erlauben, Inhalte oder Produkte nach verschiedenen Kriterien zu evaluieren. Eine Vielzahl an positiven Bewertungen steigert die Annahmewahrscheinlichkeit für andere User. Darüber hinaus kann die Annahmewahrscheinlichkeit erhöht werden, indem einzelnen Usern gezielt bestimmte Informationen offeriert werden. Dies wird inzwischen in großem Umfang genutzt. Entweder durch technische Identifizierungsmechanismen (cookies) oder auf Basis von selbst angelegten Profilen werden (vermeintliche) Vorlieben als Grundlage der Ansprache genutzt. Solche Empfehlungssysteme (Recommender Systems) kommen inzwischen in nahezu allen Bereichen des Web zum Einsatz.

Das letzte medienspezifische Charakteristikum umfasst die Bereitstellung eines überindividuellen, also sozialen Gedächtnisses. Was kann nun das Internet zu dieser bisher im Wesentlichen durch Bücher realisierten Funktion des kollektiven Gedächtnisses (vgl. Assmann 1992) beitragen? Denkbar sind zwei Argumentationsstränge: Einerseits ermöglicht das Internet eine Verstärkung der Funktion, indem (öffentliche) Texte leichter geschrieben werden können, andererseits könnte das Netz dazu beitragen, das Gedächtnis zu dysfunktionalisieren, da Inhalte immer wieder editierbar und nicht beständig sind. Der erste Strang knüpft an bisherige Erkenntnisse an. Das Internet ist demgemäß eine Technologie, die aufgrund der Digitalisierbarkeit der Inhalte sehr leistungsfähig und in der Größe unbeschränkt ist. Gerade Texte benötigten sehr wenig Speicherplatz. Da es im Grunde jedem User möglich ist, Inhalte im Web zu veröffentlichen, kann sich eine Vielzahl an Individuen an der Erstellung des kollektiven Gedächtnisses beteiligen. Gleichwohl hat diese Demokratisierung eine gewisse Beliebigkeit zur Folge. Während Druckerzeugnisse klassischerweise qualitativen Kontrollen und spezifischen Zugangsbeschränkungen unterliegen, kann jede und jeder über das Internet publizieren. Damit wird natürlich fraglich, welchen Texten Glauben geschenkt werden kann. Es gibt zudem weder Verzeichnisse noch fortlaufende Nummerierungen, im Zweifel nicht einmal eindeutige Autorenschaften, anhand derer ein Gesamtbestand definiert werden könnte.

Gleichwohl bietet der digitale Code eine neue Facette der Organisation von Wissen. So ist das Web durch Suchmaschinen oder durch spezielle Programme nach Schlagworten, nach assoziierten Themen, in chronologischer Reihenfolge, nach Sprachen, Ländern oder auch nach Beliebtheit durchsuchbar. Perspektivisch wird das gegenwärtig in Entwicklung befindliche »Semantische Web« in der Lage sein, auch die hinter den Zeichenfolgen bestehenden Bedeutungen zu rekonstruieren und zu interpretieren und wird so sehr zielgenau auf Inhalte verweisen können. Die Entscheidung, wer welche Texte veröffentlichen kann, wird dabei verstärkt abgelöst durch den Umfang der Rezeption. Das Qualitätskriterium besteht also nicht mehr in der Möglichkeit, publizieren zu dürfen, sondern im Web gefunden und vor allem gelesen zu werden. Damit User wissen, welche Inhalte in irgendeiner Form hilfreich, interessant, amüsant oder relevant sind, werden den Veröffentlichungen Meta-Daten zugeordnet. Dies kann automatisiert, in technischer Form geschehen, wenn etwa Homepages ihrer Frequentierung nach gelistet werden oder auf Basis menschlicher Bewertung, indem Web-Angebote bewertet oder rezensiert werden. Selbstredend unterliegen diese neuen Mechanismen dynamischen Veränderungen.

Aber nicht nur die Bewertungen ändern sich, auch die Informationen sind eben nicht in »Stein gemeißelt«. Während sich ein einmal gedrucktes Wort nur unter erheblichem Aufwand nachträglich ändern lässt, können digitale Inhalte verhältnismäßig einfach »aktualisiert« werden. Derselbe Link kann zu zwei verschiedenen Zeitpunkten auf zwei verschiedene Inhalte verweisen. Hat diese Variabilität nun Einfluss auf das soziale oder kollektive Gedächtnis? Zur Beantwortung muss wiederum zwischen den Potenzialen und der tatsächlichen Nutzung unterschieden werden. Grundsätzlich versucht die hiesige Betrachtung möglichst unabhängig von temporären Nutzungsweisen zu argumentieren – dies ist aber nicht in jedem Fall zielführend. So ist es durch das Internet sowohl möglich, Inhalte fortwährend zu erneuern und alte zu ersetzen, als auch Homepages unverändert über Jahre hinweg bestehen zu lassen. Sie erfüllen dann ähnliche Funktionen wie ein Buch, wenngleich der Startpunkt auch erst 20 Jahre zurückliegt. Ferner gibt es Projekte, wie das Internet Archive (vgl. 2012: online), die Teile des Internets fortwährend speichern und es damit ermöglichen, Homepages eines beliebigen zurückliegenden Datums anzuschauen. Diese zeitmaschinenähnliche Funktion ist allerdings aufgrund der Unmenge an Daten des Internets immer auf einzelne Angebote beschränkt und nicht mit Archiven oder historischen Bibliotheken zu vergleichen. In der Praxis ist das Internet jedoch ein vornehmlich dynamisches Medium, dessen Nutzerinnen und Nutzer (bisher zumindest) keinen großen Wert auf die Unveränderlichkeit von Inhalten legen. Gleichwohl bieten verschiedene Formate, wie Wikis, die Möglichkeit, alle Änderungen nachzuverfolgen.

Für die Bedeutung als soziales Gedächtnis ist aber relevant, dass das Internet gleichwohl einen spezifischen Modus an Informationskonservation bereithält: Besonders relevante, also häufiger nachgefragte Informationen werden in der Regel stärker rezipiert und auch neu gesendet. Speziell die Blogosphäre versteht es, bestehende Informationen unter einem spezifischen Blickwinkel noch einmal aufzubereiten und weiterzusenden. Der Diskurs zwischen Medienrechtlern und -rechtlerinnen dreht sich dementsprechend gegenwärtig vor allem um die Idee eines (gewünschten) Verfallsdatums für Informationen im Web und nicht um die Frage des Verlustes. Während private Homepages kommen und gehen und meist keine bleibenden Spuren hinterlassen, gilt dies für bedeutendere Inhalte nicht. Durchsucht man etwa das WWW nach der ersten Zeile der in der Einleitung bereits angesprochenen Declaration of the Independence of Cyberspace – Governments of the Industrial World, you weary giants of flesh and steel, I come from Cyberspace, the new home of Mind – von John Perry Barlow (vgl. 2013: online), findet man sie gegenwärtig auf über 20.000 verschiedenen Seiten. Analog zur Auflage bei Printpublikationen ist ein Selektionsmodus festzustellen, der aber stärker von den Usern ausgeht.

Als erster der drei Merkmalskomplexe soll nun die Akteurskonfiguration betrachtet werden: Wie für Offline-Medien kann zunächst zwischen Kommunikation unterschieden werden, die entweder vorrangig an einzelne Personen (wie Brief, die E-Mail und Chat-Anwendungen) oder an eine Masse von Personen (wie Zeitschriften und Büchern, Graffiti und Homepages, Blogs, Microblogging-Dienste und Foren) gerichtet ist. Im Bereich von one-to-one-Austausch unterscheidet sich die Online- nicht kategorial von der Offline-Sphäre. In jedem Fall können Zeichen oder Texte gezielt einer bestimmten Person übermittelt werden. Aufgrund der Digitalität des Internets ist allerdings eine Öffnung hin zu mehreren Empfängerinnen oder Empfängern festzustellen. Das Versenden von E-Mails mittels der CC-Funktion ist ein viel genutztes Beispiel hierfür. Diese eigentümlich an den analogen Schriftverkehr angelehnte Option des Carbon Copy adaptiert quasi den Kohlepapierdurchschlag, mit dem ein Dokument vervielfältigt werden kann. Der Unterschied besteht allerdings darin, dass nicht während der Produktion des Textes durch technische Hilfen eine Replikation erfolgt, sondern dass der Text beim Verteilen eine Vervielfältigung erfährt. Im Grunde, und dies trifft auf alle digitalen Medien zu, verliert die bisher gültige Mengenlogik bei immateriellen Gütern massiv an Bedeutung. Im Internetzeitalter gibt es praktisch keine Grundlage für die Unterscheidung zwischen Ein- und Mehrzahl mehr. Während von einem Buch entweder 500 Stück oder 5000 Stück gedruckt werden können und ein Brief, unabhängig davon, wie häufig oder von wie vielen verschiedenen Personen er gelesen wird, nur einmal vorliegt, gestaltet sich dies für E-Mails anders. Zwar werden diese nur einmal geschrieben, durch den Versand aber vervielfältigt. Da das Internet ausschließlich auf der Übermittlung von einfachen Signalen oder genauer: des 0-1-Codes basiert, besteht der Prozess der Vervielfältigung egal welchen Inhaltes in einer simplen Operation. Digitale Inhalte sind also unbegrenzt vervielfältigbar. Diese Kopien bestehen auch dann fort, wenn das Original gelöscht wird. Die one-to-one-Kommunikation birgt demnach die Möglichkeit, Inhalte und Kommunikate in ihrer Quantität flexibel zu ändern.

Für die one-to-many-Kommunikation wurde hingegen schon deutlich, dass ein wesentlicher Unterschied in den Restriktionen des Zugangs zur Senderolle liegt. Hier ist eine Demokratisierung, also Verbreiterung des Zugangs festzustellen. Wie Schierl bereits 1997 (vgl. 72f.) konstatiert, ist dieser Prozess sowohl durch die Senkung der Kosten als auch der technischen Hürden begünstigt, wodurch nicht nur Unternehmen, sondern auch Privatpersonen verstärkt »im« Internet präsent sind. Ob dieser Prozess dem Internet zugute kommt oder vielleicht sogar schadet, weil der Informationsgehalt oft gering ist, war damals noch nicht einzuschätzen. Inzwischen tragen verschiedene Meta-Dienste, wie Suchmaschinen oder explizite News-Sites dazu bei, aus der Unmenge an Informationen relevante Texte zu finden. Gleichwohl soll an dieser Stelle mit Wehner (1997a) noch einmal festgehalten werden, dass eine Substitution klassischer Massenkommunikation durch interaktive Dienste unwahrscheinlich ist. Denn gerade der »Ein-Weg-Kommunikation« kommt eine integrative Funktion zu, indem kollektives Wissen über die Welt verbreitet wird und verschiedene Werte geteilt werden. Many-to-many-Kommunikation ist im Offline-Bereich schriftlich schwer realisierbar, etwa in Form verschriftlichter Mündlichkeit, wie dem Transkript einer Podiumsdiskussion. Im Online-Bereich hingegen sind aufgrund der partiellen Kohärenz von gesprochener und geschriebener Sprache verschiedene Dienste in der Lage, diese Konstellation zu realisieren. Man denke etwa an Foren, Wikis oder auch Mailinglisten. Gerade die Wikipedia zeigt eindrucksvoll, wie die Zusammenarbeit der »Vielen« für eine die Internetuser von großer Bedeutung sein kann.

Die Akteurskonstellationen und Aspekte der Zugänglichkeit von Informationen bedingen sich gegenseitig. Die Antwort auf die Frage, ob Kommunikate privat oder öffentlich sind, hängt wiederum von dem genutzten Medium ab. Während Briefe zumeist privat sind, Bücher hingegen öffentlich, ist die Zuordnung für das Internet nicht so eindeutig. Homepages und Blogs sind vorwiegend an die Öffentlichkeit adressiert, Microblogs, Foren und Chats hingegen nehmen eine hybride Position ein. Einerseits kann durch sie eine anonyme Masse an Individuen angesprochen werden, andererseits erlauben sie ebenso eine Einschränkung des Adressatenkreises bis zur Privatheit. User können damit die Reichweite ihrer Kommunikation bewusst steuern. Ein Chat-Channel kann allen Internetnutzerinnen und -nutzern zugänglich sein, nur einzelnen oder auch nur handverlesenen. Damit werden verschiedene Teilöffentlichkeiten geschaffen, zu denen nur bestimmte User Zugang haben. Entsprechende Communitys variieren in der Größe von sehr wenigen Mitgliedern bis zu mehreren Millionen. Damit wird dem Aspekt der Ansprache bereits vorgegriffen.

Wie im Offline-Bereich auch kann geschriebene Sprache sowohl eine personalisierte als auch eine massenhafte Ansprache realisieren. Die Sendenden haben die Option, entsprechende Einstellungen vorzunehmen und damit relevante Aspekte der Kommunikation bewusst zu steuern. Zudem besteht die Möglichkeit, Ansprachen mit Hilfe technischer Lösungen zu automatisieren. Im Detail handelt es sich dabei um personalisierte Kommunikationsangebote, ohne dass eine menschliche Selektion notwendig ist. Erste Ansätze bestehen in Filtern, Abonnements und Empfehlungssystemen. Letztere kumulieren in Anlehnung an das Amazon-Recommendation-Prinzip Userdaten und -aktionen mittels einfacher, aber echtzeitlicher statistischer Verfahren zu Vorliebenkomplexen, die den Usern dann als personalisiertes Angebot erscheinen. Ein großes Spektrum an verschiedenen Inhalten und eine ausreichende Menge an Userdaten ist hierfür die Voraussetzung (vgl. Wehner 2010: 183ff.). In der Praxis kann jedem User automatisiert, auf Basis eigener zurückliegender Aktionen sowie der Korrelation des Online-Verhaltens einer Vielzahl anderer User, ein »individuelles« Angebot offeriert werden. Solche softwarebasierten Mechanismen sind inzwischen zum Web-Standard anvanciert und finden sich nicht nur in Konsumtionszusammenhängen, sondern auch in Web-Radios, auf Videoplattformen oder bei Suchmaschinen.

Bezogen auf die Zeitlichkeit unterscheidet sich Online-Schriftlichkeit von der Offline-Sphäre durch das Potenzial zur synchronen Kommunikation. Während schriftliche Kommunikation klassischerweise aufgrund von Restriktionen in der Produktion und im Transport nur asynchron funktionieren kann, ermöglicht das Internet echtzeitlichen Austausch mittels Schrift. Gleichermaßen können Inhalte ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt konsumiert werden, da sie in der Regel nicht bloß kurzfristig angezeigt werden, sondern erhalten bleiben. Gerade für den Bereich der Massenmedien ist aber die Aktualisierbarkeit hochgradig relevant. Regelmäßig erscheinende Printmedien erreichen maximal eine Aktualität von zwölf Stunden (bei Morgen- und Abendausgaben von Zeitungen) und gegenstandsbezogene Medien, wie Flugblätter sind zwar mittels moderner Desktop-Publishing-Systeme binnen weniger Stunden zu produzieren, erreichen aber nur wenige Menschen. Da die Produktions-, Veröffentlichungs- und Verbreitungsphase im Internet weitestgehend zusammenfallen, kann eine bisher für unmöglich gehaltene Aktualisierungsrate realisiert werden. An beliebigen Orten auftretende Ereignisse sind wenige Minuten später über das Internet bereits weltweit verfügbar. Das Internet ist dabei immer live. Verantwortlich hierfür sind nicht primär professionelle Akteure aus dem Bereich des Journalismus, sondern zumeist Amateure, die bloggen, twittern oder einen Ticker betreiben. Zudem ermöglichen die mobilen Endgeräte Berichterstattung außerhalb von Redaktionen und Büros.

Das Merkmal der Additivität hat Bezugnahmen und damit das Maß an möglicher Komplexität zum Thema. Mittels geschriebener Sprache kann klassischerweise auf vorgängige Publikationen durch Zitation oder Referenzierung Bezug genommen werden. Für das Internet bringt vor allem die Hyperlinkstruktur zwei Vorteile mit sich. Zum einen beziehen sich die Links immer auf aktuell im Netz verfügbare Informationen, zum anderen können sie auf ganz verschiedene Inhalte verweisen. Während die Referenzierung von gedruckten Texten und Ähnlichem es zwar erlaubt, Inhalte zu benennen, ist das Original jedoch nicht verfügbar. Sind weiterführende Informationen erforderlich, bleibt nur der Gang ins Archiv, in die Bibliothek oder in ähnliche Institutionen. Verlinkte Inhalte hingegen befinden sich innerhalb des Internets und sind deshalb mit einem Klick erreichbar. Hierdurch verlieren sie ihren externen Status zu Teilen, da den Beteiligten bewusst ist, dass die entsprechenden Informationen abrufbar sind. Zudem kann nicht nur auf andere Texte verwiesen werden, sondern auf multimediale Inhalte. Handelt es sich beispielsweise um eine Kritik zu einem neuen Album, könnte an den entsprechenden Stellen auf eine Audio- oder Videodatei verwiesen werden, die gewissermaßen den Text bereichert. Damit werden hypertextfähige digitale Dokumente vielgestaltig, assoziativ und komplex. Es entsteht eine Pluralität unterschiedlicher Pfade und Verweisungen, die Lesende individuell beschreiten und gestalten können (vgl. Sandbothe 1997: 152). Bei Print-Publikationen hingegen können nur Bilder eingebunden werden. Diese Argumente deuten auf ein gesteigertes Komplexitätspotenzial hin: Nicht schriftbasierte Medieninhalte können nicht nur erwähnt, sondern direkt eingebettet werden. Dies gilt auch für im gleichen Medium publizierte Texte. Indem sie verlinkt werden, bilden sie automatisch eine strukturelle Einheit mit anderen Informationen. Im Ergebnis ist dann ein riesiges Netz an Daten, Texten und Informationen vorzufinden, dessen Gesamtstruktur zwar hochgradig komplex, aber gleichzeitig simpel im Aufbau ist. Werden Verlinkungen konsequent genutzt und gepflegt, entsteht zwangsläufig ein System von Informationen, die aufeinander aufbauen und in diesem Sinne additiv sind.

Damit bleibt noch die Frage der Interaktivität im Rahmen von geschriebener Sprache im Off- und Online-Bereich zu erörtern: Während Aspekte des Selektierens und Transformierens für die gesprochene Sprache noch bedeutungslos waren, trifft dies auf geschriebene Sprache nicht zu. Interaktiv im Sinne der Selektion ist ein Medium dann, wenn User aufgrund ihrer Aktionen aus bestimmten Inhalten auswählen können. Im Offline-Bereich ist dies nur schwer umzusetzen; die Alternative zu Lesen besteht schlicht in Nicht-Lesen. Bei weitestgehend personalisiert genutzten Kommunikationen im Web ist dies ähnlich. Entweder man liest die Chat-Nachricht beziehungsweise eine E-Mail oder eben nicht. Für vorrangig massenhaft genutzte Kommunikation hingegen gestaltet sich dies anders. Es stehen verschiedene Auswahlmechanismen bereit, die sich entweder an Inhaltsverzeichnissen von Büchern und Zeitschriften orientieren oder aber komplexere Auswahlmethoden nutzen. Bedeutsam sind dabei Verschlagwortungsdienste, die auf Homepages und Blogs anwendbar sind, Suchmaschinen, die nach verschiedenen Kriterien das Web durchforsten können, Stichwortsuchen oder auch Selektionsmechanismen, die auf Userverhalten basieren. Das Web ist insofern interaktiv, als es auf die Eingaben der User (wenn auch nach festgelegten Regeln) reagiert. Da Suchmaschinen auch weitergehende Faktoren (geographische Standorte und vorherige Suchanfragen) einbeziehen, können Suchergebnisse sehr verschieden ausfallen. Auf einer Online-Nachrichtenseite können zudem einzelne Artikel entsprechend der Häufigkeit, in der sie gelesen wurden, entsprechend ihrer Bewertung durch User oder zeitlich sortiert angezeigt werden. Für gedruckte Zeitungen ist dies natürlich nicht möglich. Dieser Teil der Internetmedien weist eine hohe Interaktivität und damit auch Selektivität innerhalb der Medienrezeption auf.

Daran schließt das Merkmal der Modifikation an. Für den Offline-Bereich ist aufgrund der zeitlichen Trennung von Produktion und Konsumtion der Medien eine Veränderung der Inhalte nicht wahrscheinlich. Dies wäre bloß im Rahmen von Ausnahmeaktionen, etwa dem Überschreiben von Botschaften, realistisch. Davon abgesehen existiert eine Vielzahl von Angeboten, die (bisher) konsumierende User zu Produzentinnen und Produzenten von Inhalten machen. Diese durchaus verschieden interpretierbare Entwicklung (vgl. kritisch Voß/Rieder 2007 und für das Internet Papsdorf 2009) führt zu einer fortwährenden Modifikation und Erweiterung digitaler Inhalte. Da Blogeinträge kommentiert und in Wikis Inhalte eingetragen werden können, beeinflussen Individuen aktiv die Inhalte des Internets. Offline kam ihnen bisher vorrangig die Rezipientenrolle zu. Dieses zentrale Moment des Web 2.0 entspricht demnach in der Tat einem erhöhten Maß an Interaktivität. Hinsichtlich der Transformationsregeln sind zwischen beiden Sphären keine bedeutsamen Unterschiede festzustellen.

Als zweites Element der Interaktivität steht die Situationsevaluation im Kriteriumskatalog. Sie umfasst zum einen wiederum die subjektive Empfindung der technischen Systemmerkmale und zum anderen das Situationsempfinden im Sinne technischer Immersion. Die Kontrastierung von Off- und Online-Schriftlichkeit deutet dabei auf ein gänzlich anderes Verhältnis als in der Gegenüberstellung von mündlichem Austausch hin. Wie bereits gezeigt wurde, sind Printmedien oder auch handgeschriebene Botschaften nicht sonderlich interaktiv. Im Online-Bereich sieht das vor allem aufgrund der erläuterten Zeitlichkeit und der gewandelten Rollenstruktur grundlegend anders aus. Nun ist dieser Aspekt aber dergestalt angelegt, nicht Potenziale und objektive Argumente, sondern das subjektive Empfinden zu thematisieren. Hierfür sind mindestens zwei Entwicklungen auffällig: Die Veränderungen im Bereich der schriftbasierten Massenmedien hin zum Web 2.0 und die Digitalisierung personalisierter Kommunikation. Der bereits angesprochene erste Prozess des Paradigmenwechsels gründet wesentlich in der verstärkten Nutzung von neuen Web-Medien (wie Blogs) und auch in der Bereitstellung von Content durch User. Geht man von einem Zusammenhang zwischen der positiven Einschätzung der technischen Merkmale und der Nutzung aus, so verweist die zunehmende Anzahl an privaten Blogs oder an Artikeln, die von Amateuren geschrieben werden, tendenziell auf eine Zustimmung.