Abbildung 3: Beispiel einer Whois-Abfrage. Quelle: www.internic.net [Abruf: 01.06.2013].

Der erste Schritt der Datenerhebung besteht in der Stichprobenziehung aus den beiden Index-Bänden der Britannica von 1990. Die Bände verweisen auf knapp 2000 Seiten im Stile eines kombinierten Personen- und Sachregisters auf die Inhalte der Enzyklopädie. Erhoben wurden die Stichworte jeder Seite mit gerader Seitenzahl. Auf den verbliebenen 989 Seiten finden sich dabei gut 90.000 Verweise, die nach folgendem Schema per Hand durchsucht wurden. Zunächst wurden alle Organisationen herausgefiltert, um danach diejenigen auszusortieren, die nicht in einem der 20 relevanten Länder angesiedelt waren. Dabei blieben 1203 Organisationen übrig. Von diesen wurden wiederum all jene verworfen, die im Jahre 2012 keinen Bestand mehr hatten. Teilweise musste in Einzelfallentscheidungen abgewogen werden, ob eine Nachfolgeorganisation besteht, die etwa nur einen geänderten Namen oder eine neue Rechtsform hat und damit in die Stichprobe einbezogen werden kann. Auch bei Fusionen wurden inhaltliche Kriterien bemüht. Daraufhin verblieben 797 Organisationen im Sample. Sie wurden den 20 Ländern sowie den elf gesellschaftlichen Funktionssystemen zugeordnet.

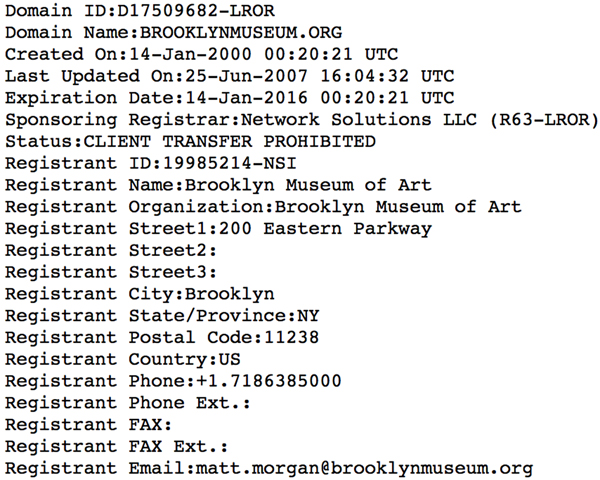

Für diese waren im zweiten Schritt die internetrelevanten Daten zu erheben. Hierfür musste ermittelt werden, ob die einzelnen Organisationen eine eigene Homepage betreiben und wenn ja, wie die URL lautet. Für alle Organisationen mit eigener URL konnte daraufhin erhoben werden, wann die zugehörige Homepage erstmals online ging. Mit diesen Daten können die Thesen des empirischen Teils geprüft werden. Sie werden gewonnen, indem eine sogenannte Whois-Abfrage zu den URLs durchgeführt wird. Eine solche Abfrage ist im Grunde ein Zugriff auf Datenbanksysteme, die Hinweise zur Domain und deren Betreiberinnen und Betreiber bereithalten. Ein Teil der Informationen muss bei der Erstregistrierung hinterlegt werden (etwa die Kontaktdaten), ein anderer Teil wird automatisch erhoben und hinterlegt. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Verweise auf Länder oder um das Datum der letzten Aktualisierung. Der Informationsumfang variiert von Land zu Land, auch abhängig von den jeweiligen Datenschutzbestimmungen. In Deutschland ist es beispielsweise besonders aufwendig, an entsprechende Informationen zu gelangen. Bis auf wenige Ausnahmen lässt sich jedoch komplikationsfrei erheben, wann die einzelnen Homepages online gegangen sind.

Die unten stehende Abbildung zeigt, welche Informationen bei einer Whois-Abfrage sichtbar werden: Neben Angaben zur Kontaktperson sowie der geographischen Verortung findet sich in der dritten Zeile das Erstellungsdatum der Domain. Dementsprechend ging beispielsweise das Brooklyn Museum im Januar 2000 online. Die einzelnen Schritte wurden jeweils per Hand durchgeführt, wodurch ein vertiefter Einblick in das Feld möglich war. Denkbar wäre aber eine Automatisierung eines Großteils der Arbeit im Rahmen eines umfassenden empirischen Forschungsprojektes. Speziell die Datenerhebung im Web könnte softwareseitig realisiert werden.

Abbildung 3: Beispiel einer Whois-Abfrage. Quelle: www.internic.net [Abruf: 01.06.2013].