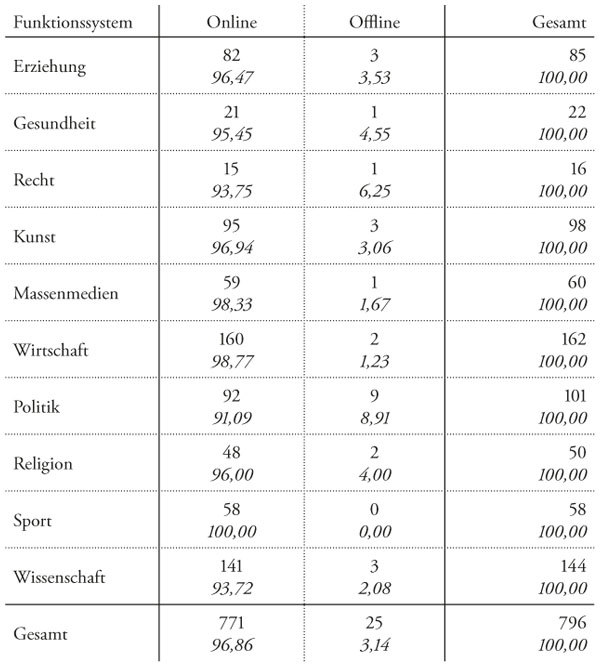

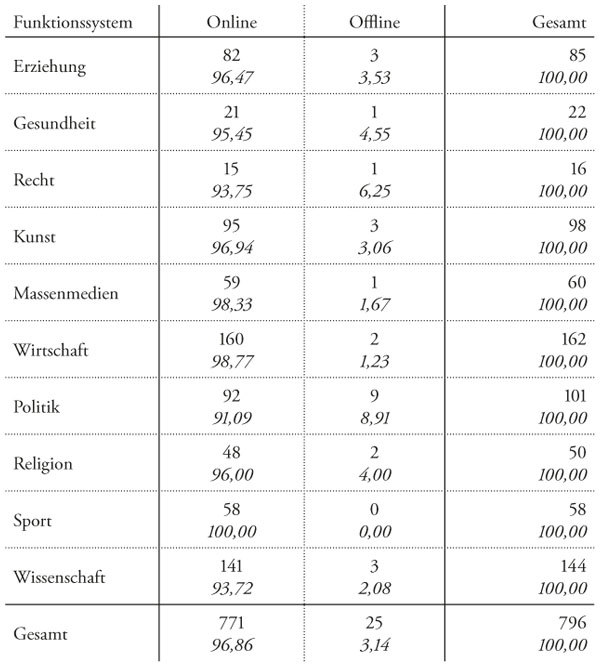

Tabelle 8: Mediatisierungsgrad von zehn Funktionssystemen der Gesellschaft in absoluten Zahlen; Prozentwert darunter. Eigene Berechnung.

Mit Blick auf die Mediatisierungsdynamik der Funktionssysteme wurden drei Thesen aufgestellt, die im Folgenden anhand der vorliegenden Daten geprüft werden sollen. Die erste These lautete: Im Jahr 2012 betreiben alle Organisationen eine eigene Homepage. Damit wird davon ausgegangen, dass es zum heutigen Zeitpunkt für die in ihrem Bereich bedeutsamsten Organisationen unumgänglich ist, eine eigene Webseite zu betreiben und dass trotz der vermuteten Unterschiede zwischen Funktionssystemen dahingehend ein einheitliches Ergebnis zu erwarten ist. Die unterstehende Tabelle gibt Auskunft über die Online-Offline-Verteilung.

Tabelle 8: Mediatisierungsgrad von zehn Funktionssystemen der Gesellschaft in absoluten Zahlen; Prozentwert darunter. Eigene Berechnung.

Aus der Tabelle ist zunächst abzulesen, dass über alle Funktionsbereiche hinweg nur 25 der insgesamt 796 Organisationen keine eigene Homepage betreiben. Das entspricht einer Online-Quote von fast 97 Prozent. Schaut man auf die zehn Funktionssysteme, zeigen sich Werte zwischen 91 und 100 Prozent. Für den Bereich der Politik ist mit neun Organisationen ohne Homepage die einzig bedeutsame Abweichung festzustellen. Betrachtet man die Fälle im Detail, zeigt sich, dass es sich dabei entweder um staatliche Institutionen wie die Direction Generation de la Security Exterieure oder den Defense Intelligence Service oder auch um politische Untergrundorganisationen wie die Basque Homeland and Liberty (ETA) handelt. Während für Letztere offenkundig jegliche Institutionalisierung, etwa durch eine eigene Homepage, aufgrund des illegalen Status paradox wäre, stellen einige Behörden und Ministerien Informationen im Rahmen anderer Seiten zur Verfügung. Damit lässt sich über alle Bereiche hinweg feststellen, dass die in der Stichprobe enthaltenen Organisationen im Jahr 2012 nahezu zu 100 Prozent online sind. Die These kann damit, wenn auch mit kleinen Abstrichen, bestätigt werden.

Eine Interpretation dieses Ergebnisses kommt nicht umhin, die Stichprobe zu thematisieren. Es kann keinesfalls von dieser auf Organisationen insgesamt geschlossen werden. So ist für die 20 Länder nicht zu erwarten, dass 97 Prozent aller Schulen, Unternehmen, Religionsgemeinschaften oder Sportvereine eine eigene Homepage betreiben. Die Ergebnisse lassen sich lediglich auf die bedeutendsten, also die in der Encyclopædia Britannica von 1990 referenzierten Organisationen beziehen. Die Aussagekraft der ersten These resultiert damit aus dem Vergleich der Funktionssysteme. Und hier zeigen sich eben nur marginale Unterschiede.

Die zweite hier zu prüfende These präzisiert den Vergleich. Sie lautet: Die Mediatisierungsdynamik ist über die Funktionssysteme der Gesellschaft hinweg identisch, jedoch durch Ungleichzeitigkeit geprägt. Damit müssen zwei Aspekte ins Zentrum der Betrachtung gerückt werden: Die Dynamik an sich und die Ungleichzeitigkeit. Der letzte Aspekt kann anhand der in der Abbildung 4 befindlichen Mittelwerte leicht beantwortet werden. Da sich die Mittelwerte auf dem Wertespektum von 1995 bis 2001 voneinander unterscheiden, kann Gleichzeitigkeit ausgeschlossen werden. Allerdings unterscheiden sich nicht alle Funktionssysteme signifikant voneinander, was auch an der geringen Fallzahl liegt35. Komplexer gestaltet sich die Analyse der Dynamik. Die unten stehende Grafik zeigt zunächst die Verläufe für alle zehn Funktionssysteme: Jedem Funktionssystem ist ein andersfarbiger Graph zugeordnet. Auf der X-Achse kann der Zeitverlauf in Form von Jahreszahlen abgelesen werden, während die Y-Achse den Anteil von Organisationen angibt, die bereits eine eigene Homepage gelauncht haben. Die kumulierte prozentuale Zunahme gibt damit die Übergangswahrscheinlichkeit für einzelne Organisationen an. Somit kann beispielsweise abgelesen werden, zu welchen Zeitpunkt 75 Prozent aller Organisationen aus dem Bereich der Gesundheit oder der Kunst online waren.

Auffällig ist zunächst die deutliche Abweichung des Graphen für die Organisationen des Wissenschaftssystems. So waren bereits 1990, also kurz vor der Veröffentlichung des WWW ein Viertel aller Organisationen der Stichprobe mit einer eigenen Homepage vertreten. Die Ursache hierfür liegt in der Entstehungsgeschichte des Internets begründet, das vor allem im Rahmen von Universitäten und Forschungsinstituten (wie dem CERN in der Schweiz) entwickelt wurde. Dementsprechend schufen die Universitäten bereits vor der Veröffentlichung des Web Adressierungssysteme, die den späteren Webseiten glichen. Es handelt sich dabei um Vorläufer, die aber ebenso die IP-Adressen verwendeten, auf denen die erhobenen Domainnamen basieren. Eine zweite Auffälligkeit besteht darin, dass bereits über zehn Prozent der Organisationen aus dem Bereich der Wirtschaft 1991, also zum Zeitpunkt der ersten nennenswerten Homepage-Veröffentlichungen von Organisationen anderer Teilbereiche, mit einer eigenen Seite (oder wiederum dem technischen Vorläufer) online waren. Die Ursachen sind hierbei ähnlich: Große Unternehmen leisteten sich frühzeitig eine Rechnerinfrastruktur sowie eine Anbindung an die ersten Knoten des Internets.

Aber auch jenseits dieser beiden Frühstarter finden sich Hinweise auf Variationen in der Entwicklungdynamik. Der augenscheinlichste Beleg hierfür besteht in der Kreuzung von Graphen: Im Jahre 1998 kreuzen sich so die Linien von Wissenschaft und Massenmedien oder kurz darauf die von Politik und Kunst. Selbst wenn man die Wissenschaft aufgrund ihrer historischen Sonderstellung nicht berücksichtigt, haben alle übrigen Funktionssysteme innerhalb von 19 Monaten (zwischen August 1995 und März 1997) einen Mediatisierungsgrad von 30 Prozent erreicht, während das erste Funktionssystem circa sieben Jahre früher die 75 Prozent-Marke erreichte als das letzte. Die Dynamik variiert demnach deutlich.

Neben diesen Unterschieden zeigt sich für alle zehn Gegenstandsbereiche eine Gemeinsamkeit in der Entwicklungsdynamik: Es sind drei Phasen unterschiedlicher Geschwindigkeit festzustellen. Diese folgen immer dem Muster einer zunächst moderaten, dann deutlich schnelleren und anschließend wieder gebremsten Dynamik. Für die Organisationen der Wirtschaft findet beispielsweise bis 1995 eine moderate Entwicklung statt, während in den folgenden drei Jahren die Hälfte aller Organisationen eine Homepage launchten. Das letzte Viertel erstreckt sich dann über zehn Jahre hinweg. Für das Erziehungssystem hingegen dauert die Phase schnellen »Wachstums« von 1996 bis 2002. Damit gleicht diese Dynamik der Entwicklung anderer wichtiger Kennziffern der Internetentwicklung, etwa dem Anteil von Internetusern an der Gesamtbevölkerung oder den Breitbandverbindungen. Wenn diese drei Phasen auch für alle Bereiche zu finden sind, unterscheiden sie sich dennoch in ihrer Ausprägung. Sowohl hinsichtlich der Dauer als auch hinsichtlich der phasenspezifischen Dynamik gibt es große Unterschiede. Der These kann damit nur partiell zugestimmt werden. Zwar sind für alle Funktionssysteme drei ihrer Logik nach identische Phasen der Entwicklungsdynamik festzustellen, aber gleichzeitig sind diese Abschnitte von unterschiedlicher Länge und Intensität.

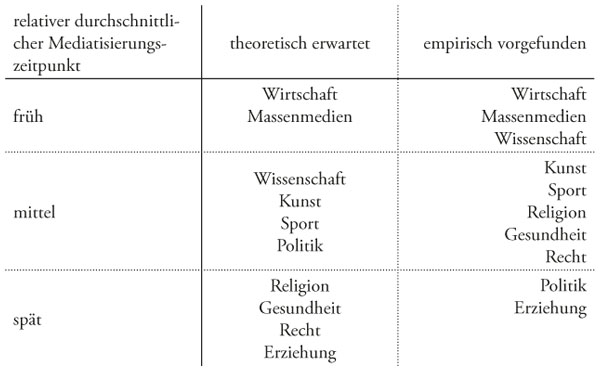

Die dritte These knüpft hieran an und grenzt drei Gruppen von Funktionssysteme entsprechend ihrer Internetaffinität voneinander ab. Sie lautet: Organisationen aus dem Bereich der Wirtschaft und der Massenmedien nutzen das WWW besonders zeitig aktiv. Es folgten Politik, Wissenschaft, Kunst und Sport, während die Organisationen aus den Bereichen der Religion, Gesundheit, Intimbeziehungen, Erziehung und des Rechts tendenziell später online gingen. Diese Einteilung resultierte aus fünf theoretischen Merkmalen: der Materiegebundenheit, dem Koordinationsbedarf, der Innovationsoffenheit, der Publikumsabhängigkeit sowie dem Stellenwert impliziter Ziele. Die oben stehende Grafik zu den Mittelwerten stützt die These von drei Gruppen. Allerdings unterscheiden sie sich in ihrer Zusammensetzung von der erwarteten Verteilung.

Tabelle 9: Gegenüberstellung der theoretisch erwarteten und empirisch vorgefundenen Gruppierungen entsprechend des durchschnittlichen Mediatisierungszeitpunkts.

Wie die tabellarische Gegenüberstellung zeigt, findet die These durch die Daten partiell Bestätigung, muss jedoch an einigen Stellen auch revidiert werden. So muss die Gruppe der Organisationen mit einem durchschnittlich früheren Launch um die Wissenschaft erweitert werden. Diese Veränderung resultiert, wie bereits erläutert, aus der herausragenden Bedeutung der Universitäten bei der Entwicklung des Internets. Die Gruppe der tendenziell später online gegangenen Organisationen hingegen ist mit nur zwei Bereichen deutlich kleiner als angenommen, zudem findet sich hier die Politik neben der Erziehung und nicht wie erwartet Recht, Gesundheit oder Religion wieder. Insofern die Mittelwertsunterschiede zwischen allen zehn Bereichen mit Ausnahme der Wissenschaft verhältnismäßig gering sind und sich allein die Hälfte der Mittelwerte der Funktionssysteme im Jahr 1999 wiederfinden, ist die zahlenmäßig geringe Ausprägung der frühen wie späten Kategorie nur folgerichtig. Da die vier Abweichungen zwischen theoretischer Annahme und empirischer Untersuchung jeweils nur über eine Kategorie, also zwischen früh und mittel sowie zwischen mittel und spät, hinweg erfolgten, erweisen sich die drei theoretisch herausgearbeiteten Merkmale als tragfähig, wenngleich nicht als operationalisierbar. Darin besteht im Übrigen ein generelles Problem: Es ist schwer für die gerade aufgrund ihrer Verschiedenartigkeit historisch entstandenen (funktional differenzierten) Bereiche gleichermaßen aussagekräftige Variablen zu finden. Auch aus diesem Grund beschränkt sich die vorliegende Empirie auf deskriptive Aspekte. Das Ziel, exemplarisch zu zeigen, dass der Mediatisierungsansatz auch Schnittstellen zu empirischer Forschung aufweist, konnte hingegen erreicht wurden.

Damit lässt sich zusammenfassend festhalten, dass die vorliegende Empirie nicht unwesentliche Hinweise auf die inhaltliche Entwicklung des Internets liefert. Für die zehn betrachteten Funktionssysteme okzidentaler Gesellschaften zeigen sich anhand der jeweils bedeutendsten Organisationen drei zentrale Ergebnisse: So erfolgte die Ausdifferenzierung innerhalb eines kurzen Zeitraums von wenigen Jahren. Für die hier untersuchten Organisationen ist zweitens festzuhalten, dass über alle Bereiche hinweg im Jahre 2012 ein nahezu identischer Grad an aktiver WWW-Nutzung vorliegt. Fast 97 Prozent aller Organisationen weisen eine eigene Homepage auf. Drittens wurde schließlich deutlich, dass der Weg zu diesem Resultat für die einzelnen Funktionssysteme sehr verschieden war. Es können drei Gruppen entsprechend des zeitlichen Verlaufs bestimmt werden. Damit hat sich sowohl die von der Offline-Sphäre ausgehende Perspektive als auch die Unterscheidung von gesellschaftlichen Funktionsbereichen als tragfähig erwiesen. Die Frage der Übertragbarkeit solcher Befunde muss hingegen im Rahmen weiterer und umfassenderer Studien beantwortet werden. Zudem werden detailliertere Daten benötigt, um beispielsweise untersuchen zu können, ob sich für das Internet Phasen unterschiedlicher Dominanz feststellen lassen. Einzig für die Anfangsjahre des WWW wurde ersichtlich, dass Kommunikation im Rahmen des Wissenschaftssystems dominant war. Für die nachfolgende Zeit sind keine eindeutigen Trends zu erkennen.