Viele Eltern sind total überfordert, weil es sich bei dem Thema »Digitale Medien und Kinder« tatsächlich um ein großes, beinahe unüberschaubares Gebiet handelt, das sich aufgrund der Digitalisierung zudem stetig ändert und weiterentwickelt. Das ist absolut verständlich und auch völlig normal. Das Internet bleibt nun mal nicht stehen. Es wird immer neue Plattformen und Dienste geben, die Heranwachsende begeistern. Deswegen ist es völlig unmöglich, jemals alles zu wissen. Gerade habt ihr euch mit Instagram befasst, schon nutzt das kein Jugendlicher mehr, weil Snapchat die besseren Filter hat. Was dann? Man hinkt immer hinterher.

Deswegen kann es helfen, sich von dem Anspruch zu verabschieden, als Eltern grundsätzlich einen Wissensvorsprung haben zu müssen oder generell die Wissenden mit Deutungshoheit in Sachen digitale Medien zu sein. Wir sind von der altmodischen Idee geprägt, dass es Wissenshierarchien gibt und dass wir als Eltern (oder die Lehrer*innen in der Schule) an der Spitze dieser Hierarchie stehen. Für gewisse Arten von Wissen mag das sogar stimmen. Die allermeisten lebensnahen Wissensgebiete sind aber weder statisch, noch repräsentieren sie unumstößliche Wahrheiten. Digitalisierungsthemen gehören dazu.

Warum also sollten Eltern nicht einfach gemeinsam mit ihren Kindern lernen? Sie können Prozessbegleiter werden. Das geht besonders gut, wenn sie früh anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wer mit Kleinkindern bei einfachen Aspekten beginnt, ist im Jugendalter der Kinder fit für die komplexeren Fragen. Das Ziel ist es, am Ende medienkompetente Kinder zu haben, die sich im Internet gut allein zurechtfinden und wissen, wo sie Hilfe holen, wenn es zu Irritationen oder Problemen kommt.

Tatsächlich sollten wir den Rahmen in Sachen Medienerziehung ruhig noch größer denken. Es geht nämlich nicht nur um den richtigen Umgang mit verschiedenen Medien oder das richtige Verhalten auf verschiedenen Plattformen. Letztlich geht es um digitale Mündigkeit. Die Digitalisierung bringt neue Technologien und zieht sich durch alle Lebensbereiche. Längst hat sie verändert, wie wir miteinander interagieren, wie gearbeitet oder konsumiert wird. Eltern und Kinder klären Schulangelegenheiten über Messenger-Dienste. Viele Kinderärzte bieten an, Termine online zu buchen. Ohne lästige Schlepperei können wir online im Supermarkt einkaufen. Schulhefte mit kryptischen Angaben wie »A5 quer, 1q« bestellen wir online, ohne verzweifelt eine halbe Stunde lang in einem Laden nach der richtigen Lineatur suchen zu müssen. Selbst sonst nicht so technikaffine Menschen stellen sich sprachgesteuerte Geräte wie Alexa in Küche und Wohnzimmer, um Nachrichten oder Musik zu hören.

Diese Veränderungen sind da – und wir müssen verstehen, wie sie unser Verhalten und unsere Gesellschaft beeinflussen. Die Vermittlung digitaler Kompetenzen ist daher elementar. Gemeinsam mit unseren Kindern müssen wir den Schritt vom ahnungslosen Konsumenten zu kompetenten Mitgestaltern der Digitalisierung machen. Sowohl Eltern als auch Kinder sollten in der Lage sein, all diese Technologien einigermaßen sachkundig zu beurteilen, um dann verantwortungsvoll mit ihnen umgehen zu können. Nur so ist es möglich, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, ohne die Risiken aus den Augen zu verlieren. Im Hinblick auf die digitale Mündigkeit ist es zum Beispiel weitaus sinnvoller, sich mit vermeintlich drögen Themen wie Datenschutz auseinanderzusetzen, als mit Kindern über Mediennutzungszeiten zu streiten.

Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Denn wer hat schon Lust, sich abends mit Fragen des Urheberrechts oder mit den Auswirkungen von Upload-Filtern auseinanderzusetzen, statt seinen Feierabend mit Netflix zu verbringen? Doch wenn wir nicht von den Ideen gewinnorientierter Großkonzerne überrollt werden wollen, wenn wir zudem ein freies Internet und eine Gesellschaft wollen, die nicht komplett überwacht ist, dann müssen wir uns Schritt für Schritt den entsprechenden Themen widmen.

Und das geht am besten auf Augenhöhe mit den Kindern, für die das Internet und die Digitalisierung einen völlig selbstverständlichen Lebensrahmen bilden. Ein erster Schritt kann sein, die Interessen und Bedürfnisse der Kinder ernst zu nehmen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, um dann kritisch zu hinterfragen, warum man als Erwachsener gegen die eine oder andere Plattform oder gegen bestimmte Inhalte Vorbehalte hat. Elterliche Unkenntnis lässt Freiraum für unzutreffende Fantasien – und die wiederum befeuern Ängste. Keine gute Grundlage, um Kinder medienkompetent zu machen.

In vielen Fällen werden Erwachsene außerdem feststellen müssen, dass sie persönlichen Geschmack und eigenes ästhetisches Empfinden mit einer sachkundigen Einschätzung einer Plattform oder Technologie oder einer pädagogischen Wertung verwechseln.

Als erwachsener Mensch muss man bekannte YouTube-Kanäle wie Julien Bam und BibisBeautyPalace nicht witzig oder erhellend finden, aber man sollte mit den Kindern zum Beispiel darüber sprechen, wie die Kommunikationskultur in den Kommentaren aussieht, ob Schleichwerbung in den Videos versteckt ist, wie YouTuber Geld verdienen oder was das Geschäftsmodell von YouTube ist.

Ein offenes und interessiertes Gespräch mit den Kindern stärkt außerdem die Eltern-Kind-Bindung. Die Kinder lernen: Meine Eltern interessieren sich, sie wissen auch nicht alles, doch gemeinsam können wir mit allen Herausforderungen umgehen. Ein Kind, das mit Verboten konfrontiert ist, kann bei einem Problem (z. B. Cybermobbing) nicht ohne weiteres auf die Eltern zugehen, weil es dann zuerst gestehen müsste, ein ausgesprochenes Verbot übertreten zu haben. Ein Kind, das von seinen Eltern ständig zu hören bekommt, wie idiotisch seine Internetidole sind und dass seine Computerspiel-Interessen ebenso lächerlich wie uninteressant sind, stellt den Dialog mit den Eltern verständlicherweise irgendwann ein.

| Auf dem Weg in die digitale Mündigkeit hilft es, gemeinsam Thema für Thema durchzusprechen und dauerhaft im Gespräch zu bleiben. |

Das ist mühsam, kostet viel, viel Zeit und ist sehr wahrscheinlich ein endloses Unterfangen – aber anders geht’s leider nicht.

Mit dem folgenden Alltagsbeispiel greife ich zwar dem Kapitel 3 etwas vor, aber WhatsApp ist nun mal zurzeit der Messenger-Dienst Nummer 1 und wahrscheinlich jedem geläufig.

Nach datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten wäre es sachlich richtig, Kindern die Installation und das Nutzen von WhatsApp prinzipiell zu verbieten. Die Chancen, dass sich Kinder (v. a. ohne weitere Erläuterung) an ein solches Verbot halten werden, sind allerdings äußerst gering. Und selbst wenn ihr es geschafft haben solltet, die Kinder davon zu überzeugen, WhatsApp nicht zu benutzen, bleibt am Ende das Problem, dass andere Menschen bzw. Gruppen, mit denen das Kind kommunizieren oder zu denen es gehören möchte, sogar ausschließlich über WhatsApp kommunizieren.

Auf einem Panel berichtete ein Vater folgenden Fall: »Mein Kind möchte kein WhatsApp benutzen, allerdings kommuniziert der Fußballverein ausschließlich über einen WhatsApp-Gruppenchat. Was soll ich tun, damit wir relevante Informationen mitbekommen und mein Kind nicht von seinem Verein abgehängt ist?«

Gute Frage, oder? Was den Datenschutz betrifft: WhatsApp natürlich nicht installieren, sprich das Kind in seiner ablehnenden Haltung bestärken. Lebenspraktische Konsequenz: Es verpasst dann ständig, was wann mitzubringen ist, wer sich in welcher Fahrgemeinschaft organisiert, und es kann leider auch nicht mitbestimmen, wie die neuen Trikots aussehen sollen.

Gibt es alternative Vorgehensweisen? Ja!

Für meinen letzten Tipp müsste ich einem/einer Datenschutzbeauftragten jetzt Luft zufächeln. Für mich persönlich wäre es aber eine gangbare Variante, weil sie mir gestattet, sowohl weiterhin über Vereinsbelange informiert zu sein als auch mein Kind darin zu bestärken, WhatsApp nicht zu benutzen. Trotzdem würde ich natürlich weiterhin bei jedem Anlass predigen, dass Threema und Wire die besseren Alternativen sind, und gegebenenfalls mit der tatsächlichen Rechtslage drohen – und auf diese Weise noch ein Stempelchen auf meiner Karte »Die unbequeme, nervige Mutter« sammeln.

Darum geht’s: pragmatische Lösungen finden und einigermaßen medienkompetente Entscheidungen treffen können, untermauert mit stichhaltigen Argumenten, auch auf die Gefahr hin, manchmal als nervig abgestempelt zu werden. Das gehört zum Elternsein dazu.

Das Schlimmste an WhatsApp

Der mangelnde Datenschutz Dass die App Facebook gehört Elterngruppen

@katjaberlin für #nur30min

Katja Seide, eine der beiden Autorinnen des Bestsellers »Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn« 1, hat im Rahmen der Blogfamiliär-Veranstaltungsreihe Vorträge über bindungsorientierte Medienerziehung gehalten. Ich konnte mir darunter absolut nichts vorstellen, denn bislang verband ich bindungsorientierte Erziehung mit der Erziehung von Kleinkindern. Bindungsorientiert war für mich irgendwas mit Stillen, Tragen, Babys-nicht-schreien-Lassen. Was hat das mit Medienerziehung zu tun?

Aber noch bevor ich hören konnte, was Katja Seide dazu zu erzählen hatte, besuchte ich möglichst viele Veranstaltungen zum Thema »Kinder und digitale Medien«, um herauszufinden, was Eltern interessiert, welche Herausforderungen es in anderen Haushalten gibt und welche Fragen am häufigsten gestellt werden. Tatsächlich ging es eigentlich immer um dieselben drei Anliegen: Sucht, Mediennutzungszeiten und ab wann es das eigene Smartphone geben soll. Alle anderen Diskussionen drehten sich um – und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen – Bindung und Beziehung: Was machen die Kinder da eigentlich den ganzen Tag im Internet? Warum ist das so interessant? Was ist nur aus den niedlichen Kindern geworden, die noch einige Jahre zuvor nichts lieber taten, als den einen Quadratmeter Raum zu teilen, den man selbst gerade nutzen wollte? Warum ist mir mein Kind so fremd geworden? Wieso hängt es lieber online mit Menschen ab, die es doch gar nicht kennt? Über was lachen die Kinder die ganze Zeit? Was zitieren sie da am Abendbrottisch? »Der Boden ist Lava.« Häääh???

Von totalem Unverständnis über Abwertung der kindlichen Interessen bis Angst vor Kontrollverlust war alles dabei. Mal klang es traurig, manchmal auch verzweifelt oder wütend – aber irgendwie hatte das Internet diesen Eltern offenbar die Kinder entrissen.

Das Großwerden und das immer größer werdende Interesse an digitalen Medien fallen auf einen ähnlichen Zeitpunkt, weshalb viele meinen, das eine habe etwas mit dem anderen zu tun.

Zwischen Kindheit und Jugend sind einige Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, denn, so der Lehrer Philippe Wampfler, »zu den zentralen psychologischen Aufgaben von Teenagern gehören zwei miteinander verbundene Aspekte: die bewusste und unbewusste Suche nach einer eigenen Identität und der Aufbau eines von den Eltern unabhängigen Beziehungsnetzes«. 2

Zum einen sind die Kinder also auf der Suche nach eigener Identität und damit auf der Suche nach Orientierung und möglichen Vorbildern. Zum anderen lösen sie sich langsam vom Elternhaus und suchen sich eine Bezugsgruppe außerhalb der Familie. Diese Lebensphase ist also nicht zuletzt eine Phase, in der Neues ausprobiert wird. Die Kinder können sich in bestimmten Tätigkeiten verlieren und probieren – teils exzessiv – Dinge aus. Wir kommen zwar noch eingehend auf das Thema Sucht zu sprechen (p Kapitel 7), aber eines sei schon vorweggenommen: Erwachsene verwechseln Sucht sehr oft mit enthusiastischer Nutzung. Der Psychologe Lukas Wagner nennt das »Probierkonsum« und weist darauf hin, dass dieser durchaus große Ausmaße annehmen kann. 3 Alles Neue übt erst mal eine große Faszination auf Kinder und Jugendliche aus. In den meisten Fällen verwächst sich das Interesse aber wieder.

Orientierung, Abgrenzung und das (Sich-)Ausprobieren finden mit und ohne Internet statt. Familiäre Konflikte treten in der Pubertät auch ohne digitale Medien auf. Vor diesen Spannungen würde uns nicht mal ein Umzug in eine stromlose Hütte fernab jeder Zivilisation bewahren.

Es ist also nur Zufall, dass das Internet die beschriebenen Entwicklungsaufgaben so gut bedienen kann. Das Internet ist voll von Orientierung. Auf den Video- und Bildplattformen gibt es zuhauf andere Kinder und Jugendliche. Es ist möglich, sich in zig Richtungen zu orientieren. Ob an den Älteren oder an jenen, die ähnliche Interessen haben, oder an jenen mit ähnlichen Problemen.

Außerdem ist das Internet voll von Menschen, die nicht die eigenen Eltern sind: Es ist viel leichter als noch vor zehn, zwanzig Jahren, Kontakt zu Gleichaltrigen zu halten, die man aus der Schule oder vom Sport kennt. Und es ist viel, viel leichter, neue Menschen kennenzulernen. Wir sind nicht mehr an räumliche Grenzen gebunden. Wir können mit Menschen reden und spielen, die Hunderte Kilometer von uns entfernt sind.

Auch ist das Internet voller neuer Erfahrungen. Die Kinder können jeden Tag ein neues Spiel ausprobieren. Sie können sich auf TikTok Videos anschauen, die so lustig und kreativ sind, dass man nichts anderes mehr machen möchte. Sie können Kartentricks bis auf Las-Vegas-Niveau lernen, einfach weil sie sich Dutzende von YouTube-Videos anschauen können. Ich kenne wirklich viele Beispiele von Kindern, die solche Dinge gemacht haben. Es ist einfach irre: Zwölfjährige backen mehrstöckige Torten und kneten aus Fondant kleine Kunstwerke. Kindergartenkinder wissen so viel über Regenwürmer wie sonst nur Biologen, die genau zu diesem Thema ihre Doktorarbeit geschrieben haben, und besagter Jugendlicher kann Kartentricks, die ich nicht mal verstehe, wenn ich 30 Zentimeter von ihm entfernt sitze. (Ich glaube, er kann wirklich zaubern.)

Kurz: Das Internet bietet Kindern und Jugendlichen ein unendliches Spektrum an Möglichkeiten. Was wäre aus mir geworden, wenn ich schon als Kind Zugang zum Internet gehabt hätte? So blieb mir lediglich die Kinder- und Jugendabteilung der Stadtbibliothek und die ewig unerfüllte Sehnsucht nach einer Freundin, die mit mir auf einer Wellenlänge ist. Weil ich aber nichts mit Barbies und Pferden anfangen konnte, blieb ich lange einsam. Irgendwann Mitte der 1980er Jahre brachte mir mein Vater einen C16 mit, und ich lernte, BASIC zu programmieren. Allerdings kam ich nie besonders weit, weil ich nur das eine Handbuch hatte. Etwas anderes war für mich als Achtjährige nicht verfügbar. Aber immerhin ermöglichte mir meine Computerbegeisterung irgendwann, Freundschaften mit Jungs zu knüpfen, die sich auch fürs Programmieren und Computerspielespielen begeisterten. Und dann, Ende der 1990er, öffnete sich für mich eine komplett neue Welt: das Internet. Ich schrieb meine Diplomarbeit über das Verlieben im Internet, verliebte mich im Internet, zog nach Berlin, fand einen Job im IT-Bereich, ohne selbst Informatikerin zu sein, und stellte mir einen ganz hervorragenden Freundeskreis zusammen, bestehend aus Menschen, die in Hamburg, Aachen, Wiesbaden und in anderen deutschen Städten leben, und der sich dank Internet trotz der räumlichen Entfernung nah anfühlt.

Schön, dass Kindern und Jugendlichen das alles selbstverständlich zur Verfügung steht und sie nicht erst zwanzig Jahre warten müssen, oder?

Es ist nicht verwunderlich, dass einige Eltern das Gefühl haben, dass ihnen das Kind langsam entgleitet und in die Tiefen des Internets entschwindet. Zum einen weil die kindlichen Bestrebungen zur Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von den Eltern auf denselben Zeitraum fallen wie die Möglichkeiten, sich als Kind oder Jugendlicher im Internet umzuschauen und zu entfalten. Zum anderen weil bei einigen die Beziehungspflege ab dem vorpubertären Alter stark nachlässt.

Und bevor ihr weiterlest: Glaubt bitte nicht, dass ich besonders vorbildlich in Beziehungspflege bin und alles richtig mache. Mir sind zwar die Zusammenhänge bewusst, ich scheitere trotzdem immer wieder mal. Sobald das passiert, arbeite ich daran, es ab heute wieder besser zu machen. Ich wäre gern so gelassen wie Gandhi, wünschte, ich könnte jede Ablehnung und jedes Angegiftet- oder Abgewiesenwerden Pubertierender mit Liebe empfangen und die dahinterstehenden Bedürfnisse wahrnehmen, um adäquat darauf zu reagieren.

Leider bin ich innerlich oft eher Daenerys Targaryen aus Game of Thrones und würde dann am liebsten mit Hilfe meiner Drachen für Ordnung, Respekt und Anerkennung sorgen. Glücklicherweise habe ich keine Drachen und lese viel in anderen Familienblogs. Das beschwichtigt, sobald ich feststelle, dass wir – abhängig vom Alter der Kinder – alle an ähnlichen Herausforderungen knabbern. Und dabei stoße ich immer wieder auf neue Wege, mit den anstehenden Themen umzugehen.

| Meine Leitthese lautet: Eine gute, offene und vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern zu haben ist für Kinder in Sachen digitale Medien der beste Schutz. |

Die Gewissheit, sich immer an die Eltern wenden zu können, ist tausendmal mehr wert als jeder technische Filter und als jede Medienzeitbegrenzung sowieso. Deswegen ist es so wichtig, an der Beziehung zu den Kindern zu arbeiten.

Nach Martin Seligman und Franz Petermann gibt es fünf Säulen, die dazu beitragen, dass eine Beziehung erblühen kann:

Wer Medienpädagogen fragt, was in Bezug auf Kinder und digitale Medien wichtig ist, wird immer wieder zu hören bekommen: Interesse zeigen, was ziemlich genau der 2. Säule entspricht. Für mich ist eben diese Säule das wichtigste Element der Beziehungsarbeit mit Kindern. Seide und Graf schreiben dazu: »Bemühen wir uns also, aufmerksam zu sein, wenn unsere Kinder für etwas brennen. Verdrehen wir nicht die Augen, wenn der nächste Trend aus der Schule zu uns nach Hause schwappt, sondern nutzen wir die Chance, uns mit dem Thema zu beschäftigen.« 5

Das ist es! Zugegeben, der Familienalltag lässt nicht allzu viel Platz für solche Gespräche. Schule und Arbeit verlangen allen Beteiligten viel ab. Sowohl zeit- als auch energiemäßig. Dennoch: Gerade Kinder im Grundschulalter wollen uns unbedingt an ihrer Welt teilhaben lassen. Ja, mir sind manche Sachen auch fremd. Früher die Power Rangers, dann die Yu-Gi-Oh!-Karten, dann Mia and me, dann Star Wars, dann Pokémon, dann die Beyblades, dann die Ausrüstung von Link in Zelda, dann Bienenarten, dann die wechselnden Wappen der Berliner Stadtteile im Laufe der Jahrhunderte.

| Hört zu, lernt mit! |

Werdet Joker für abgefahrene Themengebiete bei Wer wird Millionär. Bemüht euch, an der Beziehung dranzubleiben. Ist man immer nur genervt, wenn das Kind etwas Aufregendes zu berichten hat, bedeutet das irgendwann, dass sich das Kind zurückzieht. Es hat gelernt, dass die Erwachsenen nicht an seiner Welt teilhaben wollen – vor allem wenn seine Interessen als albern und nichtig abgewertet werden. Achtet im Alltag mal darauf, wie oft Eltern auf YouTube rumhacken und sich über die Vorbilder der Kinder lustig machen …

Was wir in unseren Bürojobs erleben, ist auch nicht weltverändernd und sonderlich sinnstiftend für die Gesellschaft. Trotzdem möchte man sich doch mitteilen. Dem Partner oder der Partnerin, den Freund*innen, den Kolleg*innen. Wie schmerzhaft wäre es, wenn mein Partner jedes Mal, wenn ich etwas erzähle, das mich bewegt (»Wir haben heute endlich die PowerPoint-Präsentation für den Pitch fertiggestellt; Simone hat ein absolut genial passendes Stockfoto gefunden, um unseren Teamgeist zu repräsentieren!«), genervt die Augen verdrehte oder mir zu verstehen gäbe, dass er sich gerade totlangweilt (was sachlich nicht ganz unberechtigt wäre, denn PowerPoint-Präsentationen sind ja meistens wirklich nicht so aufregend).

Das Großartige an der Säule Interessen des anderen echte Beachtung schenken ist übrigens, dass sie auch umgekehrt funktioniert: Teilt euch auch euren Kindern mit. Teilt Erfahrungen eurer Kindheit, teilt das, was ihr als Kind toll fandet. Sofern ihr als Kinder und Jugendliche Computerspiele gespielt habt, lässt sich diese Säule sogar mit der des gemeinsamen Tuns verbinden, indem ihr zum Beispiel alte Spiele miteinander spielt.

Viele meiner Tipps greifen die Idee auf, Dinge zusammen zu tun oder Ansatzpunkte für ein gemeinsames Gespräch zu finden. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr sich Kinder darüber freuen, wenn ihr auf Anhieb wisst, wer Rezo ist und was er im Vorfeld der Europawahlen 2019 zur Klimapolitik der etablierten Parteien zu sagen hatte. Ich habe auf der letzten Geburtstagsparty eines unserer Kinder sehr viele ehrfürchtige Blicke geerntet, weil ich Anni the Duck in einem Video identifizieren konnte. Wenn ihr ein über achtjähriges Kind habt und nicht wisst, wer Julien Bam ist, dann habt ihr den Anschluss an die Welt eures Kindes verpasst. Fragt 30 Drittklässler*innen, und 28 werden euch erklären können, wer Julien Bam ist. Fragt 30 Eltern, und es wird maximal 5 geben, die ihn grob irgendwo einordnen können.

Viele Erwachsene halten es für Allgemeinbildung, die Bundesländer und deren Hauptstädte zu kennen. In der Welt eurer Kinder ist das egal, weil man sowohl Bundesländer als auch Hauptstädte im Internet nachschauen kann. Für sie ist es relevanter, zehn bekannte deutsche YouTuber*innen zu kennen und zu wissen, was die machen.

Es wird Erwachsene geben, die trotzdem darauf beharren, dass die Bundesländer wichtiger sind als YouTube-Stars, und es auch immer wieder lauthals verkünden. Die müssen sich dann aber nicht wundern, wenn Kinder und Jugendliche kein Verhältnis auf Augenhöhe zu ihnen pflegen (wollen).

Es mag einigen albern erscheinen, aber es wird euch Respekt bei den älteren Kindern einbringen, wenn ihr nicht undifferenziert über YouTube schimpft, sondern eure Kritik, dass ein Großteil der reichweitenstarken YouTube-Kanäle Geschlechterstereotype bedient, mit konkreten Beispielen belegen könnt. Wenn ihr dann noch sagen könnt, welche Kanäle ihr cooler findet, könnt ihr die Jugendlichen sogar positiv überraschen. Denn natürlich gibt es solche Kanäle.

Pauschales Abwerten macht den Kindern ziemlich schnell klar, dass ihr keinerlei Erfahrung in den für sie relevanten Gebieten habt und gar nicht genau wisst, was euch stört oder gar sorgt. Wenn ihr aber mehr mitbekommt als die kruden Thesen der Regenbogenpresse (»TikTok – die neue Cybergrooming-Plattform!«), verschafft euch das die Basis für gemeinsame Gespräche und euren Kindern die Möglichkeit, euch (weiterhin) ernst zu nehmen. Auch die U25-Studie des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI) fasst zusammen: »Eltern scheinen in einer, zum Teil dauerhaften, Alarmbereitschaft mit Blick auf die Internet-Nutzung ihrer Kinder zu sein – häufig jedoch ohne genau zu wissen, was genau zu tun wäre. Diese Unsicherheit nehmen letztendlich auch die oft schon größeren Kinder wahr: Eltern können nur schwer vermitteln, warum sie beständig zur Vorsicht im Umgang mit dem Internet warnen. Solange die Kinder noch klein sind, akzeptieren sie bis zu einem gewissen Alter die gesetzten Regeln, auch wenn sie nicht nachvollziehen können, warum bestimmte Dinge verboten und andere erlaubt sind. Spätestens ab 14 Jahren betonen die Jugendlichen jedoch, dass ihnen die pauschalen Warnungen der Eltern nicht viel bedeuten und sie sich als deutlich überlegen hinsichtlich ihrer Internet-Kompetenz fühlen.« 6

Wenn Jugendliche, die nach Orientierung und Antworten suchen, feststellen, dass ihre Eltern auf einem Gebiet, das für sie elementar ist, keine Ahnung haben, dann fragen sie sich verständlicherweise: Wieso sollte ich tun, was meine Eltern sagen, wo ich mich doch gar nicht auf ihre Einschätzung verlassen kann? Als Digital Native ist es doch naheliegend, Eltern nicht für voll zu nehmen, die Medienzeitbegrenzungen und Nutzungsregeln in erster Linie infolge von Unkenntnis und Vorurteilen aufstellen. Kein Wunder also, wenn der familiäre Dauerstress damit förmlich vorprogrammiert ist.

Werden Kinder zu Teenagern, wird es zunehmend schwieriger, die Beziehung zu ihnen zu pflegen. Entweder weil man die Beziehung vorher bereits vernachlässigt hat oder weil es eine Mission des Erwachsenwerdens ist, sich von den Eltern zu lösen und Beziehungen außerhalb der Familie aufzubauen. Manchmal auch, weil die kontrollsteuernden Instanzen des jugendlichen Gehirns durcheinandergeraten, so dass man gelegentlich angebrüllt wird.

Wenn ihr merkt, dass ihr den Kontakt verloren habt, dann sagt es euren Kindern in einem ruhigen Moment. Räumt ein, dass ihr möglicherweise etwas versäumt habt, es euch aber anders wünscht. Natürlich will kein Teenager die Mutter oder den Vater ständig neben sich sitzen haben, wenn er oder sie Overwatch spielt. Aber schaut euch doch ein paar Let’s Plays an, und bittet dann um eine Einführung. Euer Interesse wird noch glaubhafter, wenn ihr vorher schon ein paar Infos sammelt, so dass ihr konkretere Fragen stellen könnt als nur »Was machst du da?«. Auf diese Weise arbeitet ihr gleichzeitig an der fünften und letzten Säule: sich in den anderen einfühlen und seine Motive und Absichten erkennen.

Ihr könnt durch Gespräche verstehen, warum euer jugendliches Kind sich für ein bestimmtes Spiel interessiert, was es fasziniert, welche Bedürfnisse damit befriedigt werden – und umgekehrt ermöglicht ihr es euren Kindern, eure Motive und Absichten zu erkennen (»Ich sorge mich, aber wahrscheinlich deshalb, weil ich noch so wenig weiß«). Indem ihr ehrlich signalisiert, dass ihr nicht wirklich Ahnung habt, dreht ihr das gewohnte Expertenverhältnis um.

| Gönnt es den Kindern, auch mal Experte auf einem Gebiet zu sein. Das fühlt sich für beide Seiten gut an und wirkt positiv auf ihr Selbstbewusstsein. |

Für jede der beschriebenen Säulen lässt sich etwas finden, das dazu beiträgt, die Eltern-Kind-Beziehung zu stärken. Auch«Gemeinsames tun« verbindet. So haben wir zum Beispiel vor einiger Zeit mit den Kindern ausgemacht, dass wir einmal im Monat einen Familien-Kinoabend machen. Schon im zweiten Monat sagte eines der Kinder: »Ich hab mir überlegt, dass wir beim Filmschauen immer so passiv sind. Klar, wir sitzen zusammen und können auch hinterher über den Film sprechen, aber irgendwie fände ich es schön, wenn wir was machen, das wir wirklich zusammen machen. Ich fände es schöner, zusammen zu spielen.« Da ich als Mutter bereits viele Nachmittage mit unendlich langen und vor allem langweiligen Monopoly-Partien mit meinen Kindern verbracht hatte, zuckte sofort mein Auge. Erleichtert nahm ich jedoch zur Kenntnis, dass das Kind Computerspiele meinte. Und tatsächlich! Es gibt Computerspiele, die man zusammen spielen kann, ohne Vorkenntnisse haben zu müssen. Sie sind so einfach, dass man sie spielen kann, selbst wenn man noch nie einen Controller in der Hand hatte.

Auf der Switch gibt es beispielsweise Tricky Towers, ein Spiel, das wie Tetris aussieht. Allerdings baut man aus den herunterfallenden Steinen tollkühne Türme. Man kann dieses Spiel mit bis zu vier Personen spielen und um die Wette bauen. Dabei gibt es kleine Extras, die den eigenen Turm stabilisieren oder den Turm des Gegners zum Wackeln bringen. Ein sehr lustiges Spiel!

Unterhaltsam ist auch 1-2-Switch, bei dem man gegeneinander antritt, um Kühe zu melken, Luftgitarre zu spielen oder möglichst schnell einen klingelnden Telefonhörer abzunehmen. Ein super Partyspiel ist Spaceteam, das auf dem Handy gespielt wird. Alle gemeinsam müssen ein Raumschiff steuern, wobei man sich Anweisungen zubrüllt wie: »Den Konkrulator drei Mal um den Exparier döngeln.« Mein Raumschiff explodiert dann leider immer, weil ich so lachen muss.

Kurzweilig und witzig ist auch das Handyspiel Ready, Steady, Bang. Hierbei treten zwei Spielfiguren gegeneinander an, und es geht darum, sich nach dem zufallsgesteuerten »Bang!«-Signal möglichst schnell zu erschießen. Ein Killerspiel also … Aber keine Sorge: »It makes violence cute. b)« 7

Neben den reinen Computerspielen gibt es auch Gesellschaftsspiele mit digitalen Anteilen. Unsere Familie liebt zum Beispiel Beasts of Balance. Dabei werden Tierformen und andere Gegenstände, die bestimmte Aktionen repräsentieren, physisch auf einem Sockel gestapelt, bis alles umfällt. In der App passieren parallel Dinge, weil man die Tiere miteinander kreuzen kann. So hat man am Ende zum Beispiel einen Flughai, einen paddelnden Schwimmbären oder einen niedlichen Himmelseber.

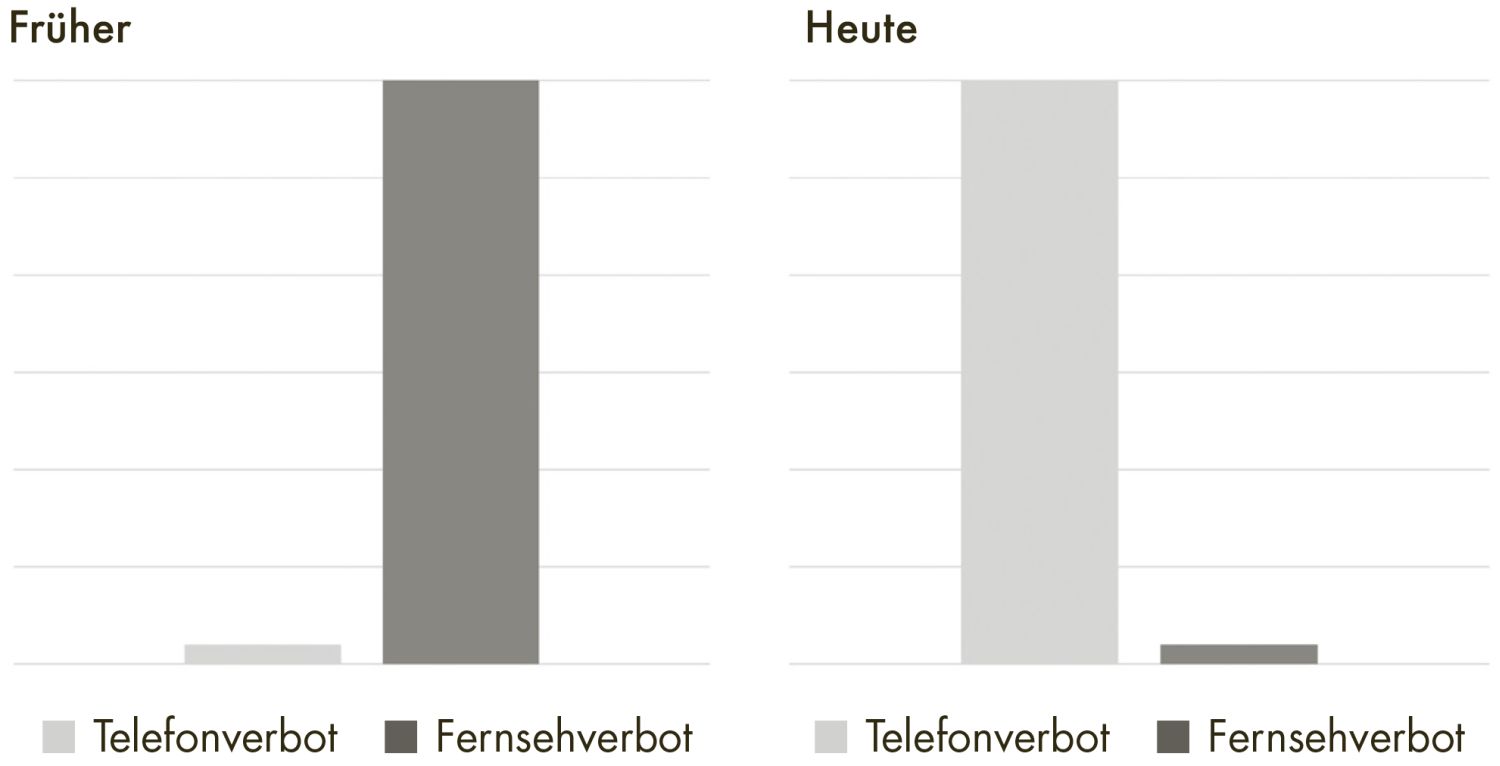

Strafen, die Kinder fürchten

@katjaberlin für #nur30min

Mit Kindern gemeinsam Computerspiele zu spielen bringt viele erhellende Momente mit sich – und sei es »nur«, dass man versteht, wie viel Spaß es machen kann. Eine echte Chance, dass sich einige Konfliktfelder in Wohlgefallen auflösen.

Mein Tipp: Behaltet die fünf Säulen im Kopf, und überprüft im Alltag, ob ihr sie bedient.

»Immer wenn ein Kind vor einem Smartphone sitzt, stirbt irgendwo auf einem Baum ein Abenteuer.« Kennt ihr den Satz? Die Quelle konnte ich nicht ausfindig machen, aber wer auch immer diesen Spruch erfunden hat, der ist a) vor den 1980ern geboren, hat b) sehr wenig vom Internet verstanden und ist c) dafür umso fantasieloser. Denn: Das Smartphone in der Hand des Kindes ist das Abenteuer, und zwar ein großes, nicht endendes, geselliges und facettenreiches Abenteuer. Es gibt nicht das Internet auf der einen und die echte Welt auf der anderen Seite. Es gibt auch nicht echte und virtuelle Freude. So wie es keine Cybergefühle, sondern nur Gefühle gibt. Diese Unterscheidung zwischen »echt« und »unecht« gibt es nur für Menschen, für die das Internet nicht zu ihrem Lebensalltag gehört, weil sie nicht damit aufgewachsen sind. Wer auf dieser Unterscheidung beharrt, macht sich vor denen, für die das Internet selbstverständlicher Bestandteil des Lebens ist – pardon, dass ich es so direkt ausdrücke –, lächerlich.

So sieht das Internet aus.

Bildquelle: nastya_gepp, Pixabay.

Ein Blick in die Statistik zeigt: Rund 57 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind älter als 40 Jahre (Stand: Dezember 2017 8). Das heißt, deutlich mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland ist ohne Internet aufgewachsen. Für die anderen sind das Internet und die damit verbundenen Technologien genauso normal wie für die Älteren Elektrizität und Autos. Für sie, aber auch Teile der Ü40-Jährigen, ist eine Unterscheidung zwischen echt und virtuell schlichtweg Quatsch. Wer diesen Umstand akzeptiert und versteht, dem wird nicht nur beim Thema (Cyber-)Mobbing und Co. (→ Kapitel 4) ein Licht aufgehen.

Felix Schwenzel hat auf der re:publica 2012 einen Vortrag mit dem Titel »Soylent Green, äh, the Internet is people!« 9 gehalten, in dem er darauf aufmerksam macht, dass die Unterscheidung zwischen der echten Welt und dem Cyberspace unsinnig ist.

Wer Soylent Green nicht kennt: Es handelt sich um einen 1973 erschienenen Science-Fiction-Film, der im fernen Jahr 2022 spielt und eine überbevölkerte Welt zeigt, die mit den uns bekannten Lebensmitteln nicht mehr versorgt werden kann. Deswegen werden verschiedene Arten von Kunstnahrung hergestellt, die Soylent c) heißen. Ganz neu und besonders wohlschmeckend ist das Soylent Green, das angeblich aus Meeresplankton gewonnen wird. Allerdings stellt sich im Laufe des Films heraus, dass dem gar nicht so ist. Ihr ahnt es. Soylent Green wird aus Menschen gewonnen. »Soylent Green is people«, ruft der Protagonist entsetzt aus, als er versteht, was Soylent Green wirklich ist.

Ja, auch das Internet besteht aus Menschen; es ist in erster Linie keine Technologie. Das Internet ist die junge Frau auf dem Foto und nicht das Handy, das sie in der Hand hält. Wenn man das verstanden hat, wenn man nicht mehr zwischen virtueller Welt und Kohlenstoffwelt unterscheidet, dann wird es mit der Medienerziehung plötzlich ganz einfach. Dann gibt es nämlich plötzlich naheliegende Antworten auf einige Fragen, allen voran: »Wie soll ich denn meinen Kindern Dinge beibringen, mit denen ich mich selbst im Zweifelsfall gar nicht oder gar nicht gut auskenne?« Die Antwort wird euch erstaunen, denn sie lautet: Die wesentlichen Dinge wisst ihr schon.

Für sehr viele Menschen ist das Internet eben ein weiterer Ort, an dem die gleichen Regeln gelten wie an anderen Orten auch. Ob nun in der U-Bahn, im Café, im Kaufhaus oder im Internet: Man beleidigt einander nicht, man nimmt aufeinander Rücksicht, man sagt Fremden nicht bei der ersten Begegnung, wo man wohnt, und überlässt ihnen auch nicht seine Kreditkartennummer.

An einigen Orten gibt es allerdings auch ein paar Extraregeln. In der Kirche spreche ich nur leise mit meinem Banknachbarn, im Swimmingpool rauche ich nicht (nein, auch nicht im Berliner Freibad, wo ich tatsächlich schon die Ansage vom Bademeister gehört habe: »Wennse bitte dit Rauchen im Wasser einstellen könnten, wäre dit äußerst freundlisch!«), in der Sauna bin ich nackt, im Büro bin ich angezogen.

Also egal, ob online oder offline: Menschen sollten einander weder bedrohen noch beleidigen noch bloßstellen. Man plauzt sich nicht einfach drauflos. Man achtet auf die Gefühle anderer Menschen. Man geht respektvoll miteinander um, diskriminiert Menschen mit Behinderungen oder Menschen anderer Religionsgemeinschaften nicht.

Wenn ihr euren Kindern den grundlegenden, zwischenmenschlichen Umgang vermittelt und ihnen klarmacht, dass der auch für alles gilt, was sie im Internet tun, dann habt ihr schon sehr viel erreicht. Ich glaube, viele Probleme im Internet entstehen, weil manche Menschen meinen, das Internet ticke anders als die normale Welt. So halten sich doch recht viele Menschen glücklicherweise mit ihrer rassistischen und frauenverachtenden Meinung zurück, wenn sie in der Tram, im Büro oder im Restaurant sitzen. Im Internet lassen sie jedoch alles raus. Diese Ekelhaftigkeiten entstehen also nicht durch das Internet, sondern durch die Menschen – online wie offline … Die Menschen verhalten sich offline nur anders. Innen sind sie (leider) genauso hässlich.

Ihr klärt eure Kinder auf, wie sie mit Fremden, die sie auf dem Spielplatz oder dem Schulweg ansprechen, umgehen sollen. Dasselbe gilt für persönliche Nachrichten auf Instagram oder in den Chats von Computerspielen.

Ihr habt schon lange gelernt, dass man skeptisch werden muss, wenn jemand einem eine Dienstleistung oder Sache kostenlos zur Verfügung stellen will. Sehr wahrscheinlich habt ihr noch nie an einer Kaffeefahrt teilgenommen, weil ihr keine Lust hattet, mit drei überteuerten Lama-Wolldecken und einer Waschmaschine nach Hause zu kommen.

Auch App-Hersteller haben ein Geschäftsmodell. Das wisst ihr, ohne die App zu kennen. Wird also eine App wie WhatsApp kostenlos zur Verfügung gestellt, dann hat das einen Grund. Auch das wisst ihr bereits, bevor ihr euch mit WhatsApp auseinandergesetzt habt. Ist dieses Wissen nicht beruhigend? Ihr habt tatsächlich schon einen Wissensvorsprung, der es euch erleichtert, Lernbegleiter für eure Kinder zu werden, und wisst zudem schon alle wesentlichen Dinge über die Interaktion von Menschen. Den Rest könnt ihr dazulernen – und ihr könnt ihn gemeinsam mit euren Kindern lernen.

2018 habe ich einen Text zum Thema »Kinder und Computerspiele« gelesen, der mich immer und immer wieder berührt. Die Autorin Julia Karnick möge mir verzeihen, dass ich so oft Bezug auf ihn nehme. Aber sie hat nun mal einen Nerv getroffen. Den Nerv der verzweifelten und hilflosen Eltern, denen das Internet und Computerspiele scheinbar die Kinder entreißen. Der Text heißt: »Jungs und Computerspiele: Wenn Mütter von Vorschlaghämmern träumen«. 10

BUCH ZU! Die 30 Minuten Lesezeit sind um!

Angenommen, ihr habt vorne angefangen und dann Seite für Seite weitergelesen. Dann sind jetzt ungefähr 30 Minuten vergangen, denn ein geübter Leser kann im Durchschnitt 200 bis 300 Wörter pro Minute erfassen, sofern der Text nicht unverhältnismäßig kompliziert ist. Bei »BUCH ZU!« waren es 7.492 Wörter. Bei gedruckten Büchern ist die Lesegeschwindigkeit übrigens höher als bei elektronischen Büchern. Lest ihr gerade das eBook, bin ich vermutlich zu früh mit meiner Warnung.

30 Minuten ist auch die Zeitspanne, die von den meisten Quellen als Orientierung für maximale Medienzeit pro Tag empfohlen wird. Deswegen jetzt bitte – ohne Diskussion (und ich meine ohne Diskussion!) das Buch weglegen. Findet ihr doof? Insbesondere weil Bücherlesen und Dinge-im-Internet-Machen nicht dasselbe ist? Da möchte ich widersprechen – springt gerne zum Abschnitt »Wie lange sollten Kinder digitale Medien pro Tag nutzen dürfen?« (p Seite 261). Natürlich erst morgen. Na ja, oder einfach heimlich weiterlesen. Gegen meine Vorgabe. Das ist auch okay.

Darin beschreibt die Autorin die Sinnlosigkeit der gängigen (medien-)pädagogischen Tipps wie »Medienzeit vereinbaren«, »Medienkonsum konsequent begrenzen«, »Interesse signalisieren«, »Alternativen anbieten«. Sie und andere Eltern hätten versucht, sich an die Tipps zu halten, seien aber gescheitert. »Ja, tatsächlich, ich hasste ihn, diesen Scheißcomputer. Weil er mir den Sohn weggenommen hatte, den ich mal hatte – diesen süßen, aufgeweckten, begabten, kontaktfreudigen, fröhlichen, neugierigen Jungen, der er gewesen war, bevor ihn diese Scheißcomputerspielwelt aufgesaugt hatte wie ein schwarzes Loch. Und wenn ich Hass sage, dann meine ich Hass. Aus Ohnmacht gespeisten, von Wutanfällen und Zerstörungslust begleiteten blanken Hass. Manchmal träumte ich davon, den Scheißcomputer mit einem Vorschlaghammer zu zertrümmern.«

Auf Elternabenden höre ich ähnlich Verzweifeltes, und manchmal sagt jemand: »Ich hab’s verpasst, mich mit alldem zu befassen, wie hole ich das Kind jetzt zurück?« Zuallererst: Ich bin überzeugt davon, dass Eltern nicht allein an der Sogwirkung von Computerspielen oder Ähnlichem scheitern. Wenn diese Themen aufkommen, dann geschieht dies sozusagen unter erschwerten Bedingungen, denn zeitgleich findet die Pubertät statt. Insofern sind es nicht die Onlinezeiten, sondern die fragil gewordene Beziehung zum Kind, die die Lebensphase oft mühsam machen. Genau deshalb ist es auch so wichtig, schon deutlich vor der Pubertät die Chance zu nutzen und die »medienpädagogischen Scheißtipps« zu befolgen. Jedes Grundschulkind wird ehrliches Interesse und ehrliche Neugierde dankbar annehmen und euch von Minecraft erzählen, bis euch die Ohren bluten.

Sich dem Kind und seiner Begeisterung zu öffnen, weil man etwas über dessen Lebenswelt erfahren will – nicht um es zu kontrollieren! –, lohnt sich.

»Neugierde als ehrliche Zuwendung zeigt Interesse am Gegenüber und seiner Welt. Kontrolle dient der Überwachung und der eigenen Sicherheit. Wenn eine Person Neugierde vom Gegenüber spürt, fühlt sie sich dazu eingeladen[,] sich zu öffnen. […] Das Gefühl der Kontrolle hingegen löst eine Art Beklemmung aus und bewirkt, dass man sich vor der Bewertung vom Gegenüber fürchtet. […] Das bedeutet nicht, dass wir alles gut finden müssen, was unsere Kinder tun. Es heißt, dass wir uns Mühe geben sollten, zu verstehen, worum es geht, und ohne Bewertung zuzuhören.« 11

Das ist nicht immer leicht. Aber man kann es üben – und es ist ein Weg, um die etwas entrückten Kinder wieder ein wenig näher heranzuholen. Kinder haben sehr feine Antennen, was das Bewerten und Kontrollieren angeht. Sofern es einen zweiten Erwachsenen in ihrem Haushalt gibt, sprecht mit ihm oder ihr und vereinbart, dass ihr euch gegenseitig kleine Signale gebt, wenn trotz aller Vorsätze (Ab-)Wertungen oder Verhörfragen euren Mund verlassen. Gegebenenfalls besprecht ihr die kritischen Punkte, wenn das Kind bzw. der Jugendliche nicht mehr dabei ist.

|

Es gibt zwei Hebel, um das Thema »Kinder und digitale Medien« in den Griff zu bekommen 1. Bindung bzw. Beziehungspflege 2. Aufklärung bzw. Informiertheit |

Beides bedeutet, dass ihr Zeit investieren müsst. Die gute Nachricht lautet aber: Ihr könnt das schaffen. Und wie bei allen Erziehungsthemen geht es nicht um Perfektion, um das hundertprozentige Wissen, nicht darum, nie Fehler zu machen. Es geht darum, einen soliden Grundstock zu schaffen. Es geht ums Gut-genug-Machen.

a) Podcast-Empfehlung: Rechtsbelehrung.com, Folge 47 »WhatsApp, Messenger und Abmahnungen«

b) Übersetzung: Es [das Spiel] macht, dass Gewalt niedlich aussieht.

c) abgeleitet vom englischen »soy« (Soja) und »lentil« (Linse)