tl;dr

Es gibt sehr viele unterschiedliche Arten von Computerspielen. Eltern sollten üben zu differenzieren. Selbst Killerspiele muss man nicht pauschal verbieten. Seit ungefähr 20 Jahren spiele ich keine Computerspiele mehr bzw. nur sehr sporadisch. Mein Partner hingegen spielt relativ häufig, und da ich dem Spielen nicht abgeneigt bin, haben wir ein paar Mal probiert, miteinander zu spielen. Das sah dann folgendermaßen aus:

»Hey, Patricia, lass uns Helldivers a) spielen! Ich koche heute, während du das Tutorial durchspielst. Danach essen wir, und dann spielen wir zusammen.« Topplan! Ich setze mich also an die PlayStation, schaue den Controller an und starte das Tutorial.

Eine Dreiviertelstunde später ist mein Freund mit dem Kochen fertig – und ich mit den Nerven: Ich habe ca. 15 Prozent geschafft, bin sehr, sehr oft gestorben und kann mir immer noch nicht merken, was die Tasten X, Kreis, Dreieck, Viereck, R1, R2 sowie L1 und L2 bedeuten.

Ähnliche Erfahrungen habe ich mit Injustice gemacht. Und das, obwohl ich früher wirklich großen Spaß an Street Fighter und Mortal Kombat hatte. Vor, vor, zurück, irgendwas – super Combo!!! Lange Rede, kurzer Sinn: Ich spiele einfach zu wenig, um die Bedienung der einzelnen Controller so verinnerlicht zu haben, dass ich mich voll auf das Spiel konzentrieren kann. Selbst wenn ich es mal im Ansatz schaffe, ist mein Skill einfach so schlecht, dass ich überall herunterfalle, danebenspringe, in Lava, Säure oder rotierende Sägen gerate oder von jedem Gegner sofort getötet werde. Darum komme ich seltenst in den Genuss, dass mir ein Spiel Spaß macht.

Lediglich wenn es so angelegt ist, dass ich gar nichts können muss, habe ich Freude (ihr erinnert euch an Spaceteam und Ready, steady, bang? → Kapitel 1).

Digitale Aggressionsauslöser

Killerspiele Cookies-Hinweise Elster-Online

@katjaberlin für #nur30min

Schaut man sich den Jahresreport der Computer- und Videospielbranche in Deutschland 2018 93 an, stellt man fest: Fast die Hälfte der Deutschen – und zwar unabhängig vom Alter – spielt. Das Durchschnittsalter liegt bei 36,1 Jahren. Teilt man das Alter in Jahrzehnte auf, so bilden die über 50-Jährigen mit 28 Prozent den größten Anteil. Die unter 9-Jährigen stellen 8 Prozent und die 10- bis 19-Jährigen 17 Prozent. Und um gleich mal mit einem Vorurteil aufzuräumen: Frauen und Männer spielen gleichermaßen (47 % Frauen und 53 % Männer). Diese Zahlen bedeuten natürlich auch, dass die andere Hälfte der Deutschen nicht spielt. Wahrscheinlich wird auf Elternabenden deshalb so gern über die angebliche Computerspielesucht von Kindern lamentiert. Vor allem Eltern von Jungen schieben gerne alle Probleme auf die Computerspiele. Schlechte Noten? Die Computerspiele sind schuld! Das Kind mag nicht mehr mit Mami und Papi zum Sonntagsausflug? Die Computerspiele sind schuld! Das Kind hat Stimmungsschwankungen? Die Computerspiele sind schuld! Daher scheint es logisch: Ist man erst mal das Computerspiel los, ist das Teenagerkind wieder das niedliche kleine Kind, das gern bastelt, malt und Fußball spielt und abends noch zum Kuscheln aufs Sofa kommt.

Fragt doch mal eure Eltern, ob ihr in den computerspielfreien 1970er und 1980er Jahren gefügige Teenager wart, die immer brav ihre Hausaufgaben gemacht und freudestrahlend erst den Tisch gedeckt haben, um dann beim Abendessen stundenlang mit den Eltern über ihr Leben zu quatschen.

Computerspiele zum Sündenbock zu machen ist einfach – und schon hat man einen Grund, der nur aus dem Weg geschafft werden müsste. Dann wäre alles gut. Man muss sich auch nicht fragen, welchen Anteil man selbst an der Familiensituation hat, und über die normale Entwicklung in der Pubertät muss man auch nichts wissen. Stattdessen kann man sich über die anstrengenden »Pubertiere« lustig machen, sich mit anderen Eltern solidarisieren und sich gemeinsam aufregen wie die beiden alten Männer Statler und Waldorf aus der Muppet Show.

Viel anstrengender und zeitaufwendiger wäre es, sich mit Computerspielen, sprich mit den Interessen der Kinder, auseinanderzusetzen. Zugegeben: Das mit den Computerspielen ist nicht gerade einfach. Denn wie soll ich etwas beurteilen, von dem ich keine Ahnung habe, weil mir jede Vorerfahrung fehlt und ich mir mit meinen Vorurteilen den Zugang zur Welt der Computerspiele verbaue? Wie aber soll ich als Elternteil entscheiden, ob das, was die Kinder spielen, »gute« Spiele sind? Wie soll ich einschätzen können, was ein vernünftiger Umgang mit Computerspielen ist, wie viel Zeit man dafür einräumen soll, damit die Kinder Spaß haben, ohne dabei zu … ja, was eigentlich? Verrohen? Verdummen?

Die Vorurteile gegenüber Spielern (hier mal bewusst die männliche Form) in unserer Gesellschaft sind ausgeprägt. »Der Computerspieler« ist fast ein Archetyp in unseren Köpfen: der picklige Einzelgänger, der mit zusammengekniffenen Zähnen auf den Bildschirm starrt und dort rumballert, als gäbe es kein Morgen. Stunde um Stunde. Im abgedunkelten Zimmer liegen überall angefressene Pizzastücke in Kartons, halbleere Cola-Flaschen zwischen Energydrinks. »Der Computerspieler« ist einsam, fühlt sich unverstanden und von der Gesellschaft abgelehnt. Mit diesem Klischee vor Augen ist es zumindest nicht mehr verwunderlich, dass die meisten Eltern aus Angst einfach alles verbieten und das Thema »Computerspiele« zum familiären Zankapfel wird. Aber selbst wenn die Eltern nicht alles verbieten: Unwissenheit auf Seiten der Erwachsenen führt oft auch zu (Kinder-)Frust. Ein wunderbares Beispiel ist das Thema Speicherpunkte. Eltern, die selbst nie gespielt haben, wissen oft nicht, dass es Spiele gibt, deren Fortschritt sich nur an bestimmten Stellen im Spiel abspeichern lässt. Ist die elterlich verordnete Medienzeit vor Erreichen eines solchen Punktes abgelaufen, kann der Spielstand nicht gesichert werden – und der komplette Spielfortschritt geht verloren, wenn sich das Kind wirklich an die Vorgabe hält. Kein Wunder, dass da Frust aufkommt, oder?

Unabhängig von der Diskussion über richtige Nutzungszeiten ist festzuhalten, dass Computerspiele einen wichtigen Teil der Freizeit von Kindern und Jugendlichen ausmachen. Laut JIM-Studie 2018 spielen 43 Prozent der Mädchen und 73 Prozent der Jungs zwischen 12 und 19 täglich oder mehrmals in der Woche digitale Spiele. Darum kommen Eltern nicht umhin, sich mit dem Thema Computerspiele zu befassen, und zwar am besten so früh wie möglich. Mit Sechsjährigen lässt sich nämlich noch anders verhandeln als mit 16-Jährigen. Fängt man außerdem an, sich mit Computerspielen zu beschäftigen, wenn die Kinder sechs Jahre alt sind, hat man zehn Jahre Zeit, um sich konkretes Wissen anzueignen. Das sollte reichen, um auch noch für den Teenager als kompetenter Ansprechpartner in Frage zu kommen und einige der elterlichen Vorurteile zu überwinden.

Gemeint sind alle Spiele, die (mindestens teilweise) auf einem Bildschirm stattfinden. Korrekter wäre wahrscheinlich der Begriff Videospiele. Da dieser Begriff allerdings nicht so gebräuchlich ist, bleibe ich bei Computerspiele. Fragt man zwanzig Erwachsene in einem Raum, wer von ihnen Computerspiele spielt, melden sich nur wenige. Fragt man dann nach Handyspielen, geht meist ein Lachen durch die Runde – und plötzlich melden sich sehr viele. Denn auch die Apps, die ihr auf dem Weg zur Arbeit in Bus oder Bahn spielt, sind Computerspiele. Das gilt auch für die auf Facebook (früher FarmVille, Candy Crush Saga etc.) und sogar für Omas Solitär, wenn es auf dem Bildschirm stattfindet.

Wenn es um Computerspiele geht, gebe ich grundsätzlich den Tipp, sich Let’s Plays dazu anzusehen. Fragt sich nur, was sich dahinter verbirgt.

Bei Let’s Plays kann man Personen dabei zuschauen, wie sie Computerspiele spielen und diese kommentieren. b) Das passiert live (z. B. auf twitch.tv) oder aufgezeichnet (z. B. auf YouTube und twitch.tv). Let’s Plays gibt es schon seit über zehn Jahren. Auf YouTube erfreuen sie sich großer Beliebtheit. Im deutschsprachigen Raum gehören Gronkh (4,8 Mio. Abonnenten) und Paluten (ca. 3,3 Mio.) bei den Männern sowie Pandorya (0,5 Mio.) und Honigball (0,4 Mio.) bei den Frauen zu den bekanntesten Let’s Player*innen.

Oft stoße ich auf großes Unverständnis, wenn sich herausstellt, dass es für nicht wenige Menschen ein Hobby ist, sich Let’s Plays anzuschauen. Denn viele der bekanntesten YouTuber*innen sind Let’s Player*innen. Ihre Zuschauer*innen lieben das, obwohl sie gar keine konkreten Fragestellungen zum Spiel haben. Es geht ihnen also nicht unbedingt darum, dass sie in einem Spiel nicht weiterkommen und sich von Let’s Plays einen Lösungsweg erhoffen.

»Mein Mann liebt Let’s Plays, und ich würde es ihm gerne abgewöhnen!«, habe ich neulich als Kommentar gelesen. In bestimmten Kreisen ist diese Leidenschaft offenbar nicht nachvollziehbar. Ich selbst schaue seit den 1980ern Let’s Plays. Nur waren die damals analog, weil es YouTube erst seit 2005 gibt. Ein Schulfreund von mir hatte einen hochmodernen Computer, weil sein Vater beruflich Computerhardware entwickelte. Das Gerät war eine Art Heiliger Gral und zumindest in meiner kindlichen Erinnerung so groß wie der halbe Tisch. Der Computer durfte nur von meinem Schulfreund bedient werden. Nach der Schule bin ich oft zu ihm gegangen, um zusammen mit ihm zu spielen. Oder besser gesagt: Er hat gespielt, und ich habe zugesehen. Ich fand das großartig und machte es auch viel lieber, als selbst zu spielen. Denn ich war ein sensibles Kind und konnte die Spannung beim Spielen nicht gut aushalten. Schon bei ganz harmlosen Jump-’n’-Run-Spielen bekam (und bekomme) ich Herzrasen. Hinzu kommt, dass ich selbst nie genug gespielt habe, um Joysticks oder Controller blind zu beherrschen. Mein Skill war meistens viel zu niedrig, um die Herausforderungen von Computerspielen zu bewältigen.

Was gibt es da also Besseres, als anderen beim Spielen zuzuschauen? Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Kinder das ähnlich sehen: Man kann Erfolgserlebnisse haben, ohne sich abzumühen, und Unmengen an Spielen kennenlernen, die man nie so genau kennenlernen würde, müsste man sie alle selbst kaufen ($$$) und durchspielen. Außerdem: Spielen andere das Spiel, kann man gleich kompetent mitreden und steht nicht außen vor. Unter Umständen ist man sogar Expert*in, weil man die kniffeligsten Dinge bereits kennengelernt hat und die Lösung kennt.

Auch wenn es nicht die Hauptmotivation für das Schauen von Let’s Plays ist: Wer Let’s Plays schaut, kann viel lernen. Unser jüngstes Kind beispielsweise ist ein wandelndes Minecraft-Nachschlagewerk, weil es sich stundenlang Let’s Plays anschaut. Beim Selbstspielen muss es nicht erst mühsam jeden Schritt per Trial und Error lernen, sondern kann einfach loslegen und eigene Ideen umsetzen.Zudem identifizieren sich viele Zuschauer*innen mit den Let’s Player*innen. Denn das Format macht es einem besonders leicht, sich in die jeweilige Person hineinzuversetzen und eine Nähe aufzubauen. Vor allem die persönlichen Kommentierungen bieten einen hohen Unterhaltungswert: Ist der/die Let’s Player*in weder unterhaltsam noch witzig, interessiert sich auch niemand für das Spiel als solches.

Beim Fußball oder Tennis im Fernsehen ist es aus meiner Sicht nicht anders. Da mühen sich die Profisportler*innen ab, während man selbst bequem mit Chips und Bier im Sessel sitzt und dem/der Kommentator*in zuhört. Die Kommentator*innen werden im Laufe der Zeit eine weitere (unsichtbare) Person auf dem Sofa, mit der man freundschaftlich verbunden das Spiel verfolgt. »Interpassivität« nennt der Philosoph Robert Pfaller das Phänomen: »Die für bestimmte Vergnügen notwendige Aktivität wird an andere delegiert.« 94 Sehr bequem, oder?

Was Let’s Plays mit Eltern zu tun haben? Viel, denn Let’s Plays spielen in der Urteilsbildung eine große Rolle. Wenn ein Kind zu euch kommt, weil es ein bestimmtes Spiel spielen möchte, müsst ihr entscheiden, ob das Spiel angemessen ist oder nicht. Dafür solltet ihr wie folgt vorgehen:

1. Redet mit euren Kindern

Was spielen sie? Warum spielen sie es? Spielen sie es allein oder in einer Gruppe mit Freund*innen? Finden sich die Gruppen spontan online, so dass sie mit Fremden spielen? Gibt es Clans und (gefühlte) Verpflichtungen, die sich für das Kind daraus ableiten? Gibt es Level? Gibt es günstige Ausstiegs- und Speicherpunkte (wichtig zu wissen, wenn man zeitliche Grenzen setzen will)? Wie fühlen sich die Kinder nach dem Spielen, und warum fühlen sie sich so?

Es gibt eine Menge möglicher Fragen.

Fragt doch mal, ob ihr zuschauen dürft, und lasst euch die Spiele erklären. Je jünger das Kind, desto erklärfreudiger ist es. Bei uns dauern die Nacherzählungen und Schilderungen von Spielerlebnissen meist länger als das Spielen selbst. Schließlich wird die reine Handlung noch um Wahrnehmungen und Gefühlsschilderungen angereichert. Es stellt eine wichtige Elternaufgabe dar, diesen Schilderungen zu folgen. Auch wenn es mitunter anstrengend ist und man am Anfang nur Bahnhof versteht, weil man die Begrifflichkeiten nicht kennt.

Irgendwann sind Kinder bzw. Jugendliche nicht mehr so mitteilsam, weil sie pubertäre Rückzugsräume brauchen – da muss man dann auch nicht mehr unbedingt neben dem Kind sitzen und rumnerven –, aber selbst in der Teenagerphase wird es Austausch geben, wenn man vorher schon ehrliches Interesse gezeigt und die Begeisterung der Kinder nicht durch herablassende Sprüche abgewertet hat.

Interessiert man sich hingegen nicht für die Themen, die Kinder in ihrer Kindheit bewegen, erscheint es mir utopisch, einem Teenager plötzlich interessierte Gespräche abzuringen.

Sollte das der Fall sein und ihr möchtet trotzdem wissen, was der/die Jugendliche da eigentlich spielt, dann schaut euch Let’s Plays an: einfach auf YouTube gehen und »Let’s Play ›Name des Spiels‹« eingeben.

Allerdings empfiehlt es sich, unterschiedliche Let’s Plays zu ein und demselben Spiel anzuschauen, denn wie bei anderen Recherchen sollte man sich nicht auf eine einzige Quelle verlassen. Mittlerweile gibt es nämlich Let’s Plays, die eigens dafür gemacht wurden, um Eltern davon zu überzeugen, dass das Spiel harmlos ist. In diesen Let’s Plays werden nur die unspektakulären, gegebenenfalls gewaltfreien Teile des Spiels gezeigt und kommentiert.

Schaut man sich dagegen etwa drei verschiedene Let’s Plays an, hat man schon einen relativ guten Eindruck von der Spielmechanik und dem Inhalt des Spiels.

Darüber hinaus könnt ihr euch auf Websites wie spieleratgeber-nrw.de über konkrete Spiele informieren. Neben der USK-Kennzeichnung sind dort eine pädagogische Alterseinschätzung sowie Informationen zu Inhalt, Präsentation, Kosten, Anforderungen, Umfang, Wirkung und Bindungsfaktoren enorm vieler Spiele zu finden. Die Einschätzungen entstehen übrigens in Kooperation mit Kindern und Jugendlichen.

2. Erarbeitet Kriterien, die euch bei der Bewertung von Spielen helfen

3. Baut euch eine Games-Filterbubble

Holt euch das Thema Spiele bewusst in euer Leben. Wenn ihr auf Twitter seid, folgt Leuten, die spielen und Ahnung davon haben. Mir fallen da spontan Marcus Richter, Jana Reinhardt, Rae Grimm, Rainer Sigl und Christian Schiffer ein. Ihr hört lieber Radio? Dann hört euch doch mal bei Deutschlandfunk Kultur Kompressor die Games-Rubrik »Vorgespielt« an, oder abonniert Podcasts zu dem Thema.

Geht mit euren Kindern zu eSports-Events, und zwar richtig physisch, nicht nur per Videostream. Oder wagt es mal, die Gamescom C) in Köln zu besuchen.

Ich bin mir sicher, dass sich auf diese Weise eine Menge Vorurteile und Ängste abbauen lassen und ihr überraschende Erkenntnisse gewinnen werdet.

4. Gebt den Kindern Geld für werbefreie Spiele

Die grässlichsten Spiele sind die, die mit Werbung zugeknallt sind. Unerträglich. Hier ist es ähnlich wie beim Thema »Messenger«: Durch irgendwelche Hintertürchen werden Nutzerdaten gesammelt – und ganz abgesehen davon wird das Spiel ständig durch irgendwelche Grützwerbung (deren Inhalt ihr natürlich auch nicht bestimmen könnt) unterbrochen.

Für Menschen mit eigenem Einkommen ist es vielleicht kein Problem, zwei bis fünf Euro (z. B. für Handyspiele) auszugeben. Erhält man hingegen zwei bis fünf Euro Taschengeld pro Woche, tut man sich da schon wesentlich schwerer. Kinder bevorzugen deshalb die kostenlosen Nervspiele. Dabei lassen sich leicht Regelungen finden, die sie davon abbringen. Zum Beispiel indem man halbe-halbe macht, wenn Kinder ein Spiel haben möchten, oder gar dass man sie für den elterlichen Seelenfrieden einfach komplett bezahlt.

Geld für Spiele auszugeben ist eine gute Idee. Auch Menschen, die Spiele entwickeln, müssen Geld verdienen – und Qualität hat eben ihren Preis. Spiele, die auf Gewinnmaximierung ausgelegt sind, setzen die Anreize möglichst hoch an, um die Kinder im Spiel zu halten und ihnen dann Geld aus der Tasche zu ziehen, weil die Spieler*innen weiterkommen wollen. Das sind genau die Spiele, die Kinder regelrecht einsaugen und die viele Erwachsene so nerven. Wenn ihr die Spiele unterstützt, die werbefrei sind und keine Zusatzkäufe im Spiel eingebaut haben, dann hilft das zum einen den Spielentwickler*innen, und zum anderen signalisiert ihr den (großen) Firmen, dass es einen Bedarf an solchen Spielen gibt.

5. Wenn ihr mit bestimmten Spielen Probleme habt, bietet den Kindern Alternativen

Habt ihr Tipp 3 beherzigt, kennt ihr jetzt einige interessante Spiele. Denn mit »Alternativen anbieten« meine ich tatsächlich andere Spiele und nicht »Hey, Leute, geht doch mal an die frische Luft!«. Das ist ungefähr so erfolgversprechend, wie jemandem ein Thunfischsandwich anzubieten, wenn er gerade voll Bock auf ein Marmeladenbrot hat.

Eines meiner Kinder hat früher stundenlang Endlessrunner gespielt. Es war schon ganz apathisch und meistens auch ziemlich schlecht gelaunt, was wiederum mich schlecht gelaunt machte. Wir haben ihm dann Zelda angedreht. Das spielt es jetzt seit … Moment mal, wie hieß dieses Kind eigentlich? Äh … auf jeden Fall sehr lange. Wenn es mit uns darüber redet, dann stets sehr enthusiastisch und gut gelaunt. Zum Beispiel weil es im Wald der Krogs ein Master-Schwert gefunden hat, obwohl es gerade erst den Meteo-Stab auf dem Gongol-Hügel bekommen hatte. Ich verstehe zwar rein gar nichts, aber ich merke, dass das Kind sich ein unglaubliches Spezialwissen aufgebaut hat und alles im Kopf behält. Von wegen digitale Demenz. Das Detailwissen ist schier unendlich.

Aber noch mal zu den »Raus an die frische Luft!«-Alternativen: kinderfreier Abend. Ihr könnt machen, was ihr wollt! Naaa? Sechs Folgen eurer Lieblingsserie binge-watchen oder Sport?

Außerdem gehe ich eh davon aus, dass die Basis fürs Alternativprogramm schon Jahre vorher gelegt wird. Wenn die Kinder nicht schon im Kleinkindalter regelmäßig auf den Spielplatz gehen oder im Schulalter mit Sport beginnen, dann stellt sich Bewegungslust im Teenageralter selten von Zauberhand ein.

Wenn wir als Eltern also Wert auf frische Luft, Sport, Bücher lesen etc. (was auch immer ihr für eine wertvolle Alternative haltet) legen, dann muss man das rechtzeitig fördern und stets mit gutem Beispiel vorangehen. Dann muss man eben mit auf den Spielplatz, muss mit den Kindern in den Wald, zum See, ins Schwimmbad. Nehmt die Kinder mit auf die Yoga-Matte, lasst sie mit dem Fahrrad neben euch herfahren, wenn ihr joggen geht, fahrt gemeinsam Fahrrad – was auch immer. Und schließlich: Vergesst nicht, wie ihr als Kinder und Teenager wart.

So gerne Eltern über angemessene Medienzeiten streiten, so gerne streiten sie darum, ob man Kindern und Jugendlichen das Spielen von »Killerspielen« erlauben soll.

Allein der Begriff Killerspiel hat für die meisten verständlicherweise eine negative Konnotation. Was schwingt schon Positives im Verb killen mit? Es sei denn, man ist Berliner*in und assoziiert mit dem Begriff Killer das Wort killern, also kitzeln. Mein ältestes Kind, damals im Kindergartenalter, fragte bei der Betrachtung eines Orcas nachdenklich: »Wen killert der Killerwal eigentlich?« Seitdem finde ich das Wort Killerspiel niedlich. Vielleicht kann man, sofern man zukünftig beim Wort Killerspiel immer an zwei schwarzweiße Wale denkt, die sich gegenseitig kitzeln, ein bisschen entspannter über Killerspiele sprechen.

Erst neulich wurde mir gesagt, man solle nicht Killerspiele sagen, sondern »digitale Spiele, die dem Shooter-Genre angehören«. Aber sei’s drum. Ob Killerspiele, Shooter, Ballerspiele – ein freundliches Wort, das nicht die eigentliche Assoziation des Tötens hervorruft, gibt es nicht. Oder kennt ihr eins? Und vor allem: Brauchen wir denn eins? Zumal die Differenzierung, welches Spiel was ist, bestenfalls erfahrene Spieler*innen treffen. Auf Elternabenden habe ich jedenfalls noch nie gehört: »Nee, sorry, Ursula, aber World of Warcraft ist kein Killerspiel, nur weil man da töten kann. Das ist ein Massively Multiplayer Online Role-Playing Game!« – »Ach so, sorry, Beate, da war ich jetzt aber uninformiert!«

Viele Eltern sorgen sich jedenfalls, wenn ihr Kind Interesse an Spielen hat, in denen getötet wird. In unserem Haushalt gibt es derzeit kein Kind, das selbst Shooter spielen möchte. Nur mein Partner spielt gelegentlich Shooter. Und ich? Irgendwann Ende der Neunziger habe ich es mal mit Counter-Strike versucht. Leider konnte ich mich in dem Spiel nie richtig orientieren – und hätte mich nicht ohnehin jemand erschossen, wäre ich wahrscheinlich irgendwo im Spiel verhungert, weil ich mich hoffnungslos verlaufen habe. In jüngerer Zeit habe ich mal bei Fortnite, Doom, Wolfenstein II und Deus Ex: Mankind Divided zugeschaut und konnte mir danach bestätigen: Reizt mich nicht.

Abstrakt kann ich jedoch nachvollziehen, was an dieser Art Spiel Spaß machen könnte. Bei den Einzelspieler-Shootern steht schlicht und ergreifend die Action im Vordergrund, bei den Multiplayer-Shootern spielt zudem der kompetitive Aspekt eine große Rolle. Kompetitiv finde ich gut. Kompetitiv bin ich auch. Ladet mich mal zum Kartfahren ein. Da bekomme ich blutrote Augen, ramme alles (ach, das ist ja Autoscooter) und fahre um mein Leben, nur um Erste zu sein. Also Wettbewerb, yay!

In einem Vortrag über Shooter habe ich mal gehört, dass es dabei hauptsächlich um Strategie geht, vor allem wenn man mit Menschen in einem Team spielt. Es werden Spielzüge geplant, geübt – und dann ist die Freude groß, wenn der Plan aufgeht. Ja, komplexe Situationen anschauen, Pläne machen, Pläne umsetzen, Erfolg haben. Das macht Spaß.

Aber Shooter haben noch einen Aspekt, der sie attraktiv macht: In der Regel muss man den Controller schnell und sicher bedienen können, um im Spiel erfolgreich zu sein. Das heißt, man braucht einen gewissen Skill, um überhaupt mal ein Erfolgserlebnis zu haben. Ich schätze, das ist der Grund, warum der kompetitive Aspekt bei mir nicht anspringt. Ich spiele viel zu wenig, um auch nur den Hauch einer Chance zu haben, weil ich den Controller nicht blind beherrsche; und weil ich keine Zeit habe, die ich in die Verbesserung meiner Controllerkompetenzen investieren könnte, entwickle ich auch keinen Ehrgeiz.

Ich vermute, dass das bei Kindern und Jugendlichen anders ist. Die haben – entweder durch das Spielen anderer Spiele oder weil sie nicht so alt und unflexibel in Hand und Hirn sind – viel schneller kleine Erfolgserlebnisse, die wiederum zum Üben motivieren. Übung macht auch hier den Meister – wäre da nicht diese lästige Medienzeitbegrenzung. Denn fürs Üben braucht man Zeit. Wer nicht übt, wird nicht besser. Wer nicht besser wird, hat keine Erfolgserlebnisse – und das sorgt für Frust.

Kleine Anekdote am Rande: Ich kenne mehrere Jugendliche, deren Eltern sie viel Fortnite: Battle Royale haben spielen lassen. Das wiederum hat dazu geführt, dass die Kinder in knapp einer Woche so gut wurden, dass sie einfach jedes Mal gewannen. Das fanden sie irgendwann so langweilig, dass sie aufgehört haben, Fortnite zu spielen. Bisweilen beendet gerade das Erlauben ein dringendes Bedürfnis sehr schnell. Erst durch das Verteufeln, Verbieten und Mystifizieren werden manche Dinge so richtig interessant. Je nach Alter und Entwicklungsstand des Kindes lohnt es sich also, die elterlichen Vorurteile zu überwinden, um ein Thema auf diese Weise schneller zu den Akten legen zu können.

Warum es am Ende Spaß macht, Spielfiguren in den Kopf zu schießen? Well … Mir reicht es, wenn sich Pokémon in einer Arena treffen und attackieren. Sind die Kampfpunkte auf null, scheidet das Pokémon aus, und mit einem Heiltrank kann ich es wieder aufpäppeln und zu einem neuen Einsatz schicken. Das ist bei Ego-Shootern eigentlich nicht anders. Man kann Protagonisten heilen, oder man startet am letzten Speicherpunkt. Lässt sich daraus ableiten, dass Pokémon im Grunde auch ein Killerspiel ist?

Vielleicht wird es eines Tages dazu kommen, dass euer Kind vor euch steht und fragt, ob es ein Killerspiel spielen darf. 2018 und 2019 war beispielsweise Fortnite: Battle Royale d) in aller Munde. Die spielerfahrenen Menschen unter euch haben sicher gerade Schnappatmung bekommen, denn Fortnite ist streng genommen gar kein Killerspiel. Aber so differenziert ist die Sicht auf das Spiel nicht, wenn Muggel e) über Computerspiele sprechen. Vielmehr ist Fortnite ein häufiges Gesprächsthema unter Eltern: Ob das Kind Fortnite spielen darf oder nicht, wird on- und offline so heftig diskutiert wie die Frage, ob man Kinder impfen soll oder nicht.

Mag sein, dass der Hype um Fortnite längst vergangen ist, wenn dieses Buch erscheint. Wichtig ist allein die Erkenntnis, dass es immer extrem populäre Spiele geben wird. Insofern stellt sich die Frage, wie Eltern sich ein fundiertes Urteil bilden können, auf dessen Basis sie dann entscheiden, ob das Kind das gewünschte Spiel spielen darf oder nicht.

Die Informationskette, die ich empfehle, ist bei Killerspielen nicht anders als bei allen anderen Computerspielen:

Bei Fortnite werdet ihr relativ schnell merken, was das Spiel so verlockend macht. So ist es beispielsweise Free to Play. Das heißt, für das Spielen des Spiels muss man nichts zahlen f), was die Taschengeldvorräte der Kinder schont.

Das Spiel ist außerdem auf vielen unterschiedlichen Geräten verfügbar (so z. B. für den PC und Mac, auf der PlayStation 4, der Xbox One und mobil auf der Nintendo Switch und dem Smartphone und läuft sowohl auf Android als auch auf iOS), was natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es auf dem Gerät eures Kindes verfügbar ist.

Die Grafik ist eher cartoonhaft, und die eingebauten Tänze, die die Fortnitefiguren zum Beispiel tanzen, wenn sie gewinnen, funktionieren außerhalb des Spiels wie ein geheimes Erkennungszeichen innerhalb der Gruppe der Spielenden. Als beispielsweise der Fußballspieler Daniel Gordon während eines Fußballspiels im Februar 2018 Fortnitegesten zeigt 95, fragt der Sportschaukommentator total ahnungslos: »Was ist das denn bitte schön für ein Torjubel?« Alle, die Fortnite spielen, wissen sofort Bescheid: Daniel Gordon spielt Fortnite gemeinsam mit Kollegen im Teammodus. Wenig später tanzen auch viele andere Profifußballer. So wird der Tanz »Take the L« beispielsweise durch Antoine Griezmann bekannt, der ihn als französischer Nationalspieler in einem Spiel gegen Argentinien während der Männer-Fußball-WM 2018 tanzt.

Plötzlich verbindet die Kinder und Jugendlichen vor den Bildschirmen etwas mit den sonst so fernen Idolen: Sie haben gemeinsame Interessen – und die werden offenbar genauso reguliert, wie sie es von zu Hause kennen. Denn den Spielern der deutschen Nationalelf wurde das Internet abgedreht, weil sie in Russland während der Männer-Fußball-WM 2018 zu lange Fortnite (und FIFA 18) gespielt haben. 96

All das kann man herausfinden, wenn man ein wenig zu dem Spiel googelt. Man muss dafür kein/e Spielexpert*in sein. Das weiß ich, weil ich selbst keine bin und mir sämtliches Wissen passiv aneigne.

| Beschäftigt euch mit dem »Killerspiel«, das euer Kind spielen möchte. Entwickelt eigene Entscheidungskriterien, die ihr dann mit Argumenten unterlegt. |

Lukas Wagner schreibt in seinem Buch Die Generation digital: »Sollte ihr Kind […] ein Spiel spielen wollen, das Sie als Eltern nicht gut finden, so ist das eine Frage der Haltung. […] In solchen Fällen geht es nicht nur darum, eine Haltung zu haben, sondern diese auch zu beweisen. Manchmal bedeutet das, dass Sätze fallen wie: ›Wir wissen, dass du dieses Spiel spielen möchtest. Aber wir finden es nicht gut, wenn in Videospielen Gewalt gezeigt oder verherrlicht wird. So etwas möchten wir in unserer Familie nicht und das wird bei uns zuhause nicht gespielt werden. Wir wissen aber auch, dass du das Spiel jederzeit woanders spielen kannst. Das können und wollen wir nicht verhindern. Aber unsere Haltung ist klar‹. Es ist Ihre Haltung, die Kindern und Jugendlichen Orientierung bietet und die Rahmenbedingungen für Videospiele klar macht.« 97

Bei mir gibt es verschiedene Abstufungen, die ich im Kopf habe und mit meinen Kindern diskutiere:

Diese Einstufung ist subjektiv, und erfahrene Spieler*innen mögen ganz anderer Meinung sein. Sie hilft mir aber, eine Regelung im Umgang mit meinen Kindern zu finden, die ich argumentativ untermauern kann. Was nicht heißt, dass ich sie hundertprozentig umsetzen muss. Sie ist die Ausgangsbasis für eine Diskussion.

Ist mein Kind jedoch 16 Jahre oder älter, würde ich als Mutter wahrscheinlich ein bisschen herumnölen und mich fragen, warum das Kind nicht lieber Programmieren lernt oder sich fürs Kochen interessiert. Erlauben würde ich Killerspiele am Ende trotzdem. Insbesondere weil ich mir sicher bin, dass Jugendliche sehr wohl Fiktion von Realität unterscheiden können, und weil ich meinen persönlichen Geschmack in Sachen Unterhaltung nicht über den eines/einer Jugendlichen stellen muss.

Unabhängig davon ist es wichtig, dass Eltern sich die Zeit nehmen, zwischen den einzelnen Spielen zu differenzieren, und Spiele nicht von vornherein ablehnen, weil darin geschossen oder getötet wird.

Anschließend solltet ihr darüber nachdenken, ob das Spiel zum Alter des Kindes bzw. zu dessen Entwicklungsstand passt. Bei Fortnite zum Beispiel glaube ich, dass es gar nicht das Spielfigurentöten ist, das einem jüngeren Kind zu schaffen machen könnte. Ich denke, es ist eher der Druck, dass es unter hundert Spieler*innen nur eine/n geben kann, die/der gewinnt. Sich vorkämpfen, sich lange verstecken und den Druck aushalten – darin sehe ich den eigentlich belastenden Aspekt des Spiels. Fehlt darüber hinaus der Skill, sich gegen Mitspieler*innen durchzusetzen, ist man gleich beim ersten Kontakt tot. Das ist eine sehr frustrierende Kombination: lange Anspannung und dann unmittelbares Spielende. Das halte ich für ein acht- bis zehnjähriges Kind für problematisch. Die USK-Empfehlung »ab 12 Jahre« ist daher durchaus angemessen.

Ist ein bestimmtes Spiel in aller Munde, kann es ein Kompromiss sein, sich gemeinsam mit dem Kind Trailer und/oder Let’s Plays anzuschauen. Die könnt ihr sogar vorher aussuchen und somit bestimmte Szenen, die ihr für ungeeignet haltet, ausschließen. Ein paar Videoschnipsel, ein Blick auf einige Spielfiguren und ihre Skins oder auf einige Tänze (Emotes) – das reicht meist, um dem Kind die Möglichkeit zu geben, im Freundeskreis mitzureden. Oft geht es nämlich vor allem ums Mitreden und gar nicht unbedingt ums Selbstspielen. Als unser Teenagerkind einen Nachmittag lang Fortnite gespielt hatte und ich nachfragte, wie es denn gewesen sei, antwortete es: »Ich hab mich andauernd versteckt und bin gestorben. Also ziemlich langweilig. Die coolen Sachen kannte ich alle schon von den Let’s Plays.«

USK steht für Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle in Deutschland und ist die verantwortliche Institution für die Altersfreigabe von Videospielen und Videospiel-Trailern. Es gibt fünf Abstufungen, die im Jugendschutzgesetz festgeschrieben sind: freigegeben ohne Altersbeschränkung, ab 6, ab 12, ab 16 und ab 18 Jahren.

Laut USK sieht die Kategorisierung wie folgt aus: 98

Es ist ein bisschen schade, dass der Jugendschutz keine Stufe zwischen 6 und 12 vorsieht. Denn zwischen 6 und 12 liegt ein sehr großer Teil der Kindheit; und eine Zwischenstufe »ab 9« würde sicher manches erleichtern.

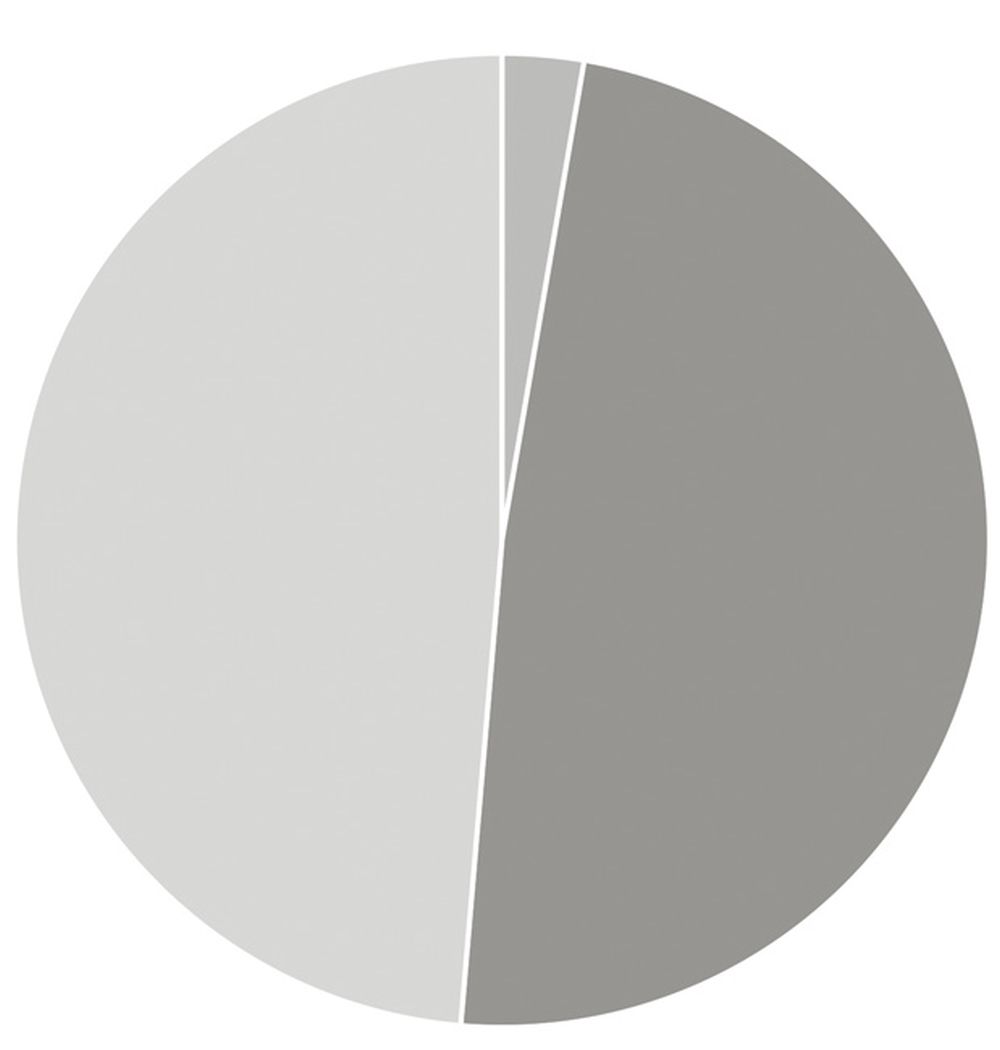

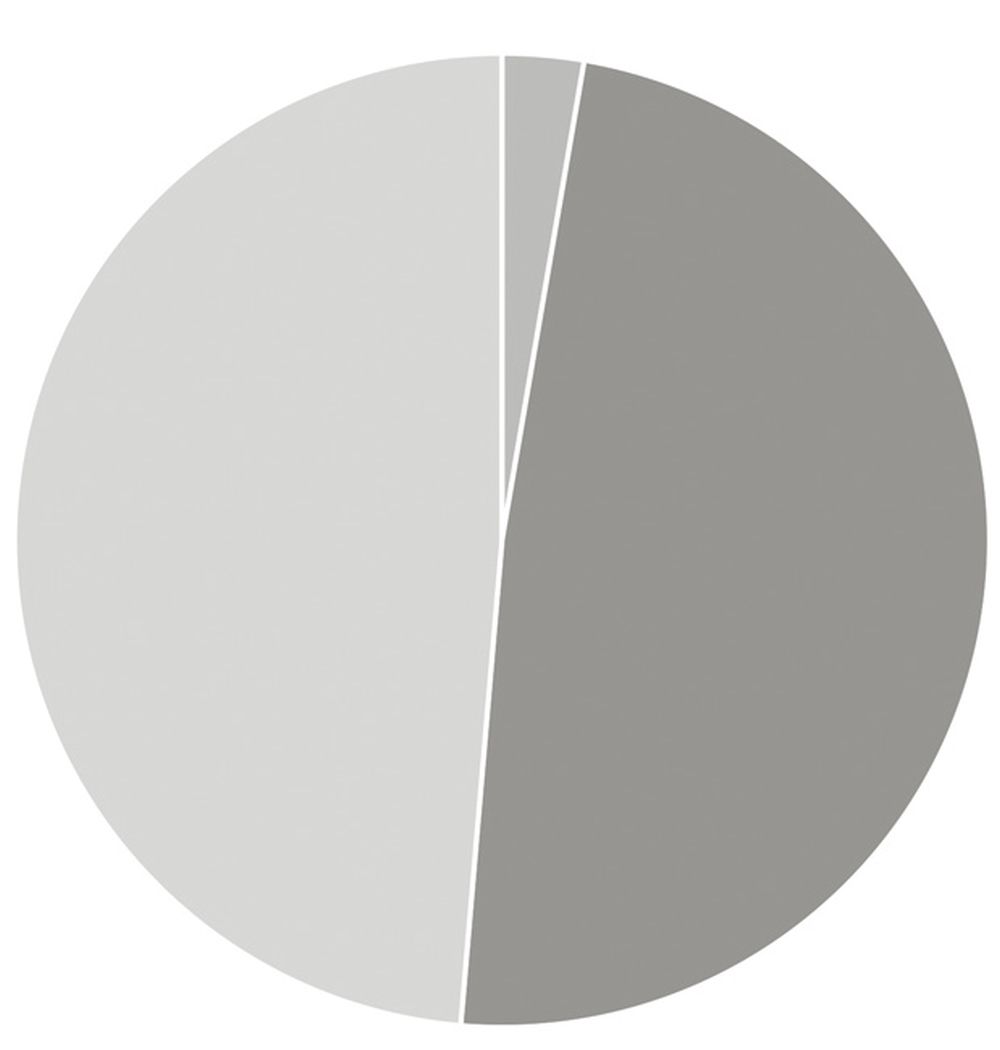

Verschiedentlich wird behauptet, Computerspiele seien in den letzten Jahren immer brutaler und die Gewaltdarstellungen immer drastischer geworden. Ein Blick auf die Einstufungen der letzten Jahre bestätigt dies jedoch nicht. 99 Seit 2013 sind die USK-18-Einstufungen von 9,1 Prozent auf 6,7 Prozent (2018) zurückgegangen. Die USK-16-Einstufungen haben tatsächlich leicht zugenommen: Sie stiegen von 26,1 Prozent (2013) auf 29,4 Prozent (2018). Von einem dramatischen Anstieg kann also nicht die Rede sein, denn insgesamt haben 2018 77 Prozent aller Spiele eine Freigabe für 0, 6 oder 12 Jahre erhalten.

Schwer jugendgefährdende Spiele oder Spiele, die einen Straftatbestand erfüllen (z. B. Gewaltverherrlichung) werden ohnehin von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert und sind im normalen Handel nicht erhältlich.

Wichtig zu wissen: Die USK überprüft nach den oben beschriebenen Kriterien nur Spiele, die auf physischen Datenträgern vorgelegt werden. Werden Spiele online, kostenlos oder gegen Gebühr als Download vertrieben, so gelten die Bestimmungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags. Diese Spiele werden nach dem Verfahren des International-Age-Rating-Coalition-Systems (IARC) geprüft.

Viele Online- und Browsergames weisen allerdings keine Alterskennzeichnungen auf, weil das IARC-System nur für Vertriebsplattformen verfügbar ist, die sich der IARC angeschlossen und den Einstufungsprozess integriert haben. Stand August 2019 zählen dazu Google Play Store, Nintendo eShop, Microsoft Windows Store, Xbox Store und der Oculus Store. Viele dieser Vertriebsplattformen bieten die Möglichkeit, Jugendschutzprogramme (Parental Controls) zu aktivieren und zu nutzen. Das bedeutet, dass ihr die höchste Altersfreigabe für Downloads oder Käufe auswählen und von vorneherein bestimmte Alterskennzeichnungen ausfiltern könnt – was allerdings mit zunehmendem Alter der Kinder vermutlich sinnlos wird.

Die USK bietet in jedem Fall eine Orientierung. h) Sie legt aber nicht rechtlich fest, ob ein Spiel am Ende gespielt werden darf oder nicht. Wie heißt es so schön: »Jugendschutz hört an der Haustür auf.« Die Seite der USK formuliert es so: »Während der Verkauf von Computerspielen an Kinder und Jugendliche staatlichen Beschränkungen unterliegt, müssen letztlich die Eltern zu Hause entscheiden, was ihre Kinder spielen dürfen.« 100

Das heißt, zuletzt entscheidet ihr als Eltern. Denn nach Artikel 6 des Grundgesetzes haben die Erziehungsberechtigten das Privileg, ihrem Kind auch mediale Inhalte zu erlauben, die nicht für ihr Alter freigegeben sind. Entscheidungen können natürlich in beide Richtungen stattfinden: Ein Spiel ist ab 16 Jahre, euer Kind ist 16, aber ihr findet das Spiel nicht gut und gestattet es deshalb nicht; oder das Spiel ist ab 16 Jahre, euer Kind ist 13, und ihr erlaubt es trotzdem, weil das Spiel und die Entwicklungsstufe des Kindes eurer Ansicht nach zusammenpassen.

Tut euch und eurer Glaubhaftigkeit als Eltern aber den Gefallen, und befasst euch wirklich mit dem Wunsch eures Kindes. Das fängt schon damit an, dass man recherchiert, ob die Alterskennzeichnung, die euch euer Kind unter die Nase hält, die richtige ist. Das eine oder andere Kind tauscht im Geschäft nämlich einfach die Aufkleber für die Altersfreigabe aus. Natürlich könnt ihr erst mal ablehnen mit der Begründung: »Ich hab da ein schlechtes Gefühl.« Stellt aber in Aussicht, bis wann ihr euch das Spiel anschauen werdet, und vereinbart einen Gesprächstermin, zu dem ihr dann mit eurem Kind sprecht.

Wie ihr bereits wisst, habe ich ein Bauchgefühl entwickelt in Sachen »Wer oder was schießt auf wen oder was und wie detailgetreu ist das, und wie wirkt das auf mein Kind bzw. die Psyche?«. Doch dass Gewaltdarstellungen Kindern und Jugendlichen grundsätzlich schaden, lässt sich nicht pauschal sagen. Insbesondere – und das ist vielleicht wichtig, voranzustellen – ist der Effekt von Gewaltdarstellungen unabhängig vom Medium. Egal, ob Kinder Gewalt auf YouTube, im Fernsehen oder in Computerspielen sehen – je nach Alter und psychischer Verfassung kann sie verschiedene Auswirkungen haben.

Interessanterweise widersprechen sich die Ansätze wissenschaftlicher Thesen und Haltungen zu Gewaltdarstellungen sogar. Um das zu illustrieren, stelle ich im Folgenden stark vereinfacht drei gängige Thesen vor, die man zusammenfassen kann als »Nichts Genaues weiß man nicht«.

These 1: Konsum medialer Gewalt führt dazu, dass man selbst weniger aggressives Verhalten zeigt

Diese These untermauern unter anderem die Inhibitionstheorie und die Katharsis-Theorie.

Die Inhibitionstheorie geht davon aus, dass der Konsum von Gewaltdarstellungen zu Aggressionsangst führt. Demnach wird zunehmend eine Hemmschwelle aufgebaut, bis man selbst kein aggressives Verhalten mehr zeigt.

Die Katharsis-Theorie wiederum besagt, dass der Konsum von Gewaltdarstellungen dazu beiträgt, bereits bestehende Aggressionen abzubauen.

These 2: Konsum medialer Gewalt führt dazu, dass man emotional abstumpft

Der Habitualisierungstheorie zufolge kann der Konsum von Gewaltdarstellungen eine gewöhnende Wirkung haben. Dabei unterscheide die Psyche nicht zwischen realer und fiktionaler Gewalt. Das Konsumieren von Gewalt lasse uns abstumpfen und gleichzeitig erfahren, dass Gewalt eine mögliche Handlungsoption darstellt.

These 3: Konsum medialer Gewalt führt dazu, dass man vermehrt Aggressionen hat und auslebt

Diese These wird unter anderem durch die Simulationstheorie gestützt. Demnach bringt erst der Konsum von Gewaltdarstellungen Menschen dazu, sich selbst (auch außerhalb von Computerspielen etc.) gewalttätig zu verhalten.

Sowohl bei dem Amoklauf in Erfurt als auch in Winnenden ging durch die Medien, dass die Täter jeweils Shooter in ihrer Freizeit gespielt haben sollen. Daraus wurde abgeleitet, es gebe einen Zusammenhang zwischen dem Spielen von Shootern und genereller Gewaltbereitschaft. Auch wird immer wieder behauptet, mit den Shootern lerne man zu töten. Im Fall von Erfurt besonders absurd, da der Täter im Polizeisportverein und im Schützenverein schießen gelernt hatte. Auch der Täter von Winnenden verfügte über Erfahrungen im Schießen und hatte Zugriff auf Waffe und Munition, weil sein Vater im Schützenverein war. Dennoch werden reflexartig die Computerspiele und nicht der Schützenverein oder der Zugang zu echten Waffen (!) verantwortlich gemacht.

Einen Zusammenhang zwischen Killerspiel und Amoklauf herzustellen und daraus zu folgern, dass entsprechende Spiele verboten werden müssten, ist der verzweifelte Versuch, eine einfache Lösung für ein sehr komplexes Problem zu finden.

Die Debatte kann man aber kurz halten, denn: »Einhellige Expertenmeinung ist laut Ingrid Möller von der Universität Potsdam, dass kein Teenager allein aufgrund der Nutzung von Ego-Shootern zum Mörder wird.« 101 Wissenschaftlich ist die These von einem direkten Zusammenhang zwischen aggressivem Verhalten bis hin zum Amoklauf und dem Spielen von Shooter-Spielen jedenfalls nicht zu halten. Tatsächlich haben Gewaltdarstellungen in Medien (Fernsehen eingeschlossen), wenn überhaupt, nur dann einen negativen Einfluss, wenn mehrere ungünstige Faktoren zusammenkommen. Das ist der Fall, wenn das Kind bzw. der/die Jugendliche ohnehin schon eine hohe Aggressionsbereitschaft aufweist, gleichzeitig ein niedriges Selbstbewusstsein hat, er oder sie sozial schlecht integriert ist und eine ungünstige Erziehungssituation vorliegt: »Kinder aus sozial intakten Familien, in denen andere, nichtgewalttätige Wege der Konfliktlösung praktiziert werden, sind relativ ungefährdet.« 102 Und letztlich und sehr platt: Wo Menschen keinen Zugriff auf Schusswaffen haben, kann auch nicht mit Schusswaffen getötet werden.

So oder so wird der Versuch, bestimmte Computerspiele verbieten zu wollen, wahrscheinlich nicht von Erfolg gekrönt sein (vor allem dann nicht, wenn das Kind gar nicht versteht, wo das Problem liegen soll). Habt ihr als Kind mal etwas verboten bekommen, das ihr dringend machen wolltet? Habt ihr es trotzdem getan? Also ich habe ziemlich viel getan, was ich nicht durfte. Schlimme Dinge wie mich schminken, nach 22 Uhr aus dem Zimmer schleichen, trampen und rauchen. Alles verboten. Hat mich aber nicht davon abgehalten.

Natürlich sind nicht alle Kinder so ungehorsam wie ich. Einige werden sich an Verbote halten. Die, die es nicht tun, werden all die Dinge hinter eurem Rücken machen.

Was passiert eigentlich, wenn es Schwierigkeiten gibt? Wenn das Kind etwas sieht, das es wirklich verstört? An wen kann es sich dann wenden? Mit wem kann es sich dann austauschen? Mit den Eltern, die Computerspiele verboten haben? Wohl kaum.

Ich habe eine lebhafte Erinnerung an den Film Gremlins, der 1984 erschienen und ab 16 Jahre freigegeben war. Ich war erst zehn. Meine Eltern hatten mir den Film verboten. Nun schaute ich ihn bei einer Freundin trotzdem – was eine schlechte Entscheidung für meine sensible Psyche war. Ich habe im Anschluss gut zwei Wochen lang schlecht geschlafen und hatte wahnsinnig Angst, dass in meinem Zimmer Essensreste oder Wasser herumsteht und nach Mitternacht ein Mogwei kommt, um diese zu essen und sich dann in einen Gremlin zu verwandeln.

Hätte ich ein vertrauensvolles Verhältnis zu meinen Eltern gehabt, hätte ich mich vielleicht an sie wenden können. Leider war dem nicht so, so dass ich mich als über 40-Jährige noch lebhaft an meine Ängste als Zehnjährige erinnere. Will ich damit zum Ausdruck bringen, dass es generell Unsinn ist, Kindern Dinge zu verbieten? Nein.

Aber:

| Verbietet nicht pauschal. Zeigt euch offen und gesprächsbereit. Gleicht euer Bauchgefühl mit Fakten ab, und besprecht eure Bedenken mit dem Kind. |

Einschätzungen der USK können hilfreich sein. Man muss sich aber nicht sklavisch an sie halten. Sie sollen kein Instrument sein, um das Gespräch mit einem Kind abzuwürgen. Geht dem Bedürfnis auf den Grund, das hinter dem kindlichen Spielewunsch steht. Nehmt Interessen und Neugier ernst. Am Ende kann es sein, dass ihr trotzdem Nein sagt. Ich sage auch ab und zu Nein. Ein achtjähriges Kind muss nicht den 2016er Reboot von Doom spielen, aber wenn man sich darüber ausgetauscht hat, dann hat das Kind ein besseres Gefühl und vielleicht auch gute Argumente im Austausch mit Gleichaltrigen. Ich muss sagen: Toi, toi, toi sind meine Kinder sehr regelkonform. Wir Eltern hatten zum Beispiel mal die Idee, Captain Marvel im Kino zu sehen. Der Film ist ab 12, und unser jüngstes Kind war damals noch nicht 12 Jahre alt, woraufhin es dankend ablehnte. Mist. Es sollte doch eine Familienunternehmung werden! Ich zog das bezirzendste Muttiregister und versicherte dem Kind, dass es total okay sei, wenn es in Begleitung Erwachsener diesen Film anschaut. »Nö«, sagte das Kind. Es gebe ja Gründe für die FSK-Einstufung, und aus Erfahrung wisse es, dass es Filme, die trotz Fiktion realistisch aussehen, nicht so gerne mag. Bei EVEREST: Ein Yeti will hoch hinaus wäre es gerne dabei gewesen. Captain Marvel könne es auch noch in ein paar Jahren schauen. Tja. Da erschien es mir dann doch etwas albern, weiter auf das Kind einzureden.

Bleibt die Sache mit dem Frust. Spreche ich mit Eltern, die selbst keine Computerspiele spielen, über ihre computerspielenden Kinder, höre ich oft, dass die Kinder eigentlich gar keinen Spaß haben, sondern fluchend in ihren Zimmern sitzen oder nach einigen Spielrunden übellaunig an den Abendbrottisch kommen. Warum spielen Kinder Computerspiele, wenn diese sie frustrieren?

Ich glaube, der Frust, den Kinder und Jugendliche beim Computerspielespielen entwickeln können, ist für Eltern manchmal schwer auszuhalten. Dabei kann der Frust unterschiedliche Quellen haben. Vielleicht entsteht er, weil das Kind nicht genug üben darf oder weil es einfach trotz Übens nicht die Erfolgserlebnisse hat, die es gerne hätte. Möglicherweise ist aber auch die Spielmechanik des Spiels schlecht bzw. die Steuerung zu unpräzise. Ich kann anderer Leute Computerspielfrust auch schlecht aushalten. Mein Partner sitzt manchmal vor seiner PlayStation (zuletzt bei Shadow of the Colossus i)) und flucht die halbe Nacht vor sich hin. Das macht mich echt IRRE. Ich bin bereit, ihm Schokolade zu bringen, Häppchen zuzubereiten, die Füße zu massieren. Hauptsache, er hört auf zu fluchen. Macht er aber nicht. Er flucht sich durchs Spiel, während ich mich immer und immer wieder frage: »Warum in Gottes Namen hört er nicht einfach auf???« Seine Antwort: »Shadow of the Colossus hat sich absolut gelohnt, weil der spielerische Frust durch die Geschichte irgendwann in einem erleuchtungsgleichen Moment aufgelöst wurde.« Ich glaube, ich habe bei der Erläuterung tatsächlich eine leichte Verzückung in seinem Gesicht gesehen.

Meine Schlussfolgerung: Menschen, die viel spielen, bewerten diese Frustration anders als Menschen, die kaum spielen. Frust gehört offenbar zum Spielen dazu. Man muss den Frust überwinden, am Ende winkt der Erfolg – und der ist so attraktiv, dass man diese Spannung aushält. Knabbert ihr als Eltern auch an dem Thema »Computerspiele und Frust«, dann versucht doch mal durch Beobachtung und Gespräch herauszubekommen, woher der Frust kommt, ob man ihn reduzieren kann und ob das Kind selbst wahrnimmt, wie schwer es für Außenstehende ist, den Frust auszuhalten. Betrachtet den (vorübergehenden) Frust eurer Kinder als Nebeneffekt eines Trainings. Beim Sport gehört das wiederholte Ausprobieren ja auch dazu. Niemals würde man einem/einer Bogenschütz*in das Bogenschießen verbieten, weil er/sie am Anfang ständig (fluchend) danebenschießt.

Wer selbst noch nie Computerspiele gespielt hat, mag den Gedanken, dass in Computerspielen gestorben wird, vielleicht nicht. Sowohl der/die Protagonist*in als auch Nebenfiguren können sterben.

»Der Tod im Spiel ist für uns grauenvoll und geschmacklos«, so Thomas Feibel, Leiter des Büros für Kindermedien in Berlin. »Doch das liegt an einem Denkfehler: Der Tod im Spiel wird mit dem realen Tod verglichen. Das machen wir beim ›Tatort‹ auch nicht. Eine Leiche im Krimi ist ein dramaturgisches Element.« 103

Kindern fehlt (zum Glück!) in der Regel eine konkrete Vorstellung vom Tod. Sie wissen nicht, was der Verlust einer geliebten Person emotional bedeutet. Sie kennen keine Todesarten und haben keine Erfahrungen damit, jemanden durch eine schwere Krankheit in den Tod zu begleiten oder völlig überraschend durch einen Unfall zu verlieren. Ich glaube, sie assoziieren um das gesamte Thema noch ganz andere Dinge als wir Erwachsenen. Für sie ist der Tod etwas Abstraktes. In einem Spiel j) markiert er einfach einen gescheiterten Versuch. Game over bedeutet, dass man vom letzten Speicherpunkt aus einen neuen Versuch startet. Mehr nicht.

Ich selbst habe gemerkt, dass fiktiv dargestellter »Tod« tatsächlich anders auf mich wirkt, seit ich Mutter bin. Früher habe ich zum Beispiel Folge um Folge Dr. House als Abendunterhaltung angesehen. Kaum hatte ich ein Baby, war jede Dr.-House-Folge eine Art Horrorfilm für mich. Ständig erkranken Menschen, die anderen Menschen nahestehen, an mysteriösen Krankheiten mit grauenhaften Symptomen. Dauernd sterben Menschen. Ich musste ständig an mein Baby denken und hätte es am liebsten aus dem Bett geholt, um es zu herzen. Wie schrecklich wäre es, wenn uns so etwas passierte? Wie hilflos stünde ich als Mutter da, zumal es in der Wirklichkeit selten ein so engagiertes Ärzteteam gibt, das sich tagelang den Kopf darüber zerbricht, was einem fehlen könnte.

Weil mich diese Gedanken emotional derart mitnehmen, schaue ich heute viel lieber Science-Fiction und Fantasy. Mein Empathievermögen für Aliens und Drachen ist bei weitem nicht so ausgeprägt wie für menschliche Babys.

Was ich sagen will: Der Blick von Kindern auf den Tod in einem Computerspiel ist oft ein anderer als der von Erwachsenen. Er markiert nichts weiter als das Spielende. Kevin Recher, Userblog-Manager bei der Tageszeitung Der Standard, dazu: »Das Sterben in Games ist grundsätzlich betrachtet eine Repräsentation einer Niederlage. Es ist eine künstliche Mitteilung an den Spieler im Gamedesign, dass er einen Fehler begangen hat. Mit dem Tod und der Wiederauferstehung setzt auch ein Lerneffekt beim Spieler ein. Er merkt sich, an welcher Stelle Feinde lauern, wo sich Fallen befinden und wie er in diesem Szenario besser agieren kann, um überleben und voranschreiten zu können.« 104

Natürlich kann es vereinzelt Gründe geben, sich zu sorgen, wenn es um Kinder und Computerspiele geht (im folgenden Kapitel gehe ich genauer auf das Sorgen-Thema »Sucht« ein); der größte Teil der Sorgen entspringt jedoch Vorurteilen und Unwissenheit.

Ich selbst spiele keine Shooter, meine aber verstanden zu haben, dass Menschen, die Shooter spielen, die Herausforderung attraktiv finden, dass sie den Wettbewerbsaspekt mögen und dass sie die strategischen Aspekte daran gut finden. Warum man dafür detailgetreu Gliedmaßen wegschießen muss, ist mir zwar immer noch ein Rätsel, aber ich sorge mich nicht, wenn 15-jährige Jugendliche und Erwachsene diese Spiele unterhaltsam finden. Ich denke dann einfach an Fernsehserien wie Narcos und Hannibal, die sehr populär sind und von vielen als reine Unterhaltung angesehen werden (wenngleich ich sie ebenfalls eklig und brutal finde), entsinne mich meiner Freundinnen, die bisweilen Horrorfilme und -serien schauen, und stelle beruhigt fest, dass es keinerlei negative Auswirkungen auf deren Charakter und Verhalten hat.

Bei jüngeren Kindern orientiere ich mich an Altersfreigaben und versuche, mir über verschiedene Quellen ein eigenes Bild von dem jeweiligen Spiel zu machen. Wohl wissend, dass jede Bewertung auch einem Zeitgeist unterworfen ist, wie das Beispiel River Raid besonders anschaulich zeigt. 1984 stand fest: »Das Videospiel ›River Raid‹ ist kriegsverherrlichend und -verharmlosend. […] der Spieler [soll sich] in die Rolle eines kompromisslosen Kämpfers und Vernichters hineindenken. Dies geht klar aus der Spielanleitung hervor. Scharfschützenqualitäten sind im Spiel gefordert. Der Abschuß feindlicher Ziele wird hoch belohnt. […] Die Anwendung kriegerischer Gewalt wird belohnt; wer die meisten Ziele zerstört hat, bekommt die meisten Punkte.« 105

Sucht River Raid doch mal spaßeshalber auf YouTube. Ihr werdet ein pixeliges Spiel mit einem winzigen gelben Flugzeug auf einem blauen Streifen, gesäumt von grünen Rändern, entdecken. Piew! Piew! feuert das Miniflugzeug auf Hubschrauber und Boote, die ebenfalls so klein sind, dass ich nur Miniaturflecken sehe, wenn ich meine Brille absetze. Ab und zu taucht ein weiß-rot gestreiftes Rechteck auf, auf dem »FUEL« steht. Das war’s. Mittlerweile hat das Spiel keine Altersbeschränkung mehr. 1984 war es ein Killerspiel!

Tipps wie »Spielen Sie jedes Spiel (durch), das ihr Kind spielen will, bevor sie es erlauben oder verbieten« halte ich übrigens für unglaublichen Quatsch. Wenn die Kinder nicht älter als drei oder vier sind und sich im Großen und Ganzen mit drei Apps beschäftigen, ist das vielleicht noch zu schaffen. Anfang der 2000er habe ich zum Beispiel des Nachts eine hervorragende Herde pastellfarbener Einhörner gezüchtet und Unmengen an Erfahrungspunkten gesammelt, damit mein Kind tagsüber Blumen und Spangen für die Mähnen der Einhörner »kaufen« konnte. Jetzt spielt das eine Kind Zelda, das andere Minecraft und das dritte League of Legends. Das heißt, ich hätte leider vor drei bis fünf Jahren damit anfangen müssen, um solide Erfahrungen mit den Spielen zu sammeln und um zum Beispiel irgendeinen Rang über Eisen bei League of Legends zu erlangen. (Wobei das theoretisch sogar noch machbar gewesen wäre; hofft einfach, dass euer Kind nie Super Hexagon spielen will. Ein Spiel, das von der Bedienung her vergleichsweise einfach, von der Spielherausforderung aber so unfassbar – und ich meine UNFASSBAR UNFASSBAR – schwer ist, dass man sich echt etwas darauf einbilden darf, wenn man es länger als 60 Sekunden lang spielen kann.)

Spiele durchzuspielen schafft man weder zeitlich noch von der Geschicklichkeit her. Ich jedenfalls kann mir durch Selbstspielen von Fortnite keinen Eindruck verschaffen, weil ich schon tot bin, bevor ich überhaupt rekonstruieren konnte, welchen Knopf am Controller ich drücken muss, um … oh, schon wieder tot … Was nicht bedeutet, dass es sich nicht lohnen würde, mal zu versuchen, mit seinem Kind ein Computerspiel zu spielen. Das kann toll sein – zumindest für das Kind, weil es endlich mal Experte für eine Sache sein darf.

Der Anspruch, jedes Computerspiel durchspielen zu müssen, weil man sich anders kein Bild davon machen kann, ist und bleibt Unsinn. So wie es auch Unsinn ist, jedes Buch vorab zu lesen, das ein Kind lesen möchte, und alle Filme und Serien, die ein Kind sehen will, zu schauen.

| Ihr wollt euch einen Eindruck von diesem oder jenem Computerspiel verschaffen, bevor ihr es erlaubt oder verbietet? Dann genügt es, sich zwei, drei verschiedene Let’s Plays dazu anzuschauen. |

Letztlich ist es auch höchst subjektiv, was ein Kind verschreckt und was nicht. Insofern bleibt einem nichts anderes übrig, als sich darauf zu verlassen, dass ein Kind nach und nach lernt, sich selbst einzuschätzen, und deswegen selbst abschaltet, sobald es sich ängstigt. Darum gilt auch hier das Mantra der Medienerziehung: reden, reden, reden. Vorurteile abbauen und gegen echte Argumente ersetzen. Verhandlungsbereit bleiben. Amen. Die Kinder werden es euch danken.

Da ihr möglichst viele praktische Ansätze in Sachen Medienerziehung bekommen sollt, hier noch eine Idee von Caspar Clemens Mierau, meinem »Mit Kindern leben«-Podcast-Partner. Sie eignet sich hervorragend für Eltern mit Kindern ab dem Vorschulalter. Caspars Tipp in Sachen Computerspiele lautet: sich zusammen mit den Kindern durch die Geschichte von Computerspielen und Konsolen arbeiten. 106

Ihr startet also nicht bei aktuellen Spielen, sondern bei Spielen der 1980er und 1990er. Das hat mehrere Vorteile: Zum einen lassen sich die erforderlichen Endgeräte relativ günstig beschaffen. Einen Gameboy mit ein paar Spielen drauf ergattert man gebraucht für 30 bis 40 Euro. (Bitte nicht beim Käufer beschweren, dass die Displaybeleuchtung nicht funktioniert; denn sowas gab es damals noch nicht.) Egal, ob Kirby, Parodius oder Pokémon – die Kinder sind dafür in der Regel leicht zu begeistern. Nichts ist übermäßig grell, hektisch oder laut. Es gibt keine In-App-Käufe, keine Werbeunterbrechungen und keinen Weg in ein schwer überschaubares Internet.

Retrokonsolen sind ein großer Spaß. Nintendo bietet sogar eine neu aufgelegte Konsole (Nintendo Classic Mini) an, auf der man rund dreißig Spiele (z. B. Bubble Bobble, Donkey Kong und Pac-Man) spielen kann. Außerdem sind die Controller äußerst einfach zu bedienen. Ein hervorragender Weg, selbst erste Erfahrungen zu sammeln, sofern man nicht mit Computerspielen aufgewachsen ist.

Viele der Spiele lassen sich zu zweit spielen, so dass Kinder und Eltern erste Spielerfahrungen miteinander teilen können. Sogar Tetris kann man zusammen über ein Linkkabel per Gameboy spielen.

Solltet ihr hingegen mit Computerspielen groß geworden sein, dann schafft dieses gemeinsame Spielen der alten Spiele eine Brücke zwischen der Eltern- und der Kindergeneration. Es kann genauso schön sein, gemeinsam alte Fotoalben anzuschauen, wie sich durch Spotify-Playlists der 1990er zu hören oder eben zusammen alte Spiele zu spielen.

Womöglich bleiben die Kinder sogar bei diesem Genre und spielen später Baba is You oder The Curious Expedition. Ich habe selten erlebt, dass Erwachsene bei dieser Art Spiele Bedenken haben.

Das alles sind steile Thesen, weil selbstverständlich nur vereinzelt ausprobiert, aber immerhin erfolgreich und somit vielleicht reproduzierbar.

Es gab eine Zeit, da waren die Kinder noch klein und riefen Abend für Abend im Halbstundentakt »Durst!«, »Noch ein Kuss!«, »Kann nich’ einschlafen!« und »OH MIST! Für den Kunstunterricht brauchen wir morgen noch 35 leere Klorollen!!«. Das war die Zeit, in der ich keine Ruhe hatte, ein Buch zu lesen oder einen Film zu schauen, weil ich ja doch alle naselang unterbrochen worden wäre. Darum scrollte ich mich durch die Facebook-Timeline, entdeckte irgendwann, dass es dort auch Spiele gibt, und fing an, Happy Aquarium zu spielen. Das war schön. Man musste das Aquarium sauber halten, konnte sich niedliche Fische hineinsetzen, sie füttern und hoffen, dass sie sich paaren. Man freundete sich mit wildfremden Menschen an, um sich gegenseitig die Glasscheiben zu polieren. Es war so befriedigend – und so einfach! Brave Fischlein. Man gab ihnen Namen, brachte ihnen Tricks bei, und wenn sie erwachsen waren, wurden sie verkauft, so dass ich Münzen erwirtschaftete. Mit den Münzen konnte man sich wieder neue Fische kaufen, sie füttern, sich paaren lassen usw. Natürlich konnte ich mir auch Krempel zur Verschönerung des Aquariums kaufen. Und statt sie mühsam abendelang zu erspielen, kaufte ich mir prächtige Kussfische, Regenbogenquallen und Seepferdchen, indem ich Euro in Goldmünzen wechselte. Das machte mich eine ganze Zeit lang stolz und zufrieden.

Schön doof, denkt ihr jetzt vielleicht, aber ich sage: Für mich war das genau das Richtige. Eine andere Möglichkeit der Freizeitgestaltung hatte ich damals nicht. Ich war müde und abgekämpft vom Tag und wollte auf keinen Fall schon ins Bett, denn dann hätte ich ja gar nichts mehr für mich gehabt. Also züchtete ich virtuelle Fische.

Wenn Kinder sich in Computerspielen Skins und andere optische Veränderungen ihrer Spielfiguren kaufen wollen, habe ich deswegen vollstes Verständnis dafür. Theoretisch jedenfalls. Denn natürlich ist es etwas anderes, ob ich als gut verdienende IT-Projektmanagerin mein Geld ausgebe oder ob Kinder ihre kompletten 2 Euro Taschengeld, die sie pro Woche bekommen, investieren. Doch wenn sich die Ausgaben in Grenzen halten, habe ich kein Problem damit. Über ihr Taschengeld sollten Kinder frei verfügen können. Ob sie sich nun Limo, Süßigkeiten, Bücher, Flummis oder Skins für ihre Videospielcharaktere kaufen, ist irrelevant.

Deswegen finde ich Spiele, die das in kleinen, kindertaschengeldkonformen Beträgen anbieten, okay. Eine brauchbare Grundlage für die Beurteilung, welche Ausgaben im normalen Taschengeldrahmen liegen, bietet die Taschengeldtabelle des Deutschen Jugendinstituts 107. Vor allem wenn die Ausgaben nicht getätigt werden müssen, um im Spiel weiterzukommen.

Fortnite: Battle Royale (USK 12) ist das Paradebeispiel für »Free to play, aber nicht Pay to win«. Die Skins und Emotes kosten zwischen 200 und 800 V-Bucks, was 2 bis 8 Euro entspricht. Ein Battlepass für eine komplette Season gibt es für 950 V-Bucks (z. B. Season X), also rund 9,50 Euro. Er enthält über 100 Items, unter anderem 7 Skins, 7 Emotes und zahlreiche weitere Verschönerungen.

Manche Eltern mögen das völlig unverständlich finden, aber ehrlich: Wer wofür Geld ausgibt, ist doch abhängig von den eigenen Interessen und letztlich Geschmackssache. Ich verstehe es nicht, wie man Geld für Schuhe ausgeben kann, wenn man doch schon zwei Paar hat, die gut passen und bequem sind. Ich verstehe auch nicht, wie man Geld für Autoverschönerung wie Chromfelgen ausgeben kann. Aber jeder Mensch hat so seine Hobbys, und manchmal gehören eben Ausgaben dazu, die für Außenstehende nicht nachvollziehbar sind.

Problematisch finde ich In-App-Käufe, sobald sie Einfluss auf die Spielmechanik nehmen und man im Spiel nur unter immensem Zeitaufwand bzw. sehr schwer weiterkommt, ohne Geld ausgeben zu müssen. Ein Paradebeispiel für diese grauenhafte Methode ist in jüngster Vergangenheit Clash of Clans und Clash Royale k). Beide Spiele waren 2016 in den Top 3 der umsatzstärksten iPhone Apps. Auch die JIM-Studie 2016 bestätigt, dass Clash of Clans zu den beliebtesten Spielen bei Jugendlichen zwischen 12 und 13 gehörte. 108

Bei Clash of Clans geht es darum, ein Dorf aufzubauen und es zu verteidigen. Jede/r Spieler*in hat ein eigenes Dorf, kann Ressourcen sammeln, Streitkräfte ausbilden und Schutzanlagen errichten. Es gibt einen Einzelspielermodus, aber die meisten Kinder spielen im Multiplayer-Modus. In diesem können Spieler*innen sich in Clans zusammenschließen, um strategische Allianzen zu bilden und sich zum Beispiel gegenseitig Truppen zu schicken. Eroberungen bringen Ressourcen und Pokale, und ab einer bestimmten Anzahl von Pokalen steigt der Clan in der Rangliste auf.

Durch In-App-Käufe können die Aufbau- und Ausrüstungsprozesse beschleunigt werden. Das heißt: Wer Geld ausgibt, verschafft sich Spielvorteile.

Die Währung im Spiel sind Juwelen. Diese können je nach Menge zwischen 1,09 und 109,99 Euro kosten. 109 Schon allein die Höhe der möglichen Ausgaben finde ich persönlich speziell in Hinblick auf die Zielgruppe Kinder und Jugendliche regelrecht unethisch.

Hinzu kommt das »Echtzeit«-Element, was bedeutet, dass das Spiel weiterläuft, auch wenn man offline ist. Spielt man gerade nicht, kann man sich die Ereignisse per Push-Benachrichtigung anzeigen lassen. Das verführt viele Kinder dazu, doch immer wieder online zu gehen. Und damit nicht genug … Laut klicksafe.de geben die meisten Clans Regeln vor, wie viele Truppen pro Woche an die Mitspieler*innen zu spenden sind: »Somit stehen die Spieler unter dem sozialen Druck, immer wieder im Spiel zu sein und die Vorgaben ggf. auch mit In-App-Käufen zu erfüllen.« 110

Clash of Clans verfügt zudem über eine Chatfunktion, damit sich Clanmitglieder während des Spiels untereinander absprechen können. Diese Chatfunktion kann für unaufgeklärte und unbegleitete Kinder gefährlich werden, weil sie als Einfallstor für Cybergrooming, aber auch für Beschimpfungen und rechtes Gedankengut missbraucht werden kann.

Ihr seht, es gibt auch Spiele, die selbst ich für Teufelszeug halte. Obwohl sogar das vermutlich übertrieben ist. Bei den MDR TWEENS 111, wo Kinder und Jugendliche am Ende jeder Folge ihre Lieblingsspiele vorstellen, spricht ein etwa zwölfjähriger Junge über Clash of Clans. Ihm kann man getrost das Siegel »resilientes und medienkompetentes Kind« verleihen. Denn er stellt fest: »Ja [man kann Geld ausgeben], wenn man sich neues Elixir und Gold kaufen will, aber ich würde das nicht machen.« Auf die Frage, wie lange man das Spiel täglich spielen dürfen sollte, sagt er: »Es reicht, einmal am Tag reinzugucken. Es lohnt sich nicht, die ganze Zeit reinzugucken. Und das dauert 20 bis 10 Minuten, und dann kann man was anderes spielen.« Schließlich: »Man braucht auf jeden Fall Ausdauer, weil man nicht sofort wieder neues Gold hat.«

Das Gesamtpaket – überteuerte »Pay to Win«-In-App-Käufe, Gruppen- und Zeitdruck – lässt bei mir trotzdem alle Alarmglocken schrillen. Wenn also eines meiner Kinder mit einem vergleichbaren Wunsch zu mir käme, hätten wir erst mal eine lange Diskussion zu führen, in der ich all diese Punkte vorbringen würde. Zöge mein Kind die »Alle meine Freund*innen spielen aber XY«-Karte, müssten wir ausführlich darüber sprechen, inwiefern mein Kind wirklich und für wie lange von den Aktivitäten der Peergroup abgeschottet wäre.

Ließe sich mein Kind nicht durch Argumente überzeugen – was ich übrigens nicht glaube, denn meist beginnt das Kind, ausgestattet mit Argumenten, ihre Freund*innen zu bearbeiten, dass es wohl nicht die beste Idee ist, das Spiel XY zu spielen –, also angenommen, mein Kind ließe sich nicht überzeugen, dann würde ich ihm erlauben mitzuspielen, aber ohne Ausgaben und in dem vollen Bewusstsein, dass es an bestimmten Aktionen nicht wird teilnehmen können, weil so ein Spiel auf keinen Fall unseren Familienalltag beeinträchtigen darf.

Wenn’s gut geht, fein.

Wenn nicht, haben wir eben Dauerdiskussionen und begeben uns auf den ebenso mühsamen wie sinnlosen Weg des Verbots in den eigenen vier Wänden. Ja, das gibt es auch hier. Trotz besseren Wissens. Aber die Realität ist nun mal leider voller Widersprüche; und Theorie und Praxis stimmen nicht immer überein.

Wie sollte man aber generell mit dem Thema In-App-Käufe umgehen?

Quelle: connect.de »In-App-Käufe deaktivieren – so geht’s«

Immer wieder liest man im Zusammenhang mit In-App-Käufen von Horrorszenarien: »[Die 16-jährige Chinesin Xiao Ya] hat umgerechnet 83.000 Euro in virtuelle Geschenke für Streaming-Stars [in der App ›Inke‹] investiert – die Rechnung bekommt nun ihre Mutter.« 112 Upsi!

Sollte das Worst-Case-Szenario eintreten, ist Hopfen und Malz aber noch nicht verloren. Hat sich das Kind unerlaubt Zugang zu den Zahlungsdaten der Eltern verschafft l) oder ohne ausdrückliche Erlaubnis eingekauft, stehen die Chancen gut, dass man sich erfolgreich gegen die Rechnung zur Wehr setzen kann. Wie das geht, hat netzrechtliches.de zusammengetragen:

»Im ersten Schritt sollte der Rechnungssteller darauf hingewiesen werden, dass der fragliche Einkauf durch ein minderjähriges Kind getätigt wurde. Kinder zwischen 7 und 18 Jahren sind gem. § 106 BGB beschränkt geschäftsfähig. Stimmen die Erziehungsberechtigten einem Geschäft, wie zum Beispiel einem Kauf, nicht zu, so ist dieses rechtlich gesehen ›schwebend unwirksam‹. In der Vergangenheit haben sich die beiden größten App-Anbieter Google und Apple in einigen Fällen bereits dazu bereiterklärt, Zahlungen aus App-Einkäufen von Minderjährigen zurückzuerstatten.

Wenn der Rechnungssteller sich nicht so kulant zeigt, muss leider der Rechtsweg beschritten werden.« 113

Auch SCHAU HIN! beruhigt: »Zudem ist auch der Taschengeldparagraph m) nach Auffassung von ExpertInnen bei Onlinebestellungen unwirksam. Taschengeld, von dem Minderjährige ab sieben Jahren grundsätzlich genehmigungsfrei einkaufen können, muss bar und sofort ausgegeben werden. Ausnahme: Ein/e Jugendliche/r besitzt ein eigenes Konto.« 114

Haben die Eltern allerdings den Zugriff auf die Zahlungsmittel erlaubt, gibt es beinahe keine Möglichkeit, Ausgaben rückerstattet zu bekommen.

Tatsächlich ist es prinzipiell möglich, sich das Geld für erworbene Apps rückerstatten zu lassen. Das 14-tägige Rückgaberecht greift jedoch nur, wenn die App noch nie geöffnet wurde. Wenn man also nur »mausgerutscht« ist. Für andere Käufe gilt eine Frist von 2 Stunden nach Kaufabschluss. Binnen dieser kurzen Zeit kann eine bezahlte App ganz unkompliziert zurückgegeben werden. Die allerletzte Grenze, um noch relativ unkompliziert an sein Geld zu kommen, sind 48 Stunden nach Kaufabschluss. Danach wird es kniffelig bis unmöglich.

Für eine ausführliche Beschreibung folgt einfach dem Link:

Quelle: handysektor.de, »Geld zurück bei Apps – Wie funktioniert die Rückgabe«?

Last but not least – und damit ihr davon gehört habt: Unter den In-App-Käufen existiert eine besondere Blüte, die sich Lootbox nennt. Dabei handelt es sich um eine Art virtuelle Kiste, die man entweder finden, erspielen oder kaufen kann. Niemand weiß, was genau in der Kiste sein wird. Kritiker*innen vergleichen Lootboxen daher mit Glücksspiel. Die belgische Gaming-Kommission kommt sogar zu dem Schluss, dass Lootboxen (z. B. in FIFA 18, Overwatch und Counter-Strike) gegen das belgische Glücksspielgesetz verstoßen. »Wegen Verstoßes gegen belgisches Glücksspielrecht drohen den Entwicklern der beanstandeten Videospiele theoretisch 800.000 Euro Bußgeld und eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren. Bei Beteiligung Minderjähriger könnte die Strafe noch weiter steigen.« 115

Lootboxen kommt zum Teil sogar in den großen AAA-Computerspielen vor, für deren Erwerb man bereits ab 60 Euro aufwärts investiert hat.

Darum: Warnt eure Kinder vor Lootboxen! n)

Kulturoptimist*innen schauen auf Computerspiele und sehen …

a) In einem Science-Fiction-Setting müssen bis zu vier Spieler außerirdische Insekten auf verschiedenen Planeten bekämpfen und dabei Missionen erfüllen. Der Schwierigkeitsgrad ist recht hoch, was eine Zusammenarbeit der Spieler zwingend notwendig macht.

b) Eine Ausnahme bildet die Unterkategorie »No Commentary«, die wirklich nur das Spiel zeigt.

c) Da sitzen Jugendliche im Campingstuhl in einer dreistündigen Warteschlange, um ein neues Spiel auszuprobieren, und lesen Bücher!

d) Battle Royale ist ein eigener Modus. Vorher gab es schon Fortnite: Rette die Welt, das allerdings kostenpflichtig war und ein anderes Spielprinzip verfolgte. Im Text ist immer der Battle-Royale-Modus gemeint.

e) Muggel sind bei Harry Potter die Menschen, die kein magisches Blut haben. Mit dem Begriff werden Personen bezeichnet, die in etwas nicht eingeweiht sind.

f) Ausstattung und Emotes kann man bei Fortnite allerdings kaufen. Beides ist aber nur »Eyecandy«, sprich, mit dem Kauf verschafft man sich keinen spielerischen Vorteil.

g) Hier geht es vor allem darum, Gelände mit Farbe zu beschießen, es werden aber auch die Spielfiguren mit Farbe beschossen.

h) Podcastempfehlung zum Thema USK: Game of Phones mit Marek Brunner, dem Leiter des Testbereichs der USK (Folge 6).

i) Nur so als generelles Beispiel, denn Shadow of the Colossus ist kein Ego-Shooter.

j) Es gibt Spiele, die einen Schwierigkeitsgrad anbieten, der den Spielstand beim Tod der Spielfigur tatsächlich komplett löscht.

k) Angesichts der Umsätze müssten die Spiele ehrlicherweise Cash of Clans und Cash Royale heißen.

l) Ich empfehle, die Passage über »sichere Passwörter« zu lesen (→ Kapitel 11). Ihr glaubt gar nicht, wie viele Eltern das Geburtsdatum des Kindes als Passwort nutzen oder nur ein Passwort für sämtliche Zugänge – und das am besten noch auf einem Klebchen am Bildschirm notiert.

m) Mit »Taschengeldparagraph« ist § 110 des Bürgerlichen Gesetzbuches gemeint. Er gestattet Kindern ab sieben Jahren und Jugendlichen, rechtswirksame Geschäfte auch ohne Zustimmung der Eltern abzuschließen, solange die Beträge, die dabei fließen, im Rahmen der eigenen Mittel des Kindes/Jugendlichen liegen.

n) Die Website darkpattern.games klärt über Spielmechaniken auf, die problematisch sind, und kategorisiert Spiele nach entsprechenden Mustern. Ihr findet dort auch eine Liste mit »healthy« (guten) Spielen.