tl;dr

Aus Neugier habe ich in den vergangenen zwei Jahren viele Infoveranstaltungen zum Thema »Kinder und digitale Medien« besucht. Dabei kam das Gespräch früher oder später immer auf »Sucht«. Solltet ihr euch auch fragen, ob euer Kind süchtig ist, so lautet die Antwort, rein statistisch betrachtet, mit hoher Wahrscheinlichkeit: nein. Egal, ob Internetsucht im Allgemeinen, Social-Media-Sucht oder Computerspielsucht – die unterschiedlichen Studien kommen in Deutschland auf Werte zwischen 1 und 3 Prozent internetsüchtiger Menschen. Bei rund 83 Millionen Einwohner*innen in Deutschland sind das natürlich immer noch ziemlich viele. Bevor ich darauf eingehe, inwiefern eure Sorge also berechtigt ist, möchte ich ein paar Worte über die Machart gängiger Internetsucht-Studien verlieren.

Bin ich internetsüchtig?

Das müsste ich mal googeln. Dazu erstelle ich am besten bei Twitter eine Umfrage Meine 3425 Facebookfriends sagen Nein. Wie war nochmal der erste Teil der Frage?

@katjaberlin für #nur30min

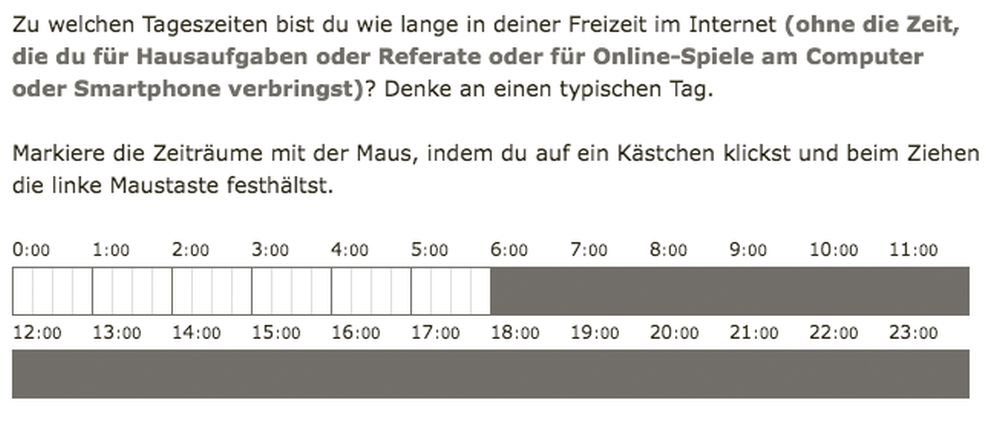

Sucht wird im Kontext mit dem Internet oft über die Erfassung von Onlinezeiten ermittelt. Auch in einem eher spielerisch gemeinten »Selbsttest zur Videospielsucht und exzessiver Internetnutzung« 116 kommt die Frage vor: »Zu welchen Tageszeiten bist du wie lange in deiner Freizeit im Internet?« In dem folgenden Screenshot habe ich meine Zeiten markiert.

Ich stehe meistens gegen 6 Uhr auf und gehe gegen 23 Uhr ins Bett. Dazwischen bin ich im Internet. Heutzutage geht man nämlich nicht mehr online. In den 1990ern war das anders. Da hatten wir ein Modem und warteten so lange, bis die Gebühren niedrig genug waren, um sich ein paar Stunden Internet leisten zu können. Das war meist nach 22 Uhr.

Heute ist das Internet einfach da. Es sei denn, man befindet sich in Deutschland a) außerhalb einer Großstadt – aber zumindest in der Theorie gibt es eben überall Internet. Nehmen wir also der Einfachheit halber an, wir leben in Schweden. Da gibt es wirklich überall Internet. Man wacht morgens auf und – tadaaaa – nutzt die bestehende Internetverbindung, um noch im Bett liegend E-Mails zu lesen. Dann setzt man sich an den Frühstückstisch, liest die Nachrichten im Handy. Die Kinder kommen und fragen: »Wie wird das Wetter heute?«, um entscheiden zu können, was sie anziehen. Kurzer Blick in die Wetter-App, und die Frage ist beantwortet. Bevor man sich auf den Weg zur Arbeit macht, schaut man in die App der öffentlichen Verkehrsmittel: War da nicht was mit Baumaßnahmen auf der Tram-Strecke? Man bringt die Kinder in den Kindergarten, aha, nächste Woche Frühlingsfest, man trägt es sich in den digitalen Kalender ein, den man mit dem anderen Elternteil teilt. Man setzt sich in die Tram, hört Radio (per Internet, ist klar), kommt ins Büro, liest E-Mails … Den Rest bis 23 Uhr könnt ihr euch denken.

Letztlich war ich 17 Stunden online, weil ich 17 Stunden wach war. Nach einer Studie, die Sucht vor allem nach Nutzungszeiten erhebt, bin ich schwer internetsüchtig. Das ist ja auch fast richtig. Aber eben nur fast. Ich bin nämlich Vielnutzerin und, wenn man so möchte, internetabhängig: Ohne Internet finde ich nicht von A nach B, kann nicht kommunizieren, bekomme nichts vom Tagesgeschehen mit. Ohne Internet wäre ich ein Eremit mitten in Berlin.

Vielnutzerin zu sein ist aber nicht gleichzusetzen mit süchtig sein. Sucht ist immer mit zusätzlichen Einschränkungen verbunden. Dazu später mehr.

Auch englischsprachige Studien erheben in Sachen Sucht als ein wesentliches Kriterium die »Screentime« (Bildschirmzeit) und fragen sie in Stunden pro Tag ab. Dabei wird alles erfasst, was irgendwie auf Bildschirmen stattfinden kann: die Aktivität in sozialen Netzwerken, Videostreaming wie Netflix, Internetradio, das Hören von Podcasts, Computerspiele, sich von Google Maps den Weg zeigen lassen, Daten in den Menstruationskalender eintragen. Was man aus der Erfassung der Screentime ableiten kann, ist sehr zweifelhaft, zumal diese per Selbstauskunft erfragt und nicht zum Beispiel per App ermittelt wird.

Der Ansatz, Internetsucht per Erfassung der Screentime zu ermitteln, ist ungefähr so sinnvoll, wie das Ernährungsverhalten anhand der Variable »Foodtime« erforschen zu wollen, wie Andrew Przybylski, Experimentalpsychologe am Oxford Internet Institute, anmerkt. 117 Denn jemand, der sich exzessiv mit gesunder Ernährung befasst, kommt vielleicht auf dieselbe Foodtime wie jemand, der den halben Tag mit Pommesessen verbringt (was nicht mal problematisch sein muss, wenn er die andere Hälfte des Tages mit Krafttraining verbringt). Der Foodtime-Wert sagt folglich nichts darüber aus, ob das Ernährungsverhalten gut oder schlecht ist.

Neben Sucht-Studien gibt es zahlreiche Studien, die das Internet mit anderen Problemen in Verbindung bringen: Haltungsschäden, Einsamkeit, Essstörungen, Reduktion der Aufmerksamkeitsspanne, Verschlechterung von Schulleistungen. Einige Studien stellen sogar fest, dass die Suizidrate unter Jugendlichen in den USA zwischen 2009 und 2017 um 25 Prozent zugenommen hat – um diesen Umstand sodann der vermehrten Nutzung des Internets zuzuschreiben. 118 Andere Studien gelangen zu dem Ergebnis: Je mehr Screentime, desto depressiver die Jugendlichen.

All diese Untersuchungen tun nichts anderes, als Korrelationen aufzuzeigen. Korrelation heißt aber erst mal nur, dass sich über eine bestimmte Zeit hinweg zwei oder mehr Variablen verändern. Ob und in welchem Ursache-Wirkungs-Gefüge sie stehen, bleibt hingegen unklar. Ein Henne-Ei-Problem also, denn die Untersuchungen sagen nichts darüber aus, was zuerst da war. Die depressiven Jugendlichen, die sich mit Smartphones ablenken, oder die Smartphones, die Jugendliche angeblich depressiv machen?

Das heißt, viele Studien, die sich mit Internetsucht und problematischen Erscheinungen befassen, haben zwei grundlegende Schwachstellen:

Zum Glück hat sich in den letzten Jahren die Qualität der Studien deutlich verbessert; auch wird inzwischen nach sozialen, psychischen und/oder Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit gefragt. Dementsprechend sollten Eltern, die sich sorgen, ihr (Teenager-)Kind könnte süchtig sein, nicht nur nach der Screentime, sondern vor allem nach den Einschränkungen schauen.

Damit möchte ich keineswegs das Phänomen von Internet-, Social-Media- und/oder Computersucht herunterspielen. Natürlich ist mir bekannt, dass die sogenannte Gaming Disorder in das ICD-11 b) aufgenommen wurde. Allerdings bleibt auch unter Wissenschaftler*innen umstritten, ob es sich dabei um ein eigenständiges Krankheitsbild handelt oder ob exzessives Computerspielen nicht vielmehr ein Symptom von tiefer liegenden Problemen wie Depression oder sozialen Angststörungen sein könnte. Dann wären nämlich diese und nicht die Gaming Disorder zu behandeln.

Aber wann genau wird von Gaming Disorder 119 gesprochen? Wenn anhaltend und wiederkehrend ein Spielverhalten beobachtet werden kann, bei dem die Häufigkeit, Intensität oder Dauer außer Kontrolle geraten ist. Es wird weitergespielt, obwohl das Spielverhalten bereits persönliche, familiäre, soziale, erzieherische, berufliche und/oder andere wichtige Lebensbereiche erheblich beeinträchtigt, und zwar seit mindestens zwölf Monaten.

Mit anderen Worten: Vielnutzer*innen sind nicht zwangsläufig süchtig oder suchtgefährdet. Solange die Schulnoten stimmen, die Kinder zu einer vernünftigen Zeit ins Bett gehen und es auch Offline-Aktivitäten gibt, denen sie nachgehen, besteht kein Grund zur Sorge.

Den Unterschied zwischen exzessiver Nutzung und Sucht beschrieb ein Referent einer Suchtberatungsstelle an einem Elternabend mal folgendermaßen: »Solange Ihr Kind noch aufsteht, um auf Toilette zu gehen, und nicht in Flaschen pinkelt, um das Spiel nicht zu unterbrechen, kann von schwerwiegender Sucht nicht die Rede sein.« Eine ziemlich krasse Schilderung, die im Kopf bleibt und vielleicht dabei hilft, sich als Mutter oder Vater immer wieder zu erden, statt vorschnelle Suchtdiagnosen zu stellen.

Außerdem muss gar nicht darüber diskutiert werden, ob Menschen, denen es mit einer bestimmten Sache nicht gut geht, geholfen werden soll oder nicht. Es ist auch völlig egal, welche Zahlen von welcher Studie veröffentlicht werden. Als Eltern müssen wir nicht die Frage beantworten, ob es eine Gaming Disorder oder Social-Media-Sucht gibt oder nicht. Wir müssen nicht diskutieren, ob es in Deutschland 1, 1,5 oder gar 3 Prozent Betroffene gibt. Was zählt, ist, sich um die zu kümmern, die Leidensdruck spüren. Und das gilt für die Kinder ebenso wie für die Erwachsenen, wenn sie das Gefühl haben, dass das Familienleben leidet.

Ich streite mich nur um Zahlen, wenn sie missbraucht werden, die Gruppe der Vielnutzer*innen, die keinen Leidensdruck verspüren, zu pathologisieren. Liest man sich die Artikel zu Internetsucht durch, verlangen die Autor*innen nicht etwa, dass Therapie-Programme oder gute und kostenlose Alternativfreizeitangebote für Jugendliche ausgebaut werden, sondern sie klagen an: »Wie traurig ist eigentlich der Anblick einer Mutter, die beim Stillen mit einer Hand ihr Kind hält und mit der anderen ihre E-Mails liest?«, »Man stelle sich vor: 70 Prozent der Kinder im Kita-Alter nutzen das Handy der Eltern mehr als eine halbe Stunde täglich, 90 Prozent von ihnen werden dabei nicht mal weiter kontrolliert.«

Babys stillen und ein Smartphone in der Hand halten? Pfui! Dass die Mutter derzeit vielleicht einen Großteil ihrer Lebenszeit mit Stillen verbringt und soziale Kontakte nur noch übers Handy möglich sind – wen interessiert’s? Dass das »unkontrollierte« Kita-Kind eine App benutzt, die die Eltern längst auf Unbedenklichkeit geprüft haben – wen interessiert’s? Hauptsache, Zeigefinger. Über pauschale Anklagen wie diese streite ich tatsächlich gerne. Ansonsten soll denen, die Hilfe brauchen, bitte unbedingt geholfen werden.

Wenn ihr euch also ernsthaft sorgt und unsicher seid, wendet euch an entsprechende Suchtberatungsstellen, die oft ein Telefon für Eltern bzw. Angehörige haben. Führt keine Pseudodiskussionen, sondern werdet aktiv. Denn dort bekommt ihr Hilfe – oder ihr werdet beruhigt, weil euch glaubhaft dargelegt werden kann, dass keine Sucht vorliegt.

| Benutzt den Begriff der Sucht niemals als Stigmatisierung oder Herabsetzung, und pathologisiert keine Verhaltensweisen, die sich euch nicht sofort erschließen. |

Zudem haben nicht alle Videospiele dasselbe Suchtpotenzial. Die meisten Menschen, die ernsthaft Probleme haben, spielen sogenannte Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG). 120 Bekanntester Vertreter dieses Genres ist sicherlich das Spiel World of Warcraft: Im Vordergrund steht die Entwicklung des eigenen Spielcharakters sowie der Zusammenschluss mit anderen (z. B. in Gilden). Dabei sind MMORPG weniger auf direkten Wettkampf ausgerichtet als jene Genres, die ebenfalls gemeinsam online gespielt werden (z. B. das Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiel League of Legends). Leistungsdruck gibt es natürlich trotzdem – zum Beispiel weil Spieler*innen bei Raids nicht versagen wollen.

Der Psychologe Karl Brühwiler zu MMORPG: »[Sie bieten] vielen Spielern ein Gefühl, was sie im realen Leben vermissen. Sie können Verantwortung in der Gruppe übernehmen, sich als Held fühlen, sich mit spannenden Storys auseinandersetzen und sich dem grauen, fordernden Alltag entziehen.« 121

Zudem sind MMORPG unendlich. Es gibt keine Level im engeren Sinne, keinen abgeschlossenen Handlungsbogen oder irgendein Ziel, das dem Spiel irgendwann ein finales befriedigendes Ende setzt.

Die Spielmechaniken, auf denen MMORPG basieren, sprechen darüber hinaus stark das Belohnungszentrum des Gehirns an:«[…] there are other gambling-like mechanics in games, from a random chance at a powerful reward for completing certain repeatable challenges to literal in-game casinos with virtual slot machines, that can entice a person to keep playing for far longer than she would otherwise.« c) 122

Dennoch: Computerspiele sind nicht per se gefährlich oder suchtauslösend, bestätigt German Lopez, Experte für Strafrecht, Waffen und Sucht bei vox.com 123: »The great majority […] will not become addicted to video games. Based on some of the best research, 1 to 3 percent of gamers are at risk.« d)

Solltet ihr allerdings den Eindruck haben, dass euer Kind zu den 1 bis 3 Prozent gehört, schimpft nicht herum, lasst euch beraten. Das geht im ersten Schritt auch ohne Kind. Das Gleiche gilt, wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Familienleben stark unter dem Spielverhalten eures Kindes leidet: Holt euch frühzeitig Hilfe, zum Beispiel über den Fachverband für Medienabhängigkeit 124 oder beim Online-Ambulanz-Service für Internetsüchtige 125. Wartet nicht zu lange! Die Situation muss nicht eskalieren wie in dem Beispiel, das der Referent der Suchtberatung geschildert hat.

Okay. Süchtig ist das Kind vielleicht nicht, aber wieso fällt es ihm so schwer, das Smartphone für ein paar Stunden – ganze Tage gar – aus der Hand zu legen?

Um dem auf die Spur zu kommen, hilft es, auf das Bedürfnis hinter dem (exzessiven) Gebrauch zu schauen. Im hörenswerten Medially-Podcast 126 war von Fear of Missing out, kurz FOMO, die Rede. Dabei handelt es sich um die Angst, etwas zu verpassen. Laut dem Stangl-Lexikon für Psychologie und Pädagogik ist FOMO: »[…] vor allem [eine gesellschaftliche] Beklemmung, Angst oder Besorgnis. Das Phänomen beschreibt die zwanghafte Sorge mancher Menschen, eine soziale Interaktion, eine ungewöhnliche Erfahrung oder ein anderes befriedigendes Ereignis zu verpassen und nicht mehr auf dem Laufenden zu bleiben.« 127

Diese Angst ist natürlich nicht neu. Ich erinnere mich noch gut an Partys in meiner Jugend, die ich bis zum bitteren Ende durchstehen musste, weil meine Freundin (die gleichzeitig meine Mitfahrgelegenheit war) stark unter FOMO litt. Aus Angst, es könne doch noch etwas Weltbewegendes passieren, konnte sie nie gehen, bevor nicht der letzte Gast gegangen war.

Freilich war FOMO früher leichter in den Griff zu bekommen. Im Zweifelsfall aus den Augen, aus dem Sinn. Mit Smartphones und sozialen Netzwerken, in denen Menschen 24 Stunden am Tag aktiv sind, ist die Party eben nie vorbei. Wie aber lässt sich FOMO in den Griff bekommen? Hilfreich ist es zum Beispiel, Push-Benachrichtigungen komplett abzustellen. Jedes »Pling« sagt ja nichts anderes als: »Hey, es gibt was Neues! Schau schnell nach!« Ein Klassenchat, der 67 entgangene Messages vermeldet, stellt schon eine große Verlockung dar, doch schnell mal kurz reinzuschauen.

Ich habe auf meinem Smartphone an die 20 Apps, in denen Informationen und Menschen auf mich warten. Doch lediglich von der App, über die ich mit meinen Kindern bzw. meinem Partner kommuniziere, erhalte ich Nachrichten in den Sperrbildschirm. Alle anderen Apps schweigen, wenn ich sie nicht geöffnet habe.

Push-Notifications haben wie die Nachricht selbst durchaus Suchtpotenzial, sagt Anthony Wegener, Wissenschaftler an der Stanford-Universität:«Each time we get a message or text […] our dopamine reward circuits probably get activated, since the desire for social connection is so wired into us.« e) 128

Darüber hinaus hilft es, sich Nutzungsmuster zu vergegenwärtigen. Für iOS gibt es beispielsweise die App Screentime, für Android-Geräte die App Quality Time, die genaue Auskunft über Nutzungsart und -dauer einzelner Apps auf dem Smartphone geben.

Wer möchte, kann sich in den einzelnen Apps auch Limits setzen. Setzt man sich die selbst, ist das übrigens weitaus wirksamer, als wenn andere es für einen tun.

Wenn es also darum geht, die Nutzungsdauer zu reduzieren, muss man sich vor Augen führen, dass ein Smartphone sehr viele unterschiedliche Funktionalitäten in einem Gerät vereint. Insofern kann es schon hilfreich sein, einzelne Funktionen vom Smartphone zu trennen.

Beispiel Weckfunktion: Einmal habe ich aus Versehen Digital-Detox-Urlaub in einem Hotel gemacht, das die Internetverbindung für seine Gäste gezielt unterdrückt. Nach anfänglichem Ärger fiel mir auf: Abends nicht als Letztes und morgens nicht als Allererstes in mein Smartphone zu schauen tut mir irgendwie gut.

Wieder zu Hause, habe ich mir einen richtigen Wecker gekauft und neben das Bett gestellt, und nun liegt mein Smartphone nachts im gefühlt 100 Kilometer weit entfernten Wohnzimmer am Ladekabel. Ohne es gemessen zu haben, schätze ich, dass mir dadurch rund 60 Minuten mehr Nachtschlaf samt besserer Laune vergönnt sind, weil ich abends schneller einschlafe, weil ich nachts, wenn ich wach werde und glaube, nicht wieder einschlafen zu können, nicht hineinschaue (und dann doch wieder einschlafe), und weil ich morgens nicht als Erstes lesen muss, was Trump wieder getwittert hat.

Beispiel Kamerafunktion: Wenn ich in den Urlaub an den Strand gehe, nehme ich mein Telefon nie mit. Ich habe mir aber eine digitale Kamera gekauft, mit der ich Fotos machen kann. Die muss ich nicht gleich posten, was mich sehr entspannt, zumal ich dann auch nicht sehe, was meine 500 Freund*innen auf Instagram so machen.

Apropos eigene Schwächen: Es gibt auch Rituale, die man gemeinsam mit den Kindern durchführen kann. Zum Beispiel Smartphoneturmbauen beim Abendessen. Lasst euch vom bastelfreudigsten Kind einen hübschen Sockel bauen, und legt zu Beginn des Essens alle Telefone der Familie im Flugzeugmodus übereinander auf den Sockel. Oder baut euch ein Handybett 129 und legt eure Telefone gemeinsam zu einer bestimmten Uhrzeit schlafen.

Vier Anti-FOMO-Tricks:

Es nervt schon ein bisschen, wie besessen die Kinder und Jugendlichen darauf sind, dass die Inhalte, die sie im Netz teilen, beachtet, gelikt und kommentiert werden, oder?

Als ich 2004 anfing zu bloggen, habe ich es in erster Linie aus einem Mitteilungsbedürfnis heraus gemacht. Ich hatte früher schon Geschichten geschrieben, aber die Möglichkeit, sie jetzt einfach zu veröffentlichen, fand ich irgendwie schick. Ab und zu habe ich Freund*innen sogar extra angerufen, um ihnen zu sagen, dass ich etwas Neues geschrieben habe. Wie viele Leser*innen ich hatte, war für mich aber nicht relevant.

Ein Jahr später gewann ich bei ZEIT ONLINE einen Preis für mein Blog. Ich war völlig perplex. Gab es etwa Leute, die ich persönlich nicht kannte, die mein Blog gelesen hatten? Ich machte mich schlau, wie man Zugriffszahlen erfassen kann, und fiel aus allen Wolken: mehrere Tausend Abrufe pro Monat? Irre!

Von da an schaute ich beinahe täglich in die Zugriffszahlen, schrieb und schrieb und versuchte Mechanismen zu verstehen, die mir (neue) Leser*innen brachten. Irgendwann wurde mir das zu anstrengend, und ich schaute nur noch sporadisch in die Statistik. 2013 habe ich meinen ersten Beitrag (»Trotzyoga«) geschrieben, der allein über 100.000-mal abgerufen wurde. Ich war begeistert und dann wieder sehr beleidigt, wenn andere Beiträge, die ich auch unterhaltend fand, nur einige 10.000-mal gelesen wurden.

Für Twitter gab es jahrelang den Dienst Favstar, der zeigte, welche der eigenen Tweets besonders viele Favs bzw. Sternchen bekamen. Bis heute habe ich Phasen, in denen mir die Anzahl von Likes und Favs wichtig ist, gefolgt von »Is’ mir doch egal, ich schreibe einfach«-Phasen.

Irgendwann fiel mir mein Psychologiestudium wieder ein: Ein Grundbedürfnis des Menschen ist das Affiliations- bzw. Zugehörigkeitsbedürfnis, das mittels sogenannter Legitimitätssignale gestillt wird. Sich in sozialen Netzwerken aufzuhalten ist eine Form, Legitimitätssignale zu sammeln und auszutauschen. Auf Twitter beispielsweise wird einem über die Anzahl der Follower, Favs, Retweets und Replys (FFRR) signalisiert: »Du bist okay, du gehörst in unsere Gemeinschaft.« Je mehr FFRR, desto mehr Legitimitätssignale.

Den Like-Button auf Facebook kann man sogar als Legitimitätsspender in Reinform bezeichnen. Genauso sieht es mit Verlinkungen, Erwähnungen in anderen Blogs oder Onlinezeitungen aus. Seiten wie Favstar haben also nichts anderes gemacht, als die Anzahl der Legitimitätssignale optisch darzustellen.

Wer im Internet sehr aktiv ist und infolgedessen zu Lesungen eingeladen wird, Preise erhält, in den »Lieblingstweets des Monats« anderer Leute erscheint, die Möglichkeit bekommt, Artikel in Zeitungen und Magazinen zu veröffentlichen, dessen Legitimitätsspeicher ist randvoll und das Affiliationsbedürfnis entsprechend befriedet.

Das macht das Internet so verführerisch und verdeutlicht, welche Sogwirkung all diese Mechanismen haben und wieso es für viele Menschen so attraktiv ist, sich stundenlang auf sozialen Plattformen aufzuhalten. Es müssen außerdem nicht immer Zehntausende Legitimitätssignale sein, es reichen schon einige wenige von den »richtigen« Leuten.

Mittlerweile gibt es eine Menge Vorbilder in Sachen Abonnenten und Likes. Gerade für Kinder und Jugendliche, die bekannten Influencer*innen folgen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Kinder heute nicht mehr Tierpfleger*in oder Feuerwehrmann, sondern YouTube-Star werden wollen. Viele Erwachsene machen sich darüber lustig. Ich sage meinen Kindern immer: »Wenn ihr so viel Kohle ranschafft wie Bianca Claßen von BibisBeautyPalace g), soll’s mir recht sein.«

Generell muss man über Berufswünsche so wenig herziehen, wie man sich deshalb sorgen muss. Sie verwachsen sich oft. Aus mir im Nachhinein unerfindlichen Gründen wollte ich jahrelang Innenarchitektin werden. Dabei glaube ich nicht, dass ich mit acht wusste, was eine Innenarchitektin überhaupt macht. Eigentlich weiß ich es bis heute nicht. Ich fand einfach das Wort toll, und der Beruf klang irgendwie wichtig.

Leider wissen Kinder häufig nicht, welche Produktionsmaschinerie hinter den großen Accounts steht und wie schwer es ist, so viele Fans zu haben. Wenn sie selbst beginnen, Inhalte ins Netz zu stellen, sind sie erst mal unendlich enttäuscht, weil es nicht Hunderte von Likes gibt.

Redet ruhig und sachlich mit euren Kindern darüber.

Wie baut man sich eine Community auf? Wie viel Arbeit steckt in einem Fünf-Minuten-Clip? Mit was müsste man sich gegebenenfalls beschäftigen, wenn man so professionell produzieren will wie die Stars (Videoschnitt, gute Kamera, Beleuchtung, Drehbuch etc.)? Wie viele Leute sind involviert? Was kostet die Ausrüstung? Wenn ihr die Antworten selber nicht wisst, sucht gemeinsam mit euren Kindern eine Dokumentation zu dem Thema. Die Dokumentation »Kinder im Netz« geht zumindest in großen Teilen darauf ein, wie viel Arbeit es bedeutet, selbst Follower zu generieren, wie man mit Kommentaren umgeht und wie schwer es ist, mit erfolgreichen YouTuber*innen in Kontakt zu treten.

»Kinder im Netz« (SRF, 8.5.2019)

Hier ein kleiner Tipp, wie man sich von Likes unabhängig macht: Für den Chrome- und den Firefox-Browser gibt es kostenlose Add-Ons, die Likes und andere »Beliebtheitsmesser« auf Instagram, Twitter und Facebook ausblenden (z. B. den Demetricator). Vielleicht ist es ein Experiment wert, diese Add-Ons zu installieren und sich quasi frisch und unbeeinflusst Inhalte anzuschauen, um dann zu entscheiden, ob man sie gut und bereichernd findet oder eher nicht.

Denn ob ein Beitrag viele Likes bekommt, hängt nicht unbedingt von der Qualität ab. Das macht das Spiel »Viral oder egal?« aus der Show Neo Magazin Royale von Jan Böhmermann sehr anschaulich. Da werden Videoclips gezeigt, und die Spieler*innen müssen raten, wie viele Klicks das Video wohl hat. Wer näher an der tatsächlichen Zahl ist, bekommt einen Punkt.

Dieses Kapitel schreibe ich übrigens ausschließlich, um mir den Traum zu verwirklichen, den ich als Psychologiestudentin hatte: einmal den Namen Mihály Csíkszentmihályi fehlerfrei ausschreiben!

Mihály Csíkszentmihályi (sprich: Mi-hai Tschick-Sent-Mi-hai-i) hat nämlich den Begriff »Flow« geprägt. Flow bezeichnet das als beglückend erlebte Gefühl eines mentalen Zustandes völliger Vertiefung und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit (wer kennt das Gefühl nicht aus dem Job? *husthust*). Claudia Schmidt beschreibt es auf flowseeker.de folgendermaßen: »Fast so als wenn du in einer Blase sitzen würdest, nimmst du die Dinge um dich herum nicht mehr richtig wahr. Sie werden zum Hintergrundrauschen, so wird Zeit und Raum relativ. So können sich Momente wie Stunden anfühlen oder Stunden in Bruchteilen einer Sekunde vergehen. […] Du gehst restlos in der Tätigkeit auf, vergisst zu essen und bist wie in einem Rausch. […] Noch dazu fühlst du dich großartig und erfüllt.« 130

Demnach ist Flow ein Zustand, der sich gut anfühlt und deshalb durchaus erstrebenswert ist. Nach Csíkszentmihályi tritt Flow ein, wenn wir zum Beispiel ein klares Ziel haben, unsere Fähigkeiten genau der Herausforderung entsprechen und wir intrinsisch motiviert sind (etwas also von uns aus wollen).

Kinder rutschen oft einfach so in einen Flow-Zustand. »[Sie] haben sie noch problemlos, diese Momente des ›Flow‹«, schreibt Susanne Mierau auf geborgen-wachsen.de, »in denen ihr Handeln einfach dahinfließt, in denen sie sich ganz einer Sache hingeben und ihr Bewusstsein gar nicht mehr zu trennen ist von der Handlung. […] Alles andere in der Umgebung wird vergessen. […] Eine Ermahnung, eine Stimme von außen wird tatsächlich nicht wahrgenommen, so sehr sind sie konzentriert. […] Der Antrieb für dieses Handeln liegt in ihnen selbst. Ihr Forscherdrang verleitet sie dazu, sich dieser Neugierde hinzugeben. Es beobachtet, erprobt, nimmt Grenzen wahr und testet sie aus. Was kann ich? Was kann ich nicht?« 131

Kinder können im alltäglichen Spiel aufgehen. Sie sind in ihr Autospiel versunken, in das Aufbauen von fantastischen Gebäuden, ins Malen. Sie haben kein Gefühl dafür, was Zeit ist. »Noch 15 Minuten« ist eine Aussage, deren Inhalt höchstens abstrakt und wie aus der Ferne wahrgenommen wird.

Wir haben in unserem Haushalt Kinder, die leseverrückt sind. Sie lesen und lesen und lesen – und wenn alle Bücher gelesen sind, fangen sie von vorne an. Sie wollen zum Einschlafen lesen, sie wollen früher geweckt werden, damit sie vor der Schule lesen können, sie vergessen ihre Hausaufgaben, weil sie den ganzen Nachmittag lesen, und diese fallen ihnen erst wieder ein, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Über das Lesen vergessen sie Raum und Zeit.

Besonders schnell kann sich ein Flow-Zustand beim Computerspielen einstellen. Denn da sind alle Voraussetzungen gegeben: Das Spielziel ist klar, die Spieler*innen sind eigenmotiviert, sprich, da ist niemand, der von außen befiehlt: »So, Kind, du spielst JETZT sofort mindestens EINE Stunde dieses Spiel!«, und dank Vorerfahrung und Spieldesign gibt es idealerweise ein Gleichgewicht zwischen Spielherausforderung und Fähigkeiten. Die optimale Mischung aus Anspannung und Belohnung. Handlung und Bewusstsein verschmelzen, und alle Aufmerksamkeit richtet sich auf das Computerspiel aus. In diesem fokussierten Zustand die Außenwelt wahrzunehmen ist gar nicht so einfach.

Zudem erleben sich Kinder und Jugendliche beim (Computer-)Spielen als selbstwirksam, das heißt, sie können eine schwierige Situation oder Herausforderung aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen. Sich selbstwirksam zu erleben ist ein gutes Gefühl und beeinflusst das Selbstbewusstsein auf lange Sicht positiv. Aus jedem Erfolg ziehen wir die Erfahrung, dass wir etwas schaffen können, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, auch die nächste Herausforderung optimistisch anzugehen.

Kein Wunder also, dass Kinder und Jugendliche manchmal total versunken, fast schon apathisch vor einem Computerspiel sitzen. Es liegt in ihrer Natur, in Dingen aufzugehen und alles um sich herum zu vergessen.

Da fällt es tatsächlich manchmal schwer, aus diesem Zustand wieder aufzutauchen – insbesondere wenn das nicht eigenmotiviert geschieht, zum Beispiel weil ein Spannungsbogen abgeschlossen ist und das Kind selbst entscheidet aufzuhören. Klassischerweise sind es Erwachsene, die gerne wollen, dass das Kind »Jetzt sofort!« mit dem Spielen aufhört. So reagieren manche Kinder gereizt oder wütend auf diese Störung (»Abendessen!«). Das wiederum liegt an einem durcheinandergeratenen Kontrollmechanismus im präfrontalen Cortex. Geht das Gehirn im Flow-Zustand auf Standby, kann der Kontrollmechanismus, vor allem bei jüngeren Kindern, aussetzen. Auf einen störenden Außenreiz wird folglich unkontrolliert (wütend) reagiert.

Diese teils aggressiven Verhaltensweisen deuten Eltern oft als eine Art Entzugserscheinung. Auch werden Flow-Zustand und Sucht oft fälschlicherweise gleichgesetzt, was zum Teil daran liegen mag, dass man als erwachsener Mensch so schwer und so selten in einen Flow-Zustand gerät, dass einem dieser Zustand fremd und gefährlich erscheint. Äußere Zwänge, die ewige To-do-Liste im Kopf, Zeitmangel. All das erschwert es Erwachsenen enorm, in den Flow zu kommen. Das ist sehr schade – denn ist es nicht wunderbar, den Kopf total frei zu haben und in einer Sache aufzugehen? Wahrscheinlich gelingt es den meisten Erwachsenen noch am ehesten beim Sport, Flow zu erleben. Aber selbst das ist leichter gesagt als getan. Ich habe es wirklich jahrelang mit Joggen versucht. Nur fühle ich mich beim Laufen nie eins mit meinem Atem und meinem Körper. Mir tut alles weh. Schneller zu laufen liegt vielleicht meinem Muskelapparat, nicht aber meinen Lungen. Und wenn ich so laufe, dass ich keine Atemprobleme habe, gerät motorisch alles durcheinander.

So etwas wie Flow erlebe ich, wenn ich an kinderfreien Tagen Bügelperlenbilder mache. Ja, richtig gelesen: Bügelperlenbilder. Kann ich sehr empfehlen, vor allem wenn keine Kinder dabei sind. Ein Bild planen, sich ein Ziel setzen und dann einfach machen. Man muss sich auf die klitzekleinen Perlen konzentrieren, sie aufnehmen und auf die Steckplatte balancieren. Am Ende bügelt man das Kunstwerk, ohne es vorher versehentlich herunterfallen zu lassen – und selbst wenn … Dann flucht man, aber man muss nicht in tränengefüllte Augen eines Kleinkindes schauen, weil man gerade die Arbeit von zwei Stunden hat fallen lassen. Man hasst einfach kurz sich selbst, fühlt sich aber keiner weiteren Person gegenüber schlecht.

Neben der Fähigkeit von Kindern und Teenagern, leicht in einen Flow-Zustand zu kommen, halte ich die Kindheit und Jugend generell für eine Phase, in der man enthusiastisch in Themen versinken kann. Ich habe als Kind wie irre gelesen, mir Stunden und Tage mit Point-and-Click-Adventures um die Ohren gehauen, und ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden ich als Jugendliche vor Trash-TV wie Big Brother und Popstars verbracht habe.

Es ist normal, als jugendlicher Mensch Dinge exzessiv zu tun. Zur Jugend gehört auch das Ausprobieren. Plötzlich darf und kann man etwas, was einem vor ein paar Jahren noch verwehrt, zu gefährlich, zu kompliziert war. Neue Welten tun sich auf. Die Abhängigkeit von den Erwachsenen löst sich Stück für Stück. Endlich frei! Klar, dass da ausprobiert und ausgekostet wird, denn man ist eben noch nicht so eigenverantwortlich wie später als erwachsener Mensch.

Hier nochmals kurz zusammengefasst:

Wenn sich Eltern ob der Maßlosigkeit des jugendlichen Handelns sorgen, hilft es vielleicht, diese fünf Aspekte im Kopf zu haben und sich bewusst zu machen, dass Computerspiele den Flow begünstigen, Selbstwirksamkeit fördern sowie das Bedürfnis nach sozialen Kontakten (gemeinsames Spielen mit anderen Jugendlichen) und Anerkennung befriedigen. Möchte man, dass Kinder und Jugendliche weniger Computerspiele spielen, muss man ihnen Alternativen bieten, die ebenfalls all das bieten.

Weil viele Eltern so sehr fürchten, ihr Kind könne süchtig werden, erwägen sie, seinen Internetkonsum zu kontrollieren und zu regulieren. Das halte ich für keine gute Idee.

Als unser zweites Kind eingeschult wurde, wollte es unbedingt allein in die Schule gehen. Genau genommen haben wir es überreden müssen, dass wir es zur Einschulungsfeier begleiten dürfen. Das sei doch nicht nötig, wir wüssten doch schon vom ersten Kind, wie so eine Einschulung ablaufe, da passiere nun auch nichts anderes, zumal es dieselbe Schule sei. »Ich bin jetzt wirklich alt genug, auch mal was ohne euch zu machen.« Da hatte das Kind natürlich recht. Jedenfalls im Prinzip. Die Schule ist zu Fuß problemlos zu erreichen, und es ist auch keine gefährliche Straße zu überqueren. Also eigentlich kein Problem für Sechsjährige. Dennoch nahmen wir an der Einschulung teil, und als der erste reguläre Schultag nahte, ging ich den Weg einige Male zusammen mit dem genervt stöhnenden Kind. Danach ging es »alleine«. In Anführungszeichen deshalb, weil ich zunächst noch heimlich hinterherschlich.

Von da an ließ ich das Kind auch andere Dinge allein machen. Es ging zum Beispiel allein auf den Spielplatz, was zur Folge hatte, dass ich aufgeregte Anrufe anderer Eltern bekam, sie hätten unser Kind total allein (vermutlich unter 20 bis 30 anderen Kindern) auf dem Spielplatz gesehen. Ob es das denn dürfe?

»Ja, das darf es.« Auch der Spielplatz liegt ganz in der Nähe unserer Wohnung. Den Weg kennt das Kind quasi seit der Geburt. Zusammen waren wir mindestens 300-mal dort.

Tatsächlich dürfen unsere Kinder ziemlich viel allein. Mit scharfen Messern schneiden (vielleicht nicht unbedingt mit einem Damastmesser, aber durchaus schon als Dreijährige), mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Gegend fahren, allein ins Freibad. Meistens machen sie einen Vorschlag, und ich lasse mir dann erklären, wie sie es machen wollen, und wenn es mir plausibel erscheint, lasse ich sie machen. Nicht selten sitze ich dann zu Hause und frage mich, ob ich nun die entspannteste oder die leichtsinnigste Mutter der Welt bin, aber bislang – toi, toi, toi – verlief alles ohne größere Zwischenfälle.

Kinder brauchen Freiräume. Sie brauchen Privatsphäre – und auch ein bisschen Nervenkitzel. Zu einer gelungenen Entwicklung gehört es, immer mehr Aufgaben eigenständig zu bewältigen. Kinder müssen sich selbstwirksam erleben können, und das geht nun mal am besten, wenn sie Dinge allein tun können. Das gibt ihnen das Gefühl, Kontrolle über ihr eigenes Leben zu haben.

Natürlich könnte man bei Unternehmungen Dutzende Vorkehrungen für den Fall der Fälle treffen. Das Handy mitgeben, falls sie sich verlaufen. Die Telefonnummer auf den Arm schreiben. Die anderen Eltern bitten, immer ein Auge aufs Kind zu haben. Je nach Situation sollte man tatsächlich über so etwas nachdenken. Allerdings bin ich der Meinung, dass zu viel Vorsicht und zu viel Sicherheit Kinder daran hindern, sich zu entfalten und zu lernen.

Wer wie viel über mich weiß

Meine Eltern Meine Freund*innen Google

@katjaberlin für #nur30min

Meine Kinder sind schon mit der U-Bahn von A nach B gefahren, bevor sie ein Handy hatten. Ich habe ihnen den Weg erklärt und dann gesagt: »Wenn du aus der U-Bahn rauskommst, musst du in Fahrtrichtung laufen und dann den rechten Ausgang nehmen. Wenn du nach oben kommst, siehst du einen Blumenladen, da läufst du geradeaus. Sollte was schiefgehen, gehst du einfach wieder zurück und probierst einen neuen Ausgang. Es gibt vier Stück. Du hast keinen Zeitdruck. Wenn es irgendwie gar nicht klappt, fährst du wieder zurück nach Hause.«

Wir laufen zusammen Wege ab, und ich zeige ihnen, wie man sich orientiert. Hier das Hochhaus, da der Zooladen mit den niedlichen Kaninchen, am Garten mit den Stockrosen links abbiegen. Auf dem Rückweg alles umgekehrt: Stockrosen, Kaninchen, Hochhaus.

Wenn die Kinder die Verantwortung haben, selbst zurückfinden zu müssen, sind sie ganz bei der Sache und viel aufmerksamer, als wenn ich ihnen ein Handy in die Hand drücke und sage: »Hier, ruf an, wenn was ist.«

Selber verantwortlich zu sein verändert das Verhalten. Dinge selbst zu schaffen gibt Selbstbewusstsein.

Was das mit digitalen Medien zu tun hat?

Da die Angst vor Sucht und anderen Gefahren wie inadäquaten Inhalten so groß ist, suchen viele Eltern die Lösung in sogenannter Kontrollsoftware. Aus verschiedenen Gründen halte ich nichts von diesen Apps, die Kinder kontrollieren, die filtern und/oder Internetzeit begrenzen. Dabei werfe ich bewusst alle Apps in einen Topf, denn sie sind immer nur eine Krücke. Eine Krücke, weil man beispielsweise ein junges Kind davor schützen möchte, versehentlich auf etwas Verstörendes zu stoßen. Eine Krücke, weil man sich weder mit den Inhalten noch mit den kindlichen Bedürfnissen und Interessen auseinandersetzen will. Letztlich ist jede dieser Apps nur eine Krücke, weil sie Pseudosicherheit vermittelt.

So gibt es beispielsweise Apps, die Eltern informieren, sobald ihr Kind eine App auf sein Gerät herunterlädt. Eigentlich damit die Eltern die App prüfen und sich dann ein Urteil bilden, ob die App angemessen ist oder nicht. Die Realität sieht oft anders aus: Eltern bekommen eine Nachricht über den Download – und das war’s. Es wird nicht geprüft, wie die neue App mit privaten Daten umgeht, ob sie den Standort verrät, ob sie eine Chatfunktion hat etc. Wenn die App nicht gerade »Pornofilme kostenlos« oder »Töten, töten, töten« heißt, wird sie einfach durchgewunken. Mit diesem Kontrollmechanismus ist also rein gar nichts gewonnen.

Auch andere technische Hilfsmittel sind nahezu albern. Da konfigurieren Eltern den WLAN-Router so, dass er den Zugang zum Internet nur zu bestimmten Zeiten zulässt, ohne zu wissen, dass bestimmte Spiele ohnehin offline funktionieren, wie billig eine 10-GB-Prepaidkarte für das Handy ist und haben noch nie von Tethering gehört. Sie haben auch keine Ahnung, wie pipieinfach es ist, die Gerätesperre zu umgehen, indem man auf YouTube nach »Internetsperre umgehen« sucht und seinem Gerät eine neue MAC-Adresse zuweist. Das Witzige daran: Man muss nicht einmal wissen, was eine MAC-Adresse überhaupt ist oder was sie tut. Man macht einfach das, was im Tutorial gezeigt wird – und ohne irgendwas verstanden zu haben, ist die Internetsperre deaktiviert.

Sperren und Filter sind nur eine andere Art des Laisser-faire. Und ganz ehrlich: Wenn euer Kind die Software ausgetrickst hat, dann gratuliert ihm, denn es hat Medienkompetenz bewiesen und ist schon deutlich fitter, als ihr es eingeschätzt habt.

Bis zu einem gewissen Alter sollte man seine Kinder nicht allein im Internet lassen, sondern sie begleiten. Auch sollte man sie bereits vor der Nutzung auf mögliche Situationen hinweisen. Stößt ein Kind völlig unvorbereitet auf ein Gewaltvideo, ist der Schock doch viel größer, als wenn ihr dem Kind vorher gesagt habt: »Hier, schau dir Pokémon-Tutorials an, aber klicke nicht irgendwelche anderen Videos, denn da drin können Sachen vorkommen, die dir Angst machen. Und wenn du aus Versehen trotzdem sowas siehst, schnell Hand draufhalten, ausmachen, aus dem Raum gehen und mich rufen.«

Um Kinder bei der Suche vor unerwünschten Suchergebnissen zu schützen, wird oft die Kindersuchmaschine fragFINN.de empfohlen, in deren Suchergebnisse nur kindgerechte, von Medienpädagogen überprüfte Internetseiten auftauchen. Doch so sinnvoll fragFINN.de theoretisch ist: Das Suchverhalten von Kindern hat sich gegenüber dem von Erwachsenen verändert. Wo wir googeln (lieber »duckduckgoen« h)), geben Kinder und Jugendliche ihre Fragen einfach auf YouTube ein. Für Kinder, die gerade lesen und schreiben gelernt haben und sich noch von ihren Eltern anleiten lassen, mag fragFINN vorübergehend eine Alternative sein. Doch sobald die Kinder selber entscheiden können, welche Seite sie ansteuern, geben sie ihre Fragen lieber in YouTube ein.

Und habt ihr mal darüber nachgedacht, was die Apps, welche die Aktivitäten eurer Kinder protokollieren, über eure Kinder wissen? Sie wissen, wann und wie oft euer Kind online geht. Sie wissen, welche Seiten das Kind besucht. Gegebenenfalls zeichnen diese Apps sogar Bewegungsprofile auf und tracken per GPS den Standort. Fragt sich, wie gut die verschiedenen App-Anbieter all diese Daten sichern. Seid ihr sicher, dass diese Daten nicht weitergegeben werden? Wenn euch schon unwohl ist bei dem Gedanken, dass IoT-Staubsauger den Grundriss eurer Wohnung aufzeichnen und weitergeben könnten, wie fühlt sich das erst bei den Daten eurer Kinder an?

Außerdem sind Filter-, Regulier- und Ortungsapps grundsätzlich übergriffig. Im Grundschulalter mögen Kinder solche Apps vielleicht noch tolerieren, doch spätestens in der Pubertät wird es dann schwierig. Ist es nicht viel schöner, Kindern verantwortungsvolles Verhalten zuzutrauen? Im Abschnitt »Kinderfotos im Netz!?« (p Seite 142) bin ich bereits auf das Thema »Kinder und Privatsphäre« eingegangen. Die Studie »Kinder. Bilder. Rechte.« des Deutschen Kinderhilfswerks fasst das Thema wie folgt zusammen: »Die Kinder haben ein recht klares Gefühl dafür, wann sie Fotos von sich machen lassen wollen und unter welchen Umständen sie damit einverstanden sind, wenn Bilder von ihnen mit anderen geteilt werden sollen.« 132 Dabei haben Kinder durchaus eigene Kriterien. Sie überlegen beispielsweise, wie viel Vertrauen sie gegenüber den Adressaten haben, sie bewerten die Erkennbarkeit und das Beschämungspotenzial. Die Studie zeigt auch deutlich, dass Kinder und Eltern bei ihren Abwägungen nicht unbedingt zum gleichen Urteil gelangen. Denn Kinder empfinden viel mehr Fotos als problematisch als ihre Eltern. Eltern tauschen sich oftmals nicht aktiv mit ihren Kindern aus. Das hat zur Folge, dass ihnen diese Diskrepanz gar nicht bewusst ist. Leider kommt es aber auch immer wieder vor, dass Eltern die Einschätzung ihrer Kinder einfach ignorieren und die Bilder trotzdem veröffentlichen.

Die Frage der Privatheit stellt sich ebenfalls, wenn es um Passwörter geht. Erst kürzlich habe ich die Folge »Spying or Parenting – Do We Need to Respect Our Kids’ Digital Privacy?« i) des Podcasts Their own Devices gehört. Darin unterhalten sich vier US-amerikanische Eltern darüber, dass sie natürlich die Passwörter ihrer Kinder zu allen Social-Media-Accounts haben; es sei ihnen sonst viel zu unsicher mit diesem Internet. Ich war entsetzt. Vor allem über die Einigkeit der vier Erwachsenen. Selbstredend haben Kinder kein Recht auf Privatsphäre! Es sei gar elterliche Pflicht, alles zu überwachen, was die Kinder online machen.

So extreme Positionen habe ich in Deutschland zum Glück noch nicht gehört. Allerdings ist es hierzulande auch ziemlich normal, den Browserverlauf regelmäßig zu checken; und immer wieder bekomme ich mit, dass wie selbstverständlich private Nachrichten auf Messenger-Diensten gelesen werden.

Die DKHW-Studie stellt fest, dass es sich bei dieser Form der Überwachung um eine hilflose Reaktion auf das elterliche Nachgeben handelt, nachdem der Peerdruck zu hoch geworden war, so dass zum Beispiel WhatsApp erlaubt wurde, obwohl Kinder in Deutschland diese App laut AGB erst ab 16 Jahren benutzen dürfen. Das gilt auch für andere Plattformen. Es folgt ein Unwohlsein, das nicht zuletzt aus der eigenen Unwissenheit resultiert. Dieses Unwohlsein »versuchen die Eltern durch teils tiefe Eingriffe in die Privatsphäre des Kindes schützend zu begrenzen. Sie lassen sich von den Kindern Passwörter der sozialen Netzwerk-Accounts geben, durchsuchen das Smartphone des Kindes regelmäßig inklusive der gesandten WhatsApp-Nachrichten und Chatverläufe, finden durch die Standortabfrage von Snapchat den Aufenthaltsort der Kinder heraus oder überprüfen mit Hilfe von Kontroll-Apps, was das Kind genutzt und mit wem es was kommuniziert hat.«

Höchst unethisch ist es, wenn die Kinder nicht wissen, dass solche Apps installiert wurden, und sie der Verwendung nicht zugestimmt haben. Selbst wenn das Kind sein Okay gegeben hat, kann das Getracktwerden sich negativ auf die Psyche des Kindes auswirken. Denn wird ein Kind permanent überwacht, dann manifestiert sich in ihm der Glaube, dass man ihm nicht vertraut bzw. ihm nichts zutraut. Das ist weder förderlich für das Selbstbewusstsein noch für das Vertrauen in sich selbst und die eigenen Handlungen.

Kinder haben Rechte – in diesem Fall das Recht auf Privatsphäre, wie in Artikel 16 der UN-Kinderrechtskonvention festgehalten. Demnach müssen Eltern nicht alles wissen! Sie dürfen ihren Kindern nicht hinterherschnüffeln, indem sie zum Beispiel ungefragt an das Smartphone des Kindes gehen und darin lesen oder gezielt den Browserverlauf eines Computers absuchen. Ein persönliches Endgerät zu nehmen und zu inspizieren ist genauso übergriffig und falsch, wie heimlich das Tagebuch anderer Menschen zu lesen. Darüber hinaus haben Eltern kein Recht darauf, die Passwörter ihres Kindes zu bekommen. Für E-Mails und andere Nachrichtendienste gilt das Briefgeheimnis.

Bei allen Arten von Kontrolle, ob mit oder ohne Einwilligung, schwingt für mich zusätzlich das unangenehme Gefühl mit, dass wir unseren Kindern vermitteln, Überwachtwerden sei normal und sorge für Sicherheit. Ein trügerisches Gefühl, auch im gesamtgesellschaftlichen Rahmen. Und ich halte es für besonders problematisch, das von jenen zu lernen, zu denen man in enger Beziehung steht. Ich möchte die Überwachungsdebatte an dieser Stelle nicht führen, aber doch festhalten:

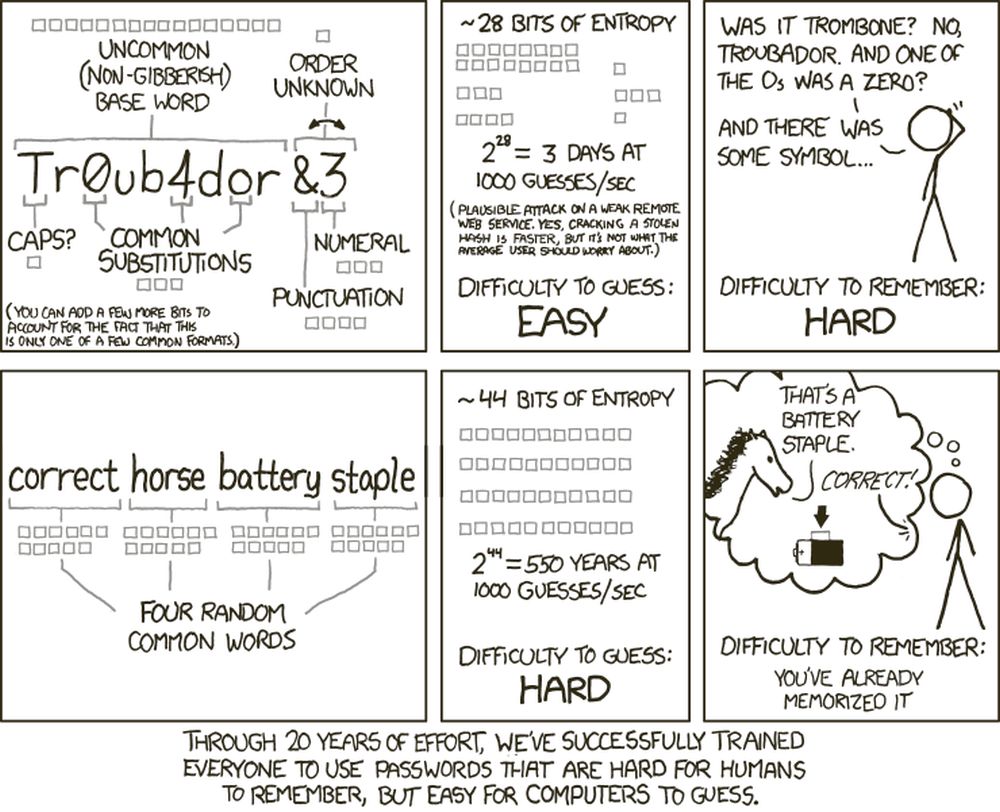

Wenn Kinder eine soziale Plattform wie Instagram nutzen wollen, bevor sie das laut AGB nötige Alter erreicht haben, kann es einen Kompromiss darstellen, sich einen Account und somit auch das Passwort zu teilen. j) Hat das Kind jedoch eigene Accounts, sollte man ihm beibringen, dass Passwörter eine höchst wichtige Angelegenheit sind, die man in der Regel nicht teilt. Auch sollte man dem Kind klarmachen, dass sichere Passwörter vor allem lang sind. »MirhatunserletzterSommerurlaubanderOstseegefallen« ist weitaus schwieriger zu knacken als ein sechsstelliges Passwort mit Ziffern und Sonderzeichen.

Quelle: Randall Munroe; xkcd.com

Wollt ihr die Privatsphäre eurer Kinder bestmöglich schützen, dann bringt ihr eurem Kind am besten gleich bei, Passwortmanager zu benutzen, und weist darauf hin, dass es in jedem Fall die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen sollte. Das bedeutet, man kann sich nur einloggen, wenn man das Passwort und einen zweiten, unabhängigen Code eingibt, der zum Beispiel in einer App generiert wird, die wiederum auf dem Smartphone installiert ist und das somit als Token fungiert. Ohne diesen zweiten Code kein Login. Hackt also jemand das Passwort, kann er sich trotzdem nicht einloggen, weil ihm der zweite Code fehlt.

Vorteil des Smartphones als Token: Man hat es meist ohnehin dabei. Bevor ihr jetzt ungläubig nach Luft schnappt: Natürlich könnt ihr auch eigene Token wie Yubikey benutzen. Aber ob das das Richtige für Kinder ist, die auch gerne mal sieben Trinkflaschen im Jahr verschludern, könnt ihr euch ja ausrechnen.

Auch sollte man Kindern beibringen, ihre Endgeräte per Code zu sichern. Ungesicherte Endgeräte sind auch bei Erwachsenen ein absolutes No-Go, weil Unbefugte so jegliche Art von Software darauf installieren können. k) Es ist außerdem wichtig, Systeme immer up to date zu halten, um Sicherheitslücken, so gut es geht, auszuschließen. Fraglos gibt es zu dem Themenkomplex Sicherheit noch so manches zu sagen, aber es ist schon viel gewonnen, wenn bestimmte Mindeststandards eingehalten werden.

Auf Sucht kann man nicht kulturoptimistisch schauen, aber:

a) Eine von Bündnis 90/Die Grünen beauftragte Studie hat im Dezember 2018 gezeigt, dass selbst Albanien eine bessere Netzabdeckung hat als Deutschland (https://www.t-online.de/digital/id_85008568/lte-netz-in-albanien-ist-besser-als-in-deutschland.html).

b) International Classification of Diseases, 11. Revision vom Mai 2019

c) Übersetzung: Es gibt andere Mechanismen in Spielen, die wie Glücksspiel wirken, von Lootboxen bis hin zu buchstäblichen Spielcasinos mit virtuellen Spielautomaten, die Menschen dazu verlocken, viel länger im Spiel zu bleiben, als sie eigentlich wollen.

d) Übersetzung: Der allergrößte Teil […] wird nicht süchtig nach Computerspielen. Abgeleitet von einigen der besten Studien sind 1 bis 3 Prozent der Gamer*innen gefährdet.

e) Übersetzung (Philippe Wampfler, S. 51): Jedes Mal, wenn wir eine Nachricht erhalten, wird unser Dopamin-Belohnungsmechanismus aktiviert, da unser Wunsch nach sozialer Vernetzung so stark in unserem Hirn ausgebildet ist.

f) also known as

g) geschätztes Jahreseinkommen über Werbeeinnahmen: > 500.000 Euro

h) www.duckduckgo.com ist eine Alternative zu Google, die Datenschutz in den Vordergrund stellt.

i) Übersetzung: Ausspionieren oder Erziehungsverantwortung wahrnehmen – müssen wir die digitale Privatsphäre unserer Kinder respektieren?

j) Alle Systemadministrator*innen bitte ich, die Augen und Ohren zu schließen.

k)Ich empfehle den Vortrag »Stalking, Spy Apps, Doxing: Digitale Gewalt gegen Frauen« von Anne Roth, gehalten auf dem 35. Chaos Communication Congress (auch wenn er nicht direkt etwas mit Kindern zu tun hat).