Woran man erkennt, dass man alt ist

Man bekommt graue Haare Man sieht schlechter

Man hat noch einen Facebook-Account

@katjaberlin für #nur30min

Auf das Schreiben dieses Kapitels habe ich mich richtig gefreut. Ich hatte mir nämlich vorgenommen, pro Tag mindestens ein Kapitel zu schaffen. Heute werde ich mein Ziel auf alle Fälle erreichen, denn die Kurzzusammenfassung in Sachen Facebook und Twitter lautet: komplett irrelevant für eure Kinder!

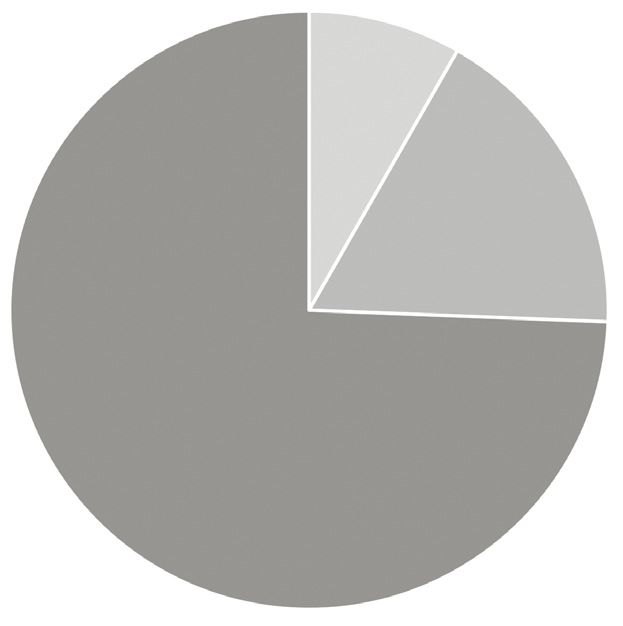

Laut der JIM-Studie 2018 134 geben nur 6 Prozent der 12- bis 19-Jährigen Facebook als beliebtestes Internetangebot an. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Beliebtheit von Facebook zudem mehr als halbiert.

Facebook selbst hat 2 Milliarden Nutzer*innen weltweit und mehr als 32 Millionen in Deutschland. 135 Allerdings sind da vor allem Erwachsene, weshalb sich die Kinder rargemacht haben. Was gibt es Peinlicheres, als mit Mami oder Papi auf Facebook befreundet zu sein? Je mehr Eltern irgendwo sind, desto weniger Kinder. Umgekehrt: Wie viele Erwachsene kennt ihr, die auf Snapchat, TikTok oder Tellonym sind?

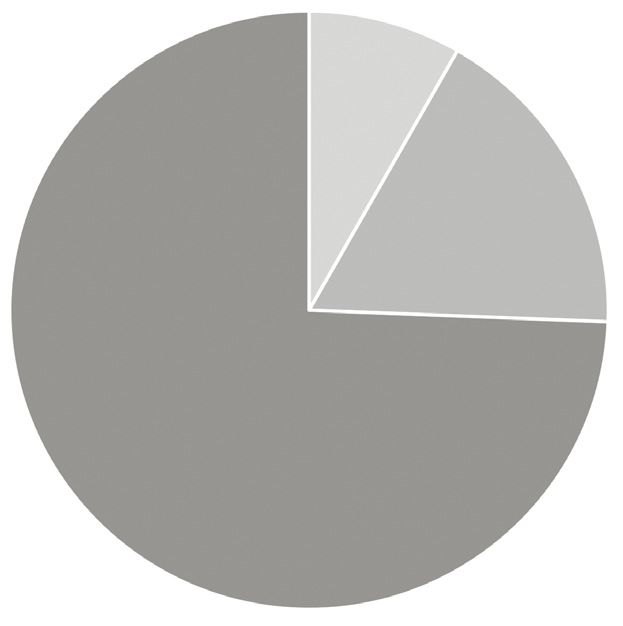

Ähnlich sieht die Statistik übrigens für Twitter aus. Lediglich 3 Prozent der 12- bis 19-Jährigen nennen in besagter JIM-Studie Twitter als beliebtestes Internetangebot. Was die tägliche Nutzung angeht, stellt die Studie fest: »Twitter bleibt nach wie vor eine Nischen-Plattform und wird nur von acht Prozent der Jugendlichen regelmäßig genutzt.« Auch die ARD/ZDF-Onlinestudie 2018 zählt nur 5 Prozent Nutzer*innen zwischen 14 und 19 Jahren, die Twitter täglich nutzen. 136

Alle Themen in puncto Medienerziehung, die insbesondere für Facebook relevant sind, werden in anderen Abschnitten behandelt: Datenschutz bei WhatsApp (p Seite 69), Bild- und Urheberrechte bei TikTok (p Seite 116). Lediglich das Thema Fake-News gehört eindeutig hierher, weil es speziell für diese beiden Plattformen (aber auch für YouTube) eine Rolle spielt.

»N. hat sich heute schon zweimal Eis aus dem Gefrierfach genommen!«, ruft eines unserer Kinder am Abendbrottisch, als ich vorschlage, heute Nachtisch zu essen. »Fake-News!«, schreit N. halb lachend zurück. Läuft eine Konversation so ab, können wir Eltern uns sicher sein: N. hat sich heute mindestens zweimal aus dem Gefrierfach bedient.

Was die Kinder hier nämlich halb im Spaß machen, ist, Donald Trump zu imitieren, der mit Vorliebe die US-amerikanische Presse in Großbuchstaben auf Twitter beschimpft, wenn die etwas berichtet, das ihm nicht in den Kram passt. Unsere Kinder persiflieren also Trump am Abendbrottisch und gestehen auf der konnotativen Ebene ein, dass die ursprüngliche Aussage eigentlich stimmt.

Fake-News sind, sehr vereinfacht gesagt, Nachrichten, die nicht der Wahrheit entsprechen, sich aber Mühe geben, wie echte Nachrichten auszusehen, und die gleichzeitig von dem/der Urheber*in mit einem bestimmten, meist politischen Ziel verbreitet werden. Man kann Fake-News somit als gezielte Falschmeldungen zum Zweck der Stimmungsmache bezeichnen.

Und in der Tat: In Zeiten des Internets ist es schwierig geworden, richtig von falsch zu unterscheiden. Nicht nur für Kinder und Jugendliche. Dabei ist es für all jene, die ihre Informationen überwiegend aus dem Netz beziehen, besonders wichtig, den Wahrheitsgehalt von Nachrichten einschätzen zu können.

Zumal Informationen eben nicht nur auf (seriösen) Nachrichtenportalen gesucht werden, sondern auch in sozialen Netzwerken – und da gibt es spezifische Effekte: Stammt eine Information von einer Website, die ein/e Freund*in geteilt hat, ist man geneigt, diese als vertrauenswürdig einzuschätzen. Man überträgt das Vertrauen, das man in eine*n Freund*in hat, auf dessen Empfehlung. Spült jemand einem eine Nachricht in die Timeline, die dem entspricht, was wir ohnehin schon glauben, halten wir sie eher für wahr und teilen sie daher auch schneller.

Darum empfiehlt es sich, zusammen mit euren Kindern zu lernen, wie man Nachrichten auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft:

Und nicht zuletzt: erst denken, dann teilen! Wenn ihr euch unsicher seid, teilt die Information erst mal nicht. Viele Algorithmen sozialer Medien funktionieren so, dass mehr Likes und Reaktionen zu einem besseren Ranking führen. Wenn man also im Zweifelsfall nicht likt, kommentiert, verlinkt oder teilt, trägt man nicht zur weiteren Verbreitung bei.

Für ein besseres Verständnis von Fake-News und sofern eure Kinder schon älter als zwölf sind, empfehle ich euch das Buch »Fake News« von Karoline Kuhla. Und liebe Leser*innen: Unterstützt unabhängigen Journalismus, indem ihr für qualitativ hochwertige und vertrauenswürdige Inhalte und Nachrichtenportale im Netz zahlt, damit diese nicht aussterben.

Kulturoptimist*innen schauen auf Facebook und Twitter und sehen …