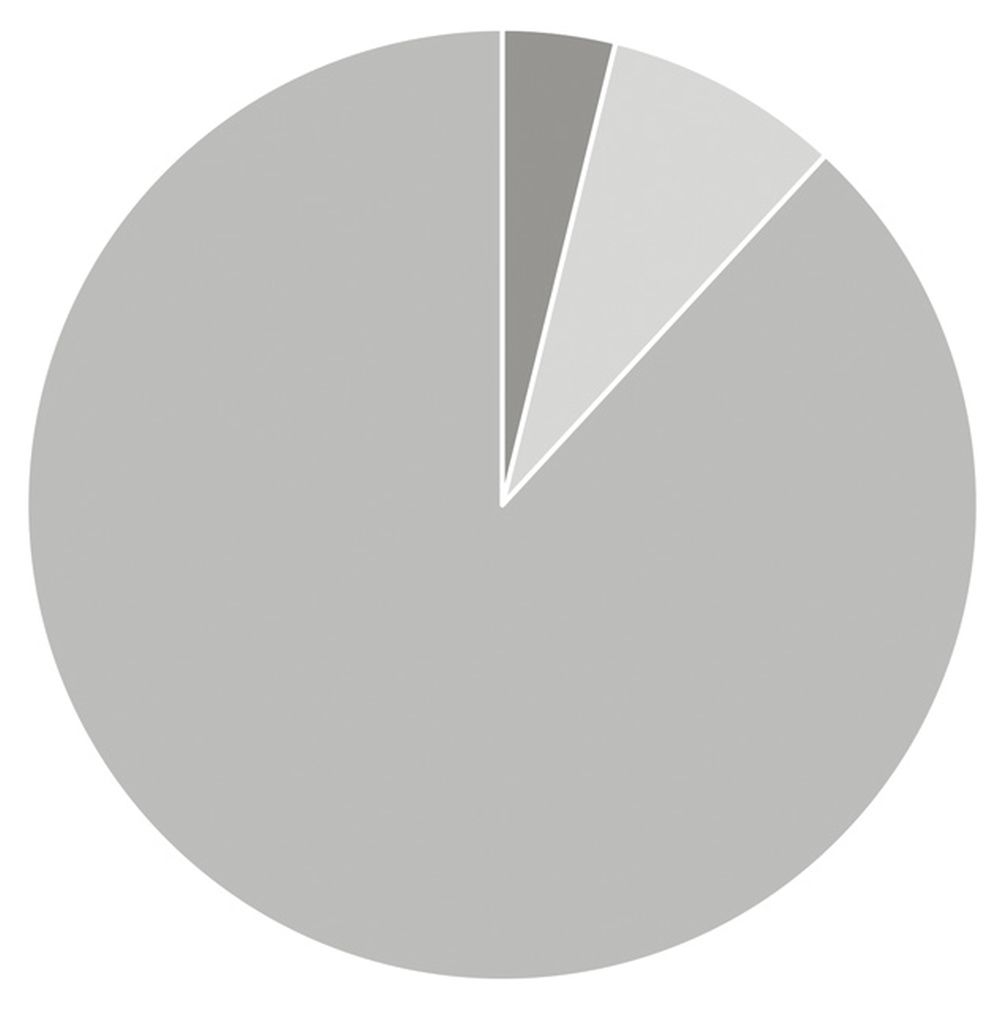

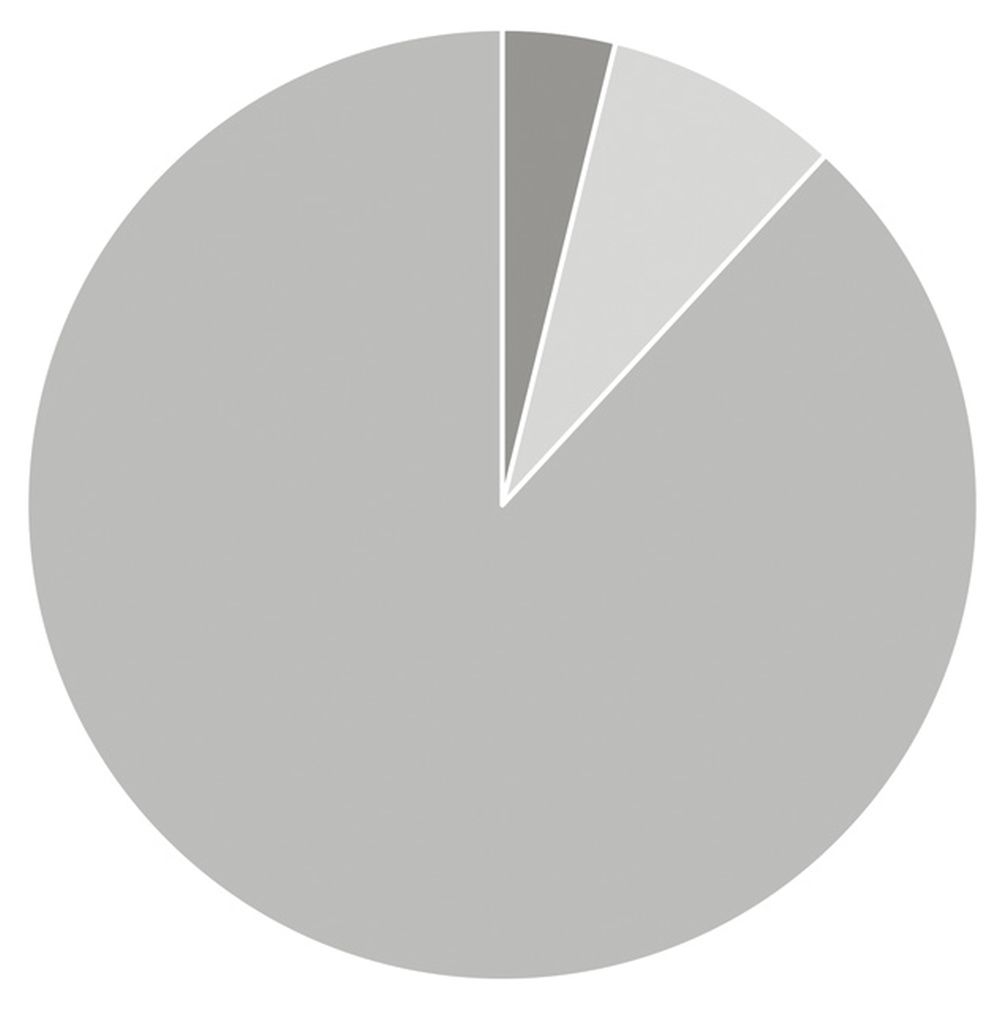

Wer in der 3. Klasse schon ein Smartphone hat

5% der Schüler*innen 10% der Schüler*innen »Alle außer mir«

@katjaberlin für #nur30min

Ich habe euch versprochen, die drängendsten Fragen zu beantworten. Nachdem die erste Frage aus der Einleitung »Machen Computerspiele und soziale Medien süchtig?« bereits ausführlich behandelt wurde (p Kapitel 7), machen wir gleich mit der nächsten weiter.

Vielen Eltern ist diese Frage deshalb so wichtig, weil mit dem Smartphone in Kinderhand ein Großteil der Kontrolle über Inhalte und Mediennutzung verloren geht. Das Kind bekommt seinen eigenen Zugang in die Welt des Internets. Jedes unserer Kinder hat kurz nach der Einschulung angefangen, regelmäßig nach einem Smartphone zu fragen. Wenn wir nachgefragt haben, was es denn mit dem Smartphone machen wolle, bekamen wir allerdings keine konkreten Antworten. Es ging erst mal nur ums Haben, weil: »Alle Kinder haben schon ein Smartphone!« Ich empfehle deshalb, beim nächsten Elternabend in die Runde zu fragen, wie viele Kinder tatsächlich schon ein Smartphone haben. In den allermeisten Fällen wird sich herausstellen, dass eben nicht alle, sondern nur wenige Kinder eins haben.

Höre ich mich unter Berliner Eltern um, gewinne ich den Eindruck, dass die meisten Kinder erst zum Wechsel auf die weiterführende Schule (in Berlin regulär nach der 6. Klasse, also mit ca. 13 Jahren) ein Smartphone bekommen. Diese Entscheidung hat meist praktische Gründe, weil die Schulwege länger werden und die Kinder sich eigenständig durch die Stadt bewegen. Laut der Bitkom-Studie »Kinder und Jugendliche in der digitalen Welt« (2019) 152 sieht es deutschlandweit etwas anders aus: Demnach haben bereits 75 Prozent der Zehnjährigen ein Smartphone. a)

Tatsächlich gibt es einen Punkt, an dem es ganz im Sinne des Kindes ist, ein Smartphone anzuschaffen, und zwar sobald etwa die Hälfte aller Freund*innen eins haben. Denn dann wandert die Kommunikation ins Digitale – und der soziale Druck steigt enorm. Wer weiterhin zur Peergroup gehören möchte, braucht wirklich ein Gerät, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Rein statistisch wird der Wunsch nach einem Smartphone also aufkommen, wenn eure Kinder etwa zehn Jahre alt sind. Bis dahin sollte der grundlegende Umgang mit dem Smartphone bereits besprochen sein, und ihr solltet mit euren Kindern auch einmal grob alle Themen (des Buches) angesprochen haben: Datenschutz, Cybermobbing, Cybergrooming, Kostenfallen …

Wesentliche Themen kann euer Kind in diesem Alter durchaus erfassen. Tatsächlich differenziert sich die sogenannte Einsichtsfähigkeit in dieser Zeit noch weiter aus und ist im Schnitt ab Vollendung des 14. Lebensjahres erreicht. Daraus leitet sich ab, dass ihr zehn-, elfjährigen Kindern zwar schon ein Smartphone geben könnt, dass ihr aber kontinuierlich über alle Themen sprechen und Ansprechpartner*in für das Kind bleiben solltet, wenn das Gerät in Benutzung ist.

Auf den Seiten von SCHAU HIN! 153 findet ihr für den grundlegenden Rahmen die hilfreiche Checkliste »Ist mein Kind reif für’s erste eigene Smartphone?« 154

| Der Zeitpunkt für das erste Smartphone ist nicht so entscheidend wie die Aufklärung im Vorfeld und das gemeinsame Einrichten des Smartphones. |

Jetzt ist es wichtig, dass ihr zum Beispiel den FOMO-Mechanismus (→ Kapitel 7) kennt und besprecht, die Push-Mitteilungen abzustellen, dass ihr gemeinsam vereinbart, wann das Smartphone abends weggelegt wird und dass es keine gute Idee ist, es abends und nachts im Kinderzimmer zu lassen, dass euer Kind weiß, was In-App-Käufe sind und dass es gruselige Kettenbriefe gibt …

Ganz sicher wird es andauernd Fragen geben, die ihr nicht ad hoc beantworten könnt. Das macht aber nichts, denn ihr könnt Suchmaschinen bedienen; und die geben auf alle Fragen Antworten. Nun weiß ich doch relativ viel über digitale Medien und Technik, und trotzdem komme ich mir gelegentlich vor wie ein Honk: Eines meiner Kinder hat zum Beispiel von einem Großelternteil ein Windows-Phone geschenkt bekommen, das mich regelmäßig in den Wahnsinn getrieben hat. Denn mein Vorwissen über Android- und Applegeräte hat hier nicht weitergeholfen. Zu meiner Erleichterung habe ich ziemlich schnell gelernt, dass sehr viele Apps einfach nicht für Windows gemacht sind und deswegen nicht funktionieren. Dass es für viele Probleme und Wünsche keine Lösung gab, lag also nicht an meiner Unfähigkeit. Betrachtet solche Herausforderungen als Flexibilitätstraining. So bleibt ihr auch unabhängig vom Betriebssystem.

Gibt man diese Frage in eine Suchmaschine ein, landet man auf diversen Seiten, die 30 Minuten pro Tag empfehlen. In Ausnahmefällen gibt es eine Regelung, die ein beliebig verteilbares Wochenkontingent von einer Stunde Medienzeit pro Lebensjahr gestattet. b)

Die im April 2019 veröffentlichte WHO-Empfehlung spricht sich für die Altersgruppe der Zwei- bis Fünfjährigen für maximal eine Stunde »sedentary screentime«, also sitzende Bildschirmzeit pro Tag aus. 155 Unter Zweijährige sollten lieber gar nichts mit Bildschirmen machen, wenn die Kinder über fünf sind, kommen weitere 60 Minuten pro Tag hinzu. Für noch ältere Kinder räumt man ein, dass schulische Tätigkeiten ebenfalls am Bildschirm stattfinden, rechnet sie aber nicht zur »sedentary screentime« hinzu.

Interessanterweise ist die WHO-Empfehlung aus einer Metastudie abgeleitet, die unter anderem zu dem Ergebnis kam: »There was no association between objectively measured sedentary time and adiposity or motor development. […] The overall quality of evidence was rated as very low.« c) Das heißt, es gibt keinen oder nur einen sehr schwachen Zusammenhang zwischen »sedentary screentime« und den vermuteten Gefahren wie Fettleibigkeit und verlangsamter motorischer Entwicklung.

Auch andere aktuelle Studien wie die der Universität Oxford von 2019 belegen diesen nicht vorhandenen Zusammenhang: »The association we find between digital technology use and adolescent well-being is negative but small, explaining at most 0.4% of the variation in well-being.« d) 156

Dennoch wird Eltern nach wie vor eine Maximalzeit ans Herz gelegt, und das WHO-Papier wird nicht müde zu empfehlen: The less, the better. e)

Damit wäre das Problem gelöst. Die komplexe Frage nach dem richtigen Umgang mit digitalen Medien wird auf die Frage der richtigen Dauer reduziert. Hat man das erst mal im Griff, sind alle Gefahren gebannt. Bleibt lediglich die lästige Dauerdiskussion mit den Kindern selbst, die (aus Gründen!) nicht selten der Ansicht sind, dass der vorgeschlagene Zeitkorridor zu gering ist.

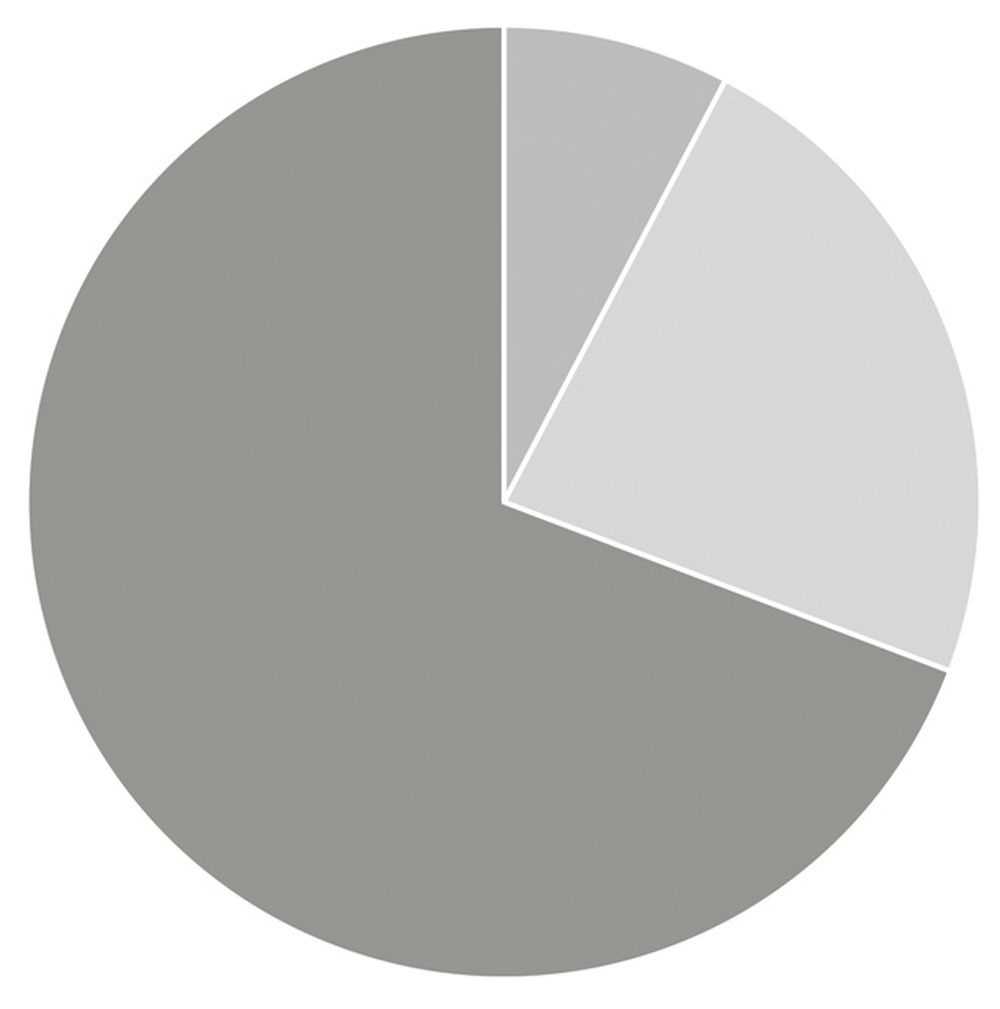

Sitzt man in einer Veranstaltung zum Thema »Kinder und digitale Medien«, so wird von den 30 Minuten Diskussionszeit, die nach einem Vortrag zur Verfügung stehen, gefühlte 20 Minuten darüber diskutiert, wie die richtige Zeitvorgabe lautet. Konservativ 20 Minuten, durchschnittlich 30 Minuten und liberal 60 Minuten, was bei einigen Erwachsenen Kopfschütteln hervorruft. 60 Minuten? Das grenzt ja schon an Verantwortungslosigkeit!

Ich sitze oft etwas ratlos da und frage mich: Wie sollen denn 30 Minuten beim Computerspielen genügen? Es gibt wirklich wenige Spiele, die man sinnvoll in 30 Minuten spielen kann. Schon gar nicht auf der PlayStation. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber unsere PlayStation muss immer, sobald sie angestellt wurde, vor Schreck ein 20-GB-Update machen. f)

Funfact übrigens: Wenn man unabhängig vom »Was« insgesamt 30 Minuten pro Tag erlaubt, ist es irgendwie sehr naheliegend, dass Kinder und Jugendliche in diesen 30 Minuten auf der Spielkonsole spielen, dabei chatten und gleichzeitig eine Serie streamen, oder? Und dann wird wieder geschimpft, dass sie sich nicht auf eine Sache konzentrieren können. Ich sag mal so: Einfach haben es Kinder und Jugendliche mit den Vorgaben von Erwachsenen auch nicht.

Ich bin für weiche Begrenzungen. Ihr erinnert euch an die Stelle hier im Buch, an der man nach 30 Minuten Lesezeit angekommen ist? Stellt euch vor, jemand bestünde darauf, dass ihr genau dann und sofort aufhört. Ist es nicht nachvollziehbar – gerade wenn das Buch besonders spannend ist (es kann ja auch ein mitreißender Roman sein, den ihr gerade lest) –, darum zu bitten, zumindest das Kapitel zu Ende lesen zu dürfen?

Für mich ist die Frage »Wie lange sollen Kinder mit Computerspielen/im Internet verbringen dürfen?« deshalb kaum zu beantworten, wenngleich der dahinterliegende Wunsch nach einfachen Regeln und Schutz des Kindes psychologisch verständlich ist.

Tatsächlich sollte nicht die Frage »Wie lange?« diskutiert werden, sondern die Frage »Was?«. Aber wer möchte schon hören: »Wie lange für Ihr Kind gut ist, kommt auf Ihren Alltag, auf das Kind und die Art der Nutzung an.« Denn dahinter liegen viele Differenzierungen, deren Klärung viel Zeit in Anspruch nimmt. Denn würden die Eltern tatsächlich genauer nachfragen, was ihr Kind im Internet macht, und es antwortet: »Twitchen«, hieße das für einige Eltern sicherlich: »Was ist Twitch? Was genau macht mein Kind da? Schaut es sich was an, oder erstellt es Inhalte? Mit wem teilt es seine Inhalte? Gibt es rechtliche Rahmenbedingungen, die zu beachten sind? …«

Dann doch lieber nach dem »Wie lange?« fragen. Das hat einen weiteren Vorteil: Egal, was die Digitalisierung noch hervorbringen wird, Eltern müssen sich damit nicht auseinandersetzen. Die Begrenzung von Medienzeit nimmt Eltern die fortwährende Aufgabe ab, sich wirklich mit dem Thema digitale Medien auseinanderzusetzen. Mit der Frage »Wie lange?« scheint zudem die Idee transportiert zu werden, dass Zeitspanne X unschädlich ist, sprich keine irreparablen Langzeitschäden verursacht, während Zeitspanne Y irgendwas kaputt macht. Ich stelle mir das vor wie bei meiner ersten Zahnreinigung: Da holte die Zahnarzthelferin am Ende eine Art Schmirgelpapier hervor, um mir die Zahnzwischenräume zu reinigen. Ich fragte, ob das nicht den Zahnschmelz zerstöre, und sie sagte: »Nein, das ist sehr feines Papier, und meine Bewegungen sind zu langsam. Das Papier entfernt jetzt nur die letzten Reste Belag. Würden Sie das jeden Tag und mit einer schnell rotierenden Maschine machen, dann würde man die Zähne schon kleiner schmirgeln.«

Uuuh. Kleingeschmirgelte Zähne will ja nun niemand. Deswegen lieber nur alle 6 Monate 2 Minuten! Dann ist es gut für mich. Mehr wäre schlecht. Dasselbe mit der täglichen Medienzeit. Jeden Tag 30 Minuten sind okay. Mehr schadet.

Zugegeben: Die Zeitregel ist verführerisch. Sie ist leicht zu verstehen, sie ist leicht umzusetzen, und sie verlangt nicht, sich immer wieder dem Thema digitale Medien zu widmen. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass dieser für uns einfache Weg nicht der beste Weg für unsere Kinder ist.

Warum fühle ich mich unwohl, wenn das Kind Stunden auf TikTok verbringt, nicht aber wenn es Lego spielt? Warum finde ich es nervig, wenn Kinder stundenlang vor YouTube hocken, nicht aber wenn sie die ganze Zeit malen? Nie käme ich auf die Idee, ins Kinderzimmer zu gehen und zu rufen: »Du spielst jetzt schon seit zwei Stunden Lego! Jetzt ist aber endlich Schluss!« Der Unterschied besteht darin, dass im einen Fall konsumiert und im anderen Fall etwas erschaffen wird. (Ein bisschen kommt das Unwohlsein aber wohl auch daher, nicht genau zu wissen, was die Kinder da im Internet eigentlich machen.)

Darum versuche ich, meine Kinder bei allem, was mit Internet zu tun hat, dazu zu ermutigen, den Anteil des reinen Konsumierens möglichst gering zu halten und den Anteil, in dem erschaffen wird, auszudehnen oder fast gar nicht zu begrenzen.

Mein jüngstes Kind malt von Herzen gerne. Zur Inspiration schaut es in Kinderbücher, betrachtet Blumen und Bauwerke – und dann malt es, was es gesehen hat.

Es bittet mich außerdem ununterbrochen, in der Bildsuche der Suchmaschine nach Dingen zu schauen: Wie sehen Suffolk-Schafe aus? Welche Arten von Wölfen gibt es? Existieren bunte Würmer? Mein Kind ist noch zu jung und kann noch nicht sicher genug schreiben, um diese Antworten allein zu recherchieren. Ich auf der anderen Seite habe weder Zeit noch Nerven, ständig all diesen Fragen nachzugehen. Irgendwann kam ich auf die Idee, dass ein Instagram-Account eine gute Kompromisslösung sein könnte. Der Plan lautete, sich gemeinsam hinzusetzen und Interessengebiete abzuklappern. Es gibt Hunderte wunderbarer Illustrator*innen, die ihre Arbeiten, vor allem aber die einzelnen Arbeitsschritte auf Instagram festhalten. Genauso viele Tierfotograf*innen sind auf Instagram vertreten, und es gibt zahlreiche Accounts, die eine tolle Mischung aus Landschaften, Tieren und Menschen zeigen, unter anderem National Geographic. Instagram ist leicht zu bedienen und, was die selbst zusammengestellte Timeline angeht, kindersicherer als Ergebnisse der Google-Bildsuche.

Den Account lege ich auf meinen Namen an, bis das Kind alt genug ist, um laut AGB einen eigenen zu haben, und nach Rücksprache mit mir kann es dort auch eigene Kunstwerke hochladen.

Und »nebenbei« sprechen wir über Bildrechte: Was und wer darf fotografiert werden? Was und wer nicht und warum?

Ähnlich funktioniert es bei uns mit Minecraft. Es ist unglaublich faszinierend, wie sehr solche Spiele die Kinder dazu motivieren, zu lernen. Welche Bauelemente gibt es? Haben sie Sonderfunktionen? Was kann man damit bauen?

Minecraft erklärt wenig, so dass im Grunde alles selbständig gelernt werden muss. Alles, was entsteht, erwächst der Fantasie und Kreativität des Kindes. Ist der Forschungsdrang erst mal geweckt, gibt es kaum noch ein Halten.

Das Internet bietet eine Menge Möglichkeiten, um aus konsumierenden Kindern produzierende Kinder zu machen:

Wenn euren Kindern das ausschließliche Programmieren auf dem Bildschirm zu langweilig ist, schaut euch mal nach programmierbarem Spielzeug um. Das gibt es auch schon für kleinere Kinder, zum Beispiel Ozobots, die man mithilfe unterschiedlicher Farben programmiert: Man malt dem Miniroboter eine Fahrbahn auf Papier und setzt ihn auf die Linie. Er fährt los und befolgt die Befehle, die per Farbabfolge aufgezeichnet sind: »beschleunigen«, »rechts fahren« oder »drehen«. 158 Weitere Beispiele sind der »Minicomputer« Calliope 159, der etwas kostspielige Dash-Roboter und die vielseitig einsetzbaren Lego-Mindstorm-Roboter.

Es gibt wirklich unzählige Einstiegsmöglichkeiten in das Thema Programmieren, und (vielleicht noch wichtiger) nicht aus jedem Kind, das spielerisch ein paar Zeilen codet, muss ein/e Software-Entwickler*in werden. Das ist auch gar nicht nötig! Programmieren hilft aber, ein grundlegendes Wirk- und Weltverständnis unseres digitalisierten Alltags zu erlangen. Menschen, die grundlegendes Programmierverständnis haben, fühlen sich der Digitalisierung nicht ausgeliefert, sondern können selbst mitgestalten und kompetent über Sinn und Unsinn bestimmter Anwendungen entscheiden.

Ich frage mich schon lange, warum Informatik nicht genau wie Deutsch, Mathe und Sachkunde ab der Grundschule unterrichtet wird. Wie sonst sollen die Kinder zu digitaler Mündigkeit erzogen werden? Selbst an den Schulen, die Computer-Unterricht bereits anbieten, handelt es sich zu 90 Prozent um eine Einweisung in gängige Windows-Produkte. Fragen Sie mal ein Grundschulkind, welche Betriebssysteme es kennt. Ich wette, dass die allermeisten passen müssen, weil sie entweder nicht wissen, was ein Betriebssystem ist, oder nicht wissen, dass es etwas anderes gibt als Windows.

Ein vorbildliches Projekt ist meiner Ansicht nach »Chaos macht Schule«, hier beschrieben von der Plattform netzpolitik.org:

»[Chaos macht Schule wirbt] für ein umfassendes Verständnis von Digitalbildung: Nicht nur grundlegende Anwendungs- und Programmierkenntnisse, sondern Mündigkeit müsse das Ziel der Schulen in Hinblick auf Medien- und Digitalkompetenz sein. Kinder und Jugendliche müssten die Technik, die sie täglich nutzen, verstehen und hinterfragen können. Dazu zähle der reflektierte Umgang mit der wachsenden Informationsflut. Nur so könnten Phänomene wie das ›Internet der Dinge‹ oder selbstfahrende Autos tatsächlich von der ganzen Gesellschaft anstatt von kleinen Expertenzirkeln diskutiert werden.« 160

Ziel einer entsprechenden Bildungsinitiative muss es sein, die Medienkompetenz und das Technikverständnis von Kindern und Jugendlichen so zu stärken, dass sie Spaß an den unterschiedlichen digitalen Geräten haben und gleichzeitig um die Risiken wissen, die solche Technologien mit sich bringen können.

Zugegeben, man muss schon etwas technikaffin sein, um nicht mit dem Anspruch, Kindern das Programmieren beibringen zu müssen, obwohl man es selbst nicht kann, überfordert zu sein. Das Gefühl ist nachvollziehbar. Ich bin beispielsweise eine Art Musik-Analphabetin. Als mein Kind neulich mit seinen Musikhausaufgaben zu mir kam, verstand ich erst mal nur Bahnhof. Neun Aufgaben – und keine einzige hätte ich lösen können. Nicht mal im Ansatz. Ich hätte mich schon sehr aufwendig einarbeiten müssen, um meinem Kind ein kleines bisschen zu helfen. Zum Glück konnte ich die Aufgaben an jemand Kompetenteren in der Familie weiterreichen.

Wenn ihr euch also für das Thema Programmieren so wenig interessiert und auskennt wie ich mit Musik, dann empfehle ich euch Folgendes:

jugendhackt.org

fördert Programmiernachwuchs im deutschsprachigen Raum. Unter dem Motto »Mit Code die Welt verbessern« tüfteln die Teilnehmer*innen gemeinsam mithilfe von Open Data an Prototypen, digitalen Werkzeugen und Konzepten für ihre Vision einer besseren Gesellschaft.

Damit Kinder einschätzen können, ob sie bei Jugend hackt mitmachen können, gibt es eine umfangreiche Liste. Kann man bei mindestens drei Punkten ein Häkchen setzen, kann es losgehen:

(Auszug)

Ich habe schon mal …

Besonders gut gefällt mir, dass Kindern durch die ebenso differenzierte wie konkrete Auflistung Mut gemacht wird, dass sie sich an eine Teilnahme im nächsten Jahr heranarbeiten können. Jugend hackt hat auch Hilfestellungen für den Weg dorthin zusammengetragen.

Junghackertag des Chaos Communication Congress:

Zusammen mit eurem Kind könnt ihr euch zum Junghackertag anmelden und dann kostenlos teilnehmen.

Wir waren 2016 zum ersten Mal mit den Kindern dort, und das mittlere Kind, damals noch Grundschüler, hat dort einen Pentabug gelötet. Seitdem ist das Eis gebrochen. Immer wenn es etwas zu löten oder zu programmieren gibt, ist das Kind dabei.

Zwar hatte ich schon früher versucht, das Kind per Scratch fürs Programmieren zu begeistern – allerdings hatte es nur mit den Augen gerollt, sich sozial erwünscht 15 Minuten lang damit beschäftigt, um mich dann zu fragen, ob es jetzt bitte endlich fertig sei.

Aber auch den Chaos Communication Congress als Veranstaltung kann ich wärmstens empfehlen.

Als wir unsere Kinder erstmals dorthin mitschleppten, waren wir skeptisch. Vier Tage von morgens bis abends? Hier ein O-Ton unseres damaligen Kindergartenkindes, nachdem wir um 11 Uhr gekommen waren und um 24 Uhr zum Aufbruch drängten: »Waaas? Warum denn jetzt schon???«

HABA Digitalwerkstätten

gibt es unter anderem in Berlin, Hamburg, München, Lippstadt und Frankfurt. Dort werden spannende Kurse angeboten, zum Beispiel Robotics, Creative Coding, Minecraft und Stop-Motion-Filme. Die Kurse finden entweder regelmäßig unter der Woche statt oder als kompakter Wochenendkurs. Es gibt sogar Kurse, die Eltern (oder Großeltern) und Kinder gemeinsam unterrichten.

Es gibt so viel zu entdecken: Schickt eure Mädchen zum Girls’ Day, besucht gemeinsam mit euren Kindern das Computerspielemuseum in Berlin, das Vintage Computing Festival oder ein Technik-Museum.

Weitere Zusammenfassungen von Programmier- und Technikinitiativen findet ihr zum Beispiel bei MINT Zukunft schaffen! 161, Start Coding 162 und auf t3n 163, die u. a. Angebote nach Orten auflisten.

All die genannten Orte und Initiativen bringen euren Kindern nicht unbedingt ausschließlich das Programmieren bei, aber sie schaffen es zweifelsohne, Technikbegeisterung und -interesse zu wecken. Das ist der erste Schritt.

Was Kinder erreichen, wenn sie den Einstieg in das Thema Programmieren gemeistert haben

Für mich ist es jedes Mal aufs Neue erstaunlich, was Kinder erschaffen, sobald sie anfangen, sich mit Technik zu beschäftigen, und dann ihre eigenen Ideen umsetzen.

2018 war ich auf der Preisverleihung des Deutschen Multimediapreises mb21. Dort werden junge Menschen vom Vorschulalter bis zum Alter von 25 Jahren für ihre Projekte ausgezeichnet. Es ist wirklich unfassbar spannend, was dort erschaffen wird.

Meine Highlights waren Minecraft 4D und der Bügelperlenschallplattenspieler, basierend auf Lego Mindstorms. Für Minecraft 4D wurde ein Frisörstuhl umgebaut. Zum Minecraft-Spielen setzt man sich in den Stuhl, und je nach Umgebung in Minecraft reagiert der Stuhl: In der Wüste strahlt er Hitze ab, bei Regen bespritzt er den/die Spieler*in mit Wasser.

Das Projekt Bügelperlenschallplattenspieler ist nicht minder faszinierend, denn hier werden aus Bügelperlen Schallplatten zusammengesetzt, wobei die einzelnen Farben der Bügelperlen als Töne ausgelesen werden. Schaut euch die Projekte der Preisträger*innen mit euren Kindern an, oder geht auf die Preisverleihung. Für Kinder ist es sehr viel inspirierender zu sehen, was andere Kinder (er-)schaffen, als nur Erwachsene zum Vorbild zu haben.

Nicht zu vergessen: Beim Programmierenlernen werden auch andere Fähigkeiten und Stärken wie Problemlösungskompetenz, Frustrationstoleranz und Resilienz, Kreativität und Experimentierfreude, Teamfähigkeit und Kompromissbereitschaft vermittelt.

Wenn ihr euch also fragt, ob ein programmierbares Spielzeug ein sinnvolles Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk sein könnte, lautet die Antwort immer »Ja!«.

Was besonders gut passt, müsst ihr allerdings von den Interessen eures Kindes ableiten. Während sich unser jüngstes Kind überhaupt nicht für Scratch auf dem Bildschirm interessierte, war es sofort Feuer und Flamme für den Dash-Roboter, denn es möchte Ergebnisse in der analogen Welt sehen. Einen Roboter, der die Mutter per Bewegungssensor beim Betreten der Küche registriert und mit einem fröhlichen »Hallo, Mama« zu Tode erschreckt, findet es viel besser als ein Pong-Spiel, das es auf dem Rechner programmiert.

Fazit: Im Hinblick auf Kinder und digitale Medien spielt es keine Rolle, wie lange sie sich damit pro Tag beschäftigen, sondern mit was sie sich beschäftigen. Niemand ruft: »Jetzt ist aber Schluss! Eine halbe Stunde Programmieren am Tag muss reichen!«

Das Tolle an den meisten der oben genannten Initiativen ist, dass sie Kinder mit anderen Kindern zusammenbringen. Und spätestens wenn die Kinder die eigenen vier Wände verlassen und im Team Projekte umsetzen, sollten elterliche Vorbehalte gegen übermäßige Mediennutzung abgebaut sein, oder?

Zeitliche Grenzen gibt es tatsächlich auch bei uns. Wann ich »Stopp!« sage, kommt auf das Gemüt und den Entwicklungsstand des Kindes, die Rahmenbedingungen des Tages, die Art der Mediennutzung und auf den Nutzungsgrad digitaler Medien aller anderen Familienmitglieder an.

Den größten Einfluss stellen die zeitlichen Limitierungen unseres Alltags dar. An einem durchschnittlichen Schultag ist die Freizeit der Kinder sehr begrenzt. Meistens sind sie erst nach 16 Uhr zu Hause und haben dann auch noch für die Schule zu tun. Manchmal stehen darüber hinaus Aufgaben wie Zimmer aufräumen und Altglas wegbringen an. Da bleibt wahrlich nicht viel frei verfügbare Zeit. Insofern können sie sich unter der Woche sowieso kaum länger als 30 (haha, welch Ironie!) bis 60 Minuten mit irgendwelchen digitalen Endgeräten beschäftigen. Am Wochenende und in den Ferien sieht das wiederum ganz anders aus. Da sind durchaus ein paar Stunden am Stück möglich. Doch selbst dann ist es von Kind zu Kind unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel ein Kind, das unfassbar viel Energie hat. Wenn es die nicht in Form von Bewegung abbaut, ist das Kind abends wie ein Brummkreisel und findet nicht in den Schlaf.

Ein anderes Kind in unserem Haushalt verliert von selbst nach spätestens zwei Stunden die Lust an Was-auch-immer-Digitalem. Es hat schon lange ein Smartphone, das es in den ersten Jahren aber nur in Ausnahmefällen oder auf Zuruf in die Hand genommen hat. Auch das gibt es. Selbst wenn es sich mit Freund*innen trifft, lässt es manchmal das Smartphone zu Hause. Regelmäßig will ich hinterherrufen: »Nimm dein Telefon bitte mit, damit ich dich erreichen kann!«, lasse es dann aber doch. Zur eigenen Geburtstagsparty ruft es streng in die Runde: »Leute, kommt doch mal ins Real Life!« (womit es sich über die Erwachsenen lustig macht, die zwischen »Cyberspace« und »Real Life« unterscheiden).

Auch ich muss immer wieder in mich hineinhorchen und herausfinden, warum ich manche Sachen stundenlang bedenkenlos akzeptieren kann und bei anderen nach 15 Minuten entnervt mit den Augen rolle. Es ist wichtig, die eigenen Stellgrößen herauszufinden und daraus Lösungen für eure Bedenken abzuleiten.

Meine Überlegungen sahen beispielsweise so aus:

Unterm Strich bedeutet das fast jedes Mal schnell im Kopf folgende Fragen durchgehen und dann situativ entscheiden:

Wir verhandeln nahezu täglich, ob es gerade passt oder nicht. Das ist anstrengend und klappt auch nicht immer. Zu allem Überfluss sind meine Kinder selbstbewusst, scharfsinnig und spiegeln mir mein eigenes, bisweilen ausgedehntes Mediennutzungsverhalten.

Wenn ich meine Kinder frage: »Was mag die Mama am liebsten???« (als Mutter wird man leicht verrückt und spricht von sich selbst in der 3. Person), antworten sie im Kanon und mit rollenden Augen: »Selbständige Kinder!«

Wann die Familie zusammenkommt

Beim Frühstück Beim Abendessen Wenn der Router ausfällt

@katjaberlin für #nur30min

Darum ist es mir so wichtig, dass die Kinder eigene Entscheidungen treffen und wir gemeinsam den Handlungsrahmen besprechen. Das gilt für den Medienkonsum genauso wie für andere Themen. Insofern wäre es auch völlig unlogisch, festzulegen: Du darfst pro Tag 30 Minuten Computerspiele spielen/fernsehen/am Handy daddeln.

Vielmehr möchte ich, dass wir vereinbaren, wann die richtige Zeit für diese Tätigkeiten ist und wann nicht.

Starre Regeln finde ich unpassend. Auch mein Bücherwurm-Kind muss den Umgang mit seinem Lesedrang üben und lernen, dass es zum Beispiel unter der Woche wegen der Schulpflicht nicht okay ist, bis 22 Uhr zu lesen. In den Ferien hingegen kann es meinetwegen lesen, bis ihm die Augen zufallen. Oder das Buch auf den Kopf. (Das ist dem Kind mal passiert, weil es im Bett gerne das Buch über den Kopf haltend liest. Am nächsten Morgen hatte es ein Veilchen. So gefährlich ist Lesen im Bett, und ich hab’s trotzdem nicht verboten!) Es soll aber verstehen, dass es risikoreich ist, auf dem Schulweg während des Gehens zu lesen, dass sich die Risiken beim U-Bahn-Lesen jedoch in Grenzen halten.

Regeln werden also ausgehandelt, diskutiert und ausprobiert und gegebenenfalls später angepasst, sei es, weil das Kind älter geworden ist, weil es eine begründete Ausnahme gibt oder weil ein lang erwartetes Spiel herausgekommen ist, das unbedingt gespielt werden muss.

Ich bin der festen Überzeugung, dass Kinder Entscheidungen, die sie selbst treffen können, viel besser tragen als Entscheidungen, die ihnen vorgesetzt werden.

Empfehlenswert ist deswegen die Seite mediennutzungsvertrag.de. Der Vertrag stellt einen Leitfaden zur Verfügung, der dabei hilft, allgemeine Regeln zu erarbeiten (z. B. Verhalten gegenüber anderen, Umgang mit Hass und Cybermobbing), einen Zeitrahmen zu vereinbaren, Regeln im Hinblick auf die Endgeräte zu bestimmen (Entsperrcode festlegen oder Verhalten bei unbekannten Nummern), den Umgang mit persönlichen Daten zu definieren und den Rahmen für digitale Spiele festzulegen. Das Tolle daran: Es ist ein Vertrag auf Augenhöhe, der für die Kinder und für die Eltern gilt. Folglich gibt es darin Passagen für Erwachsene wie »Ich breche ein Bildschirmspiel nicht einfach ab, sondern gebe meinem Kind die Möglichkeit, vorher abzuspeichern« und »Ich überlege gemeinsam mit meinem Kind, in welchen Situationen die Handynutzung unhöflich ist. Zudem prüfe ich regelmäßig, ob ich mich selbst entsprechend verhalte«.

Das verhindert, dass der Vertrag missbraucht wird, um Regeln unter dem Deckmantel der Mitbestimmung einfach durchzudrücken, womit exakt gar nichts erreicht wäre, weil die Kinder oder Jugendlichen dann eben nicht hinter dem Vertrag stehen.

Geht gemeinsam alle Punkte durch, entscheidet, ob ihr sie in den Vertrag übernehmen oder anpassen möchtet. Am Ende unterschreiben alle Beteiligten den Vertrag.

Letztlich ist so ein Mediennutzungsvertrag auch eine super Checkliste, ob man an die wichtigsten Themen in Sachen Mediennutzung gedacht hat.

Da ich gerade von Regeln und deren Verhandelbarkeit gesprochen habe: Ich halte es bei aller Liebe zur Verhandlung für nötig, dass die Kinder wissen, dass es nicht nur Regeln, sondern auch Grenzen gibt. Grenzen sind für mich nicht verhandelbar. Grenzen müssen eingehalten werden. Wer zum Beispiel andere belästigt oder bedroht, überschreitet eine Grenze. Setzt euch deswegen auch damit auseinander, was verhandelbar ist und was nicht. Als Mutter finde ich verhandeln natürlich anstrengend. Wahrscheinlich auch deshalb, weil meine Kinder immer besser werden im Argumentieren, je älter sie werden, und weil ich viel seltener recht habe oder einfach bestimmen kann. Deswegen entlastet es mich seelisch, wenn wir festlegen, wo Grenzen sind und in welchen Bereichen wir nicht diskutieren.

Medienvertrag erstellt und unterschrieben. Regeln und Grenzen festgelegt. Stempel drauf, abgehakt! Klingt alles super, oder?

Klappt nur leider nicht immer …

Haben meine Kinder schon mal nach 21 Uhr gelesen, obwohl Schlafenszeit ist? Ja!

Haben meine Kinder schon mal nicht altersgemäße Computerspiele gespielt, obwohl wir die Vereinbarung haben, dass im Allgemeinen die USK-Altersvorgaben gelten? Ja.

Haben meine Kinder schon mal Handyspiele gespielt, bevor sie Hausaufgaben gemacht haben? Ja.

War ich schon mal genervt, weil ein Kind aufgrund hohen Spielkonsums Kacklaune hatte? Ja.

Folgt aus alledem, dass ich einschränke und verbiete?

In der Regel nicht.

Meistens bekommen die Kinder dann aber einen sicherlich ermüdenden Vortrag über unsere Vereinbarungen. Über das Thema Pflichten und Rechte – »Das eine geht nicht ohne das andere« –, und am Ende schauen wir, ob die jeweilige Vereinbarung noch aktuell ist oder aufgefrischt werden muss.

Zudem glaube ich, dass es für die Kinder elementar ist, zu wissen, dass es auch Ausnahmesituationen gibt, in denen der Konsum hochgefahren werden kann, wenn es dafür triftige Gründe gibt. Denn dann fällt es ihnen auch leichter, sich zu zügeln, wenn es eben nötig ist.

| Regelmäßig an die eigene Nase packen: Fragt mal eure Kinder, wie sie euren Medienkonsum finden. |

Meine Handynutzungszeiten wurden übrigens auch schon von meinen Kindern reguliert, weil ich beim Monopolyspielen aus lauter Langeweile ständig auf mein Handy geschaut hatte.

Die Kinder haben mir erklärt: »Wir wollen, dass du geistig bei uns bist, wenn wir spielen.« Daraufhin haben wir geklärt, dass Monopoly für mich das so ziemlich langweiligste Spiel auf der Erde ist, und uns darauf verständigt, dass wir es trotzdem einmal im Monat spielen und ich nicht auf mein Handy schaue. An allen anderen Spielenachmittagen spielen wir Spiele, die ich auch spannend finde.

Es fiel mir nicht schwer, einzusehen, dass die Kinder völlig recht haben. Genauso kritisch sehen die Kinder übrigens den Fernsehkonsum ihrer Großeltern. Jeden Abend schauen sie fern. Jeden. Auch wenn wir zu Besuch sind. Es ist nicht lange her, da berichtete mir der Großvater überglücklich, dass es jetzt auch ein Fernsehgerät auf der Terrasse gebe. Jetzt könne man bei schönem Wetter draußen sitzen und schauen.

Jede Generation scheint ein eigenes Suchtmedium zu haben; und 20 Jahre später schüttelt der allabendlich fernsehschauende Großvater den Kopf über den am Handy herumtippenden Enkel.

Ein Zitat, das fälschlicherweise Marie-Antoinette zugeschrieben wird, lautet: »Wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen.« g) So hören sich vermutlich einige meiner Tipps im Buch an, wenn man nicht wie ich zu den Familien gehört, die keine Sekunde darüber nachdenken müssen, ob sie für einen datensensiblen E-Mail-Provider wie Posteo 12 Euro im Jahr ausgeben können, statt den kostenlosen Dienst von Google zu nutzen.

Dasselbe gilt, wenn ich empfehle, Threema statt WhatsApp zu verwenden. Es geht um kleine Beträge, die sich aber über das Jahr und die Anzahl der Familienmitglieder summieren – zumal wir hier nur von der Spitze des Eisbergs sprechen. Schließlich habe ich auch geschrieben: Gebt Kindern Geld für (hochwertige) Spiele.

Bei uns hat das hervorragend geklappt. Statt der kostenlosen Endlosrunner spielt eines der Kinder seit einem Jahr The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf der Switch. Das Spiel kostet rund 60 Euro, und die Anschaffung der Switch schlägt mit 300 Euro zu Buche. Puh.

Kurzum: Geld spielt leider in sehr vielen gängigen Tipps eine Rolle, ob sie nun von Medienpädagog*innen oder von mir kommen.

Wenn man zum Beispiel möchte, dass Kinder in ihrer Freizeit nicht ausschließlich vor dem Bildschirm hängen, sollte man ihnen am besten schon im Grundschulalter alternative Freizeitangebote bieten. Viele Eltern finden es gut, wenn ihre Kinder in ihrer Freizeit Sport treiben oder ein Musikinstrument lernen (und spielen).

Meine Kinder haben da Glück: Ihre Ganztagsschulen bieten am Nachmittag zahlreiche kostenlose AGs. So können sie einmal in der Woche Handball, Fußball oder Basketball spielen. Sie können im Schulgarten mitarbeiten, in der Chemie AG Seifen und Cremes herstellen und im Chor singen. Da es noch viel mehr Angebote gibt, können sie sogar jedes Jahr etwas Neues ausprobieren, bis sie etwas gefunden haben, das ihnen wirklich Spaß macht.

Diesen Luxus haben nicht viele Kinder – zumal diverse Angebote – so es sie gibt – kostenpflichtig sind. Klar kosten Sportvereine in der Regel nicht die Welt, aber manchmal interessieren sich Kinder eben für Sportarten wie Klettern und Yoga, die man nicht im Verein betreiben kann, und da zahlt man schnell mal 10 Euro aufwärts pro Woche. Beträge, die viele Familien nicht aus dem Ärmel schütteln können.

Genau für dieses Szenario wurde 2011 das Bildungs- und Teilhabegesetz verabschiedet, das verhindern soll, dass Kinder aufgrund ihrer finanziellen Situation benachteiligt werden. So werden zum Beispiel die Mitgliedschaft in Sportvereinen, der Besuch von Musikschulen oder vergleichbare angeleitete Aktivitäten, die zur kulturellen Bildung beitragen, sowie die Teilnahme an Jugendfreizeiten bezuschusst.

Theoretisch eine sehr gute Sache.

Praktisch wissen noch viel zu wenige Familien von diesen Möglichkeiten; andere wiederum schrecken vor den bürokratischen Hürden bei der Beantragung zurück.

Abgesehen davon sprechen wir hier von monatlich 15 Euro, die bewilligt werden können. 164 Ganz ehrlich: So richtig große Sprünge macht man damit nicht.

Daher möchte ich noch mal dazu ermuntern, in Erfahrung zu bringen, was die örtlichen Bibliotheken im Angebot haben. Neben Büchern und CDs gibt es oft auch Gesellschaftsspiele, Graphic Novels und (gute) Computerspiele. Die onleihe.net rundet das Angebot ab.

Aber auch diese Alternativen haben finanzielle Tücken. Bei uns kostet beispielsweise die Vorbestellung von Büchern einen Euro. Das spielt insbesondere dann eine Rolle, wenn das Kind gerne aktuelle Serien wie Warrior Cats liest und eine hohe Lesegeschwindigkeit hat. Ist das Buch spannend, reichen 300 Seiten genau für zwei Tage Unterhaltung. Wenn ich möchte, dass mein Kind viel liest (und da geht es ja nicht um irgendwelche Bücher, sondern um die Bücher, die es gerne lesen möchte), müssen wir sie vorbestellen oder (neu) kaufen.

Aber nicht immer ist nur das Geld ein Problem. Manchmal fehlt schlichtweg die Zeit. In Berlin kommt man zu jeder Tages- und Nachtzeit von A nach B. Sind die Kinder alt genug, können sie die allermeisten Freizeitangebote allein wahrnehmen. Das ist in anderen Städten und vor allem auf dem Land ein echter Luxus. Wer möchte, dass die Kinder regelmäßig Sport im Verein treiben, muss sie meistens einige Kilometer weit fahren. Zudem müssen Kinder bis zu einem bestimmten Alter ohnehin von Erwachsenen begleitet werden. Wer von früh bis spät arbeiten muss, kann über die Vorstellung, zwei Kinder zwei Mal in der Woche zu irgendwelchen Freizeitaktivitäten zu bringen, nur müde lächeln. Dieses Dilemma hat auch die New York Times im August 2019 aufgegriffen: »And so those who can afford it drive their children from one structured activity to another. Those who can’t keep them inside.« h) 165 Eltern müssen es sich also – finanziell und zeitlich – leisten können, Kindern Freizeitalternativen zu bieten.

Außerdem scheint es aus der Mode gekommen zu sein, dass Kinder außerhalb der eigenen vier Wände allein oder mit anderen Kindern unterwegs sind. »Den Kindern der westlichen Zivilisation wird heutzutage leider immer seltener zugestanden, draußen allein rumzustromern oder ein in den Augen von Erwachsenen ›gefährliches‹ Spiel zu spielen, also auf Bäume zu klettern, etwas mit dem Messer zu schnitzen«, so Katja Seide und Danielle Graf. »Das liegt zum einen daran, dass die Tage der Kinder [… durchgetaktet sind], zum anderen steigen die Sicherheitsbedenken der Erwachsenen stetig.« 166

So bleiben viele Kinder zu Hause, und der Bildschirm wird manchmal zwangsweise eine Art Kindersitter. Nicht unbedingt »artgerecht« für die kindliche Entwicklung – insbesondere wenn es wenige bis keine Freizeitaktivitäten im sozialen und/oder körperlich-sportlichen Bereich gibt.

Leider habe ich keine Lösung für diese Probleme parat. Ich kann nur festhalten, dass es diese Zeit- und Geldengpässe gibt, und alle privilegierten Menschen dafür sensibilisieren und sie bitten, sich mit wertenden Kommentaren zurückzuhalten.

Die wesentlichen Themen haben wir im Buch jetzt durch. Zum Abschluss möchte ich noch ein bisschen aus meinem Alltag berichten.

So sehe ich mich zum Beispiel immer wieder mit bestimmten Diskussionen mit anderen Eltern konfrontiert.

Ein Dauerbrenner ab einem gewissen Alter der Kinder ist deren Handykonsum. Plakativ gesagt, echauffieren sich Eltern, die ihren Kindern Handys komplett verboten haben, am liebsten über den Handykonsum anderer Kinder und sprechen sich für generelle Handyverbote (z. B. in der Schule) aus, um die eigenen Kinder weiterhin vom Handy fernzuhalten. Ich persönlich habe eher den Eindruck, dass sich Kinder, denen der Handykonsum sehr lange verboten wurde, danach sehr schlecht regulieren können, wenn sie mal ein Handy zur Verfügung haben; sie sind dann wirklich kaum ansprechbar und wie hypnotisiert.

Dieses Verhalten kenne ich von meinen Kindern kaum. Vor allem die älteren ziehen einen gemeinschaftlichen Familienausflug jedem 08/15-Zelda-Spiel vor. Sie wissen ja, dass sie das eine immer wieder dürfen, das andere aber nur heute an diesem Ort mit der fröhlichen Tante und ihrem Hund stattfindet.

Die jüngeren Kinder spielen gerne mal extensiv irgendwelche Computerspiele oder schauen drei Folgen Dino Dana am Stück – es kommt aber auch häufig vor, dass sie anfangen, sich zu langweilen, und dann lieber mit mir oder ihren Freund*innen spielen wollen.

Im Umgang mit den Medien hängt tatsächlich vieles vom Alter der Kinder ab. Inzwischen sind meine Kinder schon lange in der Schule. Als sie Babys waren, hatte ich zugegebenermaßen noch gar kein Smartphone, sondern nur einen stationären Rechner. Da stellte sich die Frage gar nicht, ob mein Zweijähriges mit einem Tablet spielen darf oder nicht. Meine Kinder sind daher tatsächlich die ersten Jahre ohne Touchscreens ausgekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das heute genauso wäre. Denn ich müsste viel mehr darauf achten, was ich vorlebe. So oft, wie ich heute ein Smartphone oder Tablet in der Hand habe und ihm Aufmerksamkeit schenke, würde mein Kleinkind höchstwahrscheinlich auch neugierig. Auf der anderen Seite kann man Babys und Kleinkinder sehr gut mit allem anderen beschäftigen. In den ersten Lebensjahren ist meines Erachtens das Be-greifen wichtig: anfassen und dadurch begreifen. Ein Smartphone ersetzt an dieser Stelle nicht unbedingt das klassische Klötzchenstapeln, Matschepampemachen und Ballspielen. Was aber nicht automatisch heißt, dass es schädlich ist, wenn Kleinkinder mit digitalen Geräten in Berührung kommen. i)

Als meine Kinder dann in den Kindergarten kamen, habe ich ihren Medienkonsum begleitet. Auch hier waren die Themenfelder damals überschaubar. So wurden vor allem DVD-Filme und -Serien rauf und runter geschaut. Mein Biene-Maja-Trauma kennt ihr ja bereits. Ansonsten waren die Kinder vor allem an Fotos und Videofilmchen interessiert. In der Zwischenzeit hatte ich ein Smartphone. Stundenlang saßen wir auf dem Sofa und haben die Handyfotos angeschaut, die ich von den Kindern gemacht habe, oder die Kinder haben selber fotografiert. Ich habe eine Zeit lang gefühlt hundert verwackelt-verschwommene Fotos am Abend gelöscht. Irgendwann kamen die Spiele-Apps hinzu, aber auch da haben wir jahrelang nur etwa fünf Apps gespielt. Die Kinder spielen sie heute noch (z. B. Hair Salon und Robot Lab von Toca Boca). Das haben sie wohl von mir. Ich spiele nämlich seit acht Jahren Monsters Ate My Condo und habe bei jedem System-Update Angst, dass das Spiel nicht mehr funktioniert, weil es so alt ist.

Was ich sagen will: Die Kinder waren immer genügsam. Ich traf eine Vorauswahl, und die Kinder nahmen sie gerne an. Viele Eltern erliegen offenbar dem Irrglauben, Kinder bräuchten ständig etwas Neues. Brauchen sie aber nicht. Die eine App, die Tierlaute imitiert, unterhält gut ein Jahr. Denn Kinder haben noch keine konkrete Vorstellung von der Welt und wie sie funktioniert. Sie beobachten die Welt und leiten aus diesen Beobachtungen Vorhersagen ab. Treten die Vorhersagen ein, fühlen sich die Kinder gut. Ein stabiler Erwartungshorizont beruhigt sie und sorgt dafür, dass sie sich sicher fühlen. Deswegen stehen Kinder auf Wiederholungen. Was Erwachsenen dröge und blöd erscheint, ist für Kinder toll. Dieses psychologische Prinzip der beruhigenden Wiederholungen wurde zum Beispiel durch Erfindung der Teletubbies perfektioniert. Darin gibt es nur eine minimale Spannung (was passiert jetzt?), und dann verhalten sich Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa und Po komplett vorhersehbar, indem sie vor allem ihre Namen/Laute ständig wiederholen.

Darum sind Kleinkinder auch absolut zufrieden, wenn sie »Biene Maja bei den Ameisen« zum 199. Mal schauen.

Der Impuls, für Abwechslung und Spannung zu sorgen, kommt eher von den Erwachsenen. Probiert es aus: Euer Dreijähriges wird sich prächtig amüsieren, wenn ihr gemeinsam auf dem Bett hüpft und dabei »Miaumiau« schreit. Tagelang. Wochenlang. Eventuell jahrelang. Hab ich für euch erprobt!

Grundschulkinder wiederum können in einem definierten Setting allein bestimmte Dinge ausprobieren, allerdings würde ich den Computer dazu zum Beispiel ins Wohnzimmer (oder wo ich gerade bin) stellen. Ganz wichtig ist dabei auch das anschließende Teilen. Hat mein Kind zwei Stunden lang einen Film geschaut oder Minecraft gespielt, ist die mündliche Zusammenfassung zwar ungefähr genauso lang, aber Kinder brauchen diesen Dialog, um das Gesehene zu verarbeiten – und mir als Mutter hilft er zu verstehen, was das Kind aufregend findet. Das Gespräch verbindet uns.

Werden die Kinder älter, orientieren sie sich zunehmend an Gleichaltrigen, die Eltern verlieren (zunächst) an Bedeutung für die Kinder. Darum bin ich immer total dankbar, wenn mir meine Teenagerkinder weiterhin erzählen, was sie bewegt.

Irgendwann bin ich über die »3-6-9-12-Regel« gestolpert und fand, dass sie unsere Geschichte der digitalen Endgeräte sehr gut abbildet:

Älteren Kindern erlaube ich deswegen, digitale Medien ohne meine Aufsicht zu benutzen. Denn bis es so weit ist, hat sich zwischen uns ein entsprechendes Verständnis entwickelt und Vertrauen aufgebaut. In der Vergangenheit hat sich oft genug gezeigt, dass die Kinder sich vertrauensvoll an uns Eltern wenden, wenn sie bestimmte Erfahrungen machen. So kam mein achtjähriges Kind eines Tages auf mich zu und erzählte mir, es habe bei einem Schulfreund ein Computerspiel gespielt, in dem es Menschen erschießen musste, Banken überfallen hat und mit Autos rumgefahren sei. Dabei habe es ein ungutes Gefühl gehabt und versucht, irgendwie weiterzukommen, ohne Leute zu töten, aber das sei nicht möglich gewesen. Wir haben länger über das Spiel gesprochen, und ich habe mich für das Vertrauen bedankt, dass es mir von dem Spiel erzählt hat, von dem es selbst sagte: »Ich glaube, das war noch gar nichts für mein Alter, und du hättest es wahrscheinlich nicht erlaubt.«

Wie ich anschließend mit der Situation umgegangen bin? Ich habe meinem Kind gesagt, dass es mit seiner Einschätzung richtiglag und ich wirklich nicht möchte, dass es in seinem Alter dieses Spiel spielt. Ich habe dann auch angekündigt, ich wolle mit der Mutter des Schulfreundes klären, um welches Spiel es sich handelte und dass ich das Spiel für unpassend halte. Mein Kind war zwar ein bisschen peinlich berührt, hat dann aber eingewilligt.

Bei dem Telefonat mit der Mutter stellte sich schnell heraus, dass die beiden Kinder Grand Theft Auto gespielt hatten. Ein Spiel, das laut USK »ab 16 Jahren« ist. Es sei eine ältere Version, ließ mich die andere Mutter wissen. So oder so. Ich war stinksauer. Wie kommt man bitte auf die Idee, Achtjährige unbeaufsichtigt Spiele ab 16 spielen zu lassen? Ich habe der Mutter gesagt, dass ich das unmöglich finde, und wie sich schnell herausstellte, würden wir zu keiner einheitlichen Meinung kommen. Also bat ich darum, dieses Spiel (ebenso wie jedes andere, das nicht dem Alter der Kinder entsprach) nicht mehr zu spielen, wenn mein Kind zu Besuch sei.

Einige Wochen später waren die Kinder wieder miteinander verabredet, und ich erhielt einen Anruf der Mutter. Ob die Kinder das Spiel nicht doch spielen könnten. Ihr Kind hätte solche Lust darauf. Ich fiel aus allen Wolken. Natürlich nicht. Es gibt hundert andere Dinge, die zwei Achtjährige tun können.

Wieder einige Wochen später erzählte mir mein Kind, dass besagter Freund jetzt einen eigenen YouTube-Kanal habe. Ich habe ihm erklärt, dass das rechtlich nicht in Ordnung sei, weil man, das Einverständnis der Eltern vorausgesetzt, mindestens 13 Jahre alt sein müsse, um einen YouTube-Kanal anlegen zu dürfen. Als mein Kind das nächste Mal von dem Freund nach Hause kam, erfuhr ich, dass sie Videos gemacht hatten. Mein Kind: »Ich habe darauf geachtet, dass ich nicht komplett gefilmt wurde.« Das war der Moment, in dem mir innerlich der Kragen platzte. Nicht wegen meines Kindes, sondern wegen der Eltern, die sich in Sachen Medienerziehung so achtlos verhielten.

Meinem Kind erklärte ich kurz und knapp, es solle überhaupt nicht in YouTube-Videos in Erscheinung treten. Und dann führte ich ein wütendes Gespräch mit den Eltern. Sie fragten, wo denn das Problem sei, man würde von meinem Kind doch nicht das Gesicht sehen, lediglich die Stimme sei zu hören.

Ich verlangte, dass das Video umgehend gelöscht werde, und bestand darauf, dass die beiden Kinder sich in Zukunft nur noch bei uns treffen sollten.

Ja, meine Kinder machen manchmal Dinge, die ich nicht in Ordnung finde. Sie sprechen aber mit mir und hören mir auch zu, warum ich etwas möchte bzw. nicht möchte. Mir ist unsere Vertrauensbeziehung viel, viel wichtiger, als es mir Regeln und deren unbedingtes Einhalten je sein könnten. In Sachen Erziehung wird ja gerne die Konsequenz hochgehalten. Ich persönlich bin der Ansicht: Zu viel Konsequenz macht Kinder zu Prinzipienreitern. Mir ist die Einzelfallbetrachtung wichtiger. Es ist oft mühsam, aber durch gute Argumente meiner Kinder lasse ich mich überzeugen – auch was die Menge und Art des Medienkonsums angeht.

Internetverbot als Strafe gibt es bei uns übrigens nie j), denn das entspricht dem, was früher Hausarrest war. Nimmt man dem Kind die Internetverbindung weg, nimmt man ihnen die Verbindung zu den Freund*innen weg. Das ist in meinen Augen eine drakonische Strafe, und dass Jugendliche auf diese Art Strafe oft heftig reagieren, kann ich nachvollziehen. Als Teenager hatte ich gefühlt 50 Prozent der Zeit Hausarrest. Ich erinnere mich gut daran, wie schlimm ich es fand und wie wütend und einsam mich das machte.

Letztlich vertraue ich auf die Selbstregulierungsfähigkeiten meiner Kinder, nachdem wir alle Inhalte ausführlich besprochen und diskutiert haben. Das hat Jahre gedauert. Und unserer Bindung.

»Medienerziehung leicht gemacht«? Das gibt es nicht, aber drei Faustregeln, die vieles erleichtern!

… beantwortet nun erneut die Situationen in den Fallbeispielen, die ihr bereits zu Beginn des Buches gelesen und für euch gedanklich gelöst habt.

…

Und? Hat sich etwas verändert?

Da bekanntlich viele Wege nach Rom führen, habe ich drei Familien gebeten, uns ihre persönliche Lösung der gleichen Beispielsituationen mitzuteilen. Hier im Buch findet ihr je eine Antwort pro Situation. Alle anderen Antworten gibt es in meinem Blog unter dasnuf.de/fallbeispiele.

Familie A hat zwei Töchter (11 und 14). Die ältere Tochter hat mit 13 Jahren ein eigenes Smartphone bekommen, die jüngere hat noch keins. Auf dem Smartphone der älteren Tochter ist Google Family Link installiert, damit Apps nicht eigenständig installiert werden können. Nachts liegt das Smartphone nicht in ihrem Zimmer.

Die jüngere Tochter darf ein ausrangiertes Smartphone ohne SIM-Karte nutzen, um Musik zu hören und zu fotografieren.

In dem Haushalt gibt es keine Spielkonsolen, aber für den Amazon Fire TV-Stick hat ein Elternteil einen Controller angeschafft, der unregelmäßig für Auto- oder Jump-’n’-Run-Spiele eingesetzt wird. Es gibt im Haushalt einen PC, einen Laptop und ein Tablet. Diese Geräte dürfen von allen Familienmitgliedern genutzt werden, PC und Laptop nach Rücksprache mit den Eltern, das Tablet einfach so.

Explizite Mediennutzungszeiten sind überflüssig, weil der Alltag eher von Offline-Aktivitäten bestimmt ist.

Familie B hat zwei Söhne (10 und 12). Der ältere Sohn hat gegen Ende der vierten Klasse ein eigenes Smartphone bekommen, der jüngere hat noch keins. In Kürze wird eine Switch gekauft; außerdem gibt es einen Nintendo Classic Mini, zwei Notebooks und ein Tablet. Die Mediennutzungszeiten und Vereinbarungen sehen wie folgt aus: Drei Tage in der Woche sind medienfrei (die Familie stellt fest: »Damit übrigens auch streitfrei, das war die beste Entscheidung ever«). An den anderen Tagen liegt die Medienzeit zwischen dem Ende der Ganztagsschule, kleineren Pflichten und dem Abendbrot. Viel Zeit bleibt also nicht, aber die Zeit wird auch nicht gestoppt, und das Abendbrot ist mal früher, mal später fertig. Am Wochenende ist im Grunde alles möglich, es kommt auf die aktuelle Planung und die Vorhaben an. Aber die Jungs müssen ja auch mal ein paar Level schaffen oder einen Film zu Ende sehen können.

Familie C hat zwei Töchter (9 und 8) und einen Sohn (5). Beide Töchter haben zum Schulanfang ein altes Smartphone bekommen, da sie allein mit Bus und Bahn fahren. Es gibt etliche Spielkonsolen im Haus: Die Töchter haben mit jeweils fünf Jahren einen Nintendo 3DS XL bekommen, der Sohn bereits mit drei. Es gibt außerdem eine Wii, ein NES Mini und ein Super-NES Mini, die den Eltern gehören, aber von den Kindern bespielt werden können. Ein Elternteil besitzt eine Switch, die jedoch vor allem der kleine Sohn nutzt. Die größere Tochter hat ebenfalls eine Switch, die jüngere möchte keine. Außerdem gibt es zwei Tablets, die der gesamten Familie gehören und die vor allem zum YouTube-Gucken und Minecraft-Spielen genutzt werden. Selbst die Großeltern (beide 70) spielen digital: Der Großvater besitzt einen Gamecube, eine Wii, eine Switch und einen Nintendo 3DS; die Großmutter spielt vor allem auf dem iPad und ihrem Nintendo 3DS XL. Die Großeltern probieren alle Spiele, von denen die Enkel erzählen, selbst aus und erspielen – da sie als Rentner mehr Zeit haben – für die Kinder Bonus-Items. Beide haben eine hohe Spielkompetenz und können den Enkeln beim gemeinsamen Gamen noch viel beibringen. Die Eltern haben jeweils einen Laptop, auch die ältere Tochter hat einen, den sie zum Schreiben nutzt. Alle drei Kinder haben einen iPod Touch, auf dem vor allem Hörspiele zu finden sind, aber auch Spiele-Apps und YouTube.

Da die Kinder auf eine Freie Schule gehen und dort tagsüber meist draußen sind, auf Bäume klettern und spielen, dürfen sie den restlichen Teil des Tages frei über ihre digitalen Endgeräte verfügen. Es gibt nur wenige Einschränkungen: Am Abendbrottisch werden alle Geräte weggelegt, auch die der Erwachsenen. Sollten die Kinder abends im Bett noch etwas auf ihren iPods oder den Tablets gucken wollen, dürfen sie keine Kopfhörer mit Kabeln nutzen. Sind Freunde zu Besuch, wird ohne Medien gespielt, da die Beschränkungen der anderen Familien nicht untergraben werden sollen. In den Ferien ist medienfreie Zeit für alle (auch für die Erwachsenen), Ausnahme: »Wenn wir in der schulfreien Zeit wegfahren, dürfen alle Endgeräte benutzt werden.«

1. Euer Sohn (7) sagt, dass alle seine Freunde schon ein richtiges Smartphone haben und dass sie sich damit per Sprachnachricht zum Fußballspielen verabreden. Er fühlt sich total abgeschnitten und hätte deshalb auch gern eins.

Familie B

»Das lösen wir ziemlich einfach, denn das erste Smartphone gibt es nämlich kategorisch dann, wenn etwa die Hälfte der Klasse schon eines hat. Das muss beim zweiten Kind natürlich nicht der gleiche Zeitpunkt wie beim ersten Kind sein, aber es ist einer, der uns ungefähr richtig vorkommt. Das Kind muss weder als Erstes ein Handy haben noch als Schlusslicht – etwa die Mitte, das muss okay sein. Und fair kommt es uns auch vor.«

2. Es ist 18 Uhr. Ihr ruft eure 14-jährige Tochter zum Abendessen. Vor einer Stunde habt ihr ausgemacht, dass es um 18 Uhr Abendessen gibt. Sie aber spielt gerade League of Legends und kommt nicht. Der Deal ist jedoch: Es wird gemeinsam gegessen. Erst reagiert sie gar nicht, und als ihr noch mal ruft, knallt sie ihre Zimmertür zu.

Familie C

»Uns Eltern ist gemeinsame Essenszeit sehr wichtig, weil da die Familie zusammenkommt und wir uns über den Tag unterhalten können. Das ist immer sehr schön und entspannt. Heiliger ist in unserer Familie allerdings noch das kindliche Spiel, weil Kinder übers Spielen nachhaltig lernen. Unsere Regel lautet also: Spiel geht vor! Wenn wir zum Essen rufen, kommen die Kinder meist. Ist jedoch eins von ihnen gerade im Flow und spielt vertieft, dann kommt es eben später. Ob das jetzt Spiel mit Bausteinen ist oder an der Konsole, macht keinen Unterschied. Flow ist Flow. Unser Abendessen dauert meist über eine Stunde, da wir Erwachsenen gerne noch beieinandersitzen, erzählen, planen usw., so dass das spielende Kind immer Zeit hat, von selbst aus dem Flow aufzutauchen und zum Essen zu kommen. Sollte es zu lange dauern, erinnern wir es, aber gezwungen wird hier niemand an den Abendbrottisch. In dem Fallbeispiel würden wir Eltern vermutlich einen Teller mit Broten und Obst zurechtmachen und der Tochter ins Zimmer stellen, denn offenbar ist ihr das, was sie gerade macht, ja extrem wichtig. Vielleicht hat sie Lust, uns darüber beim Frühstück zu erzählen.«

3. Freitag erscheint der langersehnte Teil 2 des Lieblingscomputerspiels eurer Tochter (12). Sie ist schon total aufgeregt. Am kommenden Montag schreibt sie allerdings eine wichtige NaWi-Arbeit.

Familie A

»Ein eher theoretisches Szenario für uns, weil hier keine Computerspiele ›ersehnt‹ werden, aber ich sehe grundsätzlich keinen Widerspruch. Sofern das erforderliche Lernpensum bis zur Arbeit erledigt wird, spricht aus meiner Sicht nichts gegen wie auch immer geartete Freizeitbeschäftigungen.«

4. Euer Sohn (13) geht eigentlich immer pünktlich und ohne Widerspruch um 20 Uhr Zähne putzen und schläft dann spätestens um 22 Uhr. Trotzdem kommt er morgens total schwer in die Gänge. Er ist supermüde, und immer öfter verschläft er. In der Schule ist er gereizt, und seine Noten haben sich im vergangenen Halbjahr kontinuierlich verschlechtert. Nicht dramatisch, aber die Vieren kommen jetzt nicht mehr nur sporadisch.

Familie C

»Das Fallbeispiel klingt nicht so, als würde der Junge übermäßig spielen. Ich würde also eher den Eisenstatus seines Blutes checken lassen, oder vielleicht hat er was mit der Schilddrüse? Vermutlich würde ich ›Kind immer müde, welche Gründe?‹ googeln und dann noch herausfinden, dass er eine unerkannte Diabetes haben könnte oder vielleicht zu wenig Wasser trinkt usw. Dementsprechend würde ich ihn zum Arzt schicken. Wenn das alles ausgeschlossen worden ist, würde ich mit ihm besprechen, warum sich die Noten vermutlich verschlechtert haben und wie wir Eltern ihm helfen können. Vielleicht kann er den Stoff ja besser über Tutorials auf YouTube verstehen, davon gibt es ja eine Menge sehr gute.«

5. Urlaub! Ihr habt einen tollen Ausflug ans Meer geplant. Der Picknickkorb ist gepackt. Als es losgehen soll, haben eure Kinder (9 und 14) keine Lust mitzukommen und wollen lieber YouTube schauen.

Familie B

»Das kommt bei uns so nicht mehr vor, weil wir meilenweit vorher festlegen und besprechen, wer wann wie zu seinem Recht und zu seinem Spaß kommen kann und was vielleicht für wen unter Pflicht fällt und ob das richtig so ist. Das war eine größere Umstellung, immer alles zu planen, aber es hat sich gelohnt. Und natürlich halten nicht alle Pläne der anstürmenden Wirklichkeit stand, ganz und gar nicht, aber allein die Tatsache, dass man einmal gesprochen hat, schafft schon viel mehr Klärungsmöglichkeiten.«

6. Die Mutter einer Klassenkameradin eurer elfjährigen Tochter ruft euch an und berichtet, dass eure Tochter einen TikTok-Account hat, von dem ihr bislang nichts wusstet.

Familie A

»Ich würde nachschauen, was TikTok ist. Dann würde ich meine Tochter fragen, was TikTok ist, und ihr dann klarmachen, dass ich nicht verstehe, warum sie sich über die medienpädagogischen Anweisungen der Schule und unsere Vorgaben hinwegsetzt. Ich würde verdeutlichen, warum ich und viele andere die Veröffentlichung von Videos im Internet durch Kinder für keine gute Idee halte. Aber wie gesagt, nur theoretisch, denn unsere elfjährige Tochter hat gar kein Smartphone. Unsere ältere Tochter hat keine Zeit für (und kein Interesse an) solche(r) Art der Freizeitgestaltung. Und zu guter Letzt wäre die Installation der App dank Family Link gar nicht möglich gewesen …«

7. Ihr bekommt mit, dass durch den Klassenchat eures 17-jährigen Kindes das Foto eines euch unbekannten Mädchens geistert. Das Mädchen ist oben ohne.

Familie C

»Ich würde sowohl mit meinem Kind reden als auch eine Projektreihe an der Schule des Kindes anleiern. Es ginge mir darum, dass die Teenager sich in die Situation dieses Mädchens hineinversetzen. Wie fühlt sie sich vermutlich, wenn sie erfährt, dass ihr Nacktbild herumgeschickt wird? Wie sieht es aus, wenn sie es nie erfährt – ist das Herumschicken dann okay? Woher stammt das Bild vermutlich? Ist es günstig, Nacktbilder an einen Schwarm oder seinen festen Freund zu schicken? Wie sieht es denn mit Dickpics aus? Ist es okay, einer Wildfremden im Internet seine intimen Teile per Foto zuzuschicken? Warum machen das einige? Wie fühlen die Empfängerinnen und Empfänger sich vermutlich? Kurz: Empathie und Moralentwicklung sollte das Projekt fördern, und es müsste dann auch über die DSGVO und die Rechte am eigenen Bild gesprochen werden. Das, was die Teenies da gemacht haben, ist ja klar gegen das Gesetz. Ich denke, das war ihnen nicht bewusst. Sollte es aber.«

8. Dein Sohn (9) will das Spiel spielen, das sein Bruder (14) spielt. Das Spiel hat eine USK-Empfehlung von 16 Jahren.

Familie A

»Ich habe mir das Spiel schon angeschaut, weil ich es dem großen Bruder ja schon erlaubt habe. Jetzt nehme ich noch mal eine eigenständige Bewertung vor, ob das Spiel auch noch für ein neunjähriges Kind in Ordnung ist oder nicht.«

9. Euer Kind (6) hat eine App heruntergeladen, über die ihr just am nächsten Tag zufällig lest. Die App sammelt exzessiv Daten und steht im Verdacht, auf Systeme zuzugreifen, auf die sie eigentlich keinen Zugriff haben darf. Allerdings sind im Moment alle Jugendlichen ganz verrückt nach ihr. Die App verfügt nämlich über eine Greenscreen-Funktion, mit deren Hilfe man sich an die verrücktesten Orte bringen kann. Zumindest auf dem Foto.

Familie B

»Man kann all diese Sachen schon einem Sechsjährigen erklären, das würden wir also angehen. Und außerdem hoffen, dass bei Logo etc. schon etwas dazu zu finden ist.«

10. Es ist 20 Uhr. Zusammen mit eurem Kind (4) habt ihr gerade auf Netflix eine Folge Dino Dana geschaut. Jetzt soll es eigentlich ins Bett gehen. Euer Kind will aber noch eine Folge gucken. Unbedingt. Als ihr verneint, bekommt es einen Wutanfall.

Familie A

»Grundsätzlich haben unsere Kinder mit 4 Jahren um 20 Uhr bereits geschlafen; zudem haben sie nur in Ausnahmefällen (z. B. die Jüngere, weil die Ältere schon etwas schauen durfte) ferngesehen. Ansonsten bin ich ein großer Freund von Transparenz und Konsequenz: Wenn es so vereinbart ist und keine ernstzunehmenden Argumente für eine Abweichung vorgebracht werden können, wird es so gemacht. In dem Fall: Kind in Kinderzimmer bringen, Wutanfall aushalten, mit etwas ablenken und dann ins Bett legen.«

11. Euer Kind (10) hat über einen Messenger-Dienst einen Drohbrief bekommen: »Leite diese Nachricht an fünf Kontakte weiter, oder deine beste Freundin stirbt.« Ihr löscht den Brief. Daraufhin rastet euer Kind fast aus, weil es ihn jetzt nicht weiterleiten kann.

Familie C

»Meine Kinder haben diesen einen typischen Messenger-Dienst aus guten Gründen nicht auf ihrem Handy. Aber nehmen wir an, sie hätten trotzdem so einen Droh-Kettenbrief bekommen. Ich kenne die meisten dieser Briefe schon und habe auch schon oft Gespräche darüber geführt. Vor allem erzähle ich, dass es diese Art von Kettenbriefen bereits in meiner Kindheit gab, da eben noch als Papiervariante, und dass niemandem, der das nicht weitergeleitet hat, je etwas passiert ist, inklusive mir selbst. Hilfreich sind für solche Gespräche auch Seiten wie Mimikama.at, die herausfinden, woher der Brief stammt, was das gruselige Foto wirklich zeigt usw. Ein klitzekleines bisschen bleiben Kinder nach einem Gespräch meist noch beunruhigt, aber wenn dann der in dem Brief beschriebene Zeitraum herum ist, ohne dass etwas passiert, sind sie überzeugt. Und dann sind sie entspannt, wenn sie einen zweiten, dritten oder vierten solchen Drohbrief erhalten.«

12. Es war wirklich keine Absicht, aber ihr habt mitbekommen, dass euer Kind (12) auf seinem Smartphone einen knapp dreiminütigen Hardcore-Porno-Clip hat.

Familie C

»Das arme Kind, jetzt muss es mit einem Elternteil leider über die Darstellung von Sexualität, die Pornoindustrie und über Consent reden. Sex ist super, aber ein Hardcore-Porno ist für jemanden unter 18 nicht das richtige Anschauungsmaterial. Da formen sich ja total überzogene Vorstellungen von der Größe und Standfestigkeit von Penissen und der Willigkeit von Frauen. Das Video muss das Kind selbstverständlich löschen. Vielleicht findet es ja etwas weniger Krasses, mit dem es seine … äh … Neugier befriedigen kann. Hat die Zeitschrift Bravo eigentlich mittlerweile eine Dr.-Sommer-App?«

a) Denn außer in Berlin und Brandenburg erfolgt der Wechsel auf die weiterführende Schule bereits nach der vierten Klasse.

b) An der orientiere ich mich z.B.: 44 Stunden Wochenkontingent reichen mir nämlich völlig.

c) Übersetzung: Es gab keinen Zusammenhang zwischen der objektiv erfassten sitzenden Bildschirmzeit und Adipositas und motorischer Entwicklung. […] Insgesamt besteht lediglich ein sehr niedriger Evidenzgrad.

d) Übersetzung: Der Zusammenhang zwischen der Nutzung digitaler Technologien und dem Wohlbefinden als Erwachsener ist negativ, aber gering, weil er maximal 0,4% des Spektrums von Wohlbefinden erklären kann.

e) Übersetzung: Je weniger, desto besser.

f) Umweltbewusste Menschen lassen die Geräte schließlich nicht im Standby-Modus.

g) Im Original »S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche.« Tatsächlich aber ist das kein Zitat von Marie-Antoinette, sondern von Jean-Jaques Rousseau in: Bekenntnisse, Band VI.

h) Übersetzung: Und die, die es sich leisten können, ihre Kinder von einer strukturierten Aktivität zur nächsten zu fahren. Wohingegen die, die es sich nicht leisten können, ihre Kinder in den eigenen vier Wänden behalten.

i) Sucht auf YouTube den Song »Smith and Smart: Beides« und macht ihn zu eurer Hymne. Die Aussage stimmt nämlich immer.

j) Kompromat muss man immer selbst bekanntgeben: In insgesamt 15 Jahren habe ich zweimal Internetverbot verhängt und mich dann sehr geschämt und es auch rasch wieder aufgehoben.