13

Casada con el Imperio

El emperador Augusto solía presumir, según se cuenta, de que su atuendo se elaboraba en su propia casa, y que lo hacía su devota esposa, Livia. En la cultura cosmopolita del primer siglo romano, en la que las sedas y el lino fino eran las vestimentas habituales de los poderosos, el propio emperador exhibía su apego a las lanas tejidas en casa. No tenemos idea de con qué frecuencia el espectáculo de la noble emperatriz sentada en su telar o con su cesta de coser era, de hecho, representado en la residencia imperial. Pero si la intención de dicho alarde era convencer a los contemporáneos y a la posteridad de las humildes y discretas virtudes de Livia (así como de los hábitos modestos del propio Augusto), fue un intento fallido.

Desde el siglo I d.C. hasta Robert Graves, y más allá, Livia parece representar en la política de poder del Imperio un papel mucho más crucial del que la imagen de la hogareña costurera pudiera sugerir. En el mejor de los casos, ha sido retratada como una mediadora clave entre el emperador y diversos grupos con intereses diferentes en su Imperio (el historiador Dion Casio, por ejemplo, escribe el guion de una larga, e inverosímil, discusión entre la emperatriz y su marido en la cual ella le persuade con éxito de mostrar misericordia hacia un hombre acusado de traición). En el peor de los casos, se la ha visto como una envenenadora en serie, la éminence grise de la corte de Augusto, decidida a destruir cualquier obstáculo para sus ambiciones incluyendo, finalmente, a su marido. Como el propio Graves señala en Yo, Claudio, «Augusto gobernó el mundo, pero Livia gobernó a Augusto».

Los orígenes de la versión más oscura del personaje de Livia se remontan al historiador Tácito, escrita en los inicios del siglo II d.C., casi cien años después de su muerte en el año 29. Él, al menos, es el primer autor superviviente que insinuó que ella pudo haber tenido algo que ver en la muerte de Augusto, movida por el miedo a que el viejo emperador estuviese a punto de preferir como su sucesor a un candidato rival, por encima de Tiberio, hijo de Livia de un matrimonio anterior. «Algunos sospecharon de las malas artes de su esposa», escribe Tácito con las típicamente inquietantes e inespecíficas insinuaciones. Asimismo, existían pistas similares acerca de su papel en la inesperada muerte unos pocos años después del joven príncipe Germánico, el chico de oro de la corte romana, envenenado con su consentimiento, o eso nos hacen pensar, si no directamente, sí por su instigación.

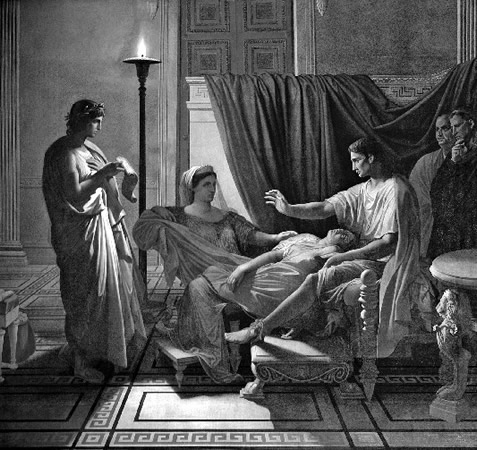

Esta imagen hostil ha tenido una vigorosa inmortalidad, incluido un escalofriante retrato de Ingres, Virgilio leyendo la «Eneida» a Augusto, Octavia y Livia. Este cuadro muestra el desmayo de Octavia, la hermana de Augusto, al escuchar a Virgilio recitar su nuevo poema. Los versos, debemos suponer, hacen referencia a Marcelo, su hijo fallecido, otra de las víctimas de Livia, según algunos relatos antiguos. La propia emperatriz palmea el hombro de Octavia con la distante frialdad que cabe esperar del asesino consumado. Era bien sabido que Séneca, filósofo de la corte y tutor del joven emperador Nerón, elogió el dominio de sí misma que mostraba Livia en comparación con los excesos emocionales de Octavia. Ingres muestra aquí cuán perturbador podía ser aquel «autocontrol». La imagen más poderosa de la villanía de Livia para el mundo moderno proviene de la serie televisiva de la BBC de 1976 Yo, Claudio, que presenta a Siân Phillips como el rostro del siglo XX de la maquinadora emperatriz. El adaptador, Jack Pulman, moldea las novelas de Graves (Yo, Claudio y Claudio el dios) de un modo mucho más radical de lo que suele reconocerse, en particular haciendo de Livia la presencia malvada y dominante de la primera mitad de la serie. El propio Graves había retorcido aún más la versión de Tácito. Livia raramente aparece en un primer plano en el libro. Su siniestro influjo sobre Augusto queda explicado en el mismo comienzo de la novela por Claudio, el narrador («La verdad es que el matrimonio nunca llegó a ser consumado... Augusto, a quien se consideraba lo suficientemente capaz con otras mujeres, se encontraba a sí mismo impotente como un niño cuando trataba de consumar con mi abuela»). Pero, conforme se desarrolla la historia, sus fechorías rara vez se destacan; en lugar de ello se insinúan en una serie de consejos y conversaciones privadas. Es tan solo retrospectivamente, cuando Claudio tiene la última cena con su moribunda abuela, cuando obtiene de ella la verdad: la lista de víctimas es casi tan larga como Graves había dado a entender, e incluía a su marido Augusto («sí, había envenenado a Augusto embadurnando los higos con veneno mientras aún estaban en el árbol»).

La versión televisiva de Pulman, en contraste, hace de los asesinatos de Livia el hilo conductor que articula los primeros episodios, con una completa sucesión de escabrosas escenas de muerte por envenenamiento. La propia Livia es sacada del segundo plano para convertirse en la memorable, si acaso ligeramente sobreactuada, antiheroína, con una línea espectral de ironía teatral para el deleite de los espectadores versados (las ambigüedades de la palabra «veneno» son finamente explotadas, ya que dicho término también hace referencia a la intoxicación alimentaria). Pulman incluso recrea las líneas de Livia de tal modo que resuenan otras «mujeres fatales» de película y ficción. «Es muy bondadoso por tu parte», dice con voz ronca el joven príncipe Marcelo, mientras ella le asiste en su lecho de muerte. «No, no, querido, la bondad no tiene nada que ver con esto», le replica ella. O como la respuesta de Mae West en Noche tras noche: «¡Dios mío, qué diamantes tan hermosos! Dios no tiene nada que ver con esto, querida». Una de las escenas más impactantes de todas no tiene relación alguna con la novela original. El rostro en primer plano del desvalido y moribundo Augusto (Brian Blessed) monopoliza la escena durante varios minutos, mientras la voz en off de Livia le reprocha burlonamente: «Debiste haberme escuchado más... He estado en lo cierto más veces de las que he errado y, porque soy mujer, me has empujado a un margen. Oh sí, sí que lo hiciste». Conforme abandonaba el lecho de muerte para orquestar la sucesión, deja caer un titubeante aviso para Tiberio, el cual ha llegado oportunamente para hacerse cargo del trono: «Ah, por cierto, no toques los higos».

A los historiadores modernos les ha resultado muy difícil evaluar el papel de Livia en la vida real y el alcance de su poder político. No es, por una vez, simplemente la cuestión de la carencia de pruebas que hayan perdurado. De hecho, con relación a algunos aspectos de la vida de Livia tenemos mucha más información que de la mayoría de mujeres del mundo romano. Gracias al descubrimiento, por ejemplo, de la gran cámara funeraria ocupada por esclavos que formaban parte de su servicio doméstico, tenemos un extraordinario esbozo de la composición de su corte doméstica. Estaba atendida por, según nos cuentan sus epitafios, camareros, cocineros, secretarios, contables, ayudantes de vestuario, peluqueras, masajistas, reparadores, ebanistas, orfebres, enyesadores y recaderos, sin mencionar un pequeño séquito de doctores personales (cuya maligna presencia alrededor de sus parientes era siempre una señal inequívoca, en la ficción, de una muerte inminente).

8. La visión de Ingres de la vida hogareña de la familia imperial. Virgilio lee su poema épico ante Augusto, Octavia y Livia.

Existe además una extensa gama de anécdotas reveladoras en mayor o menor medida ligadas a su nombre. Un escritor médico del siglo IV conservó para la historia la receta de una de las tisanas de la propia Livia para la irritación de garganta y otra para el agotamiento nervioso (sin ningún indicio de efectos secundarios siniestros). Y gracias al vasto compendio de provechoso conocimiento recopilado por Plinio el Viejo en su Historia natural, sabemos que proclamó que su longevidad se debía a que bebía vino de Friuli (algo que todavía usan para hacer publicidad de los viñedos de esa zona); y deducimos el rastro de una improbable rivalidad entre Livia y la nieta de Augusto, Julia, acerca de quién poseyó el enano de menor tamaño (Julia ganó en la categoría masculina con un espécimen de setenta y dos centímetros, Livia en la femenina con una altura no especificada).

Pero si el material de esta clase escasamente arroja luz sobre la vida social y cultural del antiguo palacio imperial, es de poquísima utilidad en aquello que, para muchos historiadores, ha sido la cuestión principal: ¿qué clase de influencia ejerció Livia, y cómo? Respecto a esto, las pruebas son ambiguas, imprecisas y casi imposibles de interpretar. Tal como Tácito, y otros ancianos escritores reconocieron, los historiadores son excluidos de forma sistemática de la toma de decisiones que ocurre tras las puertas cerradas de la autocracia. Las mujeres cercanas al hombre que ostenta el poder pueden, por supuesto, capitalizar esa proximidad para promover sus propios intereses. Al mismo tiempo, también proporcionan al analista una manejable, e incontrastable, explicación acerca de por qué el hombre actúa como lo hace. Tal como la prensa moderna consideró a Nancy Reagan o a Cherie Blair herramientas convenientes para justificar, cuando todo lo demás fallaba, las decisiones políticas de sus esposos, del mismo modo los antiguos historiadores siempre podían caer sobre Livia o cualquier otra mujer del Imperio cuando se precisaba dar sentido a las extravagancias del emperador. No hay modo de decir si estaban en lo cierto. Las acusaciones de envenenamiento son un ejemplo, particularmente malintencionado, de este preciso problema. Las mujeres, desde Livia hasta Lucrecia Borgia o Harriet Vane, han sido siempre víctimas de acusaciones de este tipo (el clásico crimen femenino taimado, y una clara perversión del papel de la mujer como cocinera y ama de casa). Pero ¿quién puede decir si una seta venenosa se usó deliberadamente o, simplemente, de un modo inocente no se identificó como tal? ¿Y deberíamos asumir siempre que esas muertes repentinas eran perpetradas por aquellos que, en última instancia, se veían beneficiados por ello? Las suposiciones de ese tipo permiten escribir muchos renglones de historia, pero pueden ser incorrectas.

La conclusión es que exactamente la misma prueba ha sido utilizada para justificar posiciones radicalmente opuestas sobre el papel de Livia en la política de Augusto. En un extremo está el punto de vista de Theodor Mommsen y otros acerca de que Livia, al menos finalmente, adquirió un estatus casi oficial en la jerarquía política de Roma. En el otro extremo está la sensata postura de Moses Finley, quien debatió precisamente esta cuestión en una tertulia radiofónica en Radio Three, emitida en los años setenta, poco después que la serie de televisión Yo, Claudio. A pesar de la impresión que se pueda obtener de las novelas de Robert Graves, aseguró a los oyentes que ninguna de aquellas mujeres del Imperio caracterizadas en la novela «tuvo en absoluto influencia alguna en la historia de Roma». Cualquier cosa que sugiera lo contrario sería «simplemente chismorreo».

En su biografía, Livia: primera dama de la Roma imperial, Anthony Barret se enfrenta concienzuda y escrupulosamente a muchas de las controvertidas pruebas. Es una colección de material de primera clase, pero casi con total seguridad decepcionará a cualquiera que espere llegar al fondo de la historia de Livia, puesto que ninguna pista sobre su poder e influencia emerge para sostener el peso de la interpretación que tal vez deseamos descargar sobre ella. Por ejemplo, en un poema, supuestamente escrito como condolencia para Livia con motivo de la muerte de su hijo Druso en el siglo IX d.C., se le llama romana princeps («primera dama» y el equivalente femenino de uno de los títulos usados por el propio Augusto: príncipe). ¿Es esto un indicador reconocible, aunque no estrictamente oficial, de su estatus público? ¿O es algo mucho más impreciso, una hipérbole poética característica de la poesía de la corte romana? ¿Atestiguan los edificios públicos erigidos en su nombre su implicación activa en los planes de la ciudad, incluido su apoyo económico? ¿O deberían verse absolutamente como ejemplos particularmente espléndidos de la tradición romana que alentaba a los hombres ricos a donar diseños arquitectónicos en honor al nombre de sus parientes femeninas (quienes, probablemente, escasamente tomaron parte de forma activa en el plan)? Y así sucesivamente. En general, Barret pasa por alto estas ambigüedades, a pesar del coste que supone y de ofrecer una visión de la posición de Livia más parecida a un esbozo de lo que algunos lectores pudieran esperar. Pero incluso él se muestra tendencioso en ocasiones. En uno de esos lapsos trata de argumentar que su interés por la horticultura y, en concreto, «la variedad particular de higos que llevan su nombre, la Livia... puede haber contribuido a la idea tradicional de que fue ella quien eliminó a Augusto con higos manipulados». La idea contraria es infinitamente más plausible: que la variedad Livia deba su nombre, jocosamente, a la renombrada debilidad de Livia por el empleo de los higos como vehículo para el veneno.

Es difícil resistirse a la conclusión (aunque el propio Barret lo hizo) de que no llegaremos mucho más lejos en el conocimiento acerca de Livia hasta que cambiemos la naturaleza de las cuestiones que planteamos. Tal vez por esta razón algunos clasicistas fiables han vuelto recientemente a enfocar su mirada en la imagen moderna de la emperatriz en las pantallas y escenarios, a través de Yo, Claudio en particular. La serie de la BBC no fue la primera adaptación de las novelas de Graves. Hubo un famoso y fallido intento de filmar los libros en 1937, protagonizado por Charles Laughton como Claudio y Flora Robson como Livia (las pruebas piloto supervivientes se reunieron en un documental de la BBC, The Epic That Never Was, en 1965). Mucho menos conocida es la desafortunada versión teatral de John Mortimer, que se representó durante un par de meses en el teatro West End, en 1972.

Al margen de un cálido tributo en el Observer (del que el propio Mortimer era un crítico de teatro habitual), la mayoría de las revisiones sitúan aquella producción en algún lugar de una escala entre débil y espantoso. Aidan Higgins en The Listener, por ejemplo, dejó en ridículo el terrible diálogo («¿No echas de menos el burdel, verdad, Calpurnia?»), la producción («La sibila de Cuma... dando unos horribles giros sobre sí misma medio desnuda en la parte más baja del enorme andamiaje que llenaba el escenario») y el personaje de Livia en sí mismo («la pobre Freda Jackson... maquillada como la bruja de Blancanieves de Disney»). Para ser sinceros, Mortimer era muy consciente de cuán malo había sido. Tal como él explicó en Murderers and Other Friends [Asesinos y otros amigos], la desastrosa recepción de la obra había sido presagiada por la desastrosa fiesta de preestreno. El propio Graves apareció, aburriendo a los invitados célebres con historias absurdas sobre Jesucristo viviendo hasta la edad de ochenta años y descubriendo la pólvora y le entregó a Mortimer una «piedra mágica» que, según él afirmaba, aseguraría buenas críticas. No fue así.

Esos y otros espectáculos recientes sobre Roma son el objeto de una excelente colección de ensayos, Imperial projections: ancient Rome in modern popular culture [Proyecciones del imperio: la antigua Roma en la cultura popular moderna]. Incluye una magnífica exploración sobre Carry on, Cleo, que es una brillante parodia de la épica Cleopatra (parte de la gracia radica en que el equipo de Carry on utilizó muchos de los trajes y piezas de atrezo desechados del espectáculo de Burton y Taylor). Y existe otra aguda disección de la versión tanto de Broadway como del cine de Golfus de Roma de 1966. El éxito de la película deriva de la poderosa combinación de las comedias romanas de Plauto, el humor judío de Nueva York y el famoso libro de Jérôme Carcopino (Vida diaria en la antigua Roma), publicado por primera vez en Gran Bretaña en 1941, y que aún hoy se continúa editando. El giro irónico, para la historia de un espectáculo con unas raíces judías tan firmes, es que Carcopino había sido ministro de Educación en Vichy, en la Francia no ocupada por los alemanes, y entre otras cosas había firmado el decreto que expulsaba a los judíos de las instituciones arqueológicas francesas en el extranjero. A pesar de su posición como libro clásico, a través de una lectura cuidadosa aún se dejan ver sus raíces ideológicas.

Pero la contribución excepcional a Imperial projections es el ensayo de Sandra Joshel acerca de Yo, Claudio. Tomando como punto de partida el contexto original y el impacto de las novelas de Graves en los años treinta, Joshel rastrea su historia a través de la versión de Mortimer (brevemente) y de la serie de la BBC. Pero no se detiene en la acogida que recibió en Gran Bretaña en 1976; continúa con la historia de la reemisión de la serie para la audiencia estadounidense al año siguiente. Anunciada como parte de las agresivamente exclusivas producciones de las Masterpiece Theater [Obras maestras del teatro], patrocinada por la petrolera Mobil en la Public Service Broadcasting (PBS), le borraron algunas de las escenas más obscenas, y fue presentada cada semana por el sofisticado Alistair Cooke, quien actuó como mediador para los espectadores estadounidenses de esta versión tan británica de Roma. El secreto del éxito de Joshel recae en su destreza para contrastar todos esos diferentes contextos, tanto cronológicos como geográficos, y mostrar cómo producen versiones radicalmente opuestas de Yo, Claudio. Incluso la misma serie, mostrada en años sucesivos, demuestra haber tenido significados completamente diferentes a ambos lados del Atlántico.

Las novelas sobre Claudio en sí mismas varían ampliamente; llevan al lector desde lo más profundo del palacio imperial hasta las regiones más remotas del Imperio romano (es decir, Britania). Graves se implicó en parte en una perversa desacreditación de los valores heroicos que los eruditos le otorgaban al imperialismo romano, dando a entender, de hecho, que era entre los bárbaros britanos donde podían hallarse las robustas virtudes de los antiguos héroes clásicos. Fue presuntamente por esta razón por lo que T. E. Lawrence encontró el tono general de Yo, Claudio nauseabundo. La televisión cambió todo aquello. Se rodó con un presupuesto escaso («emociones baratas tanto en el sentido financiero como en lo salaz», criticaban en una reseña carente de entusiasmo, de nuevo, en The Listener) y dentro de un estudio de grabación en su totalidad. Muy pocos minutos de las treinta horas completas de la serie representan alguna otra localización aparte del palacio imperial o la villa, incluso las escenas de los juegos muestran únicamente el palco imperial, con las voces de fondo de la multitud entusiasta.

Esto genera una imagen de Roma muy diferente de la novela o de la espectacular aspirante a la gran pantalla de 1937. La televisiva Yo, Claudio era «doméstica» en más de un sentido: llevó la vida hogareña de la corte romana hasta la sala de estar corriente, y con su énfasis en la conversación entre los personajes principales, primeros planos persistentes y el sexo explota las convenciones no ya de la extravagancia épica, sino de una telenovela familiar. Tal como el material promocional de la emisión norteamericana hace explícito, es un programa acerca de «la familia que gobernaba el mundo».

Pero el impacto político de estas escenas domésticas fue mucho más señalado en los Estados Unidos. Por supuesto, la audiencia británica era perfectamente consciente de la relevancia contemporánea de Yo, Claudio en los debates sobre el poder y su corrupción. Incluso aquellos que se mostraban dubitativos sobre la adaptación de Mortimer habían comentado que la relevancia de «la obra en la época presente es tan obvia como aterradora». Pero la audiencia de Estados Unidos en 1970 encontró repercusiones particularmente poderosas y precisas. Los revisores se topaban reiteradamente con vínculos entre la serie y la sospechosa «atmósfera de la América pos-Watergate», motivados, en parte, por el propio material promocional, que enfatizaba que hubiese pocas «diferencias entre las malas prácticas del gobierno reveladas en los titulares diarios y las prácticas corruptas de la antigua Roma». Había también ecos derechistas. Para aquellos que ostentaban la autoridad moral, que encontraron en el creciente poder de la mujer el motivo del declive norteamericano, el comportamiento de la emperatriz en Yo, Claudio ofrecía una justificación histórica. La figura de Livia era el símbolo dominante en todo esto. Los revisores americanos se empecinaron en su proceder maquiavélico: «hambre de poder», la planificación de «muertes con la misma tranquilidad con la que la mayoría de las mujeres van al supermercado». Y el rostro de Siân Phillips acompañó casi cada reseña de la serie en los periódicos. Pero la intervención de Alistair Cooke como anfitrión de cada episodio de la serie impulsó su capacidad para la maldad hasta un nivel completamente nuevo. Conforme se aproximaba el asesinato de Augusto por parte de Livia, Cooke intervino para explicar a la audiencia norteamericana la relevancia de la política del emperador romano: «redactó una constitución la cual, a través del canal de la ley romana, pasó primero a Britania y luego a América como modelo, como guion para nuestra propia constitución [...] más que nada, él reconcilió la antigua nobleza con los nuevos republicanos, mercaderes y clase media en un sistema de gobierno que era, fundamentalmente, republicano». Esto carece de sentido histórico. Pero le otorga a Livia un papel mucho más pernicioso que el que Tácito o Graves jamás le adjudicaron. En esta versión estadounidense, al asesinar a Augusto, ella no solo es una amenaza intrigante, una Joan Collins a lo grande, con una tremenda afición por el veneno y por salirse con la suya. Según lo interpreta Cooke, Livia es culpable de destruir los cimientos políticos de los Estados Unidos de América.

Revisión de Anthony A. Barret, Livia: primera dama de la Roma imperial (Espasa Calpe, 2004); Sandra R. Joshel, Margaret Malamud y Donald T. McGuire Jr. (eds.), Imperial projections: ancient Rome in modern popular culture (Johns Hopkins University Press, 2001).