25

Las armas y el hombre

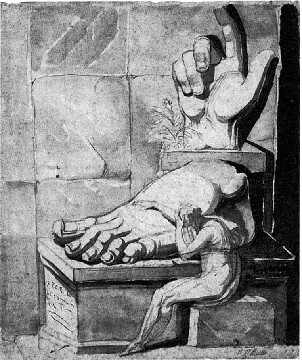

Una famosa pintura de J. H. Fuseli muestra a un artista «Abrumado», como el mismo título lo expresa, «por la grandiosidad de las antiguas ruinas», sentado y llorando junto a un pie colosal perteneciente a una escultura romana (un pie que ahora está en el museo Conservatori de Roma, y en otra época perteneció a una estatua del emperador Constantino). Fuseli no solo quiere demostrar que el arte antiguo puede provocar las lágrimas de un hombre sensible, sino que también hace hincapié, y con razón, en que la mayoría de obras de arte de la escultura griega y romana redescubiertas desde el Renacimiento emergieron del suelo en un estado tristemente ruinoso: cuerpos sin cabeza, torsos sin miembros, extremidades trágicamente amputadas. Su artista está llorando por lo que se ha perdido, tanto como por el sentimiento abrumador de la magnificencia continuada de la Antigüedad.

El hecho de que tantas esculturas clásicas estén expuestas en los mayores museos del mundo, no obstante, en condiciones aparentemente impolutas, se debe en gran parte a los esfuerzos de los colegas y predecesores de Fuseli, desde Miguel Ángel a Thorvaldsen. En cuanto una obra de arte en ruinas se descubría en el siglo XVI y XVII de Roma, los escultores más importantes de la época aparecían inmediatamente en escena. Su primera reacción solía ser una serie de negativas a ocuparse de los fragmentos supervivientes del genio antiguo. No obstante, esos escrúpulos no duraban mucho, puesto que esos mismos artistas enseguida se ponían manos a la obra para equipar al nuevo descubrimiento de todas las cosas que necesitaba (literalmente, de cabeza a los pies) para darle el aspecto que debería tener una perfecta estatua clásica. Hay pocas excepciones a la regla general de que cualquier escultura antigua aparentemente todavía dotada con sus dedos extendidos intactos (un brazo levantado o, la mayoría de los casos, la nariz) en realidad se benefició de esas modernas reparaciones.

13. Fuseli valora el impacto de la Antigüedad clásica.

No resulta nada sorprendente, teniendo en cuenta a los artistas que participaban, que algunas de estas intervenciones se hayan convertido en los platos fuertes del repertorio popular de la escultura clásica. Por ejemplo, gracias al exquisito colchón de Bernini, el extraño Hermafrodita del Louvre saltó al estrellato. Y Bernini nos devolvió también la cara de victoria de Eros, que se asoma por detrás de las piernas del taciturno Ares Ludovisi (un recordatorio furtivo del adulterio del dios de la guerra con la madre de Eros, Afrodita). En otros casos, una atractiva restauración renacentista suponía un serio rival a un posterior y fortuito (a menudo, hay que admitirlo, sospechosamente fortuito) descubrimiento de alguna parte real que faltaba de una estatua. Cuando, unos años después, tras la recuperación del grueso de la escultura, se dijo que las piernas «originales» del Hércules Farnese habían aparecido, la mayoría de las personas seguían prefiriendo las que había diseñado el pupilo de Miguel Ángel, Guglielmo della Porta. Pasó mucho tiempo antes de que esos añadidos se eliminaran para dejar su sitio a los «originales» e, incluso entonces, las versiones de della Porta siguieron expuestas junto a las propias estatuas (igual que están ahora, una vez más, en el museo de Nápoles). Los recientes estudios se han tomado estas restauraciones muy en serio. A pesar de algunos ataques de purismo en el siglo XX (como la célebre eliminación de las elegantes restauraciones neoclásicas de Thorvaldsen del grupo escultórico griego más famoso del Munich Glyptothek, o la decisión del Louvre de sacar a su Séneca moribundo de su grotesca bañera roja del Renacimiento y colocarlo sobre un bloque de hormigón), los historiadores del arte y los procuradores de museos normalmente han llegado a ver las intervenciones de Bernini y otras como las suyas, partes tan importantes de la historia en curso, creativa de la escultura clásica; tal vez no sea precisa, pero se ha ganado por sus propios méritos el derecho al estudio. Esa historia creativa fue, de hecho, celebrada en una espléndida exposición en el Louvre, D’après l’Antique, donde no solo estaba representado un deslumbrante abanico de las reconstrucciones de artistas de temas clásicos (incluidas fotografías de arte moderno del pie de Fuseli, y no menos de cinco variaciones de Salvador Dalí a tamaño natural de la Venus de Milo), sino que también incluía un serie de restauraciones, réplicas y reinvenciones bien elegidas de esculturas griegas y romanas.

14. El hermafrodita despierta una sorpresa. Desde un lado (abajo) parece ser una mujer dormida; desde el otro lado (arriba) vemos las complicaciones.

El catálogo, soberbiamente ilustrado, es una excelente introducción sobre los objetivos y métodos de los restauradores del Renacimiento así como los a menudo inesperados Nachleben de algunas de las piezas más famosas de la escultura (¡en los últimos cincuenta años, la Venus de Milo, por ejemplo, se ha usado para anunciar coches rápidos, cocinas de gas, tejanos Levi’s, agua mineral y medias!). La restauración, por supuesto, sigue su curso. Tal vez pensemos que hemos aprendido a admirar la escultura antigua en su estado fragmentario, pero solo hasta cierto punto. La Venus de Milo, tentadoramente no restaurada, sin sus brazos, es una cosa; los enormes grupos escultóricos descubiertos en la década de 1950 en una cueva cerca del pueblo de Sperlonga, al sur de Roma, fragmentados en varios miles de trozos, son otra cosa muy diferente. E inevitablemente las obras de arte recreadas ahora y expuestas en el museo de Sperlonga contienen tanto yeso y resina, como mármol original; son reinvenciones tan creativas como cualquiera de los ambiciosos proyectos de Bernini o Thorvaldsen. Lo sorprendente no es que estas restauraciones tuvieran lugar (¿quién, al fin y al cabo, se molestaría en visitar Sperlonga para ver un montón de mármoles desportillados?), sino más bien que los historiadores del arte, cada vez más interesados en los principios y en la práctica de la intervención renacentista en la escultura antigua, han confiado a ojos ciegos en las actividades de los restauradores contemporáneos, como si la «ciencia» de la restauración ahora estuviera por encima de toda sospecha, al contrario que las ficciones creativas de los regímenes previos. El caso clásico de esta ceguera es el grupo restaurador del Laocoonte de los Museos Vaticanos. Laocoonte fue ese desdichado sacerdote de Troya que, en la Eneida de Virgilio, no consiguió persuadir a sus compatriotas de los peligros de los caballos de madera y de los «griegos que traen regalos» y acabó asfixiado hasta la muerte, junto con sus dos hijos, por serpientes enviadas por su enemiga divina Atenea o Minerva.

La flamante versión de mármol del Vaticano, que muestra a padres e hijos luchando desesperadamente contra las terribles serpientes, se convirtió desde el momento de su redescubrimiento en Roma en 1506, en una de las obras de arte, antiguo o moderno, más conocidas e influyentes. Provocó algunos de los debates más importantes a propósito del origen de la disciplina moderna de la historia del arte (concretamente entre Winckelmann y Lessing). Pronto se estableció como una imagen familiar y duradera por toda Europa y más tarde América: para Karl Marx, proporcionaba un símbolo de los males del capitalismo; para Dickens, una imagen de Scrooge luchando con sus medias; para generaciones de dibujantes de cómic, un esquema instantáneamente reconocible para plasmar todo tipo de problemas políticos (Nixon estrangulado por sus cintas, o el Pato Plucky ‘Mac’ en 1960 atrapado en «el problema europeo»). Sigue estando en los primeros puestos de la agenda académica, y es el tema de dos libros, cada uno escrito por una figura destacada de la historia del arte clásico: My Laocoön, de Richard Brilliant, y Laocoonte: fama y estilo de Salvatore Settis.

La estatua de «Laocoon» apareció, en 1506, con un excelente pedigrí literario. Tanto Brilliant como Settis enfatizan que buena parte de su impacto inmediato se debió a sus obvios lazos con la Eneida y con la descripción de una estatua en la obra enciclopédica Historia natural de Plinio el Viejo. Plinio habría escrito sobre un «Laocoonte en el palacio del emperador Tito... [que mostraba] a Laocoonte, a sus hijos y las maravillosas serpientes enroscadas talladas a partir de un solo bloque... por Agesandro, Polidoro y Atenodoro, todos ellos de Rodas». La coincidencia con la estatua que Plinio había visto y descrito era casi demasiado buena para ser verdad. Dicho esto, el Laocoonte, tal y como fue descubierto, no estaba en absoluto entero. Le faltaban no solo las extremidades habituales y extraños trozos de serpiente, sino que todas las figuras habían perdido su brazo derecho. Se inició un enorme debate (orquestado por Miguel Ángel y Rafael entre otros) sobre cómo iban a restaurarse esos brazos, y particularmente el brazo de la figura central del propio Laocoonte: ¿doblado hacia atrás o extendido hacia arriba? En la década de 1530, habían llegado al acuerdo de que debería quedar estirado hacia arriba; y cada una de las (muchas) sucesivas restauraciones se ajustó a ese modelo, y restauraron de igual modo a los hijos para que encajaran. Así se creó la imagen canónica de la escultura.

Hasta ahora, nada fuera de lo normal. Sin embargo, en el siglo XX, la historia dio un giro sorprendente. En 1906, Ludwig Pollak, un arqueólogo y mercante alemán, mientras paseaba por una cantera en Roma, localizó un fragmento de un brazo de mármol doblado, con músculos abultados, con un estilo similar al Laocoonte. Lo entregó a los Museos Vaticanos, donde permaneció en sus almacenes hasta la década de 1950, cuando las autoridades del museo decidieron que, en realidad, pertenecía al mismo Laocoonte, y desmantelaron la estatua, eliminaron las restauraciones tradicionales e insertaron el brazo Pollak. Se pueden esgrimir argumentos muy poderosos contra esta decisión: el nuevo brazo no encaja directamente con el hombro roto del padre (tuvo que insertarse una cuña de yeso); parece estar hecho a una escala más pequeña y el color del mármol es ligeramente diferente; el propio Pollak solo creía que proviniera de una estatua como el Laocoonte; por no mencionar que las circunstancias de su descubrimiento son como mínimo vagas, y, en el peor de los casos, sospechosas, no son ni más ni menos creíbles que las historias de encuentros «fortuitos» de partes que faltaban en el Renacimiento. No resulta sorprendente que la nueva restauración en su conjunto no haya cautivado a la imaginación popular. (Los dibujantes de cómic que buscan un Laocoonte instantáneamente reconocible siguen pintándolo con el brazo hacia arriba). Por alguna razón, sin embargo, los historiadores de arte profesionales casi universalmente lo han dado por cierto; reacios, al parecer, a someter el trabajo de los restauradores de los museos modernos al mismo análisis obstinado que se aplica al de los principales escultores renacentistas.

15. El sacerdote troyano Laocoonte estrangulado hasta la muerte por las serpientes. Aquí vemos la «vieja» versión de la restauración con el brazo de Laocoonte alargado y hacia arriba.

Brilliant y Settis no son una excepción: ambos explícitamente apoyan al «nuevo» Laocoonte en términos generales, aunque Brilliant habría optado por una reorganización más radical de las tres figuras; y aparentemente no ven necesidad alguna en dar ningún argumento particular a favor de la autenticidad del brazo Pollak. En cada caso, esto es un lapsus raro. Tanto My Laocoön como el Laocoonte, con sus estilos intelectuales diferentes (Brilliant trabaja en el punto de unión de la historia del arte, la filosofía del arte y la estética; Settis sigue la tradición italiana de los estudios clásicos y su historia cultural), ofrecen análisis consistentemente perceptivos no solo de la escultura en su contexto antiguo, sino también del Laocoonte como objeto de intenso debate y controversia a lo largo de los pasados 500 años. Brilliant, especialmente, se acerca a él como un objeto paradigmático, que plantea cuestiones centrales de la historia y la teoría del arte: identificación, imitación, iconografía, datación y respuesta. La escultura se eleva, en sus propias palabras, a «un lugar común del análisis de la propia interpretación».

Es un tema excelente. Casi cada aspecto del Laocoonte ha sido rebatido con vehemencia en algún punto desde su redescubrimiento. Incluso el «hecho» aparentemente simple de que la escultura descrita por Plinio fuera la misma que el Laocoonte del Vaticano ha resultado ser un asunto complicado. Es cierto que el tema encaja (Laocoonte, hijos y serpientes que se retuercen); y el lugar del hallazgo, aunque vago en las fuentes renacentistas, podría ser compatible con un «palacio de Tito». El problema es que Plinio afirma que su estatua se esculpió de un solo bloque de mármol («ex uno lapide»), mientras que «nuestro» Laocoonte ciertamente no lo fue. Casi desde el momento del descubrimiento, las posibles explicaciones para esto han quedado claras: o bien Plinio se equivoca, o bien «ex uno lapide» no significa lo que nosotros creemos; o, en último caso, el Laocoonte que Plinio vio no era el nuestro, sino alguna otra versión del famoso tema que no ha pervivido. Settis se lanza a argumentar (probablemente con razón) que, en latín, «ex uno lapide» es una expresión de arrogancia muy bien conocida, que se usa para remarcar una gran hazaña y que, por tanto, no debería interpretarse literalmente. Brilliant permanece al margen de la pelea y reflexiona, de forma más general, sobre cómo la existencia de tal texto afecta inevitablemente a nuestra comprensión de una obra de arte.

El relato de Plinio también plantea cuestiones de datación y originalidad. Nombra a tres artistas de Rodas, aceptados al principio como los artistas que esculpieron «nuestra» estatua en alguna fecha todavía disputada, pero obviamente antes de que Plinio escribiera a mediados del siglo I d.C. Ahora bien, ¿y si, como muchos críticos han imaginado desde entonces, el Laocoonte del Vaticano es una «copia» de algún «original» griego anterior? En ese caso, ¿los escultores de Plinio fueron responsables del «original» o de la «copia»? ¿Y cómo explicamos el hecho de que los mismos tres nombres se encontraran inscritos en una de esas pilas de fragmentos de mármol de Sperlonga? Además, ¿podemos introducir el suceso seductoramente fortuito de que, como es bien sabido, el emperador Tiberio escapó por los pelos cuando una cueva en la que estaba cenando en Sperlonga se derrumbó? Todo tipo de teorías surgen sin cesar, y se han planteado fechas con al menos tres siglos de diferencia para nuestro Laocoonte. Las más célebres de todas, desarrolladas en una serie de publicaciones a lo largo de los últimos treinta años, son las teorías de Bernard Andreae, que llegó a ser director del Instituto Arqueológico Alemán en Roma, y estuvo muy involucrado en la reconstrucción de los fragmentos de Sperlonga, que permitió convertirla en una escultura reconocible. Con muy pocas pruebas, desde luego, Andreae afirma que el Laocoonte del Vaticano es una copia de un original en bronce, encargado por el rey de Pérgamo en torno al 140 a.C., con el objetivo, especula, de armonizar las relaciones entre Pérgamo y Roma apelando a sus orígenes troyanos comunes. En su opinión, los tres escultores de Rodas que menciona Plinio eran los copistas, que trabajaban en su versión en mármol durante el reinado de Tiberio, al mismo tiempo que decoraban la cueva de Sperlonga (ahora identificada con seguridad como el lugar de la cena que tan mal acabó), como un encargo imperial, con temas escultóricos que pertenecían a la historia de la vida de Tiberio.

Ni Brilliant ni Settis se interesan mucho por estas teorías (es posible que cuando Brilliant llama a Andreae «el Winckelmann del siglo XX» lo haga con un malintencionado doble sentido). Y ninguno de los dos cree que buscar «originales» y «copias», en cualquier sentido simple sea un procedimiento particularmente útil en el complejo mundo artístico del Imperio romano. Sin embargo, Settis vuelve a meterse en la discusión y rebate directamente a Andreae. Una buena proporción de su propio texto es un intento de demostrar que nuestro Laocoonte es una obra «original» de finales del siglo I a.C. Brilliant una vez más permanece al margen, y no apuesta por ninguna fecha concreta. En muchos aspectos, este es el logro más sorprendente del My Laocoön: demostrar al lector, por ejemplo, que fijar la fecha de una escultura romana no es lo más importante, o ni siquiera una cuestión necesaria para la historia del arte.

Al final, no obstante, prevalece la sensación de que tanto Brilliant como Settis se han contenido y han decidido no dar todos los golpes que podrían haber asestado. Su compromiso compartido con la historia de las respuestas al Laocoonte los lleva a tomar en serio ciertas posturas (incluida la de Andreae) que en otros contextos habrían merecido ser acogidas con un ridículo educado. La verdad es que una buena parte de lo que se ha escrito recientemente sobre esta escultura debería ser objeto tanto de escarnio como lo es de análisis. Si alguien desea ver la fuerza de una sátira inteligente sobre estas contribuciones, debería consultar un artículo en la revista Antike Welt, donde Tonio Hölscher vuelve al Laocoonte, con una serie de lecturas políticas que supera incluso las teorías de Andreae (supongamos que vemos a Laocoonte y a sus hijos como representaciones de Augusto, con sus fallidos herederos Gayo y Lucio. ¿Es el chico mayor de la estatua [¿Gayo?] una versión mayor del Cupido que trepa por la pierna de Augusto en la estatua de Prima Porta? Y así sigue). Los lectores atentos, sin embargo, no se habrán preocupado. Alertados por la flagrante restauración «antigua» del Laocoonte que ilustra este artículo, enseguida se habrán dado cuenta de que cada párrafo forma un acróstico completamente apropiado (en alemán): «Alabada sea la estupidez».

Reseña de D’après l’Antique: Paris, musée du Louvre, 16 octobre 2000-15 janvier 2001 (Réunion de musées nationaux, 2000); Richard Brilliant, My Laocoön: Alternative claims in the interpretation of artworks (University of California Press, 2000); Salvatore Settis, Laocoonte: fame e stile (Sonzelli, 1999), (trad. cast.: Laocoonte: fama y estilo, Vaso Roto ediciones, Madrid, 2011).