Die Jahreszeit des Erwachens:

Frühlingswinter, Gijrradálvvie

circa März bis Ende April

»Für mich ist der Frühlingswinter die schönste Jahreszeit«, verkündet Andrea. »Durch das Eis, die unendliche Weite, die lebende Stille, die länger werdenden Tage, das Erwachen der Natur wird eine Erwartung, eine Energie frei, die einen mitnimmt auf die Reise in ein Morgen.« Meine Reise in den Frühlingswinter fühlt sich dagegen an wie Fahrradfahren auf Kopfsteinpflaster.

Wie schon Ende Januar werde ich in einer Nacht Anfang März mehrmals geweckt – von Plumpslauten. Aber jetzt darf der Schnee vom Dach rutschen, und in weiser Voraussicht habe ich das Auto weit genug entfernt geparkt, dass es nicht erschlagen wird. Manche Eiszapfen an Dächern und Ästen vergießen Freudentränen, werden jedoch während der Nächte zu Geduld erzogen. Ähnlich wie viele Dörfler, die nur noch mit Reserveenergie Schnee schippen und den vom Traktor über Monate zusammengeschobenen Schneehaufen in ihren Vorgärten teils mit heißem Wasser zu Leibe rücken. Außer Nachbar Gunnar. Der geht weiterhin mit entrücktem Lächeln seinem Lieblingssport nach. Ich kann ihn mir gar nicht ohne seine Schneeschaufel vorstellen. Was wird er bloß im Sommer tun?

Anfang März drängt sich das Sonnenlicht schon vor halb sieben am Morgen durch die Ritzen der Vorhänge und bleibt bis siebzehn Uhr. Doch nicht nur das Licht kündigt den Frühlingswinter an: Auch die Vogelchöre gewinnen an Sängern und stimmen aus voller Kehle Lieder an, als wollten sie den Winter aus dem Weg zwitschern. Müsste ich dem Frühlingswinter einen Charakterzug zuordnen, würde ich ihn als scheinheilig bezeichnen. Er verführt mit seiner verweilwilligeren Sonne, die schon ein wenig die rot gefrorenen Wangen und Hände wärmt, um Minuten später den nächsten Schneesturm über die frühlingshungrige Welt zu blasen und die ersten schüchternen Plusgrade in gefühlte minus zehn Grad zu verwandeln. Die zwei Seiten des Frühlingswinters.

Wie Andrea oft sagt, hat alles im Norden zwei Seiten. Viele unzugängliche Sümpfe, die Waldspaziergänge einerseits erschweren, andererseits Elche anziehen. Sommerliche Mückenplagen, die einerseits die Menschen nerven, andererseits die Zugvögel nähren, die ihren Sommerurlaub ohne das All-you-can-eat-Büfett wohl weiter südlich verbrächten. Einerseits Wald bis an die Türschwelle, andererseits Gefahr bei Hitze, denn durch zunehmende Trockenheit entstehen häufiger Waldbrände.

Der vom Vorfrühlingswind verwehte Schnee auf dem Eis erinnert mich an die Wüste, weil ein Sturm dort den Sand genauso einkerbt, wie es der Wind mit dem Schnee tut. Wüste bedeutet Wärme. Freue ich mich insgeheim doch auf die nächste Jahreszeit? Weil auch in mir das Sehnen nach Wandel und Wechsel stärker verankert ist, als ich wahrhaben möchte? Ich merke lediglich, dass ich mich im März, wenn laut Kalender der Frühling beginnt – was er in Hamburg 2022 mit achtzehn Grad und Sonne auch tut –, fühle wie ein Elch im Tiefwinter, der antriebslos im Dickicht herumlungert.

Hatten mir viele Depressionen während der langen Dunkelheit im Januar und Februar prophezeit, trifft mich das emotionale Tief, als ich mich freuen soll – über mehr Licht, mehr Sonne, mehr Wärme. Ich schiebe es auf Sorgen um meine berufliche Zukunft und ums Konto, das einem vom Winter ausgezehrten Rentier gleicht. Bis ich mit meiner finnischen Freundin Minna telefoniere und sie mein Problem mit Einheimischenexpertise diagnostiziert: »Du hast die nordische Frühlingsdepression!«

Was ist das denn? Sind die Nordmenschen nicht im Winter niedergeschlagen, wie viele Deutsche auch? Minna ist keine Ärztin, bestätigt mir jedoch, dass sie und viele ihrer Bekannten selbst in Südfinnland jedes Jahr unter einer sogenannten Frühlingsdepression litten. Dann, wenn die Sonne ihre angesammelten Strahlen auf einmal ausschüttet und die magische Reinheit der Wintermonate dahinsiecht. »Ich habe gelesen, das hat irgendwas mit Hormonspiegel und Stoffwechsel zu tun, die sich neu anpassen müssen«, beruhigt sie mich. In jedem Fall passiert etwas in mir, das ich so in Deutschland nie verspürt habe. Vielleicht ist es keine Depression, eher eine besonders ausgeprägte Version von Frühjahrsmüdigkeit. Der geballte Zauber eines Winters, den ich nicht mal aus Kindertagen kannte, verpufft. Wobei sich der Verfall des Winters in die Länge zieht wie der zähe Tod eines kranken Menschen, der das Leben nicht loslassen kann, dem aber die Puste ausgeht und dem man von Herzen wünscht, der Kampf möge bald vorbei sein. Das schlaucht, gehört aber ebenso zu meinem neuen Leben im Rhythmus der Natur. Erst recht, wenn es sich um die Natur an einem der extremsten Orte der Welt handelt. Ich frage Minna, was ihr gegen die nordische Frühlingsdepression helfe. »Ablenkung«, lautet ihr Rezept. Denn Einsamkeit und Stille, die in den ersten Wintermonaten meine besten Freunde waren, werden mit Beginn des Frühlingswinters zu eher lästigen Begleitern. Nicht nur die äußere Natur, auch meine innere stimmt sich anscheinend auf Wandel ein.

Die von Minna verschriebene Ablenkung kündigt sich für mich in Form einer Einladung nach Malören an. Malören ist eine atollförmige Insel mit Sandbänken und Naturreservat, etwa dreißig Kilometer vor der Küste von Båtskärsnäs, zwischen Schweden und Finnland. An einem sonnigen Sonntag schwanke ich hinter Einar, einem Bekannten Ende fünfzig aus Kalix, auf einem Schneemobil, denn mit dreißig Zentimetern ist das Meereis noch immer dick genug für solche Ausflüge. Einars Kumpel, der uns vorausfährt, ist Sommerhausbesitzer auf Malören, und die überprüfen ständig, wie es ums Eis steht – in manchen Wintern soll es so dünn sein, dass Winterausflüge auf die Insel ausfallen. Je weiter wir hinausflitzen, desto häufiger sehe ich gebrochenes Eis, aber auch Packeis. Skulpturen nach der Vorstellung des Windes. Ob es das letzte Mal in diesem Frühlingswinter ist, dass wir mit dem Schneemobil übers Meer brausen? Mehr als eine halbe Stunde halten wir auf den nackten Horizont zu, wissen nur über GPS, wo wir hinmüssen. Dann zeichnet sie sich ab: eine Oase in Eis und Schnee, eine Insel nicht mit zwei Bergen, dafür aber mit einem Leuchtturm, einer Kapelle, einer Lodge für Sommergäste und einer überraschend hohen Anzahl an winzigen Häusern, die heute als Sommerhäuschen genutzt werden.

Duft von Grillwurst steigt mir in die Nase. Vor einer Stuga sitzt die Familie von Einars Kumpel samt Hund, auf dem Grill brutzeln Würste, und man sieht, wer öfters hier ist: alle, die so braun gebrannt sind, als wären sie gerade von Malle zurück. Wir werden herzlich begrüßt, der Hund schleckt mir durchs Gesicht, und einige erkennen mich wieder – weil ich wenige Tage zuvor im Fernsehsender von Kalix über mein Projekt gesprochen habe. Was für eine kleine Welt! Was für eine heimische Welt, in der die Hamburgerin im Arktisarchipel ein vertrautes Gesicht ist.

»Weißt du, warum es hier so viele Häuser gibt?«, fragt mich einer der Männer. »Fischer bauten im 17. Jahrhundert die ersten Cottages, weil der Fischfang hier vielversprechend war – vor allem von baltischem Hering.« Die winzige Kapelle sei von 1769 und gelte als skärgårdens domkyrka, die Kathedrale des Archipels. Für eine echte Kathedrale fehlt es dem roten Kirchlein an Höhe, aber zumindest strebt die magere Spitze gen Himmel. Das Wichtigste an Malören jedoch sei, da sind sich alle einig, dass es dort im Sommer keine Mücken gebe. Das werde ich in einigen Monaten überprüfen!

Badet Malören noch im Sonnenschein, sammeln sich auf dem Rückweg über dem Festland bereits dunkle Schneewolken. Die Sonne wärmt uns den Rücken, während wir ins Blau-Schwarz hineinfahren. Beim Abschied gibt mir Einar mit: »Ich habe mein Leben überwiegend draußen verbracht. Und weißt du, das in der Stadt, das ist nur eine Scheinwelt. Das hier draußen, das ist das richtige Leben!«

Der Pulverschnee wird zunehmend zu sievlla beziehungsweise sievlaga, wie ihn die Samen nennen – zu nassem, wassergetränktem Schnee, in den man leicht einsinkt. Es knirscht nicht mehr, es schmatzt unter den Füßen. Manches Mal klammert sich der sonnenverwöhnte Schnee, in dem meine Beine nun selbst auf ausgetretenen Wegen bis zum Knie verschwinden, so sehr an den Stiefeln fest, dass ich beim Rausziehen glaube, er reißt mir die Sohle ab. »Schnee schmilzt von unten, deswegen sackt man so schnell ein, auch wenn die Oberfläche noch gut aussieht«, erklärt mir Andrea. Verleibt sich der Schnee auf dem Ostseeeis meine Beine ein und spritzt plötzlich Wasser auf, befürchte ich jedes Mal, ein unfreiwilliges Bad zu nehmen. Aber noch hält die tiefere Eisschicht, nur der darauf liegende Schnee macht schlapp. Der Prozess der Schneeschmelze macht mich neugierig, ich lese auf verschiedenen meteorologischen Seiten darüber nach. Und bin überrascht, dass sich alle in einem einig sind: Schnee schmelze nicht einfach, wenn die Temperaturen über dem Gefrierpunkt lägen – die Lufttemperatur sei sogar zweitrangig. Eine viel größere Rolle spielten unter anderem die Feuchttemperatur, aber auch die Taupunkttemperatur, wenn feuchte Luft (einfach ausgedrückt) gesättigt vom Wasserdampf ist. Erst wenn ebendiese Feucht- und Taupunkttemperatur unter null Grad liege, verwandle sich Schnee von fest zu gasförmig.

Nach dem für mich aufregend andersartigen Winter fühle auch ich mich satt und bin froh über Tage, in denen es hamburggrau ist. Ich brauche eine Verschnaufpause vom Arktislicht und von der Schönheit da draußen, und die bringt der Frühlingswinter. Andererseits erweckt er, wenn die Frühlingsdepression nicht auf meiner Brust hockt, auch etwas in mir. Habe ich mich im Winter der Reglosigkeit der Natur unterworfen, so macht mich der erste Frühlingshauch kribbelig. Das Gefühl der unruhigen Füße kehrt zurück. Meine Nase eilt den Augen voraus, erschnuppert selbst mit der nun nötigen Sonnencreme einen Neuanfang, während der Blick weiter im Schnee versinkt. Gerade in dieser Übergangszeit, in der sich die Winterschönheit verabschiedet und etwas Unbestimmtes an ihre Stelle tritt, rinnt mir, wie häufig in der Stadt, der Moment durch die Finger. Ich gehe hinaus aufs Pfützen bildende Eis, und mein Kopf driftet ab. Sorgt sich darum, ob mir auch Frühling und Sommer so gut gefallen werden wie der Winter. In jenen Augenblicken ist es egal, ob mich lappländische Stille umarmt oder der Verkehrslärm einer Metropole beschallt – ich bin nicht bei der Sache. Ist der Grübelknopf an, kann mir auch die Natur nicht helfen. Das überrascht und verwirrt mich.

Malören war eine gute Ablenkung vom Gedankenschleudergang. Ein Besuch von Storforsen in Vidsel, den größten Stromschnellen Skandinaviens, rückt weitere in meinem Kopf schief hängende Bilder gerade. Mehr als eine Stunde schaue ich in das lebendige Wasser, das ungerührt vom sich an Felsbrocken und Ufer krallenden Eis und Schnee in Richtung Tal strömt. Unaufhaltsam. Unbändig. Es duldet die Überreste des Winters, hat aber nichts von seiner Urkraft eingebüßt und rauscht vorbei, als wollte es seinen noch erstarrten Kumpels sagen: »Alles gut, ist bloß noch eine Frage von Tagen, bis auch ihr wieder in Schwung kommt.« Weil die Reglosigkeit so wichtig und gesund ist, aber selbst in der Natur alles nur eine Weile auf Eis liegt, bevor es zu neuem Leben erwacht. Erwachen muss, um nicht zu sterben. Was dafür gemacht ist zu fließen, wird fließen. Selbst dem Elch wird ein neues Geweih wachsen, damit er im Herbst die flottesten Weibchen abbekommt. Und deshalb muss auch ich meinen kribbelnden Füßen nicht den Kampf ansagen, sondern darf mich freuen, dass ich nach einer nötigen Auszeit bereit bin, mich wieder auf den Weg zu machen.

Als Erstes mache ich mich auf den Weg in den Wald. Vor mir stapft Andrea durch den matschigen Schnee, die mir etwas zeigen möchte. In ihrem Rucksack stecken Werkzeuge, die zu einem Axtmörder auf Opfersuche passen – eine Axt natürlich, eine Säge, scharfe Messer. Zuvor habe ich auf ihrem Wohnzimmertisch einen Artikel aus einem Waldbesitzermagazin erspäht: »Birken – die lebende ›Apotheke‹«, war er übertitelt und mit einem schwarzen Tumor an einem Birkenstamm bebildert. So was hatte ich schon oft gesehen, mit einer Mischung aus Ekel und Mitleid mit dem parasitengeplagten Baum. Ich las: Der schwarze Tumor sei ein Pilz namens Chaga, und obwohl er ein Parasit sei, wollten Wissenschaftler herausgefunden haben, dass Baum und Pilz in Symbiose lebten und der Pilz sogar ein Menschenleben verlängern könne! Dass Birkensaft gut für die Gesundheit sein soll, hatte ich gehört, aber ein Parasit? Der Artikel besagte, man könne ein Stück davon mit einer Axt abschlagen, aber nicht zu nah am Stamm, um diesen nicht zu verletzen. Wolle man auch später noch Chaga ernten, solle man genug am Baum belassen, damit sich der Pilz weiter vermehren könne.

Schon bald empfängt uns ein dicker Chaga an einem Birkenstamm auf Augenhöhe, und Andrea kramt die Axt hervor. Wir schlagen ein paar Brocken des Pilzes ab. Und jetzt? »Wir säubern die Stücke, dann werden sie getrocknet, am besten auf einem Küchentuch auf der Heizung oder in der Sonne.« Andrea hat daheim noch ein paar getrocknete Pilze und wirft einen in einen Topf mit kochendem Wasser. Bald breitet sich erdiger Geruch in der Küche aus, das Wasser verfärbt sich kaffeeschwarz. Nach etwa fünfzehn Minuten ist er fertig – der Tee, der das Immunsystem stärken soll. Er schmeckt so, wie ich mir den Geschmack von feuchtem Waldboden vorstelle. Und das Beste: Man kann das Stück Parasit mehrmals kochen, bis es hell wird und damit seine gesunden Gaben verschenkt hat. Fortan halte ich im Wald die Augen offen nach einem weiteren hilfreichen Birkentumor.

Die acht Jahreszeiten sind ein samisches Konzept, kein schwedisches, höre ich immer wieder, sie entsprechen dem Rentierzyklus. Nachdem ich schon nicht samische Rentierbesitzer wie Örjan kennengelernt habe, brenne ich darauf, auch samische zu treffen. Zugegeben, mein Kopfkino spult wie das vieler Lapplandbesucher einen bestimmten Film runter: von in überwiegend blau-roter Tracht durch die Berge marschierenden Menschen mit naturgegerbtem Gesicht, die vor Naturglück strotzend hinter ihren Rentieren herlaufen. Dieser Film beginnt zu flimmern, als ich der Samin Katarina Parfa und ihrem norwegisch-samischen Mann Ronny in ihrem Wintersitz in Sjulsmark, im Hinterland zwischen Luleå und Piteå, gegenübersitze. Dort können Besucher in den Wintermonaten die Rentiere des Paars sehen und beim gemeinsamen Essen am Feuer Geschichten über die samische Kultur lauschen. Die Mittfünfzigerin, die nicht nur mit Rentieren und Tourismus arbeitet, sondern auch als Universitätsdozentin, schreibt gerade ihren Doktor in Pädagogik. »Das kann ich auch in unserem Sommerquartier im Padjelanta-Nationalpark machen, wenn das Internet einigermaßen funktioniert. Wir sind dort von Juli bis September mit unseren Tieren und betreiben einen Kiosk für Wanderer.« Sieht so das Leben zeitgenössischer samischer Nomaden aus – mit den Rentieren im Sommer in die Berge, im Winter zurück an die Küste, daneben zwei oder drei Jobs als Touristenbespaßer, Kioskverkäufer und Dozent?

Ronny kramt Kartenmaterial aus einem Schrank, das die beiden vor mir ausbreiten. Katarinas Zeigefinger umkreist ein Gebiet nordwestlich der Kleinstadt Jokkmokk im Landesinneren. »Diese Region unterliegt Tuorpon, unserem Samendorf. Alle Mitglieder haben das Recht, mit ihren Rentieren von den Bergen an der norwegischen Grenze bis hier zur Küste zu ziehen.« Wobei es sich natürlich nicht um ein Dorf handelt, wie mir schon Örjan erzählt hat, sondern um eine verwaltende Samengemeinschaft, in diesem Fall von Bergsamen.

Ronny kocht Kartoffeln und nicht Rentier-, sondern Elchfleisch, während sich Katarina in Fahrt redet. »Gestern haben wir erfahren, dass dem Bau der Kallak-Grube nordwestlich von Jokkmokk zum Abbau von Eisenerz zugestimmt wurde. Nach zehn Jahren Kampf!« Samen und Naturschützer hätten Widerstand geleistet, da der Eisenerzabbau in Kallak zweifach problematisch sei – einerseits für die Samen und insbesondere für das Bergsamendorf Jåhkågasska, dessen Weideland betroffen sei, andererseits aus Umweltgründen, da die Grubenaktivitäten die Dammsicherheit im Luleälv bedrohten, dem zweitgrößten Fluss Norrbottens.

»Dabei wird die Natur schon durch den Klimawandel immer launischer!« Vergangenen Winter habe man im März mit dem Schneemobil zu den Rentieren fahren können, dieses Jahr sei der Schnee schon Anfang März fast geschmolzen. »Die acht Jahreszeiten müssen wir immer wieder neu definieren und anpassen. Die haben sich nie am Kalender orientiert, sondern an der Natur und an dem, was draußen geschieht.« Im Winter sei ein Teil ihrer Rentiere im Gebirge bei der norwegischen Grenze geblieben. Katarina schiebt die Karte vor mich, um mir die Gegend zu zeigen. »Hier oben war Ende letzten Jahres noch kein Schnee, aber ein Stück weiter unten schon, also wollten die Rentiere da nicht durch und sind oben geblieben. Wir werden sehen, wie viele von ihnen überlebt haben.«

Katarina erzählt von den Sommermonaten im Padjelanta-Nationalpark bei ihrem Kiosk, eine jeweils viertägige Wanderung entfernt von den nächsten, winzigen Ortschaften Kvikkjokk oder Ritsem. »Unser Kiosk liegt an einem See, dort gibt es das beste Wasser und den besten Fisch, komm im August mal vorbei!« Ich verspreche, das zu tun. »Aber sei nicht wie die anderen Touristen! Wir sehen oft welche mit einem Rentiergeweih im Rucksack, das sie gefunden haben. Das sollte man immer liegen lassen!« Ich bin überrascht, hätte ein abgeworfenes Geweih wohl auch eingepackt. »Das Geweih ist sehr kalkreich, und wenn es natürlich zerfällt, reichert sich der Boden mit Kalk an. Aber wenn die Leute die Geweihe aufsammeln, verliert der Boden seine Nährstoffe, und die Rentiere wollen nicht mehr dorthin. Die Kühe erkennen ihre Weiden instinktiv unter anderem an diesem kalkreichen Grund und kehren zum Kalben in das Gebiet zurück, wo sie selbst geboren wurden.« Auf meine Frage, wie das biologisch funktioniert, ob die Tiere den Kalkgehalt zum Beispiel am Geruch ausmachen, lacht Katarina. »Ich weiß nicht, was die Rentiere denken. Wir Samen beobachten dieses Verhalten einfach seit vielen Generationen und haben unsere Schlüsse gezogen.« Mehrmals habe ich nun gehört, dass Rentiere Gewohnheitstiere sind und regelmäßig zum Kalben und Weiden auf die alteingekauten Wiesen zurückkehren wie mancher Mensch in seine Stammkneipe.

Ich verlasse Katarina und Ronny mit neuen Filmen im Kopf, die von einer ersten samischen Perspektive auf die Rentierhaltung heute handeln, von den acht Jahreszeiten und dem Leben im Takt der Natur. Denn während für mich Wahlhamburgerin im fernen Norden einiges neu, abenteuerlich und magisch ist, glaube ich Katarina, dass viele Einheimische, insbesondere Rentierzüchter, um ihre Existenz bangen. Am nördlichen Ende Europas und der Welt ist etliches im Umbruch. Was für Menschen, die von und mit der Natur leben, um ein Vielfaches greifbarer und bedrohlicher wirkt als für den durchschnittlichen Stadtmenschen.

Endlich! Ende März lädt mich das schwedisch-amerikanische Paar Susanne und Eric auf die Insel Hindersön im Luleå-Archipel ein, bestehend aus etwa 1300 Inselchen und einer der Orte, der mich bei meinem ersten Lapplandbesuch zu diesem Experiment inspirierte. Daran waren auch elf verspielte Huskys schuld, denn auf Hindersön betreiben Susanne und Eric die wohl einzige Insel-Huskyfarm Schwedens. Während ich die anderthalb Stunden nach Luleå fahre, öffnet sich die Schatzkiste mit Erinnerungen an jenen Herbsttag vor zwei Jahren, als ich hinter einem bärtigen Mann mit vielen Lachfalten um die Augen in ein Motorboot hüpfte – Eric aus Alaska, der sich in die Norrbottenerin Susanne verliebte und mit ihr auf eine Insel mit rund fünfzehn ständigen Bewohnern zog. Dort hatten die beiden Jopikgården übernommen, ein altes Bauernhaus, in dem sie nun Zimmer vermieteten.

Bereits während der dreißigminütigen Bootsfahrt zur Insel erfuhr ich, dass das Paar wie die Eichhörnchen Vorräte für den Winter sammelte: »Wir müssen unser Leben den Jahreszeiten anpassen und kaufen im Herbst bei jedem Landgang zusätzliche Lebensmittel. Bald beginnt nämlich die Zeit, wo wir weder mit dem Boot über die zufrierende Ostsee fahren können noch mit dem Auto oder Schneemobil übers Eis, da es am Anfang zu dünn ist.« Manchmal sei die Insel mehrere Wochen lang vom Festland abgeschnitten. Auch zum Arzt müsse man dorthin. Während der spätherbstlichen Dünneis-Zeit auf Hindersön krank zu werden ist also tabu. Trotzdem freute sich Eric auf den Winter: »Stell dir mal vor, wenn das Meer zufriert, wird für uns und die Bewohner der anderen Inseln eine Eisstraße eingerichtet! Sie ist mit etwa fünfzehn Kilometern die längste in ganz Schweden!« Ihren Umzug vom Festland auf die Insel hatten sie im Februar 2020 auch per Auto gestemmt. Mit elf Huskys im Kofferraum – vier erwachsenen Tieren und sieben Welpen.

Susanne und der Rüde Jumper warteten am Steg von Hindersön und halfen mir aus dem Boot, fürs Gepäck stand eine Schubkarre bereit. Etwa zehn Minuten liefen wir durch einen Rottannenwald, dann begrüßten uns die sieben Monate alten Welpen mit Freudengebell und -heulen. Und mit Umarmungen im Husky-Stil, bis mein schwarzer Mantel mit schlammigen Pfotenabdrücken gemustert war. Die hübsche Peanut mit ihren meerblauen Augen gab streng nach Fisch schmeckende Küsschen, einer ihrer Brüder mit einem blauen und einem braunen Auge trat mir lieber in den Hintern in der Hoffnung, er bekomme dafür Futter. Ich war noch keine halbe Stunde auf Hindersön und fühlte mich schon angekommen. Was mir selten passiert und meist an Orten, wo ich die Stille hören und die Illusion von Freiheit riechen kann. Die Stille in Jopikgården war zwar kurzlebig, denn meistens bellte oder heulte es irgendwo, aber ich verspürte keinen Drang, die Musik laut zu drehen, um das Außen zu verdrängen.

»Eigentlich war ich ein Landmädchen, das in die Stadt wollte«, gestand mir Susanne. »Aber Eric träumte davon, in der Natur zu leben.« Wir führten mit um die Hüften gebundenen Zuggeschirren jeweils zwei Junghuskys aus. Auf meine Frage, warum wir nicht mehr Tiere mitnähmen, grinste Susanne. Keine fünf Minuten später beantwortete sich die Frage von selbst, als die energiegeladene Peanut so loswetzte, dass ich eine Nah-Crash-Erfahrung mit einem Kiefernstamm machte und statt Spaziergang mit den Hacken in den Boden gestemmt ein Beine-Po-Training absolvierte.

Nachdem die Huskys ihre abendliche Fischsuppe verschlungen und sich mit einem Überschuss an Fisch-Küsschen und Pfoten-Mantelmalerei bedankt hatten, beluden wir die Schubkarre mit Tellern und Bechern, Besteck, Tupperboxen, Packungswein sowie einer Menge Kerzen und schlenderten zur Feuerstelle am Hafen. Eric brachte mir bei, mit Metallstift und Messer Feuer zu entfachen. Je hungriger ich wurde, desto besser sprang der Funke auf das Holz über, und schon bald knackten die Scheite, woraufhin Eric geschnetzeltes Rentierfleisch zusammen mit Kartoffeln und Gemüse in einer Pfanne brutzeln ließ. Ich starrte in die Glut. Schon oft hatte ich mich gefragt, ob es nicht in unseren Genen steckt, dieses Gefühl der Geborgenheit, wenn wir ums Feuer sitzen und uns Geschichten erzählen.

Heute, im März 2022, ist alles anders. Ich sehe die Eisstraße, von der Eric erzählt hat, vor mir. Dieses Mal kommt nicht Eric per Boot, sondern sein australischer Kumpel Shane, der Dritte im Bunde der Huskyfarm, mit dem Auto. Eigentlich könnte ich mit meinem eigenen Wagen rüberfahren. Sollte er einbrechen, müsste ich wohl nicht einmal mit der deutschen Versicherung streiten, ob Fahren über die zugefrorene Ostsee abgedeckt ist oder nicht. Aber die schneeverwehte Eisfläche ist mir trotzdem nicht geheuer. Was nach Irrsinn klingt, gilt als offizielle Verkehrsstraße, solange die Eisexperten aus Luleå grünes Licht geben.

Meine Entscheidung, das Auto am Ufer zu parken, ist richtig. Teils staksen nach Autoreifen lechzende Eisstücke in die Höhe, und Schneeverwehungen tun ein Übriges, um selbst einem Fahrzeug mit Allradantrieb das Vorankommen zu erschweren. »2021 hatten wir gar keine Eisstraße, das Eis war zu dünn«, berichtet Shane. Bei zwanzig Zentimetern Eisdicke könnten Schneemobile darauf fahren, ab vierzig auch Autos. »Im Moment sind Fahrzeuge bis zu sechs Tonnen zugelassen.« Um die Schicht nicht zu zerstören, sind maximal dreißig bis vierzig Stundenkilometer empfohlen.

Susanne und Eric drücken mich fest an sich. Nach anderthalb weiteren Pandemiejahren sind die Schatten unter ihren Augen tiefer geworden. Im Haus sind es abends gefühlte zehn Grad und statt Einheizen dicke Pullis und Jacke angesagt, denn den Stromrechnungen sei kaum noch beizukommen, gesteht mir Susanne. Meine romantische Vorstellung vom idyllischen Inselleben, der ich im Herbst 2020 erlegen war, verpufft. Doch eins hat sich nicht geändert: Der Energietank der damals sieben Monate alten Huskywelpen ist noch immer voll. Kaum lässt mich Susanne ins Gehege, wollen die Tiere mich abknutschen. Ich stolpere über eine umgeworfene Badewanne und spüre Pfoten, die auf mir herumtrampeln und Zungen, die mir übers Gesicht schlecken. Irgendwann taumle ich frisch gewaschen und neu frisiert aus dem Gehege und sehe auch Susannes Augen wieder strahlen.

Am Abend kocht Eric in einem überdimensionalen Topf Fleischsuppe fürs Hundeabendbrot, während elf Huskys um ihn herumwuseln und sich auf die Hinterbeine stellen, um zu prüfen, wie lange das noch dauert. Nach fast drei Monaten in Lappland wächst meine Bewunderung für Tiere, ob nun wild, halbwild oder gezähmt. Noch mehr als meine Hauskatzen daheim führen sie mir das instinktgesteuerte Leben vor Augen. Die Elche mit dem Abwurf ihres im Winter zu Ballast gewordenen Geweihs. Die Rentiere mit ihrem Fluchtdrang, weil sie sich als Beute wahrnehmen. Die Huskys mit ihrem Verlangen zu rennen.

Während ich am Sonntagmorgen über die nahezu menschenleere Insel stiefele – von den Bewohnern begegne ich dreien, einem Mann auf einem Traktor, einer Frau beim Nordic Walking und einer auf Hunderunde –, setzt sich Eric ins Auto, um zum auch sonntags geöffneten Baumarkt nach Luleå zu fahren. Ein Wasserrohr im Hauptgebäude ist gebrochen. »Das Leben hier ist nicht leicht, aber es ist jede Mühe wert.« Noch immer ist er von der Entscheidung, nach Hindersön zu ziehen, überzeugt. »Aber die Natur diktiert, was wir wann machen.« So sind Kühl- und Gefrierschrank wie immer gut gefüllt, denn sollte die Natur die Eisstraße morgen schmelzen lassen, kann wochenlanges Ausharren anstehen, bis das Meer mit Booten befahrbar wird.

Auf meinem Heimweg in das im Vergleich fast übervölkert wirkende Baskeri stürmt wieder der Schnee. Ich wünschte, er würde nicht mehr so penetrant wuseln, wenn ich Auto fahre. Ich wünschte, meinen Freunden auf Hindersön ginge es besser. Und ich wünsche mir trotz aller Herausforderungen, dass ich immer eine ordentliche Portion huskyhaften Vertrauens, tierischer Neugier und Probierfreude beibehalte, die ich mal wieder von der Insel mitgenommen habe.

Anfang April bin ich für eine Woche auf Besuch in Hamburg. Wundere mich, als ich zum ersten Mal seit drei Monaten Wasser vom Himmel fallen sehe. Nasses Wasser, keinen Schnee, Wahnsinn! Hamburg gibt sein Bestes, um meine Erinnerung an Regen aufzufrischen, und Lappland sein Allerbestes, um in meiner Abwesenheit sämtlichen im Vorratslager verbliebenen Schnee über Norrbotten auszuschütten. Maria und Andrea schicken Fotos: mein Haus im neuen Tiefschnee, Andreas und Marias Hunde im Tiefschnee. Eingeschneite Bäume. Arktis-Aprilwetter. Mein Auto ist am Flughafen Luleå verblieben und schaut mich bei meiner Rückkehr mit einem einzigen schneefreien Blinker beleidigt an. Maria sei Dank habe ich noch die Notfalltasche samt Schaufel im Kofferraum. Um ihn zu öffnen, sinke ich knietief im matschigen Schnee ein, krame die Schaufel hervor und mache mich an die Arbeit. Erst mal Fahrerseite freischaufeln und Dach von einem halben Meter weißer Masse befreien, damit sie beim Fahren nicht auf die Windschutzscheibe rutscht. Im Gegensatz zum feenleichten Puderschnee des Winters hat dieser Matschschnee einen BMI im roten Bereich. Eine Stunde später und schweißdurchtränkt bin ich einstiegs- und losfahrbereit. Reifen und Matschweg haben eine Auseinandersetzung, die den Wagen in Richtung Schnellstraße schlingern lässt. Doch ich kenne das Gefühl schon, weiß, dass weniger Bemühen, die Sache zu kontrollieren, in diesem Fall mehr Sicherheit bedeutet.

Als ich in meine Einfahrt in Båtskärsnäs einbiege, schaufelt Nachbar Gunnar mal wieder, mit bis an die Ohren hochgezogenen Mundwinkeln. Alles wie immer, wie in Hamburg auch. Ich fühle mich daheim, in dem 200-Seelen-Ort genauso wie in der 2-Millionen-Metropole. Die Woche in der alten Heimat hat mir gezeigt: Ich verabscheue nicht das eine, wenn ich das andere lieben lerne, wie ich zu Beginn befürchtet hatte.

Ich sitze auf der Rückbank von Marias und Peters mindestens zwanzig Jahre altem Pkw und spüre den Rums unterm Po, als der Wagen schon auf dem ersten festgefrorenen Matschhaufen in meiner Straße aufsetzt. Hinter mir türmen sich Berge aus Polstern, Kissen, Kühlboxen und Motorradhelmen auf. »Es gibt auf über hundert Kilometern im Umkreis von Stora Sjöfallet nichts!«, rechtfertigt Maria die Katastrophenvorräte an Lebensmitteln und anderen überlebenswichtigen Objekten, die am Übergewicht des Wagens schuld sind. Koffer, Taschen und Stiefel, zwischen denen ich eingeklemmt bin, erschweren mein vorfreudiges Zappeln, doch selbst als Maria verkündet, die nächste Pipipause gebe es erst in Gällivare, verlässt mich die gute Laune nicht. Ist ja schon in 230 Kilometern oder dreieinhalb Stunden. Hinter dem Wagen schlingert ein Anhänger mit darauf festgezurrtem Schneemobil. Meine Dorffreunde und ich möchten das Osterwochenende in den Bergen verbringen – in Stora Sjöfallet, einem der vier Nationalparks des UNESCO-Welterbes Laponia neben Muddus, Sarek und Padjelanta. Dort hat ein mit Maria und Peter befreundetes Paar, Eva und Benke, einen Wohnwagen. Ein Herzstück des Parks ist der Luleälv, der Fluss, der auf 461 Kilometern bis an die Küste nach Luleå fließt und von dem schon die Samin Katarina in Zusammenhang mit dem umstrittenen Grubenbau berichtete.

Je näher wir Stora Sjöfallet kommen, desto mehr SUVs mit teils luxuriösen, geschlossenen oder einfachen und offenen Anhängern überholen uns, darauf ein oder zwei Schneemobile, manchmal auch sogenannte Pulkas – eine Art überdimensionaler Schlitten mit Klappdach. Klar, im lappländischen Winter dringt nur der ein Stück weit in die Wildnis vor, der über so ein Knatterding verfügt. Obwohl auch sie nicht überall fahren dürfen, sondern vorgegebenen, mit dicken roten Kreuzen markierten Wegen folgen sollen.

Ich wohne im Gasthaus, Maria und Peter quetschen sich in Evas und Benkes Wohnwagen. Der arktische Campingplatz gleicht einem deutschen: Die Wohnwagen stehen so dicht aneinandergekuschelt, als wollten sie sich gegenseitig in dem noch immer kalt pfeifenden Frühlingswinterwind wärmen, und alle begrüßen einander, als wären sie beste Kumpels seit der Kindheit. Nur eins ist anders: Vor den Wohnwagen oder -mobilen stehen die verschiedensten Schneemobilmodelle samt Anhängern für Krempel, Tiere oder Menschen. »Wir fahren immer zu mehreren raus, denn wenn ein Schneemobil kaputtgeht, hat man ein Problem«, erklärt Eva. In den Bergen gebe es nicht einmal Mobilempfang. So machen auch wir uns am nächsten Morgen nicht nur zu fünft auf den Weg, sondern zusammen mit einem weiteren Pärchen und einem alleinstehenden Mann.

Sämtliche Wecker in den Wohnwagen scheinen geklingelt zu haben, als ich noch im Traumreich unterwegs war: Um zehn Uhr morgens fahren die Männer bereits die Schneemobile in Position und koppeln Anhänger an, während die Frauen Kühlboxen, Thermosflaschen, Grills, Hunde und Kinder in Anhängern und Pulkas verstauen. »Ich hoffe, du hast heute Morgen nicht geduscht!« Maria sieht mich prüfend an. Natürlich habe ich geduscht! »Das soll man nicht, dann geht die natürliche Fettschicht der Haut verloren und die Wangen frieren schneller ein.«

Evas und Benkes Lieblingsfrühlingswinteraktivität heißt pimpla, Eisfischen. Wir fahren mit den Schneemobilen – ich wie ein Kind windgeschützt und den Po von einem Rentierfell gewärmt in der Pulka – etwa eine halbe Stunde raus bis zu einem See. »Was fischen wir?«, frage ich, während Maria mit der Angelrute hantiert. »Saibling und Lachsforellen.« Benke bohrt mit der Eisbohrmaschine, wie ich sie schon mit Örjan ausprobiert habe, Löcher ins Eis. Eva rückt mit ihrem Klappstuhl an ein Loch heran, während Maria liegend von einem Polster aus angelt und mir bald die Rute in die Hand drückt, während sie sich in ihrem Overall zurücklegt und ein lappländisches Sonnenbad genießt. Mein Blick gleitet über die uns umarmenden Berge, an deren Wänden teils himmelblaues Eis festgefroren ist. Als hätte ein Zauberer seinen Stab geschwungen und das die Felsen hinabrinnende Wasser zum Stillstand gezwungen.

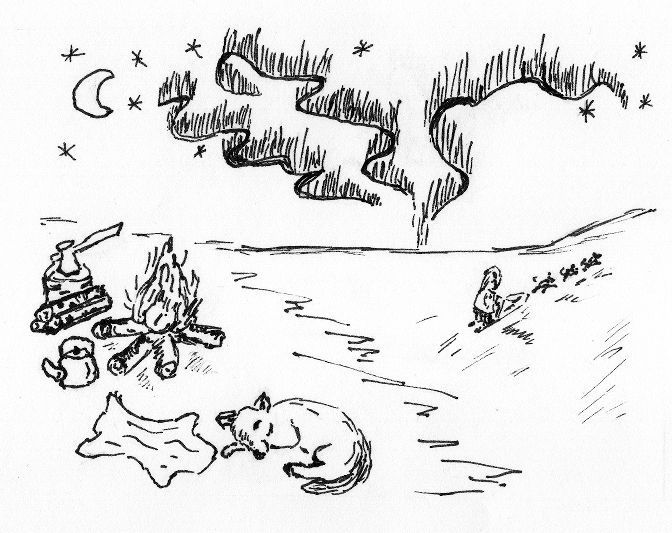

Wären wir fürs Mittagessen auf unseren Angelerfolg angewiesen, wäre Diät angesagt – innerhalb einer Stunde beißt kein einziger Fisch. Aber ingen fara, kein Problem: Um Punkt zwölf packen die Männer die Campinggrills aus und werkeln mit Kohle, Feuerzeugen und Rapsöl. Peter kramt Hamburgerpatties und -brot aus den Boxen. Bald brutzelt Fleisch in den Pfannen überm Feuer, dessen Duft in den sommerblauen Himmel aufsteigt. Wir sitzen im Schnee auf Rentierfellen, und auch wenn es nur ein Hamburger ist, in den ich beiße, glaube ich, lange nicht mehr so lecker gegessen zu haben. Das Aroma der Glut mischt sich unter Soße und Zwiebeln, doch die beste Würze liefert der Geschmack der Freiheit, im lappländischen Irgendwo mit neuen Freunden etwas zu unternehmen, das ihre Augen zum Strahlen bringt.

Zurück im Camp entfachen einige Männer nach dem Abendessen zu Evas sechzigstem Geburtstag ein Feuer, und viele Wohnwagenbesitzer gesellen sich mit ihren Rentierfellen als Sitzunterlagen zu uns, von Familien mit Kindern im Grundschulalter bis zu Menschen, deren faltige und gegerbte Gesichter von Jahrzehnten der Acht-Jahreszeiten-Zyklen erzählen. Maria und ein etwa Siebzigjähriger zerschneiden den Geburtstagskuchen in so viele Stücke, dass jeder etwas abbekommt, dazu gibt es spätabendlichen Kaffee. Benke, begeisterter Jäger, gibt Geiler-Elch-Laute zum Besten, die Rülpsern ähneln, und erzählt von der herbstlichen Elchjagd. Davon, wie sich Jäger die Lüsternheit der Bullen zunutze machen, indem sie die Rufe der Weibchen imitieren. Eine Reizjagd. Der moderne Norrbottener bediene sich dafür nun allerdings einer Tierlaute-App.

Das Holz knackt unter den Flammen, der Rauch nebelt mich ein. Ich lasse mich von ihm und den Gesprächen einlullen, während sich die Sonne hinterm Luleälv verkriecht. Bis der Wind uns frösteln lässt und Maria und ich, von den Mützenspitzen bis zu den Stiefeln vom Rauch einparfümiert, zum Wasser spazieren. Hinterm Fluss ist die Sonne unter-, hinter den Bergen der gegenüberliegenden Seite der volle Mond aufgegangen. »Tag und Nacht, die sich gegenüberstehen«, philosophiert Maria, die ungewöhnlich still wird, als spürte auch sie, dass die Natur genug erzählt und wir gerade nichts beizutragen haben.

Die Schwäne, die Maria im Jahr zuvor auf dem Fluss beobachtet haben will, lassen sich nicht blicken, doch dafür halten zwei Seeadler über unseren Köpfen Ausschau nach Beute. »Seeadler haben eine Flügelspanne von über zwei Metern«, wird Benke später berichten, und dass dieser nach dem Singschwan Schwedens zweitgrößter Vogel sei. Der sich im baldigen Frühling auf frische Rentierkälber-Mahlzeiten freue, wie mir schon Örjan erzählte. Doch daran möchte ich nicht denken, während ich dem nahezu flügelschlagfreien Schweben der Adler zuschaue. Die Berge in ihren Puderzuckerkleidern scheinen auf der glatt gebügelten Oberfläche des Luleälv ihr Spiegelbild zu bewundern. »Ist der Fluss schon aufgetaut?«, habe ich nach unserer Ankunft gefragt und erfahren, dass er in großen Teilen gar nicht zufriert. Er ist bereits seit 1919 unter menschlicher Kontrolle, seit der Suorvadamm in mehreren Etappen gebaut wurde und 1971 das Kraftwerk Vietas. So friedlich der Luleälv, der im Mondschein durch den Nationalpark Stora Sjöfallet plätschert, auch aussieht – in Wirklichkeit hat er einen Vollzeitjob: Er bedient fünfzehn Wasserkraftwerke, davon einige der größten Schwedens.

»Wo ist eigentlich der Wasserfall, nach dem der Nationalpark benannt ist?«, durchbreche ich die Stille, und Maria deutet hinter die Berge. »Das ist der Stuormuorkkegårttje, aber man kann ihn nur im Sommer sehen.« Später lese ich, dass der einst mächtige Wasserfall heute aufgrund der Nutzung des Luleälv eher mickrig sein soll. Lange nachdem Maria zu ihren Freunden zurückgekehrt ist, bleibe ich am Fluss stehen, der sein Bestes gibt, weiter zu strömen, obwohl die Menschen ihm so viel abverlangen. Wäre die Natur ein Mensch, dann einer von der Sorte, die sich trotz aller Strapazen außerhalb der eigenen Kontrolle so wenig zusätzlichen Stress wie möglich macht. Der Luleälv fließt einfach und spiegelt dabei die Welt an seinen Ufern, wie sie ist.

Und plötzlich weiß ich, was für mich in der Arktis den Frühling ankündigt: Da ist das Rauschen von Wasser, ja, aber vielmehr ist da die Spiegelung der Landschaft auf der Wasseroberfläche, die dem Auge das Schöne zweifach schenkt.

Als wir nach Båtskärsnäs zurückkehren, ist meine Einfahrt fast schneefrei. Nachbar Gunnars Schaufel steht verwaist vor der Tür. Erstmals bemerke ich, dass der Weg zu meinem Haus aus Schotter besteht und dass unterhalb der Verandastufen Steinplatten liegen. Schotter und Stein waren die ganze Zeit wenige Zentimeter unter meinen Füßen und meinen Augen doch unterm Winterweiß verborgen wie blauer Himmel hinter Wolken. Der Radiosender P4 Norrbotten berichtet nun täglich über Lawinengefahr in den Bergen, aber auch über die Eislage auf der Ostsee. Noch halte das Eis, stellenweise müsse man aber aufpassen. Islossning heißt das magische Wort, das das Loslassen des Eises beschreibt, wenn es Sonne und Wärme endlich nachgibt.

Ja, es passiert etwas. Der Frühlingswinter packt seine Gaben ein, um dem Frühling den Tisch frei zu machen.

Ein letztes Mal gehe ich ein Stück weit hinaus aufs Eis, verabschiede mich von ihm, das mir über Monate unvergessliche Spaziergänge beschert hat. Ich bleibe stehen, möchte noch einmal der Stille lauschen. Doch es ist gar nicht still, für arktische Verhältnisse sogar laut! Ein Geräusch, als würde es um mich herum aus Hunderten Gläsern voller Kohlensäurewasser prickeln. Wahnsinn! Das Eis macht mir ein Abschiedsgeschenk: Ich höre es in der Sonne schmelzen. Und auf einmal verflüchtigt sich auch meine Verlustangst, die Furcht vor dem Ende dieses aufregenden Winters. An ihre Stelle schiebt sich elchgroße Vorfreude. Denn auch wenn ich kaum erahne, was als Nächstes kommt, verrät mir mein neuer Sound of Spring – das Frühlingsgeräusch des Abschied nehmenden Eises –, dass das Kommende nicht minder spannend sein wird als meine ersten beiden Jahreszeiten in der Arktis. Ich bin bereit. Bereit für den Frühling.