Auch wenn die Emotionen mich oft überwältigen, kann ich ziemlich pragmatisch sein. Nachdem ich gesehen hatte, in welchem Zustand Hendrik war, hatte ich vor allem ein Ziel vor Augen: Er sollte schnellstmöglich wieder zu Kräften kommen. Für mich als Außenstehende war kaum nachzuvollziehen, wie es möglich war, dass er so rapide abnahm. Es machte mir Angst, und gegen die Angst kochte ich an.

Hendrik hatte mir Fotos vom Stationsessen geschickt. Kein Wunder, dass er keinen Bissen runterbekommt, dachte ich. Hendrik und ich lieben essen. Also machte ich mich daran, seine Lieblingsgerichte zu kochen, und mogelte Kalorien darunter. Tag für Tag gab ich an der Krankenhauspforte ein extra Essenspaket für ihn ab; die Coronaregeln erlaubten keine spontanen Besuche auf Station.

Ihn mit Essen zu versorgen, gab mir das Gefühl, etwas tun zu können, statt passiv zuzugucken, wie mein Mann immer weniger wurde. Und er musste zunehmen! Wie sollte er eine Transplantation überstehen, wenn er dermaßen ausgezehrt war?

Manchmal, wenn ich in der Küche stand, kam es mir so vor, als hätte ich zwei Babys zu versorgen. Ich kontrollierte, dass Carlie genug von ihrem Fläschchen trank, und ich kontrollierte, dass Hendrik genug aß. Besser gesagt, ich versuchte es. Regelmäßig fragte ich ihn nach seinem Gewicht. Ich wollte sicher sein, dass es nicht weiter abwärtsging. Diese Sicherheit brauchte ich wie die Luft zum Atmen.

HENDRIK

Mir war klar, dass Denise es gut mit mir meinte. Doch ich bekam einfach nichts runter. Ich traute mich kaum, ihr das zu sagen. Ständig erbrach ich mich, hatte Bauchkrämpfe. Als sie dazu überging, mich nach meinem Gewicht zu fragen, wurde es besonders heikel. Denn ich nahm weiter ab. Wenn die Waage wieder ein Kilo weniger anzeigte, ahnte ich schon, wie sie reagieren würde: verzweifelt nämlich. Das war schwer aushalten. Also riss ich mich zusammen, nahm eine Gabel voll, kaute, zwang mich, hinunterzuschlucken –

und kapitulierte dann doch. Vielleicht nicht gleich beim zweiten Bissen,

aber mehr als ein Drittel einer kleinen Mahlzeit schaffte ich trotz gutem Willen nicht. Da war so ein Widerwille in mir. So gern ich früher gegessen hatte, mit Appetit und Lust an besonderen Geschmäckern, jetzt ging

gar nichts.

Am einfachsten war Flüssignahrung: hochkalorische Drinks in Plastikfläschchen, die so schmeckten, wie sie aussahen. Doch ich hatte viel Durst, und sie erfüllten ihren Zweck. Als ich Denise davon erzählte, fand ich jedes Mal frische Shakes in den Essenspakten, die der Pfleger mir brachte. Eines war sicher: Alleingelassen wurde ich hier nicht.

Doch mein Stoffwechsel lief auf Hochtouren. In dem Versuch, seine Funktionen aufrechtzuerhalten, verbrannte mein Körper Unmengen an Reserven. Fett hatte ich längst keines mehr, und was die Muskulatur anging, verschwand all das, was ich mir in vielen Jahren harten Trainings erarbeitet hatte, quasi vor meinen Augen. Hätte ich es zugelassen, dann hätte es mich erschüttert. Doch für solche Gefühle hatte ich keine Zeit, denn ich hatte ein Ziel vor Augen: die Lebertransplantation.

DENISE

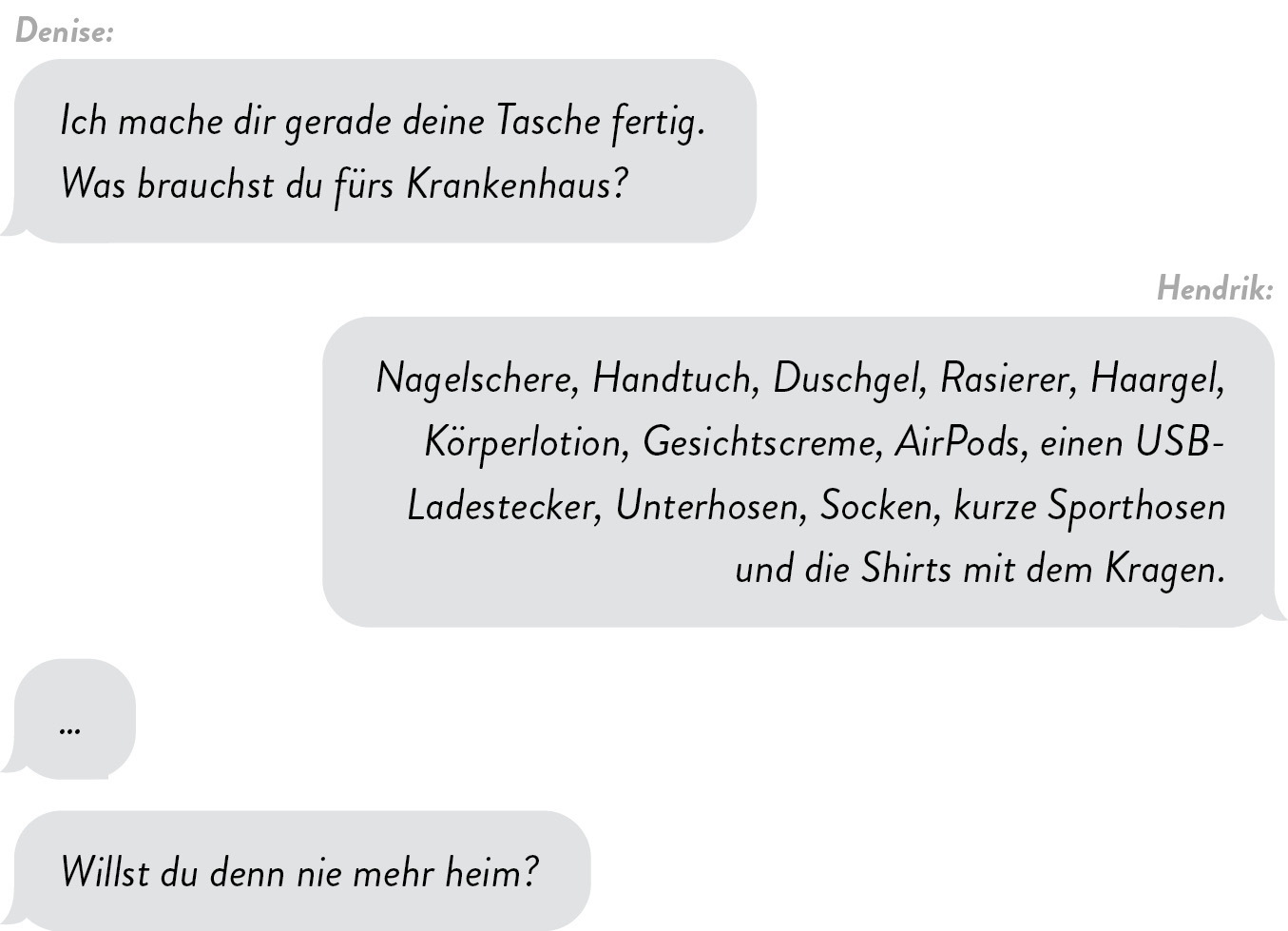

Die Zeit, die Hendrik im Krankenhaus verbrachte, zog sich scheinbar endlos dahin. Mein Alltag bestand daraus, zu funktionieren, meinen Kindern eine gute Mama zu sein und ihnen kein schlechtes Gefühl zu geben, weil ihr Papa nicht zu Hause war. Jeden Tag fuhr ich mindestens einmal von Mülheim nach Essen, um Hendrik frische Wäsche und sein Essenspaket zu bringen. Dazwischen kochte ich, putzte, machte die Wäsche und spielte mit den Kindern. Lernen mussten wir auch, es war ja Corona, und Tylie und Josie hatten mal wieder keine Schule.

Ein medizinisches Wunder

Es hört sich so einfach an: Man entfernt die kranke Leber, wobei die wichtigen Blutgefäße und auch die Gallengänge abgetrennt werden, setzt das Spenderorgan ein, verbindet die Gefäße, stellt die Gallengänge wieder her – und verschließt den Bauchschnitt.

In Wahrheit ist die Operation ein kompliziertes Verfahren , das in den vergangenen 60 Jahren entwickelt, korrigiert und immer weiter optimiert wurde.

Es ist nicht die Kunst des Chirurgen allein, die zählt. Hinter Organtransplantationen steckt ein ganzer Forschungsapparat. Damit eine Transplantation überhaupt Erfolg haben kann, müssen als Erstes die Blutgrup-

pen von Spendern und Empfängern übereinstimmen.

Die Entdeckung der verschiedenen Blutgruppen des Menschen fand zu Beginn des 20. Jahrhunderts statt.

Auch muss eine Gewebeverträglichkeit gewährleistet sein. Und dennoch stuft der Körper das neue Organ als Fremdkörper ein . Um das Immunsystem daran zu hindern, dass es die Zellen der neuen Leber bekämpft und sie abstößt, werden sogenannte Immunsuppressiva verabreicht. Diese wurden in den 1950er-Jahren entwickelt und werden fortlaufend erforscht und durch neue, noch bessere Präparate ersetzt.

Die erste erfolgreiche Lebertransplantation wurde 1967 in den USA durchgeführt.

In Deutschland war es der Chefarzt der Chirurgischen Universitätsklinik in Bonn, Professor Alfred Gütgemann, der 1969 zusammen mit dem südkoreanischen Chirurgen Tschong-Su Lie als Erster eine Lebertransplantation durchführte. Der Empfänger: ein dreißigjähriger Krebskranker, dessen Leber kurz davor stand, zu versagen. Ein vierzigköpfiges Team aus Ärzten und Schwestern, die an zahlreichen Versuchstieren ausgebildet worden waren, operierte über fünfeinhalb Stunden. Der Patient überlebte sieben Monate und damit weit länger als die meisten bisherigen Lebertransplantierten in anderen Ländern.

Inzwischen ist der Eingriff ein Routineverfahren und die Prognose gut aufgrund neuer Medikamente, die eine Abstoßung verhindern sollen.

Versagt die Leber, existiert derzeit noch kein medizinisches Verfahren, um den Körper am Leben zu erhalten, wie dies zum Beispiel bei Nierenversagen mittels Dialyse der Fall ist. Da es zu wenige Organspenden gibt, sterben immer noch Menschen, die bereits auf der Warteliste stehen und dringend ein neues Organ zum Überleben brauchen.

Auf Instagram versuchte ich, ganz normal zu funktionieren und weiterzuarbeiten. Unsere Follower wunderten sich, wo Hendrik denn steckte, nachdem er nicht in meinen Stories auftauchte. Einige dachten schon, wir hätten uns getrennt. Noch immer hatten wir seine Krankheit nicht öffentlich gemacht; Hendrik würde entscheiden, ob und, wenn ja, wann er das wollte. Instagram gab mir ein Stück Normalität zurück, erinnerte mich an all die Dinge, die wichtig gewesen waren, bevor Hendrik notoperiert worden war. Die Ablenkung tat so gut, denn ich war so durchzogen von Ängsten, und wenn ich mich wenigstens für ein paar Minuten auf etwas anderes konzentrieren konnte, so riss mich das aus diesem Strudel, in dem ich feststeckte. Es holte mich auch aus den negativen Gedanken, die mich immer tiefer herunterzogen.

Natürlich fragte ich mich oder wen auch immer, warum das passieren

musste. Warum Hendrik so krank werden, so leiden musste. Warum es

ausgerechnet unsere Familie traf. Fragen, die geradewegs in eine Sackgasse führten.

Also suchte ich die Schuld bei mir, stellte infrage, ob ich überhaupt eine gute Ehefrau war, überlegte, was ich alles ändern würde, wenn er endlich wieder nach Hause käme, sagte mir, dass ich verständnisvoller werden müsste, mich nicht über Kleinigkeiten aufregen sollte … Vielleicht war ich es ja, die all diesen Mist magisch anzog? Vor allem aber: Warum schenkte man mir so eine tolle Familie, so einen wunderbaren Mann, nur um ihn mir und den Kindern dann wieder wegzunehmen?

Es waren zersetzende Gedanken. Und natürlich gab es keine Antworten auf all meine Fragen nach dem Warum. Dennoch haderte ich. Irgendwann begriff ich, dass hadern nicht das Geringste brachte. Damit einher ging ein massives Gefühl von Machtlosigkeit. Ein Gefühl, das vermutlich alle Menschen kennen, die einen Schicksalsschlag erfahren.

* * *

Kinder sind unglaublich sensibel; wie Seismografen nehmen sie die Stimmungen ihrer Umgebung wahr. Tylie, die zu diesem Zeitpunkt fünfzehn war, spürte alles. Ihr war klar, dass ihr Vater in Lebensgefahr schwebte, und sie fühlte, wie es mir damit ging. Sie war eine unglaubliche Unterstützung, passte ganz selbstverständlich auf ihre kleinen Geschwister auf, wenn ich Hendriks Tasche packte und schnell zum Krankenhaus fuhr, und war mir auch in so vielen anderen Bereichen eine Riesenhilfe. Abends, wenn ihre jüngeren Geschwister schliefen, kochten wir beide uns etwas Leckeres, setzten uns zusammen auf die Couch und schauten Filme. Oft bestellten wir auch einfach nur eine Pizza. Dieses kleine Ritual fing mich mental auf, und ich werde ihr mein Leben lang dankbar sein für diese Zeit.

Ich hatte Tylie so jung bekommen, auf einer Ebene waren wir Freundinnen. Doch sie war auch mein Kind und Hendrik ihr Vater. Ich wusste, das durfte ich nicht vergessen. Denn Kinder haben ein immenses Bedürfnis nach Sicherheit. Besonders dann, wenn ein Elternteil so krank wird.

Die Nächte waren am schlimmsten, ich schlief kaum noch. Carlie wachte ständig auf und hatte Hunger, und Matheo begann damals zu schlafwandeln.

Wenn ich ihn zurück ins Bett gebracht hatte, stand ich oft am Fenster und blickte hinaus in die Dunkelheit. Es war surreal, was sich draußen mitten in der Nacht abspielte. Verwirrte Menschen liefen über die Straße, wen und was sie wohl suchten? Wenn der Morgen dämmerte, sah ich einen riesigen Hasen über die nahe Wiese hoppeln. Manchmal streifte auch ein Fuchs umher. Ich filmte ihn und schickte Hendrik die Videos.

Ich vermisste ihn so, dass es körperlich wehtat. Er konnte auch nicht schlafen, hatte starke Rückenschmerzen, Übelkeit, Krämpfe. Dabei wurde es doch Zeit, dass er endlich, ENDLICH wieder nach Hause kam.

HENDRIK

Ende Oktober, als ich aus der Klinik entlassen wurde, war ich insgeheim ziemlich nervös, wie die Kinder reagieren würden, wenn sie mich sähen. In den Jahren zuvor hatten Denise und ich meinen Zustand noch verschleiern können, wir hatten ihnen keine unnötigen Sorgen bereiten wollen. Das ging nun nicht mehr, denn ich sah extrem verändert aus. Und ich war auch viel zu schwach, um all die Papa-Dinge mit ihnen zu machen, die sie so liebten: Fangen spielen, sie Huckepack nehmen, in die Luft werfen und auffangen, immer wieder.

Denise hatte die Kinder darauf vorbereitet, dass ich noch krank war, und tatsächlich merkte ich ihnen nichts an, als wir uns endlich wiedersahen. Ich war unglaublich froh, sie alle wieder im Arm halten zu können.

Der Schreckmoment kam, als Carlie aufwachte, mich sah und ganz furchtbar weinte. Sie erkannte mich ganz offensichtlich nicht wieder, ihr Papa war ihr fremd geworden. Nach all den intensiven Wochen, die wir gemeinsam verbracht hatten, was das ein ziemlicher Schlag.

Ich musste Geduld haben, alle mussten Geduld haben. Wegen meiner Schmerzen im Rücken und im Bereich der Leber lag ich am liebsten auf dem Boden. Die Kinder waren es gewohnt, auf mir herumzuklettern, das ging jetzt nicht mehr. Wenn wir zusammen aßen, mogelte Denise Fett in mein Essen, damit ich bloß nicht weiter abnahm. Den Milchreis kochte sie mit Sahne, hier gab es ein bisschen extra Nutella, dort einen frischen Shake. Doch egal, was ich hinunterzwang, mir wurde übel, ich schaffte es gerade noch ins Bad, um alles wieder zu erbrechen. Die Kinder sahen mich anfangs mit großen Augen an und erschraken. Irgendwann gewöhnten sie sich dran. „Papa muss sich wieder übergeben“, hieß es dann bloß. Und wie selbstverständlich sie diese neue Normalität hinnahmen, erschrak Denise und mich noch viel mehr.

Es war seltsam. Ich war so froh, zu Hause zu sein, doch in meiner gewohnten Umgebung wurde mir überhaupt erst bewusst, wie krank ich war. All die gewohnten Dinge, die ich sonst tat, fielen mir schwer oder gingen gar nicht. Und ich fühlte mich schlecht, richtig, richtig schlecht. Mein Bauch wurde immer dicker, ich hatte einen Aszites, eine Bauchwassersucht. Das Wasser drückte gegen mein Zwerchfell, ich bekam kaum Luft. Stufen schaffte ich kaum noch, und ich wurde immer schwächer.

Jeden Morgen stellte ich mich auf die Waage. Es war schwierig einzuschätzen, ob Denise Versuche, mich irgendwie aufzupäppeln, überhaupt Erfolg hatten oder es sich um Bauchwasser handelte, das das Gewicht nach

oben trieb. Spezielle Waagen, die das Körperwasser anzeigen sollten, erwiesen sich als Fehlinvestition. Also kaufte ich ein einfaches Zentimetermaß aus dem Nähgeschäft und startete bei einem Umfang von hundert. Ein Witz, so dürr, wie ich war. Zeigte die Waage mehr an, und mein Bauch war wieder größer geworden, wussten wir, dass ich keine Muskelmasse zugelegt hatte, kein Fett. Ich fragte mich, wie das weitergehen sollte. Mit dem Bauch, mit mir.

Mitte November sollten sämtliche Untersuchungen durchgeführt werden, um mich für eine Transplantation zu listen. Drei Tage vorher konnte ich einfach nicht mehr, ich wies mich selbst ein. Zwei Gedanken kämpften in meinem Kopf um die Vorherrschaft: War es gut, dass es mir schlecht ging, konnte ich dadurch auf der Liste ein Stück nach oben wandern? Oder war ich zu krank und zu schwach, um eine Transplantation zu überleben, sodass die Ärzte ein dermaßen wertvolles Organ nicht an mich vergeuden würden?

Erneut ließ ich Denise allein, die Kinder, auch Carlie, die sich langsam wieder an mich gewöhnt hatte. Ich musste mir kleinere Ziele stecken. Das nächste war die Listung, die musste ich schaffen. Es gab keine Alternative.

Und ob ich wieder nach Hause wollte! Ich sehnte mich nach Denise, den Kindern und auch nach Normalität. Es gibt eine Sehnsucht, die schön ist, ein Ziehen im Herzen. Als junger Mann hatte ich das gespürt in Form von Fernweh. Dann, als ich Denise kennengelernt und dem nächsten Date entgegengefiebert hatte. Jetzt war es anders, jetzt tat es weh, denn in der Sehnsucht schwang der Verlust mit.

Ich drängte den Schmerz weg, der mit der Frage einherging, ob ich überhaupt wieder nach Hause käme. Es musste sein, also würde es auch so sein. Überhaupt war der physische Schmerz phasenweise so groß, dass er mich und alles andere in meinem Leben verschlang. Mein Bauch wurde regelmäßig punktiert, das schaffte Erleichterung, wenn das Wasser literweise abgezogen wurde und ich wieder durchatmen konnte. Ich bekam Bluttransfusionen, meine Schmerzmedikation wurde neu eingestellt. Dann endlich konnten die Untersuchungen für die Listung beginnen.

Ich selbst hatte mich schon als Jugendlicher dafür entschieden, meine Organe zu spenden, und trug den Ausweis seit meinem 16. Lebensjahr bei mir. Nun bekam ich quasi aus erster Hand einen Einblick in das zugrunde liegende System. Anhand festgelegter Untersuchungsschemata sollte sichergestellt werden, dass ich einerseits auf ein neues Organ angewiesen war und andererseits körperlich, aber auch psychisch und sozial in der Lage wäre, die Belastung einer Transplantation durchzustehen und anschließend lebenslang Medikamente gegen eine mögliche Abstoßung zu nehmen. Auch wurde beurteilt, ob ich angemessen für die neue Leber Sorge tragen würde, was meinen Lebensstil betraf. Alkohol, aber auch Medikamente wie schnell mal eine Paracetamol oder Ibuprofen kämen für mich nicht infrage. Und das war wichtig, da eine alkoholbedingte Fettleber den größten Anteil an Lebererkrankungen ausmacht und eine unbehandelte Suchterkrankung zwangsläufig wieder zu einer Zirrhose des neuen Organs führt.

Es war ein Auswahlverfahren, das ich durchlief. Klar war, dass es nicht genug Organe gab für all die Menschen, die zu diesem Zeitpunkt mit mir warteten. Es war eine verdrehte Welt, in der ich mich bewegte: Je kränker man war, desto höhere Scores bekam man und kletterte auf der Warteliste nach oben. Es sei denn, es gab Faktoren, die eine Transplantation ausschlossen. Sowohl die Richtlinien der Transplantationszentren als auch das Transplantationsgesetz waren ausschlaggebend dafür, wer wie gelistet wurde.

Fünf Jahre zuvor, als die Diagnose Autoimmunhepatitis gestellt wurde, lag mein Score bei 16 – nicht hoch genug, um bereits für eine Transplantation in Betracht gezogen zu werden. Inzwischen hatte sich meine Situation verschlechtert, meine Überlebenswahrscheinlichkeit war stark gesunken.