26.11.2021

hendrik

Zwanzig Uhr, Schlafenszeit. Ich saß oben im Zimmer der Zwillinge. Wie jeden Abend hatte ich ihnen vorgelesen und wollte gerade Matheo zudecken, als mein Handy klingelte. Reflexhaft warf ich einen Blick aufs Display: Transplantationsmedizin stand da. Ich ging ran. Wieder hörte ich die vertrauten Sätze, zum fünften Mal inzwischen: „Herr Verst, wir haben ein Organangebot für Sie. Bitte kommen Sie so schnell wie möglich in die Uniklinik.“

Ich drückte Matheo und Ella an mich, deckte sie zu und gab ihnen einen Gutenachtkuss. Kurz sah ich noch bei Josie vorbei und drückte auch sie an mich. Dann lief ich die Treppe runter auf der Suche nach Denise.

„Schatz, Leber!“

Ich hätte auch rufen können: „Schatz, ein Amazon-Paket!“ Zu diesem Zeitpunkt glaubte ich nicht mehr daran, dass wirklich ein passendes Organ kommen würde. Denise versicherte ich nach wie vor, dass alles gut werden würde. Aber tief in mir drinnen war ich niedergeschlagen. Gleichgültig war mir die Sache natürlich nicht. Aber nach all den Monaten, in denen ich die Fackel der Zuversicht vor mir hergetragen hatte, war ich ganz einfach erschöpft. Körperlich, gefühlsmäßig, mental. Eigentlich kannte ich mich nicht so, doch irgendwie kam ich nicht dagegen an. Ich sah auch keinen Sinn mehr darin, meine letzten Kräfte zu mobilisieren, um dann doch nur wieder enttäuscht zu werden.

„Ich muss ins Krankenhaus. Ich fahr selbst hin, dann habe ich keine Probleme, in der Nacht zurückzukommen“, sagte ich zu Denise. „’Ne Tasche werde ich diesmal aber nicht mitnehmen.“

Mit der Tasche war es so eine Sache. Vor dem allerersten Anruf hatten wir eine Kliniktasche gepackt, nur noch die Zahnbürste und ein paar Kleinigkeiten hatten gefehlt. Wir hatten vorbereitet sein wollen. Über neun Monate war das jetzt her mit dem ersten Organangebot. Nach der großen Enttäuschung damals war die wartende Tasche wie ein schlechtes Omen für uns gewesen, wir packten keine mehr im Voraus, doch jedes Mal nahm ich eine mit. Omen hin oder her: Dieses Mal würde ich mir den ganzen Zirkus sparen. Es würde ja sowieso nicht klappen. Eine Tasche packen hieß, Erwartungen zu schüren. Keine Tasche packen hieß, nichts zu erwarten, dann tat es auch nicht weh, wenn nichts draus wurde. Und für den höchst unwahrscheinlichen Fall, dass das Organ die richtige Größe hätte und sich nicht im allerletzten Moment als nicht transplantierbar herausstellte, würde ich sowieso erst mal ein OP-Hemd tragen müssen.

Doch ich hatte mal wieder nicht mit Denise gerechnet.

„Auf gar keinen Fall“, schmetterte sie meine Idee ab. „Ich hole jetzt die größte Tasche vom Dachboden, die wir haben.“

Und das tat sie dann auch. Mit einer riesigen Sporttasche stand sie keine zwei Minuten später im Schlafzimmer. „Da passen genug Sachen rein“,

sagte sie.

Damit hatte sie recht, da drin hätte eine dreiköpfige Familie ihr Zeug für einen vierzehntägigen Urlaub verstauen können. Entsprechend viel stopfte sie rein, gefühlt alles, was ich besaß. Wäsche, Socken, Hausschuhe, Ladekabel, Tablet, Laptop, Waschutensilien, ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie dieses Monstrum sich füllte.

„Was soll ich denn damit?“, fragte ich. Ich komm doch sowieso gleich wieder nach Hause, wollte ich sagen, doch sie unterbrach mich, kaum, dass ich den Mund aufmachte. Zum Glück, denn meinen plötzlichen Pessimismus musste ich nun echt nicht auf Denise abladen.

„Du wirst heute Nacht nicht nach Hause kommen.“ Sie klang wild entschlossen. „Du wirst nicht nach Hause kommen, und wenn dieses Organ nicht passt, dann wirst du trotzdem nicht nach Hause kommen. Du wirst sagen: ‚Ich möchte hierbleiben, mir geht es nicht gut.‘“ Sie holte Luft, ihr Blick wurde eine Spur weicher. „Hendrik, du musst dableiben, damit die sehen, wie schlecht es dir geht. So kannst du nicht nach Hause kommen. Du kannst nicht sagen, wir warten wieder vier Wochen, wir haben diese vier Wochen nicht mehr.“ Ihre Augen röteten sich, als sie aussprach, was wir beide längst wussten. Viel Zeit blieb uns nicht mehr. Sie schluckte die Tränen runter, redete weiter. „Hörst du mich?“

Ich nickte, verkniff mir ein Seufzen. Keine Ahnung, wie ich das schwere Teil nach unten schaffen sollte. Aber da hatte Denise die Tasche schon geschultert, lief die Treppe hinunter und rief ein Taxi.

Ich verabschiedete mich von Tylie, keine zwei Minuten später fuhr der Wagen auch schon vor. Eine letzte Umarmung, dann stieg ich ein.

„Zur Uniklinik Essen, bitte.“

DENISE

Bis heute weiß ich noch genau, wo ich stand, kurz bevor der fünfte Anruf kam: vor dem Bett im Schlafzimmer, in der linken Hand einen Kinderschokoladen-Weihnachtsmann, in der rechten das Handy. Es war mal wieder eine meiner spontanen Ideen. Ich machte eine Story für meine Follower und sagte: „Bitte, lieber Gott, lass das den einzigen Mann sein, mit dem ich heute Nacht das Bett teile.“ Ich warf den Weihnachtsmann aufs Bett und postete das kurze Video.

Hendrik war oben, brachte Josie und die Zwillinge ins Bett. Kurz danach hörte ich, wie er die Treppe runterkam.

„Schatz, Leber!“, rief er.

Ich sah ihn an, blickte aufs Bett, wo der Weihnachtsmann lag. Was war denn das? „Gerade habe ich in der Story gesagt, dass er heute in meinem Bett schlafen soll und sonst kein anderer Mann.“

Hendrik lachte. „Das kann er gern tun.“

Monatelang hatten wir um eine Leber gebangt. Und jetzt, wo die Zeit drängte, wirkte er so locker, als würde ihn der Anruf kaum tangieren. Ich war mir ziemlich sicher, dass das eine Schutzreaktion war. Dass er in Wahrheit unheimliche Angst davor hatte, wieder enttäuscht zu werden.

An diesem Abend gingen wir beide völlig unterschiedlich mit der

Situation um.

Irgendein Gefühl sagte mir, dass es diesmal anders wäre, dass die Leber passen würde. Natürlich hatte ich Angst, meiner Intuition zu vertrauen. Diese inneren Achterbahnfahrten zwischen Hoffnung und Enttäuschung hielt ich kaum noch aus. Und dennoch. Fünf ist unsere Glückszahl, sagte ich mir, fünf Kinder, und das fünfte Organ ist das richtige. Ein kleiner, selbst kreierter Halt in einem Universum, das voller Unsicherheiten steckt. Erst hatte ich mich an Ostern festgeklammert, jetzt an der Zahl Fünf.

Nachdem Hendrik im Taxi losgefahren war, setzte ich mich noch eine Weile zu Tylie ins Wohnzimmer. Sie hatte mitbekommen, dass Hendrik eine Leber angeboten worden war. Sie ahnte auch, dass es langsam eng wurde, sehr eng. Gemeinsam hier zu sitzen und stundenlang zu warten, wollte ich ihr ersparen. Sie spürte meine Anspannung, meine Gefühle übertrugen sich auf sie. Und sie hing ja selbst so an Hendrik. Ich wollte, ich musste sie schützen.

„Was hältst du davon, wenn wir einfach schlafen gehen?“, schlug ich vor. „Und morgen früh, wenn wir aufwachen, hat Papa schon alles hinter sich.“

Es war eine paradiesische Vorstellung. Wegen der Corona-Maßnahmen durfte ich nicht mit in die Klinik und auch nicht vor dem OP warten. Ich konnte nichts für meinen Mann tun, außer zu beten und hier zu Hause dafür zu sorgen, dass es den Kindern gut ging.

Tylie gefiel die Idee, sie zog sich in ihr Zimmer zurück und legte sich tatsächlich früh schlafen.

Auch ich machte mich bettfertig. Auf Instagram hatte ich den Hörer gepostet. Damit verabschiedete ich mich von der Community. Sie würden erst dann wieder von mir hören, wenn ich wusste, wie alles gelaufen war. Ich warf einen letzten Blick auf mein Handy. Hendrik hatte noch nicht geschrieben. Er war so tapfer, ich vermisste ihn jetzt schon so.

Erschöpft schloss ich die Augen. Und die Panik griff nach mir.

hendrik

Auf dem Weg in die Klinik machte ich ein bisschen Small Talk mit dem

Taxifahrer und rief dann meine Mutter an, doch ich erreichte sie nicht. Als Nächstes war mein Vater an der Reihe, ich erklärte ihm, dass er ein, zwei Tage nichts von mir hören würde, sollte das Organ dieses Mal passen. Er sagte ein paar liebe Worte, es war eine schwierige Situation. Meine Eltern nahm meine Krankheit ziemlich mit, sie hatten ja bereits ein Kind verloren und meine Mutter später dann Alfons.

In der Klinik angekommen, hievte der Taxifahrer die schwere Tasche aus dem Kofferraum. Ich wusste kaum, wie ich sie bis zum Aufzug schleppen sollte. Unten vor dem Klinikgebäude machte ich noch schnell ein Selfie für Instagram, spreizte die Finger der rechten Hand und schrieb drunter: „Aller guten Dinge sind fünf.“

Oben auf Station erntete ich prompt böse Blicke angesichts der Ausmaße meines Gepäcks.

„Herr Verst, ich nehme Ihnen das gerne ab, ich habe aber keine Ahnung, wo ich das hinstellen soll.“ Der Pfleger runzelte die Stirn, blickte sich um. Der Empfangsbereich war schon vollgepackt mit Patientenakten, Medikamentenwagen und allem, was sich da sonst noch staute. „Wir machen jetzt einen Aufkleber mit Ihrem Namen drauf. Keine Ahnung, wo wir die Tasche lassen sollen, sie ist schon ein bisschen groß.“ Da hatte er recht.

„Meine Frau hat mich genötigt, sie mitzunehmen“, sagte ich mit einem Augenzwinkern. Ich mochte gar nicht dran denken, wie er reagieren würde, wenn ich ihm verklickerte, dass besagte Frau mich nicht ohne neue Leber nach Hause kommen ließe.

Als Nächstes setzte ich mich in ein Übergangszimmer, das kannte ich schon von den letzten Malen. Es dauerte nicht lange, und ein Arzt schaute vorbei, ein großer, kräftiger Mann und eine echte Frohnatur.

„Jetzt machen wir erst mal einen Corona-Abstrich, und wenn alles gut ist, geht’s zum Ultraschall“, meinte er launig. „Dann gucken wir mal, was Ihre Pfortader so macht.“

Nervosität erfasste mich, das Pfortaderthema war alles entscheidend. Es

tat gut, dass der Arzt so locker war, es half mir über die Warterei hinweg. Eine Stunde später wussten wir Bescheid: Kein Corona und ein Ast der Pfortader war frei!

Ich kehrte aufs Zimmer zurück und wurde mir selbst überlassen. Als Erstes rief ich Denise an, munterte sie auf. Denise und ich kannten uns längst aus in diesem Spiel, in dem zwei Menschenleben der Einsatz waren. Drei sogar, denn höchstwahrscheinlich hatte man auch für mich einen Back-up-Patienten einbestellt. Ein Mensch hatte sein Leben bereits verloren. Uns anderen blieb nichts übrig, als zu warten.

„Ich melde mich bei dir, wenn ich mehr weiß“, sagte ich irgendwann und versicherte ihr, dass ich sie liebte. Wir sagten es uns bestimmt dreißigmal am Tag, doch nie nutzten sich diese drei Worte ab. Bevor ich sentimental werden konnte, rief ich wieder bei meiner Mutter an, dieses Mal war sie direkt dran. Danach schrieb ich noch rasch ein paar engen Freunden und legte mich dann aufs Bett, um zu dösen.

Ich war wohl tatsächlich eingenickt, als die Tür aufging und zwei junge Pflegerinnen hereinkamen. Ich blinzelte gegen das grelle Licht an, das sie eingeschaltet hatten.

Es war nach eins in der Nacht, die Pflegerinnen waren richtig aufgedreht. „Wir müssen jetzt Ihre Wertsachen einsammeln. Uhr, Handy, Brieftasche …“

Das konnte nur eines bedeuten: Ich sollte in die OP-Vorbereitung. Das hieß, dass die Leber größenmäßig passte. Doch ich wagte es nicht, zu hoffen. Zu viel konnte selbst jetzt noch schiefgehen. Schon einmal war ich unten gewesen und dann wieder nach Hause geschickt worden.

Rasch schrieb ich Denise.

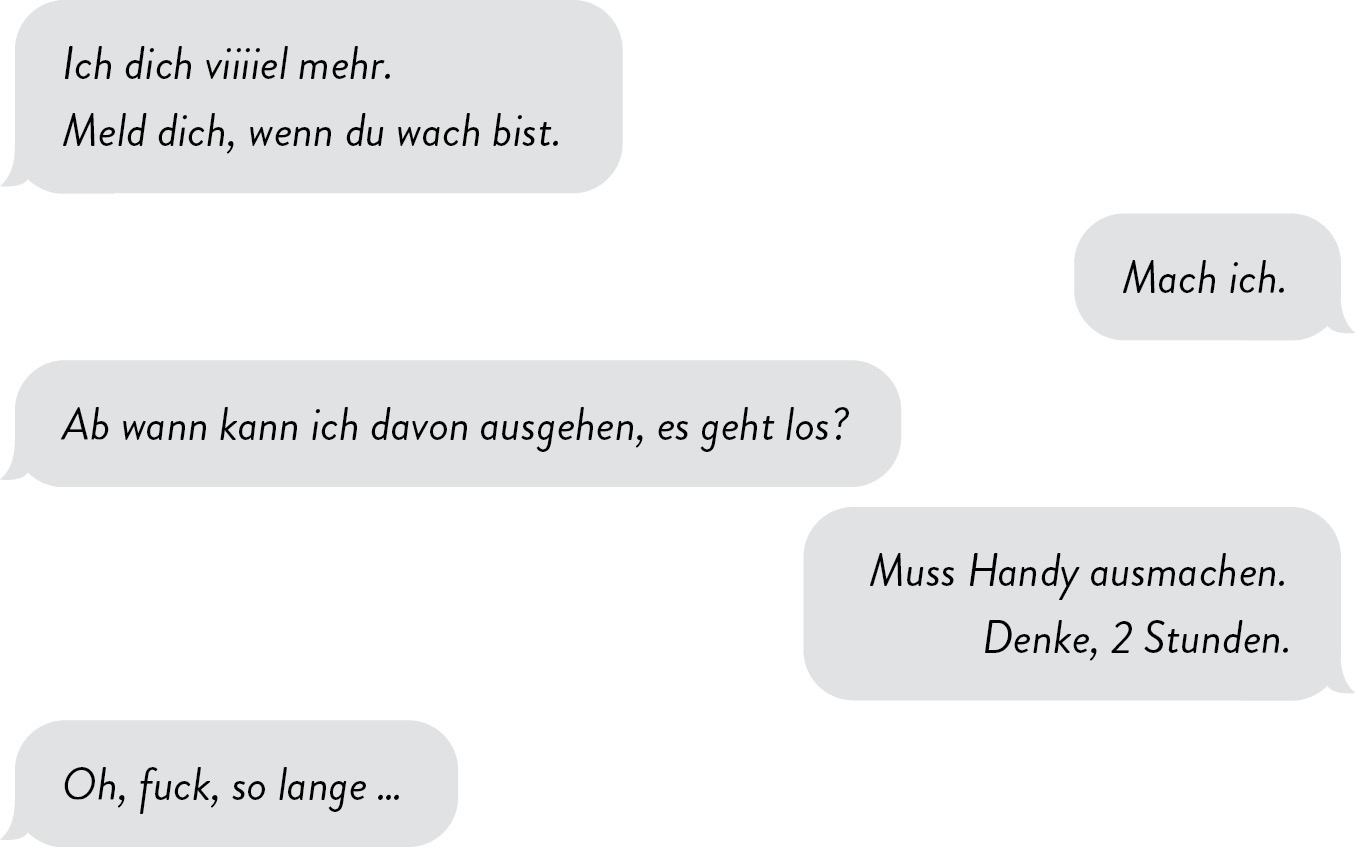

27.11.2021, 01:43

Dann wanderte mein Handy auch schon in die blaue Tupperdose zu meinen anderen Wertsachen. Ich schlüpfte in das OP-Hemd, und los ging’s ins Untergeschoss. Erst mal kam ich in den Aufwachraum, wo ich vorbereitet werden sollte. Normalerweise ging es hier ziemlich hektisch zu, Überwachungsmonitore piepsten, Sauerstoff zischte, Pflegerinnen und Pfleger liefen geschäftig zwischen den Betten umher. In dieser Nacht aber war hier niemand außer mir. Es war geradezu gespenstisch. Ich lag da und wartete. Nicht mehr lange, und ich wüsste Bescheid.

DENISE

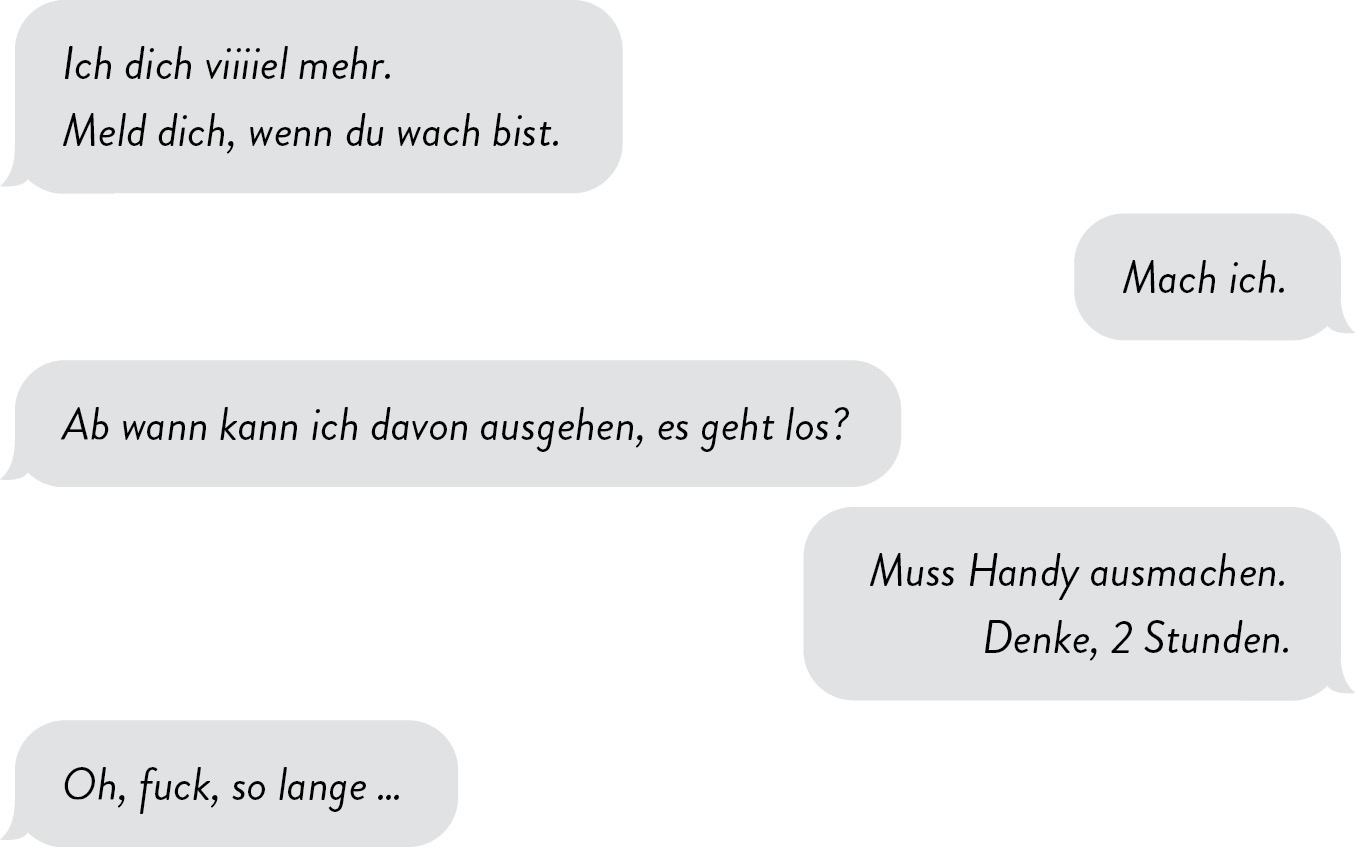

Meine clevere Idee, die zermürbende Wartezeit einfach zu verschlafen, entpuppte sich schnell als Horrortrip. Ich musste heulen, drehte meine Runden im Schlafzimmer, wieder und wieder. Carlie wachte alle paar Minuten auf, sie spürte meine Anspannung, die inzwischen mit Händen zu greifen war. Er bekommt das Organ, sagte ich mir immer wieder, Hendrik bekommt dieses Organ. Echte Gewissheit hatte ich nicht, von der Klinik rief niemand an. Nachdem Hendrik mir geschrieben hatte, dass es runter ging, rechnete ich mit zwei, drei Stunden: Wenn er sich bis dahin nicht gemeldet hätte, würde er operiert werden. Diese Zeit musste ich irgendwie überstehen.

hendrik

Noch immer lag ich im Aufwachraum und wartete. Ein Gefühl für die Zeit hatte ich längst verloren. Wenn ich den Kopf drehte, sah ich die Uhr an der Wand. Kurz vor zwei.

Eine Pflegerin kam zu mir, wir wechselten ein paar Worte. Ein Anruf unterbrach sie. „Warten Sie kurz, Herr Verst“, rief sie. „Ich muss mal schnell zur Schleuse.“

Ein paar Minuten später kam sie zurück und trug eine große weiße Thermobox. Sieht ein bisschen aus wie vom Lieferdienst, dachte ich noch.

Dann stellte sie die Box auf mein Bett und sagte: „Herr Verst, Sie können sich schon mal bekannt machen. Das hier ist Ihre neue Leber.“

Vier Geburten meiner Kinder hatte ich miterlebt. Unfassbare Momente, die alles überstiegen, was ich je an Schönem erleben sollte. Und jetzt wurde mir das Leben erneut geschenkt! Auch das war kaum zu fassen.

Die unterschiedlichsten Gefühle packten mich, ich war erleichtert, gerührt, dankbar, und das alles für Denise und die Kinder. Ich selbst schwebte in diesem Moment zwischen Leben und Tod. Da auf meinem Bett, in der Box, wartete das Leben – und hier war ich, dessen Leber starb und mit ihr Tag für Tag ein Stück mehr von mir. Schon öfter hatte ich Demut gefühlt, doch nie zuvor in diesem Ausmaß.

Ich selbst war bei alledem jedoch nicht so wichtig. Wichtig waren Denise, die Kinder, meine Eltern. Gab es irgendetwas, was ich versäumt hatte zu tun? Fehler, die ich gemacht und nicht mal realisiert hatte? Die Gedanken wirbelten nur ein paar Atemzüge lang durch meinen Kopf. Dann packte mich die Nervosität, und ich spürte, was dahinter wartete: die Angst, die schwere OP nicht zu überleben.

Ich wurde in den OP-Vorbereitungsraum geschoben, kletterte von der Liege auf den schmalen OP-Tisch. Eine Narkosepflegerin und ein Pfleger richteten meine Arme aus, brachten Elektroden an und verbanden mich mit den Überwachungsmonitoren. Der Pfleger war schon älter, typisch Ruhrgebiet; er redete locker-flockig daher, und das tat richtig gut, denn seine Sprüche lenkten mich ab. Dann war auch dieser Part der Vorbereitung erledigt.

Mein Puls schlug hart und schnell, ich spürte es an meinem ganzen Körper und sah es auf der Anzeige. Das hier passierte wirklich! Ich bekam eine neue Leber! Jetzt erfasste mich Panik. Zahlen schossen mir durch den Kopf. Jeder Fünfte kam aus der Sache nicht lebend raus, die Ein-Jahres-Überlebensrate lag bei achtzig Prozent. Das Transplantations-Team hier in der Klinik war erfahren, daran lag es nicht. Mein Zustand hingegen war eine Katastrophe. Und was, wenn alles gut ging, wenn ich aus der Narkose aufwachte, aber mein Körper das Organ abstieß? Oder wenn ich ins Koma fiel? Wenn, wenn, wenn … Ich hätte in diesem Moment alles dafür gegeben, Denise noch einmal sagen zu können, wie sehr ich sie liebte. Und die Kinder …

Tylor, die mich als Papa angenommen hatte … die herzensgute, feinfühlige Tylie, die ganz entspannt ihren Weg ins Leben ging, wo auch immer der hinführte. Josie, die die ersten Jahre ihres Lebens nur dann eingeschlafen war, wenn ich auf der Matratze neben ihrem Bettchen gelegen hatte,

die Hand durch die Gitterstäbe gestreckt. Sie war so kreativ, und ihre Augen strahlten, sie konnte mich mit einem Blick um den Finger wickeln.

Dann Ella, so ein schlaues Mädchen, realistisch bis zum Gehtnichtmehr.

Sie hatte die stärkste Bindung zu Anna, meine Mutter hatte ihr von ihr erzählt. Und obwohl Anna ihr so nahe war, tat Ella jegliche mystischen Gedanken an den Himmel ab: „Anna kann nicht im Himmel sitzen, sie ist ja beerdigt worden.“ Dann Matheo, so ein sensibler Junge, der mit seinen Autos und Schwertern durch die Gegend rannte und zugleich auf alles verzichten würde, nur damit es seinen Schwestern gut ging. Und Carlie, Carlito genannt, die sich endlich wieder an mich gewöhnt hatte. Unser anfangs so ruhiges Baby entwickelte sich zur Chefin der Familie. Ich konnte mir vorstellen, dass sie, die Kleinste, in wenigen Jahren uns alle im Griff haben und uns sagen würde, wo es langging.

Was, wenn ich zu den zwanzig Prozent gehörte und die Transplantation

nicht überlebte – hatte ich meinen Kindern genug gegeben? Hatte ich

ihnen oft genug gesagt und auch gezeigt, was sie mir bedeuteten? War

ihnen auch wirklich klar, wie sehr ich sie liebte? Denn das war das Einzige, was noch zählte.

Hier, im OP-Vorbereitungsraum, mit der neuen Leber in Reichweite, war ich plötzlich allein. Ich konnte niemanden mehr erreichen. Ich konnte den Pflegerinnen und Pflegern, den Ärztinnen und Ärzten nur immer wieder sagen, dass ich fünf Kinder hatte und eine wundervolle Frau und dass ich das hier überleben musste.

Dann kam die Vornarkose, ein letzter Gedanke an Denise … und ich

schlief ein.