nação Não há, e provavelmente não pode haver, uma definição universalmente unânime, neutra, por assim dizer, para este termo. A natureza inerentemente contestada da definição é conseqüência da natureza complexa, complicada mesmo, da matéria-prima a que o termo se aplica. A humanidade subdivide-se em muitas e diversas culturas (grupos que se diferenciam por linguagem, costumes, fé e assim por diante), e em diversas unidades políticas (grupos comprometidos com a ajuda mútua, dividindo uma estrutura de autoridade e assim por diante). Nem as fronteiras culturais nem as políticas são em geral nítidas; traços culturais como linguagem, devoção religiosa ou costume popular freqüentemente se entrecruzam. As jurisdições políticas podem constituir-se em múltiplas camadas, de forma que a obediência a uma autoridade local em alguns contextos pode coexistir, para outros fins, com a submissão a uma autoridade superior mais geral. As fronteiras políticas e culturais raramente são convergentes.

É impossível aplicar o termo “nação” a todas as unidades que são cultural ou politicamente caracterizáveis, e existe muito pouco interesse em fazê-lo. Se fosse esse o caso, um número excessivo de nações e indivíduos em demasia teriam múltiplas identidades nacionais. A questão é: quais dos grupamentos cultural ou politicamente caracterizáveis são de fato plausivelmente chamados de “nações”?

A mera existência de uma unidade política não dá origem, na maioria dos casos, ao pressuposto de que suas fronteiras definem uma nação. É característico que muitas unidades políticas históricas sejam menores ou maiores do que aquilo que se chama normalmente de nações: os impérios são multinacionais; as cidades-estados ou segmentos tribais são menores do que uma nação. Não obstante, unidades políticas que são evidentemente desejadas e avalizadas por seus membros podem às vezes ser chamadas de nações, mesmo quando multiculturais: é natural falar da nação suíça, apesar das diferenças lingüístico-culturais dentro dela ou da presença, no interior da sociedade organizada, de subgrupos politicamente significativos, os “cantões”.

Da mesma forma, não corresponderia à efetiva utilização que se faz aceitar que qualquer diferenciação cultural dada defina uma nação. Os dialetos árabes divergem ao ponto da ininteligibilidade mútua, mas isso, por si só, nem prejudica a idéia de uma nação árabe nem transforma automaticamente os que falam um dialeto caracterizável em uma nação. Qual é, então, a resposta?

Em tempos pré-modernos essa pergunta era não apenas desprovida de uma resposta geral, mas — o que é mais significativo — raramente feita. Os seres humanos eram membros de grupos de parentesco, ou de organizações locais, súditos de dinastias, adeptos de tipos de fé em geral ligados a uma legitimação política, membros de estratos sociais ritual ou juridicamente definidos, e assim por diante. A identificação cultural e a lealdade política eram complexas e variáveis. A pergunta sobre a nação raramente era feita, e só se torna difundida e insistente no contexto de um tipo especial de organização sociopolítica que, por sua vez, se tornou difundido a partir da virada do século XVIII para o XIX.

É característico desse tipo de sociedade a substituição de uma base econômica agrária por outra, industrial. As pessoas que trabalham a terra tornam-se minoria, às vezes muito pequena e, além disso, já não mais marcadamente diferenciável do restante da população. Boa parte do trabalho é semântico, envolvendo a manipulação de significados e pessoas, em vez de objetos físicos. A mobilidade ocupacional é a norma. Tanto a natureza do trabalho (implicando comunicação constante e anônima com muitas pessoas, principalmente estranhos) quanto a natureza de todo o contato social pressupõem a alfabetização quase universal e uma boa proporção de educação formal. Tal educação deixa de ser um privilégio e se torna, em vez disso, a precondição da efetividade, aceitabilidade e utilidade sociais. Nessas circunstâncias, uma cultura comum a todos e padronizada, baseada na educação, torna-se efetivamente o principal critério de identidade social; um dos principais papéis do estado é a manutenção e a proteção de tal cultura. Os seres humanos identificam-se com sua cultura erudita, e os estados protegem tais culturas. O estado, por sua vez, é legitimado ao dar proteção a uma cultura nacional, e os símbolos que ele basicamente emprega são mais nacionais do que dinásticos ou religiosos.

Nesse tipo de mundo, uma “nação” é uma população ampla, anônima, que tanto partilha uma CULTURA comum quanto tem, ou aspira a ter, seu próprio espaço político (ver também ESTADO). A identidade “nacional” torna-se preocupação geral e critério de legitimidade política. Tanto o critério exterior de uma cultura compartilhada quanto o critério subjetivo da vontade política estão presentes nessa definição, embora seu peso relativo possa variar. Os suíços, conforme já observado, definem-se mais por uma tendência compartilhada do que por uma cultura: o mesmo critério também transforma em escoceses os habitantes das Terras Altas da Escócia, de língua gaélica, não obstante sua peculiaridade lingüística.

As aplicações dessa definição continuam polêmicas. As discordâncias não são por falha da definição, mas inerentes à situação. A questão é que, no caminho para a fundação de estados-nações, cada qual proporcionando um espaço político isolado para uma cultura comum isolada, ocorrem conflitos, em geral de enorme gravidade, com respeito a exatamente quais culturas preexistentes devem ter direito a um estado, ou quais unidades políticas preexistentes devem ter direito a uma cultura como sua proteção e sua raison d’être. Se de um ponto de vista teórico é essencial distinguir entre “nações” modernas, por um lado, e “meras” tribos, castas, dialetos, minorias religiosas, por outro, isso não nos diz quais dessas múltiplas diferenciações pré-modernas devem ter permissão de se transformar em nação moderna. Somente o destino histórico, e não algum critério independente, pode resolver essa questão.

A palavra “nação” ocorre efetivamente em contextos pré-modernos, descrevendo, por exemplo, corporações de estudantes, com bases regionais, nas universidades medievais, ou a totalidade da pequena nobreza em uma dada unidade política (Polônia). Mas, no interesse da ordem lógica, é melhor restringir o termo ao fenômeno moderno de uma ampla população anônima tanto compartilhando uma cultura erudita quanto dotada da tendência de possuir uma única autoridade política (embora às vezes um ou outro desses dois elementos possa predominar). Essa definição não pode proporcionar-nos a capacidade de dizer, antes do fato, exatamente que grupamentos pré-modernos terão ou não sucesso em se tornar nações. Os nacionalistas, imbuídos de um forte senso da justiça de sua causa, tendem a achar que sua cultura realmente, “objetivamente”, define uma nação (ver NACIONALISMO): mas essa idéia engendra a realidade histórica da nação, em vez de ser, como supõe o nacionalista, seu reflexo.

Leitura sugerida: Armstrong, John 1982: Nations before Nationalism • Bauer, Otto 1907 (1924): Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie, 2ªed. ampl. com novo prefácio • Gellner, E. 1983: Nations and Nationalism • Smith, A.D. 1991: National Identity.

ERNEST GELLNER

nacionalismo Essa doutrina exige que o grupo político e o grupo étnico sejam congruentes. De forma mais específica e concreta, o nacionalismo sustenta que o estado nacional, identificado como uma cultura nacional e comprometido com a sua proteção, é a unidade política natural; e que é um escândalo que grandes números de membros da comunidade nacional sejam obrigados a viver fora das fronteiras do estado nacional. O nacionalismo também não se mostra muito bem-disposto para com a presença, dentro das fronteiras do estado-nação, de grandes números de não-nacionais. Mas a situação política que escandaliza de maneira muito especial os nacionalistas é aquela em que o estrato governante de uma unidade política pertence a um grupo étnico outro que não o da maioria da população (ver também NAÇÃO).

O princípio do nacionalismo, conforme aqui esboçado, é sustentado muito amplamente e, o que é ainda mais comum, dado como certo no mundo moderno. Para uma proporção muito grande de nossos contemporâneos, parece simplesmente óbvio e auto-evidente que as pessoas prefiram viver em unidades políticas com companheiros da mesma “nacionalidade” ou cultura e, acima de tudo, que achem o governo por parte de estrangeiros uma coisa afrontosa. A unidade nacional e política é aquela que representa e expressa a vontade da maioria de uma nação, protege seus interesses e garante a perpetuação de sua cultura.

Sob o impacto do nacionalismo, o mapa tanto etnográfico quanto político da Europa e, de forma diferente, o do resto do mundo vieram a ser redesenhados. Os princípios que haviam governado o traçado do mapa da Europa em 1815, depois das guerras napoleônicas, eram dinásticos ou religiosos: pouca atenção se dava, se é que se dava alguma, a harmonizar a nacionalidade de súditos e governantes. Em muitas partes da Europa, isso teria sido, de qualquer forma, impossível: o mapa étnico de boa parte do continente era extremamente complexo, e implementar os princípios nacionalistas para respeitá-lo teria exigido que o mapa político se parecesse com um quebra-cabeça de armar. Além do mais, era em geral impossível projetar as fronteiras étnicas em um mapa territorial: os grupos étnicos, culturais e religiosos estavam freqüentemente separados não por território, mas por sua posição em uma estrutura social. Em geral habitavam o mesmo território, mas o seu papel na sociedade era diferente.

É importante observar que os estilos de traçar fronteiras políticas que respeitavam elos dinásticos, religiosos ou de comunidade, mas que ignoravam o princípio da nacionalidade, eram naquela época e nas épocas anteriores considerados óbvios. Raramente eram contestados ou considerados afrontosos. Coloca-se a questão do motivo por que um princípio, antes amplamente ignorado ou fraco, veio, no decorrer dos séculos XIX e XX, a se tornar tão absolutamente forte e efetivo. Propuseram-se inúmeras respostas para essa pergunta importante e crucial:

1. Existe nos seres humanos um impulso instintivo atávico que os leva a querer estar perto de outros do mesmo “sangue” ou cultura (ou ambos) e a ocupar território juntos, e que também os leva a detestar os que consideram estranhos, a se ressentir de sua proximidade (especialmente em grandes números) e ainda mais fortemente do governo de estrangeiros. O redespertar desses impulsos pode ser atribuído a várias causas, tais como o declínio da fé religiosa, as desagregações da vida moderna ou uma tendência geral ao retorno a uma visão “naturalista” dos seres humanos.

2. O impacto do nacionalismo deve-se à formulação e disseminação da ideologia nacionalista, elaborada por vários pensadores na virada do século XVIII para o XIX, em seguida ainda mais elaborada e posteriormente disseminada. O principal proponente desta teoria é Elie Kedourie.

3. Uma teoria sustentada por muitos marxistas, no sentido de que o verdadeiro conflito subjacente à história ocorre entre classes, de forma que o conflito interétnico é uma irrelevância; apesar disso, ganha importância porque as classes dominantes estimulam o sentimento nacionalista a fim de distrair a atenção daqueles a quem dominam dos seus verdadeiros interesses. O nacionalismo é uma conspiração para impedir os oprimidos de combater seus reais inimigos. (Mas ver também Bauer, 1907.)

4. O nacionalismo surge no decorrer do “desenvolvimento” econômico, isto é, durante a difusão do industrialismo, interpretando-se essa palavra amplamente como uma economia baseada em uma tecnologia muito possante e de rápido crescimento. A difusão de tal economia leva a que áreas “atrasadas” e suas populações sejam incorporadas à economia industrial em termos desvantajosos para elas, tanto econômica quanto socialmente. A fim de se proteger, precisam organizar-se com vistas a criar suas próprias unidades políticas, unidades essas capazes de orientar seu desenvolvimento econômico, especialmente durante seus primeiros e mais frágeis estágios.

5. O nacionalismo é um subproduto de condições predominantes no mundo moderno, quando a maioria das pessoas não mais vive em comunidades aldeãs fechadas, quando o trabalho é semântico, e não físico, e exige a capacidade de se comunicar em um idioma e uma escrita comuns, razoavelmente livres de contexto, quando a estrutura empregatícia muda rapidamente e não pode tolerar com facilidade uma divisão étnica do trabalho, e quando o contato com grandes burocracias, tanto políticas quanto econômicas, e a dependência em relação a elas permeiam todos os aspectos da vida. Nessas condições, a alfabetização geral e o uso de códigos padronizados tornam-se a norma. O domínio de tal código por uma pessoa torna-se seu trunfo mais importante e também seu mais importante meio de acesso ao emprego, à participação social e política, à aceitabilidade e à dignidade. Somente o estado pode proteger e manter a homogeneidade cultural exigida, e o princípio um estado, uma cultura tende a entrar em funcionamento. Torna-se então de grande interesse para qualquer indivíduo que o estado em cujo território esse indivíduo reside use a mesma cultura em que o indivíduo em questão está engajado. Os indivíduos se esforçarão para que se alcance essa congruência, seja assimilando-se à cultura dominante, seja tentando transformar a sua própria cultura na cultura dominante. Hão de se esforçar por criar novos estados em torno dessa cultura preferida e/ou modificar as fronteiras políticas existentes.

Este autor inclina-se a acreditar que a verdade da questão pode ser encontrada em uma combinação das posições (4) e (5). A objeção à teoria “atávica” é que os obscuros impulsos instintivos dos seres humanos, por mais poderosos que sejam, não impediram no passado uma intensidade de ódio e homicídio entre membros do mesmo “sangue” ou do mesmos grupos culturais. Não há um bom motivo para se acreditar que o apelo do Blut und Boden (“sangue e terra”) se tenha tornado mais possante em nossa época. A explicação “ideológica” não consegue explicar por que exatamente essas idéias, em uma época de superprodução de idéias, teriam mais apelo que suas rivais, estas últimas em geral difundidas por pensadores e autores mais zelosos e talentosos. Algumas teorias marxistas sobre o nacionalismo como manobra ardilosa das classes dominantes parecem ter pouco apoio nos fatos.

No entanto a questão não está de forma alguma fechada, e os indícios empíricos ou históricos são mais do que ambíguos. As teorias preferidas por este autor aplicam-se melhor à Europa do que a grande parte do Terceiro Mundo, onde o nacionalismo certamente levou a um forte movimento anticolonial (ver MOVIMENTO DE LIBERTAÇÃO COLONIAL; NACIONAL POPULAR, REGIME), mas onde posteriormente as fronteiras coloniais foram, em medida notável, perpetuadas e mantidas. Sociedades organizadas, plurais e multiétnicas também sobreviveram, tal como sobreviveu uma proliferação de estados partilhando a mesma cultura (estados árabes e hispano-americanos). A ligação da proeminência política da nacionalidade com a era industrial também foi contestada, por exemplo, por um dos mais ativos e sérios estudiosos do nacionalismo, Anthony Smith.

Leitura sugerida: Anderson, Benedict 1983: Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism • Armstrong, John 1982: Nations before Nationalism • Breuilly, J. 1982: Nationalism and the State • Deutsch, K.W. 1966: Nationalism and Social Communication, 2ªed. • Hobsbawm, E.J. 1990: Nations and Nationalism since 1780 • Kedourie, Elie 1960: Nationalism • Kohn, H. 1962: The Age of Nationalism • Renan, Ernest 1945: “Qu’est-ce qu’une nation”. In Ernest Renan et l’Allemagne, org. por Émile Bure • Seton-Watson, Hugh 1977: Nations and States • Smith, A.D. 1971: Theories of Nationalism º 1979: Nationalist Movements in the Twentieth Century º 1991: National Identity.

ERNEST GELLNER

nacionalização Ver SOCIALIZAÇÃO.

nacional popular, regime Um sistema de governo que extrai sua legitimidade de afirmações de apoio popular de massa e da defesa dos interesses nacionais, ao mesmo tempo que não segue com extrema rigidez as regras da democracia liberal, pode ser considerado um regime nacional popular. Países em processo de desenvolvimento, na maior parte da Ásia, África e América Latina, como também foi o caso da Europa Ocidental antes da Segunda Guerra Mundial, estão especialmente sujeitos a esse tipo de governo. Suas origens podem ser basicamente de dois tipos. Em alguns casos, sistemas políticos conservadores ou sob domínio estrangeiro são derrubados por um golpe violento promovido por setores alienados da elite — em geral, militares — que usam o aparelho de estado para reorientar as políticas de ação econômica e social e conquistam o apoio das massas. Em outros casos, os movimentos de massa são organizados a partir de baixo e somente depois de longo período de política oposicionista, seja reformista ou revolucionária, é que têm acesso ao poder.

No primeiro caso, isto é, quando o regime nacional popular foi instaurado a partir de cima, o resultado é em geral de tipo altamente autoritário, com um acréscimo de manifestações de massa oficialmente controladas. Muitos países do Oriente Médio vêm seguindo esse padrão desde a Segunda Guerra Mundial, o mesmo tendo acontecido, em menor extensão, com a Turquia desde os tempos de Mustafá Kemal Ataturk, nos anos 20. O componente de massa do regime geralmente assume a forma de partido único oficial. Na Turquia, porém, o regime acabou gerando um sistema de partidos competitivos, em um lento processo de liberalização marcado por constantes intervenções militares.

É difícil avaliar o grau de apoio popular obtido por regimes nacionais populares, uma vez que isso não é testado com veracidade em eleições livres. Em geral, esse apoio também está presente, em particular no início dos primeiros períodos de consolidação, como resultado de programas nacionalistas, revolucionários ou radicalmente reformistas e do monopólio ou quase monopólio da comunicação de massa. A opinião pública é em geral polarizada por esses programas de ação, e um amplo setor das classes anteriormente dominantes é atirado na oposição ou no exílio, enquanto se forma uma nova classe dominante, com base na democracia, nos militares e nos novos capitalistas.

No segundo caso considerado, isto é, quando um regime nacional popular tem origem em insurreições a partir de baixo, a política de massa assume um caráter um tanto diferente devido à natureza mais autêntica ou espontânea do partido que representa a revolução. No entanto restrições estruturais determinam uma convergência na natureza desses regimes com a dos que se originam a partir de cima. No México, onde se pode considerar que a revolução de 1910 gerou, depois de uns poucos anos de guerra civil, o primeiro regime nacional popular do século XX, a formação de um partido dominante levou quase duas décadas e foi compatível com a existência de partidos de oposição bem menores. O regime desenvolveu-se em uma direção claramente capitalista e o partido dominante foi se tornando cada vez mais conservador, enquanto a oposição, tanto de direita quanto de esquerda, foi crescendo e se tornando capaz de desafiar o regime. Como resultado, é possível observar tendências à consolidação de um sistema político mais competitivo e livre, a menos que um golpe militar interrompa esse processo.

Na Argélia, o regime estabelecido em 1962 baseou-se em uma bem-sucedida insurreição nacional que teve de travar prolongada luta contra o colonialismo francês. A conseqüente legitimidade dos combatentes pela liberdade deu-lhes amplo crédito por parte das massas e das novas elites e lhes permitiu estabelecer reformas importantes e elementos de uma economia socialista. No Irã, a revolução islâmica fundamentalista de 1979 entronizou uma versão religiosa e altamente belicosa de regime nacional popular, ao que tudo indica bastante capaz de receber apoio popular contínuo, ainda que arregimentado.

Os regimes nacionais populares, particularmente os que se originam a partir de baixo, podem evoluir em uma direção socialista ou, no mínimo, adotar uma fraseologia socialista, na tentativa de conservar o apoio das massas ou dos setores médios radicalizados e da intelligentsia. Alguns regimes socialistas revolucionários, como os de Cuba e, de 1979 a 1990, o da Nicarágua, subiram ao poder com um padrão complexo de apoio social e compartilham alguns traços dos regimes nacionais populares, incluindo o culto da personalidade e a preferência pelo sistema de partido único.

Alguns exemplos de regimes nacionais populares são uma mistura dos dois tipos polares antes considerados, os que se originam a partir de cima e os que se originam a partir de baixo. Na Argentina, o golpe militar de 1943, com Juan D. Perón como figura de proa, estabeleceu um regime com características nacionais populares. Forçado pela oposição a garantir eleições livres, o partido político formado por Perón revalidou suas credenciais de representante das massas. As conseqüentes presidências constitucionais de Perón (1946-55) assistiram a uma progressiva deterioração do sistema liberal democrático recentemente restabelecido, terminando em um golpe militar em 1955. O peronismo na oposição conservou seu caráter de partido de massa e desde então se tornou um aspecto permanente do sistema político argentino. Em outros países latino-americanos, da mesma forma, governos que tiveram origem a partir de cima, ou de uma combinação de forças civis e militares (como o de Vargas em 1930), evoluíram rumo a se tornarem a base de partidos populares capazes de manter a sua força em um regime democrático reconstituído.

Na Europa Oriental, entre as duas guerras mundiais, vários governos exibiram as características aqui atribuídas aos regimes nacionais populares, bem como as do fascismo. Os regimes nacionais populares ou seus partidos populistas associados foram rotulados com freqüência de fascistas. É verdade que em alguns deles os elementos fascistas estão presentes, mas as características dos dois sistemas são bem diversas. No entanto não é provável que seja coincidência o fato de os componentes fascistas dos regimes nacionais populares serem maiores em países relativamente mais desenvolvidos, tais como a Argentina, o Brasil e países da Europa Oriental. A presença de características autoritárias e de mobilização de massas não é suficiente para caracterizar um regime como fascista, uma vez que esses traços estão presentes também em países comunistas. Eles estabelecem na verdade um contraste com a democracia liberal, mas a experiência latino-americana demonstra que os herdeiros desses regimes podem tornar-se participantes permanentes de um processo político competitivo, no qual ocupam uma posição mais próxima da esquerda do que da direita.

Ver também POPULISMO; NACIONALISMO.

Leitura sugerida: Almond, Gabriel e Coleman, James S., orgs. 1960: The Politics of Developing Areas • Apter, D.E. 1965: The Politics of Modernization • Dahl, R.A., org. 1973: Regimes and Oppositions • Linz, Juan e Stepan, Alfred, orgs. 1978: The Breakdown of Democratic Regimes • O’Donnell, Guillermo, Schmitter, Phillipe e Whitehead, Lawrence, orgs. 1986: Transitions from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy.

TORCUATO S. DI TELLA

nacional-socialismo A confiança inicial nas explicações gerais do nacional-socialismo — como movimento, ideologia e regime político — tem sido minada pelo progresso da pesquisa detalhada e o surgimento de paradigmas “pós-modernistas”. As teorias do hitlerismo, do TOTALITARISMO, do FASCISMO ou o Sonderweg alemão (ver Grebing, 1986; Blackbourn e Eley, 1984) hoje parecem úteis apenas pela luz que lançam sobre aspectos particulares ou como incentivos a novas reflexões e análises. Parece problemático hoje em dia saber se o nacional-socialismo dos anos 20, tal como desenvolvido, sob a liderança de Adolf Hittler, na Alemanha capitalista-industrial, o qual estabeleceu uma ditadura (1933-45) que trouxe sofrimento a grande parte da humanidade através da Segunda Guerra Mundial e dos programas de extermínio em massa, pode ser classificado simplesmente sob a categoria geral de fascismo, mesmo estando historicamente associado a ele (ver Larsen et al., 1980).

Uma das raízes do nacional-socialismo na história européia pode ser encontrada nos esforços intelectuais e políticos, mesmo antes da virada do século, na França e na Europa Central, no sentido de unir um nacionalismo belicoso a uma política de massa na primeira fase de democratização, e também a concepções socialistas. Embora esse “novo nacionalismo” ainda não plenamente realizado por partidos tão diversos quanto o “Partido Social Cristão dos Operários”, de Adolf Stoecker, em Berlim, ou os pan-germânicos de Georg von Schönerer, em Viena, seja em geral assimilado no pensamento político tradicional à extrema direita, ele na verdade, como o fascismo de maneira genérica, escapou a esse esquema de esquerda-direita (ver O’Sullivan, 1983, caps. 2 e 3). Essa atitude ambivalente também explica por que persistiu entre cientistas sociais e historiadores a controvérsia quanto a se o nacional-socialismo devia ser encarado como revolucionário ou reacionário, passadista ou modernizante (ver Prinz e Zitelmann, 1991), como uma tentativa de alcançar a estabilidade social por meios reacionários ou como uma modernização “involuntária” da economia e da sociedade obtida por uma revolução política “conservadora” (ver Schoenbaum, 1966).

Em contraste com o fascismo mediterrâneo e da Europa Ocidental, o nacional-socialismo começou a partir de uma cultura nacional que se caracterizava por concepções de uma ascendência mítica comum, de “sangue e terra”, da “raça” e do “Volk”. Outro elemento essencial foi o ANTI-SEMITISMO “moderno”, baseado em tradições cristãs. Esses elementos uniram-se de modo característico na Alemanha desde a época da unificação nacional “a partir de cima”, em 1871. A crença no “Volk” alemão, expressa através de monumentos nacionais, festivais públicos, romances e textos populares e das óperas de Wagner, estabeleceu-se como uma espécie de “religião secular” em muitos setores da sociedade alemã (ver Mosse, 1964). Essa “ideologia alemã” foi comunicada em símbolos e formas litúrgicas como uma “política teatral”. Essa foi uma outra e ainda mais importante fonte do nacional-socialismo, e ao mesmo tempo uma precondição para sua difusão quando a sociedade alemã se viu sacudida pelas crises econômicas e sociais dos anos do entre-guerras.

Os precursores do nacional-socialismo, tanto no nome quanto na organização, surgiram antes de 1918, nas lutas nacionalistas na Boêmia alemã, dentro do império multinacional dos Habsburgo (1903 assistiu à fundação do Partido Operário Alemão), e depois da Primeira Guerra Mundial ressurgiram na Áustria, na Tchecoslováquia e na Alemanha. O movimento nacional-socialista foi a princípio apenas um partido dissidente dos operários “völkisch” na Munique do pós-guerra, mas logo encontrou em Hitler um notável propagandista e, afinal, um líder miticamente transfigurado. Como Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães (NSDAP), adotou, em 1920, um programa no qual pretensões nacionalistas e imperialistas radicais, bem como exigências de uma revisão da ordem internacional e doméstica do pós-guerra, se uniram a questões antisemíticas de longo alcance e a exigências sociais e de classe média (tais como a nacionalização dos trustes, a participação no lucro das grandes empresas, a comunalização dos distribuidores atacadistas e a divisão das grandes propriedades de terra), agregadas sob a noção abrangente de uma “comunidade do povo” destituída de classes. O caráter heterogêneo desse programa foi de fato constantemente enfatizado por contemporâneos e por historiadores, e pouco significado se atribuiu a ele na prática política do nacional-socialismo. Não obstante, o programa permitiu ao NSDAP apresentar-se como não-engajado com grupos sociais específicos e, durante a crise econômica mundial, reagir a elementos contraditórios de insatisfação e protesto, unindo-os em um movimento de massa.

A visão de mundo de Hitler (exposta em 1925 em Mein Kampf), que se formou na Viena do final da monarquia Habsburgo e se refinou no clima contra-revolucionário da Munique do pós-guerra, serve em certa medida aos historiadores como a formulação principal da ideologia nacional-socialista. Seus princípios básicos são a luta pela existência (ver DARWINISMO SOCIAL), a crença na superioridade da “raça ariana” e uma visão elitista dos indivíduos. Os principais objetivos estabelecidos são a conquista de “espaço vital no Leste” e uma radical “remoção dos judeus” da sociedade, o que na prática se misturou à luta contra o “bolchevismo judeu”. Diferentemente dos românticos rurais do nacional-socialismo, Richard Darré (1895-1953) e Heinrich Himmler (1900-45), Hitler, que aceitava a existência da propriedade privada, embora desejando-a subordinada a uma “comunidade do povo”, concebeu a Alemanha futuramente transformada como uma sociedade altamente industrializada e tecnologicamente avançada (ver Zitelmann, 1987; Kershaw, 1991, cap.1 e conclusão).

Os princípios de uma liderança carismática, da violenta agitação antidemocrática e “antimarxista” e de uma política paramilitar (o “exército privado” das SA e mais tarde a “polícia particular” das SS) foram aperfeiçoados pelo NSDAP depois do fracassado Putsch da Cervejaria de Munique, em 1923, embora a liderança do partido contivesse muitas tendências combativas “revolucionárias” entre seus membros militantes e evitasse qualquer aparência de tentativa de tomada inconstitucional do poder. Os quadros do partido e os que o apoiavam nas urnas no início dos anos 30 davam a impressão de um partido do povo, moderno, ainda que assimétrico, muito mais que um partido de classe média ou pequeno-burguês, o que muitos marxistas e teóricos liberais do fascismo enfatizavam. Igualmente dúbias são as suposições quanto ao financiamento da ascensão do NSDAP, principalmente pelo “alto capital”, mas a tomada e a consolidação do poder em 1933 dificilmente podem ser concebidas sem um apoio das elites nacionais e conservadoras da recentemente extinta República de Weimar (a aristocracia agrária prussiana, os líderes militares e os altos funcionários).

O estabelecimento do domínio nacional-socialista levanta questões fundamentais a respeito de sua estrutura e funcionamento. Em particular, os historiadores alemães debateram nos anos 80 se o “Terceiro Reich” dependia de fato da vontade de ver Hitler como líder onipotente, ou se era uma poliarquia de líderes e burocracias subordinados e rivais, a qual, em última análise, pode ser reduzida à dicotomia estrutural de fatores “de estado” e “de partido” na estrutura de poder da ditadura nazista (“estado dual”) (ver Fraenkel, 1941, e Neumann, 1942). No mesmo contexto, diferentes respostas foram dadas à pergunta quanto a se, no regime nazista, é possível perceber uma realização direta do programa nacional-socialista ou do de Hitler, ou se a realidade brutal do “Terceiro Reich”, à falta de adequada fundamentação em uma ideologia característica, foi conseqüência de um processo não-planejado de autoradicalização, resultante de tendências latentes na sociedade alemã ou em qualquer sociedade moderna. Acima de tudo, ao explicar as origens da “solução final” para a questão judaica, esse debate deu margens a avaliações diametralmente opostas e politicamente diversas, às quais correspondem diferentes avaliações da realidade cotidiana do sistema nacional-socialista: como uma ditadura totalitária terrorista, à qual toda a população estava sujeita (Arendt, 1951), ou como um regime de consenso, parcial “resistência popular” e grau significativo de latitude na vida privada, que ficava de fora dos rituais públicos de consentimento e dos eventos horríveis de perseguição de oponentes políticos e judeus, bem como — durante longo tempo — dos efeitos da guerra.

Esses limites apontados à penetração “totalitária” da sociedade alemã pelo nacional-socialismo criaram a impressão, depois da derrota de 1945, de que mal houvesse existido nacional-socialistas convictos, mas apenas companheiros de viagem, oportunistas e indivíduos desiludidos. A “desnazificação” do pós-guerra, implementada pelos Aliados ocupantes, foi limitada na Alemanha Ocidental e superficial na Oriental, mas houve poucos ressurgimentos de idéias nacional-socialistas no sentido mais correto. As organizações e partidos neonazistas exerceram pouca influência, exceto por breve período no final dos anos 60, com o surgimento do Partido Nacional-Democrata Alemão (que não era neonazista em sentido pleno) e, mais recentemente, desde 1990, embora os “republicanos” sejam mais nacionalistas de direita do que neonazistas (ver Benz, 1989).

Leitura sugerida: Baldwin, Peter 1990: “Social interpretations of Nazism”. Journal of Contemporary History 25, 5-37 • Bracher, K. D. 1970: The German Dictatorship • Broszat, Martin 1981: The Hitler State • Jäckel, Eberhard 1972: Hitler’s Weltanschauung • Kershaw Ian 1989: The Nazi Dictatorship, 2ªed. • Mayer, Arno J. 1988: Why Did the Heavens Not Darken? • Mosse, George L. 1975: The Nationalization of the Masses • Noakes, Jeremy e Pridham, G., orgs. 1983-8: Nazism 1919-1945: a Documentary Reader, 3 vols.(vol.4 no prelo) • Peukert, Detlev (1987): Inside Nazi Germany.

GERHARD BOTZ

naturalismo No presente século, naturalismo indica usualmente três idéias afins:

1. a dependência em que a vida social e, mais genericamente, humana se encontra em relação à natureza, isto é, o materialismo;

2. a suscetibilidade dessas idéias a uma explicação formulada essencialmente do mesmo modo, isto é, em termos científicos;

3. o caráter cognato de enunciado de fato e de valor, e, em particular, a ausência de um abismo lógico intransponível entre eles, do gênero sustentado por David Hume, Max Weber e G.E. Moore, isto é, o naturalismo ético.

Este verbete está interessado principalmente no segundo sentido. Foi a questão dominante na filosofia, e uma questão controvertida na prática, das ciências humanas. Nesse sentido, cumpre distinguir o naturalismo de suas duas espécies extremas, a saber, o cientificismo, que se diz possuidor de uma completa unidade, e o reducionismo, que afirma uma identidade concreta de objeto de estudo entre as ciências naturais e sociais.

Três amplas posições podem ser delineadas: (a) um naturalismo mais ou menos irrestrito, usualmente associado ao POSITIVISMO, dominante na filosofia e prática das ciências sociais (pelo menos no mundo anglófono) até cerca de 1970; (b) o antinaturalismo, baseado em uma distinta concepção do caráter ímpar da realidade social, isto é, como dotada de um caráter pré-interpretado, conceptualizado e lingüístico — a HERMENÊUTICA, a “oposição oficial” ao positivismo, forte no mundo germânico e na prática das humanidades; e (c) mais recentemente, um naturalismo crítico limitado, fundamentado em uma concepção essencialmente realista de ciência e em uma concepção transformativa da atividade social, a qual começou a adquirir destaque no último quartel do século (ver REALISMO).

O positivismo encontra expressão na tradição sociológica durkheimiana e no behaviorismo, no funcionalismo e no estruturalismo. Seus antecedentes filosóficos imediatos situam-se na obra de David Hume, J.S. Mill, Ernst Mach e do Círculo de Viena, fornecendo a espinha dorsal da concepção ortodoxa de ciência. A ancestralidade filosófica imediata da hermenêutica deriva de Wilhelm Dilthey, Georg Simmel, Heinrich Rickert e Max Weber. Estes fundiram as distinções kantianas e hegelianas de modo a produzir um contraste entre o mundo fenomenal da natureza e o mundo inteligível da liberdade, fundamentando distinções entre explicação causal (Erklären) e entendimento interpretativo (Verstehen), o nomotético e o idiográfico (ver IDIOGRÁFICO, MÉTODO), o repetível e o único, os domínios da física e da história. Isso encontra expressão na tradição sociológica weberiana e nos estudos fenomenológicos, etnometodológicos e interpretativos em geral. Uma discriminação deve ser feita, dentro desse segundo campo, entre os que procuram sintetizar ou combinar princípios positivistas e hermenêuticos, como Weber ou Jürgen Habermas, e os dualistas que negam ao positivismo qualquer aplicabilidade na esfera humana, como H.G. Gadamer ou P. Winch. A terceira tradição naturalista crítica baseia-se imediatamente na filosofia realista da ciência desenvolvida por Rom Harré, E.H. Madden, Roy Bhaskar e outros, e na concepção de atividade social independentemente proposta por Pierre Bourdieu, Anthony Giddens e Bhaskar. Foi adotada e desenvolvida por numerosos autores, incluindo Russell Keat, Ted Benton, William Outhwaite e Peter Manicas. A maioria desses autores localiza uma primeira expressão sociológica dessa concepção em certos aspectos da obra de Marx e, mais recentemente, em uma teoria social (marxista e não-marxista) que visa aproximar as tradições estruturalista e “verstehende” de um modo geo-histórico e ecologicamente informado. Não é fácil caracterizar a obra de pensadores pós-estruturalistas e, mais geralmente, pós-modernistas. Em sua maioria, adotam uma perspectiva epistemológica nietzscheana sobre uma base ontológica humeana ou positivista.

Enquanto os positivistas basearam seu naturalismo em uma teoria epistemológica relativamente apriorística, os hermeneutas fundamentaram seu antinaturalismo em considerações ontológicas que dizem respeito, em particular, ao caráter significativo ou governado por regras da realidade social. Além disso, ao passo que os positivistas insistem em que as hipóteses acerca de tais características devem submeter-se aos procedimentos normais de qualquer ciência empírica, os hermeneutas, por seu lado, podem corretamente apontar para a completa ausência de leis e explicações em conformidade com o cânone positivista. Em resposta a isso, os positivistas alegam que o mundo social é muito mais complexo que o mundo natural, ou que as leis que o governam só podem ser identificadas em algum nível mais básico, por exemplo, o nível neurofisiológico. Positivistas e hermeneutas aceitaram uma descrição fundamentalmente positivista da ciência natural.

Se isso é falso, como afirmam os realistas, então os positivistas têm de formular argumentos especiais que justifiquem por que o positivismo deveria ser aplicável de modo singular (e sumamente implausível) no domínio humano; e os hermeneutas, por sua parte, têm de reavaliar seus contrastes. Assim, os dois principais argumentos de Winch são parasitas de uma ontologia positivista. Conjunções constantes de eventos não são necessárias nem suficientes para o entendimento científico natural ou para o social: ambos estão igualmente interessados na descoberta de conexões inteligíveis em seu objeto de estudo. O conceitual e o empírico tampouco esgotam conjuntamente o real. O realismo pode admitir que a conceitualidade é característica da vida social sem supor que a esgota. Além disso, os realistas afirmaram que os temas positivistas transpostos ingressam diretamente nas metateorias substantivas dos hermeneutas.

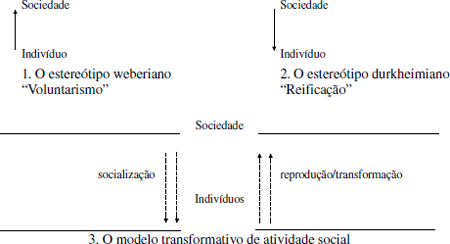

A defesa do naturalismo crítico gira em torno da extensão em que uma análise independente dos objetos de conhecimento social e psicológico é compatível com uma teoria realista da ciência. Assim, enquanto que na tradição weberiana os objetos sociais são vistos como resultados do (ou constituídos pelo) comportamento intencional ou significativo, inclinando-se para o voluntarismo (ver figura 1), e na tradição durkheimiana os objetos sociais são considerados detentores de vida própria, externos em relação ao indivíduo e coercivos para este, com tendência à reificação (ver figura 2), na concepção naturalista crítica, por seu turno, a sociedade é considerada não só uma condição preexistente e (transcendente e causalmente) necessária para a mediação intencional (intuição de Durkheim), mas que, além disso, tem existência e consistência unicamente em virtude dela (ver figura 3).

Nessa concepção, portanto, a sociedade é a condição e o resultado de mediação humana (a dualidade de estrutura), e a mediação humana produz e reproduz (ou transforma) a sociedade (a dualidade de estrutura). Nesse modelo, em contraste com a perspectiva hermenêutica, as explicações dos atores são corrigíveis e limitadas pela existência de condições irreconhecidas, conseqüências não-premeditadas, habilidades tácitas e motivações inconscientes; mas, em oposição ao ponto de vista dos positivistas, as exposições dos atores formam o indispensável ponto de partida da investigação social. O modelo transformativo assinala que a vida social possui um caráter recursivo e não-teleológico, uma vez que os agentes reproduzem e transformam as próprias estruturas que utilizam (e pelas quais são coagidos) em suas atividades substantivas. Também indica uma concepção relacional do objeto de estudo da ciência social, em contraste com as concepções metodológicas individualistas e coletivistas características das tradições utilitária (e weberiana) e durkheimiana de teoria social.

Certas características visíveis dos sistemas sociais que, na invocação de um critério causal para descrever a realidade, podem ser consideradas como limites ontológicos do naturalismo, são imediatamente deriváveis desse modelo. Podemos descrevê-las sumariamente como dependência de conceito, dependência de atividade e maior especificidade espaço-temporal de estruturas sociais. A interdependência causal entre a ciência social e seu objeto de estudo especifica um limite relacional, enquanto que a condição pela qual os sistemas sociais são intrinsecamente abertos — o importantíssimo limite epistemológico — explica a ausência de cruciais ou decisivas situações de teste em princípio, requerendo confiança em critérios exclusivamente explicativos (não-preditivos) para a avaliação racional da teoria. Embora sujeitas a essas restrições (e, poder-se-ia argumentar, justamente em virtude disso), as modalidades características de explicação teórica e prática que os realistas especificam (ver FILOSOFIA DA CIÊNCIA SOCIAL) mostram-se possíveis tanto na esfera social quanto na natural. No naturalismo crítico, portanto, as ciências sociais podem ser “ciências” exatamente no mesmo sentido que as naturais, mas de maneiras que são tão diferentes (e específicas) quanto os seus objetos de estudo.

Uma quarta diferença crítica, requerida pela consideração de que o objeto de estudo da ciência social inclui não só objetos sociais, mas também crenças acerca desses objetos, torna possível uma crítica explicativa da consciência (e do ser), a qual envolve juízos de valor e de ação sem paralelo no domínio das ciências naturais, justificando uma forma modificada de naturalismo ético substantivo, ou seja, o sentido (3) acima. Entretanto, parece vital ver tal crítica, e a ciência social de um modo geral, condicionada pela dependência dos seres humanos da ordem natural, que é materialismo ou naturalismo no sentido (1) acima.

Leitura sugerida: Benton, T. 1981 (1985): “Realism and social science”. In A Radical Philosophy Reader, org. por R. Edgley e P. Osborne • Bhaskar, Roy 1989: The Possibility of Naturalism, 2ªed. • Giddens, A. 1976: New Rules of Sociological Method • Harré, R., e Secord, P. 1972: The Explanation of Social Behaviour • Keat, R. 1971: “Positivism, naturalism and anti-naturalism in the social sciences”. Journal for the Theory of Social Behaviour 1.3 • Outhwaite, William 1983: Concept Formation in Social Science.

ROY BHASKAR

natureza humana Há muitas definições rivais desta noção. Cada definição não só assume determinada posição, mas também reivindica para si uma perspectiva excepcionalmente privilegiada que exclui todas as alternativas. Esse zelo nada tem de acidental, porquanto alguma noção de natureza humana é um componente indispensável do pensamento social. As mais significativas contribuições do século XX podem ser divididas em dois grupos principais: o “científico” e o “humanístico”.

Interpretações científicas

Sociobiologia E.O. Wilson define a natureza humana como “uma miscelânea de adaptações genéticas em um meio ambiente largamente desaparecido, o mundo do caçador e coletor da Idade Glacial” (1978, p.196). Em SOCIOBIOLOGIA, a finalidade é estudar a natureza humana como uma área das ciências naturais mediante a criação de uma rede internamente coerente de explicação causal entre ciências biológicas e sociais. O ponto nodal dessa rede é a noção de regras epigenéticas. Toda a sociedade é governada por essas regras, as quais cobrem tudo, desde sua política econômica até seus princípios morais e suas práticas de puericultura (Wilson e Lumsden, 1981).

Etologia Os autores dessa escola, como K. Lorenz (1966) e I. Eibl-Eibesfeldt (1971), concentram-se no fato de o genótipo humano compartilhar 99% de sua história com o do chimpanzé. A aparente exigüidade dessa diferença significa que a espécie biológica Homo sapiens só recentemente surgiu no tempo evolutivo. Os etologistas sustentam que os padrões de comportamento dos primatas — agressividade, hierarquias e territorialidade, por exemplo — têm suas contrapartes na sociedade humana (ver ETOLOGIA).

Comportamentalismo Embora os autores dessa escola não questionem os princípios do neodarwinismo, seu enfoque recai diretamente sobre o comportamento humano. Esse comportamento, como qualquer outro fenômeno natural, tem causas antecedentes que determinam necessariamente certos efeitos. Na terminologia de B.F. Skinner (1971), o comportamento humano está sujeito ao condicionamento operante. Uma conseqüência disso, acredita Skinner, é que muitas instituições e práticas sociais correntes, como a punição para crimes, são obsoletas e deveriam ser substituídas por uma apropriada tecnologia do comportamento (ver COMPORTAMENTALISMO).

O que a posição de Skinner revela, e que também está presente nas outras duas escolas, é a convicção de que enunciados supostamente científicos têm significativas implicações tanto sociais quanto morais e políticas. Todas as três pressupõem que a natureza humana é um objeto apropriado de estudo “científico” e também que qualquer pensamento social que não seja compatível com as descobertas desses estudos é insustentável. Apesar do grande prestígio desfrutado pela ciência, a exatidão de todo esse conjunto de suposições tem sido severamente impugnada. No âmago dessas impugnações está a convicção contrária de que é a humanidade da natureza humana (e não a sua “natureza”) que deveria ser o objeto de investigação.

Interpretações humanistas

Contextualismo De acordo com essa descrição, a natureza humana é especificada ou concretizada pelo contexto em que necessariamente se encontra. Fora desse contexto, só são possíveis generalizações abstratas e não-informativas (como o número de cromossomos). Nenhuma distinção significativa pode ser feita entre os seres humanos e suas culturas específicas, uma vez que, como escreveu Clifford Geertz, os seres humanos são “artefatos culturais” (1972, p.50).

Simbolismo Ernst Cassirer define o “homem” como animal symbolicum (1944, p.26). O modo de entender o que é essencialmente humano consiste em examinar o que é característico e o que está implícito no fato de só os seres humanos serem seres lingüísticos. A realidade humana não é a dos padrões de comportamento, mas a da ação simbólica manifesta em mitos, arte, religião etc.

Grandes questões estão envolvidas nas diferenças entre as várias concepções científicas e humanistas de natureza humana. É claro, nenhuma dessas posições nega o papel desempenhado pelas outras, e uma das explicações mais importantes e de maior alcance do século XX pode ser interpretada como um empreendimento para anular as diferenças. A premissa da explicação psicanalítica da natureza humana de Freud (1915-17, 1923) diz que os seus componentes básicos só podem ser revelados por uma descrição científica do modo como o Inconsciente funciona. Mas todo o esforço de Freud é no sentido de desvendar patologias nesse funcionamento e de fornecer remédios que melhorem a vida individual e social — a religião, por exemplo, é por ele considerada uma “relíquia neurótica” (1927, p.72) (ver PSICANÁLISE).

Todos os pontos de vista examinados até aqui aceitam que a natureza humana é um conceito significativo. Talvez o ponto de vista mais característico do século XX sobre este tópico tenha sido um ataque desfechado contra essa significação. A mais famosa versão é a do EXISTENCIALISMO de Sartre (1946). De acordo com Sartre, a natureza humana não existe porque nada há “fora” dela (como seja Deus) para lhe conferir uma “natureza” ou essência. Nos seres humanos, a existência precede a essência; ao contrário dos objetos naturais, que meramente existem, os seres humanos decidem existir. Outra crítica do conceito é que ele somente existe no interior de certos discursos historicamente específicos, de modo que M. Foucault (1966) está apto a afirmar que o conceito só surgiu no final do século XVIII e não é, por conseguinte, uma idéia trans-histórica universal.

No âmbito dos discursos do século XX, a natureza humana desempenha papel de destaque na argumentação ideológica. Por exemplo, um aspecto essencial no que se refere às diferenças entre as concepções socialista e liberal de “boa sociedade” é apurar o que é verdadeiramente central na natureza humana, se a cooperação ou a competição. De modo menos aberto, a diferença entre as explicações científica e humanista é analogamente polêmica. Por exemplo, a alegação científica de que o altruísmo é impossível porque o egoísmo é um fato inevitável da natureza humana é criticada por se tratar, antes, de uma defesa ideológica do status quo, uma vez que exclui futuros humanamente possíveis. Esses exemplos ilustram por que é impossível qualquer definição incontroversa.

Leitura sugerida: Benthall, J., org. 1973: The Limits of Human Nature • Berry, C.J. 1986: Human Nature • Forbes, I. e Smith, S., orgs. 1983: Politics and Human Nature • Hollis, M. 1977: Models of Man • Jaggar, A. 1983: Feminist Politics and Human Nature • Midgley, M. 1978: Beast and Man • Platt, J.R., org. 1965: New Views of the Nature of Man • Rothblatt, B. org. 1968: Changing Perspectives on Man • Stevenson, L. 1974: Seven Theories of Human Nature • Trigg, R. 1982: The Shaping of Man.

CHRISTOPHER J. BERRY

necessidades Termo para designar exigências humanas essenciais, requisitos indispensáveis à subsistência, as necessidades só se tornaram realmente objeto de teoria no século XX. Anteriormente os filósofos tinham argumentado que a necessidade era um conceito essencialmente contestado ou que não havia distinção essencial entre necessidades e carências. Pensadores tão antigos quanto Platão e Aristóteles postularam as necessidades humanas como a base da cidade (polis), agregado social cujo alicerce econômico era a troca no mercado. Mas tão indefinido era o conceito grego de necessidade, que se traduzia freqüentemente como “demanda”. Autores estóicos e epicuristas do período helenístico usaram as necessidades como critério para distinguir entre vidas virtuosas e corruptas, promovendo o ideal do “homem de poucas necessidades”. Pensadores como Epicteto e Sêneca provaram que as necessidades têm uma elasticidade tal que lhes permite proliferar se a vontade moral não intervier para refreá-las. Foi essa a linha de pensamento adotada por pensadores do Iluminismo como Jean-Jacques Rousseau que, nos seus Primeiro e Segundo Discursos, acompanha Sêneca ao afirmar que a análise do declínio da civilização gravita em torno da distinção entre necessidades “naturais” e “artificiais”. Os psicólogos ambientalistas e os primeiros socialistas franceses do final do século XVIII e começos do XIX, como Helvétius, Holbach e La Mettrie, extraíram uma conclusão óbvia dessa distinção: que a boa sociedade depende da apropriada formação de necessidades no indivíduo (comparar com SOCIEDADE AFLUENTE).

A ruptura entre os antigos tratamentos moralistas e assistemáticos das necessidades e o uso do conceito de um modo quase técnico ocorreu com Hegel na Filosofia do direito. Influenciado, sem dúvida, pelos economistas políticos escoceses, Hegel definiu a sociedade civil como “um sistema de necessidades”, referindo-se à função econômica da sociedade como provedora do necessário à subsistência através do mecanismo de trocas mercantis. Embora essa opinião remonte a Aristóteles, que na Política já fizera a distinção entre valor de uso e valor de troca, Hegel produziu uma concepção mais ampla da sociedade como um tecido de instituições e estruturas criadas no processo da satisfação de necessidades. Marx, que tanto devia a Hegel, ampliou essa noção no conceito de modo de produção, base da sociedade sobre a qual se erigem as superestruturas institucionais de acordo com o que as necessidades impõem. Entretanto Marx também deixou de definir as necessidades ou de lhes dar uma atenção específica. Nos Manuscritos de 1844, por exemplo, ele faz uma distinção rousseauniana entre necessidades humanas e não-humanas, ao passo que em O capital se refere às necessidades como indistinguíveis das demandas, acrescentando que não importa se são necessidades reais ou se brotam da imaginação em termos de seu efeito no sistema (Springborg, 1981, cap.6).

No século XX o enfoque das necessidades humanas foi instigado por duas considerações: problemas na teoria marxista e questões nas políticas públicas. Os marxistas clássicos tinham que explicar a inesperada longevidade do capitalismo, previsto para desmoronar em conseqüência da superprodução e do subconsumo. Alguns revisionistas marxistas, casando noções freudianas de desejos instintivos com observações acerca do papel da mídia por teóricos da sociedade de massas, propuseram uma explicação em termos de “falsas necessidades”. Começando com Erich Fromm, que foi o primeiro a expor essa idéia nos anos 30, e incluindo Wilhelm Reich, Herbert Marcuse e membros da escola de Frankfurt, esses pensadores argumentaram que o capitalismo tem uma capacidade inigualável de introjetar na psique de seus súditos as necessidades que ele precisa que eles tenham a fim de que o sistema sobreviva.

Um segundo estímulo à discussão teórica das necessidades foi o desenvolvimento dos estudos de políticas públicas. Teóricos da educação, urbanistas, assistentes sociais e servidores públicos dedicam-se a políticas públicas “baseadas na necessidade”. Os limiares das necessidades e os critérios para discriminar entre necessidades conflitantes impõem a atenção em suas teorias. A distinção entre verdadeiras e falsas necessidades, tal como formulada pelos neomarxistas, é hoje vista, de modo geral, como essencialmente moralista e não-científica, servindo de esteio à “ditadura sobre as necessidades” (Fehér et al., 1983) estabelecida pelas economias de comando dos países socialistas. Com a obra imaginativa de Michael Ignatieff (1984), os teóricos concentraram-se uma vez mais no problema das necessidades dos pobres, aqueles para quem as instituições de propriedade privada não deixam espaço público, espremidos pelo ônus da dívida criada pelo conluio das economias capitalistas do Primeiro Mundo com as ditaduras do Terceiro Mundo. O ESTADO DE BEM-ESTAR, cuja legitimidade assenta em sua afirmação de que garante a subsistência e a seguridade, não pode deixar de abordar os problemas criados pelo pobres e os sem-teto, cujas necessidades são desesperadoras.

Leitura sugerida: Heller, A. 1976: The Theory of Need in Marx • Ignatieff, M. 1984: Needs of Strangers • Leiss, W. 1976: The Limits to Satisfaction: an Essay on the Problem of Needs and Commodities • Soper, Kate 1981: On Human Needs: Open and Closed Theories in a Marxist Perspective • Springborg, P. 1981: The Problem of Human Needs and the Critique of Civilization.

PATRICIA SPRINGBORG

neoclássica, economia Ver ECONOMIA NEOCLÁSSICA.

neocolonialismo Ver COLONIALISMO.

neodarwinismo A teoria sintética da evolução (Huxley, 1974), combinando as idéias de Charles Darwin sobre SELEÇÃO NATURAL com as de Gregor Mendel sobre genética, constitui a base do neodarwinismo, o qual oferece, predominantemente através das técnicas estatísticas de genética de populações, uma descrição da adaptação de organismos a meios ambientes.

O neodarwinismo é um avanço sobre a própria teoria da evolução de Darwin, a qual dependia dos conceitos de variação e herança que, no seu tempo, eram sofrivelmente entendidos. Os resultados de Mendel forneceram uma base para distinguir entre a constituição de um organismo (genótipo) e seus traços fisiológicos e comportamentais (fenótipos), assim como para o nosso entendimento da recombinação genética durante a reprodução, hoje reconhecida como a fonte primária da variação transmissível, da qual dependem os processos seletivos.

Cumpre distinguir o neodarwinismo das teorias neolamarckistas de EVOLUÇÃO, efêmera e tragicamente dominantes na Rússia (Medvedev, 1969), de acordo com as quais a má adaptação do organismo ao meio ambiente provoca uma resposta pelo organismo que resulta em sua aquisição de um traço que se ajusta melhor ao seu meio ambiente e que será herdado por sua progênie. De acordo com essa descrição, o meio ambiente “instrui” o organismo. Essa idéia é repudiada no neodarwinismo, segundo o qual os processos de recombinação e mutação produzem aleatoriamente variantes de todos os tipos, melhores e piores do ponto de vista da adaptação, dentre as quais são “selecionadas” as que melhor ajustam o organismo ao meio ambiente (Maynard Smith, 1958, cap.2).

Três equívocos comuns da evolução foram elucidados pelo neodarwinismo.

Em primeiro lugar, a seleção natural não otimiza o ajustamento organismo-meio ambiente, mas tende meramente a melhorá-lo. Portanto, muito mais correto do que o grau ótimo de aptidão preconizado por Herbert Spencer seria a “sobrevivência dos mais aptos” expressa em termos comparativos. A evolução não alcança a otimização, em parte porque só pode selecionar a partir de variantes que ocorrem na realidade, as quais é improvável que incluam a variante otimamente adaptativa (Simon, 1983, cap.2).

Em segundo lugar, o neodarwinismo não afirma que todos os traços tenham sido selecionados por sua superioridade adaptativa. Traços distintos podem estar geneticamente “engatados”, permitindo que traços neutros ou de adaptação defeituosa recebam “carona” de traços de valor adaptativo positivo (Gould, 1983, cap.3).

Em terceiro lugar, a evolução não é necessariamente uma “luta pela sobrevivência” envolvendo competição direta entre organismos; algumas espécies podem estabelecer ou ocupar nichos ambientais até então desocupados e evitar assim o conflito com outras (Hutchinson, 1965).

Questões importantes acerca do neodarwinismo incluem o seu status científico (Ruse, 1973, seção 3.2) e sua adequação, particularmente em relação à SOCIOBIOLOGIA, para explicar disposições geneticamente baseadas para o comportamento altruísta (Maynard Smith, 1975, cap.12).

Leitura sugerida: • Dawkins, R. 1986 (1988): The Blind Watchmaker • Simpson, G.G. 1949: The Meaning of Evolution.

FRED D’AGOSTINO

neokantismo O termo pode ser aplicado a qualquer filosofia ou teoria social que se interprete a si própria como desenvolvimento e revisão dos métodos analíticos propostos por Immanuel Kant (1724-1804) ou como resposta aos problemas, por exemplo de epistemologia e ética, por ele expostos. O termo é usado com extrema precisão em referência a um movimento no seio da filosofia alemã, anterior à Primeira Guerra Mundial. Esse movimento consistiu em duas principais escolas, sediadas em Marburgo e em Heidelberg, sendo esta última significativa por sua influência sobre Max Weber. Outros sociólogos, como Georg Simmel e Émile Durkheim, embora não se apresentassem explicitamente como neokantianos, podem ser considerados promotores de uma sociologia cujo desenvolvimento refletiu as tentativas de descobrir na sociedade as precondições para as regras a priori de Kant.

O retorno a Kant na década de 1860 foi uma resposta ao evidente fracasso das filosofias idealista e materialista pós-kantianas. Foi uma tentativa de reconstrução da filosofia, não através da imitação servil de Kant, mas procurando reinterpretá-lo à luz das gerações precedentes de críticos kantianos. As escolas neokantianas caracterizam-se tanto pelo que rejeitam quanto pelo que adotam em Kant.

Hermann Cohen (1842-1918) e Paul Natorp (1854-1924) foram as principais figuras da escola de Marburgo. Sua obra está centralmente interessada na epistemologia e especificamente na construção do domínio objetivo das distintas ciências naturais. Entretanto isso acarreta um movimento de distanciamento da análise transcendental de Kant, no sentido da formação de uma lógica geral. A investigação transcendental envolve a explicação das precondições necessárias à possibilidade de experiência. Para Kant, as regras a priori determinaram a síntese de sensações em objetos de experiência. Por conseguinte, só quando uma sensação subjetiva é legitimamente subordinada a particulares e categorias apriorísticas (de acordo com o que Kant designa por esquemas) ela passa a ser objetiva, e somente assim o sujeito adquire conhecimento da realidade objetiva. Portanto, a análise transcendental pressupõe que as regras a priori são necessariamente aplicadas na experiência. Mas a lógica formal ou geral que Cohen e Natorp procuraram desenvolver é explicada independentemente da experiência. Trata-se mais de metodologias para a conceitualização dos objetos de ciências particulares e, assim, não são aplicáveis à experiência em geral. Além disso, essa lógica é apresentada como um conjunto de regras a priori mais desejáveis do que necessárias. Isso leva à “tarefa interminável” de aperfeiçoar a constituição do domínio do objeto científico até que o pensamento conceitual passe a corresponder à coisa-em-si (Ding an sich).

Os principais representantes da escola de Heidelberg (ou Baden) são Wilhelm Windelband (1848-1915) e Heinrich Rickert (1863-1936). Ao conferirem primazia à Crítica da razão prática de Kant, eles ofereceram uma análise da constituição do conhecimento fundamentada em valores. Windelband afirmava que todos os juízos, em lógica, ética e estética, são guiados pela pressuposição do sujeito dos valores universais de verdade, bondade e beleza. Os próprios valores não podem ser aprovados, na medida em que estão, como sustentava Kant, para além da jurisdição da razão teórica. Portanto, o sujeito empírico não é visto como criador de valores, pois os valores são postulados por uma consciência transcendental para além de qualquer consciência empírica. É mantida a divisão kantiana entre razão prática e teórica, mas transformada na medida em que se faz dos valores a precondição transcendental da razão teórica.

A escola de Heidelberg concentrou-se na metodologia das ciências culturais. Rickert, em uma tentativa de superação do dualismo fato-valor inerente à filosofia de Windelband, postula um “terceiro domínio” da cultura, no qual estão contidos tanto o fato quanto o valor. Através do juízo prático, os sujeitos criam bens culturais. Isso significa que objetos sensíveis, e por conseguinte objetos acessíveis à razão teórica, são colocados em relação a valores e recebem assim uma dimensão axiológica. Por outro lado, o sujeito não cria valores, pois a cultura, como sistema de valores predominantes, é a precondição transcendental da possibilidade de apreender bens culturais. Rickert procura esclarecer a sua posição distinguindo entre os juízos de valor de um ator histórico e a atividade do historiador. O ator é guiado pelo que acredita que “deve ser”. O historiador, contudo, só responde a valores na medida em que estes são realmente aceitos pelos atores. Isso serve, de fato, para abalar a natureza transcendental do argumento de Rickert. A comparação com a constituição da natureza fracassa, pois o sujeito histórico, assim como o teórico, cria ativamente valores. Desse modo, a constituição da cultura ocorre de modo empírico, não de modo transcendental.

Weber desenvolve os argumentos de Rickert, mas no contexto de uma sociologia empírica. Weber não aceita que o ator social apenas crie ativamente valores, mas vai além para afirmar que, no racionalizado e desencantado mundo moderno, os atores geram uma proliferação de valores concorrentes. Na medida em que a racionalização pode ser vista como o predomínio da razão teórica, deixam de existir os meios comumente aceitos de avaliação de valores concorrentes. A metodologia de Weber do TIPO IDEAL pode ser considerada um desenvolvimento da análise de Rickert da atividade do historiador. Um tipo ideal é heurístico e, portanto, sem significação transcendental. Ele “constitui”, porém, o significado do fenômeno cultural para o teórico. O valor é dado ao fenômeno cultural somente através do reconhecimento dos valores que são realmente aceitos pelos atores.

Elementos neokantianos também podem ser vistos na obra de Simmel. Ele responde ao problema da constituição transcendental da sociedade com uma teoria de formas de socialização. Simmel reconhece que a unidade da sociedade é constituída pelos atores sociais e não meramente pelo teórico. O seu conceito de formas refere-se, portanto, à multidão de tipos gerais que os atores usam para constituir uma totalidade estruturada a partir da diversidade da vida social, e ao entendimento que o sociólogo adquire desses tipos como processos que originam a “consciência de socialização” dos atores. Entretanto a relação entre processos transcendentais e empíricos torna-se mais uma vez ambígua.

Finalmente, a sociologia de Durkheim, e em especial a sociologia da religião, é um exemplo da tentativa de alicerçar as categorias a priori de entendimento de Kant em algum substrato social. Durkheim, na esteira de Kant, aceita a realidade de categorias e valores, mas procura definir as condições de sua possibilidade na sociedade como uma realidade sui generis. Assim, a sociedade torna-se uma força moral, dotada de uma objetividade transcendental. Com essa abordagem, Durkheim pode descrever variações nas categorias de entendimento, mediante referência a variações concretas entre sociedades.

Leitura sugerida: Arato, A. 1974: “The neo-idealist defence of subjectivity”. Telos 21, 108-61 • Coplestone, F. 1963: A History of Philosophy, 9 vols.,Vol.7: Fichte to Nietzsche, p.361-73 • Durkheim, É. 1912 (1968): Les formes élémentaires de la vie religieuse • Habermas, Jürgen 1968 (1971): Knowledge and Human Interests • Rickert, H. 1962: Science and History: a Critique of Positivist Epistemology • Rose, G. 1981: Hegel Contra Sociology • Simmel, Georg 1959: Georg Simmel 1858-1918: a Collection of Essays with Translations and a Bibliography, org. por K.H. Wolff • Weber. M. 1904 (1949): Methodology of the Social Sciences, org. e trad. por E.A. Shils e H.A. Finch.

ANDREW EDGAR

New Deal Conjunto de medidas de política econômica tomadas nos Estados Unidos entre 1933 e 1940, sob a liderança do presidente Franklin Roosevelt, com a finalidade de produzir a recuperação da Grande Depressão e corrigir defeitos no sistema que se acreditava terem sido por ela revelados. Não há uma teoria única subjacente nas medidas tomadas. Todas as espécies de coisas foram experimentadas. Muitas medidas foram descartadas porque as condições a que se destinavam tinham sido ultrapassadas, por terem fracassado ou por se revelarem inconstitucionais. Entre as mais duradouras mudanças políticas estavam:

1. Substancial libertação da política monetária das restrições do padrão-ouro e maior aceitação da responsabilidade da política monetária para a estabilização da economia.

2. Crescente confiança na política orçamentária governamental para levar a cabo e manter altos níveis de emprego. Isso ocorreu primeiro pragmaticamente na forma de programas de obras públicas e outros programas de emergência e foi depois racionalizado em termos teóricos pela ciência econômica keynesiana (ver KEYNESIANISMO).

3. O começo do ESTADO DE BEM-ESTAR nos Estados Unidos, em nível federal. Os seus principais ingredientes foram:

(a) o sistema de seguridade social, fornecendo benefícios de aposentadoria para trabalhadores;

(b) o sistema de seguro-desemprego;

(c) o fornecimento de auxílio financeiro a famílias pobres com filhos dependentes.

4. Intervenção do governo para controlar preços e produção na agricultura.

5. Promoção governamental da organização sindical.

6. Novo ou ampliado controle governamental de preços, tarifas ou outros aspectos dos transportes, energia, comunicações e indústria financeira.

7. Movimento no sentido de uma política mais liberal de comércio internacional.

As medidas fiscais e monetárias ajudaram a realizar a recuperação da economia norte-americana, embora as medidas fiscais fossem débeis e vacilantes. Algumas das outras medidas provavelmente retardaram a recuperação ao elevarem os custos e aumentarem a incerteza na comunidade empresarial. A recuperação ainda estava incompleta e o desemprego ainda era grande quando a Segunda Guerra Mundial se tornou um fator dominante na economia.

Todas as medidas do New Deal foram contestadas com veêmencia na época, principalmente com base em se tratar de interferências impróprias na liberdade econômica. Por outro lado, havia queixas de que o New Deal estava sustentando um sistema basicamente imperfeito que necessitava de reestruturação mais radical. Mas as medidas foram avassaladoramente populares, como evidenciado pelos êxitos eleitorais de Roosevelt.

Cinqüenta anos depois a política norte-americana foi muito além do New Deal em quase todos os aspectos — mais regulamentação, mais pagamentos de transferência para a seguridade social, seguro-desemprego e assistência médica, e uma política fiscal e monetária mais ativa. Mesmo os que estão sumamente preocupados com o crescente poder do governo na economia considerariam um retorno ao New Deal como um retorno ao governo pequeno e limitado. Na perspectiva da década de 90, a queixa a respeito do New Deal, se é que significa uma queixa, não se refere às medidas tomadas na década de 30, mas ao caminho pelo qual o governo federal então enveredou.

Leitura sugerida: Lehergott, S. 1984: The Americans: an Economic Record, p.453-65 • Stein, H. 1969: The Fiscal Revolution in America º 1988: Presidential Economics: the Making of Economic Policy from Roosevelt to Reagan and Beyond, p.27-64.

HERBERT STEIN

New Left Ver NOVA ESQUERDA.

New Right Ver NOVA DIREITA.

nomenklatura Este sistema de nomes desempenhou um papel muito importante nos métodos de controle de socialismo tipo monolítico e stalinista (ver também TOTALITARISMO); sua revisão e mudança radical tornaram-se os principais problemas nos esforços para realizar reformas democráticas.

De acordo com as decisões de órgãos dirigentes, a nomenklatura incluía uma lista de cargos ou postos de diferentes órgãos nos quais as mudanças de pessoal (nomeações, processos disciplinares etc.) eram decididas pelo Partido em diferentes níveis (das instituições locais às de mais alto nível). Os mais importantes cargos cobertos pela nomenklatura eram os da cadeia funcional através da qual os líderes a serem eleitos pelos órgãos do Partido em níveis inferiores eram determinados pelo nível superior seguinte. Isso deu à democracia de partido único um caráter puramente formal, o qual, durante as crises políticas que precederam as mais recentes varreduras de regimes de partido único, provocou a revolta de alguns membros do Partido (Hungria em 1956 e 1988; Polônia em 1956 e 1980; Tchecoslováquia em 1968).

As nomeações para várias funções estatais e econômicas também eram decididas por órgãos do Partido. Com freqüência, requisitos racionais, habilitações e proficiência eram preteridos em favor da confiabilidade política. Na vida do Estado e na vida econômica, essa contra-seleção pelo aparelho reduziu a eficiência da economia. Assim, era natural que um objetivo das reformas econômicas fosse libertar a liderança econômica da pressão da nomenklatura.

Os líderes nomeados e eleitos das organizações de massa também pertenciam à nomenklatura, incluindo os dos sindicatos, organizações da juventude, associações de escritores e movimento oficial pela paz. Isso significava que os líderes dessas agremiações não dependiam de seus próprios movimentos ou organizações, mas de várias instituições partidárias. O renascimento da SOCIEDADE CIVIL que está ocorrendo nos países do Leste Europeu libertou os líderes dessas organizações da velha estrutura da nomenklatura e, desse modo, surge a oportunidade de os líderes serem eleitos democraticamente e de as organizações obterem sua própria independência.

A nomenklatura também desempenhou um papel altamente significativo na cultura e nos meios de comunicação de massa por causa do típico bloqueio de informação do sistema stalinista (ver também ELITES, TEORIA DAS). Isso era mais importante que os diferentes serviços de censura. Todos os líderes de instituições que formavam a opinião pública dependiam para sua existência de diferentes órgãos partidários, os quais impediam em grande parte a aspiração dos intelectuais à glasnost.

Arrojadas conclusões teóricas têm sido desenvolvidas a respeito da nomenklatura como importante componente do STALINISMO monolítico. De especial importância entre elas é a obra intitulada Nomenklatura, de Vozlensky, que considera os pertencentes à nomenklatura como a classe dominante dessas sociedades. Trata-se, na realidade, da concretização da teoria de Milovan Djilas da “nova classe” que se desenvolveu em tais sociedades.

Tais teorias, porém, ignoram as principais características dos detentores do poder, pelo que pode ser questionado o uso do termo “classe” para designar essas camadas. É precisamente a sua inclusão na nomenklatura que indica que a sua existência depende do órgão qualificado do partido, e se quem perde a confiança deste é destituído da situação de poder. Um desses contra-argumentos é que, em contraste com as classes dominantes em outras formações sócio-econômicas, a posição não pode ser passada à geração seguinte, embora os filhos dos que pertencem à nomenklatura comecem na vida com melhores oportunidades. Com freqüência, a tendência destes é evitar empregos pertencentes à nomenklatura. Em vez disso, escolhem profissões que proporcionem mais independência e maior renda.

Leitura sugerida: Deutscher, I. 1954: The Prophet Armed: Trotsky, 1879-1921 • Djilas, M. 1957: The New Class: an Analysis of the Communist System • Lozovsky, S. 1925: Lenin i professional ’noe dvizhenie • Vozlensky, Michail 1985: Nomenklatura.

ANDRÁS HEGEDÜS

norma Em sua acepção mais geral, a idéia de norma é a de um modelo ou padrão. São duas as principais maneiras como essa idéia foi desenvolvida em teoria social, quando as normas sociais constituíram o foco de interesse. Em primeiro lugar, há a idéia de norma como modelo real de comportamento, como o que é “normal” no sentido de ser regular ou modelarmente feito por membros de uma população. (Os rótulos “hábitos sociais” e “uso” são empregados a respeito de alguns de tais modelos.) Em segundo lugar, há a idéia de norma como padrão prescrito, como o que é considerado ser, em uma dada população, a coisa a fazer. (Os rótulos “convenção”, “regra social” e LEI são usados a respeito de certos padrões nessa categoria.)

As normas sociais são freqüentemente associadas a expectativas. Cumpre distinguir duas diferentes espécies de expectativa: as expectativas preditivas acerca do que será efetivamente feito por membros de uma população e as expectativas normativas ou deônticas. As normativas envolvem a crença em que o comportamento “esperado” deve ocorrer, em algum sentido mais do que meramente preditivo. Os padrões reais são suscetíveis de se associar a expectativas preditivas e os padrões prescritos, a expectativas normativas.

O próprio termo “norma” é relativamente recente no uso da teoria social corrente. Os termos mais estabelecidos, “costume”, “tradição”, “convenção”, “lei” etc., tendem a ser usados para tipos específicos de normas. Todos têm sido definidos de variadas maneiras por diferentes autores em sociologia, filosofia e outras áreas. Em todo caso, podemos fazer muitas distinções entre normas. Por exemplo, há os padrões prescritos que são vistos como especiais para o grupo e o tipificam, como “o que fazemos” ou “o nosso modo” (costumes?), e os que são considerados típicos do grupo em virtude de uma longa história passada de submissão e conformidade (tradições?).

W.G. Sumner distinguiu e examinou uma ampla variedade de tipos de norma em Folkways: A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores and Morals (1906). Sublinhou a variedade de conteúdos que as normas podem ter e a diferença em importância que pode ser atribuída a diferentes normas: assim, somente as leis recebem a “sanção específica do grupo quando politicamente organizado” (p.56).

As normas podem relacionar-se a qualquer área da vida humana, desde as saudações cotidianas e o vestuário até a conduta sexual e os processos políticos. Em Les règles de la méthode sociologique (1895), Durkheim assinalou a existência de uma continuidade entre as normas “fixas” da lei escrita e normas não-codificadas e até efêmeras, como as da etiqueta. Em Le suicide (1897), enfatizou a importância das normas como quadro de referência para a vida humana. Muitos têm sublinhado a necessidade de alguns padrões prescritos como um modo de produzir e manter a ordem social em um contexto em que os impulsos instintivos são insuficientemente restringidos (como em problemas de coordenação, ver adiante) ou quando os desejos das pessoas estão em conflito (como no tipo de situação do “dilema do prisioneiro”). Em Le suicide, Durkheim usou o termo ANOMIA para descrever um estado da sociedade em que havia relativamente poucas normas nítidas. Tal estado, conjecturou ele, pode causar um aumento na taxa de suicídios de uma sociedade. As normas são, pois, importantes para o bem-estar psicológico humano. Uma forma de reduzir a taxa de suicídios, apontou Durkheim, é fortalecer os vínculos do indivíduo com grupos menores, como a família conjugal e os grupos profissionais. As normas podem, é claro, caracterizar sociedades em grande escala e grupos pequenos, como o casal marital ou a guilda medieval.

Em Les règles, Durkheim propôs que, embora as normas sociais estejam associadas a sanções “externas” que vão desde a crítica informal e o ostracismo por outros até as penas legais por conduta desviante, um fator importante para produzir a submissão a normas é o processo de SOCIALIZAÇÃO, por meio do qual os indivíduos passam a internalizar normas: a obediência à norma converte-se em uma “segunda natureza” e as coações externas da sociedade só continuam atuando relativamente raras vezes.