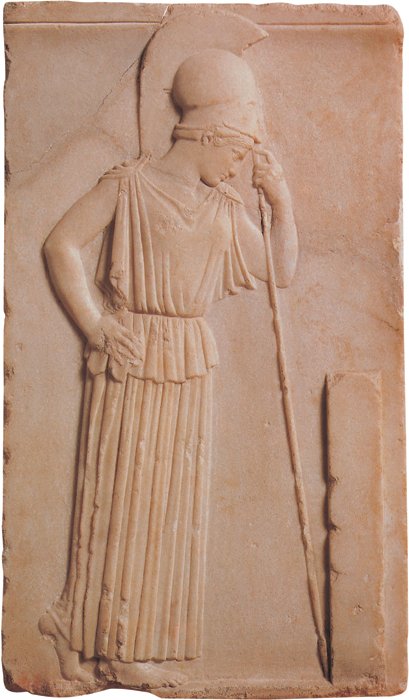

Athéna pensive, vers 470-460 av. J.-C.

Marbre, h : 54 cm. Musée de l’Acropole, Athènes.

Les Principes fondamentaux

La Sculpture grecque dans sa relation à la nature L’Image mentale

La sculpture grecque possède un attribut qui est fortement opposé à ce que l’on nomme le réalisme. Compte tenu de l’antagonisme entre réalisme et idéalisme, la sculpture grecque a souvent été qualifiée d’idéaliste. L’artiste réaliste, en cherchant à représenter la nature telle qu’elle est, avec ses accidents et ses incidents, est tellement emporté par ces détails qu’il est incapable de saisir l’essence véritable, bien que fugace, de l’objet. L’idéaliste, quant à lui, dédaigne les détails apparents, consacrant son effort à valoriser au mieux l’objet choisi pour modèle. Ces deux hommes travaillent à partir d’éléments concrets de la nature, qu’ils essaient de reproduire. Or, les Grecs ne travaillaient pas de cette façon. Tout le monde dispose d’une image mentale ou d’une représentation mémorielle de son environnement familier. Le but des Grecs était de représenter précisément ces images mentales. Ils ont tenté de rendre leurs idées palpables, et sont donc considérés comme réalistes plutôt qu’idéalistes. Comme les termes idéaliste et réaliste sont déjà appliqués au genre mentionné ci-dessus, il est donc déconcertant de les employer pour parler des Grecs de l’Antiquité. Il en est de même pour le mot « élimination », par lequel la plupart des auteurs nomment l’omission intentionnelle ou la suppression de détails. L’absence de détails inutiles dans la sculpture grecque, n’était pas le fruit d’un éclectisme conscient, mais résultait du fait que ces détails n’avaient pas leur place dans les images mentales de chacun.

L’image mentale, ou l’image mémorielle, est l’impression qui nous reste après avoir vu une grande quantité d’objets d’un même genre. Cela fait partie de l’idéal platonicien, purifié et libéré de toutes les composantes personnelles ou conjoncturelles. Etrangement, cette perception peut parfois transformer la nature d’un objet particulier, l’excluant ainsi de la catégorie à laquelle il appartient. La mémoire humaine est une faculté particulièrement aléatoire. Bien que réactive, elle est assez imprécise à son stade primaire. La forme d’une feuille de papier carrée est facilement mémorisable, de même qu’un stylo ou tout autre objet simple et uniforme. L’image mentale que nous avons d’un animal est par contre moins distincte. Si celui-ci est proéminent, tel un chien ou un cheval, nous nous souvenons de la tête, des pattes, de la queue et peut-être du corps, mais toutes ces parties ne sont pas reliées entre elles. Si l’on demande à un enfant, par exemple, de dessiner un homme, il se souviendra de la tête, des bras et des jambes, mais ne saura pas lier tous les membres entre eux. Son image mentale de l’homme dans son intégralité est trop imprécise pour le guider. Dans la nature, les différentes parties sont unies par des courbes fluides qui évoluent ensemble alors que dans notre représentation mentale, elles sont simplement associées les unes aux autres.

Ce processus d’assemblage est totalement inconscient et ne nous préoccupe pas particulièrement, à moins que nous soyons obligés de le reproduire sur papier ou sur la pierre, et ainsi de comparer l’image mémorisée aux objets réels autour de nous. Le professeur Löwy[3] cite l’exemple remarquable d’une image mentale troublante, recueillie auprès des dessinateurs primitifs brésiliens qui, impressionnés par les moustaches des Européens, les ont dessinées sur le front plutôt qu’au-dessus de la lèvre supérieure. Dans leur image mentale, la lèvre supérieure n’est pas capitale, tandis que la bande de poils recouvrant le front occupe une place prépondérante. La moustache a été placée sur le front, bien que ce soit contraire à la nature et apparemment injustifié, même au premier regard.

Cependant, il n’est pas nécessaire d’aller aussi loin pour se rendre compte de la facétie singulière des images mentales. Laissons le lecteur ramener à sa mémoire des images de chevaux, de chiens, de mouches, de lézards et de créatures de la même espèce. Il verra les chevaux et les chiens de profil, les lézards et les mouches en vue aérienne. S’il observe une affiche récente d’une course de chevaux vue de haut, qu’elle que soit sa précision, il ne pourra la comparer instantanément à une image mémorielle, et cela lui demandera un effort mental spécifique pour la décrypter. Il en est de même de l’image d’une mouche vue de profil, ou peut-être d’un chien vu de face. Aucune de ces images ne véhicule immédiatement l’idée de l’animal, bien qu’elles soient probablement plus proches de la réalité que l’image mentale déformée que s’en fait le lecteur.

Selon les principes généralement admis, les images mentales associées aux objets familiers devraient être plus distinctes. Cependant, ce n’est pas toujours le cas. Quand nous voyons un animal pour la première fois, nous l’observons avec beaucoup d’attention ; après chaque observation successive, nous y accordons de moins en moins d’attention et progressivement le moindre coup d’œil suffit à l’identifier. Finalement, nous transportons avec nous une image mentale dont la nébulosité correspond au manque d’attention portée aux détails et nous lui faisons confiance. Exprimée par le dessin, la reproduction sera éloignée du sujet et ressemblera finalement très peu à l’animal, car, en l’englobant dans la nature, l’image mentale l’aura rendu si familier qu’il en deviendra sans intérêt. Quand un dessinateur primitif esquisse une bête sauvage, il est capable de la représenter avec plus d’individualité que lorsqu’il représente sa propre espèce. Les traits des personnages sur les peintures murales égyptiennes et les bas-reliefs de l’ancienne Egypte sont moins détaillés que ceux des prisonniers orientaux, les Keftiou, souvent présents dans les scènes picturales. Toutefois, ces deux représentations humaines n’atteignent pas l’excellence avec laquelle les animaux sont dessinés.

Aucune image mentale n’est reproduite sur papier ou sur la pierre comme elle est en réalité. L’extrême attention accordée à sa matérialisation lui enlève beaucoup de sa spontanéité. Résultant de l’observation inconsciente d’un grand nombre d’objets, quand l’image mentale est exprimée de manière consciente, elle contient beaucoup de lacunes et de lignes floues que l’artiste doit combler de son mieux. L’autre raison pour laquelle toutes les images mentales ne peuvent être reproduites avec précision, est que les lois de l’univers, auxquelles sont soumis les objets, ne régissent pas le monde des images mentales. Pour illustrer cet exemple, Löwy se réfère à l’image mémorielle d’un homme de profil qui peut comporter deux yeux, comme dans le monde primitif. Ne pouvant les dessiner tous les deux en raison du manque d’espace, il est donc nécessaire de s’éloigner de l’image mentale.