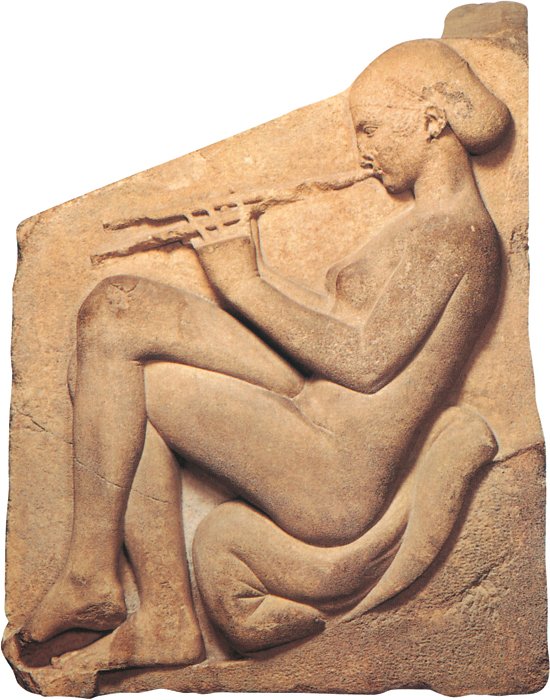

Jeune Femme jouant de la double flûte,

détail du « Trône Ludovisi », vers 470-460 av. J.-C.

Marbre, h : 84 cm. Museo Nazionale Romano, Rome.

Le bras étendu est peut-être la partie du personnage la mieux modelée ; puissant sans être rigide, il semble exprimer un accueil chaleureux et un généreux salut. On perçoit distinctement les différentes surfaces du bras et de l’avant-bras, et les fossettes du coude, qui sont rendues avec une perfection étonnante de la part d’un artiste si maladroit à joindre les jambes au corps. La bouche entrouverte est peut-être une référence à Hermès Logios, parfois appelé « l’Orateur ». Par analogie avec les vases peints, il est probable que les mots dont le dieu accompagne son geste aient été peints près de sa bouche. La sculpture de l’époque n’était pas censée représenter la bouche en train de parler. Elle ne laissait aucune place à l’accidentel et excluait tout geste, aussi réaliste ft-il, qui n’exprimât avant tout un trait de caractère. Une bouche sculptée ouverte, même en train de parler, ne manque jamais d’évoquer chez l’observateur cette manie déplaisante des gens qui ne savent pas se taire. C’est pour rendre son Hermès plus vivant que l’artiste thasien l’a doté d’une bouche ouverte, mais il a eu tort de le faire, puisqu’un tel procédé est contraire aux principes de la sculpture.

D’un point de vue technique, seul Hermès et une ou deux autres figures dérogent à la tradition simple consistant à doter le relief tout entier d’un fond uniforme. La rondeur des formes d’Hermès, ainsi que le réalisme de son bras droit et de ses jambes, sont l’effet d’un jeu d’ombre et de lumière obtenu par l’artiste en creusant le fond. L’artiste était sur la bonne voie ; les sculpteurs du Parthénon allaient, en la suivant, résoudre la plupart des problèmes posés par la sculpture en relief. Comme pionnier, néanmoins, il s’est heurté à certains écueils. Il est dommage, notamment, qu’il ait omis de dissimuler sa technique au spectateur – même sur la photographie, on distingue clairement les rainures irrégulières au-dessus du bras tendu et tout autour des jambes. L’un des principes fondamentaux de l’art consiste à ne jamais révéler les moyens par lesquels l’illusion est atteinte, car si le spectateur est prêt à être trompé, il déteste qu’on lui montre le chemin qui mène à cette supercherie.

A travers cette nouvelle technique de jeux d’ombre, le sculpteur thasien n’a pas su donner à ses figures le traitement qu’elles méritent. Les jambes d’Hermès sont particulièrement décevantes. Si l’on regarde uniquement les pieds, il semble que le pied droit soit plus éloigné que le gauche ; si, toutefois, on examine les genoux, on remarque que le rebord de l’étoffe est aussi proche du gauche que du droit tout en projetant une ombre distincte sur la parcelle de fond visible entre les deux, et on ne peut s’empêcher de penser que les deux jambes sont sur le même plan – ce qui n’est pas possible, même pour Hermès. En donnant du relief au manteau sur la jambe droite et en faisant en sorte qu’il projette une ombre distincte sur cette même jambe, le sculpteur aurait pu sauvegarder l’apparence d’exactitude. Bien sûr, il aurait fallu pour cela sculpter la jambe droite de manière à ce que, de la cheville à la hanche, elle s’enfonce progressivement vers le fond, pour justifier que la cape soit ainsi mise en relief au niveau du genou. Cette technique était très courante chez les sculpteurs du Parthénon. Peut-être leur prédécesseur l’avait-il déjà pressentie, mais elle lui semblait sans doute trop radicale.

Ce relief thasien offre, en définitive, un mélange admirable d’ancien et de neuf, dans sa technique comme dans sa conception générale. L’ancien a été mené à son apogée, et ses limites ont été reconnues. Le neuf est introduit timidement et, semble-t-il, comme à contre-cœur. De fait, le respect de la tradition est un trait dominant des Grecs jusqu’aux guerres Médiques. Ce n’est qu’une fois les reliques sacrées du passé brisées par les barbares et les Grecs libérés, non seulement des incessantes menaces politiques des Orientaux, mais aussi, moralement et intellectuellement, de toutes sortes de restrictions imaginaires – une fois que leur horizon avait commencé à s’élargir – que la nouveauté fut reconnue à sa juste valeur. Par la suite, elle se développa à une rapidité telle que les progrès des maîtres anciens et plus conservateurs parurent lents.